16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Zunächst zögerlich nimmt Christl Seebacher die Stelle einer Hüttenwirtin auf dem Brünnsteinhaus in den Bayerischen Alpen an. Aus den anfänglich geplanten zehn werden jedoch schließlich über dreißig arbeitsame, aber auch sehr glückliche Jahre. Wir erfahren allerhand Interessantes aus früherer Zeit, über die Schwierigkeiten, in 1342 Metern Höhe ein Gasthaus zu betreiben, und über die vielen müden und hungrigen Wanderer, die nach langen Märschen bei der Wirtin Rast machten. Sie hat so einiges erlebt und lässt uns in vielen heiteren, aber auch nachdenklich stimmenden Geschichten daran teilhaben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

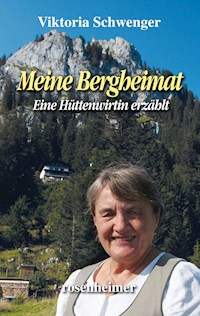

Christl Seebacher in ihrem langjährigen Reich.

Dieses Buch beruht auf den Erinnerungen von Christl Seebacher, Oberaudorf. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Herzlich willkommen«.

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Lektorat und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH,HeimstettenTitelfoto: Klaus G. Förg, Rosenheim

eISBN 978-3-475-54422-4 (epub)

Worum geht es im Buch?

Viktoria Schwenger

Meine Bergheimat

Zunächst zögerlich nimmt Christl Seebacher die Stelle einer Hüttenwirtin auf dem Brünnsteinhaus in den Bayerischen Alpen an. Aus den anfänglich geplanten zehn werden jedoch schließlich über dreißig arbeitsame, aber auch sehr glückliche Jahre.

Wir erfahren allerhand Interessantes aus früherer Zeit, über die Schwierigkeiten, in 1342 Metern Höhe ein Gasthaus zu betreiben, und über die vielen müden und hungrigen Wanderer, die nach langen Märschen bei der Wirtin Rast machten. Sie hat so einiges erlebt und lässt uns in vielen heiteren, aber auch nachdenklich stimmenden Geschichten daran teilhaben.

Inhalt

1. Kapitel

So kommt die Jungfrau zum Kind

Wie ich Hüttenwirtin geworden bin

2. Kapitel

Mein Haus ist meine Burg

Das Brünnsteinhaus früher und heute

3. Kapitel

In den Bergen wohnt die Freiheit

Die Alpenvereinsbewegung und ihre Mitglieder

4. Kapitel

Viele Wege führen zum Brünnsteinhaus

Wege, Klettersteige und eine Rodelbahn

5. Kapitel

Essen und Trinken hält Leib und Seel’ zusammen!

Wie ich doch noch das Kochen gelernt habe

6. Kapitel

Menschliches und Allzumenschliches

Was ich mit Gästen erlebt habe

7. Kapitel

Ohne Zusammenstand geht nichts

Von guten Freunden und hilfreichen Geistern

8. Kapitel

Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd

Von Almen und Hütten, Jägern und Sennerinnen

9. Kapitel

Lawinen, Blitz und Feuerwerk

Vom Menschen und den Naturgewalten

10. Kapitel

Kindermund tut Wahrheit kund!

Hüttenwirtin und Mutter

11. Kapitel

Alles hat ein Ende

Abschied vom Brünnsteinhaus

Nachwort

1. Kapitel

So kommt die Jungfrau zum Kind

Wie ich Hüttenwirtin geworden bin

Nie im Leben hätte ich, als ich jung war, daran gedacht, dass ich einmal Hüttenwirtin werden würde.

Ich war 21 Jahre alt, als ich meinen Mann, den Hans, geheiratet habe. Er war Bäcker, und dementsprechend wurde er der »Bäcker-Hans« genannt. Das hieß für ihn früh, manchmal mitten in der Nacht aufzustehen, und der Verdienst war so gering, dass wir, trotz aller Sparsamkeit, gerade damit ausgekommen sind. Ich habe an den Wochenenden als Bedienung ein bisschen etwas dazuverdient.

Der Hans war Mitglied bei der Bergwacht von Oberaudorf, und die hatte ihre Diensthütte droben auf dem Brünnstein, einem markanten Berggipfel im oberen Inntal, kurz vor der Grenze zu Österreich.

Zu seinen Füßen liegt Oberaudorf, ein malerischer Ort wie aus einem bayrischen Bilderbuch. Es ist ein Fremdenverkehrsort mit behäbigen Gasthäusern und schönen Hotelbauten im alpenländischen Stil, viele verziert mit Lüftlmalerei, wie’s bei uns üblich ist. Den Kern bildet der Dorfplatz mit der ursprünglich spätgotischen Kirche, die später barockisiert wurde und den für die Gegend typischen Zwiebelturm erhielt. Dort haben wir damals gewohnt.

Es war an Kirchweih, einem der großen katholischen Feste in Bayern, das traditionell am dritten Oktoberwochenende gefeiert wird. Herrliches Wetter war angesagt, ein richtig schönes Bergwochenende stand uns bevor. Der Hans, unsere kleine Tochter Johanna und ich machten ein paar Tage Urlaub auf besagter Bergwachthütte. Da kam eines Morgens der Hans Bichler, der damalige Hüttenwirt des Brünnsteinhauses, des Weges.

Eine seiner Hilfen droben war ausgefallen, und da er wusste, dass ich gelegentlich als Bedienung arbeitete, fragte er mich, ob ich denn ihm und seiner Frau, der Juli, aushelfen könne. So bin ich zum ersten Mal zum Arbeiten in das Brünnsteinhaus gekommen, das ich bis dahin nur von Bergtouren her gekannt hatte.

Ich bin gleich zwei Tage oben geblieben. Es waren zwei lange, harte Tage, denn einen »Schichtbetrieb« gibt es auf einer Hütte nicht. Da geht es rund, von morgens früh bis spätabends, wenn die letzten Gäste gegangen sind oder in ihren Betten liegen. Trotzdem hat es mir gut gefallen. Ich habe bedient und mich an dem lockeren, freundlichen Umgangston gefreut, der dort oben am Berg geherrscht hat.

»Mit dir ist gut arbeiten, magst nicht öfters kommen?«, hat mich die Juli, die Wirtin, schon nach dem ersten Arbeitstag gefragt. Ich hab spontan zugesagt, und so ist mir der Arbeitsplatz geblieben. In den nächsten zwei Jahren bin ich von Pfingsten bis zum Saisonende an den Wochenenden und zusätzlich an Silvester droben auf dem Brünnsteinhaus gewesen. Wenn es auch oft viel Arbeit war, so hat mir der Umgang mit den Wirtsleuten und den Gästen doch recht gut gefallen. Auf meine kleine Tochter Johanna, die damals um die drei Jahre alt war, hat meine Schwägerin aufgepasst oder der Hans, wenn er nicht arbeiten musste oder mit der Bergwacht unterwegs war.

Am Samstagvormittag kam der Wirt hinunter nach Oberaudorf zum Einkaufen und hat mich mit hinaufgenommen. Das Auto, ein »Haflinger«, war meist so voll gepackt, dass für mich kein eigener Platz mehr frei war. So saß ich eingezwängt zwischen Rucksäcken, Kisten und Säcken im Auto, meistens noch irgendeine Kiste oder den kleinen Buben der Wirtsleute auf dem Schoß. Der Weg hinauf war damals noch sehr schlecht und holprig, und bis wir oben anlangten, waren wir gründlich durchgeschüttelt. Es waren zuweilen abenteuerliche Fahrten auf dem schmalen Weg, aber ich hab’ eigentlich nie Angst gehabt.

Meine Hauptaufgabe war das Bedienen der Gäste, aber auch für alle anderen notwendigen Tätigkeiten wurde ich eingesetzt. Sonntagabend und Montagvormittag wurde gründlich geputzt. Ich war für die Gaststube und die Veranda zuständig: Die schönen Tischplatten aus Ahornholz waren mit Scheuersand zu bürsten, um Rotwein- und Fettflecken zu entfernen, die alten Holzböden mussten geschrubbt, die Blumen gegossen, kurzum die Gaststube wieder auf Vordermann gebracht werden.

Für unsere kleine Familie war es ein schönes Zubrot, die Arbeit machte mir immer Freude, und mit den Wirtsleuten und den anderen Hilfskräften kam ich jederzeit gut zurecht.

Eines Tages, es war an einem Sonntagvormittag – ich weiß es noch wie heute –, saß ich in der Gaststube und wickelte das Besteck fürs Mittagessen in Servietten.

In der Küche draußen arbeiteten die Juli und ihre Schwägerin, die Moidl, und unterhielten sich nebenbei. Da hörte ich, wie mitten im Gespräch plötzlich mein Name fiel. Natürlich habe ich die Ohren gespitzt wie ein Luchs, und als wiederum von mir und auch vom Hans, meinem Mann, die Rede war, ging ich resolut hinaus und fragte, was denn los sei, warum und was denn über uns geredet würde.

Da erfuhr ich, dass die Bichlers den Brünnstein verlassen wollten. Sie hatten zu jener Zeit das Brünnsteinhaus bereits elf Jahre lang bewirtschaftet, und jetzt war ihnen ein Café zum Kauf angeboten worden, die »Waldklause« am Auerbach drunten. Man war auf der Suche nach Nachfolgern für das Brünnsteinhaus.

»Das wäre doch was für euch, für dich und den Hans«, meinte die Juli.

»Ich? Hüttenwirtin?«, wehrte ich entsetzt ab. »Das kommt überhaupt nicht in Frage für mich! Niemals! Ich kann doch gar nicht kochen!«

»Ach, das lernst’ schon, ich hab’ es ja auch gelernt«, meinte die Juli leichthin, und auf alle meine weiteren Einwände hatte sie ebenfalls eine jeweils passende Erwiderung.

»Schau, Christl! Wir lassen alles so da, wie es ist, das Geschirr und das andere Zeug auch. Das macht euch den Anfang schon leichter.«

Die Juli erinnerte sich. »Weißt, als wir vor elf Jahren hier heraufgekommen sind, war alles viel schlechter als heute. Mein Hans und ich haben viel gearbeitet hier oben und möchten das Haus in gute Hände übergeben, und du und dein Hans, ihr wärt genau die Richtigen dafür. Es soll alles so weitergehen wie bisher, und ihr zwei, ihr packt es schon. Da sind wir uns ganz sicher! Das wär’ genau das Richtige für euch.«

So ging das eine ganze Weile hin und her, aber die Juli konnte mich nicht recht überzeugen.

Am Abend hab’ ich’s dem Hans erzählt, und dem hat die Idee gleich gefallen. In seinem erlernten Beruf als Bäcker sah er keine rechte Zukunft, der Verdienst war zu gering, und dann das frühe Aufstehen … Den Wecker hat er nur zu gerne überhört in der Nacht, und da er sowohl dem Alpenverein als auch der Bergwacht angehörte, war für ihn das Leben in den Bergen und auf einer Hütte nichts Neues, im Gegenteil, es war seine Welt und es hat ihm gefallen!

»Zehn bis elf Jahre, Christl, wie die Bichlers! Das geht schnell vorüber! Wir sind noch jung, und dann können wir uns vielleicht auch ein Café leisten, drunten im Tal!«

Ja, das wäre etwas, ein eigenes Café! Luftschlösser zu bauen, ist erlaubt und – was wäre das Leben ohne Träume, vor allem wenn man jung ist!

»Aber kochen sollte man schon können, Hans!«, wandte ich ein. »Und dann die Johanna! Wie soll sie einmal von dort droben in die Schule kommen?«

Da waren sie wieder, meine Tausend Bedenken. Viele davon waren sicher auch berechtigt, doch allmählich keimte auch ein bisschen Freude in mir auf, denn mit Menschen umzugehen, das hat mir schon immer gut gefallen.

Dem Hans Randl, dem Anführer der Bergwachtbereitschaft Oberaudorf, und seiner Frau Erna erzählten wir von dem Angebot, Wirtsleute am Brünnstein zu werden, und auch von meinen Zweifeln, vor allem wegen meiner mangelhaften Kochkenntnisse.

Doch die Frau Randl lachte nur und meinte: »Geh, Christl, das ist doch gar nicht schwer. Das lernst du schnell, und wenn du willst, komm’ ich am Anfang mit hinauf und bring’s dir bei.«

Nachdem sich auch meine Schwiegermutter bereit erklärt hatte, die Johanna unter der Woche bei sich aufzunehmen, sobald sie in die Schule gehen musste, waren meine stärksten Einwände entkräftet.

Da hab’ ich endlich eingewilligt, wenn auch mit vielen Bedenken:

Mir graute auch vor den langen Wintern dort oben. Der derzeitige Wirt kam zwar gelegentlich hinunter ins Tal, aber die arme Juli, die war die ganzen Wintermonate droben am Berg. Doch auch für den Wirt war es schwierig, hinunterzugelangen, denn es war nicht ungefährlich, mit den Skiern bis ins Tal abzufahren. Es gab keine Piste, sondern er musste den gesamten Weg im Tiefschnee bewältigen, teilweise durch den Wald. Noch dazu war er, weiß Gott, kein begnadeter Skifahrer, und so manches Mal kam er erschöpft und recht lädiert im Tal an.

Die Juli hingegen, die war dort oben wie abgeschnitten von der übrigen Welt. Bis auf die wenigen Gäste, die im Winter hinaufkamen, und die zwei Dienst habenden Männer von der Bergwacht, die am Wochenende die Zeitung und die Post der ganzen Woche brachten, sah sie keine Menschenseele.

Ich hatte große Zweifel, ob ich das aushalten könnte. Aber auch da hat mich der Hans beruhigt.

»Das mit dem Hinunterkommen wird immer leichter. Ich bau’ den Weg Stück für Stück aus, und der Bichler Hans überlässt uns den ›Haflinger‹. Wirst sehen, Christl, es geht besser, als du denkst.«

Da ließ ich mich endlich zu dem Abenteuer überreden. Für zehn Jahre, aber nicht länger! Das machte ich zur Bedingung!

Für den 1. Mai 1968 war unser Einstand geplant, nachdem auch die Vorstandschaft des Alpenvereins einverstanden war mit dem Hans und mir als künftigen Hüttenwirten.

Der Hans hat gleich seinem Dienstherrn erzählt, dass wir die Bewirtschaftung des Brünnsteinhauses übernehmen würden, und da kam schon die erste böse Überraschung: Ihm wurde gekündigt!

Einen Kündigungsschutz, wie er heute als selbstverständlich gilt, gab es damals nicht. Eine neue Stelle hat der Hans nicht bekommen, denn wer stellt schon einen Bäcker ein, der bereits vor der Sommersaison wieder zu arbeiten aufhört?

So sind wir buchstäblich mit der letzten Mark, die wir hatten, auf dem Brünnsteinhaus angekommen. Das Geld hat gerade noch gereicht, um für den ersten Tag frische Lebensmittel einzukaufen! Daran denke ich heute noch oft!

Zum Glück sind die alten Hüttenwirte, die Bichlers, recht hilfreich gewesen. Sie freuten sich, dass der Hans und ich das Brünnsteinhaus übernehmen wollten, und waren sehr daran interessiert, dass die Übergabe reibungslos vonstatten ging. Einige Sachen aus unserer Wohnung, die sie brauchen konnten, wurden angerechnet auf Inventar, das wir von ihnen übernahmen. Über den Rest unterschrieben wir einen Schuldschein, den wir nach und nach abgezahlt haben. Diesen Schuldschein habe ich heute noch als Erinnerung an den damaligen, harten Anfang.

Unser neues Leben als Hüttenwirte rückte näher! In den Wochen zuvor hatte es geschneit, und wir mussten den Weg, im Winter immerhin an die drei Stunden zu Fuß, teilweise von Hand freischaufeln, damit man mit dem Haflinger hin und herfahren konnte. Am Tag zuvor hatten wir unsere letzten Sachen hinaufgebracht und die Bichlers ihrerseits ihre Habe gepackt. Mein Mann, der Hans, hat sie mit dem Geländewagen hinuntergebracht zum Auerbach.

Es war schon bewegend für die beiden, von dem Ort Abschied zu nehmen, an dem sie so lange Jahre gewirkt hatten. Auch ich hatte Tränen in den Augen, als ich ihnen nachwinkte, und ich fühlte die Bürde der Verantwortung, die ich auf mich genommen hatte, wie einen schweren Rucksack.

Trotzdem freute ich mich auch auf meine neue Aufgabe. Ich hatte mir fest vorgenommen, eine gute Hüttenwirtin zu werden und ein offenes, gastliches Haus für die vielen Wanderer, Bergsteiger, Einheimischen und Sommergäste zu führen. Ein Haus sollte es sein, in dem sich alle wohl fühlen wie daheim und in das sie immer gerne wiederkommen.

Der Bichler Hans ist schon zwei Jahre später gestorben. Von dem Café, auf das sie so stolz waren, hat er nicht mehr viel gehabt. Ich glaube, er hat seine tödliche Krankheit bereits gespürt. Am Ende seiner Zeit auf dem Brünnstein war er oft schon von der Fahrt hinauf mit dem Haflinger und vom Be- und Entladen so erschöpft, dass er nicht mehr weitermachen konnte und sich in der Küche hinlegen musste. Da hat er schon gelegentlich gehört, wie Gäste gesagt haben:

»Der Wirt ist ganz schön faul, der liegt am helllichten Tag auf dem Kanapee.« Ungerecht war das, aber als Wirt muss man in den Augen der Gäste immer tätig sein. Man darf sich keine Ruhe gönnen, und wenn man sie noch so nötig hätte. Später habe ich ähnliche Erfahrungen machen müssen.

Es war für den Hans und mich die erste Nacht auf dem Brünnsteinhaus, und ich hab’ vor Aufregung lange nicht einschlafen können. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf, und plötzlich fiel mir siedend heiß ein, dass wir nicht an Wechselgeld gedacht hatten! Mein Gott! Ich betete im Stillen, dass morgen keiner mit einem Hundert-Mark-Schein käme – ich hätte ihm nicht wechseln können!

Der 1. Mai 1968 war ein Feiertag mit wunderschönem Bergwanderwetter!

Hans wollte gleich morgens mit dem Auto hinunter ins Tal, um die Frau Randl zum Kochen zu holen. Da läutete das Telefon. Die Nachricht war schrecklich: Frau Randl berichtete weinend, dass ihre Tochter in der Nacht zuvor einen schweren Autounfall erlitten hatte. Was für ein schreckliches Unglück die Familie getroffen hatte, wurde erst im Laufe der nächsten Wochen klar, denn die arme Frau sitzt seither querschnittsgelähmt im Rollstuhl!

Doch auch für mich war es wie eine Katastrophe! Das, wovor ich mich am meisten gefürchtet hatte, war jetzt eingetreten: Ich stand allein in der Küche, und durch das Fenster sah ich mit Schrecken, wie die Wanderer buchstäblich heraufströmten! Nach kurzer Zeit waren alle Tische besetzt. Aber wenn etwas gehen muss, dann geht es auch! Diese Erfahrung habe ich in meinem Leben später noch oft gemacht.

Schnitzel ausbacken und Bratkartoffeln braten konnte ich, und die obligatorische Alpenvereinsmahlzeit, Erbsensuppe mit Würstel, beherrschte ich auch ganz gut. Alles andere, Brotzeit und Kuchen, war vorbereitet und musste nur angerichtet werden. Eine große Speisekarte war auf der Hütte ohnehin nicht üblich.

Zu unserem Glück kam uns der Wendlinger Franz zu Hilfe, ein guter Freund, der noch lange Jahre sozusagen als »Mann für alles« bei uns war und quasi zur Familie gehörte. So waren der Hans und ich nicht ganz allein. Trotz des starken Andrangs an Gästen lief es besser als erwartet. Im Übrigen kam ich vor lauter Arbeit ohnehin nicht mehr zum Nachdenken.

Am Abend, als die Gäste fort und wir wieder allein waren, haben wir den ersten Kassensturz gemacht. 400 Mark Umsatz hatten wir gemacht! War das viel Geld! Ich sah das eigene Café in meinen Träumen schon näher rücken! Wir hatten unseren Einstand gut gemeistert, und von dem, was uns in den kommenden Jahren noch alles bevorstehen würde, ahnten wir an diesem Tag nichts. Gott sei Dank!

Mehr als dreißig Jahre später, als ich mit dem Hans nach einem langen Arbeitstag todmüde auf der Hausbank saß, sagte ich: »Weißt du noch, Hans? Zehn Jahre gehen wir auf den Brünnstein, hast du damals gesagt, und jetzt sind wir immer noch da!«

Da sah mich der Hans von der Seite an und meinte verschmitzt: »Schau, Christl! So halt’ ich meine Versprechen: doppelt und dreifach!«

Ein beliebtes Souvenir an eine Wanderung auf den Brünnstein war die Postkarte des Brünnsteinhauses vom Deutschen Alpenverein.

2. Kapitel

Mein Haus ist meine Burg

Das Brünnsteinhaus früher und heute

Natürlich war das Brünnsteinhaus nie mein Eigentum, und doch hab’ ich es im Laufe der langen Jahre, in denen wir dort gelebt und so viel Arbeit und Mühe hineingesteckt haben, »mein Haus« genannt. Es war mir einfach sehr ans Herz gewachsen, als wir es nach 33 Jahren verlassen haben. Immerhin waren der Hans und ich von allen Pächtern, die es in seiner langen Geschichte als Hüttenwirte bewirtschaftet haben, am längsten droben.

Das Brünnsteinhaus ist 1894 erbaut worden und hat demnach heute mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Zu jener Zeit begann man, die Alpen zu erschließen, die bis dahin fast unberührt dastanden. Lediglich vereinzelte Almen für das Vieh und die Senner hatte es gegeben. Mit dem Aufkommen des organisierten Alpinismus wurden mehr und mehr Hütten und Unterkunftshäuser gebaut, darunter auch das Brünnsteinhaus.

Zum hundertjährigen Bestehen des Hauses hat die Alpenvereinssektion Rosenheim, der das Haus gehört, eine Festschrift herausgegeben, und darin wird berichtet, wie es seinerzeit zum Bau des Hauses kam.

Es war der königliche Bezirksarzt Dr. Julius Mayr, der damalige Mann an der Spitze der Alpenvereinssektion Rosenheim, der die Idee hatte, ein eigenes Sektionshaus zu bauen, und von vorneherein kam für ihn nur der Brünnstein in Frage:

»Hoch über dem Innthale aufragend und dieses beherrschend, bietet der Brünnstein eine weite Schau, vom Thale bis zu den eisigen Gletscherhöhen am Horizonte«, heißt es im damals üblichen pathetischen Ton.

Dass der Talort Oberaudorf seinerzeit bereits eine Bahnstation aufwies und ferner die Anlage einer Rodelbahn möglich war, die auch im Winter Besucher anlocken würde, waren weitere Argumente, die für den Brünnstein sprachen.

Eine gastliche Stätte mit einer freundlichen Wirtin war gefragt, da man »bisher gezwungen ist, nach stundenlangem Auf- und Absteigen in Schluchten und steilen Hängen in das Heu einer Almhütte zu kriechen, der Gnade einer Sennerin ausgeliefert, die über solchen Besuch oft wenig erbaut ist, weil sie vielleicht einen lieber gesehenen Gast erwartet.« So klagte einst der besagte Dr. Mayr.

Das sollte sich nun ändern! Doch die guten Vorsätze waren mit Steinen, im wahrsten Sinne des Wortes, gepflastert, und viele Hindernisse mussten aus dem Weg geräumt werden.

Als endlich ein passender Standort auf einem kleinen Plateau in 1342 Metern Höhe unter dem Gipfel des Brünnsteins gefunden und die schwierige Frage des Grund- und Wegerechtserwerbs gelöst war, stand der Verein vor einem weiteren drängenden Problem: der Wasserversorgung.

Zwar gab es eine Quelle oberhalb des Bauplatzes, aber die Wasserleitung musste über den Grund der Himmelmoosalpe geführt werden, und da hatte man die Rechnung ohne einen der Besitzer, »Herrn Comerzienrath« Sedlmeier aus Berlin, gemacht, der nicht bereit war, diese Rechte abzutreten. »Wegen Störung der Jagd«, ließ er herablassend ausrichten.

Schließlich und endlich bekam man die Einwilligung doch, sonst hätte man das Wasser von einer weiter unten am Berg sprudelnden Quelle mit Mulis (!) zum Haus hinauftransportieren müssen. Man stelle sich vor – eine bewirtschaftete Berghütte und Wirtschaftsgebäude ohne Wasser!

Am 15. November 1893 wurde dann endlich der Grundstein für das geplante, in massiver Steinbauweise errichtete Haus gelegt, und für den 31. Juli 1894 war die Fertigstellung angekündigt – ein kühnes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass meist von November bis April eine dichte Schneedecke auf dem Brünnstein liegt.

Aber das schier Unmögliche gelang! Eine unglaubliche Leistung, wenn man das unwegsame Gelände kennt und bedenkt, dass es seinerzeit nicht die Maschinen gab, die heute auf jeder Baustelle selbstverständlich sind. Tatsächlich fand am 12. August 1894 die feierliche Eröffnung des neuen Hauses als »Heimstätte für Bergfreunde« statt.

Es regnete in Strömen. Trotzdem stiegen eine Menge Leute hinauf, und es bot sich ihnen ein prächtiges Bild, wie der Chronist erzählt:

»Das Haus war reich geschmückt, Fahnen grüßten weit hinaus ins Land, Böller knallten, die Musik spielte, und da sich auch der Himmel aufzuhellen begann, entwickelte sich sogleich ein lustiges Treiben auf dem Tanzpodium.«

Das Brünnsteinhaus wurde von den Alpenvereinsmitgliedern, fremden Gästen, Sommerfrischlern und anderen Vereinen begeistert aufgenommen:

»Ach ja, es war schon eine festesfrohe Zeit, die Jugendzeit des Brünnsteinhauses, in der das Bier noch dunkel war und der Bergschuh genagelt«, schreibt der Chronist.

Noch vier weitere Meilensteine wurden in den ersten Jahren des Bestehens gesetzt:

Zum einen wurde eine Telefonleitung von Oberaudorf zum Brünnsteinhaus gelegt – eine unglaubliche technische Leistung für diese Zeit, die bestaunt und bewundert wurde, wie in unserer Zeit die erste Mondlandung.

Dann baute man einen gesicherten Felsensteig durch die grausige Schlucht an der Südseite zum Gipfel hinauf, der bei der feierlichen Eröffnung den Namen »Dr.-Julius-Mayr-Weg« erhielt und noch heute so heißt.

Einen Aufstiegsweg vom damals schon recht bekannten Berggasthaus »Tatzelwurm« hinauf zum Brünnsteinhaus baute der erste Hüttenwirt, Georg Seebacher, in mühevollster Arbeit.

Und schließlich wurde als besondere Attraktion – auch damals dachte man schon an den Fremdenverkehr – eine Winterrodelbahn angelegt, über die noch ausführlich berichtet werden wird.

Vieles hat das Brünnsteinhaus in den 100 Jahren seines Bestehens gesehen und überstanden, gute und schlechte Zeiten: den Ersten Weltkrieg, die Inflation, in welcher der Übernachtungspreis auf sage und schreibe 600 Milliarden Mark pro Nacht und Bett gestiegen war. Wenig später, im Jahre 1925, schaffte das erste Auto die Fahrt auf dem noch unausgebauten Weg hinauf. Es brauchte dazu immerhin eineinhalb Stunden – zu Fuß braucht man ungefähr zwei.

Auch mehrere Naturkatastrophen, Steinschläge und Lawinenabgänge, hat das Haus überlebt. Besonders schlimm waren die Lawinen von 1905, 1928 und 1953, die das Brünnsteinhaus fast niedergewalzt hätten.

Ab 1933 übernahmen dann die neuen »braunen« Machthaber das Brünnsteinhaus, und der Hüttenwirt hieß »Betriebsführer«. Aber allzu lange dauerte das angekündigte »Tausendjährige Reich« nicht, und mit dem Ende der Diktatur fiel das Haus wieder an die ehemaligen Besitzer, den Alpenverein, zurück.

In der frühen Nachkriegszeit bevölkerten Flüchtlinge und Evakuierte das Haus hoch droben auf dem Berg und fanden dort eine erste Heimstatt nach den Wirren des Krieges, nach Flucht und Vertreibung.

Danach schien die Zeit dort oben für eine ganze Weile stillzustehen. Während sich im Tal in den Jahren des Wirtschaftswunders Wohlstand und Komfort ausbreitete, stand das Brünnsteinhaus wie eh und je unverändert unter dem Gipfelfelsen. Verwittert das Mauerwerk, Plumpsklos als Relikt aus vergangener Zeit, ein zugiger Holzstall für Schwein und Muli. Drunten im Tal hatte man Wichtigeres zu tun, als sich um das alte Haus droben auf der Höhe zu kümmern.

Erst 1966, nachdem der allgemeine Wohlstand gesichert war, entsann man sich wieder des alten Hauses auf dem Berg und der schönen Zeiten, die man dort erlebt hatte. Das Haus wurde einigermaßen renoviert, und dabei entstand ein Anbau mit damals modernen Sanitär- und Waschräumen. Auch die Wasserversorgungsanlage vom Himmelmoos herab wurde repariert und modernisiert.

Das war der Zustand des Brünnsteinhauses, als der Hans und ich am 1. Mai 1968 als Hüttenwirte hinaufgekommen sind.

Meiner Familie hab’ ich richtig Leid getan, als sie mich zum ersten Mal droben besucht hat. Dabei waren meine Leute wirklich alles andere als verwöhnt. Nur mein Vater meinte zuversichtlich: »Macht euch keine Sorgen, die Christl schafft das schon!«

Trotz der Renovierungsarbeiten von 1966 war das Haus in sehr schlechtem Zustand. Das Dach war undicht und die Wände feucht, es war kalt und zugig. Manchmal, bei starkem Regen, hat es so arg hereingeregnet, dass in der Gaststube am Boden das Wasser gestanden hat. Die Veranda war nicht heizbar, die Fenster undicht, sodass man den eigentlich schönen Raum mit der großartigen Aussicht nur im Sommer benutzen konnte.

Im Winter wurde, wenn keine oder wenige Gäste da waren, nur in der Küche geheizt. Wir haben dann einen eigenen Ölofen im Gang aufgestellt und durchgehend geheizt, sodass das Haus wenigstens ein wenig temperiert und es nicht gar so lausig kalt war, wenn man ins Schlafzimmer oder ins Bad musste. Manchmal waren im Winter die Zimmerwände innen mit Reif bedeckt. Man muss sich heute wundern, dass man das ausgehalten und kein Rheuma oder sonstige gesundheitliche Schäden bekommen hat. Aber so war es früher in vielen alten Häusern, die keine Zentralheizung hatten, nicht nur droben im Brünnsteinhaus.

Unser Wohn- und Aufenthaltsraum war die Küche, die von einem riesigen Holzofen geheizt wurde, auf dem man auch gekocht hat. Er stammte noch aus der Bauzeit des Hauses, also von 1894. Ein unverwüstliches, solides Stück.

Geschlafen haben wir in einer winzigen Kammer gegenüber der Küche, die heute als Vorratsraum genutzt wird. Unsere kleine Tochter Johanna, die wir natürlich mit auf den Brünnstein genommen hatten, schlief in einer Kammer im ersten Stock.

In dem neuen Anbau von 1966 gab es auch ein kleines, privates Bad für uns, aber ohne Toilette. Wir mussten die Gästetoilette benutzen – ein Zustand, der heute undenkbar wäre.

Hinter dem Haus, in den Berg hineingebaut, war der so genannte Eiskeller. Das war ein großer, zweigeteilter Raum. In den hinteren Teil wurde im Winter Schnee hineingeschaufelt, festgeklopft und verbarrikadiert. Im vorderen Teil hat man dann den ganzen Sommer lang einen schönen, kalten Keller gehabt, denn der Schnee ist meist bis zum Herbst nicht ganz abgeschmolzen. Mit so einfachen Mitteln hat man sich früher geholfen.

Natürlich war das Brünnsteinhaus auch nicht an das Stromnetz angeschlossen. Wir haben unseren eigenen Strom mit einem Generator erzeugt, der mit Dieseltreibstoff lief. Anfangs war es ein Aggregat, das nur drei kW geleistet hat. Man musste es mit der Hand ankurbeln, und das ging so schwer, dass ich alleine es nicht schaffen konnte. Da musste immer ein kräftiger Mann aushelfen, sonst wäre ich ganz hilflos und ohne Strom dort droben gewesen! Mit der elektrischen Energie musste man sehr sparsam umgehen. Das Aggregat lud Batterien auf, die dann wieder mittels Umformer die jeweiligen Geräte versorgten. Die Waschmaschine hat zum Beispiel vier Stunden für eine Ladung Wäsche gebraucht. Deshalb habe ich anfangs die Bett- und Tischwäsche in einem Waschkessel im Keller ausgekocht, per Hand gewaschen und ausgewrungen. Was das für eine schwere Arbeit war, davon können nur noch ganz alte Hausfrauen ein Lied singen! Selbst zum Bügeln musste das Aggregat laufen. Wenn ein Gast einen elektrischen Rasierapparat dabei hatte, was immerhin gelegentlich schon der Fall war, bedeutete das bereits ein kleines Problem.

Die Gaststube und die Küche wurden mit Gaslampen beleuchtet. Das waren weiße Milchglaslampenschirme, in denen ein so genannter Gasstrumpf brannte. Das Gas wurde aus einer Gasflasche mittels einer Leitung zu den einzelnen Lampen geführt, der Hahn aufgedreht und der Gasstrumpf angezündet. Aber die Gasstrümpfe waren so empfindlich, dass sie schon zerfallen sind, wenn man sie nur scharf angeschaut hat. Die Gaslampen haben ein schönes, warmes Licht gegeben und zusätzlich etwas geheizt. Ein erfreulicher Nebeneffekt war, dass man fast keine Fliegen im Haus hatte, denn die mochten das Gas nicht! Später wurde die Qualität der Gasstrümpfe immer schlechter, vielleicht weil sie immer weniger gebraucht wurden. Wer beleuchtete noch mit Gas?

In den Gastzimmern und im Lager dagegen gab es elektrisches Licht, das von den Batterien mit Strom versorgt wurde. Es waren armselige Funzeln, die gerade mal fünf Watt leisteten, und sie gaben gerade so viel schummriges Licht ab, dass man nicht ganz im Dunkeln ins Bett tappen musste. Trotzdem waren wir im Gegensatz zu anderen Hütten schon recht fortschrittlich, weil wir die Batterien über das Stromaggregat aufgeladen haben und so Reststrom vorhanden war, auch wenn das Aggregat nicht mehr lief. In vielen anderen Hütten wurde um 22 Uhr abends das Stromaggregat ausgeschaltet, und dann war es zappenduster im wahrsten Sinne des Wortes, bis der Morgen dämmerte. Glücklich, wer dann eine Taschenlampe bei sich hatte.

An den Batterien hingen auch das Radio und ein kleiner Fernseher. Wenn die jedoch in Betrieb waren, konnte man keine anderen Geräte anschalten, denn sonst wäre das System zusammengebrochen. Im Winter hatten wir abends genügend Zeit zum Fernsehen. Ein spannender Krimi! Gerade in dem Moment, in dem es am aufregendsten war, konnte es geschehen, dass das Bild kleiner und kleiner wurde! Hilfe, der Strom geht aus! Schnell, schnell! Wer geht in der Kälte hinüber ins Nebengebäude, um das Stromaggregat anzuwerfen? Dumme Frage, natürlich hat es immer den armen Hans getroffen!

1981 haben wir dann ein Stromaggregat mit stolzen 15 kW Leistung und einem elektrischen Anlasser bekommen. Ich konnte in der Küche auf einen Knopf drücken, und das Aggregat lief, das erschien mir wie ein Wunder! Genügend Strom ganz ohne Muskelkraft! Auch eine Photovoltaikanlage wurde installiert, hochmodern und fortschrittlich! Im Rahmen dieser Installation wurden nun auch im ganzen Haus genügend Steckdosen und Schalter montiert. Auch das Stromaggregat wurde noch mal verstärkt, und ich konnte, welch ein Luxus, zu jeder Zeit eine kleine Kaffeemaschine oder ein Rührgerät einschalten. Zum Schluss hatten wir, und das war ein grandioser Fortschritt, sogar eine Geschirrspülmaschine!!

Trotzdem musste man den Strom immer gut einteilen. Wenn ein »Stromfresser« lief, konnte man nicht zugleich ein anderes Gerät einschalten. Da musste man ständig jonglieren, und das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen bis auf den heutigen Tag, obwohl es inzwischen natürlich nicht mehr nötig ist. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier!

Das Wasser für die Waschräume wurde mit Gasboilern erhitzt. Sogar in der Küche hatte ich später einen kleinen Gasboiler und natürlich noch das Wasser aus dem Wassergrandl des riesigen Herdes, der immer geheizt war, da auf ihm gekocht wurde.

Das Wasser selbst kam von oben, aus der Quelle am Himmelmoos. Es wurde gefasst und ins Haus geleitet. In heißen Sommern konnte es schon mal knapp werden. Dann tröpfelte es nur noch aus dem Wasserhahn, und im Winter, wenn es lange sehr kalt war, ist manchmal die Leitung eingefroren. Aber immerhin hatten wir fließendes Wasser im Haus und mussten es nicht draußen am Brunnen holen, wie es in manchen anderen Berghütten üblich war. Das war schon etwas!

Als das Brünnsteinhaus im 19. Jahrhundert gebaut wurde, hätte man niemals gedacht, dass einmal so viele Leute zum Übernachten dort hinaufkommen würden. Darum gab es auch nur einen Oberstock mit normaler Raumhöhe und darüber einen Speicher, der wegen der großen Nachfrage als Lager genutzt wurde. Darin konnte man nicht aufrecht stehen, aber immerhin hat man ein Matratzenlager für 25 Leute einrichten können. Es war recht primitiv, grad zum Reinkriechen halt, aber seinen Zweck hat es erfüllt.

Damals war das »Bergwochenende« sehr beliebt. Das konnte man sich leisten. Die großen Urlaubsreisen und der »Skizirkus«, wie man ihn heute kennt, waren in den Sechzigern noch nicht üblich.

Die Leute sind mit dem Zug nach Oberaudorf gekommen, an die drei Stunden aufgestiegen zu uns und über Nacht geblieben. Am nächsten Tag sind sie auf den Kleinen oder Großen Traithen, das Trainsjoch oder auf unseren Brünnsteingipfel gestiegen oder haben sonst eine Wanderung gemacht. Gegen Abend sind sie dann wieder heimgefahren. Damit war das Wochenende ausgefüllt. Heutzutage gehen die Wintersportler vormittags in den »Kaiser« zum Skifahren und kommen nachmittags auf den Brünnstein zum Kaffeetrinken. Die Leute sind viel sportlicher und mobiler geworden. Früher ging alles viel gemächlicher als heute. Aber jede Zeit hat ihr Gutes.

Das Geld in der Sektion Rosenheim des Alpenvereins war immer knapp, noch dazu nachdem ein zweites Alpenvereinshaus auf der Hochries, einem weiteren Gipfel in den Chiemgauer Bergen, gebaut worden war, das auch unterhalten werden musste. Aber 1971, wir hatten gut drei Jahre als Hüttenwirte hinter uns, kam doch ein erster großer Umbau. Das ganze Dach und der obere Teil des Hauses wurden komplett abgetragen, im ersten Stock auf Zimmerhöhe eine neue Decke eingezogen, die Wände aufgemauert, und so entstanden zwei komplette Schlafetagen: im ersten Stock die Zimmer und im zweiten Stock die Matratzenlager. Rechtzeitig zum Winteranfang war das Haus wieder dicht. Während des Umbaues hatte es schon mal ein rechtes Unwetter gegeben, sodass das Wasser wie ein Sturzbach die Treppe heruntergeschossen kam und aus den Gasstrümpfen in der Küche und Stube das Wasser getropft ist!

Bei dieser Baumaßnahme wurde das Haus auch außen verputzt, so wie man es heute kennt. Bis dahin war das grobe Steinmauerwerk sichtbar gewesen.

Endlich hatten wir im ersten Stock ein richtiges Schlafzimmer und daneben ein Kinderzimmer! Da waren wir schon recht glücklich. Unser kleines Bad ohne WC war allerdings unten, das war alles andere als praktisch, und wir mussten immer noch die allgemeine Gästetoilette benutzen.

Gefeiert haben wir immer gerne und gut, und so wurde auch dieser Umbau mit einer großen Einweihungsfeier gewürdigt.

Bei schönstem Wetter waren viele Gäste da, und der Pfarrer hat eine Messe zelebriert und den Bau geweiht.

Nach dem Umbau waren die Schlafmöglichkeiten viel besser. Im obersten Stock standen nun sechs Räume als Matratzenlager zur Verfügung: Jeweils zwei mit vier, sieben und neun Schlafplätzen. Die Matratzen lagen auf einem Holzpodest nebeneinander, und jeder Gast erhielt zwei Decken und ein Kopfkissen.

Natürlich war nach dem kostspieligen Umbau kein Geld mehr für die Ausstattung vorhanden, und so kam der damalige Hüttenreferent auf den Gedanken, eine Ausschreibung zu machen:

»Wer übrige Matratzen oder Decken hat, als Spende für das Brünnsteinhaus sind sie willkommen!«

Eigentlich war das eine gute Idee, und es wurde auch gespendet – aber was! Manche Leute haben den Aufruf offenbar als Sperrmüllaktion verstanden. Die Sachen konnten unten im Tal in einer Garage abgegeben werden, doch die Eigentümer haben bald angerufen, wir möchten das Zeug doch schnell holen, sie hätten nicht gern Wanzen und Flöhe im Haus!

Der Hans hat alles in vielen Fahrten heraufgeholt, aber es war wirklich fast nichts zu gebrauchen. Ein paar Stücke habe ich aussortiert und in das Notlager über der Garage gebracht, wo ohnehin Mäuse gehaust haben. Das ganze andere vergammelte, stinkende Zeug haben wir aufgeschichtet und ein riesiges Feuer gemacht!

Damit war das Problem natürlich nicht gelöst, denn zu Silvester hatten sich schon eine Menge Gäste angemeldet. Da haben wir in unserer Not erfahren, dass das Rosenheimer Krankenhaus Matratzen aussortiert, und die haben wir bekommen. Sie waren 1 x 2 m groß, dick und unglaublich schwer! Meinen Bandscheiben hat das gar nicht gefallen, und noch heute erinnern sie mich an diese Zeit! Diese Krankenhausmatratzen waren voller Flecken, aber immerhin gereinigt und desinfiziert. Mit sauberen Leintüchern drüber sah es ganz ordentlich aus.

Bevor im gesamten Haus Steckdosen verlegt wurden, musste ich zum Staubsaugen im Matratzenlager ein extralanges Verlängerungskabel benutzen, denn nur im ersten Stock war eine Steckdose. Dieses Kabel lag immer ganz oben auf dem Wäscheschrank im Lager.

An einem Freitagabend kamen fünf Burschen aus Bernau herauf zum Übernachten. Wir witzelten, ob sie denn dieses Wochenende »Freigang« hätten, denn in Bernau befindet sich eine große Strafvollzugsanstalt. Aber es waren lustige, freundliche Burschen, und wir hatten keinerlei schlechte Gedanken.

Am Samstag früh, zwei dieser Gäste waren auf den Gipfel gegangen und die anderen saßen beim Frühstück, bemerkte die Johanna, die damals bereits ein junges Mädchen war und fleißig mitgeholfen hat, dass das Kabel fehlt. »Wo ist das Kabel, wer hat es nicht auf seinen Platz gelegt?!« Überall wurde gesucht, selbst in der Werkstatt vom Hans. Vergeblich! Sollten gar die Bernauer Burschen …? Aber nein, was sollten denn die damit anfangen?!

Auf dem Regal im Hausgang lagen ihre Rucksäcke. Vorsichtig tastete ich sie ab – und prompt – ich fühlte das Kabel! Ich kam mir fast selber wie ein Dieb vor, als ich es aus dem Rucksack holte. Hoffentlich hat mich niemand gesehen, schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel.

In der Küche haben wir ein großes Palaver abgehalten. Was tun? Anzeige erstatten oder ihnen einfach eine kräftige »Watschen«, sprich Ohrfeige, herunterhauen? Aber welchem? Nein – nichts dergleichen habe ich gemacht. Stattdessen habe ich auf einen Zettel geschrieben: »Mein Kabel brauch’ ich selber. Die Wirtin.« Und diesen Zettel habe ich anstelle des Kabels in den Rucksack gesteckt. Als die Burschen gingen, schauten wir ihnen nach, um zu sehen, welchem von ihnen der Rucksack gehörte. Dabei haben wir uns ausgemalt, was für ein Gesicht er am Abend machen würde, beim Auspacken seines Tornisters. Wiedergekommen ist jedenfalls keiner mehr von ihnen.

Im ersten Stock gab es zwei Vierbettzimmer und vier Zweibettzimmer. Diese Zimmer können nur von Alpenvereinsmitgliedern vorbestellt werden. Wenn nun andere Gäste kamen, mussten sie bis 19 Uhr warten, erst dann durfte ich diese Zimmer freigeben.

Einmal kam abends ein Paar, wohl so um die 50 Jahre alt, und bat um ein Zimmer. Es war gerade noch eines frei.

Weil es in der Küche recht turbulent zuging, gab ich ihnen den Schlüssel für die Nummer 6: »Im ersten Stock, ganz vorne am Gang«, rief ich ihnen noch nach.

Kurz danach kam die Frau in die Küche, umarmte mich, küsste mich links und rechts ab, was ich ohnehin nicht mag, und sagte freudestrahlend: »Sie sind ja ein echter weiblicher Kavalier!« Dann schwänzelte sie vergnügt nach oben.

»Was war denn jetzt das? Was hat die denn g’meint?« Allgemeines verwundertes Kopfschütteln wegen dieser etwas überdrehten Person. Aber viel Zeit hatten wir nicht zum Nachdenken, schon rief der nächste Gast aus der Stube nach seinem Bier.

Erst am nächsten Tag erfuhren wir von der Johanna, was geschehen war. Als sie spätabends zu ihrem Zimmer kam, war von innen zugesperrt! Auf ihr heftiges Klopfen wurde aufgemacht. Da lag das Paar zusammen in Johannas Einzelbett! Sie hatten die Zimmer verwechselt, offensichtlich passte der Schlüssel Nr. 6 auch an Johannas Türe! Dass es ein Privatzimmer war, Johannas Kleider offen am Schrank hingen, das Bett benutzt und ein Nachthemd im Bett lag, hatten die beiden in ihrer Freude und Lust gar nicht bemerkt. Trotzdem hat es ihnen nichts genutzt, denn die Johanna hat sie noch gleich in der Nacht energisch ausquartiert in das Zimmer Nummer 6 mit zwei getrennten Betten!

Als ich die beiden am nächsten Morgen fragte, ob sie denn nicht bemerkt hätten, dass nur ein Einzelbett im Zimmer war, kam die Antwort: »Das war ja grad das Schöne!« Verheiratet waren die zwei bestimmt nicht!

1981, also zehn Jahre später, kam der nächste große Umbau! Dieses Mal wurde der Gastbetrieb geschlossen, denn es wurden das ganze Erdgeschoss und die Keller aus- und umgebaut. In dieser Zeit habe ich für uns oben im Waschraum gekocht. Immer wieder musste ich Handwerker mit dem Haflinger hinauf- und hinunterfahren. Mein Gott, was hatten die Angst in diesem Gefährt! Einmal bin ich an einem Tag sieben Mal hin und her, und immer wieder blieb das Fahrzeug im Schnee stecken. Als endlich alles fertig war, hat einer der Arbeiter zu mir gesagt: »Da hab’ ich aber viele arme Seelen freigebetet, bis dieser Bau fertig war. Die Baustelle selbst war schon nicht ungefährlich da heroben, aber die Fahrten mit dir, da hab’ ich manchmal gedacht, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen.«

Wenn die gewusst hätten, wie viel Angst ich selbst bei diesen abenteuerlichen Fahrten gehabt habe!

Zwischen Erd- und Kellergeschoss wurde eine dichte Decke eingezogen. Damit verschwanden auch die manchmal recht unangenehmen Gerüche, die von unten heraufdrangen. Denn einer der Kellerräume hatte früher als Schweinestall gedient, und so ein Gestank setzt sich fest, den bringt man nie mehr los!

Die alte Veranda wurde abgerissen und neu angebaut, eine Bankbreite größer, mit dichten Fenstern und einer Heizung! Gaststube und Küche wurden völlig neu ausgebaut und gestaltet, ein Schankraum eingerichtet, die alten Holzböden herausgerissen und alles mit Fliesen ausgelegt. Vorbei war endlich die mühselige Arbeit des Bodenschrubbens, auch wenn es mancher schade fand, dass die alten Holzböden verschwanden! Für uns bedeutete es eine große Arbeitserleichterung, und schöner war es auch!

Auch die Nebengebäude und der Eiskeller wurden neu gebaut und modernisiert. Mit diesem großen Umbau wurde es recht komfortabel auf dem Brünnsteinhaus, aber mit das Schönste war, dass wir, die Wirtsleute, endlich eine eigene Toilette bekommen haben!

Während der vielen Jahre, die wir auf dem Brünnsteinhaus waren, wurde daran gebaut und verbessert, je nach finanzieller Lage der Sektion. Ein ewiger Dreck und Schutt und immer wieder Handwerker da, die verköstigt und verpflegt sein wollten. Das war oft recht mühselig und belastend, denn meist ging der Gastbetrieb während der Umbaumaßnahmen weiter. Aber weil dadurch auch alles besser und die Arbeit leichter wurde, nahm man das gerne hin. Zu sehen, wie alles schöner und angenehmer wurde, hat einen manche Mühsal und Arbeitsstunde vergessen lassen. Es war nicht nur ein Vorteil für die Gäste, es war auch ein großer Fortschritt für uns.

Heute, nach weiteren Erneuerungen und Verbesserungen, kommt mir das Haus manchmal schon fast wie ein Hotel vor. Die alten »romantischen« Zeiten scheinen fast vorbei zu sein.

3. Kapitel

In den Bergen wohnt die Freiheit

Die Alpenvereinsbewegung und ihre Mitglieder

Wenn man sich heute die Alpen betrachtet, wie sie durch unzählige Bergbahnen, Lifte, Hütten und Berggasthöfe erschlossen sind, nicht zu reden vom »Skizirkus« mit seinen teilweise recht absonderlichen Auswüchsen, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass vor nicht viel mehr als 150 Jahren die Berge so unberührt und majestätisch dastanden, wie Gott sie erschaffen hat. Ihre Gipfel betrachtete man von unten, mit ehrfürchtiger, respektvoller Bewunderung oder gar Furcht, und es waren nur ganz wenige, die es wagten, hinaufzusteigen. Wozu auch? Die bäuerliche Bevölkerung hatte genug damit zu tun, dem Boden mit harter körperlicher Arbeit das Lebensnotwendige abzuringen, und wenn man in den Bergen herumkletterte, dann höchstens, um nach einem verlaufenen Stück Vieh zu suchen.

So war es auch nicht die arbeitende Bevölkerung der Einheimischen, die die ersten Berggipfel bestieg und Unterkunftshütten baute. Es waren vielmehr die Menschen des begüterten Bürgertums, Mitglieder der Adelshäuser, allen voran eine bergbegeisterte Gruppe von Engländern, die sich diesen »Luxus«, auch in finanzieller Hinsicht, erlauben konnten und die ersten Gipfelbesteigungen unternahmen. Wissenschaft, Forschung, aber auch Abenteuerlust waren die Triebfedern dieser Pioniere des Alpinismus.

1869 wurde der »Deutsche Alpenverein« gegründet. Die Aktiven dieser Gründerjahre entstammten alle dem gehobenen Bürgertum. Das Ziel dieses neuen Vereines war es, die Alpen aus Begeisterung zur Natur touristisch zu erschließen, und dazu bedurfte es einer finanzkräftigen Mitgliedschaft.

Vor allem mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte das »Abenteuer Alpen« einen enormen Aufschwung. Denn damit wurde die Fahrt in die »Sommerfrische« und in die Gebirgsregionen für wohlhabende städtische Familien viel komfortabler und bequemer als bisher.

In emsiger Bautätigkeit entstanden alsbald über das ganze Gebirge hin Wege und Steige, und es wurden Hütten und Häuser gebaut. Steinerne Zeugnisse dieser Zeit sind Berghäuser mit Namen wie »Zittauer Hütte«, »Meißner Haus«, »Prager Hütte« und »Düsseldorfer Hütte«, um nur einige der vielen zu nennen. Man erkennt schon an den Namen, von wie weit her die Menschen in die Alpen kamen. 1893, also nur 24 Jahre nach der Gründung, gab es bereits 128 (!) Alpenvereinshütten, und 1894 kamen zehn neue dazu, darunter eben das Brünnsteinhaus.

Der hohen Obrigkeit waren die Bauaktivitäten nicht immer ganz geheuer: »Diese, auf Bergen und Almen herumstreunenden Subjekte suchen nur nach einem Vorwand, um an abgelegenem Orte unerlaubte Zusammenkünfte zu halten«, argwöhnten die Behörden und versuchten mit allen Mitteln, weitere Bauvorhaben zu verhindern – letztendlich vergeblich, wie man heute sieht!

Wenn die Gründerväter des Alpenvereins geahnt hätten, was sie mit ihrer Bewegung ausgelöst haben! Denn mit der Erschließung der Berge und der fortschreitenden Mobilität durch Fahrräder, Autos und Motorräder strömte das Volk in bisher nie gekannten Massen ins Gebirge. Aber nun waren es meist nicht mehr die feinsinnigen, idealistischen, betuchten Naturschwärmer des 19. Jahrhunderts, sondern eben – das Volk!

Als Reaktion auf diese Entwicklung gründete sich 1920 »Die Bergwacht«. Diese hatte ursprünglich nichts zu tun mit den heutigen, mutigen Helfern der Bergrettung, sondern war eine Vereinigung, die es sich zur Aufgabe machte, über die Einhaltung der edlen Statuten des Alpenvereins zu wachen: »Das ekle Geschmeiß, das sich in unser Bergheiligtum verirrt und es entweiht, soll nun daraus entschwinden. Jagt sie hinaus, diese Tempelschänder! Nur der soll sich den Alpen, diesen hehren Domen der Natur nahen, dessen Herz erglüht voll heiliger Begeisterung …«, so hieß es theatralisch in einem Aufruf.

Die Gründer dieser Vereinigung sind alle nicht mehr unter uns und betrachten das »Volk«, das sich heute, manchmal halb nackt und in Sandalen, in den Bergen tummelt, von oben herunter – vermutlich entsetzt und kopfschüttelnd .

Heute bestehen die Hauptaufgaben des Alpenvereins darin, die Gebirge allgemein zu erforschen und die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten. Darüber hinaus gehört es zu seinen Anliegen, die alpinen Sportarten zu fördern, insbesondere für die Jugend, sowie die Rettung aus Bergnot zu unterstützen. Als besonders wichtigen Auftrag sieht er den Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz in den Alpen. Dies alles geschieht überwiegend in ehrenamtlicher Tätigkeit vieler engagierter Mitglieder.

Natürlich haben die Alpenvereinsmitglieder gewisse Rechte und Privilegien, und das ist auch richtig so. Denn immerhin erhalten sie mit ihren Mitgliedsbeiträgen die Organisation mit ihren vielfältigen Aufgaben. Aber manchmal denke ich schon, dass die Sektionen die Mitglieder bei ihrem Eintritt in den Verein auch auf ihre Pflichten aufmerksam machen sollten.

In früheren Jahren mussten Anwärter auf die Mitgliedschaft gar zwei Bürgen beibringen, die bereits Mitglieder waren, um ihren guten Leumund zu bezeugen. Das ist heute nicht mehr so.

Wie überall sonst gibt es halt auch im Alpenverein solche und solche, gottlob aber mehr solche als solche. Die meisten sind freundliche, verantwortungsbewusste Zeitgenossen, aber bei einigen der Mitglieder hat es den Anschein, sie glauben, mit der Mitgliedschaft zugleich das Eigentum an allen Hütten erworben zu haben. Ohne zu fragen, inspizieren sie das gesamte Haus und die Nebengebäude, gebärden sich weniger wie Gäste, sondern wie die Hausherren persönlich und stellen manchmal recht hohe Ansprüche, und das in nicht gerade freundlichem Ton. Das habe ich mir nicht gefallen lassen, und so gab es schon gelegentlich eine unfreundliche Antwort von mir. Dazu fällt mir eine kleine Anekdote ein, die das Anspruchsdenken mancher Mitglieder dokumentiert:

Spätabends, wir waren gerade beim Zubettgehen, kamen noch zwei Wanderer zum Brünnsteinhaus, ein älterer Herr und ein junger Mann, offensichtlich sein Neffe. Sie legten ihre Alpenvereinsausweise vor, wollten ein Nachtquartier und eine warme Mahlzeit.

Es war schon sehr spät, und sie waren nicht angemeldet für diese Zeit, aber was will man machen? Selbstverständlich habe ich mich nochmals in die Küche gestellt, ein Essen gerichtet und sie auf das Zimmer geführt. Am nächsten Morgen, beim Gehen, hat sich der junge Mann sehr nett dafür bedankt, dass ich so spät noch für sie tätig gewesen war. Da stutzte ihn der Ältere mit den Worten zurecht: »Dafür brauchst du dich nicht zu bedanken, dafür sind die (!) schließlich da!« Dieses Benehmen hat mich damals schon sehr geärgert. Takt und Anstand scheinen nicht jedem in die Wiege gelegt zu sein, und sie sind erst recht nicht vom Geldbeutel abhängig!

Aber nicht nur über Unhöflichkeit musste man sich gelegentlich ärgern. Auch die Gedankenlosigkeit mancher Leute hat uns immer wieder Nerven gekostet.

So bekam ich einmal im Frühsommer einen längeren Brief, in dem mir ein Mann breit und ausführlich seine für den bevorstehenden September geplante mehrtägige Tour von Hütte zu Hütte beschrieb und für den 10. September bei uns einen Schlafplatz im Matratzenlager reservierte.

»Mein Gott, ist der aber korrekt!«, sagte ich zum Hans. »So viel Schreiberei, bloß wegen einem Lagerplatz! Den hat man doch immer.«

Doch dann glaubte ich zu erkennen, was dahinter steckte. Der Mann war offensichtlich allein unterwegs und wollte auf diese Weise sicherstellen, dass nach ihm gesucht werden würde, sollte er nicht bei uns ankommen. Schließlich kann in den Bergen viel passieren.

Tatsächlich kam es auch so: Wer am angegebenen Tag nicht bei uns auftauchte, war unser überkorrekter Gast. Natürlich machte ich mir Sorgen um ihn. Ich hatte zwar seine Adresse, aber keine Telefonnummer. Also benachrichtigte ich die Polizei in Kiefersfelden. Die Beamten setzten sich wiederum mit ihren Kollegen in Ravensburg, dem Wohnort unseres vermissten Gastes, in Verbindung. Der Mann staunte nicht schlecht, als plötzlich die Polizei vor seiner Haustür stand.

»Ja, glauben Sie denn, dass ich bei diesem Sauwetter eine Bergtour unternehme?«, entgegnete er entrüstet auf die Vorhaltungen der Beamten. Sich bei uns abzumelden, war diesem ach so korrekten Zeitgenossen natürlich nicht eingefallen. Von den anderen Hüttenwirten, die er ebenfalls angeschrieben hatte, interessierte sich übrigens keiner für seinen Verbleib.

Solche Vorkommnissse tragen natürlich dazu bei, dass man einem tatsächlich in Bergnot geratenen Wanderer nicht oder erst reichlich spät nachspürt: Wieder einmal hatte sich ein Gast angemeldet. Es hatte schon seit Tagen geschneit, niemand wagte sich herauf, und auch der angemeldete Gast tauchte nicht auf.

»Na ja, bei dem Wetter ist das auch verständlich«, sagten wir uns. »Wenn er wenigstens abgesagt hätte. Aber so sind die Leut eben!«

Diesmal war freilich alles ganz anders, aber das konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Zwei Tage später erreichte uns ein Anruf der Familie jenes Bergsteigers, die ihn vermisste.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Weitere E-Books von Viktoria Schwenger

Die Blumenflüsterin Maria

eISBN 978-3-475-54423-1 (epub)

Viktoria Schwenger packt das bewegte Leben der weithin bekannten Marktfrau Maria Lieber in ein spannendes Buch. Trotz zahlreicher Schicksalsschläge lässt Maria sich niemals unterkriegen und verfolgt ihren großen Traum: Sie eröffnet einen Blumenstand auf dem berühmten Nürnberger Markt und arbeitet dort als Marktfrau.

Sie liebt ihre Arbeit und wird auf dem Markt wegen der Qualität ihrer Ware und ihres persönlichen Witzes schnell bekannt, sogar als Original berühmt. Viel hat Maria gesehen und erlebt: Von Geschichten aus der Nürnberger Schickeria über anrührende Erlebnisse ihrer Stammkunden bis hin zur beinharten Konkurrenz unter Standbesitzern. Turbulent, amüsant, tieftraurig und zum Lachen komisch – all dies sind die kleinen wie großen Ereignisse, die ihren Weg begleiten.

Weitere E-Books im Rosenheimer Verlagshaus

Ein Bauernleben

eISBN 978-3-475-54441-5 (epub)

Für die Familie Edelhofer steht der Hof über allem. Stets kommen er und die Gemeinschaft vor dem Schicksal des Einzelnen. Die Menschen, die auf ihm wohnen, erleben persönliche Tragödien, aber auch viel Freude und Liebe. So erzählt Roswitha Gruber von einem Leben voll Arbeit und Pflicht. Auf faszinierende Weise berichtet sie von schweren Aufgaben und Entscheidungen genauso wie von den schönen Erlebnissen. Dem Leser wird ein berührender Einblick in das Leben mehrerer Generationen einer Familie auf ihrem Einödhof gewährt.

Die Kinder der Dienstmagd

eISBN 978-3-475-54356-2 (epub)

Die Magd Elisabeth und der Knecht Franz Lichtmannegger träumen davon zu heiraten. Doch beide wissen – zwei Dienstboten haben keine gemeinsame Zukunft. Als sich aber die Möglichkeit ergibt, einen Hof zu pachten, können sie als Bauersleute eine Familie gründen. Sie führen ein erfülltes, arbeitsreiches Leben. Ein großes Unglück zwingt Elisabeth und ihre Kinder jedoch zurück in den dienenden Stand.

Einfühlsam und packend erzählt Roswitha Gruber die unterschiedlichen Lebenswege von Elisabeths Kindern und deren Nachfahren, zu denen auch die weltbekannte Jodelkönigin Maria Hellwig zählt.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com