16,99 €

Mehr erfahren.

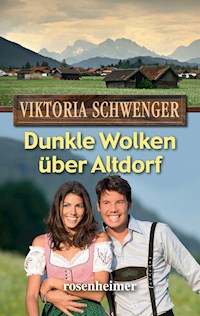

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Viktoria Schwenger erzählt aus dem Leben der Weinbäuerin Agnes. Inmitten der fränkischen Weinberge wird diese bereits als Kind zu schwerer Arbeit erzogen, die sie bis ins hohe Alter begleitet. Sie hat den Krieg erlebt, die Hoffnung auf ihre heimkehrende Liebe und das Glück zahlreicher Kinder. Trotz vieler Sorgen und Schicksalsschläge behielt sie stets ihren Lebensmut und die Freude an den kleinen Dingen. Lesen Sie diesen berührenden Bericht über das Leben einer besonderen Frau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2016

© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: © Bundesarchiv, Bild 183-18040-0005 /

Fotograf: Burkert

Bild hinten: Das Bild zeigt Agnes Schäfer heute vor den

fränkischen Weinbergen. / Fotograf: Thomas Ludwig

Lektorat: Christine Weber, Dresden

Satz: SATZstudio Josef Pieper, Bedburg-Hau

Worum geht es im Buch?

Viktoria Schwenger

Agnes

Mein Leben als Weinbäuerin

Viktoria Schwenger erzählt aus dem Leben der Weinbäuerin Agnes. Inmitten der fränkischen Weinberge wird diese bereits als Kind zu schwerer Arbeit erzogen, die sie bis ins hohe Alter begleitet. Sie hat den Krieg erlebt, die Hoffnung auf ihre heimkehrende Liebe und das Glück zahlreicher Kinder. Trotz vieler Sorgen und Schicksalsschläge behielt sie stets ihren Lebensmut und die Freude an den kleinen Dingen.

Lesen Sie diesen berührenden Bericht über das Leben einer besonderen Frau.

Das Buch ist den Lebenserinnerungen von Agnes Schäfer aus Homburg, Unterfranken, nachempfunden.

»Unser Leben währet siebzig Jahre,

und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre,

und wenn’s köstlich gewesen ist,

so ist es Mühe und Arbeit gewesen;

denn es fährt schnell dahin,

Inhalt

Goldener Oktober

Gregor und Dora

Agnes erzählt

Schulzeit

Eine harte Jugend

Im Weinberg

Weinlese

Krieg

Lennard

Bremen

Wieder daheim

In der Blüte des Lebens

Die Weinbergserneuerung

Abschiede

Witwenschaft

Am Abend des Lebens

Goldener Oktober

Der Herbst ist die vielleicht schönste Zeit für Ausflüge, Wanderungen oder Radtouren durch Unterfranken, entlang des Mains. An den Ufern des in der Sonne glitzernden Flusses erblickt man weithin Wälder und Weinberge, Felder und Auen, aber auch malerische Städtchen mit alten Fachwerkhäusern.

Die Weinlese ist fast überall vorüber, und in den Häckerwirtschaften, saisonal geöffneten Weinstuben, laden Schilder mit der Aufschrift Federweißer dazu ein, den allerersten, noch nicht ganz vergorenen Frankenwein des Jahres zu kosten. »Sauser« heißt er anderswo – nicht ganz zu Unrecht, denn er kann, wenn man zu viel davon getrunken hat, im Kopf oder in der Bauchgegend allerhand »Sausen« verursachen. So mancher kann ein Lied davon singen.

Ich war unterwegs in der Gemarkung »Himmelreich«, jenem Teil Unterfrankens, wo nach der hübschen, betriebsamen Stadt Marktheidenfeld die Straße weiter in die dunklen Wälder des Spessarts führt. Doch vorher machte ich Rast im idyllischen Örtchen Homburg, einem Gemeindeteil von Triefenstein. Schon von Weitem grüßte mich das Wahrzeichen des Ortes: das auf einem imposanten, steil abfallenden Kalk-Tuffsteinfelsen thronende Schloss. Neben dem historischen Fachwerkgebäude ragt der alte Burgfried in die Höhe, ein trutziger romanischer Rundturm, der früher einmal als Gefängnis diente.

Ich schlenderte durch Homburgs alte, verwinkelte Gassen und stieg hinauf zum Schloss, von wo aus man die unvergleichliche Aussicht auf die Umgebung genießen kann: Unten fließt der Main, ringsum erstrecken sich Wälder und Weinberge. Unter all den Weinbergen fällt der denkmalgeschützte »Kallmuth«, der sanft gerundete, größte Weinberg ins Auge.

Homburg selbst teilt sich in den unteren, historischen Ortskern, »die Altstadt«, und in moderne Neubaugebiete, die sich den Hang hinauf erstrecken. Hier, in dem romantischen Weinort, lernte ich Agnes Schäfer kennen, eine fränkische Weinbäuerin.

Sie war bereits zweiundneunzig Jahre alt, als ich sie traf: eine einfache Frau, trotz ihres hohen Alters immer noch rüstig und voller Erinnerungen an frühere Zeiten. Ihr ganzes Leben hat sie in Homburg verbracht und den Wandel des letzten Jahrhunderts miterlebt.

Sie erzählte von dem einfachen, arbeitsreichen Leben der Bewohner dieser Gegend in früheren Jahren – einer Zeit fern aller Hektik, Umtriebigkeit, technischen Neuerungen und den oft maßlosen Ansprüchen unserer modernen, digitalen Welt.

Als hätte sie es gestern erst erlebt, berichtete sie von der mühevollen Arbeit in der Landwirtschaft – damals musste man noch ohne Maschinen auskommen –, von anstrengender Hauswirtschaft und den Strapazen im Weinberg, dem »Wengert«, wie man hier im Fränkischen sagt.

Als ich sie fragte, ob denn ihr Leben nicht zu hart und mühsam gewesen sei, schließlich musste sie sich von früh bis spät abrackern, schaute sie nur verständnislos, schüttelte den Kopf und meinte schlicht: »Des hat ma mache müss’!«

Viktoria Schwenger

Gregor und Dora

Das kleine Örtchen Homburg am südlichen Rande Unterfrankens erstreckt sich idyllisch am Ufer des Mains, umgeben von Feldern, Wiesen und Weinbergen, gekrönt von Schloss Homburg, einem mittelalterlichen Fachwerkbau, der stolz auf einem Felsen oberhalb des Flusses thront. Das Gebiet drüber halb des südlichen Hügels zählt bereits zu Baden-Württemberg, und nicht weit entfernt beginnt der romantische Spessart, der größte zusammenhängende Laubmischwald Deutschlands. Dieses Mittelgebirge zwischen Rhön und Vogelsberg ist vielen aus den Erzählungen und Märchen von Wilhelm Hauff bekannt, insbesondere auch aus dem Film »Das Wirtshaus im Spessart«, und dem romantischen, verwunschenen Wasserschloss Mespelbrunn.

Erste Beurkundungen des Ortes weisen 1.200 Jahre zurück und belegen, dass dort seit fast 900 Jahren Weinbau betrieben wird. Eine bewegte Geschichte und eine große Tradition prägen den Ort und die Gegend, auch wenn es dort heutzutage eher ruhig und beschaulich zugeht.

Dies alles kümmerte Dora Dornbusch nicht, als sie am 10. April 1924 spürte, dass die Geburt ihres dritten Kindes unmittelbar bevorstand. Draußen vor dem Wohnhaus der kleinen Landwirtschaft, die oberhalb und abgelegen des Ortes lag, hielt sie nach Gregor, ihrem Mann, Ausschau. Der fuhr gerade mit seinem Ochsengespann nach getaner Arbeit in einem der Weinberge auf den Hof der kleinen Landwirtschaft.

»Gregor! Geh runter ins Dorf und hol die Hebamm’! Die Wehen sind schon arg stark, ich glaub, es dauert nimmer allzu lang! Die Kinder nimmst gleich mit zur Großmutter Wolz, damit sie aufg’räumt sind.« Dora wandte sich wieder der Haustür zu, hielt im Gehen inne und stützte die Hände in den Rücken, als sie erneut von einer schmerzhaften Wehe übermannt wurde.

Die beiden kleinen Mädchen Olga und Luitgard spielten in der Küche und versuchten gerade, aus Holzklötzchen ein Haus zu bauen. Dora nahm die eine an der Hand, die andere hob sie hoch und setzte sie sich auf die Hüfte, soweit das bei dem dicken, unförmigen Bauch der Hochschwangeren noch möglich war.

»Dora, lass des! Heb die Olga ned hoch, die is doch viel zu schwer für dich, die kann lauf’!« Gregor war in die Küche gekommen und sah seine Frau besorgt an. »Ist’s schon arg schlimm?«

Dora wischte sich mit der Hand über die feuchte Stirn. »Es geht scho’, s’is ja ned das erste Mal! Aber schau zu, dass die Hebamm’ bald kommt, und gib der Anna drunten Bescheid, sie soll komm’ und helf’.«

Gregor nickte, führte die kleinen Töchter nach draußen und setzte sie auf den Karren, vor den die Ochsen gespannt waren. »Bleibt brav sitz’, ich komm gleich wieder, dann fahren wir runter zur Großmutter Wolz«, forderte er die beiden kleinen Mädchen auf.

Wieder im Haus, sah er, wie Dora den schweren Kessel mit Wasser hochlupfte und auf den Herd setzen wollte. »Lass, Dora! Das mach ich!«

Doch die wehrte ab. »Es muss heißes Wasser da sein, wenn die Hebamm’ kommt.«

»Jaja, aber lass, das ist viel zu schwer für dich.« Energisch nahm er ihr den schweren Kessel aus der Hand und setzte ihn auf den Herd, in dem ein Feuer prasselte. »Kann ich sonst noch was mach’?« Er sah seine Frau fragend an.

Die schüttelte den Kopf. »Bring nur schnell die Hebamm’ und die Anna, alles andere geht dann schon!«

Gregor legte kurz den Arm um sie und nickte ihr aufmunternd zu. »Also, dann mach’s gut«, meinte er etwas unbeholfen.

Eine Niederkunft war nichts für Männer, da wollten die Frauen unter sich sein – das wusste er noch von den zwei vorhergehenden Geburten seiner Töchter. Ein Mann störte da nur, und es war ihm gerade recht, wenn er sich verdrücken konnte.

Dora sah ihm durchs Fenster nach, wie er das Gespann den steilen Wiesenweg hinunter nach Homburg lenkte. Wieder spürte sie eine Wehe nahen, sie presste die Lippen aufeinander und stöhnte vor Schmerz. Am besten wäre wohl, sie würde sich oben im Schlafzimmer ins Bett legen und vorher noch die sauberen Tücher aus dem Schrank holen, die sie schon vor Tagen vorbereitet hatte.

Eine knappe halbe Stunde mochte vergangen sein, als sie unten die Haustür ins Schloss fallen und jemanden nach ihr rufen hörte.

»Dora? Wo bist denn?« Es war Anna, eine der Bäuerinnen aus dem Ort unten, Doras Freundin aus der Schulzeit.

»Heroben, im Schlafzimmer!«, rief diese gepresst, denn erneut überflutete sie der Geburtsschmerz. Es war höchste Zeit, dass jemand kam, um ihr zu helfen.

Anna stürmte ins Zimmer. »Ist’s scho recht arg?«, fragte sie und trat ans Bett der Gebärenden. »Die Hebamm’ kommt erst ein bissle später, die ist noch unterwegs, aber der Gregor ist hing’fahren und bringt sie mit.«

Dora nickte, der Schweiß stand ihr auf der Stirn. »Hoffentlich kommt sie rechtzeitig«, meinte sie ängstlich.

»Die kommt! Das wär das erste Mal, dass die eine Geburt versäumt, und ich bin ja auch noch da«, meinte Anna beruhigend. »Im Notfall machen wir zwei des allein! S’ist ned meine erste Entbindung und deine auch ned.«

Dora lächelte gequält. Sie wusste, Anna hatte »das« auch bereits drei Mal durchgemacht. »Stimmt schon, aber die Hebamm’ wär mir schon lieb«, meinte sie.

Mit kundigen Händen breitete Anna die weißen Leinentücher auf dem Bett unter den schweren Körper der Schwangeren, bevor sie nach unten eilte, um heißes Wasser in einer Kanne aus dem Wasserschiffle im Herd zu holen.

»Hoffentlich wird’s diesmal ein Bua«, jammerte Dora, als die Freundin hereinkam und mit dem Wasser hantierte.

»Wird schon einer werden, Dora, nach zwei Mädla!«, beruhigte Anna sie.

»S’wär wichtig, weißt, für den Gregor. Einen Stammhalter brauch mer!«

»Man nimmt, was der Herrgott einem schickt, Hauptsach, s’is g’sund.«

In dem Moment hörten sie jemanden die Stiege heraufkommen.

»Des is die Hebamm!«, rief Anna erleichtert aus. Ganz wohl war ihr nicht gewesen bei dem Gedanken, mit Dora bei der Geburt allein zu bleiben.

Die alte Hebamme des Ortes trat schwer schnaufend ein, ihr Hebammenköfferchen an der Hand. »Ich war grad noch in der Näh’ von Triefenstein, bei den Hocks haben’s einen Buben gekriegt«, meinte sie zufrieden. »S’ist schon der vierte hintereinander. Aber ich glaub, der letzte ist’s noch ned. Die Frau, die kriegt Kinder wie a Katz’. Da muss man grad schau’n, dass man noch rechtzeitig kommt, so purzeln die daher.«

Sie ging zu Dora ans Bett und schlug die Decke zurück. »Lass mal schauen, Dora, wie weit’ schon bist.« Fachmännisch untersuchte sie die Entbindende, stellte fest, dass der Muttermund weit geöffnet war.

»S’ist Zeit, dass ich kommen bin! S’wird nimmer allzu lang dauern.« Sie strich Dora mit einem kalten Lappen über die feuchte Stirn. »S’wird scho’, kennst dich ja aus, gell?«

Dora nickte und stöhnte erneut. »Wenn’s nur ein Bua wird, dann ist alles gut!«

Die Hebamme antwortete nicht, hantierte mit den Utensilien aus ihrer Tasche.

Dora hörte, wie Gregor draußen die Ochsen ausspannte, um sie in den Stall zu führen, der ans Haus angebaut war. »Ist der Gregor da?«, wollte sie von Anna wissen.

Die sah aus dem Fenster. »Ja, der geht mit der Sens’ auf’ die Wies’ da hinten.«

»Mit der Sens’? Da ist doch gar nix zu mähen!« Dora schüttelte den Kopf.

Die Hebamme lachte. »Die Männer! Die sind immer a weng durcheinand’, wenn’s ums Kinderkriegen geht. Da wissen’s ned recht, was sie machen soll’! Aber kümmer’ dich ned drum, Dora, konzentrier dich auf dich und auf’s Kind. Gleich ist’s so weit, ich seh’das Köpfle schon. Des hat grad die gleichen schwarzen Haar wie die zwei andern!«

Dora musste, trotz der Anstrengung des Pressens, lächeln.

»A bissle noch, gleich hast’s g’schafft«, spornte die Hebamme die Gebärende an. Anna hatte sich hinter Dora gesetzt und stützte sie am Rücken bei der harten Arbeit des Pressens. Eine letzte schwere Presswehe, dann spürte Dora wie das Kind förmlich aus ihrem Leib flutschte. Es war geschafft.

Erschöpft ließ sich Dora zurücksinken und vernahm den ersten Schrei des Neugeborenen. »Und?«, fragte sie in ängstlicher Erwartung und sah die Hebamme fragend an, die das Kind in ein Tuch hüllte.

»Ein gesundes, kräftiges Mädla«, antwortete diese.

»Wieder ein Mädla!« Tränen der Enttäuschung traten Dora in die Augen, erschöpft ließ sie sich nach hinten fallen, und als die Hebamme ihr das Kind an die Seite legte, sah sie es wie durch einen Schleier.

Anna bemerkte die Enttäuschung der Freundin und legte tröstend den Arm um sie. »Beim nächsten Mal wird’s sicher ein Bua, Dora!«

Dora seufzte schwer. »Noch einmal das Ganze«, brach es erbittert aus ihr heraus.

»Sei ned undankbar, Dora«, meinte die Hebamme streng. »Es ist ein g’sundes Kind, und der Herrgott wird schon wissen, was er macht.«

Dora nickte ergeben. So war es halt, und so musste man es nehmen. Was der Gregor wohl sagen würde? Sie wusste, dass auch er sich insgeheim einen Buben gewünscht hatte. Nun war es wieder eine Tochter!

Als die Hebamme die Wöchnerin versorgt hatte, ging sie nach unten, um nach dem frischgebackenen Vater zu schauen.

Der hantierte im Hof herum. Als er die Hebamme sah, hob er erwartungsvoll den Kopf. »Und?«

»Alles ist gut, Gregor. Der Dora und dem kleinen Mädla geht’s gut!« Sie sah, dass kurz ein Schimmer von Enttäuschung über sein Gesicht flog. Er wischte sich die Hände an der schmutzigen Arbeitshose ab. »Kann ich rauf zu ihr?«

»Ja, aber vorher wäschst dir gründlich die Händ’! Und noch was, Gregor! Die Dora, die ist recht enttäuscht, weißt …«

Gregor nickte. »S’ist gut so, wie’s ist!«

Die Hebamme nickte anerkennend. »So ist’s recht g’redet, Gregor. Ihr seid noch jung, da können noch einige Buben kommen.« Sie sah ihm nach, wie er ins Haus ging. Nicht immer reagierten die Männer so wie er, wenn der ersehnte Stammhalter ausblieb. Zu oft hatte sie erlebt, welche Vorwürfe die Männer ihren Frauen machten, wenn es »nur« ein Mädchen war, das sie »daherbrachte«. Vielfach war man der Meinung, dass die Frauen für das Geschlecht der Kinder verantwortlich waren. Selbst diese glaubten das oft und fühlten sich entsprechend schuldig.

Auch Dora sah ihrem Gregor zaghaft entgegen, als er ins Schlafzimmer kam, doch er strich ihr liebevoll übers Haar. »Musst ned enttäuscht sein, Dora! Hauptsach es ist g’sund!«

Er nahm das Kind auf, sah es prüfend an, strich ihm über das schwarz behaarte Köpfchen. »Die ist genauso schön wie die anderen zwei«, er lächelte, und selbst Dora lächelte, wenn auch unter Tränen. »Wie soll sie denn heißen? Hast dir einen Namen ausdenkt?«

Dora seufzte. »Eigentlich hätt es ein Gregor werden sollen. Jetzt wird’s halt eine Agnes. Was meinst? G’fällt dir der Nam’?«

Gregor nickte. »Mach des ganz so, wie es dir passt, wie bei den anderen. Mir soll’s recht sein.« Vorsichtig legte er das kleine Bündel neben seine Frau und gab ihr unbeholfen einen Kuss auf die Stirn. »Jetzt ruh dich erst mal aus. Die Kinder sind bei der Großmutter Wolz gut unter’bracht, und die Anna, die kann dir noch was zum Essen mach’, gell, Anna? Ich geh’ dann zum Wirt!«

Dora nickte. Sie konnte sich vorstellen, wie dort gespottet werden würde, wenn die Stammtischbrüder hörten, dass es beim Dornbusch »wieder nur ein Mädla« gegeben hatte. Der arme Gregor! Es tat ihr so leid!

Am nächsten Tag holte der Gregor Luitgard und Olga bei der Großmutter Wolz, Doras Mutter, in der Unterstadt ab. Die beiden kleinen Mädchen waren recht aufgeregt, hatte ihnen doch die Großmutter erzählt, dass zu Hause ein kleines »Poppele« angekommen wäre, das die Mutter aus der Burgquelle geholt hätte.

In Homburg werden die Babys nämlich nicht wie anderswo vom Klapperstorch gebracht, sondern sie entspringen der Quelle unterhalb der Burg, die praktischerweise zwei Ursprünge hat, was erklärt, warum es Buben und Mädchen gibt: Die Mädla kommen aus der linken und die Buben aus der rechten Quelle.

Zwei Tage nach der Geburt wurde die kleine Agnes getauft, ihre Patin, die »Doudi«, wie man hier die Paten nennt, trug sie in die Kirche. Dora durfte nicht dabei sein, denn nach den Regeln der katholischen Kirche durfte sie das Gotteshaus nicht betreten, solange sie nicht ausgesegnet war.

Dazu ging sie zwei Wochen später in die Kirche. Schon am Eingang wurde sie vom Pfarrer erwartet.

Er gab ihr eine brennende Kerze in die Hand und führte sie zusammen mit dem Messdiener an den Marienaltar, wo sie niederkniete. Dann legte er ihr die Stola um die Hände und sprach das Gebet zur Aussegnung. »Tritt ein in den Tempel Gottes, bete an den Sohn der allerseligsten Jungfrau Maria, welcher dir die Fruchtbarkeit verliehen hat.« So wollte es der Brauch, damit war die Dora nach dem Glauben der katholischen Kirche wieder »von Sünden gereinigt« und durfte am Gottesdienst teilnehmen.

Im Laufe der nächsten Jahre kam Dora noch vier Mal nieder. Jedes Mal gebar sie ein Mädchen, von denen eines jedoch noch im Kindbett verstarb. So hatten Gregor und Dora Dornbusch am Ende sechs Töchter: Luitgard, Olga, Agnes, Amalie, Therese und die kleine Thekla. Schöne Namen hatte Dora für ihre Kinder ausgesucht, wenigstens das sollte sein, und alle sechs Mädchen wuchsen sich im Laufe der Jahre als wahre Schönheiten heraus.

Mitunter sprachen die Leute im Ort Dora darauf an, was für schöne Mädla sie doch hätte. Dann meinte sie abwehrend: »Wenn d’ Nas’ in der Mitt’ vom G’sicht ist, isses scho recht!« Aber sie freute sich doch darüber, dass ihre Töchter so hübsch waren.

Im Dorf hieß es: »Bua hat er keinen zusammen’bracht, der Gregor, aber ein Mädla ist schöner als das andere!«

Gregor sagte Jahre später, bei der Hochzeit seiner Jüngsten, stolz: »Ich hätt’ noch mal sechs Mädla haben können! Die wären alle weggegangen wie die warmen Brötli, so schön sind die.«

Doch Agnes, die Drittgeborene, war von allen die Schönste.

Ich hab’s ned schlecht ’troffen mit dem Gregor und den Kindern, dachte Dora gelegentlich in späteren Jahren, wenn sie denn Zeit hatte, ihren Gedanken nachzuhängen.

Der Gregor war ein guter Mann, ein treu sorgender Vater, und die Kinder waren alle gesund und wohlgeraten. Dass kein Bub dabei war, das hatte sie nach all den Jahren verschmerzt. Wer weiß, wofür es gut ist, dachte sie manchmal insgeheim.

Die Hebamme mochte wohl recht gehabt haben, wenn sie nach jeder Geburt einer Tochter gemeint hatte: »Der Herrgott da oben wird schon wiss’, warum er das so eingerichtet hat.«

Dabei konnte die Dora damals noch nicht ahnen, welches Unheil der furchtbare Zweite Weltkrieg einige Jahre später über Deutschland bringen würde. Ihre Söhne wären da gerade im wehrfähigen Alter gewesen und vielleicht, so wie manch junger Bursche aus dem Ort, nicht mehr aus dem Krieg heimgekommen. Dieses Schicksal blieb der Dora und dem Gregor erspart. Hatte es der Herrgott doch richtig gemacht.

Agnes erzählt

Der Hof meiner Eltern, Dora und Gregor, stand abseits von Homburg, weit oberhalb des alten Ortskerns, inmitten von grünen Weiden, Feldern und Obstwiesen. Nur ein schmaler, ausgefahrener Wiesenweg führte hinauf zu unserem Anwesen.

Gleich hinter dem Hügel liegt die Grenze zu Baden-Württemberg. Damals war das sozusagen »Feindesland«, der nächstgelegene Ort heißt Dertingen, weshalb mein Vater, der Gregor Dornbusch, spöttisch »der Dertinger Gregor« genannt wurde. Dabei sind wir echte, stolze Unterfranken und katholisch, nicht evangelisch wie die meisten Dertinger.

Die Religionszugehörigkeit spielte damals, im Gegensatz zu heute, eine große Rolle. Es kam vor, dass ein Hoferbe enterbt wurde, wenn er sich in ein Mädla mit anderer Religionszugehörigkeit, eine »Irrgläubige«, verliebt hatte und nicht von ihr lassen wollte.

Der Blick von unserem Anwesen hinunter auf das Dorf mit der Kirche und dem Schloss, weiter zum Main und zu den Weinbergen des Kallmuth war unvergleichlich schön. Doch wir hatten selten Zeit, diese Aussicht zu genießen, denn die Tage waren ausgefüllt mit Arbeit.

Im Stall neben dem Wohnhaus standen sechs Kühe, im Koben grunzten zwei Schweine, einige Ziegen liefen herum, und an die dreißig Hühner mit ihrem stolzen Hahn liefen um das Haus. Meine Mutter, die Dora, hatte alle Hände voll zu tun, das krähende und gackernde Federvieh von ihrem umzäunten Gemüsegärtla wegzuhalten. Der besondere Stolz meines Vaters war sein edles schwarzes Reitpferd der »Rapp«, den er aus dem Krieg gerettet hatte. Die Arbeit am Hof ging nie aus. Wir Kinder mussten von klein an mithelfen, doch das war zu jener Zeit allgemein üblich. So passten wir auf die jüngeren Geschwister auf, halfen bei der Obsternte, auf den Feldern beim Kartoffelklauben oder beim Rübenhacken und fütterten die Hühner. Unsere Unterstützung war unentbehrlich. Ganz zu schweigen von der Hausarbeit, die aus Putzen, Kochen, Brotbacken, mühevollem Waschen und Flicken oder dem Jäten im Gemüsegarten bestand. Eine achtköpfige Familie wie die unsere wollte versorgt sein.

Gelegentlich, vor allem wenn meine Mutter wieder einmal im Kindbett lag oder eine besondere Arbeit zu verrichten war, half ein Tagelöhner oder der eine oder andere Nachbar oder Freund dem Vater bei der Arbeit aus. Nachbarschaftshilfe war selbstverständlich, schließlich brauchte man selbst auch gelegentlich Beistand. Dann war es gut, wenn man einige Stunden »Freundschaftsdienst« auf dem Konto hatte.

Meine Mutter arbeitete vor der Geburt ihrer Kinder stets bis zur Niederkunft, legte sich erst bei den ersten Wehen nieder und war nach den Entbindungen meist schnell wieder auf den Beinen. Sie konnte es sich nicht leisten, lange auszufallen. Bei der Arbeit, und sie war von früh bis spät beschäftigt, wuselten meine kleineren Geschwister, die Amalie, die Therese und die Thekla um sie herum. Oft scheuchte sie die Kleinen weg und schimpfte, weil wir Größeren nicht besser auf die Schwestern aufpassten. So habe ich meine Mutter in Erinnerung: immer beschäftigt, abgearbeitet und müde.

Der besondere Stolz meiner Familie war der Weinberg, wo wir eine Parzelle besaßen. Zu der Zeit hatte in Homburg fast jeder »Bauer« einen oder mehrere Weingärten, und sie wären sich zweitrangig vorgekommen, wenn sie keinen »Wengert« oder zumindest eine kleine Parzelle, ein »Wengertle«, ihr Eigen genannt hätten. Die wenigstens von ihnen waren jedoch Winzer und kelterten Wein selbst, sondern sie lieferten die Trauben an die Genossenschaft oder an Winzer im Ort ab. Selbst teuren Wein zu trinken, leisteten sich die wenigstens, man trank überwiegend selbst gemachten Most, den man aus den eigenen Äpfeln herstellte.

Die »besseren« Weinbauern waren die »Gsöllsbäuere«: solche, die sich bei der Arbeit am Weinberg ein Pferdegespann leisten konnten, denn sie besaßen meist größere Anbauflächen. Doch das waren die wenigsten in Homburg, genau genommen waren es nur drei zu jener Zeit.

Danach gab es die »Kühbäuere«, welche ihre Kühe zum Einspannen nehmen mussten. Zu diesen gehörte auch mein Vater.

Die sogenannten »Kühbäuere«, nutzen ihre Kühe zum Einspannen. Zu diesen Bauern gehörte auch mein Vater. Er besaß zwar ein Pferd, den Rapp, den er aus dem Ersten Weltkrieg behalten hatte, doch der war viel zu edel für die Arbeit im Weinberg, dazu brauchte es schwere Ackergäule.

Die Letzten waren die sogenannten »Arbeiterbäuerle«, die meist nur in schwerer Handarbeit ihre kleinen Parzellen bearbeiteten. Sie wurden etwas verächtlich »Gäßbäuerli« genannt, da sie sich keine Kuh, sondern nur Ziegen leisten konnten und ihre kleine Landwirtschaft meist nur nebenerwerbsmäßig, neben einer anderen Lohntätigkeit oder einem kleinen Gewerbe, ausübten. Da blieb dann der größte Teil der Arbeit an den Frauen und der oft zahlreichen Kinderschar hängen.

Vom Weinanbau allein konnte fast keiner der Homburger Weinbauern leben, aber man wäre sich zweitrangig vorgekommen, hätte man nicht wenigstens einen kleinen Weinberg besessen.

Der ganze Stolz meines Vaters war der besagte »Rapp«, ein edler, schwarzer Wallach, mit dem er täglich ausritt. Das ließ er sich nicht nehmen, auch wenn die Ortsbewohner darüber vielleicht die Nase rümpften. Doch das war wohl eher aus Neid auf das schöne Tier, denn solch ein Pferd hatte keiner von ihnen.

Mein Vater hatte im Krieg bei den Ulanen gedient, einer Elitetruppe der Kavallerie der Bayerischen Armee. Dieses Regiment galt neben dem 1. Schwere-Reiter-Regiment und dem Leibregiment des Königs als eines der drei »vornehmen« Verbände der Bayerischen Armee und war während des Ersten Weltkrieges in Frankreich und an der Ostfront eingesetzt. Auch mein Vater war dort im Einsatz gewesen. Die Ulanen galten als die verwegensten und mutigsten Kämpfer, entsprechend stolz waren sie in ihrer schmucken Uniform. Ein Bild meines Vaters, das ihn auf seinem Pferd in der farbenprächtigen Montur der Ulanen zeigt, hängt heute noch in meinem Wohnzimmer.

Vielleicht war das der Grund dafür gewesen, dass sich meine Mutter, eine geborene Wolz, die aus einer angesehenen und alteingesessenen Familie Homburgs stammte, ausgerechnet in ihn verliebt hatte.

»Die Dora Wolz macht sich stolz!«, hatte es im Ort geheißen, als die schöne Dora ins heiratsfähige Alter gekommen war und etliche Anwärter aus Homburg und Umgebung hatte abblitzen lassen. Sie entschied sich für Gregor Dornbusch, meinen Vater.

Später hat sie manchmal gespöttelt, er hätte sich wohl »recht g’streckt«, um zu den Ulanen zu kommen, denn für dieses Eliteregiment war ein Mindestmaß von eins fünfundachtzig vorgeschrieben, auch sonst musste man von kräftiger und ansehnlicher Statur sein. Doch das Kriterium erfüllte mein Vater, er war ein wahrlich schöner Mann.

Meine Mutter war oft recht eifersüchtig, so erzählte man mir später. Kaum dass mein Vater allein aufs Feld durfte: »Einen schönen Mann soll ma ned zu viel allein lass’, da gäb’s so manche in Homburg, die ihm schöne Augen machen tät!«

Die Dornbuschs waren, ebenso wie die Wolz, eine alteingesessene Homburger Familie mit weit verzweigtem Stammbaum. Mein Vater hatte droben am Hügel für Dora und seine Familie einen Aussiedlerhof gebaut, in dem wir wohnten. Wir waren nicht vermögend, aber auch nicht arm, und stolz darauf, dass wir von den Erträgen, die Landwirtschaft und Weinberg abwarfen, leben konnten. Mein Vater musste sich nicht anderswo zusätzlich verdingen, wie manch andere Männer in Homburg. Wir haben nie Hunger leiden müssen, auch nicht in der schlechten Zeit nach dem Krieg.

Nachdem meine kleine Schwester Thekla geboren wurde, war Schluss mit dem Kindersegen bei uns. Ich war gerade acht Jahre. Meine Eltern wären noch jung genug gewesen, um weitere Kinder in die Welt zu setzen, aber noch mehr Töchter zu bekommen, wäre dann doch zu kostspielig geworden, meinte meine Mutter kategorisch. »Mädla ziehst groß, und dann gehen’s aus dem Haus. Eine Mitgift musst ihnen auch noch mitgeben«, meinte sie resolut.

Damit hatte sie recht, denn alle Töchter mussten mit einer Mitgift ausgestattet werden. Eine Hochzeit auszurichten, kostete Geld – und dabei wollte man sich keineswegs lumpen lassen.

Meine Mutter führte ein strenges Regiment im Haus. Schläge, eine Ohrfeige oder einen »Schnelzer«, was man woanders eine »Kopfnuss« nennt, gab es des Öfteren, wenn wir nicht so »spurten«, wie sie es sich vorstellte. Doch solche Erziehungsmethoden waren völlig normal zu jener Zeit, niemand hätte sich darüber aufgeregt. Man hätte eher unverständig den Kopf geschüttelt, wenn Eltern ihre Kinder nicht auch körperlich bestraft hätten.

Ich hing mehr am Vater, der ausgeglichener als die Mutter war und nicht so viel schimpfte. Doch er hatte es auch leichter, denn von Männern verlangte man seinerzeit nicht, sich großartig an der Kindererziehung zu beteiligen, das war Frauensache.

Die Arbeitsteilung war seinerzeit streng geregelt, und die drei »K«, für »Kirche, Küche und Kinder« waren für Frauen selbstverständlich. Nur die Bäuerinnen mussten auch noch bei der Feldarbeit helfen.

»Die Agnes ist dem Vater sein Bua«, meinte die Mutter, wenn sie wieder einmal sah, wie ich dem Vater hinterherrannte. Doch auch der Vater mochte mich besonders gern und nahm mich häufig in Schutz, wenn die Mutter mich mal wieder zu streng maßregelte.

Schulzeit

Wir Schwestern verstanden uns gut, selbst wenn es gelegentlich Eifersüchteleien gab, wenn sich die eine oder die andere benachteiligt fühlte. Ich weiß noch, dass meine große Schwester Luitgard auf uns Jüngere aufpassen musste, dabei war sie selbst noch ein Kind. Immerhin ging sie bereits zur Schule, worum ich sie sehr beneidete.

Wenn Luitgard nach der Arbeit in Haus und Garten, die nach der Schule fällig war, endlich abends über den Hausaufgaben brütete, setzte ich mich neben sie und versuchte, auf jedes nur greifbare Stückchen Papier Zahlen und Buchstaben zu kritzeln, um ihr nachzueifern.

»Dass du ja nicht meine Stifte nimmst! Tafel und Griffel lässt auch liegen«, schimpfte Luitgard, denn die Stifte für die Schule waren teuer. Luitgard bewahrte sie in einem hölzernen Griffelkasten auf, mit bunten Blumen bemalt. Das schöne Stück faszinierte mich, aber ich durfte es nicht einmal anfassen. Wie sehr ich mir wünschte, doch auch in die Schule gehen zu dürfen!

Endlich war die Zeit gekommen, da ich eingeschult wurde. Ich war ungemein stolz, als ich zum ersten Mal mit dem Ranzen auf dem Rücken hinunter in die Schule ging, die zu der Zeit im alten, recht renovierungsbedürftigen Gebsattel-Schloss mehr schlecht als recht untergebracht war.

Im Erdgeschoss gab es ein Zimmer für den ersten und zweiten Jahrgang, wobei Mädchen und Buben streng voneinander getrennt in den alten Schulbänken saßen. Daneben befand sich der Raum für die dritte und vierte Klasse, die ebenfalls gemischt war, im ersten Stock wurden Kinder bis zum siebten Jahrgang zusammen unterrichtet.

Die Einführung eines achten Volksschuljahres war in Homburg wegen Raummangels zurückgestellt worden. Es gab zu wenig Platz für ein weiteres Schulzimmer, da auch der Lehrer im Schloss wohnte. So ging ich nur sieben Jahre in die Schule.

Bücher und Hefte mussten die Eltern selbst bezahlen – für viele Familien, die meist mehrere Kinder hatten, eine enorme Ausgabe. Deshalb mussten wir sehr gut auf unsere Fibeln aufpassen und auch die Stifte nicht zu oft anspitzen, damit man alles an die jüngeren Geschwister »vererben« konnte. Wie es die wirklich armen Familien machten, von denen es viele gab, weiß ich nicht. Vielleicht konnten sie Bücher in der Schule ausleihen?

Unser gestrenger Oberlehrer hieß ebenfalls Wolz, war aber nicht mit uns verwandt. Ihm zur Seite stand das Fräulein Stöcklein als zweite Lehrkraft; zudem gab es an der Homburger Schule bereits seit 1922 eine dritte Lehrerstelle, jedoch nur eine Aushilfstätigkeit. Diese besetzte auch ein »Fräulein«, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere.

Lehrer waren seinerzeit vom Staat ins Beamtenverhältnis übernommen worden. Die Regierung hatte verfügt, dass die Schule »[…] die ganze, ungeteilte Arbeitskraft des Lehrers erfordere und er somit von der Last der Nebenbeschäftigungen befreit werden sollte, den Organistendienst in der Kirche ausgenommen. […]«

»Die Jacke des Beamten ist eng, aber warm«, sagte man, und das stimmte. Die Lehrer hatten zwar ein geregeltes Einkommen und waren im Ort angesehene Leute, doch das Gehalt fiel gering aus; doch immerhin konnten sie davon leben.

Früher mussten Lehrer ihr schmales Entgelt durch allerhand andere Arbeiten aufbessern, besaßen meist einen Gemüsegarten, vielleicht sogar zwei Ziegen und waren auf milde Gaben der Bevölkerung in Form von Naturalien angewiesen. Da bekam so manches Kind eine bessere Note, wenn der Vater dem Lehrer für den Sonntag einen Gockel oder zu Weihnachten gar eine Gans spendierte. Auch zu meiner Schulzeit freuten sich die Lehrer, wenn sie von Eltern gelegentlich etwas Essbares zugesteckt bekamen, was sich dann vielleicht in besseren Noten für die Kinder niederschlug. Da sahen sich wieder einmal die Armen benachteiligt, die das Bisschen, das sie hatten, dringend selbst brauchten, um ihre meist zahlreiche Kinderschar durchzubringen.

Meine Mutter musste sich manch hämische Bemerkung gefallen lassen, weil ich jeden Tag nach dem Melken dem Fräulein Stöcklein eine Kanne Milch brachte. »Lasst mer mei Ruh, ich hab einen Haufen Kinner in der Schul’, mit den Lehrern muss ich mich gut halten!«, schimpfte sie zu ihrer Verteidigung.

Andere Kinder waren oft neidisch, dabei hatte ich es nicht nötig, dank milder Gaben vom Fräulein Stöcklein bevorzugt zu werden, ich war eine brave und gute Schülerin. Lesen, Schön- und Rechtschreiben, Kopf- und Tafelrechnen, Fleiß und sittliches Betragen standen damals auf dem Lehrplan. Einen großen Raum nahm der Religionsunterricht ein. So musste unter anderem der Katechismus auswendig gelernt werden. Mir machte das Freude, aber viele Kinder brachten die langen Texte einfach nicht in ihren Kopf hinein. Da gab es schnell einen »Schnelzer«, wenn man beim Aufsagen zu stottern anfing.

Ich ging gern zur Schule, und das nicht nur, weil ich damit so mancher Arbeit auf dem Hof und im Haus entkommen konnte. Besonders gut war ich im Rechnen, was etwas Besonderes war, galten doch Mädchen seinerzeit als zu dumm für Mathematik.

»Die Agnes ist halt doch dem Vater sein Bua!«, hörte ich dann wieder, wenn ich eine gute Note im Rechnen heimbrachte.

Das Schuljahr begann am ersten Mai, und die Ferientermine richteten sich nach der örtlichen Getreide-, Kartoffel- und Obsternte sowie nach der Weinlese. In den Sommermonaten begann die Schule bereits um sieben in der Früh, in den Wintermonaten eine Stunde später.

Die Lehrer, allen voran Oberlehrer Wolz, waren streng zu uns Kindern, und Prügelstrafen wegen ungebührlichen Verhaltens oder fehlender Hausaufgaben standen auf der Tagesordnung. Dabei war so manches Kind nicht schuld daran, wenn es, ohne die Aufgaben gemacht zu haben, in die Schule kam. Gerade die Kinder der ärmeren Bauern oder der Tagelöhner mussten wie Erwachsene arbeiten, oft bis spät in die Nacht und auch noch vor der Schule. Wann wäre da noch Zeit für die Erledigung von Hausaufgaben gewesen?

Doch das interessierte den Lehrer wenig: Wer an der Reihe war, musste vortreten, sich über eine Bank legen, bevor der Hosenboden stramm gezogen wurde und der Stock mit Schwung aufs Hinterteil niedersauste. Dabei mussten wir anderen Kinder die Schläge mitzählen, meist waren es sechs an der Zahl, und die meisten Mitschüler johlten vor Vergnügen. Mir taten die versohlten Buben leid, weil ich wusste, wie schwer sie es daheim hatten.

Bei uns Mädchen war diese Art der Strafe nicht erlaubt. Wir bekamen allenfalls »Tatzen«: Wir mussten vortreten, der Lehrer hielt die ausgestreckte Hand fest, und dann zischte das Tatzenstöckchen herab, bis die Finger rot wurden und anschwollen. Eine beliebte Strafe bestand darin, dass der Lehrer die Zöpfe von uns Mädchen um seinen Stock wickelte und dann daran zog, dass wir glaubten, er würde uns die Haare vom Kopf reißen – so weh hat das getan.

Ich blieb zum Glück von solchen Strafen verschont, doch einmal traf es auch mich.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?

Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Im Rosenheimer Verlagshaus bereits erschienen

Wenn’s alle machen, mach ich’s anders

eISBN 978-3-475-54565-8 (epub)

»Haben Sie einen Job für mich?« Mit dieser Frage bekam Johann Schmidt nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern eine ganze Buchhandlung. Und das als gelernter Schreiner! Herzblut und Ideen brachten ihm Erfolg und schließlich den Titel »Buchhändler des Jahres«. Als langjähriger Leiter des Buchhauses Campe in Nürnberg verfolgte er den Grundsatz, sich von der Masse abzuheben. Mit Gewandtheit und Witz war er anders, hinterfragte stets Bewährtes und lebte seine Liebe zu Büchern.

In diesem Buch erzählt er, wie er seine schweißtreibenden Anfänge und weitere aufregende Stationen meisterte. Von Reisen in ferne Länder und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Und lässt uns hinter die Kulissen einer Buchhandlung schauen.

Die Blumenflüsterin Maria

eISBN 978-3-475-54423-1 (epub)

Viktoria Schwenger gießt das bewegte Leben der weithin bekannten Marktfrau Maria Lieber in ein packendes Buch. Trotz zahlreicher Schicksalsschläge lässt sie sich niemals unterkriegen und verfolgt ein großes Ziel: Sie eröffnet einen Blumenstand auf dem berühmten Nürnberger Hauptmarkt. Sie liebt ihre Arbeit, und schon bald kennt man sie als richtiges Original. Viel hat Maria gesehen und erlebt. Von Geschichten aus der Nürnberger Schickeria über anrührende Erlebnisse ihrer Stammkunden bis hin zur beinharten Konkurrenz unter den Standbesitzern. Turbulent, amüsant, tieftraurig und dann wieder zum Lachen komisch – all dies sind die kleinen wie großen Ereignisse, die ihren Weg begleiten.

Meine besten Geschichten als Landhebamme

eISBN 978-3-475-54377-7 (epub)

Rosalie Linner war fast 40 Jahre als Hebamme in ländlichen Gebieten tätig und hat dabei 4000 Kindern auf die Welt geholfen. Eine solche Frau hat viel zu erzählen. Für die werdenden Mütter war sie nicht nur Geburtshelferin, sondern auch Seelentrösterin und oft genug Doktor-Ersatz. So musste sie nicht nur manch dramatische Geburt zu einem guten Ende bringen. Sie erhielt auch einen tiefen Einblick in die Sorgen und Freuden, Träume und Ängste ihrer Schützlinge. Sie wusste, ob ein Kind sehnsüchtig erwartet oder unerwünscht war, sie erfuhr von Eheproblemen, Reibereien innerhalb der Verwandtschaft und enttäuschter Liebe.

Tagebuch einer Landhebamme

eISBN 978-3-475-54357-9 (epub)

Diese Aufzeichnungen von Rosalie Linner über die Jahre 1943 bis 1980 spiegeln das weite Spektrum der Arbeit einer Landhebamme wider: Von freudig erwarteten, aber auch von unerwünschten Kindern ist die Rede, von der Freude und den Nöten in den Familien. Als in seiner Art einmaliges Zeit- und Alltagsdokument sowie als historisches Zeugnis eines ganzen Berufsstandes sind Frau Linners Aufzeichnungen gar nicht hoch genug einzuschätzen.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com