16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Autorin erzählt das Leben einer einfachen Frau, die sehr jung ihr erstes Kind bekommt und es in eine Pflegefamilie geben muss. Viele schwere Jahre später gründet sie eine eigene Familie. Zwar nimmt sie den Sohn zu sich, doch wird er bei der leiblichen Mutter nie heimisch und bleibt ein Sorgenkind. Von der Gemeinde wird sie schließlich gebeten, ein Kind in ihre Obhut zu nehmen, zunächst eines, doch viele weitere sollten folgen. Immer wieder nimmt sie sich dieser Kinder an und muss sie am Ende doch loslassen. Eine bewegende Geschichte voller Schmerz und Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Diese Erzählung beruht auf wahren Begebenheiten. Die Personennamen, die Einzelheiten des Geschehens und die Orte der Handlung sind jedoch fiktiv.

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2013

© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

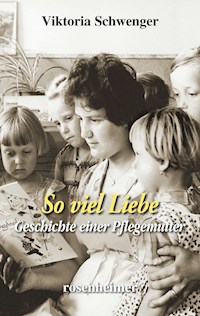

Titelfoto: © Bundesarchiv, Bild 183-83688-0001 Fotograf: Helmut Schaar Satz: SF-Design GmbH, Stefan Felder, Rosenheim

eISBN 978-3-475-54596-2 (epub)

Worum geht es im Buch?

Viktoria Schwenger So viel Liebe Geschichte einer Pflegemutter

Die Autorin erzählt das Leben einer einfachen Frau, die sehr jung ihr erstes Kind bekommt und es in eine Pflegefamilie geben muss. Viele schwere Jahre später gründet sie eine eigene Familie. Zwar nimmt sie den Sohn zu sich, doch wird er bei der leiblichen Mutter nie heimisch und bleibt ein Sorgenkind. Von der Gemeinde wird sie schließlich gebeten, ein Kind in ihre Obhut zu nehmen, zunächst eines, doch viele weitere sollten folgen. Immer wieder nimmt sie sich dieser Kinder an und muss sie am Ende doch loslassen. Eine bewegende Geschichte voller Schmerz und Liebe.

Inhalt

Johanna Schüssler

Täglich Milchsuppe

Zum ersten Mal »im Dienst«

Der Bankert

Wege des Schicksals

Der Schuster-Sepp

Traurige Erinnerungen

Johanna im Glück

Franzl und Lena

Abschied

Glück und Elend einer Kostmutter

Eine Welt stürzt ein

Das Ende des Schreckens

Es geht aufwärts

Die neue Zeit

Michael

Warum?

Endstation!

Vorwort

Es ist mir eine besondere Freude, die Geburt dieses Zeitdokuments miterleben zu dürfen.

Viktoria Schwenger ist es meisterhaft gelungen, die Lebensgeschichte der Johanna Schüssler hautnah und spannend zu beschreiben. Sie hat damit beigetragen, das Leben der kleinen Leute in der Zeit der beiden Weltkriege vor der Vergessenheit zu bewahren. Die schöne Sprache, die die Welt dieser einfachen Menschen vor unserem geistigen Auge wiedererstehen lässt, macht diese Erzählung zu etwas ganz Besonderem.

Ein empfehlenswertes Buch, das auch über die Grenzen unserer Heimat hinaus Anklang finden wird.

Rosalie Linner

Johanna Schüssler

Es war vor mehreren Jahren, als ich Johanna Schüssler kennen gelernt habe. Vorgestellt wurde sie mir von meiner betagten Tante Liesel, die ich an jenem Tag besuchte. Meine Tante war in einem Altenheim am Rande des oberbayerischen Glonn untergebracht, dem Geburtsort der berühmten Heimatschriftstellerin Lena Christ.

Das Marienheim ist ein großer Gebäudekomplex inmitten der lieblichen Landschaft des Glonntales. Das Haus macht einen guten Eindruck, ist modern, hell und sauber, und die Schwestern sowie die Pflegerinnen, viele davon aus dem östlichen Teil Europas, sind hilfsbereit und freundlich, wenn auch knapp an Zeit. In der weitläufigen Anlage, die das Heim umgibt, können die Heimbewohner spazieren gehen, soweit sie noch dazu fähig sind. Anderenfalls werden sie von den Pflegerinnen oder Zivildienstleistenden im Rollstuhl gefahren.

Das Heim war zu jener Zeit im Umbau, und so lernte ich bei meinen Besuchen auf immer neuen Wegen das Haus kennen. Stets gleichförmig zogen sich die langen, sterilen Gänge mit den vielen Türen durch das Gebäude.

Jeweils zwei Namensschilder waren vor jeder Zimmertür angebracht, stellvertretend für ein unbekanntes Schicksal.

Tante Liesel war nach einem plötzlichen Krankenhausaufenthalt gleich von dort in das Pflegeheim gebracht worden. Ihre kleine Wohnung hat sie nie mehr gesehen. Von ihren vielen Büchern und den Erinnerungsstücken an ihr Leben blieb der Tante nichts. Zwei Zimmer hatte sie im Haus der Familie bewohnt, bei der sie gelebt hatte. Jene waren bereits geräumt, als sie ins Heim eingeliefert wurde. Nur die wichtigsten Kleidungsstücke und Utensilien brachte man ihr von da nach dort hin.

Sie war für ihr hohes Alter – zweiundneunzig Jahre – noch recht rüstig. Zwar musste sie am Stock gehen, und zu ihrem großen Leidwesen ließen die Augen nach, aber geistig war sie rege wie eh und je. Dass sie nicht mehr lesen konnte, betrübte sie sehr, denn Bücher waren die Leidenschaft ihres Lebens, und auch in mir hat sie früh die Liebe zur Literatur geweckt.

Viele der Heiminsassen bekommen selten oder gar keinen Besuch, kaum vorstellbar für jemanden wie mich, der mitten im Leben steht. Wo sind all die Menschen, mit denen sie einmal gelebt, für die sie gesorgt und mit denen sie Freude und Leid geteilt haben? Ist man im Alter so schnell vergessen?

Die Freude, wenn ich zu Besuch kam, war riesengroß, und voller Stolz führte mich die alte Dame auf »ihrer« Station herum.

Jemand von »draußen« ist eine willkommene Abwechslung im ewigen Gleichklang des Heimlebens, und die besuchte Person wird von den anderen Heimbewohnern recht beneidet, ja manchmal fast angefeindet.

Von Neugier, Missgunst, Stolz, Neid und Schadenfreude bleibt man offenbar auch im Alter nicht verschont, vielleicht treten diese menschlichen Schwächen sogar verstärkt auf, wenn das Leben reduziert ist auf Schlafen, Essen, Warten auf die Schwestern, und das auf einem Lebensraum von nur wenigen Quadratmetern.

Bei einem dieser Besuche machte mich die Tante mit Johanna Schüssler bekannt, mit der sie sich angefreundet hatte.

Johanna Schüssler war zu der Zeit Mitte achtzig, eine untersetzte, kräftige Frau mit dunkelbraunem Haar, kaum ein graues war zu sehen trotz ihres hohen Alters.

Sie saß immer auf demselben Stuhl gleich neben der Tür, darauf wartend, dass eine Schwester oder eine hilfsbereite Heiminsassin sie führt, denn sie war fast blind und nach einem Schlaganfall linksseitig etwas behindert. Durch die dicke Brille, die ihre Augen grotesk vergrößerte, konnte sie nur noch schemenhaft Hell und Dunkel unterscheiden.

So saß sie da von früh bis abends, die Stunden nur unterbrochen vom Zimmerdienst und von den Mahlzeiten, zu denen sie in den Speiseraum und anschließend zur Toilette gebracht wurde. Wie bei vielen Blinden war ihr Gehör sehr ausgeprägt. Sie erkannte mich meist schon am Schritt oder beim ersten Wort und begrüßte mich lebhaft.

Bei diesen Besuchen erzählte mir Johanna Schüssler so nach und nach aus ihrem Leben, dem arbeitsreichen Dasein einer einfachen Frau vom Land.

Ihre Geschichten haben mich sehr berührt, vielleicht auch wegen der Art, wie sie diese erzählte: schlicht, ohne Pathos und Schönfärberei, mit einer Menge manchmal recht deftigen Humors. Sie erzählte von einer Zeit, die, obwohl noch nicht allzu lange her, für die meisten von uns schon Geschichte ist.

Lachen und Tränen lagen eng beisammen an diesen Nachmittagen, aber nie ging ich traurig von ihr, denn sie verstand es, auch jeder Tragik noch etwas Gutes oder Tröstliches abzugewinnen. Eine große Gelassenheit zeichnete sie im Alter aus.

Ich habe versucht, diese Erinnerungen einer einfachen Frau des vorigen Jahrhunderts niederzuschreiben, einer Frau, die trotz aller Schicksalsschläge ihr Gottvertrauen, ihren Humor und ihre Liebe zu den Menschen nicht verloren hat.

Ihre Lebensgeschichte hat nichts sonderlich Spektakuläres an sich. Johanna Schüssler erhielt keinen Orden oder sonstige andere Auszeichnungen für ihre Lebensleistung, dennoch ist ihr Schicksal bewegend und erzählenswert: ein Frauenleben, stellvertretend für viele andere seiner Zeit.

Täglich Milchsuppe

Am 12. Juli 1900 wurde die kleine Johanna in eine arme, doch geborgene Kindheit hineingeboren. Es war am Abend nach einem heißen Sommertag, als die hochschwangere Katharina ihren Mann rief, er solle die Hebamme holen, sie glaube, es sei so weit.

»Kann ich dich denn allein lassen mit dem Hansl?«, fragte er besorgt und schaute auf den kleinen, bald zweijährigen Buben, der im elterlichen Bett lag.

»Ja, ja, geh nur, so schnell wird das Kind net da sein, und es ist ja auch nicht das erste Mal«, beruhigte sie ihn und machte sich unter Wehenschmerzen in der Küche zu schaffen, damit heißes Wasser und saubere Tücher da wären, wenn die Hebamme kam.

Der Hans beeilte sich unterdessen, nach Bruckhausen zu kommen, das ungefähr sieben Kilometer entfernt lag. Er rannte den ganzen Weg hin und zurück, um so schnell wie möglich wieder daheim zu sein. Zwei Stunden später kam auch die Hebamme zu Fuß an. Dann am frühen Morgen, bei Sonnenaufgang, tat das Kind seinen ersten Schrei.

»A Dirndl ist’s«, vermeldete die Hebamme. Hans legte der erschöpften, aber glücklichen Mutter das kleine, schreiende Bündel in den Arm. »Es macht nichts, dass es nur ein Mädl ist, wir haben ja schon einen Buben«, meinte er tröstend. »Hauptsach, gsund ist’s!«

»Mit dem nächsten Kind solltet ihr euch ein bisserl mehr Zeit lassen«, mahnte die Hebamme den frisch gebackenen Vater, nachdem sie die Wöchnerin und das Kind versorgt hatte. »Ganz so leicht tut sie sich nicht mit dem Gebären. Das kostet viel Kraft.« Sie sah den Hans eindringlich an, der vor Verlegenheit einen roten Kopf bekam, schluckte und stumm nickte.

Das kleine Mädchen wurde auf den Namen Johanna getauft, nach dem Vater.

Ihre Eltern waren Kleinhäusler und Tagelöhner. Sie hatten ein kleines »Sachl« außerhalb von Elendshausen. Der Weiler im bayerischen Oberland bestand aus zwei großen Bauernhöfen und einer schlichten kleinen Kirche auf einem Hügel. Diese war vor Generationen von einer der Bauernfamilien aus Dankbarkeit für die »Errettung vor Kriegsgefahr« gebaut worden.

Damals, während des Dreißigjährigen Krieges, plünderten und verwüsteten die Schweden das Land. Die beiden Höfe hingegen wurden der Legende nach auf wundersame Weise gerettet, nachdem sich die bedrohten Familien der Jungfrau Maria von Tuntenhausen verlobt hatten, einem bekannten Wallfahrtsort, nicht allzu weit von Elendshausen entfernt.

Dichter Nebel hüllte plötzlich wie von Zauberhand die Ansiedlung ein, so wird erzählt, und die wilde Soldateska zog an den Häusern vorbei, ohne sie zu bemerken.

Das Mitterer-Häusl stand abseits am Waldrand, inmitten der Natur. Es war eine einfache Behausung, und der Hans musste sich fortwährend mit Reparatur- und Verschönerungsarbeiten beschäftigen. Er sollte einmal das kleine Anwesen von dem alten, verwitweten und kinderlosen Onkel erben. Der wohnte zur Zeit von Johannas Geburt in dem kleinen Zuhäusl, welches man an das Mitterer-Haus angebaut hatte.

Der alte Mann war gebrechlich und pflegebedürftig. Katharina hatte allerhand zu tun mit der Versorgung des oft recht unleidlichen Greises, dessen Unterhalt und Pflege bis zum Tod der Preis für das Häusl waren.

Immer, wenn ihm etwas nicht passte, drohte er damit, sein Testament zu ändern. Damit machte er der jungen Familie oft das Leben schwer. Als er kurz nach Johannas Geburt starb, hielt sich die Trauer in Grenzen.

Jetzt wohnte die Familie alleine in dem Haus. Unten, im gemauerten Teil, befand sich eine verräucherte Küche mit einem großen Herd, der mit Holz geheizt wurde. Mit einer Anrichte, dem Tellerbord, einer Eckbank und einem alten Tisch samt wackliger Stühle war sie praktisch, aber recht karg eingerichtet. Daneben lag die Stube, welche man damals nur selten, hauptsächlich an Feiertagen, benutzte und deren Kachelofen vom Gang aus zu beheizen war. Linkerhand befanden sich die Sommerkuchl, eine Art Vorratsraum und außerdem eine weitere winzige Kammer. Vom so genannten Fletz aus, dem Flur im Erdgeschoss, führte eine steile Holzstiege hinauf zu den vier kleinen Schlafkammern, die im Sommer brütend heiß und im Winter eiskalt waren.

Der Hans war groß gewachsen. Er konnte daher nur geduckt unter den Türstöcken durchgehen, und in den Räumen stieß er mit dem Kopf fast an die Decke.

Elektrisches Licht gab es damals noch lange nicht, wenn nötig wurde mit Kerzen oder Petroleumlampen geleuchtet. Aber man ging ohnehin mit den Hühnern zu Bett und stand beim Morgengrauen auf – man lebte noch ganz im Einklang mit der Natur.

Das Wasser wurde aus einem Brunnen vor dem Haus geschöpft, und die Notdurft verrichtete man auf dem Trockenabort draußen, im so genannten »Häusl«.

Neben der Küche und der Stube war der Stall. Zwei Schweine grunzten in ihrem Verschlag, außerdem gab es noch zwei Ziegen und einen stinkenden, bösartigen Geißbock. Doch der ganze Stolz der Mitterers im Stall war eine Kuh, die Bless.

Etliches Federvieh kratzte auf dem Misthaufen vor dem kleinen Stall herum, eine ganze Anzahl von Katzen strich um das Haus herum, vermehrte sich munter zweimal im Jahr. Wenn es wieder einmal zu viele wurden, packte der Hans die jungen Kätzchen gleich nach der Geburt und schleuderte sie gegen die Hauswand. Meist waren sie gleich tot, und wenn nicht, brach er ihnen mit der Hand das Genick. Da wurde nicht viel Umstand gemacht.

Den Tierbestand vervollständigte der Mischlingsköter Strupp. Der verteidigte sein Territorium durch höllisches Gekläff, wenn sich ein Fremder in die Nähe des Anwesens verirrte, was selten genug vorkam.

Hinter dem Haus hatte die Katharina einen Bauerngarten angelegt, umgeben von einem Lattenzaun, damit die Hühner die Pflänzchen nicht noch vor der Ernte wegfraßen. In diesem Gärtchen baute sie Gemüse an, etliche Kräuter sowie Heilpflanzen und auch ein paar Blumenstauden. Der Garten war ihre ganze Freude. Jede ihrer wenigen freien Minuten verbrachte sie dort zwischen den Beeten, hackend, pflanzend und erntend. Eine Idylle, möchte man meinen, aber idyllisch war das Leben damals keineswegs.

Der Hans verdingte sich als Taglöhner bei den umliegenden Bauern. An Arbeit herrschte kein Mangel, denn zu jener Zeit musste jegliche Verrichtung mit der Hand erledigt werden. Maschinen, welche die schwere Bauernarbeit erleichterten, kamen erst viel später auf, und so wurde jede Arbeitskraft gebraucht.

Auch Katharina musste besonders während der Erntezeit im Herbst bei den umliegenden Bauern mitarbeiten. Das war damals so üblich, gleich ob sie schwanger war oder noch einen Säugling an der Brust stillte. Ganz abgesehen davon, dass die Familie dringend den Lohn brauchte, denn »von Putzen und Kehren kann sich keiner ernähren«, war die übliche Meinung.

In den folgenden Jahren kamen in schöner Regelmäßigkeit weitere sieben Kinder zur Welt, die Vorhaltungen der Hebamme hatten wenig gefruchtet. Kaum hatte die Mutter eines abgestillt, war sie bald darauf wieder in der Hoffnung.

»Schickt der Herr ’s Häslein, dann schickt er auch ’s Gräslein.«

Diesen Spruch predigte der Pfarrer vor allem denjenigen Frauen, die bei der Beichte auf seine Frage hin gestehen mussten, dass das letzte Kind schon mehr als zwei Jahre alt war.

Dann bestand der begründete Verdacht, dass Empfängnisverhütung betrieben wurde, was die Kirche strengstens untersagte. »Dieses ist der direkte Weg in die Hölle!«, wetterte der Pfarrer von der Kanzel.

Nach der kleinen Johanna kamen noch Seppi, Kathi, das Annerl, Maria, Baptist, Martin und zum Schluss die kleine Barbara zur Welt.

Die Kinder- und auch die Müttersterblichkeit waren auf Grund der mangelnden Hygiene im Wochenbett, der fehlenden Schonung der Mütter und der oft ungenügenden ärztlichen Versorgung allgemein recht groß. Man konnte sich den Arzt schlichtweg nicht leisten.

Doch der Hans und seine Frau hatten Glück. Nur der kleine Martin starb im Säuglingsalter, und zweimal konnte die Katharina das Kind nicht austragen. Die abgegangene Leibesfrucht hat der Hans am Waldrand eingegraben, und die Katharina pflanzte einen Fichtenschössling darauf.

Es war ein arbeitsreiches und armes Leben, doch der Hans und die Katharina waren zufrieden damit. Bei Sonnenaufgang hieß es aufstehen, und man begann zuallererst mit den Arbeiten im Stall, in Haus und Hof. Nach der »Milchsuppe« machte sich Hans auf den Weg zu dem jeweiligen Bauern, bei dem er gerade in Diensten stand. Die Arbeit war schwer und der Lohn gering, kaum ausreichend zum Leben. Mit jedem Kind wurde die Not ein bisschen größer und die Arbeit mehr. Auch wenn man keinerlei Ansprüche stellte, so mussten doch alle ernährt und gekleidet werden.

Da war kein Geld für Vergnügungen, und der Hans leistete sich so gut wie nie einen Wirtshausbesuch, im Gegensatz zu anderen Männern, von denen nicht wenige ihren ganzen Lohn vertranken, während die Frauen daheim nicht wussten, wie sie ihre Bälger satt kriegen sollten.

Die Kinder wurden ganz selbstverständlich von klein auf zur Mithilfe herangezogen. Nach der Schule und dem langen Schulweg, den die Kinder sommers barfuß und im Winter in Holzschuhen nach Bruckhausen zurücklegten, wartete schon jede Menge Arbeit auf sie. Da war es selbstverständlich, dass die kleine Johanna früh mit anpacken musste, vor allem, wenn es um das Hüten der kleineren Geschwister ging. Selten sah man sie ohne eines der Kleinen auf dem Rücken oder an der Hand. Auch Hansl, den Ältesten, spannten die Eltern von früher Kindheit an ein. Sobald er groß genug war, besorgte ihm der Vater leichtere Hilfsarbeiten bei den Bauern. Gelegentlich, wenn er Glück hatte, gab die Bäuerin dem Buben aus Mitleid zusätzlich etwas zum Essen mit, Mehl oder Zucker und manchmal sogar eine Schmalznudel. Die lieferte er stolz daheim ab. Die jüngeren Geschwister stritten sich um das Gebäck.

Der Hansl war ein fleißiger, williger Bub. Johanna hing mit großer Liebe an ihrem Bruder. Sie folgte ihm, egal, wohin es ging, und der Hansl duldete es mit gutmütigem Stolz. Er schnitzte leidenschaftlich gerne und fertigte für die jüngeren Geschwister kleines Spielzeug, so zum Beispiel verschiedenste Pfeiferl. Ganz stolz war er auf sein Schnitzmesser und hütete es wie seinen Augapfel.

Wieder einmal hatte die Mutter ihrem Ältesten aufgetragen, hinter dem Haus Holz zu hacken. Einen großen Haufen Baumstämme hatte der Vater zusammen mit der Mutter vorgesägt, der zerkleinert werden musste, als Brennholz für den Herd. Johannas Aufgabe war es, die fertigen Holzscheite an der Rückseite des Hauses aufzuschlichten.

Eine gute Stunde hatten die beiden schon eifrig gearbeitet, als sie endlich eine Pause einlegten. Hansl setzte sich auf einen Holzstoß und holte sein Schnitzmesser heraus, um ein paar Holzrosen zum Anzünden des Feuers zu schnitzen. Ganz vertieft war er in seine Tätigkeit, als unerwartet der Vater früher heimkam als sonst.

Den Hans kannte man als einen verträglichen, ruhigen Mann. Welche Laus ihm jedoch an diesem Tag über die Leber gelaufen war, weiß der Teufel, es packte ihn heilloser Zorn, als er den Buben schnitzend dasitzen sah.

»Du Hundsbub, du elendiger! Hast du denn nix anderes zu tun als die ewige Schnitzerei?«, schimpfte er.

Die Kinder sahen erschrocken auf, da griff der Hans in seiner Wut schon nach einem riesigen Holzscheit und schleuderte es in Hansls Richtung. Es prallte so unglücklich an der Hauswand ab, dass es den Buben mit der scharfen Kante und voller Wucht in den Rücken traf. Der Hansl stürzte wie von der Axt gefällt zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Erschrocken über seine Tat, sprang der Vater zu dem Buben hin, der nun krampfhaft nach Luft rang, dann schlaff wurde und wie leblos dalag.

»Hansl, Hansl, sag doch was!« Er hob das Kind auf, trug es eilig ins Haus und legte es in der Stube auf das Kanapee. Da kam schon die Katharina herbeigelaufen, die von der kleinen Johanna aus dem Garten geholt worden war.

»Das wollt ich nicht, Katharina, glaub mir, das wollt ich nicht!«, beteuerte der verzweifelte Vater immer wieder der entsetzten Mutter.

Vorsichtig zogen sie den Buben aus. Vorerst war nur eine rote Abschürfung an Hansls Rücken zu sehen, aber der Bub stöhnte bei jeder Berührung auf.

»Ich glaub, wir müssen den Doktor holen!« Katharina sah den Hans ängstlich an.

»Ich weiß net.« Der Hans war unsicher, voller Zweifel und Schuldgefühle. »Warten wir erst«, meinte er dann, »vielleicht ist’s ja net so schlimm, und es geht ihm morgen wieder besser.«

So beschloss man zu warten, zum Unheil des verletzten Buben.

Hansl kam wieder zu Bewusstsein, aber er hatte starke Schmerzen bei jeder Bewegung und beim Atmen. Meist lag er still und blass da, die Augen geschlossen. Eine bange Woche ging das so. Katharina kümmerte sich Tag und Nacht unermüdlich um das verletzte Kind. Der Hans ließ sich nicht im Krankenzimmer blicken, er fürchtete sich vor dem Anblick des leidenden Buben.

»Hans, wir müssen den Doktor holen, der Hansl kommt sonst nimmer auf die Füß!« Die junge Mutter flehte ihren Mann an. Sie wusste selbst, der Doktor war teuer, aber es gab keinen anderen Ausweg. Endlich nickte der Hans Zustimmung und machte sich auf nach Bruckhausen.

Als der Arzt kam und den Hansl untersuchte, die Verletzung und den inzwischen blauschwarz gefärbten Rücken sah, war er entsetzt.

»Wie ist denn das passiert? Warum habt ihr mich denn nicht gleich geholt?«, polterte er los.

»Der Hansl ist vom Apfelbaum runtergefallen, wir haben gedacht, das wär nicht so schlimm«, log der Vater stockend.

Hansl blickte mit großen Augen von einem zum anderen, aber er schwieg.

»Der Bub muss sofort ins Krankenhaus. Wir wollen nicht hoffen, dass etwas zurückbleibt, aber versprechen kann ich nichts.« Ärgerlich schüttelte der Arzt den Kopf.

»Ich schick einen Pferdewagen her, und du, Mitterin, kommst mit. Das ist für den Buben am besten, denn der Transport wird sehr schmerzhaft sein für ihn.«

Er schaute den Hansl prüfend an. »Vom Apfelbaum bist gfallen?« Als Hansl kein Wort sagte, meinte er nur:

»Wer’s glaubt, wird selig!«

Er bedachte den Hans und die Katharina mit einem kritischen, misstrauischen Blick. »Man wird ein Aug auf euch haben müssen, wenn ihr mit euren Kindern gar so grob umgeht.«

Hans zuckte wie unter einem Schlag zusammen, und der Katharina stiegen heiße Tränen in die Augen wegen der offen ausgesprochenen Verdächtigung der Kindsmisshandlung. Sie, die ihre Kinder so liebte und sich von früh bis spät für sie aufopferte, musste sich diesem Verdacht aussetzen lassen. Es lag ihr auf der Zunge, heftig Gegenrede zu führen, aber sie schwieg. Was hatte man als Kleinhäusler schon für ein Recht?

Nach langen Wochen kam Hansl wieder nach Hause, aber es war nicht mehr der Hansl von früher. Aus dem freundlichen, hilfsbereiten Buben war ein verschlossenes, abweisendes Kind geworden. Nur Johanna und die Mutter fanden Zugang zu ihm. Mit seinem Vater sprach er kein Wort mehr, und das sollte für immer so bleiben. Die Ärzte im Krankenhaus hatten festgestellt, dass drei Brustwirbel gebrochen waren und Hansl von Glück sagen konnte, dass keine Querschnittslähmung eingetreten war. Das Ganze werde irgendwie verwachsen, wurde in Hoffnung gestellt, aber etwas Genaueres könne man nicht sagen.

Beim weiteren Wachstum des Buben bildete sich dann ein Buckel heraus, der sich im Laufe der Jahre verschlimmerte und den Hansl sehr entstellte. Nie klagte er über Schmerzen, aber man sah es ihm an, welche Qualen er litt, vor allem bei der schweren Arbeit, die es zu verrichten galt. Der Hans brachte es nicht über sich, mit seinem Sohn über die unglückliche Tat zu sprechen, und ging ihm aus dem Weg, wo er konnte. Der Sohn begann den Vater zu verachten.

Immer wieder versuchte die Mutter zu vermitteln. »Geh, Hansl, der Vater hat das nie gewollt. Glaub mir, er leidet genauso wie du deswegen, aber er kann halt net über seinen Schatten springen. Komm, mach du den ersten Schritt, damit alles wieder gut wird.«

Doch der Hansl sah sie nur verständnislos an, verzog geringschätzig die Mundwinkel und wandte sich wortlos ab.

Nach diesem Unglück war im Mitterer-Häusl nichts mehr so wie vorher.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com