Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

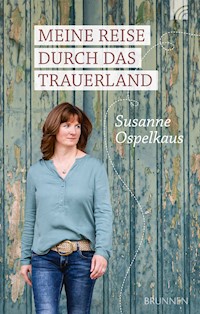

Nach ihrer erfolgreichen Autobiografie "Meine Reise durch das Trauerland" erscheint nun von Susanne Ospelkaus ihr erster Roman "Die Gewandnadel". Eine Gewandnadel erinnert Josefine an die Liebe ihres Lebens: Harun, der Berber, hatte sie ihr geschenkt. Damals diente sie als junge Rotkreuzschwester an der Afrikafront in Libyen. Heute lebt sie mit 94 Jahre in einem Pflegeheim, ist verwirrt, verängstigt und erinnert sich kaum noch an ihre Vergangenheit. Bis Yakob auftaucht, ein junger Pfleger mit libyschen Wurzeln. Als er in den unverständlichen Lauten, die Josefine von sich gibt, einen alten arabischen Dialekt entdeckt, den er selbst aus seiner Kindheit kennt, wird er neugierig. Susanne Ospelkaus erzählt in ihrem Roman eine anrührende Geschichte, die mit wunderbarer Leichtigkeit schwere Themen verbindet: Eine unerfüllte Liebe, die Arbeit der Rotkreuzschwestern in den Kriegslazaretten des Afrikafeldzuges, das Schicksal der Berber im Norden Afrikas. Eine alte Frau und ein junger Mann, denen sich unabhängig voneinander die Frage nach der eigenen Identität stellt. Beide auf der Suche nach ihren Wurzeln mit der Hoffnung, Frieden für ihre Vergangenheit zu finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Susanne Ospelkaus

Die Gewandnadel

Susanne Ospelkaus wurde 1976 in Frankfurt (Oder) geboren. Sie ist gelernte Ergotherapeutin in der Pädiatrie und arbeitet als Künstlerin mit Kindern und Jugendlichen. Sie organisiert Lesungen und Workshops, spricht in Schulen, auf Frauentreffen, in Hospizvereinen, Kirchen, Cafés und Bibliotheken. Als Autorin schreibt sie für Zeitschriften, Verlage und Radiosender. Dabei bringen sie die Begegnungen mit Menschen immer wieder zum Staunen darüber, wie faszinierend das Leben ist.

Die Idee zu dem vorliegenden Buch entstand aus Gesprächen mit pensionierten Krankenschwestern des Roten Kreuzes, des Dritten Ordens und der Diakonischen Schwesternschaft.

www.susanne-ospelkaus.com

© 2022 Brunnen Verlag GmbH, Gießen

Lektorat: Stefan Loß

Umschlaggestaltung: Jonathan Maul

Satz: DTP Brunnen

ISBN Buch: 978-3-7655-3664-9

ISBN E-Book: 978-3-7655-7661-4

www.brunnen-verlag.de

Wir halten Hoffnungin den Händen.

für Gerda

Inhalt

Prolog

Die Herbstlust

Berlin 1931

Die Oase in der Herbstlust

Berlin 1933

Die Herbstlust und ihre Musik

Berlin 1934

Die Herbstlust und der Badetag

Berlin 1936

Die Herbstlust und der Humor

München 1940

Die Herbstlust und viel Aufregung

Von München nach Nordafrika 1941

Die Herbstlust und ihre Regeln

In der Nähe von Tobruk 1942

Die Herbstlust und friedvolle Momente

Im Wüstenlager 1943

Sommerfest in der Herbstlust

Bei den Amazigh 1943

Die Herbstlust und ein Kinderlied

Nomadenleben 1945

Die Herbstlust und ihre Geheimnisse

Ein Fest in der Wüste 1949

Die Herbstlust und der Herbst

Auf der Küstenstraße nach Tobruk 1951

Die Herbstlust und der Winter

Militärstützpunkt Tobruk 1951

Die Herbstlust und das große Fest

Die Herbstlust im Jetzt

Epilog

Danksagung

Prolog

Wenn wir in der Nacht versinken und die Wüste ihren Sternenhimmel über uns spannt, dann berühren wir uns. Er liebt es, durch mein blondes Haar zu streichen. Ich mag mein dünnes glattes Haar nicht, doch er genießt es, damit zu spielen. Ich bin die einzige Frau in dieser Gemeinschaft, die solche Haare hat. Ich bin sogar der einzige Mensch hier, der so blass und hell ist wie ein gebleichtes Leinentuch. Hier ist alles farbig: die Kleidung der Menschen, die Früchte der Oasen und die Gewürze an den Feuerstellen.

Harun dreht meine Haarsträhnen um seine Finger. Es lässt sich nicht zwirbeln. Es gleitet ihm durch die Hände.

„Wie Sonnenstrahlen“, sagt er.

„Ich habe Schnittlauchhaare.“

„Was ist Schnittlauch?“

„Gras, das nach Zwiebeln schmeckt.“

Harun schüttelt den Kopf: „Du hast Haare, die nach Orangenblüten duften.“

Die Nacht ist kalt und mich fröstelt. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Es fühlt sich tagsüber an wie ein Sommertag im Havelland und nachts wie eine Schlittenfahrt vom Berliner Teufelsberg.

Harun drapiert mein Tuch um meine Schultern. Es rutscht immer wieder herunter. In all den Monaten habe ich nicht gelernt, die orientalischen Gewänder zu tragen, ohne dass sie von meinem Körper gleiten. Ich habe es mit Sicherheitsnadeln versucht, aber irgendwann war auch die letzte verbogen und unbrauchbar.

Er zupft noch immer an meinem Schultertuch.

„Was machst du?“, frage ich.

„Habe Geduld.“

Eine Hand hält die Stofffalten, die andere einen glänzenden Gegenstand. Er ähnelt einer Brosche, ist aber viel schmaler und länger. Er schimmert silbern.

„Jetzt bekommst du eine Sicherheitsnadel, die wirklich sicher ist.“

Harun strahlt. Er hat eine Gewandnadel an meinem Tuch befestigt. Ich streiche mit den Fingerkuppen darüber und spüre ihre Vertiefungen, dort, wo das Silber getrieben wurde. Es sind Kringel, Linien und Punkte, mehr als nur ein Muster. Es ist eine Schrift.

„Was bedeutet sie?“, frage ich. Er gibt mir eine Antwort in seiner Sprache. Ich zucke mit den Schultern. Ich verstehe nur einfache Sätze in Tedaga, aber das?

„Hoffnung, die nicht aufhört“, sagt Harun in meiner Sprache.

Ich streiche erneut über das längliche Schmuckstück. Es sitzt sicher an der linken Schulter über meinem Herzen, selbst in der Nacht funkelt es im Mondschein. Hoffnung über meinem Herzen. Hoffnung, die leuchtet. Ja, das brauche ich. Manchmal packt mich die Angst wie ein Wüstensturm. Dann kann ich mich nur hinkauern, den Kopf unter den Armen verstecken und warten, bis die Wucht nachlässt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns beiden bleibt.

Haruns Lippen berühren meine Stirn, als wolle er die traurigen Gedanken wegküssen. So wie man auf eine wunde Stelle pustet, um den Schmerz zu vertreiben. Ich darf nicht an morgen denken, solange wir uns heute haben.

Das Tuch wärmt mich, Harun wärmt mich. Ich fühle mich geborgen. Über uns spannt sich der Wüstenhimmel. Um uns spannt sich Geborgenheit und an meinem Gewand funkelt die Hoffnung.

Die Herbstlust

Das Haus liegt wie ein gestrandeter Dampfer im welligen Land. Sein Dach ragt hoch über die Eichen und Pappeln. Eine blau-weiße Fahne flattert im Wind und die kleine Glocke auf der Kapelle gibt das Signal: Abendgebet, Dienstbeginn.

Yasser schreitet über den Marmorboden der großen Empfangshalle und eilt die breite Treppe mit gusseisernen Geländern hoch. An den Wänden hängen Holzschnitte, Ölgemälde und Lithografien. Das Haus ist ein prächtiger Dampfer und in seiner weißen Dienstkleidung sieht Yasser aus wie ein Steward, nur dass er statt Cocktails und Häppchen Urinflaschen und Stützstrümpfe serviert.

„Ach, der Herr Yakob … guten Abend.“

„Guten Abend, so spät noch unterwegs?“

Die alte Dame beugt sich zu ihrer Mitbewohnerin.

„Sieht er nicht schmuck aus, der junge Herr Yakob? Er hat so schöne Haare, so dichtes Haar und Haut wie Karamellbonbons.“

Yasser lächelt, obwohl er sich ungern mit Bonbons vergleichen lässt. Er lächelt und nickt den Damen zu. Niemand nennt ihn Yasser. Zum einen, weil die Senioren es sich nicht merken konnten, und zum anderen gefiel ihm Yakob auch besser als sein Geburtsname. Yasser klingt fremd. Yakob klingt vertraut. Yakob mit Ypsilon – das ist ihm wichtig.

Die Seniorenresidenz Herbstlust ankert wie ein Kreuzfahrtdampfer in der Landschaft, doch im Inneren gleicht sie einem Militärschiff. Alle Passagiere sind pensionierte Rotkreuzschwestern. Die Herbstlust, ein ehemaliges Jagdschloss, ist nun ihr Ruhesitz. Noch immer bestimmen Hierarchien, Uniformen und Titel den Kurs des Dampfers. Einmal eine Rotkreuzschwester, immer eine Rotkreuzschwester. Die Bewohnerinnen werden nicht mit Frau Thaler oder Frau Strahnewitz angesprochen, sondern mit ihrem Schwesternnamen wie Therese, Josefine oder Milda. Wer Karriere gemacht hat, trägt den Dienstgrad Oberin oder Generaloberin. An Deck der Herbstlust herrschen Ordnung und Sauberkeit, Schnelligkeit und Pünktlichkeit. Die wichtigste Regel der ehemaligen Schwestern lautet: Es wird nicht gejammert!

„Euch jungen Leuten tut immer etwas weh“, sagen sie. „Als wir damals an der Ostfront standen …“

„Da war die Westfront geradezu ein Urlaub.“

Zäh wie gegerbtes Leder sind die Frauen, gezeichnet von Selbstaufgabe, Krieg und Wiederaufbau. Jetzt, wo sie sich einfach aufs Deck legen könnten, um die Nase in die Sonne zu halten und den Wind durchs Haar wehen zu lassen, können sie es nicht.

„Wer rastet, der rostet“, sagen sie.

„Müßiggang ist aller Laster Anfang“, reden sie.

Was ist Müßiggang? Yakob kennt dieses Wort nicht, aber wenn er es hört, bekommt er ein schlechtes Gewissen, und wenn er stöhnt, dass er sieben Dienste hintereinander hatte, wundern sie sich nur. Sie arbeiteten früher vierzehn Tage für je zwölf Stunden ohne Unterbrechung, hatten einen halben Tag frei und gingen dann wieder auf die Krankenstation. Sie hatten einen halben Tag Freizeit? Wie kann man sich innerhalb von ein paar Stunden erholen? In dieser Zeit wäscht Yakob seine Wäsche, putzt die Wohnung und erledigt seine Post – und das würde er nicht als Erholung bezeichnen.

Seit fünf Jahren arbeitet Yakob als Altenpfleger. Er wollte unbedingt zur Herbstlust. Hier, im Süden von München, ist er von so viel Schönheit umgeben. Das ehemalige Jagdschloss hat sich der Landschaft angepasst. Seine Grundmauern sind schroff wie Bergfelsen, die Ornamente der schmiedeeisernen Türen ähneln rankendem Efeu und das Spitzdach zieren Türme und Gauben, als würden Gebirgsziegen auf ihnen stehen.

Drei Etagen hat die Herbstlust. Im Unterdeck werden die Bettlägerigen und stark verwirrten Damen betreut. Die Türen sind verriegelt und nur mit einem Zahlencode kommen Besucher und Personal hinein. Auf dem Mitteldeck wohnen die hilfsbedürftigen Damen, die mehrmals täglich Unterstützung brauchen. Auf dem Oberdeck leben die rüstigen Seniorinnen. Sie bewältigen noch die Stufen bis hoch ins Dachgeschoss. Dort sind ein Salon und eine Bibliothek und alles erinnert an das ehemalige Schloss: Schnitzereien, Trophäen und Bilder mit Jagdszenen.

Manchmal geht Yakob in das Dachgeschoss, um die Weite zu spüren. Er schaut über Baumwipfel bis zu den Alpen und liest in den Wolkenformationen die Wetterlage ab. Wenn kein Unwetter droht, schnappt er sich sein Fahrrad und schraubt sich die Serpentinen hoch.

Heute war er auch unterwegs. Er ist nach Bad Tölz geradelt, hin und zurück sind es achtzig Kilometer. Jetzt fühlt er sich frisch und munter für seine Nachtschicht. Er steigt die Stufen hoch bis ins Mitteldeck. Es ist ruhig im Haus. Nur eine Bewohnerin tippelt über den Flur.

Yakob öffnet die Tür zum Stationszimmer und der Geruch von Desinfektionsmittel und Schweiß schlägt ihm entgegen. Erschöpfung lastet auf seinen Kolleginnen aus der Spätschicht. Sie lümmeln auf den Stühlen und reiben sich ihre schmerzenden Gelenke.

„Was gibt’s Neues?“, fragt Yakob.

„Nichts. Alles wie immer.“

Olga zählt auf: „Durchfall im Zimmer 1. Verstopfung im Zimmer 7. Schwester Josefine ist aggressiv und Schwester Therese geht im Nachthemd spazieren.“

„Ich habe sie gesehen. Sie läuft über den Flur.“

Olga grinst: „Ja, dann. Alles wie immer.“

Sie zupft an ihrem Oberteil. Es ist voller Schweiß, klebt an ihren Armen und spannt über ihrem Busen. Oberschwester Olga ist die Chefin auf der Station. Sie verteilt die Aufgaben und packt selbst kräftig zu. Ihr russischer Akzent schneidet die Luft in Blöcke und ihre Rs und Ls rollen durch die Herbstlust.

„Ich wünsche dirrrrr eine rrrrrruhige Nacht.“ Olga verlässt das Dienstzimmer und die Rs kullern hinterher. Er hört sie im Treppenhaus rufen: „Schwesterrr Therrrrese, für heute rrrrrreicht es. Bitte gehen Sie ins Bett. Yakob, kommst du?“

Es geht los! Neun Nachtstunden liegen vor ihm und je mehr er zu tun hat, umso schneller vergeht die Zeit. Schwester Therese Thaler kreuzt mehrmals seinen Weg. Sie geht auf und ab. Sie müsste ins Zimmer, aber Aufforderungen nützen nichts. Sie am Arm zu packen, ist zwecklos. Sie zu führen, ist vergebens. Berührungen lösen bei ihr Widerstand aus, sie wehrt sich und schreit, wird zittrig und weinerlich. Schwester Therese läuft wie ein Aufziehmännchen die Flure entlang. Ihre Demenz scheucht sie durch das Haus. Sie läuft und läuft. Welche Erinnerungen treiben sie an? Will sie weglaufen?

Yakob will sie nicht zwingen, ins Zimmer zu gehen, also lässt er sie laufen, während er im Gang die Hygienewagen herrichtet. Er sortiert Feuchttücher und Pflegespray, Einmalwaschlappen und Handschuhe, Windelhosen und Einlagen. Schwester Therese läuft den Gang auf und ab. Wenn sie an Yakob vorbeischlurft, sagt er: „Sehr gut, Therese. Sehr gut!“

Dann strahlt sie, aber wenn er sie mit Schwester anspricht, reagiert sie überhaupt nicht. Ihr Gesicht bleibt starr. Würde die Heimleiterin hören, dass er sie nur Therese nennt, dann gäbe es einen Vortrag über Respekt und Würde. Ist es denn respektlos, jemanden beim Vornamen zu nennen, wenn es Freude bereitet?

Schwester Thereses Schritte werden kürzer und langsamer. Kurz vor Yakob kommt sie zum Stehen.

„Sind sie fertig?“

Sie reagiert nicht.

„Therese, ich bringe dich nach Hause.“

Yakob geht zu ihrem Zimmer und öffnet die Tür.

„Bitteschön!“

Die alte Frau tippelt hinein und weiter bis zu ihrem Bett. Sie stützt sich auf die Matratze, doch Yakob sorgt sich, dass sie auf den Boden gleitet. So schief steht sie da. Schweigend kleidet er sie aus, legt ihre Brille auf das Nachtkästchen und streift ihr das Nachthemd über. Er hält ihr den Prothesenbecher entgegen, sie legt ihre Zähne hinein. Sie sprechen kein Wort.

Ein Leitsatz in der Pflegeschule hieß: Begleitet jeden Handgriff verbal! Yakob hatte es versucht, doch bei Schwester Therese funktionierte es nicht. Es regte sie auf. Seitdem hilft er ihr still. Statt eines Gute-Nacht-Grußes zieht er ihr die Decke hoch und stopft die Bettzipfel unter ihre Schultern. Nun liegt sie wie eine Schmetterlingslarve im Bett, schließt die Augen und ihre Gesichtszüge werden weich.

„Flieg mit deinen Träumen“, flüstert Yakob und löscht das Licht. Mehrmals absolviert er seine Runde durch das Haus, geht durch die Zimmer, dreht und lagert steife Gliedmaßen, öffnet Fenster und lässt die Nachtfrische in muffige Räume. Sie vertreibt den Geruch nach Ausscheidung, Schweiß und Alter.

Am frühen Morgen besucht er die Damen auf den anderen Etagen. Sie sind selbstständig, brauchen nur etwas Hilfe mit ihren Stützstrümpfen oder beim Verbandswechsel. Gegen 5:30 Uhr wird es in der Herbstlust geschäftig. Die ehemaligen Rotkreuzschwestern haben die Fähigkeit verloren, auszuschlafen. Sie sind auf den Beinen, machen Morgenspaziergänge, gehen in die Kapelle oder helfen einer schwächeren Mitschwester. Noch immer tragen viele von ihnen ihre Tracht: ein graues Kleid mit weißem Kragen und der Brosche des Roten Kreuzes. Das Haar, egal wie dünn, ist akkurat zusammengebunden und verschwindet unter einer weißen Haube. Als würden Tauben auf ihren Köpfen sitzen. Manche Schwestern bewegen sich so zügig über die Flure, dass die Pfleger nicht hinterherkommen.

„Sie haben nicht nur die Fähigkeit verlernt, auszuschlafen, sie können auch nicht langsam laufen“, murmelt Yakob, als ihn Schwester Edith überholt. Das Kleid raschelt und die Taube auf ihrem Haupt nickt ihm zu.

Die Kolleginnen für die Frühschicht sitzen im Dienstzimmer. Sie halten sich an heißen Kaffeetassen fest, starren mit glasigen Augen hinein und hören sich die Neuigkeiten der letzten Stunden an.

Yakob fasst zusammen: „Es ist alles in Ordnung auf Station. Nur Schwester Josefine Strahnewitz hatte eine unruhige Nacht. Sie ist erst gegen morgen eingeschlafen. Weckt sie bitte als Letzte.“

„Nee, wir fangen immer hinten am Gang an und arbeiten uns vor. Die Strahnewitz bekommt keine Extrawurst.“ Nick pustet in den schwarzen Kaffee.

„Lasst sie noch etwas schlafen, vielleicht ist sie dann friedlicher.“

„Wir schaffen so kaum die Arbeit. Wir können darauf keine Rücksicht nehmen.“ Olga hat gesprochen. Es grummelt in Yakob. Seine Kollegen haben recht. Der Zeitplan ist so eng und die Arbeit anstrengend, dass man nicht von der Routine abweichen kann. Es stört ihn und er will protestieren, allerdings hat er keine vernünftigen Argumente.

„Yakobchen, dann kümmere dich selbst um Schwester Josefine. Das ist allerdings Freizeit, verstehste?“

Klar, das versteht er. Das Überstundenkonto quillt bei allen über. Würde jeder seine Überstunden am Stück nehmen, wäre die Herbstlust wochenlang ohne Besatzung.

„Ich trinke erst noch meinen Tee und dann kümmere ich mich um Schwester Josefine“, schlägt er vor. Olga verdreht die Augen.

„Ich weiß, wie lange es dauert, bis du deinen Wüstentee getrunken hast. Gießen und schütten, zuckern und schlürfen.“

„Ich bringe dir einen vorbei, einen schönen heißen, starken Tee.“

Olga nickt. „Yakob?“

„Ja?“

„Das darf keine Gewohnheit werden. Nachher denken die in der Verwaltung, wir könnten noch mehr ackern aus Nächstenliebe.“

Olga ruft zum Dienstbeginn und die Pflegerinnen und Pfleger schwärmen aus, ausgerüstet mit Einlagen, Cremes und Moltonunterlagen.

In der Teeküche stellt Yakob einen Topf auf den Herd, füllt ihn mit Wasser und schaltet die Heizplatte an. Seine Teemischung steht im Schrank, niemand würde sich daran bedienen. Nicht, weil man so rücksichtsvoll ist, sondern weil seinen Kollegen dessen Zubereitung zu aufwendig ist. Ansonsten wird alles aufgefuttert, ob Joghurt, Nüsse, Schokoriegel oder Salamisticks, selbst wenn ein Name daraufsteht.

Das Wasser sprudelt und Yakob rührt den Tee ein. Er sieht zu, wie sich die dunkelgrünen Blättchen entfalten. Sein Vater hatte ihm gezeigt, wie man richtigen Amazigh-Tee kocht: grüner Tee, Zucker und Minze. Anschließend wird mit viel Gefühl und Schwung das Getränk von einem Gefäß in ein anderes gegossen, bis es schäumt. Wenn Yakobs Vater den Tee kochte, war es einer dieser seltenen Momente, in denen er von seiner Heimat sprach – dem Bergland in Libyen. Seine Eltern sind Berber oder wie sie sich selbst nennen: Amazigh.

Je mehr Yakob zuckert und gießt, umso schaumiger wird der Tee. Er schaut in die Bläschen und wartet, bis sie platzen. Er wäre gern ein Amazigh, würde gern in einer Oase unter dem weiten Wüstenhimmel leben. Er könnte sich um seine Sippe kümmern, statt in Oberbayern fremde alte Menschen zu pflegen. Die Sonne wirft helle Strahlen durch das Küchenfenster. Yakob blinzelt und schlürft seinen Tee.

„Ich dachte, du wolltest die Strahnewitz wecken?“ Olga schüttelt den Kopf. „Du und dein Tee, wo sind nur deine Gedanken? Bei Aladin?“

„Hier!“ Yakob drückt ihr eine Tasse in die Hand und verlässt die Küche. Olgas Pusten und Schlürfen begleitet ihn, bis er in den nächsten Gang abbiegt.

Er betritt das Zimmer von Schwester Josefine Strahnewitz. Noch immer haftet die Nacht an den dicken Vorhängen und Träume schweben über dem Bett. Die alte Frau liegt wie ein Kind zwischen Kissen und Decken. Sie hat die Knie angezogen, macht den Rücken rund und beugt ihren Nacken, bis das Kinn fast auf ihrem Brustbein ruht. Yakob staunt, wie beweglich sie ist. Alles wirkt so friedlich: ihr Atmen, ihre Augenlider, die weichen Falten um ihre Mundwinkel. Ihre Gestalt erinnert ihn eher an ein junges Mädchen als an eine alte Frau.

„Ach, Josefine“, seufzt Yakob. „Was löst nur diese Unruhe in dir aus?“

Yakob will sie noch nicht wecken, also geht er zuerst ins Badezimmer, putzt die Zahnprothese, legt frische Strümpfe über einen Stuhl, lässt das Wasser laufen, bis es warm wird, füllt das Waschbecken und gibt einen Spritzer Minzöl hinein. Aus irgendeinem Grund mag sie Minze. Ob der Geruch sie an etwas erinnert?

Er schiebt die Vorhänge ein Stück zur Seite. Die Morgensonne malt Kringel an die Wände. Er beugt sich über das Bett und berührt ihre Schulter.

„Josefine. Josefine? Ein neuer Tag wartet auf uns.“

Berlin 1931

„Josefine. Josefine?“

Ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Ich will noch nicht aufstehen.

„Beliebt das feine Fräulein aufzustehen?“

Die Ringe der dicken Gardinen klirren über den Vorhangstangen. Gerda reißt sie mit Schwung auf. Plötzlich ist der Raum hell. Die Morgensonne kitzelt meine Wimpern und schiebt sich durch die Augenlider. Sie vertreibt den letzten schönen Traum. Was hatte ich geträumt? Ich wühle mich durch meine Kissen und suche die Freiheit, die ich in meinen Träumen fand.

„Fräulein Josefine! Der Herr Vater wartet!“ Gerda streicht mir über den Rücken, ruckelt an meinen Schultern und zieht an meinem Arm. Es hilft nichts. Ich muss aufstehen. Vati und Frühstück, Schule und Benimmregeln, weiße Strümpfe und Trägerkleid warten auf mich. Ich bin die Kleidung leid. Mit ihr kann man nicht auf Bäume klettern, nicht im Staub hocken und Murmeln schießen, nicht einmal Fußball spielen. Ich hätte gerne Hosen wie die Mädchen vom Ende der Straße.

„Sei froh, dass du so schöne Kleider hast, sonst müsstest du Hosen tragen, wie ein Arbeitermädchen“, mahnt Gerda und reicht mir die gehäkelten Strümpfe aus weißem Garn. Sie rutschen. Sie rutschen den ganzen Tag, selbst wenn ich still sitze. Ich hasse diese Strümpfe. Schweigend ziehe ich sie an, weil ich weiß, dass ich dankbar sein sollte. Ich lebe in einem großen Haus in Charlottenburg, wir haben Dienstboten und Hausmädchen, Chauffeur und Gärtner. Unsere Nachbarn haben sogar Hauslehrer, aber Vati besteht darauf, dass ich in eine richtige Schule gehe. „Ein Kind muss unter Kinder“, sagt er. Wenn ich an meine Schulfreundinnen denke, werde ich munter.

„Gerda, wo ist der lange Gummi?“

„Was?“

„Der lange Gummi für das Hopsspiel?“

„Zieh dich endlich an!“

„Ja, ja … kannst du bitte nach meinem Gummi suchen?“

„Das feine Fräulein kann selbst nach ihrem Gummi suchen.“

Ich schlüpfe in Unterkleid und Bluse, Trägerrock und Schürze. Gerda zupft und schnürt, bindet Schleifen und richtet meinen Kragen.

„Kann das Fräulein mal stillstehen?“

Jetzt weiß ich, wo der Gummi ist. Ich will durch mein Zimmer zum Ranzen flitzen, aber Gerda hält mich fest, bis auch die letzte Schleife in meinem Haar sitzt.

„Guten Morgen Vati! Guten Morgen Mutter!“

Ich gebe meinen Eltern einen Kuss auf die Wange. Das stimmt nicht ganz, bei Mutter tue ich nur so, weil sie Puder auf ihrem Gesicht hat und das darf nicht verschmieren. Vati gebe ich einen fetten Kuss, dass es nur so schmatzt.

„Vati, darf ich heute zur Schule laufen?“

„Nein“, antwortet Mutter.

„Bitteeeee!“

„Nein, du bist zu spät. Fritze fährt dich.“

Ich schaue Vati an, aber er reagiert nicht. Er beißt in seine Schrippe mit Pflaumenmus und starrt in seine Zeitung. Wenn es ein guter Tag ist, erlaubt er mir mehr als Mutter. Heute scheint keiner dieser guten Tage zu sein. Er blättert hastig durch die Zeitung. Plötzlich ruft er: „Alles Doofköppe!“

„Aber Heinrich!“, mahnt Mutter.

„Ist doch wahr … jetzt geht alles den Bach runter.“

„Heinrich, doch nicht vor Fine. Willst du noch einen Kaffee?“

Mutter wird immer ganz hektisch, wenn Vati in der Zeitung liest oder Radio hört. Dann schickt sie mich weg, aber ich höre trotzdem, wie sie von schweren Zeiten sprechen. Mutter gibt Gerda und Fritze Mehl, Zucker oder Rüben mit. Dann sagt Gerda: „Der Herrgott möge sie segnen.“ Fritze nickt und murmelt: „Dankeschön gnädige Frau!“

Gerda nimmt auch meine Kleidung mit, aus der ich herausgewachsen bin. Was macht sie nur damit? Sie hat doch nur Söhne. Erst wollte ich sie fragen, aber dann habe ich mich nicht getraut. Ich habe Mutter gebeten, mir keine Blusen mehr mit Spitze zu kaufen, und auch mal in dunklen Farben. Die Oberteile lassen sich leichter zu Hemden schneidern.

„Beeil dir“, sagt Vati.

„Beeile dich“, verbessert Mutter.

„Ich muss mir nicht beeilen, aber die Fine.“

Mutter verdreht die Augen. Sie will, dass wir ordentlich sprechen. Doch dann rutscht ihr doch ein Spruch über die Lippen: „Schnell, flitze zum Fritze. Auf Wiedersehen, mein Hosenmatz.“

„Ach, Mutter, wenn ich doch nur Hosen tragen dürfte.“

Sie gibt mir einen Kuss auf die Stirn und klopft mir auf den Po wie bei einem Kleinkind. Dabei bin ich schon neun Jahre alt, aber es gefällt mir trotzdem. Die anderen Mütter in den feinen Häusern machen das nicht mit ihren Kindern, weil es nicht schicklich sei.

Ich renne über den Flur und durch die Empfangshalle mit den schönen Bildern an der Wand. Es sind Gemälde mit Landschaften und Tieren und ich stelle mir vor, es wären Fenster. Dann würde ich auf blaue Pferde schauen, bunte Häuser und einen orangefarbenen Himmel.

Fritze öffnet mir die Autotür. Ich stoppe: „Darf ich neben dir sitzen? Bitte!“

Fritze salutiert, aber nur zum Spaß, schließt die hintere Tür und öffnet die Beifahrerseite. Wenn ich einmal groß bin, möchte ich selbst Auto fahren und mich nicht fahren lassen. Auch wenn er mir alles schon tausendmal erklärt hat, wird Fritze nicht müde, mir noch einmal die Hebel, Schalter und Knöpfe zu zeigen. Es ist großartig! Manchmal darf ich auf die Hupe drücken. Sie klingt wie ein altes Schaf und dann müssen wir lachen.

Die Oase in der Herbstlust

„Mäh-mäh-määääh.“ Yakob eilt zum Fenster. Schnell schließen! Schwester Josefine reagiert mit Unwillen auf laute Geräusche, doch diesmal rekelt sie sich im Bett und kichert. Die Tiere blöken und grasen, wie eine Wolke ziehen sie an der Herbstlust vorbei.

Hat Yakob richtig gehört? Ja, sie kichert und lächelt. Er lässt das Fenster geöffnet und hilft der Schwester aus dem Bett. Ob sie in Plauderlaune ist? Yakob überlegt, ob er sie anspricht oder besser schweigt. Josefine wirkt so vergnügt und weit weg in ihren Gedanken, dass er sie in ihrer Welt lässt. Wo immer und in welcher Zeit sie auch ist, es scheint eine schöne Erinnerung zu sein. Schweigend hilft er ihr bei der Morgentoilette und führt sie anschließend in den Sonnensaal.

Hier speisen die hilfsbedürftigen Damen. In dem hohen Raum hallt und klappert es, Stimmen wehen durcheinander, Stühle rutschen über das Parkett und falsch eingestellte Hörgeräte fiepen. Er schiebt Schwester Josefine den Stuhl unter den Hintern und wünscht allen Damen einen schönen Tag. Manche sitzen bis zum Mittagessen im Speisesaal und sind für jede Abwechslung dankbar. Die Frauen lächeln Yakob an und winken ihm zu. Jetzt ist er wieder der Steward, der ein Kompliment macht über ein flottes Halstuch, die besondere Brosche oder die schönen Schuhe.

„Ach, das ist doch nichts Besonderes“, winken die Frauen ab, aber sie lächeln und Yakob weiß, dass es sie freut. Jeder freut sich über ein Kompliment – über ein ehrliches Kompliment. Manchmal halten sie ihn auf, packen seine Hand und staunen.

„Herr Yakob, Sie haben so eine glatte Haut.“

„Waren Sie im Urlaub? Sie sehen so braun gebrannt aus.“

Yakobs Haut sieht immer braun gebrannt aus, er sagt nichts. Auf viele Fragen erwarten die Bewohnerinnen auch keine Antwort. Sie möchten einfach etwas sagen und sich dann erinnern, vielleicht an die Zeit, als sie selbst jung waren und noch glatte Haut hatten, oder daran, wie sich die Haut in der Sommersonne verändert hatte.

„Mein Bruder hatte auch so eine schöne Haut wie Milchkaffee“, sinniert Schwester Milda.

Ja, da ist sie – die Erinnerung an einen lieben Menschen und das Gefühl und der Herzschmerz. Yakob holt Luft und ruft: „Ich wünsche einen angenehmen Vormittag. Wir sehen uns zur späten Stunde wieder.“ Er winkt und verlässt schwungvoll den Speisesaal.

„So ein netter, junger Mann“, flötet ihm Schwester Milda hinterher.

Yakob eilt den Gang entlang. Jetzt will er sich nicht mehr aufhalten lassen, denn seit zwei Stunden hat er dienstfrei. Die Sonne scheint hell und warm. Es ist ein wundervoller Maimorgen, zu schön, um in einem verdunkelten Raum zu schlafen. Er geht über den Hof in den Wohnblock für Angestellte. In seinem Zimmer schält er sich aus der Kleidung, duscht und schlüpft in seine Rennradmontur. Das Wertvollste in seinem Zimmer ist das Rennrad. Was könnte sonst wertvoll in seiner Dienstwohnung sein? Tisch, Bett, Sessel und Kochnische waren vorhanden. Vorhänge und Teppich gab ihm seine Mutter. Eine Stehlampe und zwei Stühle fand er im Sperrmüll. Das ist ihm alles nicht wichtig, dafür umso mehr sein Fahrrad. Er stellt es nicht in den Schuppen aus Sorge, es könne geklaut werden oder Kratzer am Lack bekommen. Wenn er nicht damit fährt, steht es zwischen Tisch und Sessel. Sein Vater hatte sich gewundert, doch Yakob vermied es, über den Preis des Fahrrades zu reden, das weder Schutzblech noch Gepäckträger hat. Seine Eltern würden sagen, dass man davon drei Monatsmieten zahlen könne oder einen gebrauchten Kleinwagen bekäme oder in der alten Heimat Urlaub machen könne.

Ach ja, die alte Heimat … seine Eltern reden nur selten von den Bergen im Süden Libyens wie von einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Er war nie da. Er weiß nicht, ob es stimmt, was sie erzählen. Seine Eltern und deren Sehnsucht nach vergangenen Tagen erinnern ihn an die Seniorinnen. Je häufiger sie eine Erinnerung hervorholen, umso glänzender und schillernder wird sie. Mit jedem Wort bringen sie die Vergangenheit auf Hochglanz. Seine Eltern emigrierten, als die Unruhen zwischen der libyschen Regierung und den Amazigh zunahmen. Keiner von Yakobs Freunden weiß, wer Amazigh sind. Wenn er nach seinen Wurzeln gefragt wird, weil er so südländisch aussieht, antwortet er: „Meine Eltern sind Berber aus dem Stamm der Tega.“ Die Antworten ähneln sich: „Oh, die verschleierten Männer.“

„Kannst du auf einem Kamel reiten?“

„Sag mal was auf Afrikanisch.“

„Tedaga.“

„Aha, und was heißt das?“

„Tedaga heißt unsere Sprache und jeder Stamm hat seinen eigenen Dialekt.“

Oh und Ah machen seine Freunde und keiner weiß, dass Yakob noch nie im Land seiner Urahnen war. Seine Eltern wollten, dass er voll und ganz in Deutschland integriert sei und die Ferien, wenn überhaupt, an der Ostsee, im Harz und Allgäu verbrachte. Mama sagte oft: „Yasser, du hast die Sehnsucht der Wüste in dir. Du suchst den Horizont.“

Das tut Yakob tatsächlich. Immer, wenn er sich auf sein Rennrad schwingt, blickt er in die Weite, sucht sich einen Berg in der Ferne aus und radelt los. Mal sind es siebzig, mal sind es hundert Kilometer und er wünschte, er könnte immer weiter fahren. Unterwegs sein, um anzukommen – wie ein Nomade.

Er hat sich den Kopf frei und die Beine hart geradelt. Mühsam stapft er durch die Grünanlage der Herbstlust. Der Hintern schmerzt. Er muss sich hinlegen. Yakob sucht sich einen Sonnenfleck, rollt seine Jacke zusammen und schiebt sie unter die Beine. So wie er es bei Schwester Berta macht, wenn sich das Wasser darin staut.

Der Boden ist noch kühl, doch die Sonne wärmt ihm die Vorderseite. Sein Blick wandert hoch zu den Wolken und verfängt sich im Geäst der Esche. Die Zweige wippen im Wind, Blätter rascheln und Vögel hüpfen über die Äste. Je länger Yakob zur Esche schaut, umso mehr Tiere entdeckt er. Käfer krauchen zwischen den Rillen der Borke. Spinnen seilen sich ab. Raupen wälzen sich vorwärts. Es ist wie fernsehen, es macht schläfrig. In drei Stunden beginnt seine Schicht. Es würde für ein Nickerchen reichen. Yakob gleitet in einen Traum aus Wärme, Weite, Wind.

„Frau Straaaaahnewitz! Schwester Joooooosefine Straaaahnewitz?“

Die Stimmen überrollen ihn wie Donnergrollen und katapultieren Yakob aus seinem Traum. Wo ist er? Was ist passiert? Olgas Stimme dröhnt wie ein Nebelhorn. Die Herbstlust ist in Aufruhr. Hektisch laufen Olga und zwei Ehrenamtliche über Gänge und Treppen, zwischen Rabatten und Hecken.

„Hast du die Strahnewitz gesehen?“

Olga strandet vor Yakob. Er blinzelt nach oben, sieht nur ihren Busen, aber keinen Kopf. Schläfrig dreht er sich auf die Seite und rappelt sich auf.

„Was?“

„Hast du die Strahnewitz gesehen?“

„Ist sie weg?“

Olga rudert mit den Armen. Die Aufregung hat ihr Gesicht rot anlaufen lassen. Jetzt leuchtet sie wie ein Lichtzeichen auf hoher See.

„Bitte komm! Wenn wir sie nicht gleich finden, müssen wir die Polizei benachrichtigen. Hoffentlich ist sie nicht gestürzt.“

Yakob fegt sich eine Spinne von seiner Schulter, klemmt seine Jacke unter den Arm und eiert durch die Gartenanlage. Je länger er läuft, umso weicher werden seine Beinmuskeln. Wo könnte Josefine sein? Sie war doch heute so ausgeglichen, wieso sollte sie weglaufen? Yakob ruft sich alles in Erinnerung, was er von der Frau weiß. Sie war Rotkreuzschwester, stammt aus Berlin, guckt Schwarz-Weiß-Filme, wenn man sie lässt, mag Minzöl und hat Gemälde von Pflanzen und Tieren an der Wand hängen. Es sind seltsame Bilder, als hätte der Maler nicht die richtigen Farben zur Hand gehabt. Wer malt blaue Pferde und gelbe Kühe?

Wenn Schwester Josefine Farben mag, wird sie Blumen lieben, überlegt Yakob. Die Blumenbeete hat Olga schon abgesucht. Die Bänke unter den Kletterpflanzen und am Rosenspalier sind nicht besetzt. Die Gartenanlage der Herbstlust ist riesig. Was die Herzöge im 18. Jahrhundert anlegten, war pure Verschwendung. Der Boden war nicht für Rüben und Kohl gedacht, sondern für blühende Sträucher und sinnliche Skulpturen.

Yakob sucht jede Bank ab, doch nirgends sitzt eine Josefine. Olga steht im Innenhof und lehnt sich an den Sockel einer Skulptur. Die Frühschicht, die Suche und die Sorge haben ihr die Kräfte geraubt. Sie holt das Telefon aus ihrer Kitteltasche.

Yakob ruft und winkt: „Warte. Nur fünf Minuten. Ich habe eine Idee.“

Olga seufzt und lässt das Telefon sinken. Ihren Kopf lehnt sie an das Schienbein der steinernen Schönheit.

„Drei Minuten. Hast du gehört?“

Yakob rennt los, vorbei an Wirtschaftsräumen, ehemaligen Ställen und Komposthaufen. Wie ein Beiboot liegt das Gewächshaus im Trockenschilf. Die bunten Fenster sind stumpf, doch wenn Sonnenstrahlen sie treffen, schimmern sie rot, blau und grün. Die Scheiben werden von einem Skelett aus Eisen getragen, das man zu Ornamenten gebogen hat. Es ist ein schöner und geheimnisvoller Ort. Der Gärtner nutzt es als Geräteschuppen und stellt im Herbst die Orangenbäumchen hinein. Yakob tritt ein und schwere Luft umgibt ihn. Niemand ist hier. Er geht hinaus und atmet durch. Die Enttäuschung wirft Falten auf seine Stirn. Er kann Olgas Anruf nicht verhindern und trotzdem nimmt er den Weg an den dichten Sträuchern entlang. Einmal will er das Gewächshaus umrunden.

Er erreicht die letzte Ecke. Die Dattelpalmen in den Kübeln versperren ihm den Weg. Wie dicke Männer stehen sie da, die Köpfe gesenkt von der Blütenlast. Etwas raschelt zwischen den Kübeln. Wahrscheinlich nur eine Plastiktüte, die sich in den langen Blättern verfangen hat. Yakob geht näher, streckt seine Hand aus und hält inne. Das ist kein Plastik. Es ist Stoff. Eine Silhouette zeichnet sich ab. Eine kleine Frau hockt zwischen den Kübeln. Sie hat den Kopf in den Nacken gelegt und schaut in die weißen Blüten der Dattelpalme. Sie streckt ihren Arm und lässt ihre Finger durch den Blütenhimmel wandern.

Yakob sagt nichts. Leise zieht er sich zurück. Eilt zu Olga. Nimmt ihr das Telefon aus der Hand.

„Ich habe Josefine gefunden. Es geht ihr gut. Sie ist in einer Oase.“

Berlin 1933

Es regnet Blüten. Die Blüten sind klein wie Wassertropfen und wenn ich an dem Zweig schüttle, rieseln sie auf mich. Sie legen sich auf meine Stirn, verfangen sich in meinem Haar und schlüpfen in den Kragen meines Kleides.

„Fräulein Josefine, hör auf, an den Zweigen zu schütteln. Wenn du so weitermachst, ernten wir keine einzige Dattel.“

Kurt reicht mir die Hand und zieht mich hoch. Er ist unser Gärtner und erklärt mir alles, was ich wissen möchte. Ich liebe das Gewächshaus. Wenn ich dort hineingehe, reise ich in eine ferne Welt – nach Südamerika, nach Asien oder in den Orient.

„Außerdem ziemt es sich nicht, mit dem schönen Kleid im Dreck zu liegen“, mahnt Kurt.

„Ich hätte auch viel lieber eine Hose, so wie die Kinder am Ende der Straße.“

„Sei froh, dass du kein Kind vom Ende der Straße bist.“ Kurt sieht mich an. Seine Augenbrauen bilden eine Linie. Falten dick wie Regenwürmer schlängeln sich über sein Gesicht. So sieht Vati aus, wenn er verärgert ist.

„Bist du sauer auf mich? Sind die Datteln jetzt kaputt?“

Kurt klopft mir den Staub von meinem Rücken. „Nein, nein … alles gut … es ist nur …“

„Was denn?“

„Ach nichts … Gerda hat Streuselkuchen gemacht.“

„Oh fein“, ich renne durch den Garten. Meine Haare wehen und der Rock rutscht mir bis über die Knie. Ich bin schnell. Ich bin schneller als die Jungs, die am Ende der Straße wohnen.

„Gerda, Gerda, kann ich Kuchen haben, ganz viel Kuchen?“

Die Hintertür schlägt gegen die Wand. Ich war wieder einmal zu wild, wie Mutter sagen würde. Gerda hantiert hastig in der Küche. Kuchen stapelt sich auf den Platten und die feinen Tassen mit Goldrand stehen auf Tabletts.

„Das geht heute nicht, Herr Strahnewitz hat viele Gäste.“

Ich drehe mich im Kreis, sodass mein Rock sich wie ein Teller dreht.

„Josefine, bitte. Hör auf mit dem Tamtam. Ich habe viel zu tun.“

„Kann ich helfen? Ich kann servieren.“

Gerda blickt von ihren Kuchentürmen auf und rümpft die Nase. „Hände waschen, Haare flechten, frisches Kleid anziehen.“

„Juchu!“

„Nicht rennen! Türen leise schließen!“

Zu spät. Die Tür kracht ins Schloss. Ich flitze die Treppen hoch und schaffe zwei Stufen auf einmal. Wenn ich nicht mit den Kindern vom Ende der Straße spielen kann, dann sind Vatis Gäste das Zweitschönste. Sie bereisen viele Länder und tragen besondere Kleidung. Die Frauen ziehen Hosen an und keiner meckert. Die Frauen rauchen Zigaretten an langen Spitzen und keiner schimpft. Mutter redet dann englisch und französisch und jeder tut so, als würden sie sich Küsse geben, aber sie hauchen sie nur in die Luft. Es sind Fotografen, Schauspielerinnen und Artisten, Sänger und Tänzerinnen. Alle wollen sie zu Vati. Sie umschwärmen ihn wie die Bienen die Dattelblüten. Sie hoffen, in Vatis Filmen mitspielen zu können. Zweimal bekam ich eine Rolle. Vati nahm mich mit nach Babelsberg und ich durfte ein Blumenmädchen spielen. Ich musste nichts sagen, und selbst wenn, hätte man es nicht gehört, weil es keinen Ton gab. Aber jetzt hört man die Schauspieler sprechen, das ist wie im Theater, nur besser.

„Ich bin so weit.“ Ich strecke meine Hände aus. Gerda nimmt jeden Finger, dreht und beugt ihn, inspiziert die Fingernägel und dann endlich gibt sie mir die Kuchenplatte.

„Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Verstanden?“

Ich nicke eifrig und trage die süße Last nach draußen. Die Herren schnappen sich ein Kuchenstück und schieben es sich in den Mund. Die Damen winken ab und schicken mich weg. Nur Mutter nimmt sich ein Stück, lobt mich und genießt den Kuchen. Das mag ich so an Mutter. Sie kann genießen und zwängt sich nicht in Kleider, in denen man nicht sitzen kann. Bequem und chic solle es sein, sagt sie immer. Gerda meint, dass Mutter auch einen Kartoffelsack tragen könne und immer noch elegant sei, weil man Schönheit nicht machen könne. Schönheit komme von innen, sagt Gerda.

Die Gäste lachen nicht wie sonst, es ist ruhiger, als hätten sich Wolken vor die Sonne geschoben. Manche flüstern, als sorgten sie sich, belauscht zu werden. Andere sehen sich immer wieder um. Sie sind auf dem Sprung, als wenn es gleich zu regnen anfinge und sie davonrennen müssten. Dabei scheint die Sonne. Es ist ein wunderschöner Maitag. Was haben die Erwachsenen nur?

Ich schleiche mit meiner Kuchenplatte umher, versuche nicht aufzufallen und spitze die Ohren.

„Selbst Tucholsky haben sie verboten.“

„Ja, aber der schreibt auch unter dem Namen Peter Panther.“

„Und unter Theobald Tiger.“

„Wenn wir das wissen, wissen es auch bald die da oben.“

Wer sind die da oben? Ich gehe weiter. Eine Frau erzählt, dass die Dietrich jetzt in Amerika Filme dreht.

„Was? Hat sie alle Angebote abgelehnt?“

„Würdest du für die da oben arbeiten wollen?“

Die Frau zuckt mit den Schultern: „Wenn es Geld und Kaviar gibt, warum denn nicht?“

Es ist ein seltsamer Nachmittag. Es macht keinen Spaß. Wäre ich doch zu den anderen Kindern gegangen. Sie hätten Gerdas Kuchen gelobt und nicht abgelehnt, weil er zu viel Zucker enthält und der Linie schadet. Was denn für eine Linie?

Erst als die Gäste gegangen sind, erlaubt mir Gerda, den Kuchen zu verschenken. Sie packt ihn mir in eine Papiertüte.

„Mutter, ich gehe zu den anderen Kindern.“

Sie nickt und winkt. Seltsam, sonst gibt sie mir noch immer Ratschläge mit, ich soll nicht so wild oder so laut sein und mich nicht mit Peter raufen. Würde ich auch nicht machen, außer er zieht mir an den Zöpfen.

Sie spielen Murmeln, nur dass sie statt Murmeln runde Kiesel nehmen.

„Darf ich mitspielen?“

„Das feine Fräulein will mitspielen?“, äfft mich ein Mädchen nach.

„Ich bin kein feines Fräulein.“

„Doch, bist du“, sagt Peter. „Aber wir haben dich trotzdem gern. Was hast du denn in der Tüte?“

Vorsichtig packe ich den Streuselkuchen aus. Die anderen Kinder machen große Augen und grapschen in die Tüte. Peter mahnt: „Mal nicht so gierig. Das muss für alle reichen.“ Er zählt die Kinder ab und dann den Kuchen. Teilt die kleinen Teilchen in noch kleinere. Es sieht nicht mehr wie Streuselkuchen aus, sondern eher wie Konfekt. Die Kinder genießen es, als sei es eine Delikatesse. Ich beobachte sie, wie sie aufpassen, dass kein Krümel auf den Boden fällt, wie sie ihre Finger ablecken, wie sie mit feuchten Fingerkuppen das Papier abtupfen und ihre Finger wieder in den Mund stecken.

Peter schließt die Augen und flüstert: „Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so etwas Wundervolles gegessen zu haben.“

„Wieso? Backt deine Mutter keinen Kuchen?“

„Wovon soll sie denn Kuchen backen? Wir sind schon froh, wenn wir einmal am Tag Brot oder Grütze essen.“

„Geht dein Vater nicht arbeiten?“

„Wo soll er denn arbeiten? Es gibt keine Arbeit. Muttchen wäscht für die feinen Pinkel die Buchsen und Bettwäsche.“

Ich spüre, wie meine Wangen heiß werden. Plötzlich schäme ich mich, aber ich kann doch auch nichts dafür, dass meine Eltern Geld haben. Ich lasse den Kopf hängen und schweige.

„Finchen, alles gut. Wir sind froh, dass es so feine Pinkel wie dich und deine Eltern gibt, sonst würden wir alle verrecken.“ Peter zieht an meinen Zöpfen. „Komm, lass uns Murmeln spielen. Hast du deine dabei?“

Ich greife in meine Rocktasche. Die Glasmurmeln klackern. Ich halte sie fest in meiner Hand. Fünf kleine und zwei große Murmeln. „Vielleicht sollten wir erst alle Murmeln aufteilen“, schlage ich vor.

Bevor die Kinder antworten, gebe ich jedem eine Murmel und drei Kiesel. Die kleine Uschi hält meine Murmeln vor ihre Augen. Das bunte Glas schimmert im Licht. Sie blinzelt in die Sonne und staunt. „Jetzt sieht alles schön aus“, juchzt sie.

„Ja, jetzt sieht alles schön aus“, wiederhole ich und spiele mit meinen Freunden.

„Gehst du mit deinen Eltern auch zu dem großen Feuer?“, fragt mich Peter.

„Was für ein Feuer?“

„Auf dem Opernplatz.“

„Es ist zu spät für ein Frühlingsfest und zu früh für ein Sommerfest. Was wird denn gefeiert?“

Peter zuckt nur mit den Schultern. Wir spielen weiter und ich muss mich anstrengen, um nicht meine Murmeln zu verlieren.

Ich bleibe, bis die Kirchturmuhr fünfmal schlägt. Mutter will, dass ich pünktlich bin. Ich packe meine Murmeln ein, zwei habe ich gegen Peter verloren. Uschi zupft an meinem Rockzipfel und zeigt auf meine Lieblingsmurmel.

„Darf ich sie noch einmal sehen?“

Ich reiche sie ihr. Sie hält sie wie einen Schatz, haucht sie an und poliert sie mit ihren schmutzigen Blusenärmeln.

„Uschi, kannst du mir einen Gefallen tun?“