4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

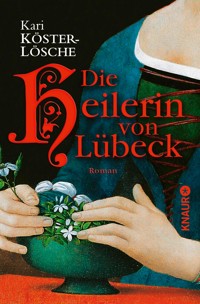

Lübeck, 1307. Die junge Magd Taleke träumt von einem besseren Leben. Als sie den adeligen Nicolaus Parkentin kennenlernt, der im Begriff ist, zum Medizinstudium nach Paris zu gehen, verliebt sich dieser in das hübsche blonde Mädchen und nimmt es mit – für Taleke die Erfüllung eines Traums. An seiner Seite bringt sie sich das Lesen bei und studiert Schriften zur Kräuterkunde. Schon bald kann sie den Nachbarinnen nützliche medizinische Ratschläge geben. Doch Nicolaus neidet ihr den Erfolg, und sie trennen sich. Kurz darauf erkranken die Frauen, die Taleke geheilt hat, auf mysteriöse Weise an den Blattern, und ihr droht ein Prozess. Taleke muss feststellen, dass sie Opfer eines ungeheuerlichen Komplotts ist …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 571

Veröffentlichungsjahr: 2013

Sammlungen

Ähnliche

Kari Köster-Lösche

Die Heilerin von Lübeck

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Lübeck 1304. Als die junge Taleke die Gelegenheit erhält, mit einem jungen Medizinstudenten nach Paris zu gehen, nimmt sie das Angebot gerne an. An seiner Seite eignet sie sich medizinische Kenntnisse an - und schon bald kann sie den Menschen in ihrer Nachbarschaft helfen. Doch dann sterben einige ihrer Patienten an den Blattern, und Taleke, die des Schadenszaubers verdächtigt wird, flieht zurück nach Lübeck. Hier wird sie zu einer geschätzten Heilerin der Armen, deren Ruf sich schnell herumspricht. Doch dann erkranken auch hier die Menschen an den tödlichen Blattern. Und Taleke kommt einem ungeheuerlichen Komplott auf die Spur, der nur dazu angelegt ist, ihre Existenz zu zerstören …

Inhaltsübersicht

Teil I

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Teil II

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Teil III

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Teil IV

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kleines Wortverzeichnis

Nachwort

Teil I

Lübeck, anno 1307

Kapitel 1

Talekes Flug durch die Luft endete mit einem überraschten Schrei und unter Geplätscher im Wassergraben, der das Herrenhaus umgab.

Sie konnte nicht schwimmen. Verzweifelt ruderte sie mit den Armen, um an der Oberfläche zu bleiben.

Aber es war nur der Schreck, schwimmen war gar nicht nötig. Obwohl ihre Zehen langsam im Modder versanken, hätte sie an dieser Stelle auch schon als Sechsjährige neben den Gänsen, die zu hüten ihre Aufgabe war, stehen können. Und nun war sie wohl neunzehn oder zwanzig Sommer alt, so genau wusste das nicht einmal ihre Mutter, und hütete schon längst keine Gänse mehr.

Mit Wut im Bauch blickte sie kurz zu Wilke Voet hoch, der am Rand des Grabens stehen geblieben war und zu überlegen schien, ob er hinabsteigen und sie ertränken sollte. Aber vor den Augen der dicken Köchin Ghese, die des Weges kam, in Gelächter ausbrach und damit rasch weitere Gesindeleute des holsteinischen Gutes Schönrade herbeilockte, wollte er sich die Blöße tropfnasser Kleidung wohl nicht geben.

»Was haltet ihr hier Maulaffen feil! An die Arbeit, Leute!«, rief Wilke barsch, nachdem er sich eine Weile am Geraune und am spöttischen Kichern seiner Leute ergötzt hatte. Widerwillig zerstreute sich die Menge.

Taleke starrte mit steif werdendem Nacken auf die Wasseroberfläche mit den öliggrauen Schlieren von behäbig treibendem Entenkot, von oben gewiss ein Bild des Schuldbewusstseins. Bis Wilke davonstapfte, wie sie hören konnte. Da hob sie flink den Kopf und spuckte hinter ihm her.

Ihr Blick blieb an dem vierschrötigen Kerl hängen, der sich anfangs den Anschein von emsiger Tätigkeit und Fleiß gab, mit zunehmender Entfernung vom Graben jedoch immer langsamer wurde, bis sein Gang zum steinernen Doppelhaus der Besitzerfamilie zu einem bloßen Schlendern wurde. Als ob er daran Eigentumsrechte besäße und nicht wie jedermann hier sich seinen Lebensunterhalt verdienen müsste.

Taleke hasste den Verwalter, der dem zum Gut gehörenden Wirtschaftshof vorstand, so wie sie den früheren Verwalter gehasst hatte, der sie einmal fast bis auf den Tod verprügelt hatte. Dabei hatte sie sich lediglich in das Herrenhaus geschlichen, um sich ein einziges Mal die hohe Halle anzusehen, mit deren Kenntnis sich die Hausdiener ständig vor dem Feldgesinde hervortaten. Und nur dafür hatte Wilke sie ins Wasser geworfen.

Bis dahin kannte sie nur die Küche, in die Ghese sie hineinließ, wenn sie ihr eine geschlachtete und gerupfte Gans brachte. Zuweilen erwies sie Taleke die Gnade, dort herumlungern zu dürfen, bis der Braten für die Herrschaft fertig war. Kosten durfte sie nie, das blieb Gheses Vorrecht. Aber erschnuppert hatte Taleke alle Stadien des Kochvorgangs, sich jeden Handgriff gemerkt und zu ihrer eigenen Zufriedenheit an gestohlenen Gänschen erprobt.

Taleke schnaubte verächtlich. Im gesamten Gut sah einer auf den anderen hinunter und dünkte sich etwas Besseres: die Hufebauern auf die Hausdienerschaft, die ihrerseits Spott trieb mit allen, denen es verboten war, das Herrenhaus zu betreten, also mit den Insten, die wiederum kaum einen Blick für die Tagelöhner übrighatten. Und alle zusammen verachteten sie die Dorfarmen und die umherstreifenden Bettler. Eifersucht und Neid waren die gängigen Zahlungsmittel.

Ja, Taleke hasste die gesamte Wasserburg derer von Schönrade und das Leben, das ihr durch ihre ärmliche Geburt aufgezwungen war.

Sie hing nicht einmal besonders an ihrer Mutter Hilka Wandmaker, die zu stolz und zu eigensinnig war, einen der Großknechte zu heiraten und so wenigstens in den Stand der Insten mit eigener Kate und kleinem Gärtchen aufzurücken. Dabei stammte sie doch nur aus Schwienkuhlen im dänischen Wohld, das gewiss nicht mehr als drei Hütten um ein Wasserloch aufwies, in dem sich Schweine suhlten.

Mutter Hilka hatte es nicht einmal verstanden, Talekes Vater zu halten oder ihn wenigstens zu heiraten, bevor er auf Nimmerwiedersehen verschwand. Auf dem Gut Schönrade arbeitete sie als Tagelöhnerin auf dem Feld oder im Wirtschaftsgarten, hauste mit ihrer Tochter in einem Verschlag und musste für beides dankbar sein.

Seitdem Taleke aus dem Alter des Gänsehütens heraus war, arbeitete sie wie ihre Mutter täglich viele Stunden auf dem Feld, half gelegentlich beim Kühemelken, bekam dafür eine noch kümmerlichere Entlohnung als ihre Mutter und war keineswegs dankbar, im Gegenteil. Während sie rutschend und laut fluchend aus dem Graben kletterte, beschloss sie, noch in derselben Nacht diesem Gut eines holsteinischen Adeligen den Rücken zu kehren. Es musste doch irgendwo eine Stadt geben, in der sie im Jahre des Herrn 1307 ihr Glück machen konnte.

Schon seit langem trug sie sich mit dem Gedanken an Flucht aus einem erbärmlichen Dasein, das ein Leben lang währen oder gar noch schlimmer werden würde. Lübeck, die mit aller Macht aufstrebende Hafenstadt, lockte.

Zwar sollten Gauner, Betrüger, Diebe und Schelme dort den Einwohnern das Leben schwermachen. Aber wo gab es die nicht? Sie würde schon mit ihnen fertig werden.

Am späten Abend schlich Taleke am Wirtschaftshof vorbei und konnte sich nicht zurückhalten, Wilke Voets Köter mit ihrem Pfiff zu reizen, was ganz ungefährlich war, da der Hund an der Kette lief und der Mann wie üblich stockbesoffen zu Bett lag. Dann tat sie den ersten Schritt in die Freiheit.

Der Weg war sumpfig, aber über Taleke flimmerten Sterne, die Karrenspur nach Oldhenkrempe war gut erkennbar, und trotz des frühen Jahres war die Nacht warm. Für den Fall, dass noch andere auf den Gedanken kamen, einen nächtlichen Spaziergang zu unternehmen, hatte Taleke zu ihrer Verteidigung eine grobe Handhacke mit kräftigen Zinken mitgehen lassen. Flüchtig dachte sie an die Wurzelbeete zurück, die sie unter Kraftaufwand mit dieser Hacke aus dem Acker geholt hatte. Nein, sie wollte im Leben auch nie mehr geschmackloses Wurzelbeetemus schlucken, sie wollte speisen wie die reichen Leute im Herrenhaus.

Als sie sich umdrehte, um einen letzten triumphierenden Blick auf die hohen Buchen ihrer Heimat zu werfen, merkte sie die Nässe auf ihren Wangen. Verärgert wischte sie sich die Tränen ab und machte sich wieder auf den Weg.

Der viereckige, stämmige Kirchturm von Oldhenkrempe schimmerte zwischen den schwarzen Baumstämmen hindurch, als sie sich dem kleinen Ort näherte. Es war viel zu früh, um sich jetzt schon zur Nachtruhe zu begeben.

Mit einem bedauernden Blick auf den Turm, dessen Fuß Schutz für ein paar Stunden geboten hätte, schritt Taleke unverdrossen weiter auf dem Karrenweg, der sie nach Neustadt leiten sollte. Im Kopf hatte sie säuberlich gespeichert und geordnet, was sie über lange Zeit durch vorsichtiges Befragen Kundiger zusammengetragen hatte: die ungefährlichsten Wege nach Lübeck, günstige Furten und Fährstellen über die Flüsse und Gewässer, bischöfliche Burgen mit reizbarer Besatzung und besondere Gefahren wie umherstreunende Wölfe und schlechtbezahlte Waffenknechte.

Unverdrossen wanderte Taleke voran, Hügel hinauf und Hügel hinunter, hörte das leise Entenquaken aus der Förde, an der Neustadt liegen sollte, und wusste sich auf dem richtigen Weg.

Neustadt schien ihr günstig für die Nachtruhe, obwohl sie sich, genau genommen, von Schönrade immer noch nicht sehr weit entfernt hatte. Aber wie man ihr erzählt hatte, war der Hafen tatsächlich voll mit Schiffen, sie konnte überall schaukelnde Laternen sehen, möglicherweise von den Holländern, die in Neustadt das Stapelrecht der Lübecker nicht beachten mussten. Es sollte mehrere Kornspeicher geben, in denen das Jahr über Getreide umgeschlagen wurde, und auch andere begehrte Waren wurden hier angeblich angeliefert.

Taleke lauschte. Trotz der inzwischen dunklen Nacht ging es lebhaft zu, höchstens ein wenig gedämpft wegen der Nachtwächter. Das Schwatzen von Stimmen mischte sich mit dem Klappern von Tauwerk an Masten und dem Schlagen von Tuch. Rüsteten sich die Seeleute bereits für den kommenden Tag?

Jedenfalls würde man sie hier nicht finden. Außerdem gab es Menschen, die wach waren und wohl auf einen Hilfeschrei herbeieilen würden. Taleke fand zwischen Fässern einen unordentlichen Haufen Fischernetze, die sie schob und zerrte, bis sie sich ein weiches Nest geschaffen hatte. Ihre Hacke in fester Umklammerung, sank sie zuversichtlich in den Schlaf.

Am nächsten Morgen wanderte Taleke weiter, heiter und guter Dinge stieg sie hügelaufwärts. Sie war ausreichend gesättigt, der Käselaib, den sie aus dem Gut hatte mitgehen lassen, musste bis Lübeck reichen. Buchenhaine und einzelne hohe Eichen lösten einander ab. Gelegentlich sichtete sie andere Wanderer, ausschließlich Männer, aber selbst wenn sie glaubte, in ihnen Pilger zu erkennen, vermied sie es, sich sehen zu lassen, und wartete lieber oder schlug einen Umweg ein.

Dann aber stieß sie auf drei Männer und zwei Frauen, die mit einem Eselskarren unterwegs waren. Die Schellenkappen und auf die Kleidung genähte Glöckchen wiesen sie als Gaukler aus. Einer derart gefahrlosen Gesellschaft konnte sie nicht widerstehen, sie fragte, ob sie sich anschließen dürfe, sie wolle nach Lübeck.

»Je größer der Trupp, desto sicherer die Fahrt«, antwortete der Jüngere der Männer, der auf einem Grashalm kaute, mürrisch, nachdem er Taleke von Kopf bis Fuß gemustert hatte.

Seine Schultern waren breit und der Kopf kahl bis auf ein einzelnes Haarbüschel, das wie ein Horn in die Höhe stand. Der Hornträger hatte das Sagen. Den beiden alten Männern war sein Entschluss gleichgültig, der einen der beiden jungen Frauen nicht. Aber ihre Miene war eher resigniert als feindselig und eine Spur eifersüchtig.

Taleke wartete auf Widerspruch. Sie war sich bewusst, dass sie als hübsch galt, jedenfalls wenn ihre Mutter ihr gerade die hellen Haare gewaschen und gekämmt hatte. »Mein Butterblümchen« hatte sie sie als Kind zärtlich genannt.

Ärgerlich wischte Taleke die melancholischen Erinnerungen beiseite. Sie blickte in die Runde. Zu ihrer Überraschung schwiegen alle, und sie zuckte die Schultern. Bis Lübeck würden sie es schon miteinander aushalten.

In einem Dorf machten sie in Sichtweite der Brücke über die Schwartau halt, weil der Esel lahmte. Allein wäre Taleke zwar schneller vorwärtsgekommen, aber sie entschloss sich, aus Gründen der Sicherheit bei den Gauklern zu bleiben. Unterwegs hatte ihr der Anführer genussvoll von Überfällen in der Gegend erzählt. Strolche und Wegelagerer gebe es genug. Die Bewaffneten des Bischofs, die überall in der Gegend umherstreiften, seien auch nicht zimperlich mit einsamen Wanderern. Er wundere sich ohnehin, dass sie ohne Beschützer durch die Gegend spaziere.

Erstmals verspürte Taleke so etwas wie Unsicherheit. Sie hatte bisher großes Glück gehabt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ein geflüstertes kleines Dankesgebet an den Herrn war ihr sein Entgegenkommen schon wert.

In der Schwartau schwammen zahme Enten unter den Weiden, und Gänse wanderten unbeaufsichtigt den Pfad entlang, der das schmale Flüsschen begleitete und nach Gleschendorf hineinführte.

Die beiden Gauklerinnen machten sich wortlos daran, Holz aus einem nahen Hain zu holen. Einige Zeit später waren sie zurück und begannen, den Holzstoß aufzusetzen. Sie waren so abweisend, dass es Taleke die Sprache verschlug. Etwas anderes, als sich still hinzusetzen und abzuwarten, kam ihr nicht in den Sinn.

Der Anführer, der Lutgerd hieß, warf sich dicht neben ihr ins Gras. Taleke rückte unauffällig ein Stück von ihm fort. Er lachte und griff nach ihr. »Nicht so kalt gegenüber deinem Gönner, meine Schöne! Schließlich genießt du meinen Schutz und willst mit uns essen. Oder hast du sonst etwas, das du beisteuern könntest? Ein Scherf, ein paar Pfennige oder einen silbernen Groschen?« Er rieb zwei Finger aneinander, Gier im Blick.

Taleke erschrak, aber so dumm, zuzugeben, dass sie im Besitz einiger Münzen war, war sie nun auch wieder nicht. »Geld habe ich nicht …«

»Und wir haben kaum Essen genug für uns selber, Lutgerd«, warf die eifersüchtige Frau, die Belia hieß, grollend ein.

»Dann besorgt etwas!«

»Wie denn, Lutgerd?«, rief Belia verzweifelt.

»Fangt etwas! Eichhörnchen, Enten, Wasserratten – alles steht zu eurer Verfügung«, spottete Lutgerd und tauschte den durchgekauten Halm gegen einen neuen aus. »Auch Gänse, wenn du dich noch mal traust …« Dann sprang er auf, um in Sichtweite sein Wasser abzuschlagen.

Belia schüttelte müde den Kopf. Anscheinend war dieses Thema eines, das täglich aufkam. Da war es auf dem Gutshof ja noch besser gewesen, irgendetwas zu essen hatte sich immer gefunden. Talekes Blick ging zu der Gänseschar, die jetzt offensichtlich auf dem Rückweg zum Dorf war.

»Mach’s nicht«, warnte die zweite Frau, die Jacoba gerufen wurde, leise. »Die Ganter sind abgerichtet, glaube ich, besonders wenn keiner sie hütet, und sehr bissig. Und laut. Du würdest die Aufmerksamkeit der Dörfler auf uns ziehen. Das können wir uns nicht erlauben.«

»Warum kümmert Lutgerd sich nicht um Essen?«, erkundigte sich Taleke, ohne den Blick von der letzten Gans zu wenden, die hinter der Herde hertrödelte, kleiner und unerfahrener und augenscheinlich damit beschäftigt, hier und dort zu naschen, bevor sie den abgegrasten Hausgarten erreichte. »Man sollte meinen, ein Bulle wie er könnte es mit jeder Gans aufnehmen.«

»Psst«, zischte die Gauklerin. »Wenn er das hört! Er hat es nicht nötig, er sucht sich abends eine Taverne. Er verwaltet die wenigen Pfennige, die wir verdienen.«

Wenn »Er« das hört! Taleke warf den Kopf zurück und lachte schallend. Ein Gott der Gaukler, der abends allein speisen ging! Über einen solchen Kerl hätte ihre Mutter sich tagelang aufgeregt, und sie selber fand es komisch, wie der Trupp diese Behandlung hinnahm.

Plötzlich stand Lutgerd vor ihr, die Hände in den Seiten. »Was gibt’s zu lachen, Weib?«

»Eure lächerliche Angst vor Gänsen«, antwortete Taleke freimütig. »An Eurer Nase spazieren die Braten vorbei, und Ihr hungert freiwillig.«

Ohne Antwort zu geben, bückte Lutgerd sich und schlug Taleke mehrmals mit dem Handrücken hart auf beide Wangen. Ihr Kopf flog von einer Seite zur anderen. »Du kannst auch Prügel beziehen, wenn dir danach ist«, fügte er hinzu. »Dies war nur eine Kostprobe.«

Taleke fasste sich blitzschnell, trotz ihrer Verblüffung. So einer war er also, ein Schläger, wie einige von den feigsten Knechten auf Gut Schönrade. Statt sich dareinzufinden, würde sie diesem Lutgerd zeigen, dass er in Wirklichkeit ein Schwächling war. Sie sprang auf und lief auf leisen Sohlen der Gänseherde nach, die im Gras außer Sicht war. Die kleine, dumme Gans war immer noch ein Stückchen von ihrer Herde entfernt, als Taleke sie einholte.

Sie lockte das Tier mit den zärtlichen Worten herbei, die viele Jahre lang Wirkung in ihrer eigenen Herde gezeigt hatten. Die Gans drehte sich um und watschelte auf sie zu, ihrerseits freundliche Laute ausstoßend. Taleke tat es leid um sie. Sie beabsichtigte jedoch nicht, Lutgerds Hohn unbeantwortet zu lassen.

Kaum an ihrem Platz angekommen, schnitt sie dem Tier, das die ganze Zeit keinen Abwehrlaut von sich gegeben hatte, den Hals durch und ließ das Blut in eine Erdkuhle abtropfen, die sie anschließend sorgfältig zuschüttete. Stumm sammelten sich die Gaukler um sie, mit Ausnahme von Lutgerd. »Hast du einen Sack oder einen Balg?«, fragte Taleke Belia knapp. Kaum lag der Ziegenbalg zu ihren Füßen, rupfte sie die Gans in einer Geschwindigkeit, die ihresgleichen suchte, stopfte die Federn ohne einen einzigen Verlust in den Balg, drehte ihn zu und reichte der Gauklerin die Gans. »Kannst du sie ausnehmen, oder soll ich das machen?«, fragte sie.

Belia, immer noch überwältigt, schüttelte stumm den Kopf.

Mit gewohnter Routine nahm Taleke die Gans aus, dann ging sie, um zum Braten passende Kräuter zu suchen. Ihre Achtung vor den Fähigkeiten dieser Gaukler hatte mittlerweile stark abgenommen. Offenbar benötigten sie Städte oder Burgen, in denen für ihre Fertigkeiten mit Münzen bezahlt wurde. Das Leben in freier Natur war nicht das ihre, obwohl dort vom Frühjahr bis zum Herbst keiner wirkliche Not leiden musste.

Nachdem sie eine gehörige Portion Bärlauchblätter im Unterholz gefunden hatte und Brennnesseln, die manche rotes Feuer nannten, sowie Löwenzahn und jungen Giersch, kehrte sie zurück zum Lagerfeuer. Die Gans briet am Spieß, während Taleke Blätter und Stiele des Gemüses voneinander trennte. Der Vogel verströmte einen herrlichen Duft, während das Fett in das Feuer tropfte, wo es zischend verbrannte.

»Warum verschwendest du das Fett? Ich brauche es«, bemerkte Taleke entrüstet und zeigte Belia, wie sie es aufzufangen hatte.

Als die Gans gar war, ließ Taleke die Kräuter kurz im Wasser sieden, dann abtropfen und schmorte sie anschließend im Gänseschmalz.

Es wurde eine ganz köstliche Mahlzeit, aber Freude kam trotzdem nicht auf. Vielmehr spürte Taleke Misstrauen, das sich gegen sie richtete. Lutgerd ging an diesem Abend nicht fort. Er suchte vielmehr Talekes Nähe, was ihr unangenehm war, und das hatte nichts mit Belias wachsendem Missmut zu tun. Taleke mochte ihn einfach nicht. Sie trug ihr Bündel an einen anderen Platz, den sie von Ästen säuberte, und bettete dann ihren Kopf auf ihre wenigen Habseligkeiten.

Sie blieb unruhig und fand keinen Schlaf. Erst als sie Lutgerds Stöhnen und Belias Keuchen hörte, dann das Stoßen, das von schmatzenden Geräuschen begleitet war, wusste sie, dass er sie in dieser Nacht nicht mehr behelligen würde. Wie ein Stößel im Butterfass, dachte sie hämisch. Ein feiger Stößel … Unter Kichern schlief sie ein.

Die Gänseknochen waren bei der abendlichen Mahlzeit bis aufs Letzte abgenagt worden, die Hirse war schon vor Tagen aufgebraucht, wie man Taleke erzählte, und etwas anderes gab es nicht. Hungrig machte sich die Gruppe am nächsten Tag wieder auf den Weg; Taleke hungerte am wenigsten, denn sie hatte im Gebüsch heimlich und hastig ihren Käserest verzehrt.

Kaum hatten sie die Schwartaubrücke und die Dorfkirche hinter sich gebracht, um den steilen Hügel dahinter zu erklimmen, rief Lutgerd, der an der Spitze den Eselskarren führte, herrisch nach Taleke. Sie ging mit Belia und hatte nicht die Absicht, ihr von der Seite zu weichen.

»Du musst gehen«, flüsterte Belia ängstlich. »Wenn du nicht gehorchst, wird er dich bestrafen.«

»Bestrafen? Ich habe nichts getan …«

»Ungehorsam verdient Strafe. Für uns beide.«

Taleke stieß ein ungläubiges Schnauben aus, wanderte dann aber Belias wegen nach vorne. Jetzt, bei Tage, machte Lutgerd keine Annäherungsversuche, sondern begann sie auszuhorchen. Sie antwortete willig und achtete darauf, dass nichts stimmte, sie jedoch im Kopf behielt, was sie sagte, um sich nicht in Widersprüche zu verstricken. Lange würde sie es ohnehin nicht behalten müssen.

»Du schläfst heute Nacht neben mir«, befahl Lutgerd. »Ich bin jetzt dein Beschützer.«

Seinen Schutz, der sich nach Besitztum anhörte, wollte Taleke bestimmt nicht, aber er schien sich ihres Gehorsams so sicher, dass er erst gar keine Antwort erwartete. Jacoba war wohl die einzige Frau in seiner Nähe, die seine Gewalt nicht zu fürchten brauchte. Sie war seine Schwester, aber vielleicht fand er sie auch nur zu hässlich zum Anfassen.

Am späten Nachmittag machten sie oberhalb von Schwartau unter efeubehangenen Eichen halt.

Taleke sah sich, ebenso wie Belia und Jacoba, von Lutgerd in den Ort ausgesandt, nach Essbarem Ausschau zu halten. Geld gab er nicht her, sie sollten betteln oder stehlen und sich dabei nicht erwischen lassen.

Belia und Jacoba eilten voraus, voller Angst vor Lutgerd. Taleke trödelte hinterher, bis sie die beiden aus den Augen verloren hatte, dann nahm sie die Beine in die Hand. An der Brücke über den Fluss Schwartau hatte sie schon von weitem die Anlage eines Klosters gesehen. Dessen steinerne Kapelle stand direkt an der Straße.

Klöster pflegten nicht nur Kranke, sondern auch Arme zu verköstigen. Gaukler galten nicht als arm, sie gingen einem Gewerbe nach, das ihnen bei einigem Geschick durchaus den Lebensunterhalt sicherte, wie Jacoba Taleke erzählt hatte. Leider waren sie in letzter Zeit vom Pech verfolgt gewesen und hatten kaum Gönner gefunden. Taleke hingegen gehörte nicht zu den Fahrenden, und sie war arm.

Forsch bog sie um die Ecke der Kapelle, hinter der mehrere steinerne Klostergebäude angeordnet waren. Fast wäre sie einem Mönch auf die Zehen getreten, der in genau der gleichen Eile zur Straße strebte. Er packte sie an den Schultern, hielt sie fest und betrachtete ausgiebig ihr Gesicht.

»Du bist nicht krank«, sagte er. »Das glaube ich dir nicht.«

»Ich habe doch mit keinem Wort behauptet, dass ich krank bin«, entgegnete Taleke empört. »Gott zum Gruße.«

»Der Herr sei auch mit dir. Wer in dieser Klause Zuflucht sucht, ist krank.«

»Ich suche keine Zuflucht.« Taleke war verunsichert. »Ich habe Hunger. Ich weiß, dass Klöster Hungrigen was zu essen geben, bevor sie vor den Klostermauern tot umfallen und die Brüder als Geizhälse entlarven.«

Der Mönch gluckste. »Du siehst eher wie das blühende Leben aus, und deine Zunge ist so scharf, dass ihr der Hunger noch nicht geschadet haben kann. Dieses Gemäuer ist kein Kloster. Es beherbergt ein Domus leprosorum, ein Siechenhaus für Miselsüchtige, für Aussätzige, und ist dem heiligen Georg gewidmet.«

»Oh!« Taleke machte einen Satz rückwärts und wollte auf und davon laufen.

»Halt, junge Frau«, rief der Mönch gebieterisch. »Ich will mit dir reden. Der Herr auch.«

Zögernd kehrte Taleke zurück. Vor dem Mönch hatte sie weniger Angst als vor dem Herrn. Der Herr war ihr unbegreiflich. Man wusste nie, was er als Nächstes tun würde. Er strafte, ohne dass man erfuhr, warum. Ihre Mutter hatte er mit einem elenden Leben gestraft, vermutlich, weil sie Männern gegenüber nicht zur Gefügigkeit neigte. Und das ließ auch der himmlische Herr keiner Frau durchgehen.

»Du hast also Hunger und bist gesund. Kannst du dir deinen Lebensunterhalt nicht mit Arbeit verdienen?«

»Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet.« Taleke sah ihn trotzig an. »Aber jetzt gerade bin ich auf dem Weg nach Lübeck und habe nichts mehr zu essen. Mein Beutel ist leer«, rief sie in jammerndem Ton aus, als ihr wieder einfiel, dass der Mönch zu Mitleid verpflichtet war.

Da lachte er schallend. »So nicht! Und bei mir nicht! Ich kenne jeden Schwindel von euresgleichen. Aber die Küche wird wohl noch einen Brotkanten, eine Speckschwarte und ein paar trockene Pflaumen für dich erübrigen können.«

Er meinte es ehrlich mit ihr. »Danke, Eminenz«, sagte Taleke voller Inbrunst und trat näher an ihn heran, was für sie einen Vertrauensbeweis bedeutete.

»Du neigst zu Übertreibungen.« Der Mönch rümpfte die Nase und schüttelte den Kopf. »Irgendeine Art von Erziehung ist dir wohl unbekannt?«

»Weit gefehlt, edler Herr Mönch, ich habe tagtäglich Gänse erzogen.« Taleke bemühte sich, sich nicht von ihm beleidigt zu fühlen. Sie ahnte nicht einmal, warum er so streng mit ihr sprach.

»Das meinte ich weniger, Herrin der Gänse. Du stinkst wie der Höllenpfuhl.«

»Ist das schlimm?« Taleke war vollkommen überrascht. Wer stank denn nicht?

»Ja, sehr schlimm. Wenn du beabsichtigst, noch ein paar weitere Jahre in der Jauche zu verbringen, kann ich dir auf den Kopf zusagen, dass du eines Tages ein Fall für mein Siechenhaus wirst.«

»Ha! Ihr schwindelt!«, rief Taleke triumphierend. »Und wie! Der Pastor, der auf dem Gut predigt, hat uns davor gewarnt zu sündigen, weil Gott der Herr uns sonst mit Aussatz strafen würde. Von Schmutz war nie die Rede!«

»Hm«, brummelte der Mönch unschlüssig.

»Stimmt das nicht?«

»Sagen wir so: Der Pastor meinte wahrscheinlich, dass der Herr zürnt, weil Er Adam und Eva sauber erschuf und erwartet, dass alle Menschen ihnen nacheifern. So gesehen begeht eine Sünde, wer von Dreck strotzt. Solchen Menschen schickt er zur Strafe den Aussatz. Zuweilen.«

Taleke folgte seinen Ausführungen mit gerunzelter Stirn. »Unser Pastor war selber von den Sohlen bis an die Knie voll mit Stallschiet. Und er war kerngesund, soviel ich weiß, allerdings schnorrte er sich in allen Küchen immer das beste Essen. Ich habe auch gehört, dass manche Mönche sich kaum waschen. Nennt Ihr sie auch sündig?«

Der Mönch warf die Arme abwehrend in die Höhe. »Du stiehlst mir mit deinen Einwänden Zeit. Das ist auf jeden Fall eine Sünde, denn ich hätte die Zeit sonst für meine Gebete verwandt.«

Taleke starrte ihn stumm an. Er war ein Lügner. Ein Mönch, den sie als Lügner ertappt hatte. Die Welt erwies sich jetzt schon als anders, als sie geglaubt hatte.

»Geh in die Küche und lass dir Brot, Speck und Pflaumen geben«, setzte der Mönch nörgelnd fort. »Dort, wo Rauch aufsteigt. Hab keine Angst vor den Siechen, in so kurzer Zeit passiert dir nichts.«

Taleke, die sich voller Erleichterung bereits wieder auf den Weg gemacht hatte, stoppte und drehte sich zu ihrem Gönner um. »Wie meint Ihr das? Ist deren dreckige Sünde ansteckend?«

»Nein! Aber das traute Zusammensein mit den Miselsüchtigen! Tu dich nie mit einem Mann zusammen, der aus dem Morgenland zurückgekommen ist und dessen Haut helle Male aufweist, die unempfindlich sind. Erst hat er den Aussatz, dann du!«

»Ja, nein.« Taleke war vollends verwirrt. Sie würde über seine Worte nachdenken, weil sie das Gefühl hatte, dass seine Erfahrungen eine andere Erklärung für den Aussatz lieferten als die, die der Priester auf dem Gut gegeben hatte. Sie verstand sie nicht. Aber das lag an ihr, nicht an ihm. »Ich werde mir das überlegen«, sagte sie würdevoll. »Darf ich Euch noch etwas fragen?«

»Gewiss.«

»Gibt es einen anderen Weg nach Lübeck als den zum Holstentor?«

»Das klingt drollig, weil es der einfachste und nächste ist, aber du wirst deine Gründe haben. Natürlich gibt es mehrere Wege nach Lübeck. Du wendest dich am besten Richtung Sonnenaufgang und wanderst die Straße nach Travemünde entlang. Dort, wo du auf der gegenüberliegenden Traveseite viele Schiffe siehst, liegt der Weiler Gothmund. Da machen die Schiffer Zwischenhalt auf ihrem Weg von der Travemündung zum Lübecker Stadthafen. Du musst dich auf die andere Traveseite übersetzen lassen. Vielleicht nimmt dich ein Schiffer mit. Wenn nicht, gibt es den Treidelpfad entlang des Flusses, dem du nur in die Stadt zu folgen brauchst. Du kommst dann am Burgtor an. Dort betreibt mein Orden ebenfalls ein Leprosenhaus …«

»Oh, das ist ja einfach«, sagte Taleke erfreut.

»Für die Füße einfacher als für die Seele«, bemerkte der Mönch knurrig und setzte sich mit wehender Kutte in Bewegung.

»Für die Füße einfacher als für die Seele, für die Füße einfacher als für die Seele«, murmelte Taleke, ohne auch nur im Entferntesten zu ahnen, was der rätselhafte Mönch damit gemeint haben mochte, während sie nach allen Seiten Ausschau hielt, um nicht den Weg der Gauklerinnen zu kreuzen.

Unbehelligt gelangte sie aus Schwartau hinaus. Der Weg nach Osten führte durch dichten Wald, und es war hier einsamer als auf der größeren Straße zum Holstentor.

Die Gaukler hatte sie ohne Reue verlassen. In der nächsten Nacht hätte sich Lutgerd über sie hergemacht, das ahnte sie, und sie hegte nicht das geringste Verlangen, wie ihre Mutter zu enden: auf einem verabscheuten Hof mit verabscheuter Arbeit und einer Tochter, der kein besseres Schicksal als das einer Tagelöhnerin beschieden war. Möglicherweise sogar das einer Hure.

Taleke kam trotz ihrer Müdigkeit allein schneller vorwärts als hinter dem lahmenden Esel. Erleichtert und einigermaßen satt legte sie einen flotten Schritt vor, der ein jähes Ende fand, als ihr eine Gruppe Reiter, gekleidet in gelb-grüne Farben, entgegenkam. Noch während sie ins dichte Gebüsch abtauchte, fiel ihr die Warnung des unsäglichen Lutgerd ein: die Bewaffneten des Bischofs. Vermutlich kamen sie vom Wehrturm, den sie in der Ferne sah.

Als die Pferde plötzlich antrabten, hielt Taleke den Atem an. Hatten die Kerle sie gesehen, obwohl sie miteinander geschwatzt hatten? Und wenn? Sollte sie Lutgerd überhaupt Glauben schenken? Sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass Männer, die gewiss jeden Morgen beten mussten und vom Bischof höchstselbst den Segen erhielten, Frauen überfielen. Sie hatte nicht gewildert – schließlich war eine zahme Gans kein Jagdtier –, nicht gestohlen und auch sonst kein Gebot, von dem sie wusste, übertreten.

Die bewaffneten Reiter in ledernen Harnischen passierten ihr Versteck, ohne zu erkennen zu geben, ob sie wussten, dass dort jemand hockte.

Mit einem erleichterten Schmunzeln kroch Taleke auf die Straße zurück, klopfte sich Laub und Erdkrümel aus dem Rock und nahm ihre Wanderung wieder auf, zufrieden mit sich selbst und der Welt. Alles verlief aufs beste.

Die Wegbeschreibung des Mönchs stimmte aufs Haar. Taleke entdeckte die Masten der Schiffe auf der anderen Seite der Wasserstraße und fand als Letzte Platz in einem Nachen, den der Fährmann gerade zum Hafen hinüberstaken wollte. Abgesetzt hatte er Krämer, deren Ziel Travemünde war, und jetzt war er auf dem Rückweg zum Anlegeplatz Gothmund. Zu ihrer Überraschung sparte sie das Fährgeld, denn die Travefähre am Weg von Travemünde nach Lübeck war die fromme Stiftung eines Lübecker Kaufmanns.

Gothmunds Hafenbecken lag geschützt hinter einem Schilfgürtel, und erst als der Fährnachen in die Einfahrt eingebogen war, sah Taleke die flachen Lastkähne, in die Ware geladen wurde, und die zahlreichen kleinen Ruderboote der Fischer, die auf Grasland hochgezogen waren.

Hier ging es noch lebhafter zu als in Neustadt, die Seeleute der großen seegehenden Koggen waren ausgelassen wie junge Hunde. Taleke, die sich an das hölzerne Bollwerk setzte, um den Betrieb zu beobachten und zu überlegen, wie es mit ihr weitergehen sollte, erkannte nach einer Weile, dass die besonders Lustigen diejenigen waren, deren Reise in Lübeck enden würde. Warum auch nicht, wenn die Handelsfahrt erfolgreich gewesen war und die Männer morgen schon ihre Ehefrauen und Kinder in die Arme schließen würden?

Ein Hauch von Neid keimte in Taleke auf, sie sprang hoch und schlenderte an den seegehenden Schiffen entlang, die längsseits des Ufers vertäut waren. Aus dem größten und stattlichsten schleppten die Stauer Fässer und Ballen heraus und verluden sie in die flachen Kähne. Ein markanter Duft von Fisch umwehte die Kogge.

»Du da«, rief ein Mann an Deck energisch nach unten. »Das Fass bring zurück auf die ›Brücke‹! Mein Malvasier ist keine Handelsware!«

Taleke drehte sich um sich selber, um alles begierig aufzusaugen.

»Staune gerne, aber steh nicht im Weg, Frau«, rief derselbe Mann ihr zu. »Mit solch schweren Lasten rennen sie dich über den Haufen, ohne es zu beabsichtigen.«

»Sie könnten ja auch aufpassen!« Trotz ihres Widerspruchs sprang Taleke zurück und schenkte dem großen, schlanken Mann mit den wehenden blonden Haaren ein vorsichtiges Lächeln, weil er sie nicht unhöflich behandelt hatte.

Er nickte schmunzelnd und wandte sich dann wieder den Stauern zu. Bestimmt war er der Herr des Schiffes, einer von denen, die weite Fahrten machten, um Gold und Silber nach Lübeck zu holen. Aber verpackte man Gold wirklich in mannshohen Ballen?

Taleke wandte sich den Lastkähnen zu. Die wurden bis hoch über die Wasseroberfläche hinaus beladen. Hinten blieb eine Plattform frei, auf der ein Mann stehen konnte. Unmöglich, dass die jemanden in den Stadthafen mitnahmen. Und die vornehmen Schiffer auf den geleichterten Hochseeschiffen wagte Taleke gar nicht erst anzusprechen.

Aber sie fand sich schnell mit dem Gedanken ab, am nächsten Tag auf dem Treidelpfad nach Lübeck zu wandern, und machte sich auf, einen Schlafplatz zu suchen. Unter dem vorspringenden Reetdach eines Geräteschuppens fand sie hinter Brennholz einen trockenen, warmen Platz.

Sie war hundemüde, aber der Schlaf wollte sich nicht einstellen. Der Duft eines am Spieß gedrehten Ferkels zog in Schwaden in ihr Versteck, ebenso wie der von ofenwarmem Brot. Schließlich konnte sie dem fröhlichen Schwatzen der Seeleute am Ufer nicht widerstehen, schlich hin und ließ sich geräuschlos hinter den Männern im Gras nieder. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen, während sie die Männer beobachtete, die über mehreren Feuern frisch gefangene, auf Stöcke aufgespießte Fische garten. Auch deren Geruch war unwiderstehlich, und Talekes Hunger gewaltig.

Noch während sie überlegte, ob es ihr gelingen würde, einen Fisch zu stehlen, wurde ihr, wie allen anderen, eine Forelle gereicht und als Draufgabe ein Becher Bier, das ebenso großzügig ausgeteilt wurde. Staunend griff sie zu.

Das Bier war himmlisch. Diese Sorte hatte sie noch nie gekostet. Stillschweigend genoss sie alles, was ihr geboten wurde, auch, dass man sie nicht fragte, woher und wohin, sondern sie einfach eine glückliche Rückkehr mitfeiern ließ. Mit solchen Männern hatte sie noch nie zu tun gehabt.

Der einzige Rückkehrer war die Kogge namens »Brücke«, die Getreide aus dem Süden und Salz ins norwegische Bergen gebracht hatte und als Rückfracht Stockfisch fuhr. Der Schiffer hieß Volrad Wittenborch. Er pflegte das Glück auf seiner Seite zu haben, so auch bei dieser ersten Fahrt im Frühjahr: Sie hatten eine schnelle Fahrt ohne Sturmschäden, Unfälle und Seeräuberüberfälle gehabt, und der Handel war zügig und in vollem Einvernehmen mit den norwegischen Kaufleuten abgewickelt worden. Besser konnte es gar nicht gehen, erfuhr Taleke.

»Alles zu eurer Zufriedenheit, Männer?«, fragte plötzlich aus der schon dunklen Nacht eine Stimme.

»Jawohl, Schiffer, und besten Dank auch für das Bier«, antworteten die Seeleute im Chor.

»Gut, Männer, dann feiert in Demut und Bescheidenheit weiter«, mahnte der Mann, der Taleke vom Schiff aus angesprochen und jetzt seine blonden Haare mit einem Samtbarett gebändigt hatte, wie sie erkannte, als er in den Lichtschein trat. »Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Wenn die Fässer mit unserem guten Hopfenbier geleert sind, geht still zur Koje. Hütet euch vor Besuchern an eurem Feuer, die Wasserbrand oder Gagelbier mitbringen. Beides ist Teufelszeug und gefährlich.«

»Wir wissen es, Schiffer«, antwortete einer der Männer ernst, ein junger, rothaariger Kerl.

»Gut, Tideke. Dann wünsche ich euch allen eine bekömmliche Nacht, die kurz sein wird. Die ›Brücke‹ wird morgen in aller Frühe getreidelt, und am Nachmittag seid ihr zu Hause.«

Die Seeleute klapperten zustimmend mit allem, was dazu geeignet war: mit den Essmessern an den Trinkbechern, mit Holz am Bierfass, mit einer Flöte am Drehspieß. Taleke stimmte mit Löffel und Messer begeistert ein.

»Ihr seid auch hier?«, fragte Wittenborch lächelnd.

»Nicht Ihr, Herr Schiffer. Du ist angemessen für jemanden wie mich«, erwiderte Taleke ungewohnt bescheiden und schlug die Augen nieder. »Ich bin nur eine Magd, zurzeit auf Wanderschaft nach Lübeck. Ich danke für die Gastfreundschaft, die unverdient ist. Eure Männer sind sehr großzügig. Ich habe nicht gebettelt, ich wäre mit der Gesellschaft froher Menschen zufrieden gewesen.«

»Du warst hungrig?«

»Oh ja, Herr Schiffer, ich hatte nur einen kleinen Käselaib, der bis gestern reichte, und heute war meinem leeren Magen nach einem großen Wal zumute. Wir sagen: ’n grawen Knust is beter as ’n leddig Fust, aber die Brotkruste hätte mir heute nicht gereicht.«

Er lächelte auf sie herunter. »Dann stärke dich nur tüchtig und danke dem Herrn dafür.«

Taleke nickte voller Ernst.

Ohne ein weiteres Wort verließ Wittenborch seine Mannschaft. Taleke blickte ihm fassungslos nach. Ein stattlicher Mann von vornehmer Gesinnung, wie sie noch keinen kennengelernt hatte. Rohlinge, Holzköpfe, Flegel, Rabauken und Vergewaltiger – alles war auf dem Gut vertreten gewesen, außerdem hatte es verlogene Geistliche gegeben. Dem ersten Mann in ihrem Leben, vor dem sie so etwas wie Respekt empfand, war sie soeben begegnet.

Ein weiteres großes Schiff legte an. Da es fast dunkel war, wurde nicht mehr ent- oder umgeladen. Stattdessen wurde ein viertes Feuer entfacht, an dem die Seeleute des Neuankömmlings ihr Abendessen kochten und brieten. Allmählich mischten sich die Mannschaften der beiden Hochseeschiffe, vermehrt um Binnenschiffer und Flussfischer von Gothmund, dazu die Stauer, die in der Nachbarschaft wohnen mochten.

Die neu Angekommenen waren Gotlandfahrer. Übereinstimmend dünkten sie sich vornehmer als die Bergenfahrer der »Brücke«. Darüber brach nach dem Essen ein Streitgespräch aus, das die beiden Steuerleute lauthals miteinander führten.

Mit offenem Mund hörte Taleke zu.

Die Tradition der Gotlandfahrer war älter, gewiss, aber die Bergenfahrer sahen die Zukunft auf ihrer Seite. »Angeber! Wir werden eine Vereinigung der Bergenfahrer gründen!«, polterte einer. »Dann sind wir die Stärkeren! Stockfisch ist wichtiger als Pelz! Wer frisst schon Pelze?«

»Die Reichen gestalten die Zukunft! Nicht die Armen, die von Stockfisch leben.«

Die sind ja bissig wie die Aale, dachte Taleke. Wie konnte das sein, war doch keiner hungrig geblieben, und warm hatten sie es obendrein.

»Nun, nun«, brüllte ein vierschrötiger Kerl, der gerade mit zwei Knechten angelangt war, beschwichtigend. Er gehörte nicht zu den Seeleuten und brachte diese allein schon durch seine Statur zum Schweigen. »Trinkt, Männer! Bier beruhigt die Gemüter! Nur fünfzig Scherf das Fass.«

Johlend stürzten sich die Männer auf die Fässer, die, dem Geräusch nach zu urteilen, oberhalb der Hütten von Gothmund von Karren abgeladen und zur Landzunge herabgerollt worden waren. Taleke bekam ihren Teil ab und wusste sofort, dass dies das Bier war, das sie kannte, das gewöhnliche Bier der Armen. Das Gagelbier, vor dem Wittenborch gewarnt hatte. Sie wusste nicht, warum. Sie war daran gewöhnt, und ihr schmeckte es.

Mit dem Bierverzehr verschärfte sich zwischen beiden Mannschaften der gereizte Ton. Plötzlich warf sich einer aus der Mannschaft der Gotlandfahrer auf einen von der »Brücke« und versuchte, ihn zu würgen. Andere Männer wollten schlichten, was nicht gelang. Stattdessen prügelten sie sich derart, dass weder Freund noch Feind erkennbar war. Taleke, die die Flucht zu ergreifen versuchte, wurde von einem Seemann am Knöchel gepackt und zu Boden gezogen.

»Erst mal bist du dran«, keuchte er, bevor er sich der Länge nach auf sie sacken ließ. Sein biergeschwängerter Atem umhüllte Taleke, und sie entging seinem vollen Gewicht nur dadurch, dass sie sich mit aller Gewalt zur Seite warf.

»Hilfe!«, stieß sie aus, obwohl sie kaum noch Luft bekam.

Mit einer Hand hatte er sie an der Kehle gepackt, mit der anderen nestelte er an seinem Wams, und obwohl Taleke sich wie ein Aal wand, kam sie nicht frei.

Er rieb sein gewaltiges Gemächt an ihr, immer schneller und schneller, während er sich bemühte, es bloßzulegen. Taleke wehrte sich verzweifelt. Ihre Faust stieß ins Leere, und der Kerl wieherte vor Vergnügen.

Plötzlich strömte ihr köstliche frische Luft in die Nase, sie konnte wieder atmen und fühlte sich leicht wie ein Vogel. Der zudringliche Seemann landete neben ihr im Gras, und auf sie herab blickte im flackernden Feuerschein Schiffer Wittenborch.

»Eine erfahrene Frau macht sich aus dem Staub, wenn an Männer, die sich streiten, minderwertiges Bier ausgegeben wird«, sagte er und reichte ihr seine Hand.

»Ich wusste nicht, was Ihr damit meintet«, gab Taleke kläglich zu und setzte sich auf. »Ich kannte bis heute nichts anderes.«

»Ja, das verstehe ich. Aber manchmal verdreht das minderwertige oder gepanschte Bier den Männern den Kopf, und sie werden gefährlich, bevor sie an Vergiftung sterben.«

Taleke schnappte vor Entsetzen nach Luft. Davon hatte sie noch nichts gehört.

»Dabei halten Bergenfahrer und Gotlandfahrer im Allgemeinen zusammen. Auch daran kannst du erkennen, welche Auswirkungen das Teufelszeug hat.« Wittenborch musterte sie nachdenklich. »War es klug von dir, von zu Hause wegzulaufen? Zumindest muss ich das vermuten.«

Eine Ermahnung, als sei er ihre Mutter! Wie eine überraschte Spinne schnellte Taleke in die Höhe. »Ich bin so gut wie andere Menschen auch in der Lage, mich in einer freien Stadt zurechtzufinden! Ich kann alles lernen, wonach mir der Sinn steht, das ist nicht allein einem Bergenschiffer vorbehalten, Herr Wittenborch!«

»Schon gut«, beendete Wittenborch ihren Wutausbruch ohne Anzeichen von Belustigung oder Verachtung. »Du willst nach Lübeck. Wenn du möchtest, kannst du auf meinem Schiff bis in den Stadthafen mitfahren. Es erspart dir den langen Marsch auf dem Treidelpfad und außerdem die Überprüfung deiner Person am Burgtor.«

Überprüfung? Am Ende ließ man sie gar nicht in die Stadt hinein! An dergleichen hatte Taleke überhaupt noch keinen Gedanken verschwendet. »Wenn Ihr so freundlich wärt«, murmelte sie beschämt.

»Gut. Melde dich im Morgengrauen an der ›Brücke‹.«

Kapitel 2

Der Lärm, der aus dem »Affenbrot« auf die Gasse drang, war ohrenbetäubend. Gegröle von Männerstimmen mischte sich mit den Klängen einer Laute.

Volrad Wittenborch schmunzelte, während er den Beischlag zur Schenke, in dem ein Kreis übermütiger Bekannter zu feiern pflegte, hochstieg. Alles junge Männer, Söhne von Ratsherren, Kaufleuten und Schiffern der Fernfahrer, die feierten, was das Zeug hielt. Das »Affenbrot« in der Nähe der Jakobikirche war nicht der standesgemäße Ort für die Elite der Stadt, aber die Väter, die in ihrer Jugend ebenfalls über die Stränge geschlagen hatten, duldeten schmunzelnd, dass ihre Söhne sich die Hörner in einem Teil der Stadt abstießen, den ihre Gattinnen nicht betreten würden.

Wittenborch hätte sich nicht gewundert, wenn sein Freund Nicolaus Puttfarcken wieder einmal der Urheber dieser ausgelassenen Feier gewesen wäre. In diesem Frühjahr noch sollte er Lübeck verlassen, um in Paris ein Studium zu beginnen, wie so viele junge Leute aus aller Herren Länder.

Möglicherweise würde sich Nicolaus jetzt endlich den nötigen Ernst für einen gesellschaftlich anerkannten Beruf zulegen. Wittenborch tippte auf das Studium der Jurisprudenz, damit ließ sich schließlich in einer aufstrebenden Stadt wie Lübeck am meisten anfangen, sofern man nicht, wie Vater Puttfarcken, nur vom Ertrag des eigenen Geschäftes leben wollte. Wer in der Stadt etwas darstellen wollte, studierte Rechtswissenschaften in Paris und in Bologna.

Gebückt trat er durch die für ihn zu niedrige Tür ein. Einen Augenblick brauchten seine Augen, um sich an das schummerige Licht zu gewöhnen.

»Gott zum Gruße, Volrad!«, schrie Nicolaus überschwenglich. »Wir haben dich vermisst!«

Wittenborch grinste von einem Ohr zum anderen. Seine Vermutung hatte ihn nicht getrogen. »Wir waren schneller als jeder Seeräuber und als jeder Dorsch. Und da bin ich ja nun.«

»Ja, da bist du nun. Komm, setz dich und feiere mit.«

»Deshalb bin ich hier.« Der Schiffer nahm seine Kappe ab und hockte sich auf die Bank an dem langen, schmalen Tisch, an dem die Freunde saßen, eine bunte Gesellschaft, deren Gemeinsamkeit darin bestand, dass die Väter begütert waren.

Ein Lautenspieler hockte mit gegrätschten Beinen auf einem großen Fass und klimperte verhalten vor sich hin.

»Gerade erst zurück?«, fragte Nicolaus und prostete Volrad zu, als dieser einen Humpen mit schäumendem Bier erhalten hatte.

»Prost! Jawohl. Die Glocken vom Heiligen-Geist schlugen ihr Lied, als wir einliefen. Ist alles hervorragend gelaufen.«

»Prächtig! Du bist zu beneiden.«

»Ich? Ich segle doch nur Lübeck – Bergen – Lübeck. Du bist zu beneiden! Wer kommt denn schon nach Paris?«, fragte Wittenborch nachsichtig lächelnd. »Soll es bald losgehen?«

»Nicolaus! Wo bleiben denn die Weiber, die du uns versprochen hast?«, grölte einer an der langen Tafel, bereits betrunken genug, um auf das Gespräch anderer keine Rücksicht zu nehmen.

Puttfarcken zuckte die Achseln und verzog abfällig die Lippen. »Woher soll ich das denn wissen? Bestellt waren sie. Mein Knecht Heinrich wird unzuverlässig.«

»Es ist langweilig ohne Weiber, stimmt’s?«, fragte die gleiche Stimme.

Wittenborch suchte nach dem Sprecher. Ein Dutzendgesicht, wie so viele von Nicolaus’ Freunden. Er kannte den Mann nicht.

»Vielleicht haben sie im ›Affenbrot‹ schlechte Erfahrungen gemacht. Notfalls ziehen wir um. Es gibt schließlich Tavernen, in denen man weniger prüde ist! Und während ich mit Wittenborch rede, überleg dir doch, was wir anstellen könnten, um dem Rat mal Feuer unter dem Hintern zu machen«, schlug Puttfarcken vor. »Diese Dösbattel ein bisschen zu erschrecken ist schon lange fällig.«

»Wer muss denn da noch lange überlegen?«, rief ein anderer. »Wir könnten Brände vor einem Tor legen, um die Wächter herauszulocken, oder wir könnten die Boote der Binnenschiffer reihenweise losmachen oder alle Kirchenglocken auf einmal läuten oder die Gänge versperren, in denen Leute leben, die wir nicht leiden können …«

»Hör auf«, unterbrach ihn Puttfarcken gelangweilt. »Das haben wir doch alles schon gemacht. Lass dir etwas Neues einfallen. Schankmädchen, wo bleibt das Essen!«

»Sofort, junger Ratsherr«, antworteten der Wirt und das Mädchen unterwürfig im Chor.

»Na, noch bin ich’s nicht«, antwortete Puttfarcken grinsend. »In ein paar Jahren dürft ihr mich so anreden.«

»Dann werdet Ihr im Ratskeller speisen, nicht mehr hier«, bedauerte der Wirt.

Wittenborch, der das Gespräch still verfolgte, während die übrige Gruppe lebhaft disputierte, stellte fest, dass Schmeicheleien ihre Wirkung bei Nicolaus immer noch nicht verfehlten. Es war eine seiner Kardinaluntugenden, ansonsten war er ein verlässlicher Freund, den er seit ihrer gemeinsamen Zeit auf der Stadtschule Sankt Jakobi kannte. Manches Mal hatte Nicolaus ihn vor allzu harten Strafen mit dem Pritschholz bewahrt, und der Lateinlehrer hatte wegen der hohen Stellung des Ratsherrn Puttfarcken nicht gewagt, den Sohn zu relegieren.

»Ach was, ich werde mich natürlich so nach deinem Fraß sehnen, dass ich zurückkomme«, murrte Puttfarcken nach einer nachdenklichen Pause, um sich dann plötzlich wieder seinen Freunden zuzuwenden. »Was ist, raus mit euren Ideen! Giovanni, was meinst du dazu?«

Die ganze Gesellschaft richtete ihre Aufmerksamkeit auf einen jungen Mann am Tischende.

»Nicolaus, treib es nicht zu weit«, riet Giovanni bedächtig, »bisher ist der Rat nachsichtig gewesen, obwohl er natürlich weiß, aus welcher Quelle die Streiche stammen. Aber irgendwo gibt es sicherlich auch für ihn eine Grenze …«

»Ach was«, tat Puttfarcken ab.

Dieser Giovanni hatte sich immerhin einen Rest von Verstand bewahrt, fand Wittenborch, während alle anderen sich beeilten, Nicolaus beizupflichten. Seine bräunliche Haut wies ebenso wie sein Name darauf hin, dass er nicht in Lübeck gebürtig war. Aber er sprach, als hätte er hier schon immer gelebt.

»Schwierig. Wir haben ja schon alles gemacht«, meldete sich einer der anderen gelangweilt. »Hast du nicht selber eine Idee?«

»Natürlich!«, bestätigte Nicolaus mit einem selbstsicheren Grinsen.

»Lass hören!« Die ganze Gesellschaft wurde still, bis auf zwei Streithähne.

»Also, die Idee trage ich schon seit einiger Zeit mit mir herum«, begann Nicolaus behäbig, um die Aufmerksamkeit auch der letzten beiden einzufangen. »Zuvor muss ich aber etwas wissen. Ist gegenwärtig jemand am Kaak angekettet? Ich meide den Rathausplatz, solange die alten Herren tagen, und war seit der vorigen Woche nicht mehr dort …«

Gelächter.

»Nur die Frau eines Brauers«, wusste einer. »Sie soll sein Bier gepanscht haben. Hat er behauptet.«

»Kette oder Strafmantel?«

»Nur Halsgeige. Das Niedergericht glaubte der Ausrede des Brauers wohl nicht so ganz, weil er schon einmal in Verdacht geraten war.«

»Sie ist mir egal. Er auch. Aber die Halsgeige ist hervorragend für meinen Plan«, stellte Nicolaus begeistert fest. »Also hört zu. Wir brechen die Halsgeige auf, das ist eine schnell gemachte Sache. Die Frau mag gehen, wohin sie will. Und dann …«

»Und dann …?«, flüsterte jemand.

Puttfarcken pulte schweigend mit der Zunge in seinen Backenzähnen, um die Spannung noch ein wenig anzuheizen. »Und dann schmücken wir den Kaak mit Eichhörnchenfellen. Mit einem Kranz um den Hals, als wär’s der Kragen eines gutgestellten Bürgers.«

Für einen Augenblick herrschte Stille, selbst am Ausschank, dann brach der Tumult los.

»Mensch, Puttfarcken!«, schrie einer, um den Lärm zu übertönen, »dafür schicken sie uns auf den Strafstuhl! Eine solche Verhöhnung lässt sich der Rat nicht gefallen. Auch wenn es keine Hermelinfelle sind.«

»Man könnte es wagen. Sobald Puttfarckens Vater erfährt, wessen Idee es war, passiert uns nichts«, prophezeite Giovanni. »Aber die flüchtige Frau werden sie aufgreifen und dann richtig hart bestrafen. Deswegen bin ich dagegen.«

»Was geht uns die Frau an! Trotzdem würde ich nicht darauf wetten, dass sie uns ungeschoren lassen. Nicolaus’ Vater ist als Richter der Stadt verpflichtet.«

»Giovanni hat schon recht«, verkündete Nicolaus hochmütig. »Mir würde mein Vater nichts tun. Außerdem ist es ein Streich, den man in der Stadt nicht vergessen wird. Ich kröne damit meine Abreise nach Paris.«

Wittenborch war unbehaglich zumute. Er glaubte nicht, dass eine solche Tat noch unter den Tatbestand eines Streiches fiel. Es handelte sich vielmehr um eine Kriegserklärung an den Rat, denn sie stellte die Macht der Stadt Lübeck über Hochgericht und Niedergericht in Frage. Aber Puttfarcken bereitete zweifellos mit dieser Idee, die so ungewöhnlich war, dass man jahrelang darüber reden würde, seinen zukünftigen glänzenden Lebensweg als Ratsherr vor. »Felle sind teuer«, bemerkte er.

Nicolaus winkte ab. »Eichhörnchen doch nicht! Mein Vater hat gerade drei Fässer voll bekommen.«

»Für einen Kaakkragen wird man eine ganze Menge brauchen. Man wird den Diebstahl entdecken«, wandte jemand am Tischende ein, wo erfahrungsgemäß nicht die allerbesten von Puttfarckens Freunden Platz zu nehmen hatten.

»Sei nicht so kleinmütig! Bis der Gehilfe an das hinterste Fass gelangt, aus dem wir das Zeug nehmen, bin ich längst in Paris«, wiegelte Puttfarcken unwillig ab. »Außerdem bekommt Vater die Felle ja zurück. Er wird sie schon als die seinen erkennen.«

Der Wirt und sein Knecht trugen ein Brett mit den Speisen herein. Die Platte mit knusprigen Hahnenschlegeln, die in einer scharf duftenden Tunke gewälzt worden waren, wurde vor dem Ratsherrensohn als dem vornehmsten Gast im »Affenbrot« und gleichzeitig Gastgeber abgesetzt. Für die weniger engen Freunde am Tischende gab es Dörrfleisch mit Saubohnenmus und als Nachspeise für alle einen süßen, gelben Brei.

Der Schiffer erhob sich, um sich zu verabschieden. Wo solche Pläne geschmiedet wurden, wollte er nicht anwesend sein, mitmachen würde er ohnehin nicht, außerdem war der Beginn der Mahlzeit ein passendes Signal zum Aufbruch.

Puttfarcken, der seinen Freund kannte, langte nach dessen Oberschenkel und drückte ihn auf die Bank. »Bleib«, befahl er. »Wir werden uns mehrere Jahre nicht sehen.«

Dagegen fand Wittenborch kein schlagendes Argument und setzte sich wieder. Zu seinem Glück wurde der Plan nicht mehr erwähnt, sobald der heiße Würzwein als Auftakt gebracht worden war und sich danach alle hungrig den Speisen widmeten.

Die Platten waren noch nicht ganz abgeräumt, als der junge Mann namens Giovanni ohne vorherige Anzeichen von Unwohlsein mit einem vernehmlichen Seufzer von der Bank fiel. Die meisten sprangen erschrocken auf und scharten sich um den am Boden Liegenden.

Wittenborch stieß sie beiseite und kniete sich neben den Bewusstlosen. An Bord war er derjenige, der sich um Verletzte und Kranke kümmerte, da er als Einziger Ratschläge nachzulesen imstande war.

Giovanni war einer der vielen Kaufmannssöhne, die Puttfarcken um sich sammelte, um wenig später das Interesse an ihnen zu verlieren. Dieser schöne Jüngling war möglicherweise sogar ritterbürtig, denn er hatte ein ungewöhnlich geschnittenes, schmales Gesicht wie Männer von jenseits der Alpen. Jetzt war er auffallend blass, und sein Körper bebte wie bei starkem Schüttelfrost.

Wittenborch klopfte ihm sanft die Wangen, ohne dass sich ein Erfolg einstellte. »Wir legen seine Beine auf die Bank, damit das Blut wieder in den Körper zurückfließt«, ordnete er an.

»Nein, bringt Giovanni raus!«, fuhr Puttfarckens Stimme dazwischen. »Wer kann denn beim Anblick eines Siechen feiern? Und wer weiß, was er hat! Auf dem Rittergut seines Vaters kann er sich Aussatz oder sonst was geholt haben …«

Volrad Wittenborch runzelte die Stirn. »Er ist doch einer deiner Freunde …«

Doch Puttfarcken kümmerte sein Einwand nicht. »Wirt!«, brüllte er.

Der Wirt kam zutiefst erschrocken aus der Küche gerannt und verbeugte sich vor Puttfarcken. »Ratsherr? Was liegt an?«, erkundigte er sich mit zitternder Stimme.

»Du hast uns eine vergiftete Speise kredenzt! Dein Mus bringt meine Freunde um!«

»Nein, Ratsherr«, stammelte der Wirt entsetzt, »ganz bestimmt nicht! Und sieh, alle anderen sind gesund.«

Das war nicht von der Hand zu weisen. Wittenborch musterte einen nach dem anderen. Die Gesichter der jungen Männer zeigten Verwunderung, manche auch Belustigung über die sichtbar gewordene Schwäche eines der ihren.

Ein Jüngling mit flachsblonden Haaren deutete mit einer gotländischen Gabel auf die Schüssel mit Dörrfleisch und Saubohnenmus. »Die Speise ist in Ordnung. Das Dörrfleisch ist nicht ranzig. Die Saubohnen habe ich auch probiert, sie sind in frischer Milch gekocht und mit Muskatblüte gewürzt, wie es sich gehört, stimmt’s, Wirt?«

»Oh, junger Herr, Ihr sprecht die Wahrheit«, rief der Wirt und verbeugte sich voller Dankbarkeit ein ums andere Mal vor ihm.

»Das sagst ausgerechnet du, der du ein teuflisches Werkzeug beim Essen benutzt, als hätte es unsere Kirche nicht verboten?«, erkundigte sich einer, dessen Hände von den Hahnenschlegeln völlig verschmiert waren, sarkastisch.

Wittenborch presste die Kiefer zusammen, um nicht ausfallend zu werden. Da war es wieder, das alte Vorurteil. Warum sollte eine Gabel, die nicht nur auf Gotland, sondern auch im norwegischen Bergen in Gebrauch war, das Instrument des Teufels sein, nachdem die frommen Byzantiner sie jahrhundertelang benutzt und die Nordländer sie aus praktischen Gründen übernommen hatten? Vermutlich war der weichlich aussehende Ankläger, der so gut über Teufelswerkzeug Bescheid wusste, der illegitime Sohn eines Domherrn.

»Also, wird’s bald, Wirt?«, brüllte Puttfarcken, außer sich vor Wut. »Ich möchte ungestört zu Ende speisen!«

»Ja, ja«, rief der Wirt und befahl mit gedämpfter Stimme den Knecht zu sich. Zusammen schleppten sie den bewusstlosen Giovanni in die hintere Stube.

»Und du kommst zu mir, Volrad«, ordnete Puttfarcken mürrisch an. »Wenn es keine Vergiftung ist, wird er sich schon erholen.«

»Ich muss jetzt wirklich los«, entschuldigte sich Wittenborch. »Ich muss vor dem Mittagsläuten noch wegen vier Timmern weißer Hermelinfelle verhandeln, die ich durch Zufall in die Hand bekam.«

Puttfarcken zog die Augenbrauen in die Höhe. »Weiße Hermelinfelle. Donnerwetter! Willst du sie nicht meinem Vater anbieten?«

»Meinst du, er wäre interessiert?«

»An weißem Hermelin immer! Eil dich am besten. Die Ratsherren werden jetzt gerade ihre Mahlzeit im Ratskeller beendet haben und lüften ihre weinvernebelten Hirne vor der nächsten Sitzung wahrscheinlich auf dem Rathausplatz aus. Bitte bestelle ihm die untertänigsten Grüße seines ältesten Sohnes.«

Wittenborch nickte und umarmte schweigend seinen Jugendfreund, der ihm allmählich fremd zu werden drohte. Hoffentlich ging er ihm nicht verloren. »Seh’ ich dich noch vor deiner Abreise?«, fiel ihm an der Tür ein.

Nicolaus Puttfarcken zuckte die Schultern. »Kommt darauf an, wann wir dem Kaak das ratsherrliche Gewand anlegen können. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen.«

»Dann wünsche ich dir jedenfalls viel Erfolg beim Studium der Jurisprudenz«, verabschiedete sich der Schiffer und setzte seine Kappe auf.

»Ich tue schon lange nicht mehr, was mein Herr Vater sagt, und in Paris werde ich damit nicht wieder anfangen! Ich habe mich entschlossen, Medicus zu werden.«

Wittenborch nickte und zog die Tür hinter sich zu, dann erst fiel ihm auf, wie wenig Nicolaus’ Plan zu seinen bisherigen Liebhabereien passte. Er interessierte sich doch gar nicht für Krankheiten.

Durch den Hof gelangte er in die Küche zurück, wo er sich vergewissern wollte, dass sich dieser Giovanni erholte.

Noch war er nicht wieder zu sich gekommen. Der Schiffer lagerte die Beine des unglücklichen Jünglings hoch, sorgte dafür, dass er frei atmen konnte, und rieb seine kalten Hände, bis sie wärmer wurden. Er wachte über ihn, bis er die Augen aufschlug und auf zittrigen Beinen in die Schankstube zurückkehren konnte.

Kapitel 3

Voller Hoffnung auf ein neues Leben war Taleke von der Kogge des Schiffers und Kaufmanns Volrad Wittenborch auf die steingepflasterte Kaje von Lübeck gesprungen. Was aus der Ferne wie ein Hügel mit zwei Erhebungen ausgesehen hatte, erwies sich aus der Nähe als schwer befestigte Stadt. Andächtig legte Taleke den Kopf in den Nacken, um die hohe Stadtmauer aus Backstein zu betrachten.

Im Bereich des Hafens war sie von mehreren kleinen Pforten durchbrochen, die nicht bewacht wurden. Erst jetzt wusste Taleke das Geschenk, das ihr der Bergenschiffer gemacht hatte, richtig zu würdigen: Sie konnte tatsächlich in die Stadt gelangen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Vor den großen Toren an den vier Fernstraßen wurden die ankommenden Reisenden dagegen von den Soldaten des Rats oder des Bischofs befragt und durchsucht, wie sie gehört hatte. Und wusste sie, ob man sie nicht als mittellose Landfahrerin sogar zurückgewiesen oder in eine Gefängniszelle gesteckt hätte?

Eine Schwierigkeit tat sich jetzt allerdings auf. Sie würde sich nicht zum Siechenheim der Franziskaner außerhalb des Burgtors trauen, um nach Brot zu fragen. Vielleicht ließe man sie nicht nach Lübeck zurück.

»Wahrschau!«, brüllte eine verärgerte Stimme. Noch bevor Taleke beiseitespringen konnte, saß sie mit dem Hinterteil in einer Pfütze und betrachtete einen riesigen, auf zwei Beinen wandelnden Warenballen von unten.

Beschämt sah sie sich zur »Brücke« um, um an Deck den unverschämt zu ihr herabgrinsenden Rothaarigen namens Tideke zu entdecken, und neben ihm Schiffer Wittenborch, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte.

»Pfft«, fauchte Taleke leise und wandte sich wieder der Mauer zu. Die schwer beladenen Träger keuchten in einem ununterbrochenen Strom durch die Pforten in die Stadt. Sie putzte sich ab, schlängelte sich zwischen den Männern durch, schlüpfte durch das Hafentor und war endlich an ihrem Ziel: in der Stadt Lübeck.

Taleke vergaß alle Gedanken an Tore und Wächter. Und auch an Schiffer Wittenborch, zu dem sie ein gewisses Vertrauen gefasst hatte.

Vor ihr lag eine breite, steingepflasterte Gasse, die sich schnurgerade den Hügel hochzog. Fast ehrfürchtig betrachtete sie die vielen steinernen Hausgiebel. Unmittelbar vor sich sah sie eine Kapelle und auf dem Hügel einen der vielen Kirchtürme, die vom Wasser aus sichtbar gewesen waren.

Beide erinnerten sie daran, dass sie schon wieder Hunger hatte. Das Mus, das sie auf der Kogge zum Morgenmahl bekommen hatte, war längst verdaut. Munteren Schritts sprang sie über die Schmutz- und Regenwasserrinne, die die Straße teilte, und schloss sich einer Gruppe von Pilgern an, die vor der Kapelle namens St.-Clemens-Kirche wartete. Sie hätte wetten mögen: auf Essen. Alle waren ausgerüstet mit dunklem Mantel, Schlapphut und Wanderstab, und Taleke hörte beeindruckt zu, was die Männer und die wenigen Frauen zu erzählen hatten.

Anscheinend stammten die Pilger aus verschiedenen Ländern rings um die Ostsee, aber in ihre eigenen Sprachen mischten sie immer wieder Plattdeutsch, und so verstand Taleke sie ganz gut.

Die Schlange der Wartenden rückte langsam vor. Taleke war bereits in der Kapelle angelangt, als sie merkte, dass nicht Essen, sondern kleine Abzeichen für den Besuch der Pilgerkapelle ausgegeben wurden. »Wo kann ich denn hingehen?«, fragte sie entgeistert die Frau, die die Pilger abfertigte. »Ich habe einfach nur Hunger.« Wegen der aus grauem Stoff gefertigten Tracht vermutete Taleke, dass sie eine Nonne war. Und die waren zur Hilfe verpflichtet, genau wie Mönche.

»Bei uns werden nur Pilger aufgenommen«, erklärte die Frau bedauernd. »Du hast wirklich nicht vor, mit anderen Gläubigen auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu wandern?«

»Nein, ich möchte auf dem kürzesten Weg in einen Speisesaal wandern. Aber Geld habe ich kaum«, gab Taleke verzweifelt zu.

Die Nonne musterte sie streng. »Du siehst gesund und arbeitsfähig aus. Für Leute deines Schlages gibt es keine Almosen.«

»Ich will gerne für Essen arbeiten. Aber wo? Bitte verratet es mir, ich bin hier fremd!«

Die Nonne zuckte die Schultern. »Meine Aufgabe ist es, Pilger zu betreuen. Du gehörst offensichtlich nicht zu ihnen. Troll dich und mach Platz für die Frommen!«

»Amen!«, knurrte Taleke, verließ voller Wut die Pilgerkapelle und wanderte hügelaufwärts an vornehmen Häusern vorbei, zwischen denen vereinzelt alte, hölzerne Häuser stehen geblieben waren. Wahrscheinlich von besonders armen Kaufleuten. Sie schnaubte. Arme Kaufleute! Gab es die überhaupt?

Die meisten Häuser dieses Kaufmannsviertels waren jedenfalls aus Ziegeln erbaut. Unten, wo die Backsteine grün glasiert waren und sich hohe Fenster- und Türöffnungen befanden, lagerte anscheinend die Ware, wie Taleke missmutig feststellte, als sie einen Träger beobachtete, der in der lichtdurchfluteten Halle einen Sack ablud. Über der Halle befand sich der Giebel mit zahlreichen Öffnungen, die mit hölzernen Läden verschlossen werden konnten. Auch die sahen eher nach Lagerraum aus. Wo aber wohnte dann die Kaufmannsfamilie?

Straßauf, straßab das Gleiche. Nirgends ein Haus, an dem Taleke anzuklopfen gewagt hätte, und auch kein Kloster. Flüchtig wünschte sie sich zurück zu den Gauklern. Hier in der Stadt war deren Betätigungsfeld, hier wussten sie sich vermutlich alles zu verschaffen, was sie brauchten. Hingegen gab es hier weder Gänse noch Kräuter, die sie selbst leicht in eine Mahlzeit hätte verwandeln können.

Einen Versuch machte sie in einem Gildehaus. Doch sie wurde von einem Burschen so schnell hinausgeworfen, dass sie nicht einmal feststellen konnte, welches Handwerk die Männer ausübten.

In dieser Stadt war sie nicht erwünscht.

Während sie noch ihren Rock sauber klopfte, gingen ihre Gedanken zurück zu ihrer Mutter. Ob sie sie vermisste? Sollte sie zurückgehen?

Noch nie hatte Taleke sich so verlassen gefühlt. Diese Welt war nicht ihre, sie wusste nicht mit ihr umzugehen. Und Schiffer Wittenborch hatte mit seinen Vorbehalten recht gehabt.

Schließlich geriet sie auf einen großen Platz mit zwei langgestreckten, prächtigen Gebäuden. Unter den Arkaden des einen wurde mit Stoffballen gehandelt. Vornehme Herren in wadenlangen Mänteln mit Pelzkragen wandelten gemächlich zwischen den Ständen umher, und jeder wich ihnen ehrfürchtig aus. Träger und arme Leute gab es hier nicht.

Außer Taleke.

Sie sah sich um. In der Mitte des Platzes entdeckte sie einen Schandpfahl, an den eine Frau gekettet war. Ihr Hals steckte in einer Art hölzerner Zwinge, die Hände daneben in kleineren Ausschnitten. Taleke erschrak, fühlte sich aber trotzdem davon angezogen und näherte sich bedächtig. So konnte sie auch die Beschimpfungen verstehen, die die um den Kaak versammelten Mägde, Lehrjungen und Knechte ausstießen, während sie die Ärmste mit faulen Kohlstrünken, Pferdeäpfeln und anderem Unrat bewarfen. »Bierpanscherin!«, brüllten sie. »Hau ab aus Lübeck!«

Taleke schluckte aufgeregt. Für so wenig konnte man aus der Stadt geworfen werden? Die Verwalter auf dem Gut hatten das Gagelbier ständig gestreckt, und niemand hatte sich beschwert. Schon gar nicht hatte jemand sie zur Verantwortung gezogen.

Zu gerne hätte Taleke gewusst, was auf der Holztafel geschrieben stand, die man neben die Sünderin gehängt hatte. In einer Stadt musste man wohl mindestens lesen können, wenn man überleben wollte.