6,99 €

Mehr erfahren.

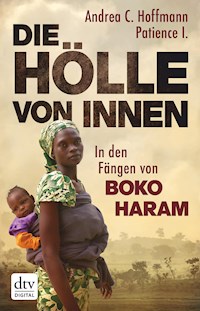

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Hölle von innen Die junge Nigerianerin Patience hat die Hölle von innen gesehen. Mit 17 wird sie von der Terrorgruppe Boko Haram verschleppt. Wie es ihr gelingt, als schwangere Christin zu überleben, schildert sie in diesem eindringlichen Buch. Der Journalistin Andrea C. Hoffmann vertraut sie an, was sie in der Gefangenschaft erleiden und welche ungeheuren Grausamkeiten sie miterleben musste. Hoffmann bettet das Geschehen in den politischen und historischen Kontext ein und zeigt die Folgen des Terrorregimes auf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Andrea C. Hoffmann / Patience I.

Die Hölle von innen

In den Fängen von Boko Haram

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Prolog

Auf dem gestampften Boden unseres Ladens liegt die Leiche meines Ehemannes. In der Luft hängt der metallische Geruch nach Blut, den ich nur von den wenigen Gelegenheiten kenne, an denen reiche Nachbarn ein Stück Vieh geschlachtet haben.

Auf Motorrädern sind sie gekommen, haben ihn erschlagen und sind genauso schnell wieder verschwunden. Ich sehe zu, wie das letzte Blut aus seiner Wunde in der Erde versickert, doch ich kann kaum begreifen, was gerade passiert ist: Islamistische Boko-Haram-Kämpfer haben meinen Mann ermordet, einfach so. Einfach nur, weil er Christ war.

Ich ahne zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sein Tod ein gnädiger war. Nie hätte ich mir damals, als ich in dem bescheidenen Bretterverschlag den Verlust meines Ehemanns beklagte, vorstellen können, dass ich ihn einmal um sein schnelles Ende beneiden würde. Ich wusste nicht, dass mein wahres Martyrium noch vor mir lag.

Reise ins Ungewisse

Bislang habe ich nur wenigen Personen meine Pläne anvertraut. Doch jetzt wird die Sache konkret und ich muss Klartext reden, zumindest mit meinem Reisebüro. »Ich will nach Maiduguri«, sage ich so unbefangen wie möglich.

»Wohin?«

»Nach Maiduguri in Nigeria«, wiederhole ich mit der schwachen Hoffnung, die schlechte Handyverbindung sei die Ursache der Nachfrage.

»Das ist nicht dein Ernst, oder?«

Sabine, die Inhaberin einer kleinen Agentur in München, ist allerhand von mir gewohnt. Sie bucht seit Jahren meine Flüge. Und die führen mich als Journalistin und Expertin für muslimischen Terror und Opfertraumatisierung regelmäßig in Krisenregionen, die niemand gerne freiwillig besucht. Meine häufigen Reisen nach Afghanistan, den Irak oder Afrika hat Sabine immer organisiert, ohne mit der Wimper zu zucken. Doch mein heutiges Ansinnen stößt auf Widerspruch.

»Der Flughafen von Maiduguri wurde doch zerbombt«, klärt sie mich auf. »Da fliegt, soweit ich weiß, niemand mehr hin.«

»Oh.« Das habe ich nicht gewusst.

»Gibt es vielleicht Busverbindungen in den Norden?«

»Bist du wahnsinnig? Von Abuja aus sind es knapp tausend Kilometer. Außerdem …«

»Ja, du hast Recht«, unterbreche ich sie. Sabine braucht nicht weiterzureden: Es wäre viel zu gefährlich, mit dem Auto durch Nigeria zu fahren. Die A13, die Hauptverbindung in die nördlichen Städte des Bundesstaates Borno, ist auch die Straße, auf der die Terrorgruppe Boko Haram agiert. Sie führt direkt am berühmt-berüchtigten Sambisa-Wald vorbei. In diesem Sumpfgebiet werden seit dem Frühjahr 2014 die Schulmädchen gefangen gehalten, deren Entführung aus Chibok diese islamistische Terrormiliz weltweit in den Fokus rückte. Sogar Michelle Obama, die damalige First Lady der USA, stellte sich an die Spitze der Bewegung »Bring Back Our Girls«, mit der die Eltern versuchen, ihre Kinder aus den Fängen der Terroristen zu befreien. Muss ich meine Reisepläne begraben?

»Lass mich noch mal nachsehen«, sagt Sabine. Ich höre ihre Tastatur klackern. »Hm, vielleicht hast du Glück: Die nigerianische Gesellschaft Medview fliegt Maiduguri wohl seit Kurzem wieder an. Allerdings ziemlich unregelmäßig. Du müsstest damit rechnen, dass der Flug kurzzeitig storniert oder verschoben wird, wenn sich die Sicherheitslage verschlechtert.«

»Okay, prima!«, höre ich mich sagen. »Kannst du die von hier aus buchen?«

»Ich kann es probieren.« Am anderen Ende klackert es erneut. »Es scheint zu funktionieren«, sagt Sabine, »willst du das buchen? Oder lieber erst einmal reservieren?«

»Nein«, antworte ich entschlossen. Ich habe lange genug gegrübelt. Bereits seit über einem Jahr überlege ich, in den Norden Nigerias zu reisen. Seitdem die Islamisten der Sekte Boko Haram im Norden des Landes ihr Unwesen treiben und insbesondere seit der Entführung der Chibok-Schulmädchen habe ich immer wieder darüber nachgedacht, die weiblichen Opfer der Terrorgruppe zu interviewen. Sicherheitsbedenken haben mich bislang davor zurückschrecken lassen. Als Ausländer und noch dazu als Frau mit weißer Hautfarbe ist das Risiko einer solchen Reise immens. Doch mittlerweile habe ich eine Begleitung gefunden, die sich vor Ort auskennt: Ich kann mit Renate Ellmenreich zusammen reisen. Die pensionierte evangelische Pfarrerin hat vor Jahren als Missionarin in der Gegend gelebt und ist dort noch gut vernetzt.

»Ich bin mir sicher«, sage ich deshalb zu Sabine: »Mach zwei Tickets für mich fest.«

Etwa einen Monat zuvor habe ich Renate zum ersten Mal auf dem Berliner Hauptbahnhof getroffen. Obwohl wir uns bislang nur am Telefon gesprochen hatten, erkannte ich sie auf Anhieb. Sie trug eine Tweedjacke und eine riesige Sonnenbrille mit lilafarbenen Rändern. Mit energischen Schritten kam die Fünfundsechzigjährige auf mich zu, ihr frisch geföhnter Pagenschnitt wippte dabei im Takt mit.

»Ich bin Renate«, sagt sie mit ihrer sonoren Pastorenstimme. Als wir dann in einem Café sitzen, erzählt sie mir von ihrer Zeit in Nigeria. Um die Jahrtausendwende war sie zusammen mit ihrem Mann von der Basler Mission nach Nigeria entsandt worden. Renate bekam die Station in Gavva zugewiesen, einem kleinen Ort am Fuße des Mandara-Gebirges, siebzig Kilometer südwestlich von Maiduguri. Ihr Mann Gunnar übernahm einen ähnlichen Posten im weiter südlich gelegenen Mubi.

Mit einem Stift kritzelt mir Renate flugs eine grobe Skizze der Örtlichkeiten auf eine Papierserviette: »Dort liegt Gavva«, erklärt sie und markiert links oberhalb des Ortes ein Rechteck auf dem Zellstoff. »Und das ist der Sambisa-Wald, dazwischen sind Luftlinie keine zwanzig Kilometer.« Ich erschrecke angesichts der geringen Entfernung zwischen den Orten. Renates afrikanische Wahlheimat liegt mitten im Herzen des Gebiets, in dem die islamistische Sekte die Bevölkerung terrorisiert.

»Wir hätten nie mit so etwas gerechnet«, gesteht Renate, die dort christliche Entwicklungsarbeit leistete. »Auch damals hat es bereits vereinzelt Spannungen zwischen den Christen und den Muslimen gegeben. Aber Terror, und dann gleich in dieser Größenordnung, lag völlig außerhalb unserer Vorstellungskraft.«

In diesem Augenblick zieht eine Gruppe Fußballfans an uns vorbei. Lautstark schwenken sie die rot-weißen Fahnen, die sie als Bayern-München-Anhänger ausweisen, und grölen ihre Parolen. Wir müssen unser Gespräch unterbrechen. Aber Renate lächelt nur milde. »Fußball ist ja meist harmlos«, sagt sie. »Aber wehe, du drückst unzufriedenen jungen Männern eine Waffe in die Hand; in Nigeria gibt es leider viel zu viele Männer mit Waffen. Und die Leidtragenden sind immer die Frauen.«

Renate verlor damals in Nigeria ihren Mann. Er starb 2004 an einem kurzen, heftigen Fieber, ausgelöst durch einen tropischen Virus. Danach gründete sie eine Hilfsorganisation für Witwen. Jetzt kümmert sich diese Organisation um Frauen, die Opfer des Boko-Haram-Terrors geworden sind. »Ich müsste unbedingt wieder nach Maiduguri, um mich zu informieren, was die Frauen derzeit am dringendsten benötigen«, vertraut sie mir besorgt an.

»Dann lass uns doch gemeinsam reisen«, schlage ich vor. Die Tatsache, dass Renate vor Ort über eine Infrastruktur aus privaten Kontakten verfügt, rückt die Reise auch für mich in den Bereich des Machbaren. »Auf deine Leute dort können wir uns doch verlassen, oder?«

»Hundertprozentig«, sagt sie, ohne zu zögern. »Eines muss dir allerdings klar sein: Kirchen und Pfarrerinnen stehen bei den Terroristen ganz oben auf der Liste ihrer Zielscheiben. Gleich danach kommen ausländische Journalisten.«

Obwohl ich das natürlich wusste, hallten Renates Worte aus unserem ersten Gespräch noch lange in meinem Kopf nach. Aber abschrecken konnten sie mich nicht. Jetzt haben wir beide unsere Tickets und die Visa im Pass. Ich habe von ihr genaue Instruktionen erhalten, was ich alles einpacken soll: Nüsse, Trockenfrüchte, Müsliriegel, Multivitaminbrause, Eiweißshakes, Tabletten zur Wasserreinigung, Anti-Mücken-Creme, Durchfall- und Magentabletten, Bettlaken, Handtücher, Desinfektionsspray, Verbandszeug, Antibiotikum, ein Moskitonetz und, ganz wichtig, löslichen Kaffee für unser Frühstück.

Im Nordosten Nigerias ist die Versorgungslage äußerst schlecht. Seit Boko Haram 2014 weite Teile des Terrains besetzt hat, können die Bauern ihre Felder nicht mehr bewirtschaften, Ernten fallen aus. Auch Lebensmittel aus dem reichen Süden erreichen den Norden nur selten. Einerseits, weil die Terrorgruppe die Straßen kontrolliert und viele Transporte überfallen werden. Andererseits, weil es in der Wellblechmetropole Maiduguri kaum zahlungsfähige Abnehmer gibt. Die Stadt ist mit Flüchtlingen vollgestopft, die auf Almosen der Regierung angewiesen sind.

Im November 2015 treffen wir uns am Flughafen in Frankfurt. Ich komme aus Berlin und habe die Umsteigezeit wie immer ausgesprochen knapp berechnet. Außer Atem hetze ich in die Abflughalle und halte Ausschau nach Renate. Sie humpelt mir auf Krücken entgegen. Tags zuvor ist sie mit dem Fuß umgeknickt. Aber auf die Idee, die Reise abzusagen, ist sie offensichtlich nicht verfallen. »Die Schwellung geht bereits zurück«, versichert sie mir und schwenkt wie zum Beweis fröhlich ihre Gehhilfe. »Eigentlich brauche ich die Dinger gar nicht. Aber in Nigeria hat sicher jemand dafür Verwendung.«

Ich grinse. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass Renate genau die richtige Reisebegleiterin für mich ist.

Unsere Lufthansa-Maschine braucht nur sechs Stunden nach Abuja, dem Regierungssitz und der zweitgrößten Stadt Nigerias. Nachmittags, um vier Uhr Ortszeit kommen wir dort an. Kaum zu glauben, dass die andere Welt so nah ist, die Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt gerade mal eine Stunde.

Hinter Renate mit ihren Krücken steige ich auf die Rolltreppe und pralle gegen eine Wand aus tropischen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. In der Halle mit den Gepäckbändern reißen sich beflissene Helfer darum, gegen ein paar Cent mit ihren Rollwägen unsere Gepäckstücke nach draußen zu befördern. Sie veranstalten ein riesiges Geschrei dabei. Das Problem ist nur: Renates Koffer ist gar nicht angekommen. Ausgerechnet der große, vollgestopft mit den Dingen, die sie für die Berufsfindungs-Workshops braucht, die sie in Maiduguri mit den Frauen machen will. Nun fehlen sowohl Zutaten für die Seifenproduktion als auch die Förmchen zum Muffinbacken; beide Fertigkeiten sollten die Frauen in die Lage versetzen, etwas Geld zu verdienen. Renate ist völlig verzweifelt. »Ohne meinen Koffer kann ich nicht weiterreisen«, konstatiert sie.

Eilig füllen wir eine Reihe sehr komplizierter Formulare aus, um den Verlust zu melden. Eine junge Frau mit einer hübschen Glatthaarperücke ist uns dabei behilflich. »Vielleicht kommt Ihr Koffer ja morgen, Ma’am«, sagt sie und schaut dabei, als würde sie es selbst nicht glauben. »Wenn Sie wollen, kann ich Ihren Reklamationszettel behalten und die Sache für Sie am Flughafen weiterverfolgen. Schreiben Sie mir einfach Ihre Telefonnummer auf.«

»Meine Telefonnummer?« Renate überlegt einen Moment. »Ja, klar.« Sie notiert die Handynummer ihrer deutschen Freundin Annegret, die auf einer Farm in der Nähe von Abuja lebt. Bei ihr werden wir die erste Nacht verbringen. Die sechzigjährige Schwäbin wartet in der Ankunftshalle auf uns.

Wenig später sitzen wir in Annegrets klapprigem Fiat. Es wird bereits dunkel. Die Straße zur Farm ist ziemlich stark befahren. Sie führt durch mehrere kleine Ortschaften, deren Kern jeweils an einer Ansammlung von Menschen und einem Wildwuchs an Verkaufsbuden zu erkennen ist. Feilgeboten werden Lebensmittel, warme Speisen und allerlei Krimskrams. Wir erstehen eine SIM-Karte für Renates Handy. Dann biegen wir auf eine Schotterpiste. Nun gibt es keine Ortschaften mehr: Rechts und links der Straße erstreckt sich der Busch, der von den Fulani-Nomaden als Weideland genutzt wird.

Nigeria besteht aus einer Vielzahl von Volksgruppen, die insgesamt 514 verschiedene Sprachen sprechen. Die im Norden lebenden Fulani und Hausa, die zusammen rund ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, gehören zu den größten und politisch einflussreichsten Gruppen. Sie sind muslimisch. Im Süden dominieren die christlichen Yoruba und Igbo, mit jeweils rund 20 Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung. Insgesamt leben in Nigeria etwa 180 Millionen Menschen. Rund die Hälfte von ihnen sind Muslime, 45 Prozent Christen, der Rest hängt traditionellen afrikanischen Religionen an. Vielerorts vermischt sich das noch sehr weit verbreitete animistische Denken aber auch mit den Vorstellungen anderer Religionen.

Wir erreichen einen Palmenhain – und der Weg wird noch holpriger. Gekonnt umrundet Annegret die Schlaglöcher. Als sie endlich irgendwo in der Dunkelheit anhält, öffne ich neugierig die Tür und trete ins Freie. Ein süßlicher Duft schlägt mir mit der warmen Abendluft entgegen. Es ist sehr still. Man hört lediglich das leise Geraschel der Palmen.

»Herzlich willkommen auf Hope Eden«, sagt die Farmherrin.

Annegret führt uns zu einer der Rundhütten, die sie und ihr Mann Shekar an Gäste vermieten. Sie ist aus roten Ziegeln gefertigt, die sie auf der Farm selbst brennen. Vor die Fenster sind Moskitonetze gespannt. Es gibt zwar kein fließendes Wasser, aber eine große Tonne, aus der man schöpfen kann, auch das Wasser für die Klospülung. Der Strom wird mit Hilfe einer Solarzelle auf dem Dach produziert.

Beim Abendessen im Haupthaus sitzen eine ganze Menge Kinder mit am Tisch: Es sind alles kleine Verwandte von Shekar, die das Paar aufgenommen hat, um ihnen einen Schulbesuch zu ermöglichen. Ihre eigenen Eltern könnten sich das nicht leisten. Es gibt Maniok und Bohnen von den Feldern der Farm. Annegret kommt noch einmal auf das Problem mit Renates Koffer zurück. »Und ihr habt die Quittung einfach bei dieser Frau gelassen? Obwohl ihr sie nicht einmal kennt?«, erkundigt sie sich. »Wie soll sie euch überhaupt erreichen? Hier auf der Farm haben wir jedenfalls keinen Handy-Empfang.«

»Oh je. Und Internet?« Falls wir den Koffer nicht rechtzeitig bekommen, müsste ich wenigstens versuchen, mit einer E-Mail an Sabine in Deutschland unsere Anschlussflüge morgen Mittag umzubuchen. Das ist sicher einfacher als sich hier auf die Suche nach dem zuständigen Büro zu machen.

Annegret lächelt. »Nein, kein Internet. Dafür müsstet ihr in die Stadt nach Abuja. Sie liegt in der entgegengesetzten Richtung vom Flughafen. Bis ins Zentrum dauert es auch ungefähr eine Stunde.«

Renate schüttelt den Kopf. »Wir versuchen unser Glück lieber direkt auf dem Flughafen.«

Am nächsten Morgen werden wir bereits in der Dämmerung von vielerlei Geräuschen geweckt, die an einen Dschungel erinnern: Im Palmenhain gurrt, surrt und pfeift es. Annegret, die bereits dabei ist, ihre Schulkinder zu verköstigen, hilft uns mit frisch gebrühtem Kaffee auf die Beine. Er schmeckt köstlich. »Genieß ihn«, rät Renate mir, »so etwas bekommen wir in Maiduguri bestimmt nicht.«

Gleich nach dem Frühstück brechen wir auf. Öffentliche Verkehrsmittel, etwa einen Flughafenbus, gibt es nicht. Um unserer Gastgeberin nicht weiter zur Last zu fallen, mieten wir daher ein Auto samt Fahrer aus dem Dorf. »Falls alles schiefgeht, kommt ihr einfach wieder zu mir zurück«, sagt Annegret zum Abschied.

Während der Fahrt versucht Renate unentwegt, mit ihrem Handy, in dem jetzt die lokale SIM-Karte steckt, die Frau vom Flughafen zu erreichen – vergeblich. »Vielleicht ist sie noch nicht aufgestanden«, überlege ich nach dem fünften Versuch, »oder …«

»Oder sie hat uns reingelegt«, konstatiert Renate düster. »Wir sind etwas gutgläubig gewesen. Mit diesem Formular kann sie sich meinen Koffer jederzeit ganz legal aneignen. Wir haben nichts in der Hand. Warum haben wir ihre Nummer nicht gleich gestern ausprobiert?«

Das kann ich ihr auch nicht sagen. »Vielleicht finden wir sie ja am Flughafen«, versuche ich uns beide zu beruhigen.

Wenig später kommen wir dort an. Aber um die Uhrzeit ist noch nichts los. Da am Vormittag keine Flüge abgehen, sind die Schalter am internationalen Terminal verrammelt. Und natürlich gibt es auch niemanden, den wir nach dem Koffer fragen könnten.

Renate und ich sind ratlos. Erschöpft lässt sie sich auf einer Bank nieder und bewacht unser Gepäck, während ich im nationalen Terminal versuche, unsere Tickets umzubuchen. Am Schalter von Medview herrscht ziemliches Gedränge. Beherzt stürze ich mich in die Menschenmenge und kämpfe mich nach vorn. Es riecht nach Schweiß, Parfüm und Deodorant.

»Die Tickets!«, fordert der Mann von der Airline, als es mir inmitten der konkurrierenden Kunden endlich gelingt, ihn auf mich aufmerksam zu machen. Ein Glück, dass die Amtssprache in Nigeria Englisch ist. So können wir uns wenigstens ohne Probleme verständigen.

»Wir haben E-Tickets.« Ich reiche ihm mein Handy, auf dem der Beleg gespeichert ist. Er runzelt die Stirn. Er will ganz eindeutig ein Stück Papier sehen. Aber das habe ich nicht. Dann reicht er mein Handy hinter dem Schalter an einen seiner Kollegen weiter. Die beiden unterhalten sich und gucken dabei ziemlich skeptisch. »Wo haben Sie das gebucht?«, fragt mich der Erste.

»In Deutschland.«

»Schon bezahlt?«

»Ja, sicher.«

»Die Nummern stimmen aber nicht mit unserem System überein.«

Na, prima, denke ich. Und was soll das nun heißen? Will er mir etwa sagen, dass meine in Deutschland gekauften Tickets ungültig sind? »Das kann doch nicht sein«, protestiere ich hilflos, »bitte schauen Sie noch einmal nach!«

Mein Handy wandert von Hand zu Hand durch den ganzen Flughafen, ich immer hinterher. Mindestens ein Dutzend Männer beäugen das darauf gespeicherte Dokument aus dem Ausland. Gefühlt dauert es Stunden, bis endlich jemand gefunden wird, der sich in der Lage sieht, den internationalen Buchungscode in einen lokalen zu konvertieren – und dafür eine satte Gebühr verlangt. Ich zahle.

Aber inzwischen ist es fast halb elf. Bleibt überhaupt noch Zeit, den Flug auf einen anderen Tag zu verlegen? Gerade, als ich diese prekäre Frage stellen will, humpelt Renate auf ihren Krücken heran. Sie strahlt. »Die Frau vom Gepäckservice ist gekommen«, ruft sie, »und der Koffer ist auch da!«

»Also muss ich nicht umbuchen?«

»Nein, alles in Ordnung!«

Sie deutet auf einen jungen Mann, der mit einem Rollwagen hinter ihr her zum Schalter gekommen ist: Auf ihm stapeln sich all unsere Gepäckstücke. Eilfertig hievt er unsere Koffer auf die Waage und will dafür anschließend entsprechend entlohnt werden. Auch für das Übergepäck wird eine saftige Gebühr fällig.

Das ist die erste persönliche Lektion, die ich über das Land Nigeria lerne, das den zweifelhaften Ruf genießt, zu den korruptesten der Welt zu gehören: Es gibt viele Probleme und es gibt viele Menschen, die daran verdienen, diese Probleme zu lösen. Alles kostet. So funktioniert das System.

Trotzdem atmen wir erleichtert auf, als wir endlich unsere Bordkarten nach Maiduguri in den Händen halten.

Dann sitzen wir in der Maschine von Medview. Warum die Gesellschaft ausgerechnet »Mittelmeerblick« getauft wurde, will sich mir nicht erschließen. Aus dem Fenster sehe ich die Wolkenkratzer und die Moscheen von Abuja, deren Kuppeln in der Ferne glänzen. Außerdem die riesigen Vororte aus einstöckigen Häusern, die sich um die Metropole winden und ständig weiter in den Busch hineinwuchern. Immer ärmlicher werden die Behausungen jenseits des Zentrums. Die Hütten der Armen, die vom Land in die Stadt gezogen sind, bilden den äußersten Ring um die Stadt.

Als wir auch sie hinter uns gelassen haben, wird die Besiedlung dünner. In der Nähe von Abuja ist der Boden noch fruchtbar und auf vielen Feldern wachsen Mais oder Maniok. Aber je weiter wir nach Norden fliegen, desto spärlicher wird die Vegetation. Bald finden sich nur noch sehr vereinzelt Bäume in der steppenartigen Landschaft, durch das die Fulani-Nomaden ihre Herden mit den mageren Rindern treiben. Der Mangel an Regen hat den Boden austrocknen lassen – und das, obwohl die Trockenzeit gerade erst begonnen hat. Alles scheint aus demselben erdfarbenen Ton zu sein.

Schließlich wird es diesig. Es sieht so aus, als hätte sich ein Schleier über die Erde gelegt. Ich denke zunächst, es handele sich um Wolken. Aber merkwürdigerweise verziehen sie sich auch nicht, als das Flugzeug bereits zum Sinkflug ansetzt.

»Was für ein Pech, der Harmattan hat schon begonnen«, sagt Renate.

»Der was?«

»Der Wüstensturm.«

Ich schaue erneut aus dem Fenster. Was für europäische Augen wie eine Dunstglocke oder wie Nebel wirkt, sind in Wirklichkeit feinste Staubpartikel. Sie lassen selbst der starken afrikanischen Sonne kaum eine Chance, ihre Kraft zu entfalten. »Und wie lange dauert der?«

»Ungefähr einen Monat. Es ist ein Phänomen, das in ganz Afrika auftritt: In der Trockenzeit wirbelt der Wind Sand aus der Sahara auf und der hängt auf diese Weise über weiten Teilen des Kontinents. Er düngt aber auch die Felder mit gutem Lößboden«, erklärt sie. Der Harmattan wird uns also auf unserer Reise begleiten.

Das Flugzeug ruckelt, als wir uns dem Boden nähern. Am Rand der Landebahn sucht eine Herde Ziegen das Weite. Der Asphalt ist an vielen Stellen verzogen oder aufgeplatzt. Trotzdem gelingt es dem Piloten, das Flugzeug sicher auf die Erde zu bringen. Renate und ich schauen uns an.

»Da wären wir«, strahlt sie.

Wir klettern die Gangway hinunter, Renate immer noch auf Krücken. Neugierig schauen wir uns um. Das Flughafengebäude liegt direkt vor uns: ein verkohlter Bau, der von Einschusslöchern übersät ist und dem sämtliche Fenster fehlen. Das sind die Spuren der Gefechte zwischen Boko Haram und den Regierungstruppen im Dezember 2013, als die Gruppe versuchte, die Stadt zu überrennen. Ich bin schockiert von der Zerstörungswut, von der die schweren Beschädigungen des Gebäudes zeugen. Es ist nicht mehr betretbar. Unser Gepäck bekommen wir stattdessen in einem Container wieder, der neben dem demolierten Flughafengebäude aufgestellt wurde.

Während ich in der Mittagshitze über das dampfende Rollfeld stapfe, wird mir bewusst, dass Renate und ich tatsächlich die einzigen ausländischen und weißen Passagiere sind, die sich hierher verirrt haben: Deshalb werden auch nur wir in ein Zelt neben dem Container gebeten. Zwei Offiziere der nigerianischen Armee wollen unsere Pässe sehen. Mit großem Ernst erkundigen sich die Militärs, wer wir denn seien – und was wir hier vorhätten. Renate verweist auf ihre karitative Tätigkeit in der EYN-Kirche, der »Kirche der Geschwister«, die Missionare 1923 gegründet haben und die mittlerweile um die 350 000 Mitglieder zählt. Der jüngere Offizier zeigt sich davon unbeeindruckt. Aber die Augen des älteren beginnen zu leuchten. Er versichert uns, dass wir herzlich willkommen sind.

Hier im Norden, wo die Muslime in der Mehrheit sind, stellen die Christen nur etwa einen Anteil von 15 Prozent an der Bevölkerung. Die meisten von ihnen haben ihren traditionellen Glauben erst vor wenigen Generationen abgelegt. Sie sind Mitglieder kleinerer Stämme, die von den einflussreicheren Kanuri gejagt wurden. Die Kanuri, deren Königreich im neunten Jahrhundert entstand, beherrschten das Tschadsee-Bassin und den Norden des heutigen Nigeria über fast ein Jahrtausend. Die frommen Emire, die nach ihrer Islamisierung im elften Jahrhundert in ihrem Reich das öffentliche Gebet und Koranlesungen zelebrierten, betrieben einen intensiven Transsahara-Handel. Ihr wichtigstes Handelsgut waren Menschen, die anderen Ethnien angehörten und andere Götter anbeteten. Ihnen fühlten sich die Kanuri überlegen und verkauften sie als Sklaven an reiche Stämme und in den Nahen Osten. Den christlichen Missionaren fiel es daher nicht schwer, die ehemals Gejagten davon zu überzeugen, im Zuge ihrer Berührung mit der modernen Welt eine andere Religion als die ihrer Jäger und Unterdrücker anzunehmen. Allerdings blieben vielerorts auch Elemente des traditionellen Glaubens erhalten.

»Er ist bestimmt selbst Christ«, raunt mir Renate auf Deutsch zu, während unsere Namen handschriftlich in einem großen Buch vermerkt werden.

Dann treten wir ins Freie. Hinter einem Zaun aus Maschendraht warten Renates Freundinnen und deren Begleiter: zwei Frauen in eng anliegenden, bunt bedruckten Kleidern und ein junger Mann in weißem Hemd und ordentlich gebügelter Stoffhose. Sie sind zusammen mit der Polizei zum Flughafen gekommen, um uns abzuholen.

Die jüngere der beiden Frauen, eine kleine, rundliche Person in den Dreißigern, winkt Renate schon von Weitem und fängt an zu weinen, als sie sie humpeln sieht. »Mamiiiii! What happened to you? Was ist mit dir los?«, ruft Rebecca lauthals.

»Alles halb so schlimm, ich kann genauso gut ohne Krücken laufen«, versucht die Pfarrerin sie zu beruhigen. Aber Rebecca, Renates engste Mitarbeiterin in Maiduguri, ist untröstlich. Und sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf: Während wir das Gepäck in den kleinen Bus laden, schluchzt sie lauthals. Erst als Renate ihre Krücken in den Kofferraum wirft und freihändig ein paar Runden auf dem Parkplatz für sie dreht, hört sie damit auf. »Ich habe sie nur mitgebracht, weil ich dachte, dass ihr sie hier gut gebrauchen könnt«, versichert Renate lachend. Rebecca verzieht zuerst ungläubig das Gesicht, aber dann lacht sie mit ihr.

Wir nehmen im hinteren Teil des Wagens Platz, eine weitere Sicherheitsmaßnahme. Da dort die Scheiben verdunkelt sind, kann uns von der Straße aus niemand sehen. Möglichst wenige Personen sollen von unserem Aufenthalt in Maiduguri Wind bekommen. Neugierig schaue ich nach draußen, während wir durch ein hohes Tor aus Beton in die Stadt hineinfahren. »Welcome to Maiduguri« steht ganz oben über dem Bogen. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich, dass auch er von Einschusslöchern durchsiebt ist. Die Kämpfe zwischen Boko Haram und der Armee, die hier immer wieder ausgefochten werden, hinterlassen überall ihre Spuren.

Auf den Straßen ist wenig los. Merkwürdig für eine Stadt, deren Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren aufgrund des Binnenflüchtlingsstroms von knapp einer Million auf das Dreifache angewachsen ist. Es gibt kaum Straßenhändler und ganz wenig Verkehr auf den Straßen, dafür aber umso mehr militärische Checkpoints: Hinter Sandsäcken verbarrikadiert beobachten Soldaten den Verkehr.

Gelegentlich winken sie ein Fahrzeug heraus, lassen sich die Papiere des Fahrers zeigen und untersuchen die Karosserie mit ihren Detektoren auf Sprengstoff. Auf diese Weise wollen sie mögliche Selbstmordattentäter herausfiltern. Oft genug ist ihnen aber genau das nicht gelungen: Hier, auf dem breiten Boulevard, den die Briten anlegten, bombten sich die Islamisten zuletzt vor wenigen Monaten ihren Weg in die Stadt.

Außer diesen breiten Straßen erinnert allerdings wenig daran, dass die Briten nach ihrem Sieg über die nördlichen Kalifate kurz nach der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert ihren Einfluss bis hierher ausdehnten. Offiziell vereinigten sie das Protektorat Nordnigeria 1914 mit dem Protektorat Südnigeria zu einer einzigen Kolonie: Nigeria. Trotzdem wurden der Norden und der Süden bis 1946 de facto weiter getrennt verwaltet. Erst in den letzten Jahren vor ihrem Abzug 1960 mischte sich die Zentralverwaltung stärker in die Belange des Nordens ein.

»Längere Zeit konnte Boko Haram Maiduguri aber nie halten«, beruhigt uns der junge Mann, der vorne neben dem Fahrer sitzt und ein Funkgerät in der Hand hält: Daniel fühlt sich für unsere Sicherheit verantwortlich. Er ist ein Beamter des nigerianischen Staates und zuständig für die Flüchtlinge aus den christlichen Dörfern.

Wir verlassen den Boulevard und biegen in eine staubige Seitenstraße. Die Fahrbahn ist uneben und überall liegt Plastikmüll herum. Die Wohnhäuser der Mittelschicht befinden sich hinter hohen Mauern; sie sind sorgfältig verbarrikadiert. Auch um ein Schulgebäude, vor dem eine Gruppe kleiner Jungen Fußball spielt, wird gerade eine Mauer hochgezogen: So wollen Eltern und Lehrer die Kinder vor Angriffen schützen. Auf Kirchen und Schulen hat es Boko Haram besonders abgesehen.

Aber dann kommen wir an einer Schule vorbei, in der keine Angst herrscht. Unter einem Baum sitzen einige Jungen mit weißen gehäkelten Gebetskappen und altmodischen Schreibtafeln. Die Koranschüler notieren Suren auf ihren Tafeln und versuchen, sie auswendig zu lernen. Daneben wacht ein Lehrer in weißem Gewand mit einem Stock in der Hand über die Fortschritte. Wollen sie sich nicht einstellen, hilft er scheint’s auch mit Schlägen nach.

Die Jungen sind barfuß, ihre Kleidung ist ungewaschen und zerlöchert. Viele von ihnen stammen vom Land – aus sehr armen Verhältnissen. Sie werden von ihren Familien in die Koranschule geschickt, bekommen dort jedoch keine Verpflegung, sondern müssen sich ihren Lebensunterhalt selbst zusammenbetteln. Am Rand der Straße stehen einige von ihnen und halten jedem, der vorbeiläuft, auffordernd ihre Blechschüsseln hin: Sie verlangen nach Almosen, etwas zum Essen. Auf den ersten Blick wirken sie so harmlos wie alle Kinder. Doch genau in diesem Milieu der Madrasas von Maiduguri hat sich die Boko-Haram-Bewegung vor einigen Jahren formiert, radikalisiert, und hier genießt sie auch weiterhin ihren stärksten Rückhalt. Einige dieser Jungen mit den zerlöcherten Hemden haben, indoktriniert von ihren Lehrern oder anderen Radikalen, bereits die ein oder andere Bombe auf dem Markt gezündet und sich und alle Umstehenden getötet. Ihre Armut macht sie zu willigen Instrumenten der Islamisten.

Neugierig schauen die Jungen mit den Blechschüsseln unserem Wagen hinterher, als wir unseren Weg fortsetzen. In diesem Moment bin ich ganz froh darüber, dass wir hinter verdunkelten Scheiben sitzen. Gerade in diesen Koranschulen darf sich unser Aufenthalt in der Stadt keinesfalls herumsprechen.

Wir passieren eine Siedlung für Polizeibeamte, rollen mitten über ein urbanes Hirsefeld, auf dem sich viel Unrat türmt. In der Regenzeit stand dieses Land unter Wasser. Das ist erst ein paar Wochen her und mag wohl der Grund dafür sein, dass es noch niemand zum Wohnen in Beschlag genommen hat.

Dahinter beginnt das sogenannte Jerusalem, das christliche Viertel. Es ist ein heruntergekommener, ärmlicher Stadtteil. Wir fahren über ein staubiges Feld, auf dem mehrere Familien unter freiem Himmel kampieren, und steuern auf eine große Mauer zu. Vor der Schranke halten wir an. Daniel übernimmt das Gespräch mit den Wachleuten, die uns neugierig beäugen. Ein Mann sucht mit einem Detektor unter dem Wagen nach Sprengstoff – glücklicherweise ohne Ergebnis. Daraufhin kurbelt er die Schranke hoch. Wir rollen auf einen Platz, der von allen Seiten von der Mauer umschlossen ist und in dessen Mitte ein großes, schneeweiß getünchtes Gebäude mit einem hohen Turm an der Seite thront, die EYN-Kirche, die größte Kirche in Maiduguri.

Wir kommen im Haus des Pfarrers und seiner Familie unter. Das einstöckige Gebäude, vor dem Hühner und Truthähne im Sand picken, befindet sich direkt neben der Kirche. Ein Zimmer, das die Familie nicht nutzt, hat Rebecca für uns hergerichtet: Sie hat es malern lassen und eine zweite Matratze gebracht, auf der ich schlafen kann, während ich Renate das Bett überlasse. Im angrenzenden Bad steht ein Eimer mit Wasser samt Schöpfkelle zum Waschen bereit. Wenn wir warmes Wasser benötigen, sollen wir einfach in der Küche Bescheid sagen, erklärt uns die Pfarrfrau.

»Meint ihr, ihr werdet euch hier wohlfühlen?«, erkundigt sich Rebecca unsicher.

»Aber natürlich«, beteuern wir beide. Innerhalb des Kirchengeländes befinden wir uns rund um die Uhr unter den Augen der Wachleute und sind so einigermaßen gut vor Entführungen geschützt, meinen unsere Gastgeber. Deshalb wollten sie uns hier unterbringen.

Und wir sind erst einmal froh, angekommen zu sein. Müde lassen wir uns auf die Matratzen fallen. Dass wir hier quasi im Auge des Orkans untergekrochen sind, verdrängen wir für den Moment.

Am nächsten Tag geht es früh los. Bereits kurz nach Sonnenaufgang herrscht große Geschäftigkeit auf dem Kirchenhof. Waren werden ausgeladen, Menschen hasten hin und her, in der Küche hantieren die Frauen mit großen Metallkesseln. »Heute ist Erntedankfest«, verrät mir Renate, während wir uns in unserem Zimmer zurechtmachen. »Es wird hier nach dem Ende der Regenzeit gefeiert.«

In diesem Moment klopft es an der Tür. Ohne eine Antwort abzuwarten, stürmt Rebecca herein. Sie hat sich herausgeputzt und trägt ein Kleid in leuchtendem Orange. »Guten Morgen, habt ihr gut geschlafen?«, begrüßt sie uns und stellt eine rosafarbene Plastikthermoschüssel auf den Tisch. »Frühstück«, sagt sie und öffnet das Behältnis, in dem eine dampfende weiße Flüssigkeit einen zugleich süßlichen und säuerlichen Duft verströmt.

»Oh, danke!«, sagt Renate erfreut. »Das ist Kunnu, das Frühstück hier«, erklärt sie mir. »Das musst du unbedingt probieren.«

»Was ist denn da drin?«

»Es ist eine Art warmes Müsli aus Erdnussbutter, Zucker und Hirse.«

»Hm.« Ich muss mich beherrschen, um nicht das Gesicht zu verziehen, als mir Rebecca die Schüssel unter die Nase schiebt und mich auffordernd anschaut.

Zögerlich nehme ich einen Löffel. »Schmeckt gut!«, lüge ich.

»Das gibt Kraft und hält lange vor.«

»Hm.« Heimlich überlege ich, wie ich darum herumkomme, alles aufzuessen. Renate errät meine Gedanken.

»Iss zumindest ein paar Löffel«, befiehlt sie. »Rebecca ist heute Morgen extra aufgestanden und hat für uns gekocht.«

Ich nicke. Tapfer setze ich den Verzehr der schwerverdaulichen Mahlzeit fort. Meiner Afrika-erprobten Begleiterin scheint dieses Frühstück tatsächlich keine Beschwer zu bereiten. »Hm«, sagt Renate, aber in einem anderen Tonfall als ich gerade eben. Sie genießt den Brei regelrecht.

Dann beginnen die Feierlichkeiten. Ich trage Jeans und T-Shirt, genau wie am Vortag – und ernte missbilligende Blicke. »Willst du etwa so zum Gottesdienst gehen?«, fragt mich Rebecca.

»Normalerweise zieht man sich etwas festlicher an«, klärt mich Renate auf. Auch sie trägt ein buntes afrikanisches Kleid, das ihr Dekolleté und die Figur betont. »Außerdem ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass die Frauen hier immer Kleider anziehen. Hosen tragen eigentlich nur Prostituierte.«

»Was?«

Rebecca fängt an zu lachen. »Ich werde dir ein afrikanisches Kleid schneidern lassen«, schlägt sie vor.

»Eine gute Idee«, findet Renate. Sie wühlt in einem ihrer beiden riesigen Koffer und holt ein beige-braun gemustertes Oberteil mit einem passenden Rock hervor. »Und heute ziehst du erst einmal das hier an.«

»Oh, das ist hübsch.« Ich schlüpfe in die Kleider. Die beiden Frauen applaudieren.

»Richtig afrikanisch«, findet Rebecca, »jetzt fehlt nur die Frisur.« Sie besteht darauf, mir auch noch das Haar einzuflechten. Kurz darauf trage ich einen Kranz auf dem Kopf, der in Deutschland ungefähr vor 80 Jahren hochmodern war. Dann kann es in ihren Augen losgehen: In unseren Festtagskostümen flanieren wir über den Hof hinüber zur Kirche, aus der bereits rhythmische Popmusik dringt. Der Raum platzt aus allen Nähten. Sogar vor den Türen sitzen die Menschen.

Einige der Frauen erkennen Renate noch von ihrer Zeit in Afrika und winken ihr zu. Offenbar kommen sie aus den Dörfern, die sie damals als Missionarin betreut hat. Jetzt verstehe ich, warum sie sich diesen Ort als Basis für ihre Arbeit mit den Boko-Haram-Witwen ausgesucht hat: Die EYN-Kirche in Maiduguri ist der wichtigste Anlaufpunkt für die christlichen Flüchtlinge aus der ganzen Region.

Der Gottesdienst beginnt mit Glockengeläut. Insbesondere wenn man bedenkt, dass rings um das Gebäude Moscheen und Koranschulen liegen, dröhnt es bemerkenswert laut und durchdringend über den Ort. Geschlagene vier Stunden lang dauert die Messe – und wird so für mich zur echten Geduldsprobe. Aber die Gemeinde zeigt keine Anzeichen von Müdigkeit: Die Leute singen, beten und tanzen in einer Ausgelassenheit, die kaum erahnen lässt, dass viele von ihnen erst vor Kurzem Familienangehörige verloren haben und vor den mordenden Banden von Boko Haram aus ihren Dörfer fliehen mussten. Auch wenn die lebenswichtige Ernte in diesem Jahr für viele von ihnen komplett verloren ist, erscheint den Menschen hier die Huldigung wichtig.

Danach verteilen sich die Gemeindemitglieder im Hof unter freiem Himmel. Vor der Küche bilden sich lange Schlangen. Ich erkenne denselben süßlichen Geruch wie am Morgen: Die Frauen der Gemeinde haben Kunnu gekocht, das zur Feier des Tages gratis an alle verteilt wird. Jeder Kirchgänger bekommt einen üppigen Teller mit dem nahrhaften Brei. Für viele wird dies die einzige Mahlzeit heute bleiben.

Mir fällt eine große und sehr schlanke Frau auf, die ganz allein auf den Stufen des Kirchenhauses sitzt und mit Bedacht ihre Portion verspeist. Fast wirkt es, als müsse sie sich zum Essen zwingen. Sie trägt ein grün geblümtes Kleid und ein Kopftuch aus demselben Stoff. Auf ihrem Rücken schläft ein Baby, das sie in einem Tuch eng an ihren Körper geknotet hat. Rebecca ruft ihr etwas in ihrer Sprache zu.

»Das ist Patience«, stellt sie uns die junge Mutter vor. »Sie ist ein Flüchtling und kommt aus derselben Gegend wie ich: Ihr Heimatdorf Ngoshe liegt nur ein paar Kilometer entfernt von Gavva.«

»Wurdest du von dort vertrieben?«, erkundigt sich Renate.

»Noch viel schlimmer: Sie wurde verschleppt«, antwortet Rebecca an ihrer Stelle. »Patience hat schreckliche Dinge gesehen.«

Das Mädchen schaut zu Boden. »No good English«, murmelt sie entschuldigend.

»Aber jetzt ist es vorbei. Ich habe ihr gesagt, dass sie tüchtig essen muss«, sagt Rebecca. Sie gibt den Frauen in der Küche ein Zeichen, Patience noch eine Extraportion Kunnu aufzutun. »Das ist wichtig. Andernfalls wird die Brust nicht genug Milch produzieren, um das Kind zu ernähren. In der vergangenen Woche mussten wir die beiden ins Krankenhaus bringen, weil sie so geschwächt waren.«

»Um Himmels willen«, entfährt es mir. »Hat Patience denn gar keine Angehörigen?«

Rebecca schüttelt den Kopf: »Ihre nächsten Verwandten sind fast alle tot. Sie hat nur ihre kleine Tochter.«

Das Baby auf dem Rücken der Frau beginnt zu giggeln. Sie lockert das Tuch und zieht die Kleine zärtlich zu sich. Hungrig tasten zwei kleine Hände nach ihrer Brust – und zum ersten Mal sehe ich die Mutter lächeln.

In diesem Moment verstehe ich: Für dieses kleine Wesen hat Patience überlebt – ein Eindruck, den mir ihr Bericht in den nächsten Tagen bestätigen wird. Ich bitte sie nämlich, mir ihre Geschichte zu erzählen …

Alles auf Anfang

Keiner in meinem Dorf hatte damit gerechnet, mich so bald wiederzusehen. In der Rundhütte meiner Eltern waren sie alles andere als erfreut, als ich plötzlich in der Tür stand.

»Was machst du denn hier?«, fragte mein Vater, der mich in Damaturu vermutete, wo mein Mann sein Geschäft hatte. Der Ort lag mehr als fünf Stunden mit dem Busch-Taxi von Ngoshe entfernt. Nach meiner Hochzeit vor zehn Monaten war ich zusammen mit meinem Bräutigam dorthin gezogen. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem wir in der Kirche von Ngoshe ein großes Fest feierten und ich – ganz in Weiß geschmückt – in die Obhut seiner Familie übergeben wurde. Danach hatte ich meine Eltern nicht mehr gesehen.

»Hast du dich etwa mit Yousef gestritten?«, fragte mein Vater misstrauisch. »Ist er vielleicht fremdgegangen? Das tun alle Männer! Wenn du glaubst, dass du zu uns zurückkommen kannst, täuschst du dich: Dein Platz ist jetzt in seinem Haus. Ich kann keine zusätzlichen Esser hier gebrauchen, das weißt du doch …«

»Aber Vater!«, fand ich endlich die Kraft, ihn zu unterbrechen. »Ich habe kein Zuhause mehr: Yousef ist tot.«

»Was sagst du da?« Mein Vater sah mich fassungslos an.

»Er wurde gestern ermordet. Meine Schwiegereltern haben mich zu dir zurückgeschickt.«

Meinem Vater fehlten die Worte. Hektisch lief er an mir vorbei in den Hof zwischen unseren Hütten. Dass eine Tochter, die er bereits verheiratet hatte, nach Hause zurückkehrte, brachte ihn völlig aus dem Konzept. Es war auch ungewöhnlich, dass meine Schwiegereltern mich nicht einmal während der Trauerzeit in ihr Haus einluden. Meine Mutter begriff all das schnell und begann im Innern der Hütte leise zu weinen. »Mein armes Kind«, murmelte sie. »Was soll nun aus dir werden?«

Darauf wusste ich auch keine Antwort.

»Werdet ihr mich wieder aufnehmen?«, flehte ich meinen Vater an.

»Nicht einmal ein Kind hast du ihm geboren«, grummelte er. »Kein Wunder, dass deine Schwiegereltern dich nicht haben wollen.«

»Ein Kind würde an dieser Situation auch wenig ändern!«, widersprach meine Mutter. Sie hatte Recht: Für ein Mädchen hätte sich vermutlich niemand interessiert. Und einen Jungen hätten mir meine Schwiegereltern weggenommen, sobald er mich nicht mehr brauchte. Denn einem männlichen Nachfahren obliegt die Aufgabe, den Austausch künftiger Generationen mit den Ahnen der Familie zu übernehmen. Und die ist von großer Bedeutung.

Das muss ich vielleicht etwas genauer erklären: Bei uns in Afrika läuft die Zeit rückwärts. Damit meine ich, dass wir nicht in Erwartung der Zukunft leben, sondern zu denen wollen, die vor uns gelebt haben: zu unseren Ahnen also. Von ihnen stammen wir ab und zu ihnen bewegen wir uns im Verlauf des Lebens hin. Zu ihnen gehen wir zurück, wenn die Erde uns wieder zu sich nimmt. Ein Verstorbener, der ins Zamani eintritt, existiert aber so lange noch in der Jetztzeit fort, wie es Verwandte gibt, die seiner namentlich gedenken – männliche Verwandte natürlich. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Mann einen Nachkommen hinterlässt. Denn ohne ihn bricht die Verständigung mit den Ahnen ab, sie geraten in Vergessenheit und werden auf diese Weise endgültig zu Geistern des Zamani: Sie können nicht länger zwischen den Welten hin- und herwandern. Dieses Schicksal blühte jetzt meinen Schwiegereltern und allen ihren Vorfahren. Und genau aus diesem Grund war es für die Familie meines Mannes eine ziemliche Katastrophe, dass er ohne Nachkommen gestorben war. Darüber konnte sie auch das christliche Versprechen eines Himmelreichs nicht hinwegtrösten.

»Sei doch froh, dass sie kein Baby mitbringt«, sagte meine Mutter zu meinem Vater. »Das würde noch mehr Geld kosten.«

»Pah, das hätte mir gerade noch gefehlt, dass sie ein hungriges Balg bei sich hat«, sagte er schlecht gelaunt. Aber ich wusste, dass die Frage eines Kindes für meine Eltern nebensächlich war. Sie machten sich vor allem Sorgen, weil Witwen in unserer Kultur einen so katastrophalen Ruf haben: Sie stehen unter dem Generalverdacht, den Werbungen der Männer gegen materielle Gefälligkeiten nachzugeben. Auch ich hatte das bereits oft gehört, obwohl ich bislang nicht von dem Thema betroffen war. Man redete schlecht über sie – obwohl viele sicher gar keine andere Wahl hatten, als sich einen Liebhaber zu suchen, wenn sie nicht verhungern wollten. Ich würde das freilich nicht tun.

»Wir wollen beten, dass sie uns keine Schande bereitet«, sagte mein Vater zu meiner Mutter, als ob ich gar nicht anwesend wäre.

Aber sie ging nicht darauf ein. »Nun komm erst mal rein und lass dich anfassen«, sagte sie zu mir und zog mich zu sich auf ihre Strohmatte. Ihre Hände tasteten über mein Gesicht und befühlten meinen Körper. Sie war nach der Geburt meiner sieben Jahre älteren Schwester Ladi erblindet. Daher war es für sie besonders wichtig, die Menschen zu berühren. Ihre Hände dienten ihr als Ersatz für ihre Augen. »Schwanger bist du nicht?«, fragte sie.

»Nein, Mutter. Nicht, dass ich wüsste …«

»Was soll das heißen?«

»Nein, ich bin nicht schwanger.«

Ich war mir ganz sicher, da ich gerade erst meine Monatsblutung gehabt hatte. Das sagte ich meiner Mutter, und sie zeigte sich erleichtert. Aber ich merkte, dass mich meine Gewissheit traurig stimmte. Nein, ich war nicht schwanger. Ich trug keinen Keim des Lebens in mir. Und es erstaunte mich fast selbst, dass mir das so viel ausmachen sollte. Denn ich hatte meinen Mann nicht sonderlich geliebt. Als er mich vor gut einem Jahr als seine künftige Frau auswählte und bei meinem Vater um meine Hand anhielt, hatte mich niemand gefragt, ob ich ihn heiraten wollte. Die Tatsache, dass der Kandidat einen eigenen Laden besaß, hatte meinem Vater gereicht.

Trotzdem hatten wir uns in den Monaten, die wir miteinander gelebt hatten, aneinander gewöhnt. Ja, mehr als das: Ich hatte Gefallen daran gefunden, ihn an meiner Seite zu wissen. Denn seine Gegenwart gab mir Sicherheit. Tagsüber hatte ich ihn in sein Geschäft begleitet. Abends hatte ich für ihn gekocht, nachts das Bett mit ihm geteilt. So hätte es unser ganzes Leben lang gehen sollen. Es schockierte mich zutiefst, dass er plötzlich nicht mehr da war. Heimlich wünschte ich mir daher, dass etwas von ihm in mir überlebt hätte. Etwas, was seinen Tod überdauerte. Ein kleines Wesen, das meine Einsamkeit lindern konnte.

Als ich in den Armen meiner Mutter lag, schossen mir all diese Gedanken durch den Kopf. Würde ich nun, da ich im Alter von 17 Jahren bereits Witwe geworden war, überhaupt je Kinder bekommen? Oder war mein Leben mit dem Tod Yousefs ebenfalls zu Ende gegangen? Hatte ich meine Chance auf die Gründung einer eigenen Familie verpasst? Ich hatte in Ngoshe und in Damaturu Witwen auf der Straße gesehen, die um Almosen bettelten, weil sie nicht wussten, wovon sie leben sollten. Blühte auch mir dieses Schicksal? Was sollte nur werden, nachdem meine Zukunft gestern Abend vor meinen Augen ausgelöscht worden war?

Mutter strich mir über den Kopf und wiegte mich, wie sie es schon gemacht hatte, als ich noch ein Kind war. Und zum ersten Mal nach der schrecklichen Nacht löste ich mich aus meiner Erstarrung und begann zu weinen.

»Ist ja gut, mein Kind«, sagte sie. »Es ist nicht das Ende der Welt …«

Aber ich schluchzte so laut, dass es wohl die gesamte Nachbarschaft hörte.

»Mach dir keine Sorgen«, tröstete sie mich, »du bist jung und schön. Unser Herrgott hat dich mit so vielen Gaben gesegnet. Ich bin mir sicher, dass er eine Lösung für dich finden wird.«

Der vertraute Duft ihres Körpers ließ mich langsam ruhiger werden. Mit ihrem Tuch trocknete sie meine Tränen.

»Ich werde dafür beten, dass alles gut wird.«

»Amen«, antwortete ich ihr.

Ich wurde nicht zu Yousefs Beerdigung gerufen. Das ist bei uns Männersache. Seine Angehörigen hielten meine Anwesenheit daher nicht für erforderlich. Da wir nur kurze Zeit verheiratet gewesen waren, nannten sie mich immer noch seine »Braut« – und fühlten sich mir in keiner Weise verpflichtet. Insbesondere, was die Verteilung von Yousefs und meinem Besitz betraf: Das Bett, in dem wir gemeinsam geschlafen hatten, sollte auf keinen Fall mir gehören. Ebenso wenig wie der Tisch oder der Gaskocher, auf dem ich für ihn gekocht hatte. Alles, was es zu holen gab, rissen sich seine Eltern, Schwestern und Cousins unter den Nagel. Mich hingegen schoben sie wie ein lästiges Anhängsel ab.