13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

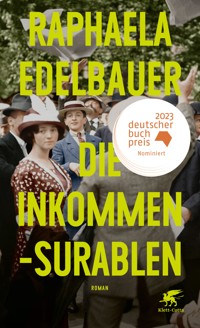

SPIEGEL-Bestseller ORF-Bestenliste SWR-Bestenliste »Ein überragendes Talent. Die Amerikaner haben Joyce Carol Oates als erzählerisches Universalgenie, wir haben Raphaela Edelbauer.« Clemens Setz »Was für ein Buch! Raphaela Edelbauer verwandelt den August 1914 in eine Traumnovelle. Wir schlafwandeln mit ihr durch ein erregtes Wien voll höherer Mathematik und niederem Wahn. Und wir galoppieren mit ihren vier apokalyptischen Reitern Adam, Hans, Klara und Helene in eine Zukunft, die diese schon als Vergangenheit erinnern. Ja, man stürzt in dieses Buch und in die letzten Tage des alten Europa, als fiele man in einen wilden Fiebertraum.« Florian Illies In fiebriger Erregung warten die Einwohner Wiens am 31. Juli 1914 das Verstreichen des deutschen Ultimatums ab. Unter ihnen sind drei, deren bekannte Welt zu zerfallen droht: Der Pferdeknecht Hans, der adlige Adam und die Mathematikerin Klara. Der spektakuläre neue Roman der preisgekrönten Wiener Autorin ist ein literarisches Ereignis. Wien, Zentrum der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, steht Kopf. Noch sechsunddreißig Stunden, dann läuft das deutsche Ultimatum ab. Die Stadt ist ein reißender Strom, in allen Straßen bricht sich die Kriegsbegeisterung der jungen Generation bahn. Mitten in diesen Taumel gerät Hans, ein Pferdeknecht aus Tirol, der sich auf den Weg in die Metropole gemacht hat, um die Psychoanalytikerin Helene Cheresch aufzusuchen. Dort angekommen trifft er auf Adam, einen musisch begabten Adligen, und Klara, die sich als eine der ersten Frauen an der Universität Wien im Fach Mathematik promovieren wird. Gemeinsam verbringen die drei jungen Menschen den letzten Abend vor der Mobilmachung – in einer Stadt, die sich ihrem Zugriff mehr und mehr zu entziehen droht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Raphaela Edelbauer

Die Inkommensurablen

Roman

Klett-Cotta

Impressum

Die Arbeit der Autorin am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert.

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München

unter Verwendung eines Fotos von © picture alliance

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-98647-1

E-Book: ISBN 978-3-608-12157-5

Für Gabi und Henry, meine Eltern

Jedes Individuum, jedes Menschengesicht und dessen Lebenslauf ist nur ein kurzer Traum mehr des unendlichen Naturgeistes, des beharrlichen Willens zum Leben, ist nur ein flüchtiges Gebilde mehr, das er spielend hinzeichnet auf sein unendliches Blatt, Raum und Zeit, und eine gegen diese verschwindend kleine Weile bestehn läßt, dann auslöscht, neuen Platz zu machen.

Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und VorstellungKapitel 1 Wien

Es war sechs Uhr zweiunddreißig am 30. Juli 1914, als der siebzehnjährige Bauernknecht Hans Ranftler nach kaum halbstündigem Schlaf von einem Beamten der k. u. k. Eisenbahnen, der den Besen in der Hand trug, unsanft aus dem Schlaf befördert wurde.

Die leere Garnitur der Tiroler Nordbahn, in der er die Nacht durchwacht hatte, trug noch den Geruch von Zwiebeln und Petroleum in sich. Abends hatte die rumänische Familie, mit der er sich das Abteil teilte, unter lautem Getöse Brot und Zervelatwürste, Krautrollen und Salzgurken aus den Gepäcknetzen gefuhrwerkt.

Bei Fahrtantritt hatte Hans versucht, es sich mit dem Lodenrock, den er dem Bauern aus dem Schrank gestohlen hatte, einigermaßen behaglich zu machen, und die über Innsbruck liegende Dunkelheit schon als Komplizin seiner baldigen Rast gesehen – da hatte ihn der Mann in die Rippen gestoßen und ein Glas vor ihn gestellt. »Țuică«, sagte die Frau. Hans hatte den Kopf geschüttelt, ohne zu wissen, ob auf eine Aufforderung oder eine Frage hin – doch hatte man ihm längst eingeschenkt. Die Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, baumelten schreiend am Gepäcknetz.

»Trebuie sa beți, austrieci!«, sagte der Mann und prostete Hans zu, der peinlich berührt gleich den ganzen Becher leerte. Er schüttelte sich unter dem Brennen des Fusels, und die ganze Familie brach in Lachen aus. Hans amüsierte sich erst mit ihnen, wusste aber nicht, ob und wie er sich bedanken sollte, und wandte sich bald dem Fenster zu. Die harten Holzbänke der dritten Klasse vernichteten ohnehin jede Hoffnung auf Schlaf.

»So unendlich weit«, dachte er, als die tiefen Kessel Tirols sich langsam ins moosige Grün verschlierten; die Tuxer Alpenmassive waren dem freiliegenden Horizont gewichen wie eine fortgezogene Stellwand.

Er hatte sein Tal seit sieben Jahren nicht verlassen.

Als sein Vater mit achtundzwanzig von einem Stapel niederfallender Tannenstämme erschlagen worden war, hatte der Prokurist der Firma seines Erzeugers angekündigt, ihn von Imst ins Unterland zu deportieren. Nach einer grauenhaft langen Messe, während derer Herr Jesu Christ, dein teuer Blut Hans’ stille Fürbitte begleitete, das Gespann des Prokuristen möge gestohlen werden, war er wie eine widerspenstige Ware verladen worden. Der Hof, an dem seine Mutter vermutet wurde, war so weit vom nächsten Gymnasium entfernt, dass der Hofbesitzer es nicht einmal aussprechen musste, dass es mit seiner Bildung schlagartig vorbei war. Düstere Gesichter an den Heuwendern und Ackerwalzen starrten ihn an, als ihm ohne ein einziges Wort – allein durch Gesten und das Zeigen einer Pritsche – sein Schicksal verkündet worden war. Er war zehn Jahre alt gewesen und war dem Hof nicht für einen einzigen Tag entkommen.

Vor dem Fenster fächerte sich die Landschaft auf wie frisch erdacht: Dort drüben konnte man an der Moldau entlang nach Prag gelangen – die Karlsbrücke hatte Hans einmal als Kupferstich auf einer Postkarte gesehen. Auf der anderen Seite, viel schwärzer dort, lagen Slavonien und Kroatien, wo im fruchtbaren Slave-Drau-Zwischenland Zuckerrüben und Mais besser gediehen als überall sonst im Kaiserreich. Er konnte Böden und Heu und die grasenden Bestutschew-Rinder beinahe greifen, so plastisch standen sie ihm vor Augen. Zerstreut begann er an den Kartoffeln zu kauen, die er sich roh als Wegzehrung in die Manteltaschen gestopft hatte, und versuchte in Dantes Inferno zu lesen, nur fand er keine Konzentration für Francescas Klagen. Er sah wieder hinaus auf die Landschaft, die sich vor ihm eröffnete wie eine immer weiter werdende Bucht.

Dort, wo viele Stunden später die Sonne aufgehen würde, lagen Siebenbürgen und die Bukowina, in der Robinienwälder die Karpaten ankündigten; da fielen ihm endlich die Augen zu.

Nun, als er erwachte, waren die Rumänen fort, und der Eisenbahner machte bereits Anstalten, mit der Schaufel unter die Bank zu tauchen, sodass Hans sein hastig ausgestoßenes »Südbahnhof« nur mehr am Rande erriet.

Im Versuch, den Mann möglichst wenig zu stören, turnte er um den eindringenden Stiel und angelte den Sack, den er mit breiter Zaunschnur verknotet hatte, aus den Gepäcknetzen. Dann stolperte er durch die gelbschwarz vertäfelten Wagons mit einer Schwere, die einem nur viel zu kurzer Schlaf aufbürden konnte. Er stieß die Tür auf und war mit einem Schlag ausgenüchtert. Als er zum ersten Mal auf den Wiener Boden stieg, in die Bahnhalle, die mächtig vom Doppeladler des Kaiserreichs überflaggt war, war es ihm, als wollten die Posaunen von Jericho ihm das Fleisch von den Knochen reißen.

Rings um ihn schossen die Menschen wie Projektile; einander Zurufende, mit Hüten Winkende, Koffer Bugsierende, Dienende, Tragende, Fluchende. Aufgespannte Weite der Halle, die all diese gegeneinander taumelnden Menschen umfasste. Es pfiff und dampfte an der gläsernen Decke, dass Hans sich verschlungen wähnte.

Sowie er endlich die Beherrschung fand, die Halteschiene loszulassen, war er mitten im babylonischen Wirrwarr. Tschechische Arbeiter umringten ihn.

»Rozdávejte dávky!«, schrie der Vorderste, und Hans duckte sich gerade noch rechtzeitig, ehe ein in Leinen gewickelter Klumpen über seinen Kopf segelte, den ein junger Mann hinter ihm behände auffing. Unter den rußigen Hemden der Männer spannten sich die Bizepse, während sie den riesenhaften Laib Brot auswickelten, an dem sich jeder der Reihe nach schadlos hielt. Vielleicht Heizer, dachte Hans zerstreut und hielt nach dem Ausgang Ausschau, als einer der breiten Männer ihm ein handtellergroßes Stück Brot auf die Brust drückte. Wie im Schock über diese Großzügigkeit hielt er es dort an seinem Hemd, bis die Gruppe sich entfernt hatte. Erst dann wagte er zu essen.

Den Ausgang hatte er wieder aus den Augen verloren. Schnaubend fuhr eine schwarzglänzende Garnitur ein, deren goldene Schriftzüge vor ihm auf und ab geschleudert wurden. Pagen in leuchtendblauen Uniformen sprangen voller Unrast auf die Bahnsteige, und aus ihren Gasanzündern schossen schon im Niederfallen die Funken, als müsste man sich um sein Leben beeilen. Dann drehten sie, die Drama-Zigaretten im Mundwinkel, die Türen auf und hievten schwere Koffer hervor. Hans beobachtete fasziniert ihre mühelos lachenden Gesichter; bubenhaft – sie mussten jünger sein als er.

Kaum waren die Gepäckstücke auf die eilig herbeigeschafften Wagen verladen, stiegen langsam die Fahrgäste aus – Frauen und Männer, gekleidet in so feine Stoffe, dass wohl ein Faden an ihrem Leib wertvoller sein musste als alles, was Hans in seinem Leben besessen hatte. Ein galanter Herr hielt seiner Begleiterin den Arm hin, die die Bewegung der Bahnhofshalle gar nicht beachtete, als wäre sie vollkommen gewohnt, im Durchhaus ihre Morgentoilette zu vollziehen. Das Paar behielt trotz der drückenden Julihitze die Pelze um die Schultern und schwätzte in einer ihm unbekannten, wohl slawischen Sprache; Hans wunderte sich noch einen Augenblick, bevor er schließlich die glänzenden Lettern am Abteil bemerkte. »Venedigexpress«, las er und erinnerte sich, dass er morgens am Innsbrucker Bahnhof ein Werbeplakat gesehen hatte, das für die sündteuren Luxusbilletts von Konstantinopel oder Moskau nach Paris warb. Vielleicht ein russisches Paar?

Ein dicklicher Italiener, der schimpfend ein Mädchen hinter sich herschleifte, stieß ihn in die Flanke. Rasch lief er weiter; auf einmal schämte er sich, zwischen all diesen weltgewandten Leuten mit seinen groben Stiefeln, der Leinenhose und den braunen Hosenträgern zu lange zu verweilen. Den breitkrempigen Hut warf er von sich fort. Wo nur war die Tür? Fast stolperte er über eine Frau, die neben den Gleisen einen Säugling fütterte – »sajnálom« –, und wie sollte man all diese Völker auseinanderhalten können? Wie diese Eindrücke ertragen? Ein beißender Geruch: Zwei Buben brieten etwas über offenem Feuer – Feuer im Bahnhofsgebäude! –, und ein Aufseher kam unter lautem Schreien heran, um die Flammen auszudämpfen. Da sank Hans an einen Blumenkasten nieder und bedeckte sein Gesicht mit den Händen.

Im Grunde wusste er nichts. Niemand, den er kannte, war je in Wien gewesen, und er hatte niemanden von seinen Plänen in Kenntnis gesetzt oder auch nur einen Brief hinterlassen, ehe er um Mitternacht nach Telfs geritten war. Dort war er abgestiegen und hatte der Stute, an deren Seite er jahrein, jahraus die Äcker bestellt hatte, einen Schlag auf die Kruppe gegeben, sodass sie in der grillenschweren Sommernacht verschwunden war. Das Pferd kannte den Weg heim, er machte sich um es keine Sorgen. Er hingegen besaß nicht einmal das Geld für die Rückfahrt. Das heißt: Er hatte genau vier Kronen bei sich, die ihm eine Fahrt mit der Elektrischen und zwei warme Mahlzeiten bezahlen würden; für eine Schlafstatt würde es schon nicht mehr reichen. Um den Hals trug er ein silbernes Medaillon, das ein Bild von ihm selbst enthielt und seinem Vater gehört hatte – eher würde er sterben, als es zu versetzen, so viel stand fest.

»Du musst zum Ring.« Da war eine Stimme dicht neben seinem Ohr. Ein junger Mann hatte sich neben ihn gesetzt, um ihm eine Zigarette anzubieten.

»Was?«, fragte Hans zerstreut und griff nach der hingestreckten Packung.

»Zur Rossauerkaserne«, sagte der andere. Er schien vom selben Schlag zu sein wie Hans – hatte einen Lederrucksack neben sich gestellt und sprach in breitem Salzburger Akzent.

»Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte Hans leise; der Salzburger aber, als wäre dies das Normalste auf der Welt für einen Fremden, griff in seinen Nacken und zog ihn wie einen altgedienten Kumpan an sich.

»Du willst dich doch sicher freiwillig melden.«

Hans musste die brennende Zigarette steil von sich halten, so eng hatte der andere Bursche ihn umfasst.

»Morgen soll die generelle Mobilmachung bekannt gegeben werden, nachdem heute Nacht der Zar für Russland die Einrückung befohlen hat. Und bis die bewegungsfähig sind – dann sind wir vielleicht Kameraden im selben Regiment –«

»Ich will mich aber doch gar nicht freiwillig melden«, sagte Hans endlich, und der Salzburger ließ ihn sofort los.

»Was denn dann?«, fragte er mit großen Augen.

»Hierhin will ich –« Hans zog den Zeitungsausschnitt hervor, den er umsichtig in der Innentasche seines Rocks verstaut hatte. Der andere riss ihm das Papier aus den Händen –

»Helene Cheresch«, las er laut vor. »Psychoanalytikerin, Fachgebiet Massenhysterien und parapsychologische Affekte. Landesgerichtsstraße 32 – das ist in der Nähe der Universität, am Schottentor. Du musst die Tram Nummer drei nehmen, dort am Westausgang.«

»Du kennst dich gut aus«, sagte Hans errötend und riss das Zeitungspapier wieder an sich.

»Mein Onkel unterhält ein Gasthaus in der Leopoldstadt. Sommers habe ich dort mitgeholfen, deswegen sagt mir die Stadt etwas. Was machst aber du denn bei einer Psychoanalytikerin?«

»Nichts.« Hans warf sich seinen Sack über die Schulter, um dem anderen ein Zeichen zu geben, seinen Redefluss endlich einzustellen, doch dieser bemerkte den Wink nicht und rief ihm noch nach, als Hans längst aufgestanden war und seinen Weg zum Ausgang hin machte.

»Wenn du es dir anders überlegst, komm morgen um acht Uhr abends zur Rossauerkaserne. Mein Freund Schneider und ein paar andere warten dort gemeinsam das Vorüberstreichen des deutschen Ultimatums ab.«

»Freilich«, rief Hans und hatte sich schon abgewandt.

Er trat durch eine Tür, die ins Bahnhofsgebäude führte: ein Anblick, an dem er sich kaum sattsehen konnte. Er fand das Licht von kristallenen Fenstern in tausend Aspekte zerschlagen. Über den Köpfen der Menschen fuhr die stärker werdende Morgensonne durch eine milchige Glasfront ein, und eine große Stiege führte hinab in die Ankunftshalle. Gewühl – ein Ungar verkaufte gebrannte Mandeln, Familien herzten einander nach augenscheinlichen Ewigkeiten, und Menschen stürmten eilig nach draußen, wo die Fiaker warteten. Das Durcheinander machte Hans bereits weniger aus als zuvor. Gestärkt von dieser Einsicht sprang er ins Parterre.

Es drängte ihn heftig, in die an die Westflanke angeschlossene Trafik zu gehen; nur wurde ihm gleich ganz schwindelig von der Vielfalt der aufgehängten Magazine, die mit ihren Überschriften auf ihn eindrangen. Noch nie in seinem Leben war ihm Gedrucktes in einer solchen Überfülle begegnet; und dann rissen stakkatoartig Hände von links und rechts die Nachrichten an sich: ungeschlachte und bleiche, braune und noch fast kindliche, die im Gegenzug für das frisch aufgeschnittene Weltgeschehen ein paar Heller hinwarfen und schon zu anderen Besorgungen fortliefen. Immerzu hatte er Angst, jemand könne ihn an der Schulter fassen und wie einen Fremdkörper extrahieren.

Im Gegensatz zu den anderen am Hof hatte Hans eine ununterdrückbare Leidenschaft angetrieben, das, was er in der Schule gelernt hatte, nicht zu verlieren, und der Stumpfsinn des Alltags hatte diesen Hunger nie auslöschen können.

Wenn der Winter die Arbeit verlangsamte, zog er die Zeitungen, die ihm eigentlich zur Trocknung der Stiefel übereignet worden waren, heraus und glättete sie, bis er vom Lena-Massaker in Bodaibo lesen konnte oder dass Amundsen den Südpol bezwungen hatte. Stundenlang hatte er beim Dungumwälzen die neu gelernten Worte wiederholt, bis sie in ihn eingegangen waren.

In der Trafik griff er jetzt nach dem erstbesten Heft, das zu kaufen ihm sinnvoll erschien – ein Reiseführer für Wien. Er kostete nur fünfzig Heller; selbst für ihn kaum eine Ausgabe. Dann trat er auf den Vorplatz hinaus. Klingelnde Gespanne fuhren auf Erdwegen über Kreuz und strebten die Favoritenstraße hinab ihrem Ziel zu: den inneren Bezirken. Sie fraßen in unersättlichem Hunger die Menschen, die durch die Schlünde des Südbahnhofs aus allen Kronländern erbrochen wurden. Häuser, so weit man schaute – dampfende Schlote hinter den Hügeln, Rufe, Lüfte: Wien. Er wollte gleich den Reiseführer konsultieren und griff in den Rock, aber da war – nichts. Wie hatte er das Kunststück fertiggebracht, nach zwanzig Schritten das Buch zu verlieren?

»Ist das die Straßenbahn Nummer drei?«, fragte er einen an ihm vorbeikommenden Mann. Dessen Reaktion produzierte eine ungeheure Diskrepanz: Die Augen des Mannes waren erhellt von Verständigkeit und Wohlwollen, doch antwortete er auf Tschechisch, und Hans wiederum begriff, was gemeint war, ohne ein Wort zu verstehen.

Schwitzend sprang er in die Tram. Vorne befand sich eine offene Plattform, auf der stoisch der Zugführer im Morgenwind stand. Er ging zu ihm, da er annahm, dass dieser ihm ein Billett verkaufen würde, doch der Schaffner zeigte nur stumm auf ein Schild, auf dem »Bitte nicht mit dem Führer zu sprechen« stand. Der Zug hatte sich indes bereits in Bewegung gesetzt. Was, wenn er von einem Kontrolleur aufgegriffen wurde und vor aller Augen beichten musste, dass er nicht genug Geld hatte, die Strafe zu begleichen? Würde man sich damit begnügen, ihn aus der Tram zu werfen, oder müsste er sich auf dem Polizeirevier verantworten?

Er sah sich schon in der Strafanstalt Stein sitzen, von der ein slowenischer Tagelöhner auf dem Hof einmal ebenso konturlose wie furchteinflößende Dinge in seinen Bart genuschelt hatte. Da trat eine Dame lächelnd auf ihn zu.

»Sie müssen die Billetts in der Trafik kaufen«, sagte sie und hielt ihm ein rechtwinklig ausgestanztes Papier hin. »Aber wir haben einen zweiten Fahrschein; Sie können ihn gerne haben.« Erleichtert steckte Hans den Abriss ein – was war das nur für eine Stadt, dachte er, in der sich Zigaretten, Brot und Fahrscheine materialisierten, wenn man sie brauchte?

»Komm«, sagte die Dame und zeigte auf eine Sitzgruppe, wo ein gleichfalls lächelnder Mann – scheinbar ihr Begleiter – auf sie wartete.

Auch nachdem er sich gesetzt hatte, konnte Hans nicht aufhören, sich über die Tram zu wundern, die ihm nicht erklärlicher schien als eine Marienerscheinung. Ganz ohne Pferde und vor allem ohne Lok brauste sie voran. Sie war getrieben von einer unsichtbaren Kraft, die in ihr selbst steckte. Ein Münchhausenzug, der sich am eigenen Zopf in Richtung Stadt zog. Im Inneren war es fast kommod: sauber lackiertes Holz und rote Ledersitze. Es mussten etwa zwanzig Menschen darin Platz finden und durch große Fenster, deren ausgelassene Vorderseiten einen kühlenden Wind hereinließen, konnte man die Stadtpanoramen vorbeiziehen sehen. Draußen steigerte sich die Geschäftigkeit der Straße fast zur Blödsinnigkeit – immer neue Fuhrwerke sprangen aus den unmöglichsten, verwinkeltsten Gässchen hervor, und die Kutscher spornten ihre Pferde unablässig aufs Neue an.

Im Inneren des Wagons war dagegen alles gedämpft. Hans’ Gedanken kreisten um die Frage, wie er sich bei dem Paar für die Freundlichkeit revanchieren konnte. Doch das Vorhaben war aussichtslos: Im Gegensatz zu ihm hatten sie alles. Sie war gekleidet in knisternde senfgelbe Draperie – der Hut saß tief und elegant. Ihr Mann war schlicht gekleidet, doch in jener speziellen Form von Schlichtheit, die von allergrößter Sorgfalt zeugt. Er trug ein Sakko, das Hans sich nicht ganz zu erklären wusste – die Schöße waren fortgeschnitten, sodass unter einem umgekehrten V ein feines Seidenhemd zum Vorschein kam. Auf seinem Schoß lag die Neue Freie Presse.

»Lassen Sie mich raten: Sie waren noch nie in Wien«, sagte die Frau fast begierig.

»Um ehrlich zu sein, war ich noch niemals irgendwo«, antwortete Hans in seinem bemühtesten Hochdeutsch, hörte sich aber gleich scheitern.

»Das sind Zeiten!«, stieß der Herr hervor, als wären damit Bände gesprochen, und fügte ebenso unbestimmt hinzu: »Wir haben ja erst Donnerstag.«

»Woher kommen Sie denn? Sie klingen ja gar nicht slawisch. Sind Sie denn vom Land?«, setzte nun wieder die Dame nach. Hans ließ die Schultern sinken. So leicht also erkannte man ihn; und wenn er sich auch noch so um eine gewählte Ausdrucksweise bemühte.

»Ich bin aus Tirol«, entgegnete Hans fest. »Und habe die letzten sieben Jahre als Pferdeknecht verbracht. Zuvor habe ich aber in Imst gelebt und kurz sogar ein Gymnasium besucht.«

»Pferdeknecht!«, wiederholte die Dame aufgeregt. »Erzählen Sie uns doch, wie es dort ist.«

»In Tirol?«, fragte Hans.

»Auf so einem Hof!«, rief die Dame.

»Wir werden die Arbeit der Bauern bald bitter benötigen«, schaltete sich der Mann ein. »Sie wissen ja, dass der Krieg auch auf dem Land geführt wird, in den Ställen und auf den Feldern. Also, wie lebt man da?«

»Nun, ich spreche als jemand, der den Vergleich mit dem bürgerlichen Leben kennt. Mein Vater war Holzexporteur«, sagte Hans zunehmend selbstbewusster. »Es ist auf dem Hof ein karges, verbittertes, anstrengendes Leben. Bis auf die Pferde, in die ich mich im Laufe der Zeit vernarrt habe. Ich diene dem Herrn seit sieben Jahren, und –«

»Dem Herrn, Sie dienen dem Herrn?«, fragte der Mann verwirrt.

»Nicht so«, sagte Hans rasch. Bei jedem Wort pendelte sein Blick prüfend zwischen seinen und ihren Augen, wie um sich zu versichern, ob er ihre Frage wirklich verstanden hatte. »Den Bauern nennen wir Herrn. Es gibt eine strikte Hierarchie. Wir sitzen zwar an einem Tisch, aber uns trennen Abgründe. Wir sprechen vom Hof, als wäre er unser aller gemeinsame Sache, doch ich schere mich einen Teufel um ihn.« Kurz erschrak er über die Heftigkeit seines eigenen Tonfalls, da sah er, dass die beiden eine diebische Freude ob seiner Antwort hatten.

»Und was bekommen Sie da? Also, werden Sie bezahlt oder sind Sie – nun –«

»Sklaverei ist in Österreich verboten«, fiel ihr Hans ins Wort. Er wollte wenigstens ein paar Brocken seiner Bildung zur Schau stellen. »Einmal im Jahr, am Martinitag, bekommen wir unseren Lohn für das Jahr, fünfzig Kronen.«

»Fünfzig Kronen für ein Jahr! Das ist ja nicht einmal genug, sich ein Dach über dem Kopf zu beschaffen«, rief der Mann, und die Zeitung glitt ihm vom Schoß, faltete sich durch das Schwanken der Garnitur auf und gab das strenge Gesicht Wilhelms II. frei, das im Luftzug der Tramway schaukelte.

»Wir bekommen einen Teil aber auch in Naturalien. Hier, die Hose aus Tuchstoff sind zwei Monate und der Rock nochmal einer. Drei Unterhemden entsprechen sechs Wochen, und viermal im Jahr werden uns hundert Zigaretten vorgelegt«, rechnete er laut. Als er wieder zu ihnen sah, schienen sie wie vor den Kopf gestoßen.

»Das ist ja barbarisch. Haben denn die Tiroler Sozialdemokraten nicht den Achtstundentag im Auge?«, fragte der Mann eifrig.

Hans musste lachen. Auf einmal fühlte er sich frei.

»Niemals! Es gibt ja die Natur den Rhythmus!«, sagte er frech wie der Siebzehnjährige, der er in Wirklichkeit war. »Wir stehen um vier Uhr auf und gehen aufs Feld, außer sonntags, wenn Messe ist. Winters wie sommers werden die Kühe gemolken, dann wird der Acker gepflügt oder gegossen oder die Ernte eingebracht. Jetzt im Herbst beginnt die ärgste Zeit – da müssen sogar die Volksschulklassen aus den Nachbarorten geholt werden, um die Kartoffeln aufzuklauben, die ich und der andere Knecht mit unseren Pferden und der Rode aus der Erde ziehen. Weniger als vierzehn Stunden arbeiten wir kaum je, da würde uns ja das Vieh verrecken –«

Hans ertappte sich bei dem Gedanken, das Paar müsste sich über seine Geschichte bekümmern und ihm ein Bett anbieten. Er hatte kurz geträumt, die Dame würde den am Herd stehenden Suppentopf zu rühren beginnen, und er, ja, er – aber da zerstreute er diese unsinnige Hoffnung ärgerlich.

»Ich selbst arbeite mit den Pferden. Ich reite sie zu, spanne sie in den Göpel, treibe sie an. Ich fahre auch den Herrn und seine Frau mit dem Fuhrwerk von Feld zu Feld, wenn in der Erntezeit die Slowenen kommen –«

Beim besten Willen – er hatte alles ausgeschöpft, was es über sein Leben zu sagen gab, das ihm fad und konturlos schien wie eine Landschaft, die sich flach bis an den Horizont erstreckte. Dass ein Mensch aß und schlief und schiss, verstand sich von selbst, und was hatte er in seinem Leben anderes angehäuft als eine Bilanz von Selbsterhaltungsmaßnahmen?

»Nun interessiert mich aber«, sagte der Mann, dem mit großer Verspätung einzufallen schien, was Hans vorher erwähnt hatte, »warum sind Sie denn in ein solches Malocherdasein entlassen worden, statt die Firma Ihres Vaters zu erben?«

Mit einem Schlag war der Frohsinn, der ihn vorher gepackt hatte, passé. Er sah aus dem Fenster nach draußen.

»Ich bin – nun sehen Sie, ich bin unehelich.«

Auch das Paar spürte, bei diesem eigentlich fremden Knaben eine Grenze überschritten zu haben, und beide schwiegen für einen Moment, ehe ihnen eine Übersprungshandlung eingefallen war.

»Und nun also wollen Sie an der Weltgeschichte teilhaben?«, fragte der Mann ungewöhnlich feierlich.

»Was?« Die Tram machte zischend Halt, und ein Mann schleppte sich in den Wagen. Er hatte keine Schuhe an und schwankte, von der wieder anfahrenden Straßenbahn aus dem Gleichgewicht gebracht, von links nach rechts. Sein Geruch ließ Hans schwindeln.

»Sie werden sich melden, oder nicht? Wenn morgen die Generalmobilmachung erfolgt.« Verspätet schüttelte Hans den Kopf – schon wieder diese Frage also.

»Nein, ich bin hier, weil ich Behandlung suche«, sagte er bewusst unpräzise. Der Bettler war nähergewankt und hielt ihnen allen eine Blechbüchse hin, in der ein paar Heller schepperten. Auf seinem linken Bein klaffte eine handtellergroße eiternde Wunde.

»Welche Art von Behandlung?«, hakte die Frau nach, während der Bettler, da er von allen ignoriert wurde, immer zudringlicher wurde.

»Werfts m’r doch a poa Notschn ins Taxameter«, greinte er, eine Stimme wie schmelzender Kautschuk; der Gestank war vollkommen unerträglich.

»Zur Analyse«, sagte Hans leise, schlug aber gleich die Hand vor den Mund.

Nicht einmal als eine Magd vor einigen Jahren an Wundbrand gestorben war – als sie zwei Wochen im Bett gesiecht hatte und Tag für Tag mehr von der schwarzverkrusteten Haut seitlich am Bauch verloren hatte – hatte es so gerochen.

Wenn er doch wenigstens Stiefel hätte, dachte Hans – da wandte sich der ihm gegenübersitzende Herr zu seiner Frau und nahm das Taschentuch vor die Nase.

»Wenn er doch wenigstens Stiefel hätte«, sagte er.

Turmhoch erhoben sich die Gründerzeithäuser um die soeben an einer Kreuzung wartende Tram, dass Hans meinte, sie müssten um ihn niedergehen. Hans stand kerzengerade.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte die Dame. Er aber schwang sich mit einem Satz, der seinen Ellenbogen in das Gesicht des hinter ihm sitzenden Passagiers beförderte, über die Lehne und lief der Tür entgegen. Da die Haltestelle noch nicht erreicht war, ließ diese sich bei allem Zerren und Drücken nicht öffnen. Statt sich wieder hinzusetzen, stürzte Hans nach vorne, wo ein schmaler Spalt den Passagierraum von der Fahrerplattform schied. Er drängte sich hindurch und stieß den Schaffner zur Seite, um von der fahrenden Tram zu springen. Hart schlug er auf den Asphalt, da war die Straßenbahn schon hinter der nächsten Ecke verschwunden.

Unter schwerer Atemnot kam er wieder zu sich und fiel auf eine der grünlackierten Bänke nieder. Er drehte sich in die Rückenlage wie ein Fräulein im Korsett, das ihrer Kreislaufschwäche mit der Hochlagerung aller nur entbehrlichen Gliedmaßen entgegentreten muss. Er hustete kurz, lachte dann kräftig, während der Druck von ihm abfiel, und schaute so lange in den blauen Himmel, bis er meinte einzunicken. Kurz bevor ihm die Augen zufielen, bemerkte er eine Fassade am Rand seines Blickfelds, mächtiger als alles, was er sich je vorgestellt hatte. »Akademiestraße«, las er. Von den beiden Obelisken hypnotisch gezogen, stand er auf und lief los, als sich vor ihm auf einmal der Ring öffnete wie ein endloses Feld.

_

Als Kaiser Karl VI. am 22. Oktober 1713 im kerzenerleuchteten Stephansdom vor der göttlichen Gnade auf die Knie fiel, lag Wien im Sterben.

Von der außerhalb des Glacis liegenden Vorstadt Rossau aus hatte sich der Schwarze Tod ein letztes Mal gierig ins Innere der Bastion gefressen. Eine Ungarin, eine in den Elendsvierteln hausende Patientin null, hatte sie eingeschleppt. Nun glich die Stadt, die in den letzten Jahren sprunghaft zu einer Metropole gewuchert war, in der die Gewebe der Häuser miteinander verwuchsen – in der die ins Fließwasser gespülten Rinnsale aus Kot und Waschlauge alle Ritzen durchweikten –, selbst einer gewaltigen Pestbeule. Sie könnte sich jeden Moment öffnen, meinte man: All die Toten, die man in schwarzen, nummerierten Pestkutschen aus dem Äußeren Burgtor befördert hatte, würde die Erde dann wieder freigeben.

Doch tat sie es nicht.

1714 wurde die Yersinia pestis endgültig besiegt, und der Kaiser, der seinen Eid vor dem Allmächtigen nicht vergessen hatte, ließ aus Dankbarkeit die Karlskirche auf der Wieden errichten. Die Ausschreibung gewann der Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach, und wer die Geschichte dieses Barockgebäudes verstehen möchte, kann es selbst befragen. Ähnlich der andalusischen Alhambra, deren mit Schriftornamenten bedeckte Wände nicht nur die Ehre Gottes besingen, sondern auch von ihrem eigenen Bau erzählen, gestaltete Fischer von Erlach die Karlskirche nach rhetorischen Gesetzen. Sie ist gekleidet in Embleme – verschachtelt in rätselförmige Gleichnisse – und zielt auf synästhetische Assoziationen der in ihr Betenden ab. Wer die Karlskirche betritt, befindet sich in zu Stein gewordenem Gedächtnis. Sie ist aber – ganz als hätte ihr Grazer Architekt auch der österreichischen Seele als Ganzem ein Denkmal setzen wollen – nicht nur ein eklektizistisches Kind eines Vielvölkerstaates. Sie ist auch ein Meisterstück abgeschlossener Vereinzelung. Fischer von Erlach orientierte sich beim Bau an den Schriften des Mathematikers Gottfried Wilhelm Leibniz, und so ist die Karlskirche, ganz wie Wien selbst, Monade: fensterlos und gegen Veränderung indifferent.

Das Monadische, das die mit einer Mauer umpanzerte Stadt achthundert Jahre lang bewahrt hatte, gab sie auf, als sie 1850 unter der Regentschaft Franz Josephs I. dazu genötigt wurde, dreißig ihrer Vorstädte zu umarmen. Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Margarethen, Mariahilf, Neubau und Josefstadt waren die Namen der sieben neuen Bezirke.

Nur drei Jahre später versuchte der Schneidergehilfe János Libényi, den erst dreiundzwanzigjährigen Monarchen Franz Joseph mit einem Küchenmesser zu erstechen. Das durch das energische Eingreifen des Wiener Fleischhauers Josef Ettenreich – gleich darauf Ritter von Ettenreich – abgewandte Unglück war der Anlass zum Bau der Votivkirche und darauf folgte schließlich der Anstoß zur kaiserlich angeordneten »Auflassung der Umwallung und Fortifikationen der inneren Stadt, so wie der Gräben um dieselbe«, will heißen: der Bau der Wiener Ringstraße. Als Kompensation für ein immer schwächer werdendes Kaiserreich musste Wien nun zur Weltstadt werden.

Der Anschlag hatte sich auf dem Kärntnertor zugetragen, einmal über die Straße von der Karlskirche, nur war dieses ehemalige Fort jetzt unter der Erde, weil man die alte Mauer demoliert und mit einem künstlichen Plafond den Wienfluss überbaut hatte. Von ihm hatte die Bevölkerung seit der Römerzeit getrunken – nun war er nur mehr ein Rinnsal. Als 1897 die vormalige Kaiserin-Elisabeth-Brücke eingemauert und somit vernichtet worden war, um den Weg zur Oper als Straße zu gestalten, wusste noch keiner, dass kaum neun Monate später auch ihre nervöse Namenspatronin im Sterben liegen würde. An selbiger Stelle nun: ein vierspuriger Boulevard.

Etwas eingeschüchtert von der Breite der Straße, von der er nicht wusste, wie er sie im Gewühl der Gespanne und Trams überqueren sollte, ging Hans noch einmal zurück zum nahen Resselpark. Dort bestellte er sich in einer kleinen, grünüberdachten Holzbaracke ein Bier und eine Gulaschsuppe.

Kaum hatte er sich beides einverleibt, überkam ihn die Scham, zwei Kronen und zwanzig Heller für ein Mahl verbraucht zu haben; fast die Hälfte seiner Rücklagen. Doch war ihm, als wäre hier alles ausgewechselt. Als würde er andere Luft atmen, sein Körper andere Kost brauchen – nahrhaftere –, um seine Eindrücke zu ordnen. Nach der Stärkung hatte er das Gefühl, sich dem ungeheuren Brausen stellen zu können.

Links und rechts Bäume, die sich zu einer Allee vereinigten, an deren schmalen Grasflächen die Kinder einmal spielten, einmal sich aufs Trottoir setzten, um auf die ihnen lästig langsamen Eltern zu warten. Wie konnte man sich nicht ängstigen, niedergefahren zu werden, da die Parteien sich längs und quer zu einem vielfältigen Muster überkreuzten? Haflingerkutschen mit mannshohen Bierfässern preschten vorbei, um der sogenannten guten Gesellschaft das Vergnügen voraus in die Wirtshäuser zu befördern. Damen mit befederten Hüten promenierten am Arm von Herren im Frack und hielten spitzenbesetzte Schirme hoch. Junge Charmeure in Militäruniform liefen ein paar Mädchen nach, die sich beim Kaufen einer Brezel aus der Auslage eines groben Böhmen kokett umdrehten. Gleich verloren die Frauen ihre Aufmerksamkeit wieder an einen berittenen Polizisten. Fast schien es Hans, als hätten alle zwei Millionen Wiener sich zu einem Korso vereinigt – und als wäre die ganze Stadt schon immer als ein einziger Parkweg gebaut.

Ganz falsch war dieser Eindruck nicht. Seit Joseph II., der so ganz und gar entbrannt war von der Aufgabe, seine Untertanen zu bemuttern, den Befehl gab, mit befestigten Wegen die Spazierlust der Wiener zu befriedigen, hatten die Straßen um die Innenstadt keinen Sonnentag mehr ohne Flaneure gesehen. Naturgemäß traten dem die Wechselfälle der Geschichte entgegen: Kaum waren die applanierten Wege fertiggestellt, sprengten Napoleons Truppen sie 1809. Nur wenige Jahre später schlug Karl Philipp zu Schwarzenberg – dessen grünspaniges Konterfei auf dem nach ihm benannten Platz aufragte – eben jene in der Völkerschlacht von Leipzig vernichtend.

Die Jahrhunderte ratterten an der Stadt vorüber und ließen sie wuchern. Die Fleischwerdung dieser Inflatio war das Verbrennhäusl, ein kleiner Bau, der genau gegenüber dem Schwarzenbergplatz gelegen hatte. In ihm wurden Tag und Nacht die Makulaturen dieses immer verwirrenderen Kaiserreichs verbrannt – die Schecks, die überzähligen Banknoten. Als die Ringstraße errichtet wurde, wischte der Wind der Zeit dieses und viele andere Kuriositäten des alten Wien fort, um Platz für die Prachtbauten zu machen. Wie die wertlosen Papiere hatte auch das Verbrennhäusl sich konsequenterweise erübrigt, als das militärtechnisch veraltete Glacis für immer beseitigt wurde. Es war, als hätte man der Stadt die Haut abgezogen: Wie ein Körper außen von empfindsamem und doch robustem Gewebe gehalten wird – und nicht etwa nur innerlich von Knochen –, so hatte der 400 Meter breite Grasstreifen um die Innere Stadt seit dem 13. Jahrhundert Wien gegen alle Witterungen gefeit gemacht. An den Bastionen, die an das Glacis angrenzten, wurden zwei Türkenbelagerungen zerschlagen; und wenn gerade Frieden herrschte – was laut dem berühmten Sprichwort der rigiden Verheiratungspolitik der Habsburger geschuldet war –, musste eben die Bevölkerung gegen ihren militärischen Graben kämpfen.

In Winter und Sturm arbeiteten sich die Marktfrauen aus der Josefstadt und aus Mariahilf einen halben Kilometer durchs verschlammte Schützenfeld. Rüben und Kartoffeln hatten sie sich in großen Bastkörben auf den Rücken geschnallt. Wenn man abends vom Neuen Markt unweit des Stephansdom wieder heimmusste, ohne viel von seiner Last verkauft zu haben, dann kam es nicht selten vor, dass am nächsten Tag jemand über einen leblos vereisten Körper stieg, der im Schneetreiben liegen geblieben war.

Dort, wo einst die Erfrorenen gelegen hatten, war nun der Stadtpark – der letzte Rest eben jenes Glacis, von dem die Wiener sagten, dass nachts die Gestalten der Unterwelt dort ihr Unwesen trieben. Das hatte sich erhalten. Wenn am Milch- und Heu- und Getreidemarkt gegen Sonnenuntergang die Buden verschlossen wurden, wenn die vielen fahrenden Händler, die Kurzware feilboten, in die Burg zurückkehrten, dann fanden sich die Burschen aus der Vorstadt ein. Sie zwängten sich in die geschützten Winkel dieses städtischen Vorhofs – und wenn sich ein Bürger nach draußen verirrte, war es ihr Schaden nicht. Das Glacis wurde zu einem lange getragenen Kleidungsstück, unter das erregte Hände von außen sich immer heftiger zu drängen begannen.

Eine gewisse Logik regulierte diese Entwicklung. Wo Geld war, dort wurde ab 1857 auch gebaut – und so strandete in den letzten Resten der alten Festungsanlage, den Parks und Gärten der Stadt – dort also, wo untertags die Beamten und Attachés flanierten – das menschliche Treibgut: Bettgeher und Strotter, die in der Dämmerung in den Kanal stiegen, Huren und Taschendiebe, die, von der Oberfläche der makellosen Repräsentationswege verdrängt, immer mehr in den Untergrund wanderten. Das alte Glacis war verschwunden, und an seiner Stelle nun beispielsweise: das Schottentor.

Links neben den vielfach gekreuzten Tram- und Fiakerspuren erhob sich prächtig das Gebäude, das Hans, so viel er an diesem Tage schon bestaunt hatte, vollends in die Knie zwang. Es war das neue Gewand, das die 1365 gegründete Alma Mater Rudolphina Vindobonensis sich vor fünfzig Jahren übergezogen hatte, als ihr mittelalterliches Ornat in der Postgasse zu eng geworden war. Menschenströme vor den offenen Toren. Rufe, freie Lüfte – die Universität.

_

Hans wusste nicht, ob es an der Julihitze lag oder an der Aufregung, die die mächtigen Gebäude ihm eingeflößt hatten, doch sein Hemd lag schweißnass an seinen Rippenbögen, wie er es sonst nur von Nachmittagen kannte, an denen er den Boden pflügte. Ihm war, als hätte er sich an der Ringstraße abgerieben wie an einer harten Käsereibe; Stücke von ihm waren graupelig an den Fassaden liegen geblieben.

Dienstboten jagten mit Depeschen von einem Haus ins nächste, Pferde bäumten sich auf, und Zeitungsbuben trugen ohrenbetäubend die Ereignisse aus allen Erdteilen in die Stadt hinein. Hans musste dem Strom dieser Straße entkommen, auf die immer wieder neue Menschenmassen hinstießen: Landesgerichtsstraße. Die Nummer 34 fand er ohne Mühe. Kurz flammten seine Lebensgeister auf, als er die silberne Tafel sah, die an die Fassade geschlagen war: »Helene Cheresch«, las er. »Psychoanalytikerin. Termine nach Vereinbarung, Mittwoch bis Freitag 12.00–4.00«. Keine Klingel. Hans fuhr sofort auf die Stiege nieder wie auf eine für ihn hinterlassene Bettstatt. Er wusste nicht, wie spät es war, doch er war vollkommen überzeugt, jede Gelegenheit zur Ruhe ausnützen zu müssen, wenn er seinen Casus überzeugend präsentieren wollte.

Er schob den Sack mit seinen Habseligkeiten unter seine Beine und trat dann mit einem Fuß durch die Schlaufe. Er hatte sehr wohl gesehen, wie hinter dem Eck die Bettler auf und ab schlurften und auf einen günstigen Augenblick lauerten. Dass er den Mantel aus Zerstreutheit während seiner ganzen Reise angehabt hatte, entpuppte sich nun als sehr unangenehm, da er merkte, dass er vom Schweiß ganz feucht war, als er ihn sich zum Schlafen unter den Kopf schieben wollte. Es war überhaupt alles unkommod an dieser Lage. Immer wenn er nahe daran war fortzudämmern, glaubte er, ein Kitzeln an seinen Waden zu spüren, und fuhr wieder auf in der Befürchtung, einer der Bettler könnte ihm gefolgt sein und sich nun an seinem Gepäck zu schaffen machen. Nie war jemand in seiner Nähe. Als er das dritte oder vierte Mal kampfbereit hochgeschreckt war, nahm er sich vor, nun wirklich unbedingt zu schlafen, und umarmte den Sack diesmal fest mit den Armen.

Er spürte sich schon in luftige Höhen kippen, da berührte ihn jemand an der Schulter. Vorsichtig öffnete er ein Auge. Die Sonne war gebrochen von der Silhouette einer Frau. Sie trug eine weiße Seidenbluse und einen bodenlangen schwarzen Rock. Die Haare hatte sie zu einem lockeren Dutt gebunden, aus dem sich einige Strähnen gelockert hatten und ihr ins Gesicht hingen. Er erkannte sie als Helene Cheresch, ohne zu wissen, woran. Sie mochte höchstens vierzig Jahre alt sein.

»Stehen Sie bitte auf«, sagte sie. »Das ist kein Ort, wo man zwischen den Vorlesungen herumlungern kann.«

»Entschuldigen Sie, ich habe hier auf Sie gewartet«, sagte er, peinlich berührt davon, für einen Studenten gehalten worden zu sein.

»Ich empfange hier Patienten«, sagte sie, als hätte sie seine Beteuerung gar nicht gehört. Sie schickte sich an, ihn mit dem Fuß zur Seite zu schieben wie gewichtslosen Kehricht, hielt dann aber inne und wartete. »Also, was ist nun?«

Den kurzen Windschatten dieser Frage wollte Hans nutzen und sagte sofort: »Mein Name ist Hans Ranftler. Ich bin nach Wien gekommen, weil ich eine Gabe habe, an deren Beschreibung Sie und an deren Ergründung ich größtes Interesse habe.«

»Eine Gabe?« Sie sah ihn eindringlich an, und er merkte, dass er es mit seiner vorgetäuschten Selbstsicherheit vielleicht übertrieben hatte.

»Nun, vielleicht eher eine Anlage«, verbesserte er sich. »Geld habe ich keines, aber ich kann als Ausgleich für eine Behandlung schwer arbeiten, in welchem Feld auch immer Sie meine Hilfe benötigen.« Zu seiner großen Verblüffung schien seine Ouvertüre Helene Cheresch nicht im Geringsten zu überraschen. Sie zuckte mit den Schultern, schüttelte Arme und Kopf und deutete überhaupt im Ganzen an, wie gleichgültig ihr das alles sei.

»Na ja«, sagte sie nach kurzem Nachdenken, »und wenn schon, ich habe doch Patienten den ganzen Tag, und wer weiß, ob wir übermorgen noch leben.«

Sie machte sich schon zum Gehen bereit, musste jedoch erst die Tür überzeugen. Das Schloss wollte mit so großem Aufwand entsperrt werden, als wäre das Haus unablässig in Gefahr, von bewaffneten Truppen niedergerannt zu werden. Da wandte sie sich nochmals an ihn.

»Es ist nun zehn vor zwölf. Sie haben oben fünf Minuten, um mir Ihr Anliegen darzulegen, gleich kommt mein erster Patient.« Da hatte sie sich schon umgedreht und war fort. Hans wurde unschlüssig, ob sie wirklich meinte, was er verstanden hatte. Vorsichtig schlich er ihr schließlich ins Haus nach, das so ganz anders roch als die Gebäude, die er kannte. Nach feuchtem Mauerwerk vielleicht, nach frisch angerührtem Gips? Alles gehemmt durch einen Wall aus Kälte, der aus dem Souterrain kam und die Eindrücke wieder von einem wegzog. Das Stiegenhaus dagegen sah kostbar aus wie das schönste Kunstwerk. Er wünschte sich, er hätte Worte für die unendlichen Auffaltungen und Einkräuselungen, in die sich Stuck und Geländer stets aufs Neue warfen.

Die Praxis war im ersten Stock. Hans stand noch betreten im Warteraum, da rief Helene ihn schon mahnend zu sich, und er folgte ihr in das mit Fischgrätparkett und einem großen Kanapee ausgestattete Behandlungszimmer. Er meinte sich zu erinnern, einmal gelesen zu haben, bei der Psychoanalyse müsse man sich, das Gesicht vom Therapeuten abgewandt, hinlegen. Doch als er Anstalten machte, sich auf dem Diwan auszustrecken – allein schon seiner fast schmerzvollen Müdigkeit wegen – rief ihn Helene streng zu sich.

»Dorthin bitte.« Sie verwies ihn auf einen Stuhl, der, durch einen großen Schreibtisch getrennt, dem ihren gegenüberstand, und lehnte stumm den Kopf in die Hände.

»Also«, setzte sie erneut an, denn Hans hatte kein Wort hervorgebracht. Jetzt, wo es so weit war, schien ihm kein Grund mehr gut genug, und alles, wofür er nach Wien gekommen war, bloßer Schein. Zudem war ihm, als würden sie furchtbar nahe beieinander sitzen für zwei Fremde. Wie er wohl in seiner Bauerntracht für sie riechen musste?

»Ich muss Ihnen sofort gestehen, dass ich kein Geld habe«, sagte er, obwohl er es draußen schon erwähnt hatte, aber sie schnippte dicht vor seinem Gesicht, und er fuhr zusammen.

»Das ist unerheblich und in diesen fünf Minuten auch zu erörtern ganz deplatziert«, sagte sie und zündete sich – eine Dame am helllichten Tag! – eine Zigarre an. Während sie sich zurücklehnte, hatte er kurz Zeit, sie genauer zu betrachten. Sie sah aus wie keine Frau, die Hans jemals gesehen hatte. Ihr Gesicht besaß den Ausdruck eines Generals, der forsch im Herrensitz galoppierte, und das, obwohl sie beide am Tisch saßen. Gleichzeitig waren ihre Züge ebenmäßig und standen sicher keiner eleganten Dame der Stadt in irgendetwas nach.

»Fassen Sie zusammen, weswegen Sie gekommen sind, sonst vertun wir unsere Zeit.« Mächtig blies sie eine Wolke aus. »Eine Gabe wollen Sie also haben?«

Nun kam es darauf an –

»Ich habe sie schon bemerkt, als ich ein kleines Kind war«, begann er in plötzlicher Entschlossenheit. »Aber Sie wissen ja, dass man in diesem Alter alles für ganz normal nimmt und glaubt, von den Empfindungen, die man hat, wäre jeder betroffen.«

»Fahren Sie fort.«

»Dass dies nicht so ist und dass ich eine eigentümliche Fähigkeit besitze –«

»Eine Gabe«, wiederholte sie schon wieder.

»– habe ich erst als Jugendlicher auf dem Hof bemerkt, an den ich geschickt wurde. Ich kann es Ihnen nur in Beispielen erklären. Ich und sechs andere lebten damals gemeinsam in einem Zimmer. Wir schliefen in dieser Kammer auf Pritschen, aßen in ihr, wuschen uns und – das alles in Gegenwart der anderen.«

»Ersparen Sie uns doch bitte die Details.«

»Eines Abends kamen wir nach sechzehn Stunden auf dem Feld heim. Nach solchen Tagen stürzte ich für gewöhnlich ins Bett und schlief gleich ein, aber die anderen hatten noch die Kraft, Karten zu spielen. Ich lag im Bett und versuchte, mir das Polster auf die Ohren zu drücken, denn bei uns – also in den Kammern der Knechte und Mägde – passierte nie etwas ohne Geschrei, müssen Sie wissen. Und das ist noch das Mindeste. Ich verteufelte die anderen natürlich, ich dachte: Am liebsten würde ich ihnen ihre Karten in den Hals stecken, dass sie ersticken mögen. Und dann –« Er hielt inne.

»Und dann, was?«

»Und dann sagte es einer der anderen«, flüsterte Hans.

»Was hat er gesagt?«

»Am liebsten würde ich euch eure Karten in den Hals stecken, dass ihr ersticken mögt.« Kurz senkte sich Stille über die beiden. Dann beugte sich Helene über den Tisch, sodass sich ihre Arme fast berührten – ihre Souveränität, die ihm vorher so imponiert hatte, hatte sie zumindest geringfügig eingebüßt.

»Seitdem, in Summe also schon fünf Jahre, bemerke ich nahezu pausenlos, dass andere Menschen – meist solche, die ich gar nicht kenne – meine Gedanken aussprechen. Es ist unmöglich, ich weiß« – er glaubte, sie wollte etwas sagen, doch sie spornte ihn durch eine Handbewegung an weiterzureden. »Ich sage bemerken, weil ich davon ausgehe, dass es vorher schon geschah, ich dem Phänomen aber keine Aufmerksamkeit schenkte. Insgesamt muss es mir hunderte Male widerfahren sein – nur kann es gar nicht oft genug geschehen, als dass es mich nicht mehr ergreifen würde, deswegen bin ich hier.«

»Erzählen Sie mir von ein paar mehr derartigen Situationen«, sagte Helene und zog mit den Zähnen die Kappe von einem Federhalter, was Hans als günstiges Zeichen deutete.

»Es kann überall passieren und zu jedem Zeitpunkt. Vor einer Woche bepflanzte ich den Garten und zog mir einen Schiefer ein – ich dachte: ich werde ihn mit der Metallzange ziehen müssen, und rappelte mich auf, als ich den Bauern hörte.«

»Das war, was er sagte? Genau in diesem Wortlaut, den Sie gedacht hatten?«

»Ich werde ihn mit der Metallzange ziehen müssen, ja. Nur hatte er auf einen Bolzen gezeigt, der unter den Schindeln des Dachs hervorragte.«

»Es kommt also manchmal zu Wechseln des Kontexts?«, fragte sie; ihre Hand flog emsig auf dem Papier hin und her. »Gibt es noch mehr Vorfälle, von denen Sie berichten können?«

»Manchmal ist es viel allgemeiner, aber eben doch so spezifisch, dass es kein Zufall sein kann.« Hans bemühte sich, anschauliche Beispiele zu finden; doch alles, was er sich auf der Fahrt zurechtgelegt hatte, schien nicht mehr recht zu passen. »Auf dem Weg zur Schule dachte ich einmal intensiv über die bevorstehende Schweineschlachtung nach, denn die Idee, die jungen Ferkel abzustechen, stieß mich ab. Da führte jemand auf der Asphaltstraße vor der Schule gegen jede Wahrscheinlichkeit eine Sau über den Weg. Es war wie in einem Traum – es ist immer wie in einem Traum.«

»Irreal?«

»Nein«, sagte Hans. »Eher wunderbar. Ein anderes Mal, als ich mir auf dem langen Fußmarsch hinunter in die Stadt eine Geschichte von einem verschwundenen Schiff ausdachte, kam ich an der städtischen Trafik vorbei und meinte, mein Herz müsse stehen bleiben: Draußen war die Schlagzeile vom vermissten Schiff Loodiana angeschlagen, das mit 175 Passagieren untergegangen war. Wieder andere Male und noch wesentlich häufiger berühren sich die Sätze wie Kettenglieder, die zwar aneinander anschließen, doch nicht identisch sind. Ich denke an die Grippe – und jemand glaubt, sich eine Verkühlung eingefangen zu haben, dabei ist es Hochsommer.«

Helene schloss schnalzend das Notizbuch.

»Gut, Hans Ranftler. Wieso suchen Sie nun meine Hilfe?«, fragte sie, und Hans sah an der Uhr hinter ihr, dass es schon nach zwölf war.

»Ihre Annonce habe ich im Neuen Wiener Tagblatt gesehen und –«, begann er verlegen.

»Nein, nein, nicht, wie Sie auf mich aufmerksam wurden. Ich formuliere meine Frage anders: Sie sind, vermute ich, unter einiger Gefahr und ohne Verdienst nach Wien gefahren. Quasi eine Weltreise. Hier in Wien werden Sie als Knecht auch kein Glück haben.«

»Das will ich auch keinesfalls je wieder. Ich bin bürgerlich aufgewachsen und möchte mich wieder –«, sagte Hans.

»Ja ja, papperlapapp, sparen Sie sich das auf. Was ich meine, ist, warum Ihnen jetzt siedend heiß einfällt, eine Analyse machen zu wollen. Sie kennen ja anscheinend Ihre Zustände seit jeher. Was quält Sie daran gerade jetzt so?«

»Ich verstehe nicht.« Natürlich verstand er sehr wohl. »Also gut, ich will ehrlich sein, das Leben am Hof hat mich nicht befriedigt. Ich dachte, Wien könnte eine Gelegenheit bieten, ganz neu anzufangen, und, sehen Sie, es ist das Einzige, was mir an meinem Dasein unmittelbar –«

»Was Ihnen bemerkenswert genug schien oder einzigartig? Ja, das berichten viele meiner Patienten.«

»Ist es zu wenig?«, fragte Hans. Er wurde ängstlich. »Ich bezahle Sie später, ich verspreche es, ich –«

»Ich bitte Sie, mich nicht misszuverstehen, Herr Ranftler« – sie hatte den Ansatz seiner Erklärung mit einer Handbewegung abgewürgt. »Aber wissen Sie, was eine Psychose ist?« So sehr Hans bis jetzt gehofft hatte, so tief fiel nun seine Zuversicht. »Ich will damit keinesfalls sagen, dass Sie an einer solchen leiden oder dass es Wahnvorstellungen sind, wovon Sie berichten. Ich bin auf Phänomene des geteilten Bewusstseins spezialisiert, das wissen Sie. Leider entpuppen sich jedoch die meisten Fälle, in denen Menschen mich kontaktieren, als nicht authentisch. Das liegt nicht am Betrugswillen der Patienten, sondern daran, dass die häufigste Differenzialdiagnose dem schizophrenen Formenkreis angehört. Auch in diesen Fällen, Herr Ranftler aus Tirol, denkt man, Stimmen hören zu können, die aus den Köpfen anderer tönen, oder dass man diese mit den eigenen Gedanken steuern kann.«

Hans wollte schon aufstehen und sich für die Torheit entschuldigen, sich in einer so unklaren Sache einer weltberühmten Forscherin anzuvertrauen. Doch als er sich erhob, befahl sie ihn mit ihrem Blick zurück in den Sessel.

»Wie dem auch sei. In einer vielleicht kleinen, aber umso bemerkenswerteren Anzahl von Fällen ereignen sich die Wunder des kollektiven Verstandes tatsächlich«, sagte sie und wedelte mit ihrem Zeigefinger. »Und deswegen werde ich Sie anhören, Herr Hans. Aber nicht heute.« Sie hatte seinen Namen phrasiert wie eine Sängerin und stand nun auf, um durch den Raum zu schnellen. Hans spürte ganz deutlich ihre unverbrauchte Kraft im Gegensatz zu seiner eigenen. Bei der Vorstellung, erst in einigen Tagen erledigen zu können, wofür er nach Wien gekommen war, fühlte sich sein Körper ganz taub an. Wohin mit sich bis dahin?

»Sie können morgen um 16.00 Uhr mit mir ein Erstgespräch führen, und dann werden wir gemeinsam herausfinden, was hinter Ihrem Gedankenecho wirklich steckt.«

»Gedankenecho?«

»Oder noch populärer sagt man jetzt eine Serie. Ich habe gehört, dass Paul Kammerer gerade an einem Buch zu diesem Thema schreibt.«

»Wer ist das?«, fragte Hans wie vom Donner gerührt.

Sie schritt jedoch, als würde die Frage sie gar nichts angehen, ans andere Ende des Zimmers und räumte in einer Kommode herum. »Kammerer ist ein stadtbekannter Biologe. Sie werden bald bemerken, dass Ihnen der Gedanke an das Seriale nicht als Erstes gekommen ist. Und nun bitte ich Sie, mir den jungen Mann, der draußen wartet, hereinzuschicken, wir haben uns schon um drei Minuten verspätet.«

Hans nickte. Er wusste nun, dass er nur eine einzige Nacht durchtauchen musste, ehe sich alles Übrige klären konnte. Eine Nacht – doch so leicht würde das gar nicht sein. Er war ja jetzt schon hundemüde, dass er hätte zu Boden fallen wollen; dabei müsste er sofort Geld verdienen. Vielleicht konnte er hinunter zum Donaukanal und um Gelegenheitsarbeit bitten. Kraft hatte er ja, und er wollte unbedingt zumindest einen symbolischen Betrag vorlegen.

Als er das Behandlungszimmer verließ, trudelte er fast in einen Knaben, der sich in der Zwischenzeit im Wartezimmer niedergelassen hatte.

»Achtung«, sagte er wie automatisch, und der andere, obwohl ja Hans sich bewegt hatte, zog devot die Beine an.

»Entschuldigung«, sagte der Knabe und stand auf, um ihn vorbeizulassen. Jetzt sah Hans, dass er sich geirrt hatte. Zwar war sein Gegenüber bleich wie die Wand, was den Gegensatz zu seinem eigenen sonnenbraunen Teint schmerzhaft hervorhob – doch war er sicherlich nicht jünger als er. Was den Eindruck seiner Schmächtigkeit verstärkte, war, dass er die blaue Offiziersuniform der k. u. k.-Armee – ein Schnitt, der für breite, ausgewachsene Militärmänner entworfen worden war – eine Nummer zu groß trug. Der Lederriemen eines Instrumentenkastens hielt die Jacke um den Brustkorb, nichts weiter. Der junge Mann drängte sich an ihm vorbei ins Behandlungszimmer, und die Tür fiel zu.

Auf dem Weg nach draußen kam Hans die Ausdünstung der Wände schon fast vertraut vor. Er setzte sich auf die Stiege, wo ihn Helene vorher aufgegriffen hatte, um sich seine Möglichkeiten vor Augen zu führen. Im Grunde blieb ihm nicht viel übrig. Er konnte weiter durch die Stadt streifen und sich nachts unter eine der Hecken rollen, die er im Burggarten gesehen hatte; aber er wusste, dass öffentliches Schlafen in Wien eine Strafsache war und man ohne Obdach sofort in sein Heimatbundesland abgeschoben wurde. Er würde also eine weitere Nacht durchwachen müssen; und wenn er ohnehin wach war, war es auch einerlei, ob er arbeitete. Das Hauptstück, für das er überhaupt nach Wien gekommen war, war jedenfalls geleistet, und er gestattete sich, für wenigstens zehn Minuten auf der Stiege zu rasten, bevor er weiterzog.

Gerade hatte es sich Hans in derselben Position gemütlich gemacht wie vordem, als – und erneut, gerade bevor er wegzudämmern meinte – wieder eine Frauengestalt vor ihn trat.

»Entschuldigen Sie, Frau Cheresch, ich war so entsetzlich müde«, lallte er, doch als er die Augen öffnete, war es gar nicht Helene, die seinen Schlummer durchbrochen hatte.

»Bleib sitzen«, sagte eine junge Frau, die sich, noch ehe er etwas erwidern konnte, neben ihn auf die Stiege setzte. »Ich habe noch eine Stunde totzuschlagen.«

Mit großer Faszination sah Hans, dass sie vollkommen schön war. Keuchend hievte sie aus zwei Leinentaschen, die sie um die Schultern getragen hatte, einen gewaltigen Stapel Bücher auf ihren Rock und begann, ohne ein weiteres Wort zu sagen, Hieroglyphen auf einem Papierblock auszubreiten.

Was für eigenartige Frauen es in Wien gab! Sie achtete nicht darauf, wie er sie von der Seite aus anstarrte, so investiert war sie in ihre Arbeit; höchste Eile, ihr Impetus erinnerte ihn gleich an Helene.

»Was tust du da?«, fragte er da schon, ohne von seinem Verstand Einverständnis verlangt zu haben. Er wollte die Frage zurücknehmen, aber das war ja unmöglich – und zum Glück wandte sie sich ihm gleich mit der größten Selbstverständlichkeit zu.

»Ich bereite einen Vortrag für mein Rigorosum vor«, sagte sie, und wie in einem Automatismus flog ihre Hand noch für ein paar Zeilen weiter über das Papier.

»Ach!«, sagte Hans viel lauter, als er es eigentlich beabsichtigt hatte; er wollte sich auf keinen Fall anmerken lassen, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, wovon die Rede war.

»Und du hattest gerade Therapie?«, fragte sie. »Nein, Helene hat die Praxis ja gerade erst geöffnet und jetzt ist Adam drin –«

»Ich bin noch gar kein Patient«, korrigierte Hans rasch. »Aber mit etwas Glück ab morgen, und nun wollte ich hier noch etwas ausrasten. Bitte, lass dich nicht stören.« Hans meinte, sich mit dieser Antwort vollends verdächtig gemacht zu haben, aber sie hatte ihm schon die Hand hingestreckt und schüttelte sie kräftig.

»Ich bin Klara.«

Die weich gelockten braunen Haare, die Festigkeit des Blicks, ihr Lächeln –