22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

«Philosophieren heißt sterben lernen», bekannte Montaigne einmal. Er war nicht der Erste, der darauf hinwies, dass das Leben nur von der Endlichkeit her wirklich zu ergründen ist. Die «Ars Moriendi», die Kunst des Sterbens, hat eine weit zurückführende Tradition, und mit ihr untrennbar verbunden ist die «Ars Vivendi», die Kunst des Lebens, deren Ursprünge bis in die Antike reichen. Lorenz Jäger greift ein großes Thema auf und fragt in seiner ebenso klugen wie leichtfüßigen Erkundung, was die Endlichkeit für unsere Lebensführung bedeutet. Er blickt auf früheste literarische Werke wie das Gilgamesch-Epos und die Bibel, auf die fragwürdige Gelassenheit der Stoiker, das japanische Feiern der Vergänglichkeit oder die Unsterblichkeitsträume des Silicon Valley, befragt mit Georg Büchner einen Frühverstorbenen, mit Hans-Georg Gadamer oder Claude Lévi-Strauss Hundertjährige. Dabei spricht Jäger immer auch über unsere Gegenwart, über das, was unser Leben reich und sinnhaft machen kann, über unseren Umgang mit der Zeit angesichts der Endlichkeit, die Gestaltung unserer Ziele und Wünsche – ein im besten Sinne existenzielles Buch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Lorenz Jäger

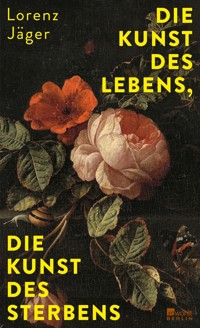

Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens

Über dieses Buch

«Philosophieren heißt sterben lernen», bekannte Montaigne einmal. Er war nicht der Erste, der darauf hinwies, dass das Leben nur von der Endlichkeit her wirklich zu ergründen ist. Die «Ars Moriendi», die Kunst des Sterbens, hat eine weit zurückführende Tradition, und mit ihr untrennbar verbunden ist die «Ars Vivendi», die Kunst des Lebens, deren Ursprünge bis in die Antike reichen. Lorenz Jäger greift ein großes Thema auf und fragt in seiner ebenso klugen wie leichtfüßigen Erkundung, was die Endlichkeit für unsere Lebensführung bedeutet. Er blickt auf früheste literarische Werke wie das Gilgamesch-Epos und die Bibel, auf die fragwürdige Gelassenheit der Stoiker, das japanische Feiern der Vergänglichkeit oder die Unsterblichkeitsträume des Silicon Valley, befragt mit Georg Büchner einen Frühverstorbenen, mit Hans-Georg Gadamer oder Claude Lévi-Strauss Hundertjährige. Dabei spricht Jäger immer auch über unsere Gegenwart, über das, was unser Leben reich und sinnhaft machen kann, über unseren Umgang mit der Zeit angesichts der Endlichkeit, die Gestaltung unserer Ziele und Wünsche – ein im besten Sinne existenzielles Buch.

Vita

Lorenz Jäger, geboren 1951, studierte Soziologie und Germanistik in Marburg und Frankfurt am Main, anschließend unterrichtete er deutsche Literatur in Japan und den USA. 1997 wurde er Redakteur im Ressort Geisteswissenschaften der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», das er zuletzt leitete. 2017 erschien «Walter Benjamin. Das Leben eines Unvollendeten», 2021 «Heidegger. Ein deutsches Leben», zu dem das «Philosophische Jahrbuch» schrieb: «Jäger ist eine großartige Biographie gelungen … Er hat den Blick neu geöffnet.»

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

S. 204 «Gegen Verführung», aus: Bertolt Brecht, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11: Gedichte 1. © Bertolt-Brecht-Erben/Suhrkamp Verlag 1988

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Stillleben mit Rosen. Gemälde von Elias van den Broeck. J.B.A.M. Westerwoudt, Haarlem

ISBN 978-3-644-01598-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Meiner lieben Sophie

Kind, Kind! nicht weiter!

Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht,

gehen die Sonnenpferde der Zeit

mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch,

und uns bleibt nichts, als, mutig gefasst,

die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links,

vom Steine hier, vom Sturze da,

die Räder abzulenken.

Wohin es geht, wer weiß es?

Erinnert er sich doch kaum, woher er kam.

Goethe, Egmont

Das Leben reift wie Trauben an schwarz angestrichenen Mauern schöner und feuriger an den warmen Stellen, die der dunkle Hintergrund sammelt und zurückwirft.

Jean Paul

That it will never come again

Is what makes life so sweet.

Emily Dickinson

Prolog: Zum Kern aller Geschichten

Die Liebe und der Tod sind die Themen überhaupt, das A und O unserer Erzählungen, weil sie uns wie nichts anderes erschüttern. Eine Geschichte ist in dem Maße nicht nur schön, sondern groß und erhaben, bewegend, in dem sie beide Themen verknüpft. «Ja, stark wie der Tod ist die Liebe», heißt es im Hohelied, «hart wie die Unterwelt der Leidenschaft. Ihre Brände sind Feuerbrände, / Flammen des Herrn. Gewaltige Wasser können die Liebe nicht löschen; / auch Ströme schwemmen sie nicht fort. Böte ein Mann seines Hauses ganzen Besitz für die Liebe, / man würde ihn nur verachten.»[1] Seit ich «Le Mépris» («Die Verachtung») von Jean-Luc Godard zum ersten Mal sah, mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli in den Hauptrollen, erschien er mir als der schönste Film überhaupt. Nicht nur weil er auf Capri in der herrlichsten aller möglichen Welten spielt. «Je t’aimetotalement, tendrement, tragiquement», sagt er ihr. «Ich liebe dich vollkommen, zärtlich, tragisch.» Und am Ende, als sie ihn verlassen und sich dem Amerikaner zugewandt hat, ist sie tot, sinnlos, den Unfall mit dem roten Ferrari überlebte sie nicht. Das ist die absolute Geschichte, die Verknotung von höchstem Leben und Tod, von Ur-Lust und Ur-Angst. Liebe und Tod sind die Hauptsachen bei allem, was uns bewegt, und keine Moderne ändert etwas daran, sie kann nur neue Konstellationen der Beteiligten finden und neue Formen des Erzählens. Und der Tod ist nicht irgendein Thema unter anderen, sondern der letzte Probierstein des Denkens.

Der Kontrast zwischen dem höchsten Lebensglück und der Vernichtung treibt die Kontur von beidem erst heraus. Man denkt an Manon Lescaut aus Puccinis Oper, an Achilles und Penthesilea – «So erscheint die verwundete Penthesilea ihrem Besieger Achill im Augenblicke ihres Todes doppelt schön, erst an der Sterbenden entdeckt er die ganze Fülle von Liebreiz», sagt der Historiker Johann Jakob Bachofen[2] –, an Tristan und Isolde, an Orpheus und Eurydike, aus deren Geschichte Claudio Monteverdi eine der ersten Opern machte, «L’Orfeo», 1607 uraufgeführt. Eurydike war einem Schlangenbiss erlegen. Orpheus wird sogar erlaubt, sie aus der Unterwelt zu befreien, nur umdrehen darf er sich bei dem Gang nicht, und natürlich geschieht genau das. Dantes «Göttliche Komödie» ist im Paradiso um Beatrice komponiert, die er zu lieben begann, als sie neun Jahre alt war, und die früh starb. Tosca, Romeo und Julia – man kommt zu keinem Ende.

So allgegenwärtig diese Verbindung in der Literatur und Dichtung ist, ja eigentlich die Literatur erst ermöglicht, so merkwürdig spät erscheint sie in der Philosophie. Walter Benjamins «Einbahnstraße», ein Buch der Aphorismen und Vignetten, erschien 1928. Es gibt eine entschieden moderne, vom Surrealismus und vom Dadaismus geprägte Ansicht des Schönen im Abseitigen. Aber zugleich ist es – ungleich mehr als etwa Theodor W. Adornos «Minima Moralia» – eines jener Bücher, die an die Grenze gehen, indem sie Liebe und Tod in ein stetes Verhältnis setzen. Auch darum ist Benjamin der faszinierendere Autor. «Man wird folgende Erfahrung gemacht haben», schreibt er, «liebt man jemanden, ist man sogar nur intensiv mit ihm beschäftigt, so findet man beinah in jedem Buche sein Porträt.»[3] Aus einer anderen Perspektive ist der folgende Aphorismus gedacht, der Enttäuschte spricht: «Einen Menschen kennt einzig nur der, welcher ohne Hoffnung ihn liebt.»[4] Oder, sogleich folgend: «Dem Liebenden erscheint der geliebte Mensch immer einsam.» Allerdings geht die oft gefühlsselige Rede über die geliebte Frau zusammen mit einer zynischen Feier der Prostitution, einer Konstante in Benjamins Werk. Die Landschaft, die Geliebte und der Tod waren die Elemente, aus denen Benjamin sechzehn Jahre vor der «Einbahnstraße» eine erste Poetik konzipierte. In der «Metaphysik der Jugend» von 1912 trug das anvisierte Projekt den Titel «Das Tagebuch», und in ihm ist die Zeit strukturbestimmend. «Dieser Gläubige», hieß es damals, «schreibt sein Tagebuch. Und er schreibt es in Abständen und wird es nie beenden, denn er wird sterben.»[5]

Auch die «Einbahnstraße» wollte ein Buch sein, das die Zeit zum poetischen Prinzip macht, aber nun ganz ins Realistische und Drastische gewandelt. Kann das Sterben rein weltlich verstanden werden? Liest man die Texte heute wieder, dann steht man betroffen vor der übermäßigen Präsenz des Todes, der Zeit in ihrer drohenden Form. «Im Traum nahm ich mir mit einem Gewehr das Leben. Als der Schuss fiel, erwachte ich nicht, sondern sah mich eine Weile als Leiche liegen. Dann erst wachte ich auf.»[6] Kein Leser wird davon absehen können, dass sich Benjamin, dem durch das Vichy-Regime eine Auslieferung an die Deutschen drohte, 1940 auf der Flucht tatsächlich das Leben nahm. Aber es wäre eine psychologische Verkürzung, hier nur an das biographische Schicksal des jüdischen Autors zu denken. Eher möchte man meinen, dass es um einen Gegenentwurf zur damals im Zenit ihrer Wirkung stehenden Lebensphilosophie Bergsons oder Diltheys ging, die den Tod ausblendete. Aber auch um eine Poetik, die den Text vom Bild des Todes her skandiert und rhythmisiert – von Reflexionen über Todesstrafe, Totenmaske, Totenkopf, Todesnachricht, Totenehrung und Tötung strotzt die «Einbahnstraße» geradezu. Sie ist vom Tode her geschrieben. «Liebe und Tod», schrieb Benjamins Freundin Charlotte Wolff in ihren Erinnerungen, «waren Benjamins wichtigste Themen, mit denen er sich ständig beschäftigte.»[7]

Die Liebe und der Tod verleihen allem Bedeutung, was in ihren Bereich tritt, mit ihnen erst sind wir Menschen. Erst mit ihnen wird aus dem Alltag Geschichte. Der Philosoph Max Horkheimer hat die Verknotung gesehen, mit einer Weisheit ganz diesseits seiner gesellschaftskritischen Theorie, für die er berühmt wurde: «So wie die romantische Liebe erst durch die Beziehung zum Tod die Süßigkeit gewann, so wird das Leben durch die Aufnahme des Gedankens an ihn zur Erfahrung des Lebens.»[8] Er, der einmal die Welt von Grund auf hatte verwandeln wollen, erfährt, älter geworden, ihre Ordnung: Es gibt bei Horkheimer eine Schicht, die unantastbar bleibt.

Nein, sie blieb nicht unantastbar. Die Generation der Ankläger und Entlarver erkannte hinter der humanistischen Maske des mythisierten Dichters Orpheus das mörderische Gesicht des gefährlichen Mannes. Der Literaturwissenschaftler Klaus Theweleit schrieb 1988 «Das Buch der Könige». Produktion im «Patriarchat», auch Kunstproduktion, kommentierte die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, «beruht auf Menschenopfern, ist vorzugsweise im Frauenopfer fundiert. Im Fundament von Gedichten, Opern, Kunstwerken eben, sind nicht bloß symbolisch, sondern ganz leibhaftig, Frauenkörper eingearbeitet. Die Frau wurde getötet, mindestens aber ihr Tod in Kauf genommen, damit das Kunstwerk entstehen konnte.» Häufig würden «die Frauen der Künstler (die Ehefrauen, Freundinnen, Geliebten, Musen) dem Orkus (dem Hades, dem Jenseits, dem Totenreich, der Unterwelt) übergeben».[9] Der Journalist Jürgen Kaube resümierte Theweleits Thesen kritisch: «Orpheus opfert Eurydike und wird dabei zum Sänger. Viele Werke sind nach Theweleit zugleich das Grab einer assistierenden Frau oder sogar mehrerer Musen, weil die Künstler die Beziehungen vampirhaft und oft über den Tod der jeweiligen Eurydiken hinaus instrumentalisieren.»[10]

Das Gedenken der Toten ist ergreifend. Es unterscheidet den Menschen von seinen tierischen Vorfahren, und weil es eine geistige Haltung und Handlung ist, tut es das vielleicht mehr noch als der Gebrauch von Werkzeug oder die Zähmung des Feuers. Allerseelen, Allerheiligen, Volkstrauertag fallen in den November. Schon die Natur spricht im Herbst von Vergänglichkeit. Im Gedenken der Toten liegt ein durchaus universalistisches Motiv. Indem man aber bestimmter Toter gedenkt (der Ahnen, unserer und keiner anderen Vorfahren), bekräftigt eine Gemeinschaft ihre Grenzen. Sofort wird alles politisch, Feind und Freund werden unterschieden, und dies nicht aus subjektiv böser Gesinnung, sondern aus dem hier vorliegenden Strukturzwang. «In Flanders fields the poppies blow» – damit beginnt das Gedicht von John McCrae, das für die Briten zum Inbegriff des Gedenkens an die Toten des Ersten Weltkriegs wurde: «Auf Flanderns Feldern blüht der Mohn / Zwischen den Kreuzen, Reihe um Reihe, / Die unseren Platz markieren; und am Himmel / Fliegen die Lerchen noch immer tapfer singend / Unten zwischen den Kanonen kaum gehört. // Wir sind die Toten.» Deshalb die stilisierten Mohnblumen aus Papier an jedem 11. November, dem Tag des Waffenstillstands. Bald war nämlich zwischen den Gefallenengräbern der Flandernschlacht des Jahres 1915 der Mohn aufgeblüht. Reine, ruhige Schönheit! Und die ruhenden Toten! Gibt es einen bewegenderen Kontrast? Auch wenn das Gedicht martialisch zur Fortsetzung des Krieges mahnt: «Brecht Ihr den Bund mit uns, die wir sterben / So werden wir nicht schlafen, obgleich Mohn wächst.»[11]

Heute scheinen das Leben und das Sterben fast zur Disposition zu stehen. Eines der frühen Vorzeichen, und gleich das erschreckendste, war Friedrich Nietzsches Wort von einer «Partei des Lebens», deren Zeit gekommen sei: «Werfen wir einen Blick ein Jahrhundert voraus, setzen wir den Fall, dass mein Attentat auf zwei Jahrtausende Widernatur und Menschenschändung gelingt. Jene neue Partei des Lebens, welche die größte aller Aufgaben, die Höherzüchtung der Menschheit in die Hände nimmt, eingerechnet die schonungslose Vernichtung aller Entartenden und Parasitischen, wird jenes Zuviel von Leben auf Erden wieder möglich machen, aus dem auch der dionysische Zustand wieder erwachsen muss.»[12] Nietzsche arbeitete an der Schrift «Ecce homo», aus der diese Sätze stammen, von Oktober 1888 bis Anfang 1889, in der Zeit, als er im Wahn versank. 1889 war das Geburtsjahr Hitlers. «Züchtung» und «Vernichtung», von denen Nietzsche redet, legen die Verantwortung für das Leben in die Hände der vermeintlich Zuständigen, der Experten, die von wissenschaftlicher Warte aus zum Richteramt berufen sind. Die Lebenspraxis und die letzte zu ertragende Prüfung des Sterbens werden enteignet. Selbstbestimmung ist der oberste Wert: So wie man selbstbestimmt leben will, so auch selbstbestimmt sterben.

Wir haben es also mit Leben und Sterben im Zeitalter eines anthropologischen Umbruchs zu tun, der ohne Zweifel aus der Moderne kommt. Die anthropologische Revolution geht heute an das Leben selbst. Nicht mehr das Leben oder das Sterben als solche sind das Entscheidende, sondern dass man sie in eine möglichst umfassende Verfügungsgewalt bekommt, ihnen auch noch den letzten Rest von Schicksalhaftigkeit nimmt. Der Historiker Yuval Noah Harari sieht in seinem Buch «Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen» die Lösung zum Greifen nahe: «Wenn wir den Tod besiegen wollen, müssen wir nicht auf das Jüngste Gericht warten. Dazu reichen ein paar Freaks in einem Labor.»[13] «Homo Deus» soll der Gott-Mensch sein, der den Homo sapiens ablösen wird. Man erinnert sich an die Botschaft der Schlange im Paradies: Ihr werdet sein wie Gott, eritis sicut deus.

Es kommt der Umgang mit den Toten hinzu. Theodor W. Adorno, neben Horkheimer der zweite maßgebliche Kopf der «Frankfurter Schule», spielte mit dem Begriff der Verdinglichung, um den Tod zu verstehen: «Je weniger die Subjekte mehr leben, desto jäher, schreckhafter der Tod. Daran, dass er sie buchstäblich in Dinge verwandelt, werden sie ihres permanenten Todes, der Verdinglichung inne, der von ihnen mitverschuldeten Form ihrer Beziehungen.»[14] Aber kein Tod verwandelt uns in Dinge, und ein Leichnam ist kein Ding. Er hat in allen Kulturen eine eigene Würde, die sich in Trauer- und Bestattungszeremonien kundgibt. Auch der Leichnam ist noch an die Person gebunden, die er einmal war. Adorno, gebannt von dem Wort «Verdinglichung», verfehlt den Sachverhalt. Erst die Leichenschauen des Plastinators Gunther von Hagens, die nach der Jahrtausendwende durch die Lande zogen, machten aus den aufbereiteten Toten eine Unterhaltungsveranstaltung. Zweifelhafte Neugier ist es, die von Hagens demokratisierte – wissenschaftlich sind seine Massenveranstaltungen ohne Belang. Der Artikel 1 des Grundgesetzes sagt: «Die Würde des Menschen ist unantastbar.» Aber kann eine Intuition, dass die menschliche Würde durch Gunther von Hagens in beispielloser Weise verletzt wurde, juristisch fassbar gemacht werden? Frankreich immerhin hat 2010 ein Verbot erlassen. Demgegenüber lässt sich das seit 1992 begonnene Projekt der «Stolpersteine» in deutschen Städten und auch anderswo als ein alternatives Programm verstehen: Den Opfern des Nationalsozialismus, Ermordeten, Deportierten, Vertriebenen, wird ihre Individualität mit ihrem Namen wiedergegeben und damit etwas von ihrer Würde. Sie sind nicht mehr nur Namenlose in einer nach Millionen zählenden Masse.

Dieses Buch entstand aus dem Erschrecken über die Expertokratien, es plädiert für eine Wieder-Aneignung, Neu-Aneignung der enteigneten Künste des Lebens und des Sterbens. Wenn ich auf diesen Seiten zu den Griechen und zum Alten Testament zurückkomme, dann deshalb, weil ein etwas außerhalb gelegener Platz als Basis der Beobachtung nicht zu verachten ist. Ich möchte eine Peilung der gegenwärtigen Lage möglich machen, und das geschieht, indem man die Abstände ausmisst: «Wer nicht von dreitausend Jahren / Sich weiß Rechenschaft zu geben, / Bleib im Dunkeln unerfahren, / Mag von Tag zu Tage leben.» Mit den dreitausend Jahren meinte Goethe im «West-östlichen Divan»: Homer und die Bibel. Zwischen uns und damals liegt eine Veränderung der menschlichen Beziehungen, die man zunächst als Individualisierung beschreiben kann. Ihre Entwicklung im Einzelnen zu verfolgen, ist ein Leitfaden unserer Darstellung: Aus dem Massiv der fraglos geltenden Sitten arbeitet sich das Subjekt heraus und schlägt den Blick auf.

1. Die Entdeckung der Vergänglichkeit

Marcel, der älter gewordene Erzähler aus Prousts Roman «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit», will einen Abendspaziergang machen, er geht denselben Weg wie in jungen Jahren mit der Freundin Gilberte. Zufällig bleibe ich bei einem Satz hängen: «Auf das Vergnügen, bei der Heimkehr einen purpurfarbenen Himmel den Kalvarienberg einrahmen oder in die Vivonne niedersinken zu sehen, folgte jetzt das, erst bei beginnender Dunkelheit aufzubrechen, wenn man im Dorfe nur noch auf das bläuliche, unregelmäßige, wandernde Dreieck heimkehrender Schafe stieß.»[15] Es gibt ein «Jetzt» und dann ein «Erst», ein Früher und Später. Aber diese Zeit wird nicht mit einem Uhrzeiger gemessen. Abgelesen wird sie am Stand des Himmels über dieser Erde. Wir können gar nicht anders, als uns ständig unsere kosmische Stellung zu vergegenwärtigen. Wir sind schon «draußen», indem wir «drinnen» sind, und gerade die zarteste Wahrnehmung der Innenwelt weist uns nur weiter hinaus. Was wir wirklich erfahren, geschieht in einem Zeit-Raum.

Wir leben im Hier und Jetzt. Das ist trivial. Aber das Jetzt verlangt das Hier, es ist nur das Jetzt dieses Hier, nur an diesem Berg leuchtet jetzt der Himmel so. Damit ist ein innerer Zustand verbunden, in Prousts Fall das «Vergnügen». Die Poesie leistet die Arbeit der Übersetzung zwischen dem Außen und dem Innen, dem Jetzt und dem Hier. Denken wir an das «Abendlied» von Matthias Claudius: «Der Mond ist aufgegangen.» Oder an den liebenswürdigen Aberglauben von den Sternschnuppen und den Wünschen, diese Poesie für alle. Mit solchen Stimmungen beginnt es, sie liegen allem voraus, was wir bewusst denken und tun. Und wir haben nicht nur einen Biorhythmus wie die Tiere, sondern einen bewussten Bezug zu den kosmischen Tatsachen der Tages- und Jahreszeiten.

Die Philosophie Kants hat diese Verwiesenheit auf das Hier und das Jetzt in theoretischer Form ausgedrückt. In der «Transzendentalen Ästhetik», also der Lehre von den Bedingungen aller Wahrnehmung, diskutiert Kant, was Raum und Zeit bedeuten. Mit ihnen beginnt es, sie müssen schon da sein, wenn Erkennen und Weltorientierung möglich sein sollen. «Bei dieser Untersuchung», sagt Kant, «wird sich finden, dass es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung, als Prinzipien der Erkenntnis a priori, gebe, nämlich Raum und Zeit.»[16]

Ein anderer Philosoph, Henri Bergson, hat hundert Jahre später das Innen vom Außen und die Zeit vom Raum radikal trennen wollen. Mit dem Satz «Wir drücken uns notwendig durch Worte aus, und wir denken zu allermeist im Raum» beginnt seine erste Abhandlung.[17] Diese Gewohnheit wollte er korrigieren; die wahre Zeit sei nicht die äußere einer Bewegung im Raum, sondern die innerliche in den «Tiefen des Bewusstseins». Für Bergson war Verräumlichung der Zeit die Hauptsünde. Das innere Ich, das fundamentale Ich wollte er stattdessen in den Blick nehmen.

Wo finde ich aber die wahren Verhältnisse in der höchsten Klarheit genannt? In der Schöpfungsgeschichte – sofern ich sie nicht als eine primitive, unzureichende Naturwissenschaft missverstehe, sondern in ihr den Anfang, die Voraussetzung meiner gelebten Erfahrung in der Sprache des Glaubens ausgedrückt sehe: «Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.»[18] In diesen Rhythmen leben wir. Kunst des Lebens heißt zuallererst: die Wirklichkeit annehmen. Nicht im Sinne eines Opportunismus, der Anpassung als höchstes Ziel setzt – ein solches Massiv ist die Wirklichkeit gar nicht. Sondern weil wir tätig sind: den Ball annehmen und verwandeln, den Schlägen tänzelnd entgehen, diesen Berg sich im Abfahrtslauf aneignen.

Das «süße Leben» nennt es Homer. Nicht einmal, sondern immer wieder: «Das süße, / fliehende Leben» heißt es, da es zu Ende geht.[19] Der Dichter meint nicht das Leben der Reichen und Privilegierten, für ihn ist das Leben an sich süß. Ist es vorüber, dann spricht Homer von der «Nacht des Todes». Das Wissen von diesem Unterschied, das erste Wissen überhaupt, macht den Homo sapiens, den «Wissenden», aus. Der Mensch bekundet es durch Feste des Lebens, der Verausgabung, des Überflusses, des Schenkens, der Lust, der Zeugung und Empfängnis (der höchsten Äußerung des Lebens), das Ins-Leben-Treten wird erinnert und gefeiert am Geburtstag; gleichzeitig (und deshalb) kennen wir Riten der Bestattung und der Trauer. Sie sind womöglich älter als die entwickelte Sprache. Die Toten ehrt man, aber man muss die Grenze zu ihrem Reich unübersehbar markieren: Wir hier lehnen die Zombies ab.

Andererseits bindet ein Bündnis die Lebenden an die Verstorbenen. Feiertage wie Allerseelen, in Japan das sommerliche buddhistische Obon-Fest für die Seelen der Ahnen bezeugen es. Die Regelung all dieser Verhältnisse nennen wir Kultur. Weil die Lebenden in einem Verhältnis zu den Toten stehen und selbst sterblich sind, gibt es Geschichte. Das ist die neutralisierte Form des Wissens von der Endlichkeit. «Geschichte» nennen wir den Prozess des endlichen Lebens, wenn wir ihn aus einigem Abstand nicht mehr unmittelbar gefühlshaft ansehen. Geschichte wurde durch Jahrtausende zunächst erlebt im Verhältnis zu Eltern, Großeltern, Kindern und Enkeln.

Am Anfang der schriftlichen Überlieferung stehen die Lehren oder Epen, deren Hauptthema die Erschütterung der Lebendigen angesichts der Sterblichkeit ist. So im biblischen Bericht von Schöpfung, Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies, so in der nahöstlichen Geschichte von Gilgamesch und ebenso in den Epen Homers, der «Ilias» und der «Odyssee» – das eine erzählt die Geschichte des jung dahingehenden Achilles, der ein intensives Leben einem langen vorzog, das andere die des Überlebenden Odysseus. Geschichten, auf die wir oft zurückkommen müssen – nicht, weil wir Bekenntnisse und Glaubenszumutungen verlangen, sondern, weil man Erscheinungen von heute nur versteht, wenn man weiß, von wie weit sie herkommen. Wir stehen in vieler Hinsicht am Ende jahrtausendealter Traditionen. Man erkennt die Dramatik nicht nur daran, dass diese oder jene gesellschaftliche Einrichtung sich wandelt oder verschwindet und einer neuen Platz macht. Sie zeigt sich auch darin, dass fundamentale Sachverhalte – das Leben, der Tod – in die Schwebe geraten.

2. Das älteste Epos

«Gilgamesch, wohin läufst du? / Das Leben, das du suchst, wirst du gewiss nicht finden. / Als die Götter die Menschheit erschufen, / da bestimmten sie der Menschheit den Tod, / behielten aber das Leben in ihrer eigenen Hand.»[20] So erzählte man es in Babylon. Das Gilgamesch-Epos, eine Reihe von Texttafeln, entstand im zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Held Gilgamesch ist das Idealbild eines Herrschers, der «die Tiefe auslotete, die Fundamente des Landes».[21] Ihm verdankt man die Gründung des Landes, er errichtete die Mauer von Hürden-Uruk. Das ist der politische Akt schlechthin, der Ruhm bringen wird: die Umgrenzung eines Bezirks. «Schau seine Mauer an, die sich so weit erstreckt! (…) Steig hinauf auf die Mauer von Uruk und geh herum, / prüfe das Fundament, inspiziere das Ziegelwerk, / ob nicht sein Ziegelwerk aus Backstein ist.»[22] Gilgamesch ist von außerordentlich großer Statur, wie es oft von den frühen Königen berichtet wird. Kultstätten hat er wiederhergestellt, Flutschäden beseitigt und Riten verordnet; kollektive Leistungen denkt sich das Epos in ihm gebündelt. Der Stolz, die Selbstfeier des Gemeinwesens werden auf Gilgamesch projiziert, so ist er auch der schönste aller Männer. Allerdings liegt darin eine Gefahr: Er ist übergewaltig. Und so soll Gilgamesch einen Freund finden, mit dem zusammen er etwas zu tun hat. «Möchte ich doch einen Freund, einen Berater gewinnen», sagt Gilgamesch.[23] Ein «starker Genosse wird zu dir kommen», verspricht man ihm zu seiner Freude, es wird Enkidu sein.[24] «Zwei Männer», schrieb der junge Walter Benjamin, «sind bei einander immer Aufrührer, am Ende greifen sie zu Feuer und Beil.»[25] Und so kommt es.

Enkidu und Gilgamesch wollen den Chumbaba töten, der unzugänglich im Wald haust. Der Wald ist vorzivilisatorisch, der ummauerten Stadt entgegengesetzt, ungerodet, undurchdringlich, eine Welt des Schattens und der Dunkelheit. Um der Zivilisation willen muss Chumbaba getötet werden, denn er ist der «Wächter des Zedernwalds», ein Dämon.[26] Die beiden Freunde haben auch wirtschaftliche Motive; die Zeder ist begehrt bei den Bauleuten. So fällt der Beschluss: «Ein Löwenadler ist Chumbaba, wie Adad brüllt er (…), erschlagen werden wir ihn, werden auf ihn treten.»[27] Enkidu ist Gilgameschs Ratgeber und Traumdeuter, das heißt, er motiviert und ermutigt ihn. Der Plan gelingt, aber mit Folgen. Eine ältere Version des Epos, so sagt der Kommentar, «ließ bereits erkennen, dass Enkidu (im Traum?) eine Götterversammlung sieht, die über ihn und Gilgamesch wegen der Tötung des Chumbaba und des Himmelsstiers – auch gegen den Einspruch des Gottes Schamasch – die Todesstrafe verhängt. Der Gott Enlil jedoch bestimmt, dass nur Enkidu sterben soll.»[28] Die Krise des Todes tritt auch nicht nur einmal auf, man hört eine Drohung, sogar die Toten aus der Erde hochkommen zu lassen. Gilgamesch ist an die Grenzen des Menschen gekommen. Es gibt ein weiteres Motiv für den Tod Enkidus. In der VII. Tafel wird die Geschichte erzählt, wie die beiden Freunde den Himmelsstier töten und damit den Zorn der Göttin Ischtar heraufbeschwören. Immer handelt es sich indes um Einzelvergehen, nicht um den einen Sündenfall schlechthin.

Gilgamesch will die Götter um Enkidus Leben anflehen. Nur weil die Kampfgenossenschaft als Urform männlicher Freundschaft vorausgesetzt ist, kann die Trauer so großen Raum einnehmen. Von höchster Bedeutung in diesem Epos sind Beratungen: Gerechtigkeit herrscht, wo beraten wird. Die Sage von der großen Flut war vorderorientalisches Gemeingut. Hier aber war nicht nach guten Beratungen beschlossen worden; selbst die Götter überkam damals großer Schrecken. Sie klagen und weinen, waren sie doch nun «beraubt der gekochten Opferspeisen».[29] Die Flut selbst hatte keine moralischen Gründe in irgendwelchen Übertretungen, sie kam aus einer Laune: «Die Sintflut zu schicken, danach verlangte den großen Göttern ihr Herz.»[30] Der Tod Enkidus aber wurde, anders als die Flut, beraten. Nach zwölf Tagen «bettete der Tod Enkidu auf sein Sterbelager». Gilgamesch stimmt seine Klage an: «Enkidu (…) ereilte das Schicksal der Menschheit! Sechs Tage und sieben Nächte habe ich um ihn geweint, gab ihn nicht her, ihn zu begraben, bis der Wurm aus seiner Nase fiel. Ich aber, wie konnte ich da stillhalten, wie konnte ich schweigen – mein Freund, den ich liebe, wurde zu Lehm, Enkidu, den ich liebe, wurde zu Lehm!»[31]

Von «Lehm» zu «Staub»: Das Alte Testament spricht angesichts der Sterblichkeit von Staub. Deshalb musste die enge Freundschaft und Intimität mit Enkidu betont werden, weil nur dann der Tod diese erschütternde Fallhöhe hat. Ein Freund ist einer, mit dem man in einen großen Kampf geht. Man besteht ein Schicksal zusammen, das Bedeutung in sich trägt. Das ist es, was Männer hier verbindet. Die Natur, alle Welt wird nun zur Trauer aufgerufen.[32] In der Bibel liegt das ganze Gewicht der Sündenfallerzählung auf dem Gebot des einen Gottes. Gilgamesch hat einen Freund – Adam und Eva kennen sich gegenüber nur Gott. Bei Gilgamesch steht die politische Dimension im Vordergrund, er ist ein Herrscher: Im König konzentriert sich das menschliche Schicksal.

Es gibt ein Geheimnis der Götter. Sie besitzen eine Pflanze, dem Stechdorn ähnlich, durch die man die Lebenskraft wiedergewinnt. «Ur-schanabi» heißt sie, «Herzschlagpflanze».[33] Sie machen Rast, Gilgamesch sieht einen Brunnen mit kühlem Wasser, «stieg hinein und badete in dem Wasser. Eine Schlange roch den Duft der Pflanze, kroch lautlos herauf und nahm das Gewächs weg – als sie sich davonmachte, warf sie ihre schuppige Haut ab.»[34] Die letzte Chance des ewigen Lebens war dahin – aus Unachtsamkeit.

3. Vor dem einen Gott

Der biblische Schöpfungsbericht, vielleicht tausend Jahre jünger als die Geschichte von Gilgamesch, hat in seinen ersten Abschnitten einen starken Bezug zum Leben und schildert, was davor war, nur beiläufig: Die Erde war damals «wüst und leer». In Genesis 1, 11, wo es um den dritten Tag geht, spricht Gott: «Es lasse die Erde Grünes hervorsprießen, Pflanzen, die Samen bringen, und Bäume, die Früchte auf der Erde tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so.» Diese vegetabilische Schöpfung wird aber, und das ist für die biblische Auffassung entscheidend, nicht zum Leben im eigentlichen, eminenten Sinn gezählt. Denn erst am sechsten Tag heißt es: «Nun sprach Gott: Die Erde bringe lebendige Wesen hervor nach ihren Arten: Vieh, Kriechtiere und Wild des Feldes nach ihren Arten! Und es geschah so. Gott machte das Wild des Feldes nach seinen Arten, das Vieh nach seinen Arten und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach seinen Arten. Und Gott sah, dass es gut war. Nun sprach Gott: Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich.»[35] Tiere und Menschen gehören zur gleichen Schöpfungsepoche, zum gleichen Tag, weil ihnen das Blut gemeinsam ist. Das Blut ist der Träger des Lebens; es steht für die Seele, erst mit ihm beginnt in der Schöpfungsgeschichte das Leben. Daher sehr viel später die Vorschriften für die Schlachtung und für die Opfertiere: Handelt es sich um ein Rind, dann sollen die Priester «das Blut ringsum an den Altar, der vor dem Eingang des Offenbarungszeltes steht, sprengen». So auch beim Opfer einer Ziege. Handelt es sich um eine Taube, soll der Priester das Blut «an der Wand des Altars ausdrücken».[36] In umgekehrter Reihenfolge der Schöpfung kommen für die Opfer schließlich auch an letzter Stelle Feinmehl und Gebäck ins Spiel, Pflanzliches also im Sinne von Nahrung für das Leben, im Dienst des Lebens, dann gibt man Öl dazu. So werden auch Speisegebote und Strafen gegenüber Noah begründet: «Nur Fleisch mit seiner Seele, nämlich dem Blut, sollt ihr nicht essen (…). Wer Menschenblut vergießt, durch Menschen soll sein Blut vergossen werden.»[37] Die Strafe wird als die völlig angemessene, passgenaue Antwort verstanden.

In der sichtbaren Welt ist die Frau dem Leben enger verbunden als der Mann: «Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva (Leben), denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen.»[38] Vermutlich fiel schon mit diesem Satz die erst viel später aktuell werdende Entscheidung für das Kriterium der Zugehörigkeit zum auserwählten Volk: Jude oder Jüdin ist zunächst ein Mensch mit einer jüdischen Mutter. Den Namen jedenfalls erhält Eva nach dem bekannten Genuss der verbotenen Frucht, der Vertreibung aus dem Paradies, der Verurteilung zur Sterblichkeit. Erst jetzt wird «Leben» als etwas zu Bemerkendes wahrgenommen. Berichtete das Gilgamesch-Epos anlässlich von Enkidus Tod von einer großen Gefühlsgeschichte, so bleibt die Bibel vergleichsweise kühl: Hier ist alles zur Lehre gestrafft. Gott hatte Adam verboten, vom Baum der Erkenntnis zu essen: «Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sicher sterben.» Dann wird Eva von der Schlange verführt und gibt auch ihrem Mann von dem Baum zu essen. Gott stellt ihnen die Konsequenzen des Sündenfalls vor Augen: «Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bis. Denn Staub bist du und zum Staub musst du zurückkehren.»[39] Sie werden aus dem Paradies vertrieben. Die Sterblichkeit ist ganz an den Sündenfall gebunden, der sie begründet – davon wussten die babylonischen Dichter des Gilgamesch-Epos nichts. Dafür überliefert die Bibel keine Reaktion, keinen Protest des Menschen, auch keine Trauer. Er war gewarnt worden und kann sich jetzt nicht beklagen. Hier liegt also das ganze Gewicht auf dem Gebot des einen und einzigen Gottes. Gegenüber diesem Gebot ist der Mensch einfach nur Mensch, nicht als Held oder Zivilisationsgründer ausgezeichnet wie Gilgamesch: Adam ist irgendeiner, ein Jedermann. Den Baum des Lebens gibt es im Garten Eden, er ähnelt dem Unsterblichkeitskraut im Gilgamesch-Epos, wie es auch die Schlange in beiden Geschichten gibt und wie Euphrat und Tigris auch im Paradies Erwähnung finden.[40]

Eine zweite große Konfrontation von Leben und Sterben bringt die Flutgeschichte. In der Bibel wird die Flut anders motiviert als bei Gilgamesch, wo sie eine Götterlaune war. Es muss Grenzüberschreitungen gegeben haben, «Göttersöhne», von denen man nichts weiter weiß, lagen bei Menschenfrauen, noch lebten Riesen auf der Erde und «jene berühmten Helden der Vorzeit». In dieser Vermischungswelt konnte vom Recht keine Rede sein: «Die Erde aber war in Gottes Augen verdorben und die Erde war voller Gewalttat.»[41] Jetzt kann man einen ersten Schluss ziehen. Die Beziehung von Gilgamesch, den babylonischen Menschen und ihren Göttern erscheint im Epos schwankender, fast möchte man sagen: zufälliger; hier kann der eine Gott dies raten und der andere das. Die Bibel festigt alles auf eine Klarheit hin, das Verhalten zum ausgesprochenen Gebot wird die Mitte.

Noch sind die Verhältnisse des Lebens enorm, fast maßlos. Nach der Erwähnung der Mischung von Gottessöhnen und den Menschentöchtern sprach der Herr: «Mein Geist soll im Menschen nicht ewig mächtig sein, weil er Fleisch ist. Seine Lebenszeit soll nur einhundertzwanzig Jahre betragen.»[42] Das Leben hatte seine Grenze noch nicht gefunden. Adam lebte nach der Geburt des Sohnes Set noch achthundert Jahre, insgesamt 930 Jahre, Methusalem sogar 969. Noah war 500 Jahre alt, als er Sem, Ham und Japhet zeugte. Als die Flut endet, ist er 601 Jahre alt.

Wie sie am gleichen Schöpfungstag entstanden, so teilen Menschen und Tiere in der Flut das Schicksal des Lebendigseins: «Denn ich will eine Flut, Wasser, über die Erde kommen lassen, um alles Fleisch, in dem Leben ist, unter dem Himmel zu vertilgen.» Noah soll «von allen lebenden Wesen, von allem Fleisch» zwei mitnehmen, «damit sie dir am Leben bleiben».[43] Das Leben gehört Mensch und Tier. Die Flut endet mit dem Versprechen Gottes: «Nicht noch einmal will ich alle Lebewesen vertilgen, wie ich es getan habe.»[44] Auch die Patriarchen nach der Sintflut erreichen noch sämtlich ein Legendenalter zwischen hundert und zweihundert Jahren. Vor Abraham war die Existenz des Lebens schwankend: Einerseits wucherte es, wurde maßlos noch im Turmbau von Babel, andererseits bedeutet es nicht nur individuelle Sterblichkeit, sondern ist auch von absoluter Vernichtung bedroht – unberechenbar im Rhythmus, hat es seine Ordnung noch nicht gefunden. Erst mit Abraham spielen sich die Zeitmaße, spielt sich die uns geläufige Lebensdauer ein – mit dem Beginn des auserwählten Volks. Die Epoche von Übermaß und Katastrophe ist zu Ende.

4. «Ilias» und «Odyssee»: Zorn und Erkenntnis

Homers Epen, noch einmal jünger als die Schöpfungsgeschichte, zeigen uns einen früh sterbenden und einen überlebenden Helden: In der «Ilias» ragt Achilles hervor, Odysseus gibt dem anderen Epos seinen Namen. Bei den Griechen steht alles unter dem Vorzeichen des Heroischen, ist alles Aktion, Krieg, Abenteuer auf See: Ein Maximum von Kräften wird mobilisiert, der Mensch erscheint auf dem Gipfel seiner Fähigkeiten, die erst in der Krise erwachen und erkennbar werden. Kein Jedermann steht dem einen Gott gegenüber, sondern eine Aristokratie muss sich den letzten Fragen stellen. Der Krieg gegen Troja, mit dem beide Werke sich befassen, ist die Folge eines Frauenraubs. Die Götter stehen teils auf der Seite Trojas – so Aphrodite, der Paris den Apfel der Schönsten gereicht hatte –, teils auf der der Griechen – so Pallas Athene und Hera: Die Apfelgeschichte, bei der sie leer ausgegangen waren, haben auch sie nicht vergessen. Schließlich ist dieser Krieg die erste große Ost-West-Auseinandersetzung. Vor allem im vierten und fünften Gesang der «Ilias» wird der Leser zum Zeugen eines gigantischen Gemetzels. Troja ist eine hoch entwickelte Stadt, die Straßen werden immer wieder gerühmt – wie auch die anderen von uns betrachteten Geschichten Zivilisation voraussetzen: Kain war der erste Städtegründer, von Gilgameschs Leistung bei der Errichtung der Stadtmauern war schon die Rede.

Achilles kennt sein Schicksal nicht nur, er selbst hat es gewählt, als ihm die Alternative klar wurde: «Meine göttliche Mutter, die silberfüßige Thetis, / Sagt, es sei mir zwiefach das Los des Todes und Lebens / Von den Keren bestimmt: und wenn ich um Ilion kämpfe, / Sei mir die Heimfahrt versagt, unsterblicher Ruhm mir verheißen; / Aber wenn ich kehre zum werten Lande der Väter, / So vergehet mein Ruhm, doch werd’ ich lange dann leben, / Und es wird mich spät die Hand des Todes ergreifen.»[45] Man hat bei Frühverstorbenen manchmal das vage Empfinden, dass sie nicht ganz zu den Irdischen gehörten. Das ist auch bei Achill der Fall. Seine Mutter Thetis war die schönste unter den Nereiden, den Töchtern des Meergottes. Noch sind die Götter nah. Sie sind die Unsterblichen. Apollon selbst muss den Griechen Diomedes ermahnen: «Hüte dich ferner, / Dich den Göttern zu gleichen; denn sehr verschieden von Abkunft / Sind die unsterblichen Götter und erdebewohnenden Menschen.»[46] Achilles also stirbt jung. «Ach, so früh dem Tode bestimmt und elend im Leben!», klagt er einmal.[47] Er ist dafür der schönste unter den Männern, die vor Troja stehen, und der kühnste Krieger, die eigentliche «Schutzwehr des Heeres».[48] Wir sehen einen James Dean der Antike. Erfüllt kann ein Leben ohne weite zeitliche Ausdehnung sein; auch Romeo und Julia mag man sich nicht alternd vorstellen. Gegenüber, auf der anderen Seite der Lebensdauer, steht Nestor, «Held von grauer Erfahrung», der über das Alter spricht: Er wünsche sich «auch der vorigen Zeiten / Stärke, da ich den göttlichen Ereuthalion tot schlug. / Siehe, nicht alles geben zugleich die Götter den Menschen. / Damals war ich ein Jüngling, nun hat mich das Alter beschlichen. / Aber ich will bei den Reisigen bleiben, ich will sie ermahnen, / Ihnen helfen mit Rat; das ist die Ehre der Greisen!»[49]

Lange leben heißt: vieles erdulden. «Der Dulder» wird Odysseus formelhaft in der «Odyssee» genannt. Er hat «Schmerzen erduldet»[50] und auf dem Meer «so viel’ unnennbare Leiden erduldet», wie es gleich zu Anfang im Musenanruf heißt. Ein Dulder lernt Geduld. Der heftig aufflammende Zorn, der Achilles charakterisierte (mit dem Anruf «Singe, Göttin, die Wut des Peleiden Achilleus» beginnt die «Ilias»), kann Odysseus bei seinen Vorhaben nicht helfen. Nicht nur lebt er länger, alles Zeitliche scheint sich um ihn herum zu dehnen – die eigentliche Pointe der «Odyssee» ist ja, dass und wie seine Heimkehr nach Ithaka sich immer wieder verzögert. Geschildert werden seine Abenteuer nach dem Ende des Trojanischen Kriegs, die von stets neuen Hindernissen durchkreuzte und erst am Ende glückliche Heimfahrt zu seiner Frau Penelope. Im Unterschied zu Achilles ist Odysseus verheiratet und Vater eines Sohnes: Telemach. Auch ist Odysseus ganz Mensch ohne direkte göttliche Ahnen – er hat einen Vater und eine Mutter. Lange leben heißt: sich mit der Form der Familie auseinandersetzen zu müssen.

Auch diese Form ist bedroht. Zwar harrt Penelope treu aus, aber die Oberschichtjugend von Ithaka (die «Freier») bedrängt sie hart, einen der Ihren zu heiraten. Odysseus sitzt derweil am Strand und weint vor Heimweh. Obwohl die Göttin Kalypso ihn gern bei sich behalten hätte – sie versprach ihm Unsterblichkeit «und nimmer verblühende Jugend»[51] –, entscheidet er sich für die Weiterfahrt zu Penelope. Lange leben heißt: unrealistische Versprechungen auszuschlagen. Schließlich hat der Held eine Eigenschaft, die ihn unter den anderen hervorhebt: «Erfindungsreicher Odysseus» nennt ihn Agamemnon schon in der «Ilias» bei der Inspektion der Schlachtreihen.[52] Das ist mehr als die bloße List, die ihm allerdings auch zugesprochen wird. In der «Ilias» wird er «weise» genannt.[53] Langsame Heimkehr erfordert andere Fähigkeiten als der reine Krieg. Die hier auftretenden Gefahren benötigen, um bestanden zu werden, die Erfindungskraft. Es stehen nicht Helden gegen Helden im Kampf wie in der «Ilias»: Man kann dem Gesang der Sirenen verfallen (dann muss man sich an den Mast fesseln lassen und der Mannschaft die Ohren mit Wachs verschließen). Man kann Ungeheuern gegenüberstehen, etwa einem rohen einäugigen Riesen, einem Menschenfresser, dann muss man lügen und «schlau ersonnene Worte» gebrauchen,[54] der Riese ist nämlich der Dumme.

Im Kampf der Helden zählte vor allem Tapferkeit. Sie wurde mit dem Tod bezahlt. Weil Odysseus es aber mit Ungeheuern zu tun hat, unter denen kein ebenbürtiger Gegner ist, muss er mit Klugheit vorgehen. So überlebt er. Lange leben heißt: nicht nur intelligent (im Allgemeinen), sondern auch klug (in Situationen) zu sein. Zu überlegen, abzuwägen. Die ausdrückliche Hervorhebung der Erkenntnis für das Handeln ist griechisch, einem Volk angemessen, in dem die Philosophie entstand.

5. Sterblich – unsterblich

Athen und Jerusalem haben unsere Kultur geformt, auf sie müssen wir öfter zurückkommen, um aus dem Abstand zu erfassen, wer wir sind. Geformt nicht durch Ähnlichkeit, sondern gerade in der Gegensätzlichkeit der Auffassungen: Das antike Judentum hat keine «Philosophie», das antike Griechenland keine heilige Schrift. Von Abraham sagt die Bibel, dass er alt war «und hochbetagt und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet».[55] Das ist formelhaft. Sein Sohn Isaak «verschied und wurde, alt und lebenssatt, zu seinen Vätern versammelt».[56] Dessen Sohn Jakob stirbt im Beisein der zwölf Söhne, die er segnet: «Er trug ihnen ferner auf und sagte zu ihnen: Ich werde mit meinen Vorfahren vereint. (…) Jakob beendete den Auftrag an seine Söhne und zog seine Füße auf das Bett zurück. Dann verschied er und wurde mit seinen Vorfahren vereint.»[57] Hier ist es mehr noch eine halböffentliche religionspolitische Zeremonie als eine bloße Familienszene, die zwölf Stämme Israels sind schon in den Söhnen Jakobs versammelt. Daher die große Würde des Abschieds, der zur eigenen Form wird. Moses stirbt, nachdem er von einem Berg in das Land hatte schauen können, das Abraham, Isaak und Jakob versprochen worden war: «Sein Auge war nicht matt geworden und seine Frische nicht gewichen.»[58] Was zwingend war, weil er ja in das verheißene Land sollte hineinschauen können, in jenes Ziel, zu dem er aus Ägypten das Volk geführt hatte: Das Sehen des Landes aus klarem Auge konzentriert in einem letzten Augenblick seinen ganzen Lebensinhalt. Sehr alt wird auch König David und gibt auf dem Sterbebett Salomo, seinem Sohn, den Segen sowie Aufträge zur Kriegführung.