19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

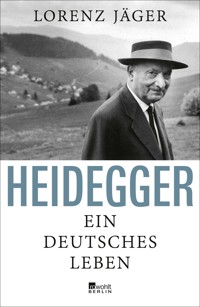

Martin Heidegger zählt zu den wirkmächtigsten Denkern des 20. Jahrhunderts – zugleich ist er einer der umstrittensten, nicht zuletzt aufgrund seiner Parteinahme für den Nationalsozialismus 1933. Basierend auf neuesten Quellen erzählt Lorenz Jäger das Leben des Philosophen, der den Menschen und sein Dasein in der Welt auf ganz neue Weise gedacht hat – von der katholischen Kindheit in Messkirch und den geistigen Auseinandersetzungen der zwanziger Jahre über den Nationalsozialismus bis weit in die Jahre des Wiederaufbaus hinein. Dabei begegnen uns Lehrer wie Edmund Husserl, dem 1936 die Lehrerlaubnis entzogen wurde, Vertraute wie Karl Jaspers und Hannah Arendt, deren so schwieriges wie intensives Verhältnis zu Heidegger über historische Brüche hinweg anhielt, Intellektuelle und Dichter wie Ernst Jünger und Paul Celan, die ihn in seiner Schwarzwaldhütte besuchten, bis hin zu späten Interpreten wie Lacan und Derrida. Warum Heidegger jede Generation aufs Neue fasziniert und polarisiert, sein Denken auch heute nichts an Bedeutung eingebüßt hat: Auch das zeigt Lorenz Jäger in dieser Biographie, die meisterhaft das Leben Heideggers erzählt – und zugleich ein deutsches Jahrhundert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 809

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Lorenz Jäger

Heidegger

Ein deutsches Leben

Über dieses Buch

Martin Heidegger zählt zu den wirkmächtigsten Denkern des 20. Jahrhunderts – zugleich ist er einer der umstrittensten, nicht zuletzt aufgrund seiner Parteinahme für den Nationalsozialismus 1933. Basierend auf neuesten Quellen erzählt Lorenz Jäger das Leben des Philosophen, der den Menschen und sein Dasein in der Welt auf ganz neue Weise gedacht hat – von der katholischen Kindheit in Meßkirch und den geistigen Auseinandersetzungen der zwanziger Jahre über den Nationalsozialismus bis weit in die Jahre des Wiederaufbaus hinein. Dabei begegnen uns Lehrer wie Edmund Husserl, dem 1936 die Lehrerlaubnis entzogen wurde, Vertraute wie Karl Jaspers und Hannah Arendt, deren so schwieriges wie intensives Verhältnis zu Heidegger über historische Brüche hinweg anhielt, Intellektuelle und Dichter wie Ernst Jünger und Paul Celan, die ihn in seiner Schwarzwaldhütte besuchten, bis hin zu späten Interpreten wie Lacan und Derrida. Warum Heidegger jede Generation aufs Neue fasziniert und polarisiert, sein Denken auch heute nichts an Bedeutung eingebüßt hat: Auch das zeigt Lorenz Jäger in dieser Biographie, die meisterhaft das Leben Heideggers erzählt – und zugleich ein deutsches Jahrhundert.

Vita

Lorenz Jäger, geboren 1951, studierte Soziologie und Germanistik in Marburg und Frankfurt am Main, anschließend unterrichtete er deutsche Literatur in Japan und den USA. 1997 wurde er Redakteur im Ressort Geisteswissenschaften der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», das er zuletzt leitete. 2003 erschien sein Buch «Adorno. Eine politische Biographie», 2017 «Walter Benjamin. Das Leben eines Unvollendeten».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Frank Ortmann

Coverabbildung Digne Meller Marcovicz/bpk

ISBN 978-3-644-10058-9

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Meinem lieben Hans ...

In einem Leben ...

Inhalt

Prolog

1. Kapitel Die Glocken von Meßkirch

2. Kapitel Wahrheit, Glaube und Philosophie

3. Kapitel Ein Anfang mit Logik und Geschichte

4. Kapitel Elfride Petri, das «Seelchen»

5. Kapitel Ehemann und Privatdozent

6. Kapitel Stil der Intensität

7. Kapitel In der Nähe von Edmund Husserl

8. Kapitel Freundschaft mit Karl Jaspers

9. Kapitel Philosophieren mit Karl Löwith

10. Kapitel Paulus, Augustinus und die Mystik

11. Kapitel Denkort: Die Hütte von Todtnauberg

12. Kapitel Mit Aristoteles und einem Stoßtrupp Marburg erobern

13. Kapitel Hannah Arendt, Schülerin und Geliebte

14. Kapitel Das Jahrhundertwerk: «Sein und Zeit»

15. Kapitel Löwith opponiert

16. Kapitel Mit Ernst Cassirer in Davos

17. Kapitel Stille Glut: Elisabeth Blochmann

18. Kapitel Der Weg in den Nationalsozialismus

19. Kapitel Die Heideggersche Linke: Herbert Marcuse

20. Kapitel «Alles Große steht im Sturm»: Heidegger 1933

21. Kapitel Metapolitik des Metafaschismus: Hölderlin und der Staat

22. Kapitel Rudolf Carnaps antimetaphysischer Angriff

23. Kapitel Das Kunstwerk

24. Kapitel Sommersemester 1939

25. Kapitel Arbeiter und Mobilmachung: Ernst Jünger lesen

26. Kapitel Der Weltkrieg

27. Kapitel Das Denken der Untergänge

28. Kapitel Kriegsende

29. Kapitel In der Verbitterung

30. Kapitel Antwort an Sartre: Der «Brief über den ‹Humanismus›»

31. Kapitel Wiedersehen mit Hannah

32. Kapitel Münchner Akademie und Bremer Gesellschaft

33. Kapitel Freunde in Frankreich

34. Kapitel Szenen einer Ehe

35. Kapitel Gegenspieler: Günter Grass und Theodor W. Adorno

36. Kapitel René Char und die Seminare in der Provence

37. Kapitel Paul Celan in Todtnauberg

38. Kapitel Und wieder Hannah

39. Kapitel Versöhnung mit Löwith

40. Kapitel Planung des Nachruhms: Die Gesamtausgabe

41. Kapitel Späteste Gedanken: Das Ende der ontologischen Differenz

42. Kapitel Die Kastanie

Epilog

Literatur

Siglen

Übersicht Gesamtausgabe (GA)

I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910–1976

II. Abteilung: Vorlesungen 1919–1944

III. Abteilung: Unveröffentlichte Abhandlungen

IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen

Ergänzend

Weitere Literatur

PERSONENVERZEICHNIS

Dank

Bildnachweis

Meinem lieben Hans Imhoff

In einem Leben schien man Äonen zu durchreisen.

D. H. Lawrence, Liebende Frauen

Es gibt hier noch Weiteres zu sehen, dreh mich doch nach allen Seiten, durchlaufe mich dabei mit dem Blick, tritt näher heran, öffne mich, zerteile mich. Immer von neuem vollziehe Umblick und allseitige Wendung. So wirst du mich kennenlernen nach allem, was ich bin, all meinen oberflächlichen Eigenschaften, meinen inneren sinnlichen Eigenschaften usw.

Edmund Husserl, Analysen zur passiven Synthesis

Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen; nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den andern Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden.

Wilhelm Hauff, Das kalte Herz

Inhalt

Inhalt

Prolog

13

1. Kapitel: Die Glocken von Meßkirch

15

2. Kapitel: Wahrheit, Glaube und Philosophie

24

3. Kapitel: Ein Anfang mit Logik und Geschichte

42

4. Kapitel: Elfride Petri, das «Seelchen»

59

5. Kapitel: Ehemann und Privatdozent

67

6. Kapitel: Stil der Intensität

84

7. Kapitel: In der Nähe von Edmund Husserl

92

8. Kapitel: Freundschaft mit Karl Jaspers

105

9. Kapitel: Philosophieren mit Karl Löwith

118

10. Kapitel: Paulus, Augustinus und die Mystik

123

11. Kapitel: Denkort: Die Hütte von Todtnauberg

134

12. Kapitel: Mit Aristoteles und einem Stoßtrupp Marburg erobern

148

13. Kapitel: Hannah Arendt, Schülerin und Geliebte

160

14. Kapitel: Das Jahrhundertwerk: «Sein und Zeit»

189

15. Kapitel: Löwith opponiert

211

16. Kapitel: Mit Ernst Cassirer in Davos

216

17. Kapitel: Stille Glut: Elisabeth Blochmann

228

18. Kapitel: Der Weg in den Nationalsozialismus

234

19. Kapitel: Die Heideggersche Linke: Herbert Marcuse

259

20. Kapitel: «Alles Große steht im Sturm»: Heidegger 1933

265

21. Kapitel: Metapolitik des Metafaschismus: Hölderlin und der Staat

293

22. Kapitel: Rudolf Carnaps antimetaphysischer Angriff

310

23. Kapitel: Das Kunstwerk

319

24. Kapitel: Sommersemester 1939

327

25. Kapitel: Arbeiter und Mobilmachung: Ernst Jünger lesen

330

26. Kapitel: Der Weltkrieg

341

27. Kapitel: Das Denken der Untergänge

367

28. Kapitel: Kriegsende

375

29. Kapitel: In der Verbitterung

385

30. Kapitel: Antwort an Sartre: Der «Brief über den ‹Humanismus›»

396

31. Kapitel: Wiedersehen mit Hannah

417

32. Kapitel: Münchner Akademie und Bremer Gesellschaft

448

33. Kapitel: Freunde in Frankreich

459

34. Kapitel: Szenen einer Ehe

470

35. Kapitel: Gegenspieler: Günter Grass und Theodor W. Adorno

475

36. Kapitel: René Char und die Seminare in der Provence

488

37. Kapitel: Paul Celan in Todtnauberg

494

38. Kapitel: Und wieder Hannah

508

39. Kapitel: Versöhnung mit Löwith

522

40. Kapitel: Planung des Nachruhms: Die Gesamtausgabe

528

41. Kapitel: Späteste Gedanken: Das Ende der ontologischen Differenz

532

42. Kapitel: Die Kastanie

540

Epilog

551

Anmerkungen

555

Literatur

577

Personenverzeichnis

597

Dank

604

Bildnachweis

605

Prolog

Er will immer die Zeit sagen. Das ist seine Aufgabe, sein Amt seit der Kindheit. Die Glocken müssen geläutet werden: «In der Frühe des Weihnachtsmorgens gegen halb vier Uhr kamen die Läuterbuben ins Mesmerhaus.»[1] Die Welt und die Zeit sind katholisch geordnet. Dann, eines Tages, die Ausrichtung auf den Segen des Kirchenläutens ist nur noch Erinnerung, will er die Zeit neu sagen: «Von der Größe des geschichtlichen Augenblicks, durch den jetzt das deutsche Volk hindurchgeht, weiß die akademische Jugend.»[2] Das Jahr ist leicht zu erraten.

Es gibt die Tageszeit, die Weltzeit, auch die Jahreszeit, und er muss alles noch einmal anders sagen und die Saison direkt ansprechen: «Lachender Frühherbst / Das Gartentor auf!»[3] Der lachende Frühherbst ist das Selbstbild des Mannes, der an einem 26. September geboren wurde, kurz nach der Tag-und-Nacht-Gleiche, deren sinnreiches Zeichen die Waage ist. Im Französischen bedeutet «le temps» die Zeit und ebenso das Wetter, in der Vorstellung des schlechthin Veränderlichen hängen sie zusammen: «Wenn in den Winternächten Schneestürme / an der Hütte zerren und eines Morgens die / Landschaft in ihr Verschneites gestillt ist …»[4] Oder: «Wenn der Wind, rasch umsetzend, im / Gebälk der Hütte murrt und das Wetter / verdrießlich werden will …»[5]

Dann schreibt er ein Buch, das er «Sein und Zeit» nennt. Und er hört nicht auf, er schreibt Abhandlungen, die er nie veröffentlichen wird, eine heißt «Vom Ereignis», eine andere «Der Anfang». Er wird sehr alt. Nun klingen seine Worte fast chinesisch-weise: «Das Mühelose – / Geschenk und Gipfel / ungesäumter Mühen / im Verglühen / eines Göttertages.»[6] Das Heilige ist wieder da, aber verwandelt. Und als es zum Tod nicht mehr weit ist, entsteht das schlichte, sachliche Gedicht «Zeit»: «Wie weit? / Erst wenn sie steht, die Uhr / im Pendelschlag des Hin und Her, / hörst Du: sie geht, sie ging und geht / nicht mehr. // Schon spät am Tag die Uhr, sie, blasse Spur zur Zeit, / die, nah der Endlichkeit, / erst ihr ent-steht.»[7] Wie das Wort «Zeit» einen Bedeutungsspielraum hat, so auch das Wort «sagen». Von solchen Spielräumen handelt dieses Buch.

1. KapitelDie Glocken von Meßkirch

Der Glockenklang verspricht denen einen Segen, die ihm irgendwie antworten. Er versammelt die Gläubigen. Er spricht zur Seele. Er sagt die Stunden. Und vor allem: Er klingt! Damit erreicht er nicht nur die Ratio, sondern bringt, als auf eigentümliche Töne gestimmter Klang, in eine Stimmung. Und nur als Ensemble dieser Momente gliedert der Glockenklang auch die Zeit. In den Prozess wurde schon der junge Martin Heidegger als ein mit gewisser Verantwortung Handelnder eingebunden. Das Läuten der Glocken von Sankt Martin wird ihm und seinem Bruder Fritz vom Vater, dem Mesmer, übertragen.

Um die Bedeutung der Glocken richtig erfassen zu können, muss man andere Glocken kennen. Der Berliner Dichter Jakob van Hoddis, zwei Jahre älter als Heidegger, versank vor rund hundert Jahren in geistiger Umnachtung. Bei ihm lesen wir in einem Gedicht aus dem Jahr 1914 (aber noch vor dem großen Krieg) die Vision einer nicht nur gottlosen, sondern auch ihrer Melodie beraubten Welt: «Verdrossen klopfen die Glocken am verwitterten Dom. / Viele Weiber siehst du und Mädchen zur Arbeit gehn. / Im bleichen Licht. Wild von der Nacht. Ihre Röcke wehn. / Glieder zur Liebe geschaffen. / Hin zur Maschine und mürrischem Mühn.» Das ist die völlige Entzauberung: Die Welt singt nicht mehr, die Glocken selbst scheinen in die maschinistische, kapitalistische, sexualisierte großstädtische Moderne einbezogen zu sein, indem sie nur noch tonlos-depressiv als bloßes Geräusch klopfen.

An seine spätere Frau Elfride schrieb Heidegger im Dezember 1915, kurz nach dem Kennenlernen, von seiner Jugendzeit: wie er die «wundervolle Poesie eines Küstersohnes auskostete, stundenlang auf dem Kirchturm lag und den Mauerschwalben nachschaute u. über die dunklen Tannenwälder wegträumte, der auf dem Dachboden der Kirche in alten verstaubten Büchern gramte u. sich als König fühlte bei den vielen Büchern, die er nicht verstand, deren jedes er aber kannte u. ehrfürchtig liebte. Und wenn der Bub, der von seinem Vater den Schlüssel zum Turm bekam u. verfügen konnte, wer von den andern Jungen mit hinauf darf.»[1] Hier spielt das Kirchliche gerade keine Rolle, denn Heidegger hatte sich damals vom Katholischen zu entfernen begonnen und Elfride war Protestantin. Eher sind es Visionen der Weite und Größe und die Versprechen des Lesens: eine Poesie. Er fühlte sich schon als König zwischen den Büchern. Und es wurde ja wahr! Hannah Arendt fand kein anderes Wort, als sie Heideggers frühen Ruhm um 1920 schilderte, der sich allein auf Vorlesungsmitschriften gründete: «Da war kaum mehr als ein Name, aber der Name reiste durch ganz Deutschland wie das Gerücht von einem heimlichen König.»[2]

Heideggers Glockendienst war in den Rhythmus des geistlichen Jahres eingebunden. «Vom Geheimnis des Glockenturms» heißt eine kaum drei Seiten füllende Schrift, 1954 verfasst. Alles ist in eine zauberhafte Atmosphäre getaucht, eine Stimmung der Freude wird heraufgerufen. Heidegger beginnt seine Schilderung mit der frühesten Frühe des Weihnachtsmorgens. Die anderen Läuterbuben treffen gegen halb vier im Haus des Mesmers ein. Die Mutter hat den Tisch gedeckt, es gibt Kuchen und Milchkaffee. «Er stand neben dem Christbaum, dessen Duft von Tannen und Lichtern noch vom Hl. Abend her in der warmen Stube lag.»[3] Woher kommt der Zauber dieser Stunde? Vom «Wundersamen des Hauses, des ungewöhnlichen Augenblicks», der «Erwartung des Läutens und des Festtages selbst».[4] Jede Zeit klingt anders, es gibt große und kleine Glocken. «Sobald die vier Stundenschläge der Weihnachtsfrühe verklungen waren, setzte die kleinste Glocke ein – ‹das Dreie›, womit täglich nachmittags um drei Uhr geläutet werden musste. (…) Das ‹Dreie› war zugleich die Sterbeglocke, mit der ‹das Zeichen› geläutet wurde. Das ‹Zeichenläuten› besorgte stets der Mesmervater selbst.»[5] Auf die «Dreie» folgt der «dunkel-süße Klang des ‹Alve›»[6], dann das Geläut zur Kinder- und Christenlehre, andere schließen sich stündlich an, sieben sind es insgesamt, zuletzt schlägt «die Große»: «Mit ihrem vollen schweren weit hinaustragenden Klang hörte das morgendliche Einläuten der hohen Festtage auf.»[7] Zu den sieben tritt das zarte «silberne Messglöckle», mit dem der Mesmer den Knaben «während der hl. Wandlung das ‹Zeichen› zum Ein- und Aussetzen des Geläuts» gibt. In der Zeit von Gründonnerstag bis zum Karsamstag tritt das Klingen dem traurigen Anlass gemäß zurück und das «Rätschen» an seine Stelle: «Eine durch eine gedrehte Kurbel in Bewegung gesetzte Reihe von Holzhämmern schlugen auf hartes Holz und gaben ein Geräusch, das den herben Tagen der Karwoche angemessen war.»[8]

So sind die Zeiten nicht nur Abfolgen des Immergleichen, sondern in ihrem Charakter, in ihrer Stimmung unterschieden. Die kirchlichen Feste mit ihren Vorbereitungszeiten weben sich in den Gang der Jahres- und Tagzeiten, und so ist die Zeit nicht bloß eine horizontale Linie, sondern stuft sich in Sinnschichten, sodass, wie Heidegger sagt, «immerfort ein Läuten durch die jungen Herzen, Träume, Gebete und Spiele ging». Es wird fortgehen «bis zum letzten Geläut ins Gebirg des Seyns».[9] Das ist Heideggers Chiffre für den Tod, damit schließt der kurze Text, und wir sind den Weg vom frühen Katholizismus bis zu seinem späten Denken des «Seyns» gegangen.

1949 erinnerte sich Heidegger in dem ebenfalls kurzen Text «Der Feldweg» etwas anders an seine Jugend und die Glocken: «Hinter dem Schloss ragt der Turm der St. Martinskirche. Langsam, fast zögernd verhallen elf Stundenschläge in der Nacht. Die alte Glocke, an deren Seilen oft Bubenhände sich heißrieben, zittert unter den Schlägen des Stundenhammers, dessen drolliges Gesicht keiner vergisst. Die Stille wird mit seinem letzten Schlag noch stiller. Sie reicht bis zu jenen, die durch zwei Welt-Kriege vor der Zeit geopfert sind.» Heidegger kann die Zeit nicht ohne die Geschichte denken. Glocken sind keine Uhren, oder erst in zweiter Linie: Sie melden eine Zeit, die die Menschen – die «Sterblichen», wie Heidegger später sagen wird – in ein Verhältnis zum Göttlichen setzt. Der mit ihrem Dienst beauftragt ist, erfährt ihn als Geheimnis und Wunder.

In Meßkirch, zwischen Donau und Bodensee gelegen, kam Heidegger 1889 als das erste von drei Geschwistern zur Welt. 1891 folgte seine Schwester Maria, 1894 sein Bruder Fritz. Heideggers Jahrgangsgenossen sind Hitler, Ludwig Wittgenstein, der christliche Existentialist Gabriel Marcel und der Geschichtsphilosoph Arnold Toynbee. Nietzsche versinkt 1889 im Wahnsinn. Der Eiffelturm wird fertiggestellt, ein gebautes Manifest für die moderne Ablösung von Holz und Stein durch das Eisen.

Die beiden Brüder in Meßkirch: Martin Heidegger mit Schiebermütze, ganz rechts der jüngere Fritz.

In einem philosophischen Dialog über Hölderlin mit dem Titel «Das abendländische Gespräch», den Heidegger 1946/48 verfasste, beginnt der jüngere der beiden Gesprächspartner mit der Anrufung des Ister, der Donau also, mit ihrem griechisch-antiken Namen: «Als schwinge das Wort im glänzenden Tal über dem zögernden Strom zwischen den wartenden Wäldern, am Abend eines Tages im sich neigenden Sommer, so ereignishaft ist das Sagen Hölderlins, das mir jetzt in der Ister-Hymne immer bleibender zuklingt.»[10] Der ältere antwortet: «Vielleicht schenkt dies die Nähe des einfachen Stammhauses deiner Väter, das dort inmitten der stillen Wiesen am Waldrand unter den Felsen in der Nachbarschaft des Stromes steht.» Dem Herausgeber Curt Ochwald verdanken wir die Erläuterung: Gemeint ist der Schäferhof in der Gemeinde Beuron, den die Fürsten zu Fürstenberg «mit zugehörigem ‹Schafhaus› (Schafstall) 1654 erbauen ließen. 1760 heiratete ein Fidelis Heidegger in den Schäferhof ein; 1925 verkaufte Thomas Heidegger als letzter aus der dort ansässigen Familie, der auch die Meßkircher Heidegger entstammen.» Heidegger «zeigte oder nannte den in einer Biegung der Donau gelegenen Hof Freunden gern als einen Ort seiner Herkunft».[11]

Die Bestimmung des Menschen als «Hirt des Seins», wie sie Heidegger in den späten vierziger Jahren formulierte, leuchtet dem Nachkommen von Schäfern ein. Und allein die Tatsache, dass hier, mit dem bloßen Wort «Ister», nicht lateinische, sondern griechische Antike in Deutschland noch zu erahnen war, mag den Knaben geprägt haben. Zum nahegelegenen Benediktinerkloster Beuron hatte Heidegger seit der Kindheit eine enge Beziehung, den Wallfahrtsweg dorthin ging er oft mit seiner Mutter, später kehrte er gern an diesen Ort zurück.

Sein Vater war der Küfermeister und Mesmer Friedrich Heidegger. Ein Küfer stellt Holzgefäße her. Durch das Material seiner Tätigkeit steht er in einer besonderen Beziehung zum Boden; «Bodenständigkeit» ist ihm keine wesensfremde, erst literarisch vermittelte Ideologie, vielmehr ergibt sie sich aus seinem Gewerbe. Darüber, dass der Vater «ein großer Schweiger» war, wie Fritz Heidegger berichtet,[12] wird noch zu sprechen sein. Und doch trug dieser Vater zwischen 1904 und 1911 mehrmals bei öffentlichen Anlässen auswendig Schillers «Lied von der Glocke» vor – ein Gedicht, das die Verbindung des Glockendienstes zur Welt der Kultur stiften konnte. In einem Lebenslauf, 1934 verfasst, als man ins Zeitalter der Genealogie eingetreten war, schreibt Heidegger, er entstamme einem «alemannisch-schwäbischen Bauerngeschlecht, das mütterlicherseits (Kempf), auf demselben Hof ansässig, lückenlos bis 1510 feststeht.»[13]

Die Eltern Friedrich und Johanna Heidegger, geborene Kempf.

Über Jahrhunderte auf beiden Seiten der Familie nur die minimalste räumliche Mobilität. Und doch kann man nicht sagen, diese Welt sei schlechthin bildungsfremd gewesen. Die ältere Schwester von Heideggers Mutter, seine Tante Gertrud, heiratete einen Lehrer und bewohnte mit ihm das Dorfschulhaus in Göggingen. «Das war nicht nur ein Gebäude, darin der Unterricht für die Dorfkinder abgehalten wurde, es war das, was ein rechtes Dorfschulhaus sein soll: das wirksame Vorbild einer einfachen Lebensführung und des geordneten Hauswesens für das ganze Dorf.»[14] Das Haus ist für den Knaben ein erster Ort der Schrift: man hörte «in der Stube den bedächtigen und sanften Federzug des Gänsekiels über die Blätter gehen».[15]

Und zugleich blühte diese Welt, Kultur gab es also, nur war sie nicht primär intellektueller Art. Schon das Wort «Kultur» verweist in seinem lateinischen Ursprung «colere» auf die Tätigkeiten des Urbarmachens, Bebauens und Pflegens. Die beiden Schwestern, Johanna – die in Meßkirch den Blumenschmuck der Kirche verantwortete, sie galt als «Künstlerin im Zieren der Altäre vor den kirchlichen Hochfesten»[16] – und Gertrud, müssen ein besonderes Verhältnis zum Blühenden gehabt haben, denn auch vom Schulhaus heißt es, alle seine Fenster seien «mit leuchtenden Blumen» geschmückt gewesen. Dem Knaben schien es merkwürdig, dass er «vor lauter Blumen nicht zum Fenster hinaussehen konnte, sondern gerade nur den Himmel sah, der über dem Dorfe lag».[17] Unvergesslich sind ihm die «leuchtenden Blumenbeete des Gartens».[18] Durch die Besuche bei der Tante erfuhr er «jenes Land, durch dessen Felder die Vorfahren den Pflug geführt und im sicheren Wechsel der Jahreszeiten die einfache Ordnung ihres bäuerlichen Lebens verwirklichten».[19]

Heidegger besuchte die Volks- und Bürgerschule in Meßkirch, und er erhielt Privatunterricht in Latein. 1903 trat er in die Untertertia des Gymnasiums in Konstanz ein, wo er im Erzbischöflichen Knabenkonvikt lebte.[20] Später rühmte er den Bodensee und seinen Zauber, «die Einmaligkeit seiner Ufer und ihren Frieden».[21] Vom Sommer 1908 bis zum Sommer 1909 ging er auf das Berthold-Gymnasium in Freiburg, auch dort lebte er im Knabenkonvikt. Er entdeckte die Mathematik, in der letzten Klasse vor dem Abitur eröffnete sich ihm Platon.

Meßkirch ist in Heideggers Kindheit und Jugend der Schauplatz eines Glaubenskampfes. Die Moderne hält in der Gestalt des religiösen Konflikts Einzug. 1870 war beim Vatikanischen Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubensangelegenheiten verkündet worden. Wer diese neuen Dogmen ablehnte, wurde exkommuniziert. So kam eine schismatische Achse zustande, mehr oder weniger entlang dem Rhein, von der Schweiz über den Westen Deutschlands bis nach Holland. Meßkirch gehörte zu den Gemeinden, in denen die Altkatholiken, wie sie sich selbst nannten, in der Mehrheit waren. Sie sahen sich als «katholische Reformbewegung».[22] Altkatholisch, nämlich kirchenreformerisch eingestellt, waren die örtlichen Modernisierungseliten mit der ihnen eigenen Arroganz. Der Freiburger Erzbischof Conrad Gröber hat die Stimmung festgehalten: «Wir wissen es aus der eigenen bitteren Erfahrung, wieviel Jugendglück in jenen rauhen Jahren zerstört wurde, wo die reicheren altkatholischen Kinder die ärmeren katholischen Kinder abstießen, (…) sie durchprügelten und in Brunnentröge tauchten, um sie wiederzutaufen. Wir wissen leider auch aus der eigenen Erfahrung, wie selbst die altkatholischen Lehrer die Schafe von den Böcken schieden, die katholischen Schüler mit dem Kosenamen ‹schwarze Siechen› belegten und es handgreiflich fühlen ließen, dass man nicht ungestraft auf römischen Pfaden wandeln dürfe. Sie waren ja alle bis auf einen abgefallen und mussten sich den Altkatholiken anschließen, wenn sie in Meßkirch eine definitive Stelle erhalten wollten.»[23]

Die Familie Heidegger bleibt Rom treu. Durch Gröber erhielt der junge Martin ein Stipendium für das Konstanzer Gymnasium, wie sein Bildungsweg insgesamt von kirchlicher Förderung bestimmt war. Heftige publizistische Kämpfe zwischen dem katholischen Zentrum und den Liberalen, die als «Meßkircher Zeitungskrieg» bekannt wurden, politisieren 1911 den jungen Heidegger, der unter dem Kürzel «gg» als Verteidiger der Katholiken auftrat.[24] Es geht um Wissenschaft und Wahrheit. Die Liberalen machten geltend, die Katholiken seien durch das Dogma zur freien Wissenschaft nicht fähig. Heidegger stellte dagegen das Amt der Kirche, die «göttliche ewige Wahrheit» zu hüten.

Die Heideggers sterben oft im Mai: der Vater an einem 1., die Mutter an einem 3., Martin an einem 26. und an einem 8. die Schwester.

2. KapitelWahrheit, Glaube und Philosophie

Im Spätsommer 1909 trat Heidegger in das Noviziat des Jesuitenordens in Tisis ein, das im österreichischen Vorarlberg rund hundertvierzig Kilometer von Meßkirch entfernt liegt. Ein Noviziat dient der Prüfung, ob ein junger Mann, der einem Orden angehören will, tatsächlich zu einem Leben in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam bereit ist. Schon nach zwei Wochen wurde Heidegger wegen «gesundheitlicher Probleme» entlassen.[1] Im Wintersemester 1909 kam er an die Universität Freiburg, zunächst als Student der katholischen Theologie, auch hörte er die «damals vorgeschriebenen philosophischen Vorlesungen».[2] Im Wintersemester 1911/12 schrieb er sich in der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät ein, gleichzeitig konnte er nun, wie er in einem Lebenslauf von 1915 sagt, «philosophische Vorlesungen in ausgedehnterem Maße besuchen».[3] In diesem Studiengang erscheint der Sinn für das Heilige als Grundlage und das philosophische Forschen als das weitertreibende Motiv. Heidegger nennt seine Studentenzeit die «erregenden Jahre zwischen 1910 und 1914».[4] Der Bruch in seinem Bildungsleben ist erkennbar und muss erklärt werden.

Betrachten wir die akademische Welt um 1910 soziologisch unter dem Gesichtspunkt der Konfessionen, dann ergibt sich ein aufschlussreiches Bild. Unter den Studenten der katholischen Theologie sind vergleichsweise wenige, deren Eltern schon Akademiker waren, dafür mehr aus der unteren Mittelklasse oder direkt ärmeren Schichten. Allein dies marginalisierte die katholische Gruppe bereits deutlich gegenüber der protestantischen. Konrad Jarausch hat feststellen können, dass rund ein Fünftel der Studenten der katholischen Theologie aus bäuerlichem Milieu stammte, ein weiteres Fünftel aus Handwerkerfamilien. Weniger als ein Zehntel der Eltern dieser Gruppe gehörten der Elite an.[5] 36 Prozent der preußischen Protestanten an den Universitäten kamen aus akademischen Familien gegenüber 3,8 Prozent unter den katholischen Theologiestudenten. Diese waren zudem die am wenigsten mobile Gruppe in einem räumlichen Sinn; nur wenige waren zwischen der Geburt und der Immatrikulation einmal umgezogen, und sie bildeten die am stärksten ländlich geprägte Gruppe.

Dies vorausgesetzt, lässt sich verstehen, dass gerade dieser Gruppe die eigene Verbundenheit mit dem «Volk» besonders einleuchtete. Ihre Loyalitäten waren ganz andere als die der Studenten aus gehobenen bürgerlichen Schichten. Aus dieser marginalisierten Stellung innerhalb der deutschen akademischen Welt bezogen sie einen besonderen Stolz, der sich aus einer Resistenz gegenüber dem Fortschritt fast naturwüchsig ergab. Wenn es bei Karl Marx und Friedrich Engels in triumphierendem Ton heißt: «Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen, sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen»,[6] dann musste das als Provokation verstanden werden, und die des Idiotismus Geziehenen mussten sich überlegen, wie sie sich behaupten sollten. Eine solche Gruppe hatte sich, wollte sie nicht aufgerieben werden, im kulturellen Feld schärfer zu profilieren.

Nehmen wir noch hinzu, was Fritz K. Ringer über die Hintergrundgewissheiten der Universitäten um 1900 behauptet hat – «die idealistische Philosophie selbst ähnelte einem unvollständig säkularisierten Protestantismus»[7] –, dann haben wir einen ersten Eindruck von der akademischen Umwelt, in der sich der junge Heidegger zu bewähren hatte. Denn die meisten der Marginalitätskriterien trafen auf ihn zu: katholisch, Herkunft aus einem Handwerkerhaushalt, lange bäuerliche Vorfahrenreihe von der Seite der Mutter her, ohne akademischen Hintergrund in der Familie, die räumliche Mobilität beschränkt auf den Weg von Meßkirch nach Konstanz (gut fünfzig Kilometer) und Freiburg (rund hundertvierzig Kilometer). Und das Allererste, was sich von seinem Habitus sagen lässt, ist: Er nahm diese Ausgangslage an, er dachte und schrieb aus ihr heraus, er versuchte nicht, sich etwa ein urbanes, kosmopolitsches, modernes, großbürgerliches Kostüm überzuwerfen, wie es für den in Berlin in das wohlhabende Bürgertum hineingeborenen Soziologen Georg Simmel oder den Philosophen Walter Benjamin eben gerade kein Kostüm, sondern die natürlichste, schon von der Herkunft nahegelegte Rolle war.

Und eben diese bewusst angenommene Provinzialität prägt seinen Stil, wenn er von einer lokalen Begebenheit zu berichten hat: «Der naturhafte, frischgesunde, zuweilen grobkörnige Akzent gibt diesem Ereignis sein spezifisches Gepräge.»[8] So beginnt Heideggers vermutlich erste Veröffentlichung, sie handelt von der Enthüllung eines Denkmals für Abraham a Sancta Clara in Kreenheinstetten am 15. August 1910. Der berühmte Wiener Hof- und Volksprediger war dort unweit von Meßkirch geboren worden. Alles in dem Artikel der Münchner katholischen Wochenzeitung «Allgemeine Rundschau» hatte einen polemischen Sinn und diente der stolzen Bescheidenheit einer provinziellen Lebenswelt, in der schon die Natur nichts besonders Prunkendes vorweisen kann. «Das anspruchslose Dorf Kreenheinstetten mit seinen zähen, selbstbewussten, eigenbrödlerischen Bewohnern liegt verschlafen in einer niedrigen Talmulde. Selbst der Kirchturm ist ein Sonderling.»[9] Ein paar Sätze später hören wir noch einmal von dieser eigentümlichen Resistenz: «Der Festzug ohne Pomp, doch selbstbewusst, ganz nach Heubergerart, hat sich durch die krummen, feiertäglich gescheuerten Straßen hindurch beim Denkmal an der Südseite der Dorfkirche mit den vielen Fremden zusammengefunden.»[10] Außer diesem berechtigten Selbstbewusstsein gibt es kaum etwas, womit man sich äußerlich hervortun könnte: «Nicht wie seine Brüder» schaue der Kirchturm frei ins Land, «er muss sich bei seiner Schwerfälligkeit zwischen den schwarzroten Dächern vergraben. Die fast gestaltlose Gegend, die nebelumflorten, dunklen Tannenwälder, der da und dort blitzartig hervorleuchtende, grelle Kalkstein schaffen ein seltsames Stimmungsbild.»[11]

Unangepasst, traditional, zäh, nicht unbedingt kommunikationsfreudig, fast trotzig gegen die üblichen ästhetischen Erwartungen gestellt – so schildert Heidegger die Leute in einem Land, das ihrem Charakter entspricht. Denn es geht um ein Ereignis in einer Gegend, Geschichte wird dargestellt, gelebt, wird festlich gegenwärtig gemacht. Und man kann es nicht ernst genug nehmen, dass in dieser ersten Publikation ein Ereignis der Stoff ist, wenn man bedenkt, dass Jahrzehnte später «Ereignis» zum Grundwort von Heideggers Denken wurde. Entworfen wird ein Zeit-Raum. Die Verbindung von Kreenheinstetten mit Wien, die sich durch Abraham a Sancta Clara ergibt, wird aufgenommen, die Städte «reichen sich heute die Hände», wie ein Festredner sagt. Der Prediger sei für die bedrängte Stadt ein «Mann der Vorsehung» gewesen, «wie in der folgenden Zeit ein Clemens Maria Hofbauer und der unvergessliche Lueger».[12] Wien war die erste Großstadt, in der von 1897 bis 1910 in Gestalt von Karl Lueger ein antisemitischer Bürgermeister amtierte; Hitler konnte sich manches von ihm abschauen. Nur hatte Lueger als christlich-sozialer Politiker noch den Segen des Vatikans.

«Urkatholische Kraft, Glaubenstreue und Gottesliebe» erkennt Heidegger in der Festrede des Pfarrers von Eigeltingen. Das Denkmal selbst wird gerühmt, der «geniale Kopf», der tiefen Geist, wetterharte Energie und pulsierenden Tatendrang erraten lasse.[13] Besondere Aufmerksamkeit widmet Heidegger der Sprache: Abrahams «schalkhafter Humor, sein sprühender Witz, seine oft beißende Ironie» seien in eine «kurze, prägnante, fügsame und biegsame Sprache gefasst», dabei aber von «theologisch-wissenschaftlicher Durchbildung und Belesenheit» geprägt, der Prediger sei ein «oratorisches Genie» gewesen.[14] Gegenwartsschelte kommt bei Heidegger nie zu kurz, und so auch hier, wenn er die «grundstürzende Neuerungswut» tadelt und das «tolle Hinwegspringen über den tieferen Gehalt des Lebens und der Kunst», kurz den «modernen Lebenssinn».[15] Sehen wir nicht schon den ganzen Heidegger vor uns: Geschichtlichkeit, Sprache, Kunst, Heimat, Ereignis, Göttliches, Modernekritik? Nur wird hier alles erblickt in der Antizipation, in der Verpuppungsform der Einzelheit.

Modernismuskritik war in den Jahren um 1910 ein dramatisches Anliegen der katholischen Kirche, die sich – vielleicht zum letzten Mal mit solcher Entschlossenheit – gegen die dominierenden Tendenzen der Zeit aufbäumte. Am 1. September 1910 trat der «Antimodernisteneid» in Kraft, den man den Geistlichen abverlangte. Papst Pius X. hatte schon 1907 die Enzyklika «Pascendi Dominici gregis» veröffentlichen lassen, in der die Lehren der Modernisten verurteilt wurden. Und in diesen Zusammenhang stellen sich die ersten Veröffentlichungen Heideggers in der Zeitschrift «Der Akademiker. Monatsschrift des Katholischen Akademiker-Verbandes». Diese war klar papsttreu und antimodernistisch. Da die deutschen Universitäten, wie wir gesehen haben, protestantisch geprägt waren, brauchte man auf katholischer Seite ein so entschiedenes Organ.

Von «M. Heidegger, stud. theol.» erschien dort im März 1910 die Besprechung von Johannes Jörgensens «Lebenslüge und Lebenswahrheit» unter dem Titel «Per mortem ad vitam», durch den Tod zum Leben. Erzählt wird in dem Buch die Bekehrung eines Atheisten zum Glauben, das religiöse Leben wird an seinem dramatischsten Punkt ergriffen. Heidegger rühmt an dem Werk das «mächtige Sichlosringen von einer verkehrten lügenhaften Philosophie, das rastlose Suchen und Aufbauen», ja, den letzten Schritt zum Gipfel der Wahrheit.[16] Wahrheit ist der Kern, in ihrem Namen wird die Kritik geführt. Aber zugleich liegt der Akzent auf der Wahrheitssuche. Wir ahnen, dass es sich um einen Prozess handeln wird. «Die Wahrheit muss naturaliter zum Glücke, die Lüge zum Untergang führen. (…) Geh aus der Wahrheit heraus, sie wird dich für deine Übertretung strafen.»[17] Der Freidenker aber «will nicht glauben, er will die Wahrheit niedertreten, er will seine Launen und Leidenschaften».[18] Und die freien Persönlichkeiten, was werde denn aus ihnen? «Sieh jene Reihe von Zeugen, wie sie abseits gegangen und sich den Revolver vor die Stirn gehalten. Also hatten sie alle die Wahrheit nicht.»[19] Nietzsche dagegen wird damals von Heidegger noch in eine Reihe gestellt mit den bloß «Interessanten», mit Oscar Wilde, Verlaine, Maxim Gorki. Jens Peter Jacobsen, «der zu schwach zum Leben und nicht krank zum Tode sich durch sein elendes Dasein schleppte», wird zum «Musterdekadenten» erklärt.[20] Von Georg Brandes sei er hergekommen, dem «Heine Dänemarks»[21], dessen Parolen zum «Schlachtruf des modernen dänischen Literaten» geworden seien.[22] Jörgensen aber, der Bekehrte, ist für Heidegger ein «moderner Augustinus».[23] Das Christliche erscheint hier weniger in seiner Breite als in seiner Höhe. Um Wahrheit dreht sich alles, eine «lügenhafte Philosophie» muss überwunden werden. Und alles wird aufgefasst als etwas Dynamisches, niemals als ein Zustand.

In einer andern Besprechung aus dem Jahr 1910 lobt Heidegger anfangs den Menschen, der «den Fuß nie auf Irrwege setzte», und schließt doch mit der rätselhaften, sündenstolzen und für sein Leben am Ende bestimmend gewordenen Formel: «Doch ‹grandes passus extra viam›.»[24] Große Fahrten gehen vom Wege ab, gemeint ist: vom rechten, üblichen, vorgeschriebenen, man muss etwas riskieren. Alles konnte damit zugestanden werden, jede Übertretung, nur jeweils das Einzelne nicht, um das es gerade ging. Eigentümlich früh wird Heideggers Lebensentwurf deutlich. In den Jugendschriften hat er noch das Wort «Lüge», das später verschwindet. Nun gibt es keine Lüge mehr. Es gibt Unwahrheit, sicher, aber sie firmiert unter dem Titel «Irre». Irre ist in dieser Lesart ebenso eine Versuchung wie ein Ausweis der Größe. In die «Irre» und in den «Irrtum» war er im Nationalsozialismus gegangen, mehr ins Detail zu gehen war seine Sache nicht. Alles Verhalten wird in so ragende Höhen und große Dimensionen gebracht, dass es im Alltag nicht mehr fassbar wird, nicht angesprochen werden kann. Größe bedeutet großes Irren: Das wird die Formel, unter der Heidegger sein Leben verstehen wird. Mit zwanzig Jahren hat er sie gefunden.

Gemieden wird im Lektürekanon des jungen Heidegger, was sich zu leicht das Etikett «modern» anheften lässt. So kommt Karl Marx nicht vor und nicht Sigmund Freud, kein Wedekind und kein Heinrich Mann. Maxim Gorki las Heidegger heimlich und mit einer gewissen Angstlust in der Schule. Der Name Zola taucht nur als Schmähwort auf, wenn 1910 der «verbohrte Wirklichkeitsfanatismus der naturalistisch-sozialistischen Lebensordnung» aufs Korn genommen wird.[25] Die Wirklichkeit ist nicht die letzte Instanz. «Schon die fast erdrückende Tatsache, dass die meisten Menschen, auf sich selbst gestellt, die Wahrheit nicht finden, nicht erringen wollen, sie vielmehr ans Kreuz schlagen, entzieht der Möglichkeit einer individualistischen Ethik jedes Fundament.» Auch lassen sich die «fundamentalen Lebenswahrheiten» nicht wissenschaftlich konstruieren. Die Kirche schützt den «Wahrheitsschatz» vor «den zersetzenden Einflüssen des Modernismus», sie gibt das hohe «Glück des Wahrheitsbesitzes», im «Lichtglanz der Wahrheit» darf man sich «durchs Leben wagen».[26] Das entscheidende Wort «Licht» ist gefallen; später wird Heidegger von der «Lichtung» sprechen.

Einen Antiintellektualismus, der Philosophie zum «Erlebnis» macht, lehnte der junge Heidegger ab; er verstand ihn als Schwäche, wie er im März 1911 wiederum im «Akademiker» schreibt: «Eine strenge, eisig kalte Logik widerstrebt der feinfühligen modernen Seele. Das ‹Denken› kann sich nicht mehr einzwängen lassen in die unverrückbaren Schranken der logischen Grundsätze. Da haben wir’s schon. Zum streng logischen Denken (…) gehört ein gewisser Fond ethischer Kraft, die Kunst der Selbsterraffung und Selbstentäußerung.»[27] Das Verlangen nach «abgeschlossenen, abschließenden Antworten auf die Endfragen des Seins» treibt ihn an (die Formulierung lässt schon an die spätere «Seinsfrage» denken), Antworten auf Fragen, «die zuweilen so jäh aufblitzen, und die dann manchen Tag ungelöst wie Bleilast auf der gequälten, ziel- und wegarmen Seele liegen».[28] Aus diesen Sätzen spricht eine Krisenstimmung. Dass es die Grundfragen der Philosophie sind, die sein Gefühl so tief treffen können, zeigt den Ernst des Studenten.

Im März 1911 erscheint das Gedicht «Ölbergstunden meines Lebens».[29] Am Ölberg sagte Jesus zu den Jüngern: Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann sondert er sich von ihnen ab und spricht: «Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.» Da erschien ihm, heißt es weiter, «ein Engel vom Himmel und stärkte ihn».[30] Bei Heidegger lesen wir eine variierende Aneignung dieser Szene eines Gebets in größter Not: «im düstern Schein / mutlosen Zagens / habt ihr mich oft geschaut. // Weinend rief ich: nie vergebens. / Mein junges Sein / hat müd des Klagens / dem Engel ‹Gnade› nur vertraut.»[31] Das eigene Innenleben hat hier den substanziellsten Gehalt: Es geht um Gottnähe und Gottferne, um das Irren und die Irrlichter, um Gnade, um Mutlosigkeit und um Wahrheit. Am 5. Dezember 1910 hatte Heidegger geschrieben: «Hast die Sonne Du verloren, / Trübes, müdes Winterwerden? / Irrst durchs Land / mit schmerzgefurchten / weinend-zuckenden Gebärden.»[32] Das klingt nach einer schweren Melancholie und am Ende nach großer Liebessehnsucht: «Winterwerden! eine Blume / rührst Du nicht mit Grabeshauch. – / Träumend-wartend glüht in den Sternen / Sehnsucht nach den Rosen, den fernen –» Fern mussten die Rosen bleiben, solange das Priesteramt sein Ziel bleiben sollte.

Die Kirche kontrollierte in erheblichem Maße die Studien der Priesteramtsanwärter, deren Ausbildung sich nicht nur an den Universitäten, sondern auch in Priesterseminaren abspielte. Die akademische Freiheit dieser jungen Männer war beschränkt; die Atmosphäre der Priesterseminare war reglementierter, allerdings war das Studium dort auch billiger. So entstand hier das traditionellste und am wenigsten akademische Milieu der höheren Ausbildung.[33] In einem Lebenslauf von 1922 erinnert sich Heidegger an seine Dissidenz: «Das Bestreben, über das Gebotene hinauszusehen, führte mich auf die kritischen Untersuchungen von Franz Overbeck und machte mich überhaupt mit der protestantischen dogmengeschichtlichen Forschung bekannt. Entscheidend wurde für mich, dass die modernen religionsgeschichtlichen Forschungen von Gundel, Bousset, Wendland und Reitzenstein und die kritischen Arbeiten von Albert Schweitzer in meinen Gesichtskreis kamen. Im Verlauf der ersten Semester hatte mein theologisch-philosophisches Studium eine solche Richtung genommen, dass ich im Frühjahr 1911 aus dem Konvikt austrat und das theologische Studium aufgab, da ich den damals zur ausdrücklichen Forderung erhobenen ‹Modernisteneid› nicht auf mich nehmen konnte.»[34]

Das war aber noch kein Bruch mit dem Glauben. 1912 veröffentlicht Heidegger, wiederum im «Akademiker», eine ausführliche Besprechung von Georg Weingärtners im Jahr zuvor erschienener Abhandlung «Das Unterbewusstsein». Heidegger hält die Berufung auf ein Unterbewusstes zur Begründung der Religion für unzureichend. So sei etwa das Gebet «wesentlich Aktivität».[35] Bei der Bekehrung, dem dramatischen Vorgang, der ihn besonders beschäftigte, liege es ähnlich: «Beachten wir das Wesensmoment der Bekehrung, die Willenstätigkeit, dann kann das Unterbewusstsein überhaupt nicht grundlegender Faktor des Bekehrungsvorgangs sein.»[36] Protestantische Theologie dagegen sehe «den einzigen Ausgangspunkt für eine Glaubensbegründung in dem subjektiven religiösen Erleben» und fordere deshalb die «Analyse des Seelenlebens nach dieser Richtung hin».[37] Heidegger weist die Ansichten von William James zurück: «Wie soll überhaupt durch ein hochgespanntes Gefühlsleben eine Erkenntnis möglich sein?»[38] Und er zitiert zustimmend einen anderen Autor mit der Aussage, das Gefühl begleite zwar die Entstehung des Gottesgedankens, aber es sei weder selber dieser Gedanke noch dessen Ursprung.[39] Dennoch ahnt man, dass es ihm in seiner Beschäftigung gerade um die eigene religiös krisenhaft getönte Stimmungswelt geht, um die Augenblicke seiner «gottfremden Seele», die er am 5. November 1910 in einem Gedicht beschrieben hatte.[40] Wenn er die «religiösen Bewusstseinserscheinungen: Glauben, Hoffen, Lieben, Beten, Zweifeln usw.» nennt,[41] so spricht er auch vom Gehalt seiner frühen Lyrik.

Heidegger (rechts) und ein Freund, der Geschichtsstudent Ernst Laslowski, im Frühjahr 1912.

Die Schrift «Das Gottesbedürfnis. Als Gottesbeweis den Gebildeten dargelegt» des Jesuiten Otto Zimmermann bespricht Heidegger 1911 in der «Akademischen Bonifatius-Korrespondenz», einem «Organ zur Pflege des religiösen Lebens in der katholischen Studentenschaft». Heidegger hält den Gottesbeweis aus dem «unendlichen Sehnen und Verlangen» des Menschen zumindest für möglich, auch wenn dieser Beweisgang sich mit «recht modernen Ideen» berühre, die «mit inneren Erlebnissen Gottes, mit inneren Postulaten seines Daseins operieren, zumal seit Kant».[42] Vielleicht sei es «klug, unser System gerade nach der von Zimmermann in den Vordergrund gerückten Seite auszubauen».[43] So deutet sich für Heidegger eine erste Fragerichtung an: Ist die Wahrheit ein rein objektiver Begründungszusammenhang – jedenfalls darin wären sich die katholische Lehre und die Logik sehr nahe –, oder muss man eine irgendwie geartete Beteiligung des lebendigen Menschen an dieser Wahrheit annehmen?

Der Wechsel von der Theologie zur Philosophie veränderte das Verhältnis zu seinen Eltern. Ergreifend hat Heidegger die Reaktion seiner Mutter geschildert, in einem der ersten Briefe an Elfride, in dem er von sich in der dritten Person spricht: «Und er bohrte u. suchte u. wurde immer stiller u. schon hatte er ein dunkles Ideal – den Gelehrten – in der Seele und die fromme schlichte Mutter hoffte auf den ‹Pfarrer› – es war ein Kampf bis er sich’s errungen hatte, rein der Erkenntnis leben zu dürfen, bis die Mutter es glaubte, dass auch der Philosoph Großes für die Menschen u. ihr ewiges Glück leisten kann – wie oft hat sie den Sohn gefragt, ‹was ist Philosophie, sag mir’s doch› u. er wusste selbst keine Antwort. (…) Und sein Vater, dessen grüblerische Verschlossenheit er geerbt, war stolz u. ist es heute noch, so fremd u. unverständlich ihm all die Arbeit seines Sohnes ist.»[44]

Deutlicher Unmut gegenüber der katholischerseits gelehrten Philosophie spricht wenig später, 1912/13, aus Heideggers Besprechung des Buches «Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae». Es sei «für Schulzwecke» passabel, indes: «Die scholastische Logik sollte doch allmählich sich aus ihrer Starrheit und vermeintlichen Abgeschlossenheit losmachen.» Wesentliche Umgestaltungen seien nötig, «indem der von Aristoteles herrührende metaphysische Einschlag auszuschalten wäre; es wäre damit die Logik als theoretische Fundamentallehre, als die Wissenschaft aller Wissenschaften in ihrer vollen Reinheit gefasst.»[45] Ansonsten drohe Gefahr: Aus Erstarrung werde bekanntlich Dekadenz.

Zur Religion als geistiger Macht trat in jenen Jahren für Heidegger die Dichtung. An Hannah Arendt schreibt er am 15. Dezember 1952: «Ich wurde in das Jahr 1912 versetzt, wo ich als Student in der Freiburger Akademischen Lesehalle den Brenner las und dabei zum ersten Mal auf Gedichte Trakls stieß. Seitdem haben sie mich nicht mehr losgelassen.» Vielleicht konnte sich Heidegger nur via Trakl der Moderne nähern, denn die Schauplätze von dessen Gedichten – «Verstreute Dörfer, Sumpf und Weiher»[46] – waren dem jungen Mann aus Meßkirch näher als das Berlin der Expressionisten.

Als eine Verflechtung von philosophischen und dichterischen Motiven schilderte Heidegger im Rückblick des Jahres 1957 bei der Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften seine Entwicklung zwischen 1903 und 1914. Allerdings sind diese Erinnerungen redigiert, seine religiösen Seelenkämpfe bleiben ausgespart. An den beiden Gymnasien in Konstanz und in Freiburg wurde zwischen 1903 und 1909 der Grundstein gelegt für ein «fruchtbares Lernen bei ausgezeichneten Lehrern der griechischen, lateinischen und deutschen Sprache».[47] Dazu kam, was von außerhalb der Schule ihm zufiel und «zum Bleibenden werden sollte»: 1905 Stifters Erzählungen «Bunte Steine», bei denen Heidegger sich vom demütigen Naturblick angesprochen fühlen musste, der ihm in den Sätzen der Vorrede entgegentrat: «Das Wehen der Luft, das Rieseln des Wassers, das Wachsen der Getreide, das Wogen des Meeres, das Grünen der Erde, das Glänzen des Himmels, das Schimmern der Gestirne halte ich für groß.» Im gleichen Jahr wies ihn ein Lehrer auf die wahrlich lebensentscheidende Schrift Franz Brentanos «Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles» hin. 1908 findet er «durch ein heute noch erhaltenes Reclam-Bändchen seiner Gedichte zu Hölderlin».[48] Seit 1909 versucht er sich, «freilich ohne die rechte Anleitung», an Edmund Husserls «Logischen Untersuchungen». Der in Freiburg lehrende Philosoph Heinrich Rickert wird erwähnt, aber mehr als Vermittler zu den Schriften von Emil Lask, den Heidegger wohl wirklich bewunderte. Die Jahre zwischen 1910 und 1914 werden in Hervorhebungen einzelner Lektüren beschrieben: Nietzsches «Wille zur Macht», Kierkegaard und Dostojewski in Übersetzungen. Das Interesse für Hegel und Schelling erwacht, Rilkes Dichtungen treten neben die von Trakl, Diltheys «Gesammelte Schriften» eröffnen die Geschichte.

Was ausfällt, ist der bildungsbürgerliche Hausschatz: Goethe, Schiller und Heine. Goethe vor allem lag für Heideggers Generation zu nah am Gesellschaftlichen. Hölderlins Gedichte dagegen wurden erst in jenen Jahren als eine höchste Erscheinung der deutschen Sprache erkannt, nachdem das 19. Jahrhundert in ihm nur den Kleinmeister gesehen hatte. Von Hölderlin führen Wege zu Trakl und Rilke. Wir finden diesen aufgerauten Kanon – mit Nietzsche, Hölderlin und Dostojewski als Sternen erster Größe – als eine generationstypische spirituelle Bildungsradikalisierung und -beunruhigung. Das zwanzigste Jahrhundert trieb auf Entscheidungen zu, Aufschub und Warten waren keine Optionen mehr. Und diese Erregung verbindet sich mit einer philosophischen: Husserl versuchte in den «Logischen Untersuchungen» nichts Geringeres als die Rettung der Philosophie überhaupt.

Mit Nietzsche und Kierkegaard sind zwei Denker genannt, die von der Philosophie aus die Existenz in den Blick nehmen und damit die Philosophie herausfordern. Existenz beschäftigte auch den jungen Heidegger, und nicht nur von den religiösen Aspekten her. «Fernes Land»[49] ist der Titel eines frühen Gedichts:

Ich liebe jene abendliche Weile,

da Silbermondlicht mir durchs Fenster

Zwerge, Elfen, Nix, Gespenster

In die Stube zaubert.

Von Kreisel, Reif und Pfänderspiel,

Kleinkinderschule, von dem ersten Gänsekiel

Träumt mir lang –

Ich wandre weit zurück

Den frühverlassenen Weg entlang

Und suche, suche Kinderglück

Und Knabenlust …

Ein scharfer Windstoß reißt mich aus dem Jugendland

Der Spuk entweicht.

Noch seh ich wie dort an der Wand

Fahles Mondlicht über den Totenkopf schleicht.

Das Gedicht ist auf den 19. November 1910 datiert, unterzeichnet mit «M.», es blieb unveröffentlicht. Heidegger war nach damaligem Recht soeben erwachsen geworden. Nun kann er auf das Kindheitsidyll zurückblicken, das ihm zum «fernen Land» geworden ist. Eine Märchen- und Sagenwelt scheint auf, und wie es der Konvention entspricht, ist sie ins «Silbermondlicht» getaucht. Die geliebte «abendliche Weile» ist eine Zeit von unbestimmter Dauer, die verfließt, ohne zu drängen, ohne von Sorgen und Mühen belastet zu sein. Dass die Zeit «lang» sei, heißt es wenig später. Sie ist gedehnt, auseinandergezogen; will sagen: Sie wurde, wie der Raum, dem Zauber und dem Traum gefügig gemacht. Diese ganze Welt ist harmlos, ungefährlich, von einem Kind und für Kinder geformt, sie besitzt keine feste Konsistenz, sondern hat ihre einzige Wirklichkeit in der Phantasie.

So kann man sagen, die Gedanken des Dichters seien bei ihm selbst und doch nicht bei ihm selbst; er sei da, jedoch in einer Weise, die ihm nicht mehr entspricht, und deshalb doch nicht da. Aber jetzt geschieht etwas Wirkliches. Das bloße Dahinfließen der Traumzeit wird unterbrochen: Ein «scharfer Windstoß» reißt aus dem Kinderland heraus. Dieser Stoß, von dem der Dichter sofort weiß, dass er ihm selbst gilt, hat gar keine inhaltliche Botschaft, wie es denn jetzt sein solle oder besser werden könne. Als Stoß ist er schon die Botschaft. Sie erweist sich im Effekt: Die unangemessene Rolle, die verkehrte Selbstdeutung, die vom Selbst in Wahrheit ablenkt, ist mit einem Schlag verlassen und entpuppt sich nun als Fluchtversuch. Das silberne Mondlicht wandelt sich in ein «fahles». Etwas nicht unbedingt Angenehmes geschieht dem Menschen, er ist übergetreten in eine andere Art, da zu sein. Mit der seelischen Bequemlichkeit ist es jedenfalls aus, ein neuer Ernst behauptet sich gegenüber dem Kinderzauber. Das ist Heideggers eigenste Dynamik, die er später «Entschlossenheit» nennt.

Und das ungefähr meinte man dann mit dem Wort «existentiell». «Sein und Zeit», Heideggers bekanntestes philosophisches Werk, 1927 erschienen, handelt vor allem von solchen Bewegungen. Denn hier geht es nun ausdrücklich um das «Ergreifen» und das «Versäumen» der Existenz: «Die Frage der Existenz ist immer nur durch das Existieren selbst ins Reine zu bringen.» Die Gefährdung des Daseins kommt nicht von außen, nicht aus globaler gesellschaftlicher Verdinglichung, sondern aus der Suche nach Beruhigungen, aus der «ständigen Versuchung zum Verfallen». Auch Heidegger spricht nun (wie damals alle Welt) von einer Entfremdung, der das Dasein zutreibe, «in der sich ihm das eigenste Seinkönnen verbirgt. Das verfallende In-der-Welt-sein ist als versuchend-beruhigendes zugleich entfremdend.» Die existentielle Selbsttherapie des Gedichts erweist sich im scharfen Kontrast der Stimmungen. «Gestimmtheit» war für Heidegger alles andere als trivial oder bloß subjektiv, vielmehr trug sie zur Erschließung der Welt bei: «Die Stimmung macht offenbar, ‹wie einem ist und wird.› In diesem ‹wie einem ist› bringt das Gestimmtsein das Sein in sein ‹Da›.»[50]

Als ein scharfer Windstoß brach Heidegger Anfang der zwanziger Jahre in die Philosophie ein, als einer, der sie mitten in der Windstille des Systems an das «Sein zum Tode» erinnerte und an einen Ernst der Endlichkeit, der sich in unserem Gedicht im «Totenkopf», dem letzten Requisit aus der sicheren Dingwelt, andeutet. In «Sein und Zeit» lesen wir vom Ruf des Gewissens: «In der Erschließungstendenz des Rufes liegt das Moment des Stoßes, des abgesetzten Aufrüttelns.»[51] Und in einer viel späteren Aufzeichnung beschreibt sich Heidegger als «vom Fragen gestoßen».[52] Das war seine eigentliche philosophische Geste, und man kann von hier aus weiter assoziieren zum phallischen Stoßen und zu Heideggers zahlreichen Geliebten. Im Gedicht, nicht in philosophischer Sprache, war seine Geste ihm erstmals aufgegangen.

Von Heidegger geht eine Beunruhigung aus, die nicht nachlässt. Die Philosophie ist nähergekommen und rückt den Menschen auf den Leib. Das war die Geste einer ganzen Generation. Heidegger wurde 1889 geboren, ebenso Siegfried Kracauer; 1887 der Italiener Carlo Michelstaedter, Franz Rosenzweig 1886, Georg Lukács 1885. Die erste Gemeinsamkeit dieser Denker ist die Abkehr vom System, das seit hundert Jahren aus drei Teilen bestand: einem Buch zur Logik, einem zur Ästhetik, einem zur Ethik. Hinzu kam manchmal noch eine Religionsphilosophie als Anhang. Nach Kants Vorbild, der eine Kritik der reinen und eine der praktischen Vernunft verfasst hatte, dazu eine Kritik der Urteilskraft und eine Schrift über «Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft», dachte etwa auch der Neukantianer Hermann Cohen; das Ergebis waren eine «Logik der reinen Erkenntnis» (1902), eine «Ethik des reinen Willens» (1904), eine «Ästhetik des reinen Gefühls» (1912) und als Schlussband «Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums» (1918). Der Gedanke war: Alles, das Ganze und Große, aus einer und nur einer maximal einfachen, schlechterdings unbestreitbaren Grundeinsicht abzuleiten. Ein Happy End war im System eingeplant, und der Einzelne spielte keine sonderliche Rolle, es sei denn, der Weltgeist hatte ihn eigens beauftragt. Für die Jahrgänge, von denen wir sprechen, ist diese Vorstellung nicht mehr nachvollziehbar. Plötzlich kippt alles in die Endlichkeit; Menschen sterben, und kein System kann ihnen etwas dazu sagen. Diese Denker suchen Antworten auf Fragen, die nicht auf die Unendlichkeit, sondern auf die eigene Endlichkeit zielen. Eingeschlossen in ein Gehäuse der Konventionen, suchen sie ihr eigentliches, authentisches Selbst.

Ein radikaler Gestus ist diesem Denken unausweichlich, er gehört zur Sache selbst. Die Philosophie tendiert nun zum Weckruf, auch zum Manifest, und sie findet eine Reihe von Kategorien, um das unwahre Leben der Konvention zu beschreiben. Bei Heidegger, in «Sein und Zeit», ist es das «Man», von dem sich die «Entschlossenheit» absetzt; bei Carlo Michelstaedter das, was «Rhetorik» genannt wird, ein System von sprachlichen und verhaltensmäßigen Anpassungszwängen, in denen die Lebenserfahrung verdeckt, verdrängt und verdinglicht wird. Im Einzelnen heißt das bei Michelstaedter: Sicherheitsbedürfnis, «Sekurismus» und Konformismus, Leben mit reduzierter Individualität, statt als «schönes Raubtier» authentisch zu werden, «Vorsorge» als höchstes Lebensziel.[53] Georg Lukács sieht die Existenzhöhe in den Menschen der Tragödie: «Nackte Seelen halten hier mit nackten Schicksalen einsame Zwiesprache. Beiden ist alles entrissen, das nicht ihr innerstes Wesen ist; alle Beziehungen des Lebens sind vertilgt, um die Schicksalsbeziehung herstellen zu können; alles Atmosphärische zwischen Menschen und Dingen ist entschwunden, dass zwischen ihnen die klare, nichts verhüllende, harte Höhenluft der letzten Fragen und letzten Antworten sei. (…) Die Tragödie hat nur eine Ausdehnung: die der Höhe. Sie setzt ein mit dem Moment, wo rätselhafte Kräfte das Wesen aus dem Menschen heraustreiben, ihn zur Wesenhaftigkeit zwingen, und ihr Gang ist nur ein Immer-offenbarer-werden dieses einzigen, wahren Seins.»[54] Siegfried Kracauer verkündet in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre ein Ideal des «ausgerichteten Menschen», wobei der Sinn des Wortes zwischen der religiösen und der ethischen Sphäre schwankt, und derselbe Kracauer ist es, der dagegen den «Kult der Zerstreuung» in den Kinopalästen kritisch analysiert. Rosenzweig sieht in der Philosophie ein Instrument zur Ruhigstellung der Menschen: «Die Angst des Irdischen abzuwerfen, dem Tod seinen Giftstachel, dem Hades seinen Pesthauch zu nehmen, des vermisst sich die Philosophie.»[55]

Man erkennt eine Familienähnlichkeit. Der Weltbürgerkrieg wirft seine Schatten voraus. Denn er ist es, der mit Heidegger die «Entschlossenen» braucht, mit Michelstaedter die «Überzeugten», mit Kracauer die «Ausgerichteten», mit Lukács die Menschen, die das Tragische auf sich nehmen, mit Rosenzweig jene, die zum jüdischen Volk zurückfinden. Sie alle treten aus der durchschnittlichen Bürgerlichkeit heraus.

3. KapitelEin Anfang mit Logik und Geschichte

Das späte neunzehnte, das frühe 20. Jahrhundert war eine für die Logik außerordentlich fruchtbare und dynamische Epoche. Wenn man an Namen denkt wie Gottlob Frege, Bertrand Russell, Charles Sanders Peirce und schließlich Ludwig Wittgenstein, den Verfasser des «Tractatus logico-philosophicus», Heideggers Jahrgangsgenossen, dann ist dieser Kontext angedeutet. In dem Lebenslauf, den Heidegger seinem Habilitationsgesuch 1915 beilegte, spricht er dankbar von seinem während des Studiums gewonnenen «Einblick in die Logik, der mich bis heute vor allem interessierenden philosophischen Disziplin».[1]

Heideggers erste philosophische Veröffentlichung ist die Sammelbesprechung «Neuere Forschungen über Logik», die 1912 in der Freiburger «Literarischen Rundschau für das katholische Deutschland» erschien. Sie erlaubt es, auch seine späteren Arbeiten in ihrem Richtungssinn angemessen zu verstehen. Es geht darin nicht nur um die zeitgenössische Auseinandersetzung mit dem Psychologismus oder dem Methodenstreit um «Erklären» und «Verstehen» – denn diese müssten uns nur noch historisch interessieren. Was sich damals ereignete, war die große Gabelung in der Logik überhaupt, deren Folgen noch niemand recht übersah. Heidegger jedenfalls beobachtete sie.

Bertrand Russells und Alfred North Whiteheads «Principia Mathematica» und Gottlob Freges Entwicklung der «Begriffsschrift» näherten Logik und Mathematik einander an. Man nannte diese Richtung damals «Logistik». Sie kommt von Leibniz her und setzt sich später, in den dreißiger Jahren, in Rudolf Carnaps «Logischer Syntax der Sprache» fort. Alles, was mit Sprache als Information im engeren Sinn, mit Computern und Künstlicher Intelligenz zu tun hat, findet hier seine Begründung und seine begrifflichen Mittel. Vor allem Donald Gillies hat in seinem Aufsatz «Logicism and the Development of Computer Science» diese Verbindung geschildert.[2] Auch Martin Davis erzählt dieses Kapitel der Philosophiegeschichte auf faszinierende Weise.[3]

Die Idee der «Logistik» oder der «symbolischen Logik», so schreibt Heidegger 1912, habe «schon Leibniz in der Characteristica universalis vorgeschwebt. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts verfeinerten sich in der Mathematik die Methoden. Die Untersuchungen der Mathematiker zielten auf eine schärfere Fassung der Begriffe ab und zugleich auf die systematische Festlegung der leitenden Prinzipien und Grundlagen ihrer Wissenschaft. Diese philosophisch gerichteten Bestrebungen führten zur Begründung der Mengenlehre und Gruppentheorie. Zugleich begann man, die formale Logik über die überlieferte Subsumtionslogik hinaus zu erweitern; man schuf die allgemeine Logik der Relationen, wobei die algebraische Methode und deren Symbole zur Behandlung der logischen Probleme herangezogen wurden. Diese beiden gleichsam konvergierenden Bewegungen ließen die Logistik entstehen. Sie bildet den logischen Aufriss der Mathematik. Die Systematik und Geschlossenheit der logistischen Probleme erscheint am weitesten fortgeschritten bei Bertrand Russell. Während der Bearbeitung des zweiten Bandes in Verbindung mit A. Whitehead erkannte Russell, dass der Gegenstand seiner Untersuchung sich ausgedehnter zeige, zugleich aber auch, dass manches in der früheren Darstellung ‹zweifelhaft und dunkel› geblieben sei. Russell und Whitehead schufen daher ein völlig neues Werk, dessen erster Band vorliegt. Das ‹Urteilskalkül›, ‹Klassenkalkül› und ‹Relationskalkül› behandeln die logischen Grundbegriffe und Funktionen. Durch den Beweis, dass diese und nur diese fundamentalen Phänomene den Bau der Mathematik stützen, ist die Identität von Logik und Mathematik gegeben. Der Logik entsteht mit dieser Theorie eine neue Aufgabe der Gebietsabgrenzung. Bei deren Lösung ist meines Erachtens vor allem nachzuweisen, dass die Logistik überhaupt nicht aus der Mathematik herauskommt und zu den eigentlich logischen Problemen nicht vorzudringen vermag. Die Schranke sehe ich in der Anwendung der mathematischen Symbole und Begriffe (vor allem des Funktionsbegriffes), wodurch die Bedeutungen und Bedeutungsverschiebungen der Urteile verdeckt werden. Der tiefere Sinn der Prinzipien bleibt im Dunkeln, das Urteilskalkül z.B. ist ein Rechnen mit Urteilen, die Probleme der Urteilstheorie kennt die Logistik nicht.»[4]

Die Aufgabe der «Gebietsabgrenzung» von Logik und Mathematik, die Heidegger im Sinn hat, ist nicht veraltet. Am 21. Oktober 2017 las man in der «Neuen Zürcher Zeitung» einen Beitrag von Martin J. Rees, dem ehemaligen Präsidenten der britischen Royal Society, in dem es hieß: «Nach allen Definitionen von ‹Denken› dürfte die Leistung organischer Gehirne wie des menschlichen hinsichtlich Umfang und Intensität von der Hirntätigkeit künstlicher Intelligenz weit übertroffen werden.»[5] Aber: Gerade diesen Satz zu formulieren wäre keine künstliche Intelligenz fähig. Wenn wir dagegen wissen, dass «Denken» etwas ist, das von künstlicher Intelligenz nie erreicht wird, und zwar grundsätzlich, dann wissen wir es vor allem von Heidegger. Man kann am Ende seine Lebensleistung in der Bearbeitung dieser einzigen Frage sehen: Worin unterscheidet sich Denken von einem Operieren mit Algorithmen? Heidegger ist unser Zeitgenosse.

Die religiösen Jugendschriften waren auf Wahrheit ausgerichtet. Diese Richtung wird nicht aufgegeben, aber der Schauplatz ist nun nicht mehr die Theologie, sondern die Philosophie. So würde die knappste Zusammenfassung von Heideggers Absichten lauten, die er mit seiner Doktorarbeit «Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik» verband. Sie wurde 1913 eingereicht und mit der Bestnote summa cum laude bewertet. Das Urteil ist philosophisch als die Form eines Satzes definiert, der entweder wahr oder falsch sein kann. Insofern bedeutete die Wahl dieses Untersuchungsgegenstands die direkte Fortsetzung der religiösen Wahrheitssuche.

Unbefangen selbstbewusst: 1913 nach der Promotion.

Schon Kant hatte eine psychologische Deutung der Logik zurückgewiesen: «Einige Logiker setzen zwar in der Logik psychologische Prinzipien voraus. Dergleichen Prinzipien aber in die Logik zu bringen, ist eben so ungereimt, als Moral vom Leben herzunehmen.»[6] Nun war aber gut hundert Jahre später, Ende des 19. Jahrhunderts, die psychologische Interpretation der Logik weit fortgeschritten und schien die Diskussion zu bestimmen. Deshalb Heideggers ausdrückliche Auseinandersetzung mit dem «Psychologismus». Er stellte sich in die zentrale philosophische Debatte seiner Zeit. Husserls Einleitung zu den «Logischen Untersuchungen» hatte den Ort dieser Debatte bestimmt: «Um so mehr beunruhigte mich (…) der prinzipielle Zweifel, wie sich die Objektivität der Mathematik und aller Wissenschaften überhaupt mit einer psychologischen Begründung des Logischen vertrage.»[7] Steht nicht, wenn logische Kohärenz und sichere Begründung der Wissenschaft brüchig werden, ein Europa im geistigen Sinne, wie es seit den Griechen existierte, schlechthin zur Disposition?

Mit der Kritik des Psychologismus bewegt sich Heidegger also auf den Spuren Husserls. Psychologismus bedeutete, dass die Philosophie die Souveränität auf ihrem ureigensten Gebiet an eine empirische Einzelwissenschaft abtreten würde; hätte diese Lehre sich durchgesetzt, dann wäre die Philosophie selbst am Ende gewesen. Durch die Herausforderung des Psychologismus erlebte die Disziplin ihre Existenzkrise. Für das Provokationspotential solcher Perspektiven lässt Husserl John Stuart Mill zu Wort kommen: «Die Logik ist nicht eine von der Psychologie gesonderte und mit ihr koordinierte Wissenschaft. Sofern sie überhaupt Wissenschaft ist, ist sie ein Teil oder Zweig der Psychologie (…). Ihre theoretischen Grundlagen verdankt sie sämtlich der Psychologie, und sie schließt soviel von dieser Wissenschaft ein, als nötig ist, die Regeln der Kunst zu begründen.»[8] Theodor Lipps nannte die Logik die «Physik des Denkens», die sich mit den «Naturgesetzen» des Denkens befasse.[9] Husserls Einwand klingt erstaunlich aktuell: «Dem naturwissenschaftlichen Vorbild folgen, das besagt fast unvermeidlich: das Bewusstsein zu verdinglichen.»[10]

Das Urteil, so wird das Dissertationsprojekt begründet, werde mit Recht «als ‹Zelle›, d.h. als Urelement der Logik» betrachtet.[11] Wir befinden uns in der Herzkammer der Rationalität, des Verstandesgebrauchs, der Vernunft. Hier entscheidet sich die Würde des Denkens. Die Arbeit ist aber mehr als eine bloße Ergänzung des von Husserl schon Geleisteten. Sie ist für das Gesamtvorhaben einer Zurückweisung des Psychologismus geradezu entscheidend, weil, wie Heidegger darlegt, «vom Urteil aus der eigentliche Aufbau der Logik sich zu vollziehen hat».[12] Und er zitiert Alois Riehl: «Die Reform der Logik ist zu einer Reform der Urteilslehre geworden.»[13] Das ist für eine Dissertation ein enormes Selbstbewusstsein – denn es handelt sich nicht um ein begrenztes Vorhaben, ein Spezialproblem, eine Nische, sondern um eine Conditio sine qua non der Logik und damit der Philosophie.

Nehmen wir das einfache Beispiel eines Urteils: «Die Sieben ist eine Primzahl». In Heideggers Darstellung zeigt sich, dass das unscheinbarste Element des Urteils, das «ist», die Kopula, sich plötzlich als Problem ersten Ranges erweist. Denn das «ist» im Urteil ist keineswegs jenes «ist», das wir einem physischen Ding zusprechen, es «existiert» nicht irgendwo draußen als ein Vorhandenes. Und doch ist es da «und macht sich sogar mit einer Wucht und Unumstößlichkeit geltend (…). So muss es demnach noch eine Daseinsform geben neben den möglichen Existenzarten des Physischen, Psychischen und Metaphysischen.»[14] Mit Hermann Lotze findet Heidegger die gesuchte Wirklichkeitsform im «gelten». Urteile haben einen Sinn. Die Wirklichkeitsform des Sinns ist die Geltung und nicht die empirische Existenz eines psychischen Urteilsvorgangs. Die Kopula, so schließt Heidegger, «ist also nicht nur nicht ein ‹spätes Produkt unseres Denkens›, wie Wundt meint, sie hat auch keine Beziehung zur abstrakten Verbalform ‹ist›, sondern repräsentiert etwas eminent Logisches, sofern dessen Wirklichkeitsform gerade das Gelten ist. Man kann geradezu im Gegensatz zu Theorien, die der Kopula nur eine subalterne Stellung im Urteil zuweisen, sagen, sie sei das wesentlichste und eigentümliche Element im Urteil, aus dem einleuchtenden Grunde, weil in einer Relation eben die Relation vor den Gliedern, allerdings mitbestimmt durch dieselben, das Wesensmoment darstellt.»[15]

Heidegger ist mit seinem Argument völlig eigenständig, er wiederholt hier nicht einfach Thesen Husserls. «Ist» ist die dritte Person Singular des Verbs «sein». Der Schluss der Doktorarbeit weist weit voraus: «Erst wenn (…) die reine Logik auf- und ausgebaut ist, wird man mit größerer Sicherheit an die erkenntnistheoretischen Probleme herantreten können und den Gesamtbereich des ‹Seins› in seine verschiedenen Wirklichkeitsweisen gliedern, deren Eigenartigkeit scharf herausheben und die Art ihrer Erkenntnis und die Tragweite derselben sicher bestimmen können.»[16]