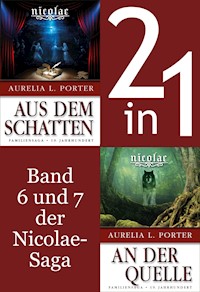

Die Nicolae-Saga Band 6-7: Nicolae-Aus dem Schatten/-An der Quelle (2in1-Bundle) E-Book

Aurelia L. Porter

12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mystisches Familienepos im viktorianischen England und sagenumwobenen „Dracula-Reich“:

In ihrer siebenbändigen Familiensaga erzählt Aurelia L. Porter einfühlsam wie bildgewaltig die geheimnisvolle Geschichte des hochsensiblen Nicolae, der auf der Suche nach Wahrheit auf Lebenslügen, Verblendung und die Schatten seiner Ahnen trifft.

Band6: Nicolae – Aus dem Schatten

1882 bis 1892. Die brisanten politischen Verhältnisse im jungen Königreich Rumänien treiben Nicolae nach Paris und London. In Oxford, wo er an der Fakultät für Literatur und Philosophie eingeschrieben ist, führt er ein unspektakuläres Studentenleben – bis Gina Taunton, Tochter eines einflussreichen Verlegers, dieses ins Wanken bringt.

Als er am Sheldonian-Theater Polidoris Werk „The Vampyre“ neu inszeniert, glaubt er sich am Beginn einer wunderbaren Karriere. Doch dann kommt es zu einer Reihe furchtbarer Ereignisse.

Band 7: Nicolae – An der Quelle

DAS FINALE:

Im 7. und letzten Band der Nicolae-Saga konfrontieren familiäre Veränderungen und Enthüllungen Nicolae immer wieder mit seiner Vergangenheit – und mit seiner Schuld. Die Dämonen sind noch lange nicht besiegt.

Zudem wabert im ausgehenden 19. Jahrhundert der Geist des mittelalterlichen Fürsten der Walachen – Vlad III. Basarab, mit Beinamen „der Pfähler“ – noch immer durch die Geschichte und gelangt durch dubiose Umstände in die Feder des irischen Schriftstellers Bram Stoker.

Nicolae sieht den Ruf seiner Familie einmal mehr besudelt. Entschlossen begibt er sich auf Spurensuche, um die Quellen zu ermitteln. Das quer durch Europa gesponnene Netz zieht sich immer enger um die da Larucs.

Mit aller Macht kämpft Nicolae um sein privates Glück und den Erhalt seiner Familie.

Aurelia L. Porter gewährt uns spannende Einblicke in historische Hintergründe und setzt dabei den Fokus auf das gesellschaftlich-kulturelle Leben im viktorianischen England und im Königreich Rumänien. Dabei knüpft sie auch ein Band durch die Zeiten. Bei aller Liebe zum historischen Detail hält sie ein Plädoyer für die Macht der Fantasie und legt es in die Hände des Lesers, diese zu retten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Aurelia L. Porter

Die Nicolae-Saga Band 6 und 7

Sammelband: © 2022 Aurelia L. Porter

Band 6: Nicolae – Aus dem Schatten

Band 7: Nicolae – An der Quelle

Band 6: Nicolae – Aus dem Schatten

Nicolae

Aus dem Schatten

Familiensaga 19. Jahrhundert

(1882 bis 1892)

Band 6 der Nicolae-Saga von

Aurelia L. Porter

© 2022 Aurelia L. Porter

Umschlaggestaltung: Saeed Maleki, Hamburg

Umschlagmotiv: Unter Verwendung von Bildmotiven von Adobe Stock

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Neuauflage der Printausgaben

ISBN 978-3-347-52001-1 (Paperback)

ISBN 978-3-347-52003-5 (Hardcover)

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Zur Nicolae-Saga gibt es Musik!

Hören Sie kostenlos in den Soundtrack hinein.

Info: www.aurelia-porter.de

Atavismus: Wiederauftreten von Merkmalen der Vorfahren, die den unmittelbar vorhergehenden Generationen fehlen (bei Pflanzen, Tieren und Menschen)

~ Die Schatulle ~

Auszüge aus Judiths Tagebuch (Februar bis September 1882)

~ 16. Februar ~

Seit Tagen schon hat mich eine unerklärliche Unruhe erfasst. Ich weiß nicht, warum. Alles ist in schönster Ordnung, alles in die Wege geleitet für den großen Tag.

Hilary meint, das sei ganz natürlich. Jede Braut würden Gefühle solcher Art vor der Hochzeit überkommen. Die Bräutigame seien davon nicht ausgenommen.

Das weiß ich. Aber das ist es nicht, was mich quält. Es sind keine plötzlichen Zweifel. Es ist kein Schwanken. Die Sache ist lange gediehen, wir haben mit Bedacht entschieden. Schließlich sind wir keine Grünschnäbel mehr, sondern gestandene Leute. Wir haben unseren Platz im Leben längst gefunden, wissen, was und was nicht wir noch von ihm erwarten dürfen.

Edward ist Realist. So wie ich. Wir sind uns einig.

Es gibt keinen Grund für diese Unruhe.

~ 27. Februar ~

Alles um mich herum scheint ins Trudeln zu geraten. Dabei ist eigentlich nichts passiert.

Jemand hat seinen Besuch angekündigt. Für Mittwochnachmittag zum Tee. Mabel brachte mir vorhin seine Visitenkarte.

Minutenlang habe ich auf den Schriftzug gestarrt. Fremd der Name, und doch so vertraut.

~ 2. März – Mittwochabend ~

Alles ist aus den Fugen!

Mein Gott, wie hatte ich ihn nur vergessen können? Wie ist das möglich?

Es war nicht möglich. Nur nötig. Nötig, um mir ein neues Leben aufzubauen, welches ich jetzt habe.

Er hat es mir ermöglicht, weil es mein Wunsch war. Er hat mir meinen Wunsch erfüllt.

Wie soll man dieses Mysterium erklären? Es gibt keine Erklärung, keine Antwort. Es ist. Es existiert. – Das ist alles.

~ 11. März ~

Diesmal war es ein Abendessen in kleiner Runde. Die Monaghans und Baxters waren da und natürlich Mortimer. Wir haben uns gut amüsiert, viel gescherzt und gelacht. Und alle gleichermaßen an seinen Lippen gehangen.

Diese Augen, welche ich jahrelang als schwarze Nacht wahrnahm, schimmern mir neuerdings grünlich entgegen, in einem weichen, kühlen moosigen Grün, dass man seinen Kopf darin betten möchte … für immer, um für ewig in ihnen zu ruhen.

~ 12. März ~

Habe gestern Abend wirklich ich diese letzten Zeilen geschrieben?

Als ob ich diesem Mysterium je verfallen könnte wie eine dieser unverbesserlichen Romantikerinnen! Ich glaube nicht an Mysterien, diese Phantasiegebilde ums Unerklärliche. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich gehe den Dingen auf den Grund, mache sie sichtbar. Alles ist erklärbar; der moderne Fortschritt führt es uns täglich vor Augen.

Irgendwann wird diese Welt frei sein von Mysterien, Aberglaube und unsinnigen Vorstellungen. Dann werden auch die Leichtgläubigen all die Scharlatane durchschauen, die dieser Tage wie Hausierer die Straßen Londons durchstreifen und den Leuten mit ihrem Blendwerk den Kopf verdrehen.

Phantasmagorien, paranormale Erscheinungen, Botschaften aus dem Jenseits … alle Welt scheint verrückt danach zu sein.

Vielleicht füttern wir den Verstand zu sehr, sodass die Phantasie zu hungern beginnt. Es würde zumindest dieses Phänomen erklären.

~ 18. März ~

Ich kann nicht schlafen.

Wenn sein Blick mich streift, und sei es auch nur flüchtig, hüpft mein Herz in seine Hand und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er es fest umschließe, damit es ihm nie wieder entgleite.

Der Abend zu dritt war quälend. Es darf keinen weiteren geben!

~ 19. März ~

Ich muss nicht bei Sinnen gewesen sein letzte Nacht.

Natürlich liebe ich einzig und allein Edward! Unsere Liebe hatte Zeit zu reifen wie ein guter Wein, der an der Zeit ist, getrunken zu werden. Wir sind füreinander geschaffen. Edward unterstützt mich in meinem Wirken und Streben, wo es nur geht. Er achtet und schätzt mich. Ohne ihn hätte ich es an der Fakultät längst nicht so weit gebracht.

Noch immer ist Schwindsucht die häufigste Todesursache. Oft auch Diphtherie oder Scharlachfieber. Hier und da noch Cholera, wenn auch nicht mehr in diesem Ausmaß.

Wenn es mir nur gelänge, die Erreger besser zu isolieren ...

Gleiches mit Gleichem bekämpfen, so wie man es im Falle eines Buschbrandes tut, damit die Flammen sich gegenseitig ersticken. Warum sollte dieses Prinzip nicht auch im menschlichen Körper funktionieren? Pasteur hat es letztes Jahr bereits an einem Fall von Milzbrand demonstriert. Ich spüre, dass wir kurz vor einem Durchbruch stehen.

Mit welcher Vehemenz Edward meine Forschungsergebnisse bei den Herren Doctores zu Gehör bringt, wie resolut er sich für mich einsetzt, wenn einer von ihnen es wagt, meine Studien zu belächeln oder sich gar zu spöttischen Bemerkungen hinreißen zu lassen. Da versteht er keinen Spaß, da hört sein Humor auf, obwohl er sonst von einem feinen, geradezu eleganten Witz durchdrungen ist.

Wie sehr ich seine schmunzelnden Augen liebe, seine liebenswürdig knurrige Art. Wenn er sich von hinten über meine Schulter beugt, um mir sanft aber bestimmt den Federhalter aus der Hand zu nehmen, steigt sogleich ein inniges Gefühl in mir auf. Wie wohltuend er mir die verspannten Schultern massiert und mir anschließend galant seinen Arm bietet, um mich aus meinem Studierzimmer hinüber ins Kaminzimmer zu geleiten, wo vor dem prasselnden Feuer ein Glas Sherry auf mich wartet.

Ich genieße es, bevor er am späten Abend geht, noch eine Weile mit ihm zusammen in die Flammen zu schauen, ohne dass einer von uns beiden den Zwang verspürte, den anderen unterhalten zu müssen; ich genieße es, meine Hand in der seinen zu spüren, die er mir unaufdringlich hält, ohne sich verpflichtet zu fühlen, intimer zu werden.

Es ist herrlich unkompliziert in Edwards Gegenwart. Er tut mir gut. So gut wie keiner. Er schenkt mir Ruhe und Geborgenheit.

Da kommt er, ich höre seine Schritte …

~ 23. März ~

Ich soll veröffentlichen. Noch vor der Hochzeit!

Dies sei wichtig, sagt Edward, damit die Forschungsergebnisse meinen Namen trügen. Der Ruhm stünde mir ganz allein zu. Er wolle nicht unrechtmäßig an ihm teilhaben, nur weil ich die Güte besäße, Mrs. Williams zu werden.

Wie selbstlos von ihm. Dabei trägt er einen beträchtlichen Teil dazu bei, falls es zu einem gewissen Erfolg kommen sollte. Schließlich hat er mir einige seiner Patienten als Probanden zur Verfügung gestellt.

~ 25. März ~

Es sei unhöflich, die Einladung auszuschlagen, sagt Edward.

Da hat er recht. Also werde ich meine Migräne nehmen. Immerhin bin ich eine schwer arbeitende Frau, stehe fast täglich im Labor oder am Krankenbett. Danach die Aufzeichnungen, die Fachgespräche im Institut, die Vorträge …

Edward lässt dies nicht gelten. Er versteht meine Abneigung nicht. Wie sollte er auch? Es braucht lange, das Mysterium zu durchschauen. Wenn man es schafft, ist es zu spät.

~ 3. April ~

Ein altes Herrenhaus in Hampstead Heath, im Tudor-Stil. Wie passend! Das Anwesen hat durchaus seinen Reiz; einen düsteren, morbiden, unwiderstehlichen Reiz. Wie sein Bewohner.

Ja, ich weiß, ich bin sarkastisch. Sein Wesen fordert mich dazu heraus. Es ist meine Art, mich gegen ihn zu wehren. Beißen mit Worten. Was bleibt mir anderes übrig?

Ich habe Edwards verwunderte Blicke auf mir gespürt. So kennt er mich nicht. Ich habe den Ärmsten erschreckt.

Der Graf hingegen schien sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends. Er hatte eine für seine Verhältnisse kleine Gesellschaft geladen, nur etwas über zwanzig Personen. Einige Lords und Ladys aus Londoner Kreisen, dazu drei ganz passable Musiker sowie ein melancholischer Dichter, der unter Bitten und Betteln ermuntert werden musste, etwas von seinen neuesten Ergüssen zum Besten zu geben, woraufhin die jungen Damen dahinschmolzen und die älteren sich diskret die Tränen aus den Gesichtern fächelten.

Ein stadtbekannter Architekt und ein alter General brachten die Gesellschaft gottlob auf den Erdboden zurück, bevor die Musiker die Barcarole aus Jacques Offenbachs neuer Oper spielten. Zu deren Uraufführung im letzten Monat war der Graf eigens nach Paris gereist, wie er uns wissen ließ. Dem Kompositeur sei es leider nicht mehr vergönnt gewesen, der Premiere beizuwohnen, der Ärmste sei vier Monate zuvor an einem Herzanfall verschieden.

Eine beschwingte kleine Melodie folgte der nächsten, während der Graf weiterhin über Jacques Offenbach und E.T.A. Hoffmann parlierte, diese „superbe Symbiose des Heiter-Phantastischen“.

Edward genoss den Abend in dieser ausgesuchten Gesellschaft in vollen Zügen und war geschmeichelt, nach den Fortschritten in der Neurologie befragt zu werden. Nicht, dass dieses erlauchte Publikum wirklich an seinen Forschungen interessiert gewesen wäre – abgesehen von einem jungen Rechtsanwalt, der eine hysterisch gewordene Ehefrau verteidigen musste, die ihrem Gatten mit dem Schürhaken nach dem Leben getrachtet hatte. Dennoch lauschten sie artig seinen Ausführungen und stellten anschließend noch die eine oder andere Frage, allein dem Grafen zuliebe.

Dieser weiß perfekt wie eh und je die Strippen zu ziehen. Edward scheint schon jetzt an seinem Faden zu hängen.

So schnell also gerät selbst der vernünftigste Mensch der Welt in die Fänge des Mysteriums! Ich darf es ihm nicht verübeln.

Auf der Rückfahrt nach London begann Edward erneut Fragen zu stellen, obwohl er längst bemerkt haben müsste, dass er mir damit die Stimmung verdirbt.

Ich muss meine Worte gut wählen. Ich muss meine Emotionen unter Kontrolle halten. Ich muss auf der Hut sein. – So wie früher!

~ 6. April ~

Es ist endgültig vorbei mit meiner Seelenruhe!

~ 8. April ~

Wir hatten den ersten richtigen Streit. Das war abzusehen.

Edward begreift nicht, wieso ich das freundliche Angebot des Grafen so rigoros ausschlage. Wie sollte er auch?

Aber es ist mir unmöglich, unsere Hochzeitsfeier in seinem Haus abzuhalten.

Edward weiß nicht, was er mir damit zumutet. Natürlich ist das Angebot verlockend: Im Tudor Manor House mit Sälen von altehrwürdigem Prunk, diversen Gästezimmern, der großen Gartenanlage …

So wissen sonst nur die von Adel zu feiern.

Die Stätte der Feier war die einzige Frage, die noch offen war. Wie immer hatte der Graf sofort eine Lösung parat. Ich solle es als sein Hochzeitsgeschenk betrachten, erklärte er großzügig und schenkte Edward ein liebenswürdiges Lächeln. Wie kann man ein solches Geschenk ausschlagen? Man kann es nicht.

Aber gerade das ist es, was meinen Widerwillen nach alter Manier wieder entfacht. Es ist unsere Hochzeitsfeier – Edwards und meine. Bis Oktober ist schließlich noch Zeit. Edward wird schon beizeiten einen geeigneten Universitätssaal oder Clubraum auftreiben.

~ 15. April ~

Wenn bloß schon Herbst wäre! Aber es hat ja gerade erst der Frühling Einzug gehalten …

~ 23. April ~

Ich habe einen Artikel im Medical Journal veröffentlicht. Zu mehr sehe ich mich momentan nicht in der Lage. Er hat mir viel Anerkennung gebracht, obwohl ich ein weibliches Wesen bin, wie nicht oft genug betont werden konnte. Immerhin.

Elizabeth Blackwell* hat mir ein Glückwunsch-Telegramm gesendet. Ich hätte sie gerne bei uns zum Sektempfang begrüßt, doch leider kommt die Gute so gut wie nicht mehr aus dem Haus. Aber sie ist noch fleißig am Publizieren. Wenn man bedenkt, was sie in ihrem Leben alles bewirkt hat … Sie ist mir ein wahres Vorbild!

~ Wir schreiben den Wonnemonat Mai ~

Die pure Lebensfreude sprießt aus den Böden und wirbelt durch die lauen Lüfte. Es packt einen die Lust, die ersten warmen Sonnenstrahlen in den Parks zu genießen.

Mir hingegen wurde ärztliche Ruhe verordnet. Edward hat einen bevorstehenden nervösen Zusammenbruch diagnostiziert, aufgrund chronischer Nervenüberreizung.

Es stimmt. Die letzten Wochen habe ich oft das Bett mit Migräne hüten müssen, ganz zu schweigen von meiner zunehmenden Schreckhaftigkeit. Das Blitzgewitter in meinem Kopf will einfach nicht abklingen.

Edward schreibt meine Nervosität der bevorstehenden Hochzeit zu. Ich lasse ihn in dem Glauben.

~ 19. Mai ~

Seit Wochen stürze ich mich in Arbeit. Jetzt, da es Robert Koch in Berlin gelungen ist, das Tuberkelbazillus mithilfe eines speziellen Färbeverfahrens nachzuweisen, und er mit seinem Ende März gehaltenen Vortrag die medizinische Fachwelt in begeisterten Aufruhr versetzt hat, sind wir einem Gegenmittel dicht auf der Spur. Endlich können wir den letzten Skeptikern der nördlichen Hemisphäre begreiflich – nein, sichtbar! – machen, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handelt. Entsprechend werden künftig Hygienemaßnahmen zu ergreifen sein, um ihre Ausbreitung zu verringern.

Oh, Florence*, wieso hat man nur nicht früher auf dich gehört? All diese Krankheiten, die in ihrem Ausmaße längst einzudämmen gewesen wären, hätten wir die Art ihrer Verbreitung gekannt.

Doch dies ist nur der erste Schritt. Der nächste viel wichtigere ist, endlich ein Heilmittel für die Seuche dieses Jahrhunderts zu finden, bevor es sich dem Ende entgegenneigt.

~ 28. Mai ~

Ich habe Edward in Schrecken versetzt mit meiner dringlichen Bitte, die Hochzeit um drei Monate vorzuziehen.

Das sei von der Planung her viel zu kurzfristig, gab er zu bedenken, das Aufgebot sei nun mal für Oktober bestellt – woraufhin ich einen Weinkrampf bekam. Ich erkenne mich selbst kaum wieder.

~ 5. Juni ~

Die Begegnungen mit ihm werden immer unerträglicher. Im selben Raum wie er scheinen sämtliche meiner Körperzellen zu ihm hinzustreben, wie magnetisch angezogen in dem einzigen Wunsch, mit den seinen zu verschmelzen.

Was für ein widerwärtiger Gedanke, den ich strikt von mir weise! Ich weiß nicht, welch teuflisches Spiel er mit mir treibt, aber es kostet mich eine geradezu unmenschliche Kraft, seinem Sog zu widerstehen.

Er ist und bleibt ein Mysterium. Ein Mysterium, gegen das ich mich zu wehren wissen werde, indem ich es mit den Waffen der Wissenschaft bekämpfe!

~ 13. Juni ~

Es ist über vierundzwanzig Stunden her, dass wir in kleiner Gesellschaft zu Abend speisten.

Sein Duft hat sich in meiner Nasenschleimhaut festgesetzt. Er lässt sich mit nichts vertreiben, noch nicht einmal mit Ammoniumcarbonat. Dieser Duft schürt ein ungebührliches Verlangen in mir.

Immer häufiger gerate ich in scheinbar grundlose Panik.

Ich weiß, es ist lächerlich, sich von einem Duft verführen zu lassen. Es ist nur eine chemische Zusammensetzung. Man kann sie definieren, wenn man ihre Komponenten kennt. Hat man die Formel, kann man den Zauber brechen.

Affinität: das Bestreben zweier Stoffe, eine Bindung einzugehen, weil sie eine Art Verwandtschaft (Affinitas) zueinander haben …

Wir sind vom selben Blute, sagte er einst, sagte auch Granny.

Kelten und Daker. Beides Völker aus vorchristlicher Zeit. Sie haben Jahrhunderte überdauert und sich von fremden Völkern assimilieren lassen.

Assimilation: schrittweise Umwandlung körperfremder in körpereigene Stoffe.

Assimilation: Angleichung eines neuen Bewusstseinsinhaltes an das bereitstehende Material.

Assimilation: Verschmelzung einer ethnischen, religiösen oder kulturellen Gruppe mit einer anderen (dominanten) unter Aufgabe ihrer eigenen Sprache und Gebräuche.

Laut Wundts* Völkerpsychologie:

„Der Einzelne ist nicht bloß Mitglied einer Volksgemeinschaft. Als nächster Kreis umschließt ihn die Familie; durch den Ort, den Geburt und Lebensschicksal ihm anweisen, steht er inmitten noch anderer mannigfach sich durchkreuzender Verbände, deren jeder wieder von der erreichten besonderen Kulturstufe mit ihren jahrtausendealten Errungenschaften und Erbschaften abhängt.“

Die Inselkelten haben weder ihre Sprache noch ihre Bräuche aufgegeben. Dennoch haben sie sich dem fremden Volk angepasst und leben unauffällig unter ihm, kaum noch zu unterscheiden.

Ich habe Granny damals Gälisch – sie besteht auf Irisch! – sprechen hören, auch Mutter sprach es noch. Ganz zu schweigen von ihren sonderbar anmutenden Zeremonien.

Und die Daker?

Was weiß ich über sie, über die Söhne und Töchter der Sonne? Über die Brüder des Ostens, die sich mit uns Schwestern des Westens vereinigen sollen, zwecks Erhalt unserer vorchristlichen Spezies, die sich schon in der Altvorderenzeit mischte.

Sind wir tatsächlich von gleichem Blute?

Ihre Riten und Bräuche sind denen der Kelten nicht unähnlich. Ihre Naturverbundenheit, ihre Götter, ihre Zeichen und Symbole, ihr Wissen um die Zusammenhänge, ihre lebenslangen Studien von Generation zu Generation nur mündlich übermittelt, aus Furcht vor Preisgabe und Verfälschung, aus Furcht vor Missdeutung. Es gibt keine Zeugnisse, keinen Beweis.

Ihre Kenntnisse aus uralten Zeiten existieren trotzdem.

Wo blieb die Sprache der Daker? Oder ist die gegenwärtige gar aus der ihren entstanden?

Welch verwegener Gedanke, da sie auf ihre Romanisierung doch so stolz sind. Denn Römer stehen stellvertretend für Zivilisation und Kultur.

Weswegen? Wegen ihrer vielen Tempel und Bäder, ihrer Schriften und Wissenschaft, ihrer Kriegskunst und Herrschaft über andere Völker?

Hatten Daker und Kelten etwa keine Kultur, nur weil es keine Aufzeichnungen über sie gibt und ihre Bauten – vornehmlich von Römern! – zerstört wurden?

Oder weil sie nicht auszogen, um anderen Völkern ihre Lebensform aufzuzwingen und deren Länder in Besitz zu nehmen?

Weil sie kein Herrschernaturell besaßen wie dieser Tage nicht nur wir Briten mit unserem stetig wachsenden Empire?

Ist Kultur immer nur das Große, Mächtige, Gewaltige – Gewalttätige?

Wer dagegenhält, ist dem Untergang geweiht oder muss sich, um zu überleben, assimilieren lassen. So wie das Volk meiner Vorfahren. Um in einer geschlossenen, geheimen Gesellschaft die alten Bräuche zu pflegen. So wie Granny hier. So wie das Mysterium dort.

~ 17. Juni ~

So viele Jahre, in denen mich dieses Wesen abstieß, meine Körperzellen von ihm fortstrebten. Dann eine Phase des Schwankens, des Taumelns. Doch auch sie schien überwunden, nachdem ich mich entschieden hatte.

Ich fand wieder festen Boden unter den Füßen, in meiner Heimat, dort, wo meine Wurzeln sind. Und doch fühlte ich mich fremd. Es hat lange gedauert, wieder heimisch zu werden. Viel länger als die Male zuvor.

Meine Wurzeln seien nicht im englischen Boden verankert, sagte er mir. Ich sei ein Luftwurzler, der, gleich wohin das Leben ihn triebe, überall heimisch werden würde. Das sei das Geheimnis des Überlebens, des Überdauerns von Jahrhunderten. Weil die Luftwurzler frei seien wie Vögel und überall auf der Welt zu Hause; frei wie ein Geist, der durch die Sphären schwebt, um sich niederzulassen, wo es ihm gefällt. Unabhängig. Autark. Das sei unsere wahre Stärke.

~ 28. Juni ~

Ein Ausritt in Hampstead Heath am Sonntag. Danach Tee. Nur wir. Wir unter uns, so hieß es.

Natürlich hatte ich angenommen, dass wir zu dritt bleiben würden – was schlimm genug gewesen wäre!

Dann standen sie plötzlich vor mir. Ich war nicht darauf vorbereitet.

Natalia, inzwischen eine hochgewachsene junge Dame, taxierte mich kalten Blickes. Mein damaliges Fortgehen muss sie mehr verletzt haben, als ich es mir habe eingestehen wollen.

Nicolae war kaum wiederzuerkennen, ein äußerst attraktiver junger Mann, nach der neuesten englischen Mode gekleidet, mit gestutztem Oberlippenbart. Er kam gefassten Schrittes auf mich zu und beugte sich zum Kuss galant über meine Hand. Seine Manieren sind formvollendet wie die seines Vaters. Er bewegt sich sicher auf dem gesellschaftlichen Parkett, auch auf dieser Seite Europas, das konnte ich auf den ersten Blick erkennen. Seine Emotionen scheint er inzwischen gut unter Kontrolle zu haben, jedenfalls ließ er nicht mehr als eine angemessene Freude über das Wiedersehen erkennen.

Die Konversation blieb höflich und kühl, wie hierzulande üblich.

Mehr als zweieinhalb Jahre sind vergangen, in denen ich von ihnen weder etwas gesehen noch gehört hatte. In Wirklichkeit waren es Ewigkeiten, die ich von ihnen getrennt gewesen bin, in denen ich mich Nichte und Neffe völlig entfremdet habe. Ja, ich mich! Denn ich war von ihnen fortgegangen und hatte sie vollständig aus meinem Leben verdrängt. Es gab nicht eine Minute in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen sie mir in den Sinn gekommen wären. Das ist die unfassbare Wahrheit.

Wie ist das möglich? Wie ist es nur möglich, nachdem ich sie zwölf Jahre lang mit aufgezogen hatte? Sie umsorgt, geliebt und ihnen versucht hatte, die Mutter zu ersetzen? Wie konnte mein Herz sie so schnell fallen lassen?

Es war unumgänglich, um mir ein neues Leben hierzulande aufzubauen. Auch dies hat er bewerkstelligt. Er hat die Kinder, die zu meinem Lebensinhalt geworden waren, einfach aus meinem Herzen herausgeschnitten und dabehalten. Mir zuliebe. Denn der Trennungsschmerz hätte mich schwankend gemacht. Das wusste er.

Die Reserviertheit der Kinder ließ mich Haltung wahren. So war ich in der Lage, sie ohne das leiseste Zittern in der Stimme Edward vorzustellen. Als Nichte und Neffe. Schlicht und ohne Schnörkel.

Edward war sprachlos. Seine verständnislosen Blicke durchbohrten mich. Wie hatte ich sie ihm verschweigen können? Wieso hatte ich ihm die Kinder meiner Schwester vorenthalten? Ebenso diese selbst. Wie meine ganze Familie!

Ich hätte lange Zeit in der Fremde gelebt, hatte ich ihm damals gesagt, als wir uns im Institut kennenlernten. Er hat sicher geglaubt, ich sei als Missionsschwester in einer der Kolonien gewesen. Ich habe ihn in dem Glauben gelassen. Er hat nie nachgefragt. Vielleicht aus Rücksicht, weil er spürte, dass ich nicht über meine Vergangenheit zu sprechen wünschte. Das hatte ich wohl deutlich genug gemacht. Und er hat es respektiert, der Gute.

Er muss sich betrogen fühlen. Natürlich muss er das. Aber er hat nichts gesagt an dem Abend, auch nicht danach.

Nun ist es an mir, ihm reinen Wein einzuschenken. Doch weiß ich nicht, wo beginnen.

Die Vergangenheit rollt über mich hinweg wie eine gigantische Flutwelle. Ich fühle mich ihr nicht gewachsen. Sie übermannt mich, begräbt mich unter sich, sodass ich kaum noch Luft bekomme.

Der schlimmste Moment jedoch war, als Elena plötzlich den Salon betrat, an der Hand den fast siebenjährigen Victor. Sie hingegen konnte ihre Gefühle nicht verbergen, ihr traten unverzüglich Tränen in die Augen.

Als sie auf mich zuging und mich in die Arme schloss, war es mit meiner Haltung vorbei. Die Erschütterung über dieses unerwartete Wiedersehen war so vehement, dass es mir den Boden unter den Füßen fortzog. Ich wurde mitgerissen von einer Woge vergessener emotionaler Bindung und suchte vergeblich nach Halt.

Natürlich war er es, der stützend eingriff. Es reichte seine Hand auf meiner Schulter.

Alles ist wieder da. Alles, was ich längst zurückgelassen und abgeworfen glaubte. Die Vergangenheit hat mich eingeholt.

Mein neu aufgebautes Leben ist restlos ins Wanken geraten.

~ 30. Juni ~

Wie ich es hätte fertigbringen können, Wochen und Monate in der Gesellschaft des Grafen zu verkehren, ohne mich ein einziges Mal bei ihm nach meinen ehemaligen Zöglingen zu erkundigen?

Edwards Bestürzung trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Wie herzlos muss ich ihm erscheinen? Ich wusste ihm keine Antwort zu geben.

Er ist Wissenschaftler. Wie soll ich ihm vom Bann des Vergessens erzählen, den der Graf über mich verhängt hatte? Zumal es nur die halbe Wahrheit wäre, denn er hatte mir eine Tür offen gelassen.

Es war wie damals gewesen, als ich zu Grandpas Beerdigung nach Irland abreiste: Mit jeder hinter mir gelassenen Meile schwand die Erinnerung. Nur wenn ich das Amulett zur Hand nahm, das er mir zum Abschied geschenkt hatte, durchfuhr mein Herz ein heißer Schmerz. Ich hatte das Schmuckstück, das all meine Erinnerungen an mein Leben in der dortigen Welt barg, welches das Leben meiner Schwester hätte sein sollen, fest in einer silbernen Schatulle verschlossen und es zu Beckys Grab getragen, wo ich es vergrub. Es schien mir der einzig richtige Ort.

Jane. – Vielleicht sollte ich ihr einen Besuch abstatten. Mir ist, als würde sie um dies Geheimnis wissen. Dabei ist sie eine vernünftige Frau und resolut, wie es der Beruf als Schulfräulein mit sich bringt.

Ihr hatte ich das Amulett gezeigt, bevor ich es damals vergrub. Sie schien weder überrascht noch interessiert. Sie hatte nicht einmal das Bedürfnis, es in die Hand zu nehmen, bevor ich es seinem Erdreich übergab. Auch stellte sie keinerlei Fragen, woher oder warum; gerade so, als würde sie die Antwort kennen. Sie wirkte gefasst. So war ich es auch.

Die Episode war abgeschlossen, mein neues Leben konnte beginnen.

~ 11. Juli ~

Heute Morgen bin ich schweißgebadet aufgewacht. Ich träumte von ihm und wagte Edward, der zum Lunch gekommen war, kaum in die Augen zu schauen. Ich bat ihn, über Nacht zu bleiben. Edward im Haus zu wissen schützt mich vielleicht vor derartigen nächtlichen Irritationen. Zudem ist es albern, dass er allabendlich eine Droschke nach Hause nimmt. Nach der Hochzeit wird er ohnehin bei mir einziehen. Meine Wohnung ist größer und liegt zentraler als die seine. Und Mabel ist es seit Langem gewöhnt, uns beide zu versorgen. Das Gästezimmer ist längst zu seinem geworden.

~ 12. Juli ~

Es hat nichts genützt. Wie quälend! – Wenn ich mich nur deutlicher daran erinnern könnte, was ich geträumt habe, dann könnte ich es analysieren und diesen Nachtmahr mit Vernunft vertreiben.

~ 21. Juli ~

Nicolae ist heute Nachmittag zum Tee gekommen. Er plant eine Reise zu Granny, auf deren Rückweg er in Manchester den Rosenbaums einen Besuch abstatten will.

Ansonsten verbringt er seine Zeit in der hiesigen Gesellschaft, in die er von seinem Vater eingeführt wird. Lord und Lady Leyland seien entzückt gewesen, ihn wiederzusehen und haben mir durch ihn Grüße übermitteln lassen. Sie sind ein wirklich reizendes Paar und keineswegs so blasiert wie der Rest der Londoner High Society.

Natalia hat dort zum ersten Mal ihre Patin Maggie persönlich kennengelernt, und es ist den Leylands zu verdanken, dass diese Begegnung ihr in bester Erinnerung bleiben wird. Sie hatten das Treffen in ihrem Salon arrangiert und sich dann diskret zurückgezogen.

In Kent war Nicolae anscheinend noch nicht; jedenfalls hat er nichts erwähnt und ich mag auch nicht danach fragen. Insofern weiß er noch nicht, dass sein Großvater inzwischen in einem Altenstift lebt; auch ich weiß es nur von Jane. Sogar meinen Vater hatte ich aus meinen Erinnerungen verbannt …

Edward kennt mich nicht. Er wird eine fremde Frau heiraten!

~ 1. August ~

Es ist zu befürchten, dass sie über die Sommersaison hinaus bis zu unserer Hochzeit bleiben werden. Was heißt hier, zu befürchten? Natürlich werden sie nicht vorher abreisen. Nicolae scheint sein Studium an der Bukarester Universität ohnehin nicht mit viel Begeisterung zu betreiben, so wenig, wie er darüber erzählt. Ende September beginnt für ihn bereits das fünfte Semester.

Sergej – oder Sergiu, wie er jetzt genannt zu werden pflegt – wurde ebenfalls wie Nicolae einer westlichen Wandlung unterzogen und begleitet seinen jungen Herrn überall hin. Zwar hält er sich diskret im Hintergrund und mit seinen Wortbeiträgen zurück, steht aber – zumindest im Hause des Grafen – ganz offenkundig eher neben als unter seinem jungen Herrn. Ein seltsames Gespann.

~ 14. August ~

Diese Träume werden immer quälender. Edward ist um meine Gesundheit besorgt. Er ist Neurologe und arbeitet sich in den Bereich der Psychologie ein. Ihm kann nicht verborgen bleiben, in welch innerem Aufruhr ich mich befinde.

Wenn die anstehende Hochzeit mich so sehr belaste …, fing er heute Nachmittag an, während er mir zärtlich die Hand streichelte. Ich habe sie ihm wütend entzogen und geschwiegen. Betroffen wandte er sich ab und schaute zum Fenster hinaus.

Nicht genug, dass ich mich selbst quäle, jetzt quäle ich auch noch ihn! Gott, wie soll ich aus diesen verworrenen Gefühlswelten je wieder hinausfinden?

~ 5. September ~

Zu dieser Zeit des Jahres werde ich regelmäßig von Aufbruchstimmung überfallen. Meistens legt sich diese nach ein paar Wochen. Ich habe das Gefühl, dass es diesmal nicht so sein wird.

Abermals stehen für meine Zukunft bedeutsame Veränderungen an: die Vermählung mit einem Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ich bin mir dessen sicher wie nie!

~ 18. September ~

Nur noch wenige Wochen bis zur Hochzeit!

~ 21. September ~

Ich habe Edwards Qual nicht mehr ertragen, wusste sie ihm jedoch mit Worten nicht zu nehmen. Er wagt längst nicht mehr, nach meiner Vergangenheit zu fragen, obwohl er ahnt, dass der Grund meiner Unruhe genau hierin zu suchen ist. Er will mich nicht aufregen, da meine Nerven ohnehin zum Zerreißen gespannt sind.

Ich kann noch nicht einmal dem Grafen die Schuld daran geben. Er weilt seit Wochen mit den Seinen bei einem Bekannten in Staffordshire, einem Earl, dessen Familie viele Schauspieler hervorgebracht hat und Shakespeare als Hausgeist hält.

Edward leidet, wenn er mich leiden sieht. Die größte Qual bereitet es ihm, dass ausgerechnet er als Neurologe mir nicht zu helfen weiß. Als er gestern Abend wieder einmal seufzend nach meiner Hand griff, die nervös auf der Armlehne des Sessels zuckte, in dem ich saß, setzte ich mich zu ihm und ließ mich in seine Arme sinken. Ich bin so erschöpft, so furchtbar erschöpft!

Es tat gut, so gehalten zu werden, die Wärme seiner Hand zu spüren. Und dann, inmitten dieser Wohltat, stieg in mir, für den Bruchteil einer Sekunde nur, das verstörende Verlangen auf, mich in seinen Armen aufzulösen. Doch dies passierte nicht. Ich lag sicher und geborgen, ich lag wohlig und entspannt. Selbst der Wunsch, der gewiss irgendwo im tiefsten Winkel meines Inneren schlummert, mich ihm hinzugeben, blieb aus. Wissenschaftlich ausgedrückt, fehlte jegliche Affinität.

Diese Erkenntnis machte mich zunächst traurig, doch dann geriet ich darüber derart in Zorn, dass ich den armen Edward wie wild zu küssen begann. Und jeder Kuss steigerte meine wütende Begierde, dieses abwesende Gefühl mutwillig zu erzeugen, damit es mich in einem übergroßen Sinnesrausch zurückließe, einem Sinnesrausch, wie er köstlicher und beängstigender nicht sein könnte.

Ich weiß nicht, wie ich auf derlei Empfindungen verfiel, geschweige denn, woher ich die Ahnung solcher überhaupt nahm.

Trotz meiner wilden Attacken und Bemühungen, trotz meines verzweifelten Wunsches, diese unkeusche Begierde in mir zu wecken, blieb sie mir versagt. Irgendwann hielt ich erschöpft inne, den verwunderten Blick Edwards auf mir spürend, der mich hüstelnd aus seinen Armen entließ. Ich sah die Furcht in seinen Augen, ich könnte allmählich den Verstand verlieren. „Aber meine Liebe“, entgegnete er verlegen, jedoch mit nachsichtigem Lächeln, „meinst du nicht, wir sollten uns das für die Hochzeitsnacht aufheben?“

Schamesröte stieg mir ins Gesicht. Doch dann war ich so gerührt über seine männliche Bescheidenheit, über sein tugendhaftes Verhalten und diese Grundanständigkeit seines Wesens, dass ein Gefühl der Wärme und Dankbarkeit mich durchflutete. Diesmal bekundete ich ihm allein mit Worten meine Liebe und bat ihn für mein backfischhaftes Betragen um Verzeihung.

In derselben Nacht hatte ich erstmals einen klaren Traum, einen Traum, den ich jedoch nicht einmal diesem Papier anvertrauen kann. Er ließ mich zutiefst verstört und klopfenden Herzens zurück.

Auszüge aus Judiths Tagebuch (Dezember 1882 bis März 1883)

Es ist ein Armenhaus in Whitechapel, das ich betreue. Des Weiteren ein Freudenhaus gleich um die Ecke. Ich bin wieder da angekommen, wo ich aufgehört hatte: bei der Arbeit auf der Straße, bei der Elendsbekämpfung. Keine respektable Tätigkeit, aber eine, die nötig ist, wovon ich auch Edward überzeugen konnte, trotz seiner Vorbehalte. Natürlich sorgt er sich um mein Wohlergehen. Aber ich bin nicht allein, ich begleite die „Christliche Mission“, die sich seit einigen Jahren „Heilsarmee“ nennt und nach wie vor unter dem Motto„Suppe, Seife, Seelenheil“ unterwegs ist. In Cathy, der Ehefrau des Begründers und Methodistenpfarrers William Booth*, habe ich eine liebe Weggefährtin gefunden, auch außerhalb der Elendsquartiere. Cathy ist eine tatkräftige Frau, die nicht nur die Armen speist und ihnen Gottes Heil predigt, sondern noch andere wohltätige Organisationen leitet. In der Gründungsakte der Mission wurde festgelegt, dass Frauen in allen intellektuellen und gesellschaftlichen Bereichen den Männern gleichgestellt sein sollen, was maßgeblich Cathys Verdienst ist. Die Gute hat letztes Jahr zu Weihnachten an die dreihundert Mahlzeiten gekocht, obwohl sie fast zehn Jahre mehr auf dem Buckel hat als ich. Das nenne ich eine wahre Heldin unserer Zeit!

Edward muss schmunzeln, wenn ich ihm von Cathy vorschwärme. Er kann meine Begeisterung für sie zwar verstehen, begreift aber nicht, warum ich meine eigenen Verdienste dabei so kolossal übersehe. Aber was sind diese schon außer grauer Theorie? Was habe ich im Einzelnen bewirkt? Habe ich mich mit meiner akademischen Ausrichtung nicht in Wahrheit von der medizinischen Arbeit am Menschen entfernt? Habe ich mich nicht um die Kleinstlebewesen unter meinem Mikroskop mehr gekümmert als um die vielen hilfsbedürftigen Menschen auf der Straße? Fürwahr, es ist um so viel angenehmer, im reinlichen Labor zu stehen und anschließend im bequemen Bürostuhl Aufzeichnungen zu machen, als durch Londoner Elendsviertel zu waten, in denen menschliche Ausdünstungen einem den Atem verschlagen und das sichtbare Elend Übelkeit hervorruft. Gewiss, ich hatte stets das Wohl der Menschen vor Augen, doch habe ich mich im Laufe der Zeit immer mehr auf die rein klinische Theorie zurückgezogen, bei der man sich die Hände kaum schmutzig zu machen braucht. „Deinen intellektuellen Fähigkeiten entsprechend“, würde Edward mir jetzt entgegnen, und dass es für die Arbeit auf der Straße nicht meiner Qualifikation bedürfe. Dennoch lässt er mich gewähren, trotz der Bemerkungen einiger Kollegen, die natürlich nicht ausbleiben. An so etwas bin ich längst gewöhnt. Für Edward jedoch ist es neu, sein Leben verlief bisher glatt und störungsfrei. Als Ehefrau habe ich Rücksichten zu nehmen.

Meine neue Mission ist es, mehr Frauen aus meinem Stand für die soziale Aufgabe zu gewinnen. Ich weiß, dass Florence dies, trotz hoher öffentlicher Ankerkennung ihrer Leistungen, seit Langem ein bitterer Tropfen im Wasserglas ihres Lebens ist. Sie hat Großes geleistet, doch bedauert sie es nach eigener Aussage immer noch, dass sie keinen Vorbildcharakter unter ihresgleichen gehabt habe. Wenn sie wüsste! Mein ganzes Leben habe ich zu ihr aufgesehen, schließlich war sie die Erste, die mich am Krankenbett unterwies. Nur dass ich Medizin habe studieren wollen, hat sie damals schon nicht gutgeheißen. Sie ist der Meinung, dass weibliche Ärzte nur Männer sein wollen, aber höchstens zu drittklassigen Männern würden und somit der Verbesserung der medizinischen Fürsorge keinen guten Dienst erwiesen. Trotzdem zählt Elizabeth Blackwell seit vielen Jahren zu ihren engsten Freundinnen, und auch mir öffnet sie die Tür, wenn ich sie gelegentlich in der South Street besuchen gehe, obwohl sie mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, nicht einverstanden ist. Und nun bin ich auch noch eine verheiratete Frau!

***

Ich war heute an Beckys Grab. Die ersten Schneeflocken waren gefallen. Ich hatte gehofft, mich unbemerkt dorthin schleichen zu können, aber Jane hat mich entdeckt. Es war zu spät, mich zu verbergen. Die Gute war etwas fassungslos, als sie mich dort hocken sah. Wiederum stellte sie keine Fragen, sah nur in aller Seelenruhe dabei zu, wie ich mit dem hart gefrorenen Boden kämpfte, bis ich mit meinem kleinen Spaten auf die angelaufene Schatulle stieß.

„Ich habe sie lange genug mit Becky geteilt, jetzt müssen sie mir wieder allein gehören – meine Erinnerungen“, gab ich eine für sie unsinnig anmutende Erklärung ab, doch sie nickte verständnisvoll.

Als wir anschließend im Cottage über einer dampfenden Tasse Tee saßen, sah sie mir abwartend in die Augen.

„Was soll ich Ihnen sagen, Jane? Es ist, wie es ist. Vielleicht bringt mir das Amulett die seither eingebüßte Gemütsruhe zurück.“

Ihr Blick strafte mich Lügen. Ich wusste es selbst.

Doch was soll ich tun? So kann es jedenfalls nicht weitergehen! Ich kann mich noch so sehr in Arbeit stürzen, ständig neue Projekte ins Leben rufen, Wohltätigkeitsveranstaltungen ausrichten, Edward versuchen eine gute Ehefrau zu sein – es lässt mich einfach nicht los.

Seltsam, wie oft mir dieser Tage Elenas Stimme im Kopf herumspukt, die mir unbegreiflichen Worte, welche sie vor vielen Jahren zu mir sprach und die ich späterhin bestätigt fand. Doch das alles ist für mich nicht mehr greifbar, ich weiß kaum noch, wovon die Rede war. Von meinem Willen, meinem wahren Selbst, das sich Bahn zu brechen versuchte. Es ist alles so furchtbar lange her, so diffus, wie im Nebel versunken. Aber irgendetwas, ein Keim vielleicht, steckt davon noch in mir, von meinem alten, längst vergessenen Leben in jener anderen Welt, das ich erfolgreich verdrängt zu haben glaubte.

Während die Familie, meine Familie, den Sommer über in London weilte, hatte ich versucht, meiner Nichte näherzukommen – vergebens. Meine Erkundigungen nach ihrem Befinden endeten stets mit der Gegenfrage: „Warum sollte dich das plötzlich interessieren, Tante Judith?“ Als ich bei anderer Gelegenheit nach der allgemeinen Stimmung im Hause der da Larucs fragte, antwortete sie mir bloß: „Papa spielt jetzt Beethoven statt Mozart.“

Nichte wie Neffe sind mir fremd geblieben.

Wie können zweieinhalb Jahre zwölf lange Jahre zunichtemachen? Ich verstehe es nicht. Als ob irgendetwas kaputtgegangen wäre, nachdem ich abgereist war. Ich hatte doch aber keinen Scherbenhaufen hinterlassen; alles war wohl geordnet, alles in die richtigen Bahnen gelenkt, die Kinder halbwegs erwachsen, jedenfalls alt genug, um ohne mich zurechtzukommen.

Wieso sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Ich hatte lediglich eine Entscheidung getroffen, die längst überfällig gewesen war – mehr nicht. Kann man mir das vorwerfen?

Es wirft mir keiner vor. Es war meine Entscheidung, mein freier Wille. Jetzt stehe ich hier mit meinem fast erfüllten Lebensplan, zu dem mir nur noch der Universitätsabschluss fehlt. Und dennoch …

***

Mittlerweile schreiben wir Sonntag, den 14. Januar 1883

Seit Tagen schon plagen mich Kopfschmerzen.

Ich traue mich nicht, sie hervorzuholen. Seit nunmehr drei Wochen liegt die Schatulle unberührt ganz hinten in der Lade meines Sekretärs. Ein paarmal schon hielt ich sie in Händen, und dann habe ich sie doch nicht geöffnet. Die Furcht, dass die Erschütterung zu groß sein könnte, erfasst mich jedes Mal aufs Neue und lässt mich sie wieder wegschließen.

Tagsüber konzentriere ich mich auf meine Arbeit, des Abends auf Edward. Wir haben mittlerweile zu einem guten Rhythmus im Tagesablauf gefunden. Es gab nur wenige Umstellungen und Veränderungen durch seinen Einzug. Im Prinzip hatte Edward ja schon vorher bei mir gelebt, nur dass er zum Schlafen nach Hause gefahren war. Natürlich haben wir das Personal aufstocken müssen, Mable war ohnehin überlastet. Und da wir jetzt häufiger Gäste empfangen, war die Einstellung einer Köchin und eines Küchenmädchens unumgänglich.

Edward überlegt, einen Butler einzustellen, denn seinen Hausdiener Richie – ein recht eigenwilliger Mensch, der eher über seinen Herrn herrschte als umgekehrt – hatte ich ihm untersagt, mitzubringen.

Mortimer zieht uns schon lange damit auf, dass wir wie die Spartaner leben. Edward macht sich nicht viel aus der Zurschaustellung von Reichtum. Er besitzt ein Landgut unten in Sussex, aber die Ausstattung seiner Londoner Wohnung hätte dies niemals vermuten lassen. Jetzt wird es Zeit für einen etwas vorzeigbareren Hausstand.

Florence, die ich in ihrem Haus voller Katzen letzte Woche besuchte, sagte, ich dürfe mich glücklich schätzen, einen ebenso großzügigen wie toleranten Ehemann gefunden zu haben, der es seiner Gattin gestatte, ihr Leben so fortzusetzen, wie sie es für sich entschieden habe. Nun, etwas anderes wäre für mich wohl kaum infrage gekommen, antwortete ich ihr.

Edward ist der ideale Lebenspartner. Ich bin sehr froh, dass ich ihn auf meine alten Tage noch getroffen habe und er sich einem späten Fräulein wie mir angenommen hat. Er ist die Rücksicht und Güte in Person. Ich kann mir nicht vorstellen, seiner irgendwann überdrüssig zu werden, wie ich es bei einigen Ehepaaren in unserem Bekanntenkreis beobachtet habe. Ich glaube, es ist eine Sache der Erwartungen, die man an die Ehe stellt. Je jünger man zum Zeitpunkt der Vermählung ist, desto größer sind die Träume und Hoffnungen, die damit verknüpft sind und zwangsläufig zu Enttäuschungen führen müssen. Das ist der Vorteil, wenn man sich erst in reiferen Jahren bindet. Wir wissen um die Realitäten des Alltags, wir haben unsere Leben bislang alleine bewältigt. Auch Edward war bis dahin Junggeselle. Er galt als unverkuppelbar, wie Mortimer mir zu Beginn unserer Bekanntschaft augenzwinkernd zuraunte. „Auf jeden Pott passt ein Deckel“, stellte Maggie pragmatisch fest, als wir sie zur Hochzeit luden – die Einzige neben Jane aus damaligen Zeiten.

***

~ Februar 1883 ~

Letzte Nacht hat es tüchtig geschneit. Ich habe mir eine fiebrige Erkältung zugezogen und muss das Bett hüten.

Mable umsorgt mich rührend mit Kampferwickeln und Kamillenaufgüssen nach einem Rezept ihrer Großmutter, worauf sie schwört und dabei völlig vergisst, dass ich Medizinerin bin. Da sie mich damit zumindest nicht umbringt, lasse ich sie gewähren.

Sie hat sich mittlerweile an die anderen Dienstboten im Haus gewöhnt. Polly hat sich als exzellente Köchin erwiesen. Ihre Chutneys sind exquisit, ganz zu schweigen von ihrem Chicken-Curry.

Mable ist nunmehr ausschließlich für Kammer- und Zofendienste zuständig. Wir sind beide damit glücklich, denn Mable ist nicht nur patent, sondern zudem blitzgescheit. Aus einfachen Verhältnissen kommend, ist sie mit dreizehn Jahren in Stellung geschickt worden. Sie hatte das Glück, in ein Künstlerhaus zu geraten. Es gab Literatur- und Musikabende, Dramenaufführungen und Philosophenrunden. Und während Mable den illustren Gästen allabendlich servierte, schnappte sie den einen oder anderen Gesprächsfetzen auf. Als ihre Herrschaft ins Ausland ging, wechselte sie in einen Juristenhaushalt. Dort wurde nicht selten über die Debatten im Unterhaus diskutiert. Wieder bekam sie allerhand mit. Und auch bei uns bekommt sie große Ohren, sobald Edward und ich medizinische Themen erörtern. Letztens ertappte ich sie dabei, wie sie einen ausführlichen Blick in das auf meinem Schreibtisch liegen gebliebene Anatomiebuch warf, indes der Staubwedel tatenlos in der Luft schwebte.

Dieses Mädchen überrascht mich immer wieder mit ihrer Wissbegierde. Da soll noch einmal jemand behaupten, die aus den unteren Klassen wären weniger gescheit. Wenn man ihnen nur eine Chance gäbe …

Ich weiß gar nicht, warum ich hier so viel von meiner Zofe berichte. Vielleicht, weil sie die Einzige ist, der ich mich anzuvertrauen wage. Selbst Hilary gegenüber schaffe ich es nicht.

Neulich beim Aufräumen entdeckte Mable die Schatulle zwischen dem Chaos auf meinem Schreibtisch. Seltsam davon berührt, hob sie diese an, als ob sie eine Ahnung von dem darin enthaltenen Mysterium hätte. Aus einem Impuls heraus erzählte ich ihr von dem Amulett, das meine verschütteten Erinnerungen birgt – und von meiner Furcht, diese freizulassen.

Mable weiß nun als Einzige, warum ich zögere, die Schatulle zu öffnen. Denn sie erfährt dadurch weder Kränkung noch Böses.

***

Ich muss es tun! Entweder es reißt mich ins Verderben oder es vermag meine Pein zu stillen.

Was aber, wenn ich damit die Büchse der Pandora öffne?

Gott, was soll ich nur tun?

***

Ich sähe schon viel besser aus, meint Edward. Ich sei eindeutig auf dem Weg der Besserung. Wenn er wüsste!

Erst in drei Tagen dürfe ich wieder das Haus verlassen, so sein Befehl, den er mir heute Morgen mit einem liebevollen Kuss auf die Stirn erteilte, bevor er zur Arbeit ging.

Ach, Edward, mein stets um mich besorgter Gatte, wie sehr ich ihn liebe! Manchmal treibt es mir vor Glück die Tränen in die Augen.

***

~ 6. März 1883 ~

Die Vernunft hat gesiegt: Ich werde die Finger von der Schatulle lassen. Wozu das Schicksal unnötig herausfordern? Ich bin glücklich mit Edward!

Der Zwiespalt ist überwunden. Ich habe meine Gemütsruhe zurück. Alles ist wieder im Lot.

~ Der Fall Eminescu ~

Natalias Brief an Zoe

Bukarest im Juli 1883

Liebe Zoe, liebste Freundin,

ich wünschte, wir hätten uns früher kennengelernt, denn leider werde ich nach den Ferien nicht ans Lyzeum zurückkehren. Du musst zugeben, dass ich einfach nicht an Madame Ducas Institut passe. Ich passe nirgendwohin. Das war schon immer so, und daran wird sich auch nichts ändern. Papa hat daher eingewilligt, mich fortan im Hause unterrichten zu lassen, und hält gerade nach geeigneten Lehrern Ausschau.

Weilte doch bloß Hansemännchen noch unter uns, oder wäre zumindest Maître Jacques noch da. Wie traurig alles geworden ist …

Von meinem Nicht-Bruder kommen nur noch knappe und bedrückende Zeilen aus Berlin. Ich sorge mich sehr um ihn. Erst jetzt, da er mir so fern ist, weiß ich, wie nah er mir war.

So bin ich denn eine Verlassene. Nur ein guter Geist ist mir noch geblieben, doch er schickt mich fort, wenn ich ihn aufsuche.

Alle, die mir einst am Herzen lagen, sind fortgegangen oder geben vor, mich nicht mehr zu kennen. So wie Lulu, der ich neulich in ihrem Café in der Calea Victoriei einen Besuch abstattete und ihren Erinnerungen etwas auf die Sprünge half. Trotzdem fragte sie bloß höflich, was sie dem gnädigen Fräulein servieren dürfe.

Hat man dafür Worte? Fassungslos habe ich sie angestarrt und schließlich gefragt, ob sie mich denn gar nicht wiedererkenne?

Das gnädige Fräulein müsse bitte entschuldigen, aber bei ihnen gingen tagtäglich so viele junge Leute ein und aus, da könne sie sich unmöglich jedes Gesicht merken.

Jedes Gesicht? Habe ich etwa ein jedes Gesicht?

Bevor ich meiner Enttäuschung Herr wurde, stand bereits ein Glas kühle Limonade vor mir auf dem Tisch. Noch ganz verwirrt nippte ich davon, als allerlei studentisches Volk das Café betrat.

Nicht dass Du denkst, ich hätte allein dort gesessen, ich war in Begleitung meines Bruders, der sich über Lulus Reaktion nicht im Geringsten verwundert zeigte. Ich hatte allerdings keine Gelegenheit mehr, ihn deswegen zu befragen, weil sich ein ziemlich eitler Pfau zu uns an den Tisch setzte und Nicolae sofort in Beschlag nahm. Seinem Habitus nach zu urteilen, war er einer dieser Liberalen.

Kurz darauf trat ein weiterer junger Herr an unseren Tisch, der mir irgendwie bekannt vorkam. Seinen Namen hätte ich aber nicht zu sagen gewusst. Er wirkte ziemlich erregt und nickte dem Pfauen nur kurz zu, bevor er meinen Bruder zur Seite zog und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Daraufhin fuhr Nicolae erschrocken von seinem Stuhl hoch. Doch der andere drückte ihn mit Bestimmtheit wieder auf den Sitz zurück und ließ seine Hand noch eine Weile auf meines Bruders Schulter ruhen, als wollte er ihn besänftigen. Ich konnte förmlich sehen, wie die Gedanken in Nicolaes Kopf zu rasen begannen.

Zu jener Stunde füllte sich das Café immer mehr. Mein Bruder floh mit der Bemerkung, dass es recht stickig darinnen sei, in den Garten hinaus. Die beiden folgten ihm auf dem Fuße. Zum Glück waren draußen noch ein paar Stühle frei, sodass wir uns mit unseren Getränken etwas abseits im Schatten einiger Bäume niederließen.

Kurz darauf gesellten sich drei weitere Leute zu uns, ein Kommilitone Nicolaes mit dessen Schwester und ein weiterer Student. Der Pfau führte die Unterhaltung an, die bald in eine hitzige Diskussion ausartete. Als wenn es nicht schon heiß genug gewesen wäre an jenem Tag! Mein Bruder aber schwieg, tief in Gedanken versunken. Ebenso sein Bekannter, der ihm die geheime Nachricht von was auch immer gebracht hatte.

„Wir können nicht tatenlos hier herumsitzen, wir müssen etwas unternehmen!“, hörte ich Nicolae diesem plötzlich zuraunen, als wäre er endlich zur Besinnung gekommen.

„Was können wir schon tun?“, kam es mutlos von dem anderen.

„So einfach ist das?“, begehrte mein Bruder auf, in dem sich nach Ewigkeiten so etwas wie Kampfgeist regte.

„Nicu, da sind Mächte mit im Spiel, die wir nicht –“

„Hast nicht gerade du einst gepredigt, dass man sich ihnen entgegenstellen müsse?“

„Die Zeiten haben sich geändert. Die Ziele sind nicht mehr so leicht zu erkennen wie noch zu Hermannstädter Zeiten, als wir lediglich für die Rechte unserer Brüder in Siebenbürgen kämpften. Hier in der Hauptstadt fließen zu viele unterschiedliche Strömungen zusammen, sie lassen sich nicht ohne Weiteres sortieren und etikettieren. Schon morgen kann dein Freund Ghica dort, der sich heute großspurig Europaist nennt, ins andere Lager überwechseln – bei den Verbindungen, die seine Familie pflegt!“

„Da weißt du mal wieder mehr als ich“, brummte Nicolae.

„Natürlich, das muss ich als investigativer Journalist. Jedenfalls ist seine Familie mit den Bibescus befreundet, so viel steht fest.“

„Was du nicht sagst! Aber das entbindet uns keineswegs von der Verpflichtung, irgendetwas zu unternehmen.“

„Wir treffen uns später, Nicu, ich muss los … mehr in Erfahrung bringen“, fügte er verschwörerisch hinzu und schlich sich katzenhaft davon.

Mein Bruder rührte noch eine Weile gedankenverloren in seinem kalt gewordenen Kaffee, dann gingen auch wir nach Hause.

Er wollte mir nicht sagen, was los war, aber einige Tage später stand es in allen Zeitungen: dass nämlich der Timpul sich von seinem schwer erkrankten Chefredakteur getrennt habe.

Kurz darauf zwitscherten es sämtliche Spatzen der Stadt von den Dächern: Der große Dichter Eminescu – die Stimme des jungen Rumäniens – ist wahnsinnig geworden und sitzt in der Irrenanstalt!

Es grüßt Dich mit verwirrtem Herzen

Deine Freundin Natalia

Nicolaes Briefe an Dorin

Bukarest, 1. Juli 1883

Lieber Dorin,

Du hast lange nichts von Dir hören lassen, lieber Cousin, sodass ich annehme, dass Dein Studium Dich voll und ganz vereinnahmt.

Etwas Unfassbares ist vorgefallen, von dem ich kaum glauben kann, dass es tatsächlich passiert ist: Sie haben Eminescu aus dem Verkehr gezogen! Du liest richtig: unseren Dichterkönig, den Junimisten, den ehemaligen Chefredakteur des Timpul – der Oppositionszeitung wohlgemerkt! Offiziell wurde er zu seinem eigenen Schutz ins Sanatorium gebracht. Doch die Umstände muten seltsam an, zumal wir – das sind Tudor, Virgil und ich – Ähnliches bereits befürchtet hatten. Du weißt, ich sprach schon damals davon, dass E. ein recht eigenwilliger Mensch ist, der pedantisch arbeitet und sich von niemandem reinreden lässt. Deshalb hatte er in seiner Position als Chefredakteur, die er bis Ende vorletzten Jahres innehatte, fast sämtliche Artikel selbst geschrieben. Man stelle sich das vor! So sehr fürchtete er Manipulation und Einflussnahme. Selbst die Unterstützung Ihrer Majestät, der Königin, die ihm bei der Veröffentlichung seiner Gedichte behilflich sein wollte und eine Zusammenarbeit mit ihm anstrebte, hat er abgelehnt. Du musst wissen, dass Königin Elisabeta mittlerweile selbst unter die Dichter gegangen ist. Das mag man töricht nennen – Eminescus ablehnendes Verhalten meine ich – oder schlicht geradlinig. Schließlich ist er, seinen Beiträgen nach zu urteilen, die er die letzten Monate veröffentlicht hatte, nicht gut aufs Königshaus zu sprechen, obwohl er ein erklärter Monarchist und Anhänger König Carols ist. Inzwischen scheint er jedoch tief enttäuscht zu sein über dessen Unvermögen, die ewig strittigen Fragen voranzutreiben, sei es in Bezug auf die Rechte der Donauschifffahrt, die Magyarisierungspolitik in Transsilvanien oder die Verfassungsänderung. Es ärgert ihn maßlos, dass König Carol seine Macht als Monarch nicht richtig zu nutzen weiß. Aus allem halte sich dieser heraus und gewähre den Liberalen freie Hand, empörte er sich unlängst und verlieh unserem König den Beinamen der Nachgiebige, was durchaus als Beleidigung zu verstehen ist.

All das – sowie Eminescus Degradierung innerhalb der Redaktion, die man mit seiner nervlichen Zerrüttung begründete – zeugt unseres Erachtens davon, dass man ihn mundtot machen will. Nur warum? Allein wegen der harschen Kritik am Königshaus? Da wettern andere noch ganz anders. Nein, es muss mehr dahinterstecken!

Du kannst Dir gewiss vorstellen, wie Tudor derzeit durch sämtliche Redaktionen der Stadt schleicht, derer es mittlerweile unzählige gibt. Virgil versucht unterdessen einiges in den einschlägigen Cafés und Clubs herauszukriegen. Und ich halte meine Ohren in den Salons offen, solange wir noch in Bukarest weilen.

Die Hitze treibt uns nämlich allmählich hinaus. Wir sind ohnehin nur noch hier, weil Papa nach geeigneten Hauslehrern für Nana Ausschau hält. Erst Ende des Sommers werden wir uns wieder auf Reisen begeben, dann kommen wir Dich in Berlin besuchen.

Bitte melde Dich bis dahin, und wenn es nur ein paar Zeilen sind, damit wir wissen, ob es Dir gut geht. Nicht nur Nana macht sich Sorgen. Niemals hätte ich gedacht, dass ich Dich einmal so sehr vermissen werde, teurer Cousin.

Herzlichst, N.

Bukarest, 4. Juli 1883

Lieber Dorin,

wir haben einiges zum Fall Eminescu herausgefunden. Die Gerüchteküchen sind mächtig am Brodeln! Verbohrt schimpfen ihn die einen, wahnsinnig die anderen. Was soll man davon halten?

Mir kam zu Ohren, dass das Verhältnis zwischen Minister M. und seinem langjährigen Protegé E. seit geraumer Zeit empfindlich gestört ist, was nicht zuletzt mit dessen hartnäckigen Zeitungsbeiträgen im Timpul zusammenhängen soll. Du musst wissen, dass Minister M. im engen Kontakt zum Königshof steht und sich als Hausfreund der Königin betrachtet.

Im gesamten konservativen Block ist es zu Aufruhr gekommen. Die Auftraggeber des Timpul sind gespalten, denn Eminescu ätzt schon zu lange gegen die Kollaboration des Königs mit den Roten, vornehmlich mit Brătianu. Der König habe wohl vergessen, dass er es nur den Konservativen zu verdanken habe, dass er die Krise ’71, als er kurz vor der Abdankung stand, hat überwinden können.

Damals soll es seitens der frankophilen Fraktion, zu der fast das gesamte Offizierskorps gehört, böses Blut gegeben haben, nachdem Frankreich den Krieg gegen Deutschland verloren hatte und König Carol zudem über die Strousberg-Affäre gestolpert war. Jedenfalls waren es die Konservativen, die ihn da herauszogen haben.

Gewisse Kreise munkeln bereits von einem Komplott gegen Eminescu. Seine Stimme sei zu stark geworden, seine Kritik am Hof zu offen. Aber ich habe auch welche gehört, die seine Widersacher unter den Junimisten selbst wähnen. Sogar dort sind die Positionen zwiespältig. Andere wiederum wollen wissen, dass E. schlicht aus gesundheitlichen Gründen für die Redaktion nicht mehr tragbar gewesen sei und im Frühjahr selbst seine Demission eingereicht habe, die man zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht akzeptieren wollte.

Für mich klingt das alles ziemlich unglaubwürdig. Erst verweigert man ihm den Rückzug aus der Öffentlichkeit, und kaum ein halbes Jahr später zieht man ihn auf diese Weise aus dem Verkehr? Höchst seltsam, wenn Du mich fragst!

In einem der Zirkel, in den Tudor mich mitgeschleift hatte, habe ich unseren Dichter vor einiger Zeit persönlich erlebt. Eminescus Abendstern, aus dem er zitierte, hat mich zutiefst berührt, wenn er auch ein nicht gerade rosiges Licht auf das liebende Frauenherz wirft. Der Gute hat während seiner Studienjahre in Berlin vermutlich zu viel Schopenhauer gelesen. Ich hoffe, Dir widerfährt nicht das Gleiche! Sei’s drum, ich liebe E.s Gedichte. Leider ist in letzter Zeit kaum etwas von ihm erschienen. Er war wohl zu sehr damit beschäftigt, gegen das Königshaus zu wettern. Schade um sein Talent!

So geht’s dieser Tage zu in unserem Land, Dorin. Heute noch auf dem (Dichter)Thron, morgen schon in der Gosse, wenn’s in diesem Fall auch die Klapse ist. Und was jetzt noch für Aufregung und Spekulationen sorgt, ist demnächst schon kalter Kaffee. Wahrscheinlich wird auch dieser Ausbund an Aufrichtigkeit in späteren Jahren verunglimpft werden oder bestenfalls in Vergessenheit geraten.

Wie auch immer: Tudor, Virgil und ich werden dran bleiben!

Herzlichst, N.

Bukarest, 19. Juli 1883

Lieber Dorin,

hier eine streng geheime Nachricht, weswegen ich Dich bitte, diesen Brief nach dem Lesen zu vernichten oder ihn gut zu verwahren. Tudor hat jemanden ausfindig gemacht, der einen Bekannten des „aus dem Verkehr Gezogenen“ kennt, welcher Unglaubliches vom Tage dessen „Abgangs“ zu berichten wusste. Demnach soll E. ein Attentat auf den König geplant haben!

In einem Café, in der Nähe vom La LuLu, (du weißt schon, „Bei Ludwina und Lucian“) soll dieser eine hitzige und völlig irrsinnige Rede gehalten haben, obwohl zu dieser frühen Stunde kaum jemand anwesend war, bis auf den Bekannten und die Wirtin – eine Freundin Lulus übrigens, die den Vorfall bestätigt hat. Zu guter Letzt soll unser großer Dichter eine Pistole gezogen und wie von Sinnen ausgerufen haben, dass er den König ermorden werde, es gebe keine andere Lösung. Selbstredend suchte sein Bekannter ihn zu beschwichtigen und bot sich an, mit ihm zusammen zum Königspalast zu fahren, um ihn unter Kontrolle zu halten und dort den Wachen zu übergeben, nehme ich an, oder vielleicht auch in der Hoffnung, dass er sich bis dahin wieder beruhigt haben würde. In Cotroceni angekommen, so wusste Tudors Informant zu berichten, stellten sie fest, dass der König nicht anwesend war (das Königspaar weilt zurzeit in der deutschen Heimat). Aber E. hatte den Zweck seines Besuchs ohnehin vergessen gehabt, was zeigt, wie verwirrt der Ärmste gewesen sein muss. Beide Männer kehrten daher in die Stadt zurück, wo E. seinen Begleiter verließ, um in die Badeanstalt zu gehen. Dieser informierte daraufhin die Polizei. Man hat unseren „verrückten“ Dichter noch in der Badeanstalt festgenommen. Wie entwürdigend!

E. ein Königsmörder? Bei allem Wahnsinn, der ihm dieser Tage nachgesagt wird, aber das klingt mir einfach zu absurd.

Du verstehst sicher, dass diese Geschichte auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit dringen darf! Selbst Tudor war zu schockiert (er ist wie ich ein Verehrer E.s), als dass er diesen unglaublichen Vorfall für die Story seines Lebens ausschlachten würde. Wir sind im höchsten Maße irritiert. Es liegt auf der Hand, dass weit mehr dahinterstecken muss. Wenn E. derart durchdreht – vorausgesetzt, wir schenken den Aussagen des Informanten Glauben –, dann muss er von Dingen am Königshof Kenntnis erlangt haben, die höchster Geheimhaltung unterliegen und seiner patriotisch-konservativen Gesinnung so gänzlich widerstreben.

Papa scheint irgendetwas zu mutmaßen, aber will nicht mit der Sprache heraus, so sehr ich auch versuche, ihm auf den Zahn zu fühlen. Seine kürzliche Reaktion, dass er dringend aus der Stadt hinausmüsse, es werde ihm hier allmählich zu „brenzlig“, ließ mich aufhorchen.

Die Hitze ist wirklich kaum noch zu ertragen – im doppelten Sinne! Den nächsten Brief erhältst Du also aus den Bergen.

Herzlichst, N.

Karpaten, 15. August 1883

Lieber Dorin,

seit unserer Heimkehr ins Höhennest hat mich eine erquickende Trägheit überkommen, sodass ich bisher nicht die Kraft fand, die Feder zu führen. Endlich kommen wir wieder zu Atem. Wir genießen die Abend- und Morgenfrische in vollen Zügen und ziehen uns tagsüber ins kühle Gemäuer zurück. Es geht doch nichts über einen Bergsommer!

Mit Sergiu – Du liest richtig, wir haben ihn aufgrund der allgemein herrschenden Russenfeindlichkeit (und auf eigenen Wunsch!) rumänisiert – ist es zurzeit schwierig. Papa drängt darauf, dass ich mir endlich einen richtigen Kammerdiener suche, Hausfreund und Diener in einem würde uns beide allmählich überfordern.

Er hat recht, nur kann ich mir inzwischen niemand anderen mehr an meiner Seite vorstellen. Irgendeinen mir fremden Diener einzustellen, kommt für mich nicht infrage. Ich habe darüber nachgedacht, ob Ovidiu vielleicht dafür tauglich wäre. Aufgrund unseres unterschiedlichen Standes wäre eine gewisse Distanz gewährleistet, andererseits ist er mir Jugendfreund genug, um ihn in intimer Nähe zu dulden. Er besitzt zudem eine gewisse kultivierte Note, und es gäbe ihm die ersehnte Gelegenheit, „die Welt“ kennenzulernen. Der Junge ist diesbezüglich unbelehrbar. Er ist der Einzige hier, der ständig von woanders träumt. Alle anderen verfielen niemals auf den Gedanken, ihr Heimatdorf verlassen zu wollen. Seit ihn sein Alter damals mit auf den großen Pferdemarkt nach Kronstadt genommen hat, träumt Ovidiu von einem städtischen Leben. Darum konnte er sich bisher auch nicht dazu durchringen, sich eine Braut zu nehmen. Immer noch schweben ihm zarte Hände und beschuhte Füßchen vor Augen, die er hier vergebens sucht. Ich werde ihm seine Träume ganz gewiss nicht nehmen. Eher werde ich sie ihm erfüllen!

Gehab Dich wohl, lieber Cousin. Wenn wir uns im nächsten Monat wiedersehen, werde ich Dir viel zu berichten haben – und Du mir hoffentlich auch! – N.

Hermannstadt, 2. September 1883

Lieber Dorin,

Maître Jacques liegt im Sterben. Wir weilen darum in Hermannstadt, um Adrian Beistand zu leisten. Der Ärmste ist ganz ausgezehrt; das lange Siechtum Maître Jacques’ hat auch ihm zugesetzt. Treu steht er seinem Meister rund um die Uhr zur Seite, wäscht und salbt, füttert und hütet ihn. Eine Zugehfrau versorgt die beiden mit Essen, wovon Maître Jacques immer weniger zu sich nimmt. Er bekommt kaum noch zwei Sätze heraus, dann verlassen ihn die Kräfte. Seine schweren Augenlider hängen dauerhaft auf halber Höhe. Er wird sie wohl schon bald für immer schließen.

Wie schnell der Leibesverfall voranschreitet! Dabei sehe ich den Kauz noch voller Sprungkraft seine Pirouetten drehen …

Während Adrian über seinen Meister wacht, liest er ihm aus dessen Reisetagebüchern vor. Dann kommen diesem die Erinnerungen und ein vages Lächeln huscht über seine eingefallenen Wangen.

Es sind wahre Berge von Aufzeichnungen. Überall im Raum stapeln sich gebündelte Hefte. Adrian hat vor einiger Zeit eine Schreibmaschine angeschafft (eine Remington Nr. 2, Importware aus Amerika) und begonnen, die von ihm chronologisierten Handschriften abzutippen. Über das laute Hacken der Tasten schläft der Maître regelmäßig ein, zufrieden, dass sein Lebenswerk in eine lesbare Form gebracht wird. Adrian entpuppt sich nicht nur als treuer Diener, sondern auch als guter Sekretär. Er hat Angst vor dem Ende und fragt sich, was dann aus ihm wird. Aber das braucht er nicht. Ich weiß, dass Maître Jacques ihn nicht unversorgt zurücklassen wird.

Die wenigen Momente am Tag, die der Meister bei sich ist, tanze ich ihm in der kleinen Stube etwas vor. Adrian bettet ihn dann so, dass er mich sehen kann, und spielt die Flöte dazu. Es ist ihm eine letzte Freude.

Wieder ein Abschied. Er schmerzt umso mehr, als dass dieser mit meiner ganzen Kinder- und Jugendzeit verbunden ist. So vieles habe ich von dem gelehrten Mann gelernt, so vieles habe ich ihm zu verdanken. Ich bin nur froh, dass die Semesterferien es mir erlauben, bis zum Schluss bei ihm sein zu können, denn lange wird’s nicht mehr dauern, bis er von uns geht.

Während Papa in Hermannstadt seinen Geschäften nachkommt, stehe ich Adrian zur Seite. Meist schicke ich Elena mit Natalia und Victor ins Zentrum.

Vor allem Natalia bedarf dringend der Abwechslung und Aufmunterung. Seit wir im Herbst letzten Jahres aus England zurückgekehrt sind, ist sie verschlossener denn je. Wie sehr sie sich verändert hat! Ich möchte sie so gerne glücklich sehen, aber manchen Menschen scheint dies einfach nicht vergönnt zu sein.