5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Paris – die Stadt der Liebe und des Eiffelturms, der verwinkelten Gassen und überfüllten Touristenbusse. Hier darf Onkel Boris, ein echter sowjetischer Held der Arbeit, Urlaub machen. Dass sich die vermeintliche französische Metropole zu Beginn des Herbstes in ein nebelverhangenes London verwandelt und in Wahrheit eine Kulisse in der südrussischen Steppe ist, werden die Besucher nie erfahren. Auf der Krim dagegen ist alles echt, selbst die angesengten Stiefel des im Krieg über der Halbinsel abgeschossenen Joseph Beuys. Und da genug von dem wertvollen Schuhwerk vorhanden scheint, lebt die Bevölkerung nicht schlecht von den Souvenir sammelnden Kunst-Touristen.

Ob in den entlegensten Winkeln der Welt oder in den Strassen der Metropolen, überall lauert das Unerwartete. Und wenn man Wladimir Kaminer als Reiseführer an seiner Seite hat, erlebt man unterwegs zwischen Sibirien und Dänemark, Moskau und Paris garantiert sein blaues Wunder ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2002

Ähnliche

Über das Buch

Paris – die Stadt der Liebe und des Eiffelturms, der verwinkelten Gassen und überfüllten Touristenbusse. Hier darf Onkel Boris, ein echter sowjetischer Held der Arbeit, Urlaub machen. Dass sich die vermeintliche französische Metropole zu Beginn des Herbstes in ein nebelverhangenes London verwandelt und in Wahrheit eine Kulisse in der südrussischen Steppe ist, werden die Besucher nie erfahren. Auf der Krim dagegen ist alles echt, selbst die angesengten Stiefel des im Krieg über der Halbinsel abgeschossenen Joseph Beuys. Und da genug von dem wertvollen Schuhwerk vorhanden scheint, lebt die Bevölkerung nicht schlecht von den Souvenir sammelnden Kunst-Touristen.

Ob in den entlegensten Winkeln der Welt oder in den Strassen der Metropolen, überall lauert das Unerwartete. Und wenn man Wladimir Kaminer als Reiseführer an seiner Seite hat, erlebt man unterwegs zwischen Sibirien und Dänemark, Moskau und Paris garantiert sein blaues Wunder ...

Über den Autor

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk und studierte anschließend Dramaturgie am Moskauer Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. Kaminer veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen deutschen Zeitungen und Zeitschriften, hat eine wöchentliche Sendung namens »Wladimirs Welt« beim SFB4 Radio MultiKulti sowie eine Rubrik im ZDF-Morgenmagazin und organisiert im Kaffee Burger Veranstaltungen wie seine inzwischen berüchtigte »Russendisko«. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung sowie dem Roman »Militärmusik« avancierte das kreative Multitalent zu einem der beliebtesten und gefragtesten Jungautoren in Deutschland.

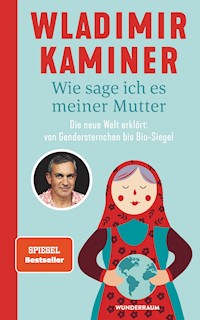

Wladimir Kaminer

Die Reise nach Trulala

Roman

Goldmann

Verfehltes Paris

Unser erstes deutsches Dokument, das wir im Polizeipräsidium am Alexanderplatz 1990 erhielten, war eine ostdeutsche Aufenthaltserlaubnis. Unserem alten Traum, dem Recht auf Reisefreiheit, waren wir dadurch nicht näher gekommen. Gleich auf der ersten Seite des Dokuments stand: »Beim Verlassen der Deutschen Demokratischen Republik ist diese Aufenthaltserlaubnis bei der zuständigen Dienststelle der Volkspolizei oder dem Grenzkontrollorgan abzugeben. Gültig bis 30. 08. 2000.«

Wir planten dann auch erst einmal keine große Reise, wir waren froh, überhaupt ein Dokument bekommen zu haben. Es erlaubte uns immerhin, leise in unserem Ausländerwohnheim in Marzahn zu sitzen und die deutschen Biersorten kennen zu lernen. Man kann nicht alles auf einmal haben. Mir bereitete schon allein die Tatsache, dass ich nun nicht mehr in der Sowjetunion, sondern ganz woanders war, große Freude. Ich hatte auch früher schon versucht, unter dem einen oder anderen Vorwand die Sowjetunion zu verlassen, also das Weite zu suchen. Doch meine Vorhaben waren allesamt fehlgeschlagen. 1986 hatte ich zum Beispiel von der besten Freundin meiner Mutter, die einen Deutschen geheiratet hatte und in Berlin lebte, eine Einladung in die DDR bekommen.

Zuerst lief alles wie am Schnürchen: Ich gab die Urin- und Blutproben ab, und die medizinische Untersuchung ergab, dass ich gesundheitlich im Stande war, eine Auslandsreise zu verkraften. Nun hatte ich nur noch eine Klippe vor mir: das KIF – das Komitee für Internationale Freundschaft. Ohne seine Erlaubnis bekam ich keinen Reisepass. Die KIF-Funktionäre versammelten sich nur einmal im Monat. Sie waren für das ideologische Antlitz der sowjetischen Jugend im Ausland zuständig und versuchten natürlich, so wenige Jugendliche wie möglich ins Ausland zu lassen. Obwohl ich nur in die DDR wollte, die keine ideologischen Differenzen mit uns hatte, musste ich trotzdem beim KIF antreten. Und nicht allein, sondern mit dem Komsomol-Vorsitzenden der Theaterschule, an der ich damals studierte. Der Vorsitzende hatte mich schriftlich zu charakterisieren und mich quasi persönlich für die Reise zu empfehlen. Zum Glück war Oleg, unser Komsomol-Organisator, in Ordnung. Ich kaufte zwei Flaschen Wodka und stattete ihm einen Besuch ab. Anfänglich hatte er keinen Bock auf das ganze Theater: Die KIF-Sitzung sollte im hintersten Winkel Moskaus, in der Leningrader Chaussee, stattfinden. Doch nach ein paar Gläsern wurde er freundlicher:

»Angenommen, ich schreibe dir ein positives Gutachten, was bringst du mir dafür aus der DDR mit?«

»Was willst du denn haben?«, fragte ich zurück. Ich wusste damals noch gar nicht, was es in der DDR alles gab.

»Zwei Stangen Zigaretten der Marke Kent und eine Flasche Eierlikör«, klärte mich Oleg auf, der sich anscheinend besser auskannte als ich. Ich müsse mich gut auf die KIF-Sitzung vorbereiten und über die politische Situation in Deutschland Bescheid wissen, meinte er. Das war nicht besonders kompliziert. Über Deutschland und die europäische Nachkriegsgeschichte stand in unseren Lehrbüchern nicht viel. Die Informationen waren auf das Wesentliche reduziert und beanspruchten nicht einmal zwei Seiten. Die sowjetische Armee hatte es 1944–45 nicht geschafft, ganz Europa zu befreien, weil ein Teil davon bereits von den Amerikanern befreit worden war. Deswegen war Europa in zwei Lager getrennt, und die von uns befreiten Völker hatten sich dann freiwillig für den Sozialismus entschieden. Die anderen mussten einen kapitalistischen Weg einschlagen, weil sie von den Amerikanern unter Druck gesetzt wurden.

Mit Deutschland war es etwas komplizierter. Das Land war aus ideologischen Gründen geteilt worden. Alle Exnazis fanden in Westdeutschland Unterschlupf, und die Antifaschisten gründeten die sozialistische DDR. Die Mauer ist dann erst später dazugekommen: als Symbol des getrennten Deutschlands und weil die Westberliner die seltsame Angewohnheit entwickelt hatten, ihre kapitalistischen Westlöhne im preiswerten Osten auszugeben und damit permanent alle Läden dort leer räumten. Sie wollten praktisch auf zwei Pferden gleichzeitig reiten – im Kapitalismus verdienen und im Sozialismus einkaufen. Zuerst betrachteten die ostdeutschen Arbeiter diesen Zustand mit einer gewissen Nachsicht, aber dann platzte ihnen irgendwann der Kragen, und ihr Generalsekretär Walter Ulbricht war zum Handeln gezwungen. Er wollte soziale Gerechtigkeit und befahl, die Westberliner einzumauern. Über Nacht umzingelten bewaffnete Arbeiterbrigaden den Westteil der Stadt mit einer zunächst provisorischen Mauer. Am nächsten Tag machten die Westberliner wahrscheinlich ein dummes Gesicht, als sie wie immer in der DDR einkaufen gehen wollten.

Auf Olegs Empfehlung las ich das ganze Kapitel aus dem Geschichtslehrbuch noch einmal. Zwei Tage später standen wir beide schwitzend auf dem Teppich vor der KIF-Kommission. Sie bestand aus vier alten Frauen und einem Schwerinvaliden, der mich misstrauisch ansah. Der Sinn des Gesprächs bestand darin, herauszufinden, wozu ich überhaupt in die DDR fahren wollte und ob ich für eine solche Reise schon reif genug war. Wir belogen uns gegenseitig. Die Damen vom KIF taten so, als ob sie wirklich nicht wüssten, wieso ich in die DDR fahren wollte. Und ich tat so, als ob ich wiederum das nicht wüsste.

»Ich möchte den sozialistischen Alltag unserer Brüder in der DDR und die Sehenswürdigkeiten Berlins kennen lernen und außerdem Erfahrungen austauschen«, murmelte ich. In Wirklichkeit hatte ich vor, so viele Nazareth- und AC/DC-Platten in Ostberlin zu kaufen wie nur möglich und sie dann in Moskau für das Vierfache wieder zu verkaufen. Die DDR-Musikindustrie war damals in vielerlei Hinsicht der unseren überlegen. Der alte Krümelkacker vom Komitee wollte aber alles genau wissen: welche Sehenswürdigkeiten ich mir anschauen wollte und wie die sozialistischen Brüder mit Nachnamen hießen, deren Alltag ich kennen lernen wollte. Eine der Frauen las laut das Empfehlungsschreiben mit meinen Charaktereigenschaften vor, das Oleg für mich geschrieben hatte: »Wladimir Kaminer hat sich in der Gruppe als diszipliniertes und jedem gerne entgegenkommendes Mitglied erwiesen. Allerdings ist er oft bei der Staatsbürgerkunde nicht anwesend und nimmt nur beschränkt an der gesellschaftlichen Arbeit teil.«

»Was hast du geschrieben, du Idiot?«, zischte ich außer mir vor Wut in Richtung Oleg.

»Bleib ruhig«, antwortete er cool, »ich weiß, was ich tue. Alles läuft nach Plan.«

»Gut, dass Sie so ehrlich mit uns sind und Ihre Probleme vor den Genossen nicht verheimlichen«, sagte eine der Frauen zu mir und lächelte milde. »Aber warum gehen Sie denn nicht zur Staatsbürgerkunde und nehmen nur beschränkt an der gesellschaftlichen Arbeit teil, Wladimir? Erzählen Sie uns, was los ist.«

Ich fühlte mich verarscht. Ich hatte gar nicht gewusst, dass so eine Disziplin wie Staatsbürgerkunde an der Theaterschule überhaupt Pflicht war.

»Was soll ich dazu sagen«, antwortete ich. »Wahrscheinlich weil ich die Theaterschule nicht richtig ernst nehme. Ich wollte eigentlich Pilot werden, wie mein Onkel, habe aber den Gesundheitstest nicht bestanden.«

»Wunderbar, dass Sie beide so ehrlich zu uns sind«, freuten sich die alten Frauen. »Sie können gehen.«

Draußen beschimpfte ich Oleg.

»Du verstehst das nicht«, erklärte er mir. »Die Aktivisten sind sehr misstrauisch geworden. Die neue Linie besagt nämlich, dass wir zu unseren Fehlern stehen müssen. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen, also brauchen wir auch welche. Selbstkritik ist angesagt. Man muss nun jeden Scheißüber sich und andere erzählen, wenn man bei denen gut ankommen will. Hauptsache ehrlich. Du wirst sehen, sie genehmigen.«

Er beruhigte mich. Trotzdem erhielt ich zwei Wochen später eine Absage. Der Grund dafür lag jedoch nicht beim Komitee für Internationale Freundschaft. Ein Student unserer Theaterschule, dazu noch ein Sohn eines berühmten Schauspielers, der gerne und oft Lenin spielte, hatte just in diesem Sommer versucht, über den Zaun des schwedischen Konsulats zu klettern, um politisches Asyl zu beantragen. Man schickte ihn zu seinem Vater zurück. Und die Studenten aller Theaterschulen des Landes wurden mit einem generellen Ausreiseverbot belegt. Und ich blieb in Moskau auf meinen wunderbaren Urinproben sitzen und musste meine DDR-Einladung wegschmeißen. Erst fünf Jahre später schaffte ich den Sprung.

Schon wenige Monate, nachdem wir Deutschland erreicht hatten, wurden wir von der gerade aufgelösten DDR als humanitäre Flüchtlinge anerkannt, die aus einem gerade in Auflösung begriffenen Land, der Sowjetunion, kamen. Statt der ostdeutschen Ausweise erhielten wir neue westliche Papiere, schöne blaue Reisepässe mit zwei schwarzen Streifen auf dem Umschlag. In den Pässen stand, dass dieses Dokument zwar nichts über unsere Staatsangehörigkeit aussagte, uns aber gleichzeitig die absolute Reisefreiheit gestattete: »For all countries«, stand auf Seite sieben. Das war natürlich rein theoretisch gemeint. Denn praktisch hieß das nur, wenn uns ein Land ein Einreisevisum erteilen würde, könnte es dies problemlos in den blauen Pass stempeln. Trotzdem genossen wir ab da die unbeschränkte Reisefreiheit. Mein Freund Andrej und ich planten dann auch schnell unseren ersten gemeinsamen Ausflug. Natürlich sollte es nach Paris gehen. Diese Stadt spielte in den Köpfen der Russen als fast unerreichbares Paradies schon immer eine besondere Rolle.

Wir bereiteten uns gründlich auf unsere Reise vor und kauften einen Fotoapparat sowie zwei Busfahrkarten mit offenem Abreisetermin: »Paris erleben – für neunundneunzig Mark hin und zurück«. Nun konnten wir eigentlich jeden Abend nach Paris losfahren. Das ging uns aber alles viel zu schnell. Um das Gefühl der absoluten Reisefreiheit noch etwas länger zu genießen, blieben wir erst einmal in unserem Heim in Marzahn. Wir saßen jeden Tag in der Küche, tranken weiter Bier und erzählten uns gegenseitig von Paris. Andrej erzählte, dass seine Cousine, die er noch nie im Leben gesehen hatte, seit Jahren in einem Schloss in der Nähe von Paris wohnte. Sie hatte es noch in den finsteren Jahren des Eisernen Vorhangs geschafft, einen französischen Adeligen in Moskau aufzureißen, ihn schnell zu heiraten und die Heimat zu verlassen. Seitdem galt sie in der Familie als verschollen. »Ich kann es gar nicht erwarten, sie endlich mal kennen zu lernen«, freute sich Andrej. Aus meiner Familie war nur Onkel Boris, der Flieger, einmal in Paris gewesen: als Tourist. Obwohl er bis zu seinem Tod 1981 niemals die Grenzen der Sowjetunion überschritten hatte.

Als Kind konnte ich nie meine ganze Verwandtschaft aufzählen. Die Omas und Opas hatten so viele Brüder und Schwestern gehabt, die wiederum viele Kinder zur Welt gebracht hatten, welche dann ihrerseits mehrmals geheiratet hatten, dass man leicht die Übersicht verlieren konnte. Es war eine große Menschenmenge, die sich über die ganze Welt verstreut hatte und kaum noch als Familie wahrnehmbar war. Die meisten lebten in der Ukraine, meine Eltern und ich in Moskau.

Es gab einige legendäre Persönlichkeiten in der Familie, von denen mir meine Eltern immer wieder gerne erzählten, wie etwa Onkel Simeon aus Leningrad, der ein leidenschaftlicher Kartenspieler war, große Schulden hatte und sich umbringen wollte. Er sprang vom Balkon seiner Wohnung im neunten Stock, brach sich dabei jedoch nur ein Bein und empfand seine wundervolle Rettung als Fingerzeig Gottes. Als Onkel Simeon aus dem Krankenhaus entlassen wurde, spielte er mit Erfolg weiter, beglich alle Schulden und emigrierte 1977 als Jude nach Australien. Dort gewann er bei einem all-australischen Pokerwettbewerb den ersten Preis und wurde Millionär. Mein Vater besaß ein Foto, auf dem man Onkel Simeon sah, wie er im weißen Anzug, einen Stock in der Hand, vor seinem australischen Haus mit Garten stand und lächelte. Wie dieses Foto in unser Familienarchiv gekommen war, ist ein Rätsel. Meine Eltern hatten niemals Briefe aus Australien bekommen und schickten auch selbst nie welche dorthin.

Eine weitere Legende aus dem Familienkreis war Onkel Boris, der fast sein ganzes Leben in Kasachstan verbracht hatte. Einmal, kurz vor den Olympischen Spielen 1980, als ich gerade in die achte Klasse ging, kam Onkel Boris nach Moskau zu uns zu Besuch. Er war der Bruder meines verstorbenen Großvaters und verkörperte in unserer Familie die Geschichte der Sowjetunion. An allen Abenteuern, die der primitive und später auch der entwickelte Sozialismus anbot, hatte Onkel Boris teilgenommen. Damals kam er nach Moskau, um sich irgendwelche Unterlagen abzuholen, die eine Aufstockung seiner Rente versprachen, und wohnte einen Monat lang in meinem Zimmer.

Unsere Moskauer Wohnung war nicht groß: zwei Zimmer, insgesamt siebenundzwanzig Quadratmeter. Ich konnte damals noch gar nicht richtig einschätzen, wie klein sie war, weil alle Nachbarn und Freunde meiner Eltern die gleiche Wohnfläche besaßen. Erst Jahre später, als ich zur Armee ging und ein größeres Zimmer bezog, ging mir auf, dass wir die ganze Zeit in einem Papageienkäfig gelebt hatten. Siebenundzwanzig Quadratmeter. Allein das Klo in unserer Kaserne hatte hundert Quadratmeter.

Onkel Boris lebte also in meinem Zimmer und erzählte mir Tag für Tag Geschichten aus seinem abenteuerlichen Leben. Als der Krieg anfing, besuchte er gerade eine Flugschule. Er wollte Flieger werden. 1944, als die sowjetische Armee schon halb Europa befreit hatte, meinte Stalin, nun wäre die Zeit gekommen, auch noch mit den Japanern abzurechnen. Alle Flugschüler wurden in den Fernen Osten geschickt, unabhängig davon, ob sie mit ihrer Ausbildung fertig waren oder nicht. Onkel Boris wurde Offizier und jagte ein ganzes Jahr lang den japanischen Flugzeugen zwischen den Bergen der Mandschurei hinterher. Zweimal wurde seine Maschine abgeschossen, einmal in China und einmal in Korea, aber er kam trotzdem heil aus dem Krieg zurück.

Danach wurde er Wissenschaftler und arbeitete in dem Kollektiv mit, in dem der synthetische Kautschuk erfunden wurde. Dafür bekam er 1947 zwanzig Jahre Straflager aufgebrummt. Seine Frau, Tante Lisa, die ihn sehr liebte, hatte ihn aus Eifersucht denunziert. Onkel Boris war ein gut aussehender Mann, obendrein ein Kriegsheld, und in seinem wissenschaftlichen Institut von lauter Frauen umgeben. Er wurde zum Objekt ihres kollektiven Begehrens. Tante Lisa wollte ihn aber für sich allein haben und konnte die gierigen Blicke der anderen Frauen nicht ertragen. Sie wandte sich an die Sicherheitsorgane und erzählte ihnen, dass ihr Mann die geheime Formel für den sowjetischen synthetischen Kautschuk nach Japan verkaufen wolle. Dafür bekam mein Onkel zwanzig Jahre Straflager, und meine Tante fuhr frohen Herzens freiwillig mit in die Verbannung nach Kasachstan. Dort wohnten sie zusammen in einem Erdbunker in der Nähe des Dorfes Kandagach.

Am Anfang war Onkel Boris auf seine Frau stinksauer: Sie habe seine Karriere ruiniert und solle nun gefälligst aus seinem Leben verschwinden. Doch im Laufe der Zeit vertrugen sie sich wieder. Die meisten Häftlinge im Lager waren deutsche Kriegsgefangene. Sie tauschten im Dorf bei den Einheimischen Seife gegen Tabak und bauten ansonsten in der Steppe den ersten Betrieb zur Produktion von synthetischem Kautschuk auf. Mein Onkel wurde dort Direktor. Deswegen wohnte er mit seiner Frau nicht wie die Deutschen und die übrigen Gefangenen in einer Baracke, sondern in einem extra für ihn eingerichteten Erdbunker mit Blick auf Kandagach. Er wurde jeden Morgen mit einem Pkw abgeholt und zur Arbeit gefahren. Auf dem Rücksitz saß aber immer ein Soldat mit einem geladenen Maschinengewehr und passte auf ihn, den Häftling, auf.

Nach zwölf Jahren wurde mein Onkel rehabilitiert, er bekam sogar einen Orden von der Regierung, der irgendwann in der Schublade meines Vaters landete und zur Familienreliquie wurde. Auf der Vorderseite war Stalin im Profil abgebildet, auf der Rückseite stand: »Die sowjetische Regierung dankt für Ihre Mühe«. Nach seiner Rehabilitierung blieb Onkel Boris in Kasachstan. Er bekam von seinem Kautschukbetrieb eine Wohnung in Kandagach und arbeitete dort noch zwanzig Jahre lang als Ingenieur. Seine Frau, Tante Lisa, starb in den Siebzigern, er ging in Rente und kam dann zu uns nach Moskau zu Besuch.

Eines Abends erzählte er mir von seiner Reise nach Paris. Damals lebte seine Frau auch noch. Er arbeitete in seinem Betrieb und durfte, obwohl rehabilitiert, nach zwölf Jahren Arbeitslager von einer solchen Reise eigentlich nicht einmal träumen. Doch Anfang der Siebziger wurde sie plötzlich Realität. Damals wusste jedes Kind, dass unser sozialistisches Vaterland bei allen Völkern der Welt beliebt war und nur die imperialistischen Regierungen gegen uns waren. Sie verbreiteten Lügen über unseren Alltag hinter dem Eisernen Vorhang und versuchten, uns als Kriegsanstifter hinzustellen. Wir waren aber für den Frieden und die Völkerverständigung. Außerdem war unsere Regierung sehr großzügig im Umgang mit ihren Bürgern, mit einem imperialistischen Regime war das nicht zu vergleichen. So zeichnete sie jedes Jahr hundert der besten Proletarier aus – Arbeiter, Bauern, Offiziere, Bergarbeiter oder kinderreiche Mütter: Sie alle bekamen eine fast kostenlose Reise nach Paris geschenkt, manchmal auch eine Reise nach London. Natürlich unter der Voraussetzung, dass alle Kandidaten Mitglieder der Partei waren.

Der Auserwählte musste einige routinemäßige Gesundheitskontrollen über sich ergehen lassen und sich von den Sicherheitsorganen instruieren lassen, wie man sich im Ausland zu benehmen hatte. Er musste unterschreiben, dass er alles, was er in Paris oder in London sah, für sich behalten würde. Danach konnte der Kandidat zweihundert Rubel in ausländische Währung umtauschen und war bereit zum Abflug. Die Sache hatte nur einen Haken. Die Regierung konnte natürlich unmöglich ihre Leute wirklich nach Frankreich oder, noch schlimmer, nach England schicken. Die sowjetischen Arbeiter könnten dort unvorbereitet allen Verlockungen der kapitalistischen Welt erliegen. Außerdem warteten die feindlichen Imperialisten nur darauf, dass sowjetische Bürger sich im Ausland sehen ließen, und hatten verschiedene Fallen und Provokationen für sie vorbereitet, um anschließend noch mehr Lügen über unser Land verbreiten zu können. Dazu kam, dass solche Reisen eine enorme finanzielle Belastung für die Staatskasse darstellten.

Deswegen entschied sich die Regierung für eine sowohl preiswertere als auch weniger aufregende Lösung: Sie ließ in der südrussischen Steppe, in der Nähe von Stawropol, ein eigenes Ausland aufbauen, mit einer richtigen Stadt und vielen Bewohnern. Sie diente im Sommer zunächst als Paris, später, im Herbst, wenn es zu regnen anfing und Wolken aufzogen, ließ sich die Stadt schnell zu London umbauen. Das Objekt hatte den höchsten Geheimstatus, nur Mitarbeiter der Staatssicherheit lebten und arbeiteten dort mit ihren Familien. Sie waren den Anforderungen entsprechend ausgebildet und durften im Sommer untereinander nur Französisch und im Herbst nur Englisch sprechen.

Die Saison begann im Juni. Die Touristen wurden vom Flughafen Orly bzw. Heathrow mit Bussen abgeholt und in Hotels gefahren. In kleinen Gruppen, begleitet von zwei Reiseführern, bummelten sie am nächsten Tag durch die sauber gefegten Straßen des Auslands, kauften schöne Pullover und unbekannte Käsesorten, staunten über ausländische Autos, die ab und zu die Straße entlangfuhren, lachten über den Eiffelturm oder Big Ben, die gegen die sowjetische Monumentalkunst nichts taugten. Aber im Großen und Ganzen fanden alle das Ausland eigentlich ganz nett. Zwar nichts Besonderes, aber enttäuscht waren sie auch nicht. Das Essen im Hotel schmeckte hervorragend ausländisch, die einheimischen Franzosen oder Engländer, die meistens arbeitslos waren, saßen die ganze Zeit in ihren Cafés und tranken Wodka mit Bier, aber natürlich nicht in solchen Unmengen wie bei uns, sondern aus ganz kleinen Gläsern. Sie begrüßten die sowjetischen Touristen sehr herzlich, und fast jeder dieser Arbeitslosen verstand sogar ein paar russische Sätze. Nach drei, vier Tagen flogen die Russen zu ihren Familien zurück.

Mein Onkel durfte eigentlich wegen seiner Vergangenheit noch nicht einmal dieses Paris zu sehen bekommen, doch damals gab es noch keine Computer, und auch der schärfste Staatsapparat macht ab und zu mal einen Fehler. Als Onkel Boris für seine ausgezeichnete Arbeit im Kautschukbetrieb zum zweiten Mal geehrt wurde, bekam er eine dreitägige Reise nach Paris geschenkt. Die Nachricht verbreitete sich schnell, und alle Nachbarn kamen, um sich von ihm zu verabschieden. Euphorisch stellten sie eine Liste von Geschenken zusammen, die Onkel Boris ihnen aus Paris mitbringen sollte. Er selbst hatte nur einen bescheidenen Wunsch, der ganz kindisch klang: sich in Paris auf dem Eiffelturm zu besaufen »wie ein König«. Alle lachten über seinen Traum.

Boris nahm einen Sack mit sowjetischen Konserven und ein russisch-französisches Wörterbuch mit. Der Flug nach Paris dauerte sechs Stunden. Die ersten zwei Tage versuchte mein Onkel vergeblich, von seiner Gruppe abzuhauen. Jedes Mal, wenn sich alle unten im Aufenthaltsraum des Hotels versammelten, ging Onkel Boris aufs Klo und saß dort so lange es ging, in der Hoffnung, die Gruppe würde ohne ihn in die Stadt gehen. Doch als er herauskam, standen alle vor den Toiletten und warteten geduldig auf ihn. Danach fuhren sie zusammen mit dem Bus ins Zentrum, um Einkäufe zu erledigen.

Am dritten Tag hatte Onkel Boris endlich Glück. Während die Gruppe sich in einem Pulloverladen herumtrieb und die Reisebegleiter kurz den Überblick verloren hatten, hielt ein Bus direkt vor dem Laden. Ohne lange zu überlegen, sprang Onkel Boris hinein. Der Bus war fast leer, bis auf ein paar zerquetschte Franzosen. Eine Flasche Wodka und ein Sprachführer steckten in der Hosentasche meines Onkels. Nun musste er nur noch den Eiffelturm finden.

Der Busfahrer sah ihn freundlich an: »Salut, Russo turisto!«, begrüßte er ihn. Mein Onkel stutzte: Irgendwo habe ich den Mann schon einmal gesehen, dieses feiste Gesicht ohne Augenbrauen und dieses Grinsen, dachte er.

»Warst du schon mal in Kasachstan?« Mein Onkel holte den Sprachführer heraus: »Dou etesvous? Kasachstan?«

»No«, sagte der Busfahrer, »je suis de Marseille, kompre mua?«

»Ich habe dich schon mal gesehen«, wollte mein Onkel noch sagen, fand aber auf die Schnelle die passenden Wörter nicht. »Est-ce que nous allons passer devant la Eiffelturm?«

»Bien entendu«, sagte der Busfahrer und grinste wieder. Die Franzosen im Bus fingen ebenfalls alle an zu grinsen. Aus dem Fenster erblickte Onkel Boris den Eiffelturm.