Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

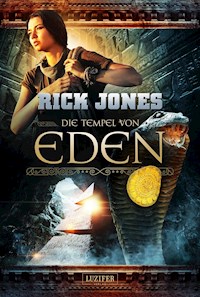

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Eden

- Sprache: Deutsch

Die neue Abenteuerreihe von Rick Jones, dem Schöpfer der Bestseller-Romane rund um die RITTER DES VATIKAN. Ein 14.000 Jahre lang verborgener Tempel wird im Sand der türkischen Wüste entdeckt. Schnell finden die Archäologin Alyssa Moore und ihr Team heraus, dass es sich dabei um das Herzstück einer vergessenen Urzivilisation handelt: das mystische Eden. Doch die Bibeltexte über das Paradies scheinen nicht die ganze Wahrheit zu berichten, denn die Wiege der Menschheit birgt ungeahnte Gefahren und ruft mysteriöse Verbündete und gefährliche Feinde auf den Plan … Rick Jones verwebt mit seiner EDEN-Reihe die spannende Suche nach mysteriösen Schätzen und untergegangenen Zivilisationen mit dem von ihm geschaffenen Kosmos der RITTER DES VATIKANS. Für Fans der Bestsellerreihe rund um Kimball Hayden ein absolutes Muss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Ruinen von Eden

Rick Jones

This Translation is published by arrangement with Rick Jones Title: THE CRYPTS OF EDEN. All rights reserved. First published 2016.

Impressum

Deutsche Erstausgabe Originaltitel: THE CRYPTS OF EDEN Copyright Gesamtausgabe © 2021 LUZIFER Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Madeleine Seither Lektorat: Manfred Enderle

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2021) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-600-9

Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Irgendwo im Osten der Türkei

Der alte Mann war euphorisch, als er den verborgenen Tempel von Edin entdeckte.

Drei Tage später rannte er um sein Leben.

Eine Hand aufs Herz gepresst, das in seiner Brust zu versagen drohte, bewegte sich Professor Jonathan Moore mit unsicheren Schritten vorwärts, während er und sein studentischer Mitarbeiter, Montario, vor etwas innerhalb der Tunnel flohen.

Was immer es war, es hatte sich die ganze Zeit außerhalb des Lichtrands gehalten, den Professor gequält, indem es ihm nur kurze Blicke gewährte, sich aber nie vollständig gezeigt. Es war schnell, still und in seiner Vorgehensweise erfahren, schnappte sich die Teammitglieder einzeln und zog sie dann in die Dunkelheit, bis ihre Schreie erstarben.

Der Professor fiel zurück und die Lücke zwischen ihm und Montario wurde größer. »Montario, du bist zu schnell!«

Montario blieb stehen und drehte sich um. Er leuchtete mit der Lampe in den Schleier aus Dunkelheit hinter dem Professor.

Da, noch ein kurzer Blick, ein Aufblitzen der Kreatur mit ihrem transparenten Kragen, der um ihren Kopf herum aufgefächert war wie ein elisabethanischer, blitzschnell. Und dann war sie fort, flüchtig wie eine unterschwellige Botschaft. Ihr Schwanz peitschte durch den Lichtstrahl, bis dort nur noch eine Wand aus Dunkelheit zurückblieb.

»Es ist hinter Ihnen, Professor!«

»Ich weiß«, rief er. Sein Atem ging schwer. »Ich konnte spüren, wie es näher kam, während ich zurückfiel!«

Montario schwenkte die Lampe in Richtung ihres Fluchtwegs. Nirgends gab es eine Form von Licht, nicht einmal einen winzigen, stecknadelkopfgroßen Schimmer, der ihnen die Hoffnung geschenkt hätte, dass sich irgendwo entlang des Korridors eine Öffnung befand.

»Geh weiter«, sagte der Professor. »Auf diesem Weg sind wir reingekommen.«

Sind Sie sicher?

Montario sah sich mithilfe des Lampenlichts um: Die Wände, die Decke, die Böden – alle waren gleich, alle aus schwarzem Silikatgestein geschaffen, so glatt wie die Oberfläche von Glas.

»Geh weiter.« Der alte Mann stieß Montario sanft vorwärts.

Die Gänge glichen einem Labyrinth: Alle liefen T-förmig zusammen oder bildeten Kreuzungen.

Doch der Professor zögerte nicht; sein Erinnerungsvermögen und seinen Verstand wie einen Kompass nutzend, folgte er einer gewundenen Biegung nach der anderen, bis ein Funken von Licht am anderen Ende des Gangs aufflackerte.

»Da«, sagte Professor Moore. »Da ist der Weg nach draußen!«

Der Professor verzog das Gesicht und sank auf ein Knie, eine Hand an die Brust gepresst.

Montario griff nach ihm und versuchte, den alten Mann auf die Beine zu ziehen, doch er schaffte es nicht. »Wir sind fast da«, sagte er ruhig.

Etwas zischte aus dem Mantel der Dunkelheit heraus.

Montario schwenkte die Lampe.

Und sah nichts.

Doch sie wussten beide, dass es da war, wartete.

»Es wird uns nicht gehen lassen, oder? Wir werden hier unten sterben.«

Der alte Mann biss die Zähne zusammen und wartete darauf, dass das Gefühl der zunehmenden Enge in seiner Brust vorüberging. »Wie alt bist du, Montario? Vierundzwanzig? Fünfundzwanzig?«

Sein Mitarbeiter sah ihn fragend an. »Ich bin achtundzwanzig.«

Der alte Mann nickte. »Ich will dir mal was sagen.« Er quälte sich hoch. »Du hast noch jede Menge Zeit vor dir, also red nicht so.« Im schwachen Licht konnte Montario sehen, dass das Hemd des Professors auf der Brust, dem Rücken und unter den Armen verschwitzte Rorschachkleckse bildete. Sein Gesicht wurde immer glänzender und grauer, wie die Unterseite eines Fischs.

»Alles wird gut«, sagte Montario leise zu ihm. »Sie werden schon wieder.«

Der Professor lächelte gezwungen. Er wusste es besser. »Wie weit müssen wir noch gehen?«

Montario schwenkte die Lampe in Richtung des Lichts. »Nicht allzu weit«, antwortete er.

Der Professor schätzte die Entfernung ein, dann sagte er: »Für mich, Montario, ist es das vielleicht. Aber für alle Fälle.« Mit einer klauenartigen Hand griff er in seine Hemdtasche, holte ein kleines, schwarzes Buch heraus, und hielt es in den Schein des Lampenlichts. »Ich will, dass du das hier an dich nimmst«, sagte er zu Montario, »und es Alyssa gibst.«

»Professor, bitte …«

»Montario, ich halte dich nur auf!«

Montario sah an dem alten Mann vorbei in die Dunkelheit hinter ihm.

Doch der Professor lenkte Montarios Aufmerksamkeit auf sich zurück, indem er ihm mit dem Zeigefinger gegen die Brust tippte. »Ich will, dass du das hier Alyssa gibst«, wiederholte er und schwenkte das Buch. »Und ich will, dass du ihr sagst, dass es existiert.« Er drückte das Buch in Montarios Handfläche und schloss dann Montarios Finger darum, bis es vollständig im Griff seines Mitarbeiters war.

»Professor, Sie können es ihr selbst geben.« Er versuchte, ihm das Buch zurückzugeben, doch der Professor lehnte es ab.

»Schau, Montario, ich bin ein alter Mann und ich hatte ein erfülltes Leben. Aber falls ich es nicht hier rausschaffe, dann will ich, dass du ihr die Wahrheit über Edin erzählst, hast du verstanden? Ich will, dass du Alyssa sagst, dass das, was wir hier entdeckt haben, kein biblisches Paradies ist, wie immer behauptet wird. Sag ihr, dass es ein kalter, dunkler Ort ist, der ein furchtbares Geheimnis hütet.«

»Bitte, Professor …«

»Und erzähle ihr von den Krypten. Sag ihr, dass sie den verschlüsselten Passagen in diesem Tagebuch wie einer Karte folgen soll. Sie werden sie zu den Krypten unter der Kuppel des Tempels führen. Und sag ihr, sie soll vorbereitet sein. Die wahren Bewohner darin zu enthüllen, könnte dazu führen, dass sie ihren Glauben infrage stellt.«

»Professor, bitte! Wir müssen weitergehen!«

Der Professor blickte über seine Schulter und sah nichts außer einem Schleier aus Dunkelheit, der vollkommen und absolut war. »Ich bin direkt hinter dir«, sagte er. Und dann packte er seinen Mitarbeiter am Ellbogen und zog ihn näher. »Aber wenn ich dich aufhalte, Montario, dann lässt du mich zurück, hörst du? Du lässt mich … zurück.«

Montario nickte.

»Ich meine es ernst, Montario. Sorge einfach dafür, dass Alyssa dieses Buch bekommt.«

Montario steckte das Buch widerwillig in seine Hemdtasche. Sie werden es Ihr selbst geben.

Hinter ihnen entstand ein Geräusch, ein Klicken von Krallen auf dem schwarzen Silikatboden.

… Klick-Klick … Klick-Klick … Klick–Klick …

Was immer es war, es näherte sich dem Rand des Lichtscheins: Etwas, das noch schwärzer war als Schwarz.

Zusammenzuckend, während er sich an die Brust fasste, zwang Professor Moore Montario, auf das Licht am Ende des Ganges zuzugehen. »Los jetzt, und schau nicht zurück!«

Die Öffnung wurde breiter, größer, während der Professor sie aus der Dunkelheit ins Licht der Hoffnung führte.

Die schwarzen Silikatwände schimmerten wie poliert, und ebenso der Boden und die Decke, ein Wunder architektonischen Fortschritts, gemessen an heutigen Standards, ganz zu schweigen von den Werten einer Kultur, die für vierzehntausend Jahre alt gehalten wurde.

Edin existierte. Und nachdem er die Keilschriften übersetzt hatte, die im Tempel von Göbekli Tepe gefunden worden waren – welcher derzeit der ältesten bekannten Zivilisation zugerechnet wurde, von der man annahm, sie sei zwölftausend Jahre alt – war es ihm möglich gewesen, die Bezüge auf eine technologisch fortschrittliche Stadt im Norden zu entziffern, die weitere zweitausend Jahre älter war. Indem er den in der Keilschrift, den religiösen Texten und den antiken heiligen Schriften zitierten Spuren nachgegangen war – nach Jahren, in denen er unter dem Spott von Gelehrten gelitten hatte, die Edin für ebenso mythisch hielten wie die Stadt Atlantis –, hatte er endlich seinen Heiligen Gral gefunden. Seine früheren Entdeckungen waren nicht mehr wichtig. Nicht die Schätze, nicht die Antiquitäten – absolut gar nichts konnte es mit den Krypten aufnehmen, die in diesem Tempel lagen.

Absolut gar nichts!

Der alte Mann riss sich aus seinen Gedanken und bemerkte, dass er wieder zurückfiel.

Montario wartete, doch der Professor winkte ihn weiter. »Was hab ich dir gesagt? Ich hab gesagt, du sollst weitergehen!«

Der Professor trottete mit ungleichmäßigen Schritten weiter. Seine Brust wurde enger. Und dann gaben seine Beine nach, knickten unter ihm ein und ließen ihn auf die Knie fallen. Mit einer Hand an der Wand versuchte er, sich langsam wieder aufzurichten, doch er schaffte es nicht.

Montario kam entgegen den Wünschen des Professors zurück. Der alte Mann winkte ihn fort, während sich sein Gesicht vor Qualen verzerrte. »Kümmer dich nicht um mich!«, sagte er. »Bring das Buch …« Der alte Mann packte sich wieder an die Brust und biss die Zähne zusammen; sein gesamter Körper war mittlerweile ein Gefäß des Schmerzes. »Bring einfach das Buch zu Alyssa.«

Montario hielt die Lampe vor sich, während er auf den Professor zu und damit vom Licht wegrannte.

Kehr um, du verdammter Narr!

Während er sich dem Professor näherte, sah er den alten Mann eine Schulter gegen die Wand pressen, als dieser sich auf den Boden setzte, die Gesichtszüge erschlafft, vollkommen erschöpft.

Er hielt die Lampe hoch. »Profess …« Er unterbrach sich.

Was ihnen gefolgt war, betrat jetzt den hellen Kreis. Sein Kopf durchdrang die Grenze des Lichts, schoss vor und wieder zurück und testete das Ausmaß seiner Intensität. Zum ersten Mal konnten sie einen guten Blick auf ihren Jäger werfen. Seine Haut war rau und schieferfarben, seine Augen gelbgolden, mit schwarzen, vertikalen Schlitzen als Pupillen, und seine Klauen waren gebogen und fürchterlich scharf, offensichtlich zum Aufschlitzen und Zerreißen bestimmt.

Die Kreatur kam ins Licht, den Kopf gesenkt, näherte sich dem Professor mit Vorsicht. Ihre Zunge schnellte aus ihrem Maul und wieder hinein: Sie schmeckte die Luft. Ihr Geruchssinn verriet ihr, dass ihre Beute verwundet war.

Aus einem Schutzinstinkt heraus streckte Professor Moore die Hand aus und flüsterte: »Lauf, Montario.«

Sein Mitarbeiter sah mit lähmender Angst zu, wie das Ding sich ihnen näherte.

»Montario, lauf!«

Der plötzliche Aufschrei versetzte die Kreatur in einen Zustand der Unruhe. Abrupt dehnte sich ihr Kragen um ihren Kopf aus und vibrierte intensiv. Ihr Maul öffnete sich. Fäden dickflüssigen Speichels verbanden ihren Ober- und Unterkiefer. Und dann machte sie einen Satz nach vorne und schnappte den Professor aus dem Lichtkreis heraus.

Der alte Mann war im einen Moment noch da und im nächsten fort. Der einzige Hinweis darauf, dass der Professor überhaupt hier gewesen war, waren seine verklingenden Schreie, während die Kreatur ihn in die Dunkelheit zerrte.

Während Montarios Verstand versuchte, die Realität des Augenblicks zu begreifen, richtete Montario das Licht auf die leere Stelle, an der der Professor gerade noch gesessen hatte.

Er war jetzt der Letzte seiner Gruppe.

Als ihm schließlich mit absoluter Gewissheit klar wurde, dass der Professor fort war, eilte Montario auf das Licht zu. Er hoffte, dass das Herz des alten Mannes versagt hatte, bevor die Kreatur ihn in den Winkel, in dem sie gewöhnlich ihre Beute verschlang, geschleppt hatte.

Mit den Fingern die Konturen des Buchs in seiner Tasche nachfahrend, rannte er.

Als er durch das Einstiegsloch sprang, wurde er von einer ungastlichen Hitzewelle getroffen. Die Sonne brannte glühend heiß. Dann drehte er sich nach der konturlosen Öffnung um, die sich als Einladung mit tödlichen Konsequenzen herausgestellt hatte.

Sofort stellte er Distanz her, indem er auf dem Bauch durch den Sand kroch, bevor er sich schließlich auf den Rücken drehte.

Er beobachtete, wie die Vögel über ihm perfekte Kreise vor einem eintönig blauen Himmel zogen, und lauschte dem Rauschen eines Windes, der wie ein leises Flüstern klang.

Und dann gedachte er dem Professor, indem er mit einem Finger über das Buch in seiner Tasche strich.

Es war noch da.

Nachdem er die Lampe angesehen hatte, als sei sie etwas Fremdartiges, warf er sie beiseite. Sie rollte über den Hügel aus Wüstensand und Steinen hinunter, bevor sie an dessen Fuß zum Liegen kam. Er stand auf, sah über die raue, schonungslose Wüstenlandschaft hinweg und begann, nach Süden zu gehen.

Er blickte oft über seine Schulter, um sicherzugehen, dass ihn nichts verfolgte.

Und als das nicht der Fall war, überkam ihn vollkommene Dankbarkeit.

Kapitel 1

Göbekli Tepe, Südosttürkei Vier Tage später

Alyssa Moore war zierlich und athletisch, mit muskulösen Armen und Beinen, die sie all den Jahren verdankte, in denen sie ihrem Handwerk nachgegangen war und auf archäologischen Ausgrabungen Spitzhacken geschwungen und spatenweise Erde geschaufelt hatte. Mit schwarzen Haaren, mandelförmigen Augen und kakaobrauner Haut, die sie von ihrer philippinischen Mutter geerbt hatte, war die einzige Veranlagung, die sie von ihrem Vater abbekommen hatte, seine Ambitionen. Bereits mit sechsundzwanzig Jahren war sie leitende Archäologin beim New Yorker Archaeological Institute of Ancient Antiquities, dem AIAA, eine Einrichtung, die zufällig von ihrem Vater, dem unnachahmlichen Professor John Moore, geleitet wurde.

Als Repräsentantin des AIAA und für das Deutsche Archäologische Institut in Istanbul arbeitend, machte sie Digitalfotografien der Flachrelief-Ornamente entlang der Steinpfeiler, die zum antiken Tempel von Göbekli Tepe gehörten, dem Amphitheater der ältesten bekannten Zivilisation, die zwölftausend Jahre zurückdatierte.

Im Jahr 1995 hatte ein Archäologe namens Klaus Schmidt mit der Ausgrabung des Hügels begonnen, den er für ein unnatürliches Merkmal in der Landschaft gehalten hatte, und schließlich T-förmige Säulen freigelegt, die zwanzig runde Gebäude umgaben. Verblüffend war, dass die Kalksteinsäulen mit Werkzeugen aus neolithischer Zeit errichtet worden waren, ausschließlich mit primitiven Feuersteinspitzen. Weiterführende Untersuchungen des Orts – angeregt durch verschieden gebänderte Schichten – enthüllten eindeutig, dass hier mehrere Jahrtausende lang Aktivitäten stattgefunden hatten, zwischen der Mittelsteinzeit und etwa zwölftausend Jahren vor der Zeitrechnung, also achttausend Jahre, bevor die Griechen und Ägypter die Standards zur Erschaffung der ersten Zivilisationen gesetzt hatten.

Doch Göbekli Tepe veränderte alles und wurde zur neuen Wiege der gesellschaftlichen Entwicklung des Menschen.

Alyssa machte aus allen Winkeln Fotos eines gemeißelten Reliefs einer Eidechse, das aus einer der Säulen vorstand. Der Kopf des Tieres war nach unten gerichtet; sein langer Schwanz war um seinen Körper gewunden. Es war eine von mehreren Abbildungen von Tieren wie Ebern, Schlangen, Füchsen, Echsen und Bären – Anzeichen dafür, dass Göbekli Tepe einstmals, vor mehr als zwölftausend Jahren, von einer üppigen Landschaft umgeben gewesen war, die in der Lage war, eine solche Fauna zu nähren.

Als sie fertig war, fuhr sie die Figur der Eidechse mit den Fingerspitzen nach. Aus irgendeinem Grund war sie die Hauptfigur auf den Säulen. Sie war auch in Piktogrammen und Keilschriften auf den Tempelwänden abgebildet.

»Ms. Alyssa.«

Noah Wainscot war ein britischer Archäologe, früher beim Royal Archaeological Institute of Great Britain and Ireland, doch jetzt seit fast fünfzehn Jahren führendes Mitglied des AIAA. Normalerweise war er ein Mann überragend guter Laune, der immer andeutete, dass heute »der Tag« sei, der etwas Wundersames in Form »jener wahrhaften Entdeckung« hervorbrächte, die dem AIAA Erfolg bescheren würde; er war stets die Stimme der Hoffnung.

Doch heute wirkte er grimmig.

»Ms. Alyssa, hast du kurz Zeit?«

Sie erfasste seinen Gemütszustand augenblicklich, bemerkte die bedrückten Züge anstelle der Lachfalten, die so oft seinen Mund einrahmten. »Für dich, Noah, habe ich alle Zeit der Welt. Warum? Was ist los?«

»Ich möchte dir mitteilen, dass Montario von der Expedition zurückgekehrt ist.«

»Geht es ihm gut?«

»Es geht ihm gut«, sagte er. »Er ist nur ein wenig dehydriert.«

Sie nahm die Anspannung in seiner Stimme wahr. »Wo ist er?«

Der leitende Archäologe zögerte einen Moment mit seiner Antwort, als suche er nach den richtigen Worten. »Ich fürchte, es gibt schlechte Nachrichten«, sagte er. »Mr. Montario würde gerne mit dir sprechen.«

»Worüber?«

Noah trat von einem Fuß auf den anderen; offensichtlich war ihm unbehaglich zumute. Er war so alt wie ihr Vater, zweiundsechzig – ein hilfsbereiter Kollege, der ihr gegenüber ganz genauso fürsorglich war wie ihr Vater. Er war freundlich und sanftmütig und sprach und handelte mit einer gewissen aristokratischen Art, obwohl keine Spur von Adel durch seine Adern floss.

Und dann fiel ihre Miene in sich zusammen, haltlos wie eine Gummimaske. »Es geht um meinen Vater, nicht wahr? Ist ihm etwas zugestoßen?«

»Bitte, Ms. Alyssa, ich kann nur so viel sagen: Du musst dich gefasst machen«, sagte er und zog sie in eine Umarmung. »Ich fürchte, was du gleich hören wirst, wird keine gute Nachricht sein.«

Sie drückte ihr Gesicht gegen seine Schulter und weinte, den Schweiß seiner Arbeit in der Nase.

Kahramanmaras Sutcu Imam University Hospital Südosttürkei

Als Alyssa im Krankenhaus ankam, saß Montario auf dem Rand eines Untersuchungstisches. Sein Gesicht war rot und wund und die Haut auf seiner Nase und seinen Wangen warf Blasen oder schälte sich ab. Seine Lippen waren rissig und geschwollen; ihre feinen Linien wirkten wie Rasiermesserschnitte.

Sobald er Alyssa sah, versuchte er zu lächeln, doch als er seine Lippen teilte, durchfuhr ihn der Schmerz, und der plötzliche Schock zwang sein Lächeln in eine angespannte Grimasse.

»Montario.« Alyssa schloss die Lücke zwischen ihnen mit ausgestreckter Hand, damit er sie ergreifen konnte. »Wie geht es dir?«

»Ich bin müde«, sagte er. »Der Arzt meinte, mir geht es gut – nur ein wenig dehydriert, das ist alles. Sie haben mir etwas Kochsalzlösung gegeben, um mich aufzupäppeln.«

Sie umarmten einander, dann trennten sie sich und betrachteten einander mit niedergeschlagenen Blicken.

In tieftraurigem Ton sagte Montario: »Es tut mir leid, Alyssa. Das mit deinem Vater tut mir leid.«

Ihr Kinn begann zu beben. »Wie …« Mehr brachte sie nicht heraus.

Montario schien furchtbar unbehaglich zumute zu sein. Wie erzählt man jemandem, dass sein Vater Opfer von etwas geworden war, das viel weiter oben in der Nahrungskette stand als er?

»Montario, was ist meinem Vater zugestoßen?«

Einen Moment lang blieb er so unbeweglich wie eine griechische Statue.

Sie musterte ihn aufmerksam und fragte sich, ob das Krankenhaushemd, das er trug, zu groß war und ihn klein aussehen ließ, oder ob er schlicht abmagerte, wie die scharfen Kanten seiner Gesichtszüge nahelegten. Waren seine spitzen Schultern das Ergebnis davon, dass sein Körper durch das Geschehene dünn und ausgemergelt geworden war? Woran es auch lag, Montario schien geschrumpft zu sein, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, was erst wenige Tage her war.

Er setzte sich wieder auf den Untersuchungstisch. »Dein Vater«, begann er, »fand, was er für Eden hielt … aber er fand heraus, dass es so viel mehr ist als das.«

»Es ist ein Ort, den du dir nicht mal ansatzweise vorstellen kannst«, erzählte er ihr. »Total surreal. Anfangs war alles in Ordnung. Und dann fingen wir an, seltsame Geräusche und ein Klicken zu hören, ein rhythmisches Klopfen, das aus den Schatten kam. Als das Klopfen aufhörte und nichts passierte, gingen wir weiter. So blieb es bis zur zweiten Nacht. Zu dem Zeitpunkt waren wir tief im Tempel.« Er richtete den Blick zu Boden, unfähig, ihr in die Augen zu sehen. »Weil es spät war, gingen alle schlafen, mit Ausnahme deines Vaters. Er war wie immer ganz aus dem Häuschen. Also nahm er eine Lampe und ging tiefer in die Tunnel hinein, wo er auf etwas stieß, das er eine Zentralkammer nannte. Darin fand er etwas Unglaubliches.«

»Was denn?«

»Darstellungen von Krypten«, antwortete er. »Er sagte, die Piktogramme beantworteten sämtliche Zweifel über Edens wahre Natur. Er meinte, dass es ein kalter, dunkler Ort sei, und überhaupt nicht so, wie die religiösen Texte ihn darstellen.«

»Eden wurde als Metapher geschrieben, um Lehren zu vermitteln«, sagte sie zu ihm. »Man hielt es nicht wirklich für eine Zivilisation von historischer Bedeutung.«

Montario fuhr fort. »Dein Vater erzählte mir, dass er in der Nacht, in der er in die Zentralkammer ging, glaubte, nicht allein zu sein. Er dachte, dass etwas mit ihm darin sei, etwas, das ihn sehr genau beobachtete.«

»Was meinst du?«

»Dort ist dieses … Ding. Wir haben nie herausgefunden, was es ist, weil wir nur kurze Blicke darauf erhaschten. Aber innerhalb weniger Stunden, während wir schliefen, fing es an, uns einen nach dem anderen zu holen. Zuerst hat es sich diejenigen geschnappt, die am weitesten vom Licht entfernt waren, und sie in die Schatten gezerrt. Ihre Schreie weckten uns, also sammelten wir uns und behielten unsere Lampen nah bei uns. Aber was wir auch taten, es kam immer wieder – schnappte sich die Teammitglieder direkt aus dem Lichtkreis und zog sie dann in eine dunkle Nische. Sogar jetzt noch kann ich ihre Schreie hören.« Er sah sie verzweifelt an. »Ich glaube nicht, dass ich sie je vergessen werde.« Und dann schloss er die Augen, und sie fragte sich, ob er sie jetzt in diesem Moment hörte.

»Als dein Vater und ich als Einzige übrig waren«, fuhr er fort, »folgte uns das Ding und ließ uns wissen, dass es da war, indem es seine Krallen über den Boden klicken ließ, verriet uns, dass es in der Nähe war, dass es uns beobachtete. Und als dein Vater und ich endlich den Weg nach draußen sahen, als wir uns dem Ausgang näherten – da kam es aus dem Schatten und holte ihn.«

Obwohl sie versucht hatte, sich darauf vorzubereiten, wurden ihre Augen glasig. Der Schmerz war zu groß, die Wahrheit ein Stich ins Herz, das plötzliche Gewicht auf ihren Schultern sogar zu schwer, als dass Atlas es hätte tragen können. Sie schloss die Augen und sank gegen Montario, der sie an sich zog.

»Es tut mir leid, Alyssa. Er war ein guter Mann. Und du solltest wissen: Er verließ uns erst, nachdem er das gefunden hatte, wonach er sein ganzes Leben lang gesucht hatte – auch wenn niemand ihm glaubte. Am Ende hat er allen bewiesen, dass sie sich geirrt hatten.«

Sie löste sich von ihm, während ihr Tränen über die Wangen liefen; sie wirkte gleichzeitig verloren und stolz.

Montario erwähnte das schwarze Buch ihres Vaters allerdings nicht.

Alyssa kannte Edens genaue Lage zwar nicht, hatte aber die Luftaufnahmen ihres Vaters von einer geografischen Anomalie im Südosten der Türkei gesehen. Es war ein karges Gebiet, ein raues Gelände aus Sand und Stein, und einer der drei Orte, die ihr Vater als tatsächlichen Standort Edens in Betracht zog, nachdem er den Vorlagen der religiösen Texte gefolgt war.

»Solange wir nicht beweisen können, was er gefunden hat«, sagte sie schließlich, »ist er umsonst gestorben.«

Er sah sie lange an, studierte die Schönheit ihres Gesichts und ihre elfenhaften Züge. »Ich gehe nicht dorthin zurück, wenn du das meinst.«

»Montario, du hast meinen Vater genauso geliebt wie er dich. Wir können nicht zulassen, dass seine Entdeckung nicht weiter erforscht wird. Das weißt du. Nichts von dem, was du sagst, bedeutet irgendetwas, wenn wir es nicht untermauern können. Sonst ist es nichts weiter als Futter für die Klatschpresse, eine Story über einen alten Mann, der einem Mythos nachjagt. Du magst zwar vielleicht an einem Ort gewesen sein, der womöglich Eden ist«, fuhr sie fort, »aber ich bin nicht bereit, zuzulassen, dass der Ruf meines Vaters zur Titelseite einer Boulevardzeitung wird. Du musst mir den Weg zeigen.«

»Ich muss dir gar nichts zeigen«, erwiderte er unwirsch. »Und setze meine Gefühle wegen deines Vaters nicht als Waffe ein, um mich aus Schuldgefühlen heraus zu einer Reise zu überreden, die ich nicht machen will. Ich war dort, Alyssa. Ich weiß, wie gefährlich es sein kann.«

»Mein Vater war nicht auf Gefahr vorbereitet«, erwiderte sie. »Aber wir werden es sein.«

»Darauf kann man sich nicht vorbereiten«, sagte er zu ihr. »Dein Vater, Gott hab ihn selig, würde es mir nie verzeihen, wenn ich dich in Gefahr brächte.«

»Genau da hast du unrecht«, sagte sie nachdrücklich. »Manchmal muss man auf der Suche nach handfesten Beweisen Risiken eingehen. Das hat er immer gesagt, Montario. Das weißt du.«

»Manchmal«, betonte er. »Das hast du gerade selbst gesagt. Manchmal ist hier das Stichwort. Er hat nicht immer gesagt. Er hat nicht gesagt, zu jeder Zeit. Er sagte manchmal. Und ich kann dir nur sagen, dass manche Orte nicht dazu bestimmt sind, je gefunden zu werden.« Und dann, nach einer kurzen Pause, fügte er hinzu: »Und Eden ist so ein Ort.«

»Bitte, Montario.«

»Nie im Leben gehe ich da wieder hin«, sagte er. »Auf gar keinen Fall.«

Er konnte die Verärgerung in ihrem Gesicht sehen; die pulsierende Y-förmige Ader auf ihrer Stirn pochte, was immer geschah, wenn sie sich aufgeregte.

»Dann sag mir die Koordinaten.«

Er weigerte sich.

»Montario, bitte, ich flehe dich an. Sag mir die Koordinaten.«

»Alyssa, manche Dinge sollten niemals gefunden werden«, wiederholte er leise. »Bitte lass es gut sein.«

Sie machte ein frustriertes Geräusch, dem gleich darauf ein Aufstampfen mit dem Fuß folgte.

»Schau mal«, setzte Montario an. »Ob dieser Ort das ist, wofür ihn dein Vater hält, oder nicht, er ist es nicht wert, dass man sein Leben aufs Spiel setzt. Okay? Darauf lasse ich mich nicht ein, Alyssa. Nicht noch mal. Und auf gar keinen Fall erlaube ich dir, das zu tun.«

»Wenn ich muss, Montario, und du weißt, das tue ich, dann ziehe ich das ohne dich durch, und du weißt, das werde ich.« Sie wandte sich zum Gehen.

»Alyssa?«, rief er ihr in beschwörendem Tonfall nach.

Sie blieb mit dem Rücken zu ihm stehen.

»Der Grund, warum ich das tue, ist, weil ich nicht dafür verantwortlich sein will, dass dir vielleicht etwas Schlimmes zustößt, falls du diese Expedition durchziehst. Du weißt, dass ich am Boden zerstört wäre, wenn du verletzt würdest.«

Sie ließ langsam die Schultern sinken. »Warum lässt du mich nie sauer auf dich sein?«, fragte sie. »Aber so sauer ich auch auf dich bin, du weißt, dass ich dich lieb hab, nicht wahr?«

Seine Mundwinkel hoben sich leicht. »Wie einen Bruder«, antwortete er ruhig.

Sie nickte. »Wie einen Bruder. Aber du weißt auch, dass ich das nicht auf sich beruhen lassen kann. Du hast es selbst gesagt, Montario. Er mag zwar gestorben sein, nachdem er fand, wonach er sein ganzes Leben lang gesucht hat, und hat damit seine Kollegen widerlegt. Aber solange ich seine Entdeckung nicht verifizieren kann, hat mein Vater nichts bewiesen.« Sie sah ihn mit einem Ausdruck an, der freundlicher und weicher war als zuvor. »Du weißt, dass ich das tun muss«, sagte sie zu ihm. »Du weißt, dass mein Vater es so gewollt hätte.«

»Diesmal bin ich mir da nicht so sicher«, informierte er sie. »Nicht nach dem, was ich gesehen habe. Und falls dir etwas zustoßen sollte, könnte ich nicht mit dem Wissen leben, dass ich dich hätte aufhalten können. Jetzt, wo dein Vater tot ist, bist du alles, was ich noch habe. Bitte versteh das. Wenn es Eden ist, lass es einfach auf sich beruhen.«

»Wenn es Eden ist, muss die Welt davon erfahren.«

Montario starrte sie an. Er wollte lächeln, konnte es aber nicht. »Du bist deinem Vater so ähnlich«, sagte er schließlich.

Sie lächelte gezwungen. »Wenn eine Legende geschrieben werden soll, dann wird es seine sein. Mein Vater hat es verdient.«

Er konnte weder ihre Sentimentalität noch ihre standhafte Liebe zu ihrem Vater bestreiten. »Dann pass auf dich auf«, sagte er zu ihr. Seine Stimme wurde brüchig. »Und sei vorsichtig.«

Sie kam einen Schritt näher. »Und was ist mit dir, Montario? Was hast du vor?«

»Ich? Ich geh nach New York zurück«, sagte er, »um mein Studium an der NYU abzuschließen.«

Sie sah ihn an, während ein kurzer Augenblick der Stille zwischen ihnen verstrich. Und dann legte sie ihm eine Hand auf den Unterarm und streichelte ihn sanft. »Du weißt, dass ich diesen Ort finden werde«, sagte sie ruhig. »Du weißt, dass ich Eden finden werde.«

Er seufzte. »Ich weiß«, sagte er ausdruckslos. »Ich wünschte nur, es wäre nicht so.«

Ein Moment verging, indem sie einander diametral gegenüberstanden: Einer von ihnen glaubte fest daran, Eden zu finden, der andere war damit zufrieden zu wissen, was darin lag, und besaß die Geistesgegenwart, es in Ruhe zu lassen.

Dann, sobald die Wut und Uneinigkeit zwischen ihnen verblasst waren, umarmten sie einander augenblicklich. Auch wenn er eingestand, sie wie ein Bruder zu lieben, war die Wahrheit, dass er sie vollkommen und innig liebte. Alyssa Moore war stets sein erster Gedanke am Morgen, wenn er aufwachte, und sein letzter Gedanke am Abend, wenn er schlafen ging.

Seine Leidenschaft war zu groß, als dass er sie zugeben konnte.

Als sie sich voneinander lösten und einander ansahen, wollte er ihr von seinen tieferen Gefühlen erzählen. Doch er konnte den Mut dazu nicht aufbringen.

»Ich muss los«, sagte sie schließlich.

Er lächelte zur Antwort und hasste sich selbst dafür, dass ihm seine Gefühle so unangenehm waren. Als sie ging, ließ er die Schultern hängen. Wenigstens hatte er ihr das schwarze Buch nicht gegeben, sagte er sich. Er war sicher, dass irgendwo in dessen verschlüsselten Texten die Koordinaten standen, die Alyssa haben wollte. Er rechtfertigte seine Tat damit, einen Standpunkt zu vertreten, der ihr letztendlich das Leben retten würde. Ohne das Buch besäße sie keinen richtungsweisenden Plan, dem sie folgen konnte. Und sie wäre in Sicherheit.

Doch wenn Alyssa Moore eines besaß, dachte er, dann war es ihre natürliche Hartnäckigkeit. Sie mochte zwar von zierlicher Figur sein, doch ihr Kampfgeist war unglaublich.

Und so betete er, dass ihr Vater seine Geheimnisse gut versteckt hatte – wozu er neigte.

Doch falls nicht, würde er die Geheimnisse des Buchs bewahren.

Er drehte sich zu dem Schrank um, der eine Tasche mit seinen Kleidern und persönlichen Gegenständen enthielt. Darin steckte das schwarze Buch, das er nach New York mitnehmen würde.

Schließlich, dachte er, waren manche Orte nicht dazu bestimmt, entdeckt zu werden.

Und in diesem Fall hatte er vollkommen recht.

Kapitel 2

Göbekli Tepe Ausgrabungsstätte

Alyssa Moore war nicht nur müde, sie betrauerte auch weiterhin den Verlust ihres Vaters. Während sie an ihrem Schreibtisch saß, hatte sie einen leeren Blick angenommen, der weit hinter die Wände und in die Unterwelt trostloser Gedanken zu schauen schien, in eine Welt, die so grau und bestürzend war wie ein Film Noir. Sie rief sich Bilder ihres Vaters ins Gedächtnis, während eine Träne langsam über ihre Wange lief und einen Moment lang unsicher am Rand ihres Kiefers hing, bevor sie herabfiel.

»Wenn du möchtest, Ms. Alyssa, kann ich später wiederkommen.«

Als sie Noahs Stimme hörte, richtete sie sich auf und fuhr sich mit dem Handrücken über die Wange. »Es geht schon«, sagte sie.

»Bist du sicher?«

Sie schüttelte den Kopf. »Mir geht’s gut, Noah. Bitte, komm rein.«

Noah war ein großer Mann, der sich unter den Zeltklappen hindurch ducken musste, um einzutreten. Außer dem Feldbett, einigen Tischen und einem Laptop für Vernetzung und Recherche, war es im Raum recht spartanisch. »Ich wollte dir nur mitteilen, dass die Beamten der Emniyet Müdürlüğü vor Ort sind und Fragen über deinen Vater und seine Expedition stellen.« Die Emniyet Müdürlüğü war so etwas wie die türkische Kriminalpolizei.

Alyssa nickte. »Danke, Noah.«

Er kam näher. »Du weißt das zwar schon«, setzte er an, »aber dein Vater und ich kannten uns schon lange, bevor du geboren wurdest.« Während er auf die über die Tische verteilten Forschungsdokumente und Fotos der an den Säulen Göbekli Tepes angebrachten Flachreliefs blickte, sagte er: »Alle – einschließlich Gelehrten und Spitzenprofessoren – glaubten, dass dein Vater einem Mythos nachjagte. Doch wann immer sie ihn in Zweifel zogen, erwähnte er die Namen Frank Calvert und Heinrich Schliemann.«

Alyssa wusste, worauf das hinauslaufen würde, weil sie sie schon tausende Male gehört hatte, diese Geschichte der Hoffnung. Wann immer Kollegen die Behauptungen ihres Vaters als nichts anderes als einen dürftigen Versuch, seine Bemühungen ins Scheinwerferlicht zu rücken, abtaten, konterte er stets damit, Calvert und Schliemann als die Entdecker Trojas zu nennen, nachdem sie der Vorlage von Homers Schriften gefolgt waren. Viele Jahre lang hatten Wissenschaftler die Existenz Trojas angezweifelt und behauptet, es handle sich um nichts weiter als eine fiktive Erzählung des griechischen Autors. Doch 1865 hatten die beiden ihnen das Gegenteil bewiesen, indem sie die Stadt genau dort gefunden hatten, wo sie laut Homers Schriften lag: in der Türkei.

»Letztendlich widerlegten sie ihre Kritiker«, fügte er hinzu. »Doch so bedauerlich es auch sein mag, dein Vater kann seinen Fund nicht bestätigen.« Er näherte sich Alyssa, bis er hinter ihr stand. »Glaubst du, dass dein Vater Eden gefunden hat?«

»Ich glaube, dass er etwas gefunden hat.«

»Dann möchte ich nur anregen, dass wir zu beweisen versuchen, dass dein Vater recht hatte. Ich schlage vor, dass Montario als Führer agiert, da er den Standort kennt.«

»Montario wird nicht mitgehen«, sagte sie. »Er will nichts damit zu tun haben.«

»Bestimmt wird ihn die Entdeckung des Lebens …«

»Montario kommt nicht mit, Noah. Er weiß, wo es liegt. Aber er sagt, manche Dinge sollten niemals gefunden werden.«

»Warum sollte er vor der ›Entdeckung‹ des Lebens Angst haben?«

Sie zögerte mit ihrer Antwort und dann klärte sie Noah über alles auf, was Montario ihr erzählt hatte – von der Kreatur in den Tunneln, von den Krypten und der Kristallwand, die eine Art Karte darstellte, im Inneren der Zentralkammer.

»Eines Tages wird der Traum meines Vaters zur Legende werden«, sagte sie zu ihm. »Das verspreche ich dir.«

»Dann kennst du den Standort?«

»Nein. Aber ich werde ihn in den Aufzeichnungen meines Vaters suchen.«

»Dein Vater hielt solche Dinge gut versteckt. Vielleicht wirst du es nicht herausfinden«, sagte er.

»Das kann schon sein, Noah. Aber ich werde Eden finden … irgendwie.«

»Nun gut.« Eine kurze Pause entstand, während der er den Kopf zum Zelteingang drehte. »Wenn du möchtest, kann ich mich um die Emniyet Müdürlüğü kümmern.«

»Das wird nicht nötig sein«, entgegnete sie und tätschelte seine leberfleckige Hand. »Ich bin sicher, sie haben Fragen, die nur ich beantworten kann.«

»Dann sprechen wir uns später.« Nachdem er ihr flüchtig aufmunternd über den Rücken gestrichen hatte, verließ Noah Wainscot das Zelt.

Kapitel 3

Zwei Tage später Irgendwo im Atlantischen Ozean, jenseits der Küstengrenze des Vereinigten Königreichs

Obsidian Hall war ein Mann mit furchtbar exklusivem Geschmack. So exklusiv in der Tat, dass er als einer der reichsten Männer der Welt aufgeführt wurde, der ein Multimilliarden-Dollar-Vermögen durch Handels- und Finanzholdings angehäuft hatte und dessen Firmenzentrale eine hundert Meter lange Jacht war, die sich ständig in Bewegung befand.

Im Prunksaal, der im zentralen Teil des Schiffs lag, saß Obsidian Hall auf einem cremefarbenen, aus dem feinsten korinthischen Leder hergestellten Sofa. Der Raum war groß und opulent, voller Luxusgüter aus aller Welt, einschließlich Gemälden und Relikten wie Dynastie-Vasen und antike Schriftrollen, die auf illegalem Weg von Museen beschafft worden waren, nur um in seiner Privatsammlung zu landen.

Dem Sofa gegenüber stand ein vom Boden zur Decke reichender Spiegel, den er nutzte, um sich während seiner Trainingseinheiten zu betrachten. Allerdings hob Obsidian Hall niemals eine Hantel oder gar irgendetwas Schwereres als ein Glas teuren Cognacs an seine Lippen. Er nutzte den Spiegel als Werkzeug seines eigenen Narzissmus, mit dem er sein Aussehen immerwährend mit lässigen Kopfbewegungen, um sein Gesicht aus jedem Winkel betrachten zu können, überprüfte. Er war groß und schlank, mit sonnengebräuntem Teint im Kontrast zu Haaren so blond wie Maisgrannen. Und seine Augen waren genauso blau wie das Meer vor Jamaika.

Während er dort saß und seine Züge betrachtete, dabei gelegentlich eine Hand hob, um mit den Fingerspitzen an seinem Kiefer entlangzufahren, führte er ein Telefonat über die Lautsprecher.

»Die Nachricht von Professor Moores Verschwinden war doch nur Boulevardklatsch«, sagte er ausdruckslos, »bis die Verwaltung des AIAA seinen Verlust und den von acht anderen bestätigte. Ich sage Verschwinden, nicht Tod, wohlgemerkt.«

»Ich kann Ihnen versichern, Mr. Hall, dass Professor Moore bedauerlicherweise verstorben ist. Ich kann Ihnen außerdem versichern, dass sein Fund höchstwahrscheinlich glaubwürdig ist.«

»Und wie wahrscheinlich ist ›höchstwahrscheinlich‹?«, fragte Hall.

Die Stimme, die aus den Lautsprechern durch den Raum drang, klang zuversichtlich. »Ich glaube, dass er Eden fand«, sagte der Mann. »Ich glaube, es existiert.«

Obsidian Hall stand auf und begann, den Raum abzuschreiten. »Wo? Und sagen Sie nur nicht, in der Türkei. Das konnte ich den Berichten entnehmen. Was ich wissen muss, ist wo in der Türkei.«

»Ich fürchte, dieses Geheimnis kennt nur das überlebende Mitglied des Teams des Professors.«

Er blieb stehen und sah zu einem der Lautsprecher hinauf. »Sie meinen diesen Montario?«

»Genau der, ja. Er wurde von den türkischen Behörden wegen des Verschwindens von Professor Moore und dessen Team festgehalten. Doch da Fremdeinwirkung nicht wirklich in Betracht kommt, ließ man ihn gehen.«

»Und wo ist er jetzt?«

»Er ist auf dem Weg nach New York.«

»Dann verraten Sie mir eines«, sagte er. »Warum gab er die Lage Edens nicht den türkischen Behörden preis? Die würden der Sache sicher gerne nachgehen, wenn man bedenkt, dass neun Menschen verschwunden sind.«

»Sie haben ihn dazu gedrängt«, antwortete der Mann. »Aber Mr. Montario behauptete, er könne den Ort nicht genau bestimmen, nachdem er zwei Tage lang durch die Wüste gewandert war.«

»Und Sie glauben, er hat gelogen?«

»Ich will sagen, ich glaube, dass Mr. Montario weiß, wo es liegt, denn schließlich war er dort.«

»Und die Expeditionsteilnehmer? Wie erklärte er ihr Verschwinden?«

»Er behauptet, sie wurden von etwas im Inneren der Tunnel getötet.«

Hall brachte das Glas voll Cognac an seine Lippen, nippte am Rand und senkte dann seine Hand, wobei er sein Hauptaugenmerk auf sein Spiegelbild gerichtet hielt. Dann, eher zu sich selbst, flüsterte er: »Etwas … im Inneren der Tunnel?«

»Soweit ich verstehe, hat er Ms. Moore außerdem darüber informiert, dass im Tempel eine Kammer liegt, die Grabstätten enthält.«

»Grabstätten?« Hall trank noch einen Schluck. »Es scheint, dass Eden mit jedem Augenblick interessanter wird«, sagte er.

»Er beharrt darauf, dass die Grabstätten ein dunkles Geheimnis bergen.«

»Und welches?«

»Anscheinend steht die Wahrheit auf den Wänden der Kammer geschrieben.«

»Die Wahrheit darüber, was sich darin befindet?«

»Das müssen Sie ihn fragen.«

Obsidian Hall begann wieder, auf und ab zu gehen. »Und was, glaubt er, hat das Team des Professors getötet?«

»Das weiß er nicht.«

»Klingt so, als wisse Mr. Montario nicht viel über irgendwas, nicht wahr? Was ist mit Ms. Moore? Kennt sie den Standort?«

»Nein. Aber sie nutzt die Aufzeichnungen ihres Vaters als Richtungsweiser.«

»Verstehe.« Hall stellte sich vor den Spiegel, würdigte seine Erscheinung jedoch nicht, da sein Verstand weiter darüber nachdachte. Die Aussicht darauf, dass Eden existierte, war unvorstellbar. Mehr noch, er verfügte über die Mittel, um innerhalb weniger Tage, wenn nicht sogar Stunden, auf dessen Schwelle stehen zu können, sofern er die Koordinaten besaß.

Plötzlich bedeuteten die Schätze im Prunksaal wenig.

»Ich brauche diese Koordinaten«, sagte er und sah aus dem Fenster auf das sanfte Wogen der Meereswellen hinaus. »Können Sie sie mir besorgen?«

»Nur falls Ms. Moore sie findet, aber das scheint nicht vielversprechend, da ihr Vater solche Sachen für gewöhnlich verborgen hielt.«

»Finden Sie sie, dann werden Sie reich belohnt.«

»Mir reicht die Belohnung zu erleben, dass Professor Moore die Anerkennung bekommt, die er verdient.«

»Professor Moore kann alle posthumen Rührseligkeiten haben, von denen das Institut meint, sie ihm zukommen lassen zu wollen. Mich interessiert nur Eden und das, was sich darin befindet.« Obsidian Hall bewegte sich vor dem Spiegel und straffte die Schultern, dann drehte er sich zur Seite, um das Profil seines flachen Bauchs zu beurteilen. »Da Ms. Moore zu diesem Zeitpunkt keine Rolle spielt, werden wir beim Überlebenden anfangen«, sagte er. »Vielleicht ist Mr. Montarios Erinnerungsvermögen nicht so schlecht, wie er behauptet. Ich bin sicher, seine Erinnerungen werden in dem Moment, in dem ich die Antworten, die ich brauche, aus ihm heraushole, sehr klar werden.«

»Ich bitte Sie nur darum …«

Hall schnitt den Anrufer ohne Abschied ab, indem er die Verbindung trennte. Binnen Sekunden kontaktierte er seinen Diener, einen kleinen Hindu, dessen dunkler Teint in krassem Kontrast zu seiner makellosen weißen Kleidung stand, und teilte ihm mit, er solle den Helikopter für die Reise zum nächsten Flughafen bereit machen, wo er einen Jet chartern würde.

»Wenn ich die Reservierung vornehme, Sir, wohin soll ich mitteilen, dass Sie abreisen möchten?«

»Nach New York«, sagte er. »Ich gehe nach New York.«

Kapitel 4

Ostwärts über dem Atlantischen Ozean

Wenn man Montario so ansah, dann würde man selbst jetzt, auf einem Flug nach New York, glauben, er sei tagelang unter der Wüstensonne herumgeirrt, anstatt der zwei Tage, die er tatsächlich umhergewandert war, bevor ihn ein türkischer Schafhirte bemerkte.

Als man ihn ziellos durch die Wüste wandernd gefunden hatte, war er offensichtlich in verwirrtem Zustand und stark dehydriert, sprach von der Expedition und von Dingen, die absolut keinen Sinn ergaben: das zusammenhanglose Gerede eines fiebrigen Verstands.

Als jedoch die türkischen Behörden ankamen, gab man Montario eine Kochsalzlösung, die ihn wieder in einen normalen Bewusstseinszustand versetzte.

Die beiden Männer der Emniyet Müdürlüğü vom Bezirksdirektorat der Region trugen die blauen Uniformen und silbernen Dienststerne ihres Rangs – Oberkommissar – und befragten ihn offen zum Thema des verschwundenen Teams des Professors. Der Charakter ihrer Befragung war eher unterstellend als neugierig. Beschuldigten sie ihn krimineller Aktivitäten? Ganz gleich, welche Antworten er ihnen gab, sie bezichtigten ihn der Lüge, was ihn äußerst stutzig machte.

»Warum sollte ich lügen?«

Der Beamte mit dem dünnen Schnurrbart auf der Oberlippe lächelte. »Weil neun Menschen vermisst werden«, sagte er zu ihm. »Wir müssen von Ihnen erfahren, was passiert ist, denn Sie waren dort.«

Weitere Fragen drehten sich um kriminelle Andeutungen; die Beamten zeigten mit anklagenden Fingern auf ihn und sagten, er sei für den Tod des Teams verantwortlich. Und wenn er das Gegenteil beweisen wolle, dann sei es in seinem eigenen Interesse, ihnen mitzuteilen, wo sich die Leichen befanden.

Er nannte ihnen die Koordinaten, so gut er sich erinnern konnte, was zu mehreren Suchaktionen durch Rettungsteams führte, alle ohne Ergebnis.

Nachfolgende Verhöre kamen und gingen während der zwei Tage seines Krankenhausaufenthalts. Die Richtung der Fragestellung wurde ernster, als die Polizisten merkten, dass Montario sie endlos im Kreis herumschickte. Und sollte er ihnen nicht verraten, was sie wissen wollten, so versprachen sie ihm, dass er den Rest seines Lebens in einem türkischen Gefängnis absitzen würde.

Da hatte Montario genug und verlangte nach einem Zuständigen der amerikanischen Botschaft. Weiter vermeldete er, dass er nichts mehr zu sagen hatte, ohne dass ein US-Konsul anwesend wäre.

»Dort draußen in der Wüste liegen neun Leichen«, sagte der Mann mit dem dünnen Schnurrbart. Sein Ausdruck war starr und unnachgiebig. »Wir wollen nur Ihren Freunden helfen.«

Montario beugte sich vor. »Das können Sie nicht«, sagte er. Und dann sank er in sein Kissen zurück, den Blick an die Decke gerichtet.

Die Männer saßen da und sahen Montario eine Zeit lang an, die sich wie Stunden anfühlte, obwohl es in Wirklichkeit nur wenige Sekunden waren. Trotzdem machte es ihn nervös, unter ihrem prüfenden Blick dazuliegen.

Ohne ein weiteres Wort zu sagen, standen die Beamten von ihren Stühlen auf, nahmen ihre Jacken und verließen das Zimmer. Als sie fort waren, erlaubte Montario seiner Brust, sich zu entspannen; die Luft strömte aus seinen Lungen.

Sie hatten nichts in der Hand, und das wusste er. Sie hatten sämtliche Verhörtaktiken außer körperlicher Gewalt angewendet. Und auch das wusste er.

Trotzdem konnte er sich am folgenden Tag nur fragen, ob sie wieder zu einer neuen Runde von Schuldzuweisungen auftauchen würden. Das taten sie nicht. Und so betrachtete er die Angelegenheit als erledigt.

Sobald er entlassen wurde, kehrte er zur Ausgrabung von Göbekli Tepe zurück, um seine Sachen zu holen, einen Rucksack voller schmutziger T-Shirts, staubiger Shorts und ungeordneter Notizen. Ohne sich von Alyssa, die angeblich in ihrem Zelt war, zu verabschieden, ging er fort.

Egal, wie sehr er es auch wollte, er konnte ihr nie wieder gegenübertreten, denn er wusste, dass er seine Gefühle würde zurückhalten müssen. Er hatte es im Krankenhaus geschafft, sich zusammenzureißen, hatte sich davon abgehalten, sie mit seinem schmachtenden Blick anzusehen, mit Augen, wie sie nur schwärmten, wenn sie »ich liebe dich« sagten.

Sie besaß nicht nur eine natürliche Schönheit und benahm sich mit anmutiger Eleganz, sondern sie verfügte auch über eine innere Stärke, die zu ihrem Wunsch passte, auf Schritt und Tritt erfolgreich zu sein.

Doch in ihren Augen war er nur Montario, ein studentischer Mitarbeiter, der sich durch die NYU arbeitete. Und er wusste, er würde für sie nie etwas anderes als Montario, der studentische Mitarbeiter, sein.

Während das Flugzeug in einer Turbulenz durchgeschüttelt wurde, schloss er die Augen.

Gleich einer guten Soldatin würde sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Das wusste er. Und deshalb wollte er sich an sie erinnern, wie sie ihn mit vollkommen geraden Zähnen anlächelte, oder wie sie den Kopf neigte, wenn sie einen Witz oder eine Erinnerung teilten.

Sie war eine Moore durch und durch, und nichts konnte daran etwas ändern. Sie würde auf den Spuren ihres Vaters direkt ins schwarze Herz von Eden hineinwandeln. »Ein kalter, dunkler Ort, an dem sich Dinge in der Dunkelheit verbergen«, murmelte er, was die Aufmerksamkeit der Frau neben ihm auf ihn lenkte.

Er öffnete die Augen und seufzte, während das Flugzeug von den Turbulenzen durchgeschüttelt wurde.

Und dann sah er auf seine Uhr.

New York City war weniger als zwei Stunden entfernt.

Als Montario LaGuardia erreichte, war er erschöpft. Er wollte nur noch nach Hause, duschen und schlafen.

Nachdem er ein Taxi zu seiner Wohnung, einem zwölfstöckigen Backsteinmietshaus eine Meile östlich des Times Square, genommen hatte, gab Montario ein knappes Trinkgeld, sehr zum Verdruss des Fahrers, und ging schnell die Treppen hinauf.

Als er seine Eingangstür öffnete, wurde er von der aufgeheizten Abgestandenheit einer Wohnung begrüßt, deren Fenster über einen Monat lang geschlossen geblieben waren. Er ließ seinen Rucksack auf die Couch fallen, ging zum Fenster und öffnete die Vorhänge. Da seine Wohnung nach Westen zeigte, kostete er das rosige Nachglühen des Sonnenuntergangs hinter den Hochhäusern am Horizont der Stadt aus und lächelte.

Es war schön, wieder hier zu sein.

»Willkommen daheim, Mr. Montario.«

Die Stimme war Montario fremd. Er drehte sich mit der Bewegung eines Erschrockenen um, die Augen groß vor Furcht.

Auf der Couch saß ein Mann in einem teuren Anzug, ein Bein müßig über das andere geschlagen. Er machte eine beruhigende Handbewegung, die Montario bedeutete. »Ich entschuldige mich für mein Eindringen«, sagte er. »Ich verlange nur einen Augenblick Ihrer Zeit.«

»Wer sind Sie? Was wollen Sie?«

Die beiden Männer, die den Fremden flankierten, blieben von Montario nicht unbemerkt, und er taxierte rasch ihre affenartigen Züge: ihre vorspringenden Kinnpartien und schrägen Brauen, ihre starken Muskeln und breiten Schultern. Was ihm überhaupt nicht gefiel, waren ihre Blicke, die voll eiskalter Entschlossenheit und böser Absichten waren.

»Das sind meine Männer«, sagte der Fremde und fing seinen Blick ein. »Meine Helfer; wollen wir sie so nennen?«

»Woher kennen Sie meinen Namen?«

Der Fremde sah ihn mit den strahlendsten blauen Augen an, die Montario je gesehen hatte, doch sein Blick war eiskalt. »Tatsächlich habe ich einen Nachteil Ihnen gegenüber«, sagte der Mann mit aufgesetztem Lächeln. »Ich fürchte, ich kenne Ihren Vornamen gar nicht.«

»Ich heiße einfach Montario.«

Das Lächeln des Fremden blühte auf. »Wie Fabio oder Cher oder Liberace, hm?«

Montario antwortete nicht.

»Dann eben Mr. Montario.«

»Ich rufe die Polizei.«

»Mr. Montario.« Der Tonfall des Mannes war nicht länger freundlich, sondern streng. »Sie wollen mir doch nicht wirklich so kommen, oder?« Er hob eine Hand, um auf seine Helfer zu zeigen und ihren Größenvorteil Montario gegenüber zu unterstreichen. »Sie werden es nicht zulassen. Und ich auch nicht.«

»Was wollen Sie?«

»Zuerst will ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Obsidian Hall«, sagte er voller Selbstgefälligkeit.

Montario kniff die Augen zusammen. Er fragte sich, wo er diesen Namen schon einmal gehört hatte, und dann fiel ihm schlagartig ein. Obsidian Hall war ein Milliardär und angeblich ein Mann von zweifelhaftem Ruf, der es oft vorzog, Charakterschwäche zu beweisen, zumindest laut den Medien.

Aber warum war er hier und was wollte er?

»Sie besitzen Informationen, die ich brauche«, sagte Hall schließlich. »Und die werden Sie mir geben.«

»Ich?« Montario zeigte auf sich. »Was könnte ich Ihnen denn geben?«

»Fürs Erste möchte ich, dass Sie mir die Lage Edens verraten.«

Die Männer starrten einander lange in einem Willenskampf an.

Dann sagte Hall: »Sie werden mir geben, was ich haben will, Mr. Montario.«

»Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich nicht weiß«, erwiderte er.

»Das haben Sie vielleicht den türkischen Behörden erzählt. Aber ich bin nicht die türkischen Behörden. Deswegen werden Sie kooperieren.«

»Professor Moore besaß volle Autorität«, sagte er ehrlich. »Er hielt gewisse Informationen eisern verborgen, aus Furcht vor Missbrauch.«