Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

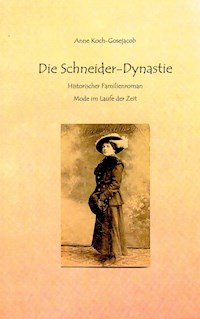

Wenn im neunzehnten Jahrhundert der Ehemann stirbt, die Frau kein Geld mehr zum Leben hat, was geschieht dann mit den Kindern? Anfang des zwanzigsten Jahrhundert macht sich eine junge Frau in München als Putzmacherin und Damenschneiderin selbstständig. Ein gewagtes Unternehmen, das sie aber im Griff hat. Nach ihrer Heirat belastet der Erste und Zweite Weltkrieg die Familie. Durch eine Kriegsverletzung bekommt der älteste Sohn, ein gelernter Schneider keine Anstellung und leidet sehr darunter. Wird er jemals eine Ehefrau finden? Zur Freude der Großmutter und des Vaters ergreift die Tochter auch den fantasievollen und kreativen Beruf der Damenschneiderin. Trotz eisernem Willen und Begabung geht ihr Wunsch nach einem eigenen Atelier nur für kurze Zeit in Erfüllung. Die Schneider-Dynastie ist eine Familiengeschichte über vier Generationen. Eine Zeitgeschichte sowie auch über Mode, die sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Der Schneider

Die Großeltern, Hermann und Ernestine

Die Eltern, Friedrich und Viktoria

Der Sohn, Karl der Große

Die Enkeltochter: Margret

Mode im Laufe der Jahrhunderte

Prolog

Die Schneiderei ist nicht nur etwas für bekannte Modeschöpfer, sondern auch für normale Männer und Frauen, die das Handwerk erlernen können. Nach einer Meisterprüfung dürfen sie Lehrlinge ausbilden und so den Fortbestand ihres Berufs sicherstellen.

Heutzutage kauft man meistens Konfektionskleidung. Will man aber etwas Besonders, etwas Eigenes haben, braucht man dazu einen Schneider oder eine Schneiderin.

Als Hobbyschneiderin kann man vieles auch selbst nähen, mit einem Schnittmuster aus dem Stoffgeschäft oder man lädt es sich aus dem Internet herunter.

Der Schneider

Jedermann

im Dorfe kannte

einen der sich Fritze nannte.

Alltagsröcke, Sonntagsröcke,

lange Hosen, spitze Fräcke,

Westen mit bequemen Taschen,

warme Mäntel und Gamaschen.

Alle diese Kleidungssachen

wusste Schneider Fritz

zu machen.

Nach „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch

Die Großeltern, Hermann und Ernestine

Hermann Hanek war tatsächlich ein begabter Musiker geworden und hatte inzwischen eine Anstellung beim Aachener Symphonieorchester bekommen. Kurze Zeit später lernte er im Haus seines Freundes, bei dessen Geburtstagsfeier, eine junge Verwandte kennen, in der er sich sofort verliebte.

Ernestine, so hieß das Fräulein, hatte in den Jahren um 1872 den Beruf der Modistin erlernt. Zu dieser Zeit war es üblich, dass minderbemittelte Mädchen einen Beruf ergriffen, damit sie später ein eigenes Einkommen hatten.

Inzwischen war Ernestine in einem Geschäft in der Altstadt angestellt und arbeitete auf Wunsch der Kundinnen, Damen der gehobenen Gesellschaft, ausgefallene, hohe schmale Hüte mit Schleifen, Blumen und Federn, die zu langen Ausgeh-Kleidern mit kleiner Schleppe getragen wurden.

Die junge Frau mochte den gutaussehenden Musiker und als er nach einiger Zeit bei ihrer Mutter, der Vater war schon vor Jahren gestorben, um ihre Hand anhielt, stimmte diese der Heirat zu.

Die Hochzeitsfeier fand im nächsten Frühjahr, im Haus von Hermanns Eltern statt, da Ernestines Mutter vor vier Monaten durch Herzversagen zu Tode gekommen war. Seitdem hatte sich Ernestine immer sehr einsam in der kleinen Dreizimmerwohnung gefühlt und war froh, dass Hermann nun bei ihr einzog.

Bis kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes

arbeitete sie weiter im renommierten Hutgeschäft, das meist von reichen, kauffreudigen Damen besucht wurde, da diese sich die teuren Kreationen leisten konnten.

Als Ernestines Tochter auf der Welt war, sie war mit Hilfe einer Hebamme zu Hause geboren, musste sie sich jetzt um die Kleine und natürlich auch weiter um den Haushalt und um den Ehemann kümmern, so dass für das Hutgeschäft keine Zeit mehr übrig blieb. Notgedrungen musste sie ihren Beruf aufgeben.

Im Laufe der Jahre bekam Ernestine noch drei Knaben. Aber trotz der vielen Arbeit als Hausfrau, Mutter und Ehefrau fehlte ihr die fantasievolle Herstellung der unterschiedlichen Hüte, die Arbeit, die sie immer so geliebt hatte.

„Kommst du heute pünktlich nach Hause?“, erkundigte sich Ernestine nach dem Frühstück bei ihrem Ehemann, denn in der letzten Zeit hatte sie das Gefühl, er würde sich in der Weinstube am Markt lieber mit der jungen Kollegin amüsieren, einer Geigerin mit Namen Mimi, die vor kurzem als neues Mitglied im Aachener Orchester aufgenommen worden war.

Eigentlich neigte Ernestine nicht zur Eifersucht, aber man konnte ja nie wissen, was Männer in einem bestimmten Alter so anstellten, wenn sie von jungen, attraktiven Frauen angehimmelt wurden.

Hermann hatte auf die Frage seiner Frau einen Moment gezögert, doch dann antwortete er:

„Ich komme wie immer nach der Musik-Probe möglichst schnell nach Hause.“

Da Ernestine nie wusste, wann diese zu Ende war, blieb ihr nichts anderes übrig, als zu warten. Das konnte sich über Stunden hinziehen, denn die neu inszenierte Aufführung der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die aus vier Sätzen bestand, musste präzise gespielt werden, damit das Stück am Samstagabend bei den vielen geladenen Gästen aus der gehobenen Gesellschaft gut ankam.

Nach der Reichsgründung im Jahr 1871 nahmen Industrie und Wirtschaft einen rasanten Aufschwung. Diese lagen besonders im Raum Berlin, im Ruhrgebiet und im Aachener Becken.

Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken waren jedoch für die Menschen unvorstellbar hart, denn die durchschnittliche Wochenarbeitszeit lag oft bei 72 Stunden.

Doch so nach und nach entwickelte sich Deutschland von einem überwiegenden Agrarstaat zu einem industriell und großstädtisch geprägten Land. Die Schattenseiten aber waren stickige Luft und verschmutzte Flüsse. Ein Bewusstsein dafür entwickelten die Menschen erst gut ein Jahrhundert später.

Dank des Ehrgeizes von Hermann Hanek, der immer die Proben geleitet hatte, war die Musik-Aufführung ein großer Erfolg geworden und so bot man ihm ein Jahr später den begehrten Posten des Hofkapellmeisters an, den er freudig entgegen nahm.

Endlich bekam er mehr Geld und suchte für sich und seine Familie eine größere Wohnung mit einem Salon für kleine Empfänge und Musikvorführungen, die ihm schließlich ein paar Straßen weiter zu einem erschwinglichen Preis angeboten wurde.

Ernestine freute sich, dass sie nun ein Mädchen einstellen konnte, das ihr im Haushalt zur Hand gehen, bei Gesellschaften die Gäste bedienen und sich um die Kinder kümmern konnte.

So hatte sie endlich wieder Zeit, um in einer Ecke des neuen Bügelzimmers modische Hüte für sich und für einige Frauen aus dem Freundeskreis herzustellen, denn sie liebte ihren Beruf noch immer. Diese kreative Arbeit hatte ihr im Laufe der Jahre sehr gefehlt.

Zu aufgesteckten Haaren, eine Art Dutt, trugen die modernen Frauen im Sommer 1880 einen kleinen runden Hut mit Blumen, der mit einem Band unter dem Kinn gebunden wurde.

Wenn eine Dame ihre langen Haare in Locken herunterhängend trug, bot sich ein aufwendiger Hut mit einer breiten Krempe, geschmückt mit etlichen Blüten und Federn an, der mit einer langen Hutnadel befestigt wurde.

Diese romantisch aussehenden Hüte passten wunderbar zu den farbigen, vorne geknöpften Kleidern mit enger Taille und den vielen Rüschen am Rocksaum, der fast auf den Boden berührte.

An Wochentagen zogen die Frauen aber meistens dunkle Kleider aus leichten Woll- Musselin- oder Seidenstoffen an.

Über dem Unterkleid trugen sie enge Korsetts um die begehrte „Stundenglas-Figur“ zu erreichen, auch wenn damit Ohnmachtsanfälle vorprogrammiert waren und die Riechsalzindustrie deshalb höhere Umsätze verbuchen konnte.

Anständige Frauen trugen schwarze oft selbstgestrickte Wollstrümpfe, da weiße als unseriös galten.

Gutsituierte Frauen trugen zum Ausgehen weiße Strümpfe und zur Abendgarderobe gerne eine Stola oder einen Pelzmantel aus Chinchilla.

Nähmaschinen verschiedener Anbieter, die mit einer Tretkurbel, Art Fuß-Wippe, bedient wurden, erleichterten Anfang 1880 erheblich die Herstellung der Garderobe.

Deshalb war auch die nächste größere Geldausgabe, die Ernestine tätigte, eine eigene Nähmaschine von Singer, um damit kleine Änderungen an ihrer Garderobe oder an den Kleidern der Tochter vorzunehmen. Sie schaffte es sogar, selbst einfache Hauskleider für das Mädchen zu nähen.

Auch neue Hüte ließen sich mit der Maschine teilweise zusammennähen. Die Dekorationen musste sie aber weiterhin mit der Hand befestigen.

Ernestine liebte die großen, breiten Hüte mit einer aufwendigen Dekoration aus Blumen und Federn, die sie jetzt als Frau eines Hofkapellmeisters bei einem Empfang oder Spaziergang im Stadtpark, in Begleitung ihres Mannes, tragen konnte.

Die Kinder des Ehepaares freuten sich am meisten über die größere Wohnung. Der älteste von den

Jungen war der Meinung:

„Endlich haben wir ein Zimmer für uns alleine, brauchen keine Rücksicht mehr auf unsere große Schwester zu nehmen, die ja bislang immer etwas an uns auszusetzen hatte. Entweder waren wir zu laut, zu albern oder ihren Reden nach einfach unausstehlich. Auch müssen wir uns keine neuen Freunde suchen, da wir ja weiter in unserem Viertel wohnen und Schule und Schulweg sich für uns auch nicht ändern!“

In der Jesuitenstraße, direkt neben der großen Anna Kirche, lag die gleichnamige evangelische Volksschule zu der alle vier Kinder der Familie Hanek gingen.

Besonders der Geschichtslehrer hatte es ihnen angetan, da er den Unterricht immer mit Legenden und Sagen auflockerte.

Gerade hatte er ihnen die Stadtgeschichte von Aachen erklärt:

„Im 17. Jahrhundert hat eine gewaltige Feuersbrunst fast alle Häuser der Stadt zerstört. Wegen akutem Geldmangel dauerte der Wiederaufbau viele Jahre.“

Zu diesem Thema hatte er neulich in der Stadtchronik eine passende Geschichte gefunden und wollte sie nun den Kindern vorlesen.

Er räusperte sich ein paar Mal, ließ seinen Blick über die Köpfe der ihn erwartungsvoll anschauenden Kinder schweifen und begann:

„Eines Tages meldete sich ein Bäckermeister zu Wort und sagte: Von meinem Großvater habe ich erfahren, dass früher ein Gebäck hergestellt wurde, dass der Stadt großen Reichtum brachte. Es war das Lieblingsgebäck von Kaiser Karl dem Großen. Wenn wir das Rezept wiederfänden, könnte es uns aus der Geldnot helfen.

Als der Teufel eines Tages einem der Bäckerjungen erschien und sagte, er solle ihm den Schlüssel für die Schatzkammer im Rathaus verschaffen, erklärte sich der Junge damit einverstanden, wenn ihm der Teufel dafür das Plätzchen-Rezept besorgen würde.

Natürlich stimmte der sofort zu und macht sich auf dem Weg. Er suchte in den Kellern und auf den Dachböden der verbliebenen Häuser, fand tatsächlich das alte Rezept und gab es dem Bäckerjungen.

Nun wollte er aber auch die Schlüssel für die Schatzkammer haben.

Der listige Bäckerjunge forderte ihn auf, erst die Plätzchen oder Printen wie man damals sagte, zu probieren, die er nach dem uralten Rezept gerade gebacken hatte.

Als der Teufel große Mengen des heißen Gebäcks gierig verschlungen hatte, bekam er fürchterliche Bauchschmerzen und schrie:

„Nicht mal der Teufel kann dieses ekelhafte Zeug vertragen!“

Fluchend kehrte er ohne seinen Lohn zurück in die Hölle.

Der Bäckerjunge hatte den Printen-Teig mit allerlei Gewürzen und Sirup aus Zuckerrüben angesetzt.

Die Printen wurden nun als Heilmittel gebackenen und in den Apotheken verkauft. Mit dem Gewinn konnte die Stadt Aachen wieder aufgebaut werden.“

Ob sich dieses tatsächlich so zugetragen hatte, mussten die Schüler selbst entscheiden.

Die meisten Kinder, wie auch die beiden Jungen von

Hermann und Ernestine waren der Meinung, dass die Geschichte wohl stimmen würde.

Denn nach wie vor wurden die Printen besonders gerne zur Weihnachtszeit gegessen und in großen und kleinen Geschenkdosen überall in‘s ganze Land verschickt.

Ob Vater Hermann in der Weihnachtszeit auch zu viele Printen gegessen hatte oder ob die Bauchschmerzen von einem Darmverschluss oder sonstigem Übel herkamen, ließ sich nicht mehr feststellen. Der herbeigerufene Arzt wusste leider keinen Rat und auch kein Mittel, um die schrecklichen Schmerzen und das Fieber zu lindern.

Hermann Hanek verstarb am nächsten Morgen. Vor drei Monaten war er gerade erst fünfundvierzig Jahre alt geworden.

Bei der Beerdigung wunderte sich Ernestine, dass die junge Geigerin auch unter den Trauergästen war und später eine rote Rose ins offene Grab geworfen hatte.

‚Sollte Hermann doch was mit ihr gehabt haben? Nein, die Toten musste man ruhen lassen. Bestimmt trauerte Mimi nur um ihren Chef und nicht um ihren Geliebten‘.

Weil Hermann, als Oberhaupt der Familie, immer ein gutes Gehalt mit nach Hause gebracht hatte, nun aber nicht mehr da war, konnte sich Ernestine die große Wohnung nicht mehr leisten, denn bislang hatte die Familie keinerlei Rücklagen angesammelt. Immer wieder fragte sie sich:

„Wo sollen wir wohnen? Und wie soll ich meine

Kinder ernähren? Das bisschen, was ich mit den Hüten für Bekannte und Freunde verdiene, reicht nicht hinten und nicht vorne!“

Nach etlichen durchwachten Nächten kam sie zu dem traurigen Entschluss: Eduard, der älteste der Jungen, kann eine Lehre beim Metzger in der Nachbarschaft beginnen und auch beim Lehrherrn wohnen.

Die Tochter und die beiden jüngsten Söhne müssen in ein städtisches Kinderheim, anders geht es nun mal nicht. Ich muss mit den Möbeln, die vom Verkauf übrig bleiben, mir ein Zimmer nehmen und Arbeit suchen. Der Lohn könnte gerade für mich reichen.

Schweren Herzens brachte sie ihre Überlegungen am nächsten Tag den Kindern bei, die nur sehr widerstrebend zustimmten und sich umgehend bei Ernestines Schwiegermutter, Oma Clara, beschwerten, die inzwischen im Nachbarhaus wohnte. Heulend berichteten sie ihr:

„Mutter will uns in ein Kinderheim geben.“

Clara ging sofort zur Schwiegertochter und stellte sie zur Rede:

„Wie kannst du nur so etwas machen? Man kann doch nicht die eigenen Kinder weggeben!“

„Es fällt mir schwer genug. Aber wovon sollen wir leben? Du weißt doch, dass dein Sohn nichts gespart hat. Ich kann in der Gaststätte am Markt ein Zimmer

bekommen. Aber nur, wenn ich dafür in der Küche mithelfe: Kartoffeln schäle, Gemüse putze, den Abwasch mache und so weiter…

Der Verdienst ist sehr gering. Wenn ich wieder Arbeit als Modistin bekommen habe und besser verdiene, kann ich mir vielleicht eine kleine Wohnung leisten

und die Kinder zurückholen. Seit Schwiegervater tot ist, kommst du mit deiner kleinen Pension doch auch nur knapp über die Runden, weißt wie schwer das Leben als alleinstehende Frau ist.“

Was sollte Clara dazu sagen, die Schwiegertochter hatte ja Recht.

Für die Kinder war das städtische Heim ein Schock, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie bekamen genug zu essen, hatten ein Dach über dem Kopf und konnten weiter zur Schule gehen.

Am Sonntagnachmittag konnten sie sich mit ihrer Mutter und dem großen Bruder im nahe gelegenen Park treffen, was beim Abschied immer zu Tränen führte, sich aber leider nicht ändern ließ.

Irgendwann hatte Karl, Ernestines zweiter Sohn, einen Unfall. Er war auf der Straße von einem Pferdefuhrwerk angefahren worden und hatte sich an der Hüfte verletzt. Sein Bein verkürzte sich dadurch etwas, sodass er ein Leben lang darunter leiden musste, oft Schmerzen hatte.

Kurz darauf mussten Karl und Friedrich das Heim verlassen. Die Leiterin hatte für beide Jungen eine Pflegefamilie in Neuss gefunden.

Die kleine Stadt lag gegenüber von Düsseldorf, auf der linken Rheinseite. Zirka 90 km von ihrer Heimatstadt Aachen entfernt, sodass sie auch nicht mehr jeden Sonntag ihre Mutter sehen konnten, oft traurig waren.

Durch die liebevolle Betreuung der neuen Familie, die sich immer Kinder gewünscht hatten, fühlten sich die Jungen so nach und nach einigermaßen zu Hause. Sie besuchten die evangelische Schule am Markt,

lernten fleißig und bekamen gute Zeugnisse.

1904 wurde Karl in der spätgotischen Klosterkirche Marienberg konfirmiert und ein Jahr später Friedrich. Als Erinnerung bekam jeder Knabe von den Pflegeeltern eine Bibel mit persönlicher Widmung geschenkt.

Karl, der ja eineinhalb Jahre älter war als Friedrich, hatte inzwischen durch Beziehungen seiner Mutter, die zweimal im Jahr die Jungen an einem Besuchertag sehen durfte, eine Schneiderlehre in Aachen begonnen. Durch Karls Fürsprache konnte sein Bruder Friedrich im Oktober 1906 dort auch eine Lehre beginnen.

„Fein, dass wir wieder zusammen sind, beide bei unserem Meister wohnen können.“

Karl war glücklich und freute sich über die Anstellung des jüngeren Bruders.

Zu der Zeit war es immer noch üblich, dass die Lehrjungen im Haus des Meisters wohnten, der ihnen immer wieder einbläute:

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre!“

Das handwerkliche Geschick hatte Friedrich wohl von seiner Mutter geerbt, denn er begriff sehr schnell und konnte gut mit Nadel und Faden umgehen.

Der Meister mochte seinen talentierten Lehrling und im dritten Lehrjahr ließ er ihn schon selbstständig Anzughosen oder Jacken zur Anprobe eines Kunden anfertigen.

Bruder Karl war nicht ganz so geschickt, hatte aber die Lehre beendet und inzwischen eine neue Anstellung in einer anderen Stadt gefunden. Er war traurig, dass sich ihre Wege wieder mal getrennt hatten.

Im Oktober 1909 musste Friedrich bei der Handwerkskammer in Aachen seine Gesellenprüfung ablegen und bestand die theoretische und die praktische Prüfung mit der Note „Sehr gut“.

Voller Stolz zeigte er den Gesellenbrief seinem Meister, der ihn für ein weiteres Jahr beschäftigte.

So konnte Friedrich ab und zu sonntags seine Mutter besuchen, die inzwischen mit seiner Schwester in einer kleinen Wohnung, in der Nähe der Altstadt lebte.

Ernestine hatte endlich wieder eine Anstellung als Modistin in einem Hutgeschäft gefunden und die Tochter arbeitete inzwischen als Hausmädchen bei einem Lehrerehepaar. So reichte das Geld für neue angemessene Kleidung, für den Lebensunterhalt und für die Miete.

Als für Friedrich das zusätzliche Arbeitsjahr vorüber war, er seinen netten Lehrherrn verlassen musste, fuhr er mit der Eisenbahn zu seinen Pflegeeltern nach Neuss, die er während der Lehrzeit nur ein paar Mal im Jahr besuchen konnte.

In Köln unterbrach er die Fahrt und ließ sich in einem Atelier mit seinem Gesellenstück, einem einreihigen dunkelblauen Anzug mit modischen breiten Revers und einer Weste fotografieren.

Seine Pflegeeltern freuten sich, als der junge Mann abends bei ihnen ankam, wieder bei ihnen wohnte.

Eine Woche später wurde mit der Post für Friedrich ein Päckchen vom Kölner Fotoatelier zugestellt.

Erfreut bedankten sich die Pflegeeltern bei dem jungen Mann, als sie von ihm das schöngerahmte Foto bekamen.

Zu der Zeit herrschte in Europa ein Klima verhaltener Spannung und trügerischen Friedens.

Konflikte wurden nicht mit Waffen ausgetragen, stattdessen gab es lautstarke nationalistische Reden.

Im Schloss zu Königsberg hielt Kaiser Wilhelm II. eine programmatische Rede und empfahl den Männern die Pflege kriegerischer Tugenden und den Frauen stille Arbeit im Hause und in der Familie.

Friedrich hatte einen Teil der abgedruckten Rede des Kaisers in der Zeitung gelesen und beschloss zur Wehrmacht zu gehen, denn bisher hatte er noch keine neue Anstellung als Schneider gefunden.

Im Oktober 1910 begann er seinen Dienst als Ersatz-Rekrut in der Kompanie beim Königlichen-Preußischen-Infanterie-Regiment von Lützow, mit der Nummer 25.

Zwei Jahre später war Friedrichs Ausbildung beendet und er wurde zur Reserve beurlaubt. Seinen Wehr-Sack mit Waffenrock, Hose, Unterwäsche, Mütze, Halsbinde, Hemden, Schuhe sowie ein Paar Stiefel musste er mitnehmen und fuhr damit zu seinen Pflegeeltern, wo ihm immer noch sein altes Zimmer zur Verfügung stand.

Am 21. Oktober1912 bekam er den Befehl, sich wieder in der Kaserne zu melden.

Dort wurde ihm mitgeteilt, sich umgehend in der Schneiderwerkstatt zu melden, wo er bis Anfang des folgenden Jahres arbeitete.

Im März versetzte man ihn nach Brühl, wo er in der Näherei neue Kragen an alte Uniformjacken nähen musste.

Ein halbes Jahr später wurde ihm mitgeteilt:

„Sie haben immer sehr gute Arbeit geleistet, deshalb werden Sie nach München versetzt. In der dortigen Kaserne braucht man dringend einen kompetenten, neuen Leiter für die Schneiderstube.“

Friedrich schrieb einen Brief an seine Pflegeeltern nach Neuss und einen Brief an seine Mutter in Aachen, in denen er ihnen mitteilte, dass er ab sofort nach Bayern versetzt würde.

Einerseits hätte er sich sehr über die Anerkennung seiner Arbeit gefreut, andererseits würde er aber lieber in Preußen bleiben.

*

Die Eltern, Friedrich und Viktoria

München war so ganz anders als Brühl, einfach eine quirlige Großstadt, in der man sich verlaufen konnte. Auch musste man stets aufpassen, damit man auf der Straße nicht von einem eiligen Kutscher oder von einem der neumodischen Automobile angefahren wurde.

Selbst die relativ langsam fahrende Straßenbahn konnte einem gefährlich werden, wenn man zum Beispiel mit dem Fuß in die Schienen kam, feststeckte und sich nicht schnell genug befreien konnte.

Neulich hatte Friedrich mitbekommen wie so etwas einer älteren Frau passierte. Der Straßenbahnführer konnte nicht mehr früh genug bremsen und der Wagen rollte über sie hinweg. Die Feuerwehr musste anrücken, um sie zu befreien. Als man die Frau unter dem Wagen hervorzog, war sie bereits tot.

Viele neugierige Menschen hatten sich um den Unfallort versammelt, drängten sich wissbegierig nach vorne und erschwerten die Arbeit der Helfer.

Mehrere Personen, die eilig auf das Feuerwehrauto gestiegen waren um besser sehen zu können, konnten nur durch die Polizei mit der Peitsche vertrieben werden.

Bei dem Gedanken an diese Menschen musste sich Friedrich schütteln und verglich sie mit hungrigen Raubtieren, die ihr Opfer belauerten.

Schwierig war für Friedrich auch die Sprache. Um den bayrischen Dialekt zu verstehen, musste er stets gut aufpassen. Besonders, weil seine neuen Kammeraden reichlich schnell und undeutlich sprachen.

Seinen Pflegeeltern hatte er in einem Brief als Beispiel einen Satz aufgeschrieben:

„Wer mit’m linken Fuaß zerscht aus’m Bette außidteigt, …“

Nur mit viel Mühe konnten sie es entziffern, geschweige denn aussprechen und bedauerten ihren Pflegesohn.

‚Eine schreckliche Sprache. Warum können die Menschen hier in München nicht Hochdeutsch reden?‘, überlegte Friedrich.

Es kam auch vor, dass die Mitarbeiter in der Schneiderstube seine Anweisungen nicht verstanden und nachfragen mussten, dann war es wiederum Friedrich, der ihre Fragen nicht verstand, sodass es ein allgemeines Gelächter gab.

Sonntags hatte Friedrich immer frei und wenn das Wetter schön war, erkundete er die Stadt, aß mittags im Hofbräuhaus eine Weißwurst und probierte das bayrische Bier, das ihm besser schmeckte, als die komische helle Wurst, die man aus der Pelle lutschen sollte.

Auch musste man sich dauernd gründlich die Hände waschen, um die Verbreitung der zunehmenden Typhuserkrankungen zum Stillstand zu bringen.

Die Ursache der schlimmen Erkrankung war eine mit Typhuskeimen infizierte Milch, die in den Handel gekommen und ohne abkochen getrunken worden war.

Im Herbst 1913 lernte Friedrich im Englischen Garten, in einem der Cafés, eine nette junge Frau kennen, die auch das Schneiderhandwerk erlernt hatte, wie sie ihm bereitwillig erzählte. Sie hieß Viktoria Bainger und wusste genau, was sie wollte. Da ihr der junge Mann gefiel, schlug sie ihm vor:

„Wenn Sie damit einverstanden sind, können wir uns ja immer am Sonntagnachmittag hier im Café treffen.“

Weil Friedrich selber eher schüchtern und zurückhaltend war, stimmte er ohne Wiederrede zu.

Gemeinsam gingen sie Sonntagnachmittags im herbstlich angehauchten Englischen Garten spazieren oder flanierten durch die quirlige Innenstadt, wo Viktoria ihm die Sehenswürdigkeiten Münchens zeigte.

Am Platzl in der Altstadt, am Wiener Café, las Viktoria ihm vor, was auf einem Schild neben dem Eingang stand.

„Hier steht ein edles Bürgerhaus, das nach dem Hofkapellmeister Orlando di Lasso benannt wurde.“

„Wir können ja hineingehen und etwas trinken. Vielleicht möchtest du auch ein Stück Kuchen essen?“, schlug Friedrich vor.

Weil Dora Kuchen liebte, sagte sie auch nicht nein zu der Einladung. Beim Essen erzählte ihr Friedrich von seiner Heimatstadt, von Aachen.

„Mein Vater war dort auch etliche Jahre als Hofkapellmeister angestellt. Leider ist er viel zu früh gestorben!“

„Genau wie mein Vater, aber leider kann man sich sein Lebensende nicht aussuchen. Der Tod kommt, wann er es für richtig hält.“

Nach dem Cafébesuch zeigte Viktoria ihm auf dem Marienplatz das Rathaus, das im neugotischen Stil erbaut wurde und ein schönes Glockenspiel besaß.

„Wenn du magst, können wir den Turm besteigen und uns die Stadt von oben ansehen?“, schlug Friedrich vor.

„Ich glaube, heute ist es schon zu spät dafür, aber vielleicht am nächsten Sonntag.“

Nach Schwabing trauten sie sich aber nicht. Sie hatten gehört, dass dort meistens Literaten, Maler und halbseidene Personen verkehrten. Es hieß, dass in einer der Kneipen Joachim Ringelnatz oft einkehrte und dort als „Hausdichter“ seine Verse schrieb.