9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

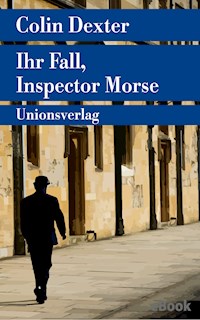

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Inspector Morse, so genial er auch sein mag, hat eindeutig einen wunden Punkt: die Liebe. Irgendwie will es nie so recht klappen, und die richtigen ersten Worte finden sich auch nicht von allein. Umso verwirrter ist Morse, als er ohne die kleinste Peinlichkeit einen ganzen Abend in Gesellschaft der bezaubernden Anne meistert. Als er sie besuchen will, steht die Tür offen. Er geht hinein, doch niemand ist da. Wenig später wird er an einen Tatort gerufen: in dieselbe Wohnung. Anne wurde tot aufgefunden. Erhängt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über dieses Buch

Inspector Morse hatte noch nie Glück in der Liebe. Umso verwirrter ist er, als er ohne die kleinste Peinlichkeit einen ganzen Abend in Gesellschaft der bezaubernden Anne meistert. Als er sie besuchen will, steht die Tür offen, doch niemand ist da. Kurz darauf wird er an einen Tatort gerufen: in ihre Wohnung. Anne wurde tot aufgefunden. Erhängt.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Colin Dexter (1930-2017) studierte Klassische Altertumswissenschaft. Er ist der Schöpfer der vierzehnteiligen Krimireihe um Inspector Morse. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire für Verdienste um die Literatur ausgezeichnet.

Zur Webseite von Colin Dexter.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Colin Dexter

Die Toten von Jericho

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Marie S. Hammer

Ein Fall für Inspector Morse 5

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument

Die englische Originalausgabe erschien 1981 bei Macmillan, London.

Die deutsche Erstausgabe erschien 1986 im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.

Für die vorliegende Ausgabe hat Eva Berié die deutsche Übersetzung nach dem Original überarbeitet.

Originaltitel: The Dead of Jericho

© by Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International 1981

Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Alexandre Rotenberg (Alamy Stock Foto)

Umschlaggestaltung: Sven Schrape und Peter Löffelholz

ISBN 978-3-293-31028-5

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 24.06.2024, 07:00h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DIE TOTEN VON JERICHO

PrologErstes Buch1 – Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem …2 – Gegen das Tor zum Rosengarten hin, das wir …3 – Dort sehen wir die Frau, erhängt, um ihren …4 – Ich leg mich nieder und schlummre,Erwach jeden Morgen …5 – Die meisten Menschen führen ein Leben voll stiller …6 – … den Schicksalsschlüssel,Das schnöde Werkzeug aller unsrer …7 – Ich sage immer: »Schafft das Bridgespiel ab!« Es …8 – Der Mann, der mehr Leben durchlebt als eins,Schaut …9 – Die schlimmste Art Mord ist der Selbstmord …Zweites Buch10 – … die NotenSind der Notiz nicht wert …11 – Lesen und schreiben kann er nicht, Euer Ehren …12 – Die Ereignisse, deren Zeuge Sophokles wurde, waren in …13 – Sit Pax in Valle Tamesis14 – Chaos ging dem Kosmos voraus; und in ein …15 – Zeit heilt die Herzen von Zärtlichkeit, und jetzt …16 – Die Burschen für die Mädchen und die Burschen …17 – Geh nur voran! Ich folge dir18 – Ein erfahrener, umtriebiger, ehrgeiziger und oft sehr fantasievoller …19 – Alibi (lat. alibi, anderswo); Nachweis der Abwesenheit vom …20 – Certum est quia impossibile est21 – Ernannt schon hab ich meinen OffizierDrittes Buch22 – … denn diese Milchbrust, die durch die …23 – … und machte ihm einen bunten Rock24 – In alle Wahrheit mischt sich Lüge25 – Ohne Bildung ist das Leben eines Mannes gleich …26 – Es gibt eine Gruppe von Kreuzworträtseln, bei der …27 – Die Zeit ist aus den Fugen28 – Besitzt du große Fähigkeiten, so wird Fleiß sie …29 – Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern …30 – Es gibt mitunter Arbeiten, bei denen Satzbau …31 – Sie setzte sich nieder und gab auf vier …32 – Ein Mann ohne eine Adresse ist ein Vagabund …Viertes Buch33 – Welches ist der Maid Geschick,Wer führt sie als …34 – Das Gute an einem Hotel ist, dass es …35 – Sir – (Nomen, mask.) Form der Anrede für …36 – Prahlhans und Lügner sind nahe Verwandte37 – Noch niemals sah ich einen Mann,Der schaute so …38 – Fingerabdrücke werden so häufig am Schauplatz des Verbrechens …39 – Die Mühsal unsres stolzen zorngen Staubs gibt es …EpilogMehr über dieses Buch

Über Colin Dexter

Colin Dexter: »Ich liebe es, von einem Krimi an der Nase herumgeführt zu werden.«

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Colin Dexter

Zum Thema Kriminalroman

Zum Thema Spannung

Zum Thema England

Für Patricia und Joan,die in Jericho zu Hause sind

Prolog

Und ich frag mich, wie hätten sie zusammenfinden sollen!

T. S. Eliot, La Figlia Che Piange

Schön ist sie eigentlich nicht, dachte er. Einmal vorausgesetzt, Schönheit ließe sich überhaupt objektiv messen: sub specie aeternae pulchritudinis sozusagen. Sie waren einander gleich zu Anfang vorgestellt worden und hatten dabei nur die üblichen Höflichkeitsfloskeln gemurmelt. Doch seither waren sich ihre Blicke über den Raum hinweg immer wieder begegnet, und sie hatten sich für Momente in die Augen gesehen. Nach seinem dritten Glas Rotwein – von nicht eben bester Qualität – gelang es ihm, sich dem kleinen Kreis von drei, vier flüchtigen Bekannten, mit denen er zusammengestanden hatte, unauffällig zu entziehen.

Die Gastgeberin Mrs Murdoch, eine stattliche tatkräftige Frau Ende vierzig, begann eben die ersten Gäste mit freundlicher Bestimmtheit in Richtung auf das Buffet zu dirigieren, das am anderen Ende des großen Raumes auf einigen Tischen angerichtet war. Als sie an ihm vorbeikam, trat er einen Schritt auf sie zu und sprach sie an. »Ein netter Abend!«

»Ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Jetzt dürfen Sie aber nicht die ganze Zeit allein hier herumstehen. Sie sollten ein bisschen auf die Leute zugehen! Habe ich Sie übrigens schon bekannt gemacht mit …?«

»Danke, lassen Sie nur. Ich werde mich umsehen. Versprochen.«

»Ich habe den meisten hier schon von Ihnen erzählt.«

Er nickte nur, ohne allzu große Begeisterung zu zeigen, und blickte ihr aufmerksam in das großflächige, nicht besonders anziehende Gesicht. »Sie sehen gut aus.«

»Ich fühle mich auch gut.«

»Was machen die Jungen? Die müssen doch jetzt auch schon (ja was eigentlich?) äh … bald erwachsen sein?«

»Michael ist achtzehn. Edward siebzehn.«

»Wie doch die Zeit vergeht! Da sind sie wahrscheinlich bald mit der Schule fertig?«

»Michael macht nächsten Monat Abitur.« (»Das Buffet ist dort hinten, Rowena. Bitte bedien dich.«)

»Ich hoffe, er verfügt über die nötige Ruhe und Zuversicht?«

»Mir scheint, als sei Zuversicht eine reichlich überschätzte Haltung. Finden Sie nicht auch?«

»Ja, vielleicht haben Sie recht«, antwortete er etwas zögernd. Darüber hatte er noch nicht nachgedacht. (Täuschte er sich, oder hatte er in Mrs Murdochs Augen ein leichtes Unbehagen bemerkt?) »Weiß er schon, was er studieren will?«

»Biologie, Französisch und Wirtschaftswissenschaften.« (»Ja, dort hinten. Bitte nehmen Sie sich selbst.«)

»Ach, wie interessant«, sagte er, während er sich im Stillen fragte, welche Gründe den jungen Murdoch bewogen haben mochten, eine derart merkwürdige Fächerkombination zu wählen. »Und Edward? Was …?« Er sprach ins Leere, denn Mrs Murdoch war schon weitergegangen und kümmerte sich um andere Gäste. Er fand sich auf einmal allein. Seine Gesprächspartner von vorhin beugten sich inzwischen am anderen Ende des Raumes über diverse Häppchen, kalten Braten und Salate, stießen ihre Gabeln in Hühnerbrüstchen und beluden sich die Teller mit Krautsalat. Er fixierte ungefähr zwei Minuten die nahe Wand, und man hätte meinen können, er sei in eine kritische Betrachtung des dort hängenden Aquarells versunken, das offensichtlich das Werk eines dilettierenden Freizeitmalers war. Doch dann setzte er sich plötzlich in Bewegung. Vor dem Buffet hatte sich eine Schlange gebildet. Sie stand ganz am Ende, und er stellte sich hinter sie.

Er wagte einen Vorstoß. »Sieht gut aus, nicht?« Keine besonders originelle Bemerkung, aber sie hatte ihren Zweck erfüllt, denn sie wandte sich zu ihm um. »Hungrig?«, fragte sie. Hatte er Hunger? Er wusste es nicht. Aus der Nähe sah sie noch anziehender aus mit ihren großen dunklen Augen und dem zarten, klaren Teint. Sie lächelte ihn an.

»Ein bisschen vielleicht«, sagte er.

»Ich glaube, Sie essen zu viel.« Sie legte ihre Hand dorthin, wo sich unter dem weißen Hemd sein Bauch abzeichnete, und spreizte die Finger. Das Hemd hatte er extra für diesen Abend gewaschen und gebügelt – eigenhändig. Ihre Finger waren schlank und kräftig, die Nägel sorgfältig manikürt und dunkelrot lackiert.

»Aber alles in allem bin ich doch noch ganz passabel, oder?« Er genoss die Situation, und seine Stimme klang übermütig, fast wie die eines Schuljungen.

Sie neigte den Kopf leicht zur Seite und tat so, als versuche sie, seine Qualitäten herauszufinden. »Hm, nicht übel«, konstatierte sie und schürzte die Lippen.

Um die Schüssel mit den Roten Beten zu erreichen, musste sie sich weit über den Tisch recken, und er betrachtete beinahe andächtig die sanfte Kurve ihres schmalen Hinterns. Und dann, von einem Moment auf den andern, fühlte er sich wieder einmal ein bisschen allein und verlassen. Sie hatte eine Unterhaltung mit dem Mann vor sich begonnen, Mitte zwanzig, groß, blond, sonnengebräunt und mit einem athletischen Körper, an dem kein Gramm Fett zu viel war. Er schüttelte den Kopf, und ein resigniertes Lächeln spielte um seine Lippen. Dass er immer noch auf diese alten Wunschfantasien hereinfiel … Mit fünfzig kam man zum Glück in das Alter, wo die Sehnsüchte allmählich nachließen. Aber eben erst allmählich.

Auf dem letzten Tisch hatte man einen Teil der Fläche frei gelassen und einige Stühle bereitgestellt. Dort würde er sich hinsetzen und in aller Ruhe sein Mahl verzehren. Wenigstens ersparte er sich so die Verdauungsprobleme, die ihn unweigerlich erwarteten, wenn er sich in einem der Sessel niederlassen würde, um in jener furchtbar unbequemen, vornübergebeugten Stellung zu essen, wie sie die anderen Gäste offenbar zu bevorzugen schienen. Er füllte sein Glas nach, zog sich einen Stuhl heran und führte gerade den ersten Bissen zum Mund, als sie plötzlich neben ihm stand.

»Sie sind anscheinend der einzige vernünftige Mensch hier«, sagte sie.

»Ich muss Rücksicht nehmen auf meine Verdauung«, erwiderte er kurz, ohne von seinem Teller hochzublicken. Wozu versuchen, einen guten Eindruck auf sie zu machen? Sosehr er sich auch anstrengen mochte, die Tatsache blieb bestehen, dass er ein Mann war, der die besten Jahre hinter sich hatte. Und man sah ihm sein Alter an. Er hatte einen Bauch, und sein Haar begann sich auch schon zu lichten. Doch dafür sprossen ihm seit Längerem Borsten aus den Ohren. Nein, sie beide passten nicht zusammen. Besser, sie hielte sich an den lüsternen jungen Adonis dort drüben, der sie schon die ganze Zeit mit seinen Blicken verschlang.

»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«

Er sah endlich auf, betrachtete sie in ihrem hellen, eng anliegenden Kleid und wies mit einer Handbewegung auf den Stuhl neben sich. »Ich hatte Sie schon verloren gegeben«, sagte er nach einer Weile.

Sie hob ihr Glas an die Lippen, trank einen Schluck und fuhr mit dem Ringfinger ihrer linken Hand sacht den Innenrand des Glases entlang. »Und haben Sie es bedauert?«, fragte sie leise, den Mund dicht an seinem Ohr.

»Ja«, sagte er. »Ich hätte Sie gerne weiter für mich gehabt. Ich bin eben ein großer Egoist.« Es sollte scherzhaft klingen, aber sein Blick blieb kalt und abschätzend.

»Und ich habe mir gewünscht, Sie würden mir zu Hilfe kommen«, sagte sie. »Dieser blonde Langweiler da drüben – oh, Entschuldigung? Er ist nicht zufällig …?«

Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich kenne ihn nicht.«

Sie blickte sich um. »Ich kenne überhaupt niemanden hier.«

Ihre Stimme war ernst geworden, und beide widmeten sich schweigend ihrem Essen.

»Ein paar der Anwesenden wären sicher hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte er nach einiger Zeit.

Sie lächelte entspannt. »Kann schon sein. Aber sie öden mich alle an mit ihrem Geschwätz.«

Er hob die Schultern. »Ich bin auch langweilig.«

»Das glaube ich nicht!«

»Ich bin keinen Deut besser als die anderen.«

»Was meinen Sie damit?« Ihre Stimme hatte einen leichten nordenglischen Akzent. Vielleicht kam sie aus Lancashire.

»Soll ich es Ihnen erklären?«

»Ja, bitte.«

Wieder, wie schon zu Beginn des Abends, sahen sie sich einen Moment lang in die Augen, dann senkte der Mann den Blick auf seinen Teller. Er hatte nur wenig gegessen. »Ich finde Sie sehr attraktiv«, sagte er ruhig. »Das ist alles.«

Sie sagte nichts, und beide wandten sich wieder ihrem Essen zu, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.

»Wirklich gut«, sagte der Mann schließlich, wischte sich mit einer orangefarbenen Papierserviette den Mund ab und wollte aufstehen. »Was darf ich Ihnen holen, Madame? Also – da wären … äh, Obstsalat und Kuchen und dann noch so ein Karamellzeug …«

Sie legte ihm ihre Hand auf den Arm. »Lassen Sie uns doch einfach ein bisschen hier sitzen und uns unterhalten. Ich habe immer Schwierigkeiten, gleichzeitig zu essen und zu reden, wie das andere offensichtlich können.«

Ihre Bemerkung war zutreffend. Der große Raum war – das wurde ihm erst jetzt bewusst – von Besteckgeklapper und Stimmengewirr von dreißig Gästen erfüllt. »Noch etwas Wein?«, fragte er.

»Ich glaube, ich habe genug gehabt, oder?«

»Sobald man meint, genug zu haben, ist es an der Zeit für mehr.«

Sie lachte ihn an. »Haben Sie sich das ausgedacht?«

»Nein, das habe ich mal auf der Rückseite einer Streichholzschachtel gelesen.«

Sie lachte wieder, und beide tranken einen Schluck Wein.

»Übrigens … was Sie da eben gesagt haben … dass Sie mich … also, dass Sie …«

»Dass ich Sie attraktiv finde?«

Sie nickte.

»Und?«

»Ich möchte gerne wissen, warum Sie es gesagt haben.«

Er zuckte mit den Achseln, wie um Gleichgültigkeit zu demonstrieren. »An solche Äußerungen müssten Sie sich doch eigentlich inzwischen gewöhnt haben. Bestimmt haben Dutzende von anderen Männern vor mir schon dasselbe gesagt. Warum nehmen Sie es nicht einfach zur Kenntnis, und damit hat sichs? Streng genommen ist Ihr Aussehen ja auch gar nicht Ihr Verdienst – der liebe Gott hat es in diesem Punkt eben nur besonders gut mit Ihnen gemeint. So wie ich ganz ohne eigenes Zutun einen überragenden Verstand mitbekommen habe.«

»Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet.«

»Nein? Ich dachte …«

»Meine Frage bezog sich nicht darauf, dass Sie es gesagt haben, sondern wie.«

»Und wie habe ich es gesagt?«

»Das ist schwer zu beschreiben. Irgendwie nett eben, aber gleichzeitig auch irgendwie etwas traurig.«

»Sie sollten sich abgewöhnen, dauernd ›irgendwie‹ zu sagen.«

»Ich wollte Ihnen einen Eindruck wiedergeben und hatte Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Aber ich kann auch den Mund halten, wenn Ihnen das lieber ist.«

Er schüttelte langsam den Kopf. »Da sieht man mal wieder, wohin einen Ehrlichkeit führt. Ich habe gesagt, dass ich Sie attraktiv finde. Und wissen Sie, warum? Neben Ihnen zu sitzen und Sie anzusehen tut mir gut. Und wenn Sie es genau wissen wollen: Ich glaube, je länger ich Sie ansehe, umso attraktiver werden Sie. Das muss am Wein liegen.« Sein Glas war leer, und er streckte die Hand nach der Weinflasche aus.

»Das Problem ist nur, dass die meisten Männer, wenn sie eine Frau attraktiv finden, nur einen Gedanken im Kopf haben: möglichst schnell mit ihr ins Bett zu gehen. Danke und tschüss!«

»Und wieso ist das ein Problem?«

»Weil es zwischen Männern und Frauen mehr geben kann als nur Sex. Viel mehr.«

»Vielleicht haben Sie recht. Mir fehlt, um da mitreden zu können, leider die Erfahrung.«

»Aber wenn Sie eine Frau mögen, dann doch für das, was sie ist, und nicht nur für ihr Aussehen, oder?« Sie hatte sich ihm zugewandt. In ihren Augen stand ein Ausdruck ungestümer Zuneigung.

»Jetzt würde mich aber wirklich interessieren, wie Sie zu dieser …« Er musste plötzlich schlucken und konnte nicht mehr weiterreden. Sie hatte unter dem Tisch nach seiner Hand gegriffen und verschränkte ihre Finger mit den seinen.

»Würden Sie mir wohl mal den Wein herüberreichen?« Einer der Gäste, ein massiger, schon älterer Mann mit ungesund roter Gesichtsfarbe, war, ohne dass sie es bemerkt hatten, hinter sie getreten. »Tut mir wirklich leid, dass ich Sie stören muss, aber ich sitze nun mal nicht gern auf dem Trockenen.«

Sie rückten wie ertappt auseinander und blieben auch so, denn die übrigen Gäste begannen jetzt erneut, sich vor dem Buffet zu sammeln, um sich ihren Nachtisch zu holen.

»Es ist wohl besser, wir schließen uns den anderen wieder an«, sagte er ohne rechte Überzeugung. »Ich fürchte, wir fallen sonst auf.«

»Würde Ihnen das etwas ausmachen?«

Er schien einen Moment lang ernsthaft nachzudenken, dann verzog sich sein Mund zu einem breiten Grinsen. »Also, wenn ich es mir recht überlege – eigentlich schert es mich einen Dreck, was die Leute hier von mir denken. Und wenn wir die ganze Nacht hier zusammensäßen! Das wäre übrigens gar keine schlechte Idee. Ich hätte große Lust dazu, und wenn Sie auch wollen …«

»Das dürften Sie doch jetzt eigentlich wissen! Holen Sie mir lieber ein Stück von dem Kuchen dort drüben. Und hier!« Sie leerte mit einem Zug den Rest ihres Weins. »Sie können mir auch gleich noch ein Glas Wein mitbringen. Aber bitte voll!«

Nachdem beide ihren Kuchen aufgegessen und sie sein Angebot, ihr Kaffee zu holen, dankend abgelehnt hatte, nutzte er eine Gesprächspause und bat sie, ihm von sich zu erzählen. Und das tat sie.

Ihr Geburtsort war Rochdale. Sie war eine intelligente und fleißige Schülerin gewesen und hatte es geschafft, ein Stipendium an der Lady Margaret Hall zu bekommen. Dort hatte sie Neuere Sprachen studiert und nach dem Examen, das sie mit der Note »Gut« bestanden hatte, Oxford verlassen, um die Auslandsabteilung eines kleinen, in Croydon ansässigen Verlages zu übernehmen. Die Firma war erst wenige Jahre zuvor von zwei ebenso ehrgeizigen wie geschäftstüchtigen Brüdern gegründet worden und verlegte Lehrbücher für Englisch als Fremdsprache. Die rasche Zunahme der Auslandsaufträge hatte es angebracht erscheinen lassen, die Geschäftsverbindung zu den Kunden auf dem Kontinent zu intensivieren. So war sie zu ihrem Job gekommen. Die Tätigkeit erwies sich als interessant und war sehr gut bezahlt, zumal wenn man bedachte, dass sie von geschäftlichen Dingen bisher keine Ahnung gehabt hatte. Es gehörte zu ihren Aufgaben, Charles, den älteren der beiden Brüder, auf den häufig notwendigen (manchmal auch nicht so notwendigen) Reisen zu begleiten. Ihre Arbeit machte ihr großen Spaß, und so blieb sie acht Jahre dabei. Der Verlag florierte, die Zahl der Beschäftigten stieg von zehn auf über zwanzig, ein neues Verlagsgebäude wurde errichtet, die modernsten Maschinen angeschafft. Manchem war der geschäftliche Erfolg der beiden Brüder nicht ganz geheuer, und es kursierten Gerüchte über gefälschte Spesenabrechnungen und Steuerhinterziehung. Irgendwann in dieser Zeit war dann auch der unvermeidliche Rolls-Royce angeschafft worden – zunächst ein schwarzer, dann ein hellblauer. Zum Besitz der Brüder hatte auch eine Jacht gehört. Sie lag in der Nähe von Reading, und einige auserwählte Top-Angestellte hatten das Privileg gehabt, von Zeit zu Zeit ihr Wochenende dort verbringen zu dürfen. Ihr Gehalt war jedes Jahr, manchmal sogar in kürzeren Abständen, erhöht worden, sodass sie, als sie sich vor drei Jahren entschloss zu gehen, genug Geld zusammengespart hatte, um für einige Zeit finanziell unabhängig zu sein. Was sie nun damals genau zu ihrem Entschluss gebracht hatte, konnte sie nicht einmal sagen. Acht Jahre waren einfach eine lange Zeit, und auch der spannendste Job verliert irgendwann einmal an Reiz, ist plötzlich keine Herausforderung mehr. Irgendwann hat man das Gefühl, alles in- und auswendig zu kennen, nicht zuletzt die Kollegen. Was die betraf, da hätte sie manchmal wirklich … ach, egal. Sie war weggegangen, weil sie den starken Wunsch nach Veränderung gehabt hatte. In Oxford hatte sie Französisch und Englisch studiert und durch ihre Verlagstätigkeit gute Deutschkenntnisse erworben. So war sie an eine Gesamtschule im Osten Londons gegangen (1800 Schüler!), um dort Deutschunterricht zu geben. Der Schulalltag war erheblich nervenaufreibender gewesen, als sie ihn sich zu Anfang vorgestellt hatte. Sie wollte gar nicht bestreiten, dass jeder ihrer Schüler tief in seinem Innern eine sanfte, verletzliche Seele besaß, das Verhalten in der Gruppe war jedoch ruppig und obszön gewesen, und sie hatte geargwöhnt, dass sich Einzelne in der hinteren Reihe dann und wann während der Stunde entblößten. Die größten Schwierigkeiten hatten ihr jedoch die Mädchen bereitet. Sie hatten in ihr, kaum dass sie da gewesen war, die Rivalin gewittert, die die Aufmerksamkeit der Mitschüler und der Lehrer von ihnen ablenken würde. Die Lehrer? Ein paar von ihnen hatten anfangs versucht, sich an sie heranzumachen – meistens die Verheirateten. Sie hatte es ihnen jedoch nicht allzu übel genommen. Man musste ihnen zugutehalten, welch geradezu heroischer Anstrengung es bedurfte, jeden Tag erneut den Kampf gegen das immer mehr um sich greifende Schwänzen, das trotzige Sichverweigern, die sinnlose Zerstörungswut aufzunehmen – einen fast aussichtslosen Kampf, denn die üblicherweise gültigen Umgangsnormen waren diesen Jugendlichen fremd, ja zuwider; von einem Ideal persönlicher Integrität und Wahrhaftigkeit, das ihnen Maßstab hätte sein können, ganz zu schweigen. Nun, zwei Jahre hatte sie durchgehalten, dann hatte sie das Handtuch geworfen. Im Nachhinein wünschte sie manchmal, sie wäre länger geblieben. Die Jungen und Mädchen ihrer Klasse hatten ihr zum Abschied sechs absolut scheußliche Weingläser geschenkt, und diese Gläser bedeuteten ihr mehr als jedes andere Geschenk, das sie im Laufe ihres Lebens erhalten hatte. Die Übergabe fand am letzten Tag vor den Ferien statt, im Anschluss an die allgemeine Schulfeier. Keiner ihrer Schüler fehlte. Als sie sie alle da vor sich stehen sah, waren ihr auf einmal die Tränen gekommen. Einer der Jungen hatte eine unbeholfene Rede voller Albernheiten gehalten. Eine ganz und gar hinreißende Rede. Daraufhin hatten ein paar der Mädchen ebenfalls zu weinen angefangen, und selbst die zwei größten Rüpel, die ihr die ganze Zeit über das Leben schwer gemacht hatten, waren ganz zahm gewesen, hatten ihr die Hand gedrückt und verlegen ein paar Sätze gemurmelt, in denen durchklang, dass sie ihr Fortgehen bedauerten und ihr gegenüber sogar so etwas wie Dankbarkeit empfanden. Es war unbeschreiblich rührend gewesen. Was sie danach gemacht hatte? Ach, so dies und das. Vor zwei Jahren schließlich war sie nach Oxford zurückgekommen und hatte eine Anzeige aufgegeben, dass sie Schüler suche. Es hatten sich so viele gemeldet, dass sie etliche hatte abweisen müssen. Sie hatte sich ein kleines Haus gekauft und … tja, seitdem lebte sie nun hier.

Sie hatte bei ihrer Schilderung etwas Wesentliches ausgelassen, dessen war er sich sicher. Er hatte, wenn auch etwas vage, noch im Gedächtnis, wie Mrs Murdoch sie vorgestellt hatte; vor allem aber sah er noch deutlich ihren Ringfinger vor sich, mit dem sie den Innenrand des Weinglases entlanggefahren war. Ob sie nur dieses eine ausgelassen hatte oder ob es da noch anderes gab? Aber er hatte keine Lust nachzufragen. Er war zufrieden, hier neben ihr zu sitzen – etwas verliebt und reichlich beschwipst.

Es war bereits nach Mitternacht. Die Murdoch-Jungen waren zu Bett gegangen, einige der Gäste hatten sich schon verabschiedet. Die meisten der noch Anwesenden waren inzwischen bei ihrer zweiten oder dritten Tasse Kaffee angelangt, aber niemand störte das ungleiche Paar, das immer noch zwischen den Resten des Buffets saß.

»Jetzt möchte ich aber auch etwas über Sie erfahren«, sagte sie. »Bisher haben Sie sich ja sehr zurückgehalten und mich reden lassen.«

»Von mir gibt es nicht viel zu erzählen. Mein Leben ist nicht halb so interessant wie Ihres. Wirklich. Und mir ist auch gar nicht nach Reden. Ich möchte nur einfach weiter neben Ihnen sitzen.«

Er hatte den ganzen Abend über reichlich getrunken und sprach etwas verzögert und mit schwerer Zunge. Doch sie störte das nicht; im Gegenteil. Sie fühlte sich auf merkwürdige Art hingezogen zu diesem sentimentalen, betrunkenen Mann, und sie mochte es, wie er ab und zu mit den Fingerspitzen leicht die Innenfläche ihrer Hand streichelte.

Um zwanzig nach eins schrillte das Telefon.

Mrs Murdoch kam diskret auf die beiden zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte leise: »Ein Anruf für Sie.« Ihren wachsamen Augen blieb nicht viel verborgen, und ein ganz klein wenig amüsiert, aber durchaus wohlwollend, hatte sie konstatiert, dass sich zwischen den beiden offenbar etwas entspann. Schade, dass sie nun stören musste, aber er hatte ja gleich zu Beginn des Abends gesagt, dass er möglicherweise weggerufen werde.

Er folgte ihr in den Flur und nahm den Telefonhörer auf. »Was …? Sie, Lewis? Warum, zum Teufel … Ah, ja. Ich verstehe. Na gut.« Er sah auf die Uhr. »Ja. Ja doch. Ich weiß, dass ich es Ihnen selbst gesagt habe.« Er legte unsanft auf und ging in den Raum zurück.

Sie saß genauso da, wie er sie verlassen hatte, und blickte, als er zu ihr trat, fragend zu ihm auf. »Eine schlechte Nachricht?«

»Nein, eigentlich nicht. Nur … ich muss jetzt leider sofort aufbrechen.«

»Aber Sie können mich doch vorher noch nach Hause bringen, oder? Bitte!«

»Nein, es tut mir leid, aber das geht nicht. Ich habe heute Nacht Bereitschaftsdienst und …«

»Sind Sie Arzt oder so etwas?«

»Ich bin bei der Polizei.«

»Du liebe Zeit!«

»Es tut mir leid.«

»Das sagten Sie schon.«

»Lassen Sie uns den Abend doch nicht auf diese Weise beschließen«, sagte er ruhig.

»Nein, Sie haben recht. Das wäre schade. Entschuldigen Sie, dass ich so wütend geworden bin. Es ist nur …« Sie blickte ihn an, und in ihren Augen war die Enttäuschung zu lesen. »Aber vielleicht hat das Schicksal es nicht anders gewollt …«

»Jetzt reden Sie keinen Unsinn.«

»Glauben Sie etwa nicht, dass es so etwas wie …«

»Kann ich Sie wiedersehen?«

Sie nahm einen kleinen Kalender aus ihrer Tasche, riss eine Seite heraus und schrieb ihm ihre Adresse auf. Canal Reach Nr. 9.

»Ihr Wagen ist da«, sagte Mrs Murdoch.

Der Mann nickte und wandte sich zum Gehen. Doch dann drehte er sich noch einmal um. »Sie sind verheiratet, oder?«

»Ja, aber …«

»Einer von den beiden Brüdern?«

Einen Moment lang stand in ihren Augen so etwas wie Misstrauen – oder war es nur Überraschung? Dann sagte sie: »Nein. Meine Ehe lag lange vor der Zeit im Verlag. Ich war so dumm, schon mit neunzehn zu heiraten, und das …«

Ein untersetzter Mann hatte den Raum betreten und kam etwas verlegen auf sie zu. »Können wir los, Sir?«

»Ja, sofort.« Er sah sie an und wollte noch etwas sagen, doch ihm fiel nichts ein.

»Sie haben meine Adresse?«, fragte sie kaum hörbar.

Er nickte. »Aber Sie müssen mir noch Ihren Namen sagen.«

»Anne. Anne Scott.«

Er lächelte sie an.

»Und wie heißen Sie?«

»Morse.«

Im Wagen legte er den Sicherheitsgurt an. Sie passierten den Kreisverkehr am oberen Ende der Banbury Road und fuhren mit hoher Geschwindigkeit ins Tal hinunter nach Kidlington.

»Was haben Sie gesagt, wo es geschehen ist, Lewis?«

»Woodstock Crescent, Sir. Ein Mann, der seine Frau erstochen hat. Er ist gleich hinterher zu uns gekommen, um ein Geständnis abzulegen. Na, zur Abwechslung ausnahmsweise mal ein einfacher Fall.«

»Wieso ausnahmsweise? In der überwiegenden Zahl aller Mordfälle steht der Täter von Anfang an fest, ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Bei über vierzig Prozent erfolgt die Verhaftung sofort und noch am Tatort oder jedenfalls ganz in der Nähe, weil die meisten Täter – glücklicherweise, Lewis – nämlich erst gar nicht den Versuch machen zu fliehen. Und in, ich glaube, es waren fünfzig Prozent der Fälle, müssen wir davon ausgehen, dass zwischen Täter und Opfer eine Beziehung bestanden hat, oft eine sehr enge Beziehung.«

»Sehr aufschlussreich, Sir«, sagte Lewis und bog direkt gegenüber dem Präsidium nach links ab. »Sie haben wohl wieder einen Ihrer Vorträge gehalten?«

»Nein, stand alles heute Morgen in der Zeitung«, sagte Morse und stellte überrascht fest, dass er offenbar wieder ganz nüchtern wirkte.

Sie fuhren durch ein Gewirr dunkler Seitenstraßen, bis plötzlich vor ihnen das rotierende Blaulicht einer Unfallambulanz auftauchte. Morse öffnete umständlich seinen Gurt und stieg aus.

»Übrigens, Lewis«, sagte er, »wissen Sie zufällig, wo Canal Reach ist?«

»Im Süden von Oxford, Sir. In Jericho.«

Erstes Buch

1

Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho.

Lukas 10, Vers 30

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Oxfords liegen dicht beieinander. So können selbst Tagestouristen nach der Besichtigung einer Reihe der alten Colleges, die sich in ihrer Mehrzahl im Geviert zwischen High Street und dem runden, kuppelgeschmückten Bau der Radcliffe Camera befinden, in ihren Luxus-Reisebus zurückklettern mit dem befriedigenden Gefühl, sich von einer weiteren englischen Stadt – und dazu angeblich einer der schönsten – einen ausreichenden Eindruck verschafft zu haben. Und das geradezu in Rekordzeit. Die Großartigkeit dessen, was sie gesehen haben, hat sie vielleicht aber auch ermüdet. Zum Glück ist gleich um die Ecke die Cornmarket Street, in deren Cafés und Schnellrestaurants der Besucher sich von den Strapazen erholen und in seinem frisch erstandenen Reiseführer lesen kann, der ihn detailliert auch über diejenigen Colleges, ihre Entstehungszeit und ihre Mäzene informiert, die ihm bei seiner schnellen Sightseeing-Runde entgangen sind. Doch irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, an dem sein Wissensdurst gestillt ist; er lässt Kultur Kultur sein und begibt sich vielleicht, der Fußgängerzone folgend, ins Westgate-Einkaufszentrum, das sich neben der St.-Ebbe’s-Kirche erhebt. Hier drängten sich früher eine Vielzahl alter Häuser, und wohl aus diesem Grund mag es den Stadtvätern besonders geeignet erschienen sein, der unbestreitbaren Antiquiertheit des Stadtbilds wirksam etwas entgegenzusetzen, indem sie die alten Gebäude dem Abriss preisgaben, um an ihre Stelle eine Betonfestung zu setzen, in der Geschäfte und Büros der kommunalen Verwaltung untergebracht wurden. Solitudinem faciunt: architecturam appellant.

Sollte aber der eine oder andere Besucher mehr Zeit mitbringen, dann bietet Oxford ihm durchaus noch weitere Attraktionen, die allerdings nicht unbedingt im Reiseführer zu finden sind. So könnte er zum Beispiel die Cornmarket Street immer geradeaus, am Hotel Randolph vorbei, in die Beaumont Street schlendern, wo es etliche, einen eleganten Bogen bildende klassizistische Häuser zu bewundern gibt, dem Ashmolean Museum einen Besuch abstatten und durch die Gärten des nahe gelegenen Worcester College spazieren. Geht unser Besucher von hier aus weiter in nördliche Richtung, so erreicht er kurz darauf das untere Ende der Walton Street und findet sich, folgt er ihr, bald in einer Gegend, die von der Kahlschlagplanung der kommunalen Bürokratie bisher verschont geblieben ist. Irgendwann wird ihm auffallen, dass er keine Colleges mehr sieht: Er hat Oxford, die Universitätsstadt, hinter sich gelassen, und das imposante Gebäude der Oxford University Press zu seiner Linken, dessen rasenbedeckter Innenhof durch ein hohes schmiedeeisernes Gitter abgesperrt ist, wirkt in seiner strengen Majestät hier seltsam fehl am Platz. Spätestens jetzt kehren die meisten Besucher denn auch um und wenden sich wieder in Richtung Innenstadt. Die wenigen, die es weiterzieht, entdecken bald darauf den rotblauen Namenszug des Phoenix-Kinos, und nicht lange danach taucht die schwärzlich graue Fassade des Radcliffe-Krankenhauses vor ihnen auf. Sie befinden sich mitten im Stadtteil Jericho.

Jericho ist fast ausschließlich Wohnbezirk und reicht von der Westseite der Walton Street bis an das Ufer des Kanals. Die Straßen, die die Namen großer Helden tragen, wie Wellington und Nelson, sind von einfachen Reihenhäusern gesäumt, die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gebaut wurden. Hier wohnten Werft- und Eisenbahnarbeiter, Drucker der Oxford University Press und Arbeiter aus Lucy’s Eisengießerei in der Juxon Street mit ihren Familien. Wie die Gegend zu ihrem merkwürdigen Namen kam, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Keines der vielen Bücher zur Stadtgeschichte im City Museum in der St. Aldate’s Street gibt darüber Auskunft. Ältere Einwohner behaupten, früher einmal habe der Pfiff der Züge die Mauern zum Einsturz gebracht, andere bringen den Namen in Zusammenhang mit der Synagoge in der Richmond Road, wiederum andere verweisen auf die Inschrift einer lokalen Gaststätte (»Bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist«). Denen, die hier leben, ist es wohl ohnehin egal, weil sie sich längst damit abgefunden haben, dass viele Dinge sich nicht erklären lassen, dass es Menschen gibt und dass sie sterblich sind, dass manche dem Alkohol verfallen sind und andere sich rettungslos verlieben.

Am Mittwoch, den 3. Oktober, fast genau sechs Monate nach Mrs Murdochs Party in Nord-Oxford, befand sich Detective Chief Inspector Morse von der Thames Valley Police auf dem Weg von Kidlington nach Oxford. Er folgte zunächst der Woodstock Road, wandte sich dann nach rechts in die Bainton Road und fuhr diese immer geradeaus bis zur Walton Street. Während er seinen Lancia mit erhöhter Aufmerksamkeit durch die recht enge Straße steuerte, bereit, schnell zu reagieren, falls von den zu beiden Seiten abgestellten Autos plötzlich eines aus der Parklücke ausscheren sollte, registrierte er im Vorbeifahren, dass im Phoenix Sex in the Suburbs lief, doch gleich darauf fiel sein Blick auf ein Straßenschild mit der Aufschrift Jericho Street, und für mögliche Fantasien über ein, zwei Stunden erotischen Kinovergnügens war auf einmal kein Raum mehr. Er hatte zwischendurch immer wieder an sie gedacht, aber die Aussicht auf eine Beziehung mit einer verheirateten Frau war ihm bereits am nächsten Morgen längst nicht mehr so verlockend erschienen wie in der Nacht zuvor. Er hatte deshalb damals nichts mehr von sich hören lassen, doch jetzt musste er an sie denken …

Am Vormittag hatte er in Kidlington eine Gruppe frisch ausgebildeter und überaus ernsthafter junger Kriminalbeamter (unter ihnen Constable Walters) über das Prozedere bei einem Mordfall aufzuklären versucht. Ihren Mienen hatte er ansehen können, dass seine Ausführungen sie langweilten, und Morse gestand sich hinterher selbstkritisch ein, dass er nicht gut in Form gewesen war. Aber nun hatte er den Rest des Tages frei und dazu, zum ersten Mal seit Wochen, einen legitimen Grund, nach Jericho zu fahren. Als Mitglied der Oxforder Literarischen Gesellschaft hatte er vor Kurzem die Mitteilung erhalten, dass am heutigen Mittwoch um acht Uhr abends Dame Helen Gardner einen Vortrag über das New Oxford Book of English Verse halten werde, und die Aussicht, diese hervorragende Gelehrte reden zu hören, hatte ihn bewogen, seine übliche Trägheit zu überwinden und zum ersten Mal in diesem Jahr einer Veranstaltung beizuwohnen. Der Ankündigung von Dame Helens Vortrag schloss sich die Bitte an, jedes Mitglied möge den Inhalt seines Bücherschranks einer kritischen Prüfung unterziehen und Bücher, an denen kein Interesse mehr bestehe, zur Verfügung stellen, da vor dem Vortrag ein Buchbasar geplant sei, dessen Erlös helfen solle, die fast leere Kasse der Gesellschaft wieder etwas aufzufüllen. Morse war dieser Bitte nachgekommen und hatte am Dienstagabend etwa dreißig Taschenbücher aussortiert, die jetzt wohl verstaut in einem Karton auf dem Rücksitz seines Wagens lagen. Die Bücher sollten zwischen fünfzehn und siebzehn Uhr im Clarendon Press Institute in der Walton Street, wo die Veranstaltungen der Gesellschaft gewöhnlich stattfanden, abgegeben werden. Jetzt war es zwanzig nach drei; er brauchte also nicht gleich dorthin zu fahren.

Unmittelbar vor dem Gebäude der Oxford University Press bog er nach rechts ab, fuhr langsam die Great Clarendon Street hinunter und passierte eine Reihe von Nebenstraßen, bis er schließlich zu seiner Rechten auf einem Straßenschild den Namen Canal Street entdeckte. Da lag Canal Reach doch wahrscheinlich ganz in der Nähe? Den ganzen Tag über hatte es ununterbrochen geregnet, und als er in die verlassene Straße einbog, klatschten Regenböen gegen seine Windschutzscheibe. Er fuhr im Schritttempo und hielt Ausschau nach einer Parkmöglichkeit. Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Auf der einen Straßenseite herrschte absolutes Halteverbot, gegenüber wies eine Reihe blauer Schilder mit einem weißen »P« darauf hin, dass diese Plätze Anwohnern mit Parkerlaubnis vorbehalten waren. Es gab dort ein oder zwei Lücken, aber eine tief in ihm verwurzelte, fast schon verbohrte Gesetzestreue und nicht zuletzt auch die Angst, erwischt zu werden und ein saftiges Bußgeld zahlen zu müssen, hinderten ihn, sich dort hinzustellen. Er kreuzte weiter durch das unübersichtliche Gewirr kleiner Nebenstraßen, bis er schließlich direkt am Kanal, unter dem frei stehenden Glockenturm der St.-Barnabas-Kirche, eine von weißen Markierungen begrenzte Stellfläche fand, die noch nicht besetzt war. Parkdauer maximal zwei Stunden. Er setzte mit Bedacht rückwärts in das vorgeschriebene Rechteck, schaltete die Zündung aus und blickte sich um. Durch ein geöffnetes Tor sah er ein blaues, ein braunes und ein rotes Hausboot, die in einer Reihe nebeneinander am Ufer vertäut lagen. Über dem Wasser entfernten sich – den Hals weit vorgestreckt – mit laut klatschendem Flügelschlag drei Enten in Richtung Norden. Sie waren gegen den schon dämmrigen Nachmittagshimmel nur als schwarze Silhouetten zu erkennen. Er stieg aus, blieb eine Weile im Regen stehen und sah den schmutzig gelben Turm hinauf, dessen massige Form die Straße beherrschte. Er hätte gern einen Blick ins Innere geworfen, aber die Tür war verschlossen. Gerade bemühte er sich, den angehefteten Zettel zu entziffern, Wegen zahlreicher Akte von Vandalismus, die auf das Treiben jugendlicher Rowdys zurückzuführen sind …, als er hinter sich eine Stimme hörte.

»Gehört der Wagen hier Ihnen?«

Eine junge, triefend nasse Politesse – das Zeichen ihrer Würde, das gelbe Band am Hut, war bestimmt erst wenige Tage alt – stand neben seinem Lancia und bemühte sich ungeachtet des wieder stärker werdenden Regens, auf einer durchweichten Seite ihres Blocks eine Eintragung zu machen.

»Ich darf da aber doch stehen, oder?«, fragte Morse, plötzlich unsicher geworden, und kam in langen Schritten eilig die flachen Kirchenstufen heruntergelaufen.

»Sie sind hier an der Seite über der weißen Linie, und außerdem müssen Sie zurücksetzen. Sie haben hinten noch reichlich Platz!«

Gehorsam manövrierte Morse den Lancia in die vorgeschriebene Position, dann kurbelte er sein Fenster herunter. »Besser?«

»Vergessen Sie das nächste Mal, wenn Sie den Wagen verlassen, nicht, wieder abzuschließen. Heutzutage werden eine Menge Autos gestohlen. Und denken Sie daran, dass Sie hier nicht länger als zwei Stunden stehen dürfen.«

»Aber ich schließe immer –«

»Eben aber nicht!«

»Das war doch nur, weil ich ganz in der Nähe …«

Sie war schon gegangen, offenbar interessierten sie seine Einwände nicht. Morse sah, wie sie ein Stück weit die Straße hinauf stehen blieb, um einem armen Parksünder einen vor Nässe durchscheinenden Strafzettel unter den Scheibenwischer zu klemmen, und rief hinter ihr her: »Ich suche Canal Reach!«

Sie drehte sich um und deutete mit dem Daumen hinter sich. »Um die Ecke in die Canal Street. Dann die dritte links.«

Morse bemerkte, als er in die Canal Street einbog, dass die junge Politesse ungeachtet des Regens auch hier schon tätig geworden war. Im Weitergehen registrierte er, dass es einen hellblauen Rolls-Royce, der auf der anderen Straßenseite an der Ecke Victor Street geparkt stand, erwischt hatte. Morse dachte jedoch nicht weiter darüber nach, denn die nächste Querstraße war Canal Reach. Er blieb einen Moment lang stehen. Warum war er überhaupt hier? Was wollte er ihr eigentlich sagen, wenn er sie sah?

Canal Reach war eine Sackgasse, die nach weniger als hundert Metern vor den Toren einer kleinen Bootswerft endete. Autos war die Zufahrt durch drei etwa meterhohe Betonzylinder in der Mitte der Fahrbahn verwehrt. Zu beiden Seiten der engen Straße standen jeweils fünf schmale, eher niedrige Reihenhäuser: zwei kleine Zimmer unten, zwei oben, das war alles. Die Häuser waren billig und ohne jeden Komfort gebaut; in früheren Jahren waren hier vermutlich die am Kanal beschäftigten Arbeiter mit ihren Familien untergebracht gewesen. Hinter den Fenstern mit den Gardinen war alles dunkel, und wenn nicht neben drei Türen Fahrräder gelehnt hätten, so hätte man die Häuser für unbewohnt halten können. Morse schritt die Straße hinunter bis zum Ende und blieb dann stehen. Er war nervös und unentschlossen. Automatisch klopfte er seine Manteltaschen nach Zigaretten ab. Aber er musste sie wohl im Auto liegen gelassen haben. Hinter ihm fuhr ein Wagen die Canal Street entlang. Die Reifen verursachten auf der nassen Fahrbahn ein zischendes Geräusch. Er drehte sich kurz um. Der Fahrer hatte schon das Standlicht eingeschaltet.

Morse klopfte, aber niemand kam. Fast war er erleichtert. Trotzdem klopfte er noch ein zweites Mal, ein bisschen lauter jetzt, trat einen Schritt zurück und ließ seine Augen prüfend über die Fenster gleiten. Das Erdgeschoss hatte zur Straßenseite nur ein einziges Fenster, das sich gleich rechts neben der rostroten Haustür befand. Doch die leuchtend roten Vorhänge waren vorgezogen und verwehrten den Blick in den dahinterliegenden Raum. Die beiden Fenster im ersten Stock gehörten wahrscheinlich zu ihrem Schlafzimmer. Plötzlich stutzte er. Wenn ihn nicht alles täuschte, so brannte dort oben irgendwo Licht. Er kniff die Augen zusammen. Ja, kein Zweifel. Vermutlich stand die Tür offen, und der Lichtschein kam vom Flur oder von dem Zimmer, das nach hinten hinaus lag. Den Blick noch immer auf das Haus gerichtet, bemerkte er auf einmal den reizvollen Farbkontrast, der sich aus dem reihenweisen Wechsel von längs liegenden dunkelroten Ziegelsteinen, sogenannten Läufern, mit quer liegenden blaugrauen Bindern ergab.

Noch immer kam niemand, um ihm zu öffnen.

Sollte er einfach wieder gehen? Es war sowieso töricht gewesen herzukommen. Er hätte beim Mittagessen nicht so viel Bier trinken sollen. Der Genuss von Alkohol hatte eine merkwürdige Wirkung auf ihn; längst tot geglaubte Sehnsüchte begannen sich plötzlich wieder zu regen. Auf einmal war ihm, als hätte er drinnen ein Geräusch gehört. Sie war also doch da! Er klopfte wieder, sehr laut diesmal, und nach einer weiteren halben Minute, in der sich drinnen nichts rührte, drückte er langsam die Klinke herunter. Die Tür war offen.

»Hallo? Ist jemand da?« Die Tür führte direkt in einen überraschend großen Raum, der mit Teppichboden ausgelegt und sehr behaglich eingerichtet war. Morse blickte sich um und speicherte, was er sah, rein aus Gewohnheit, in seinem Gedächtnis.

»Hallo! Anne? Anne?!«

Links hinten in der Ecke führte eine Treppe nach oben. Über dem Geländer hing eine teuer aussehende lammfellgefütterte Lederjacke, auf der dunkle Spuren von Regentropfen zu sehen waren.

Obwohl er ganz still dastand und angestrengt horchte, hörte er nicht den geringsten Laut. Schon merkwürdig, wegzugehen und einfach alles offen zu lassen. Aber hatte er nicht gerade dasselbe getan und sein Auto nicht abgeschlossen? Er ging hinaus, zog leise die Tür hinter sich zu und stand wieder auf der Straße. Das Haus gegenüber trug die Nummer zehn, für Morse Anlass, sich wieder einmal über die in manchen Straßen praktizierte unsystematische Nummerierung zu wundern, als er plötzlich drüben hinter einem der Fenster im oberen Stockwerk eine kaum merkliche Bewegung der Gardine wahrzunehmen glaubte. Oder sah er schon Gespenster? Er zuckte die Achseln. Schon im Weggehen blickte er noch einmal zurück auf das Haus, das er gerade eben verlassen hatte. Und auf einmal wurde ihm bewusst, dass er sie doch gerne wiedergesehen hätte. Aber da hätte er wohl früher kommen müssen …

Er brauchte einige Sekunden, bis er begriff, was er sah. Der Lichtschein im oberen Zimmer war erloschen, die Fenster waren dunkel. Und Morse verspürte aus unerklärlichen Gründen plötzlich eine Gänsehaut im Nacken.

2

Gegen das Tor zum Rosengarten hin, das wir nie geöffnet.

T. S. Eliot, Vier Quartette

Wie sie von ihnen sprach, hätte man meinen können, sie hätte die großen Dichter alle persönlich gekannt, und so war es kein Wunder, dass Dame Helens Vortrag vor Oxfords Literarischer Gesellschaft ein großer Erfolg war. Sie hatte lange Jahre am Merton College den Lehrstuhl für Englische Literatur innegehabt, war aber inzwischen emeritiert. Trotz oder vielleicht wegen ihres ungeheuren Wissens trat sie bescheiden auf und schlug den Bogen von Dante zu T. S. Eliot mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit, die große Souveränität verriet. Ihre Zuhörer dankten ihr mit geradezu frenetischem Applaus. Morse, der sonst mit Beifallskundgebungen jeder Art eher zurückhaltend war, klatschte genauso heftig wie die anderen und nahm sich fest vor, dass ihn die spröde und hermetische Sprache Eliots nicht länger abhalten solle und er sich gleich heute Abend wieder einmal die Vier Quartette vornehmen würde. Warum besuchte er nicht öfter Veranstaltungen wie diese? Er hatte sich lange nicht mehr so wach und lebendig gefühlt. Einen intelligenten Vortrag anzuhören war ganz sicher eine sinnvollere Art der Freizeitentspannung, als sich, wie er das in den letzten Jahren nur allzu oft getan hatte, nach Feierabend das Hirn mit Alkohol zu vernebeln. Und leben hieß doch: sich immer wieder auf die Suche zu begeben. Bereit zu sein, sich auf etwas Neues einzulassen, Tore zu öffnen, wie Dame Helen eben in Anspielung auf Eliot gesagt hatte, Tore zu öffnen und hindurchzuspähen, um vielleicht dahinter doch noch den Rosengarten zu entdecken … Wie lauteten gleich die Zeilen, die sie zitiert hatte? Er hatte sie vor langer Zeit einmal auswendig gewusst, aber inzwischen fast vergessen.

In der Erinnerung widerhallen Schritte

Den Gang entlang, den wir niemals beschritten,

Gegen das Tor zum Rosengarten hin,

Das wir nie geöffnet.

An der Bar herrschte großes Gedränge. Morse kannte niemanden und zog sich mit seinem Bier in eine ruhige Ecke zurück. Er würde noch etwas hier sitzen bleiben, zwei, vielleicht drei Gläser trinken und sich dann, nicht allzu spät, auf den Heimweg machen.