Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elfenbein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

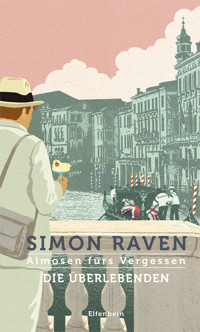

- Serie: Almosen fürs Vergessen

- Sprache: Deutsch

Venedig im Herbst 1973: Wer in der Literaturszene etwas auf sich hält, ist zum internationalen PEN-Kongress angereist, doch sind es nicht nur Literaten und Verleger, die sich in den Gassen und auf den Kanälen der Lagunenstadt tummeln. Zwei Forscher der Universität Cambridge haben dort ebenfalls Quartier genommen, und da in Bälde im legendären Casino eine exklusive Bakkarat-Gesellschaft um hohe Summen spielen wird, stoßen zwei Finanziers zu dem wohlgebildeten und wohlsituierten Kreis um die englischen Verleger Stern und Detterling dazu. Als in einem Palazzo eine rätselhafte alte Schrift auftaucht, gräbt sich der Autor Fielding Gray in die längst vergessene Geschichte einer italienisch-englischen Familien-Liaison ein — und fördert Kompromittierendes zutage. Im zehnten und letzten Band der Romanreihe »Almosen fürs Vergessen« laufen sich in dem erhaben verfallenden Sehnsuchtsort und Außenposten der gehobenen englischen Gesellschaft viele alte Bekannte über den Weg. Raven wirft dabei ein weiteres Mal einen entlarvenden Blick auf das Selbstverständnis und die scheinbar hehren Fundamente und Traditionslinien der »guten Kreise« — und liefert zugleich einen feierlichen Abgesang auf einen edelmütigen Toten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 528

Veröffentlichungsjahr: 2026

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Titelseite

Impressum

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Anzeige

Orientierungsmarken

Cover

Inhaltsverzeichnis

Simon Raven

Die Überlebenden

Roman

Aus dem Englischen übersetzt

von Sabine Franke

Elfenbein

Die Originalausgabe erschien 1976unter dem Titel

»The Survivers« bei Blond & Briggs, London.

Band 9 des Romanzyklus »Almosen fürs Vergessen«

Copyright © Simon Raven, 1999

First published as part of »Alms for Oblivion«:

Volume 3 by Vintage, an imprint of Vintage.

Vintage is part of the Penguin Random House

group of companies.

Die Zitate auf Seite 5 (aus »Troilus und Cressida«) und Seite 133 (aus »Das Wintermärchen«) entstammen der Ausgabe »Erich Fried: Shakespeare. 27 Stücke«, Berlin: Wagenbach, 1989, Bd. 2 (S. 504) und Bd. 3 (S. 512). Der Eingangsvers des Gedichts »The World is too much with us« auf Seite 70 ist entnommen aus »William Wordsworth: Gedichte – Samuel Taylor Coleridge: Der alte Seemann und Kubla Khan«, Deutsch von Wolfgang Breitwieser, Heidelberg:Lambert Schneider, 1959, S. 29.

Die Übersetzung dieses Bandes wurde

mit freundlicher Unterstützung der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur

Helmut und Hannelore Greve

ermöglicht.

© 2025 Elfenbein Verlag

Benediktinerstraße 57 · 13465 Berlin

Einbandgestaltung: Oda Ruthe

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-96160-049-6 (E-Book)

ISBN 978-3-96160-019-9 (Druckausgabe)

Ulysses:

Die Zeit, Herr, trägt ’nen Sack auf ihrem Rücken.

Sie steckt Almosen für’s Vergessen ein …

Shakespeare: »Troilus und Cressida«

III. Akt, 3. Szene

TEIL I

DIE ERBSCHAFT

»Scheissdreck!«, sagte Hauptmann Detterling.

Er sagte es laut genug, dass die in gut drei Metern Entfernung an ihrem Tisch sitzende bulgarische Delegation es hören konnte, und in einem Ton, dass sich selbst denjenigen darunter, die seiner Sprache nicht mächtig waren, die Bedeutung zweifelsfrei erschloss. Keiner aus der Delegation zuckte allerdings auch nur mit der Wimper. Sie saßen einfach weiter da, aufmerksam und vollkommen unangestrengt, und fixierten brav mit hochachtungsvollem Blick ihren bulgarischen Genossen, der oben auf dem Podium seine Rede hielt.

»Es ist die Aufgabe und die Pflicht aller Schriftsteller«, sagte die beflissene Stimme der englischen Dolmetscherin in Detterlings Kopfhörer, »an der politischen Erziehung der Bürger mitzuwirken, das heißt an der ideologischen Exemplifizierung des Weges, den das Volk einzuschlagen hat. Denn Zweifel daran, welcher Weg das zu sein hat, sind nicht mehr zu dulden und nicht mehr zu entschuldigen, es sei denn, sie ließen sich durch fehlende Bildung begründen. Es ist daher die Pflicht eines jeden Schriftstellers, diesbezügliche Unbildung zu beseitigen und sich in den Dienst des Kampfes zu stellen …« – hier zögerte die Dolmetscherin einige Sekunden lang – »… der die Amplifizierung, die universale Allumfänglichmachung der sozialistischen Doktrin und ihrer Grundsätze zum Ziel hat.«

Du lieber Gott, dachte Detterling. Wie sich dieses Geschwafel wohl in anderen Sprachen anhört? Er stellte den Pfeil auf der Wählscheibe vor sich auf Italienisch. Begeistert umkoste eine inbrünstige Stimme die langen abstrakten Wörter, als gälte es einen Orgasmus aus ihnen herauszukitzeln. Eine degenerierte Sprache, dieses Italienische, dachte Detterling: Dieses dauernde Aufeinandertreffen von Diminutiven und Grandiosität verleiht allem, seien es die erhabensten Aussagen oder dieser Politjargon, den wir gerade hören, ein und denselben Ton trivialer Hysterie. Kein Wunder sind die Italiener genauso aufgeblasen, wie sie unbedeutend sind – ihre Sprache zwingt sie dazu, ein Libretto zu leben.

Er stellte den Pfeil auf Französisch. Absolute Stille – wie passend! Das Französische, eine präzise und zivilisierte Sprache, konnte keine Entsprechung für diesen Humbug aufbieten, und so hatte der Dolmetscher es offenbar einfach sein lassen. Deutsch: Große Rachenvoll miteinander verklumpter Flexionen, hervorgestoßen in einem Ton, der etwas Quengeliges und gleichzeitig etwas Aggressives hatte. Er nahm den Kopfhörer ab, um zu hören, wie die Rede im bulgarischen Original klang, und setzte ihn schleunigst wieder auf. Schließlich drehte er aus Mangel an Alternativen den Pfeil zurück auf Englisch.

»Es ist an der Zeit«, zwitscherte die englische Dolmetscherin (deren Tonfall ihre Zugehörigkeit zur Oberschicht erkennen ließ), »dass alle Schriftsteller in den so genannten ›freien‹ Ländern Westeuropas und Amerikas die falschen und bourgeoisen, ›liberal‹ genannten Konzepte von Freiheit anprangern, in deren Namen es den kapitalistischen Herrschern dieser Länder gelingt, die Massen zu täuschen und auszubeuten, und stattdessen die wahre Freiheit proklamieren, die durch das, was das hart arbeitende Proletariat anstrebt, konstituiert und erlangt wird.«

»Scheißdreck!«, sagte Detterling noch einmal.

Die Bulgaren ignorierten ihn erneut, und alle anderen Ohren im Saal waren mit Kopfhörern verdeckt. Detterling seufzte und wandte sich Fielding Gray zu, der am Tisch der britischen Delegation neben ihm saß. Gray hob fragend die Braue über dem einen kleinen Auge, das er noch hatte, und schob sich den Hörer vom Ohr, um zu hören, was Detterling zu sagen hatte.

»Zeit, mal an die frische Luft zu gehen«, sagte Detterling in das grellrote, verstümmelte Ohr.

»Ist es nicht unangebracht, mitten in einer Rede aufzustehen und rauszugehen? Und unhöflich dem Redner gegenüber?«

»Der redet jetzt schon seit fünfundzwanzig Minuten. Das nenne ich unhöflich, wenn Sie mich fragen.«

Fielding Gray folgte Hauptmann Detterling also unter den bösen, missfälligen Blicken der Umsitzenden aus der Sala dello Scrutinio, wo dieses Jahr, 1973, die Sitzungen des Jahreskongresses des Internationalen PEN-Verbands stattfanden, hinaus und hinunter auf den Innenhof des Dogenpalastes. Ohne ein Wort überquerten sie die Piazzetta und ließen sich im letzten noch verbleibenden spätnachmittäglichen Sonnenlicht vor dem Caffè Florian nieder.

»Siebzig Schriftsteller in einem Raum versammelt«, stöhnte Detterling nun schließlich, »und die meisten davon auch noch ausländische!«

»Sie hätten ja nicht kommen müssen.«

»Ich dachte, ich sollte mir Sie alle dann doch mal in Aktion anschauen, nur dieses eine Mal. Sie wissen ja, eigentlich bin ich nur am gesellschaftlichen Drumherum interessiert.«

»Die Veranstaltungen sind noch schlimmer. Da muss man dann mit den Leuten reden.«

»Das habe ich ja aber auch vor. Könnte sein, dass sich dabei was Brauchbares auftut.«

»Wie zum Beispiel?«

»Ich könnte möglicherweise eine dieser alternden Romanautorinnen dazu bringen, Stern & Detterling ihre Memoiren zuzusagen.«

»Die meisten von denen sind viel zu betrunken, um Memoiren zu schreiben.«

»Die haben aber bestimmt die ganzen Jahre hindurch Tagebuch geführt. Oder, noch besser: Ich könnte an ein Manuskript von einem dieser Kommunisten kommen.«

»Sicher nicht, wenn Sie sich nicht mal dazu durchringen können, deren Reden bis zum Ende anzuhören.«

»Na, das war ja auch ein offizieller Kommunist. Ich interessiere mich mehr für die Sorte Kommunisten, die vorhaben, in den Westen zu fliehen, und ganz froh wären, wenn sich dort dann schon ein bisschen Geld angesammelt hätte, und ein guter Ruf dazu.«

»Die Sorte lassen sie aber zu so was wie dem hier gar nicht raus.«

»So was wie das hier ist der Auslöser, der sie zur besagten Sorte Kommunisten erst noch macht. Hier bekommen sie erstmals Wind von unserer herrlichen bourgeoisen Dekadenz, und schon gibt’s kein Halten mehr.« Detterling hielt kurz inne, um zwei John Collins zu bestellen. »Wir von Stern & Detterling«, sagte er dann, sich Fielding wieder zuwendend, »wären bereit, so einiges an Geld in das Buch eines abtrünnigen Kommunisten zu stecken. Das ist der Hauptgrund, warum wir hier in Venedig sind.«

»Gregory Stern meinte, Sie beide wären hier, weil Sie diese Ausstellung zur europäischen Buchproduktion auf San Giorgio besuchen wollten.«

»Und um auf dem PEN-Kongress einen abtrünnigen kommunistischen Autor zu finden.«

»Na dann: Viel Glück!«, sagte Fielding. »Hier hat nämlich jeder kommunistische Schriftsteller, ganz egal, wie wohlgelitten er bei der Partei ist, eine Art offiziellen persönlichen Aufpasser. Um mögliche Kontakte mit Leuten wie Ihnen von vornherein zu unterbinden. Sie sitzen für die Konservative Partei im Parlament, vergessen Sie das nicht. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht, und kein Autor aus einem Land hinter dem Eisernen Vorhang, nicht einmal ein möglicherweise abtrünniger, wird es wagen, sich Ihnen im Umkreis von einem Kilometer auch nur zu nähern. Es müsste also Gregory sein, der die angehenden Pasternaks auftut … der scheint ja aber die gesamte Zeit damit zu verbringen, auf Gondeln überall herumzufahren.«

»Daran ist Isobel schuld. Sie sagt, dass Venedig demnächst untergeht und sie auf alles noch einen letzten Blick werfen müssen.«

»Könnte sein, dass Isobel damit sogar recht hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ende ganz so schnell herannaht, wie sie denkt. Jedenfalls hoffe ich es nicht«, sagte Fielding, »denn ich habe mich grade mehr oder weniger entschieden, mich für ein oder zwei Jahre hier niederzulassen, wenn der Kongress vorüber ist.«

»Für ein oder zwei Jahre!«

»Mir gefallen Städte, die im Verfall begriffen sind, ja, selbst wenn sie schon im Sterben liegen, solange sie nicht gerade direkt über mir zusammenbrechen. Und ohne Isobel zu nahe treten zu wollen, glaube ich nicht, dass Venedig jetzt schon dran ist. Und es gibt noch einen anderen Grund für mich«, sagte Fielding und strich mit den Fingern über den kühlen Stiel seines John-Collins-Glases: »die Steuern.«

»Probleme mit der Finanzbehörde, mein Lieber?«

»Bisher nicht, und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wenn man denen lange genug aus dem Weg geht, muss man keine Steuererklärungen für die fehlende Zeit abgeben. Wir haben jetzt September 1973. Wenn ich bis, sagen wir, Juni oder Juli 1975 außer Landes bleibe, könnte ich eine Menge Geld sparen.«

»Ist ja komisch. Ich hätte Sie eigentlich nicht zur Gruppe der Steuerflüchtigen gerechnet.«

»Wenn man sich an die Gesetze hält, läuft es unter Steuerumgehung, Detterling. Und ich versichere Ihnen, dass ich mich von jetzt an strikt im legalen Rahmen bewege. Alles andere ist viel zu aufreibend, glauben Sie mir.«

»Sie haben früher also schon ein wenig getrickst?«

»Ein einziges Mal. Vor ein paar Jahren, 1970, als ich auf Korfu für diese Leute vom Film gearbeitet habe, da habe ich mir das Geld nach Zürich überweisen lassen. Gut zehntausend Pfund habe ich dort liegen – und kann keinen einzigen Penny davon nach England bringen. Ein weiterer Grund, noch ein wenig im Ausland zu bleiben.«

»Aber wenn ich Sie richtig verstehe, mein Freund, geht es jetzt doch um die Einkommensteuer, um die Sie herumkommen wollen. Wieso ist Ihr Einkommen mit einem Mal so groß geworden? Ich erinnere mich an früher, als Sie mit Ihren Romanen gerade mal das, was Sie an Alkohol konsumieren, finanzieren konnten.«

»Wenn Sie sich in letzter Zeit einmal die Abrechnungen Ihrer Firma genauer angeschaut hätten, Detterling, dann wüssten Sie, was geschehen ist. Was ich für meine Romane kriege, reicht, wie Sie schon ganz richtig bemerkt haben, grade mal für den Gin. Aber das Buch über Joseph Conrad, das Sie und Gregory für Ihre Reihe ›Moderne englische Schriftsteller‹ bei mir in Auftrag gegeben hatten, hat sich als wahre Goldgrube erwiesen. Allein für die Rechte für Amerika springen fast zwanzigtausend Pfund raus«, sagte Fielding grimmig. »Ich werde die nächsten Jahre überhaupt nicht mehr arbeiten müssen.«

»Sie klingen nicht gerade glücklich über das alles. Seltsam«, sagte Detterling, »ich dachte damals eigentlich, dass die Reihe ›Moderne englische Schriftsteller‹ ein Reinfall werden würde. Gut fürs Ansehen, finanziell betrachtet aber ein Fehlschlag.«

»Ja, haben Sie denn gar nicht mitbekommen, wie das gelaufen ist?«

»Nein. Vergessen Sie nicht, ich war das letzte halbe Jahr unterwegs, um etwas für Canteloupe und sein Ministerium zu sondieren.«

»Gregory muss Ihnen doch aber geschrieben haben – oder hat Sie zumindest nach Ihrer Rückkehr aufs Laufende gebracht.«

»Da war irgendein Brief, in dem es darum ging, die Reihe optisch noch aufzudonnern. Und Gregory hat kürzlich auch etwas von erfreulichen Ergebnissen dahergebrummelt. Er war dann aber so versessen darauf, mit Isobel und dem Baedeker endlich in die Gondel zu steigen, dass wir zu den Details gar nicht gekommen sind.«

»Na ja, er hat die Reihe in der Tat ordentlich aufgedonnert. Aus meinem Buch ist ein riesiger Schinken geworden, ganz edel, für Leute mit dickem Geldbeutel, mit einem 128-seitigen Bildteil, die meisten davon in Farbe. War Isobels Idee. Sie hatte schon die ganze Zeit so was gewollt.«

»Wo hatte er denn das Geld her, das man braucht, um so was zu drucken?«

»Ich dachte, einen Teil davon hätten vielleicht Sie beigesteuert.«

»O nein, nein! Ich habe vor Jahren meinen Kapitalanteil in die Firma eingebracht, und das war’s.«

»Vielleicht hat er von Isobel was gekriegt – sie ist damals ja nicht schlecht weggekommen, als ihr Vater gestorben ist. Jedenfalls hat er das Geld irgendwo hergekriegt. Und was ich gekriegt habe«, sagte Fielding Gray, »war, dass sie aus meiner hingebungsvollen, akribischen Studie über das Leben und Werk von Joseph Conrad eine Art Supersonderprachtband gemacht haben, voller Busen- und Nackten-Popo-Bildern von Inselbewohnern in der Südsee.«

»Und das haben Sie jetzt davon: Sitzen hier und müssen vor dem Finanzamt Reißaus nehmen.«

»Ich will gar nicht sagen, dass ich über das Geld nicht froh wäre. Mit Anfang vierzig hat man schließlich so manche Ausgaben: Man ist alt genug, um Geschmack zu haben, und noch jung genug, dass der Appetit noch da ist – eine kostspielige Konstellation.«

»Warum nehmen Sie es Gregory dann so übel, dass er Ihnen mal ordentlich Geld in die Hosentaschen gestopft hat?«

»Weil er aus einem ernstzunehmenden Buch etwas Triviales gemacht hat.«

»An Ihrem Text hat er doch aber nichts geändert, oder?«

»Nein. Er hat bloß dafür gesorgt, dass kein Kritiker von Rang und Namen auch nur einen Blick hineinwerfen wird. In den Kreisen, bei denen ich damit Eindruck zu machen hoffte, wird mein Buch über Conrad als ein weiterer Fall von ›viel heiße Luft im Hochglanzformat‹ abgetan.«

»Tja, man kann eben nicht alles haben, Fielding. Reich werden wollen und sich als gelehrter Literaturwissenschaftler etablieren.«

»Das weiß ich doch. Es ist bloß so, dass mir auf diese Weise reich zu werden ganz besonders schäbig erscheint. Statt von ein paar wenigen kritischen und wertschätzenden Lesern gelesen zu werden und dafür eine bescheidene Summe ehrlich verdienten Geldes zu erhalten, bekomme ich eine riesige Summe Geldes dafür bezahlt, dass keiner mich liest. Denn keiner kauft ein Buch in solch einer Aufmachung zum Lesen, Detterling; es liegt lediglich herum, und es wird höchstens kurz darin geblättert. Doch obwohl mir das klar ist, habe ich – und das ist das wirklich Schlimme daran – einen merkwürdigen und ganz ungesunden Dünkel entwickelt. Weil ein Buch mit meinem Namen darauf sich zehn- und hunderttausendfach verkauft, habe ich begonnen, mich selbst ungeheuer wichtig zu nehmen – obwohl ich tief in meinem Herzen weiß, dass das jeder Grundlage entbehrt.«

Fielding Gray nahm einen Schluck von seinem John Collins. Detterling enthielt sich eines Kommentars und lächelte stattdessen bloß skeptisch, so, als wollte er sagen: Mach mir doch nichts vor!

»Nein, nein«, sagte Fielding, der das Lächeln richtig interpretierte, »ich meine es genau so, wie ich es sage. Hören Sie, Detterling. Im Rahmen der Werbekampagne für das Buch wurden ein paar Dinge organisiert, bei denen ich zum gefeierten Autor stilisiert wurde – große Verlagsessen im Connaught und dergleichen. Und wissen Sie was, ich begann das ganze Getue ziemlich ernst zu nehmen. Ich musste mich immer wieder mal schütteln, um mir in Erinnerung zu rufen, dass ich nicht wirklich so ein Starautor war, wie sie glauben machen wollten, sondern einfach durch Zufall in einen kommerziellen Vorgang hineingeraten war. Aber je mehr sich das alles intensivierte, umso schlechter habe ich mich gehalten. Ich vergaß, mir regelmäßig die Wahrheit ins Gedächtnis zu rufen, und dachte mitunter stundenlang, ja tagelang, ich wäre wirklich der großartige Schriftsteller, so, wie es von den Leuten um mich herum behauptet wurde. So etwas kann einen Menschen zerstören, Detterling. Ich habe eben erzählt, dass ich es für einige Zeit nicht mehr nötig haben werde zu arbeiten. In Wahrheit ist es aber so, dass es mir fast unmöglich wäre, mich der Arbeit zu widmen, wenn ich denn müsste. Mein gesamtes Leben hat sich in letzter Zeit nur noch um Partys und Reden gedreht, ich habe nichts anderes mehr getan, als in Buttock’s Hotel zu sitzen und darauf zu warten, dass das Telefon klingelt und ich zu neuen Interviewterminen und Fernsehauftritten eingeladen werde, und tatsächlich war ich, was meine Stimmung betraf, an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht wusste, was ich tun sollte, und gekränkt war, wenn es nicht alle zehn Minuten geläutet hat. Das war der Grund, weshalb ich nach Venedig gekommen bin. Im September gibt es in London für Starautoren nicht viel zu tun, also dachte ich, ich werde mal zum PEN-Kongress nach Venedig reisen, da werden sie sich alle überschlagen, wenn sie mich sehen.«

»Und, war das so?«

»Nein«, sagte Fielding knapp. »Die sind hier auf ihre spezielle Weise genauso albern, aber dafür sind sie dann doch zu vernünftig. Hier hält man sich nicht mit irgendwelchen zweifelhaften Berühmtheiten auf. Ich beginne also gerade wieder normal zu werden – normal, aber auch sehr ungehalten, wie Sie schon bemerkt haben, nicht, weil mir hier der falsche Ruhm, der mich beinahe ruiniert hätte, vorenthalten wird, sondern weil mir das bescheidene Maß an echter Anerkennung, die ich für meinen Text über Conrad verdient hätte, vorenthalten wird. Die Leute vom PEN haben sich von dem ganzen Rummel nicht beeindrucken lassen, aber sich wegen des ganzen Rummels eben auch nicht die Mühe gemacht, meinen Text zu lesen – dabei wären es genau die Leute, die so einen Text schätzen würden.«

»Was ich nicht begreife«, sagte Detterling, »ist, warum Ihnen deren Wertschätzung so viel bedeutet. Diese ganzen nervtötenden, salbadernden roten Socken, die hier in jeder Ecke ihre uralte Propaganda-Plörre ablassen.«

»Es gibt im PEN-Club durchaus auch angenehmere Exemplare.«

»Sie meinen diese Romanautorinnen, von denen Sie vorhin noch sagten, sie wären keinen Tag nüchtern? Aber ich verstehe schon, was Sie meinen«, sagte Detterling. »Sie sind hier der arme reiche Schnösel, den keiner liebhat – oder zumindest nicht die richtigen Leute oder nicht aus den richtigen Gründen. Wäh-hä, Fielding, wie gemein, wäh-hä! Mensch, reißen Sie sich zusammen und fangen Sie ein neues Buch an!«

»Das ist einer der Gründe, warum ich wahrscheinlich hier in Venedig bleiben werde. Hier kriege ich weniger Telefonanrufe, die mich ablenken könnten, und ich hoffe, diese Stadt wird mir irgendwas offenbaren, worüber ich schreiben kann.«

»Könnte passieren«, sagte Detterling, »wenn Sie aufhören rumzujammern und anfangen, sich umzusehen, dann könnte das direkt passieren. – Guten Tag, Isobel … Gregory …!«

Fielding und Detterling erhoben sich, um für genügend Stühle am Tisch zu sorgen. Isobel Stern breitete sich mit ihren langen, schlaksigen Beinen auch noch auf dem neben sich aus, während Gregory steif und sittsam vorne an der Kante eines anderen Platz nahm. Detterling rief einen Kellner herbei und bestellte noch mehr Getränke.

»Puh!«, sagte Gregory. »Wir sind den ganzen Weg vom Neuen Ghetto hergelaufen!«

»Was ist mit eurer Gondel passiert?«

»Isobel hat sie weggeschickt. Sie meinte, wir müssten uns diesen Teil von Venedig zu Fuß anschauen. Wir müssten an alles ganz nah rangehen und es uns ansehen, hat sie gesagt, um zu sehen, wie es wegbröckelt. Ich sag’s euch, Fielding, Detterling, es zerbröckelt nicht, es trieft!«

»Dem Untergang geweiht«, sagte Isobel.

»Die Stiftung ›Venice in Peril‹ hat Mittel …«, setzte Fielding an.

»Mittel, ja?«, sagte Isobel. »Die sind doch ein Tropfen auf den heißen Stein, solange nicht die italienische Regierung etwas unternimmt. Und du denkst doch nicht wirklich, dass die raffsüchtigen Itaker Geld rausrücken, bloß um was Schönes zu retten? Die würden viel eher eine Autobahn hier durchlegen.«

»Und damit ihre touristischen Einnahmequellen ruinieren?«

»Die hassen doch Touristen. Für die sind Touristen Leute, die herkommen, um etwas zu sehen, das längst tot ist – eine Leiche!«

»Die aber dafür zahlen, die Leiche zu sehen.«

»Nur dass das, was sie zahlen, inzwischen nicht mehr genug ist, und die Leiche nimmt das beste Bett in Beschlag. Die Italiener würden da drin viel lieber ein hübsches, saftiges, quietschlebendiges Flittchen sehen«, sagte Isobel, »etwas, das sich bumsen lässt.«

»Isobel, mein liebes Weib, was sagst du denn da!«

»Was ich sagen will, Gregory, mein lieber Gatte, ist, dass die Spaghettifresser die Nase voll haben von Venedig und stattdessen lieber was Modernes haben wollen. Irgendwas, das ausnahmsweise mal ihnen gefällt: Schnellstraßen und Fußballstadien und riesige Schwimmbäder. Oder wenn das nicht geht, dann viele Fabriken, mit denen sich Geld verdienen lässt. Genauer gesagt alles, bloß nicht das, was sie jetzt haben.«

»Unser armer Fielding«, sagte Detterling. »Er hat gerade beschlossen, sich für ein Weilchen hier niederzulassen, und ich glaube nicht, dass Schnellstraßen und Fabriken unbedingt das sind, worauf er sich gefreut hat.«

»Du willst in Venedig leben?«, sagte Gregory zu Fielding.

»Für ein oder zwei Jahre oder so.«

»Mit der Art, wie du sein Buch über Conrad auf dem Markt platziert hast,« sagte Detterling, »hast du ihn so reich gemacht, dass er es sich jetzt nicht mehr leisten kann, in England zu leben.«

»Im Ausland zu leben hat noch nie zu was Gutem geführt«, sagte Isobel. »Der Mensch sollte da bleiben, wo er seine Wurzeln hat.«

»Tja«, sagte Detterling, »Fielding meint aber, dass seine Wurzeln dort vergiftet werden. Gregory hat ihn verdorben, sagte er, indem er ihn von einem armen Romanautor, der still auf dem Land vor sich hingeschrieben hat, zu einer wohlsituierten weltstädtischen Berühmtheit gemacht hat. Er muss außer Landes bleiben, um nicht noch weiter kontaminiert zu werden.«

»Kontaminiert?«, sagte Gregory. »Was ist das denn für ein Unsinn, Fielding?«

Fielding, der den Blick auf die prächtige Fassade des Markusdoms gerichtet hatte, wandte langsam den Kopf und sah Gregory direkt ins Gesicht.

»Es stimmt«, sagte er. »Ich kann nicht mehr stillsitzen, ich finde keine Ruhe, ich kann nicht arbeiten. Und alles wegen dieses unechten Erfolgs mit dem Conrad-Buch. Inzwischen denke und benehme ich mich schon wie ein Filmidol … das sich an der Türschwelle herausputzt und drauf wartet, dass gleich die Kameras klicken.«

»Red keinen Scheiß!«, sagte Isobel. »Das Einzige, was du brauchst, ist ein Tritt in den Arsch!«

»Ich bitte dich, Isobel!«, sagte Gregory. »Ist das Geld dran schuld, dass das so ist?«

»Nein. Ich habe ja auch vorher schon mal viel verdient – als ich für den Film gearbeitet habe. Aber da war das, was ich getan habe, so gesehen echt und ehrlich, und es kam mir nicht unehrenhaft vor. Jetzt ist das anders, weil das, was wir mit dem Buch über Conrad gemacht haben – was du gemacht hast, Gregory – eine komplette Mogelpackung ist. Du hast mich fälschlich zu jemand Berühmtem gemacht, und damit zu etwas, das ich einerseits herrlich finde und andererseits verabscheue.«

»Die Tragödie des Jahres!«, sagte Isobel. »Der arme kleine Fielding muss sich die Augen ausheulen, weil er auf einmal reich und berühmt ist! Siehst du nicht, was du getan hast, Gregory? Du und dein vulgäres Weib? – Jetzt hör mal gut zu!«, sagte sie zu Fielding. »Es war meine Idee, das Buch ein bisschen aufzupeppen, weil ich nämlich riechen konnte, dass sich damit was verdienen lässt, und es war höchste Zeit, dass Gregory mal zu ein bisschen Geld kommt. Wenn ich es ihm überlassen hätte, hätte er schön weiter seine üblichen netten, liberalen, literarischen und gänzlich unverkäuflichen Büchelchen gedruckt, bis er in der Gosse gelandet wäre. Und denk bloß nicht, dass Detterling ihm da dann aus der Patsche geholfen hätte. Detterling ist gierig wie ’ne Filzlaus.«

»Jetzt aber mal halblang, Frollein!«, sagte Detterling.

»Gregory musste also mal was ändern«, sagte Isobel, »und ich hab ihm bloß gezeigt, wie, und deswegen klingelt jetzt bei uns allen die Kasse. Wenn du mit dem Geld ein Problem hast, Fielding, dann hör auf rumzuwinseln und gib’s uns einfach zurück.«

»Ich habe ja schon gesagt, es ist nicht das Geld, das mich stört …«

»… sondern der Schaden, den es deiner armen, empfindsamen Seele zufügt«, spöttelte Isobel. »Stell dich verdammt noch mal nicht so an, Fielding. Fahr heim, nach England, und setz dich an ein neues Buch!«

»Es gibt kein neues Buch«, sagte Fielding halsstarrig. »Ich kann einfach keines sehen, derzeit jedenfalls nicht. Aber ich könnte hier vielleicht was finden, und hier bleibe ich deswegen auch, wie ich schon gesagt habe.«

»In Venedig.« Isobel schüttelte sich. »Das ist … das ist wie auf einem Friedhof mit lauter kaputten Gräbern. Ganz malerisch anzusehen, solange die Sonne scheint, aber dort zu leben … Fielding«, sagte sie und nahm nun einen schmeichlerischen und liebevollen Ton an, »hör mir zu. Merkst du nicht, dass es an diesem Ort nach Tod riecht?«

Fielding zuckte daraufhin mit den Schultern, lächelte aber angesichts ihrer offensichtlichen Besorgnis um ihn.

»Ich bleibe hier, Isobel«, sagte er. »Ich denke, das ist vielleicht genau das Richtige für mich.«

»Na, dann sag aber nicht, ich hätte dich nicht gewarnt! Ich sag’s dir, diese Stadt ist bald endgültig verfault und tot … nicht nur die Bausubstanz, auch geistig. Ich spüre das, Fielding.«

»Isobel hat manchmal übersinnliche Anwandlungen«, sagte Gregory entschuldigend.

»Gregory habe ich schon überzeugt, dass er mit mir nach Hause fährt«, sagte sie. »Ich halte es hier nicht länger aus.«

»Wann?«, fragte Detterling mit scharfer Stimme.

»Morgen.«

»Davon hast du mir gar nichts gesagt!«, sagte Detterling zu Gregory.

»Ich weiß es auch erst, seit Isobel es mir gesagt hat.«

»Du bist mir ja eine schöne Hilfe, Gregory! Wir sind hier, um neue Autoren aufzutun, schon vergessen? Und jetzt haust du einfach ab, bevor wir überhaupt damit angefangen haben.«

»Du musst das alleine hinkriegen, mein Lieber. Schließlich bist du unlängst ja auch abgehauen und hast mich das letzte halbe Jahr alles alleine machen lassen.«

»Ich musste diese Nachforschungen für Canteloupe, meinen Verwandten, anstellen!«

»Trotzdem hast du mich sitzenlassen, mein Lieber. Aber da wir schon dabei sind: Ich muss gestehen, dass ich wahnsinnig gerne wüsste, was genau du da eigentlich gemacht hast.«

»Ja«, sagte Fielding. »Worum ging es denn da, Detterling? Bisher haben Sie es doch immer vermieden, sich in Regierungsgeschäfte einspannen zu lassen. Warum haben Sie da überhaupt zugesagt?«

»Es war kein Regierungsgeschäft.«

»Eine Aufgabe, die es für ein Ministerium zu erledigen galt …?«

»Ausdrücklich eine außeramtliche Angelegenheit. Unvergütet – obwohl Canteloupe für meine Ausgaben aufgekommen ist. Aus seiner eigenen Tasche. Ich war also nicht wirklich fürs Wirtschaftsministerium tätig, sondern für Canteloupe persönlich.«

»Lass das Kleingedruckte weg«, sagte Isobel, »und erzähl uns, worum es ging.«

Eine tief tönende Glocke begann vom Campanile herunter zu schlagen.

»Torschluss«, sagte Fielding.

»Bloß zur Schau, für die Touristen«, sagte Isobel. »Aber eines Tages in nicht so weiter Ferne wird es wahr werden.« Und zu Detterling: »Komm schon, Detterling! Was war das nun für eine Drecksarbeit, die du für deinen hochadeligen Verwandten erledigen musstest?«

»Ich habe nie gesagt, dass es sich um Drecksarbeit gehandelt hat, und ich habe mich nur dazu bereiterklärt, um Canteloupe einen Gefallen zu tun. Es hat sich genau genommen um Erkundigungen zu etwas gehandelt, das bereits vergangen war.«

»Verstehe schon«, sagte Isobel. »Einen alten Haufen Dreck wegmachen, statt für einen neuen zu sorgen.«

»Ganz im Gegenteil. Es ging lediglich darum, sicherzustellen, dass kein Dreck hinterlassen worden war … oder zumindest nicht sichtbar.«

»Wie langweilig!«

»Keineswegs. Im Sommer ’72«, sagte Detterling, »hat Canteloupes Parlamentarischer Staatssekretär Peter Morrison auf einer internationalen Handelsmesse in Straßburg ein Bravourstück hingelegt. Ich brauche gar keine Einzelheiten zu nennen, außer dass das Ganze schlussendlich dazu führte, dass Großbritannien eine neuentwickelte Leichtmetalllegierung, deren Absatz befördert werden sollte, in großen Mengen verkauft hat. Und einer der Gründe, weshalb wir so viel verkaufen konnten, war, dass Peter es hinbekommen hatte, die Produkte unserer Mitbewerber zu diskreditieren. Ich kann nicht verraten, wie er es gemacht hat, nur so viel, dass er sich eines cleveren Tricks bedient hat, den Peter und Canteloupe jetzt eventuell noch einmal anwenden möchten, leicht abgewandelt. Bevor sie das tun können, müssen sie aber sicher sein, dass niemand ihren Trick durchschaut hat … mehr noch: dass niemandem auch nur der Verdacht gekommen ist, dass damals ein wenig nachgeholfen wurde. Und so kam ich ins Spiel: Sie brauchten jemanden, irgendwen von Rang und Namen, der überall Zutritt bekommt – einen Parlamentsabgeordneten wie mich –, der zugleich aber in den betreffenden Kreisen nicht von Bedeutung ist und daher gar nicht weiter wahrgenommen wird, und der nun überall herumfahren und nachhorchen sollte, was man sich denn so über die Handelsmesse ’72 erzählt, um herauszufinden, ob irgendwer unschöne Gedanken über die Verkäufe unseres Leichtmetalls hegt. Ich sollte die Fliege an der Wand sein – und war alles andere als erpicht darauf, die Aufgabe zu übernehmen, da nach meinen Erfahrungen selbst die diskreteste Fliege schnell unter einer Fliegenpatsche landen kann. Aber Canteloupe hat es als eine Familienpflicht dargestellt, und Peter Morrisons taktische Spielchen haben mich schon immer interessiert, also habe ich unter der Bedingung, dass Canteloupe wirklich fürstlich für meine Reisekosten aufkommt, eingewilligt, es zumindest zu versuchen. Und jetzt sitze ich hier, wie man sieht, ohne in die Patsche gekommen zu sein, und froh, verkünden zu können, dass offensichtlich niemand bemerkt zu haben scheint, was Canteloupe und Morrison damals gedreht haben. Und demnach«, sagte er an Isobel gerichtet, »muss auch nicht hinter ihnen aufgeräumt werden, jedenfalls bis dato.«

»Da hast du dir ja einiges angetan«, sagte Gregory. »Ich gehe davon aus, dass der Höchst Ehrenwerte Marquis Canteloupe glücklich war über die Nachrichten, mit denen du heimgekommen bist.«

»In dem Rahmen, in dem das bei ihm überhaupt möglich ist. Canteloupe wandert gerade auf schmalem Grat. Er wird sich als Minister kaum noch lange halten können.«

»Ungeachtet seines Erfolgs mit unserer Leichtmetalllegierung in Straßburg?«

»Das ist schon über ein Jahr her«, sagte Detterling, »und von Leichtmetalllegierungen allein kann Großbritannien nicht leben. Der Ruf wird immer lauter, dass ein jüngerer Mann hersoll, der – wie heißt es so schön? – mit der technologischen Ära, in der wir heute leben, mehr im Einklang ist.«

»Nicht, dass ein anderer es besser machen würde«, sagte Gregory Stern. »Selbst die herausragendste Technologie mit einem noch so offensiven Minister dahinter wird kaum zu etwas nütze sein, wenn die Leute nicht bereit sind zu arbeiten und die Gewerkschaften nicht kooperieren. Zurzeit sehe ich nirgends, dass gearbeitet, und nirgends, dass koopiert wird.«

»Die Leute langweilen sich«, sagte Isobel. »Sie wollen, dass was Aufregendes passiert, und der einzige Weg da hin ist, dass man dafür sorgt, dass sich ein Desaster anbahnt, und damit sind jetzt alle beschäftigt. Alles fordern und selbst nichts geben, und sich dann schön zurücklehnen und warten, was passiert.«

»Oioioioi«, sagte Gregory, »Tod in Venedig – und in Großbritannien der Untergang.«

»Und hier sind auch schon Scherereien im Anmarsch«, sagte Isobel, als zwei Carabinieri mit Zweispitz und kurzen Säbeln zu ihnen an den Tisch kamen und salutierten. »Habt ihr Jungs was angestellt?«

»Signor Capitano Detterling?«, erkundigte sich einer der beiden Carabinieri vorsichtig. »Mite-glied von das eng-lische Parla-mento?«

»Das bin ich«, sagte Detterling.

Die Männer salutierten ein weiteres Mal, und einer der beiden öffnete seine Koppeltasche, um einen Briefumschlag herauszuholen.

»Danke schön«, sagte Detterling und nahm ihn an sich.

Die Carabinieri tauschten einen kurzen Blick, dann salutierten sie noch einmal und schlängelten sich durch die umstehenden Tische davon.

»Ach, herrje«, sagte Detterling mit weicher Stimme, »alle mal herhören: CANTELOUPE HEUTE NACHMITTAG VIER UHR AM SCHREIBTISCH VERSTORBEN AN HERZTHROMBOSE – STOP – PETER MORRISON. Das muss er über eine spezielle Verbindung geschickt haben. Ziemlich schmeichelhaft, dass die beiden Herren von der Polizei gleich wussten, wer ich bin und wo sie mich finden konnten.«

»In Venedig wissen sie so was immer gleich«, sagte Fielding. »Ist eher beängstigend, wenn man mich fragt. Ich glaube«, sagte er, »da ist noch ein weiteres Blatt in dem Umschlag.«

»Ja …«

Detterling faltete ein zweites Schreiben auseinander. Er blinzelte, ein ziemlich anzügliches Grinsen erschien auf seinen Lippen, dann schüttelte er ungläubig den Kopf angesichts des Gelesenen.

»Das ist von den Anwälten«, sagte er. »Die haben keine Zeit verloren, muss ich sagen.« Erneut schüttelte er den Kopf, als vergegenwärtigte er sich die ganzen logistischen Probleme, die diese überwunden haben mussten, um eine derartig schnelle Übermittlung zustandezubekommen. »Peter hat sie vermutlich umgehend verständigt, und sie müssen ihn gebeten haben, mir diese Nachricht auf demselben Weg zuzuleiten, auf dem er die seine geschickt hat.«

»Dann muss es dringend sein?«

»Eigentlich nicht unbedingt. Aber schon wichtig.«

»Ja, worum geht’s denn nun, Detterling?«

»Nicht Detterling«, sagte Hauptmann Detterling mit unbewegter, leiser Stimme. »Nicht mehr. Ihr solltet mich jetzt mit … Canteloupe ansprechen.«

Der Marquis Canteloupe war tot – doch lang lebe der Marquis Canteloupe. Genau genommen geboten es, wie Fielding Detterling am nächsten Morgen auseinandersetzte, sowohl die Gepflogenheiten als auch der Anstand, den Titel erst dann zu führen, wenn der vormalige Träger beerdigt war. Detterling setzte dem ein Telegramm entgegen, das kurz zuvor von den Anwälten eingegangen war und Detterling darüber informierte, dass es nach dem testamentarisch niedergelegten letzten Willen des Verstorbenen kein Leichenbegängnis geben solle und dass die Umstände (die gnädigerweise nicht weiter ausgeführt waren) es ratsam erscheinen ließen, den Leichnam noch am selben Morgen zu bestatten. Detterling blieben demnach die ungelegenen Umstände einer sofortigen Rückreise nach England zur Beiwohnung an einer Trauerfeier erspart, und er dürfe sich fortan Canteloupe nennen.

»Ich werde aber natürlich in einer Woche oder so die Heimreise antreten müssen«, sagte er, »um mich um alles Weitere zu kümmern.«

Derweil begannen sie sich Stück für Stück aus der Fülle von Briefen und Telegrammen, die in den folgenden Tagen eingingen, zusammenzureimen, wie genau Detterling zu dieser unverhofften Erbschaft gekommen war. Canteloupes Sohn und einziges Kind, der Earl of Muscateer, war bereits vor vielen Jahren gestorben, als er als Offiziersschüler in Indien gewesen war; und bis noch vor wenigen Tagen hatte Canteloupes Bruder Lord Alfred Sarum als voraussichtlicher Erbe gegolten. Doch war Lord Alfred, wie sie nun erfahren hatten, unversehens während seiner 113. Entziehungskur verschieden, und da alle anderen Geschwister von Canteloupe ebenfalls schon tot waren, hatte sich das Feld ein wenig erweitert, wie Detterling es formulierte. Doch erwies sich das Feld bei genauerer Betrachtung als äußerst dünn besetzt. Canteloupe hatte keine Cousins oder Onkel – es blieb nur die Linie der Familie, die von seiner Ururururgroßtante, Lady Julia Sarum, abstammte, welche im Jahr 1810 einen gewissen Adolphus Detterling, Esquire, aus Richborough im County Kent geheiratet hatte. Aus dieser Linie war als einziger Hinterbliebener noch Hauptmann Detterling am Leben, auf den selbstverständlich nur solche Titel übergehen konnten, die durch Lady Julia, seine Ururururgroßmutter, weitervererbt werden konnten.

Die Anwälte, die nach Lord Alfreds Tod ihre Nasen in die Angelegenheit gesteckt hatten, waren zunächst der Auffassung gewesen, dass von den Peerswürden der Familie nur eine auf Detterling übergehen könne – die Baronie Sarum of Old Sarum. Die beiden Viscount-Titel (Sarum of Sherwood und Rollesden-in-Silvis) konnten eindeutig nicht über die weibliche Linie weitergegeben werden, genau wie der Grafentitel von Muscateer. Blieb lediglich noch das Marquisat, mit dem die Familie erst recht spät versehen worden war (1799) und von dem die Anwälte anfangs annahmen, dass es nur über männliche Nachkommen weitervererbt werden konnte. Dann war jedoch ein junger Nachwuchsjurist der Kanzlei mit einem Faible für historische Dokumente, als er sich in das Original der Verleihungsurkunde für das Marquisat vertieft hatte, auf einen Passus gestoßen, in dem für den Fall eines fehlenden männlichen Erben als Sonderregelung der ältesten Tochter des 1. Marquis und ihrer direkten männlichen Nachkommenschaft ein Nacherbrecht zugesprochen wurde. Bei der ältesten Tochter handelte es sich um besagte Lady Julia Sarum (später verheiratete Detterling), und bei genauerer Einsichtnahme in die Familiengeschichte wurde auch klar, weshalb die besondere Regelung zu ihren Gunsten getroffen worden war: Denn der 1. Marquis hatte, als er für seine höchst vertraulichen Dienste für die Krone in diesen Rang erhoben worden war, keinen Sohn (nachdem sein einziger Sohn zwei Jahre davor im Ausland verstorben war) und eine geistesgestörte Ehefrau. Die Sonderregelung war seinerzeit dann aber nicht zur Anwendung gekommen, weil sich die geisteskranke Marchioness mit einem Sprung aus dem Fenster ums Leben gebracht und der Marquis sich wieder verheiratet und es geschafft hatte, trotz seines fortgeschrittenen Alters noch einmal Vater eines Knaben zu werden. Erst jetzt, an die 170 Jahre später, sollte der Passus nun plötzlich doch noch greifen und zwar zweifelsfrei zu Gunsten von Hauptmann Detterling, der infolgedessen zum 6. Marquis Canteloupe of the Estuary of the Severn wurde.

»Und dazu noch 19. Baron Sarum of Old Sarum«, wie Detterling Fielding Gray erklärte, »aufgrund einer anderen und häufiger zum Einsatz kommenden Klausel, nach der Henry V. allen weiblichen Nachkommen eines 1. Barons ein Nacherbrecht eingeräumt hat.«

»Aber die Grafenwürde und die beiden Viscount-Titel sind nun definitiv erloschen?«, fragte Fielding.

»Ein Jammer ist das«, sagte Detterling, »aber es würde nicht angehen, jetzt auch noch Ansprüche stellen zu wollen. Es sind auch so schon jede Menge Annehmlichkeiten mit dem Ganzen verbunden.«

Zu den Annehmlichkeiten zählten nicht nur das Marquisat, die Baronie, Canteloupes Herrenhaus samt Landschaftspark in Wiltshire, das theoretisch einforderbare Recht auf jeden einzelnen jemals im Severn gefangenen Karpfen und eine exquisite Sammlung unanständiger Bücher, sondern es gehörte auch die Firma Cant-Fun & Co. Ltd. dazu, die wie geschmiert lief und eine der erfolgreichsten Rummelplatzattraktionen der Art darstellte, wie es sie mittlerweile auf so manchem alten Herrenhausanwesen in England gab. Sie war so aufgezogen, dass sie maximalen Profit aus dem gutgläubigen Besucherstrom zog, während sie dem Marquis selbst, wenn er denn auf seinem Herrensitz anwesend war, nur ein Minimum an Umständen bereitete. In den vergangenen Jahren war Canteloupe für die gesamten Unterhaltungskosten des Herrensitzes und Anwesens ins Wiltshire aufgekommen, hatte jährlich einen durchschnittlichen Gewinn von dreihunderttausend Pfund ausgewiesen und war auf so ausgefuchste Weise in das Gesamtkonstrukt der Canteloupe’schen Finanzen eingesetzt, dass die Erbschaftssteuer, wie Detterling nun von den Buchhaltern erfahren hatte, sehr niedrig ausfallen würde.

»Es sieht so aus«, sagte Detterling zu Fielding, »als hätte ich gar nicht wirklich Canteloupes Anwesen geerbt, sondern eher den Vorsitz der Betreiberfirma.«

»Cant-Fun«, sagte Fielding. »So einen unflätigen Namen konnte sich auch nur Ihr Verwandter ausdenken. Der alte Banause! Erinnern Sie sich noch, wie er damals den Rosengarten direkt vor dem Haus hat rausreißen lassen, um dort eine Spielhalle hinzustellen?«

»Damals war er wirklich ein sittenloser Kerl«, sagte Detterling. »In den letzten Jahren ist er aber noch richtiggehend kultiviert geworden. Es gab da jemanden namens Balbo Blakeney – der ist Fellow am Lancaster College in Cambridge und kennt sich mit Häusern und Gärten aus. Balbo war ein- oder zweimal bei ihm zu Gast und hat ihm gezeigt, wie er Cant-Fun etwas besser abschirmen kann. Inzwischen merkt man kaum noch, dass es da ist, von den kreischenden Proletarierkindern einmal abgesehen. Und das ist vermutlich ein geringer Preis dafür, dass man um die Erbschaftssteuer weitgehend herumkommt.«

»Ich verstehe trotzdem noch nicht ganz, wie das gehen soll.«

»Genau genommen erbe ich nicht das Anwesen, oder jedenfalls nicht so, dass ich persönlich als der Besitzer gelte. Rechtlich ist das alles in das Unternehmen eingebunden, das in mancherlei Hinsicht wie eine Art Trust gestaltet ist. Es gibt einen Vorstand, dessen Vorsitz ich haben werde, und in dieser Funktion steht mir eine gewaltige Summe als Vergütung und zur Deckung von Unkosten zu, genug, dass alles Wünschenswerte und im Grunde noch einiges darüber hinaus abgedeckt ist, sofern es in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Der wesentliche Punkt dabei ist aber, dass das Kapital bis auf den letzten Penny eben nicht mir, sondern der Firma gehört. Alles, was ich bekomme, inklusive der Berechtigung, in dem Haus zu wohnen, steht mir zu, weil ich der Vorstandsvorsitzende, und nicht, weil ich der Marquis Canteloupe bin.«

»Nein«, sagte Fielding. »Der Marquis von Cant-Fun.«

»Wenn Sie meinen, solche Witze machen zu müssen, muss ich wohl davon ausgehen, dass Sie neidisch sind.«

»Natürlich bin ich neidisch! Ich war immer schon versessen auf eine Adelskrone.«

»Konzentrieren Sie sich auf Ihr Schreiben, dann ist vielleicht ein Lorbeerkranz für Sie drin.«

»Aber ohne einen Vorstandssitz, mit dem ich das alles finanzieren kann …«

Jemand klopfte an die Tür zu Fieldings Hotelzimmer, und ein Diener im Livree kam mit einer Verbeugung herein, um einen Brief zu überbringen. Wie sich herausstellte, für Detterling.

»Ich muss schon sagen, der Service hier im Gritti ist wirklich hervorragend«, sagte Detterling, als der Diener wieder verschwunden war. »Wenn ein Brief ankommt, wird er einem noch in derselben Minute ausgehändigt – ganz egal, wo man sich gerade aufhält.« Sein Gesicht verdüsterte sich ein wenig. »Wie erklären Sie es sich aber«, sagte er, »dass die wussten, dass ich hier bei Ihnen im Zimmer sitze?«

»Ich habe es kürzlich ja schon erwähnt, als die Carabinieri Ihnen die Telegramme auf der Piazza zugestellt haben: In Venedig wissen die immer genau, wo sich die wichtigen Leute aufhalten. Das ist schon seit Jahrhunderten deren Spezialität.«

»Und wird Sie das nicht stören … wenn Sie dann demnächst hier wohnen?«

»Ich bin ja nicht der 6. Marquis Canteloupe. Mich lassen die bestimmt in Ruhe.«

»Wie bescheiden von Ihnen! Sie haben schon recht: Venedig tut Ihnen in der Tat gut. Aber machen Sie sich nicht zu klein. Es mit der Selbsterniedrigung zu übertreiben kann genauso ungesund sein wie das Gegenteil davon.«

Detterling öffnete seinen Brief. »Der ist von Carton Weir«, erklärte er.

»Was will der denn?«

»Über Canteloupes Tod berichten – darüber, wie er gestorben ist.«

Ein oder zwei Minuten lang las Detterling, ohne etwas zu sagen. Dann: »Hier, hören Sie mal: … Das Merkwürdige daran ist, dass der alte Herr in den letzten Wochen hervorragend in Form war. Im Juli noch war er in Anbetracht dessen, wie die Dinge so liefen, recht niedergeschlagen gewesen (›Da verschlägt’s einem glatt die Lust aufs Saufen!‹, hat er mal gesagt, und genau das schien es bei ihm dann auch tatsächlich zu bewirken), aber vor ungefähr drei Wochen hat sich seine Laune auf einmal wieder aufgehellt, und er hatte lauter Pläne für die Zukunft. Ich glaube, ihm hatte der Abschlussbericht wieder Auftrieb gegeben, den Sie ihm nach Ihrer Tour haben zukommen lassen und in dem stand, dass offenbar niemand bemerkt hat, wie er in Straßburg die Konkurrenz übervorteilt hat. ›Wir sind noch nicht erledigt!‹, hat er gesagt und eine ganze Reihe von langen Sitzungen mit Peter Morrison abgehalten, aus denen die beiden immer grinsend rauskamen wie zwei Katzen, die am Babyfläschchen genuckelt haben. Kein Zweifel: Er hat vor Gesundheit nur so gestrotzt. Und dann ist vor ein paar Tagen sein Bruder Alfred gestorben – aber das ging spurlos an ihm vorbei. ›Ich habe ihn bestimmt zwanzig Jahre nicht mehr gesehen‹, hat er mir erzählt, ›ein dummer, stumpfsinniger Saufbold – ist gut so, dass er den Titel nicht erben kann.‹ Und nach Alfreds Beerdigung sagte er: ›Jetzt ist auch der letzte meiner Brüder und Schwestern tot. Ich hab sie alle überlebt. Ein ziemlich armseliger Haufen war das, aber ich war bei Weitem der Älteste, und es will schon was heißen, dass sie jetzt alle unter der Erde sind und ich noch da bin.‹

Und dann war er wieder wie immer, hat mit Peter seine Ränke gesponnen und war mopsfidel. Am Tag, an dem er starb, kam er morgens um zehn ins Ministerium und sah fitter aus denn je. ›Was steht heute auf dem Plan?‹, hat er mich gefragt. ›Mittagessen mit Sir Geoffery Bruce-Cohen, Herr Minister‹, sagte ich ihm, ›im Ritz‹. ›Gut‹, hat er da gesagt, ›und wenn ich das Mittagessen mit dem alten Shylock hinter mir hab, werde ich auf einen Sprung durch den Park zu Maisie rübergehen. Erwarten Sie mich also nicht vor dem späten Nachmittag zurück.‹ Tatsächlich war er dann aber schon um halb vier wieder da … und blickte ziemlich trübselig drein. ›Mittagessen erfolgreich absolviert, Herr Minister?‹, hab ich also gefragt. ›Erfolgreich absolviert, ja‹, hat er geantwortet. ›Das Problem ist bloß, dass ich danach bei Maisie meinen Besuch nicht erfolgreich absolviert habe. Schlaff wie ein Fischstäbchen.‹ – ›Kopf hoch, Herr Minister‹, hab ich da gesagt, ›wir haben alle mal einen schlechten Tag.‹ – ›Ich hatte mich das ganze Mittagessen über drauf gefreut wie nix. Aber als ich dann dort ankam, war’s, als wär ich aus Knetmasse.‹ Dann ging das Telefon, und Peter Morrison wollte ihn sprechen. ›Nicht jetzt, Carton‹, sagte er, ›sagen Sie ihm, er soll um vier vorbeikommen. Und jetzt seien Sie so gut und lassen Sie mich für eine Weile in Ruhe.‹ Also hab ich den armen alten Kerl an seinem Schreibtisch sitzen lassen. Da kann man nichts machen, dachte ich, aber er wird schon nach und nach drüber wegkommen.

Als ich dann jedoch um vier Uhr Peter zu ihm reinbringen wollte«, las Detterling Fielding weiter vor, »da saß er da und war tot. Peter hat sogleich übernommen – hat einen Arzt gerufen, mit der Anwaltskanzlei telefoniert, Ihnen die Nachrichten nach Venedig geschickt. Herzlichen Glückwunsch übrigens – ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie einmal den Titel erben würden!

Sie sind nicht der Einzige, der nun profitiert: Wie Sie eventuell schon gehört haben, eventuell aber auch nicht, hat man Peter das Ministerium anvertraut. Ich war gehörig überrascht, dass er mich mit Sack und Pack mit übernommen hat. Ich war eigentlich immer überzeugt, er würde mich nicht mögen und mir nicht trauen, und war schon drauf und dran, meine Sachen zu packen und zu gehen, aber er hat mich praktisch als Erstes, gleich nachdem sie ihn zum Minister ernannt hatten, kommen lassen und mich gebeten, zu bleiben. ›Ich werde dich brauchen, Carton‹, sagte er. ›Du hast den richtigen Sinn dafür, wie wir hier arbeiten.‹ Schmeichelhaft – oder nicht? Jedenfalls bin ich weiterhin auf meinem alten Posten als Parlamentarischer Privatsekretär, also Ende gut, alles gut, könnte man sagen. Außer dass ich Canteloupe so furchtbar vermisse. Er war oft außerordentlich garstig zu mir, und es verging kein Tag, an dem er mich nicht eine fette alte Tunte genannt hat, aber wir haben sehr lange miteinander gearbeitet, und man hatte einen solchen Spaß mit ihm …«

»Peter ist also auf die Füße gefallen«, sagte Fielding.

»Unweigerlich, wie immer. Aber es ist in letzter Zeit ja nicht alles nach seinen Vorstellungen verlaufen … wenn man bedenkt, dass sein älterer Sohn bekloppt geworden und sein Landbesitz in Norfolk bedroht ist. Mit dem Gebiet hat man wohl einiges vor, habe ich gehört.«

»Ich war vor Jahren einmal dort zu Besuch. Es war eine sehr … hübsche Gegend. Ich fände es auch schade, wenn das zerstört würde.«

»Das wird nicht passieren, jetzt, wo er der Wirtschaftsminister ist. Es wird sich ganz zufällig herausstellen, dass es anderswo einen Ort gibt, der sich besser eignet. Zeit, aufzubrechen, Fielding.«

»Aufzubrechen? Wohin denn?«

»Diese Party vom PEN-Club, von der Sie sagten, dass sie heute Abend stattfindet. Ich bin immer noch auf der Suche nach Kommunisten mit einem Manuskript im Gepäck … oder wenigstens Romanautorinnen, die Memoiren haben.«

»Das wollen Sie ernsthaft weiterverfolgen?«

»Aber gewiss doch! Ich hab was übrig für Gregory, und für die Verlegerei auch«, sagte Detterling. »Und fortan werde ich viel Zeit haben. Mein Sitz im Unterhaus ist weg, und ich gehe nicht davon aus, dass ich als Vorsitzender von Cant-Fun besonders viel Arbeit haben werde.«

»Dafür sitzen Sie doch jetzt im Oberhaus …«

»Wo nicht viel los ist. Auf, zur Party!«, sagte Detterling. »Nachdem Gregory von Isobel schon nach Hause geschleppt wurde, muss ich die Arbeit für zwei machen.«

Die Party des PEN-Clubs wurde in der Sala dell’Albergo in der Scuola Grande di San Rocco abgehalten. Kaum hatten Detterling und Fielding Einlass gefunden, steuerten schon zwei Romanautorinnen auf sie zu – eine aus der Mittelschicht, die andere eine Proletarierin. Da sie noch zu jung waren, um bereits nennenswerte Memoiren verfasst zu haben, und ihre Bücher ohnehin schon bei Stern & Detterling erschienen, war Detterling, der unbedingt Neuland erschließen wollte, bemüht, ihnen auszuweichen. Aber die beiden waren wegen seines neuen Titels, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, ganz außer sich (die Kunde davon hatte auf der Konferenz schnell die Runde gemacht), zudem waren sie insgeheim fasziniert von der Prominenz Fieldings, die dieser sich unlängst, auf welch anrüchige Weise auch immer, erworben hatte. Sie unternahmen also einen frontalen Vorstoß, passten Detterling und Fielding unter Tintorettos ›Dornenkrönung‹ ab und gingen nun offenbar (wie es Fielding schien) davon aus, gemeinsam mit ihnen die Nacht durchzumachen.

»Saumäßiges Glück, dass die hier diese Party machen«, sagte die proletarische der beiden, der vorne zwei wichtige Zähne fehlten. »Die Hälfte der Museen hier in Venedig sind mit Holz verrammelt und zu.«

»Fehlendes Personal«, sagte die eher bürgerliche. »Museumsdirektoren sind in Italien sträflich unterbezahlt.«

»Kein Geld da, um sie zu bezahlen, Schätzelchen. Das ist alles in die Taschen irgendwelcher Politiker geflossen … Erzählen Sie mal, Lord Canteloupe: Wie fühlt man sich denn so, als Marquis?«

»Nach dem langen Fußweg hierher«, sagte Detterling, »fühle ich mich durstig. Wenn Sie mich mal eben zur Bar durchlassen würden …«

»Da brauchen Sie nicht hin«, sagte die Bürgerliche in bestimmtem Ton. »Die Kellner kommen so schnell, wie sie können. Bei so einem Gedränge ist allen am besten geholfen, wenn man stehen bleibt, wo man ist.«

Sie hob dann zu einer langen Belehrung an, in der sie Detterling darlegte, was für einen ungerechten Missstand vererbliche Adelstitel darstellten, während ihre Kollegin Fielding alles über ihren nächsten Roman erzählte, in dem sie an mehreren Stellen detailgenau den Geschlechtsverkehr eines Landarbeiters mit seiner neunjährigen Tochter beschreiben wollte.

Nach einer Ewigkeit erschien ein Kellner mit einem Tablett voll winziger Gläser verschiedenen farbenfrohen Inhalts.

»John Collins?«, erkundigte Detterling sich. Der Kellner schüttelte unwirsch den Kopf. »Gin Tonic? Wodka Lime? Whisky Soda?«

»Sie nehmen am besten den Martini Rosso«, sagte die Proletin, ergriff eines der Gläser und reichte es Detterling, »alles andere ist Gift.«

Sie reichte auch Fielding eines, der es verdrießlich entgegennahm.

»Na, da schau her«, sagte sie, »da drüben ist Sydney Offal. Kennen Sie Syd?«

»Nein.«

»Syd ist ’n Ami. Hat den längsten Schwanz hier auf der Konferenz.« Sie fing an, sich mit heiser-erregter Stimme über das Thema auszubreiten, während die Bürgerliche auf Detterling einredete, er müsse seinen Adelstitel ausschlagen, ein Thema, von dem sie offenbar manisch besessen war. Detterling ließ seinen Blick auf der Suche nach unzufriedenen Kommunisten und kultivierten älteren Damen umherwandern, konnte aber nur eine hagere irische Lyrikerin mit mauvefarbenem Haar entdecken, die vor einem wild gestikulierenden und Pirouetten vollführenden dicken italienischen Literaturkritiker breitbeinig rittlings auf einem Stuhl saß und weinte.

»… und Klöten so groß wie Basketbälle«, sagte die Proletin, alldieweil Fielding an seinem leeren, klebrigen Glas herumspielte und innerlich den Himmel um Rettung anflehte … die unverhofft aus dem Umfeld von »Christus vor Pilatus« in Form eines sehr jungen Mädchens angeschossen kam, das sich wie ein Aal zwischen der Proletin und Fielding hindurchschlängelte und Detterling fest umschlang.

»Der herzallerliebste Hauptmann Detterling!«, sagte sie. »Ich bin’s, Butzi Llewyllyn. Ich hab Sie letztes Jahr in Grantchester kennengelernt!«

Butzi Llewyllyn musste, wie Fielding nun sehen konnte, inzwischen ungefähr dreizehn sein. Sie hatte einen kecken kleinen Busen, einen Pagenkopf und lange, schlaksige Jungmädchenbeine, von denen ungefähr eine Viertelmeile unter einem karierten Mini-Mini-Schottenrock und über dazu passenden karierten Kniestrümpfen hervorschaute und den Blicken preisgegeben war. Genau wie ihre Mutter Patricia war sie insgesamt kräftig gebaut und wies doch an manchen Stellen eine merkwürdige Schlaffheit auf; man konnte das Fleisch an ihren Oberschenkeln, das im einen Moment noch straff und fest gewirkt hatte, im nächsten aus der Form geraten und wabbeln sehen, als sie sich der Länge nach an Detterling presste, und die eigentümlich gakeligen Bewegungen ihrer Arme und Beine erinnerten an die Schwester ihrer Mutter, Isobel Stern.

»Der Papa ist auch hier«, sagte sie. »Er kommt auch gleich rüber.« Und dann, mit feindseligem Blick: »Was sind das hier für Leute?«

»Die beiden Damen hier, das sind Acarnania Mayling«, sagte Detterling, auf die Bürgerliche zeigend, »und Jessica Fubs.«

»Von denen habe ich schon gehört. Der Papa sagt« – das war an Mayling gerichtet – »Sie würden ›weichlichen, pampigen Mist‹ schreiben, und was Sie schreiben« – zu Fubs – wäre ›heiß triefender Mist‹«.

»Und dieser Herr hier«, sagte Detterling, während Mayling und Fubs empört das Weite suchten, »das ist Major Fielding Gray.«

»Über Sie hat der Papa auch schon geredet«, sagte sie.

»Ach, und welche Sorte Mist schreibe ich so?«

Butzi lachte fröhlich.

»Das sagt er mir nicht, weil er sagt, Sie wären ein alter Freund.« Sie löste einen kleinen Teil ihres Körpers von Detterling und hängte sich damit an Fielding. »Er sagt, dass er Sie liebt«, sagte sie.

Bevor Fielding auf diese Bemerkung, über die er sich sehr freute, reagieren konnte, stieß Tom Llewyllyn zu ihnen.

»’n Abend, Canteloupe«, sagte er durchaus ernsthaft, »’n Abend, Fielding. Ich hoffe, Butzi weiß sich zu benehmen.«

»Ganz vorzüglich«, sagte Fielding. »Sie hat gerade Fubs und Mayling den Laufpass gegeben.« Du lieber Himmel, bist du alt geworden, dachte er, du bist doch erst fünfundvierzig, genau wie ich, und siehst aus wie mindestens sechzig … gebeugt wie jemand mit einem Buckel, runzelig und am Hals ganz schlaff. »Was führt dich hierher, Tom?«, fragte er. »Wir wussten gar nicht, dass du auch in Venedig bist.«

»Wir sind gerade erst angekommen – und nicht wegen dieser PEN-Sache, aber da ich nun schon mal Mitglied bin, dachte ich, ich könnte heute Abend vorbeischauen. Wir gönnen uns einen kleinen Urlaub, Butzi und ich.«

»Ich hab den Papa ganz für mich allein!«, sagte Butzi.

»So ist’s«, sagte Tom und bat seine beiden Freunde mit einem bettelnden Blick, ihn nicht danach zu fragen, wo seine Frau Patricia derweil war. »Aber nur für kurze Zeit, Spätzchen.« Butzi zog demonstrativ einen Flunsch, aber Tom sprach mit bestimmtem, fast schon strengem Ton weiter, als müsste er das, was er sagte, unmissverständlich klar machen. »Butzi muss in einigen Tagen nach England zurück, in die Schule«, sagte er. »Ich bleibe länger hier. Ich habe im Lancaster ein Sabbatjahr gewährt bekommen und mich entschieden, mich währenddessen mit der Erforschung des Aufstiegs und Niedergangs der Republik Venedig zu befassen.«

»Gut, oh, gut!«, sagte Fielding und spitzte freudig den schmalen, entstellten Mund. »Ich bleibe nämlich auch.«

»Schön«, sagte Tom nach einigem Zögern, als ob er kurz mögliche Einwände in Betracht gezogen, aber für unbedeutend befunden hätte und nun (leicht verhalten) sein Einverständnis mitteilte. Und dann, als ob ihm bewusst würde, wie schäbig das war, schob er noch »Gut, Fielding!« nach.

Er ist besorgt, dass ich sein Leben hier auf irgendeine Weise stören könnte, dachte Fielding. Mag sein, dass er mich »liebt«, wie Butzi sagt, aber er hat mir nie mehr so recht vertraut, seit ich ihn 1962 bei dieser Sache in Griechenland habe hängen lassen … Jeder weitere Gedanke in diese Richtung wurde jedoch vom erneuten Erscheinen des Kellners mit seinem Tablett vereitelt.

»Einfach widerlich, diese Drinks!«, sagte Tom. »Meint ihr, wir könnten vielleicht woanders hingehen und dort was zu Abend essen?«

»Es gibt ein Buffet!«, sagte Butzi, die gerne zeigen wollte, dass sie über alles bestens informiert war.

»Ein kaltes Buffet«, sagte Fielding. »Die fahren dasselbe Zeug von Empfang zu Empfang, bis es irgendwann endlich aufgegessen ist.«

»Die Frage wäre also geklärt«, sagte Detterling, der inzwischen entschieden hatte, dass die Zeichen für das Finden potenzieller neuer Verlagsautoren, die das Warten wert wären, an diesem Abend schlecht standen. »Ich kenne ein ganz nettes Lokal in der Nähe der Rialtobrücke. Betrachten Sie sich alle drei als von Cant-Fun eingeladen.«

»Cant-Fun?«, fragte Butzi.

Auf dem Weg zur Rialto-Brücke erklärte Detterling Tom und Butzi, was es mit Cant-Fun auf sich hatte. Butzi hörte sehr aufmerksam zu.

»Worauf es also hinausläuft«, sagte sie, »ist, dass Sie vor der Regierung so tun, als würden Sie nur dort wohnen, weil Sie die Firma führen.«

»Mehr oder weniger.«

»Aber in Wirklichkeit werden Sie die gar nicht führen, nicht wahr? Ich meine, ich weiß schon, dass Sie jetzt der Vorsitzende sind, aber da gibt’s doch bestimmt viele andere, die die eigentliche Arbeit machen?«

»Es gibt ein Vorstandsgremium. Vermögensverwalter, könnte man sagen. Juristen und so weiter.«

»Was ist, wenn die Ihnen Böses wollen«, sagte Butzi, »könnten die Sie dann als Vorstandsvorsitzenden absetzen?«

»Kluger Gedanke!«, sagte Fielding.

»Wir werden sehr gut aufpassen«, sagte Detterling, »dass niemand Böses ins Vorstandsgremium reinkommt.«

»Das will ich doch hoffen«, sagte Butzi. »Denn wenn Sie dann einen Sohn haben, möchten Sie es ja so einrichten, dass er dann auch Vorsitzender wird, wenn Sie mal sterben.«

»Ja, vielleicht. Ich muss sagen, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.«

»Aber Sie wollen doch bestimmt einen Sohn haben«, sagte Butzi und drückte Detterlings Hand, »also werden Sie natürlich auch eine Frau brauchen. Ich glaube, ich wäre ja so gerne Lady Canteloupe!«

»Ich werde dich im Hinterkopf behalten.«

»Ich finde Sie so sexy!«

»Jetzt ist’s aber genug, Tullia!«, sagte Tom. »Wir haben’s verstanden.«

»Tullia?«, sagte Detterling.

»Butzis eigentlicher Name. Den verwende ich nur, wenn sie sich dumm oder kindisch benimmt.«

»Ich hab mich nicht dumm oder kindisch benommen«, kicherte Butzi, »ich hab mich erwachsen benommen.«

Woraufhin sie beim Restaurant ankamen. Als sie den Ort begutachtet und einen Tisch (al fresco, direkt am Canal Grande) belegt hatten, hatte Butzi das Thema der ihr vorschwebenden Verehelichungspläne fallen gelassen und ihre Expertise und Energien stattdessen auf die Zusammenstellung ihres Menüs gerichtet.

»Parmaschinken mit Melone, Tomatensuppe, Ravioli, gegrillte Scampi und Kalbsbraten«, sagte Butzi, als sie aufgefordert war, zu bestellen.

»Bist du sicher, dass du davon satt wirst?«

»Hinterher noch Nachtisch und Käse natürlich.«

Während Butzi mit ihren ersten drei Gängen beschäftigt war, tranken die anderen, die darauf warteten, bei den Scampi mit einzusteigen, eisgekühlte Longdrinks, wie es sie beim PEN-Club nicht gegeben hatte, und unterhielten sich über die historischen Forschungsthemen, denen Tom sich in Venedig widmen wollte.

»Aufstieg und Niedergang der Serenissima«, sagte Fielding. »Ist das als Vorhaben nicht ein bisschen umfangreich?«

»Ich will ja nicht der Gibbon für Venedig werden«, sagte Tom. »Ich habe lediglich vor, mir ein paar ausgewählte moralische und politische Fehlentscheidungen, die der Republik zu verschiedenen Zeiten Schaden zugefügt haben, vorzunehmen und zu analysieren. Beispielsweise war Ruskin überzeugt, dass der Niedergang der Republik in bestimmter Hinsicht bereits sehr früh begonnen hat – genau genommen schon in dem Moment, als dort die erste, tiefempfundene Begeisterung des frühen christlichen Glaubens verlorengegangen ist. Die meisten Gelehrten halten das für eine absurde Überbewertung und führen ins Feld, dass zu genau dieser Zeit Venedig doch überhaupt erst als Handels- und Imperialmacht zu florieren begann. Ich finde aber, dass Ruskin in gewisser Weise durchaus auch Zuspruch verdient, wenngleich in stark relativierter Form. Ein Ergebnis des von Ruskin so sehr bedauerten Abfalls vom Glauben war, dass dem Dogen Dandolo von seinen Leuten nachgesehen, ja Beifall dafür gezollt wurde, dass er aus dem Vierten Kreuzzug einen Feldzug zur Einnahme von Konstantinopel gemacht hat. Fantastisch, haben die Venezianer da alle gesagt, das bedeutet für uns jede Menge prächtiges byzantinisches Beutegut, den Zugewinn großer Gebiete vom Oströmischen Reich – ganz zu schweigen von den saftigen Gebühren, die nun für die Verschiffung der Kreuzfahrer an Orte anfallen, an die diese ursprünglich gar nicht hinwollten. Was dem Dogen Dandolo letztendlich aber tatsächlich zuzuschreiben ist, ist nicht unbedingt, dass er den Venezianern das byzantinische Territorium erschlossen hat, die ja gar nicht genügend Einwohner hatten, um das neue Gebiet zu verwalten, sondern vielmehr den Türken, denen es auf diese Weise möglich wurde, so viel Reichtum und Macht anzuhäufen, dass sie schließlich zum erbittertsten Feind der Republik heranwuchsen. Und so hat ein früh stattgehabtes Versagen auf moralischer und religiöser Ebene über mehrere Jahrhunderte betrachtet kommerziell und strategisch gesehen zu einem Desaster geführt.«

»Wie meine arme Mama immer gesagt hat«, sagte Butzi und blickte von ihrer Suppe auf: »›Wir sind gefesselt und gebunden mit der Kette unserer Sünden.‹«

Das nicht einmal am wenigsten Erstaunliche an dieser Feststellung war, wie Fielding fand, die Art und Weise, wie Butzi auf ihre Mutter Bezug nahm, als wäre es für immer aus und vorbei mit ihr, ja, als wäre sie tatsächlich schon tot. Aber auch jetzt sah er in Toms Augen wieder die Bitte, dass niemand nach Patricia fragen möge, und so lenkte er das Gespräch weg von diesem heiklen Thema und zurück zu Toms akademischen Interessen.

»Was hält man im Lancaster College davon?«, erkundigte er sich. »Gefällt es denen, dass du deine Zeit mit diesem Thema verbringst?«

»Man hat mir ein Sabbatjahr gewährt«, sagte Tom, »und mit dem kann ich anfangen, was ich will.«

»Was Provost Constable doch aber sicher nicht davon abgehalten hat, seine Meinung dazu abzugeben.«

»Er vertritt den Standpunkt, dass ich mir, nachdem mein Buch über Fragen der Macht so wohlwollend aufgenommen wurde, in Zukunft meine Themen selbst aussuchen kann, ohne dass Gefahr droht.«

»Ein fataler Fehlschluss«, sagte Detterling. »Aber nun ja, ich habe Constable noch nie ganz ernst nehmen können. Der Mann leidet massiv an Selbstgefälligkeit und hält diese irrtümlich für moralische Integrität.«

»Da könnten Sie recht haben«, sagte Tom, »aber viele angesehene Persönlichkeiten teilen diese irrige Meinung. Angeblich soll er schon sehr bald in den Adelsstand erhoben werden.«

»Während die Konservativen an der Regierung sind?«

»Warum nicht? Die Tories gefallen sich darin, ab und zu auch mal einem Sozialisten die Adelswürde zu verleihen, und Constable vertritt schließlich einen soliden Sozialismus alter Schule, noch aus der Zeit von Attlee«, sagte Tom. »Was letztlich zählt, ist, dass Constable sich prinzipiell allen Moden und Egalitarismen im Bildungssektor entgegenstellt, und das ist umso eindrucksvoller, wenn er es von den Sitzen der Labourpartei aus tut.«

»Legst du denn Wert auf seine Zustimmung«, fragte Fielding Tom, »ich meine, was dein Forschungsvorhaben hier angeht?«

»Nicht unbedingt … obwohl sie mir natürlich ganz gelegen kommt. In Wahrheit ist es so«, sagte Tom, »dass mir meine Arbeit gerade nicht so wichtig ist … im Moment jedenfalls nicht. Worum es mir wirklich geht, ist, einen guten Grund zu haben, für ein Jahr in Venedig sein zu können.«

»Warum?«

»Mond«, sagte Tom. »Daniel Mond. An den erinnerst du dich doch noch, oder?«

»Lebhaft. Was hat er denn hiermit zu tun?«