Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

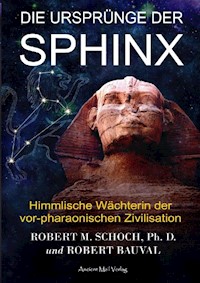

Kein anderes Denkmal der Welt verkörpert ein solches Geheimnis wie die Große Sphinx von Gizeh. Sie hat das raue Klima Ägyptens über Tausende von Jahren überlebt und wird noch lange nach dem Verschwinden unserer eigenen Zivilisation bestehen bleiben. Nach der orthodoxen Ägyptologie wurde die Sphinx um 2500 v. Chr. als Denkmal für den Pharao Khafre (Chephren) errichtet. Doch für diese "Tatsache" gibt es kaum Beweise. Wann wurde die Sphinx wirklich gebaut und vor allem warum? In dieser provokanten Zusammenarbeit zweier ägyptologischer Außenseiter, Dr. Robert M. Schoch und Robert Bauval, verbinden sich ihre Jahrzehnte langen Forschungen, um zu zeigen, dass die Sphinx Tausende von Jahren älter ist als die herkömmliche ägyptologische Zeitlinie besagt und von einer längst vergessenen vorpharaonischen Zivilisation erbaut wurde. Sie untersuchen die bekannte Geschichte der Sphinx und vergleichen das, was Ägyptologen behaupten, mit prominenten historischen Berichten und neuen Forschungen, einschließlich Aktualisierungen von Schochs geologischer Wasserverwitterungsforschung und der Neuanalyse seismischer Studien. Aufbauend auf Bauvals Orion-Korrelationstheorie untersuchen sie die archäoastronomischen Ausrichtungen der Monumente des Gizehplateaus und zeigen, wie die Pyramiden und die Sphinx in Ausrichtung zu den Sternbildern Orion und Löwe gebaut wurden. Sie analysieren die Beweise für eine wesentlich ältere Bauphase in Gizeh und die Restaurierung und Rekonstruktion der Sphinx während der Ära des Alten Reiches und behaupten, dass die Sphinx zuerst von einer fortgeschrittenen vorpharaonischen Zivilisation gebaut wurde, die vor ca. 12.000 Jahren auf dem Gizehplateau existierte, zeitgleich mit dem anspruchsvollen Göbekli Tepe Komplex.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robert M. Schoch, Ph.D.

Robert Bauval

Die Ursprünge der Sphinx

Himmlische Wächterin

der vor-pharaonischen Zivilisation

„Die Ursprünge der Sphinx“Printausgabe 1. Auflage März 2019

Übersetzt von Daniela Mattes

Ancient Mail Verlag Werner Betz

Europaring 57, D-64521 Groß-Gerau

Tel.: 00 49 (0) 61 52/5 43 75, Fax: 00 49 (0) 61 52/94 91 82

www.ancientmail.de

Email: [email protected]

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Coverfoto Titelseite: Robert M. Schoch

Covergestaltung: Catherine Ulissey

„Seit einem Vierteljahrhundert stellt Schochs Analyse der Verwitterung in Gizeh und Bauvals archäoastronomische Entdeckungen den Konsens über die Vorgeschichte nicht nur Ägyptens, sondern der ganzen Welt in Frage. Dieses Buch fasst ihren Fall und seine triumphale Rechtfertigung im 12.000 Jahre alten Heiligtum von Göbekli Tepe gekonnt zusammen. Die Frage ist nicht mehr, ob sie Recht haben, sondern wo die Archäologie von hier aus weitermachen sollte.“

Joscelyn Godwin, Autorin von „Atlantis and the Cycles of Time: Prophecies, Traditions, and Occult Revelations”

Wir widmen dieses Buch unserem Freund und Kollegen

John Anthony West (1932–2018) – einer mutigen Seele.

Danksagungen

Wie immer gilt mein Dank zuerst meiner lieben Frau Michele, deren Loyalität, Unterstützung und Liebe in den vier Jahrzehnten, die wir bisher geteilt haben, unerschütterlich geblieben sind. Ich möchte auch meinen beiden Kindern, Candice und Jonathan, dafür danken, dass sie das Projekt „Noch ein Buch“ ihres pleonastischen Vaters weitergeführt haben.

Danke auch an David Rohl, Gary Osborn und Jean-Paul Bauval für die aufschlussreichen Diskussionen über das faszinierende Thema der Gizeh-Denkmäler. An viele alte und neue Freunde, zu viele, um sie hier zu nennen, vielen Dank für eure Unterstützung.

Besonderer Dank gilt Mildred Curiel, Roberta Comuni, Richard Fusniak, Andre De Smet und Robert Dakota. Und dem großartigen Team von Inner Traditions: Jon Graham, John Hays, Mindy Branstetter, Patricia Rydle, Eliza Burns und Manzanita Sanz, danke, dass Sie dieses Buch zu etwas gemacht haben, auf das man stolz sein kann.

Robert Bauval, Torremolinos, Spanien

Ichmöchte vor allem meiner Frau Catherine Ulissey für all ihre Liebe, Hilfe und Unterstützung danken. Mein Dank gilt auch den von Robert Bauval aufgezählten Personen bei Inner Traditions, die dazu beigetragen haben, dieses Buch Wirklichkeit werden zu lassen.

Robert M. Schoch, Boston Universität, Boston, Massachusetts

Inhaltsverzeichnis

Danksagungen

Vorwort (Robert M. Schoch)

1. Das große Paradoxon (Robert Bauval)

Ein Geheimnis in Stein

Tor zu den Sternen und dem ausgewählten Ort der „ersten Zeit“

Ein Zimmer mit Aussicht

Das Plateau

Ein Löwenkopf mit Blick nach Osten

Gesichter in den Felsen

Gizeh: eine heilige Landschaft

Der heilige Hügel der Schöpfung

Monumentale Architektur

Die Himmelswelt der Toten – Der Duat

Megalithische Konstruktion

2. Der Sand der Zeit (Robert M. Schoch)

Die Enthüllung der Sphinx: Das neunzehnte Jahrhundert

Ausgrabungen und Enthüllungen des 20. Jahrhunderts

Unter die Oberfläche dringen: Auf die Sphinx angewandte seismische Verfahrenstechniken

Wir waren nicht die Ersten: Alte Ausgrabungen und Restaurierungen

3. Khafre: Sein oder Nichtsein? (Robert Bauval)

Auf der Schulter der Giganten

Die Benennung des Tempels

Die zerbrochene Kartusche

Was ist wirklich mit Salt’s Zeichnung der Traum-Stelegeschehen?

Gibt es ein Foto von Zeile 13, das die kaputte Kartusche zeigt?

Nicht die vierte Dynastie?

Die Edfu-Tempeltexte

Die Tochter des Khufu

Die Archive von Heliopolis

Aus einer Übersetzung der Inventar-Stele von Christiane Zivie-Coche

Herr von Rosetau

Selim Hassans „Tempel“ oder George Andrew Reisners „Tempel“?

Osiris und Isis im Pyramidenzeitalter

4. Ein Fall von Verwechslung? (Robert Bauval)

Als ich zum ersten Mal dein Gesicht sah

Das Profil der Sphinx

Der „Kampf um den Bart“ der Experten

Seltsame und überraschende Stille

Ein älterer Name für die Große Sphinx

Der Löwe, der Falke und der Mensch

Ein Loch im Kopf

Die Überschwemmung und die Sphinx

Der Wasserträger

5. Horus, der am Horizont wohnt (Robert Bauval)

Auf der Suche nach der „zweiten Sphinx“

Der Herr des Horizonts

Ein Buch der Schöpfungsgeschichte in Stein – Die Edfu-Texte

Das Quartalskreuz des Sonnenjahres

Horus, Sohn der Isis

Das Jubiläum der Horus-Könige

Der Zenit des Sonnengottes

Der Urfalke

Sonnenaufgang, Blick nach Osten zur Zeit der Überschwemmung

Den Knoten knüpfen

Von der Hölle ins Paradies

Der himmlische Nil

Hapi auf dem Königsthron

Die Russen und das Quartett

6. Der Ort, an dem die Götter geboren werden (Robert Bauval)

Vereinigung der beiden Königreiche

Die Vereinigung des irdischem und des kosmischen Ägypten

Das Abbild des Himmels

Die Orion-Korrelationstheorie

Die „erste Zeit“ von Osiris-Orion

7. Die Schrift an der Wand (Robert M. Schoch)

Persönlicher Hintergrund

Wiederverwendung und Wiederherstellung einer älteren Sphinx

Verwitterter Fels und Klimawandel

Bestätigung

Epilog (Robert M. Schoch)

Bildteil

Anhang 1: Kontroversen um das Ende der letzten Eiszeit (Robert M. Schoch)

Datierung des Endes der letzten Eiszeit

Die Jüngere Dryaszeit

Impakt-Hypothese

Wenn nicht ein Einschlag, was dann?

Sonnenaktivität

Göbekli Tepe und ein früher Zyklus der Zivilisation

Anhang 2: Das Geheimnis der Großen Sphinx enthüllt (Robert M. Schoch)

Über die Autoren

Bibliographie

Die Autoren: Robert Schoch (links) und Robert Bauval (rechts), die im Juli 2014 in Bulgarien einen gesunden Snack genießen. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Schoch)

Vorwort

von Robert M. Schoch

Die Idee zu diesem Buch entstand in Bulgarien. Es war Ende Juli 2014. Robert Bauval und ich waren eingeladen worden, verschiedene alte megalithische Strukturen im Rhodopengebirge zu studieren, was in einem Dokumentarfilm des Bulgarischen Nationalfernsehens, der im Februar 2015 ausgestrahlt wurde, beleuchtet wurde. Beim Essen auf der Außenterrasse im Momchilgrad Hizhata MG Hotel Complex schlug mir Bauval vor, dass wir gemeinsam ein Buch über die Große Sphinx schreiben sollten. Ich habe die Idee sofort aufgegriffen.

Die Große Sphinx, dieses prächtige und ikonische Monument, die wohl größte und bekannteste Statue auf dem Antlitz des Planeten, steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt unseres Lebens. Unabhängig voneinander, obwohl wir seit vielen Jahren befreundet sind, haben wir das Denkmal aus verschiedenen Blickwinkeln studiert, doch wir kommen zu dem gleichen Schluss, dass etwas mit der üblichen ägyptologischen Geschichte, wann und warum die Sphinx gemeißelt wurde, nicht stimmt. Es machte Sinn, dass wir unsere Analysen in einem einzigen Buch zusammenführten.

Dieses Buch ist eine echte Zusammenarbeit, aber es ist auch das Produkt von zwei verschiedenen Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Hintergründen, Ausbildungen und Erfahrungen. Wir haben beschlossen, dass es am besten wäre, die Autorenschaft jedes Kapitels und jedes Anhangs getrennt zu halten, um unsere persönlichen Integritäten und Standpunkte zu wahren. So finden Sie von Kapitel zu Kapitel zwei unterschiedliche Stimmen, wenn Sie lesen.

Wir glauben, dass diese Stimmen harmonieren und sich gegenseitig ergänzen. Ebenso gibt es in einigen wenigen Fällen geringfügige Überschneidungen, in denen ähnliche Themen und wichtige Merkmale von jedem von uns betrachtet und diskutiert werden, wiederum aus unserer jeweiligen eigenen Perspektive, wobei jeder die Arbeit des anderen bestätigt.

Für den Wissenschaftler und Gelehrten sind bestätigende Analysen die Voraussetzung für eine gute Forschung. Zur Begleitung unserer Worte finden Sie eine Reihe von Fotografien und anderen Illustrationen, darunter verschiedene antike Bilder, die relevante Details zeigen, die jetzt verdeckt oder völlig verloren gegangen sind.

Wir haben auch zwei Anhänge beigefügt, die den Text unterstreichen und auf einige Details eingehen, die zu technisch oder zu unklar sind, um in den Hauptteil des Buches aufgenommen zu werden. Jeder dieser Anhänge kann als eigenständiger Artikel gelesen werden (und tatsächlich wurden einige davon auch ursprünglich als solcher geschrieben); sie ergänzen sich aber auch gegenseitig und die Kapitel des Haupttextes. Mit den Anhängen hat der aufmerksame Leser das Material, um die Beweise, auf denen die Theorien der Sphinx basieren, zu vertiefen und zu bewerten.

Im Wesentlichen haben wir Ihnen, dem Leser, mit diesem Buch nicht nur unsere Analysen und Schlussfolgerungen, sondern auch viele der wesentlichen Daten und die konzeptionellen Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um zu Ihren eigenen Schlussfolgerungen zu kommen. Wie bei vielen Dingen im Leben gilt: Je mehr Energie man in etwas steckt, desto mehr erhalten Sie davon zurück. In diesem Sinne können Sie dieses Buch als eine „gute Lektüre“ betrachten, die sich auf die Kapitel konzentriert, oder als eine intellektuelle Herausforderung, die tief in den Haupttext und die Anhänge eindringt. So oder so, unser Wunsch ist es, dass Sie von diesem Buch neue Einsichten und Enthüllungen über die Sphinx erhalten.

Kapitel Eins

Das große Paradoxon

Robert Bauval

„Es war das Thema von Dichtern, Malern, Musikern, Theologen und Historikern, und trotzdem blieb es das stille Geheimnis der Zeit, das Große Paradoxon, das zugleich das bekannteste und das am wenigsten bekannte aller Denkmäler in Ägypten ist.“

Selim Hassan, Ägyptischer Archäologe, 1953

„Die genaue Bauzeit, oder besser noch die Schöpfung der Großen Sphinx, ist immer noch eines der großen Rätsel der ägyptischen Kunstgeschichte.“

Rainer Stadelmann, emeritierter Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo, 2003

Ein Geheimnis in Stein

Von allen antiken Stätten der Welt hat keine über Generationen hinweg so viel Ehrfurcht, Inspiration und Mystifizierung erfahren wie die Pyramiden und die Sphinx von Ägypten. Diese Monumente, die auf dem Plateau von Gizeh stehen, haben Tausende von Jahren überlebt und sind vielleicht sogar noch da, wenn unsere eigene Zivilisation längst verschwunden sein wird. Es ist, als ob das Bild der Pyramiden und der Großen Sphinx im kollektiven Gedächtnis der Menschheit verankert ist, und alle, von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen, erkennen sie auf einen Blick, auch wenn sie noch nie in Ägypten waren. Allein die Worte Pyramiden und Sphinx reichen aus, um ein tiefes Gefühl des Mysteriösen, der Gedanken an das Leben nach dem Tod und der Ewigkeit und einer transzendenten Verbindung zwischen Erde und Himmel und zwischen dem Säkularen und dem Geistigen hervorzurufen. Doch trotz ihrer universellen Bekanntheit weiß niemand genau, worum es sich bei diesem Geheimnis in Stein handelt. Die Nekropole von Gizeh ist im wahrsten Sinne des Wortes das größte Paradoxon der Geschichte. Und dieses Paradoxon gilt besonders für die Große Sphinx.

Ägyptologen sagen, dass die Sphinx das Abbild eines Königs ist, und fast alle glauben, dass ihr Gesicht das Gesicht des Pharaos Khafre aus der Vierten Dynastie ist, des Erbauers der Zweiten Pyramide von Gizeh. Der kombinierte Mensch-Löwe, sagen sie, ist ein Symbol für den Intellekt und die Kraft des Königs. Ehrlich gesagt, erlauben sich einige Ägyptologen einen gewissen Spielraum und gehen im Allgemeinen so weit, die Sphinx als Symbol für den Sonnengott oder den Wächter der Nekropole von Gizeh anzusehen. Hier gibt es kein wirkliches Rätsel, behaupten sie zuversichtlich. Wir sind versucht zu sagen, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde, aber „Wahrheit“ ist nicht demokratisch, egal wie viele „Experten“ sich an diese Schlussfolgerungen und den Konsens halten. Trotz dieser scheinbaren Zuversicht ist es die Wahrheit, dass die Fragen, wer diese großartigen Bauwerke gebaut hat und, was noch wichtiger ist, wann und warum, noch weitgehend ungelöst sind.

Tor zu den Sternen und der ausgewählte Ort der „ersten Zeit“

Lassen Sie uns zunächst einige verwirrende Begriffe klären, die von Ägyptologen heutzutage verwendet werden. Gizeh ist nicht nur der Ort der Pyramiden und der Sphinx, sondern auch ein Vorort des Großraums Kairo, der sich vom Westufer des Nils bis zum Rand der Sahara erstreckt. Ausländische Touristen nehmen automatisch an, dass Gizeh das Pyramidengebiet ist, aber für die Bewohner dieses Gebietes ist die Nekropole von Gizeh als Al Harram bekannt, was „der heilige Ort“ bedeutet. Was den Begriff Nekropole selbst betrifft, so kommt er von einem griechischen Wort, das „Stadt der Toten“ bedeutet und fälschlicherweise vermittelt, dass dieser Ort ein alter Friedhof ist – ein Konzept, das von den alten Ägyptern, die ihn geschaffen haben, als reduktionistisch und sogar fremd angesehen worden wäre.

Sie werden oft hören, dass Ägyptologen diesen Ort „den Horizont von Khufu“ nennen, aber auch das ist irreführend. Der altägyptische Begriff war Akhet Khufu, der nicht für die gesamte Nekropole von Gizeh gilt, sondern nur für die Große Pyramide. Darüber hinaus hat der Begriff Akhet eine viel tiefere Bedeutung als nur „Horizont“ und hat mehr mit der Jenseitsform des Königs als einem „erleuchteten Geist“ oder besser gesagt als einer „Sternenseele“ zu tun (Lehner 1997, 29). Wie soll also die Nekropole von Gizeh wirklich genannt oder als was soll sie angesehen werden? Meiner Meinung nach sollte sie als eine Art „Tor“ zur Sternenwelt des ägyptischen Jenseits gesehen werden.

Der Begriff „Tor zu den Sternen“ wurde 1994 von der BBC in ihrem Dokumentarfilm „The Great Pyramid: Gateway to the stars“ geprägt, basierend auf meinem Buch „The Orion Mystery“;

siehe http://bufvc.ac.uk/dvdfind/index.php/title/9012. (Zugriff 24. August 2016)

Dieselben terminologischen Missverständnisse betreffen die Wörter Pyramide und Sphinx. Das sind nur grobe griechische Ableitungen oder „Wortspiele“, bei denen das Wort „Pyramide“ von „Pyramides“ stammt, was „große Kuchen“ bedeutet, ein Name, der ihnen vermutlich von den Hellenen gegeben wurden, die Ägypten in der Spätantike besuchten. Die alten Ägypter nannten diese Strukturen jedoch mr, was laut dem berühmten britischen Ägyptologen Sir I. E. S. Edwards „der Ort des Aufstiegs“ bedeutet (Edwards 1993, 277-81).

Was den Begriff Sphinx betrifft, so handelt es sich auch hier um eine verzerrte griechische Wiedergabe des ägyptischen Begriffs shesepankh, was „lebendiges Abbild“ bedeutet (Edwards 1993, 122). Der Begriff shesepankh war jedoch nicht exklusiv für die Große Sphinx, sondern wurde auch für andere Bildnisse von Sphingen im Allgemeinen verwendet. Die Große Sphinx selbst war speziell im Neuen Reich (ca. 1500-1150 v. Chr.) als Horemakhet und viel früher im Alten Reich (ca. 2700-2200 v. Chr.) als Horakhti bekannt, beides sind subtile Varianten des Beinamens „Horus im Horizont“.

Dies bestätigen die Inschriften auf einer großen Stele, die auf der Brust der Großen Sphinx (der so genannten Traum-Stele) prangt, sowie auf vielen Votivstelen, in denen beide Namen genannt werden zu finden sind. Einige bezeichnen den Ort auch als Setep, „der Auserwählte“, und im Falle der Traum-Stele deutlicher als „Der prächtige Ort des Zep Tepi“ (Jordan 1998, 197), wobei Zep Tepi wörtlich übersetzt „die erste Zeit“ bedeutet, eine Art goldenes Zeitalter oder Urzeitliche Epoche (auch „erstes Ereignis“ genannt), als die „Götter“ Ägypten regierten. Ägyptologen halten Zep Tepi natürlich für eine mythische Idee, eine Art ägyptische „Genesis“ in einem imaginären pharaonischen Garten Eden. Aber wie wir sehen werden, mag Zep Tepi eine echte Epoche gewesen sein, die in der Erinnerung der alten Ägypter, die die Nekropole von Gizeh entwickelten, verwurzelt war.

Der amerikanische Ägyptologe Richard Wilkinson war der Meinung, dass die ägyptische Zivilisation schon seit ihren Anfängen „drei große Themen“ hatte, „[die] im ägyptischen Tempelsymbolismus regelmäßig wiederkehrten, nämlich „die ursprüngliche kosmische Struktur, die Dauerfunktion des Kosmos und die kosmische Erneuerung.“ (Wilkinson 2000, 76). Und in ähnlicher Weise argumentierte der britische Ägyptologe Rundle T. Clark, dass alle Rituale und Feste im alten Ägypten „eine Wiederholung eines Ereignisses seien, das am Anfang der Welt stattfand [d. h. Zep Tepi]“ und dass

die Grundprinzipien des Lebens, der Natur und der Gesellschaft von den Göttern schon lange vor der Herrschaftsgründung (Errichtung des Königtums) festgelegt worden waren. Diese Epoche – Zep Tepi – „die erste Zeit“ - erstreckte sich vom ersten Rühren des Hohen Gottes in den Urgewässern bis zur Ansiedlung des Horus auf dem Thron und der Erlösung des Osiris. Alle richtigen Mythen beziehen sich auf Ereignisse oder Manifestationen dieser Epoche. Alles, dessen Existenz oder Autorität begründet oder erklärt werden musste, muss auf „die erste Zeit“ bezogen werden.

Dies galt für Naturphänomene, Rituale, königliche Insignien, Tempelpläne, magische oder medizinische Formeln, das hieroglyphische Schriftsystem, den Kalender - die ganzen Utensilien der Zivilisation … alles Gute und Wirkungsvolle wurde nach den Prinzipien des „Ersten Zeitalters“ festgelegt, das deshalb ein goldenes Zeitalter absoluter Vollkommenheit war – „bevor Wut oder Lärm oder Streit oder Aufruhr entstanden waren“. Kein Tod, keine Krankheit oder Katastrophe ereignete sich in dieser glückseligen Epoche, bekannt als „die Zeit des Re“, „die Zeit des Osiris“ oder „die Zeit des Horus“. (Clark 1958, 27, 263)

All dies deutet darauf hin, dass der am besten geeignete Name für die Nekropole von Gizeh so etwas wie „der ausgewählte Ort der ersten Zeit“ sein sollte. Aus Bequemlichkeit und um Verwirrung zu vermeiden, werden wir jedoch weiterhin die Begriffe Nekropole von Gizeh, Pyramide und Sphinx verwenden, nicht weil wir sie sanktionieren, sondern weil sie die in der gesamten modernen ägyptologischen Literatur verwendeten Begriffe sind.

Stellen wir uns jedenfalls die Region Gizeh so vor, wie sie war, bevor die Menschen dort hin kamen. Mit anderen Worten, lassen Sie uns unsere Geschichte auf einer sauberen Tafel beginnen und die Zeit auf diese mysteriöse Epoche des Zep Tepi zurückdrehen.

Ein Zimmer mit Aussicht

Im Jahr 2005 mieteten meine Frau Michele und ich eine Wohnung im vierten Stock eines modernen Gebäudes mit Blick auf die Nekropole von Gizeh. (Die Wohnung gehört Mohamed Nazmy, dem Präsidenten von Quest Travel.) Meine Absicht war es, einige Jahre in der Nähe der Pyramiden und der Sphinx zu verbringen, um ein Buch zu recherchieren und zu schreiben – „The Egypt Code“, das vom Verlag Random House in Auftrag gegeben wurde.

Da ich vor Ort war, hatte ich gehofft, dass es meine Fantasie anregen würde, zu „sehen“, wie dieses Gebiet wohl ausgesehen haben könnte, bevor der Mensch Hand an irgendetwas gelegt hatte. Ich schätze, ich war wahrscheinlich inspiriert von den Worten von Paul Devereux, einem wissenschaftlicher Mitarbeiter der International Consciousness Research Laboratories Group an der Princeton University.

Er schrieb: „Indem man die Landschaft so sieht, wie sie für die Vorfahren war, voller mythischer Bilder, Erinnerungen, Geister und Kräfte, greift man auf die tiefen Quellen des Bewusstseins zurück. Es ist eine Anstrengung, die ein wertvolles, wenn auch ungewohntes Verhältnis zur natürlichen Umwelt wiederbeleben kann.“ (Devereux 2013, 51-63).

Die Nekropole von Gizeh für drei Jahre buchstäblich direkt nebenan zu haben, war eine beeindruckende Erfahrung. Von meinem Büro aus hatte ich einen direkten und ungehinderten Blick auf die Große Pyramide. Und vom Dachbalkon aus wurde ich mit einem märchenhaften Panorama verwöhnt, das den neoarabischen Stil des Mena House Hotels mit der zeitlosen geometrischen Reinheit der Pyramiden verband.

Ich konnte die Große Sphinx jedoch nicht von diesem Standort aus sehen. Dazu fuhr ich oft im Morgengrauen zum nahe gelegenen Dorf Nazlet el Samman und ging auf die Terrasse des Sphinx Guest House, das meinem alten Freund Gouda Fayed gehört, dessen familiäre Wurzeln als inoffizielle Hüter der Nekropole von Gizeh mehrere Jahrhunderte zurückreichen.

Von dort oben konnte ich die Große Sphinx betrachten, wenn ihr Gesicht von der aufgehenden Sonne erleuchtet wurde. (Ich blieb manchmal bei Gouda, um mit ihm und einer seiner Mieterinnen, der neuseeländischen Fotografin Joanne Cunningham, zu frühstücken. Joanne hat seit 2002 im Sphinx Guest House gewohnt. Im Jahr 2009 kehrte sie nach Neuseeland zurück, um sich einer Krebsbehandlung zu unterziehen. Joanne starb am 24. September 2013.)

Die Gegend um die Nekropole von Gizeh ist stark urbanisiert, mit modernen Gebäuden, Geschäften und Hotels, aber es ist nicht allzu schwer, sich vorzustellen, wie es vor einem Jahrhundert oder sogar noch vor dem Bau der Pyramiden gewesen sein könnte.

Abb. 1.1: Blick von der Terrasse unseres Appartementhauses. Das Mena House Hotel befindet sich auf der rechten Seite. Die Große Pyramide befindet sich ganz links, gefolgt von der Zweiten Pyramide. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval, 2006)

Abb. 1.2: Frühstück am frühen Morgen in Gouda Fayed’s Sphinx Guest House. Die Große Sphinx ist auf der linken Seite. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval, 2006)

Abb. 1.3: Luftaufnahme der Nekropole von Gizeh um 1904.

Abb. 1.4: Photoshop von Bild 1.3 zeigt die Nekropole von Gizeh, wie sie vor dem Bau der Pyramiden oder der Sphinx gewesen sein mag. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Das Plateau

Die Nekropole von Gizeh befindet sich auf einem Vorgebirge, das den Ägyptologen als Gizehplateau bekannt ist. Es ist im Wesentlichen eine riesige Kalksteinplatte (geologisch bekannt als die Mokattam-Formation), die von Norden nach Süden etwa einen Kilometer lang und von Osten nach Westen etwa einen halben Kilometer breit ist. Und es erhebt sich fünfundsechzig Meter über dem Niveau des Nils und fällt von Nordwesten nach Südosten hin leicht ab, bis zum Rand des üppigen Niltals. Die Härte des Kalksteins wird in verschiedene Schichten unterteilt (siehe Kapitel 2). Einige der weicheren Schichten gehören zu den untersten und unterirdischen, einige der härteren Schichten liegen weiter oben Richtung Spitze, mit einigen Teilen, die aus dem Boden herausragen und Hügel oder Kuppen bilden.

Es gab mehrere topografische Vermessungen des Gizehplateaus; die erste wurde 1881 von Sir Flinders Petrie durchgeführt und die letzte 1984 von dem amerikanischen Ägyptologen Mark Lehner, der das Giza-Mapping-Projekt leitete (Lehner 1985, 113). Die Nekropole von Gizeh wurde leider seit der Antike geplündert und in der Neuzeit ausgiebig ausgegraben, so dass es sehr schwer auszumachen ist, wie die ursprüngliche Topografie ausgesehen haben könnte.

Ägyptologen haben sich im Allgemeinen auf die Überreste der Vierten Dynastie (ca. 2500 v. Chr.) und weiter bis zu der Zeit, in der die Pyramiden und die Sphinx gebaut wurden, konzentriert, aber es gibt viele Beweise, die das Vorhandensein einer viel früheren Phase belegen.

Der Ägyptologe Selim Hassan sagt: „Wir können nicht sagen, was König Khufu dazu bewogen hat, genau diesen Ort zu wählen, an dem er seine Pyramide gebaut hat, aber obwohl er der erste war, der dort eine Pyramide gebaut hat, wurde der Bezirk bereits als Nekropole geheiligt, und etwa eine Meile südlich von Khufus Monument standen bereits einige große Mastabas aus der ersten und zweiten Dynastie“ (Hassan 1960, 1).

Es gibt Hinweise darauf, dass König Djet aus der ersten Dynastie sein Grab am Rande des Gizehplateaus hatte, und es gibt auch einige Artefakte aus der Ersten und Zweiten Dynastie, die in der Nähe gefunden wurden (Emery 1963, 73; Petrie, 1907). Auch ein britischer Geologe, Colin Reader, der eine umfangreiche Studie über die Geomorphologie des Gebietes durchführte, kam zu dem Schluss, dass die Große Sphinx vor der Vierten Dynastie geschaffen wurde. Reader blieb jedoch sicherheitshalber innerhalb der akzeptierten dynastischen Periode, indem er postulierte, dass die Erste oder Zweite Dynastie die wahrscheinliche Epoche war, in der die Große Sphinx gemeißelt wurde (Reader 2001, 149-59). Aber wie wir in diesem Buch besprechen werden, gibt es eine Fülle von Beweisen, die die Schlussfolgerung stützen, dass dieses Monument viel älter ist als das dynastische Ägypten.

Ein Löwenkopf mit Blick nach Osten

Wir alle haben schon das Phänomen des „Sehens“ von Gesichtern oder Bildern in natürlichen Formationen wie auf Felsblöcken, Felsvorsprüngen, zerklüfteten Berglandschaften oder sogar in vorbeiziehenden Wolken erlebt. Dieses Phänomen wird als Pareidolie bezeichnet, die allgemein beschrieben wird als „ein psychologisches Phänomen, bei dem ein vager und zufälliger Reiz (gewöhnlich ein Bild oder Ton) als bedeutsam wahrgenommen wird“. Ein bekannter Fall von Pareidolie ist zum Beispiel das sogenannte Marsgesicht, ein natürlicher Hügel auf dem roten Planeten in einer Region mit der Bezeichnung Cydonia, an dem viele die Merkmale einer „Sphinx“ wahrgenommen haben. Ein weiterer berüchtigter Fall ist der so genannte Affe im Baum in Hong Kah, in der Nähe von Singapur, wo Menschenmengen kamen, um zu beten, weil sie glaubten, dass die affenartigen Züge im Baumstamm göttlichen Ursprungs sind.

Abb. 1.5: Das sogenannte Marsgesicht.

Abb. 1.6: Der sogenannte Affe im Baum.

In Wüstenlandschaften ist dieses Phänomen häufig zu beobachten, wobei vom Wind abgeschliffene Felsen und Hügel oft an menschliche oder tierische Formen erinnern. Wir können uns vorstellen, wie besonders anfällig die primitiven Menschen für dieses Phänomen gewesen sein könnten und sich sogar in ihrer Nähe angesiedelt oder Schreine an Orten errichtet haben, die solche als heilig empfundenen Formen in der Landschaft hatten. Tatsächlich argumentierte der Ägyptologe V. A. Donohue 1992, dass die Thebanischen Hügel, auf denen der Tempel der Königin Hatschepsut errichtet wurde, verschiedene Simulakren haben, wie das „Gesicht“ eines Pharaos oder das einer Kobra, die der Hauptgrund für die Wahl dieses Ortes zum Bau des Tempels gewesen sein könnte (Donohue 1992, 871-85).

Auch schon in den 80er Jahren schlug der ägyptische Geologe und Direktor des Center for Remote Sensing (Zentrums für Fernerkundung) an der Boston University, Farouk el-Baz, vor, dass die Formen der Pyramiden und der Sphinx von Gizeh wahrscheinlich von sinnträchtigen natürlichen Landformen, den sogenannten Yardangs, inspiriert wurden, die in der westlichen Wüste Ägyptens reichlich vorhanden sind. El-Baz argumentierte auch, dass die Erinnerung an diese Landformen durch prähistorische Menschen in das Niltal gebracht wurde, die aus ihrem Lebensraum vertrieben wurden, als die Wüste vor etwa fünftausend Jahren aufgrund von schweren und plötzlichen Klimaveränderungen völlig ausdörrte (El-Baz 2001).

Es ist durchaus möglich, dass konische oder pyramidenförmige Hügel, die von diesen primitiven Menschen als das Werk übernatürlicher Wesen oder Götter angesehen werden, die Idee der Pyramiden inspiriert haben. Nachdem ich oft in der westlichen Wüste Ägyptens unterwegs war, kann ich bestätigen, dass diese natürlichen Merkmale von ahnungslosen Reisenden leicht mit Pyramiden verwechselt werden können, selbst aus nächster Nähe! Insofern ist es durchaus möglich, dass es ein natürlicher Hügel war, der aus dem Sand herausragt, ein Yardang, dessen Züge den Kopf der Sphinx inspirierten.

Abb. 1.7: Künstlerische Impression der ursprünglichen „Yardang“-Kuppe, die schließlich in den Kopf der Sphinx eingearbeitet wurde. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Beschriftung im Bild:

Zukünftiger Standort der GROSSEN PYRAMIDE

„Kopf“-Kuppe

Abb. 1.8: Eine andere Künstlerimpression vom „Yardang“ in Gizeh, der schließlich der Kopf der Sphinx wurde. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Abb. 1.9: Eine natürliche Pyramide, oder Yardang, in der westlichen Wüste bei Abu Simbel. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kopf der Großen Sphinx von einem groben „Löwenkopf-Yardang“ stammt, wurde in der Tat von einigen Forschern vorgeschlagen, darunter auch von Reader, der schrieb, dass „der Ort in der vordynastischen Zeit eine gewisse lokale Bedeutung erreicht haben könnte, wobei der Hauptfokus der Verehrung der vorstehende Auslieger war, aus dem die Sphinx später gemeißelt werden sollte. Dieser Auslieger (Inselberg), der vielleicht dem Kopf eines Löwen oder eines Falken ähnelt, ist der aufgehenden Sonne nach Osten zugewandt und insofern möglicherweise mit der Sonnenanbetung verbunden, was seinen eigenen Kulttempel rechtfertigt“ (Reader, 1997/1999). In der NBC-Fernsehdokumentation „The Mystery of the Sphinx“ (mit der Bildschirmpräsenz von Robert Schoch) wurde ebenfalls vorgeschlagen, dass das, was der Kopf der Sphinx werden sollte, ursprünglich ein felsiger Hügel oder Vorgebirge war (siehe auch Schoch 1992, wo der Vorschlag gemacht wird, dass der Kopf der Sphinx ursprünglich ein Yardang gewesen sein könnte).

Gesichter in den Felsen

Im Juli 2014 wurden Robert Schoch und ich vom Bulgarischen Nationalfernsehen eingeladen, an einer Dokumentation über prähistorische Stätten in den Rhodopen teilzunehmen. Dort wurden uns viele natürliche Felsformationen gezeigt, die seltsamerweise menschlichen und tierischen Gesichtern ähnelten.

Abb. 1.10: Der „Löwenkopf“ (Rhodopen, Bulgarien). (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Abb. 1.11: Der „Löwenkopf“ oder „Sphinxkopf“. Auf dem Foto sind (von links nach rechts) zu sehen: Robert Bauval, Robert Schoch und Thomas Brophy (Rhodopen, Bulgarien).(Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Abb. 1.12: „Männerkopf“ (Rhodopen). (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Abb. 1.13: Die natürliche „Sphinx“ („Karpaten-Sphinx“) in den Bucegi-Bergen in Zentralrumänien.

Gizeh: Eine heilige Landschaft

2004 präsentierte die britische Ägyptologin Serena Love, Ph. D., Doktorandin am University College London, ihre „Landschaftstheorie“ auf einer Konferenz in Prag. Love argumentierte, dass das Memphitengebiet, in dem sich die Nekropole von Gizeh befindet, von Menschen in prähistorischer Zeit besetzt war, und zwar eintausend Jahre vor den Pyramidenbauern, und dass diese dann ihre Monumente in der Nähe oder über den natürlichen Merkmalen platzierten, die ihren Vorfahren heilig waren. Sie sagte:

Die Landschaft war heilig, bevor sie für den Pyramidenbau genutzt wurde. Die Muster der prädynastischen und frühdynastischen Landnutzung könnten die spätere Pyramidenplatzierung beeinflusst haben. Über 1.000 Jahre Leben und Tod sind in Memphis vertreten, bevor die erste Pyramide gebaut wurde, da es umfangreiches archäologisches Material gibt, das auf langfristige Besiedlung und sesshafte Gemeinschaften schließen lässt. Hier wird vermutet, dass diese frühen Gemeinschaften von Ägyptern spezifische symbolische Assoziationen mit der Landschaft geschaffen hatten, wo Bedeutung und kulturelle Besonderheit durch die wiederholte Nutzung gewonnen wurden. Memphis wurde dadurch also bereits Jahrhunderte vor dem Bau einer Pyramide „markiert“ (Liebe 2004, 209).

Das natürliche Merkmal in Gizeh, das von Love besonders berücksichtigt wurde, war die hervorstehende Kuppe, die – so mutmaßte sie – während der Vierten Dynastie in den Kopf eines Pharaos mit den königlichen Nemes (Kopfschmuck) modelliert wurde. Love hatte Folgendes dazu zu sagen:

Ein herausragendes Merkmal der Landschaft von Gizeh vor den Pyramiden ist das nach Osten ausgerichtete „Sphinxvorgebirge“ [Kuppe] am östlichen Rand des Gizehplateaus. Betrachtet man die Geologie des Sphinxkopfes im Vergleich zum ursprünglichen Bodenniveau, so scheint der Kopf der Sphinx ein natürliches Merkmal gewesen zu sein, bevor der Körper in der späteren Antike gemeißelt wurde. Das Gesicht der Sphinx wurde aus der alten Felskante gemeißelt und auf natürliche Weise von einem Wadi im Norden abgetrennt und folgte dem Südhang des Plateaus.

Obwohl der südliche Hügel ein größerer Felsvorsprung und ein markanteres Merkmal ist, mag es noch etwas anderes am Vorgebirge der Sphinx gegeben haben, das ihm Charakter verliehen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses große Vorgebirge in seinem ursprünglichen, unveränderten Zustand eher menschenähnlich ausgesehen hat. Vielleicht haben sich die Menschen der prädynastischen [Epoche] den Sphinxfelsen als Relikt, das ihre Vorfahren hinterlassen hatten, kulturell angeeignet.

Das menschenähnliche Erscheinungsbild der Landform mag als eine in der Vergangenheit geformte und von ihren Vorfahren hinterlassene Ruine wahrgenommen worden sein. Vielleicht haben die frühen Ägypter diese Landformen nachgeahmt, um ihre Vergangenheit zu ehren und ihr Identitätsgefühl zu stärken, indem sie ihre Vergangenheit legitimierten.

Der Fels könnte sogar die spätere Entscheidung der Menschen beeinflusst haben, hier zu siedeln und ihre Toten zu begraben. Gizeh mag in der prädynastischen Ära eine heilige Bedeutung erlangt haben als ein Ort, der von ihren Vorfahren benutzt und verändert wurde. Der Sphinxfelsen mag als monumentales „Relikt“ interpretiert worden sein, das hinterlassen und in der Prädynastischen Zeit von den Menschen neu interpretiert wurde. (Liebe 2004, 211)

Wir stimmen völlig mit Love überein, dass das fragliche Vorgebirge oder die Kuppe menschenähnliche oder, was wahrscheinlicher ist, löwenartige Züge hatte, die schließlich die Idee der Großen Sphinx hervorbrachten. Der polnische Ägyptologe Karol Mysliwiec verwies auf den Glauben, der in altägyptischen Texten niedergelegt war, dass das erste Wesen, das zur Zeit der „Schöpfung“ aus der Erde auftauchte, ein Löwe war und dass dieser „Urlöwe“ dann mit dem ursprünglichen Sonnengott von Heliopolis, Atum, in Verbindung gebracht wurde – eine sehr passende Metapher für die Große Sphinx, die sozusagen aus dem natürlichen Kalkstein hervorging (Mysliwiec 1978). Dieser frühe Glaube mag auch die vielen kleinen Statuen von Löwen aus der prädynastischen und frühen dynastischen Zeit erklären, die von Flinders Petrie 1903 bis 1905 gefunden wurden und heute im Petrie Museum in London und im Ashmolean Museum in Oxford ausgestellt sind.

Wir werden den Kopf der Großen Sphinx genauer besprechen, wenn wir die Gesichtszüge der Großen Sphinx in Kapitel 4 anschauen. In der Zwischenzeit müssen wir auf ein weiteres herausragendes natürliches Merkmal der Nekropole von Gizeh aufmerksam machen, das die Platzierung und vielleicht sogar die Größe und Form der Großen Pyramide beeinflusst hat. Dies ist ein Hügel weiter oben auf dem Plateau aus relativ hartem Kalkstein, der als innerer Kern des unteren Teils der Großen Pyramide diente.

Abb. 1.14: Einige Beispiele von Löwenstatuetten aus prädynastischer und frühdynastischer Zeit. (Fotos mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Der heilige Hügel der Schöpfung

Von frühester Zeit an, vielleicht sogar in frühester Vorgeschichte, hatten die alten Ägypter die tiefe Überzeugung, dass die Schöpfung auf einem Hügel bei Innu, dem On der Bibel und der Heliopolis – buchstäblich „Stadt der Sonne“ – der Griechen stattgefunden hatte. Auf diesem Schöpfungshügel, so glaubten die Ägypter, hatte der erste Sonnenaufgang stattgefunden und der Bennu, ein dem Phönix ähnlicher magischer Vogel, sich niedergelassen und mit seinem Urschrei die Welt in Bewegung gesetzt. Auf dem heiligen Hügel von Heliopolis befand sich eine Reliquie namens Benben, wahrscheinlich ein großer, kegelförmiger Eisenmeteorit (Bauval 1989; Bauval und Brophy 2013).

Der Hügel von Heliopolis und der große Sonnentempel, der schließlich um ihn herum gebaut wurde, befanden sich auf der Ostseite des Niltals, heute ein moderner Vorort des Großraums Kairo namens Matareya. Gegenüber von Heliopolis, über den Nil und etwa zwanzig Kilometer weiter westlich, war der „heilige Hügel“ von Gizeh zu sehen, auf dem die Große Pyramide errichtet werden sollte. Der Hügel von Gizeh hat schätzungsweise einen Durchmesser von etwa zweihundert Meter und eine Höhe von etwa sieben bis zwölf Meter.

Ägyptologen haben immer angenommen, dass die Erbauer der Großen Pyramide den Hügel als natürliche Füllung für den unteren Kern des Denkmals benutzt haben, um Material und Arbeit zu sparen und der Pyramide mehr Stabilität zu geben (Isler 2001, 175). Aber Mitte der 1990er Jahre diskutierte ich mit Edwards über den „Gizeh-Hügel“ und wies ihn darauf hin, dass kein Bauingenieur heute riskieren würde, eine sechs Millionen Tonnen schwere Pyramide auf einem unregelmäßigen Felsvorsprung aufzustellen, weil eine so massive Konstruktion sicher auf einem perfekt nivellierten Sockel sitzen muss, um eine gleichmäßige Verteilung der Last zu gewährleisten.

Was die vermeintliche Arbeitsersparnis bei der Nutzung des Hügels als „Füllung“ betrifft, so ist dies eine falsche Wirtschaftlichkeit, da die vermeintliche Zeit- und Arbeitsersparnis weitgehend wieder durch den Zeit- und Arbeitsaufwand ausgeglichen würde, der erforderlich ist, um den Hügel in horizontale Lagen zu schneiden, um die abgebauten Blöcke aufzunehmen,

Als Ingenieur, der mit einem ähnlichen Problem konfrontiert gewesen war, hätte ich mich mit ziemlicher Sicherheit für die praktischere und sicherere Variante entschieden, die Große Pyramide einfach hundert Meter weiter westlich zu platzieren und so den Hügel ganz zu meiden.

Da das Gizehplateau im Westen ein relativ flaches und offenes Gebiet hatte (und immer noch hat), gab es sicherlich keine einschränkenden Faktoren, die diese kluge Wahl verhindert hätten.

(Als ich 1973 im Sultanat Oman arbeitete, riet ich unserem Kunden, dem Verteidigungsministerium, dass man Zeit und Geld sparen würde, wenn man ein Wohnprojekt einige hundert Meter von einem Gebiet entfernt neu zu positionieren würde, das einen Hügel im Zentrum hatte. Da sich das Projekt in einer offenen Wüstenregion befand, gab es dafür keine Einschränkungen.)

Der Grund für die Erhaltung des Hügels muss daher nicht in der technischen Praxis, sondern eher in einem religiösen oder symbolischen Motiv gesucht werden. Meiner Ansicht nach war dieser Hügel ein heiliges Objekt der Vorfahren, das unbedingt erhalten und in der Masse der Großen Pyramide verankert werden musste.

Monumentale Architektur

Betrachten wir nun die Monumente, die noch auf der Nekropole von Gizeh stehen. Die feierliche Annäherung an die Nekropole von Gizeh erfolgte zweifellos von der Ostseite. Der dramatische Anblick, der sich bietet, sind die breiten Fassaden der beiden Tempel vor der Sphinx, hinter denen sich der Kopf der Sphinx erhebt. Und jenseits dieser imposanten Anordnung und noch dramatischer kann man die drei königlichen Pyramiden sehen, die alles um sie herum in den Schatten stellen.

Abb. 1.15: Östlicher Zugang zur Nekropole von Gizeh. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Um diesen geheimnisvollen „Themenpark“ zu betreten, müssen Sie durch eine der beiden Türen an der Ostfassade des sogenannten Taltempels von Khafre gehen. Durch den Tempel selbst kommen Sie dann am östlichen Ende einer langen Chaussee (einem Dammweg), die zu den Pyramiden führt, heraus. Dieser Weg war wahrscheinlich ummauert und mit einem Dach bedeckt. Viel später, im Neuen Reich und dann noch später in der sogenannten Spätzeit, war dieser Tempel wohl als das Haus von Osiris, Herr von Rosetau, bekannt – wobei Rosetau als ein Tunnel beschrieben wird, durch den der Verstorbene die Nachwelt, also das Pyramidengebiet, betreten konnte.

Direkt vor der Sphinx befindet sich ein weiterer Tempel, der sogenannte Sphinx-Tempel, der ebenfalls zwei Türen an seiner Ostfassade hat. Allerdings gibt es von diesem Tempel aus keine Zugänge zum eigentlichen Sphinx-Bezirk, so dass man, um in diesen Bezirk zu gelangen, einen schmalen Freiluftkorridor zwischen dem Sphinx-Tempel und dem Taltempel entlanggehen muss.

Abb. 1.16: Die Türen in den östlichen Fassaden des Taltempels und des Sphinx-Tempels sind mit A, B, C und D gekennzeichnet. Der Freiluftkorridor zur Sphinx ist mit E gekennzeichnet (Foto: R. Bauval).

Abb. 1.17: Blick vom Kopf der Sphinx nach unten.

Beschriftung im Bild:Tal-TempelKorridorSphinx-TempelSphinx Bezirk

Edward Brovarski, Ägyptologe am Boston Museum of Fine Arts, hat vorgeschlagen, dass die Türen des Taltempels die Türen des Himmels darstellen, die in den Pyramidentexten erwähnt werden, und von denen gesagt wird, dass sie den Toten in die jenseitige Welt führen sollen.

Diese Pyramidentexte sind textbeschriftete königliche Pyramiden der 5. und 6. Dynastie in Sakkara, die im Wesentlichen magische Rezitationen für die Wiedergeburtsrituale der Könige sind.

Ebenfalls nach Brovarski ist der Taltempel als „Ort der Reinigung“ zu sehen, an dem die Leiche des Königs gewaschen und zur Mumifizierung vorbereitet wurde. Solche Tempel, oder „Reinigungskabinen“, waren als ibw bekannt, und Brovarski merkt an:

Wie das ibw hatten auch die Taltempel zwei Eingänge … im Khafre-Komplex waren die Eingänge Tore an beiden Enden der Hauptfassade … und konnten grafisch als Eingang zur nächsten Welt, als „Türen des Himmels“, dargestellt werden. Im Wesentlichen war der Taltempel schließlich ein kunstvolles monumentales Tor zum Pyramidenkomplex und den angrenzenden Friedhöfen.

Eine Reihe von Zaubersprüchen in den Pyramidentexten erwähnt die „Türen des Himmels“, wo Re[der Sonnengott] den König erwartet, um ihn in die himmlischen Konklaven einzuführen. Durch diese Türen muss der König gehen, um zu baden und gereinigt zu werden … Das Waschen und die rituelle Reinigung des Leichnams des Königs war natürlich der Zeremonienleiter des Taltempels.

Die Illusion, im Inneren des Taltempels im Himmel zu sein, wurde zweifellos durch die goldenen Sterne verstärkt, die auf den blauen Hintergrund an der Decke gemalt waren. Dieser Illusionismus war in der ägyptischen Architektur weit verbreitet. (Brovarski 1977, 110)

Der Taltempel und der Sphinx-Tempel werden oft als namenlos angesehen. Dies gilt nur für den Sphinx-Tempel, der keine Inschriften enthält. Zahi Hawass, der ehemalige ägyptische Antiquitätenminister, hat jedoch darauf hingewiesen, dass „die einzigen erhaltenen Inschriften im Gebäude um die Eingangstüren herum sind; sie nennen die Namen und Titel des Königs, die der Göttin Bastet (Nordtor) und die der Hathor (Südtor)“ (Hawass 2016).

Hawass plapperte genaugenommen Edwards nach, der im Jahr 1947 schrieb, dass „um jede Tür ein Band von hieroglyphischen Inschriften mit dem Namen und den Titeln des Königs eingemeißelt war. Es gibt keine anderen Inschriften im Gebäude.“

Doch 1993 korrigierte Edwards seine Aussage wie folgt: „Um jede Türöffnung war ein Band von Hieroglypheninschriften mit dem Namen und den Titeln des Königs gemeißelt, aber nur die letzten Worte, „geliebt von (der Göttin) Bastet“ und „geliebt von (der Göttin) Hathor“ sind erhalten. Nirgendwo sonst im Gebäude finden sich andere Inschriften“ [meine Anmerkungen kursiv] (Edwards 1947, 110; Edwards 1993, 124).

Mit anderen Worten, der eigentliche Name von Khafre erscheint nicht in diesem Tempel, wie Hawass behauptet, sondern nur sein vermuteter Titel. Diese Inschriften wurden während der Ernst Von Sieglin-Expedition von 1909-1912 von dem Ägyptologen George Steindorff studiert, der bestätigte, dass nur die Worte „Geliebter von Bastet, ewiges Leben“ auf dem nördlichen Eingang und nur die Worte „Geliebter von Hathor“ auf dem südlichen Eingang stehen (Hölscher 1912, 16-17).

Ein Foto der Inschrift des Nordtores, das der Autor Alan Fildes aufgenommen hat, zeigt, dass sich diese Inschriften stark verschlechtert haben und heute kaum noch lesbar sind (Fildes 1970). Dennoch besteht Hawass darauf, dass „der Komplex durch Inschriften auf Granitblöcken vom westlichen Eingang des Taltempels mit Khafre gleichgesetzt wird. Reliefs aus diesem Komplex wurden in el-Lisht entdeckt, wo sie als Füllung für die Pyramide von Amenenhat I (Zwölfte Dynastie) verwendet wurden“ (Bard 1999, 342).

Tatsächlich wurden diese beschrifteten Blöcke im Jahr 1885 vom französischen Archäologen Gaston Maspero bei Ausgrabungen an der El-Lisht-Pyramide entdeckt. Auf einem großen Granitblock befand sich ein Teil einer königlichen Kartusche, die tatsächlich den Namen von Khafre sowie einen seiner Titel, nswt biti (Die beiden Herrinnen), enthält, und in der Nähe war die Figur eines Falken mit der königlichen Doppelkrone eingraviert, von der man annahm, dass sie Teil des Horus-Namens von Khafre war: Weser-ib („Er, der stark im Herzen ist“). Leider gibt es von diesem Granitblock keine Fotografien, obwohl während der Ägypten-Expedition von 1906-1934 eine Zeichnung des Metropolitan Museum of Fine Arts erstellt wurde (Goedicke 1971, 23).

Abb. 1.18: Inschrift auf dem Südtor, „Geliebter der Hathor“.

Abb. 1.19: Inschrift auf dem Nordtor, „Geliebter von Bastet, ewiges Leben.“ (Von Uvo Hölscher)

Abb. 1.20: Foto der Inschrift der nördlichen Türöffnung aus dem Jahr 2013. (Foto: Alan Fildes)

Abb. 1.21: Der wiederverwendete Block von el-Lisht mit dem Namen und den Titeln von Khafre (Chephren). Man nimmt an, dass er vom Taltempel in der Nähe der Sphinx stammt.

Auch wenn es richtig ist anzunehmen, dass der Name Khafre auf den Granitblöcken stand, die den Taltempel verkleideten, so vermuten wir doch stark, dass die Verkleidung einen viel älteren Tempel aus gigantischen Kalksteinblöcken bedeckte. Aber mehr dazu in Kapi-tel 7.

Die Himmelswelt der Toten Der Duat

In den Pyramidentexten wird uns eine kosmische/himmlische Welt vorgestellt, die als Duat bezeichnet wird und der jenseitige Wohnsitz der Könige ist. Laut der französischen Ägyptologin Nathalie Beaux stellte man sich den Duat als einen Ort am östlichen Horizont vor, an dem der Stern Sirius und das Sternbild Orion im Morgengrauen aufgehen (Beaux 1994a, 1-6).

Lehner stimmt dieser Definition zu und fügt hinzu: „Das Wort für ‚Unterwelt’ war Duat, oft mit einem Stern in einem Kreis geschrieben, ein Verweis auf Orion, den stellaren Ausdruck von Osiris in der Unterwelt. Osiris war der Herr des Duats, der wie die himmlische Welt (und das wahre Niltal) sowohl eine Wasserwelt als auch ein irdisches Reich war“ (Lehner 1997, 29).

Hassan, der eine detaillierte Studie über den in den vielen Begräbnistexten erwähnte Duat durchgeführt hat, kommentierte:

Wenn wir die Beweise betrachten, die sich aus der Bedeutung seines Namens während des Alten Reiches ergeben, werden wir sehen, dass der Duat, die zukünftige Unterwelt, ursprünglich am Himmel und insbesondere im östlichen Teil des Himmels lokalisiert wurde … bei seiner Ankunft im Himmel wird der tote König einem zeremoniellen Bad unterzogen, um seine Vitalität zu erneuern – so wie es Ra [der Sonnengott] getan hat – und den Sternenhimmel … eine vorläufige Reinigung des Leichnams bei ihrer Ankunft in der Nekropole. (Hassan 1934-1935, 277-83)

Aus den obigen Beschreibungen von Hassan sowie von Beaux und Lehner geht hervor, dass der Duat eine Region am Himmel war, die Orion und Sirius enthielt. Diese Region des Himmels war fast zehn Monate des Jahres sichtbar, wie sie nachts von Ost nach West um die Erde zu reisen schien und dann tagsüber „unter der Erde“ von West nach Ost reiste. Ab dem Neuen Reich galt die Nekropole von Gizeh – oder vielleicht ein ausgewählter Ort in der Nähe der Sphinx – als Domäne von Osiris, „Herr von Rosetau“, der auch „Herr des Duats“ war. Was diese Beinamen suggerieren, ist, dass die Nekropole von Gizeh einst als irdisches Gegenstück zum Duat gesehen wurde, eine Art „Himmel auf Erden“, wenn man so will.

Um die Pyramiden vom Taltempel aus zu erreichen, musste man die Chaussee entlang gehen. Der griechische Historiker Herodot, der Ägypten im fünften Jahrhundert v. Chr. besuchte, berichtete, dass diese Chaussee ein Werk „von kaum geringerer Größe war als die Pyramide selbst … aus polierten Steinblöcken gebaut und mit Tierschnitzereien verziert“ (Herodot, Die Historien II, 5. Jahrhundert v. Chr., 122-23).

In Sakkara, etwa fünfzehn Kilometer von Gizeh entfernt, wurden Reste eines ähnlichen Weges entdeckt, der zum Pyramidenkomplex des Königs Unas aus der Fünften Dynastie gehörte. Obwohl viel kleiner als der Aufweg von Gizeh, zeigt er doch, wie der von Gizeh ausgesehen haben könnte mit den Dekorationen und, was noch interessanter ist, mit einer blau gestrichenen Decke mit gelben Sternen als Symbol für den Nachthimmel.

Heute sind nur noch die Ruinen der drei Aufwege von Gizeh erhalten. Derjenige, der den Taltempel mit dem Totentempel verbindet, der an der Pyramide von Khafre angebunden ist, ist fast fünfhundert Meter lang und vier Meter breit.

Abb. 1.22: Der Damm der Pyramide von Unas mit einem Teil des Daches. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Abb. 1.23: Ein mit Sternen dekoriertes Kalksteinfragment aus Sakkara. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Megalithische Konstruktion

Moderne Besucher der Nekropole von Gizeh sind vor allem von den riesigen Pyramiden beeindruckt, aber aus technischer Sicht sind die Tal- und Leichentempel ebenso beeindruckend, wenn nicht sogar noch beeindruckender. Die Außenmauern der Tal- und der Leichentempel bestehen aus megalithischen Kalksteinblöcken mit einem durchschnittlichen Gewicht von fünfzig Tonnen, von denen einige wenige etwa hundert Tonnen wiegen und mindestens einer fast zweihundert Tonnen wiegt – im Vergleich zu den viel kleineren zwei Tonnen schweren Hauptblöcken, aus denen die Pyramiden gebaut werden! (Die Pyramidenblöcke wiegen selten mehr als 25 Tonnen, die meisten im Durchschnitt nur 2,5 Tonnen.)

Noch faszinierender ist aber, dass diese Kalksteinmauern dann mit glatten Granitblöcken von drei bis fünfzehn Tonnen Gewicht verkleidet wurden! Eine solche unverständliche und scheinbar unlogische Konstruktion ist einzigartig in ganz Ägypten. Es sollte auch jedem zufälligen Beobachter klar sein, dass die riesigen Kalksteinblöcke der Tempel weitaus erodierter sind als die der Pyramiden, was darauf hindeutet, dass sie aus einer viel früheren Epoche stammen könnten und dass die Granitverkleidung später hinzugefügt wurde, wahrscheinlich von Khafre in der Vierten Dynastie, um unansehnliche Erosion abzudecken. Eine Besonderheit des Leichentempels ist auch, dass er sich auf der Ostseite der Chephrenpyramide befindet, während paradoxerweise der Eingang der Pyramide auf der Nordseite liegt, was auf eine andere Ideologie oder ein anderes religiöses Motiv hindeutet.

Auf jeden Fall ist der Rundumblick vom westlichen Ende des Aufweges aus atemberaubend. Man würde die Zweite Pyramide im Westen auftauchen sehen, die Große Pyramide die im Norden aufragt, und hinter der kleineren Dritten Pyramide die offene Wüste, die sich erstreckt so weit das Auge reicht.

Abb. 1.24: Die Nekropole von Gizeh, Blick nach Westen. (Foto mit freundlicher Genehmigung von R. Bauval)

Ich hatte die Chance, den Gipfel der Großen Pyramide zu besteigen und wurde für meine Bemühungen mit dem beeindruckendsten Panorama belohnt, das diese Welt bietet.

(Es ist verboten, die Pyramiden ohne ausdrückliche Genehmigung des Ministeriums für Altertümer zu besteigen. Ich war zweimal auf der Spitze, in den Jahren 1995 und 1999, mit Sondergenehmigung von Zahi Hawass.)

Die Aussicht wurde von meinem Freund Graham Hancock einmal so beschrieben, als würde man von einem Zauberteppich auf ein längst vergessenes Märchenland herabblicken. Die beste Zeit, um diese verzauberte Landschaft zu erleben, ist entweder im Morgengrauen oder bei Sonnenuntergang. Von dort oben erscheint die Große Sphinx trügerisch klein, bis man plötzlich merkt, dass die kleinen, dunklen Flecken, die sich wie kleine Ameisen bewegen, tatsächlich Menschen sind! Erst dann wird man wirklich von der enormen Größe und Fremdartigkeit dieses Ortes überwältigt.

Auf der Ostseite der Großen Pyramide befinden sich auch drei Bootsgruben. Sie wurden in den 1940er Jahren von Hassan ausgegraben und für leer befunden. Zwei weitere Bootsgruben auf der Südseite, die 1954 von Kamal El Mallakh entdeckt wurden, enthielten jeweils ein großes zerlegtes Boot aus Zedernholz. Ein Boot wurde inzwischen wieder zusammengebaut und ist heute in einer eigens dafür entworfenen Konstruktion ausgestellt. Das andere Boot wurde wegen seines sehr schlechten Zustandes in Ruhe gelassen, aber vor kurzem wurden einige Teile davon in das neue Grand Egyptian Museum in der Nähe von Gizeh verlegt.

(Die meisten Ägyptologen nennen sie „Solarboote“ (Sonnenschiffe, Sonnenbarken), die anscheinend für den König bestimmt sind, um in der Himmelswelt zu navigieren. Andere denken jedoch, dass sie nur dem zeremoniellen Zweck gedient haben könnten, den Körper des mumifizierten Königs von seinem Palast in die Nekropole zu transportieren.)