9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vier Frauen zwischen Deutschland und Namibia – ein großer Roman über die Vergangenheit, die nicht vergeht Eine Familiengeschichte voller Geheimnisse und Verrat. Ein Blick zurück in die deutsche Kolonialgeschichte. Und vier Frauenschicksale, die eng miteinander verwoben sind. Cosima lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Frankfurt, als eines Tages ihre bislang unbekannte Großmutter vor der Tür steht. Nele von Kavea eröffnet ihrer Enkeltochter, dass sie die rechtmäßige Erbin eines Anwesens in Namibia ist. Cosima wehrt sich gegen dieses Erbe aus Kolonialzeiten und gegen die Wahrheit, die sich ihr bei ihren Nachforschungen vor Ort eröffnet. Denn ihre Urgroßmutter Arabella, die 1899 in der deutschen Kolonie Südwest-Afrika ankommt, ist nicht das einzige Familienmitglied, das jahrzehntelang Geheimnisse gehütet hat … Konfrontiert mit ihrer Herkunft und der Gewalt und Schuld aus einer anderen Zeit, stellt sich Cosima der Verantwortung ihrer Vorfahren und der Frage: Woran kann man sich in der Gegenwart festhalten, wenn nicht an der eigenen Vergangenheit?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Robert Habeck / Andrea Paluch

Die zweite Heimat der Störche

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Robert Habeck / Andrea Paluch

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Robert Habeck / Andrea Paluch

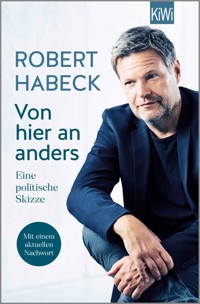

Robert Habeck, geboren 1969, arbeitete als Schriftsteller und veröffentlichte zahlreiche Bücher, bevor er Politiker wurde.

Andrea Paluch, geboren 1970, lebt und arbeitet als Schriftstellerin in Flensburg.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Cosima lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Frankfurt, als eines Tages ihre bislang unbekannte Großmutter vor der Tür steht. Nele von Kavea eröffnet ihrer Enkeltochter, dass sie die rechtmäßige Erbin eines Anwesens in Namibia ist. Cosima wehrt sich gegen dieses Erbe aus Kolonialzeiten und gegen die Wahrheit, die sich ihr bei ihren Nachforschungen vor Ort eröffnet. Denn ihre Urgroßmutter Arabella, die 1899 in der deutschen Kolonie Südwestafrika ankommt, ist nicht das einzige Familienmitglied, das jahrzehntelang Geheimnisse gehütet hat ….

Konfrontiert mit ihrer Herkunft und der Gewalt und Schuld aus einer anderen Zeit, stellt sich Cosima der Verantwortung ihrer Vorfahren und der Frage: Woran kann man sich in der Gegenwart festhalten, wenn nicht an der eigenen Vergangenheit?

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Der Roman erschien erstmals 2004 unter dem Titel »Der Schrei der Hyänen«

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Azoulay Ilan/500px/Gettyimages

ISBN978-3-462-31192-1

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Teil I Die weiße Wirklichkeit

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Teil II Hopeful Monsters

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

Teil IDie weiße Wirklichkeit

1

Arabella wurde wach, als Frank aus dem Bett stieg. Sie wachte nie auf, wenn er zu ihr kam, und wurde so meist im Schlaf von ihm überrascht. Doch wenn er aufstand, erwachte sie jedes Mal. Ihr Mann war über einen Meter neunzig groß und wog fast zweihundert Pfund. Wenn er sich zwischen den Hererohirten bewegte, überragte er sie um Kopfeslänge.

Arabella schaute auf die Taschenuhr, die am Bettpfosten baumelte. Es war halb vier, Donnerstagnacht. Das Jahr 1904 war eine Woche alt. Zu Weihnachten hatte Frank ihr ein Waffeleisen geschenkt, sie ihm einen Gürtel genäht. Eva hatte sie ihre alten Sandalen vermacht.

Aus der Remise hörte sie die trächtige Kuh schreien. Der Schäferhund Troja bellte gegen das Brüllen an. Seit Arabella vor sechs Jahren auf der »Falke« angekommen war, hatte sie gelernt, wie man Rinder hält, dass sich Geburten durch ein Einfallen der Beckenknochen ankündigen, wie man sterbende Tiere an den gebrochenen Augen erkennt.

Sie schlief nur im Hemd, weil die Nacht entgegen der üblichen Mondkälte heiß geblieben war. Das neue Haus war noch nicht fertig. Zwar standen die Mauern, aber der Dachstuhl fehlte noch. Als Balken sammelte Frank Baumstämme aus dem Rivier, die Sonne und Wasser schon geschält hatten und die er mit der Vormilch der Jungkühe zum Schutz vor Holzwürmern einstrich.

Während der ersten drei Jahre hatten sie in der Hartebeesthütte gelebt, die Frank aus Astwerk, Binsen und Rinde zusammengezimmert hatte, nachdem ihm das Land überschrieben worden war. Um ein ordentliches Haus zu bauen, brauchte er nur die Steine von der Wasserstelle aufzulesen. Die Arbeit an dem Dachstuhl musste jedoch zurückgestellt werden, weil die Raubtiere sich in diesem Jahr bis an die Verschläge herantrauten. Sonst hatten sich die Geparden und Schakale wohl an das Vieh der Schwarzen gehalten, aber die Rinderpest hatte große Teile der Hereroherden hinweggerafft. Sogar Löwenspuren, groß wie Teller, hatte Arabella eines Morgens in der von ihr täglich aufgelockerten Erde ihres Gemüsebeetes gefunden. Daher musste zuerst der Innenhof eingefriedet werden.

Obwohl die Nacht selbst für das Hemd eigentlich noch zu warm war, zog sie sich Hosen und eine Schürze über und schlüpfte in die Stiefel, bevor sie ihrem Mann folgte. Am Dreikönigstag waren schwere Gewitter über Südwest niedergegangen, aber anders als in Deutschland war die Luft danach nicht gereinigt, sondern klebrig geworden. In den Tagen danach konnte man zusehen, wie das Gras zur Blüte kam. Die Hererorinder bekamen wieder fette Euter und jeden Abend wurde in den Kralen getanzt.

Arabella ging durch die Hintertür auf den Hof hinaus. Das Karree, das von der Rückwand des Hauses mit der Remise an der rechten Flanke und dem Pferdestall an der linken um einen Wellblechbrunnen herum angelegt worden war, schien genau unter der Milchstraße zu liegen. Draußen war es hell und farblos. Der Weißdorn, der ihr Christbaum gewesen war, lehnte am Brunnenrand.

Sie stieg über die Wanne mit den Gedärmen des Gnus, das Frank am Abend geschossen und zum Ausbluten in den Waschraum gehängt hatte. Sie würde, was sie nicht verwursten konnte, pökeln müssen, wenn es nicht verderben sollte.

Im Schuppen brannte eine Tranlampe. Walöl war hier billiger als Petroleum.

Frank wandte sich um, als Arabella eintrat. Er war nackt bis auf seine alten Knobelbecher. Seine Körperhaare klebten auf der Haut, die Lampe flackerte und seine Schultern vibrierten im zuckenden Schein, ohne dass er sich bewegte. Er hatte die Nilpferdpeitsche in der Hand.

»Sie muss hoch. Das Kalb kann nicht raus.«

Tatsächlich lag die Kuh mit geblähtem Bauch in einer verdrehten Stellung so weit an die Wand gepresst, dass man nicht hinter sie konnte. Arabella streichelte ihr über das feuchte Maul und die heißen Ohren. Das Fell war schweißnass. Über den Körper lief ein Schauer.

»Man sieht die Hufe schon.« Arabella beugte sich über das Tier. Es roch nach Fruchtwasser. Ein kleines, mit milchiger Eihaut überzogenes Bein ragte aus der Kuh. Sie fasste es an. Das Horn des Hufs war weich.

Draußen meckerte eine Hyäne. Arabellas Nackenmuskel zog sich zusammen. Röchelnd sog Frank Schleim zusammen und spuckte aus. Dann trat er der Kuh mit der Stiefelspitze in die Seite.

»Du ziehst sie hoch!«, kommandierte er seine Frau. »Jetzt reicht es, sonst prügle ich dich auf die Beine«, brüllte er das Tier an. Arabella legte der Kuh einen Baststrick um den Hals und zog kräftig. Frank schlug das Tier mit dem Sjambok. Zuerst mit dem stumpfen Griff, dann mit der Leine aus Flusspferdhaut. Das Leder schnitt durch das Fell der Kuh wie ein Messer. Dass sie blutete, sah Arabella erst, als die Tropfen langsam über die weißen Schecken quollen.

»Hör auf, Frank, sonst verlieren wir beide.«

Arabella hatte schon einmal ein Kalb, das nicht raus wollte, in der Kuh zersägt, um die Mutter zu retten.

»Miststück.« Frank schlug härter zu, und der Sjambok öffnete den Rücken. Die Kuh brüllte, kam aber nicht auf die Beine. Die Lampe schwankte. Der Schnitt franste durch das Blut aus, die Ränder der Wunde kräuselten sich.

»Nicht, Frank«, versuchte es Arabella erneut. Aber sie wusste, dass es keinen Sinn hatte. Zusammen mit anderen ehemaligen Schutztrupplern fuhr Frank jedes Jahr auf eine der Guanoinseln vor der Lüderitzbucht und erschlug dort Pelzrobben, um sich auszutoben.

»Verdammte Drecksau«, schrie er. Arabella sah die Wirbel des Rückgrats durch das offene Fleisch und wandte den Blick in das Gesicht der Kuh. Die großen Augen glotzten feucht. Arabella scheuchte die Fliegen weg, die dick und grün im Tränensekret saßen. Die Kuh bekam wieder Wehen, litt aber zu sehr, um schreien zu können. Frank hieb besinnungslos auf das Tier ein. Sie würde am nächsten Tag zusätzlich zum Gnu nun auch noch eine Kuh verarbeiten müssen.

Vor dem Haus bellte Troja, die Hyänen mussten ganz nah sein. Arabella überlegte, ob sie ein Gewehr holen sollte. Hier konnte sie sowieso nichts mehr tun. Dann wälzte sich die Kuh im Sterben auf die andere Seite und gab das Kälbchen frei. Arabella ließ den Strick los, und Frank hörte auf zu schlagen. Wortlos traten beide hinter das tote Tier, packten jeder einen Huf und zogen gleichzeitig. Das Kalb bewegte sich nur wenige Zentimeter, der Kopf blieb ohne die Unterstützung der Presswehen im Leib. Arabella zwängte ihren Arm in den Uterus des toten Tieres. »Die Nabelschnur hält es«, sagte sie in das nasse Fell. Sie sah nicht, was Frank machte. Sie hörte ihn nur schwer atmen. Aber sie wusste, dass die Zeit gegen das Kalb lief. Sie packte die glitschige Nabelschnur und bohrte ihren Daumen mit aller Kraft durch das breiige Gewebe, bis der Nabelstrang riss. Als sie ihren Arm aus der Kuh zog, war er voll Blut und Schleim.

»Noch mal. Es ist frei«, sagte sie zu Frank. Er hatte die Beine des Kalbs mit der Leine seiner Peitsche umwickelt und den Griff über einen Dachbalken geworfen. Wie an einem Flaschenzug zogen Frank und Arabella das Kälbchen in die Welt. Für einen Augenblick hing es kopfüber von der Decke, dann ließ Frank es auf die Erde gleiten. Arabella wischte mit der flachen Hand über das verschmierte Fell. Das Kälbchen zitterte und japste nach Luft. Die Nabelschnur hing aus seinem Bauch.

»Ich hole Milch.« Sie stand auf und lief in das Haus zurück. Es war ihr zuwider, das Kälbchen an dem erkaltenden Euter anzulegen. Troja tobte, die Witterung der Raubtiere machte ihn verrückt. Aus dem Erdloch, das ihre Speisekammer war, nahm Arabella eine Milchkanne und schöpfte den Rahm in eine Schüssel. Sie beeilte sich, sie wollte das Kalb nicht länger als nötig mit Frank alleine lassen. Bevor sie zurück über den Hof lief, nahm sie den Karabiner aus dem Waffenschrank.

Schießen war eines der ersten Dinge, die sie in Afrika gelernt hatte. Noch bevor sie Okahandja erreicht hatten, hatte Frank ihr gezeigt, wie man Zündnadelgewehre bediente. Nachdem die neuen Waffen da waren, hatten sie die veralteten Modelle gegen einige Morgen bestes Weideland getauscht. Frank hatte gelacht. Jetzt mussten sich die Kaffer mit den Pavianbüchsen rumärgern, während sie die neuen Kaliber 88 hatten. Arabella hatte so lange gegen die untergehende Sonne auf ein Straußenei geschossen, bis das Dotter in die Dämmerung gespritzt war.

»Gut, Rot. Jetzt sind wir ein Mann mehr«, hatte Frank zufrieden gesagt und ihr anerkennend auf die Schulter geklopft. Von den Rückstößen hatte Arabella damals einen Bluterguss an der Schulter bekommen. Die neuen Repetiergewehre waren nicht nur schneller zu laden, sondern hatten auch keinen so starken Rückschlag. Man konnte sie sogar im Laufen abfeuern.

Frank hatte die Peitsche losgebunden, und sehr zu ihrer Überraschung hielt er den Kopf des Kälbchens auf seinen Knien und streichelte das verklebte Fell mit geschlossenen Augen. Sie beugte sich zu dem Tier hinab, fasste in die Milch und schmierte ihm eine Handvoll Rahm ums Maul.

»Es ist ein kleiner Bulle«, sagte Frank wie zur Rechtfertigung.

»Romulus soll er heißen«, sagte sie. Frank sah auf.

»Der hat auch seine Mutter verloren und wurde von einer Wölfin großgezogen«, erklärte sie.

Romulus drehte den Kopf im Kreis, schleckte aber nicht, wie es Kälber sonst taten, mit einer rosa Zunge nach dem Rahm. Arabella steckte die Hand erneut in die Schüssel und führte sie dann zwischen Romulus’ Lippen. Sie tastete in seinem Maul und konnte die Zunge rau unter ihrer Hand fühlen. Doch sie bewegte sich nicht, sie durchlief höchstens ein Zucken wie bei einem Regenwurm. Der Muskel haftete an der unteren Mundhöhle fest.

»Halte mal das Licht«, sagte sie und öffnete dem Kalb das Maul. Dann ließ sie die Kiefer sich wieder schließen.

»Es hat eine angewachsene Zunge«, sagte sie.

»Was?« Frank sah sie an und wollte nicht glauben, was er hörte.

»Die Zunge ist unten festgewachsen.« Arabella ließ den Kopf auf das Stroh gleiten. Als sie zurück zum Haus ging, die Schüssel Milch noch immer voll unter dem Arm, hörte sie aus der Remise den Schuss, mit dem Frank Romulus ins Hirn traf.

Die verbleibende Nacht hatte sich ein Vogel heiser geschrien. Arabella hätte auch ohne ihn keinen Schlaf gefunden. Frank hatte sich, nach Blut und saurem Fruchtwasser stinkend, neben sie auf das Bett geworfen. Vom Fußende her verpesteten seine Stiefel die Luft. Nach fast sechs Jahren war es für Frank ausgemacht, dass Arabella keine Kinder bekommen konnte. Im Grunde war es ihm ganz recht, auch wenn er gegen einen Nachkommen nichts einzuwenden gehabt hätte. Für Arabella hingegen wären Kinder der einzige Sinn gewesen, den das Leben mit diesem Mann hätte bekommen können.

Auf ihrem Handteller spürte sie noch Romulus’ raue Zunge. Das Kribbeln zog sich hoch bis in die Haarwurzeln. Sie stand leise auf und ging noch einmal in den Hof. Der Vogel zeterte leise. Arabella pumpte Wasser aus dem Brunnenschacht in einen Eimer und wusch sich ein zweites Mal. Das Wasser war vor Kälte klar, und ihre Haut trocknete sofort in der warmen Luft. Sie atmete durch.

Statt sich wieder neben ihren stinkenden Mann zu legen, machte sie sich an die Arbeit und häutete das Kalb. Im ersten zerlassenen Morgenlicht stand sie mit blutigen Händen vor den Töpfen und schnitt Koteletts.

Die Deutsche Kolonialgesellschaft hatte jeder Frau zwanzig Mark aus Mitteln der »Wohlfahrtslotterie zu Zwecken der deutschen Schutzgebiete« versprochen, die als Haushälterin nach Südwest ging. Bei guter Führung und Brauchbarkeit sollten daraus nach einem halben Jahr fünfundzwanzig Mark werden. Das war zwar noch immer ein Hungerlohn, aber niemand rechnete ernsthaft damit, dass die Mädchen je als Dienstmägde arbeiten würden. Der Mangel an weißen Frauen in der Kolonie war zu groß. Das eigentliche Ziel war, ein Bollwerk gegen die Schwemme an Bastarden zu errichten, die die deutschen Männer im Land auslösten.

Kurz bevor die »Falke« in See stach, um die erste Mädchenfuhre nach Südwest zu bringen, hatte Arabella an den Hamburger Landungsbrücken eine kleine Ahornpflanze mit den Fingernägeln aus den Fugen des Kopfsteinpflasters gekratzt. Die Kolonialgesellschaft hatte ihr eine Stellung im Haus der Reederfamilie Wortmann verschafft. Sie musste ein Leumundszeugnis vorlegen und bestätigen, dass sie kochen, waschen und putzen konnte. Kommentiert wurde aber nur ihr Äußeres. »Ein schönes Muttervieh«, freute sich der Beamte und klemmte sein Monokel ins Auge, als er ihren Namen in eine Liste malte.

Auf Höhe der Kapverdischen Inseln warf Arabella den Ahorn-Sprössling zu der Melodie einer Blechflöte über Bord. Sie hatte ihn gepflegt, so gut sie konnte, aber die Salzluft des Atlantiks fraß sich durch das Blattfleisch und vergiftete die Adern des kleinen Baumes.

Die Musik stammte von Thomas Bonin. Bonin war dritter Maat auf der »Falke« und der einzige Mann an Bord, mit dem Arabella während der Überfahrt Freundschaft schloss. Wenn er keinen Dienst hatte, saß er meistens achtern auf einer zusammengerollten Persenning und spielte auf seiner kleinen Flöte irische Lieder oder lag rücklings auf den Planken und schaute der Qualmsäule nach, die der Schornstein in den durchsichtigen Himmel entließ. In der Messe saßen an einem blau gewürfelten Tischtuch die Matrosen und die mit Arabella verschifften elf Frauen beisammen, spielten Karten, machten Witze über die berußten Maschinisten, die auf dem Weg zur Koje vorbeikamen, und aßen um die Wette Sardinen aus der Dose. Unter dem Vorwand, die Mannschaft im Auge behalten zu wollen, setzten sich einmal auch Korvettenkapitän Gottwill und Kapitänleutnant Grabowski dazu. Doch in der angeheiterten Atmosphäre nutzten ihnen ihre Streifen auch nichts, und bald verdrückten sie sich wieder. Per Weisung lösten sie die fröhliche Runde auf und verbannten die Damen zu sich in die Offiziersmesse.

Arabella war das egal. Sie zog die Lieder von Bonin den giggelnden Mädchen vor. Zweimal kam der Oberleutnant zur See Herzmann dazu, verbot Bonin das Musizieren und forderte Arabella auf, zu ihrem eigenen Besten ebenfalls in die Offiziersmesse zu gehen.

»Dein Gedudel macht uns die Weiber ganz kirre«, sagte er und grinste Arabella an. Aber Bonin kanzelte ihn mit »Ich sehe keine Weiber« ab und spielte weiter. Arabella blieb sitzen und freute sich über das Kompliment.

Thomas Bonin kam aus Flensburg und war einer der größten Männer an Bord. Er hatte eisblaue Augen und blonde Haare, die er etwas länger trug, als es die Kleiderordnung vorsah. Alle heiratswilligen Frauen waren sich einig, dass sich die Überfahrt schon für ihn gelohnt hätte. Aber bereits beim Einschiffen hatte ihnen Grabowski versichert, dass er Unzucht vonseiten der Frauen auf der »Falke« nicht dulden würde und ohne Zögern das Vergnügen, das eine der Damen einem der Männer gewährte, der ganzen Mannschaft gönnen würde. Soweit Arabella es beurteilen konnte, kam es zu keinen Zwischenfällen. Selbst mannstolle Frauen wie Lou oder Elisabeth verkniffen sich ihre Ambitionen auf Bonin. Und für das Flötenspiel interessierte sich keine außer Arabella, die dafür weniger Wert darauf legte, ihren Namen von einem geilen Matrosen in die Tür oder auf einen Tisch der Messe verewigt zu bekommen. Sie schaute der Gischt beim Tanz auf dem Schanzkleid zu oder sah den Himmel eingerahmt von dem kleinen Loch einer Klüse. Irgendwie hatte sie in Bonins Nähe das Gefühl, ganz dicht an Zuhause zu sein.

Einmal ließ Arabella aus Bonins Hose die Naht aus. Die Mannschaft hatte zuvor die Nachricht erhalten, dass die »Falke« nach der Überfahrt zur Schiffsüberholung nach Kapstadt sollte. Die Aussicht auf Landgang schwängerte die nach dem Messeverbot kurz angestaubte Atmosphäre von einer Minute zur anderen mit Zoten. Nur Thomas Bonin beteiligte sich nicht an den Protzereien seiner Kameraden, sondern kochte in einem kleinen Kessel auf dem Herd, wo sonst Teer zum Abdichten schadhafter Stellen erhitzt wurde, seine Leinenhose weiß. Arabella setzte sich neben ihn und hörte den Jigs und Reels zu, während im Kessel die Lauge blubberte. Als Bonin die Hose schließlich über seine behaarten Waden zog, war sie eingelaufen. Storchenbeinig stand er vor ihr und schaute hilflos aus der weißen Wäsche. Arabella versuchte, ein Glucksen zu unterdrücken, was ihr nur mäßig gelang, Bonin prustete als Erster los, und dann kringelten sich beide vor Lachen.

In Swakopmund, wo die Frauen ausgeschifft wurden, trug Bonin Arabella zu Ehren die weiße Hose. Eigentlich hatte er sie bis Kapstadt schonen wollen.

Als das Kanonenboot S.M.S. Falke nach fünf Wochen Seekrankheit und Sonnenstich und nur einem Zwischenstopp, um Krumänner zum Entladen des Schiffes aufzunehmen, am 10. Januar vor Swakopmund auf Reede ging, wurde noch vor den Frauen das geladene Viehzeug, darunter eine Herde Heidschnucken, übergesetzt. Für die Tiere standen Flöße bereit, die Frauen stiegen in ein Landungsboot.

Die ehemaligen Schutztruppler, die nun auf dem Land arbeiteten, lungerten, Hände in den Hosentaschen, bereits am Strand. Frank hatte sich extra für diesen Tag rasiert und verfolgte mit brummendem Kopf, wie eine seiner sauer bezahlten Heidschnucken vom Floß stürzte und, weil die Wolle sich sofort vollsog, nicht wieder hochkam.

Arabella beobachtete aus den Augenwinkeln, wo Elisabeth, die sich vor der Ankunft noch die Haare gebleicht hatte, und die hennarote Lou sich postierten. Neben ihnen wollte sie nicht stehen, um nicht unvorteilhaft zu wirken mit ihrer ungeschminkten Art.

Auf der Fähre hatte Lou sie einmal gefragt, womit sie sich ihre Haare färbte. »Sie sind nicht gefärbt«, hatte Arabella geantwortet. Damit stand fest, dass ihr Gespräch keine Grundlage hatte.

Farmer und Frauen beäugten sich ein paar peinliche Momente lang. Allen war klar, dass jetzt die Würfel für die nächsten Lebensjahre fielen, die Frauen allerdings wussten nicht, dass ihre Schicksale längst ausgezockt waren. Die Männer hatten am Abend ein Skatturnier veranstaltet und damit die Reihenfolge festgelegt, nach der sie sich ihre zukünftigen Frauen aussuchen durften. Frank war Dritter geworden, weil er in der letzten Runde bei einem Rot-Handspiel im Schneider geblieben war. Es war weit nach Mitternacht gewesen, und er schon so betrunken, dass er Buben für Könige hielt. Jetzt war er ganz froh, dass er nicht den ersten Schritt machen musste.

Als Frank an der Reihe war, kniff er die Augen zusammen und blinzelte gegen die Sonne. Für einen Moment ähnelte er Thomas Bonin. Er ging an Arabella vorbei, und sie tat so, als ob sie niesen musste. Er wandte sich ihr zu, und sie hielt sich die Hand vor den Mund. Als sie die Hand wieder wegzog, strich sie sich mit zwei Fingern über die Lippen. Das gab den Ausschlag. So zart gestreichelte Lippen mussten geküsst werden.

Noch vor der Hochzeit zogen sie sich in Franks Zelt zurück, obwohl Arabella eigentlich bis nach der Trauung hatte warten wollen. Geduckt kniend überreichte ihr Frank eine Wüstenblume und ein Mieder aus Walbarten. Sie drehte ihm ihr Gesicht zu, aber er küsste sie nicht. Stattdessen begann er, sich in der abgewinkelten Haltung auszuziehen, und forderte sie mit einem Blick auf, das Gleiche zu tun. Als sie bis auf die Strümpfe nackt war und Frank nur noch sein Hemd anhatte, lächelte sie und sagte: »So sehe ich aus.« Er nickte und besah sich ihre Hüftknochen. »Bisschen mager für meinen Geschmack.«

Arabella gab sich ihrer ehelichen Pflicht mit einem halben Gedanken an Thomas Bonin hin. Danach lag sie im milchigen Licht des Zeltes, hörte das kehlige Schreien der Möwen und betrachtete den Mann neben sich, dessen Frau sie nun war.

Als Frank aufwachte, nannte er sie das erste Mal Rot. Sie nahm an, dass er es wegen ihrer vollen Lippen tat, der Sonnenbrand, den sie sich auf der Überfahrt geholt hatte, war jedenfalls dem hellen Haselnussbraun frisch geschälter Haut gewichen. Tatsächlich gab Frank ihr den Namen im Andenken an das Skatspiel, bei dem er sich mit der Farbe Rot um den Sieg gebracht hatte. Sonst hätte er fraglos die blonde Vollbusige genommen und danach das rothaarige Aas. Aber die waren schon weg gewesen, als er drankam. Von dem Mittelmaß, das blieb, schien Arabella das Anständigste zu sein. So wie Rot die dritte Farbe war. Er hatte an ihr nichts auszusetzen.

Die Hochzeiten fanden im Freien statt. Das Pfeifen des Salzwindes ersetzte die Orgel. Der Atlantik gab den Takt vor, und gleichmäßig hallte die Brandung in das Hochzeitszelt. Der Priester, der die übrig gebliebene, zwölfte Frau kurzerhand selbst nahm, hatte ein Dach gespannt, das aus Leinensäcken zusammengenäht war, um den Nebel, der über allem lag und dessen Kälte bis ins Blut drang, wenigstens notdürftig abzuhalten.

Alles floss ineinander. Der Benguelastrom sog den Treibsand der Namib in braunen Schlieren weit hinaus in die nassfahle Unendlichkeit. Immer neue Sandhänge stürzten sich in einem endlosen Dominospiel mit dem Wind in den unersättlichen Atlantik. Eine unbeseeltere Welt konnte sich Arabella nicht vorstellen. Über allem lag eine Kruste aus Salz. Der Strandsand war wie zementiert. Dicke Sandplacken brachen unter den Schritten ein, sobald man die Wege zwischen den vier, fünf Häusern, die es im Ort gab, hinter sich ließ. Eine Jolle zerfiel in auseinanderklaffende Spanten, und der Heidschnuckenkadaver wurde in der Dünung hin und her geworfen. Die Beine winkten mit jeder Welle durch den Schaum. Während der Pfarrer mit der Zeremonie fortfuhr, sah Arabella, wie eine Hyäne sich an das angespülte Tier heranschlich und ihm den Kopf abfraß. Pflanzen gab es nicht. Alles grüne Leben wurde von den unwirtlichen Brisen zerstört, bevor es entstehen konnte. Der Nebel, der sich undurchdringlich gegen den Himmel presste, verbarrikadierte das Land gegen den direkten Lichteinfall. So hatte sie sich Afrika nicht vorgestellt.

Der Namibsand, der den Hafen unaufhaltsam füllte, machte das Wasser zu einer schlammigen Pampe. Die Reederei Wortmann hatte Pläne eingereicht, nach denen Wellenbrecher ins Meer gezogen werden sollten, um den Angriff des Atlantiks zu stoppen und das ständige Steigen des Hafengrundes zu unterbinden, doch in dieser Wüste gab es keine Steine.

»Wart ab, bis du ins Hinterland kommst. So eine Sonne hast du noch nie gesehen«, vertröstete sie Frank.

Tags drauf, als der Treck sich sammelte und Frank seine Ochsen anspannte, ging Arabella zu dem Haus der Wortmanns. Es lag neben einer kleinen Hütte aus Walrippen, die man mit Seetang gedeckt hatte, und war selbst nur wenig mehr als ein kleiner, gedrungener Verschlag, dessen eine Hälfte das Kontor war. Über der Tür hing ein geschnitztes Firmenschild. Sie klopfte und trat ein. Ein Schwarzer stand vor ihr, dessen Lakaienuniform aus einer abgetragenen Schutztruppenreiterhose und einer ausgebeulten Kapitänsjacke zusammengestückelt war. Arabella fragte nach Herrn Wortmann, der aber in Deutschland war, um für seine Mole zu werben.

»Kann ich etwas ausrichten?«, fragte der Schwarze.

»Ich sollte hier eine Stelle antreten. Aber nun heirate ich und ziehe in mein eigenes Haus«, antwortete Arabella und nannte ihren Namen.

Der Schwarze nickte. Sie ging wieder hinaus und fragte sich, ob so eine Holterdipolterkündigung Ärger geben würde. Es sollte jedoch Jahre dauern, bis sie wieder von den Wortmanns hören würde.

Frank hatte recht gehabt. Kaum lag der Namibsand hinter ihnen, hatte die Sonne keine Grenzen mehr und verdrängte das Meer aus dem Himmel. Die Ochsen mahlten durch den Sand, während Arabellas Schweiß versiegte. Manchmal blieben die hochachsigen Räder stecken, und sie mussten absitzen und den Wagen anschieben. Der Tag ließ sich nur mit getönten Brillen ertragen, das Gras war braun wie der Boden, wie Schemen schwebten am Horizont graublaue Berge über der gleißenden Erde. Arabella atmete flach und musste den Kopf bedeckt halten, um nicht das Bewusstsein zu verlieren.

Neben Franks Ochsenwagen, dessen vierzehnköpfiges Gespann ein Herero führte, und seiner Heidschnuckenherde bestand der Treck aus sieben weiteren Wagen frisch vermählter Farmer mit ihren Frauen, ihren Koffern, den Hererohirten und den Ladungen an Kaffee und Branntwein, die die Männer gebunkert hatten. Hinter jedem Wagen trotteten ein paar Pferde her, und Frank bot Arabella eine braune Stute an. Aber sie konnte nicht reiten, wie keine der Frauen, und nahm auf dem Ochsenwagen Platz. Der Herero, der ihren Karren führte, stellte sich als Josef vor, und Frank erzählte, dass er ihn zu einer Art Vorarbeiter auf der Farm gemacht hatte. Er war der erste Schwarze gewesen, der für Frank gearbeitet hatte, und wohnte mit seiner Tochter Eva in einem kleinen Pontok neben dem Haus.

Sie folgten zunächst dem Baiweg an der Schmalspurbahn über Jakelswater. Die bleichen Knochen verdursteter Zugochsen schienen am Wegrand zu wachsen wie in Deutschland Giersch oder Brennnesseln, und das Keuchen der Tiere in ihren Gespannen stach in Arabellas Herz. Um den Wagen nicht zusätzlich zu belasten, sprang sie ab und ging zu Fuß. Für jeden Ochsen las sie einen Kiesel auf und klickerte mit dem Steingespann in der Faust.

»Weg damit«, kommandierte Frank und schlug mit der Peitsche nach einem Ochsen. Dreck gebe es in Crewo mehr als genug. Arabella warf ihre Steinchen schnell wieder in den Sand.

Hinter den letzten Namibdünen hatte Frank ein Futterdepot angelegt, wo er auf seiner Talfahrt ans Meer Heu gelagert hatte.

»Jetzt kommt zivilisiertes Land, und du wirst nicht mehr zu Fuß gehen.« Frank saß im Sattel und schaute von oben auf sie herab. Er hielt die braune Stute am Zügel. Zum ersten Mal fiel Arabella auf, dass die Augen ihres Mannes klein und eng stehend waren. Sie ließ sich in den Sattel helfen, hielt aber kaum eine Stunde durch, dann war ihr Po wund und ihr Rücken verkatert. Immer abwechselnd fuhr sie nun auf dem Wagen oder machte sich mit dem Schmerz vertraut.

Sie treckten in einem kurzen Bogen durch die Ausläufer der Erongoberge, bevor der Weg in Karibib wieder parallel zur Bahn verlief, deren Schienenstränge nur armbreit auseinanderlagen.

1894 war Frank mit Mayor Ludwig von Kavea ins Land gekommen, um den Aufstand der Witboois niederzuschlagen, den Hauptmann Franzmann nicht in den Griff bekam. In der Schlacht bei Hornkranz hatte Frank die Revolverkanone bedient und die Hottentotten platzen lassen wie eingelegte Gurken. Er hatte gewartet, bis sie mit ihren Kirris, einer Knopfkeule mit ausgegossenen Bleienden, auf wenige Schritte herangestürmt waren, hatte dann das Feuer eröffnet und seine Salven von Beckenhöhe aufwärts gezogen. Er hatte die Menschen von innen gesehen. Er kannte die Farbe von Hirnmasse und das quietschende Geräusch des Bajonetts, das ins Fleisch dringt.

In Karibib stieß ein junger Mann zu dem Treck, der sie bis Okahandja begleiten wollte. Paul von Kavea war der Sohn des Gouverneurs.

Als die Männer ihre Ochsen ausgeschirrt hatten und sie zum Tränken führten, beobachtete Arabella, wie er zwischen den Wagen herumstreifte. Dann verlor sie ihn zwischen Zwiebelhacken und Kartoffelschälen aus den Augen.

Während des Ritts am nächsten Tag fiel ihr mehrfach auf, dass Paul versuchte, die Männer in ein Gespräch zu verwickeln. Aber die Farmer wehrten ihn stets grummelnd ab. Schließlich hielt er sich an Arabella, fragte sie nach ihrer Reise und ihrer Herkunft und brüstete sich mit seiner Landeskenntnis.

»Die Hereros sind so etwas wie die Germanen unter den Eingeborenen, groß, mit langen Schenkeln, einem muskulösen Brustkorb und edlen Gesichtszügen«, klärte er Arabella auf, »ein geborenes Herrenvolk!«

Sie hörte zum ersten Mal, dass es in Südwest eine Bevölkerung jenseits der Deutschen gab. Natürlich wusste sie, dass in Afrika Eingeborene lebten, und sie hatte von den ausgestellten Menschen in Hagenbecks Tierpark in der Zeitung gelesen, aber in ihrer Erfahrung gab es Schwarze bislang nur als Krumänner, Kutscher oder Hirten oder als Zielscheiben in Franks Schlachtberichten.

»Das genaue Gegenteil von den Hottentotten, die mit den Juden vergleichbar sind und nichts selbst besitzen. Im Grunde sind sie so besitz- wie charakterlos. Und deshalb ist die Verschlagenheit gar keine Verstellung bei ihnen, sondern ihre Natur«, fuhr Paul fort, und Arabella begriff, dass schwarz nicht gleich schwarz war, dass es unterschiedliche Stämme gab, die sich bekriegten, und dass die Deutschen zu ihrem eigenen Schutz nötig waren.

»Rassische Verwandtschaft hat weniger mit der Hautfarbe als vielmehr mit dem Charakter eines Volkes zu tun. Es gibt genau genommen drei Varianten von Schwarz hier in Südwest. Das Schwarz der Hottentotten ist gelblich, das der Hereros ist braun, und richtig schwarz sind die Klippkaffer. Kennen Sie Goethes Farbenlehre?«

Arabella kannte sie nicht.

»Aber Sie kommen doch aus Weimar.«

Frank kam mit den Ochsen angestampft, und Paul küsste ihr die Hand. Verschmitzt grinste er sie an und gab ihre Finger wieder frei.

»Wieso hat Ihr alter Herr die Hereros mit Waffen ausgerüstet?«, brummte Frank.

»Hendrik Witbooi greift sie an.«

Hendrik Witbooi kannte Arabella bereits aus Franks Erzählungen über die Schlacht bei Hornkranz. Er war der Kapitän des hellbraunen Hottentottenstammes und einer der Ersten, der sich zum christlichen Gott bekannt hatte. Paul nannte ihn charismatisch.

»Ich war einmal mit Witbooi und meinem Vater auf Leopardenjagd. Es regnete, und die Pirsch blieb ohne Erfolg, weil alle Spuren weggeschwemmt waren. Auf dem Rückweg entdeckten wir eine Heuschreckenbrutstätte. Es wimmelte von Tausenden und Abertausenden junger Insekten. Mein Vater schlug vor, das Ungeziefer zu verbrennen. Aber Hendrik Witbooi erwiderte: ›Wovon sollen wir dann leben?‹«

Paul erzählte, dass Hendrik seinen Teil der Beute unter den Ärmsten seines Volkes aufteilte und er und seine Frau stets als Erste hungerten, wenn die Narafrüchte in einem Jahr zu wenig Kürbisfleisch lieferten. Sein Christentum diente Witbooi allerdings als Vorwand für Raubzüge gegen die Hereros, die noch heidnisch waren. Die Hereros ließen sich nicht zuletzt deshalb bekehren, um möglichst keine Zielscheibe mehr für den kriegerischen Nachbarstamm abzugeben.

»Lass die Wollköpfe sich doch gegenseitig abschlachten«, gab Frank achselzuckend zurück.

»Schwarzer ist nicht gleich Schwarzer«, erwiderte Paul, ohne dass er auf Zustimmung bei den anderen Männern stieß.

In Okahandja begegnete Arabella Witboois Gegenspieler, dem Oberkapitän der Hereros, Samuel Maharero. Es war die heißeste Zeit des Tages. Okahandja war keine Stadt, aber auch kein Nest wie Swakopmund. Immerhin gab es ein paar gemauerte Häuser, darunter Samuel Mahareros Pontok, unter dessen Blechdach die heilige Ahnenfeuerstelle der Hereros brannte. Außerdem gab es im Ort eine Missionsschule, eine Wagenbauerei und eine Kirche.

Mitten auf der Straße ritten Samuel Maharero und zwei weitere Kapitäne in ihre Richtung.

»Seit sie Pferde haben, tun sie dicke«, fauchte Frank zwischen zusammengebissenen Zähnen. Samuel trug einen Schutztruppenhut, und der Schatten der breiten Krempe machte sein Gesicht dunkler, als es eigentlich war. Die anderen hatten Fellmützen auf. Arabella war überrascht, dass dies die Kapitäne des Stammes sein sollten, den Paul Herrenvolk genannt hatte. Sie trugen Filzjacken und weiße Hosen wie deutsche Kadetten, nur die Abzeichen fehlten, und Samuel hatte einen blauen Nadelstreifenanzug an.

Paul ritt neben ihr.

»Samuels Vater, Katjamuaha, hat das Volk geeint. Davor waren es nur lose Stämme. Früher hatten bei den Hereros die Frauen das Sagen. Ein Relikt davon ist die Eanda. Das ist der Brauch, dass die Erblinie der weiblichen Abstammung folgt, nicht der des Vaters.«

»Aber die Häuptlinge sind Männer.«

»Als Männer bestimmen sie zwar, aber nur als Söhne der Häuptlingsschwestern werden sie zu Herrschern. Eine Vaterschaft ist eben nicht überprüfbar«, setzte Paul mit Verschwörermiene hinzu.

In Deutschland hatten die Frauen viele Hoffnungen auf Afrika gesetzt. In dem Land, das erst aufgebaut werden musste, sollten Frauen und Männer gleichberechtigt nebeneinander arbeiten.

»Haben Sie nicht eben gesagt, Samuel ist der Sohn von – wie hieß er noch?«

»Katjamuaha – jetzt haben Sie ein Geheimnis ausgeplaudert. Samuel ist nur deshalb Oberhäuptling, weil es unsere Schutzmacht so will, eigentlich wäre einer seiner Vettern an der Reihe.«

»Und warum hat man ihn zum Häuptling gemacht?«

»Samuel ist schwach, er ist Alkoholiker und total abhängig von uns. Das hat doppelten Nutzen. Er muss seine Leute bestechen, um seine Macht zu stützen, und er kann nur mit, nicht gegen uns herrschen. Was ich viel aufregender finde ist, dass die Hereros den Ehebruch offenbar mit einkalkulieren.«

Paul schüttelte den Kopf, als wäre er empört über das, was er eben gesagt hatte. Arabella schaute schnell zu Samuels Trupp, um nicht auf seine gespielte Entrüstung reagieren zu müssen.

Der Oberkapitän mit seinem runden Gesicht stierte glasig geradeaus, aber einer seiner Begleiter blickte zu ihnen herüber und maß den Ochsenkarren, in dem Arabella auf ihren beiden Koffern saß. Zwei Blusen, ein Paar Sandalen und ein Paar Schuhe, Mieder, Nachthemden, ein wenig Arsenik gegen Kopfschmerzen und eine Taschenuhr waren alles, was sie aus dem Reich mitgebracht hatte. Das Gesicht des Mannes war kantig und hart, und in seinen Augen funkelte Verachtung. Die Hereros ritten an ihrem Karren vorbei, und Arabella konnte das Naphthalin riechen, das Samuels Kleidern entströmte.

»Morgen geht es nach Hause«, sagte Frank, mehr um Paul zu verabschieden, als um Arabella aufzuklären. Pauls Reise führte mit den anderen Wagen in das Hochland Windhoeks. In den folgenden Jahren machte die Erinnerung an ihn Arabella zugleich verlegen und froh.

Am Tag, an dem sie ihr neues Zuhause erreichen sollten, stand Arabella eine Stunde vor Frank und den Treibern auf und ging zur Kirche. Es war Sonntag, und ihre zweite Woche in Südwest begann. Bis weit nach Mitternacht war draußen gesungen worden, auf Deutsch und auf Herero, und sie meinte, Franks Stimme immer dann zu hören, wenn die Frauen am lautesten kreischten.

Arabella war in Weimar nach dem Tod ihrer Mutter häufig in die Kirche gegangen, doch nie zum Gottesdienst, sondern immer, um sich im Schweigen Gottes selbst zu sammeln.

Die Kirche in Okahandja war verschlossen und machte auch nicht den Eindruck, als würde sie jemals geöffnet werden. In der abnehmenden Dunkelheit kniete sich Arabella vor die Kirchentür. Sie starrte auf ihre gefalteten Finger, und ohne um etwas gebeten zu haben, stand sie wieder auf und ging zurück zum Lagerplatz.

Nachdem Frank mies gelaunt und verspätet aufgewacht war, nahm er sie mit in die Kneipe zum Frühstück, wo sie heiße, klebrige Brötchen in Zucker stippten und galligen Kaffee tranken. Josef packte in der Zwischenzeit die Satteltaschen und schirrte an. Bevor sie aufbrachen, stäubte sich Arabella ihre von den Zügeln wunden Handflächen mit Talkum ein.

Den Weg nach Crewo treckten sie alleine. Sie ritten im Bett eines ausgetrockneten Flusses. Das Rivier war zwar steiniger als die Pad, aber seine ausgespülten Wände boten etwas Schutz vor der sengenden Sonne.

Arabella betrachtete Josefs bloße schwarze Haut, die in der Sonne glänzte, ohne zu schwitzen.

»Wieso arbeitet Josef für dich?«, fragte sie Frank.

»Er war einmal ein richtig reicher Herero, aber dann kam die Rinderpest. Und jetzt ist er ein richtig armer Herero. Er hat alle seine Tiere verloren.«

Ein paar Wachteln kamen aus dem Nichts angeschwirrt und setzten sich vor ihnen auf den Weg, wo einmal Wasser gewesen war. Frank zog sein Gewehr aus dem Schuh und legte an. Bevor er dem Lauf sicheren Halt auf seinem Unterarm geben konnte, schwirrten die Vögel jedoch wieder auf. Er feuerte trotzdem hinter ihnen her.

»Steffens hat uns Impfstoff besorgt und wollte auch die Tiere der Schwarzen behandeln.«

»Wer ist Steffens?«

»Unser Nachbar. Missionar, redet schwäbisch oder was das ist. Ist aber fast immer unterwegs, um Schwarze zu bekehren. Ein wirklich guter Mensch. Als ich hier anfing, haben die Missionare noch Schnaps als Parfüm ins Land geschmuggelt. Jetzt wollen sie sogar die Tiere der Hereros retten. Die Schwarzen wollten ihre Herden ums Verrecken nicht spritzen lassen, weil sie Angst hatten, wir würden ihnen die Tiere erst infizieren.« Frank setzte ein Grinsen auf.

»Seit die Hereros ihre Herden los sind, haben die Preise für Schlachtvieh um fünfzig Prozent angezogen, und für einen eingelernten Zugochsen bekomme ich nun 250 Mark. Und Hirten gibt es jetzt auch in Hülle und Fülle.«

In der Mittagshitze rasteten sie zwischen Okahandja und Crewo in der Nähe eines Wasserlochs. Arabella wollte eigentlich nicht schlafen, konnte die Augen aber nicht offen halten. Sie wurde von einem Schmatzgeräusch geweckt. Vier junge Elefantenbullen schlürften Wasser.

Frank war ebenfalls weggedöst und lag schnarchend unter dem Wagen, während die Dickhäuter sich suhlten. Nur Josef saß aufrecht in der Sonne und schaute dem Gelage zu. Arabella weckte ihren Mann nicht. Elefanten, Löwen und Wasserbüffel waren schon so selten, dass man weit in das Buschland um den Okavango vordringen musste, um sie zu schießen. Sie wusste, wie sehr Frank sich danach sehnte, dass ein Elfenbeinträger einmal sein Weideland betrat, wo er ihm gehörte. Und hier planschten sie zu viert in guter Schussweite im Vley, begossen sich mit Wasser, peitschten mit ihren Schwänzen den Schlamm. Als er wach wurde, waren die Elefanten verschwunden. Wo vorher halbwegs klares, wenn auch abgestandenes Wasser gewesen war, lag nun ein ausgetretener, matschiger Morast. Frank bekam einen ungeheuren Wutanfall. Er trampelte auf der Stelle und traktierte den Kutschbock mit Faustschlägen. Für einen Moment sah es so aus, als wolle er auch auf Josef einprügeln. Der Schwarze wich vor dem tobenden Mann jedoch nicht zurück. Stattdessen peitschte Frank auf die Ochsen ein, und mit Fliehen und Flüchen holten sie die morgendliche Verspätung wieder auf. Bei einbrechender Dämmerung erreichten sie Crewo.

Was Arabella von ihrem zukünftigen Zuhause im letzten Licht sehen konnte, war ernüchternd. Die Farmen, von denen Frank gesprochen hatte, waren schäbige Hütten, deren Dächer, wie Arabella beim Näherkommen sah, aus Kuhfladen bestanden und deren Wandbretter genügend Spalten ließen, dass man keine Fenster brauchte. Die Nachbarn Georg und Dieter und der Priester Steffens waren nirgends zu sehen. Frank rief, aber keine Menschenseele zeigte sich.

Josef sprang vom Bock und hielt Arabellas Pferd. »Willkommen«, sagte er, nachdem sie abgestiegen war. Plötzlich war Arabella froh, dass Josef in ihrer Nähe wohnte.

Sie schirrten aus und luden ab. Josef führte die Ochsen zu dem anderen Vieh. Arabella warf einen Blick in die Hütte, vor der Frank ihre Koffer abgestellt hatte. Ein paar Töpfe hingen an der Wand, in einer Ecke lag ein Deckenstapel. An der Rückseite ihrer neuen Behausung lag wie ein gewaltiger Bienenkorb Josefs Pontok. Über ein Skelett aus Ästen waren Felle, Rinden und Stofffetzen gespannt und mit Lehm verschmiert.

»Wir bauen ein neues Haus«, hörte sie hinter sich ihren Mann. Er umfasste ihre Hüftknochen und schob sie in die Hütte. Arabella wollte nicht, aber als sie versuchte, sich frei zu machen, hielt er ihre Handgelenke und küsste sie auf den Mund.

»Jetzt nicht zieren. Josef und die anderen sind gleich wieder da.«

Während Franks Schultern über ihrem Kinn pumpten, meinte sie einmal das Gesicht eines schwarzen Mädchens zu sehen, das im Hütteneingang stand. Ihr fiel ein, dass Josef eine Tochter hatte. Dann brach Frank über ihr zusammen und sein nasser, haariger Körper nahm ihr Luft und Sicht. Als sie mit abgedrehtem Kopf wieder zur Tür schaute, blinkte dort nur der erste Stern.

Unter dem schnaufenden Fleisch ihres Mannes, umgeben von seinem unrasierten Schnapsgeruch, musste sie sich eingestehen, dass Frank nichts von der aufgesparten Zärtlichkeit des dritten Maates der »Falke« hatte.

Obwohl Arabella beim Zerlegen des Kälbchens der Appetit vergangen war, ging sie im ersten Morgenlicht am Weihnachtsbaumgerippe vorbei zurück in die Küche, um das Frühstück vorzubereiten. Das Knarren des Bettes kündigte Frank an. Er löffelte den Hirseschleim, den Arabella gekocht hatte, direkt aus dem Messingnapf auf dem Ofen. Das Geräusch, mit dem Frank sein Frühstück in sich hineinsog, klang wie das der Elefanten im Wasserloch auf ihrem Treck vor sechs Jahren.

»Heute feiern wir Richtfest«, sagte er. »Wenn Dieter und Georg nachher mit anpacken, mache ich den Dachstuhl fertig.«

Der Pietismus der Männer hielt sich in Grenzen, und auch Arabella hatte schnell vergessen, die Wochentage zu unterscheiden. Sonntags wurde gearbeitet, so gut wie an jedem anderen Tag. In Crewo wurde der Dienst an Gott von den Schwarzen versehen.

»Was gibt es denn zur Feier des Tages?«, erkundigte sich Frank.

»Romulus«, antwortete sie.

2

Von oben sah Deutschland aus, als hätte jemand einen Mülleimer ausgekippt. Niels Ketelsen lehnte sich zurück und rieb sich mit den Handballen die Lider. Er konnte seine Augäpfel fühlen und vergrößerte den Druck. Ein Universum stiebender Moleküle flimmerte über seine Netzhaut. Er löste die Hände, und langsam schmolz sich der makellose Himmel über den Tragflächen wieder in seinen Blick.

In dem kleinen Spiegel, der auf der Bordtoilette über das Waschbecken geschraubt war, hatte er sich ins Gesicht gesehen. Kleine weiße Falten waren in seine sonnengegerbte Haut geritzt. Sein Haar war an den Schläfen so grau wie sein Kinnbart, den er alle drei, vier Tage auf einen kratzigen Zentimeter zurückschnitt.

Vielleicht war es gar nicht das Haus selbst, das ihn zurück nach Deutschland führte, sondern das Verlangen, noch einmal anzugreifen. Aber er wartete vergeblich auf die Konzentration, die sich früher in solchen Momenten in seinem Kopf wie ein Schmerz gesammelt hatte. Dafür hatte er gelebt, für das Zittern der Gedanken, wenn sie sich anspannten wie ein Muskel. Er war Fotograf. Seine besten Bilder waren die geworden, bei denen er sich vorgestellt hatte, in seinen Kopf hineinzufotografieren. Er hatte versucht, die Intensität von Gefahr und Angst abzulichten. Er war nach Norwegen gereist und hatte sich kopfüber von einer Felskanzel in den Sturm gebeugt, um den tosenden Aufruhr der Luft unter ihm zu bannen. Er hatte sich an einem Seil in einen Fahrstuhlschacht gehängt, war auf dem offenen Pazifik über Bord gesprungen und hatte das davonfahrende Schiff von einem Wellenkamm aus geknipst, war im Feierabendverkehr über die Autobahn gelaufen. Der Wagemut hatte ihn gelehrt, Bilder wie Erlebnisse zu verinnerlichen. Schließlich musste er nicht mehr die äußere Gefahr heraufbeschwören, um Anspannung aus der Alltäglichkeit ziehen zu können. Es wunderte ihn, dass ausgerechnet jetzt, wo er sich wieder in eine brenzlige Situation begab, die Spannung ausblieb.

Er stellte die Rückenlehne aufrecht. Es knackte in seinen Ohren, und er vernahm alle Geräusche nur noch dumpf, als hätte er seinen Kopf unter Wasser gesteckt.

Vor über dreißig Jahren hatte er Deutschland verlassen. Damals hatte er geglaubt, Afrika würde sein größtes Abenteuer werden, Wildheit und Freiheit würden sich zusammenschließen zum Sinn seines Lebens. Aber genau das Gegenteil war passiert. Er war sesshaft geworden, er hatte angefangen, einen Gemüsegarten anzulegen und lange Wanderungen durch die Savanne zu unternehmen, nur um sich zu freuen, nach zwei Nächten unter dem Kreuz des Südens wieder auf einer Federkernmatratze zu liegen. Seine Reputation und seine Kontakte waren ihm geblieben, und ab und zu hatte er, wenn Kosten außer der Reihe anfielen, eine Bilderserie für National Geographie oder Geo geschossen. Aber obwohl er seine Motive noch immer nach den Kriterien der Intensität auswählte, war er doch mit ihnen unzufrieden, da sie immer mehr Sonnenuntergängen auf Postkarten glichen. Er konnte weder Durst noch Hitze abbilden, noch den Ausdruck in den Augen des Springbocks, der von hinten gefressen wurde und dessen Geist gefasst Schmerz und Abschied vom Leben ertrug. Schließlich suchte er seine Motive nicht länger nach ihrer Bedeutungshaftigkeit aus. Die Krallenarme des Köcherbaumfeldes bei Keetmanshoop waren lediglich afrikanische Äste, die Salzberge nördlich von Walvis Bay waren keine Eisformationen im Wüstensand, sondern industrielle Halden, Swakopmunds Leuchtturm, die Grotten von Twyfelfontain, die Dünen am Sossusvlei – sie waren nur noch Dinge, keine Abbilder seines Empfindens mehr. Es war schwer, ein Bild von Afrika zu gewinnen, wenn man sich dort aufhielt. Was er sah, glich den Bildern anderer. Solange man den Sonnenaufgang als besonders glühend wahrnahm, konnte man ihn nicht als Zustand für etwas anderes ablichten. Gleichzeitig konnte man keine Wesensarten abbilden, solange sie sich nicht an Wahrnehmbarem zeigten. Er fragte sich, ob diese doppelte Abhängigkeit nur für Fotos galt oder auch für Worte. Vermutlich wurde ein Gedicht über einen Apfelbaum auch nicht allein deshalb gut, weil man davor gesessen hatte, während man es schrieb.

Als Junge hatte er sich oft vorgestellt, was er alles tun würde, wenn er unsichtbar wäre. Natürlich wäre er damals zuallererst in die Mädchenumkleidekabine der Turnhalle spaziert, aber im Grunde wäre auch Spannen eine Suche nach Unbekanntem gewesen. Als Fotograf einer Wohnzeitschrift durchstöberte er Häuser, um den Schnüffler in sich schätzen zu lernen. Er verdiente gut und genoss seinen Beruf. Doch er konnte nicht widerstehen zu beobachten. Die junge Witwe, die ihm öffnete, war eine potentielle Erbschleicherin, das Sommerhaus des Industriellen entpuppte sich als Bestechungsgeschenk. Wenn er erst einmal Zutritt zu den Reichen hatte, suchte er nach Spuren. Er war gut, weil er in jede Situation das Außergewöhnliche projizieren konnte. Als sich dann tatsächlich die Chance bot, etwas Verbotenes zu sehen, war es mehr Herausforderung denn Wagnis. Es war wie ein Ladendiebstahl als Mutprobe. Dass er ausgerechnet in Afrika vergaß, wie Neugier sich anfühlt, war unerwartet. Doch selbst das nahm er noch als Erfahrung.

Das Flugzeug setzte zur Landung auf Hamburg Fuhlsbüttel an. Es regnete. Aus der Bordkabine ging er durch einen Rüssel in die Zollabfertigung. Der Geruch von Kerosin lag in der Luft. Fast war er überrascht, dass ihn keine Polizei in Empfang nahm. Stattdessen grüßte ihn ein Zollbeamter mit einem Kopfnicken und betrachtete seinen Reisepass nur flüchtig. Vor ihm nahmen die Grenzer den Koffer eines Schwarzafrikaners gründlich auseinander.