12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

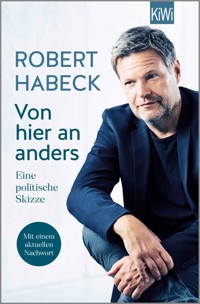

»Als jemand, der gerne politische Bücher liest, kann ich Ihnen ›Von hier an anders‹ nur ans Herz legen.« Jörg Thadeusz, WDR 2. Es war keine intakte, heile, sichere Welt, in die die Coronapandemie einbrach. Schon zuvor war die Normalität in der Krise und die gesellschaftliche Gereiztheit nahm zu. In seinem klugen und nachdenklichen SPIEGEL-Bestseller erkundet Robert Habeck die Gründe für den Verlust an Selbstverständlichem und entwirft eine Politik, die den Problemen unserer Zeit angemessen ist. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre sucht Robert Habeck Antworten auf die Frage, warum der Erfolg der liberalen Demokratie zum Misserfolg zu werden droht. Selbstkritisch tastet er sich an die blinden Flecken der Politik der letzten Jahrzehnte und ihre Widersprüche heran. Und plädiert für eine Politik, die nicht mehr nur reparieren will, sondern die die Probleme und Verluste des Fortschritts möglichst gar nicht erst entstehen lässt. Denn, so Habeck: Wenn wir der Erosion der Demokratie, dem Vertrauensverlust in die Politik, dem Auseinanderfallen Europas und nicht zuletzt der Klimakrise entgegenwirken wollen, dann können wir das tun. Und damit einen neuen gesellschaftlichen Konsens schaffen. »Ein beeindruckendes Buch« Giovanni di Lorenzo, Radio Bremen 3nach

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Robert Habeck

Von hier an anders

Eine politische Skizze

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Robert Habeck

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Robert Habeck

Robert Habeck, geboren 1969 in Lübeck, war von 2012 bis 2018 Stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Minister für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Ländliche Räume und Digitalisierung, anschließend Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Seit Dezember 2021 ist er Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen 2016 seine politische Autobiografie »Wer wagt, beginnt« und 2018 mit »Wer wir sein könnten« ein Buch über das Verhältnis von Politik und Sprache. Mit seiner Frau und vier gemeinsamen Söhnen lebt er in Flensburg und Berlin.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Es war keine intakte, heile, sichere Welt, in die die Coronapandemie einbrach. Schon zuvor war die Normalität in der Krise und die gesellschaftliche Gereiztheit nahm zu.

In seinem klugen und nachdenklichen SPIEGEL-Bestseller erkundet Robert Habeck die Gründe für den Verlust an Selbstverständlichem und entwirft eine Politik, die den Problemen unserer Zeit angemessen ist. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre sucht Robert Habeck Antworten auf die Frage, warum der Erfolg der liberalen Demokratie zum Misserfolg zu werden droht. Selbstkritisch tastet er sich an die blinden Flecken der Politik der letzten Jahrzehnte und ihre Widersprüche heran. Und plädiert für eine Politik, die nicht mehr nur reparieren will, sondern die die Probleme und Verluste des Fortschritts möglichst gar nicht erst entstehen lässt. Denn, so Habeck: Wenn wir der Erosion der Demokratie, dem Vertrauensverlust in die Politik, dem Auseinanderfallen Europas und nicht zuletzt der Klimakrise entgegenwirken wollen, dann können wir das tun. Und damit einen neuen gesellschaftlichen Konsens schaffen.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2021, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: FAVORITBÜRO, München

Covermotiv: © Urban Zintel

ISBN978-3-462-32104-3

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Vorwort: In der Wandelhalle

I. Was, wenn es kein Nagel ist

Obamas Frage

Zweierlei Krise

Der Verlust von Normalität und das Paradoxon der Politik

Nicht die Fehler, die Erfolge …

II. Im Paternoster

Bildungsaufstieg und -abstieg

Die Welt nicht spiegeln, sondern gestalten

Die Geografie der Demografie

Nicht nur Güter, auch Menschen

Gleichwertigkeit als normative Kategorie

Das Feuerwehrprinzip

III. Schöpfen und Zerstören

Gewinn und Kosten der Leistungslandwirtschaft

Eine Umbruchsituation im Kapitalismus

Dem hyperglobalisierten Kapitalismus neue Regeln geben

Woran man sich hält, wenn alles andere nicht mehr hält

Ein europäisches Sicherheitsversprechen

Neue Spaltung im Dienstleistungssektor

Die Dividende der Digitalisierung

Gemeinsamkeit der Gesellschaft

Elemente eines neuen Garantieversprechens

IV. Gefühle, die politische Wahrheit formen

Das kulturelle Paradigma

Wettstreit um Würde

Die Ökonomie von Anerkennung und Respekt

Die Sehnsucht nach der Vergangenheit

Wenn das Vertraute schwindet

Repräsentation und Repräsentativität

V. Neue Zeiten brauchen neue Macht

Eine neue Kultur der Gemeinsamkeit

Ein pulsierendes Herz der Gesellschaft

Macht als Beruf

Im Einvernehmen

Verwaltung, Lobbyismus und Bürgerräte

Des Glückes Unterpfand

Nachwort: Eine neue Irenik oder der Optimismus eines Handwerkers

Dank

Literatur

it’s hard to listen while you preach

U2, Every Breaking Wave

Vorwort: In der Wandelhalle

Dies ist ein persönliches Buch über ein politisches Problem. Und so beginne ich persönlich.

Am Morgen des 12. März 2020 stieg ich in Hamburg um. Ich kam aus München, hatte den Nachtzug genommen und wartete auf den Regionalzug nach Flensburg. Ich war in der Woche zuvor im bayerischen Kommunalwahlkampf unterwegs gewesen, die Säle und Bierzelte voll, die Euphorie so groß wie bei der erfolgreichen Landtagswahl eineinhalb Jahre zuvor. Der eigentliche Schlussspurt stand aber erst noch bevor. Eine große Bühne auf dem Münchner Marienplatz war bestellt, in den Geschäftsstellen der Partei lagen jutebeutelweise Flyer und Sonnenblumensamen für den Haustürwahlkampf.

Und dann mussten wir das alles wegen Corona absagen.

Ich nahm stattdessen ein paar Internet-Wahlaufrufe auf, machte mit der Münchner Spitzenkandidatin Katrin Habenschaden ein Instagram-Live-Gespräch und stieg um 22.50 Uhr in den wie immer ausgebuchten österreichischen Nachtzug nach Hamburg. Als der Zug losfuhr, stand ich allerdings allein im Dreierabteil. Und so blieb es. Niemand stieg mehr zu. Ich ahnte, dass meine Mitreisenden aus Sorge, Vorsicht und Rücksicht zu Hause geblieben waren.

Diese Nachtfahrt im ausgebuchten, aber leeren Zug war wie ein Vorbote für das, was kommen sollte. Ich erinnere diese merkwürdigen Stunden auf dem Weg in den Norden. Unter mir rumpelte Deutschland, und ich wusste nicht, ob ich mich freuen sollte, früher nach Hause zu kommen, oder ärgern, dass der Wahlkampf, meine, unsere Arbeit, im vollen Lauf gestoppt worden war. Ich fragte mich, was geschehen würde. Worauf wir zusteuerten. Messen, Konzerte, öffentliche Veranstaltungen waren schon abgesagt, und damit war ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens, das unser Land prägt, plötzlich angehalten. Über allem lag eine Ahnung, dass noch mehr folgen würde. Aber was? Wie groß würde es werden? Wie gravierend? Und diese Ahnung paarte sich – wie wahrscheinlich bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern – mit einem gewissen Unglauben, weil alles, was kommen würde, so undenkbar schien.

Seit ein paar Tagen geisterte die Forderung durchs Land, Kindergärten und Schulen flächendeckend zu schließen. »Corona-Ferien« hieß das in den Kommentaren, ein Wort, das Bilder von fröhlichen Kindern hervorrief, die sich über ein bisschen unerwartete Freizeit freuen.

Aber wie unmöglich erschien schon dies: alle Schulen dicht, so ganz außer der Reihe. Wenn man am Kabinettstisch sitzt, versucht man normalerweise, die Auswirkungen von Gesetzesentwürfen oder Verordnungen in ihrer gesamten Komplexität abzuwägen. Manchmal brauchen Politiker*innen sehr viel Zeit für diese Abwägung, überlegen hin und her und wieder hin – um dann zum Beispiel die Einführung einer CO2-Steuer von 10 Euro pro Tonne in zwei Jahren zu beschließen. Oft genug werden Entscheidungen auch schlicht gar nicht getroffen, beispielsweise als letztes europäisches Land ein Tempolimit einzuführen. Oder so weichgespült, dass faktisch nichts entschieden oder gelöst ist, beispielsweise die Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestages. Und manchmal werden getroffene Entscheidungen sogar noch einmal aufgeschoben, wie das Verbot, männliche Ferkel ohne Betäubung zu kastrieren.

Jetzt aber musste nach kurzer Beratung eine Entscheidung getroffen werden, deren Auswirkungen noch niemand hatte zu Ende denken können. Am Mittwoch, dem Tag meiner Abreise aus München, befand Gesundheitsminister Jens Spahn flächendeckende Schulschließungen noch als zu folgenschwer. Doch schon am Donnerstag würde die Welt eine andere sein: Bayern würde konkret die Vorbereitungen dafür treffen, die anderen Länder im Stundentakt folgen, am Montag würden die ersten Krippen, Kindergärten, Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien dicht sein. Restaurants, Läden, Sport- und Spielplätze würden kurz darauf schließen, die Bundesländer Ausgehbeschränkungen und Kontaktsperren verhängen – ein ganzes Land wie eingefroren, um dem Virus seinen Weg möglichst schwer zu machen.

Aber das wusste ich in dieser Nacht vom 11. auf den 12. März natürlich noch nicht. Ich lag im Zug, mit dem seltsamen Gefühl, auf dem Weg von einer Welt in eine nächste zu sein. Eine Welt, auf die weder das Land noch die Gesellschaft vorbereitet waren und von der ich nicht wusste, wie schnell in ihr politisch Undenkbares Wirklichkeit werden würde.

In Hamburg musste ich umsteigen. Ich stand auf der Gleisüberführung bei der Wandelhalle, lehnte am Geländer und schaute auf den Bahnsteig runter, wo bald mein Zug nach Flensburg bereitgestellt werden würde. Es war einer jener merkwürdigen unwirklichen Momente, in denen ich versuchte umzuschalten. Die Wochen zuvor waren eine einzige Hast gewesen. Jeden Tag vier Veranstaltungen, jede Nacht woanders, kreuz und quer durch Bayern und ganz Deutschland. Dutzende von Nächten in Hotels, in denen ich trotz Fitnessraum und Minibar nie zu Hause sein werde, Laufstrecken in fremden Städten, Arbeit im Zug, Telefonkonferenzen in den Umsteigezeiten an Bahnhöfen, weil nur dort das Mobilfunknetz stabil ist, die Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahn, die mir so manches Hotel und erst recht so manchen Flug ersparten (und die aus unerklärlichen Gründen nicht mehr von der Deutschen Bundesbahn selbst betrieben werden).

Meine Arbeit, ja meine Vorstellung von Politik ist, die Distanz zwischen Menschen, die Distanz zwischen den Typen, die man aus dem Fernsehen kennt, und denjenigen, die von politischen Entscheidungen betroffen sind, zu verringern, nahbar zu sein, Nähe zuzulassen, Kontakte und Begegnungen zu ermöglichen und zu erleben. Die Geschichten der Menschen, ihre Hoffnungen, Nöte und Schicksale politisch zu übersetzen und politische Entscheidungen zu vermitteln – am besten durch Unmittelbarkeit. So habe ich als Minister in Schleswig-Holstein versucht zu arbeiten – direkte Debatten mit jenen, deren Leben sich verändern würde, weil Windräder oder eine Leitung für erneuerbaren Strom in ihrer Nähe errichtet, weil Atomkraftwerke zurückgebaut oder Gewässer, Tiere, die Artenvielfalt besser geschützt werden sollten und das zum Beispiel die Arbeit in der Landwirtschaft beeinträchtigt. Und so haben wir auch die Arbeit an der Spitze der Grünen angelegt. Wir wollten unsere politischen Linien nicht am Berliner Schreibtisch entwerfen, sondern im Gespräch prägen. Nicht »die da oben«, »die in der Blase« sein, sondern zuhören, offen für Gegenargumente sein, uns selbst überprüfen.

Seit 2018 bin ich in zig Winkeln der Republik unterwegs gewesen, von Ostsachsen bis in den Ruhrpott, von Südbayern bis in meine Heimat, habe mit Schäfern gesprochen, mit Arbeiternehmer*innen der alten Industrien und ihren Chefs, auf Bauerndemos, mit wohlwollenden und kritischen Bürger*innen, mit treibenden und skeptischen, fragenden und antwortenden, zugewandten und feindseligen, freundlichen und wütenden. Ich habe von Bauern erklärt bekommen, dass sie wieder Hafer anbauen, weil die Nachfrage nach Hafermilch plötzlich so groß ist. Ich war auf der Tagung der Almbauern, die Angst vor dem Verbot der sogenannten Anbindehaltung haben und deren schweren bayerischen Dialekt ich kaum verstand. Ich war bei den Kohlekumpeln in Ostsachsen, die den Braunkohleausstieg bekämpfen und Angst um ihre Jobs und vor einer Verödung ihrer Regionen haben; ich tourte durch das Ruhrgebiet und redete in langen Kneipenabenden in der Dortmunder Nordstadt, wo so viele Menschen als Geduldete von Abschiebung bedroht sind und trotzdem hart dafür arbeiten, dass wenigstens ihre Kinder deutsche Staatsbürger*innen werden. Reden, fragen, zuhören, sich begeistern lassen und Ängste vor den Veränderungen nehmen, für die meine Partei wirbt – das machte in den letzten Jahren einen Großteil meiner politischen Arbeit aus. Aber der war nun plötzlich ausgesetzt bis zum Zeitpunkt X. Abstand halten statt Distanz verringern, Kontaktsperren statt Kontaktfreude, statt Begegnungen und Nähe nach Möglichkeit zu Hause bleiben, statt Unmittelbarkeit Zoom-Konferenzen. Politische Leidenschaft und Begeisterung brauchen Menschen, die Menschen erleben. Und genau das war jetzt vorübergehend nicht mehr möglich.

In dieser Stimmung lehnte ich im Hamburger Hauptbahnhof über dem Geländer und sah dem Treiben zu. Es wurden minütlich weniger Menschen, schien mir. Ein älterer Mann ging an mir vorbei und zischte mich an: »Erschießen sollte man dich!«

Ich mag es eigentlich, dass man sich im Norden duzt, auch wenn man sich gar nicht kennt. Und ich bin Gegenwind gewohnt. Jedes Foto, das ich auf Instagram hochlade, wird von Spöttern kommentiert. Menschen, die ich noch nie getroffen habe, haben eine Meinung von mir. Das ist mein Beruf seit jetzt bald zwei Jahrzehnten. Und es ist okay.

Aber dieser Satz riss etwas in mir auf: Wo kommt dieser Hass her? Betroffen sind so viele: vor allem Kommunalpolitiker*innen, insbesondere Frauen. Natürlich vertrete ich Positionen, die nicht allen gefallen. Natürlich gab es schon immer Beleidigungen und Beschimpfungen von Politiker*innen – mitunter gerade untereinander. Aber der Satz »Erschießen sollte man dich!« geht doch weit über die übliche politische Ablehnung hinaus. Zumal ja inzwischen Menschen in Deutschland erschossen werden – in Hanau, in Halle, in Kassel, die Opfer des NSU in Nürnberg, München, Hamburg, Heilbronn, Rostock, Dortmund, Kassel, die zahlreichen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, der Anschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Es gibt rechtsradikale Netzwerke in Polizei und Bundeswehr. Aus Bundeswehrbeständen sind über hunderttausend Schuss Munition, 62 Kilogramm Sprengstoff und mehr als 100 Dienstwaffen verschwunden. Und auch die mörderische Ideologie des Islamismus zieht ihre Spur durch Europa und Deutschland – der Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin, der Mord in Dresden, Ansbach, Würzburg, Hamburg. Dieser menschenverachtende Terror will Angst und Misstrauen schüren und die Gesellschaft spalten. Das fordert uns als offene, vielfältige Gesellschaft in besonderer Weise heraus.

Ich habe mich in all den Gesprächen und Diskussionen der letzten Jahre um Ausgleich bemüht. Selbst denjenigen, deren politische Haltung ich komplett ablehne, versuche ich mit Respekt zu begegnen. Ich habe während der Ost-Wahlkämpfe bewusst Veranstaltungen in Orten gemacht, wo die AfD stark ist, in Chemnitz, Zwickau, Bautzen, Freital, Görlitz, um die andere Seite mit zu sehen. Auf jeder Bauerndemo von »Land schafft Verbindung«, die vor Veranstaltungen gegen uns protestierten, habe ich geredet und mich mit den Sprechern getroffen, in Landshut wie Hamburg. Wenn AfD-Anhänger*innen in meinen Veranstaltungen waren, habe ich mir ihre Fragen angehört und versucht, ihnen höflich zu antworten. Woher also der Hass, der sich in der im Vorbeigehen gezischten Bemerkung Bahn brach? Was repräsentiere ich, das Menschen fantasieren lässt, mich erschießen zu wollen?

Dieser Hass geht wohl über die einzelne Person hinaus. Gemeint ist ja nicht der Mensch in seiner Individualität, sondern das, wofür er oder sie steht. Und so trifft er viele: die Jugendlichen, die monatelang freitags für Klimaschutz demonstrierten, diejenigen, die sich im Winter 2019/20 dafür aussprachen, zumindest die Kinder aus den elenden Flüchtlingslagern in Griechenland zu holen, diejenigen, die uns erläuterten, wie das Covid-19-Virus andere ansteckt, alle Vertreter*innen des Staates, Wissenschaftler*innen, Polizist*innen, die sich in den Städten und Dörfern dafür einsetzen, dass man anständig und respektvoll miteinander umgeht, Walter Lübcke, den Kassler Regierungspräsidenten, der für die Aufnahme von Geflüchteten eintrat – sie alle wurden für einen kleinen, aber umso aggressiveren Teil der Gesellschaft zu Hassfiguren.

Aber die Frage nach dem Hass geht über extremistische AfD-Anhänger hinaus. Es gibt ihn als sprachliche Enthemmung auf Demonstrationen und in den sozialen Medien. Und er stachelt eine allgemeine Gereiztheit an, die – nach einer kurzen Pause während der Hochphase der ersten Pandemiewelle – wieder mehr zunimmt und die Gesellschaft auseinandertreibt.

Schon bei alltäglichen Anlässen lässt sich das beobachten. Viele kennen wohl den Rechtfertigungsdruck, wenn man zum Beispiel bei einem Familienfest sagt, dass man kein Fleisch mehr isst – oder umgekehrt, wenn man Koteletts grillt und dann die sich vegan ernährenden Enkelkinder zu Besuch kommen. Was eigentlich nur eine belanglose persönliche Information ist, wird plötzlich zum Drama. Wie man arbeitet, wo man lebt, was man einkauft, wohin man in den Urlaub fährt, wird immer mehr Teil einer öffentlichen Zurschaustellung und Bewertung. Sie betrifft SUV-Fahrer, Kreuzfahrttouristen und konventionelle Landwirte, die von der einen Seite abgewertet werden, und sie betrifft die, die für Seenotrettung im Mittelmeer spenden, aufs Fliegen verzichten und mit dem Rad zur Arbeit fahren, von der anderen. Stadtteile stehen für Milieus, Urlaubsziele sind Codes für gesellschaftliche Zugehörigkeit, die einen trinken Dosenbier, die anderen Aperol Spritz – und in den Mikrokosmen und Filterblasen der sozialen Netzwerke werden diese Spaltungstendenzen noch verstärkt. Nichts ist mehr egal. Alles ist übersteigert wichtig. Permanent wird Banales bewertet. Immer soll man etwas müssen.

Seit der Wahl von Donald Trump, dem Brexit und den weltweiten politischen Erfolgen derjenigen, die die liberale Demokratie angreifen, seit der Wahl eines Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD (ja, auch das war im Jahr 2020), seit dem Erstarken von Verschwörungstheorien in Bezug auf »die da oben« und von Stimmen, die die Wirkmächtigkeit von demokratischer Politik insgesamt bezweifeln, rumort in mir die Frage, was eigentlich der Grund für den politischen und kulturellen Rückschlag ist – und wie darauf richtig zu antworten ist. Wie und warum entsteht diese gesellschaftliche Aggressivität? Und wie unterscheiden sich die politischen Konflikte heute von denen vorheriger Jahrzehnte?

Das fundamentale politische Problem, das in all der gesellschaftlichen Gereiztheit und all den Aggressionen sichtbar wird, scheint mir in einer politischen Orientierungslosigkeit zu liegen, die in der Metapher von »auf Sicht fahren« ihren Ausdruck findet und die zu einer Ziellosigkeit führt, die den Sinn und Zweck von Entscheidungen und auch Zumutungen immer weniger erkennbar werden lässt. Opposition wird dabei zum Selbstzweck und sucht sich willkürliche Gründe für die Empörung. So verselbstständigt sich der Vorwurf an das politische Establishment, Streit nur zu inszenieren und in Wahrheit Komplize einer anonymen Machtallianz zu sein. Zunehmend wird es schwerer, einen gesellschaftlichen Grundkonsens herzustellen. Mit seinem Schwinden schwindet aber auch das Vertrauen in eine freiheitliche, rechtsstaatliche, demokratische Ordnung. Und das ist fatal. Denn Vertrauen in unsere politische Ordnung ist die Voraussetzung dafür, dass die Politik auf die großen konkreten Probleme unserer Zeit auch große Antworten geben kann. Und so droht ein Teufelskreis: Ist Politik ängstlich und agiert getrieben, verliert sie noch mehr Vertrauen, und es wird ihr noch weniger zugetraut.

Überraschenderweise scheint die Corona-Krise die Tendenzen, die bereits vorher angelegt waren, zu beschleunigen und zu verstärken. Überraschenderweise, weil sich Deutschland anfänglich doch tatsächlich im Konsens hinter der Regierung versammelt hatte. Erst gingen die Zustimmungswerte für die Union und die Bundeskanzlerin durch die Decke, dann fand die so oft totgesagte Große Koalition zu neuer Eintracht. In einigen politischen Kommentaren wurde daraus die Interpretation, dass die gemeinsame Krisenerfahrung zu einer größeren Gemeinsamkeit des Politischen führen werde. Aber das ist eine Fata Morgana. Was wie eine Phase der Stabilisierung und Restauration einer alten politischen Ordnung aussieht, entpuppt sich nach und nach als Phase der gesteigerten Krisenerfahrung, des beschleunigten Wandels. Mit dem Ende der Sommerferien – als zwar einerseits die Infektionszahlen wieder stiegen, andererseits Geschäfte, Restaurants und Kneipen längst wieder offen hatten, private Feiern und Urlaub möglich waren – entlud sich der Protest gegen die Maßnahmen aus den Monaten zuvor erstmals in großen Demos. Diese waren eigentümlich in Form und Formation, weil plötzlich Regenbogenfahnen neben Reichskriegsflaggen wehten. Aber wenn Corona auch für eine Extremerfahrung des Wandels steht und ein Symbol für die Krisenanfälligkeit unserer Gesellschaft ist, dann sind die Proteste gegen die Maßnahmen unter dem Strich ein Verlangen nach Sicherheit, nach einer Ordnung, die nicht so kompliziert und differenziert ist wie unsere moderne Welt. Nach einer Wahrheit, die über den Debatten steht. Und die kann sowohl völkisch-nationalistisch wie esoterisch-verschwörungsmythisch sein. Auf einer tiefen Ebene eint die Demonstranten der Wunsch, dass der Streit um Meinungen aufhören möge, dass es eine Welt des Schwarz und Weiß geben, etwas Absolutes über dem Diskurs stehen möge. Aber in einer Demokratie gibt es keine vorpolitische Wahrheit. Weder als völkische Wurzel einer ethnisch homogenen Nation noch als metaphysische Wahrheit einer vorzeitigen, höheren Macht. Politik ist ein System. Es schafft Werte, es bildet sie nicht ab. Es konstruiert seine Geschichten, und wenn Politik gelingt, ihre Geschichte. Das ist ihre Macht. Und wenn man sie gut anwendet, dann schafft sie eine Welt, die mehr Farbtöne hat als Schwarz und Weiß, die mehr kennt als »die« und »wir«, »außen« und »innen«.

Weil aber in einer Demokratie die politische Wahrheit immer neu errungen und begründet werden muss, muss sie auch immer neu hinterfragt werden. Das macht die demokratische Argumentation mühsamer als die behauptete Allwissenheit totalitärer Weltbilder. Totalitäre Weltbilder sind geschlossen, sie können Irritation und Neues nicht zulassen. Diese Welt des Entweder-oder ist die Welt des Populismus. Sie kennt nur Sieg oder Niederlage, Verrat oder Kadavergehorsam. Ein offener Diskurs dagegen kann die Veränderung denken und hat so eine bessere Chance, die Welt und Wirklichkeit zu verstehen.

Der Satz »Mit dem Klima lässt sich nicht diskutieren« bedeutet zum Beispiel nicht, dass nicht mehr diskutiert werden soll. Im Gegenteil. Niemand sollte sich hinter der Behauptung verstecken, die Wahrheit zu besitzen, um nicht mehr argumentieren zu müssen. Bei aller Notwendigkeit, endlich mehr zu tun – auch bei der Bekämpfung der Klimakrise gibt es kein Entweder-oder und keinen Absolutheitsanspruch, sondern es muss um den richtigen Weg gerungen werden. Ja, man schwächt sogar langfristig seine politische Position, wenn man um des kurzfristigen Geländegewinns willen gleichsam auf einen Klimatotalitarismus ausweicht. Denn was für die wirtschaftliche und ökologische Zukunftsfähigkeit stimmt, die eben nur durch das beherzte und entschlossene Handeln und gleichzeitige Moderieren des Wandels gelingen wird, gilt gleichermaßen für die demokratische Grundverfasstheit selbst. Wir brauchen keine höhere Wahrheit oder gar moralische Impertinenz, wir müssen aber verstehen, dass die Zukunft nichts ist, was irgendwie auf uns zukommt. Sondern etwas, was hergestellt und gewonnen werden will.

Viel war in den letzten Monaten von Normalität, alter wie neuer, die Rede. Das Bild, das damit gezeichnet wurde, war das von einem normalen Zustand vor der Krise und einem wieder anzustrebenden Normalzustand nach der Krise, kurz unterbrochen von Shutdown und Wirtschaftskrise.

Aber so fühlt es sich nicht an und so ist es auch analytisch nicht zutreffend. Schon vor Corona liefen die großen Krisen – die Krise des Vertrauens in Politik, des Klimas, des Multilateralismus, der Migrationsordnung, des Finanzsystems, der sozialen Ungleichheit – zeitgleich ab, griffen ineinander, verstärkten sich. Ihre Fliehkräfte zerrten und zerren an den Halteseilen der liberalen Demokratie.

In diesem Buch suche ich nach Antworten, die auch die blinden Flecken meiner eigenen politischen Vorstellungen ausleuchten. Denn gerade die Erfolge der liberalen Demokratie und des Fortschritts, des technischen wie gesellschaftlichen, sorgen dafür, dass diese Erfolge gefährdet sind, ja den Misserfolg in sich tragen (Kapitel I). In die Moderne und unsere kapitalistisch-individualistische Welt ist ein Paradox eingewoben, das vor der Politik selbst, der Repräsentation in den Parlamenten und dem Funktionieren von Parteien nicht haltmacht und das man mit der Metapher eines Paternosters beschreiben kann: Gesellschaftlicher Aufstieg und Abstieg bedingen einander. Das heißt aber auch, dass alle scheinbar einfachen ideologischen, ja populistischen Antworten nicht an die Tiefe des Problems heranreichen (Kapitel II). Diesen der Moderne und vor allem dem globalisierten Kapitalismus immanenten Widerspruch kann man in allen Sektoren der Wirtschaft aufzeigen, der Urproduktion, der Industrie, den Dienstleistungen – ja selbst der sozialpsychologische Bereich unserer Persönlichkeit ist seit ein paar Jahrzehnten davon erfasst (Kapitel III).

Die Erfolge und Verluste ökonomisch-technologischer Veränderungen in den letzten Jahrzehnten sind aber nicht umfassend beschrieben, wenn man sie nur auf der ökonomischen Ebene, der Ebene von Besteuerungen, Verteilungsfragen und Ordnungsrecht diskutiert. Ganz wesentlich ist die ökonomisch-soziale Dimension mit einer normativ-kulturellen verknüpft, ja die eine ist ohne die andere in ihren Effekten überhaupt nicht verständlich. Das subjektive Gefühl der kulturellen Abwertung oder der Verlust eines gesellschaftlichen Status können stärkere politische Treiber sein als die objektive ökonomische Situation (Kapitel IV). Daraus folgt, dass neben den klassischen politischen Instrumenten wie einem guten Sozialstaat, Umverteilung und Ordnungsrecht auch ein neues Zusammenspiel der Gesellschaft organisiert werden muss, eines, das auf der Basis von gegenseitiger Anerkennung bei maximaler Verschiedenheit der Positionen funktioniert. Ich verwende dafür das Hannah-Arendt-Wort vom »Einvernehmen«. Letztlich geht es darum, Macht neu zu denken und zu definieren (Kapitel V). Das mündet in der Folgerung, dass ein neuer politischer Grundkonsens begründet werden muss. Und zwar – paradoxerweise – von denen, die bisher vor allem damit beschäftigt waren, sich selbst zu verwirklichen und eher ihr eigenes Ding zu machen, als sich um »die« Gesellschaft und »den« Staat zu kümmern. Aber vielleicht kann man auf ein Paradox erfolgreich nur mit einer paradoxen Intervention antworten, um mit ihm fertigzuwerden.

Es ist falsch, wenn wir politische Wirksamkeit darüber definieren würden, wie man sich in der Krise bewährt. Alles muss sich in Zeiten abnehmenden Vertrauens in die liberale Demokratie und ihre Handlungsfähigkeit darum drehen, eine Politik zu entwickeln, die Krisen möglichst verhindert. Die nicht von Krise zu Krise stolpert und all ihre Ressourcen darauf verwendet, mühsam den jeweiligen krisenhaften Augenblick zu managen, sondern die die Kraft aufbringt, tatsächlich zu gestalten. Die eine Idee davon hat, wohin dieses Land gehen sollte. Bündnisse und Konsense neuer Art werden dafür benötigt. Sicherheit ist nicht das Gegenteil von Wandel oder Veränderung, sondern, wie sich zeigen wird, deren Voraussetzung und idealerweise auch deren Folge. Freiheit wohlverstanden heißt eben nicht, dass alles offen ist und man alles tun kann, sondern dass man über die Bedingungen und Begrenzungen des Lebens selbst bestimmt. Die dringliche Aufgabe ist es, Veränderungen politisch zu gestalten und zu steuern, damit sie nicht immer wieder als willkürlich über uns hereinbrechende Krisen daherkommen, denen die Politik hilflos ausgeliefert ist. Oder noch schlimmer: die überhaupt erst in dem Ausmaß entstanden sind, weil die Politik nicht oder nur halbherzig gestaltet hat.

Es gibt Wind und Wellen, die kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann meine Position und die Richtung beeinflussen – idealerweise vor der Welle. In frühere ruhigere Gewässer kommen wir vorerst nicht mehr. Aber wenn man sich klarmacht, was man beeinflussen kann und was nicht, wenn man verinnerlicht, dass die Ruhe nach der einen Welle eigentlich nichts anderes ist als die Ruhe vor der nächsten und dass man die nächste, die übernächste und die danach im Blick behalten muss und gleichzeitig die eigene Position und die eigenen Ziele – dann kann man beherzt ins politische Steuerrad greifen. Und dann haben sowohl die politisch Handelnden als auch die Bürger*innen vielleicht irgendwann etwas weniger das Gefühl, Getriebene zu sein. Politische Gestaltung braucht eine vorausschauende Haltung, ein Narrativ und Einvernehmen.

Der große Konflikt unserer Zeit ist der zwischen dem erstarkten illiberalen, totalitären, nationalistischen Autoritarismus einerseits und der freiheitlichen Demokratie andererseits. Das politische Problem, das sich aus diesem Konflikt ergibt, besteht in der Herausforderung, die Anstrengungen für den Schutz des Klimas, die Arbeit an neuen technologischen Entwicklungen, an einer globalen Verantwortung und an der Einheit Europas zu intensivieren – ohne auf dem Weg die Menschen, denen in diesem Prozess der Veränderung ökonomische und soziokulturelle Verluste drohen, für die liberale Demokratie zu verlieren. Wie gelingt es also, mutig fortschrittliche Politik zu machen, ohne zu ignorieren, dass gerade der Fortschritt und der Mut zur Veränderung Menschen verprellt, abstößt, aufbegehren lässt? Wie schafft man Sicherheit und Stabilität, auf deren Boden sich Gemeinsinn zuallererst entfalten kann, wenn man doch weiß, dass nichts mehr sicher ist? Wie bringt man nötige Veränderung und die Angst vor ihr zusammen? Von Antworten auf diese Fragen handelt dieses Buch.

I.Was, wenn es kein Nagel ist

Obamas Frage

Für mich war lange unerklärlich, warum jemand überhaupt auf den Gedanken kommt, die Klimakrise zu leugnen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse gelten längst als gesichert. Die Notwendigkeit zur Emissionsminderung mag im Einzelfall Zumutungen bereithalten, aber dann muss man darüber reden, wie man die Zumutungen lindert, statt die grundlegenden Erkenntnisse der Klimaforschung abzustreiten. Für mich war eines der ausschlaggebendsten Erlebnisse, die mir die Dringlichkeit des Themas vor Augen führten, der Film »Eine unbequeme Wahrheit« von Al Gore, der erst 2006 in die Kinos kam, aber Filmsequenzen aus Vorträgen zusammenschnitt, die Al Gore in den Jahren seiner US-Vizepräsidentschaft und in dem Wahlkampf 2000 gehalten hatte.

Wenn man heute nachzeichnet, wann Klimapolitik zu einem parteipolitisch und gesellschaftlich umkämpften Thema wurde, so ist das Jahr 2000, jenes Jahr, in dem Al Gore der Präsidentschaftskandidat der Demokraten im US-Wahlkampf wurde, ein Schlüsseljahr. Gore machte Umwelt- und Klimaschutz zu einem der Schwerpunkte seiner Kampagne. Aus tiefer Überzeugung und Einsicht in die Dringlichkeit gemeinsamen Handelns. Das wiederum machte es für seine politischen Gegner, für die Republikaner und ihren Kandidaten George W. Bush, notwendig, dagegen zu opponieren, Klimapolitik als Unsinn darzustellen und sich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse und für die Ölindustrie und den Kohlelobbyismus zu entscheiden.

Der interessante Punkt ist: Vor der Auseinandersetzung zwischen Gore und George W. Bush hatten auch die Republikaner noch ambitionierte Klimaschutzpläne. Aber der Erfolg von Al Gore und seine Präsidentschaftskandidatur lösten eine Dynamik gegen seine Ziele aus. Die öffentliche Figur Al Gore polarisierte eine politische Debatte, die vielleicht besser nicht polarisiert geführt worden wäre.

Die Frage ist natürlich, was er sonst hätte tun sollen. Wenn man für seine Überzeugung streitet, provoziert man fast immer Widerspruch. Daraus kann ja keinesfalls folgen, nicht für seine Überzeugung einzustehen. Aber was es zu bedenken gilt, ist, dass das, wofür man eintritt, nicht neutral im politischen Raum steht, sondern seinen Charakter dadurch verändert, welche Partei und welcher Politiker es sagt.

Ich möchte das anhand zweier kleiner Beispiele aus meiner Erfahrungswelt erläutern. Als im Mai 2020 Covid-19-Ausbrüche in Schlachthöfen entdeckt wurden und eine Debatte über die Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft, insbesondere in der Fleischindustrie, begann, veröffentlichte ich einen knappen Plan, der ein Verbot von Werkverträgen und verbesserte Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen vorschlug, der aber auch auf die grundlegende Notwendigkeit hinwies, die Dumpingpreise, auf denen das derzeitige industrielle Agrarsystem basiert, zu beenden. Ich schrieb, dass der Preis für Fleisch unethisch sei und den Tod der Tiere wie die Arbeit der Bauern noch nachträglich entwerte. Daran schloss sich eine Debatte über den Fleischpreis an, und die Bild-Zeitung empörte sich auf der Titelseite, ich wolle das Schnitzel teurer machen. Dass sich zuvor schon die CDU-Agrarministerin Julia Klöckner und selbst der Bauernverbandspräsident für höhere Preise ausgesprochen hatte, spielte keine Rolle.

Umgekehrt weiß ich aber, dass auch meine Partei und ich selbst oft ritualisiert auf Vorstöße des politischen Mitbewerbers reagieren. Das gilt zum Beispiel für Vorschläge zur weiteren Bewaffnung der Bundeswehr oder wenn neue Freihandelsabkommen geschlossen werden sollen.

Sind wir also tatsächlich politisch gefangen in einer Spirale aus Reaktion und Gegenreaktion? Kann es sein, dass man, je erfolgreicher man für sein Anliegen wirbt, je mehr Menschen einem zustimmen, desto stärker zum Teil einer falschen Polarisierung wird und Gefahr läuft, seinem Anliegen einen Bärendienst zu erweisen?

Der US-amerikanische Politikberater Ben Rhodes erzählt in seinem Buch über die Jahre von Barack Obama im Weißen Haus, dass Obama am letzten Amtstag seine Mitarbeiter*innen mit der Frage konfrontiert habe: »What if we were wrong?«

Das ist ein bemerkenswerter Satz eines Regierungschefs am letzten Amtstag. Und man muss ihn in seiner Wucht voll auf sich wirken lassen. Obama fragt angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump nicht, was er möglicherweise falsch gemacht habe, wo und wann sie falsch entschieden hätten, er fragt, was wäre, wenn sie sich geirrt hätten – in Bezug auf eine Politik, die versuchte, Gräben zu überwinden.

Barack Obama war in diesem Augenblick wohl bewusst, dass er selbst – trotz seiner einvernehmlichen Reden, trotz, ja wegen seiner ausgleichenden Art – für einen Teil der Bürger*innen zum Protagonisten der gesellschaftlichen Spaltung Amerikas geworden war. Als erster afroamerikanischer Präsident war er der lebende Ausdruck einer offeneren, emanzipatorischeren Gesellschaft. Und für seine Gegner stellte er all das dar, was sie ablehnten. Obamas Satz wirft eine erschütternde Frage auf: Konnte Donald Trump nur Präsident werden, weil Barack Obama Präsident werden konnte?

Diese Frage darf man nicht als plumpe Gleichsetzung verstehen, wie man sie manchmal in politischen Diskussionen erlebt. Die Relativierung von Rassismus und Chauvinismus, die Trump betreibt, ist unerträglich und dumm. Obama und Trump sind nicht vergleichbar, nicht mal ansatzweise. In dem Maß, wie Obama versuchte, Gräben zuzuschütten, rissen die Trumpisten neue auf, diskreditierten Menschen, insbesondere Minderheiten, und mobilisierten das Schlechteste in der Politik.

Schon bei George W. Bush war man ja permanent argwöhnisch, ob dieser Mann die Folgen seines Handelns übersah. Aber seit der Entstehung der Tea-Party-Bewegung 2009 gingen die Republikaner einen steil abschüssigen Weg Richtung Populismus und Nationalismus, der in Donald Trump kulminierte.

Genauso falsch ist es übrigens, das Entstehen der Grünen mit dem Entstehen der AfD gleichzusetzen bzw. die Erfolge und Misserfolge zu parallelisieren, wie es manchmal in politischen Kommentaren zu lesen ist. Die Grünen waren immer eine Partei, die für die Rechte aller Menschen eintrat, um ihnen Würde und Freiheit zu sichern. Die AfD will eine exklusive Gesellschaft der völkisch Gleichen schaffen. Es wäre falsch, hier eine Zwangsläufigkeit abzuleiten nach dem Motto, weil die Grünen für gleiche Rechte etwa für Frauen und Homosexuelle eingetreten sind, ist es unabdingbar (und dann ja auch nicht so schlimm), dass jetzt Rechtspopulisten Frauen und Homosexuelle diffamieren.

So plump darf man die Obama-Frage nicht missverstehen. Aber man sollte sie auch nicht abtun. Ich kann sie nicht abtun. Als ich davon in dem Buch von Rhodes las, stockte mir kurz der Atem. Denn diese Frage berührt den Grund und gleichermaßen den Grundzweifel, warum ich Politiker bin. Sie lautet: Wie findet eine Gesellschaft unter den Bedingungen von Freiheit und Demokratie zu einer Gemeinsamkeit, die es ihr ermöglicht, die notwendigen großen Schritte zu gehen? Und welches sind die Kräfte und Dynamiken, die Lösungen und gemeinsamen Fortschritt immer wieder blockieren?

Natürlich könnte ich leicht auf politische Feindbilder ausweichen, also auf einzelne Politiker*innen zeigen, die ich irgendwie doof finde. Aber so einfach will ich es mir nicht machen. Denn ich glaube, dass es statt persönlicher Defizite einen strukturellen Grund gibt, der gerade den Erfolg von lernender Demokratie und politischem Fortschritt zu seiner größten Gefahr macht: nämlich der Widerspruch der Moderne, dass der Fortschritt der einen fast immer einen Rückschritt für andere bedeutet, dass Aufstieg auch Abstieg hervorbringt, das Leistungsprinzip neben Gewinnern zwangsläufig auch Verlierer. Diesen Widerspruch kann niemand einfach so auflösen. Kein Politiker kann eine historische Formation einfach so abschaffen – ganz abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob das nicht viel schlimmer wäre. Was man aber tun kann und sollte, ist, diesen Widerspruch anzunehmen, indem man sich immer wieder befragt, wo die blinden Flecken, also die Kehrseiten möglicher Erfolge, sind. Und wie eine Politik aussehen könnte, die über diese hinausweist.

Nun ist es geradezu das Merkmal von Politik, Widersprüche entweder überwinden zu wollen oder zu verneinen oder zu leugnen. Jede Partei muss von sich glauben, dass sie die besten Antworten auf die Fragen der Gegenwart und Zukunft gefunden hat. Das ist auch okay. Aber wenn Politiker*innen so tun, als wären ihre Antworten die einzig möglichen, als wären sie widerspruchsfrei, dann wird es schnell rechthaberisch. Die Position der anderen Seite nicht sehen zu wollen spricht dem Gegenüber gleichsam das Recht auf eine eigene Position ab. Das kann nur in Kränkung und Verletzung enden. Wer das nicht will, der muss von dem Gedanken Abschied nehmen, dass alle Widersprüche aufgelöst werden können – denn dieses Auflösen soll dann ja zu den je eigenen Bedingungen erfolgen (die dann wieder neue Widersprüche erzeugen würden). Die Alternative dazu ist, die Widersprüchlichkeit der Moderne und des Fortschritts zunächst einmal anzunehmen und zu bejahen. Es kommt darauf an, wie wir uns in ihnen bewegen.

Zweierlei Krise

Dass es nicht leicht ist, die eigenen blinden Flecken zu erkennen, merke ich andauernd in meinem Alltag. Beziehungsweise ich merke es nicht andauernd – das ist ja gerade das Problem. Aber ab und zu werden sie einem vor Augen geführt.

Ein guter Freund, der stolz darauf ist, Sozialdemokrat zu sein, korrigierte mich neulich, als ich von den »sozial Schwachen« sprach. Seine Eltern zum Beispiel seien arm, wirklich arm gewesen, sagte er, aber sozial seien sie ausgesprochen stark gewesen.

Lange standen in Wahlprogrammen meiner Partei Formulierungen, die sinngemäß sagten, dass wir die »schmutzige Arbeit« in der Kohleindustrie beenden wollen. Geblendet vom Wortspiel erkannten wir nicht, wie das in den Ohren derjenigen, die im Bergbau hart arbeiten, geklungen haben muss.

In diesem Buch wird es mehrfach um gesellschaftliche Ungerechtigkeit gehen. Und ich werde immer wieder betonen, wie wichtig der Kampf gegen sie ist, weil sonst der ökologische Umbau nicht gelingt oder weil sonst die Demokratie gefährdet ist. Aber nutze ich damit diesen Kampf nicht auch strategisch, um die politischen Ziele, die ich für besonders relevant halte (Verteidigung der Demokratie, Klimaschutz), zu erreichen? Ist es nicht so, dass Gerechtigkeit ein Eigenwert ist? Ich versuche diesem Wert im Zusammenhang mit Anerkennung und Würde in Kapitel IV seinen Raum zu geben, aber ein instrumentelles Verhältnis zur sozialen Frage ist ein blinder Fleck vielen Menschen gegenüber.

Ein anderes Beispiel für einen blinden Fleck ist, dass ich während der ersten Wochen der Corona-Pandemie – wie die meisten anderen Politiker*innen – gesagt habe, dass dies die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei. Bis mich eine Freundin, die aus Leipzig kommt, darauf hingewiesen hat, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands die ökonomischen Verwerfungen in Ostdeutschland riesig waren, dass 20 Prozent der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern arbeitslos wurden, die Treuhand 4000 von 14000 Betrieben schloss und die meisten anderen an westdeutsche Investoren verkaufte. Dass mit der ökonomischen Entwertung auch eine mentale verbunden war und all das verlernt werden musste, was vorher von vielen als sichere Wahrheit geglaubt wurde. Die Wiedervereinigung war nach 40 Jahren Unrechtsregime der DDR ein gigantischer Umbruch, für viele ein Aufbruch, aber für viele folgte auch eine Zeit großer Verunsicherung und Abwertung. Entsprechendes gilt für die Formulierung, dass Freiheitsrechte in einem nie da gewesenen Maß eingeschränkt wurden. Für diejenigen, die in Stasi-Knästen saßen, muss das mindestens geschichtsvergessen klingen. Die Rede von der »schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg« ist eine westdeutsche. Und das hatte ich nicht gesehen. Ich habe westdeutsch gedacht, ohne es zu bemerken.

Ähnliches gilt für die Behauptung, dass in der Krise die Stunde der Regierung schlägt. So hieß es ja stets und ständig während des ersten Corona-Shutdowns. Aber auch das markiert einen blinden Fleck, einen blinden Fleck derjenigen, die in der Exekutive sind oder auf sie schauen. Denn in Krisen gedeiht ja gemeinhin die Opposition, bilden sich Alternativen. Krisen sind sehr unterschiedlich. Sie haben mal materielle, mal kulturelle, mal ökologische Folgen. Aber so unterschiedlich sie sind, meist wirken sie wie Katalysatoren der Veränderung.

Dass die Corona-Krise die Regierung, insbesondere die Bundeskanzlerin und die Union, während der ersten Welle stärkte, liegt auch an ihrem besonderen Charakter. Sich diesen klarzumachen ist insofern hilfreich, als die Ausnahme hilft, die Regel besser zu verstehen.

In einem Interview mit der Zeit wurde ich auf dem Höhepunkt der ersten Welle gefragt, warum in der Corona-Krise die Bürger*innen Maßnahmen mitmachen, die für die Klimakrise nachgerade ausgeschlossen waren: weniger Fliegen, weniger Reisen, weniger Konsum. Es stimmt ja: Die Bundesregierung und viele Medien agierten in den ersten Wochen fast nach dem Motto von Greta Thunberg »I want you to panic« – was sie bei der Klimakrise energisch zurückgewiesen hatten. Ich antwortete, dass die Corona-Krise unmittelbare Angst auslöse, weil ihre dramatischen Auswirkungen innerhalb kürzester Zeit zu spüren seien, Tausende vor unseren Augen sterben würden, jede Nachrichtensendung mit der Meldung der neuesten Todeszahlen begann, alles Gegenwart und Unmittelbarkeit war. Dass aber die Klimakrise von vielen immer noch als weit weg, als irgendwann später und irgendwo anders wahrgenommen würde.

Ich befürchte im Nachhinein, ich habe mit diesem zeitlichen und räumlichen Argument den Nagel nicht auf den Kopf getroffen. Denn erstens ist den meisten Menschen die Unmittelbarkeit der Klimakrise inzwischen durchaus bewusst. Und zweitens gibt es mindestens einen weiteren Grund, warum die Regierung sich bei der Corona-Krise anfangs auf die nahezu ungeteilte Unterstützung der Bevölkerung verlassen konnte, warum die Union plötzlich bei 40 Prozent in den Umfragen rangierte und Angela Merkel, die vor Corona von allen Journalist*innen schon politisch in den Ruhestand verabschiedet worden war, von manchen eine fünfte Amtszeit angetragen wurde.

Ja, es gibt strukturelle Parallelen zwischen der Corona-Pandemie und der Klimakrise. Beide sind global, beide haben einen ökologischen Ursprung, ihre Bekämpfung macht globale Kooperation notwendig. Beide zwingen uns, alte Gewissheiten infrage zu stellen. Deshalb wurden und werden sie auch beide von rechten Populisten geleugnet und die Maßnahmen gegen sie bekämpft. Beide werden – oder wären – besser beherrschbar, wenn man vorausschauend handelt. Bei beiden geht es darum, einen zu steilen Anstieg – einmal der Infektionen, einmal der Temperatur – zu verhindern und damit dafür zu sorgen, dass eine ökologische Krise die Möglichkeiten der Zivilisation nicht überfordert.

Aber es gibt eben auch einen gravierenden Unterschied. Die Klimakrise zu bekämpfen setzt voraus, dass wir Menschen uns selbst kritisieren, unsere Verhaltensweisen verändern. Wir werden die Klimakrise nur bestehen, wenn wir uns selbst und unsere Art, zu wirtschaften und zu konsumieren, hinterfragen. In dem Sinn sind wir uns selbst zum Problem geworden. Entsprechendes gilt für die Bekämpfung des Hungers oder der allgemeinen sozialen Ungleichheit, weltweit, aber auch im eigenen Land. Antworten auf diese Herausforderungen setzen immer Kritik des eigenen Tuns voraus. Deswegen werden sie oft verdrängt und zum blinden Fleck derer, die in Verantwortung stehen.

Bei der Corona-Krise aber ist die Herausforderung ein Virus. Etwas, das von außen kommt, unsichtbar und unbekannt, etwas, das auch einen gesunden Körper befällt. Der französische Präsident Emmanuel Macron verglich das Virus anfangs mit einer feindlichen Armee. »Wir befinden uns im Krieg«, sagte er. Auch wenn ich dieses Bild in seiner Martialität als erschlagend empfinde, zu viel Blut, Schweiß, Tränen, und Macron selbst später eine andere Rhetorik anschlug, sprach er auf eine gewisse Weise doch die besondere Struktur dieser Krise aus.

So waren ja auch die Nachrichten im Frühjahr letzten Jahres, die Bilder, die vor allem aus Norditalien unmittelbar auf uns einprasselten: Berichte von Ärzt*innen und Pfleger*innen, die kaum noch schliefen, unermüdlich Leben retteten, denen Menschen unter den Händen wegstarben, die plötzlich aus Mangel an Beatmungsgeräten entscheiden mussten, wen man zu retten versucht und wen man sterben lässt. Zustände wie in Lazaretten – die dann tatsächlich errichtet wurden, in Kathedralen und Stadien, auf Messegeländen und in ehemaligen Werkshallen. Wir lernten das Wort »Triage«, ursprünglich ein Begriff aus der Militärmedizin, der beschreibt, wie im Chaos von zu vielen Verletzten ethisch zu ordnen ist, wem man zuerst hilft, wissend, dass das immer bedeutet, anderen nicht zu helfen – eine psychologische Zumutung für Ärzt*innen, Pfleger*innen, für alle. Wir sahen in den Nachrichten einen Konvoi von Lastwagen der italienischen Armee, der durch die dunklen Straßen Bergamos fuhr und Särge abtransportierte, weil es zu viele Tote gab, als dass das Krematorium in der italienischen Stadt die Leichen noch hätte aufnehmen können. Mit all diesen Bildern wuchs die Sorge. Nicht nur um die individuelle Gesundheit, sondern auch davor, die Kontrolle zu verlieren, als Gesellschaft dem Virus hilflos ausgeliefert zu sein.

Das Virus zu bekämpfen bedeutet, etwas abzuwehren, das nicht zu uns gehört, etwas, das uns alle bedroht, das in unseren menschlichen Organismus von außen eindringt. Es gibt einen gemeinsamen Gegner, ein gemeinsames Außen, wir müssen uns nicht selbst hinterfragen. Das unterscheidet die Covid-19-Krise von anderen zeitgenössischen Krisenerfahrungen. Deshalb konnten zu Beginn Maßnahmen ergriffen werden wie bei keiner anderen Gefahrenabwehr sonst.

Niemand findet das Virus gut oder erhebt seine Stimme zu seinem Schutz. Es muss weg, ausgerottet, ausgemerzt werden. Und wenn das erreicht ist, dann ist die Krise überstanden. Ein Ende der Maßnahmen war das Ziel der Maßnahmen. Die Einschränkungen mögen länger oder kürzer dauern oder wiederkehren, sie mögen nerven oder tatsächlich Grundrechte beschneiden, aber Corona ist per Definition kein Dauerzustand. Das ist ein entscheidender Unterschied zur Klimakrise. Und dieser Unterschied ermöglichte es der Politik und der Gesellschaft vor einem Jahr sich im Inneren zu sammeln und gemeinsamer, klarer und entschiedener zu handeln, als es sonst politisch gelingt. Deshalb konnte die Regierung Grenzen schließen, Kontaktsperren verhängen, Schulen und Kirchen dichtmachen, Geschäfte schließen. Der Staat behielt die Kontrolle und schuf Ordnung, so wurde anfangs das Bild gezeichnet. Ganz anders als zum Beispiel 2015, das als Jahr des staatlichen Ordnungsverlusts im kollektiven Gedächtnis haften geblieben ist (und leider nicht als Jahr der Menschlichkeit und Großherzigkeit, die so überbordend waren und sich bis in unsere Gegenwart forttragen).

Ordnung, Grenzen, Verbote, Disziplin – die Angela Merkel immer wieder anmahnte – waren auf einmal die gesellschaftlichen Tugenden. Und in der großen Unsicherheit, der Suche nach dem einen richtigen Weg, dem einen richtigen Verhalten, in dem Versuch, ein Virus zu verstehen, das unser Leben aus den Angeln gehoben hat – persönlich, in der Gesellschaft, bei den politischen Entscheidungsträger*innen –, hörten wir Virolog*innen und Epidemiolog*innen zu und lernten gleichsam nebenbei etwas über das Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens, zu dem gehört, dass sich Wissenschaftler*innen gegenseitig widersprechen und korrigieren. Dieses Widersprechen und Korrigieren ist kein Zeichen von Unwissenschaftlichkeit, wie von manchen vorgeworfen wurde, sondern wesentlicher Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens – vor allem, wenn Forscher*innen es mit einem neuen, noch kaum bekannten Phänomen zu tun haben, wenn täglich weltweit neue Erkenntnisse erzielt werden, wenn vorsichtige Annahmen sich durch Überprüfung als falsch erweisen, andere als richtig. Das geduldige Suchen und Tasten gehört zur Wissenschaft dazu, es ist der Weg zum belegten Wissen.

Allerdings duldete der Kampf gegen Corona am Anfang keine Geduld, es musste schnell entschieden, schnell gehandelt werden. Mögen sich viele Menschen angesichts der globalen Katastrophen, der Kriege, der ökonomischen Globalisierung, des drohenden ökologischen Kollapses, der zunehmenden sozialen Ungleichheit in Deutschland wie in vergleichbaren Ländern, vielleicht auch angesichts globaler Migrationsbewegungen und rechtsextremistischen und islamistischen Terrors hilflos fühlen, mag man auch als politisch Verantwortlicher manchmal verzweifeln angesichts der politischen Probleme: Gegen Corona konnten und können wir kämpfen. Vergleicht man zum Beispiel, wie lange die Umsetzung von Tierschutzstandards dauert, wie schwierig es ist, die Steuerbefreiung auf Öl für die Plastikproduktion zu beenden, oder wie mühsam eine Wahlrechtsreform für den deutschen Bundestag, wie lange, langsam und langwierig sonst Probleme bearbeitet werden, bekommt das entschlossene Handeln in der Corona-Krise am Anfang fast die Bedeutung einer Entlastungsfunktion – für Regierende wie Regierte.

Der US-amerikanische Essayist und Philosoph Charles Eisenstein kommentiert das in seinem Essay »The Coronation« so: »Die etablierten Institutionen unserer Gesellschaft werden immer hilfloser, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Wie sehr sie da eine Herausforderung willkommen heißen, welcher sie endlich entgegentreten können. Wie eifrig sie diese als die allergrößte Krise behandeln. Mit welcher Selbstverständlichkeit ihr Informationsmanagement die alarmierendsten Darstellungen auswählt. Wie leicht sich die Öffentlichkeit an der Panik beteiligt und die Bedrohung begrüßt, der die Autoritäten begegnen können, stellvertretend für die vielen anderen unaussprechlichen Bedrohungen, bei denen sie es nicht können. Heutzutage lassen sich aber die meisten unserer Herausforderungen nicht mehr durch die Anwendung mechanistischer Machtinstrumente bewältigen.«

Die Krisenreaktion des Frühjahrs und des Frühsommers 2020 demonstrierte tatsächlich eine staatliche Macht und Kraft, wie man es nicht mehr für möglich gehalten hätte. Fast alles musste hinter den Kampf gegen das Virus zurücktreten: Reisefreiheit, Bildung, Kultur und Religion, die Bewegungsfreiheit, das Recht, für seine Meinung auf die Straße zu gehen. Die Wirtschaft wurde in einem Maß heruntergefahren, das zuvor unvorstellbar schien. Bürgerrechte wurden eingeschränkt, weit über alles hinaus, was bisher im Rahmen unserer demokratischen Ordnung für möglich gehalten wurde. Manche Länder setzten eine Bewegungserkennungssoftware ein, die zur Terrorbekämpfung entwickelt worden war, autoritäre Regime wie Ungarn schafften gleich auf unbestimmte Zeit die parlamentarische Kontrolle der Regierung ab.

Deutschland war zum Glück von einer solch autoritären Machtausübung weit entfernt. Überlegungen, weitreichende Entscheidungen wie die Ausrufung der nationalen Epidemie-lage per Beschluss der Exekutive zu treffen, hat meine Partei zusammen mit FDP und Linken ausgebremst und in die richtigen Bahnen gelenkt. Die meisten Menschen in Deutschland trugen während der ersten Welle die weitreichenden Maßnahmen mit, verzichteten bereitwillig auf ihre Rechte für einen größeren Erfolg im gemeinsamen Kampf gegen das Virus.

Und zum ersten Mal geschah etwas, das in Friedenszeiten zuvor nie geschehen war: Es gab ein höheres Gut, das über wirtschaftlicher Prosperität stand. Der Schutz der Gesundheit wurde in einer nicht gekannten Dimension über Wirtschaftswachstum und Gewinninteressen gestellt. Bei Menschen, die aufgrund der Erderwärmung durch Hitze sterben, an der Lunge erkranken, weil sie an Ausfallstraßen mit hoher Stickstoffoxid-Belastung wohnen, bei Antibiotikaresistenzen, die sich durch den intensiven Einsatz auch in der Tiermast entwickeln, bei Menschen, die auf der Autobahn wegen erhöhter Geschwindigkeit ums Leben kommen – stets wurden und werden Verbote und Gegenmaßnahmen nur insoweit ergriffen, als keine zu starken Wettbewerbsnachteile für die Wirtschaft zu befürchten sind. Dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht grundsätzlich geschmälert wird, ist prinzipiell der oberste Grundsatz.

Zu Beginn der Krise gab es ein starkes Gemeinschaftsgefühl, eine Hinwendung zu Instanzen, die Autorität ausstrahlten, zu den öffentlich-rechtlichen Medien, den jeweiligen Landesregierungen, den Regierungsvertretern, zur Union. Doch dann folgte die zweite Phase der Pandemie – die der Lockerungen. Mit ihr zogen Widersprüchlichkeit und Uneinigkeit, Geziehe und Gezerre, Sprunghaftigkeit und Unklarheit ein. Über Tests für Reiserückkehrer sprach man, als die ersten aus dem Sommerurlaub zurück waren. Zum Bildungsgipfel lud die Kanzlerin, als die Schulen längst wieder geöffnet hatten. Die Länderchef*innen beschlossen undurchsichtige Beherbergungsverbote, als die Koffer für die Herbstferien schon gepackt waren (und Gerichte kippten die Verbote reihenweise). Und kaum jemand wusste mehr, was wo für wen wie eigentlich galt.

Wissend, dass diese Pandemie alle in diesem Land vor nicht gekannte Herausforderungen stellt, den Verantwortlichen Entscheidungen abverlangt, die immer mit Risiken und schweren Abwägungen verbunden sind, wissend, dass es für die Situation keinen Bauplan gibt: In der zweiten Phase fehlten Vorsorge und Verbindlichkeit.

Das rächte sich in der dritten Phase. Im Herbst rollte die zweite Welle an, vor der viele gewarnt hatten, größer und bedrohlicher als die erste. Und das in einer ungleich schwereren Situation, waren doch inzwischen die dramatischen Folgen des Frühjahrsshutdowns bekannt. Menschen waren einsam gestorben, Kinder in Wohnungen eingesperrt gewesen, etliche hatten ihre beruflichen Existenzen verloren, die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft war geschrumpft, die soziale Ungleichheit gewachsen.

Ende Oktober, als die Infektionszahlen von Tag zu Tag in die Höhe schossen, wieder mehr Menschen auf Intensivstationen behandelt wurden, wieder mehr Menschen starben, wurde offenkundig, dass die differenzierte Strategie des Sommers nicht mehr griff. Das Land wurde erneut heruntergefahren. Aber auch, wenn Bund und Länder sich unter dem Druck der eskalierenden Lage zu diesem erneuten gemeinsamen Kraftakt aufrafften, konnte dieser die gesellschaftliche Brüchigkeit kaum überdecken. Das hat zwei Ursachen. Die erste ist politisch und die zweite strukturell. Politisch hatten mit dem Abklingen des Infektionsgeschehens zum Ende der ersten Phase die Bundesländer das Ruder übernommen. Wohl in der Annahme, die Lage dem regionalen Infektionsgeschehen angepasst kontrollieren zu können. Allerdings mangelte es an einer vernünftigen, ruhigen und entschiedenen Koordination, die beherzigte, dass das Virus sich nicht an Kreis- oder Landesgrenzen hält, dass Deutschland nun mal ein Land ist, und zwar eines, in dem Menschen sich bewegen, ihre Familien besuchen, beruflich unterwegs sind, touristische Ausflüge machen.