Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

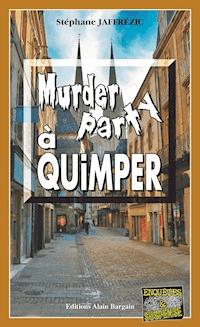

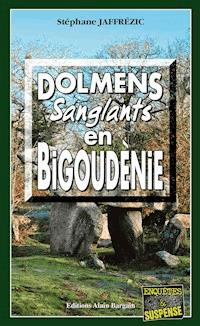

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Krimi

- Serie: Maxime Moreau

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Sous les dolmens coule le sang…

Quand retentit la sonnerie du téléphone, on ne sait jamais ce qu'elle annonce... En reconnaissant la voix de Murielle, je me laisse embobiner pour rendre un petit service à l'un de ses patients, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son épouse. Mes recherches officieuses vont, finalement, entraîner une enquête, lorsqu'on découvrira le corps calciné de cette femme aux alentours de Quimper. Mais le champ des investigations va rapidement s'élargir au Pays Bigouden, avec la disparition des enfants de la victime.

À la gendarmerie de Pont-L'Abbé de prendre donc le relais, alors qu'au même moment, elle se trouve confrontée à une série de crimes - rituels semble-t-il. Les forces de l'ordre pourront-elles interrompre le sanglant périple des assassins ?

Suivez le capitaine Maxime Moreau dans le 7e volet de ses enquêtes saisissantes !

EXTRAIT

Je soupire. Fort. Très fort même, histoire de souligner l’incongruité de la situation.

— Ce n’est pas si simple, tu sais. Je n’ai aucun pouvoir.

— J’en ai bien conscience, Max. Mais il est tellement soucieux que…

Murielle est affectée au service cardiologie. Plus que tout autre, son malade est à ménager. Et moi… j’ai bon cœur.

— Bon, je fais un saut chez eux. Tu as l’adresse ?

— Oui. C’est à Pont-l’Abbé.

Tout de suite, je percute.

— À Pont-l’Abbé ! Il me faut un petit moment pour m’y rendre ! En plus, c’est un secteur gendarmerie. C’est plus simple qu’il s’adresse à eux. S’ils venaient à le savoir, les militaires verraient d’un mauvais œil que je…

— Il n’a pas envie de donner une tournure officielle à sa requête, c’est pour cela que je me tourne vers toi.

— Je peux comprendre, mais tu me places dans une position délicate.

— Viens toujours. Ici, tu discuteras avec lui et tu le rassureras. Tu pourras lui donner des conseils…

Moi, je ne sais plus quoi lui dire.

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

Éditions Bargain, le succès du polar breton. –

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Stéphane Jaffrézic est né en 1964 à Concarneau. Il habite et travaille à Quimper. Dans son cinquième roman de la collection Enquêtes et Suspense, nous retrouvons son personnage récurrent, le capitaine Maxime Moreau. Il est également auteur de deux romans dans la collection Pol'Art.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

REMERCIEMENTS

À l’agence Ouest Cornouaille Développement, à la Maison du Tourisme de Pont-l’Abbé,

À Anne-Sophie de l’Office de Tourisme de Penmarc’h,

À Dominique Quéroué,

À Hélène et Benoît.

I

Depuis quelques jours, janvier a cédé la place à février. Il fait toujours aussi froid. Un froid glacial qui, combiné au vent, vous fouette le visage et vous transperce jusqu’aux os. Enfin, tout est relatif ! Une température hostile pour un Finistérien ne l’est absolument pas pour un Sibérien. La nuit, le thermomètre descend à huit degrés en dessous de zéro en bordure du littoral et, au centre du département, on a relevé jusqu’à moins quatorze.

Murielle, mon amoureuse depuis plus d’un an maintenant, est partie travailler ce matin. Infirmière à Quimper, à l’hôpital Laënnec, son sens du devoir l’empêche de se réfugier derrière un argument climatique pour justifier son absence. Par crainte du verglas, elle s’est levée plus tôt pour se donner toutes les chances de parvenir à son but dans des délais raisonnables. Il y a environ vingt kilomètres entre Concarneau et Quimper, mais la peur d’une glissade incontrôlée oblige à limiter sa vitesse. Le pare-brise de sa Golf devait être givré, car je remarque que la bouteille en plastique que, tous les matins, elle remplit d’eau tiède, n’est pas à sa place, près de la porte d’entrée.

Je vais à la fenêtre, en écarte le rideau d’un doigt. Il n’y a pas un chat dans la rue. Nous habitons un quartier tranquille, mais souvent des gosses d’une dizaine d’années jouent au foot au milieu de la rue ou font des courses à vélo. Mon regard traîne sur les quelques mètres carrés de pelouse blanchie par la gelée, puis vers les plantations dénudées, avant de remonter vers le ciel gris blanc et ses rares nuages à l’apparence ouatée. Les jambes collées au radiateur, je reste là un moment, me demandant ce que je vais faire de ma journée. Ma récente entorse de la cheville1 et la période d’immobilisation qui en a découlé font que je suis fâché avec les chiffres et les lettres. J’ai eu ma dose de lecture, de mots croisés, de mots fléchés et autres Sudoku. Cette décision n’est pas irrévocable : comment pourrais-je me passer de lecture ? Mais pour avoir frôlé l’overdose, j’entends respecter une période d’abstinence.

Météo-France annonce deux à quatre degrés pour cet après-midi. J’irai peut-être marcher… Peut-être aussi me satisferai-je d’une balade en voiture… Oui, pas bête, ça. Je pousserai jusqu’à Trévignon ou Cap-Coz et Beg-Meil. Ou encore…

La sonnerie du téléphone me sort de ma rêverie. Avant de prendre la communication, je reconnais le numéro de Murielle. D’emblée, je suppose qu’elle a endommagé sa voiture et qu’elle m’appelle au secours. Pourvu qu’elle ne soit pas blessée !

— Salut, ma belle. Comment va ?

— Impeccable.

— Tu n’as pas eu de pépin sur la route, ce matin ?

— Non, ça a été. Faut dire que j’ai roulé mollo. Dis, tu fais quoi ?

Rassuré quant à sa santé et à l’état de la voiture, je me dis que lorsqu’une femme pose cette question, c’est qu’elle a à vous suggérer un projet qui n’a rien d’attrayant. En vous amenant à dénoncer votre inactivité, elle s’invite dans votre emploi du temps. Bonne pâte, je la joue nature.

— Rien. Je sors de la douche et j’étais en train de m’établir un programme. Je dois avouer que je ne croule pas sous les idées.

— Ça tombe bien, alors. J’ai un truc à te proposer, mais je doute que ça te plaise.

— Tu m’inquiètes, je n’aime pas quand tu commences comme ça.

— Tu es libre de refuser, bien sûr.

— Cela va de soi. Vas-y, je t’écoute…

Elle marque un temps avant de se lancer :

— J’ai un patient qui a été admis hier soir. Il est sans nouvelles de sa femme, alors il se fait un sang d’encre.

— Elle a été avisée de son hospitalisation ?

— Oui, dès hier soir. Comme sa présence n’était pas indispensable durant les examens du monsieur, il l’attendait seulement pour ce matin. Mais il est déjà près de dix heures…

— Ce n’est pas très tard, dis-je pour tenter de la rassurer.

— Non, pas pour toi qui as fait la grasse matinée. Mais pour une épouse légitimement inquiète pour la santé de son mari, si.

À mon tour, je marque un temps avant de questionner :

— A-t-il tenté de la joindre à leur domicile ou sur son portable, si elle en a un ?

— Oui, bien sûr.

— Qu’attends-tu de moi ?

— Je ne sais pas trop. Je sens le patient tracassé. J’ai essayé de le tranquilliser, mais quand, au fil de la conversation, j’ai avancé que tu es flic, il m’a demandé s’il n’était pas possible que tu la fasses rechercher.

Je soupire. Fort. Très fort même, histoire de souligner l’incongruité de la situation.

— Ce n’est pas si simple, tu sais. Je n’ai aucun pouvoir.

— J’en ai bien conscience, Max. Mais il est tellement soucieux que…

Murielle est affectée au service cardiologie. Plus que tout autre, son malade est à ménager. Et moi… j’ai bon cœur.

— Bon, je fais un saut chez eux. Tu as l’adresse ?

— Oui. C’est à Pont-l’Abbé.

Tout de suite, je percute.

— À Pont-l’Abbé ! Il me faut un petit moment pour m’y rendre ! En plus, c’est un secteur gendarmerie. C’est plus simple qu’il s’adresse à eux. S’ils venaient à le savoir, les militaires verraient d’un mauvais œil que je…

— Il n’a pas envie de donner une tournure officielle à sa requête, c’est pour cela que je me tourne vers toi.

— Je peux comprendre, mais tu me places dans une position délicate.

— Viens toujours. Ici, tu discuteras avec lui et tu le rassureras. Tu pourras lui donner des conseils… Moi, je ne sais plus quoi lui dire.

Il est hors de question que j’empiète sur le territoire des gendarmes. Qui plus est en agissant de manière officieuse. J’ignore tout de cet homme et de son épouse, alors c’est bien volontiers que je l’abandonnerais aux bons soins des militaires ! Si ce n’était mon amoureuse qui me sollicitait…

— Tu as gagné. J’arrive.

*

Ce dimanche matin, le parking de l’hôpital est désert. Façon de parler, s’entend, car mon élément de comparaison est la semaine, quand il est bondé. En robe de chambre, ou manteau ou blouson passé sur un pyjama ou une chemise de nuit, des intoxiqués fument devant l’entrée. Sans se parler, sans un regard l’un pour l’autre, leur attention uniquement concentrée sur les brins de tabac et le papier qui se consument.

Murielle est en cardiologie depuis décembre dernier. La direction a depuis longtemps mis en place un turn over qui assure une mobilité favorisant la polyvalence du personnel soignant. Les changements de service se font approximativement tous les cinq ans ; quant à Murielle, n’étant pas titulaire mais contractuelle, c’est au gré de ses contrats qu’elle est baladée d’un service à un autre.

Un ascenseur me hisse au troisième étage. Repérant la silhouette élancée de ma concubine avant qu’elle ne pénètre dans une pièce, je marche sans me presser dans sa direction. Une dizaine de secondes et elle ressort d’une chambre.

— Ah ! Tu es là !

Un bisou sur les lèvres, ponctué d’un « Bonjour, ma belle », puis je pose l’inévitable question dans un tel lieu :

— Comment va le malade ?

— Bien. On lui a tout fait : électrocardiogramme, prise de sang, radio pulmonaire, un autre électrocardiogramme… sans rien déceler d’anormal.

— On ne va pas s’en plaindre. Il sort aujourd’hui, alors ?

— Oui, dès que le médecin l’aura vu. Mais il est tellement débordé que cela peut se faire cet après-midi.

— Hum. Toujours pas de nouvelles de son épouse ?

— Non, elle ne s’est pas manifestée. Ce qui évidemment le fait un peu paniquer.

— Je peux le concevoir. Je ne sais pas quelle tête je ferais si tu n’approchais pas alors que je suis à l’article de la mort… Bon, je peux lui parler ?

— Oui. Viens, sa chambre est par ici.

Je chemine à son côté dans le couloir, avant de lui laisser un mètre d’avance. Elle s’en aperçoit.

— Eh bien, tu ne viens pas ? Tu fais le timide ?

— Pas du tout. À la maison, je n’ai pas l’occasion de te voir en blouse, alors je profite du spectacle.

— Tu es bête !

— Non, sous le charme. Tu as une chute de reins ! J’y pense, ce ne sont pas les lits qui manquent ici. On pourrait peut-être…

— Il y a aussi des lits médicalisés, ce qui doit permettre des acrobaties, mais ne tire pas de plans sur la comète, ils sont tous occupés.

Elle frappe à une porte du dos de la main et l’ouvre dans la foulée.

— Vous allez bien, monsieur Marlet ? Vous avez pu dormir un peu ?

— Non ou si peu…

— Mon mari est là. Il peut entrer ?

« Mon mari » ! Jamais auparavant, Murielle ne m’avait donné ce titre. J’en ressens de la fierté. Mieux, de l’orgueil. Si je doutais de la solidité de notre couple, voici qui me rassérénerait. Même si ce ne sont que des mots, l’intonation prévaut.

L’homme est assis au bord du lit, les pieds ballant à une dizaine de centimètres du sol. Il peut avoir entre quarante et cinquante ans. Il porte une épaisse moustache, ce qui n’est plus très courant à notre époque. Poivre et sel, comme ses cheveux peignés avec soin, elle barre son visage percé de deux yeux bleus qui, enfoncés dans leurs orbites, dénoncent une nuit blanche. Les épaules basses, il me regarde avancer. Quand je tends la main, il se redresse quelque peu et présente la sienne.

— Bonjour. J’espère que le souci de santé qui vous vaut d’être ici ne sera bientôt plus qu’une anecdote…

— Je le souhaite aussi. Mais… ce n’est pas mon problème du moment.

— Je sais à quoi vous faites allusion. Murielle m’a expliqué l’absence de votre femme et l’inquiétude qui vous taraude. C’est parfaitement légitime.

Accompagnant sa sortie d’un petit geste de la main, Murielle nous quitte pour vaquer à ses occupations.

— Ce n’est pas normal, expose Marlet quand la porte est refermée. Non, ce n’est pas normal. Il a dû se passer quelque chose. J’ai appelé une voisine pour qu’elle aille sonner chez nous. Elle l’a fait plusieurs fois, mais Éliane n’a pas ouvert.

Sa voix, jusqu’alors calme, s’est emballée, de sorte qu’il s’est exprimé en avalant des syllabes. Il lève la tête, la penche sur le côté.

— Ça me dérange de vous le demander, mais… accepteriez-vous d’aller chez moi ? J’ai bien conscience d’abuser, mais j’ai peur qu’il lui soit arrivé malheur.

— Tranquillisez-vous, je vais y aller. Je dois cependant vous avertir que, comme je ne suis pas officiellement mandaté, mes recherches s’en trouveront limitées.

— Je le sais bien, dit-il alors qu’une lueur d’espoir semble éclairer son visage. Votre femme m’a parlé de vous en termes élogieux. J’ai confiance en vous, je sais que vous ferez votre maximum.

Je contourne le lit et vais m’asseoir sur le fauteuil propre à toutes les chambres des hôpitaux de France et de Navarre.

Piochant calepin et stylo dans la poche intérieure de mon blouson, je demande :

— Avez-vous des enfants ?

— Oui. Une fille de dix-sept ans, Noémie, et Timothée, un garçon de seize ans.

— Ils sont à la maison à cette heure-ci ?

— Non, sinon ils auraient décroché quand j’ai téléphoné. Ils fêtaient l’anniversaire d’une copine, hier soir. Il était prévu qu’ils restent dormir sur place.

— D’accord. Parlez-moi maintenant de votre journée d’hier, depuis la dernière fois que vous avez vu votre épouse.

— Oui, bien sûr. Je suis rentré du boulot vers quatorze heures.

— Vous travaillez le samedi ?

— Oui, tous les jours sauf le dimanche et le lundi. J’ai discuté avec Éliane tout en mangeant et ensuite, je me suis plongé dans ma comptabilité. Je suis parti de la maison hier soir, vers dix-neuf heures. Nous habitons Pont-l’Abbé, et le point de ralliement pour aller à la compétition de badminton était le parking du Triskell.

— Elle vous accompagnait ?

— Non.

— Arrive-t-il qu’elle le fasse ?

— Non, jamais. Elle préfère rester à la maison. Elle n’est pas sportive pour un sou. D’ailleurs, elle ne suit aucun sport à la télé.

— Dommage pour elle, elle rate des occasions de vibrer.

— Je suis d’accord avec vous. Mais que peut-on y faire ? Ce n’est pas dans sa nature.

— Nous sommes tous différents, chacun a ses pôles d’intérêt. Qu’a-t-elle fait hier après-midi, pendant que vous étiez dans vos paperasses ?

— Je ne saurais le dire avec précision. Comme elle ne travaillait pas vendredi, elle en a profité pour se mettre à jour dans le ménage et les courses, histoire d’être tranquille pour le week-end. Pour en revenir à hier après-midi, j’ai entendu le son de la télévision, à moins que ce ne soit la radio. Quand je me suis servi un café, vers seize ou dix-sept heures, elle était dans la cuisine. Nous avons discuté pendant cinq ou dix minutes, puis je suis retourné dans mon bureau.

Je note quelques mots avant de reprendre mon chapelet de questions :

— Avait-elle un projet pour la soirée ?

— Pas à ma connaissance. Elle était au salon, en train d’éplucher le programme télé, quand je suis parti.

— C’est la dernière image que vous avez d’elle ?

— Oui. J’avais rendez-vous avec les autres membres de l’équipe pour que nous nous déplacions ensemble. Nous sommes arrivés à Quimper, à la halle des sports de Penhars, aux alentours de dix-neuf heures quarante-cinq.

— C’est au badminton que vous jouez, n’est-ce pas ?

— Oui. Je pratique depuis des années. C’est un sport très exigeant, qui nécessite une bonne condition physique. Passé cinquante ans, il faut l’aval d’un cardiologue pour s’inscrire dans un club. Sans cela, la fédération française n’accorde pas de licence. Et justement, hier soir, je disputais mon deuxième match quand je ne me suis pas senti bien. J’ai ressenti une douleur à la poitrine et, dans le même temps, une raideur dans le bras gauche. Je sais que ces signes sont précurseurs d’une attaque cardiaque, alors je me suis tout de suite arrêté de jouer. Par chance, il y avait un médecin parmi les rares spectateurs. Il m’a ausculté, pendant qu’on appelait les secours. Les pompiers et le SMUR étaient sur place dans les cinq minutes. J’allais mieux, mais ils ont préféré me conduire ici pour procéder à une batterie d’examens.

— Vous avez eu chaud !

— Oui et non, dans le sens où c’est rapidement rentré dans l’ordre. J’ai demandé à ce qu’on avertisse ma femme, mais en insistant sur le fait que ce n’était pas indispensable qu’elle se déplace. J’étais entre de bonnes mains, il n’y avait plus rien à craindre. Ils me gardaient en observation à l’hôpital pour la nuit, et je proposais de la rappeler ce matin vers huit heures. C’est ce que j’ai fait. Une fois, deux fois… j’ai beau recommencer, elle ne décroche pas. Au début, j’ai pensé qu’elle était sous la douche, ou dans la voiture pour venir ici. Au bout d’un moment, je me suis vraiment inquiété.

Il passe une main en râteau dans ses cheveux sans pour cela les décoiffer, puis souffle :

— L’infirmière s’est aperçue de mon désarroi. Elle a entamé le dialogue et, au cours de la conversation, elle a évoqué votre profession. Je me suis dit que, peut-être, vous accepteriez de vous rendre chez moi…

Levant les yeux vers moi, il bredouille :

— Je ne veux pas abuser de votre temps, mais j’ai un mauvais pressentiment. Je vous paierai. Je n’ai rien sur moi, mais, dès demain, je…

— Ne parlez pas d’argent. Si je vous aide, c’est parce que mon amie me l’a demandé, et également parce que je suis d’accord de le faire. J’ai une question : pourquoi ne pas faire appel à la gendarmerie ?

— J’y ai pensé, bien sûr, mais ce serait donner un caractère officiel à une démarche que j’espère infondée.

— Je le souhaite également. Écoutez, monsieur Marlet, dans l’immédiat, je vais me rendre chez vous. Nous verrons ensuite ce qu’il convient de décider…

— Je vous remercie. Mes clefs sont dans la poche de mon survêtement, là, dans l’armoire.

— Je ne les prends pas. Je vous le répète, ma visite n’a rien d’officiel. Par conséquent, je n’ai pas à entrer chez vous. À tout à l’heure !

*

Depuis l’hôpital Laënnec, il faut un quart d’heure de voiture pour rallier Pont-l’Abbé. Cette estimation peut varier selon la circulation sur le pont de Poulguinan, ce pont qui, à l’ouest de la ville, enjambe l’Odet et ouvre l’horizon vers la Transbigoudène, la double voie qui mène vers le Pays Bigouden. En ce dimanche matin, la circulation est fluide.

Quelques minutes plus tard, les rues Louis Lagadic puis Victor Hugo me conduisent vers le centre névralgique de Pont-l’Abbé, à savoir le pont autrefois habité et désormais dédié au commerce, et le château. Ancien donjon seigneurial, celui-ci abrite la mairie et le musée bigouden. Un rapide regard vers les solides murs en pierre qui se dressent devant l’automobiliste, le forçant à prendre sur la droite, et je reprends de la vitesse. La famille Marlet habite impasse Lamartine, celle-ci donne sur la rue éponyme. Il me faut une minute pour m’y rendre. Un mur en pierre surmonté d’une haie épaisse protège l’intimité des résidants des curieux. Un portail ouvre sur une courte allée gravillonnée qui mène à un garage aux dimensions conséquentes. Les portes en sont fermées, et un break Volvo noir et d’un modèle récent en bloque l’accès. J’actionne la poignée du portillon et observe jardin et maison. Le premier est de taille raisonnable et semble bien entretenu. La construction est de style néo-breton, porte d’entrée et fenêtres sont encadrées de pierres du pays. Je vais à la porte. Par acquit de conscience, je pose le doigt sur la sonnette, mais j’ai au fond de moi l’intime conviction qu’il n’y a personne. Une douzaine de secondes d’attente, puis je me décide à faire le tour du propriétaire. Une terrasse dallée est exposée à l’ouest, une seconde en bois traité en autoclave, au sud. Un barbecue en briques réfractaires les sépare. Les volets de trois portes-fenêtres sont clos, mais pas ceux des capucines de l’étage. C’était également le cas des ouvertures côté rue. Impossible de jeter un œil. Désabusé, je tapote sur les touches de mon téléphone mobile. J’ai d’abord le standard de l’hôpital, puis Marlet.

— Je suis chez vous.

Inutile d’accentuer ses craintes ni de lui donner un faux espoir. Je ne lui laisse pas le temps de m’interrompre.

— Personne n’a répondu à mon coup de sonnette. Les volets du rez-de-chaussée sont fermés. Il y a une voiture devant le garage, une Volvo.

— C’est la mienne. Un copain l’a ramenée hier soir. J’y pense, il a certainement vu ma femme à ce moment-là…

— Je vais chercher de ce côté-là. Donnez-moi son nom et son adresse.

— Alain Liziard habite route de Saint-Jean-Trolimon. C’est tout ce que je sais de lui, mais on pourrait avoir l’adresse précise en téléphonant au président du club de badminton.

— Bonne idée. Comment puis-je le contacter ?

— Je connais son numéro de téléphone par cœur, il est facile à retenir. Il s’appelle Jérôme Rannou, voici ce numéro…

*

— Bonjour, Monsieur. Je suis un ami de Jacques Marlet. Il joue au badminton avec vous.

J’use parfois de mensonges pour m’attirer les bonnes grâces de mes concitoyens. L’homme qui me fait face n’a aucune raison de ne pas me croire tant je fais preuve d’aplomb. J’estime qu’il a entre trente-cinq et quarante ans. Comme beaucoup d’hommes, il porte les cheveux courts, très courts même, il a dû utiliser un sabot de tondeuse trois ou quatre pour parvenir à ce résultat… Aux avant-bras, des tatouages dépassent des manches de son pull qu’il a retroussées.

— Ah oui, Jacques ! Il nous a fait peur, hier soir. On a cru qu’il allait y passer.

— C’est ce qu’il m’a raconté, ce matin. Lui aussi a eu peur.

— Comment va-t-il ?

— Je viens de l’hôpital, il se porte comme un charme. Le personnel est aux petits soins avec lui, si vous me passez le jeu de mots douteux. En revanche, il ne parvient pas à joindre Éliane, sa femme, et il m’a prié de vous demander si vous l’avez vue, hier soir, lorsque vous avez ramené sa voiture.

— Oui, je l’ai vue. Elle avait été prévenue, elle m’attendait.

— C’est effectivement ce qu’il m’a expliqué. Excusez-moi de vous demander cela, mais, était-elle seule ?

Ma question le désarçonne un tantinet. Il me considère un instant avant de répondre :

— Oui. Du moins c’est ce qu’il m’a semblé. En tout cas, je n’ai vu personne d’autre.

— Vous a-t-elle paru préoccupée ? Elle devait évidemment être anxieuse, du fait du pépin cardiaque de Jacques, mais je veux dire par là : vous a-t-elle paru tracassée par autre chose ? Ou menacée ?

Yeux arrondis, bouche ouverte, il hausse lentement les épaules avant de réfuter :

— C’était la première fois que je la voyais, c’est donc difficile à dire… C’est certain qu’elle était angoissée, mais je ne crois pas qu’il faille mettre cela sur un motif autre que son tracas quant à la santé de son mari.

— A-t-elle dit quelque chose d’étrange, de…

— Non. Vous savez, je ne suis pas resté longtemps. Comme le portail était ouvert, j’ai garé la voiture de Jacques devant le garage et, quand j’ai ouvert la portière, la dame était là. Elle devait me guetter ou elle avait entendu le bruit du moteur. Je lui ai rendu le portable de Jacques et la clef de la voiture, ou plutôt la carte car, sur ce modèle, c’est une carte extra-plate, et je suis parti. Un copain m’avait suivi et m’attendait pour me ramener à ma voiture.

— Où était-elle ?

— Sur le parking de la Madeleine.

Mon ignorance devant se refléter sur mon visage, il juge bon d’indiquer :

— Le petit parking près du Triskell, la salle de spectacle.

— Mais oui, où avais-je la tête ! dis-je en me souvenant que Marlet m’a dit qu’il s’agit du point de ralliement. Combien de temps êtes-vous resté avec elle ?

— Pas longtemps, parce qu’il faisait super froid. Dix secondes, vingt peut-être… Je lui ai demandé de nous tenir au courant de l’état de santé de Jacques et je lui ai dit qu’en cas de besoin, elle pouvait compter sur nous.

Mes questions, puis mon soudain mutisme, le poussent à interroger :

— Elle a disparu ?

— On ne sait pas. Disons que la situation est un peu trouble parce qu’elle ne s’est pas rendue au chevet de Jacques et qu’elle ne répond pas au téléphone.

— C’est bizarre, j’en conviens. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que cela.

— Vous n’avez pas à l’être. Il y a certainement une explication à son attitude. Euh, ceci va peut-être vous sembler malvenu, mais j’ai une dernière question : le couple Éliane-Jacques vous paraît-il solide ?

Comme précédemment, ses yeux s’arrondissent et sa bouche dessine un rond parfait.

— Je n’en sais rien ! Je ne les connais pas plus que cela. Enfin, Jacques si, mais seulement comme badiste. Quant à sa femme, c’était la première fois que je la voyais.

Force est d’avouer qu’il n’y a rien à chercher ici. J’abandonne Alain Liziard sur ces paroles. Il est tout juste midi quand je m’assois dans ma voiture. Je démarre et prends la direction de Quimper.

1 Lire Escale forcée à Brest, même auteur, même collection.

II

Entre deux soins ou visites à ses patients, Murielle avalait un sandwich-club au poulet quand je suis arrivé. Ressentant moi aussi un creux à l’estomac, je suis allé acheter des viennoiseries et un café à la cafétéria qui, au rez-de-chaussée, voisine avec une petite librairie et maison de presse. Nul doute que nous avons partagé des déjeuners dominicaux plus succulents et moins expéditifs, mais là n’est pas l’important. Tout en mangeant, Murielle m’a confié qu’Éliane Marlet est toujours aux abonnés absents. Une ultime bouchée, et elle reprend son travail. Pour ma part, je vais frapper à la porte de la chambre de Marlet. Plein d’espoir, il se met debout en me découvrant.

— Alors ? Vous l’avez vue ?

Je déteste répondre par la négative, mais je ne peux décemment pas mentir.

— Non. Et le témoignage d’Alain Liziard ne m’a rien appris.

Ceci a pour effet de lui couper les jambes, il se laisse choir sur le lit à la même place que ce matin. J’oscille entre lui recommander de s’adresser aux gendarmes de Pont-l’Abbé, qui donneraient aux recherches une dimension en adéquation avec son inquiétude, et me lancer à corps perdu dans l’aventure. J’oscille tant et si bien que je tarde à me décider. On ne se refait pas. Je sais pertinemment que cela va me faire perdre mon temps et pourrait me valoir un tas d’embêtements, mais mon côté chevalier blanc me susurre de faire le mariolle.

— Écoutez, je n’ai rien de précis à faire cet après-midi. Avec votre accord, je vais interroger les personnes que votre épouse est susceptible d’avoir rencontrées hier soir ou ce matin de bonne heure. Toutefois, il serait plus judicieux de contacter les services de gendarmerie…

La tête penchée vers le sol, il réfléchit à ma proposition. Enfin, il livre le fond de sa pensée :

— Non, pas les gendarmes. Je n’ai rien contre eux, mais… si vous êtes d’accord…

Comme lors de mon premier passage, je saisis calepin et stylo dans mon blouson.

— Bien ! Nous allons reprendre notre discussion de ce matin. Je vous avertis, mes questions seront peut-être dérangeantes.

— Comment cela ?

— Si votre femme a réellement disparu, il convient de cerner celles et ceux qui gravitent autour de votre couple. Aussi bien, nous nous affolons inutilement et, dans le quart d’heure ou l’heure qui suit, elle va se signaler, mais s’il y a anguille sous roche, je ne dois rien ignorer de sa vie ni de la vôtre.

Il opine, une moue sur les lèvres.

Feignant de ne pas m’en apercevoir, j’interroge :

— Sans aller jusqu’à prononcer le mot ennemi, y a-t-il autour de vous des personnes qui pourraient être mal intentionnées ?

— Non.

La réponse est sans détour.

— Quelle est votre profession ?

— Je suis poissonnier ambulant. J’achète du poisson directement à la criée et je le revends sur tout le pays bigouden.

— Il y a de la concurrence ?

— Comme partout. On est plusieurs à faire ce boulot, mais chacun a ses tournées.

— Et votre femme, que fait-elle ?

— Elle est secrétaire dans une entreprise située à Pont-l’Abbé, dans la zone de Kerouant Vian.

— Pas de problème dans son travail ?

— Non. Elle n’a que des louanges pour ses collègues et son patron qui le lui rendent bien d’ailleurs. Les témoignages concordent pour affirmer qu’il règne une bonne ambiance.

— Sur le plan familial, voyez-vous un incident à souligner ?

— Non. On a de petits accrochages de temps en temps, comme cela arrive à tous les couples. Cela ne va pas plus loin.

— Et les enfants ?

Il aspire une conséquente bouffée d’oxygène avant de jeter, fataliste :

— Noémie et Timothée sont des ados. Comme tous les jeunes de leur âge, ils peuvent se révéler adorables pour changer du tout au tout et devenir infernaux.

— Rien de notable, là non plus ?

— J’ai souvent des prises de bec avec Noémie. J’entends autour de moi que les filles sont pires que les garçons, alors cela me console de constater que notre famille n’est pas l’exception qui confirme la règle.

— Elle fait des bêtises ? Je sous-entends de grosses bêtises, de celles qui justifieraient une intervention des forces de l’ordre.

— Genre se saouler ou fumer du cannabis ?

— Par exemple, oui.

— Vous n’y êtes pas. Elle n’est pas consommatrice d’alcool ou de substances addictives. Son problème, c’est qu’elle pinaille sans arrêt. Tous les motifs sont bons pour réclamer plus d’argent de poche, de nouveaux vêtements, un nouveau téléphone portable, pour qu’on la conduise à Plonéour-Lanvern ou à Quimper… C’est une éternelle insatisfaite. Elle veut tout, tout de suite !

— Et son frère ?

— À l’inverse, Tim se contrefout de tout. Du moment qu’il voit ses copains et qu’on le laisse tranquille, il est facile à vivre.

— Où puis-je les joindre ?

— Ils sont chez une copine, à Plonéour-Lanvern. De tête, je ne connais pas leurs numéros de portable. Ils sont dans le répertoire de mon téléphone, mais j’ai confié celui-ci à un copain hier soir pour qu’il prévienne Éliane.

Je me fais la réflexion qu’il est tout de même curieux qu’il se souvienne du numéro du président du club de badminton alors qu’il ignore ceux de ses enfants, mais il est vrai que le premier est d’une réelle simplicité. De plus, les mobiles sont tous équipés d’un répertoire, ce qui n’est pas pour faire fonctionner notre mémoire.

Un bref coup à la porte et la poignée aussitôt actionnée annoncent l’intrusion d’un professionnel de santé.

— Bonjour, je suis le docteur Chantreau. Un dernier examen et vous pourrez rejoindre vos pénates. Veuillez nous laisser, Monsieur.

Dans le couloir, je me mets en quête de Murielle. Je la trouve au bureau des infirmières, en train d’échanger avec une femme sur la dégradation de l’état de santé d’un patient.

— Max, je te présente Gaëlle, une collègue. Elle est venue chercher son sac qu’elle a oublié ce matin. Gaëlle, je te présente Maxime, mon homme.

Je serre la main de la jeune femme aux longs cheveux raides et au teint clair, tout en expliquant :

— Le docteur Chantreau vient d’entrer dans la chambre de Marlet. Je vais attendre un peu, comme cela, s’il est autorisé à quitter l’hôpital, je le ramènerai. On pourra ainsi faire le tour de la maison.

L’incompréhension de l’autre infirmière pousse Murielle à détailler :

— Monsieur Marlet est sans nouvelles de sa femme depuis hier soir. Comme Max est flic, il procède à quelques recherches.

— Ah oui, le sportif. Je ne savais pas que le tennis de table était un sport extrême. Enfin, je ne l’imaginais pas à ce point-là.

— Ce n’est pas au ping-pong qu’il jouait, dis-je, mais au badminton. Si le tennis de table, à un certain niveau de compétition, nécessite un minimum de condition physique, ce n’est pas pareil pour le badminton qui demande une plus forte dépense d’énergie.

— Je veux bien croire, son tee-shirt était trempé de sueur. Mais êtes-vous certain que ce n’était pas du tennis de table ? J’étais de service quand les pompiers l’ont amené et, en le déshabillant pour lui faire un électrocardiogramme, une balle de ping-pong est tombée de la poche de son survêtement. Tenez, la voilà. Machinalement, je l’ai mise dans la poche de ma blouse et je l’ai posée ensuite dans ce tiroir.

— C’est curieux, dis-je en la prenant, car c’est bel et bien à un tournoi de badminton qu’il participait. Enfin, ce n’est pas en soi d’un grand intérêt.

La sonnerie indiquant l’appel d’un malade me fait sursauter.

— C’est justement lui, annonce Murielle. Je vais voir ce qu’il veut.

— Et moi je me sauve, dit Gaëlle. À demain, Mumu.

Je reste seul dans le couloir durant une vingtaine de secondes, avant que le docteur Chantreau et Murielle apparaissent. L’homme de l’art marche vers la porte de la chambre suivante, mon amoureuse vient vers moi.

— Il peut partir. Il compte sur toi pour le ramener.

— C’était mon projet.

*

Une demi-heure plus tard, nous embouquons l’impasse Lamartine. Comme je fais remarquer à mon passager que sa Volvo est garée devant le garage et que, par conséquent, il est probable que sa femme n’a pu sortir la sienne ; on peut donc en conclure qu’elle est partie à pied ou que quelqu’un est passé la chercher. Il infirme ce jugement : ce n’est pas la Citroën C4 qui est dans le garage mais le fourgon qu’il utilise pour ses tournées. Ceci change le problème, dont je ne connais à l’heure actuelle qu’une seule donnée : Éliane Marlet a quitté son domicile, vraisemblablement au volant de sa voiture. Tout en marchant vers la maison, Jacques Marlet sélectionne une clef de son trousseau. Il l’introduit dans la serrure, la fait tourner, respire un bon coup, souffle l’air inspiré. Il pose la main sur la poignée, la retire.

— Ça ne vous dérange pas d’y aller le premier. J’ai peur de… de ce qu’on pourrait trouver.

— Si vous voulez. Restez là…

Son attitude ne m’étonne pas, ou si peu, car je sais par expérience que les hommes sont parfois plus trouillards que les femmes. Même les plus costauds. Certains se seraient rués de pièce en pièce en criant le prénom de leur femme, lui est tétanisé. Si malheureusement le pire était survenu, ceci n’est finalement pas plus mal pour lui éviter une vision on ne peut plus effroyable… et préserver la scène de crime si la cause du décès le nécessitait.

Dans l’entrée, outre le classique petit meuble surmonté d’une petite statue résolument moderne et d’un plat en faïence qui sert de vide-poches ; une majestueuse plante aux fleurs blanches dispense une agréable senteur. Un portemanteau au socle de marbre reçoit imperméables, blousons, deux ou trois casquettes et des écharpes.

— Manque-t-il un vêtement de votre épouse ?

— Oui, la parka à capuche que je lui ai offerte à Noël.

Encore un élément qui étaie le départ de la dame.

— Là, c’est son sac à main ?

— Où ? Ah oui, c’est le sien.

— Elle le prend, d’habitude ?

— Oui, toujours.

Et voici un élément qui permet de qualifier le départ de la dame de précipité.

Depuis l’endroit où je me tiens, pour peu que j’allume la lumière, je peux découvrir la quasi-totalité du rez-de-chaussée. Séjour et cuisine sont impeccablement rangés, même s’il y a ici ou là des prospectus publicitaires ou un torchon. Comme dans tous les foyers, des photos de famille permettent de faire connaissance avec les membres qui la composent. Blonde ou brune, cheveux longs ou mi-longs selon les clichés, Éliane est plutôt jolie, avec son petit nez et ses pommettes hautes. Me référant aux photos en pied qui la représentent à côté de Jacques, j’estime qu’elle mesure un mètre soixante à un mètre soixante-cinq. Noémie est plutôt mignonne. Cheveux couleur corbeau agrémentés d’une large mèche rouge ou blonde, adepte du style gothique si j’en crois ses vêtements, elle ne sourit sur aucune photo. Son frère est du genre costaud, cheveux ras sur les côtés et de quelques centimètres sur le sommet du crâne.

Par acquit de conscience, j’actionne la poignée des toilettes. Rien à signaler. Je me dirige vers la porte qui communique avec le garage. Rien ici non plus, y compris dans le fourgon dont les portes arrière sont largement ouvertes. Revenant sur mes pas, je vais pour annoncer au poissonnier que je monte à l’étage, mais je l’aperçois à l’entrée du jardin, près d’un pilier en pierre qui supporte boîte aux lettres et fixations du portail. J’emprunte l’escalier. La première porte que je pousse abrite la chambre du fils. Sur les murs, des posters soulignent son penchant pour le basket et le rap. Tony Parker, La Fouine et Eminem sont au nombre de ses idoles. Le lit est fait. Des feuilles, des livres et un classeur encombrent le bureau. Ceci est conforme à l’univers d’un adolescent. La chambre suivante est celle de Noémie. Autre univers musical pour la fille de la maison. Des portraits de Marilyn Manson, un artiste américain de rock gothique à la réputation sulfureuse, ornent les murs. J’en sais peu sur le personnage, sinon que des mouvements religieux et politiques lui reprochent d’inciter la jeunesse à la perversion. Il est également accusé d’avoir, en avril 1999, influencé les deux ados auteurs de la fusillade meurtrière du lycée de Columbine, dans l’état du Colorado. Au-dessus d’un bureau parfaitement rangé, un crucifix inversé est cerné des mots blood (sang) et killer (tueur) en grandes lettres rouges. Ultimes contributions à la décoration macabre de la pièce, l’affiche du film L’exorciste et une tête de mort en guise de lustre, dispensant certainement peu de lumière. Les paroles du papa me reviennent à l’esprit, quand il confiait que sa fille est plus difficile que son frère. La décoration des chambres tend à le prouver, même si je reconnais que les vêtements et les goûts musicaux ne suffisent pas à définir une personnalité.

La troisième porte cache la salle de bain. Pas besoin de m’y engager pour constater qu’elle est vide. La dernière porte ouvre sur la plus grande pièce de l’étage, la chambre des parents. Ici aussi le lit est fait. Des vêtements sont soigneusement empilés sur un fauteuil. Je descends au niveau zéro. Marlet s’est enfin décidé à franchir le seuil.

— Alors ? demande-t-il d’une voix craintive, tenaillé par l’envie de savoir et redoutant une mauvaise nouvelle.