Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

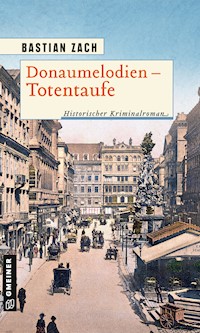

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Geisterfotograf Hieronymus Holstein

- Sprache: Deutsch

Wien, Herbst 1876. Eine Mordserie an Ärzten und ihren Helfern erschüttert die Kaiserstadt. Doch noch ahnt niemand, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Der Geisterfotograf Hieronymus Holstein wird hinzugezogen, um dort nach dem Serienmörder zu suchen, wo die Polizei nur beschränkten Zugang hat - im untersten sozialen Milieu. Als ihm und seinem Freund, dem „buckligen Franz“, gar nach dem Leben getrachtet wird, wissen die beiden, dass sie auf sich allein gestellt sind …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Bastian Zach

Donaumelodien –

Totentaufe

Historischer Kriminalroman

Zum Buch

Der Tod ist ein WienerWien, Herbst 1876. Ein Serienmörder hält die Kaiserstadt in Atem. Seine Opfer sind Ärzte, allesamt haben sie vor zehn Jahren im Narrenturm gearbeitet. Der Geisterfotograf Hieronymus Holstein, der gerade eigentlich für seine Unterkunftsgeberin auf der Suche nach deren verschwundenem Ehemann ist, wird von Polizeipräsident Marx hinzugezogen. Holstein soll verdeckt im untersten sozialen Milieu ermitteln. Im Gegenzug würde er von Marx die Adresse von František erhalten, dem Bruder seiner tot geglaubten Liebe Karolína. Hieronymus sagt zu. Gemeinsam mit seinem Freund, dem „buckligen Franz“, begibt sich der Geisterfotograf auf die Suche nach dem Täter und muss bald feststellen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Selbst das, was als richtig oder falsch erachtet wird, beginnt zu verschwimmen. Und als Hieronymus und Franz nach dem Leben getrachtet wird, wissen die beiden, dass sie auf sich allein gestellt sind. Sind sie etwa selbst ins Visier des Mörders geraten?

Bastian Zach wurde 1973 in Leoben geboren und verbrachte seine Jugend in Salzburg. Das Studium an der Graphischen zog ihn nach Wien, als selbstständiger Schriftsteller und Drehbuchautor lebt und arbeitet er seither in der Hauptstadt. 2020 wurde sein Krimi-Debüt „Donaumelodien – Praterblut“ für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Wiens morbider Flair ist es auch, der ihn zu seinen Kriminalromanen inspiriert, und seine Liebe, Historie mit Fiktion zu verweben, lässt das Wien um die Jahrhundertwende wieder lebendig werden.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Teresa Storkenmaier

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graben_Wien_1900.jpg

Karte: Wienbibliothek im Rathaus, Druckschriftensammlung, K-314355

ISBN 978-3-8392-6878-0

Widmung

Für alle, die ich im Herzen tragen darf, die sind und die waren.

Karte

Wien, 1876

Prolog

»Was willst du noch von mir?«

Die Stimme des Mannes bebte vor Angst und klang, als erhoffte er sich keine Antwort. Stille folgte. Er sah an sich hinab. Man hatte ihn mit Lederriemen an jenen Stuhl gefesselt, in dem er eigentlich nur ein Glas Rotwein trinken wollte, so wie jeden Abend, bevor er zu Bett ging. Auf dass die Mühsal des Tagwerks von ihm abfiel und er innerlich zur Ruhe kam. Vielleicht hätte er durch das Fenster auf der anderen Straßenseite sogar noch die Silhouette jener Frau erspäht, die dort seit wenigen Wochen wohnte, zärtlich warm umrissen im Kerzenschein oder, wie er es sich zuweilen im Geiste ausmalte, gänzlich nackt im Lichtkleid.

Daran war nun nicht mehr zu denken. Sein Geist kreiste einzig und allein um die Frage, was der Eindringling von ihm wollte. Und ob er von ihm ablassen würde, bevor ihm Schlimmeres widerfuhr als ein paar kräftige Schläge auf Schädel und Wanst mit einem Ledergürtel und der daran befestigten Schnalle aus Messing.

»Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß«, fügte er flehend hinzu.

»Aber ich habe noch gar nicht damit begonnen, dich zu befragen«, krächzte die Gestalt, die hinter ihm stand, wie ein Greis, der seine ohnehin schon raue Stimme verstellte, um Kindern damit schreckliche Angst einzujagen.

Der Mann begann zu weinen. »Nimm dir, was du möchtest, es sei alles dein. Aber ich bitte dich, hab Erbarmen …«

»Erbarmen?« Die Gestalt stutzte, spie dann das Wort förmlich aus. »Erbarmen! Dieser Begriff ist für mich bar jeder Bedeutung. Woher soll einer ihn auch kennen, wenn man ihn nie erfahren ließ, welcher Sinn ihm innewohnt?«

»Die Gnade des Herrn ist uns doch allen schon einmal widerfahren, gleich, welche Sünden wir begangen haben, oder nicht? Ich flehe dich an …«

»Ah! Gnade sagt mir etwas. Wie oft habe ich so gefleht wie du jetzt, habe gebettelt, geweint und –« Die raue Stimme brach ab.

Der Mann auf dem Stuhl verrenkte den Kopf nach hinten, versuchte, in der Finsternis des kleinen Raumes zu erkennen, was geschehen war. Ob seine Worte zu seinem Peiniger durchgedrungen waren?

Ein neuerlicher Schlag mit der Gürtelschnalle belehrte ihn jedoch eines Besseren.

»So habe ich es auch gelernt«, fuhr die Gestalt fort, während der Mann im Stuhl wimmerte und sich am Holzboden unter ihm eine gelbliche Lacke ausbreitete. »Gnade ist eine liebreizende Erfindung der Philosophen, der Denker und Schöngeister. Und all jener, die sich einen Vorteil daraus erhoffen. Der gemeine Mensch jedoch kennt sie nicht. Kannte sie noch nie. Weder im Glauben noch im Krieg und schon gar nicht in der Liebe.«

Die Gestalt legte eine Beißzange auf das hölzerne Tischchen, das neben dem Stuhl stand, die Hand mit einem schwarzen Handschuh aus Leder verhüllt.

»Was … was hast du mit mir vor?«

»Ich möchte, dass du dich, so inniglich du nur vermagst, darauf konzentrierst, was ich dich fragen werde. Und weil dabei jede Ablenkung ein Hindernis darstellt, will ich dir helfen, zumindest nur mehr halb so abgelenkt zu sein.«

Mit diesen Worten trat die Gestalt an den Mann im Stuhl heran. Sie stopfte ihm ein Stück Stoff so gnadenlos fest in den Mund, als wollte sie einer Mastgans einen Trichter in den Schlund rammen.

Dann fasste sie den Mann an der Stirn, drückte seinen Kopf nach hinten und stach ihm mit einem metallenen Dorn durchs linke Auge.

I

Bertrand war ein Knabe von zehn Lenzen und immer schon von froher Natur. Besonders aber, seit er vor knapp einem Jahr eine fein polierte steinerne Murmel gefunden hatte, die geheimnisvoll in den Farben Braun und Grün schimmerte. Seither war ihm nur noch Gutes widerfahren. Sein Vater hatte eine Anstellung bei einem wohlhabenden Adeligen in der Inneren Stadt gefunden, weshalb der Tisch immer reichlich gedeckt und seine Mutter bei bester Laune war. Sein jüngerer Bruder hatte sich von dem schweren Husten, der ihn geplagt hatte, erholt, und der Gemahl seiner älteren Schwester war von zwei Raufbolden von der Franzensbrücke in den Donaukanal geworfen worden, von wo er nicht mehr aufgetaucht war. Seither hatte ihr immerzu malträtiertes Gesicht keine Anzeichen mehr von blauen Flecken oder Platzwunden aufgewiesen.

Ja, das Jahr seit dem Murmelfund war ein glückliches gewesen, weshalb Bertrand das runde Kleinod seither immer sicher in der Tasche seiner Joppe verstaut bei sich trug. Gerade hüpfte der Junge die Johannesgasse Richtung Stadtpark hinunter, als er mit Zeigefinger und Daumen eine merkwürdige Unebenheit auf der ansonsten spiegelglatten Oberfläche der Kugel verspürte. Er blieb stehen, sah sich sorgsam um, ob kein Fuhrwerk oder sonstiges Vehikel seinen Weg zu kreuzen drohte, und holte die Murmel hervor. Voll Sorge besah er sich die Unebenheit, versuchte, mit seinen abgeschundenen Fingernägeln den Schmutz zu entfernen – vergeblich. Also nahm er die Kugel in den Mund und begann, vorsichtig an ihr zu lutschen, als wäre sie eine Kirsche, die man noch nicht zerbeißen mochte. Und tatsächlich, wenig später schien die Unebenheit verschwunden zu sein. Bertrand wollte gerade noch einmal mit der Zunge die Vollkommenheit der Kugel prüfen, als ihn so ein Haderlump grob anrempelte – und er vor Schreck einatmete.

Plötzlich steckte die Murmel in Bertrands Hals, wollte weder in den Magen hinab noch in den Mund zurückrutschen. Der Bub verdrehte die Augen und begann lautlos zu japsen wie ein Fisch, der an Land verendete. Er fiel auf die Knie. Seine ansonsten gesunde rötliche Gesichtsfarbe wurde erst blass, dann bläulich.

Kurz bevor Bertrand das Bewusstsein verlor, klopfte ihm ein Knecht, der die Atemnot des Knaben bemerkt hatte, so beherzt auf den Rücken, dass dieser die Murmel in hohem Bogen wieder ausspie.

Während sich Bertrand mit tiefen Lungenzügen erholte, sprang die Murmel das Straßenpflaster hinab, rollte zwischen den abgerundeten Steinen hin und her und kam schließlich in einer Ecke zu liegen, in der eine Katze genüsslich schlummerte. Ihr struppiges Fell war grau und braun getigert, eine Rasse war bei ihr jedoch keine mehr zu erkennen. Mit halb geöffnetem Auge nahm sie die Steinkugel wahr wie ein Habicht, der seine Beute fixierte. Das runde Etwas rollte bis vor ihr Schnäuzchen, blieb dann liegen. Ein lustloser Schubs mit der Pfote ließ die Murmel eine Handbreit weiterrollen. Dies genügte, um den Spieltrieb in dem Tier zu erwecken. Wie von der Tarantel gestochen sprang die Katze auf und trieb mit gezielten Prankenhieben die Kugel die Gasse hinunter.

Bis die Murmel durch ein vergittertes Kellerfenster sprang und dort in der Dunkelheit verschwand.

Zwei-, dreimal pratzelte die Katze noch durch das Gitter, dann wandte sie sich ab, als hätte sie nie auch nur den Hauch eines Interesses an der Murmel gehabt – und stand einem Hund gegenüber, der knurrend die Zähne bleckte. Instinktiv machte die Katze einen Buckel, sträubte das Fell und stieß ein infernalisches Fauchen aus – dann hastete sie, so schnell sie konnte, davon. Und der Hund hinter ihr her.

In wildem Zickzack jagte der Wauwau die Fellnase, vorbei an Bürgern und Händlern, an Verkaufsständen und Karren.

Schließlich machte die Katze einen Satz, sauste zwischen den Beinen eines Arbeiters hindurch. Bei diesem handelte es sich um Bertrands Vater, der gerade ein dickes Seil in Händen hielt und damit über die Umlenkrolle eines Flaschenzuges eine Kommode in die Höhe zog, die für das oberste Zimmer des Hauses seines adeligen Dienstgebers gedacht war.

Der Hund setzte nach.

Doch da hatte Bertrands Vater die Beine bereits wieder geschlossen und maß mit scharfem Blick das Möbelstück, das direkt über ihm schwebte.

Mit einem Jaulen schlug der Köter im Gemächt des Mannes ein, der gleich darauf mindestens ebenso aufjaulte – und das Seil losließ …

Für einen Moment schien die edle Kommode in der Luft zu verharren, losgelöst von der Schwerkraft zu schweben – nur um im nächsten Augenblick wie ein Felsbrocken zu Boden zu stürzen.

Das Seil sauste so schnell durch die Umlenkrolle, wie die Kommode auf die Pflastersteine zustürzte, wo sie einen Herzschlag später mit einem fürchterlich lauten Krachen aufschlug und in unzählige Einzelteile zersprang – und das nur wenige Fuß von Bertrands Vater entfernt, der sich den Schritt hielt und mit ungläubigen Augen erst sein Glück fassen musste, dass nicht er es war, der unter der Kommode gestanden hatte, sondern der Hund.

Dessen Blut floss nun unter der zerstörten Kommode hervor, rann zwischen den Pflastersteinen hinfort, zeichnete ein seltsam wirkendes rechteckiges Muster. Bertrands Vater folgte dem sich ausbreitenden Rinnsal mit den Augen, gleich so, als würde er ein seltenes Schauspiel der Natur beobachten, und kam schließlich mit seinem Blick auf einem Haufen Unrat zu ruhen, der sich in einer Ecke türmte –

Und aus dem eine bleiche, verkrampfte Hand ragte.

Bertrands Vater humpelte mehr, als er ging, während er sich dem Haufen näherte, hielt sich weiterhin den schmerzenden Schritt.

»Jessasmaria!«, entfuhr es ihm, während er sich gleichzeitig bekreuzigte.

Vor ihm lag, inmitten des Unrats, ein Mann mittleren Alters, die Wangen wohl genährt, die Haare bereits schütter. Anstatt der Augen zwei klaffende Höhlen, die tief in den Schädel hineinreichten und aus denen das mittlerweile getrocknete Blut wie aus einem Springbrunnen herausgeschossen sein musste.

II

Wie ein Jagdhund, der die Witterung aufnahm, reckte Hieronymus Holstein seine Nase gen Himmel und schnupperte. Die wärmenden Strahlen der Sonne dieses vorletzten Augusttages vermochten nicht darüber hinwegzutäuschen, dass es nach Herbst roch. Nach kürzeren Tagen und längeren Nächten, nach Feuchtigkeit und Kälte. Nach den Vorboten des Winters.

Die Seite des Schindelwagens mit halbrundem Dach hinter ihm kündete in farbenprächtigen Lettern von den verblüffenden Möglichkeiten der spirituellen Fotografie. An den Innenseiten der geöffneten Hecktür hingen gerahmte Beispiele fotografisch festgehaltener Geisterabbildungen, authentische Zeugnisse von Hieronymus’ Können.

Gekleidet in einen dunklen Rock, mit einem Zylinder auf dem Kopf, versprühte er durchaus eine adelige, seriöse Aura, die durch einen gezwirbelten Schnurrbart und einen präzise rasierten dreieckigen Kinnbart unterstrichen wurde. Seine braunen, wachen Augen ließen erahnen, dass ihm der Schalk im Nacken saß, seine Lippen umspielte fortwährend der Anflug eines Lächelns.

Auf der Prater-Allee vor ihm, die majestätische Kastanienbäume säumten, floss ein schier unablässiger Strom aus Spaziergehern, Fiakern und einigen offenen Privatequipagen. Jeder, so schien es, der es sich leisten konnte, wollte am Nachruf des Sommers teilhaben und ihn genießen, solange es noch etwas zu genießen gab.

Aufträge hatte er am heutigen Tag noch keine an Land ziehen können, was Hieronymus ein wenig wurmte. Nicht, dass er oder Franz, sein Freund und Begleiter, bereits am Hungertuch nagen musste. Aber untätiges Warten konnte einen Mann mindestens ebenso zermürben wie die schwerste Arbeit. Erneut zog er die eigenartig riechende Luft ein und stieß sie so langsam aus, wie ihm die Gedanken kamen. Daran, wie er erst zweieinhalb Monate zuvor seinen Hals aus einer Schlinge zu ziehen vermocht hatte, die ihn beinahe den Kopf gekostet hätte. Wie beschaulich seither sein Leben verlaufen war. Die Kundschaft rannte ihm zwar nicht gerade die Tür ein, aber er hielt sich über Wasser und konnte sogar einige Dutzend Gulden auf die Seite legen. Anezka, seine Quartiergeberin, meckerte weniger als zuvor, zumindest wenn Franz bei ihr die Nacht verbringen durfte. Einzig bei seiner Suche nach Karolína war er bisher –

»Herr Holstein?« Die Stimme einer Frau riss Hieronymus aus seinen Überlegungen.

Er wandte sich um und sah sich einer adretten Frau Mitte zwanzig gegenüber, gekleidet in ein hellgrünes, geblümtes Mieder mit tief ausgeschnittenem, wenn auch flachem Dekolleté und eine gleichfarbige, ein wenig aus der Mode gekommene Krinoline1. Ihr dunkelbraunes Haar trat neckisch unter dem Kapotthut hervor, den sie mit breiten Bandschleifen unter dem Kinn zusammengebunden hatte, und der ihr Gesicht harmonisch einrahmte. In der linken Hand hielt sie einen kleinen Sonnenschirm aus Poult-de-soie mit Spitzenüberzug, in der Armbeuge hing ein Täschchen.

Neben sich hatte die Dame einen neumodischen Kinderwagen. Der Griff bestand aus edlem Porzellan, die Seiten waren mit dunklem Leder gepolstert, das Verdeck mit blauem Leinen überzogen und mit weißen Spitzen verziert. Darin saß ein kleines Mädchen in einem kurzärmeligen Jahreskleid, umgeben von dicken Pölstern.

Hieronymus’ besehenen Blick konterte sie mit einem stolzen »Ist ein echter Brennabor aus dem Deutschen Reich. Das neueste Modell.« Sie zögerte. »Also, sind Sie nun Herr Holstein oder nicht?«

Der nahm den Zylinder vom Kopf und verbeugte sich tief. »Hieronymus Holstein, g’schamster Diener2, werte Mademoiselle.«

Die Angesprochene goutierte die übertrieben devote Geste mit einem charmanten Lächeln. »Anna Rebiczek. Ich suche Sie auf Empfehlung einer gemeinsamen Freundin auf. Stanzerl Oppenheim.«

Hieronymus’ Grinsen gefror. Nicht ob des Vornamens – Constanze hatte er nur in bester Erinnerung. Aber Oppenheim, ihr Gemahl, war es gewesen, der ihm die Schlinge um den Hals gelegt hatte. Einen Herzschlag später hatte Hieronymus sich jedoch wieder besonnen.

»Ich hoffe, Frau Oppenheim verkraftet die schwere Zeit einigermaßen?«

Anna nickte. »Sie ist sehr tapfer. Mein Vater hat ihr mit einem Darlehen ausgeholfen, bis, also, der Nachruf geregelt ist.«

»Es freut mich wahrlich, das zu hören. Nun denn, wie darf ich Ihnen zu Diensten sein, Frau Rebiczek?«

»Anna, bittschön.«

»Frau Anna«, korrigierte Hieronymus höflich. »Wollen Sie den Geist eines lieben Verstorbenen fotografisch verewigt wissen? Vielleicht den der Eltern?«

Die Frau überflog die ausgestellten Exponate an der Wagentür mit einer Mischung aus Faszination und Schauder. Auf allen war mindestens eine Person abgelichtet, neben oder über der sich fragil wirkende, halbdurchsichtige Menschen gesellt zu haben schienen, Männer, Frauen, Kinder, manche verschleiert, andere gerade in Bewegung eingefangen.

»Sie sind ein – Geisterfotograf?« Annas Worte waren mehr geflüstert als gesprochen.

Hieronymus nickte mit stolzem Lächeln. »Eine Gabe sollte man nicht verdorren lassen. Und die meine ist es, Erinnerungen an liebe Menschen für die Ewigkeit zu binden. Für Hinterbliebene bedeuten sie Wärme fürs Herz und Trost für die Seele.«

Anna Rebiczeks argwöhnischer Ausdruck wandelte sich zu einem wohlwollenden. Sie sah zum Kinderwagen. »An einem Foto mit einem Geist ist mir nichts gelegen. Aber schauen S’, das ist meine zweijährige Tochter, Lucie.«

»Welch hübscher Name«, lobte Hieronymus und bedauerte im selben Augenblick, dass das arme Mädchen wohl sein Lebtag wie die Kurzform von »Luzifer« gerufen werden würde.

»Manche meiner Freundinnen meinen ja, ich solle mich nicht damit belasten, den Kinderwagen zu schieben. Wofür hat man schließlich ein Kindermädchen?«

»Eben«, stimmte Hieronymus zu, dachte jedoch dabei an die überwiegende Mehrheit der Mütter, die sich mit derlei Überlegungen gar nicht erst herumzuschlagen brauchten, weil ihnen schlicht das nötige Geld für ein Kindermädchen fehlte. Oder einen solchen Wagen.

»Aber ich meine«, fuhr Anna unbeirrt fort, »dass das Kostbarste im Leben die Zeit ist, die man gemeinsam mit seinen Liebsten verbringt. Und du bist mein Aller-allerliebstes!« Sie kniff das Mädchen zärtlich in die Wange, das daraufhin fröhlich quietschte.

»Wohl wahr.« Diesmal meinte es Hieronymus auch so.

»Nun habe ich folgendes Problem: Ich möchte eine Porträtaufnahme meiner Tochter anfertigen lassen. Nur soll sie nicht so aussehen.«

Die Dame öffnete ihr Täschchen, holte einige zusammengefaltete Kartonkarten heraus und reichte diese Hieronymus. Der nahm, entfaltete und betrachtete sie interessiert. Auf jeder war ein Lichtbild des kleinen Mädchens zu sehen, das im Kinderwagen saß, in ein rüschiges Kleidchen gehüllt, mal in die Kamera blickend, mal abwesend an ihr vorbei. Die Aufnahmen zeigten zudem noch etwas anderes: eine Gestalt. Einmal völlig von einem Tuch bedeckt, das Kind auf dem Schoß, sodass es aussah, als würde dieses auf einem Teppichmonstrum sitzen. Auf einer anderen Aufnahme war nur eine weibliche Hand zu sehen, die hinter einem Kasten hervorkam und das Mädchen an der Schulter hielt. Auf der dritten trug die Gestalt einen schwarzen Umhang, der auch von hinten über den Kopf fiel, sodass es wirkte, als würde Gevatter Tod persönlich mit dem Mädchen »Hoppe, hoppe Reiter« spielen.

Hieronymus nickte. »Ich weiß, was Sie meinen, Gnädigste. Das Geheimnis der versteckten Mutter.« Er grinste wissend. »Die Kinder halten nicht lange genug still, um sie fotografisch einzufangen. Außer sie spüren ihre Mutter.«

Anna seufzte. »Sie glauben ja nicht, bei wie vielen Fotografen und solchen, die sich des Handwerks mächtig schimpfen, ich schon gewesen bin. Alle versprechen sie einem das Blaue vom Himmel. ›Keine Angst, Gnädigste, man wird Sie kaum bemerken‹«, sagte sie mit verstellter Stimme. »Oder: ›Glauben S’ mir, meine Teure, das wird ein einzigartiges Erinnerungsstück.‹ Und dann bekommt man so etwas ausgehändigt.« Anna deutete auf das Foto mit dem »Tod«.

»Was will man machen?« Hieronymus zuckte mit den Schultern. Die Problematik war ihm zwar nicht fremd, aber er hatte sich noch nie damit auseinandersetzen müssen.

»Stanzerl hat gemeint, wenn es einer schafft, meiner Lucie zu einem einmaligen Porträt zu verhelfen, dann sind Sie das.«

»Das ehrt mich natürlich«, sagte dieser, »aber –«

»Dann ist es abgemacht, Herr Hieronymus«, unterbrach ihn Anna mit einer Bestimmtheit, die keine Widerrede duldete. »Morgen Nachmittag kommen S’ zu uns, und meine Lucie erwartet Sie gestriegelt und gekampelt3. Es soll ihr pekuniärer Nachteil nicht sein.« Sie zog eine Karte mit handschriftlicher Notiz aus dem Täschchen und hielt sie dem Fotografen vor die Nase. »Sie finden bestimmt zu uns.«

Hieronymus nahm die Karte, überlegte einen Augenblick lang, ob er etwas zusagen sollte, was er nicht einhalten könnte, deutete dann jedoch eine knappe Verbeugung an. »Ich freue mich, Sie zu überraschen, Frau Anna.«

Diese schenkte ihm zum Abschied ein Lächeln und schob den Kinderwagen weiter die Prater-Allee hinunter.

Hieronymus zwirbelte sich nachdenklich den Schnurrbart, während er der Dame hinterherblickte. Er war sich noch nicht im Klaren darüber, ob er sie affektiert oder ehrgeizig finden sollte. Oder beides.

»Samma im G’schäft?«

Eine bucklige Gestalt stapfte auf den Schindelwagen zu. Sie hatte gerade das Aquarium hinter sich gelassen, ein prunkvolles Gebäude, welches Dunkelkammern, Terrarien und Süß- und Salzwasseraquarien beheimatete.

»Oder wollte die Mamsell was anderes von dir?«

Hieronymus wandte sich der buckligen Gestalt zu. »Böse ist, wer Böses denkt, verehrter Herr Franz!«

»Und wer Zitate verwendet, um seinen Standpunkt zu festigen, bemüht sein Gedächtnis und nicht seinen Verstand«, konterte der andere.

Die beiden Männer teilten ein herzhaftes Grinsen.

»Die Mamsell will, dass ich ihr Kind verewige, ohne selbst auf dem Bild zu sein.«

Franz pfiff durch die Zähne. »Bei der langen Belichtungszeit? Da wird sie den Gschropp4 schon ordentlich tranquillieren müssen. Sonst schaut der so verschwommen aus, als würde man ihn beuteln.«

»Ich werde mir was überlegen«, gab sich Hieronymus zögerlich. »Bis morgen Nachmittag hab ich Zeit.«

Franz strich sich die spärlichen Haare zurück, die sein Haupt zierten. »Eilig haben sie es immer, die gnädigen Herrschaften. Alles sollte am besten schon gestern erledigt worden sein.«

»Was willst machen? Muss halt reichen.«

»Ich soll dir übrigens liebe Grüße von der Mitzi und dem Toni ausrichten. Sie würden sich freuen, wenn wir uns wieder einmal in der Schenke blicken lassen.«

»Werden wir.« Hieronymus lugte zur Sonne, die bereits die Wipfel der Kastanienbäume durchschnitt. »Aber heute nicht mehr. War ein langer Tag. Ich glaube, wir machen uns besser auf den Heimweg.«

Franz nickte zustimmend. Dann ging er zu dem fuchsfarbenen Haflinger, der einige Bäume entfernt seelenruhig graste. »Komm, Roswitha!«, rief er dem Pferd zu. »Schluss mit dem Tachinieren5!«

1 Großer Reifrock, der auf einem Unterbau aus Stahleisen aufliegt.

2 Alt-österreichische Begrüßungs- und Verabschiedungsfloskel: »Ihr

gehorsamster Diener.«

3 Wienerisch: gekämmt.

4 Wienerisch: kleines Kind.

5 Faulenzen.

III

»Alsdann, was soll er mir da zeigen?«

Der hochgewachsene Mann mit Halbglatze und gediegenem schneeweißen Backenbart hatte die Frage intoniert, als ginge es um Leben und Tod. Leben und Tod des Gefragten, wohlgemerkt. Wilhelm Marx, Präsident der Wiener Polizei, hatte schon als junger Praktikant beim Stiftsgericht des Schottenstiftes gelernt, dass Freundlichkeit nur ausgenutzt und als Schwäche interpretiert wurde. Selbstbewusstes Auftreten mit einem Hang zur Überheblichkeit hingegen brachte einem zumindest Respekt ein. Im besten Falle schüchterte man sein Gegenüber ein, das einem dann zumeist mit vorauseilender Freundlichkeit begegnete. Das erhob einen selbst in die Position, diese Freundlichkeit als Schwäche des anderen zu nützen. Und um unmissverständlich deutlich zu machen, in welcher hierarchischen Position der andere sich befand, sprach Wilhelm Marx alle ihm Untergebenen sowie Fremde grundsätzlich in der dritten Person an.

»Hat er einen Frosch verschluckt oder ist er stumm?«, setzte Marx nach.

Der junge Mann der Sicherheitswache wurde hochrot im Gesicht, nahm eine noch steifere Haltung an und wies auf den Haufen Unrat, der sich in der Ecke türmte. »Es … der Tote liegt dort im Dreck, Herr Präsident.«

Marx sah den Polizisten im dunkelgrünen Waffenrock scharf an. Dann klopfte er ihm väterlich auf den Oberarm. »Beruhig er sich, ist schon recht.«

Der Polizeipräsident trat näher an die Stelle heran, auf die die Sicherheitswache gedeutet hatte, beugte sich vorn über. Inmitten von verwitterten Lumpen, Essensabfällen, abgenagten Tierknochen und vermoderten Holzbrettern lag ein Mann, die rechte Hand Hilfe suchend in die Höhe gereckt. Das Hemd blutbefleckt und zerrissen, das Haupt voller Blutergüsse. Anstatt der Augen nur klaffende Höhlen, in denen sich Maden verköstigten.

Marx betrachtete den Toten genauer. Jedem Finger war das letzte Glied abgetrennt worden, genau im Gelenk, dem glatten Schnitt durch die Haut nach zu urteilen vermutlich mit einem scharfen Messer oder einer Zange. Der Mörder hatte sich also Zeit genommen, den Schmerz des Malträtierten wohlfeil ausgekostet, denn eine solche Tortur nimmt gut und gerne ihre zehn Minuten in Anspruch. Zehn Minuten für den Täter – eine gefühlte Ewigkeit für das Opfer.

Der Präsident verzog das Gesicht. Allerdings war es nicht der faulig-beißende Gestank nach Verwesung, der ihn dazu veranlasste, sondern die Überzeugung, dass es sich hier weder um einen Raufhandel noch um das jähe Ende einer Liebelei handelte. Dieser Mann war förmlich hingerichtet worden – und der Mörder hegte nicht die Intention, dies zu verschleiern.

»Mensch, der arme Tölpel liegt hier noch keine vierundzwanzig Stunden«, tönte die näselnde Stimme eines Mannes hinter Marx, die einen unüberhörbaren norddeutschen Akzent aufwies. »Und lassen Sie sich von den Maden nicht ins Bockshorn jagen. Die sind nicht in den Wunden geschlüpft. Die kommen von den Essensresten und suchen sich was Nahrhafteres.«

Der Polizeipräsident wandte sich um und sah sich einem hageren Mann Mitte dreißig gegenüber, der mit seinem schwarzen Frack und der Nickelbrille auf der Nase wirkte, als wollte er in die Oper oder zu einer Soiree gehen.

Marx’ Brauen zogen sich zusammen. »Und wer bitte ist er?«

Der junge Mann schlug die Hacken zusammen. »Gestatten Sie: Salomon Stricker mein Name.«

Pause. Die Augen des Polizeipräsidenten verengten sich, sodass er wirkte, als wollte er dem anderen jeden Moment einen Schlag mit der Faust verpassen.

»Ich war einst Schüler der Pathologischen Anatomie des geschätzten Herrn Rokitansky«, fügte Salomon eiligst hinzu.

»Freiherrvon Rokitansky«, korrigierte ihn Marx scharf. »Mein lieber Freund wurde vor zwei Jahren von Kaiser Franz Josef persönlich in den Adelsstand erhoben.«

»Natürlich«, meinte Salomon mit mildem Lächeln, das sein ohnehin schon scharfkantiges Gesicht eigenartigerweise noch härter wirken ließ. Seine grünen Augen blitzten auf, als wollten sie das Lächeln Lügen strafen, sein schwarzer Oberlippenbart, der zu einer präzisen Linie rasiert war, stand in krassem Gegensatz zur ausufernden Gesichtsbehaarung des Polizeipräsidenten.

»Auch war es Herr von Rokitansky, der mich hierhergeschickt hat«, fuhr Salomon ruhig fort. »Er meinte, ich könne Ihnen behilflich sein.«

»Ah geh. Und wobei soll er mir behilflich sein?«

»Den Mörder zu finden, natürlich.« Salomon rückte irritiert seine Brille zurecht.

»Und warum –«

»Ich habe die Totenbeschau von Michael Jaritz durchgeführt.«

Marx kratzte sich den Backenbart und dachte an die Meldung über jenen Mann, den man vor drei Tagen gefunden hatte – Michael Jaritz, ein einfacher Gehilfe in einem Spezereien- und Delikatessengeschäft in der Karmelitergasse. »Dann hab ich also ihm das Konvolut an Beschreibungen und Mutmaßungen zu verdanken?«

Salomon nahm stolz Haltung an. »Präzision bis ins kleinste Detail kann oftmals entscheiden, ob eine Missetat aufgeklärt wird oder eben nicht.«

»Na, da hat er nicht unrecht«, stimmte Marx versöhnlichere Töne an und sah erneut zu dem Toten. »Was kann er mir aus dem Stegreif über unsere Leiche sagen?«

Salomon machte einen Schritt auf den Toten zu, hob die Brauen und spitzte den Mund, als wollte er einen besonders edlen Wein verkosten. Sein Blick schnellte zwischen den unterschiedlichsten Anhaltspunkten hin und her, als müsste er ein komplexes Muster im Geiste verinnerlichen, um es später nachzeichnen zu können. Schließlich schien er genug gesehen zu haben und wandte sich wieder seinem Vorgesetzten zu.

Der schwieg erwartungsvoll.

»Ein Mann Mitte, Ende vierzig, würde ich aufgrund seines leicht schütteren Haares und dem Zustand seiner Schneidezähne vermuten. Ein Arbeiter, wie sein wuchtiger Körperbau im Allgemeinen und Schwielen und Hornhaut an seinen Händen im Besonderen bezeugen. Unverheiratet, da ihm sowohl ein Ehering fehlt als auch die typische Verjüngung am Ringfinger, hätte er stets einen getragen und man ihn dessen beraubt. Er wurde mit einem harten, stumpfen Gegenstand geschlagen. Und sämtliche Verstümmelungen hat man ihm ante mortem zugefügt, sonst wäre das Blut nicht in alle Richtungen gespritzt.«

Wilhelm Marx wartete einen Augenblick, ob der andere noch etwas hinzuzufügen gedachte. Dann rang er sich ein Lächeln ab. »Rokitansky hat ihn viel gelehrt.«

Salomon schwieg stolz.

»Allerdings ist ihm das eine oder andere entgangen. Den Blutergüssen an den Handgelenken nach zu urteilen war der Mann während seiner Tortur gefesselt, wohl mit Gurten. Ich wette, dass sich an seinen Beinen identische Male finden. Seine grobporige Nase lässt vermuten, dass er dem Wein nicht abgeneigt war, und ich meine in größeren, weniger bekömmlichen Dosen. Und der Mann wurde nicht an diesem Ort ermordet.«

Salomon wirkte verunsichert, suchte nach Schleifspuren oder Ähnlichem. »Bei allem Respekt, woher wollen Sie das wissen?«

»Da braucht es eben jenen Spürsinn, der nicht allen Menschen eigen ist. Oder nur eine klare Sicht.« Marx sah an der Fassade hoch. »Na, das Fenster im dritten Stock über uns ist sperrangelweit offen. Bei dem Gestank, der von hier aufsteigt, lüftet niemand so lange freiwillig seine Behausung.«

Der junge Mann prüfte mit einem schnellen Blick die Richtigkeit der Behauptung, schniefte dann, als wäre er erkältet. »Man kann Ihnen schwer etwas vormachen, Herr Präsident.«

Marx blieb ernst. »Einer wie er mit Sicherheit nicht.«

»Ach, Sie … halten wohl nicht viel von mir?«

»Aber! Wie kommt er denn auf so was?«

»Ist es mein deutscher Akzent? Ich habe durchaus bereits die Erfahrung gemacht, dass dieser in Wien nicht gerade beliebt ist.«

Marx schwieg genüsslich.

»Oder …« Salomon zögerte verunsichert. »Womöglich stört es Sie, dass ich Jude bin?«

»Ein Jud! Na, da irrt er sich gewaltig«, sagte Marx und wandte sich ab. »Ich mag einfach generell die Menschen nicht.«

IV

Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, als der Schindelwagen die Residenzstadt hinter sich ließ. Vorbei an den k.k. Stallungen und der k.k. Infanteriekaserne war er durch die Mariahilfer Straße gezogen, auf die Gürtelstraße abgebogen und erreichte nun die Vorstadt, deren Behausungen sich im Schatten der Metropole schuldbewusst zu ducken schienen.

So auch jenes schiefwinkelige Haus, in dem Hieronymus und Franz seit mehr als einem halben Jahr Quartier bezogen hatten. Das Grundstück war von einem niedrigen Zaun umgeben, in der Mitte des Vorplatzes stand ein Brunnen.

Im Hof angekommen hielt Hieronymus den Wagen an und spannte Roswitha ab, während Franz die sechs Kinder der Quartiergeberin begrüßte, die ihn, wie jeden Tag, laut krakeelend empfingen. Von ihrer Mutter jedoch fehlte jede Spur.

Hieronymus kam auf Franz zu, der gerade Jaroslav, den Zweitjüngsten der Rasselbande, in die Luft warf und wieder auffing. »Warum werden wir heute von Anezka gar nicht angefäult6, weil wir den Wagen drei Fuß zu weit von was auch immer abstellen?« Er sah zu Tereza, der Ältesten. »Ist deine Mutter nicht hier?«

Die nickte und runzelte die Stirn. Dann deutete sie hinters Haus.

Hieronymus und Franz warfen sich einen besorgten Blick zu und machten sich in die gewiesene Richtung auf.

»Holt uns doch bittschön einen Kübel frisches Wasser und stellt ihn in die Stube«, rief Franz den Kindern zu, die sogleich zum Brunnen liefen.

Hinter dem Haus hockte eine Frau, das Haupt gesenkt, der Blick starr. Ihre braunen Haare bildeten einen geflochtenen Knoten, ihr Kittel wies eine Vielzahl von Flicken auf. Als sich Hieronymus und Franz näherten, zeigte sie keine Regung.

»Anezka?«, begann Franz und kniete sich ungelenk zu ihr. »Was bekümmert dich?« Er legte ihr die rechte Hand auf die Schulter, was wirkte, als würde ein Riese ein Kind tätscheln.

Sie schüttelte wortlos den Kopf.

»Na komm«, versuchte er es noch einmal, als sein Blick auf die halbleere Flasche Sliwowitz fiel, die neben der Frau an der Bretterwand lehnte.

»Leoš«, flüsterte Anezka schließlich mit hartem böhmischem Akzent. »Leoš ist weg.«

Hieronymus runzelte die Stirn. »Was heißt das: Er ist weg?«

Die Frau funkelte ihn wütend an. »Wie soll Anezka wissen, was das heißt? Seit vier Wochen hat uns Leoš nicht mehr besucht.« Sie wischte sich Tränen aus den Augen. »Und Geld hat er uns auch keines mehr gebracht. Kein Leoš. Kein Geld. Rozumíš?«

Franz schüttelte den Kopf. »Nein, wir verstehen nicht.« Er legte seine Hand auf ihre. »Vielleicht … hat er sich nur wieder einmal versoffen? Du weißt, wie er sein kann.«

»Vier Wochen lang versoffen?« Sie entzog ihm ihre Hand. »Anezka ist kein dummes Weib. Wenn ein Mann so lange nicht mehr in sein Zuhause kommt, sich nicht um seine Kinder schert, hat er entweder eine andere, oder er ist tot.«

Franz sah mit sorgenvollem Blick zu Hieronymus hoch, der nur mit den Schultern zuckte.

Anezka griff sich die Flasche, nahm einen tiefen Schluck daraus. »Wenn Leoš tot ist, dann sei der Herrgott seiner Seele gnädig. Wenn er eine andere hat, ist er so gut wie tot.«

»Wir könnten zu den Ziegelwerken fahren und nach Leoš fragen«, schlug Franz vor und sah erneut zu Hieronymus. Der schien unschlüssig zu sein. »Wir kriegen raus, wo der Kerl geblieben ist, das verspreche ich dir.«

Anezka nickte bedächtig. »Děkuji.« Dann hielt sie Franz die Flasche Sliwowitz hin. »Schluckerl Sliwo?«

Der nahm sie, trank und reichte sie an Hieronymus weiter.

»Eigentlich wollte ich keinen –«

Dann trank er doch. Spürte, wie ihm der scharfe Zwetschkenschnaps die Kehle hinabbrannte und den Magen wärmte.

Anezka erhob sich. »Wann fahrt ihr hin? Morgen?«

Franz richtete sich ebenfalls auf, wenn auch wesentlich ungelenker ob seines verkrüppelten Rückens. »Ja, morgen.«

Zum ersten Mal, seit die beiden Männer angekommen waren, zeichnete sich so etwas wie ein zuversichtliches Lächeln im verlebten Gesicht der Frau ab.

Eine Burg, die über einer Stadt thront. Eine Tür, die eingetreten wird. Ein kleines Beil, das hinabsaust. Das unwirkliche Bild eines kleinen Fingers, der abgehoben neben der Hand liegt. Ein stechender, alles beherrschender Schmerz.

Karolína!

Hieronymus öffnete die Augen. Er blickte auf einen geschwärzten Plafond, der wie eine Öffnung ins Nichts wirkte. Wo war er –?

Instinktiv hob er seine rechte Hand, betrachtete sie im kalten Licht des Mondes. Er hatte also nicht geträumt, er hatte sich nur erinnert. Der kleine Finger fehlte, seit jener schicksalhaften Nacht, in der er so viel mehr verloren hatte als bloß dieses unbedeutende Körperteil. Den Grund zu leben. Karolína …

»Na«, tönte es zu seiner Linken. »Wieder mal den Geistern der Vergangenheit hinterhergejagt?«

Hieronymus wandte den Kopf, sah die dunklen Umrisse seines Weggefährten auf dem anderen Nachtlager. Er und Franz lagen auf ihren mit Stroh gefüllten Säcken, die Leiber nur mit dünnen Laken aus Leinen bedeckt. Das Mondlicht schnitt durch das kleine Fenster im Erdgeschoss, ließ die Dunkelheit der Schatten noch undurchdringlicher wirken. Ein zarter Geruch nach Zwetschke lag in der Luft.

»Irgendwie lassen mich diese Geister nicht los«, meinte Hieronymus resigniert. »Und einerlei, wie oft oder lange ich am Schlickplatz vor der Rudolf-Kaserne wartete, an der ich sie im Juli erspäht hatte, sie kam nie wieder.«

»Du weißt, ich bin der Letzte, der dir deine Träume entreißen will. Aber glaubst du nicht, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass es nicht Karolína war, sondern –«

»Sie war es.« Der Ton in Hieronymus’ Stimme duldete keinen Widerspruch. Nicht von seinem Freund und schon gar nicht von seiner eigenen, inneren Stimme.

»Ich glaub dir ja.« Franz beugte sich ächzend zu ihm, hielt ihm eine Flasche hin. »Schlafmedizin gefällig?«

Der nahm das Angebot an, trank mehrere Schlucke des scharfen Obstbrandes. Dann fiel sein Blick auf die geschlossene Tür zu seiner Rechten, hinter der das Schlafgemach ihrer Vermieterin lag.

»Anezka wirkte schon in den letzten Tagen gedrückt.«

»Du meinst mehr als sonst?« Kaum hatte Franz die Worte ausgesprochen, kamen sie ihm bereits unpassend vor. »Ich weiß, was du meinst«, fügte er rasch hinzu. »Und du hast recht.«

»Mit einem Gemahl wie Leoš hat man eben nicht viel zu lachen. Mich hat es nur immer gewundert, wie er seine Blechmarken, mit denen er in der Ziegelei entlohnt wird, in Gulden umtauschen konnte. Soweit ich weiß, wird jeder gekündigt, der seinen Lohn nicht ausschließlich in die Werkskantine trägt. Findig ist er, das muss man ihm lassen.«

»Und wo glaubst du, steckt dieser findige Pfeifenstierer7?« Der abfällige Ton in Franz’ Stimme ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, was auch er von Anezkas Gemahl hielt.

Hieronymus zuckte mit den Schultern. »Wäre er bei der Arbeit verunglückt, hätte man seine Frau schon verständigt.«

Franz raunte seine Zustimmung. Dann schwiegen beide.

»Morgen Nachmittag muss ich mich um die Fotografie des Kindes ohne Mutter kümmern«, meinte Hieronymus schließlich nachdenklich.

»Hast du eine Ahnung, wie du das bewerkstelligen willst?«

»Nein. Ist aber noch ein bisschen Zeit bis dahin.«

Franz schnaubte. »Oder auch nicht. Wir müssen für Anezka morgen früh aus den Federn. Wir haben es versprochen.«

»Wir?«

»Du hättest doch niemals einen alten Krüppel wie mich alleine zum Ziegelwerk geschickt. Wenn ich mich dort reinschleiche, spannen die mich noch vor einen Karren.«

»Das Fabriksgelände ist mit Sicherheit streng bewacht«, sagte Hieronymus leise. »Da müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir dort reinkommen.«

»So gefällt mir das schon besser.«

»Freu dich bloß nicht zu früh«, mahnte Hieronymus. »Ich fürchte nur, wir werden keine erfreulichen Neuigkeiten erfahren.«

»Das fürchte ich allerdings auch, mein Freund. Das fürchte ich auch.«

6 Wienerisch: anschnauzen.

7 Taugenichts.

V

Unweit jener Stelle, an der sich auf dem weitläufigen Wienerfeld neben Wirtshäusern Leim- und Beinsiedereien angesiedelt hatten, wo die Pottendorfer Bahn in die West-Donaulände-Bahn mündete und sich der Liesingbach idyllisch durch das Blumenthal schlängelte, ragten mehr als drei Dutzend Rauchfänge in den Morgenhimmel. Die Rauchwolken, die sie ausstießen, verdunkelten zuweilen die Sonne, die Fassaden der umliegenden Häuser waren rußgeschwärzt. Selbst das Regenwasser, das sich in Lacken und in Fahrrinnen gesammelt hatte, schimmerte so schwarz wie Erdöl. Ein brandiger Geruch war allgegenwärtig, gleich so, als könnte jeden Augenblick alles um einen herum in Flammen aufgehen. Ein Moloch im Süden der Kaiserstadt …

Und doch wurde hier das Herzstück dessen hergestellt, ohne das es keine Stadterweiterung Wiens und keine Prachtbauten an der neuen Ringstraße geben konnte – der Ziegel.

Nach dem Tod des patriarchalen Unternehmers Alois Miesbach, der 1820 den alten k.k. Fortifikations-Ziegelschlag gepachtet hatte, übernahm dessen Neffe Heinrich Drasche 1857 die Geschäfte. Dank der regen Bautätigkeit, die eine schiere Unmenge an Ziegeln verschlang, erweiterte er kontinuierlich die Fabrik und steigerte die Jahresproduktion auf weit über einhundert Millionen Stück des Baumaterials, was ihm im Volksmund den Spitznamen »Ziegelbaron« einbrachte. Europas nunmehr größte Ziegelfabrik warf enorme Profite ab – mit den Aktien allein vermehrte Drasche sein Vermögen um fast eine halbe Million Gulden pro Jahr. Dennoch ließ er für seine Arbeiter Wohnhäuser erbauen, für die er gar bei der Pariser Weltausstellung 1867 ausgezeichnet wurde, gründete eine werkseigene Versicherung für Invaliden und Pensionisten und spendete große Summen für humanitäre Stiftungen. 1870 wurde er zum Ritter von Wartinberg ernannt.

Trotzdem war die Lage der Arbeiter äußerst prekär. Sie kamen hauptsächlich aus den östlichen Kronländern des Kaiserreiches mitsamt ihren Familien – die »Ziegelbehm«. So säumten einige Kinder die Straße, auf der eine Kutsche mit zwei Fahrgästen unterwegs war, und erbettelten sich ein Zubrot für ihre Familien.

Franz seufzte ob des traurigen Anblicks, dann schnäuzte er sich in die Hand und besah das Ergebnis: ein dunkler, stellenweise schwarzer Schleim.

»Früher haben wir Kathedralen erbaut, um näher am Herrgott zu sein. Heute sind es diese verdammten Schornsteine.«

Hieronymus, der in der Kutsche neben ihm saß, maß ihn argwöhnisch. »Vom Beten allein kommt kein Fortschritt«, und spielte damit auf dessen früheres Leben als Mönch an.

Franz wischte sich die Hand mit einem Fetzen sauber. »Vom Beten allein kam noch nie etwas. Aber mit mehr Respekt gegenüber Mensch und Natur ließe sich etwas erschaffen, was nicht zulasten des einen oder anderen ginge.«

»Du solltest bei der nächsten Aktionärsversammlung als Redner auftreten. Ich bin sicher, die geschätzten Herren verzichten ob solch hehrer Ansinnen gerne auf ihre dicken Dividenden.«

Franz schnaubte verächtlich. »Die würden auf keinen Gulden verzichten, selbst wenn sie daran ersticken würden.«

Hieronymus’ Tonfall wurde lakonisch. »Wo ist die gute alte Zeit, wenn man sie braucht?«

Er griff in seine Westentasche, holte einige Kronen heraus und warf sie Richtung der bettelnden Kinder, die sie kreischend vor Freude einsammelten.

»Füttern S’ doch nicht die Gschropp’n«, echauffierte sich der Kutscher. »Sonst bing’ ma die Böhm gar nicht mehr an! Sie wissen doch, wie’s so schön heißt: Es gibt nur a Kaiserstadt. Es gibt nur a Wien. Die Wiener san draußen, die Böhm, die san drin.«

Hieronymus lachte schallend auf. »Da haben S’ wohl recht«, meinte er und machte eine kurze ernste Pause. »Ich komm übrigens aus Prag.«

Der Kutscher zuckte zusammen, als hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen.

»Und ich aus Königsberg in Ostpreußen«, setzte Franz nach. »Aber das macht bei Ihnen wahrscheinlich keinen Unterschied, weil ich eh nur ein Krüppel bin.«

»Entschuldigen S’, die Herrschaften, ich wollte nicht –«

»Fahren S’ einfach und halten S’ den Mund«, sagte Hieronymus in scharfem Ton. »Und hoffen S’, dass die Böhm nicht auch noch lernen, wie man eine Kutsche lenkt, sonst sind das bald Ihre Gschropp’n, die um Almosen betteln. Denn im Gegensatz zu Ihnen sind die Böhm fleißig und freundlich.«

Der Kutscher nickte mehrmals und murmelte ein »Sehr wohl, der Herr.«

Die Kutsche bahnte sich ihren Weg durch den kleinen Vorort Inzersdorf am Wienerberg, dessen schmutzig wirkende Häuser sich an die Hauptstraße reihten. Im Osten lag die vor vier Jahren gegründete private »Heilanstalt für Nerven- und Gemüthskranke«, im Westen das Drasche-Schloss mit einer prächtigen Parkanlage. Am Ende der Hauptstraße bog die Kutsche rechts in die Triester Straße ein, wo sie, nachdem sie den Liesingbach und den Gleiskörper der West-Donaulände-Bahn überquert hatte, vor dem schmiedeeisernen Portal der Ziegelwerke anhielt.

Hieronymus entlohnte den Kutscher, nicht ohne sich mit einem freundlichen »Děkuju« zu bedanken. Dann fegte er mit der Handfläche den Staub der Straße von seinem Raglanmantel, setzte sich einen steifen Hut auf, zog sich weiße Handschuhe an und klemmte sich ein Monokel vor das rechte Auge. Mit einer zu allem entschlossenen Miene deutete er mit seinem Flanierstock auf die Einfahrt.

»Wohl an, mein treuer buckliger Gefährte!«

Franz unterdrückte ein Grinsen. »Wen stellen wir denn heute dar?«

»Lass dich überraschen!«