Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

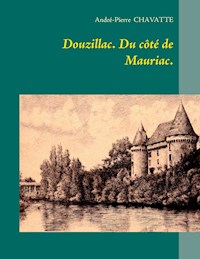

Fleuron de la commune de Douzillac, le château de Mauriac domine la rivière Isle, affluent de la Dordogne. Ce château fut la résidence des familles Taillefer, Talleyrand-Périgord et plus récemment de la famille Dumoncel. Dépendant du château, le moulin de Mauriac a traversé les siècles en diversifiant ses activités au fil du temps. Le château de Mauriac était le siège de la juridiction dite de Mauriac et Douzillac pendant l'ancien régime. Pendant quelques années, le lieutenant de cette juridiction fut Antoine Chevalier-Lareygne, nommé en 1779 par Madame Marie Elisabeth Chamillard, Marquise de Talleyrand.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sommaire

Le château de Mauriac à Douzillac

Photos du château de Mauriac

Hommage rendu à MM. Rémy et Maurice Dumoncel

Douzillac. La rivière Isle, les moulins, l'écluse, le bac

La rivière Isle

Généralités sur les moulins à eau

Les moulins à foulons

Les moulins à fer

Les moulins de Douzillac sur l'Isle et le ruisseau de la Forge

Procès entre Jean de Talleyrand et Bertrand de Grimoard

Historique du moulin de Mauriac

Vente du moulin de Mauriac comme bien national (19/4/1794

)

Construction de l'écluse et d'une maison éclusière. Devis

Influence du barrage de Mauriac sur le moulin de la Veyssièreappartenant à Théodore Bleynie situé sur le Vern

Réparations au barrage de Mauriac

Le bac de Mauriac

Tarif des droits de passage au bac de Mauriac

Pêcherie d'anguilles à Mauriac

Usine de Mauriac. Propriétaire Paul Lespinasse

Audiences des juridictions de Mauriac et Douzillac 1780-1788

Avant-propos

Nomination d'Antoine Chevalier-Lareygne au poste de lieutenant des juridictions de Mauriac Douzillac et Beauronne

L'affaire Coudert-Lachaud juillet 1780

Eymery Barronie chirurgien à Douzillac 12 juillet 1780

Affaire Duponteil-Martigne

Requête contre les cabaretiers 22 août 1780

Taxe du vin, de la viande et du pain 28 novembre 1780

Bernard Biot, sergent royal 19 décembre 1780

Requête contre Bordas et sa mère 11 mars 1781

Hilaire Bleynie 1782

Emancipation de Catherine Bleynie

Dommages causés par les inondations de l'Isle mars 1783

Affaire Vigeant-Martigne 16 mars 1787

Deux autres affaires

Enquête criminelle 1667-1668

Un exhibitionniste récidiviste 9 août 1880

Remerciements

Le château de Mauriac à Douzillac.

Situé sur la rive droite de l'Isle, ce château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) depuis le 12 octobre 1948. Seuls, le parc et les terrasses sont accessibles au public.

Extrait du cadastre napoléonien de 1818

Bâti aux XVème et XVIème siècles sur l'emplacement d'un ancien repaire médiéval du XIème siècle remplaçant lui-même une ancienne habitation gallo-romaine (dont des vestiges furent retrouvés dans les caves ainsi que des conduits primitifs amenant l'eau du village des Grands-Thonys), cet édifice était flanqué à l'origine d'une tour carrée, d'une enceinte à huit tours rondes, d'un donjon et d'une chapelle.

Le château de Mauriac avant 1863 (au fond, le moulin)

Ce château a appartenu aux vicomtes de Grimoard (famille ayant fondé avant l'an 1000 l'abbaye de Saint-Astier et construit les châteaux de Mussidan et Ribérac).

De cette famille dérivent plusieurs branches dont les damoiseaux de Grignols et leurs descendances , les Taillefer puis les Talleyrand-Périgord, propriétaires du château jusqu'à la révolution où il fut vendu comme bien national.

Le château vit passer de nombreux personnages illustres: Montaigne y passa une nuit lors de son voyage de retour d'Italie le 29 novembre 1581.

Le Chevalier de Lagrange-Chancel, poète et tragédien né au château d'Antoniac à Razac-sur-l'Isle, décrit Mauriac dans son "Carnet de voyages" en 1730.

Plus récemment des auteurs célèbres dont François Mauriac visitèrent ce château.

Pendant la seconde guerre mondiale, le propriétaire du château, Monsieur Rémy Dumoncel, accueillit dans les maisons dont il était propriétaire de nombreux réfugiés, Alsaciens et Lorrains et, au château, la famille de Jacques Royal, père de Ségolène.

Une légende sur le château de Mauriac a été écrite par Joseph Léon Chevalier-Lareygne, juge de paix à Mussidan et à Neuvic et maire de Douzillac de 1855 à 1870. Cette légende, parue dans l'Echo de Vésone, la Guiene monumentale et les Annales agricoles et littéraires a été reprise, mais d'une manière tronquée, par Marcel Secondat dans "Contes et légendes du Périgord" (Fanlac, 1970). On peut la retrouver dans son intégralité dans "On nous écrit de Douzillac" (André-Pierre Chavatte, chez Edilivre, 2010).

En 2010, Monsieur Maurice Dumoncel, propriétaire du château, décida de le vendre, ainsi que tous les meubles et les 40000 livres contenus dans les bibliothèques. Le château était dans la famille depuis 126 ans.

Photos du château de Mauriac.

L'entrée

Le corps de logis

Les communs

Une des deux tours

L'arrière des communs

Une des caves

Vue sur l'Isle

Le chemin de ronde

La rivière vue du chemin de ronde

L'Isle au niveau de Mauriac

L'arrière du château. Le chemin de ronde vu de l'extérieur.

Une fenêtre où l'on remarque la salamandre, emblême de François 1 er

Une magnifique charpente d'origine

Hommage rendu à MM. Rémy et Maurice Dumoncel

Le samedi 25 octobre 2014 à 11 heures a été inaugurée la rue "Rémy et Maurice DUMONCEL". La décision d'honorer à la fois le père et le fils a été prise en réunion de Conseil Municipal de Douzillac .Pourquoi donner leur nom à une rue de Douzillac?

Rémy Dumoncel:

Né à Romorantin (Loir et Cher) le 28 octobre 1888, il est le fils de Marcel Dumoncel, receveur des finances et de Hélène Garnier, soeur de Gustave Garnier, maire de Douzillac de 1904 à 1919.Après des études en faculté de droit, il entre en 1913 aux éditions Jules Tallandier dont il devient le directeur littéraire.

Mobilisé en 1914, il est blessé cinq fois et fait prisonnier. Son courage et son héroïsme lui valent plusieurs citations.

En 1919, il épouse Germaine Tallandier, fille de l'éditeur Jules TALLANDIER dont il aura cinq enfants.

En 1928, il dirige la publication "Cinémagazine".

En 1935, il devient maire d'Avon.

En 1940, la ville d'Avon étant occupée par les Allemands, il refuse de démissionner de son poste de maire et entre en résistance dans le réseau "Vélite-Thermopyles" et décide de ne publier que des auteurs non-collaborationnistes. Il aide notamment des écrivains juifs qui ne peuvent plus publier leurs oeuvres en leur fournissant des faux-papiers et une aide financière.

A Mauriac, il héberge des dizaines de familles réfugiées d'Alsace , de Lorraine ou des zones occupées. Grâce aux documents subsistant en mairie de Douzillac, la trace de ces réfugiés a pu être conservée et un document recensant toutes ces familles est à disposition en mairie.

Arrêté par la Gestapo le 4 mai 1944, puis incarcéré à la prison de Fontainebleau, il est déporté vers le camp de Neuengamme le 4 juin 1944 dans un convoi comptant 2028 hommes au départ de Compiègne-Royallieu.

Interné à Neuengamme, puis au camp disciplinaire de Dieburg Rodgau et enfin à celui de Watenstedt (Aciéries Herman Goëring, fabrique de munitions), il décède à Neuengamme le 15 mars 1945.

Depuis1946, une rue du XIVème arrondissement de Paris porte le nom de Rémy Dumoncel.

Le 17 janvier 1985, le titre de "Juste parmi les Nations" lui a été octroyé par le Comité Yad Vashem, a titre posthume.

Rémy Dumoncel

Maurice Dumoncel:

Fils de Rémy, il est né le 7 décembre 1919 à Paris. Après des études au collège de Fontainebleau, il obtient sa license ès lettres à la faculté de Paris. Il est aussi diplômé de l'Ecole Libre des Sciences Politiques.

D'abord chargé de mission au ministère des Affaires Etrangères (1944-1948), il devient éditeur et directeur littéraire des éditions Tallandier dont il sera plus tard le Président Directeur Général).. Il occupe de nombreuses fonctions dans d'autres maisons d'édition, en qualité de directeur ou d'administrateur: Fayard, Plon, Grasset...

Il se marie à Douzillac le 18 avril 1963 à Mademoiselle Constance de Toulouse-Lautrec-Montfa dont il aura deux filles.

Nommé Président actif du "Comité d'aide à la restauration du château de Hautefort" après l'incendie du 31 août 1968, son action est déterminante dans la reconstruction de ce château.

Maurice Dumoncel était Officier de la Légion d'Honneur et Commandeur des Arts et Lettres.

Très attaché au château de Mauriac, (propriété familiale pendant 126 ans), et à Douzillac, M. Maurice Dumoncel venait s'y ressourcer dès que ses occupations lui en laissaient le loisir.

M. Maurice Dumoncel est décédé à Paris le 24 décembre 2013.

Maurice DUMONCEL.

Inauguration de la rue Rémy et Maurice Dumoncel par M. Dominique Mazière, Maire de Douzillac.

Douzillac La rivière Isle, les moulins, l'écluse, le bac.

La rivière Isle

L’Isle, en occitan «Eila», prend sa source dans le département de la Haute-Vienne au sud du hameau de Rongeras (Janailhac) près de Nexon, à 420 mètres d’altitude. Sa longueur est estimée à 255 km dont seuls 87 sont navigables. Elle se jette dans la Dordogne à Libourne. Sa pente moyenne est de 1,56m/km. Elle reçoit une trentaine d’affluents dont la Loue, la Dronne, l’Auvézère, le Lary, et, plus près de Douzillac, le Vern, le Salembre et la Beauronne.

L’Isle fut utilisée comme voie de communication pendant l’empire romain.

Selon diverses sources, l’Isle fut naturellement navigable jusqu’au 13ème siècle, date avancée pour la construction des barrages et des moulins. En 1244, le comte et les maires et consuls de Périgueux apposent leur signature au bas de chartes passées entre eux et les seigneurs de Mussidan, Montanceix et Grignols qui promettent de faire rompre les écluses des moulins pour permettre le libre échange des barques contre perception d’un droit de péage sur toutes les marchandises. Le cours de la rivière est coupé par des barrages (écluses) lesquels ne sont pas encore munis de pas ou de tout autre ouvrage facilitant le passage des bateaux.

En 1274, Edouard 1er, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine, ordonne à ses officiers d’entreprendre les travaux destinés à rendre l’Isle navigable entre Libourne et Périgueux.

Un acte daté de 1305 et conservé à la Tour de Londres, commission du roi d’Angleterre à ses sénéchaux, mentionnerait également les travaux entrepris pour rendre la rivière l’Isle navigable.

Un arrêt du Parlement de Bordeaux daté du 25 août 1507 déclare la rivière navigable de Périgueux à Libourne et prescrit que les pêcheries et autres obstacles qui gênent la navigation seront démolis, qu’en outre les passages seront ouverts aux écluses des moulins.

En 1665, l’Isle est une nouvelle fois classée au rang de rivière navigable, par une ordonnance royale. De 1670 à 1696, 42 passelis ou pas-de-roi sont construits entre Laubardémont et le pont des Barris à Périgueux.

Les pas-de-roi sont toutefois inadaptés pour une navigation régulière: ils consistent en une ouverture ménagée dans le barrage, passage encadré par 2 bajoyers1 en maçonnerie et fermé par des poutres superposées encastrées dans des rainures. La manoeuvre consistait à faire vider les retenues aussi souvent qu’un certain nombre de bateaux se présentait pour passer, ce qui interrompait nécessairement la marche du moulin établi à côté du barrage. Les 2 biefs étaient ramenés au même niveau, les bateaux pouvaient franchir le pas. D’un emploi malaisé, les pas-de-roi sont décriés par les bateliers et les meuniers. De plus, les entrepreneurs ont fait «des pas si courts et si étroits qu’il a été impossible de s’en servir, n’ayant pas seulement douze pieds de large et dix-huit de long». Aussi l’ingénieur des travaux de l’Isle en 1733, M. de Saint André, peut-t-il écrire à l’intendant «qu’inutilement avait-on dépensé cent mille écus avant 1696 pour la construction de 42 pas qui n’ont jamais servi à la navigation».

Beaucoup d’aménagements ont été réalisés au 19ème siècle pour faciliter la navigation sur l’Isle et notamment la création de barrages, d’écluses et de chemins de halage.

Les crues :

La rivière était sujette à des crues dévastatrices. En mai 17832, Gabriel PAJOT-LAFOREST, juge civil, criminel et de police des juridictions de Mauriac et de Douzillac dresse le procès-verbal des dommages causés sur la paroisse par la crue du début du mois de mars : «la plaine a beaucoup souffert par le débordement de ladite rivière qui l’a inondée pendant plusieurs jours, a noyé les blés qui y étaient ensemencés, a comblé les fossés et enlevé partie des haies qui séparaient les possessions des particuliers a éboulé les terriers qui se trouvaient sur les bords des chemins, détruit et enlevé partie des arbres qui se trouvaient sur les bords des petits ruisseaux ; la terre qui s’est éboulée sur lesdits bords a été entraînée avec lesdits arbres par la violence et l’impétuosité de l’eau, les prés ont été sablés d’une façon extraordinaire, les terres en labour ont été fort endommagés par l’enlèvement du terrain, par les fosses que la force et la rapidité de l’eau y ont faites, ainsi que par les gros amas de sable, pierres et cailloux que la même violence et abondance de l’eau y a rassemblés. L’autre moitié de ladite paroisse qui est en terriers a été considérablement endommagée par les ravins qui ont entraîné la terre des tertres, les pierres et les cailloux dans les vallons, fait des creux d’une longueur et profondeur considérables, arraché des arbres et notamment beaucoup de ceps de vigne et couvert les prés de sable, pierres et cailloux. …» 3

Le 5 mai 1837, le Maire attire l’attention du Conseil Municipal sur «les ravages considérables causés aux meilleurs fonds de la commune qui avoisinent la rivière de l’Isle, à raison des fréquents débordements et inondations de cette rivière. Outre l’enlèvement de la majeure partie des terres végétales déjà travaillées et ensemencées aux époques les plus ordinaires de ces submersions, les propriétaires riverains perdent le fruit de leur travail, leurs grains ensemencés et sont, de plus, privés d’autres récoltes très précieuses quoique néanmoins obligés d’acquitter l’impôt établi sur les fonds. Des plaintes journalières sont déposées auprès des autorités locales sur la négligence qu’accuse jusqu’à présent, l’administration de la navigation à prévenir de semblables désastres par l’établissement de digues aux issues ou dérivations principales par où commencent les inondations … obligation expresse au garde éclusier de la Fonpeyre, dans les hautes eaux, d’ouvrir les vannes du pertuis de ce barrage ….»

La demande de construction de digue est réitérée lors du Conseil Municipal du 9 août 1839, après une nouvelle crue.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 21 mai 1841, après de nouveaux débordements de la rivière, le Maire, évoquant la plainte auprès du Préfet de 1837, mentionne qu’un ingénieur de la navigation était venu sur les lieux en 1838, mais que le travail préparatoire exécuté alors, «était resté dans l’oubli et sans aucune suite d’exécution».

Lors des délibérations du Conseil Municipal du 15 août 1896, le Maire expose que «avant l’établissement de la navigation sur la rivière de l’Isle, les récoltes sur pied situées sur le bord de ce cours d’eau et notamment les foins, n’avaient pas à souffrir des inondations. Le Conseil Municipal demande que «des ordres précis soient donnés aux agents de la navigation pour que les hausses des écluses soient abaissées et les vannes ouvertes à toutes les crues qui se produiront du 1er mai au 1er juillet de chaque année …».

Le 21 février 1897, Mr Thoret, conducteur des Ponts et Chaussées rejette cette proposition.4

En 1902, de nouvelles inondations créeront de nouveau «un préjudice considérable aux riverains», «ces inondations étant dues, en partie, au mauvais état et au fonctionnement défectueux des pertuis. Le Conseil Municipal désire obtenir du service des Ponts et Chaussées, l’installation de vannes semblables à celles qu’il a fait placer avec succès à l’écluse de Duellas».5

Le développement du chemin de fer et, plus tard, du transport routier a entraîné le déclin progressif du transport fluvial. La dernière gabare, le «Roger-Madeleine» a cessé son activité en 1957. La rivière Isle est alors rayée de la nomenclature des voies navigables.

1 Bajoyer : Chacun des massifs en maçonnerie qui forme la partie latérale d’une chambre d’écluse.

2 La crue de 1783 a atteint 4m50 à Mussidan et 5m21 à Périgueux.

3 Série B-2B89 des Archives Départementales de la Dordogne. Voir aussi : «Douzillac au hasard des lectures-Audiences des juridictions de Mauriac et Douzillac, 1780-1790» (André CHAVATTE)

4 Source : relevé des délibérations du Conseil Municipal de Douzillac (19ème siècle) effectué par Mme Sylvie VIDAL. (voir ci-après)

5 Relevé des délibérations du Conseil Municipal de Douzillac (20ème siècle) effectué par André CHAVATTE (voir ci-après)

Généralités sur les moulins à eau.

L’existence du moulin à eau est attestée, peu avant l’ère chrétienne, en Syrie. Sa roue à palettes, en position horizontale dans le courant qui l’entraîne, est surmontée d’un axe vertical. Ce dernier, soumis à un mouvement de rotation, traverse une meule inférieure gisante et fait tourner la meule supérieure dont il est solidaire. Les Romains adoptent un moulin à eau dont le mécanisme est différent : la roue hydraulique, disposée verticalement, tourne sur un arbre horizontal portant une roue à chevilles.

Primitivement destiné au broyage des grains, le moulin à eau va connaître d’innombrables applications : broyage du malt, du pastel, des écorces (tan), des olives, des graines de moutarde et d’oeillette. Après le 11ème siècle, et l’emploi des cames pour transmettre le mouvement, la roue hydraulique devient un véritable moteur industriel, le seul en usage jusqu’à l’invention de la machine à vapeur.

C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers moulins à foulon.6 L’arbre de la roue hydraulique tourne devant une batterie de maillets, placés en position de bascule au-dessus des cuves de drap. Frappé par une came, le manche d’un maillet s’abaisse tandis que la masse est relevée; puis cette dernière, après passage de la came, retombe de tout son poids sur l’étoffe. Des moulins à chanvre fonctionneront ensuite selon le même principe. Au XIIIème siècle, la roue hydraulique entraînera des marteaux de forge. Une étape plus décisive marque, cependant, l’évolution du moulin à fer: la roue hydraulique est appliquée, au XIVème siècle, à la soufflerie, le plat supérieur du soufflet étant rabattu par une came. Ce procédé révolutionnaire permet l’essor de la métallurgie, la soufflerie mécanique ayant une grande puissance de feu.

La roue hydraulique est aussi le moteur du moulin à papier et de la scie mécanique (Moulin de Beauronne).

6 Voir ci-après

Les moulins à foulons

Le foulonnage consistait à dégraisser des draps de laine dans l’eau de la rivière. Pour cela, on plaçait l’étoffe dans une cuve remplie d’eau et de terre glaise ou d’argile, puis elle était frappée successivement par trois paires de pilons mus par la force hydraulique. Cette opération, en feutrant les fils de laine, apportait aux draps une douceur particulière.

En 1839, Guillaume Cluzeau, teinturier à Mauriac, demande l’autorisation d’établir un moulin à foulon sur le ruisseau de la Forge, à Mauriac.7

Moulin à foulon

7 Voir ci-après

Les moulins à fer

Douzillac était doté, au niveau de Mauriac, près du château, d’un moulin à blé et à fer. Si l’on connaît les moulins à grains (blé, seigle, orge…), il n’en est pas toujours de même pour les moulins à fer.

Ces moulins à fer sont aussi appelés «martinets» (la définition première du martinet est celle de «marteau mû par l’eau»). Les «martinettes de ferratière» sont d’abord de petits établissements utilisant de petites roues à palettes de 1m à 1m30 de diamètre entrainant un marteau léger, dans lesquels on forge et on répare les outils aratoires. Vers la fin du XIVème siècle, on saura y faire l’acier directement par décarburation au bas fourneau.

Le sens du mot «forge» est variable: il y eut d’abord les «martinets» de la métallurgie directe, plus tard la «forge à convertir» ou «affinerie» réalisait l’affinage de la fonte.

Le personnel de ces forges était composé d’un «Maître de forge», de «valets de forge ou goujeards» et de «martineurs».

En 1540, c’est un nommé Bonnet (descendant de Mathurin cité dans le procès entre Talleyrand et Grimoard?) qui est Maître de la forge de Mauriac8.

Le martinet.

Notions de législation :

Au moyen-âge, le moulin est, dans nos régions, un moulin banal. Le seigneur possède le droit de :

«Contraindre les vassaux à venir au moulin et d’y payer pour la mouture des grains un droit qui est réglé par la coutume et l’usage», droit généralement fixé au seizième du poids des grains.

«Empêcher les vassaux de construire des moulins dans le ressort de la seigneurie» (règle fondant le monopole).

«Empêcher les meuniers voisins de venir chasser», c’est-à-dire de venir prendre les blés des habitants de la seigneurie où il existe un moulin banal.

La banalité est un droit seigneurial revendiqué aussi bien par les ecclésiastiques que par les laïcs. Droit féodal, il est supprimé dans la nuit du 4 août 1789. En règle générale, il s’appliquait à la plupart des moulins et des seigneuries, mais ne les concernait pas toutes : «le seigneur qui n’a pas droit de banalité attaché et annexé à son moulin ne peut empêcher les particuliers, ses tenanciers, de bâtir moulin, four et pressoir sur leurs fonds et héritages, usant du droit commun et de la liberté naturelle». Par contre, seuls les plus riches pouvaient être propriétaires d’un moulin.

8 AD Dordogne Série E 2E1820-50

Les moulins de Douzillac sur l’Isle et sur le ruisseau de la Forge.

Si l’on comptait à une époque deux moulins importants à Douzillac, un seul était sur la rivière Isle, celui de Mauriac. Le second était installé sur la Beauronne, le bien nommé «Moulin de Beauronne». Un autre moulin, dit «à foulon», fut construit près du moulin de Mauriac, sur le ruisseau de la Forge.

Le moulin de Mauriac, aujourd’hui disparu, et remplacé par une micro-centrale, était situé à proximité du château du même nom et peu de documents concernant ce moulin subsistent tant dans les archives de la commune qu’aux Archives Départementales de la Dordogne.