Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

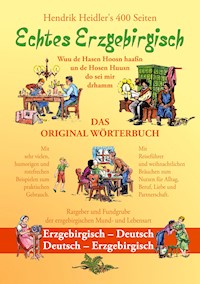

In der 7. Auflage seines heiteren und nunmehr 400 Seiten umfassenden Original Wörterbuch und Ratgeber der Erzgebirgischen Mundart bringt Hendrik Heidler eine riesige Menge an "neuen", bisher unveröffentlichten Wörtern, Anwendungsbeispielen, Weihnachtsbräuchen, Redewendungen, Spottversen, Spitznamen, Sprüchen und Reisetipps. Ihm gelingt es damit wieder auf seine einfache Weise, durch Gegenüberstellung von "Mundart" und Hochdeutsch, gleichermaßen "Uhiessche" und die erzgebirgische Seele amüsant anzusprechen und wiederzugeben. Um das zu vervollständigen, fügte er nun das völlig neu erstellte Wörterbuch "Deutsch - Erzgebirgisch" hinzu. Unbekümmert schreibt er seine erzgebirgische Muttersprache so, wie er sie hört und spricht. Von Verhochdeutschungen grenzt er sich bewusst ab und bricht dabei munter alle Regeln der deutschen Rechtschreibung. Das ist ihm eine Freude, auch, weil er gerade darin seine heitere Chance sieht, das Erzgebirgische als eigene Sprache zu erhalten und wiederzuentdecken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Cora.

Hinweis

Der Inhalt dieses Buches ist nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt und wurde mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Da es im Bedarfsfalle den individuellen und fachkundigen Rat nicht ersetzet, sondern lediglich der Bildung dient, ist es erforderlich, sich an erzgebirgische Ureinwohner Ihres Vertrauens zu wenden. Autor und Verlag übernehmen keinerlei Haftung für Schäden oder Folgen, die sich aus dem Gebrauch oder Missbrauch des hier vorgestellten Erfahrungswissens ergeben.

Hendrik Heidler

Geboren 1961, wohnt seither in Scheibenberg/Erzgebirge; Dipl.-Ing. für Elektronik; Konstrukteur in Forschung und Entwicklung; Nach 15 Jahren Aufgabe seines Unternehmens für neuen Lebensweg: Ausbildung in Klassischer Homöopathie; Heilpraktik, Phytotherapie, Hospiz, Spiritueller Medizin sowie Intensivweiterbildung/Ausbildung, Erfahrung und Einweihung in lebendigem Schamanismus; seit 2008 in eigener TraumzeitPraxis tätig; Kräutermann, Geschichtenerzähler und Buchautor; Durchführung von Kräuterführungen, Bildvorträgen und Märchenstunden; Vater von fünf Kindern.

Ein Vorwort

DIE Regeln erzgebirgischer Schreibweise gibt es nicht und das ist gut so, auch wenn immer wieder Versuche unternommen werden, Alleinvertretungsansprüche anzumelden, insbesondere am fast heilig gesprochenen Anton Günther anlehnend. Ohne dessen wundervolle Volkslieder auch nur im geringsten klein zu reden, mag ich dessen erzgebirgische Schreibweise überhaupt nicht. Sie wirkt wie ein Kompromiss zwischen Erzgebirgisch und Hochdeutsch, wohl damit seine Lieder touristisch auch für „Uhiessche“ les- und kaufbar sind. Freilich ist dieser Gedanke verlockend, doch verzichte ich im Sinne des ursprünglichen mundartlichen Klanges darauf.

Dabei ist mir bewusst, ebenfalls von der Verhochdeutschung infiziert zu sein. Was allgemein dabei heraus kommt, klingt mitunter, wie das schlechteste Sächsisch oder eben in etwa so, wie es Anton Günther aufschrieb. Unbewusst trug er und seine standardisierungswütigen Jünger dazu bei, das Erzgebirgische auf die „Rote Liste“ untergehender Mundarten zu bringen. Tote Traditionskonservierung mit künstlichen Trachten hilft da kaum weiter. Lebendige, aus dem Leben gegriffene Laientheater, wie aus Crottendorf, wirken hierfür wesentlich fruchtbarer. Deshalb, und wegen der von mir angestrebten Störung des überall bemerkbaren Einheitswahns, nehme ich mir ganz munter die Freiheit, auf jegliche hochdeutsche Sprachregeln zu pfeifen und die erzgebirgischen Wörter so wiederzugeben, wie sie meine Ohren hören, meine Stimme spricht und mein Gefühl erfasst. Dafür schloss ich die Augen und wiederholte sie mitunter unzählige Male, bis mir die zu wählende Schreibweise halbwegs annehmbar erschien. Klingt das nun wie ein hartes „P“ oder ein weiches, klingt es nach einem „A“ mit ausklingendem „O“ oder mehr nach einem „Ä“ oder „E“ oder oder. Eigentlich wollte ich, wie für Mundarten üblich, generell auf Umlaute verzichten aber manchmal brachte ich es nicht übers Herz, weil so ein „Ä“ doch auch zu den vielen erzgebirgischen „As“ gehört.

Auch ist mir bei dieser Methode völlig klar, dass es jedem fundamentalistischen Erzgebirger die Schuhe ausziehen muss. Aber das ist deren Sache, glaube ich doch das Erzgebirgische nicht mit musealen Methoden erhalten zu können, wie sie leider in gewissen erzgebirgischen Vereinen mit unerträglicher Wiederholung üblich sind. Als Maßstab gelten offensichtlich die strammen goldenen Dreißiger und welche Ironie, wohl eben gerade der an dieser Zeit zerbrochene Anton Günther. Deshalb bevorzuge ich unbekümmerte Einfachheit und das Ignorieren jeglicher Tabus. Und so freue ich mich immer wieder, wenn Kinder mit Genuss in meinen Wörterbüchern nach Schimpfwörtern blättern, um sie mit größter Freude zu gebrauchen. Was nützen hingegen stramm-deutsche Veranstaltungen in Bergasthäusern, bei denen zur so genannten erzgebirgischen Hymne: „Deitsch un frei ...“, aufgesprungen und (ähnlich wie der Untertan von Heinrich Mann) mit kerzengeradem Rücken diese lauthals geschmettert wird?

Sei es, wie es ist, auch das wird das Erzgebirge (hoffentlich) überstehen und dazu kann sicherlich auch der aufdeckende, nichts vormachende erzgebirgische Humor beitragen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und Denken.

„Glick auf!“

Hendrik Heidler – Scheibenberg, 31. August 2009

Vorwort der 5. Auflage

Leben heißt Wandlung. Wie kann da etwas genau so bleiben, wie es einmal war? Das erscheint mir unmöglich, es sei denn, Leben wird in künstlich konservierte Strukturen und Prozesse gebannt. So ist auch die Sprache Ausdruck von Leben und damit nie dem Stillstand unterworfen. Das mag manchmal traurig erscheinen, sehnsüchtige Rückblicke an „Goldene Zeiten“ anregen, aber so ist es nun, und auch mit dem Erzgebirgischen kann es nicht anders sein. Dass freilich „das Erzgebirgische“ Gefahr läuft, zu verschwinden, hat weniger mit dessen Wandlungskraft zu tun sondern viel mehr mit dem alltäglich bis in die Träume hinein reichenden, medialen Eindringlingen des Hochdeutschen. Wen wundert es also, wenn alle „toten“ Spracherzieher, vom Handy, über die Computer bis Fernsehen und Rundfunk ihre gleichmacherischen Spuren hinterlassen. Das ist freilich nicht nur ein ungewollter Kolateralschaden (Nebeneffekt) sondern absichtsvolles Ziel zur Optimierung der Natur- und Menschenverwertung. Man stelle sich nur eine Bedienungsanleitung einer erzgebirgischen High-Tech-Maschine in Erzgebirgisch oder ein erzgebirgisch plapperndes Mädel im Bundeskanzleramt vor. Leider erscheint das lächerlich und unmöglich. Aber daran ist nicht das Erzgebirgisch „schuld“ sondern menschenfeindliche Strukturzwänge und deren blinde Erfüllungsgehilfen, die das Aufgeben von Mundart und Spracheigenheit als wirtschaftliche Notwendigkeit „versachlicht erzwingen“ – wer nicht mithält, fällt durch.

Natürlich unterliegt auch meine Wahrnehmung des Erzgebirgischen einer Wandlung. Seit dem Erscheinen des ersten Minibüchleins der Erzgebirgischen Mundart im Jahre 1997 sind fast zwanzig Jahre vergangen, und auch die erste Ausgabe dieses Gesamtwerkes erschien bereits im Jahre 2009. Vieles ist mir seither durch den Kopf gegangen. Dabei tauchte auch die Frage auf, ob das Erzgebirgische „nur“ Mundart oder eigene Sprache sei. Auch jetzt gelingt es mir noch nicht, diese Frage eindeutig zu beantworten. Heute neige ich dazu, im Erzgebirgischen eine eigene Sprache zu sehen, die zu einer Mundart verkommen ist, weil es inzwischen nur noch wenige, ganz eigene Begriffe im alltäglichen Gebrauch kennt. Aber von seinem Wesen her scheint das Erzgebirgische eine eigene Sprache zu sein, die ein eigenes Selbstbewusstsein für Erhalt und vor allem Wiedergebrauch bedarf. Die Erzgebirger sind ein eigenes Völkchen und keine Sachsen. Trotzdem plädiere ich nicht für einen eigenen erzgebirgischen Staat, sondern das Auflösen von Staatswesen, die grundsätzlich nur der vereinheitlichten Verwertung von Menschenleben dienen und nicht den lebensfördernden Eigenheiten von Individuen, Völkern und deren Sprachen.

Hendrik Heidler – am Scheibenberg, 8. Mai 2015

Vorwort zur 6. Auflage

Wie jedem Autor freut es mich, wenn die eigenen Bücher Anklang beim Leser finden und sich sogar sich auf seine Werke bezogen wird. Gelingt es einen sogar, etwas Neues zu gestalten, ein Original, wird es nicht ausbleiben, dass sich bald ähnliches findet. So ist der Lauf der Dinge und doch kann es keine zwei Originale geben, wie es keine zwei erste Plätze gibt. Freilich finden sich nun zwei Gruppen von nachfolgenden Autoren. Die einen bauen auf das Original auf, ohne es zu leugnen. Bei diesen finden sich auch korrekte Quellenangaben, auch die des Originals. Die anderen hingegen, ändern hier und da einiges ab und reklamieren auf diese Weise die Originalität für sich selbst. Vergeblich sucht man selbst in den obligatorischen Quellenangaben nach dem schlichtesten, sachlichsten Verweis auf das Original. Dennoch springen einen zumeist die übernommenen Eigenarten des Originals an ... kopiert will eben gekonnt sein. Sei es drum, auch Kopien bestätigen: Das Original!

Ja, ja, der Erzgebirger hat auch eine neidische, missgünstige Eigenart. Die nahezu vollständige Ignoranz erzgebirgstümelnder Vereine nebst mancher Medienunternehmen für dieses auffällig erfolgreiche, erzgebirgische Original spricht eine beredte Sprache. Obwohl alle, die sich mit dieser Thematik beschäftigen schon blind sein müssten, um es zu übersehen. Dem begegne ich als Urheber des Originals mit Humor, Leidenschaft und einfühlsam erzgebirgischer Originalität – und einem kleinen geschichtlichen Rückblick seit Erscheinen des ersten Erzgebirgisch-deutschen Wörterbuchs im Jahre 1997.

Das kam so: Scheibenberg bereitete seine 475-Jahrfeier vor. Während der reichlich stattfindenden Sitzungen kam doch zu recht häufigen Wiederholungen, längst Besprochenen, besonders gegen Ende der Veranstaltungen. Meine Gedanken triffteten ab und blieben plötzlich an eigentümlichen Ausdrücken der erzgebirgischen Sprache hängen, welche ich selbst nicht mehr benutzte. Aber von meinem Großvater hatte ich sie ebenfalls noch im Ohr. „Schade“ dachte ich, „wenn die alle verloren gehen.“ Also blickte ich den Hiesschen „aufs Maul“ und bekritzelte die Rückseite der Einladung mit unzähligen, und oft genug köstlichen Ausdrücken und Redewendungen. So war’s und dann bekam es eine eigene Dynamik. Während der Arbeit füllten sich Notizzettel. Zu Hause fieberten meine Eltern nach vergessenen Begriffen, und nach jedem Besuch bei Freunden brachten sie viele Wörter und Sprüche mit.

Bald füllten sie einen komplettes Heft DIN A5. Irgendwie gefiel mir das Format nicht, weshalb sich ein kleines Minibüchlein im Format 10 x 7 cm anbot. Der Rest war schlichtweg Fleiß und finanzpraktisches Umsetzen. Umschlag einfarbig rot, Inhalt schwarzweis, Taschenbuch. 1.000 Stück wurden getruckt. Wie es schien, recht mutig für das Erzgebirge. Aber es kam ganz anders. Die Festwoche in Scheibenberg begann und die eintausend Exemplare waren in sage und schreibe einer einzigen Woche ausverkauft. Mehrere Auflagen folgten und viele, viele Zuschriften gingen ein. Daraus erwuchsen vier weitere Minibücher (grün, blau und gelborange) sowie im Jahre 2009 die Zusammenfassung mit wieder umfangreicher Erweiterung in einem gesamten Werk, welches die jetzige 6. Auflage zur Grundlage hat. Auf der folgenden Seite finden Sie die Abbildungen der vier Minibücher.

Die jetzige 6. Auflage ist sicherlich der dritte, umfassendste Schritt mit der Erstausgabe seit 1997. Mit knapp 400 Seiten nahezu verdoppelte Seitenzahl. Völlig neu hinzugekommen ist die eigentlich so naheliegende, bisher jedoch „übersehene“ Übersetzung vom Hochdeutschen ins Erzgebirgische. Auch Fremde „Uhhiesche“ haben damit die Möglichkeit, aus dem Hochdeutschen heraus, die erzgebirgischen Wörter zu finden. Das halte ich für einen bedeutenden Schritt hin zum Verständnis unseres wunderbaren Erzgebirgisches und dessen Erhalts.

Dass ich auch hier wieder standhaft die Regeln des Hochdeutschen breche schließt natürlich keineswegs aus, viele Überschneidungen und unsinnige Dopplungen auszumerzen sowie, für das Verstehen sinnvolle Anlehnung ans Hochdeutsche dennoch anzuwenden.

Schlussendlich findet dieses Werk nie ein Ende. Selbst jetzt liegen wieder Zettel auf meinem Schreibtisch, mit weiteren, noch unveröffentlichten Wörtern. Doch darf es nun genug sein. Ich habe Lust auf etwas anderes. Und nach fünf Monaten angestrengten Überarbeitens weiß ich nicht, ob ich noch einmal eine weitere Auflage gestalten werden. Aber das steht in den Sternen und jetzt freue ich mich, Ihnen diese, mit schönen farbigen Zeichnungen und einem extra der erzgebirgischen Weihnachtszeit gewidmeten Kapitel (aus: Rubbrich, Rubbrich Baasnstiehl) ausgeschmückte Auflage präsentieren zu können.

Hendrik Heidler – am Scheibenberg, im Jahre 2019

Titel des ersten Wörterbuchs der erzgebirgischen Mundart, 1997

Titel des zweiten Minibuchs mit erzgebirgischen Redewendungen, Sprüchen und Versen, 1997

Titel des zweiten Bandes zum ersten Wörterbuch der erzgebirgischen Mundart, 1998

Titel des dritten Bandes zum ersten Wörterbuch der erzgebirgischen Mundart, 2000

Inhaltsverzeichnis zum Wörterbuch Erzgebirgisch – Deutsch

Wörterbuch Erzgebirgisch – Deutsch

A

wie

affiter Abeedeckl

B

wie

bobln in dr Bodwann

C

wie

Chrisbaam aus Cranzl

D

wie

deitsche Dirre

E

wie

egal Eelsardining

F

wie

fischbrn in Finstern

G

wie

gekasteltes Gaafrlatzl

H

wie

Hei haahe

I

wie

immering illern

J

wie

Jannewahr in Johannstadt

K

wie

keene Kaasfiss

L

wie

Lattschrle mit dr Lappdalla

M

wie

Matschpflaum mitn Meppl

N

wie

neetiches Nickrle

O

wie

Ohp un Ohm

P

wie

prassldirre Pfaarsammln

Q

wie

quaarkeppitis Quaarkl

R

wie

Raffer rausnamme

S

wie

Siech sei Scheppdeckl

T

wie

tschackite Tschuck

U

wie

uvrmutts Ugelick

V

wie

Vat vereppln

W

wie

winnrliches Wirml

X

wie

Xr x-sn

Z

wie

Zackl Zah

Inhaltsverzeichnis zum Wörterbuch Deutsch – Erzgebirgisch

Wörterbuch Deutsch – Erzgebirgisch

A

wie

am Abend ausruhen

B

wie

beten in der Badewanne

C

wie

der Chemnitzer Christbaum

D

wie

von Dienstag bis Donnerstag

E

wie

Eisbein essen

F

wie

fettiges Fädchen

G

wie

große Gurken gegessen

H

wie

Heu haben

I

wie

immer inhalieren

J

wie

das ganze Jahr über jammern

K

wie

Käse und Kartoffelpuffer

L

wie

leichter Löffel

M

wie

mäkelnde Mädchen

N

wie

nackt auf dem Nachttopf

O

wie

am Ofen oben

P

wie

plötzlich purzelnde Pferdeäpfel

Q

wie

beim Quicki quieken

R

wie

am Reifen reibt etwas

S

wie

mit der Säge sägen

T

wie

der Trottel trödelt

U

wie

unglaubliches Ungeschick

V

wie

Vögel verscheuchen

W

wie

mit der Waage wiegen

X

wie

X-Beine x-sen

Z

wie

Zähne ziehen

Inhaltsverzeichnis der Anwendungsbeispiele

Beispie zum rechten Gebrauch

A

wie

A(a)nfang

Abneigung

Alter

Angeln

Angst

Anstrengung

Arbeiten

Ärger

Armut

Aufforderung

Aufregung

Auslachen

Aussehen

Austreten gehen

B

wie

Beisammensein

Beischlaf

Berufe

Beschränktheit

Betrunken sein

Böse Menschen

Busen

D

wie

Demütigung

Drohung

Dummköpfe

Durst

E

wie

Eigenwilliger Mensch

Einsichten

Eitelkeit

Ekel

Empörung

Erschöpfung

Erschrecken

Erzgebirge

Essen

F

wie

Faul

Fasching

Fehler

Feststellung

Fluchen

Frauen

Frech

Freche Sprüche

Fremdgehen

Freude

G

wie

Geld

Gespür

Glück

Große Menge

Großkotz

Gut

H

wie

Hilfe

Hoffnungslosigkeit

Hören

Hunger

I

wie

Idee

K

wie

Kälte

Kinder-Verslein

Körperliche Beschwerden

Kosewörter

Krankheit

Küssen

L

wie

Langeweile

Langsamkeit

Liebe

Lügen

M

wie

Männer

N

wie

Nachsehen haben

Necken

Neugier

Neid

O

wie

Ortschaftsverse

Ortsspitznamen

P

wie

Penis

R

wie

Raffiniert

S

wie

Sehen

Schimpfen

Schimpfwörter

Schlafen

Schlagen

Schlechte Nachrede

Schlitten fahren

Schmeicheln

Spitznamen

Sprechen

Stehen

Stehlen

Sterben

Stimmung

Sturheit

Stürzen

T

wie

Trinken

Türen

U

wie

Unbekümmertheit

Ungläubigkeit

Unordnung

Unsitten

V

wie

Verantwortung

Verstehen

W

wie

Weihnachten

Weisheiten

Wortspielerei

Wünsche

Z

wie

Zählreime

Zeitangaben

Inhaltsverzeichnis zur erzgebirgischen Weihnachtszeit

Erzgebirgsweihnacht

Rubbrich, Rubbrich Baasnstiel

Dr Rubberrich

Dopplfanstr

Dr arschte Bargmaa

Mannle aufweckn

De Fanstrlichtle

Dr Chrisbaam

De Mettn

Dr Stolln

Dr Hoosnbrotn un de Grinn Kließ

De scheene Beschering

Inhaltsverzeichnis – Kleiner Reiseführer

Kleiner Reiseführer mit Auskenner-Tipps

Ja und Nein

„Na mei Freindl“ – Erste Begegnung mit echten Erzgebirgern

Höflichkeit, was ist das?

Net is net „nett“ – Das „Nicht“ verrät ihn!

Wer, Wie, Was?

Kennenlernen

„He?“ – Die einfach freundliche erzgebirgische Art

Verabredung, Flirt und so weiter

Essen

Krankheiten und Beschwerden

Auf Wiedersehen

„Su Gott will!“ – Gute Wünsche, Auskunft geben

Zahlen, Maße, Gewichte

„Aaangmooß“ und sonstige erzgebirgische Einheiten

Richtungsangaben

Man fährt in die/nach

Temperaturen

Uhrzeit, Zeit

Frieh un ohmsd

Sonstige Zeitangaben

Datum

Wochentage

Über den 1. April

„Heilschr Ohmd“

Jahreszeiten

Erzgebirgische Feiertage

Über die Internächte

Wetter

Wie ward dee heit is Wattr?

Reisen und Auto

Ach du Ugelick

Huhnackitt

Feierohmd

Dank und Quellenangaben

Weitere Buchveröffentlichungen

A wie affiter Abeedeckl

affiger Toilettendeckel

aa

ein

Aach

– Haste wos in Aach?

Auge

Aach, Eech

Eiche,

auch

Egge

Aachele

Äuglein

Aadeppln

Kartoffeln

Aadrle

Äderchen

aafach, eefach

einfach

aafaltich, eefaltich

einfältig

aah

auch

Aang

Augen

Aangmoß

Augenmaß

aangsinnich, eengsinnich

eigensinnig, genau

aangtlich

eigentlich

aanich, eenich

einig

aanr

einer

aanrlaa

einerlei

aans, eens

eins

aanst

einst, früher

aanstoochs

eines Tages

aanzich

einzig

aanzsche

einzige

aanzschn

einzigen

Aarchr

Ärger

aarchrlich

ärgerlich

aarchrn

ärgern

aarm

erben

aawoss

einwas, etwas

Abee

Abort

Abeedeckl

Abortdeckel

Abeefanstr

– Is aah is Abeefanstrle zu?

Abortfenster

abr

aber

abreckln

sich stark ärgern

Abtritt

Abort

Ach

Achim, Joachim

achele, echele, ochele

Ausdruck des Bedauerns

Achtooch

– Ibr Achtooch.

acht Tage (in einer Woche)

achzsch

achzig

Ad

André

aeg, aegs

pfui

aerschlich, aerschlings

hinten, innen,

auch

verkehrt

Aff

– Dar hutt en Aff!

Affe,

auch

betrunken sein,

auch

ein affiger Mensch

affit

affig, aufgesetztes Verhalten

Affnarsch

–Dos is su e Affnarsch!

sehr unsympathischer Mensch

ah

an

ahbamsn

warm anziehen

ahbleeng

anschreien

ahblohsn

anschreien

ahbraakln

anbraten, anbrennen

ahbresln

beschimpfen

ahbummrn

warm anziehen

ahdachtich, ahdechtich

andächtig

ahdalln

angrapschen, anfassen

ahfahrn

einfahren ins Bergwerk

ahfahrn

anschreien

Ahfang

Anfang

ahfarzn

aufgeregt anreden, beschimpfen

ahfreindn

anfreunden

ahgebreslt

beschimpft,

auch

langsam ankommen,

auch

betrunken kommen

ahgebutn

angeboten

ahgedreht

zu spät kommen,

ahgefatzt

angerannt kommen

ahgefrassn

angefressen

ahgegriffn

angefasst

ahgehaasn

angewiesen, befohlen

ahgekarrt

etwas anstrengend herbringen (von herankarren)

ahgeraunzt

ausgeschimpft

Ahgeraunzts

Ausgeschimpftes

ahgereimelt

mit Raureif bedeckt

ahgericht

betrunken,

auch

das Essen angerichtet

ahgesengt

angekohlt

ahgeta

angetan

ahgezuhng

angezogen

ahgieh, ahgiehe

angehen,

auch

im Sinne von anfragen

ahgungsn

anrempeln, anstoßen

ahhaasn, ahheesn

anweisen, befehlen

ahhaazn

anheizen,

auch

jemanden anstacheln

ahhaschn

anhauchen

ahhaue

ansprechen, um etwas bitten

ahhaung

anhauchen

ahkatschn

anbeißen, ankauen

ahkloppn

anklopfen

ahkrahled

angrapschend

ahkrahln

angrapschen, anfassen

ahkreizn

ankreuzen

ahlaafm

Fenster beschlagen, Gesicht rot werdend

Ahlieng

Anliegen, ein ... haben

ahln

ausruhen, faul herumliegen

ahm

eben

ahmol

auch einmal

Ahmr, Ehmr

Eimer

ahpflaume

– Pflaum mich net su ah.

spontan beschimpfen

ahputzn

– ne Chrisbaam ahputzn

anputzen, anziehen, schmücken, verkleiden

ahsackn

kräftig zupacken

ahschleing

anschleichen

Ahschrift

Anschrift, Adresse

ahsteckn

– Do kastr e Pfeifl ahsteckn.

anstecken, infizieren, annehmen,

auch

ein Beispiel nehmen

ahstiftln

anstiften

ahtatschn

angrapschen, anfassen

ahtreim

antreiben

ahzaange, ahzeenge

anzeichnen

Ahzeich

Anzeige

ahzeing

anzeigen

ahzettln

anstiften

Ahziechl

Anzug

ahziehe

anziehen,

auch

kälter werden

Ahziezeich

Bekleidung

Ahzuch

Anzug

Ahzucht

Gosse

Akratz, Akrohz

Chancen in der Liebe

alaane

allein

Alb

Albert, Albrecht

Alf

Alfred

Allerwaltsmensch

pfiffiger Mensch

Alletooch

jeden Tag

Allewoch

jede Woche

allezamm

alle zusammen

Allterle

Elterlein

Alm

Alma

alsis

als es

Alte Buhchs

großer Schlüpfer (rosafarben)

Alte Gungfr

etwas seltsame, alte, ledige Frau

altoriert

erregt,

auch

Mitgefühl

Altr Aff

unsympatischer Mensch

Altr Basn

böswillige Frau

alts

– alts Gemahr, alts

altes, sinnloses

altvatrsch

altmodisch

Am

Annemarie

Amaasn, Ameesn

Ameisen

Ammich

Amsel

an en

an einen

And, Andrle

André, Andreas

Andie

Andreas

Anditt

Sehnsucht

Andrle

André

Angeel

Angela

Ann, Anne, Annl

Anna, Annerose

Annebarch

Annaberg

Annelie

Anneliese

annorsch

anders

annorschrim

schwul bzw. lesbisch

annrmol

anderes mal

Ant

– Heit gibs bei uns Ant!

Ente

Antl(e)

kleine Ente(n)

Antn

– Dar redt wie e Antnarschloch.

Enten

Antnarschloch

Entenarschloch

anttu

Sehnsucht haben

ar

er

Arb

Arbeit

Arbeer

Erdbeere

Arbitt

Arbeit

arbittn

arbeiten

Arbittr

Arbeiter

Arbsn

Erbsen

Archr

Ärger

Ard

– off dr Ard

Erde

Ardbeer

Erdbeere

Ardepplbambr, Ardebblbambrle

Kartoffelfrüchte

Ardepplkallr

Kartoffelkeller

Ardepplkerb

Kartoffelkörbe

Ardeppln

Kartoffeln, Erdäpfel

Ardepplseck

Kartoffelsäcke

Ardepplstickn

Kartoffeleintopf

Ariedn,

in -

stückenweise

Arl

– in dr Arl

Erla (Ort bei Schwarzenberg)

arm

arbeiten

Arn

Arno, Arnold

Arnt

Ernte

Arschgeich

sehr unsympathischer Mensch

Arschhuus

moderne Hose, deren Hosenboden bis in der Kniekehle hängt

Arschkaarb

Kerbe zwischen den Gesäßbacken

Arschkaltblum

Perückenflockenblume (Heilkraut)

Arschklunkr

derb Muttersöhnchen

Arschl

– Ein Arschl!

kleiner, niedlicher Hintern,

auch

für einen sexy Hintern,

auch

Wurstende,

auch

Kartoffelrest beim Reiben für Grüne Klöße

Arschlaadr

Hinterleder an der Bergmannskleidung

arscht, arschte

erst,

auch

zuerst, erste

arschtns

erstens

artlich

unwohl, komisch

Artt

Arthur

Arvl

– e Arvl Hei

einen Arm voll

Arzgebirg

Erzgebirge

Asch

große Schüssel

Aschkastn

– Schaff in Aschkastn no!

Kasten für Asche

Aschl

kleiner Asch

Aschnbreedl

Gebirgshellerkraut (Heilkraut)

assich

esse ich

assn

essen

Assn

Essen

ästemiern

achten, beachten

astn

schwer tragen

Ataal

Anteil

Ataal namme

Anteilnahme, Mitgefühl

Ätsche

Glatze, Kopf, Platte

attln

trödeln, langsam sein,

auch

werkeln

atu

Sehnsucht haben, auch antun

Atzn

– Sis fei e Atzn.

großes Stück

Auch

Auge

aufdauern

abends lang aufbleiben

auffachtn

schimpfen, auch diskutieren

Auffrisching

Auffrischung

aufgabln

jemanden auflesen

Aufgeblohsnis Schwamml

prahlender Mensch

aufgebratt

hingefallen, gestürzt,

auch

hingelegt

aufgehuhm

aufgehoben

aufgeknepplt

aufgeknöpft

aufgenumme

aufgenommen,

auch

verstanden haben

aufgeprallt

hingefallen

Aufgespielts

– Dar hoot Aufgespielts kricht.

Ausgeschimpftes

aufgestrietn

aufgewühlt sprechen

aufgetagglt

etwas übermäßig herausgeputzt, aufgetakelt

aufgiehe

dick werden

aufhehm

aufheben, bewahren

aufhenge

(Wäsche) aufhängen

aufhuckln

etwas auf den Rücken heben (Rucksack)

aufkartn

kaputt machen

aufkneppln

– Is Hemm aufkneppln.

aufknöpfen

aufkreizn

plötzlich, unangemeldet erscheinen

aufmexn

derb regnen

aufnussn

schlagen,

auch

stark regnen,

auch

schnell fahren

aufrawallisch

aufbegehrend

aufreeng

aufregen, ereifern

aufschloong

aufschlagen

aufspieln

schimpfen,

auch

angeben

Aufstend machn

Aufwand betreiben

Aufstiehmannl

Stehaufmännchen,

auch

zappeliges, aufgewecktes Kind

aufsuppn

Flüssigkeit aufwischen

Auftrooch

Auftrag,

auch

Aufregung, Übertreibung

auftroong

auftragen, prahlen, auch herbeiholen

aufwurzln

– Nu dar kah fei aufwurzln.

aufdrehen (Lautstärke am Radio u. a.),

auch

für starke sexuelle Leistungsfähigkeit,

auch

zuschlagen

aufzitappn

anstrengen, stressen, zu tun (haben)

aufzwickn

energisch etwas tun,

auch

schnell und lange laufen

Aung

Augen

ausdamme

verunglücken

ausenannrklamiestrn, ausenannrklamiesern

entwirren, sortieren

ausflahe

ausspülen

ausforschtn

Brennholz schlagen, ausforsten

ausgegratt

(Fisch) entgrätet

ausgemerkelt

huhlaachit, huhlwangit

ausgeneht

raffiniert, hinterhältig

ausgesacklt

ausgenommen

ausgetreicht

ausgetrocknet

ausgetrichn

ausgetrocknet

auskluusn

austricksen

auslaatschn

fremdgehen

ausmahrn

bald fertig werden

ausputzit

ausbeuten, jemanden ausnehmen

ausquaagln, ausquaarkln

langsam wach werden

ausraum

ausrauben

ausruhßn

jemanden eins auswischen,

auch

schwer verunglücken,

auch

Ofenrohr reinigen

ausschloong

ausschlagen (Pferde, Knospen, Bäume),

auch

etwas ablehnen

ausschnadln

ausästen

ausschuhrn

ausmisten

ausstaffiern

fein anziehen,

auch

etwas einrichten

austaaln

austeilen

austraatn

aufs Klo gehen

austue

unmäßig schimpfen,

auch

schlecht über jemanden sprechen, auch ausarbeiten

B wie bobln in dr Bodwann

popeln in der Badewanne

Baa, Bee

– Hot die stackndirre Baa!

Bein, Beine

Baahnl

Schmalspurbahn

Baam

Baum (Bäume)

Baameel

Olivenöl

Baamer

Baum (Bäume)

Baanle, Beenle

dünne Beine

baanln

schnell rennen

Baarmisgrie

Bermsgrün (Ort)

baarschn

unwirsch umherrennen

baasich, baasit

zornig

Baasn

– Su e altr Basn!

Besen,

auch

reizbarer, böswilliger (alter) Mensch

Baasngeschwahdr

Reinemachfrauen (als Gruppe)

Baasnstiehl

Besenstiehl

baatn

beten

babbele

weich, pappig

Babsr

– Tu de Babsr wagg!

Füße, auch Schweißfüße

Bachl

Bach

bachln

Dampf inhalieren,

auch

aufpäppeln

Backle

– Wos haste dee fr ruhte Backle?

verniedlichend für Wangen und Gesäßbacken,

Backorts

auch Päckchen schwaches Geräusch (bei Auftreffen eines kleinen Gegenstandes)

Backs

ein Kartoffelgericht (Rauche Mahd)

Bah

Bahn, Spur

Bahnlorn

Güterwaggons

Bahschlietn

Schneepflug

ball

– zi ball gieh

schnell (vorgehen), bald, zu zeitig

Balln

(Hand-)Ballen

Balng

Balken

balng

spielerisch raufen

Bambr, Bambrle

kleine Kartoffel,

auch

Kartoffelfrüchte

Bandl

Band (Stoffband)

bardln

bördeln

Barg, Barch

Berg

Bargmaa

Bergmann

Bargmannle

geschnitzte Bergmänner

Bark, Birk

Birke

Barlaatschn

Hausschuhe

barme

klagen

Barnstaa, Barnstee

Bärenstein (Berg bzw. Ort)

Barnstaa, Bernstee

versteinertes Harz

Barrtle

gelbe Eierpflaumen, Zwetschgen

Barschl

Geldbörse,

auch

Bürschchen

Barscht

Bürste,

auch

böses Weib

Barzl

Haarknoten

barzn

Säuglinge, die sich dehnen,

auch

ärgerlich werden

Basaltnischln

für Scheibenberger Einwohner

bassln

basteln

Bastian, Bastie, Bastl

Sebastian

Batsch

schmatzender Esser,

auch

Hand

Batschgusch

schmatzender Esser,

auch

Schwätzer

Batschkastl

Radio

Batschle

– Nu guck dr ner die Batschle ah!

Kinderhände,

auch

übermäßig gepflegte, weichliche Hände

Batschn

Hände

batschn

beim Essen laut schmatzen

Battlmaadl

ein Kartenspiel

battln

betteln

batzn

– Horch ner, wies batzt!

schwaches Geräusch (bei Auftreffen eines kleinen Gegenstandes)

Batzn

– su e Batzn Zeich

größerer Brocken,

auch

großer, fülliger Mensch

Baubuudnrilpsr

sehr gewöhnlicher Bauarbeiter

Bauchklatschr

mit Bauch aufs Wasser aufschlagen, auf den Bauch liegend Schlitten fahren

Bauchkneppl

Nabel

Bauchwitting

– Iech hoh fei Bauchwitting!

Bauchschmerzen,

auch

Erwartungsangst

Bauerndunsl

einfältiger Trottel

Baukletzr staune

sehr erstaunt sein (mit großen Augen)

baxn

– die baxn mitnannr

ein Bratkartoffelverhältnis (zwischen Mann und Frau)

be

bei

Bebe

Napfkuchen

Bebl

Bobel (kleines Kind, kleiner Mensch)

Beck

Bäcker,

auch

Böcke (Tiere)

Beckl

stures Kind,

auch

Koseform für Bock

Beckle

Böcke (Tiere), Böcke (Gestelle)

Beebemm

eine geröstete Schnitte

beebern

derb klopfen,

auch

laut schlagen (z. B. mit Hammer)

beede

beide

Beedl

– Is Beedl muß aah gewaschn warn!

Zwischenboden, Oberboden

Beefietzbemm

geröstete Schnitte

Beeggusch

schnell bzw. häufig weinender Mensch

beegn, beeng

weinen

beenln

rennen

Beerl,

e

eine Beere

Beeschnietz

geröstete Schnitte

beetweis

– beetweis speie

viel

Begrabbnis

Beerdigung, Begräbnis

begroome

begraben

Behme

– Vun Behme driem riebr.

Böhmen

behummsn

betrügen, hereinlegen

Beichl

– E ganz schie Beichl!

kleiner Bauch,

auch

scherzhaft für Bierbauch

Beierle

Bäuerchen

Beil

Beule

beiln

bellen

Beitele

kleiner Beutel

Beitl

– Vrgaß’n Beitl net!

Beutel

beje

rösten, braten,

auch

vom Schnee durchnässte Kleidung trocknen

bekreizing

bekreuzigen

belammern

beschwatzen

belatschn

– De sollstne net esu belatschn.

überreden, einreden

Bemm

Brotscheibe, Schnitte

Bemme

– Raafn selln dos sei? Dos sei Bemme!

abgefahrene Reifen, breite Reifen

benaablt

betrunken

benamme

benehmen

benieme

benennen

beniemt

benannt (öffentlich)

benn

– benn Elektrischn

beim

Bennie

Benjamin

Berb

Bärbel

berett

jemanden überredet, schlecht nachgeredet, etwas besprochen,

auch

flüssige Sprechweise

bereie

bereuen

bereit

– e wos bereit hamm

bereut

beretzn

beredsam, gesprächig

beriehmt

berühmt

Berle

kleiner Bär

Bernie

Bernhardt

Bert

Albert, Berthold, Hubert

Bertie

Berthold

bescheiert

bescheuert

bescheining

bescheinigen

beschleining

beschleunigen

beschloong

beschlagen (Pferde,

auch

Fensterscheiben)

beschnarng

neugierig etwas anschauen, begutachten

beschwichting

beschwichtigen

beseiting

– ne Leich beseiting

beseitigen

besengt

– Dar fehrt wie ne besengte Wildsau!

verrückt,

auch

von angekohlt

besonnorsch

besonderes

besuhln

besohlen

Bettl

Kissen, Sofakissen

Bettl

Elisabeth, Elsbeth

bewarkstelling

bewerkstelligen

bewarm

bewerben

beweeng

bewegen

bewelng

bewölken

bewilling

bewilligen

beworm

beworben

bewunnrn

bewundern

bezaange

bezeichnen

bezaangt

bezeichnet

Bichl

kleines Büchlein

Bichle

Bücher

Bichs

Büchse,

auch

derb für Vagina oder für Mädchen bzw. Frau

bie

bin,

auch

sei, auch sein

Biechl, Biegl

Bügel

biedln

petzen, verraten

biedln

verraten

Bieglbratt

Bügelbrett

Biegleisn

Bügeleisen

Bieglgusch, Bietlgusch

Petze

biegln

bügeln

Biene

Sabine

bies

– Bisste bies?

böse

Biggie

Birgitt, Brigitte

bill

– Namm liebr e bill meh!

ein bißchen

Bindile

Bündchen

bindln

bündeln

Binne

Bienen

Birchrmaastr, Birchrmeestr

Bürgermeister

Birg

Birgit

Birk

Birke

Birnmannl

dünner, schwächlicher Mensch

Birr

Birne, Glühlampe, Kopf

Birrl

– Is Birrl hoots fei nausgehah!

kleine Glühlampe

Birrnmannl

schmächtiger Mensch

Birscht

Bürste, garstige Frau

Birschtl

kleine Bürste

Bischl

Püschel

bischn, eibischn

beruhigen, wiegen, einwiegen des Säuglings (mit leisem Zischen verbunden)

bischpern

wispern, flüstern

bissl

– net viel, ner e bissl

ein bisschen

bisste

bisst du

bittl, e bittl

etwas, ein bischen

bittln un battln

aufdringlich, wiederholend betteln

Bittrmannln

bittere Mandeln

Biwee

Schrank

blaa

blau

blaacht

bleicht, von bleichen

blaang

bleichen

Blaatl

kleines Blatt,

auch

Tageszeitung, auch Kopf

Blaatle

Blätter, auch Zettel

Blach

– Reed net setts Blach!

Blech, auch Unsinn

Blarr

laute, schrille Stimme, schriller Mensch, großes Stück Land

blarrn

schrill lärmen,

auch

bei schlechtem Lautsprecher

blebbt

bleibt

bleech

bleich

bleed

dumm, von blöd

bleeget

schrie

Bleegorts, Bleegorsch

ein Schrei

Bleegranzn

Schreihals, Ausschreier

bleeng

laut schreien

bleeng

bleichen

Bleier

Bleistift

bleim

bleiben

Blembe

für Blümchen- bzw. Malzkaffee

Bleo

Dummkopf

Bliemle

Blumen, Blümchen

bliemorant

unwohl

Blins

Dummkopf, Blindgänger

Blinsn

Eierkuchen, viele Dummköpfe

Blinsntiegl

gering geachteter Mensch

Blockfleet

Blockflöte, auch scherzhaft bis abfällig für ein Mitglied einer so genannten Blockpartei (z. B. CDU) in der DDR

Blohs

– Iech hoh mr e paarBlohsn geloffn!

Blase (am Körper), Trompete, Harnblase

blohsn

blasen,

auch

trompeten

Bloodich

äußere Blätter des Kohlkopfs

Blutsauchr

Blutsauger

blutt

blutet

Bluus

Bluse

bluuß

bloß

bluußaarmlich

kurzärmlig

Bobl

kleiner Junge, unfähiger Mensch,

auch

Nasenstein

boblich

trübes Wetter vor Gewitter bzw. Wetterumschwung

bobln

in der Nase bohren,

auch

etwas langsam tun,

auch

etwas genau tun

Boch

, dr -, de -, ’s -

Bach

bockn

trotzig sein, nicht hören wollen, einfach so weitermachen

Bod

Bad

Bodhuus

Badehose

bodn

baden

bodn gieh

baden gehen,

auch

für hereinfallen

Bodwann

Badewanne

Bootmuttr

Großmutter, die meist auch Pate stand

Bootschoof

gutmütiger, dummguter Mensch, Trottel

Bootschr

Schmutzflecken, durch laufen erzeugt,

auch

schwer trampelnder Mensch

Bootvatr

schwerfälliger Mensch (so wie ein alter Mann)

Bornkinnl

Christkind

Borschtn

Borsten

Borschtwisch

Handfeger,

auch

derb für Frau bzw. Kind

Bortmannee

Geldbörse

Bortstaakant

Bordsteinkante

Bortstaaschwalm

leichte Mädchen, Prostituierte

Bosn

männliche Jugendliche

Bottn

große Schuhe, Füße

braagln

brennen, braten,

auch

in der Sonne liegen

Braame

Bremsen (schmerzhaft beißendes Insekt)

braamerisch

brünstig, läufig

braamit

– Die is ewing braamit.

brünstig, läufig

braat, breet

breit

Braatl

Brett, Brettchen

Braatnbach

Breitenbach/Böhmen

Braatnbrunn

Breitenbrunn (Ort)

Braaz

– ne Braaz fange

hoher Spielverlust, auch Brezel,

auch

Schwächling

Braazl

Brezel

Braazln backn

eine Art Drohung

Brachr

Brecher (z. B. im Steinbruch)

Brahtsch

– Su ne alte Brahtsch!

meist dicke Frau, die gern und lange sitzt

Bramskletzr

Bremsklötze

branzn

prahlen

Bratt

Brett

Bratt, Brett

– Die is total in de Bratt gange!

Breite,

auch

für dick

Brattrbuud

Bretterbude

brattrn

– en brattrn gie

saufen

Brattsche, Kuh-

Kuhfladen

braue

brauen

braung

brauchen

brazln

– Is Radscho brazlt.

knisterndes Geräusch,

auch

schmoren

Breckl

kleines Stück

breckln

herumschimpfen;

auch

speien (brechen)

Breeslgetzn, Brecklgetzn

Pfannengericht aus Kartoffeln

breetlaatschn

breittragen, breittreten, herumerzählen

Breetle

Semmelbrötchen

breie

schwätzen

Breigusch

Unsinn Erzählende(r), Schwätzer

brenge

bringen

brenne

brennen,

auch

saufen

breschn

sehr schnell laufen

Breschr

Regenguss

Bresl

Brösel

Bresl

– Su e Bresl Karll!

kräftiger Mann (Kerl)

bresln

furzen, bröseln

Brett

Breite, Dicke

brettorsch

etwas breiteres

Brick

Brücke

Brickl

kleine Brücke

Brieh

– allis aane Brieh

Brühe,Soße,

auch

Lumpenpack,

auch

eine Sorte,

auch

abwertend für mehrere andere Menschen.

briehe

brühen

Briehkepp

Dummköpfe, Trottel

Briehnischln

Dummköpfe, Trottel

briesiedichhaaß

kochend heiß

Brill(n)

Brille(n)

brilln

brüllen

Brinzele

Sand in den Augen

Britschl

Scheibchen (Wurst ...)

Britthenn

Bruthenne

Brockei

in Malzkaffee eingebrocktes Brot

brockeniern

nörgeln, aufregen

Brotardeppln

Bratkartoffeln

Brotardepplvrheltnis

Bratkartoffelverhältnis (Liebesbeziehung)

Brotl

Schrippe,

auch

Semmel (z. B. Mohnbrotl)

brotn

braten

Brotwirmle

Marienkäfer

Brotwurschttaag

heute: Hackepeter

Bruhdl

Dampf, Brodel

bruhdln

brodeln, dampfen,

auch

saufen,

auch

schwitzen

Bruhn

Bruno,

auch

abfällig

brumme

verstimmt sein

Brummochs

trotziger Mensch

Bruud

Bruder

Bruut

Brot

Bucke

Bockau (Ort bei Aue)

Buckl

Rücken,

auch

krummer Rücken, auch Hügel

Buddl

– Dei Buddl hengt raus!

verniedlichend für männliches Glied bei Kindern

buhlisch

herumtollende Kinder,

auch

bei ungewöhnlichen Erwachsenen

buhln

– die buhln wie olbr

herumtollende Kinder

bullagn

umhertollen

Bulmis

dicker Kerl,

auch

kräftiger, zäher Mann

Bumbrle

kleines Stück,

auch

kleines, dickes Kind

Bummlmitz

Bommelmütze

bummlwitzich

nervös, aufgeregt

Bummrle

Gefängniszelle

Bums

Furz

Bumskarline

bei Kleinstkindern (es wird dabei so getan, als ob man es fallen lässt),

auch

beim Hinfallen

bumsn

furzen,

auch

Geschlechtsverkehr

Bunne

Bohnen

Bunnestang

großer dünner Mensch

Bunnestruh

– Dumm wie Bunnestruh!

Bohnenstroh

burng

borgen

Busset

Ärger, Bosheit

Butn gieh

Botendienste machen (es gab Botenfrauen, z. B. das

Butngustl

in Scheibenberg)

Buttn

kleine Kinder

Buttrblum

Maiblume, Hahnenfuß (Wildkräuter)

Buttrmillich

Buttermilch

Buttrmillichgetzn

eine Speise

Buttrmillichgung

weichlicher Junge

Buttrpilz

Maronenröhrling

Buttrsangl

Bürste zum Auftragen zerlassener Butter (z. B. beim Stollen)

Buud

Holzhäuschen, altes Haus

Buud

– in dr Buud drinne

alter Betrieb, Schuppen

Buudn

Boden, Buden,

auch

Holzhäuschen, alte Häuser

Buudnkammr

Bodenkammer

Buuk

Bock

Buukstirz

Purzelbäume

Buuksturz

Purzelbaum

Buung

Bogen

Buuzl

kleines Kind,

auch

kleiner Mensch

Arzgebirgsch gleich Arzgebirgsch?

Is Arzgebirg gieht vun Zwicke bis fast noch Drasdn nei,

un vun dr Grenz bis Chamms.

Do kammr sich schie vierstelln,

dass an en End annorsch geredt ward, wie an annorn.

Dos vrricktiste aber is, is ward fast in jedn Ort annorsch gemahrt.

Mr braucht ner mol Scheimbarg un Crutndorf harzenamme

(un do gibbs noch massich annore Beispieln).

Socht mr in Crutndorf fr „heißen“ haaßts,

su haaßts in Scheimbarch heeßts, un aah ze „nein“ ward naa gesaat

un nee in Ort drnaam.

Benn Zehln do hehrt mr aah sufort, wuhar de Leit fei kumme.

Nennze is tiepisch fr Crutndorf, in Scheimbarch socht mr neinzn do drfier.

C wie Chrisbaam aus Cranzl

Weihnachtsbaum aus Cranzahl

Chams –

Dar kimmt vun Chams.

Chemnitz (Ort)

Chorich

abwertend für eine Gruppe von Menschen

Chrisbaam

Christbaum, Weihnachtsbaum

Chrisbaamspitz

Christbaumspitze

Christ

Christoph, Christa, Christine

Christien

Christine

Cloon

Clown

Connie

Cornelia

Cradorf

Crandorf (Ort)

Cranzl

Cranzahl (Ort)

Cruutnderfer

für Crottendorfer Einwohner

Cruutndorf

Crottendorf (Ort)

Erzgebirgisch gleich Erzgebirgisch?

Das Erzgebirge reicht von Zwickau bis fast nach Dresden

und von der Grenze bis Chemnitz.

Da kann man sich leicht vorstellen,

dass an einem Ende anders gesprochen wird, als am anderen.

Das verrückteste aber ist, es wird fast in jedem Ort unterschiedlich gesprochen.

Man braucht nur einmal Scheibenberg und Crottendorf herzunehmen

(und da gibt es noch viele andere Beispiele).

Sagt man in Crottendorf für heißen „haaßts“,

so heißt’s in Scheibenberg „heeßts“, und auch zu nein wird „naa“ gesagt

und „nee“ im Ort daneben.

Beim Zählen hört man auch sofort, woher die Leute kommen.

„Nennze“ ist typisch für Crottendorf, in Scheibenberg sagt man „neinzn“ dafür.

D wie deitsche Dirre

deutsche Kälte

daamisch

dämlich

Daaml

Dämchen

daangln

derb für Beischlaf

daare

dieser

Daaz, Deez

– e paar offn Deez krieng

Kopf

Daazl

Dummkopf

daazn

– Die daazn abr rim.

schmeicheln

dabbit

unbeholfen, dumm, ungünstig

dabbsit

unbeholfen

Dachtl

Ohrfeige

dachtsch

dachte ich

Daddisch

Dachschaden

Dägaff

träger Mensch (Teigaffe)

Daggie

Dagmar

dalgitt

unbeholfen

Dalgn

ungeschickter Mensch, Dummkopf

dalln (rim-)

etwas langsam machen, trödeln

damitis

damit du es

damitr

damit er es

damitse

damit sie es

dammich

ein Fluch

damming

fluchen

Dammring

Dämmerung

dampn

dampfen, rauchen

Dampn

große Brühwurst

damprn

etwas langsam machen, trödeln

Dangln

Nadeln von Bäume

dangln

– Pass auf, dar danglt wie vrrickt!

ausfallende Nadeln

Danglnodln

Nadeln von Bäume

dann

dem (Mann)

danne

denen

dar, dr

der

dare

der (Frau), dieser

darethalm

ihrethalben

daretwaang

ihretwegen

Dattl

Kopf

daußn

draußen

Dav

David

de

die, du

Dechsl

Deichsel

decht

dachte

dechtn

– decht sich

freuen, vor Stolz freuen

dee, deeje

denn

deebrn

– Deebr ner net esu rim!

aufgeregt schimpfen

deejenei

denn hinein

deejesu

denn so

Deeps

Aufregung, Hektik

deepsit

– deepsitis Volk

aufgeregt

Deepskantr

hektischer, aufgeregter Mensch

deepsn

hektisch, aufgeregt sein

deeret

töricht, aufdringlich wild

deeritt

– Su e deeritts Weibsn!

aufgeregt aufdringlich, geil, scharf auf etwas, überstürzen

deermen

sich dehnen, unruhig herumwälzen

deetschn

aufregen

deitsch

deutsch

Deitschland

Deutschland

denn

deinen

dequaar

in die Quere

Derfl

Dörfel

Derrwanst

dünner Mensch

derrwietsch

dünn, spillrig, mickrig

desdrhalm

deswegen

desdrwaang, deswaang

deswegen

deste

desto

Dett

Detlef

dickkeppit

Dickköpfig

dickorsch

etwas dickeres

dickschn

trotzen

diem

drüben

Diet

Dieter

Dill

Delle, Einbuchtung

Dingerrich

unsympathischer,

auch

unehrlicher Mensch

Dingl

– Itze machich s Dingl nei.

Weg (nach Hause)

Dinnstich

Dienstag

Dippl

größere Tasse (Becher mit Henkel), Töpfchen

dirr

– Su e dirrs Geprassl!

dürr, auch schlank

Dirre

– Su ne Dirre!

Kälte

dirrer Haarich

dünner Mensch

Dirrlendr

dünner Mensch

dischkeriert

diskutiert

ditschn

eintunken (z. B. Essen)

Ditschr

– in Ditschr krieng

Stoß,

auch

Rückschlag

Ditschrle

leichter Klaps

dodrauf

darauf

dodraufhie

daraufhin

dodrmiet

damit

dodrvu

davon

dodrwaang

deswegen

Doffl

dummguter Mensch

Doggn

Krauser Ampfer (u. a. Heilpflanze)

dohaar

daher

dohie

dahin

dohier, dohierte

dort, hier, da,

auch

unbestimmt

dohiere, dohierte

da, hier

dolessn

dalassen

Dolf

Adolf, Rudolf

domols

damals

donauf

dahinauf

donei

dahinein

donunnr

dahinunter

Dor, Dorle

Dora, Dorothea

dorim, dorum

darum

dorsch

– Gieht dorsch gut?

es dir

Dorschtich

Donnerstag

Dorschtn

Rüben

dorttn

dort

dos

das

dosdrhalm

deswegen

dosdrwaang

deswegen

dossis

das ist

Draahtl

Draht, kleiner Draht

Draak

– In altn Drack!

Dreck

Drack

Dreck

Drackbach

derb für Drebach (Ort)

Drackgusch

Schmutzfink

drackich, dracksch, drackit

– Mr giehts drackit.

dreckig

Drackminnich

Schmutzfink

Dracksack

Schmutzfink

Drackschenk

Name einer Gaststätte in Breitenbach (Potůčky),

auch

abwertend für schlechte, schmuddelige Gaststätte

Drackschleidr

bei losem Mundwerk, Verleumder(in),

auch

für Zeitung

drah

daran

drah gewehnt

daran gewöhnt

Drahsch

Hektik

drahschn

stark regnen

Dralle Walle

schwerfälliger Mensch (

auch

trödelnder)

Drasch

– Drasch krieng

Dresche, Prügel

draschn

prügeln, dreschen

Drasdn

Dresden

Drassnd

Dresden

Draufgob

etwas Zusätzliches

drbiern, drwiern

quengeln, nörgeln

Dreh

– im daare Dreh rim

in dieser Gegend bzw.

auch

in dieser Zeit

Drehml (langr -)

langer,

auch

lahmarschiger Mensch

Drehorts

unkontrollierte Körperdrehung

Dreierbrotl

Brötchen

dreinei

zwischendurch, hinein

dreißsch

dreißig

dressich

dreißig

drezze, dreizn

dreizehn

drfier

dafür

drfindn

erfinden

drfriern

erfrieren

drfrorn

erfroren

drfundn

erfunden

drgeeng

dagegen

drgleing tue

reagieren

drhaltn

erhalten, festhalten

drhamm, drhemm

zuhause

drhinnr

dahinter

drhinnr komme

etwas begreifen

drickn

drücken

driebr

darüber

driebrgezuhng

– Krisst gelei e paar driebrgezuhng!

übergezogen, derb geschlagen

driebrrutschn

– emol driebrrutschn

nebensächlicher, belangloser Beischlaf

driebrwagg

darüber weg,

auch

darüber hinweg sein

driebrziehe

derb schlagen (auch mit einem Gegenstand)

driem, drimme

drüben

drimmenimm

rundherum, hinten

drimmraadln

rundherum wickeln (z. B. ein Seil)

drkartn

– wos drkartn

eine Lösung finden, ein Schnäppchenkauf

drlaam

– Dos mr dos noch drlaam missn!

erleben

drleeding

erledigen

drletzt

letzthin, vor kurzem

drnaam

daneben

drnahm

daneben

Droht

Draht

Droosch

Aufregung, Hektik

drooschn

aufgeregt nörgeln

drsaafn

– De klenn Katzn miss mr drsaafn!

ertränken, ersäufen

drsaaft

– Dar hoot sich ball drsaaft.

stark geweint

drsaufn

ertrinken

drschloong

erschlagen

drsoffn

ertrunken

drucksn

mutlos, zögern

Drump

dicke Frau

drunnr

darunter

drunnrnei

zwischendurch

drunnrwagg

darunter weg

drunntn

unten

drvah, drvuh

davon

drvier

davor

drvu

davon

drvuhlaafn

davonlaufen

drvuhtroong

davontragen

drwaang

tatsächlich, wirklich

drweckn

Aufruhr machen, sehr erschrocken sein

drweil

– Machs gut drweil!

vorerst, inzwischen

drweilingst, drweilnstn

vorerst, inzwischen

drwiern

nörgeln, quengeln, (um etwas zu bekommen),

auch

drängeln, dass etwas erledigt wird

drwischn

fangen, begreifen

drzehln

erzählen

drzeit, seit -

seit damals

drzu

dazu

drzwischn

dazwischen

dudldick besoffn

sehr stark betrunken

duhbich, duhbitt

trüb, dunstig, drückend, schwül

Duhnrwattr

Donnerwetter (als eine Art Fluch)

duhstr

düster

dumbed, deempfed

muffig,

auch

schwerfällig, dumm

Dummheet

Dummheit

dummtue

beleidigt sein

dumro

oben herab

Dunsl

dummer Mensch, Dussel, Trottel

Dunst

– kenn blassn Dunst hamm

Druck (machen), Wissen (haben)

Dunstich

Dienstag

durchenannd, durchenannr

durcheinander

durchforschtn

durchforsten

durchgegeicht, durchgeicht,

durchnässt, durchgeweicht,

auch

intensiv durchgesprochen

durchkeie

etwas intensiv durchsprechen, üben

durchn

durch den

durchnamme

durchnehmen

durchwurschtln

sich mit Mühe durcharbeiten,

auch

so dahinleben

Durscht

Durst

durschtich

durstig

Dutz

leichter Stoß (bei Kleinkindern, meist mit den Köpfen)

dutzn

leicht zusammenstoßen

duudln

weinen

Duup

Topf

Duuplappn

Topflappen

Wer Mundart spricht, spart Energie! Nur eine Behauptung? Mitnichten. Was im Hochdeutschen einen aufwändig Satz zu formulieren bedeutet, kann im Erzgebirgischen mit einem Wort gesagt werden. Als Beispiel sei das Wort „eiju“ genannt. Was kann das nicht alles aussagen. Treffen sich zwei Erzgebirger, geht es zu wie überall auf der Welt. Nach der Begrüßung kommt die Frage nach dem Befinden.

Die kann etwa so gestellt sein: „Un? Eiju? Das bedeutet: „Wie geht es Dir?“ Gleiches bedeutet übrigens auch: „Na, wie dee?“ Als Antwort bietet sich ein langezogenes „Eijuu!“ oder „Gieht schie!“ an. Ist das Befinden allerdings nicht so gut lautet es: „Ach, hehr auf!“ und man winkt dabei mit der Hand ab. Es wird deutlich, dass bereits mit sechs Buchstaben soviel gesagt werden kann, wie ein ganzer Satz im Hochdeutschen und die Antwort gar mit vier Buchstaben auskommt, wenn das doppelte „U“ am Ende nur als mögliche Form der Schreibweise betrachtet wird.

Ein weiterer Beleg für die Energieersparnis ist das Wörtchen: „he“, wobei das „E“ sehr kurz zu betonen ist. Mancher Fremde der nach dem Weg fragt, empfindet es sicherlich als unhöflich, wenn er auf sein Ersuchen die Gegenfrage „He?“ gestellt bekommt, was soviel bedeutet, wie: „Bitte wiederholen Sie Ihre Frage noch einmal, ich habe sie nicht richtig verstanden?“ Begreift er das schließlich, weil der Erzgebirger ihn dabei freundlich anschaut, wiederholt der Fremde seine Erkundigung nach dem Weg und erhält nun sicher eine ausführliche Beschreibung. Die etwa so zu lesen ist: „De, fährst grod hie, do vorne im de Kurv do nimm, un nochert machste is Dingl nei. Un wenn de do bist, soochste in scheen Gruß vun mir!“ Wie zu sehen ist, kann die eingesparte Energie durchaus in klar und deutlich formulierte Beschreibungen münden.

E wie egal Eelsardining

immer Ölsardinen

sinngemäß wie

gar nicht

ein

e’scha

gar nicht, unglaublich

ebbr

eventuell, vielleicht

eborhalb

oberhalb

echelganz

begeistert

Echsl

kleiner Ochse,

auch

Dickkopf

Eck, Eckie, Eckl

Eckhardt

Eckldaus, Echldaus

Eicheldaus (Ass)

ecksch warn

wütend werden

Ed

Edgar, Edwin

Eechlbatzn

Ekel erregender Mensch

eefällich, eefällisch

einfältig, zickig

Eel

Öl

Eelgetzn

– Do guckt’r wie de Eelgetzn.

Schimpfwort

Eelkannl

Ölkännchen

Eellaampl

Öllämpchen,

auch

Ölstandsanzeige im Auto

eeln

stark trinken (saufen)

Eelsardine

– stinne wie de Eelsardine

eng stehende Menschen

Eelsardining

Ölsardinen

eeng

eggen

eenr

einer

eens

eins

Eerl

Ohrenkriecher

egal

immer

eh, ehr

bevor, eher, zeitiger

ehamm, ehemm

nach Hause

Ehb

Eberhard

Ehdorf

Ehrenfriedersdorf

Ehg

Egon

Ehlbung, Eehlbung

Ellbogen

ehm

eben, flach

Ehm

Emil

Ehmrle

kleiner Eimer

ehmvoll

– Dr Baam is ehmvoll Blietn.

alles voll, ganz voll, vollständig,

auch

etwas überdrüssig haben

Ehr

Erich, Erhard

Ehrndorf

Ehrenfriedersdorf

ehwich

ewig

eibleie

einbläuen

eibraagln

– is Assn eibraagln

einbraten, fast einbrennen lassen

eibrockn

einbrocken (z. B. Brotstücken in Milch),

auch

ein Problem einbrocken

eichne

eigene

Eid

Egge

Eidachs

Eidechse

eidiesln

stark parfümieren

Eierbritschln

Ei-Kartoffel-Gericht

Eiergockn

Eierschalen

Eierle

eiförmige Briketts

Eiern

Euren

eiern

taumeln,

auch

unsicher sein

eifaadln

einfädeln

eifalln

einfallen

eifellt

einfällt

eiferm

einfärben

eigeäschert

abgehetzt, verbrannt

eigehah

einhauen, zerstören

eigeheimst

gehamstert

eigemacht

in die Hose gemacht

Eigemachts

Eingekochtes

eigematscht

benutzt, beschmutzt

eigenatzt

eingeschlafen

Eigepfiffne

Bratkartoffeln

eigeraamlt

eingerahmt

eigerasst

trotzen, beleidigt schweigen

eigesaaft

mit Schnee eingerieben,

auch

jemanden hereingelegt haben

eigeschnappt

– Bisste dee schie wiedr eigeschnappt?

trotzen, verstimmt sein, beleidigt sein,

Eigeschniedne

– Heit gibs Eigeschniedne.

Bratkartoffeln

eigestieng

eingestiegen,

auch

hereingefallen

eigetrichn

eingetrocknet

eigiehe

schrumpfen (Kleidung, körperlich),

auch

sterbende Pflanzen

eihaane

etwas zerstören,

auch

viel essen

eihenge

– de Gusch eihenge

einhängen,

auch

beleidigt sein, schmollen

eiju

– Un, eiju?

ja, alles in Ordnung

Eikaafbeitl

Einkaufbeutel

eikaafn

einkaufen

Eikaafnetz

Einkaufsnetz

eiklemme

einklemmen

eikrahln

einschmeicheln

eikratzn

einschmeicheln

Eil

Eule

eileng

einlegen (z. B. Gurken)

eilich

stumpfes Gefühl an den Zähnen, auch im Mund und Rachenraum

eimarniert

einmariniert

Eimstock

Eibenstock

eimuchsn

einsprühen

einaabln

einnebeln (mit Rauch)

einamme

– Trepple einamme

einnehmen,

auch

etwas verstehen,

auch

sich sympathisch machen

einatzn

– vr dr Rehr einatzn

kurz einschlafen

eipriegln

einbläuen, auf jemand einschlagen

eireenge

einregnen

Eireibing

Salben, alkoholische Extrakte u. dgl.

eireim

einreiben

eirich

schwindelig, unwohl

eiriern

anfangen, anstiften,

auch wörtlich

einrühren

eirisch

unangenehm kühl

eisaafn, eiseefn

mit Schnee einreiben,

auch

jemanden hereinlegen

eisaame

einsäumen

eisaue

– Dos ward net eigesaut!

durch Regen nass werden,

auch

frisch gewaschnes Anziehzeug anziehen

eischiem

einschieben

eischloong

– de Scheib eischloong

einschlagen,

auch

etwas mit Papier einpacken, umhüllen

eischnappn

einschnappen,

auch

verstimmen, beginnen zu trotzen

Eischneider

Bratkartoffeln

Eisnbah

Eisenbahn

eitl

immer

Eitr

(Kuh-)Euter,

auch

derb für die weibliche Brust

eitreing

eintrocknen

eitrichtrn

einpauken, intensiv auswendig lernen

eitriem

eintrüben

eitue

hamstern, bevorraten,

auch

heiraten

eitutschn, eititschn

eintunken

eivorleim

einverleiben

eiweeng

einweichen, z. B. Wäsche

eiwickln

einwickeln, umgarnen, verführen

eiwilling

einwilligen

eizeime

einzäunen

ekenit

– Dar will ahm ekenit wos anorsch.

unbedingt

Elgie

Elke

Elk

Elke

ellaa

allein

Ellie

Elfriede

Els

Else, Elsbeth

Elvier

Elvira

Emallich

Emaille

emende

vielleicht, am Ende

Emmis

etwas Großes,

auch

großer Mann,

auch

Berg,

auch

großer Wurzelstock,

auch

derb für großes männliches Glied (auch im erregten Zustand)

emol

einmal

en namme gie

Schnaps trinken gehen

en, enn

einen

ene, enne

eine

ennrn

ändern

Eppl

Apfel

epplkatschich

ängstlich, ziert sich

Erl

Erla (Ort bei Schwarzenberg)

erlaam

erleben

Ern

Erna

Eschrle

Eichhörnchen,

auch

für Grünhainer Einwohner

Essle

„S“-förmiges Gebäck

esu

so (es ist so)

etzig

ähnlich

euj

wie

ach, überrascht sein

euja

ja, natürlich

ewing

ein wenig

ewos

etwas, ein was

ewu

– Is muss doch ewu sei.

irgendwo

F wie fischbrn in Finstern

tasten im Dunkeln

faach

feige

Faachling, Feichling

Feigling

Faachr, Feechr

ein feiger Mensch,

auch

aufgewecktes bis leichtlebiges jugendliches Mädchen

Faadl

– De hast e Faadl offn Hemm.

Fädchen

Faadr

Feder

Faadrkastl

Federmappe

Faadrn schließn

Federn schleißen

Faadrringl

Federring

faahl gieh

misslingen,

auch

in falsche Richtung gehen

faahln

– Dos tät mr noch faahln!

fehlen

Faarsch

Ferse

fachtn

streiten, auch fechten

fachtn, gieh -

betteln

Fahlbuudn

Fehlboden

fahlt

fehlt

Fahn

– Guck, wos die fr e Faahnl ahhot.

Fahne, einfaches Kleid

Fahnl

leichtes oder schäbiges Kleid,

auch

kleine Fahne

Fahrt

Leiter (bergmännisch)

Fald

Feld

Falkn

Falten

Fall

Fell

Falschr Fuftschr

Lügner, Heuchler

Falt, Bieglfalt

Falte, Bügelfalte

Faltle

Fältchen

Fangmannl

Kinderspiel im Freien

fanschln

handeln

fanstern

– De krisst glei aane gefanstert!

ohrfeigen

Fanstr(le)

Fenster, (kleines Fenster)

Fanstrkloppn

– Fanstr kloppn gieh

neckender Kinder klopfen an Fensterscheiben und reißen dann aus

Fanstrscheib

Fensterscheibe

Farb

Farbe

farchtn

fürchten

Farm

Farben

Farnsehgust

Fernsehmonteur

Farschtr

Förster

farschtrn

aufgeregt sein und dabei überdreht reden

fartich, fartsch

fertig

farting

fertigen

Farz

Furz,

auch

kleines Kind bzw. Erwachsener

Farzlang, alle

kurz hintereinander

Farzodr

– De Farzodr rauskneern.

stark heraustretende Ader am Kopf bei großer Anstrengung (z. B. bei Stuhlgang)

Faserle

sehr dünne Haare, auch Fasern

Fassdaum

Fassdauben,

auch

für einfache Schneeschuhe

Fast

Fest,

auch

große Freude

fatzn

schnell umherlaufen, sausen

Fatzn

Wegstrecke,

auch

altes Kleidungsstück, sehr kurzes Kleid

fatzt

saust

faukn

mit etwas beschäftigen,

auch

hektisch herumlaufen, auch miteinander herummachen (Mann und Frau)

Faunz

– Soll ich dr ne Faunz neihah?

Lüge,

auch

Ohrfeige

Faunzerei

Schlägerei

Faustbaanl, Faustbensl

großes Schnapsglas

Feedn

Fäden, lange Haare

Feedn reenge

starker Regen

feedr

– Dos gieht feedr!

fort gehen, losgehen

feenzn

weinen

fehrschte

fährst du

fehrt

fährt

fei

wirklich, aber

feicht

feucht

Feier

Feuer

Feierahzindr

Kohlenanzünder

Feieress

– de Feieress is zu

Schornstein

Feiering

Feuerung

Feierle

ein Feuer (sowohl ein kleines als auch anerkennend ein großes Feuer)

Feierohmd

Feierabend

Feierriebl

Schornsteinfeger

Feierschwamm

Hexenröhrling

Feierwahr, Feierwehr

Feuerwehr

Feierwark

Feuerwerk

Feierzeich

Feuerzeug

Feinr Pinkl

übertrieben vornehmer Mensch

Feistl

Fäustel (Hammer),

auch

kleine Faust

felling, in dann

in diesem Moment

fengst

fängst

Fentsch

Frank

ferchtn

fürchten

ferm

– die Huus kaste aah ferm

färben

feste, immer

so weiter machen

Fettbemm

– Strahlst wie ne Fettbemm!

Speckfettschnitte,

auch

bei fettigem Gesicht und großer Freude

Fichsle

Füchslein

Ficht

Fichte

Fichtich

grünes Reisig

Fichtlbargnabl

dünner Kaffee,

auch

für andere dünne Getränke

fickrich

nervös, aufgeregt,

auch

paarungsbereit

Fickschlietn

Frau, sittenlose

fiedschln

fiedeln,

auch

auf einer Fläche hin und her bewegen (z. B. mit stummem Messer)

fiehln

fühlen

Fien

Josephine

fier

für

fiern

– Itze ward sich gefiert!

führen,

auch

an die Hand nehmen

Fietzn

– Gabb mr mol ne Fietz!

Schnitten, belegte Brotscheiben

Figierle

zarte,

auch

sehr hübsche Figur

fimfe

fünf

Fimml

Spleen, Macke, Schnapsidee

fimpfe

fünf

Fimpfenutschr Supp

billige Suppe aus dem Rest abgekochter Klöße

Fimpfevirtschr Supp

eine Suppe (der Name entstand durch die Nachkriegsnotzeit 1945)

Fimpfr

Fünfer

Fimpfrnutschr

ein Lutscher für fünf Pfennige

Fimpfrsamml (-brotl)

Schrippe, Brötchen

findsch

finde ich

fingrfeindnackitt

splitternackt

Fingrle

kleine Finger (bei Kindern)

Finkele

Funken, leichte rieselnde Schneeflocke

finkln

rieseln (funkeln, glitzern)

Finknnabbl

kleines Glas

finnef

fünf

Finstr, in dr -

im Dunkeln

fischbrn

tasten, erfühlen (z. B. im Dunkeln)

Fischl un Samml

Fischsemmel

fischln

etwas schwer anfassen können, nach etwas greifen wollen

Fiss

– Naa, die drakschn Fiss!

Füße

Fissle

Füßchen

Fitzfaadlesupp

Suppe aus geriebenen rohen Kartoffeln

fix

schnell

Flaadrwisch

aufgewecktes Kind, eine Frau (die überall ist),

auch

Besen

Flaamel

weinerliches Gesicht

Flaasch, Fleesch

Fleisch

Flaaschfrassr

Fleischfresser

Flaaschr, Fleeschr

Fleischer

flaazn

fläzen, flegeln

flachorsch

etwas flacheres

Flacht

Flechte

Flachtn

die Flechten

flachtn

flechten

Flack

Fleck,

auch

Ort, Stelle

Flackfrasser

(die) Jöhstädter

flackit

– Wos is dee mit dir, de sisst heit su flackit aus?

fleckig

Flackle

Fleckchen,

auch

mehrere Orte bzw. Stellen

Flah

dünner Kaffee

flahe

– mol fix durchflahe

oberflächlich waschen

flamln

weinerlich sein, ein bisschen weinen

flanschrn

planschen

Flarn

Wunde, Verletzung

Flaschngurks, -gorks

Flaschenkorken

Flatschn

große flächige Stücke (z. B. Fleisch ...),

auch

große Fläche (z. B. großflächige Wunde bzw. abziehbare Hautflächen nach Sonnenbrand)

Fleet,

de -, ne -

Flöte, auch für windige Gegenstände, auch derb für männliches Glied,

auch

viele Trümpfe beim Skat

Fleh

Flöhe

Flemm

– Ne Flemm ziehe.