Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

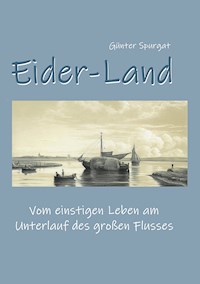

Als die Eider, der längste Fluss in Schleswig-Holstein, noch ungebändigt und den Kräften der Natur ausgesetzt war, bestimmte der Strom das Leben der Menschen und ihren Alltag. Einst war der Fluss die Lebensader und wichtigste Verkehrsverbindung der Region. Zahlreichen Fischer- und Schifferfamilien sicherte er über Jahrhunderte die Existenz.Wenn aber Sturmfluten das Land überschwemmten, brachte er oft Leid und Zerstörung. Der Autor blickt in jene Zeit zurück, als durch den Bau des Eiderkanals für die Flussbewohner eine neue Epoche begann. Der Kanal eröffnete ihnen das Tor zur Welt und brachte Aufschwung und Fortschritt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Eider-Land

Die erste Wasserstraße zwischen Ost- und Westsee

Dörfer und Städte am Unterlauf der Eider

Die Schifffahrt auf der Eider

Schifferfrauen, Kinderarbeit und -vergnügen

Jules Verne und E. F. Knight

Die Fischer, die Störe und die Aale

Die Erzeugnisse und Märkte des Eider-Landes

Die Mühlen

Die Hüter der Nacht

Kriege, Sturmfluten und Plagen

Die Erschließung neuer Verkehrswege

Zeitenwende

Dank

Bildnachweis

Benutzte Quellen

Eiderland

Ein Land dieses Namens existiert weder politisch noch geographisch. Der geniale Maler, Grafiker und Autor Horst Janssen (1929 ‒ 1995) veröffentlichte 1985 unter dem Titel Eider-Land ein Heft mit 35 Radierungen. Er lebte zeitweise auf Eiderstedt und ließ sich von der flachen, windumtosten Landschaft für seine ausdrucksstarken Motive inspirieren. Der Halbinsel gab er den Namen Eiderland, an dessen Südseite jener Strom verläuft, dem Eiderstedt seinen Namen verdankt.

In diesem Buch wird von einem Landstrich erzählt, der weitaus größer ist und sich zu beiden Seiten der Eider ausdehnt und von Dithmarschern, Nordfriesen und Stapelholmern bewohnt wird. Sie waren lange wirtschaftlich und kulturell durch den Strom verbunden und sind es bis heute. Der Fluss markierte in früheren Zeiten die Grenzlinie zwischen den Herzogtümern Schleswig und Holstein, wie auch zwischen den Dithmarschern auf der südlichen und den Nordfriesen und Stapelholmern auf der gegenüberliegenden Seite. Im 14. und 15. Jahrhundert trugen sie erbitterte Kämpfe aus, raubten, brandschatzten und brachten sich gegenseitig um.

Unzählige Kleinstaaten und Volksstämme kämpften damals um Territorien, zogen neue Grenzlinien und bauten Festungen zu deren Verteidigung. Erst als größere Staatsgebilde entstanden und das Bestreben nach nationaler Einheit die Oberhand gewann, hörten die lokalen Fehden auf.

Vermutlich schon seit über tausend Jahren ist das Eiderland besiedelt. Dessen gesamte Geschichte darzustellen ist nicht Absicht dieses Buches. Es widmet sich besonders einer Periode, in der die Region wirtschaftlich stark belebt wurde. Ende des 18. Jahrhunderts realisierte die dänische Regierung einen lange gehegten Plan und ließ einen Kanal bauen, der zusammen mit der Eider eine Verbindung zwischen Nord- und Ostsee schuf. Er bestand von 1784 bis 1890 und war damals die längste künstliche Wasserstraße der Welt. Schifffahrt, Handel und Gewerbe blühten im Eiderland auf. Dieses Buch blickt zurück auf jene Zeit wie auch auf Ereignisse davor und danach, die das Leben der Menschen am Fluss damals bestimmt und geprägt haben.

Zum Eiderland gehörten die Amtsbezirke Eiderstedt und Hütten (1777 aus den Landschaften Stapelholm und den Hohner und Hüttener Harden gebildet) und Norderdithmarschen. Historische Karte von 1806.

Die erste Wasserstraße zwischen Ost- und Westsee

Im Vergleich mit Strömen wie Elbe, Rhein und Weser erscheint die Eider unbedeutend. Auf manchen Deutschlandkarten ist sie nicht einmal eingezeichnet. Doch in dem kleinen Bundesland Schleswig-Holstein tritt der Fluss mächtig in Erscheinung. Bevor er im letzten Jahrhundert eingedämmt und gegen die Meeresflut abgesperrt wurde, besaß er bei Friedrichstadt im Mittel eine Breite von 180 Meter, bei Tönning von über 300 Meter, und sein Mündungstrichter an der Nordsee maß zwölf Kilometer.

Vor über 800 Jahren reichte die Eider noch weit in die Wattlandschaft der Westsee, wie die Nordsee einst genannt wurde, und bildete ein Delta mit mehreren Mündungsarmen und großen Inseln, aus denen später durch Eindeichungen und Landgewinnungsmaßnahmen die Halbinsel Eiderstedt entstand. Der Husumer Kartograf, Mathematiker und Astronom Johannes Mejer (1606 ‒ 1674) rekonstruierte im Auftrag des dänischen Königs an Hand vorhandener Aufzeichnungen die Küstenlandschaft vor Norderdithmarschen und dem südlichen Nordfriesland und gibt uns eine Vorstellung von ihrem Aussehen Mitte des 13. Jahrhunderts.

Nach der Mejerschen Karte hatte die Eider damals eine weit größere Ausdehung als heute. Sie war demnach an der Küste eher ein tief ins Land reichender Meeresarm, der sich mit dem Fluss verband.

Die Nordseeküste wurde in früheren Jahrhunderten immer wieder von verheerenden Sturmfluten heimgesucht. Vermutlich führte die Grote Mandränke im Jahr 1362 dazu, dass zwischen der Eider und dem nördlich von ihr verlaufenden Heverstrom eine Verbindung entstand. Dieser als Nordereider bezeichnete Zufluss trennte Eiderstedt bis 1489 vom Festland. In jenem Jahr erfolgte eine Abdämmung, die die Vereinigung von Eider und Hever wieder aufhob.

Das Mündungsdelta der Eider um 1240. Die Karte nach Zeichnungen von Johannes Mejer datiert von 1652. Der Ausschnitt wurde für eine bessere Erkennbarkeit vom Autor koloriert. Oben ist die einstige große Insel Strand, darunter sind die Inseln Eyderstede, Utholm und Everschop dargestellt. Noch weitgehend ohne den Schutz von Deichen waren die Eilande den Meeresfluten ausgesetzt. Die verheerende Sturmflut von 1362 zerriss die Insel Strand in mehrere Teile und kostete Tausenden Menschen und Tieren das Leben.

Antike Quellen besagen, dass die Urbewohner der Küstenregion ‒ Kimbern, Teutonen und Ambronen ‒ die cimbrische Halbinsel um 120 v. Chr. verließen, nachdem eine verheerende Sturmflut riesige Landverluste und in der Folge Ernteausfälle und Hungersnot verursacht hatten. Sie machten sich gen Süden auf den Weg, um irgendwo auf dem europäischen Kontinent neue Siedlungsgebiete zu suchen.

Jahrhunderte später verzeichnete die von ihren Ureinwohnern verlassene Küste der cimbrischen Halbinsel wieder zunehmend Einwanderer, die überwiegend aus Ostfriesland, Sachsen und Holland gekommen sein sollen. Sie ließen sich auch entlang der Eider in den Marschen und auf der Geest nieder. Ihre Behausungen errichteten sie auf Erdhügeln, um sie vor Überflutungen zu schützen. Die großen Moor- und Überschwemmungsareale, die den Flusslauf begleiteten, kamen für eine Besiedlung nicht in Frage.

In den feuchten Niederungen, durch die der Fluss mäanderte, war der Bau von Wegen beschwerlich bis unmöglich. Die Anwohner der Region nutzten die Eider als willkommene Wasserstraße, die ihnen ermöglichte, ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf Booten weit ins Landesinnere oder an die Küste zu transportieren. Andererseits konnten auch auswärtige Handelsgüter aller Art auf dem Wasserweg bequem zu den Anwohnern des Flusses gelangen. Zudem bot der Fluss mit seinem Fischreichtum eine beständige zusätzliche Nahrungs- und Erwerbsquelle.

Der Unterlauf der Eider wurde von Gezeiten und Sturmfluten über Jahrtausende geprägt. Sie formten und veränderten ihr Bett, verzweigten, verbreiterten oder verengten es. Es bildeten sich stellenweise kleine Inseln oder Sandbänke mitten im Fluss. Im Lauf der Jahrhunderte zerstörten Fluten immer wieder Ansiedlungen, Äcker und Weiden. Sie spülten aber auch massenhaft Sedimente ins Land, die die angrenzenden Marschen überaus fruchtbar machten und reiche Ernten und Gräsung bescherten.

Erst vor etwa tausend Jahren schützten die Küstenbewohner das Hinterland mit Dämmen vor den unberechenbaren Meeresfluten. Deren Profil und geringe Höhe erwiesen sich jedoch angesichts der Naturgewalten als unzureichend. Erst holländische Einwanderer, die Anfang des 12. Jahrhunderts ins Land kamen, brachten die nötige Erfahrung im Wasserbau mit. Sie errichteten widerstandsfähige Deiche und begannen, die nassen Ländereien systematisch zu entwässern, um sie für Ackerbau und Beweidung nutzbar zu machen.

Die Eider, die damals als mächtiger zweiarmiger Strom in die Westsee mündete, entsprang in zwei unscheinbaren Quellteichen südlich von Kiel unweit der Ostsee. Sie konnte aber nicht in sie abfließen, weil ihr eine Endmoräne den Zugang versperrte. So nahm sie eine andere Richtung und schuf sich schließlich in vielen Windungen ein Bett bis zum westlichen Meer.

Viele Menschen ließen sich nahe der Flussränder nieder und bauten erste Siedlungen. Schiffer, Bauern und Fischer nutzten die Eider als Wasserstraße und Nahrungsquelle. Da der Fluss jedoch keine Verbindung zur Ostsee hatte, blieb der Güter- und Warenverkehr überwiegend auf seinen Unterlauf beschränkt. Trotz vieler Krümmungen war er für mittelgroße Segelschiffe befahrbar und von der Nordsee gut zugänglich. Frachtschiffe, die die Ostsee als Bestimmungsziel hatten oder von dort in die Nordsee gelangen sollten, mussten die gefährliche Route um die Nordspitze von Dänemark herum durch das Kattegat nehmen, da bis Ende des 18. Jahrhunderts kein anderer schiffbarer Zugang vorhanden war. Unzählige Schiffe gingen auf dieser Route verloren.

Vor dem Bau des Eiderkanals mussten Schiffe um Dänemark herumfahren, um in die Ostsee zu gelangen. Karte von 1898.

Die von 1460 bis 1864 zum dänischen Gesamtstaat gehörigen Herzogtümer Schleswig und Holstein waren dünn besiedelt und in wirtschaftlicher Hinsicht wenig entwickelt. Die Nordfriesen und Dithmarscher hatten mehrere Kriege und Not erlebt und sahen im ausgehenden 18. Jahrhundert wenig zuversichtlich in die Zukunft. Manche erhofften sich ein besseres Leben in Amerika und wanderten aus.

In den 1770er Jahren reifte in der dänischen Regierung ein bereits lange gehegter Plan zum Bau eines Kanals, der durch das Herzogtum Schleswig verlaufen sollte. Ein erster Entwurf sah die Städte Husum im Westen und Eckernförde im Osten als Mündungshäfen vor, mit einem Kanalabschnitt bis zur Treene bei Hollingstedt, einem zweiten von dort über Groß Rheide bis zur Schlei und einem dritten von Fleckeby bis nach Eckernförde.

Wie auf dieser Karte dargestellt, sah ein früherer Plan vor, den Kanal von Husum kommend durch die Schlei und das Windebyer Noor bis zur Ostsee zu führen.

Aus Kostengründen wurde dieser Plan aber bald verworfen. Schließlich entschied sich der dänische König Christian VII. (1849 ‒ 1808), 130 Kilometer des natürlichen Eider-Bettes für das Projekt zu nutzen und den Fluss mit einem 34 Kilometer langen Kanal, der von Rendsburg ‒ unter Einbeziehung der Obereiderseen ‒ bis Holtenau in die Kieler Förde führen sollte, zu erweitern.

Der dänische König Christian VII. veranlasste den Bau des Eiderkanals.

1776 wurde zunächst die Eider zwischen Friedrichstadt und Rendsburg vertieft, dann begannen im Jahr darauf die eigentlichen Bauarbeiten am Kanal. Sieben Jahre lang gruben sich zeitweise bis zu 4.600 Arbeiter, darunter viele Tagelöhner, durch Moore, Wälder und Flussläufe, wobei ihnen hauptsächlich Schaufeln und Schubkarren als Arbeitsgeräte dienten. Der Kanalbau war das größte Bauvorhaben jener Zeit. Er veränderte die Landschaft, brachte umwälzende ökologische Veränderungen und der Region enorme wirtschaftliche Belebung. Für die Unterbringung und Versorgung der am Bau Beschäftigten wurden zahlreiche einfachste Holzbaracken entlang der Kanaltrasse errichtet. Viele von ihnen ‒ manche brachten sogar Familienangehörige mit ‒ erhielten nur Zelte oder Strohlager auf benachbarten Bauernhöfen als Quartier zugewiesen. Schlachter, Bäcker, Gastwirte und Händler boten ihnen Lebensmittel, Waren und Dienste an und machten gute Umsätze.

Die ungünstigen Lebensumstände der Arbeiter ‒ primitive Unterkünfte, mangelnde Hygiene und das feuchte Umfeld ‒ hatten allerdings katastrophale Auswirkungen auf deren Gesundheit. Fast 1.300 Männer erkrankten an einer Art Sumpf- oder Faulfieber. Da die Krankheit den Medizinern unbekannt war, verfügten sie nicht über geeignete Mittel zu ihrer Eindämmung. Sie versuchten das Fieber mit Baldrian, Kampfer und Chinarinde zu bekämpfen. Doch die meisten Erkrankten starben. Entlang der Kanalstrecke sollen mehrere Friedhöfe für die vielen ums Leben gekommenen Kanalarbeiter angelegt worden sein. Das massenhafte Sterben dieser Menschen war ein hoher Preis für den später als technisches Wunderwerk gepriesenen Kanal. Hunderte hier begrabene namenlose Arbeiter und ihre Familien bezahlten ihn.

Durch die Epidemie und ungünstige Wetterverhältnisse verzögerte sich die für das Jahr 1780 gepante Fertigstellung um mehrere Jahre. Erst 1784 konnte das Vorhaben vollendet werden. Zum Ausgleich der unterschiedlichen Wasserhöhen wurde der Kanal mit sechs Schleusen und je einem Schleusenwärterhaus versehen. In Kluvensiek kam eine Gaststätte hinzu, und in Kiel, Rendsburg und Tönning entstanden riesige Packhäuser für die Zwischenlagerung von Schiffsfrachten.

Der Tönninger Hafen mit Packhaus (rechts im Bild)

Am nördlichen Kanalufer wurden breite Treidelpfade angelegt, damit die Segelschiffe bei ungenügendem Achterwind von Pferden oder von Menschenhand gezogen werden konnten. In Holtenau, Landwehr, Kluvensiek und Büdelsdorf richtete die Kanalverwaltung Pferdestationen ein, für deren Unterhaltung sie Subunternehmer einstellte. Dabei verdienten manche Bauern durch die Bereitstellung von Pferden und eigener Arbeitskraft oft mehr als mit ihrer Landwirtschaft.

Am 18. Oktober 1784 wurde der Kanal mit einer Probefahrt eröffnet. Das Segelschiff Rendsburg und ein begleitendes Postschiff, das sonst zwischen Kiel und Kopenhagen verkehrte, starteten ihre Fahrt in Holtenau. Jedes der beiden Schiffe wurde von vier Pferden bei leichtem Gegenwind durch die neue Wasserstraße gezogen. Die Zugtaue rissen auf der Kanalpassage mehrfach und verzögerten die Reise. Letztlich verlief aber die erste Kanalpassage erfolgreich, und mit ihr begann ein neues Kapital in der internationalen Handelsschifffahrt. Zwar dauerte eine Kanalfahrt von Holtenau bis Tönning je nach Windverhältnissen drei bis vier Tage und beanspruchte damit etwa die gleiche Zeit wie die Passage durch das Kattegat. Doch im Gegensatz zur Kattegat-Route war die Kanalpassage nicht mit dem Risiko eines Schiffsverlustes behaftet. Dieser Vorteil wog schwer und verschaffte der kürzeren Verbindung zwischen Nord- und Ostsee schon bald enormen Zulauf.

Ökonomisch erwies sich der Kanal und die sich schnell entwickelnde Schifffahrt zwischen der Ost- und Westsee für die Bewohner der Dörfer und Städte am Unterlauf des Flusses als gewinnbringend. Als es den Kanal noch nicht gab, war das Leben am Fluss beschaulich. Die Zahl der Schiffe, die überwiegend Torf, Bau- und Brennholz sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse flussauf, flussab transportierten, hielt sich in Grenzen. Hin und wieder querten Fähren mit Fuhrwerken oder Personen die Eider oder man sah Fischer in ihren Booten. Der Fluss war die wichtigste Verkehrsader für die Region. Sie ermöglichte Transporte aller Art. Ohne ihn konnten die Erzeugnisse der Landwirtschaft kaum befördert werden, da das Wege- und Straßennetz unzureichend war.

Ohne den Kanal wäre das Leben wohl weiter in ruhigen Bahnen verlaufen, aber im Vergleich zu anderen Regionen rückständig geblieben. Die neue, künstliche Wasserstraße, die den Zugang zur Ostsee eröffnete, bot vielen Menschen an der Eider neue Erwerbsmöglichkeiten, die sie auch nutzten.

Zunächst stand der Schleswig-Holstein-Kanal, wie er zu Anfang offiziell bezeichnet wurde (1853 titelte ihn der dänische König in Eiderkanal um; die preußische Provinzregierung benannte ihn 1866 wieder mit seinem ursprünglichen Namen) nur den im dänischen Königreich beheimateten Schiffen offen. Doch die enormen Baukosten in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Reichstalern, die einen Großteil des dänischen Staatsetats verschlangen, veranlassten die Regierung, ihn für alle Schiffe freizugeben, um die Einnahmen aus Kanalgebühren zu steigern. Der dänische König und die Herzöge von Schleswig und Holstein verbanden mit dem Bau des Kanals die Hoffnung, dass durch ihn die angrenzenden Herzogtümer wirtschaftlichen Aufschwung erfahren würden und Kiel den Handelsmetropolen Lübeck und Hamburg den Rang streitig machen könnte.

1792 wurden durch die Holtenauer Zollstelle schon 1509 Schiffe registriert. Bei ihnen handelte es sich um 787 inländische, in den Herzogtümern Schleswig und Holstein beheimatete Frachtschiffe. Die Zahl der fremdländischen Schiffe betrug 722, darunter 313 aus Holland. Weitere kamen vor allem aus Rostock, Mecklenburg, Brandenburg, Preußen, Ostfriesland, Hamburg und Schweden. England war in jenem Jahr erst mit einem Schiff vertreten.

Waren und Güter aller Art wurden von der Nordsee zur Ostsee und umgekehrt transportiert. Den größten Frachtanteil hatten Getreide, Brenn- und Bauholz, Bohnen und Erbsen, Rüböl, Butter und Käse sowie Eisen-, Glas- und Töpferwaren. Insgesamt tausend Zentner Schießpulver wurden in dem Jahr ebenfalls als Frachtgut vermerkt.

Die Zahl der Schiffe, die den Kanal passierten, wuchs stetig. Etwa 2.000 bis 4.000 Schiffe befuhren ihn jährlich, in einigen Jahren sogar annähernd 5.000. In den gut hundert Jahren seines Bestehens befuhren ihn insgesamt etwa 300.000 Schiffe. Allerdings waren es nur die kleineren Seeschiffe, deren Traglast nicht über hundert Tonnen lag. Größere Schiffe konnten den Kanal auf Grund seiner Maße (Wasserspiegelbreite 28,7 m, Sohlenbreite 18 m und 3,45 m Tiefe) nicht passieren. Daher wurden bald spezielle flachbödige Segelfrachter mit breitem Schiffskörper entwickelt, die auf die Kanalverhältnisse abgestimmt waren. Viele von ihnen entstanden auf Werften an der Eider. In Tönning, Friedrichstadt, Nübbel und Rendsburg fertigten Schiffbauer nach holländischen Vorbildern Galioten, Schniggen, Tjalks, Kuffs, Bojer und Ewer, die zu ihrer Typenbezeichnung oft den Zusatz Eider trugen. Ein oft gebautes Segelschiff war beispielsweise die Eiderschnigge. Deren einmastige Ausführung war hier und in der Küstenschifffahrt häufig vertreten und unter der Bezeichnung Eiderbulle geläufig. Die zweimastige Version hatte den Namen Besahnbulle.

Im 19. Jahrhundert herrschte demnach viel Leben auf dem Fluss und an seinen Ufern. Stolze Segelschiffe zogen, beladen mit Torf, Holz und Kolonialwaren aus aller Welt, an den Eiderdörfern und -städten vorüber. In den Häfen löschten oder luden sie Frachtgut, Zollinspektoren kontrollierten und kassierten, Makler und Spediteure machten Verträge, Hafenmeister achteten auf die Ordnung und Wirte luden zur Einkehr in ihre Lokale.

Verlauf der Eider und des Eiderkanals. Karte von 1864

Dieser mittelgroße Frachtschiffstyp, eine Schnigge, war häufig auf der Eider im Einsatz und entstand nach holländischem Vorbild.

Vom Alltag und dem Leben der Menschen am Fluss in jener Zeit soll der folgende Bericht erzählen. Die Ortsbeschreibungen stützen sich auf die Aufzeichnungen von Johannes von Schröder (1793 ‒ 1862), die der deutsch-dänische Offizier und Autor in seiner Topographie des Herzogthums Schleswig in mehreren Ausgaben zwischen 1837 bis 1856 veröffentlicht hat. Die Kartenausschnitte stammen, wenn nicht anders vermerkt, aus der Königlich Preußischen Landesaufnahme von 1878. Zitate, Eigennamen und Buchtitel wurden kursiv gesetzt.

Dörfer und Städte am Unterlauf der Eider

Schülpersiel

Der kleine Hafenort an der Eider, ganz im Norden von Dithmarschen gelegen, spielte noch bis in die 1880er Jahre eine wichtige Rolle für die Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Provinz.

Auf den fruchtbaren Marschböden Norderdithmarschens wurden überwiegend Weizen, Hafer und Zuckerrüben angebaut; die verbliebenen Flächen dienten der Weidemast. Für die Ernte und Verarbeitung benötigten die Bauern ein ganzes Heer an Arbeitskräften, die sie auf Arbeitermärkten rekrutierten. Allein die Wesselburener Rübenzuckerfabrik beschäftigte in den 1870er Jahren rund 1.000 Arbeiter im Sommer und etwa 500 im Winter. Rüben, Zucker, Getreide und Vieh wurden über Schülpersiel insbesondere nach Hamburg und England ausgeführt. Es herrschte in dem kleinen Hafen reger Schiffsverkehr.

Bereits im 18. Jahrhundert wurde der kleine Hafen von Schülpersiel häufig von Rendsburger und holländischen Schiffen aufgesucht.

1874 kamen hier über 150 Seeschiffe, überwiegend Dampfer, an. Sie brachten Steinkohle, Holz und andere Baustoffe. Eine ebenso große Zahl ausgehender Schiffe lud fast ausschließlich dithmarscher Agrarerzeugnisse sowie Rinder und Schafe. Da es in Wesselburen drei Reifschlägereien, eine Kalkbrennerei und drei Brauereien gab, werden vermutlich auch deren Produkte teilweise über Schülpersiel ausgeführt worden sein. Ein Zollkontrolleur versah hier seinen Dienst und wachte darüber, dass alle ein- und ausgehenden Waren amtlich erfasst und entsprechende Gebühren erhoben wurden.

Damit Waren und Güter von Wesselburen möglichst reibungslos zur Verschiffung an die Eider gelangen konnten, wurde die nach Schülpersiel führende Straße vor vielen anderen ausgebaut, zunächst mit Pflastersteinen, später mit Asphaltdecke versehen. Die Vertiefung und bollwerkmäßige Einfassung des Hafens sowie der Bau eines Wirtshauses und eines großen Getreidespeichers belebten den Hafenverkehr ab den 1850er Jahren merklich.

Als die Marschbahn 1878 Wesselburen und 1887 den Karolinenkoog mit ihrem Schienenetz verband und Gütertransporte günstiger und schneller als die Schiffsreeder anbieten konnten, brachte diese Konkurrenz das Aus für den kleinen Hafen von Schülpersiel.

Tönning

Im 17. Jahrhundert war die kleine Stadt von einer starken, wehrhaften Festung umgeben, die 1644 errichtet wurde und 36 Tonnen Gold gekostet haben soll.

Diese Darstellung, die um 1700 entstand, zeigt die Stadt mit dicken Festungsmauern, einem stolzen Schloss und einer alles überragenden Kirche.

Die Mitte der Stadt krönte ein prachtvolles Schloss. Die Festung überdauerte gerade mal sechs Jahrzehnte. Der im Großen Nordischen Krieg (1700 bis 1721) obsiegende dänische König ließ sie 1714 schleifen. Das Tönninger Schloss wurde zwanzig Jahre später ebenfalls bis auf den Grund zerstört. Danach blieb die Stadt unbefestigt.

Mit ihrem geschützten Hafen und Ankerplatz im Strom war die Stadt der erste Ort, den die von der Nordsee kommenden Schiffe auf der Eider passierten. Viele von ihnen wurden für ihre Weiterfahrt durch den Kanal und in die Ostsee mit Proviant und anderen Waren ausgerüstet. Das 1783 errichtete große Packhaus diente den Spediteuren als Zwischenlager für Frachtgüter aller Art. Kleine Häfen bzw. Landeplätze gab es noch bei Katingsiel, Süderhöft und Westerhever auf Eiderstedt.

Befreit von seinen Festungsmauern verwandelte sich das Stadtbild in eine friedliche, fast idyllische Szenerie. Kupferstich von Johann Gottlieb Fridrich, um 1800.

Niederländische Einwanderer, die ab dem 12. Jahrhundert an die schleswig-holsteinische Westküste zogen, trugen wesentlich zur Entstehung der kleinen Stadt und zum wirtschaftlichen Aufschwung der Dreilanden, dem späteren Eiderstedt, bei. Sie begannen mit Entwässerungs- und Dammbaumaßnahmen und erzeugten Käse in großer Menge, den sie in ganz Europa absetzten. Bis zu drei Millionen Pfund wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts jährlich von hier ausgeführt. Im Jahr 1613 ließ Herzog Johann Adolph den Hafen von der Eider in die Stadt hinein anlegen, der bis zu hundert Schiffe mittlerer Größe aufnehmen konnte. Er wurde der größte Ausfuhrhafen an der schleswig-holsteinischen Westküste. Der weitsichtige Herzog veranlasste auch den Bau von Verkehrswegen, denn zuvor war Tönning vom Hinterland nur über Kleiwege erreichbar. Um den Transport der landwirtschaftlichen Erzeugnisse Eiderstedts mit Booten zu ermöglichen, ließ er Kanäle von Garding nach Katingsiel und von Tetenbüll nach Tönning sowie eine Verbindung zwischen beiden graben ‒ die Süder- und Norderbootfahrt.

Die Süderbootfahrt bei Garding. Zeichnung von Julius Gottheil, 1864

Tönning wurde 1590 zur Stadt erhoben. Der Hafen, das benachbarte Katingsiel und der Hafen von Garding gehörten zum Tönninger Zollbezirk. Alle ein- und ausgehenden Waren unterlagen der Verzollung. Die Gebühren waren eine wichtige Einnahmequelle für den dänischen König. Über den Tönninger Hafen wurden im 17. Jahrhundert vor allem große Mengen Getreide, Fleisch und Wolle sowie Rinder und Schafe ausgeführt.

Bereits vor dem Bau des Eiderkanals lebten die Einwohner hauptsächlich von der Schifffahrt und dem mit ihm verbundenen Handel. Doch nach seiner Eröffnung blühte das Wirtschaftsleben der Stadt regelrecht auf, insbesondere zu Beginn des 19. Jahrhunderts während der Elbblockade (von 1803 bis 1806) durch die Briten und der ersten beiden Jahre der folgenden Kontinentalsperre (1806 bis 1813) Napoleons. Die für Hamburg bestimmten Schiffe wurden nach Tönning umgeleitet und deren Ladungen auf dem Landweg in die Hansestadt befördert. Die Reede vor Tönning war jetzt dicht an dicht besetzt mit großen Segelschiffen. Auch die Niederländische Ostindien-Kompagnie nutzte ab 1805 den Tönninger Hafen und den Eiderkanal für ihre Transporte nach Kopenhagen und in den Ostseeraum. In jenen Jahren stiegen die Tönninger Zolleinnahmen um das Zehnfache, und die Bevölkerungszahl der Stadt verdreifachte sich auf nahezu achttausend. Die Stadt war auf diesen Ansturm nicht vorbereitet. Der Reiseschriftsteller Philipp Andreas Nemnich schilderte die Tönninger Verhältnisse 1805 so: