8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sizilien – das skurrile Porträt einer Insel von Andrea Camilleri, dem berühmtesten Sizilianer der europäischen Literaturszene. Gleich mehrere Kisten mit Edelfischen fordern drei mit Schrotflinten bewaffnete Männer, nachts auf einer Straße nach Palermo. Ohne Widerspruch werden die Fische ausgehändigt. Eine Abmachung unter Ehrenmännern sozusagen. Camilleri erzählt von seiner ersten persönlichen Erfahrung mit der Mafia und nimmt dabei die unorthodoxen Tauschgeschäfte seiner Landsleute unter die Lupe: Richter und Räuber, Politiker und Mafiosi, Sünder und Priester, selbst mit Gott lässt sich verhandeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

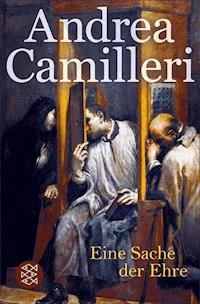

Andrea Camilleri

Eine Sache der Ehre

Zwei wahre Geschichten

Aus dem Italienischen von Monika Lustig

FISCHER E-Books

Inhalt

Eine Sache der Ehre

Für Andreina, Elisabetta, Mariolina – damit sie besser verstehen, was ich meine

1.

»Travagliari« – oder besser noch »travagghiari« – bedeutet auf sizilianisch einfach nur arbeiten; es wird dabei nicht unterschieden zwischen körperlicher Schwerarbeit, bei der man sich das Kreuz ausrenkt, oder geistiger Arbeit, die möglicherweise sogar Spaß macht. Im Italienischen ist die Sache grundlegend anders: Da impliziert travagliare in jedem Fall einen großen Kräfteaufwand, eine Riesenanstrengung, Weh und Leid; in der Tat sind mit travaglio die Geburtswehen gemeint, und in der gehobeneren Sprache spricht man von travaglio dell’anima, Seelenleid.

Über dreißig Jahre habe ich als Regisseur und Produzent von Schauspielen, zuerst in sizilianischem Dialekt, dann mehr und mehr auf italienisch, bei der Staatlichen Italienischen Rundfunk- und Fernsehanstalt gearbeitet. Eines schönen Tages, lang ist’s her, wurde ich gebeten, die Regie einer sechsteiligen Fernsehreportage mit dem Titel Familienporträt zu übernehmen. Das Leben einer Reihe von Familien sollte untersucht werden, um damit einen Querschnitt durch das Italien jener Zeit zu ziehen – angefangen bei der Familie eines Arbeitslosen bis zu der eines bekannten Managers. Meine allererste Reaktion war, abzulehnen; als Ausrede hätte ich mit Leichtigkeit anführen können, daß ich als Schauspielregisseur (heute würde man sagen: ein Regisseur der Fiction) unter Vertrag stand und diese Reportage mit Sicherheit kein Schauspiel war. Aber das wäre nur ein Vorwand gewesen. Der wahre Grund für meine ablehnende Reaktion war ein anderer und nicht ganz einfach zu erklären.

Heute bin ich sehr wohl in der Lage, das klarzustellen. Nachdem ich mein ganzes Leben damit zugebracht hatte, die Leute mit Hilfe der illusion comique zu täuschen, hatte ich einfach keine Lust, sie mit der illusion sociologique hinters Licht zu führen. Es bedurfte gewiß weder eines großen Genies noch eines besonders scharfen Verstands, um zu begreifen, wohin die ganze Geschichte führen würde: Im Anschluß an jede einzelne Sendung würde es eine Riesendiskussion geben, und Scharen von Politikern, Soziologen, Pfaffen, Fachleuten, Statistikexperten, Technikern, Psychologen und was es sonst noch alles gibt, würden schleunigst vor Gott und der Welt verkünden, daß es sich – vielleicht abgesehen von einem winzigen Schönheitsfleck, der purer Nachlässigkeit anzulasten ist – nirgendwo besser als in unserem schönen Land leben läßt.

Ich änderte meine Meinung, als ich den Namen des Autors hörte, der diesen Stoff verarbeitete und dem auch die Leitung der Sendung anvertraut war: Giorgio Vecchietti. Persönlich war ich ihm noch nie begegnet, doch war ich sehr gut mit seinem Bruder bekannt, einem Theatermenschen, der seine Komödien unter dem Künstlernamen Massimo Dursi herausbrachte. Es hieß, Vecchietti sei ein Gentleman und ein guter Journalist, also jemand, mit dem man reden konnte. Und das stellte eine gewisse Garantie für die Ausgewogenheit der Reportage dar. Außerdem erzählte man sich, daß er ein waschechter Bologneser, also ein geselliger Mensch war, der keinen Hehl daraus machte und sich die gute Küche schmecken ließ. Mein Interesse an ihm gründete in allererster Linie auf der Tatsache, daß er als blutjunger Mann Mitdirektor der Zeitschrift Primato an der Seite von Giuseppe Bottai gewesen war, der zu der raren Sorte faschistischer Parteibonzen mit Intelligenz und Kultur gehörte.

Dieser Zeitschrift, die seinerzeit zum Glück ihren Weg in den einzigen Kiosk meines verlassenen sizilianischen Dorfs fand, verdanke ich in gewisser Weise meine Bildung: Ganze Nächte schlug ich mir um die Ohren, weil ich in die Lektüre von Essays, Erzählungen und Gedichten daraus vertieft war, und verdarb mir ziemlich das Augenlicht. Ich erinnere mich, wie ich nach der Lektüre der Rezension des Ernst-Jünger-Buchs Auf den Marmorklippen von Giaime Pintor wie betäubt durch die Straßen des Dorfs schwankte, während über mir ein Bombenhagel aus der Luft niederging und die Leute schrien, man müsse sich im Luftschutzkeller in Sicherheit bringen; außerdem erinnere ich mich, daß die Debatte über den Existentialismus, an der sich Abbagnano, Paci, Della Volpe und andere beteiligten, auf mich wie ein leichtes Fieber verbunden mit Hautreizungen wirkte.

Als ich Vecchietti dann persönlich kennenlernte, begann ich in den Arbeitspausen, ihn über Personen und Ereignisse aus seiner Zeit bei Primato auszufragen, und vielleicht brachte ihn meine nicht nachlassende Neugier dazu, sich auch für mich zu interessieren. Jedenfalls begannen wir, zusammen auszugehen und über dies und jenes zu plaudern – gewiß nicht wie Kumpels (der Altersunterschied zwischen uns war einfach zu groß), aber dennoch in sehr freundschaftlichem Einvernehmen. Eines Abends erzählte er mir beim Essen eine Sache, die ihm vor Zeiten zugestoßen war und die ich hier wortwörtlich wiedergebe:

»Wie du weißt, war ich eine Zeitlang Direktor der Nachrichtensendung des Zweiten Fernsehkanals, also dem, der nicht katholisch ausgerichtet war. Ich hatte vor, eine modernere und lebendigere Nachrichtensendung als die des Ersten Kanals zu machen, der von Haus aus regierungstreu ist. So begann ich, die Nachrichten aus dem Programm zu nehmen, die mir sekundär und ohne Belang für die Nation erschienen. Beispielsweise schaffte ich die Reportagen ab, die sich auf den ›Bandschnitt bei Eröffnungen‹ oder auf die ›Legung eines Grundsteins‹ bezogen, denn das bedeutete, daß kostbare Minuten der Nachrichtensendung einem Untersekretär gewidmet waren, der den Grundstein für den Bau des städtischen Tierheims irgendwo am Ende der Welt legte, oder einem bekannten Parlamentsabgeordneten, der die Eröffnung eines neuen Saumpfads zwischen zwei lieblichen, aber leider völlig abgeschiedenen Ortschaften in den Friauler Bergen feierte. Es handelte sich um Beiträge, die ganz eindeutig auf Anregung eines Lokalpolitikers zustande gekommen waren, der auf diesem Weg sein eigenes Image als Politmensch aufpolieren wollte. Das zog zwar einige Beschwerden nach sich, aber mehr auch nicht. Eine andere Art von Reportagen, die ich aus den Nachrichten nahm, hatte zum Thema: ›Brillante Operation der Guardia di finanza‹ oder so ähnlich. Die Bildsequenz war stets die gleiche: Ein Schnellboot der Guardia di finanza flankierte ein Wasserfahrzeug, Schiff oder Fischkutter oder was auch immer es war, die Beamten stürmten an Bord, und aus dem Laderaum tauchten Kisten mit Schmuggelzigaretten auf – merkwürdigerweise immer von derselben Marke (doch das wurde mir erst nach der Begegnung, von der ich dir noch erzählen werde, bewußt) –, die dann beschlagnahmt wurden. Wenn ich solch einen Beitrag strich, würde sich keiner beklagen, und in der Tat beklagte sich niemand: Die Beiträge verschwanden, ohne Aufsehen zu erregen.

Einige Zeit später befand ich mich zu Fuß auf dem Nachhauseweg in der Nähe des Pantheon. Es war ein milder römischer Oktobertag, der richtig Lust auf einen Spaziergang machte. Ich ging gerade durch eine ziemlich enge Straße, als hinter mir die Scheinwerfer eines Autos aufblinkten. Ich quetschte mich an die Hauswand, um den Wagen vorbeizulassen. Doch als die Luxuslimousine auf meiner Höhe war, kam sie sacht zum Stehen, die hintere Wagentür ging auf, und eine sehr kultivierte und charmante Stimme forderte mich auf: ›Doktor Vecchietti, gestatten Sie mir, daß ich Sie nach Hause begleite?‹

Abzulehnen erschien mir unhöflich. Ich stieg ein, und das Auto setzte sich langsam wieder in Bewegung. Im Innern lag der Duft eines raffinierten Rasierwassers, und die Sitze waren aus echtem Leder. Trotz des schwachen Lichts konnte ich erkennen, daß ich den Mann neben mir noch nie gesehen hatte.

›Kennen wir uns?‹ fragte ich.

›Sie mich nicht, aber ich kenne Sie aufgrund Ihres guten Rufs.‹

›Du guter Gott‹, wehrte ich ab.

Eine kurze Schweigepause trat ein. Dann kam der distinguierte und höfliche Herr um die sechzig auf den Punkt: ›Unsere Begegnung verdankt sich nicht dem Zufall. Mein Chauffeur folgt Ihnen bereits, seitdem Sie Ihr Büro verlassen haben. Es war nicht meine Absicht, Sie zu Hause oder an Ihrem Arbeitsplatz zu belästigen. Ich möchte Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit lediglich ein winziges Problem unterbreiten.‹

Er bat mich also nicht um einen Gefallen. Er verhielt sich wie ein echter englischer Gentleman, genauso very english wie der Stoff seines Anzugs es war. Er fuhr fort, ohne mir Gelegenheit zu einer Widerrede zu geben.

›Wie ich weiß, haben Sie Ihren Redakteuren Weisungen gegeben, keine weiteren Beiträge über die Beschlagnahmung von Schmuggelzigaretten zu fertigen. Ich möchte Ihnen nun begreiflich machen, weshalb diese Maßnahme am Ende ganz bestimmten Interessen zuwiderläuft.‹

›Sind Sie von der Guardia di finanza?‹ platzte ich ziemlich unwirsch heraus.

Der Herr sah mich verwundert an.

›Ich?! Nein, da sind Sie völlig auf dem Holzweg. Ich werde mein Bestes tun, um die Sache zu erklären. Also gut, die Führung der Guardia di finanza, sagen wir mal, in Barletta, bekommt einen heißen Tip, wie man einen anonymen Hinweis im Jargon nennt, und der enthält so viele Einzelheiten, daß er glaubwürdig erscheint. An einem bestimmten Tag, zur Stunde X in der Nacht, wird soundsoviele Meilen von der Küste entfernt ein Schmugglerschiff auf die Ladefahrzeuge für die Ware warten. Gleichzeitig wird auf dieselbe Art und Weise der Lokalberichterstatter der Nachrichten davon in Kenntnis gesetzt, der so lange drängt und bettelt, bis man ihn an Bord des Schnellboots gehen läßt. Auch er muß ja schließlich seine Arbeit tun, oder nicht? Die Operation verläuft erfolgreich, das Ganze wird gefilmt und übertragen. Und so ist jeder auf seine Kosten gekommen. War das deutlich genug?‹

›Sie haben klar und deutlich gesprochen‹, erwiderte ich, ›aber ich habe trotzdem kein Wort verstanden.‹

Geduldig und weiterhin lächelnd begann der Mann von neuem.

›Folgen Sie mir bitte ganz aufmerksam. Im Anschluß an eine solche – man kann sagen – brillante Operation erhalten die betreffenden Beamten Lobesbekundungen, Danksagungen und Versetzungen. Voller Zufriedenheit ruhen sie sich ein wenig auf ihren Lorbeeren aus, damit die Schmuggelgeschäfte in der Zwischenzeit in der betreffenden Gegend ungestört weiterlaufen können. Ist es Ihnen jetzt klar?‹

›Ganz klar. Wer dabei drauflegt, ist die Zigarettenfirma.‹

Der Herr gestattete sich ein höfliches Lachen.

›Sie belieben zu scherzen, oder? Die Sache verhält sich so: Der Fernsehreporter hat Kisten mit Schmuggelware gefilmt, die rigoros neutral hätten sein müssen. In Wirklichkeit aber, welch ein Zufall, steht auf jeder Kiste fett und breit die Marke der Zigaretten. Wenn diese Aufnahmen im Fernsehen ausgestrahlt werden, verehrter Freund, haben sie denselben Unkostenwert, den eine Werbekampagne gekostet hätte.‹

Ich war sprachlos. Unterdessen waren wir in der Straße angelangt, in der meine Wohnung lag.

›Ich wohne Nummer …‹, setzte ich an.

›Das wissen wir‹, meinte der Herr und drückte herzlich meine Hand. ›Überlegen Sie es sich gut, Doktor Vecchietti. Stören Sie nicht das Gleichgewicht, machen Sie keine mühsam erzielte Absprache zunichte.‹

›Absprache?‹

›Ja, eine mündliche Vereinbarung, ein Gentlemen’s Agreement.‹

Wir waren angekommen, und ich stieg aus.«

Das war ziemlich wortgetreu Vecchiettis Bericht. Ich möchte gleich sagen, daß die Geschichte für mich heute, Ende des Jahres 1991, während ich sie niederschreibe, in weiterer Ferne liegt als der Mord an Julius Cäsar.

Man muß sich das mal klarmachen! Da schlendert ein Mann in verantwortlicher Stellung ohne bewaffnete Eskorte einfach so durch die Gegend und folgt der Einladung eines Fremden, das ist doch unvorstellbar. Und noch viel undenkbarer ist, daß sich in jenem Auto eine Person befand, wie Vecchietti sie beschrieben hat, die willens war, Erklärungen abzugeben und ihren Verstand zu gebrauchen. Ich bin fest davon überzeugt, daß heutzutage hinter dem Rücken eines Journalisten, der sich ungewollt einen Fehltritt geleistet hat, keine Autoscheinwerfer, sondern die Todessalven einer Kalaschnikow aufgeblitzt wären.

Um wieder zur Sache zu kommen: In dem Moment, da Vecchietti das Wort »Absprache« nannte, hallte ein Echo zwischen meinen Gedächtniskammern wider, dessen Entstehungspunkt ich nicht eindeutig ausmachen konnte, und verlor sich schließlich wieder.

2.

Jahre später, als ich gemeinsam mit zwei Freunden das Drehbuch zu Più fucili che pane (Mehr Gewehre als Brot) schrieb, in dem es um die Zeit des »Brigantentums« in Süditalien nach der Schaffung des italienischen Einheitsstaats ging, fiel mir wieder ein Fall von »Absprache« auf. Brigantentum habe ich in Anführungszeichen gesetzt, um mich von den Thesen der offiziellen Geschichtsschreibung zu distanzieren, zumindest von denen, die heute noch in den Schulbüchern vorkommen; diese erzählen nämlich Lügenmärchen, indem sie das, was in Wirklichkeit ein riesiger Bauernaufstand war, als Banditentum ausgeben. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Aus der Quadro numerico approssimativo (Ungefähren Übersicht in Zahlen), die das »Große Militärkommando von Neapel« herausgibt (ungefähr ist sie aufgrund von »Zeitmangel«, wie der Verfasser des Berichtes, General Pompeo Bariola, erläutert – eine Figur, auf die wir im folgenden noch stoßen werden), und aus anderen offiziellen Dokumenten geht hervor, daß die Repression des »Brigantentums« in der Zeit zwischen dem 1. Juni 1861 und dem 31. Dezember 1865 zu den folgenden Resultaten geführt hat: Standrechtlich Erschossene oder im Gefecht Getötete: 5212; Verhaftete: 5044; Gestellige (das sind die, die sich ergeben haben): 3587; insgesamt also 13843 Personen. Ich entnehme diese Daten der hervorragend dokumentierten Storia del brigantaggio dopo l’Unità (Geschichte des Brigantentums nach der Einheit) von Franco Molfese (Mailand, 1964). Ein bißchen zu viele Opfer, als daß es sich dabei um simple Straßenbanditen gehandelt haben könnte. Im übrigen hat der Schriftsteller Riccardo Bacchelli, der den Problemen des Südens eigentlich recht fernsteht, all das mit seiner schönen Erzählung Il brigante di Tacca del Lupo (Der Brigant von Tacca del Lupo) vorgezeichnet.

Jedenfalls war unter den Toten mit Sicherheit auch der Held unserer Geschichte, die wir gerade in Szenenform brachten – der spanische General José Borjes. Borjes wurde als Sohn eines Offiziers in Katalonien geboren, der 1833 hingerichtet wurde; Borjes hatte am Partisanenkrieg der Don-Carlos-Anhänger teilgenommen und es 1840 vom einfachen Unteroffizier zum Brigadekommandant gebracht. Er ging ins Exil nach Paris, wo er als Buchbinder lebte; und dort machte ihn das bourbonische Komitee, mit dem Fürsten von Scilla an der Spitze, ausfindig und zog ihn ein. Er bekam den Auftrag, in Kalabrien an Land zu gehen und das Kommando sämtlicher bourbonenfreundlicher Kräfte, ob Briganten oder nicht, zu übernehmen. Mitte September des Jahres 1861 landete er mit siebzehn Kumpanen, die er persönlich zu der Unternehmung überredet hatte, von Malta kommend bei Bruzzano an der ionischen Küste. Innerhalb kürzester Zeit machte er sich einen Briganten ersten Ranges, einen ehemaligen bourbonischen Unteroffizier, Carmine Crocco, zum Verbündeten und stürzte sich in eine wahrlich legendäre Aktion, die das italienische Heer handlungsunfähig machte. Wie bereits gesagt, war er Fachmann für Guerillataktik. Anfang Dezember desselben Jahres wurde er in der Nähe von Tagliacozzo mehr wegen einer persönlichen Mutlosigkeit als einer tatsächlichen Niederlage gefangengenommen. Seine Erschießung erfolgte wenige Stunden später auf Befehl des Majors der Leichtinfanterie Franchini, der ohne viel Federlesens Hinrichtungskommandos aufstellte, was Ermittlungen und empörte Stimmen auch in unserem Parlament nach sich zog.

Einer der beiden Freunde hielt leicht aufgeregt Borjes’ Notizbuch in der Hand, das dieser immer bei sich getragen hatte: Die Flecken, durch die manche Wörter unleserlich geworden waren, zeugten deutlich von Mühen und Blutvergießen. Abgesehen von den Anmerkungen zu Schlachten und Zusammenstößen, fiel besonders der aufmerksame Kommentar zur jeweiligen Art der landwirtschaftlichen Nutzung der Territorien ins Auge, die er Stück um Stück eroberte.

Seine rechte Hand, der Brigant Crocco, führte keine Tagebücher, sondern schrieb im Kerker in Erwartung des Prozesses seine Memoiren. Crocco erzählt darin an einem bestimmten Punkt, daß es für die Guerillas ein sehr kritischer Moment war, als sie auf Stigliano marschierten (das dann erobert wurde). Genau in jener Situation hätten die italienischen Truppen die Männer von Borjes ohne weiteres vernichtend schlagen können. Statt dessen beschränkten sie sich darauf, ihnen aus gebührender Entfernung zu folgen. Es handelte sich hierbei nicht um einen taktischen Fehler, wie Crocco erklärt, sondern um eine klare Absprache, ein Agreement, zwischen ihm und dem General Della Chiesa oder Dalla Chiesa, wie es wiederum in anderen Dokumenten heißt, dem Kommandanten der italienischen Waffeneinheiten (ach, dieses Wiederauftauchen derselben Namen in der Geschichte Italiens: Ich weiß nicht, ob der General Carlo Alberto Dalla Chiesa ein Enkel von ihm gewesen ist oder nicht; fest steht nur eins – Carlo Alberto Dalla Chiesa hat sich mit niemandem abgesprochen, da er zusammen mit seiner Frau von der Mafia ermordet wurde). Den Inhalt der Vereinbarung verrät Carmine Crocco nicht, aber es ließe sich ganz einfach denken, daß es darum ging, den Spanier zu verraten. Es kann auch gut sein, daß der Brigant lügt, aber es ist aktenkundig, daß Della Chiesa des Kommandos enthoben und vor den Disziplinarrat gestellt wurde. Bevor Della Chiesa aber endgültig von der Bildfläche verschwinden mußte, massakrierte er noch nach Herzenslust eine große Anzahl von Bauern. Im Dezember 1861, demselben Tag, an dem Borjes und die Seinigen unter den Schüssen des Hinrichtungskommandos fielen (man sollte wohl besser sagen, ermordet wurden), schrieb der General La Marmora an Petitti, den Kriegsminister, daß Della Chiesa »nichts tat, und jetzt läßt er alle, die ihm in die Hände fallen, erschießen, ohne in der Lage zu sein, zu den Informationen zu kommen, die für uns wertvoll wären«. Es ist augenfällig, daß Della Chiesa mit eindeutigen Absichten hinrichten ließ: um zu verhindern, daß die Hintergründe ans Licht kamen, und um dafür zu sorgen, daß von dem Abkommen mit Crocco nicht die leiseste Spur übrigblieb.

Einer, der von Agreements lebte, und zwar in Saus und Braus, und der 1725 infolge einer Absprache gehenkt wurde, war der Engländer Jonathan Wild, der später für die weltberühmte Figur des Mackie Messer in der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht Pate stand (der aber auch Fielding und Gay inspiriert hatte). Daniel Defoe, Wilds aufmerksamer Biograph, konnte nur schwerlich unter Adjektiven wie »hassenswert«, »bösartig«, »verachtenswert«, »infam« seine geheime Bewunderung für ihn verbergen; er hat Wilds geniale Betrugsmethode wie folgt geschildert:

Alles nahm seinen Anfang bei einem von König Wilhelm erlassenen Gesetz, nach dem auf bewußte Hehlerei (das heißt, wenn man über die illegale Herkunft der Ware Bescheid wußte) die Todesstrafe stand, und es genügten zwei oder drei Hinrichtungen, um die Hehler zu überzeugen, daß es wohl besser wäre, den Beruf zu wechseln. Die Diebe waren also in einer prekären Lage, sie stahlen jetzt praktisch umsonst, denn keiner wollte ihnen die Ware abnehmen, nicht einmal zu herabgesetzten Preisen. An dieser Stelle brach Jonathan Wilds Organisationstalent hervor, und er zeigte sich als echter Sohn seiner Zeit, in der Lloyd’s in London und die Südsee-Kompanie gegründet wurden. Mit Hilfe eines dichten Rings von Informanten (Wild kam vom Prostitutionsgewerbe) ließ er das Diebesgut in unauffälligen Lagerräumen zusammentragen. Darauf schickte er einen Unterhändler zum Bestohlenen, und der bekam die Geschichte aufgetischt, ein ehrlicher Kaufmann sei rein zufällig in den Besitz von Dingen gekommen, von denen er befürchtete, daß sie illegaler Herkunft seien. Ob der Herr kürzlich einen Diebstahl erlitten habe? Wenn ja, wolle er bitte so freundlich sein und die gestohlenen Dinge beschreiben? Darauf ließ man den Pechvogel einige Tage schmoren, und dann machte sich der Unterhändler wieder auf den Weg zu ihm. Die beschriebenen Stücke entsprachen denen im Besitz des ehrlichen Kaufmanns. Dieser war auch bereit, sie ihm zurückzugeben, doch wünschte er, und das war nur rechtens, daß ihm zumindest die Spesen für den unbedachten Erwerb der Ware zurückerstattet würden. Die Dinge könnten wieder ins Lot gebracht werden, wenn eine Summe zwischen siebzig und achtzig Prozent des Warenwerts auf den Tisch gelegt werde, lautete der Vorschlag des Zwischenhändlers. Dem Unglückseligen blieb nichts anderes übrig als zu zahlen, und er erhielt seine Ware vollständig zurück. Wild kassierte zwei Prozent ein: Ein Prozent vom Bestohlenen und ein Prozent vom Dieb.

Wild genoß bald den Ruf eines aufrechten und rechtschaffenen Mannes, »er legte sich«, schrieb Defoe mit immer größerer Bewunderung, »das Ansehen eines grundehrlichen Mannes zu«. Das verlor er dann wegen eines ehrgeizigen Expansionsprojekts seiner Gesellschaft, nämlich durch die Einrichtung einer Tochtergesellschaft für die Beschaffung von Waren, was die gut geplante Organisation von Diebstählen auf eigene Faust bedeutete. Die wahren Gründe aber, weshalb Wild ins Gefängnis wanderte und später gehenkt wurde, weiß der Schriftsteller nicht zu nennen; er macht nur vage Andeutungen über gestohlene und nicht zurückerstattete Spitzenwaren. In diesem Zusammenhang fällt mir ein anderer ähnlich gearteter Vorfall ein: Der beliebteste Fernsehmoderator Italiens, Enzo Tortora, wurde mit feinsten Spitzen, die ihm als Präsent zugesandt wurden und die er nicht mehr an den Absender zurückschickte – wie hätte er auch wissen können, daß sein Fan ein Camorrist war? –, übel zu Fall gebracht und zum unschuldigen Opfer eines skandalösen Gerichtsverfahrens gemacht. Was die Verhaftung Wilds angeht, habe ich mich um ein klares Bild bemüht und kann deshalb schreiben, daß der Übeltäter über eine Absprache zu seinem Nachteil gestolpert ist. Meine Überzeugung entspringt einer Seite aus der Feder Defoes; dort steht geschrieben, daß Wild, um seinen Ruf als unbescholtener Mann zu unterstreichen, der nichts, aber auch gar nichts mit der Unterwelt zu tun hatte, von Zeit zu Zeit mit der gebotenen Vorsicht einen Kleindieb bei der Polizei verpfiff, welche den Armen umgehend verhaftete. So mancher Gauner wurde seinetwegen hingerichtet. Ich weiß nicht, ob zwischen Wild und der Polizei eine regelrechte Übereinkunft bestand, doch zumindest muß es in den Augen der Komplizen von Jonathan so ausgesehen haben, als sie hinter das ungewöhnliche System kamen, das er anwandte, um stets mit blütenweißer Weste dazustehen. Ich halte die Annahme nicht für abwegig, daß das der Auslöser für eine weitere Absprache zwischen den Verbrechern und der Polizei war, um Jonathan Wild endgültig aus dem Weg zu schaffen.

3.

Die Wirkung einer kleinen, aber feinen Absprache erfuhr ich in jugendlichem Alter am eigenen Leib. Wir schrieben das Jahr 1947, und ich mußte von Porto Empedocle nach Palermo fahren, um einige Prüfungen an der Universität abzulegen: Das ist eine Strecke von ungefähr hundertfünfzig Kilometern, doch damals brauchte man mit dem Zug beinahe einen ganzen Tag, und auch im Auto war die Reise keineswegs bequemer, stundenlang fuhr man über holprige Straßen quer über die Berge mit Namen wie »Der tote Mann«, »Der Ermordete«, »Der Diebespaß«, die richtiggehend Frohsinn aufkommen ließen. Mein Vater bestimmte, daß ich mit einem seiner Lastwagen mitfahren sollte, der für den Transport von frischem Fisch gemietet war und die Route zwei- bis dreimal pro Woche machte. Wir brachen gegen zehn Uhr abends bei schneidender Kälte auf. Ich war obendrein sehr nervös, denn war man zu nächtlicher Stunde unterwegs, riskierte man mit größter Wahrscheinlichkeit schlimme Begegnungen. Sorgsam legte mir Don Vicinzino Chiappàra, unser guter Fahrer, eine alte Militärdecke über die Beine. Das wirkte beruhigend auf mich, und ich fiel in bleiernen Schlaf. Hinter Lercara Friddi erwachte ich: Es regnete heftig, und wir fuhren sehr langsam; ich spürte, daß Vicinzino äußerst angespannt war. Er hielt das Lenkrad mit nach vorn gebeugtem Oberkörper, als könne er so die Straße besser sehen.

»Gibt’s was?«

»Nichts«, antwortete er mir, »aber ich muß dir etwas sagen, worüber auch dein Vater Bescheid weiß: Es kann nämlich gut möglich sein, daß uns demnächst an einer Kurve zwei oder drei maskierte und bewaffnete Leute anhalten. Erschrecke bitte nicht.«

»Und wer sind die?« fragte ich und spürte, wie mir noch eisiger wurde.

»Die sind von der Giuliano-Bande. Du rührst dich nicht, hältst den Mund und tust genau das, was ich dir sage.«