4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

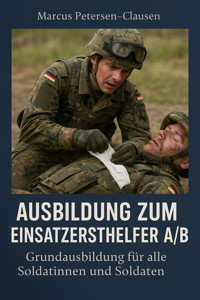

Dieses Buch begleitet Sie durch die gesamte Ausbildung zum Einsatzersthelfer A/B bei der Bundeswehr – der grundlegenden sanitätsdienstlichen Qualifikation für alle Soldatinnen und Soldaten. In 50 detaillierten Kapiteln werden Themen wie lebensrettende Sofortmaßnahmen, taktische Verwundetenversorgung, Umgang mit Schock, Blutungen, psychischen Notlagen und vieles mehr in fließenden Texten anschaulich erklärt. Zusätzlich enthält jedes Kapitel zwei Tipps aus der militärischen Praxis. Ein Nachwort, ein Haftungsausschluss mit KI-Hinweis, ein Literaturverzeichnis sowie ein Stichwortverzeichnis runden das Werk ab. Das Buch eignet sich nicht nur für Rekrutinnen und Rekruten, sondern auch für Interessierte aus dem Zivilschutz, der Rettung oder dem Katastrophenschutz. Achtung: Marcus Petersen-Clausen verwendet zum Erstellen seiner Texte meistens künstliche Intelligenz (und muss das angeben, was er hiermit macht)! Köche-Nord.de

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Einsatzersthelfer A/B bei der Bundeswehr – Grundausbildung

Untertitel:

Alles, was Sie in der sanitätsdienstlichen Grundausbildung als Soldatin oder Soldat lernen müssen – Schritt für Schritt, klar und verständlich

Vorwort:

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich in der Grundausbildung der Bundeswehr befinden oder sich gezielt auf die sanitätsdienstliche Ausbildung zum Einsatzersthelfer A und B vorbereiten möchten. Die Ausbildung ist für alle Soldatinnen und Soldaten verpflichtend – egal ob in der Truppe, im Stab oder bei einem Auslandseinsatz.

Ziel dieses Lehrbuches ist es, Ihnen alle wichtigen Lerninhalte so einfach, klar und verständlich wie möglich zu erklären. Dabei wurde auf Fachsprache weitgehend verzichtet. Sie sollen dieses Buch nutzen können, um sich schnell und sicher Wissen anzueignen – sei es vor der Prüfung oder zur Wiederholung im Alltag.

Die Ausbildung zum Einsatzersthelfer rettet Leben. Wer schnell und richtig handelt, schützt nicht nur Kameradinnen und Kameraden, sondern auch sich selbst. Dieses Buch hilft Ihnen, sich darauf vorzubereiten.

Bleiben Sie aufmerksam. Und helfen Sie, wenn es darauf ankommt.

Freundliche Grüße,

Marcus Petersen-Clausen

https://www.Köche-Nord.de

(MITGLIED IN DER PARTEI MENSCHEN, UMWELT, TIERE - TIERSCHUTZPARTEI.DE)

Haftungsausschluss:

Dieses Lehrbuch wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Die Inhalte wurden sorgfältig zusammengestellt und orientieren sich an öffentlich zugänglichen Informationen zur Ausbildung von Einsatzersthelferinnen und Einsatzersthelfern der Bundeswehr.

Trotz größter Sorgfalt kann keine Garantie auf Vollständigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit übernommen werden. Die Nutzung dieses Buches ersetzt nicht die praktische Ausbildung, die durch militärische Ausbilderinnen und Ausbilder erfolgt. Es handelt sich um eine begleitende Lernhilfe zur besseren Verständlichkeit.

Die Autorenschaft übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Nachteile, die durch fehlerhafte Anwendung der beschriebenen Maßnahmen entstehen.

Dieses Buch wurde unter Verwendung künstlicher Intelligenz generiert. Die Inhalte dienen ausschließlich der Orientierung und Weiterbildung.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung und Rahmen

Warum Erste Hilfe in der Bundeswehr lebenswichtig ist

Der Aufbau der EH-Ausbildung A/B – Ziele, Inhalte, Bedeutung

Rechte und Pflichten eines Einsatzersthelfers

Verhalten im Einsatz – Selbstschutz geht vor

Grundlagen der Anatomie und Physiologie

Der Kreislauf – Wie Blut, Herz und Sauerstoff zusammenarbeiten

Die Atmung – Wie Sauerstoff Leben erhält

Der menschliche Bewegungsapparat – Knochen, Muskeln, Gelenke

Nervensystem, Bewusstsein und Schmerz

Notfälle erkennen und einschätzen

Bewusstlosigkeit – Ursachen und Erstmaßnahmen

Atemstillstand – Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung

Herz-Kreislauf-Stillstand – Vorgehen bei Reanimation

Schockzustände – Anzeichen, Typen, Hilfe

Krampfanfälle – Wie Sie richtig reagieren

Unterkühlung und Überhitzung – Thermische Notfälle

Allergischer Schock – Was tun bei Anaphylaxie?

Verletzungen durch Strom, Chemikalien, Explosionen

Erste Hilfe bei äußeren Verletzungen

Starke Blutungen stoppen – Druckverband und Tourniquet

Wunden erkennen – Schnitt-, Platz-, Stich- und Schussverletzungen

Amputationsverletzungen – Sofortmaßnahmen und Transport

Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich

Verletzungen am Rumpf – Bauch, Brust, Rücken

Knochenbrüche und Gelenkverletzungen – Schienen und Ruhigstellung

Verbrennungen und Verbrühungen – Erste Maßnahmen

Erste Hilfe bei inneren Notlagen

Atemnot und Asthma – Erkennen und unterstützen

Herzinfarkt und Brustschmerz – Soforthilfe und Notruf

Schlaganfall – Anzeichen schnell deuten

Vergiftungen – Erste Hilfe bei Giftstoffen

Diabetes – Unterzuckerung und Überzuckerung erkennen

Psychische Notfälle – Umgang mit Angst, Panik, Trauma

Transport und Übergabe

Lagerung von Verletzten – Stabile Seitenlage, Schocklage, Oberkörperhoch

Sichere Rettung aus Fahrzeugen, Gebäuden oder Gräben

Tragehilfe mit Mitteln der Bundeswehr

Übergabe an den Sanitätsdienst – Was muss übermittelt werden?

Ausrüstung und Materialien

Inhalt des Bundeswehr-Erste-Hilfe-Sets

Umgang mit Tourniquet, Notfalldecke, Beatmungsmaske

Hygiene und Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe

Materialpflege und Einsatzbereitschaft sichern

Praktische Übungen und Simulationen

Übungsszenarien planen und durchführen

Fehlerkultur in der Ersten Hilfe – Lernen durch Feedback

Dokumentation von Maßnahmen – Was muss aufgeschrieben werden?

Erste Hilfe im militärischen Umfeld

Erste Hilfe im Gefecht – Taktische Verwundetenversorgung

Hilfe unter Beschuss – Prioritäten setzen

Kommunikation im Einsatz – Klar, kurz, verständlich

Erste Hilfe im Auslandseinsatz – Besondere Bedingungen

Umgang mit Toten – Ethische und praktische Aspekte

Erweiterung und Verantwortung

Verantwortung nach der Ausbildung – Vorbild sein

Fortbildungen und Wiederholungen – EH bleibt dynamisch

Die Rolle im Team – Zusammenarbeit mit Sanitätskräften

Helfen unter Stress – Entscheidungen im Ernstfall treffen

EH-Ausbildung als Grundlage für Ihre Karriere im Sanitätsdienst

Zusatzkapitel

Ihre Zukunft im militärischen Sanitätsdienst

Berufliche Chancen im zivilen Gesundheitswesen

Quiz

Buchabschluss

– Nachwort

– Haftungsausschluss und KI-Hinweis

– Danksagung

– Literatur- und Quellenverzeichnis

– Stichwortverzeichnis (optional)

Kapitel 1: Warum jeder Soldat und jede Soldatin Einsatzersthelfer werden muss

Wenn Menschen an die Bundeswehr denken, stellen sie sich oft Soldatinnen und Soldaten mit Gewehr, in Tarnkleidung und mit Helm vor. Doch in Wahrheit gehört noch viel mehr dazu. Die Bundeswehr ist nicht nur eine militärische Organisation – sie ist auch eine Gemeinschaft, in der Kameradschaft und gegenseitige Hilfe ganz oben stehen. Und genau deshalb ist die Ausbildung zur Einsatzersthelferin oder zum Einsatzersthelfer für alle verbindlich. Jede Soldatin und jeder Soldat – egal ob sie später im Feld, im Büro oder auf einem Schiff arbeiten – muss wissen, wie man im Notfall hilft.

Die Grundidee ist einfach: In einem Notfall, ob bei einer Übung, in der Kaserne oder im Auslandseinsatz, kann jede Sekunde über Leben und Tod entscheiden. Bis professionelle Sanitäter oder ein Arzt eintreffen, vergehen oft wertvolle Minuten. Wenn dann niemand weiß, wie man eine Blutung stoppt oder jemanden in die stabile Seitenlage bringt, kann das schlimme Folgen haben. Deshalb ist die Ausbildung zum Einsatzersthelfer A und B ein fester Bestandteil der militärischen Grundausbildung.

In der ersten Stufe – dem Einsatzersthelfer A – lernen alle Soldatinnen und Soldaten grundlegende Maßnahmen der Ersten Hilfe. Dazu gehören etwa die Wiederbelebung, das Stillen von starken Blutungen oder das richtige Verhalten am Unfallort. Die Ausbildung ist ähnlich aufgebaut wie ein ziviler Erste-Hilfe-Kurs, wird aber auf die besonderen Bedingungen im militärischen Alltag angepasst. So lernen Sie zum Beispiel auch, wie man Verwundete unter Beschuss schützt oder wie man mit dem eigenen Verbandpäckchen schnell handeln kann.

In der weiterführenden Stufe – dem Einsatzersthelfer B – geht es noch tiefer in die Materie. Diese Ausbildung dauert länger und ist besonders für Soldatinnen und Soldaten gedacht, die innerhalb ihrer Einheit eine sanitätsdienstliche Aufgabe übernehmen sollen. Hier geht es dann auch um den Einsatz spezieller Hilfsmittel, den Transport von Verwundeten und die Vorbereitung auf größere Schadenslagen – wie bei einem Anschlag oder Gefecht.

Doch warum ist das so wichtig? Weil es in der Bundeswehr um mehr geht als um Waffen und Technik. Es geht um Verantwortung. Jede Soldatin und jeder Soldat muss im Notfall helfen können – schnell, ruhig und kompetent. Nicht zu helfen oder falsch zu helfen, kann Leben kosten. Darum ist die Ausbildung zur Einsatzersthelferin oder zum Einsatzersthelfer nicht nur Pflicht, sondern eine Frage des Respekts gegenüber den eigenen Kameradinnen und Kameraden.

Die Bundeswehr erwartet nicht, dass jede oder jeder medizinisch perfekt ausgebildet ist. Aber sie erwartet, dass alle den Mut haben, im Notfall einzugreifen. Genau das lernen Sie Schritt für Schritt in dieser Ausbildung – und dieses Buch wird Sie dabei begleiten.

Zwei Tipps aus der Praxis:

Tipp 1:

Nehmen Sie die Ausbildung ernst – auch wenn sie „nur“ Teil Ihrer Grundausbildung ist. Die Inhalte retten Leben. Nicht nur im Auslandseinsatz, sondern auch bei Verkehrsunfällen, Übungen oder in der Freizeit.

Tipp 2:

Fragen Sie Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder, wenn Sie etwas nicht verstehen. Gerade bei medizinischen Themen ist es wichtig, jede Maßnahme richtig zu verinnerlichen – Übung macht den Unterschied.

Kapitel 2: Die sanitätsdienstliche Struktur der Bundeswehr – Wer hilft wem im Ernstfall?

Wer bei der Bundeswehr verletzt wird oder einen medizinischen Notfall erleidet, kann sich darauf verlassen: Hilfe kommt – schnell, organisiert und abgestimmt. Damit das funktioniert, gibt es innerhalb der Bundeswehr eine klar geregelte sanitätsdienstliche Struktur. Diese Struktur sorgt dafür, dass vom kleinsten Verband bis zur großen militärischen Operation alle Beteiligten wissen, wer im Ernstfall was zu tun hat.

Ganz vorne steht dabei der Grundsatz: Erste Hilfe beginnt nicht erst beim Arzt oder im Lazarett, sondern direkt am Ort des Geschehens – im Feld, in der Kaserne, auf dem Übungsplatz oder bei einem Einsatz. Und deshalb beginnt die Rettungskette mit dem, der gerade vor Ort ist: oft mit Ihnen selbst oder mit einem Ihrer Kameradinnen oder Kameraden.

Der erste Schritt in dieser Rettungskette ist die sogenannte „Selbst- und Kameradenhilfe“. Sie bedeutet: Jede Soldatin und jeder Soldat muss in der Lage sein, sich selbst oder einem direkt betroffenen Kameraden erste lebensrettende Maßnahmen zu leisten. Deshalb tragen alle Soldatinnen und Soldaten stets ein persönliches Verbandpäckchen bei sich. Damit können Sie beispielsweise starke Blutungen stoppen oder eine Wunde abdecken.

Die nächste Stufe ist die Hilfe durch die Einsatzersthelfer. Sie haben in der Grundausbildung die Fähigkeiten gelernt, um systematisch und sicher Erste Hilfe zu leisten. Einsatzersthelfer A können grundlegende Maßnahmen ergreifen, Einsatzersthelfer B verfügen über zusätzliches Wissen und Material und können komplexere Situationen bewältigen – zum Beispiel bei mehreren Verletzten oder unter schwierigen Bedingungen wie Nacht, Kälte oder Gefechtslärm.

Danach folgt die Betreuung durch Sanitätssoldatinnen und -soldaten. Diese haben eine fundierte medizinische Ausbildung, meist auf dem Niveau von Notfallsanitätern oder Pflegekräften. Sie übernehmen die professionelle Versorgung der Verletzten, stabilisieren den Zustand der Betroffenen und bereiten den Transport in weiterführende Einrichtungen vor.

An nächsthöherer Stelle steht der Sanitätsoffizier. Das ist in der Regel ein Arzt oder eine Ärztin, die direkt im Einsatzverband tätig sind und dort medizinische Entscheidungen treffen. Im Auslandseinsatz sind diese häufig in sogenannten Sanitätsversorgungszentren untergebracht. Auch der Transport in ein Feldlazarett oder gar zurück nach Deutschland wird über diese Struktur organisiert.

All diese Ebenen greifen ineinander wie Zahnräder. Wichtig ist dabei: Jeder Teil der Kette muss funktionieren. Wenn der erste Schritt – die Erste Hilfe am Ort des Geschehens – nicht gelingt, ist es oft zu spät für alles Weitere. Genau deshalb ist die Ausbildung zur Einsatzersthelferin oder zum Einsatzersthelfer so entscheidend. Sie sind das erste Glied dieser Rettungskette – und Ihre Hilfe ist oft lebenswichtig.

Darum lernen Sie nicht nur, wie Sie helfen, sondern auch, wie Sie Hilfe organisieren, weitergeben und begleiten. Wer Meldung macht, wer den Verletzten betreut, wer sichert – all das gehört zur Einsatzrealität. Die Bundeswehr sorgt mit ihrer klaren Struktur dafür, dass im Notfall nicht Chaos herrscht, sondern Hilfe. Und Sie sind ein Teil dieses Systems.

Zwei Tipps aus der Praxis:

Tipp 1:

Lernen Sie die Struktur nicht nur theoretisch, sondern denken Sie in konkreten Abläufen. Überlegen Sie bei Übungen: Wer ruft Hilfe? Wer betreut? Wer sichert den Bereich? Nur wer das Zusammenspiel versteht, kann im Ernstfall ruhig und gezielt handeln.

Tipp 2:

Sprechen Sie in der Einheit regelmäßig über Rollenverteilungen im Notfall. Jeder sollte wissen, was zu tun ist, wenn es ernst wird. Klare Absprachen retten wertvolle Zeit – und manchmal Leben.

Kapitel 3: Selbst- und Kameradenhilfe – Die erste Reaktion entscheidet

In einem militärischen Umfeld kann sich die Lage innerhalb von Sekunden verändern. Ein Unfall, ein Sturz, eine Explosion, ein Angriff – manchmal bleibt keine Zeit zu warten. Die ersten Minuten entscheiden. Und genau dann kommt es auf das an, was die Bundeswehr unter „Selbst- und Kameradenhilfe“ versteht: schnelles, zielgerichtetes Handeln direkt am Ort des Geschehens.

Selbsthilfe bedeutet, dass eine verwundete Person – also vielleicht Sie selbst – so gut wie möglich für den eigenen Schutz und die erste Versorgung sorgt. Das klingt einfach, ist aber unter Stress, Schmerzen oder im Gefecht besonders schwierig. Umso wichtiger ist es, diese Abläufe so zu üben, dass sie automatisch ablaufen. Dazu gehört zum Beispiel, das eigene Verbandpäckchen immer griffbereit zu tragen und zu wissen, wie man es mit einer Hand öffnet und anlegt, falls die andere verletzt ist. Auch die Lagerung des Körpers, der Selbstschutz durch Wegkriechen in Deckung oder das Melden der Verwundung gehören zur Selbsthilfe.

Die Kameradenhilfe greift ein, wenn die betroffene Person sich nicht mehr selbst helfen kann. Vielleicht ist sie bewusstlos, liegt in einer ungünstigen Position oder blutet stark. In diesem Moment kommt es auf Sie an – als direkte Kameradin oder Kamerad in der Nähe. Sie müssen erkennen, dass jemand Hilfe braucht, dürfen keine Zeit verlieren und müssen die Situation sofort einschätzen: Ist die Person bei Bewusstsein? Atmet sie? Blutet sie stark? Wie gefährlich ist der Ort des Geschehens?

Die Kameradenhilfe folgt dabei einem klaren Grundmuster, das in der Ausbildung immer wieder geübt wird: Eigenschutz sichern, ansprechen, Atmung und Kreislauf prüfen, lebensbedrohliche Blutungen stillen, Lagerung durchführen und umgehend weitere Hilfe anfordern. Oft passiert all das in Sekunden. Ihre Aufgabe ist es, ruhig zu bleiben, klar zu denken und die gelernten Maßnahmen automatisch abzurufen.

Dabei ist besonders wichtig: Selbst wenn Sie nur wenig Erfahrung haben, ist es besser, etwas zu tun, als gar nichts zu tun. Auch kleine Maßnahmen – wie ein Druckverband, das Zurechtrücken des Kopfes oder das Zudecken mit einer Rettungsdecke – können über Leben und Tod entscheiden. Fehler machen alle. Aber niemandem zu helfen ist der schlimmste Fehler.

Die Bundeswehr fördert dieses Prinzip durch ständiges Üben. In der Grundausbildung gehört es zum Alltag, regelmäßig Erste-Hilfe-Szenarien zu trainieren – nicht theoretisch, sondern unter realistischen Bedingungen, mit Zeitdruck, Ablenkung, Lärm und emotionalem Stress. Sie sollen lernen, auch dann ruhig zu handeln, wenn die Situation alles andere als ruhig ist.

Diese Form der Kameradenhilfe stärkt nicht nur die medizinische Versorgung. Sie ist auch Ausdruck von Kameradschaft, Vertrauen und gegenseitiger Verantwortung. Wer weiß, dass im Notfall jemand da ist, handelt selbstbewusster, entschlossener und sicherer – auf dem Übungsplatz wie im Einsatz.

Selbst- und Kameradenhilfe sind keine Ersatzmaßnahmen. Sie sind der Anfang der Rettungskette. Sie halten den Verletzten am Leben, bis Sanitätspersonal übernimmt. Und dieser Anfang liegt in Ihren Händen.

Zwei Tipps aus der Praxis:

Tipp 1:

Üben Sie die Anwendung Ihres Verbandpäckchens blind – auch mit Handschuhen, bei Dunkelheit oder mit einer Hand. Im Notfall bleibt keine Zeit zum Überlegen.

Tipp 2:

Halten Sie regelmäßig in der Gruppe kurze Wiederholungen ab. Fünf Minuten Kameradenhilfe pro Woche fest einzuplanen, sorgt für Routine – und gibt allen Sicherheit.

Kapitel 4: Eigenschutz geht vor – Warum Sie zuerst sich selbst sichern müssen

Wenn Sie eine verletzte Kameradin oder einen verletzten Kameraden sehen, ist der erste Impuls oft: sofort helfen, sofort hingehen. Dieser Reflex ist menschlich und zeigt Mitgefühl. Doch bei der Bundeswehr lernen Sie von Beginn an einen entscheidenden Grundsatz: Eigenschutz geht vor. Immer. Ohne Ausnahme. Denn wer sich selbst in Gefahr bringt, kann weder helfen noch überleben – und gefährdet schlimmstenfalls sogar andere.

Der militärische Alltag ist voll von möglichen Gefahren. Das kann ein Übungsplatz sein, auf dem scharfe Munition verwendet wird, ein gepanzerter Transport, bei dem technische Defekte auftreten, ein Manöver bei extremer Hitze oder Kälte – oder natürlich ein Einsatz, bei dem Feuergefechte, Sprengfallen oder Luftangriffe möglich sind. In solchen Situationen kann eine verletzte Person zwar Hilfe benötigen, aber der Ort, an dem sie liegt, ist vielleicht noch immer unsicher: Minen, Feindbeschuss oder einsturzgefährdete Gebäude sind reale Gefahren.

Wenn Sie in einer solchen Lage sofort auf den Verletzten zulaufen, ohne sich vorher abzusichern, machen Sie möglicherweise denselben Fehler – und werden selbst zur zweiten verletzten oder gar toten Person. Dann braucht es schon zwei Retter. Und das ist einer zu viel.

Deshalb gehört zur Ausbildung zum Einsatzersthelfer A und B auch das korrekte Einschätzen der Gefahrenlage. Sie lernen: Bevor Sie handeln, halten Sie inne. Schauen Sie. Hören Sie. Prüfen Sie. Ist der Bereich sicher? Drohen weitere Gefahren? Gibt es Rauch, Feuer, Schüsse oder andere Anzeichen für Gefahr? Ist Deckung vorhanden? Können Sie den Verletzten aus der Gefahrenzone bringen – oder ist ein Zugriff zu gefährlich?

Erst wenn Sie sich sicher sind, dass die Situation überschaubar ist oder wenn Sie geeignete Schutzmaßnahmen getroffen haben, dürfen Sie helfen. Das kann bedeuten, dass Sie sich erst hinter einem Fahrzeug in Deckung begeben, bevor Sie kriechend zu der Person gelangen. Oder dass Sie Verstärkung rufen, die die Lage absichert, bevor Sie handeln. In Übungen wird dies immer wieder simuliert: Erst sichern, dann helfen.

Ein weiterer Teil des Eigenschutzes ist Ihre persönliche Schutzausstattung. Helm, Schutzweste, Handschuhe – all diese Dinge sind nicht nur für den Kampfeinsatz gedacht, sondern auch für die medizinische Versorgung. Gerade beim Umgang mit offenen Wunden, Blut oder Splittern schützt die richtige Ausrüstung auch vor Infektionen und eigenen Verletzungen. Auch das Tragen von Einmalhandschuhen gehört zum Eigenschutz – nicht aus Ekel, sondern zum Schutz vor Krankheiten wie Hepatitis oder HIV.

Der Grundsatz „Eigenschutz vor Fremdhilfe“ bedeutet nicht, dass man untätig bleibt oder sich feige verhält. Im Gegenteil: Nur wer sich selbst schützt, kann überhaupt wirksam helfen. Und das ist das Ziel. Helfen – aber mit System, mit Plan, mit einem wachen Blick für die Lage. Genau das lernen Sie Schritt für Schritt in Ihrer Ausbildung. Und genau das wird im Einsatz über Leben und Tod entscheiden.

Zwei Tipps aus der Praxis:

Tipp 1:

Trainieren Sie regelmäßig das „Sichern vor Helfen“: Bei jeder Übungssituation sollten Sie sich zuerst fragen – wo bin ich sicher? Wo ist Deckung? Das muss zur Gewohnheit werden.

Tipp 2:

Pflegen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung sorgfältig. Ein kaputter Helm oder abgenutzte Handschuhe können im Ernstfall die einzige Barriere zwischen Ihnen und einer tödlichen Gefahr sein.

Kapitel 5: Der Notruf – So fordern Sie Hilfe richtig an

In einem Notfall zählt jede Minute. Doch schnelle Hilfe kann nur kommen, wenn sie auch richtig angefordert wird. Genau hier kommt der militärische Notruf ins Spiel – eine klare, strukturierte Nachricht, die dem nächsten Glied der Rettungskette alles mitteilt, was für das weitere Vorgehen entscheidend ist. Ohne eine korrekte Meldung riskieren Sie Verzögerung, Missverständnisse und im schlimmsten Fall: Menschenleben.

Während im zivilen Bereich meist der Notruf 112 gewählt wird, läuft das in der Bundeswehr anders. Auf dem Übungsplatz, im Kasernenbereich oder im Einsatz wird der Notruf entweder per Funk, über Vorgesetzte oder direkt über eingerichtete Meldewege weitergegeben. Die Ausbildung zum Einsatzersthelfer A und B vermittelt Ihnen deshalb, wie Sie unter Stress eine präzise, klare und vollständige Notfallmeldung absetzen – egal ob mit Funkgerät, Feldtelefon, Handzeichen oder Stimme.

Ein bewährtes System dafür ist die sogenannte MELDEN-Regel. Sie dient dazu, alle wichtigen Informationen in der richtigen Reihenfolge weiterzugeben:

M – Melder: Wer meldet? (Name, Dienstgrad, Funktion)

E – Ereignis: Was ist passiert? (z. B. Sprengstoffunfall, Schussverletzung, Verkehrsunfall)

L – Lage: Wo ist es passiert? (genaue Ortsbeschreibung, ggf. Koordinaten)

D – Durchführte Maßnahmen: Was wurde bereits unternommen? (z. B. Erste Hilfe begonnen, Blutung gestillt)

E – Einsatzmittel: Was wird benötigt? (z. B. Sanitäter, Notarzt, Transportmittel)

N – Nachfragen: Welche Rückfragen gibt es? (Klärung unklarer Angaben)

Dieses Schema hat sich in der Praxis bewährt, weil es hilft, auch unter Druck ruhig und systematisch zu bleiben. Wenn Sie es verinnerlichen, verlieren Sie im Notfall keine Zeit mit unnötigen Informationen oder Unsicherheit. Wichtig ist dabei: Sprechen Sie laut, deutlich und in kurzen, klaren Sätzen. Nennen Sie möglichst keine Vermutungen, sondern nur Fakten – zum Beispiel: „Person atmet nicht“, statt: „Ich glaube, er ist tot.“

Auch beim Übermitteln der Ortsangabe sollten Sie genau sein. Auf einem weitläufigen Übungsplatz oder im Gelände nützt ein vager Hinweis wie „hinterm Hügel“ nichts. Nutzen Sie sichtbare Markierungen, Koordinaten, Straßenbezeichnungen oder Kompassrichtungen – alles, was den nachrückenden Sanitätskräften hilft, den Ort schnell zu erreichen.

Wenn Sie ein Funkgerät verwenden, gelten zusätzlich militärische Funkdisziplin und bestimmte Sprachregeln. Diese sind ebenfalls Bestandteil Ihrer Ausbildung. Sie lernen, wie Sie sich korrekt anmelden, wie Sie Rückfragen stellen und wie Sie Meldungen bestätigen oder wiederholen. Klarheit und Disziplin sind hier besonders wichtig.

Darüber hinaus gehört zur Einsatzersthelfer-Ausbildung auch die Fähigkeit, in der Gruppe zu koordinieren: Wer bleibt bei der verletzten Person? Wer holt Hilfe? Wer sichert den Ort? Das muss schnell und ohne lange Diskussionen entschieden werden. Nur so bleibt die Rettungskette stabil.

Den Notruf richtig absetzen zu können, ist eine der ersten großen Verantwortungen, die Sie in der Ausbildung übernehmen. Sie lernen, in einer Stresssituation einen kühlen Kopf zu bewahren, die Kontrolle zu behalten und professionelle Hilfe dorthin zu lenken, wo sie gebraucht wird.

Zwei Tipps aus der Praxis:

Tipp 1:

Üben Sie die MELDEN-Regel regelmäßig – auch laut ausgesprochen. Machen Sie kleine Rollenspiele daraus. Je öfter Sie das trainieren, desto sicherer funktioniert es unter Stress.

Tipp 2:

Machen Sie sich mit dem Gelände vertraut. Lernen Sie markante Punkte, Gebäude, Wege und Himmelsrichtungen kennen. Wer weiß, wo er ist, kann auch anderen sagen, wo sie hinmüssen.

Kapitel 6: Die erste Lagebeurteilung – Wie Sie richtig entscheiden, was zu tun ist

Ein Mensch liegt am Boden. Vielleicht blutet er. Vielleicht bewegt er sich nicht mehr. Vielleicht schreit er. In solchen Momenten steigen Puls und Adrenalin. Der erste Impuls: helfen, retten, handeln. Doch gerade jetzt ist eines entscheidend: eine klare, ruhige Lagebeurteilung. Denn wer zuerst überblickt, was genau passiert ist, kann gezielt helfen – und macht keine Fehler, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind.

Die Lagebeurteilung gehört zu den wichtigsten Schritten in der sanitätsdienstlichen Ausbildung. Sie ist die gedankliche Grundlage für jede weitere Handlung. Sie klärt: Was liegt vor? Was ist am dringendsten? Was kann warten? Und welche Maßnahmen sind sofort notwendig?

In der Ausbildung zum Einsatzersthelfer lernen Sie, in Sekundenbruchteilen bestimmte Punkte zu prüfen – systematisch, ruhig und immer nach dem gleichen Schema. Denn ein klarer Ablauf hilft, auch unter Druck die Kontrolle zu behalten.

Der erste Blick gilt der Sicherheit: Ist die Umgebung sicher? Besteht Gefahr für mich oder andere? Liegt der Verletzte auf der Straße, in einem brennenden Fahrzeug oder in einem Bereich mit möglichem Feindkontakt? Erst wenn die Eigen- und Fremdsicherung gewährleistet ist, dürfen Sie sich dem Verletzten nähern.

Dann beginnt die sichtbare Einschätzung: Liegt die Person in einer unnatürlichen Körperhaltung? Ist sie bei Bewusstsein? Atmet sie? Blutet sie sichtbar stark? Reagiert sie auf Ansprache oder Berührung? All diese Beobachtungen müssen innerhalb weniger Sekunden gemacht werden – und entscheiden über den weiteren Ablauf der Hilfeleistung.