Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

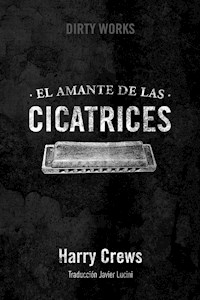

- Herausgeber: Dirty Works

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Es el Sur de su infancia, el Sur rural y empobrecido en el que a casi todas las personas les falta algo: un dedo, un pie, una oreja, un ojo, un ser querido… Un mundo que nada tiene que ver con el que sale retratado en las páginas del catálogo de Sears, donde todos sonríen enteros y sin cicatrices. Crews siempre sospechó que bajo aquellas ropas tan elegantes tenía que haber marcas y moratones. En el fondo, da igual lo mucho que uno se aleje o se proteja, siempre hay un martillo o un anzuelo aguardándote a la vuelta de la esquina. Pete lo sabe. Huye de un pasado lacerante, trabaja a destajo en una fábrica y evita cualquier tipo de contacto humano. No quiere que nadie le salpique con sus problemas. Suficiente tiene ya con los suyos. Y todo le va más o menos bien hasta que Sarah, la extraña muchacha de la casa de al lado, se cruza en su camino. Entonces, de golpe y porrazo, se verá involucrado en una extravagante historia de amor en la que hasta el más pintado, hasta los yaks devastados del zoo de Jacksonville, carga con sus propias, secretas, cicatrices. A Crews no le resulta placentero hablar de nuestras simulaciones. Sabe que en realidad somos carnívoros y nos comportamos como asesinos. Que abusamos de los demás en cuanto podemos. Pero también sabe que en todo eso hay belleza, humor, felicidad y éxtasis. Porque al final uno cicatriza y, como muy bien dice la mujer Obeah, hay algo bonito en una cicatriz. Significa que ya no te duele, que la herida se ha cerrado y ha sanado para siempre. «Su literatura se aferra al terruño natal, delimitando una geografía personal que remite de manera perversa al naturalismo de Flanney O´Connor y Carson McCullers. Pero también al retrato, entre poético e intimista, de William Faulkner y Truman Capote; y, sobre todo, al delirante humorismo de John Kennedy Toole.» David Bizarro, Tentaciones «Autor de 16 novelas, Crews fue un outsider que dio vida a la América profunda y ahondó como nadie en su verdadero ser, dejando un imaginario grotesco, lleno de autenticidad y fuerza poética. Era una poesía freak, de lo monstruoso y lo marginal. José Luis de Juan, Babelia, El País «No lo encontrarán en las grandes enciclopedias de la literatura y, si estuviésemos hablando de hace un par de años, ni siquiera lo encontrarían en las librerías españolas. Triste pero cierto: entre la ingente cantidad de novedades que cada semana saturan el mercado editorial, Harry Crews (1935-2012) ha tenido que esperar toda una vida para ver cómo sus obras empezaban a traducirse al castellano.» David Morán, ABC

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«Nací el 7 de junio de 1935 al final de un camino de tierra en el condado de Bacon, Georgia. Un camino muy largo. Mi padre murió cuando yo era un bebé y mi madre, sin otra cosa que simple coraje, tras toda una vida de desesperación y falta de alternativas, nos crió a mí y a mi hermano. Asistí a la Universidad de Florida. Tras dos años ahogándome entre la Verdad y la Belleza, dejé la Universidad por una moto Triumph. Me dirigí al oeste una clara mañana de primavera con siete dólares y cincuenta y cinco centavos en el bolsillo. Estuve en la cárcel de Glenrock, Wyoming; un indio blackfoot al que le faltaba una pierna me dio una paliza en una reserva de Montana; fregué platos en Reno; recolecté tomates en las afueras de San Francisco; un hombre que se creía Cristo me expulsó el demonio que llevaba dentro en Colorado Springs y en Chihuahua me hice amigo de un piloto obsesionado con las alforjas de motos… Volví cojeando a la Universidad de Florida, purificado y santificado, dispuesto a absorber todo lo que quedara de Verdad y Belleza. Y así están las cosas. Actualmente doy clases de inglés en Fort Lauderdale, Florida. Estoy casado con una chica muy guapa que sabe escribir a máquina. Hemos tenido dos hijos. El mayor se ahogó en 1964. El otro tiene cuatro años.»

Desde entonces, Harry Crews bebió mucho, se drogó bastante y publicó más de veinte libros. Murió el 28 de marzo de 2012, a los 76 años, por complicaciones de una neuropatía. En su última entrevista puso las cartas sobre la mesa: «Mira, si tu intención es escribir sobre la dulzura, la luz y toda esa mierda, consíguete un trabajo en Hallmark».

EL AMANTE DE LAS CICATRICES

EL AMANTE DE LAS CICATRICES

Harry Crews

Traducción Javier Lucini

Título original:

Scar Lover

Touchstone

New York 1993

Primera edición:

Noviembre 2015

© Harry Crews, 1992

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form by arrangement with John Hawkins & Associates, Inc., New York.

© 2015 de la traducción: Javier Lucini

© 2015 de esta edición: Dirty Works S.L.

Asturias, 33 - 08012 Barcelona

www.dirtyworkseditorial.com

Diseño y maquetación: Rosa van Wyk y Nacho Reig

Ilustración: NAN Illustration

El traductor desea expresar su agradecimiento a Marta

Velasco Merino y a Tomás González Cobos por su atenta lectura y sus siempre certeros consejos. Sin ellos esta herida jamás habría cicatrizado tan bien.

ISBN: 978-84-19288-01-1

Producción del ePub: booqlab

Este libro se lo dedico al tío más grande que conozco,Sean Penn

La culpa es mágica.

JAMES DICKEY

Libro Uno

1

Pete Butcher no tenía intención de hablar con ella. Y lo más probable es que no lo hubiese hecho si ella no le hubiese mirado de aquel modo al salir de la sombra del roble que había frente a su casa y se hubiese plantado al sol en mitad de la acera. Hasta entonces solo la había visto en el jardín, semioculta tras el tronco del árbol, borrosa como un fantasma entre las sombras. Pero esta mañana tuvo que pasar a no más de medio metro porque le salió al paso en la acera. Por supuesto, pudo haber cruzado la calle, pero ella le miró directamente a los ojos y ya no hubo manera.

Sintió un leve escalofrío en la nuca y, seguidamente, el presentimiento de que ella quería decirle algo. Algo que él no quería escuchar. Algo personal. Y por su experiencia, algo personal significaba algo malo.

La gente siempre se empeñaba en contarle cosas que no quería escuchar. Cosas malas. La única vez que estuvo en San Francisco se encontraba un día en una esquina con una resaca terrible (acidez de estómago, la cabeza a punto de estallarle) esperando a que cambiase la luz del semáforo, cuando un sucio hombrecillo se le acercó y le soltó:

–Cago sangre.

La resaca le martilleaba la cabeza. Extendió el brazo para apoyarse en el semáforo.

–¿Cómo? –dijo.

–Sangre.

–De acuerdo. Muy bien –desvió la mirada.

–Mire esto.

Cuando se volvió a mirar, el hombrecillo se había agachado con el culo en pompa. Tenía una mancha de sangre en los fondillos de los pantalones. En aquella postura, doblado casi por la mitad, el hombrecillo añadió:

–Ya hace cuatro días que cago sangre. Mis heces están llenas de sangre.

Sus heces. Por Dios. La luz del semáforo no cambiaba. El tráfico era demasiado denso para cruzar la calle en rojo. Se había quedado atrapado en aquella esquina con aquel inmundo hombrecillo agachado y su pegote de sangre endurecida del tamaño de un tomate a la espera de su valoración. Por supuesto, pudo haberse alejado sin necesidad de cruzar. Pero se sintió incapaz de abandonar a aquel anciano que se había inclinado para presentar al mundo el sanguinolento fondillo de sus pantalones, a la intemperie, sin nadie que lo apreciase.

–Hola –dijo ella.

Él no quiso responder, pero lo hizo; lo contrario habría sido de muy mala educación.

–Hola –dijo.

Se había plantado justo en mitad de la acera y le sorprendió lo alta que era. Él medía algo más de uno ochenta y los ojos de aquella chica, hundidos bajo una frente ancha y pálida, brillaban como los de un pájaro, muy negros, y le miraban directamente con una expresión que no acertaba a identificar pero que, fuera la que fuese, anunciaba problemas. Parecía como si acabase de recibir malas noticias, o como si estuviese en posesión de malas noticias y se sintiese en la obligación de transmitírselas.

–Te veo todas las mañanas –dijo ella.

–¿A mí?

–Por la ventana de esa habitación –se volvió levemente para señalar una ventana que daba al amplio porche.

Él tuvo la impresión de que de sus pies brotaban raíces que penetraban en el pavimento y pensó que cuanto más tiempo permaneciera allí quieto más difícil le sería moverse.

Trató de pensar en algo que decir.

Entonces soltó:

–Yo te he visto una o dos veces por ahí… –alzó el brazo y señaló–. Junto al roble.

Ella cambió el peso de pierna y dijo:

–A veces salgo por la mañana a por una buena bocanada de aire fresco.

Le estaba resultando un pelín fastidiosa. No tenía ni buenas ni malas noticias, aparentemente no tenía noticias de ninguna clase. Pero si seguía reteniéndole allí, hablando de bobadas, le iba a hacer llegar tarde al trabajo.

Se concentró en mirarla, en mirarla fijamente. Pensó que eso la avergonzaría y acabaría apartándose de una maldita vez de su camino.

Pero ella permaneció inmóvil, dejándole que se despachase a gusto. Se quedó mirándole directamente a los ojos y no movió un solo músculo, ni la más leve contracción.

Su rostro formaba un estrecho triángulo. Barbilla afilada y nariz larga y elevada con un puente demasiado grueso. Pómulos altos y planos como de india. Piel casi translúcida, con venitas azules que le trazaban un tenue dibujo en las sienes antes de desaparecer bajo un cabello liso y muy rubio, fino y largo, sujeto por detrás de unas orejas hermosamente moldeadas con gruesos lóbulos perforados de los que colgaban unos aros de un oro tosco y deslucido. Dos cosas le chocaron al mismo tiempo: la rareza de su rostro, diferente a todo lo que había visto hasta entonces, y su belleza. Se dio cuenta al momento de que su cara no era de las que la gente suele considerar bonitas, no era la clase de cara en la que todo el mundo piensa cuando se habla de una cara bonita. Pero, no obstante, seguía pensando que era guapa. Extraño. Desconcertante. Quizá lo que él encontraba bonito procedía de sus ojos brillantes y hundidos, inquietos y afligidos, a pesar de aquella sonrisa tímida, una sonrisa débil, apenas sugerida, que parecía querer temblar, aunque no lo hacía.

Sus pechos eran voluminosos y turgentes, voluminosos de un modo extraño pues su cuerpo exhibía la misma delgadez que su rostro. El ligero vestido de algodón le caía directamente desde los amplios hombros sin verse interceptado en ningún momento por la tripa o las caderas y, sin embargo, lucía unas pantorrillas rellenitas y musculosas que le recordaron a las de un corredor. Llevaba sandalias y se había pintado las uñas de los pies de morado oscuro. Solo después de alzar los ojos desde las uñas oscuras de aquellos pies arqueados y tan delicadamente torneados de vuelta a su rostro, se dio cuenta de que no se había puesto nada de maquillaje. Quizá fue eso lo que le desconcertó. Su rostro bien pudiera haber sido el de un cadáver recién preparado en espera del toque final de la brocha del empleado de la funeraria que le devolviese el rubor a las mejillas y el color a su boca temblorosa.

No hizo el menor amago de apartarse, se quedó mirándole con la cabeza ligeramente ladeada a la izquierda sobre aquel largo cuello de cisne en el que se le podía distinguir claramente el latido del pulso justo por encima de las clavículas, unos huesecillos apremiantes y finos como los de un pajarillo. Le dio la impresión de que se disponía a moverse para tocarle. Sin pensárselo, sin querer, retrocedió un paso.

–No suele haber mañanas tan agradables como esta –dijo ella.

–¿Perdón? –ella lo había dicho muy bajito, casi en un susurro.

–Al menos en esta época del año –insistió ella alzando un poco la voz–. No suele haber mañanas tan agradables como esta.

Él dirigió la mirada hacia el cielo que brillaba al este.

–No me había fijado. Tengo otras cosas en la cabeza.

–Por amor de Dios, espero que todos las tengamos.

–¿El qué?

–Otras cosas, en la cabeza.

Reconoció en su voz la voz de los suyos, plana, nasal, con las «r» muy marcadas, una voz que había acabado desembocando en Jacksonville, Florida, desde los llanos bosques de pinos del sur de Georgia. Era un punto a favor para que le cayera en gracia. Pero ella tenía problemas (podía sentir que estaba llena de problemas) y a él no le gustaban los problemas. Y mucho menos los problemas de otra gente. Su propia sangre ya incorporaba todos los problemas que creía poder lidiar, porque los problemas de su sangre se retrotraían a los de sus padres fallecidos y a los de su hermano lisiado, que no estaba muerto pero ojalá lo estuviera. Debería matar a su hermano. Ese pensamiento le asaltaba a veces en la oscuridad de sus noches insomnes. Debería matarlo. Lo habría hecho por un perro. Pero la liberación que, sin dudarlo, le habría concedido a un perro, no se la iba a dar, no podía dársela, a su hermano. No era de extrañar que su odio al mundo hiciese tan difícil, casi imposible, vivir en él.

–En cualquier caso, para algunos –dijo ella.

–¿A qué te refieres? –de nuevo había perdido el hilo de la conversación, no recordaba de qué estaban hablando (si es que, en realidad, estaban hablando de algo).

–Para algunos –dijo ella– ha de ser una de esas mañanas especialmente agradables.

Él había desviado la mirada hacia las ensombrecidas fachadas de las casas de la acera de enfrente que daban la impresión de haber estado deshabitadas desde siempre.

–Sí –dijo–. Supongo.

Lo que quería era hacerse a un lado y largarse. Pero no sabía cómo hacerlo de un modo decente. Su madre se había esforzado mucho en inculcarle la importancia del comportamiento decente antes de que un descomunal camión Sunoco arrollase la camioneta en la que viajaba en compañía de su padre camino del pueblo para vender un cargamento de cerdos y obtener el dinero para los médicos que, por aquel entonces, exigían más de lo que necesitaban los cerdos para alimentarse. Su hermano tullido salía carísimo.

–Pero habrá para quien ni siquiera sea un día –dijo ella, ahora también mirando las casas del otro lado de la calle–. Para algunos, el hecho de que hoy haga un buen día será lo último que se les pase por la cabeza.

Él no respondió. No iba a seguir con eso. Problemas que no eran solo problemas, sino algo al mismo tiempo muy doloroso, se desprendían de su tono de voz, y él no estaba dispuesto a seguir con eso.

–No hace mucho que vives ahí –dijo ella, señalando la pensión que había en la casa de al lado.

–No –dijo él–. No mucho.

–Yo sé desde cuándo –dijo ella–, porque se llevaron a mamá al hospital cuatro días después de tu llegada.

–Oh –dijo él, sin saber muy bien qué decir a continuación. Al final dijo–: Lo siento.

–La pilló el cáncer –dijo la chica.

Dios, Dios. Ella iba a hacerlo, como no lograse escapar iba a acabar contándoselo todo, pero no sabía cómo huir sin parecer descortés. La mención de su madre le hizo rememorar el timbre claro de voz con que la suya siempre le había prevenido contra el comportamiento indecoroso, explicándole que solo la gente mala y de lo más lamentable era la que ni se molestaba en evitar esa clase de conducta. Estiró el cuello para coger aire. Sentía una opresión en los pulmones. Una gota de sudor le cayó del sobaco izquierdo y le bajó por las costillas. Era un sudor helado.

–Primero le quitaron uno –dijo ella señalándose fugazmente el pecho izquierdo.

–Yo… yo… –él empezó a tratar de zafarse.

Ella se escurrió disimuladamente de lado y se plantó frente a él con sus poderosas pantorrillas de corredora sin hacer el menor ruido sobre la acera.

–Aunque ahí no quedó la cosa –dijo la chica.

En vez de mirarla a los ojos, de repente apagados, sin brillo, Pete echó la cabeza hacia atrás para mirar al cielo. No había nubes, ni sol.

–Espero que fuese algo que… –empezó a decir.

–Pues no –le interrumpió ella–. También le tuvieron que extirpar el otro. Pero parece que se va a poner bien. Que va a vivir, en cualquier caso. Nos dijeron que hasta dentro de unos cinco años no sabremos si volverá a reproducirse.

–Tengo que irme –se echó un vistazo a la muñeca para mirar el reloj. Pero no tenía reloj. Llevaba la muñeca desnuda. Puede que ella no se diese cuenta.

–Primero el izquierdo –dijo ella–, y luego el derecho. –Evadió la mirada hacia el lugar por donde el sol finalmente estaba empezando a espantar las sombras de las casas del otro lado de la calle y añadió con amargura–: Sabe Dios qué será lo siguiente.

A él le sonó como si lo siguiente solo pudiese ser la muerte.

–Tengo que irme. –Pero no se movió.

–Papá está allí ahora con ella –siguió diciendo–. En el hospital. Esperando a ver qué pasa. Le pueden dar el alta en cualquier momento. Dicen que mamá es bastante fuerte.

Pete había estado viendo a aquel hombre todos los días desde que se mudó a la casa de huéspedes. Se ganaba la vida vendiendo leña y trabajaba infatigablemente en la pila de troncos que había junto a la casa bajo las ramas arqueadas del roble. Todo con sus músculos y su sudor. Nada de sierras eléctricas, nada de gasolina. Solo una sierra de arco individual. Mazo, hacha y cuña. En numerosas ocasiones se preguntó cómo podría mantener a su mujer y a su hija con semejante trabajo.

–Creo que lo mejor será que me vaya –dijo.

Ella se inclinó hacia él y, casi sin darle tiempo a pensar, le soltó:

–¿Quieres pasarte a cenar conmigo esta noche?

–No creo que esta noche pueda.

–Pensé que estarías harto de la comida de esa pensión.

–Eso es muy amable por tu parte –dijo él–. Y no creas que no te lo agradezco.

Pasó con dificultad a su lado y justo cuando estaba a punto de dar la primera zancada para salir disparado, ella le dijo:

–Te he mentido. No estaba pensando en la casa de huéspedes ni en la comida. Ni siquiera estaba pensando en ti. Pensaba en mí.

Él la tenía ahora a sus espaldas. Lo único que tenía que hacer era seguir adelante. Pero la voz de su difunta madre le percutía insistentemente en los oídos. Esa chica le estaba hablando. No podía marcharse sin más mientras le siguiese hablando, así es que se quedó congelado, con medio pie en el aire, como un conejo sorprendido por los faros de un coche en la madrugada.

–Es que estoy tan sola –dijo ella–. Estoy muy asustada. Mamá se pone enferma y luego van y le extirpan toda la delantera. Y papá todo el rato en el hospital. Y yo aquí sola en…

Él, volviéndose rápidamente, exclamó:

–Vendré, vendré.

No quería que ella le siguiese hablando de la enfermedad de su madre, del sufrimiento de su padre, de su propia soledad en aquella enorme casa de dos plantas, descompuesta y oscura, a la que le hacía falta una buena mano de pintura. No podía soportar esos detalles. No tenía ni idea de lo que haría si a ella le daba por volver a empezar con todo aquello por la noche, pero de momento había conseguido que parase. Puede que hasta hubiese logrado animarla un poquito. Ahora ella sonreía.

–Me llamo Sarah –dijo antes de que pudiera retomar su camino.

–Pete, yo me llamo Pete –la voz le salió precipitada, demasiado estridente.

–Lo sé –dijo ella en el momento en que él se disponía a alejarse a toda prisa.

–¿Lo sabes?

Ella hizo un gesto impreciso hacia la casa de huéspedes.

–Por el señor Winekoff.

Él se volvió y se precipitó calle abajo sabiendo que lo que se había temido desde el principio era cierto. Max Winekoff suponía problemas. Todo anciano jubilado sin otra cosa que hacer en todo el día que recorrerse la ciudad para chismorrear y meterse en los asuntos de los demás (por no tener asuntos propios de los que ocuparse) siempre suponía problemas. Andando a toda prisa porque ya llegaba tarde, no pudo dejar de pensar ni por un segundo en el anciano Winekoff y se planteó seriamente la posibilidad de matar a aquel bastardo. Se sentía perfectamente capaz de hacerlo. Su mundo se había vuelto tan retorcido que se creía capaz de cualquier cosa.

2

La Compañía Papelera de la calle Bay, en Jacksonville, Florida, estaba separada del río St. Johns por docenas de vías férreas. Pete decidió que el río St. Johns era el río más sucio de todo el país. El viento cálido y denso que manaba de sus aguas olía a basura, a gasolina y a puro excremento humano. Una zanja llena de mierda que podía, no le cabía la menor duda, estallar en llamas con solo arrojar una cerilla encendida.

El hedor que desprendía y la colisión explosiva de los furgones que chocaban entre sí llenaban el almacén (grande como el hangar de un dirigible) que tenía que atravesar para acceder al furgón en el que trabajaba, mano a mano, con George. Nadie se refería a George como George. Le llamaban el Negrata Quemado, pero nunca a la cara. A la cara no se dirigían a él de ninguna manera. Salvo Pete. Desde el primer momento, cuando tuvo algo que decirle, recurrió a su nombre. No iba a llamarle Negrata Quemado solo porque tuviese marcada la espalda de hombro a hombro. Pete trataba de evitar conversar con él y punto, pero eso, claro está, resultaba imposible. Al fin y al cabo, los dos hombres se pasaban el día juntos, metidos en un furgón. Y George era el peor sueño de Pete hecho realidad. Tenía la costumbre de hablar durante horas sobre cosas exclusivamente personales y horribles, plagadas de muertes y amenazas de muerte, y no solo de sangre, también de demonios.

Pero Pete tenía que conservar su trabajo porque no le quedaba otra opción. Al entender, en menos de una semana, que iba a ser incapaz de seguir asistiendo a la facultad en la Universidad de Florida, subvencionado por la G.I.1, regresó a Jacksonville y, al final, pudo dar con aquel trabajo en el furgón con George antes de fundirse sus últimos veinte dólares. Pete no tenía más habilidades que la de su poderosa espalda. Y eso era todo lo que se precisaba dentro del furgón.

Se podía dar con un canto en los dientes por el mero hecho de haber conseguido un empleo. Jacksonville rebosaba de sucios granjeros del sur de Georgia en busca de trabajo que trataban de vender su sudor y sus manos callosas, pues eso era lo único que podían ofrecer. Había llovido muy poco en los últimos tres años y la sequía había forzado a miles de hombres desesperados, en compañía de sus demacradas y no menos desesperadas mujeres y niños, a inundar las calles de Jacksonville. Así que soportar a George no era más que una tarea añadida. Así de simple, no tenía elección.

–¡Maldita sea, llegas tarde otra vez! –le gritó el capataz en cuanto hubo cruzado las puertas metálicas de la parte frontal del almacén. Pete, en realidad, no llegaba tarde. El enorme reloj de la pared indicaba que aún le quedaban dos minutos de margen. Pero el capataz se lo soltaba a todo el que entraba, sin excepción, aunque llegase treinta o cuarenta minutos antes de la hora, lo que solían hacer casi todos los empleados. Algunos se presentaban hasta con una hora de antelación. No era el lugar ni el momento para quedarse sin trabajo. Así que los hombres hacían lo que fuese por complacer al capataz que, según pensaba Pete, después de tantos años de inhalar las emanaciones producidas por la combustión de la gasolina y el hedor a váter atascado procedente del río, se había vuelto majareta.

El capataz hablaba con la colilla de un puro apagado entre sus dientes negruzcos (Pete nunca le había visto sin aquel repulsivo apéndice entre los labios), sentado tras la gruesa malla de alambre que le enjaulaba junto a las puertas metálicas del almacén. Pete nunca le había visto más que de cintura para arriba porque siempre andaba metido en aquella jaula de alambre que, aparentemente, jamás abandonaba. Corría el rumor de que se pasaba la jornada entera aposentado en uno de esos cagaderos químicos, lo que le permitía gritarle sin interrupción a la gente que trabajaba para él. Pete no tenía manera de asegurarlo. Solo le veía al llegar, de camino al furgón que le aguardaba al otro lado del almacén, y de nuevo al marcharse, a la hora del cierre. También le veía en las escasas ocasiones en que iba con el Negrata Quemado a comer al almacén. En el almacén hacía tanto calor y corría tan poco aire como en el furgón, pero en cierta manera su vaga penumbra lo hacía parecer más fresco.

Todo un escuadrón de carretillas elevadoras competía peligrosamente entre los pasillos de productos de papel apilados a gran altura en su camino a los enormes camiones aparcados de culo en la amplia dársena de madera que daba a la calle Bay. El capataz lo controlaba todo desde su jaula metálica con un megáfono de pilas. Para ser un hombre tan pequeño, la verdad es que el megáfono le hacía sonar como un elefante dando bramidos cada vez que quería saber dónde estaba una de las elevadoras o por qué no se había terminado de cargar un camión. A pesar de los motores de las elevadoras, con sus eructos de petróleo, la voz cabreada, exigente y excesiva del capataz lograba siempre alzarse por encima del estruendo.

Aquel tipo fascinaba a Pete. Podría pasarse todo el día contemplándole: el modo en que la sangre le enrojecía la piel color tabaco, las venas de las sienes a punto de estallarle. Se rumoreaba que llevaba cuarenta años dentro de esa caja de alambre gritando a las elevadoras, a las que conocía solo por el número, nunca por los nombres de quienes las manejaban.

El capataz agarró en ese momento el megáfono, con el cuello hinchado de rabia, y exclamó:

–¡Diecisiete, ¿has perdido el conocimiento, te has muerto o qué coño te pasa?! ¡Tu camión ya tenía que estar cargado y en marcha!

Sin importar lo temprano que pudiese haber venido un conductor a trabajar, el almacén no llevaba abierto el tiempo suficiente para poder haber terminado de cargar un camión, pero, que Pete supiese, eso al capataz se la sudaba.

Había un teléfono con línea abierta al muelle de carga, así es que los camioneros podían comunicarse con el capataz y decirle lo lento, rápido o descuidado que era tal operario, entonces el capataz podía gritarles a los operarios de las elevadoras, dirigiéndose a ellos por sus números y, por lo general, cagándose en todos sus muertos. Los operarios no tenían modo de comunicarse con nadie. No les quedaba más remedio que soportar los insultos e ir más deprisa, lo que les convertía en un auténtico peligro. A diario se sucedían accidentes entre los pasillos oscuros y polvorientos del almacén que, a veces, terminaban con uno, dos o, en los días verdaderamente frenéticos, hasta con tres conductores de elevadoras que tenían que abandonar el almacén en camilla.

Fascinado como estaba ante la locura del capataz, Pete no se dio cuenta de que se había quedado petrificado justo en el sitio donde el capataz le había preguntado por el motivo de su demora. El megáfono se volvió de nuevo hacia él a máximo volumen y a una distancia no mayor de sesenta centímetros desde el interior de la jaula metálica.

–¿Estás esperando instrucciones, gilipollas? Ese Negrata Quemado no puede pasarse toda la vida ahí dentro él solito.

Pete dio un brinco e imprimió a su paso un trote ligero que a punto estuvo de meterle bajo las ruedas de una elevadora que giraba a toda velocidad por uno de los pasillos. Cruzó a buen paso el almacén hasta salir a la rampa de hormigón que le conducía al furgón.

A pesar del calor y de la falta de aire que se respiraba en el almacén, entrar en el furgón era como meterse en un horno. Olió a George antes de verlo. Pero el olor no le molestaba, porque sabía que él olería más o menos igual en menos de una hora, más o menos igual (apestoso, eso seguro), no exactamente igual. Pete nunca había conocido a un hombre, ya fuese negro o blanco, que desprendiese el olor que soltaba George cuando rompía a sudar. En cierta manera, ni siquiera era desagradable. Era un hedor dulce con un cierto regusto a almendras machacadas. Pero, a decir verdad, nada había en George que le recordase a los hombres que había conocido hasta entonces.

Desde la puerta del furgón, Pete se giró y vio a George, con esa ropa de colores chillones que tanto le gustaba llevar, en el oscuro recoveco, trabajando sin descanso con la misma constancia que el vaivén del péndulo de un reloj de pared. Era un negro gigantesco (tan negro que cuando la luz le daba de lleno su piel lucía un rico matiz azulado) de brazos enormes y descomunal cabeza (una cabeza que parecía aún más grande de lo que era gracias a las maromas de pelo retorcido y enroscado que le caían sobre los hombros).

Pete se había enterado de que aquellos rollos de pelo se llamaban rastas. Pero no era solo saber cómo se llamaban aquellas tiras que parecían serpientes, el caso es que sabía demasiado acerca de George, bastante más de lo que deseara saber acerca de cualquier hombre, y además en exclusiva. Pero se pasaban horas encerrados en aquel furgón y George le doblaba en tamaño, y su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba hecho de músculos densos y fibrosos. No era la clase de individuo al que uno quisiera decirle que cerrase la puta boca. Pete ya hacía tiempo que había dejado hasta de pensar en decirle algo así. Llevaban trabajando juntos casi tres meses y, más o menos, se toleraban.

Según lo veía Pete, de un modo bastante retorcido, habían llegado a trabar una especie de amistad. En los días buenos, cuando Pete estaba de suerte, lograba desconectar de George y ni le escuchaba. Pero hoy, aquella chica, que también tenía algo de retorcido y extraño, le había demorado en la acera para hablarle de cáncer y de muerte, así que tenía claro que no iba a poder desconectar igual que otros días. Tendría que lidiar con lo que fuese.

Aguardó en la puerta, donde de vez en cuando corría una ligerísima brisa, retrasando al máximo el momento de adentrarse en el furgón. En el extremo más alejado, donde apenas llegaba la luz, George, con las caderas inclinadas, giraba primero hacia un lado para levantar un rollo de celofán (sorprendente e increíblemente pesado para no ser más que celofán empaquetado) y luego hacia el otro para depositarlo sobre una cinta transportadora. La gravedad, más que la acción de cualquier motor, era lo que hacía que los rollos de celofán saliesen rodando del furgón hacia el almacén donde otros dos hombres se encargaban de amontonarlos sobre palés. La cinta transportadora, siempre que fuese necesario, se podía trasladar con facilidad de un extremo a otro del furgón.

George alzó la mirada, vio a Pete de pie en la puerta y su enorme sonrisa destelló en la penumbra al tiempo que sus cejas se arquearon, espesas y enmarañadas, en un remedo guasón de desmesurada sorpresa. George tenía los dientes más largos, anchos y blancos que Pete había visto en su vida. Y ni siquiera al mirarle suspendió el veloz movimiento oscilante que mantenía sin fatigarse a lo largo de toda la jornada. Ni en los peores días, cuando tenían que ocuparse de las cargas más pesadas, había logrado detectar la menor señal de cansancio en su compañero. Ni una sola vez le había escuchado respirar con dificultad, a diferencia de él, que en los días malos había momentos en que se ponía a jadear y se asfixiaba como un perro agitado y sin aliento.

–Vengaaaa, Pete-Pete, hombre –soltó George sin dejar de sonreír–. ¿Tomándote un descansito para ver cómo se desloma el bueno de George, eh, Pete-Pete, colega?

En lugar de responderle, Pete entró, ocupó su puesto al otro lado de la cinta transportadora, frente a George, y se sumó al movimiento oscilante con el que se pasarían todo el día cargando rollos de celofán.

–¿Tienes el ojete en carne viva, Pete-Pete? –dijo George–. He estado oyendo al gilipollas ese del cuerno dándote por culo hasta que has entrado en el furgón.

George seguía sonriendo como si acabase de escuchar el mejor chiste del mundo y sin que su cuerpo, descomunal pero ágil, perdiese en ningún momento el ritmo con las cargas de celofán.

Pete se limitó a alzar la vista y a agradecerle sus palabras con un leve asentimiento. George hablaba en un tono alto y melodioso con un cierto deje británico, el típico tonillo británico que Pete solo había escuchado en las películas. Tardó tres semanas en comprender totalmente lo que decía. Desde entonces se enteró de todo tipo de cosas acerca de él, a pesar del empeño que puso en desconectar por el simple procedimiento de no escucharle o de ponerse a pensar en otra cosa mientras hablaba.

Sabía que George se había traído aquella voz de Jamaica, de donde coño estuviese la isla esa. Por ahí, en algún lugar perdido del Atlántico, lejos de Florida, Pete no tenía ni puta idea, ni de dónde ni de a qué distancia, y a decir verdad se la traía bastante floja. George había acabado en Florida porque tenía una mujer que se llamaba Linga (¿qué clase de condenado nombre era ese?) a la que temía como un cristiano creyente teme al diablo. George nunca se lo dijo directamente, pero Pete lo infirió a lo largo de todas las semanas que se pasó hablando de ella. Ella se vino a Florida y le obligó a acompañarla. Eran rastafaris. De eso iba el tema del pelo retorcido en la cabeza (las rastas).

Por pura casualidad, Pete disponía de unos cuantos conocimientos, probablemente falsos, acerca de los rastafaris. Lo que sabía lo había aprendido de un negro de Georgia con quien había coincidido en el barracón durante su servicio militar en el Cuerpo de Marines. Al tío le volvía loco todo lo jamaicano, sobre todo la música jamaicana, que ponía sin parar. También admiraba mucho a los rastafaris. Tenía hasta una foto de un rastafari en su taquilla, un hombre de rostro huesudo y ojos inmensos con la misma clase de pelo retorcido y enroscado hasta los hombros que lucía George. Después de haber convivido con aquel negro seis meses antes de que le trasladasen a otra unidad, lo único que Pete sacó en claro fue que los rastafaris eran una especie de cruce entre brujo, diablo y prestidigitador del bien y del mal. Joder, él sabía de mujeres que hacían conjuros, pues había vivido en el sur de Georgia y mientras los negros se acojonaban, los blancos pensaban que no eran más que artífices de gilipolleces inofensivas. Los rastafaris también fumaban una cantidad increíble de hierba, a la que llamaban ganja, y parecían venerarla. Pete había intentado fumar marihuana con su colega negro y acabó decidiendo que prefería el bourbon Jack Daniels de mezcla agria. Pero le agradaba la música jamaicana, eso sí. En cuanto a lo que la ganja y la magia o los espíritus pudieran convocar cuando la fumabas, consideraba que no eran más que gilipolleces de negratas. Y cuando Pete empleaba la palabra «negrata» lo hacía a sabiendas. Tuvo que rendir cuentas con toda esa mierda cuando se largó de Georgia para enrolarse en los Marines. No todos los negros eran negratas. Y había un montón de blancos (y hasta de orientales, ya puestos) que eran negratas. Ser negrata no significaba otra cosa que ser un arrepentido y un rastrero de la manera más mierdosa y despreciable posible; no tenía nada que ver con el color de la piel, aun cuando se fuese tan negro como George que, según Pete había decidido, no era un negrata. A la mierda (tanta gresca y tanto follón por la palabra «negrata»), no era algo de lo que Pete soliese hablar. Pensaba que la única cabeza que tenía que aclarar era la suya. Y puede que otra no, pero esa puta cosa la tenía bastante clara.

A Pete le sangraban las yemas de los dedos de tanto introducirlas a la fuerza entre las pilas de treinta kilos de celofán (cuando empezó a trabajar allí lo intentó con toda clase de guantes pero, fuesen del tipo que fuesen, siempre acababan hechos trizas en menos de tres días, se dejó una fortuna en guantes, así es que acabó por aceptar que los dedos sangrantes formaban parte del trabajo, y punto), y tanto él como su ropa, hasta los calcetines, estaban empapados de sudor. Más o menos desde hacía diez minutos se había percatado de la enorme sonrisa resplandeciente que le dedicaba George cada vez que se volvía hacia la cinta transportadora y se quedaban cara a cara. Pero Pete prefería morir y arder en el infierno antes de preguntarle de qué cojones se estaba riendo.

El trabajo no parecía afectar a George en absoluto. Estaba tan empapado de sudor como él, pero sus dedos no sangraban. Daban la impresión de ser duros como piedras, con almohadillas amarillentas de gruesos callos que tenían la consistencia del cuero. George decía y pensaba groserías y obscenidades, pero jamás parecía hallarse lejos de una sonrisa, por muy espantoso que fuese lo que estuviese contando en ese momento. Sus rastas salvajes y oscilantes rociaban sudor por todo el furgón y sus increíbles dientes blancos resplandecían en la escasa luz cada vez que giraba la cabeza.

–Pete-Pete tiene que tragarse la mierda de ese tío. El tío del cuerno mete mierda y Pete-Pete se tiene que comer la mierda y eso le saca de quicio, le pudre el corazón. Recuerda dentro de tus entrañas que comer la mierda de ese tío no vale una mierda.

George echó la cabeza hacia atrás y más que a reír se puso a rebuznar, a proferir unas carcajadas estridentes y medio asfixiadas que a Pete le recordaron a los rebuznos de una maldita mula. Por lo general, le hacía reír en contra de su voluntad, pero hoy no. No en este condenado día con aquella condenada chica y su condenada monserga sobre el condenado cáncer.

–Yo no me como la mierda de nadie, George. Haz tu trabajo y punto –Pete no debería haber abierto la boca y se arrepintió nada más hacerlo.

George rebuznó de nuevo antes de decir:

–Yo y Yo hacemos mi trabajo y también la mitad del tuyo.

Bien, eso era cierto. En los días en que Pete se hallaba al borde del desmayo por el calor y el cansancio, George se ocupaba de toda la pila sin quejarse. Extraño cabronazo. Lo mismo que esa mierda del Pete-Pete. Y la del «Yo y Yo». A veces, al referirse a sí mismo solo utilizaba un «yo», aunque por lo general utilizaba dos. Pero en lo que se refería a Pete siempre había sido Pete-Pete, desde casi el primer momento, y no había nada que Pete pudiese hacer o decir para impedirlo.

George se detuvo de pronto y con sus dedos gruesos y duros como piedras (hábiles como los de cualquier ladrón de cajas fuertes) se desabotonó la camisa y se la quitó sin perder en el proceso el ritmo con las pilas de celofán. Pete se quedó completamente paralizado y se limitó a contemplarle. Eran las cicatrices. Dios, las putas cicatrices. Todas tenían forma de U y eran del mismo tamaño. Grandes como herraduras. Una le ardía en el hombro derecho, ocho más le cruzaban en línea recta la hípermusculada espalda, hasta acabar con la que lucía en el hombro izquierdo.

Pete sabía que eran obra de Linga, la mujer de George. No era algo que hubiese querido saber, pero lo sabía.

Ella le había marcado a fuego. Una por cada año que llevaban juntos. La carne quemada estaba hinchada, desigual y salpicada en algunos sitios por un tejido rojo brillante. Pete reemprendió su trabajo sintiendo una contracción en la garganta y el estómago revuelto, como si estuviese a punto de vomitar. Y cabía esa posibilidad. Ya le había pasado antes. Pero no por la visión de las cicatrices ni por el pensamiento de ser marcado con un hierro candente. Era porque amaba las cicatrices, y porque sabía que las amaba. Deseaba tocarlas. Lo que le hacía querer vomitar era la convicción de que si las hubiese lucido una mujer él las hubiese podido (y lo habría hecho) lamer. Esa convicción le dejaba mudo e incendiaba sus nervios con un sentimiento de autodesprecio. No podía evitar quedarse mirándolas cada vez que quedaban al descubierto. Y George sabía que él miraba. A veces hacía algún comentario. Otras no. Hoy sí lo hizo.

Sonrió y se tocó levemente el hombro derecho.

–Linga –dijo, y levantó otra pila de celofán sobre la cinta transportadora–. Vida –dijo, y alzó otra pila–, y muerteeeeee –subrayó la palabra con otra carga. No dejaba de levantar bultos al hablar, siempre sonriente como si lo que decía fuese la cosa más graciosa del mundo–. Aaaaaaaahhhh, pero Pete-Pete, tío, no te agobies la cabeza, ni el corazón. Esto –se señaló las cicatrices–. Todo esto es vida, sí. En mi cuerpo no hay señales de muerte, ¿eh? –y al ver que Pete no respondía, añadió– ¿Arriba o abajo? ¿Bien o mal? ¿Sí o no?

Aquello bastó para que Pete volviera a ponerse en marcha y retomase el trabajo, diciendo, aunque sin mirar a George:

–Para con esa mierda, George, ¿vale? Vuelve a meterla en tu puto saco y cuando te vayas te la llevas. ¿Le dejas a tu mujer que te queme? Es tu puto problema –se obligó a alzar la cabeza para mirar a George a los ojos–. Me… importa… una… mierda. Ya hemos hablado antes de esto. Ya está bien.

–Lo mismo Linga deja que el hijoputa ese del megáfono se muera, ¿te gustaría?

Pete se negó a contestar y mantuvo el ritmo en la cinta.

–Lo mismo Linga deja que uno que te caiga mal de los tuyos, uno que te haya echado el ojo, lo mismo Linga deja que se muera de una puta vez, ¿te gustaría? –comenzó con sus risitas, un sonido parecido al gruñido de un perro.

Pete no le dirigió la mirada al decir:

–Hazlo. Dile que lo haga de una puta vez y déjame en paz, George –entonces sí alzó los ojos, la furia había reemplazado el malestar de su estómago–. Eso sí que me gustaría un huevo.

A continuación estuvieron trabajando un buen rato en un silencio solo interrumpido por el gruñido de las risitas procedentes de la garganta de George que, como siempre, no daba la menor muestra de acusar el efecto del cada vez más intenso calor que hacía dentro del furgón. Pero Pete se estaba acercando a la primera muralla del día. Así era como se lo planteaba: «la primera muralla del día». Estaba asfixiado y le dolían los músculos de todo el cuerpo. Pensó que acabaría acostumbrándose al cabo de una o dos semanas pero, incluso después de tres meses de currar allí dentro, no había un solo día en que no se sintiese incapaz de llegar vivo a la media hora de descanso para el almuerzo.

Así que entonces hizo lo que hacía todos los días a esa misma hora: fijó la mente en algo ajeno al trabajo y dejó que su cuerpo se las arreglase lo mejor que pudiese. Hoy, por culpa de lo que le acababa de decir George, le tocó el turno a Linga. Al asesinato. Dejó que lo último que le había dicho George resonase en su mente, repitiéndose como un disco rayado. No le hacía falta afinar el oído para escucharlo, y se repetía una y otra vez en su cabeza con la voz del propio George: «Lo mismo Linga deja que uno que te caiga mal de los tuyos, uno que te haya echado el ojo, lo mismo Linga deja que se muera de una puta vez, ¿te gustaría?».

«Ya lo creo que me gustaría». Lo primero que le vino a la memoria fue su hermano mayor que, desde la muerte de sus padres en el brutal accidente con el camión Sunoco, le había devuelto todas sus cartas sin abrirlas. Pete ni siquiera sabía dónde andaría ahora, porque su hermano decidió quedarse en el ejército de por vida y, desde su última carta (que constaba de una única frase: «No quiero volver a hablar contigo»), Pete le había perdido la pista y no tenía ni idea de dónde podía estar. Bueno, al menos en el ejército dispondría de tres comidas diarias y una cama; lo que no estaba mal para un puto imbécil. Y hubo muchos momentos de soledad, dolor y culpa (culpa por haberle causado un daño irreparable a su hermano pequeño) en los que Pete podría haberle llegado a matar, a él o a cualquiera en realidad, hasta tal punto había enloquecido por lo que había hecho. Había sido un maldito accidente, pero aun así aquello le había llevado casi al límite. Claro que eso fue entonces, ahora había que pensar en el presente. Y pensó en esa especie de bestia enjaulada que era el capataz frente al que tenía que pasar cada mañana.

–Dile que mate al puto capataz.

Hubo una casi imperceptible vacilación en el movimiento de George con la pila de celofán que estaba alzando en ese momento:

–Repite eso, tío.

–Digo que le digas a Linga que mate a ese gilipollas de la jaula –le costaba respirar y al hablar jadeaba levemente entre palabra y palabra.

Las pestañas enmarañadas de George se alzaron y resplandeció su amplia dentadura:

–¿Matar? Tío, ¿a quién has oído hablar aquí de matar? Hay una diferencia muy grande entre matar y dejar morir. A Linga no le va lo de matar. Es una mujer Obeah. Obeah es mucho poder. Lo más poderoso. Nunca jodas a una mujer Obeah.

–Descuida –dijo Pete.

Estaba atravesando la primera muralla, seguía respirando con dificultad pero lo estaba logrando. Enseguida podría salir del furgón y comerse los dos huevos fritos y los sándwiches de mortadela que le preparaba su casera cada mañana antes de ir al trabajo. Si es que podía comer. Porque, a veces, no podía.

–No, no te preocupes, hermano George –le sentaba bien saber que ya casi había logrado superar la mañana, que había atravesado la muralla una vez más, que podía sonreír frente a la cara negro-azulada de George–. No voy a joder a tu mujer ni a la mujer de nadie. Ya tengo suficiente mierda encima.

–Hablas como loco, sin respeto, porque no crees en la magia –George se palpó uno de sus hombros cicatrizados–. Magia. Yo y Yo estamos marcados por la magia.

–Lo que llevas ahí marcado no es magia, son chorradas.

–¿Dices que George no tiene magia, colega? Te puedo contar tu vida ahora mismo, tío. Me basta con mirarte para saberlo todo.

–Pues si no te importa, prefiero no escucharlo –dijo Pete.

–No depende de George, tío. Es magia. Cuando la magia habla, la magia habla. Y tío, estás hundido en mierda, cada vez más. La magia sabe. Tú sabes.

Pete estaba ahora realmente cabreado y deseaba que llegase ya la pausa para comer.

–No sé de qué coño hablas.

George dijo:

–A ver si así. Olías a coño cuando entraste hoy en el furgón, colega. Un olor fuerte a coño blanco de categoría. Mala señal.

Pete se rió nerviosamente y siguió botando cargas de celofán.

–Más quisiera haber mojado. No me habría venido nada mal, pero llevo mucho tiempo más seco que un perro moribundo en el desierto.

–No escuchas. No he dicho que hayas pillado coño. Lo que he dicho es que el coño te ha pillado a ti. Coño en tu piel, coño en tu ropa, coño en tu pelo y me apuesto hasta la última gota de sangre de que incluso puedes saborearlo en tu boca, tío –en las últimas palabras George echó hacia atrás su enorme cabeza y sus rastas enredadas volaron a su alrededor mientras soltaba una estentórea y burlona carcajada.

Pete no le vio la gracia. La imagen de Sarah regresó a su cabeza, alta y extrañamente hermosa, de pie en la acera, balanceándose sobre sus pies primorosamente arqueados, y se le inundó la boca de algo vagamente salado pero en absoluto desagradable, salado y húmedo como debía ser la bruma que soplaba del mar. Querría poder decir que se trataba de su maldita imaginación, pero el sabor de la sal era lo bastante real para darle la sensación de que algo se estaba empezando a mover de manera extraña en su pecho.

–Amigo, un día de estos, rogarás por la magia de la mujer Obeah Linga, sí, dilo, di magia, tío.

–Hablar de magia me hace sentir como un imbécil, ya no te cuento pedirla.

–No es cierto –dijo George, ahora con total naturalidad, sin sonreír. Por primera vez en lo que iba de mañana, George se detuvo y con gran parsimonia se sacó un reloj de bolsillo de la bolsita que llevaba cosida a la cinturilla del pantalón. Era del tamaño de un bollo de pan y su oro macizo relucía débilmente incluso allí, dentro del furgón. Consultó la hora durante un tiempo excesivo antes de decir–. Es la hora, ¿te enteras? Hora de zampar. ¿Dónde está el puto cuerno, tío? ¿Dónde está el endemoniado cuerno de los cojones, tío?

Ni bien había acabado de decirlo cuando la voz del capataz, enormemente distorsionada, estalló desde el interior del almacén: «¡comed si no queda otra y volved a poner vuestros sucios culos a currar!». La voz no había parado de retumbar en toda la mañana, pero solo le prestaban atención cuando anunciaba que era la hora de comer. El resto del tiempo no era más que una especie de ruido blanco que apenas les alteraba.

–A comerlo –dijo George.

–Pero no me hables más de coños ni de magia, ¿estamos?

–Mira –dijo George. E hizo algo que nunca había hecho hasta entonces–. Quieres… –se inclinó hacia Pete asiéndose el hombro que tenía la cicatriz más irregular y espantosamente quemada–. Puedes tocar esta si te hace falta magia. No te traerá más que suerte y puedes tocarla.

Quizá fue por la manera repentina en que sucedió, porque nada semejante había pasado en todos los días que llevaban trabajando allí dentro, o quizá fue por tener el cuerpo agotado, sudado y dolorido, pero para su completo asombro, alzó la mano sin pensárselo y con el dedo índice no solo alcanzó y palpó la cicatriz, sino que siguió su trazo hasta recorrer toda la curvatura de la herradura. Al hacerlo tuvo la impresión de hallarse muy lejos, observando cómo otro que no era él estaba haciendo aquella cosa tan idiota.

–Eso está bien –dijo George, suavizando de pronto el tono de su voz retumbante, como si estuviese canturreando–. Hoy estarás seguro.

Pete retiró la mano con brusquedad.

–¡Que te jodan, que le den por culo a la cicatriz y a mi seguridad!

George volvió la cabeza y por primera vez Pete percibió cierta aflicción en su voz cuando le dijo:

–Ahora estás del lado malo. Has cabreado a la magia.

Salió del furgón, seguido de Pete que, al salir, sintió que el sudor se le helaba en la espalda.

Afuera, al sol, George se dio la vuelta y miró con dureza a Pete. Las hinchadas cicatrices marcadas a fuego en forma de herradura brillaban más rojas en su piel negra. A Pete el sudor de la espalda se le enfrío más aún.

–¿Qué? –dijo Pete.

–La magia se acordará de esto cuando acudas a ella.

–¿Para qué?

–Tu hermano.

–Ni de coña –dijo Pete–. Mi hermano ni siquiera me dirige la palabra. Ni sé dónde está ni me importa una mierda.

–No él –dijo George–. El otro, el que está encerrado en el asilo. El que te hace sentir tan culpable.

A Pete le ardieron de pronto los nervios y su helada columna vertebral se volvió de fuego. Sintió que se le enrojecía la cara. Al hablar ni siquiera fue capaz de reconocer su voz:

–Tú no le conoces. ¿Qué vas a saber de él?

George mostró todos sus dientes, e incluso amplias franjas de sus encías moradas, en lo que fue una inmensa y amarga sonrisa.

–Solo lo que cuenta Max Winekoff. Linga dice que él es más que hombre. Ese hombre es algo más.

Pete se quedó bajo el calor sofocante observando cómo George se zampaba la comida que sacaba de una bolsa marrón de una tienda de comestibles, preguntándose si ahora podría matar en serio a Max Winekoff. En el fondo estaba muy tranquilo (con aquel viento que parecía salido de un horno y que olía a mierda soplándole directamente en la cara desde el pomposo río St. Johns) y consideró la muerte de Winekoff y el modo de ejecutarla. Le asombraba la manera en que las acciones y las coincidencias, tanto grandes como pequeñas, algunas emprendidas voluntariamente, otras sin haberlas ni siquiera pensado, podían llegar a joderte totalmente la vida.

El primer accidente fue golpear a su hermano de cuatro años con un martillo en la cabeza. El segundo fue que el impacto no llegase a matarle sino que le dejase convertido en un idiota babeante obligado a llevar un casco de fútbol especialmente diseñado y sujeto con correas para que no se lo pudiese quitar pues, de lo contrario, se mataría dándose cabezazos constante y absurdamente contra la primera pared que se le cruzase. Si el golpe lo hubiese matado, probablemente Pete podría haber enterrado la culpa junto a su cadáver en vez de tener que acarrearla como una cicatriz permanente en el corazón. Y luego estaba lo del despiadado camión Sunoco que se llevó a sus padres por delante, algo de lo que su hermano mayor estaba empeñado en culpabilizarle. Y, joder, quizá también fuese culpable de eso. Si no hubiesen necesitado pasta para su hermano idiota, estaba condenadamente claro que su padre no se habría visto en la obligación de arrastrar a aquella puerca y a su cría al mercado. ¿Y quién había convertido a su hermano en un idiota? Él. Pete era el único responsable. Y, para terminar, estaba la mala suerte (¿el accidente?, ¿la coincidencia?) de haber entrado en la primera casa de huéspedes que se encontró al bajarse del autobús Greyhound (tras no haber aguantado más de cuatro días en la Universidad de Florida), ya borracho después de media botella de Jack Daniels, y, aquejado de una necesidad inexplicable, sentarse junto al viejo Winekoff, la primera persona con quien se cruzó después de alquilar el cuarto en la casa de huéspedes, y ponerse a parlotear toda la tarde y toda la noche sobre la maldición y la culpa que pesaban sobre su vida. ¿Pero cómo iba a saber él que el señor Winekoff iba a contarle a todo el mundo (al menos empezaba a parecer que eso era exactamente lo que había hecho), a todo el mundo en la ciudad, lo que le había contado en el estupor de la borrachera? ¿Cómo iba a saber él que lo único que había hecho el señor Winekoff con su vida en los últimos veinte años, desde que se retiró a los sesenta y cinco, había sido deambular desde que amanecía hasta que se ponía el sol, y ponerse a hablar con cualquiera que se molestase en escucharle sobre todo lo que había escuchado, o visto, o sabía o pensaba que sabía?

–Pete-Pete, tío –le llamó George.

Pete desvió la mirada de la corriente del río sobre la que había estado extraviando sus pensamientos y miró a George que estaba en cuclillas en la estrecha franja de sombra candente que daba el almacén a esa hora.

–Tienes la chicha en tu fiambrera –dijo George–, lo mejor será que te la metas en la tripa.

Extrajo su reloj de bolsillo del tamaño de un bollo y lo miró atentamente durante un buen rato, como tratando de memorizar algo.

–En cuatro minutos ese puto megáfono estará soltando mierda. Fijo. ¿En qué estás pensando?

–En Winekoff.

–No lo hagas.

–¿Por qué?

–Tío, por algo me llaman el Negrata Quemado.

–¿Sabías que todos te llaman así?

–Sé lo que dice la magia –George cerró de un golpe su fiambrera y se puso en pie–. Sé esto. El cuerno va a anunciar que se acabó la pausa.

Simultáneamente a la última palabra pronunciada por George, la voz amplificada del capataz bramó por todo el almacén, cruzó las vías del tren y llegó hasta el río maloliente de gasolina y excrementos: «¡levantad el culo! ¡de vuelta a los furgones! ¡a cargar como si os fuera la vida en ello: mano dura! ¡no os pagamos para que os pajeéis ni para que os folléis al perro!».

George mostró su kilométrica dentadura de resplandecientes dientes dorados:

–El condenado tío del cuerno no perdona un puto segundo.

1 Ley aprobada por el gobierno estadounidense en 1944 en beneficio de los militares para acceder al financiamiento de estudios técnicos o universitarios. (N. del T.)

3

Esa tarde se encaminó a la casa de la chica a eso de las ocho menos cuarto. El sol ya se estaba poniendo tras el roble, pero seguía habiendo bastante luz. Se había pasado cerca de diez minutos mirando por la ventana antes de decidir que había llegado la hora. Ningún movimiento, ni en el jardín ni en la casa. No se escuchaba ni el más leve sonido. Pensó que cabía la dichosa posibilidad de que no hubiese nadie.

Pero antes de que le diese tiempo a llamar al timbre, la deformada puerta de madera se abrió y se vio frente a ella, al otro lado de la mosquitera, mirándole, con la punta de la lengua atrapada entre los dientes.

–No quedamos a ninguna hora –dijo él–. No sé si…

Ella ocultó la lengua y abrió la puerta mosquitera.

–Está bien –dijo–. He preparado algo sencillo.

Lo que había preparado era pollo frito, verduras que ella misma había puesto en conserva y bolas de pan de maíz2. Él nunca había tomado bolas de pan de maíz con pollo frito.

–Nunca he tomado bolas de pan de maíz con pollo frito –le dijo.

Ella no se pronunció, se quedó mirándole durante un instante largo y tenso. No eran más que alitas y muslos. Lo más barato, supuso él.

–Me encanta. Lo mismo me da alita que muslo –dijo.

–Eso pensé. Apuesto a que eres de Georgia.

–Así es. De allí vengo.

–Lo pensé, pero no estaba muy segura porque en realidad no suenas como los de allí. Tu voz, ¿sabes?, tu forma de hablar.

–No eres la primera que me lo dice. No sé cómo pasó. Es solo una de esas cosas que ocurren sin más, ya sabes.

Pero estaba mintiendo. Sabía perfectamente cómo había logrado perder el acento. Se había pasado literalmente cientos de horas esforzándose hasta creerse que sonaba como un puto locutor de radio. Cuando bajó a Parris Island, al campamento de los Marines, tuvo la mala suerte de que le metiesen con un grupo de tíos de Brooklyn que, desde el primer momento, se burlaron sin piedad de él por su manera de hablar, por su acento sureño. Y ya tenía más dedos señalándole de los que podía soportar: el dedo de la culpa por lo que le había hecho a su hermano pequeño, el dedo inclemente de su hermano por la muerte de sus padres y, el peor de todos, el suyo propio, el dedo con el que se culpabilizaba a sí mismo, sin ayuda de nadie, y que le sumía en el autodesprecio. Así que acudió a la biblioteca de la base y se sacó todos los libros que pudo encontrar sobre gramática y pronunciación, al final incluso contrató un tutor y llegó el día en que hasta los lingüistas más expertos se las hubiesen visto negras para determinar que era del Sur. Pero él siempre fingía que su nueva pronunciación había sido un simple accidente inexplicable. Y fue gracias a su denodado esfuerzo por desembarazarse de su acento que se le ocurrió la idea de recurrir a la ley G.I. para probar suerte en la universidad. Nadie más en su familia lo había hecho, pero quizá él lo lograse.

Sarah permanecía frente a él, sin moverse.

En torno a sus ojos vibraba una tensión terrible. Pete comenzó a plantearse vagamente si su madre habría muerto. Pero no se atrevía a preguntar. No quería que ella empezase de nuevo con lo de la enfermedad y la muerte. Aunque de lo último que habían hablado aquella mañana era de la enfermedad de su madre, de su padre que continuaba esperando en el hospital para ver en qué acababa la cosa. No podía ignorarlo sin más, del mismo modo que en San Francisco no pudo alejarse sin más de aquel hombrecillo de los pantalones ensangrentados.

–Menudo día de mierda he tenido hoy –dijo él.