Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dirty Works

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

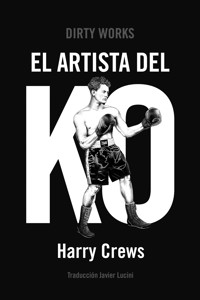

A tres meses de cumplir los dieciocho, Eugene Biggs abandona los estudios y la pequeña granja familiar, porque eso es lo que se espera de él. Es lo que la gente del sur de Georgia viene haciendo desde antes de la Gran Depresión: subirse a un autobús de la Greyhound y poner rumbo a Jacksonville, Florida, para ganarse los garbanzos. Al llegar, alquila un cuartucho y empieza a encadenar empleos de chichinabo. Vegeta por una panadería, una fábrica de celulosa, una empresa de reparación de techos, una constructora y un astillero. En este último conoce a Budd Jenkins, quien, adivinando su potencial pugilístico, decide subirlo a un ring y convertirse en su mánager. Así comienza el sueño. Gana trece combates consecutivos y le surge la oportunidad de abrir la ronda preliminar en el Madison Square Garden. Todo parece ir sobre ruedas, pero la realidad no tardará en demostrarle lo contrario. Tras una tercera derrota por KO, Budd, defraudado, lo abandona a su suerte en Nueva Orleans. Ese mismo día, Eugene se descubre poseedor de una habilidad portentosa de la que no dudará en servirse para vender su alma al sórdido inframundo de la ciudad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HARRY CREWS «Nací el 7 de junio de 1935 al final de un camino de tierra en el condado de Bacon, Georgia. Un camino muy largo. Mi padre murió cuando yo era un bebé y mi madre, sin otra cosa que simple coraje, tras toda una vida de desesperación y falta de alternativas, nos crio a mí y a mi hermano. Asistí a la Universidad de Florida. Tras dos años ahogándome entre la Verdad y la Belleza, dejé la Universidad por una moto Triumph. Me dirigí al oeste una clara mañana de primavera con siete dólares y cincuenta y cinco centavos en el bolsillo. Estuve en la cárcel de Glenrock, Wyoming; un indio blackfoot al que le faltaba una pierna me dio una paliza en una reserva de Montana; fregué platos en Reno; recolecté tomates en las afueras de San Francisco; un hombre que se creía Cristo me expulsó el demonio que llevaba dentro en Colorado Springs y en Chihuahua me hice amigo de un piloto obsesionado con las alforjas de motos… Volví cojeando a la Universidad de Florida, purificado y santificado, dispuesto a absorber todo lo que quedara de Verdad y Belleza. Y así están las cosas. Actualmente doy clases de inglés en Fort Lauderdale, Florida. Estoy casado con una chica muy guapa que sabe escribir a máquina. Hemos tenido dos hijos. El mayor se ahogó en 1964. El otro tiene cuatro años.»

Desde entonces Harry Crews bebió mucho, se drogó bastante y publicó más de veinte libros. Murió el 28 de marzo de 2012, a los 76 años, por complicaciones de una neuropatía. En su última entrevista puso las cartas sobre la mesa: «Mira, si tu intención es escribir sobre la dulzura, la luz y toda esa mierda, consíguete un trabajo en Hallmark».

EL ARTISTA DEL KO

Harry Crews

Traducción de Javier Lucini

Título original:

The Knockout Artist

Perennial Library. Harper & Row, 1988

Primera edición Dirty Works: marzo 2024

© Harry Crews, 1988

© 2024 de la traducción: Javier Lucini

© de esta edición: Dirty Works, S. L.

Asturias, 33 - 08012 Barcelona

www.dirtyworkseditorial.com

Traducción: Javier Lucini

Diseño de cubierta: Nacho Reig

Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»

Maquetación: Marga Suárez

Correcciones: Fernando Peña Merino

ISBN: 978-84-19288-44-8

eISBN: 978-84-19288-45-5

Depósito legal: B 5092-2024

Impreso en España:

Imprenta Kadmos. P. I. El Tormes

Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca

Para Rod y Debbie Elrod,que hicieron todo lo posible por mantenerme cuerdo—y estuvieron a punto de lograrlo—durante mi pugna con este libro.

«Este juego de manos tuvo éxito;envolví a la muerte en el sudario de la gloria.»JEAN-PAUL SARTRE

Aparte de la ciudad de Nueva Orleans,nada de lo que aparece en este libro es real.La gente no existe;los hechos nunca tuvieron lugar.

Inhalt

Capítulo uno

Capítulo dos

Capítulo tres

Capítulo cuatro

Capítulo cinco

Capítulo seis

Capítulo siete

Capítulo ocho

Capítulo nueve

Capítulo diez

Capítulo once

Capítulo doce

Capítulo trece

Capítulo catorce

Capítulo quince

Capítulo uno

Desde el taburete en el que estaba sentado, el muchacho —que se llamaba Eugene Talmadge Biggs, pero al que solían referirse como Knockout, KO o Noqueador— había contado tres veces los trajes del armario. Y cada vez le había salido un número distinto. No le sorprendió. Contar no era lo suyo. Solo lo hacía por hacer algo hasta que llegase el momento de salir a hacer lo ineludible. Además, ya estaba curado de espanto.

Hacía mucho tiempo que había decidido que el truco consistía en intentar hacer lo que viniera a continuación sin darle demasiadas vueltas. Al menos, hasta cierto punto. El problema estribaba en saber dónde estaba ese punto, el punto más allá del cual uno no debía aventurarse. A veces, en la tranquilidad de la noche, cuando estaba tumbado en la cama esperando que le venciera el sueño, o incluso paseando por la calle bajo la brillante luz de la mañana, le asaltaba la convicción de que hacía tiempo que había sobrepasado ese punto y ya jamás podría recuperar las riendas de su vida.

Se obligó a contar de nuevo los trajes, poniendo más atención. Pero ni con esas. Le salió otro número. Podía haber 130, 127, 133 o 128 trajes colgados en el armario, delante de sus narices. Y en el suelo, a los pies de cada conjunto, un par de zapatos. Así que habría igual número de pares de zapatos que de trajes. Fueran los que fuesen. Al verlos por primera vez, le dio por pensar que en todo el condado de Bacon, Georgia, su terruño, no había tantos trajes. Claro que ahora no estaba en el condado de Bacon, sino en una casa del tamaño de una estación ferroviaria, en la avenida St. Charles de Nueva Orleans, en Louisiana, y allí las cosas eran muy diferentes a cómo eran en su terruño. Joder que si eran diferentes. Nada que ver. El mundo entero había cambiado para él en Nueva Orleans. Las casas de la avenida St. Charles, sin ir más lejos. Casi todas le parecían estaciones ferroviarias o le hacían preguntarse a santo de qué cojones querría alguien vivir en algo tan descabelladamente mastodóntico.

Se miró las botas de boxeo nuevas. Era la primera vez que se las ponía, porque no eran suyas. Se las habían facilitado, al igual que los calzones Everlast. No le quedaban del todo bien porque no llevaba coquilla, suspensorio sí, pero sin la coquilla ni la correa de cuero que la sujetaba. En los combates que venía librando de un tiempo a esta parte, no le hacía falta. Las manos que descansaban sobre las rodillas ya estaban vendadas. Se las había vendado él mismo.

Se levantó del taburete y calibró la alfombra.

Los pies se hundían en ella, a poco que te descuidases podías hacerte un esguince. Soltó unos cuantos jabs, se desplazó a la izquierda, luego a la derecha, sin descuidar en ningún momento los pasos que daba sobre la alfombra.

Desde el público congregado en el enorme salón de baile ubicado en el centro de la mansión, estalló un fragor de voces que se apaciguó al instante. Los gritos y los alaridos no sonaron festivos sino furibundos. A Eugene se la traía floja si estaban de celebración o en pie de guerra. Él se hallaba en el vestidor de un hombre que tenía ciento-no-sé-cuántos trajes y que, se mirase por donde se mirase, no era normal, como tampoco lo eran sus amigos, así que se la traía floja lo que estuviesen haciendo, pensando o sintiendo ahí fuera.

La pared del fondo del armario era un espejo, y Eugene se observó bailotear y esquivar, arremeter y retroceder, cubrirse y responder con un gancho. También veía el cuarto de baño que tenía detrás, las manillas de oro de los grifos que titilaban como lámparas. No sabía si serían de oro auténtico. No sería de extrañar, así que no le dio más pábulo a esa cuestión. Ahora que se había puesto en movimiento, sacando la izquierda y esquivando puñetazos imaginarios, no pudo evitar acordarse de la época en que todo era real, aún bajo la voz rugiente de los asistentes al falso combate que estaba a punto de librarse ahí fuera, en el salón de baile de la mansión.

Aunque hacía tiempo que había dejado de deslomarse trabajando en las carreteras, seguía siendo un peso medio a tener en cuenta, con una estatura de casi uno noventa en calcetines. Era sorprendentemente guapo: tez morena, nariz descentrada de tanto rompérsela y tejido cicatricial suficiente para darle un aspecto un poco siniestro, puede que hasta peligroso. Era el tipo de cara que hacía que la gente dejase de hablar en los ascensores y volviese la cabeza en los restaurantes. Llevaba mucho tiempo siendo consciente del impacto que causaban sus rasgos, de la fluidez y contundencia de sus zancadas cuando andaba por la calle o cruzaba el vestíbulo de un hotel. Más de una vez le habían preguntado si se había dedicado a la interpretación o si era, de hecho, actor. A veces respondía que sí. Y no era exactamente una mentira.

Se disponía a sentarse de nuevo en el taburete, cuando entraron dos individuos en la habitación. Uno llevaba una gorra flexible encasquetada hasta las cejas y mascaba la colilla de un puro apagado. El otro vestía una camiseta negra sin mangas bien ceñida y con una leyenda estampada en blanco que decía: EL DE GEORGIE ESTÁ DENTRO, ¿Y EL TUYO? Los dos escuálidos como modelos de moda.

—¿Tú eres Knockout? —dijo el de la gorra.

—Eugene Talmadge Biggs —dijo él.

—Pero a veces te llaman Knockout, KO, o incluso Noqueador, ¿no? —dijo el de la camiseta sin mangas.

Eugene suspiró.

—A veces.

—Yo soy Georgie. Aquí Jake. —Sus manos no paraban quietas, trazando dibujillos en el aire—. Somos tus cuidadores. Dios mío, Jake, ¿puedes imaginártelo? Yo su cuidador. —Parecía estar sufriendo de verdad—. Es una monada. Pero míralo bien, Jake, por favor, es una monada. A mí nadie me había dicho que era una monada.

—Ni caso, chavalote —dijo Jake—. A veces puede resultar irritante, pero es inofensivo. Yo soy tu mánager. Georgie es tu entrenador.

En ese momento Eugene se dio cuenta de que su mánager era una chica. Un prodigio de pecho completamente plano y sin caderas.

—Jake es un buen nombre pa un mánager —dijo Eugene—. Muchos grandes mánager se han llamao así.

—Gracias —dijo Jake, adusta, mascando su puro apagado—. Nos quedan diez minutos para poner la operación en marcha.

—Pues va, no se diga más —dijo Eugene.

—¿Cómo te sientes, chavalote?

—Con ganas de acabar cuanto antes y largarme pa casa.

Georgie se agachó para sacar un albornoz de la bolsa de cuero que había a sus pies.

—¿Qué color es ese? —dijo Eugene.

—El color de la realeza —dijo Georgie.

—Es feísimo.

—Es púrpura, el único color para un rey.

—Yo no soy rey de nada.

—Eres demasiado modesto. —Sostuvo en alto el albornoz para que Eugene pudiese ver la parte de atrás. Bordado laboriosamente en una tipografía vagamente germánica ponía: EL ARTISTA DEL KNOCKOUT.

—Maravilloso —dijo Eugene.

—Me alegra que te guste —dijo Georgie—. Fue idea mía. Creo que salta a la vista que lo que aquí se ofrece es una actuación con clase.

—Está siendo sarcástico, por el amor de Dios —dijo Jake.

—Oh, cierra el pico —dijo Georgie. Luego se dirigió a Eugene—: Déjame que te ayude a ponértelo.

Una vez puesto, Eugene encogió los hombros y Georgie comenzó a masajearle el cuello. Sus manos fueron resbalando por la espalda hasta llegar a la cintura. Eugene permaneció inmóvil, pero se le abultaron los músculos de la mandíbula.

—Como no pares ya con eso, Reina —dijo Jake—, el rey se va a deshacer de ti como de una flema.

—Ay, Dios, por lo que más quieras, intenta no ser tan machorra —dijo Georgie, apartando las manos.

—¿Podemos seguir con esto y dejarnos de mamonadas? —dijo Eugene.

—¿Cuántos knockouts, chavalote? —dijo Jake, deslizándose hacia una imitación bastante buena del acento de Brooklyn—. He de confesar que nunca te he visto en acción. Pero he oído cosas. Vaya que si he oído cosas.

—Todo el mundo ha oído un montón de cosas sobre el Noqueador —dijo Georgie—. Vamos, díselo y déjala patitiesa.

—Setenta y dos —dijo Eugene.

—Un milagro en toda regla —dijo Jake—. En toda la historia del boxeo, los que han llegado a ese récord se pueden contar con los dedos de una mano.

—¿Ahí se contabilizan…, quiero decir, ahí van incluidos los de antes de…? ¿Has contado también los de tus comienzos? —inquirió Georgie.

Eugene, con una mirada glacial y el rostro impasible, se volvió hacia él. Y esperó unos segundos antes de contestarle.

—Me habéis preguntao cuántos knockouts y yo creo que no hablo en chino. Setenta y dos. ¿Vale?

—No te embales, chavalote —dijo Jake—. Ya te lo advertí hace un momento, irritante pero inofensivo. Georgie, los guantes.

Jake se quitó la gorra y Eugene descubrió que, además, era guapa. Al tenerla tan cerca y ser él mucho más alto, la gorra, encasquetada hasta las cejas, le había ocultado su rostro. Pero ahora, viéndola girar la gorra entre las manos, se quedó prendado de la melena pelirroja, cortada a lo garçon, la nariz fina con las aletas delicadamente abocinadas, y la boca generosa —cuando se desprendió de los labios el puro apagado—, que dejaba entrever unos dientes de una blancura deslumbrante. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, probablemente, era más joven que él.

Apartó la vista de ella y la borró de sus pensamientos. Si la tal Jake se había enmierdado en algo muy chungo, que con su pan se lo comiera, él no iba a perder el tiempo ocupándose de ella. Expulsarla no solo de la cabeza y el corazón, sino también de la vida, le resultaba muy fácil. Estaba versado en tales diligencias. Volvió a mirarla y la asesinó sin piedad. Dejó de existir sin más, se volatilizó, y cualquier problema que pudiera tener se volatilizó con ella. Adiós muy buenas. Y Eugene se quedó meciéndose de puntillas, con la mente despejada, vacía de pensamientos, sin preocupaciones. Sabía perfectamente lo que se avecinaba, y sabía que lo detestaba, pero también sabía que podía hacerlo y que lo haría sin pensárselo, sin preocuparse y sin permitir que luego le atormentase más de lo necesario. También estaba versado en hacer lo que tuviera que hacer sin que le afectase demasiado.

Georgie había sacado un par de guantes rojos de la bolsa de cuero que tenía a sus pies y ahora se los estaba enlazando a Eugene.

—¿Me das el visto bueno, chavalote? —dijo Jake.

—¿Perdón?

—Me estabas mirando —dijo ella.

—Sí, antes —dijo él—. Ya no.

—Te parezco bonita, ¿a que sí?

—Yo no pienso en esas cosas.

—¿Llamativa, entonces? Como mínimo, te pareceré llamativa —dijo Jake, brindándole una amplia y pletórica sonrisa, con la punta de la lengua húmeda haciendo no sé qué con el labio superior—. ¿Podrías empalmarte solo de mirarme, Knockout?

—Yo solo he venido a hacer mi trabajo, señora.

—No soy ninguna señora.

—No, ya me imagino que no —dijo él.

—Pero me apuesto lo que quieras a que estás pensando que si me follas bien follada, como nunca me han follado en mi vida, harías de mí una señora. ¿Verdad o no?

—Haga el esfuerzo de creerme cuando le digo, y se lo repito, que yo no pienso en esas cosas —dijo él.

—Todos los hombres piensan en esas cosas, todos sin excepción, sois así de lamentables. —Su acento de Brooklyn se había ido a hacer puñetas—. Bestias asquerosas.

—Se supone que el irritante soy yo, ¿recuerdas? —intervino Georgie—. Y con uno vamos sobrados, te lo aseguro, Virgen santa. Este joven no ha venido a que lo insulten. —Estaba acabando de enlazarle el segundo guante—. Pediste guantes de seis onzas, ¿verdad, Knockout?

—Me facilitan la cosa —dijo Eugene.

Jake se volvió a encasquetar el puro y la gorra.

—No iba con segundas —dijo, con el acento ya recuperado—. Que no te altere lo que te he dicho.

—No podría usted alterarme ni queriendo —dijo él.

—Pues esto ya está, Noqueador —dijo Georgie—. Salgamos y que sea lo que Dios quiera. Que comience el espectáculo.

Jake abrió la marcha. Seguida de Eugene Biggs, con Georgie en la retaguardia. Salieron a una alcoba matrimonial con una cama más grande que la mayoría de los cuadriláteros en los que Eugene había combatido. La habían cubierto con una colcha de cuero y el techo era un inmenso espejo con un marco de pan de oro. Salvo por el marco de pan de oro, la habitación, y todo lo que contenía, era de un rojo sangre.

El pasillo al que salieron desde la alcoba tenía arcos de estilo español y una iluminación tenue de luz indirecta. Al final del largo pasillo, les recibió un estallido de luz cegadora y un guirigay desbordante. La banda sonora de Rocky se abalanzó sobre ellos y el guirigay se transformó en un clamor sostenido.

Eugene Biggs salió a un salón de baile con cerca de trescientas cincuenta personas, hombres y mujeres, arremolinadas o sentadas en pequeños taburetes de combate. Todos estaban vestidos de boxeador —calzones Everlast, botas blandas de boxeo, guantes—, de mánager o de entrenador, igual que Jake y Georgie. Eugene llevaba la capucha del albornoz puesta y mantenía la mirada baja mientras avanzaba entre el público con un ligero cimbreo. Alzó la vista una sola vez y se encontró con los ojos de una mujer vestida de boxeador. Estaba desnuda de cintura para arriba y lucía una caja torácica considerable, con unos pechos tamaño pelota de golf y unos pezones erectos de más de un centímetro de longitud. Era más alta que él y así, a ojo de buen cubero, Eugene la situó en la categoría de los semipesados. Estaba soportando los gritos de una mánager diminuta vestida con un fedora manchado de sudor, una camisa blanca con tirantes y unos gruesos pantalones marrones tan acampanados que le ocultaban el calzado. De su boquita estrecha y torva, pendía un pitillo sin encender.

Jóvenes negros apolíneos, pesos medios o ligeros, vestidos de sparring con sus cascos de piel de carnero, mordían los protectores bucales exhibiendo sus dientes blanquísimos y se desplazaban entre la multitud con bandejas de plata cargadas de bebidas servidas en copas de tallo alto, porros primorosamente liados, pequeños cuencos de cristal con pastillas y cápsulas de todos los colores imaginables y rayas de cocaína. Las mesas dispuestas en cada extremo del salón estaban abarrotadas de manjares, algunos sobre camas de hielo, otros aún humeantes.

Eugene Biggs no vio el ring hasta que lo tuvo delante. Los postes estaban forrados de terciopelo y las cuerdas eran de velvetón. Apenas era más grande que una mesa de billar. Jake plantó un pie en la cuerda intermedia y tiró hacia arriba de la superior. Eugene pasó por el hueco. El tema de Rocky seguía tronando. Los hombres y mujeres con atuendo de boxeador que habían permanecido sentados en los taburetes, se levantaron y se abalanzaron hacia el ring junto con los mánager y entrenadores. Hasta los sparrings dejaron sus bandejas de plata y se pusieron a agitar los puños vendados.

Le quitaron el albornoz y Eugene se puso a bailar sobre el ring, ejecutando el célebre juego de piernas de Ali, exhibiendo la excepcional velocidad de pies que siempre había tenido. De vuelta en el rincón, echó un vistazo a la botella de agua, una botella enorme de Perrier metida en una cubitera de champán. La escupidera colocada al lado era un cáliz alto de plata.

Se inclinó hacia Jake señalando la botella de Perrier y el cáliz.

—Esa mierda no hace falta.

Fue Georgie quien respondió:

—Cuando Chico Ostra organiza una fiesta temática, insiste siempre en la autenticidad, lo puro.

—¿Chico Ostra? —dijo Eugene.

—¿No lo has conocido aún? —dijo Jake.

—No.

—Es el organizador de la velada —dijo Jake—. El promotor. Esta es su casa, su estadio.

—Se llama Chico Ostra —dijo Georgie—, porque…

—Ahórratelo —dijo Eugene—. No quiero saberlo.

—Esto querrás saberlo —dijo Georgie, sonriendo de oreja a oreja—. Se llama así porque…

Eugene agarró a Georgie de la nuca con la mano enguantada. Sus narices quedaron a escasos milímetros.

—Te he dicho que te lo ahorres, gilipollas.

—Ay, granujilla —dijo Georgie, con la boca sonriente ablandada—, como me pegues, me corro vivo.

Un joven en esmoquin irrumpió en el ring dando giros y contoneándose como un gato. Al ver su cabello rubio, Eugene Biggs se acordó de una película que había visto en la que salía el general George Armstrong Custer. Un micrófono descendió del techo con un cable y el del esmoquin lo cazó al vuelo. Se lo pegó a sus preciosos labios fruncidos.

—¡Damas y caballeros! —De entre el público se alzó un leve clamor—. ¡Especialistas de la vía gorrina! —Los aplausos y el estruendo se intensificaron al instante—. ¡Maricas y mariliendres, alpinistas de la chirla, la raja y el cimbrel! —En ese momento, a pesar de los altavoces amplificados, ya casi ni se oía lo que decía por encima de los aplausos y los gritos de aprobación.

—Estoy en una puta convención de sidosos —dijo Eugene.

Georgie, que se había puesto a masajearle los hombros, dijo:

—Eso es cruel e injusto.

—¿Quién te dijo a ti que esto no iba a ser cruel? —dijo Eugene. Encogió los hombros para apartarlos de los dedos blandengues y obstinados de Georgie—. ¿Y en cuanto a lo de la justicia? En mi puta vida he catao yo esa cosa. Como todos los que están aquí. De haberla catao, no habrían venido. —Sonrió a Georgie, que parecía estar al borde de las lágrimas—. Pero no pierdas tiempo pensando en esas cosas, Georgie.

—Vamos con el número más esperado de la velada —dijo al micrófono el joven de la larga cabellera dorada—. Diez asaltos en la categoría de los pesos medios. En este rincón —señaló a Eugene Biggs—, con un peso, esta misma tarde, de setenta y dos kilos… y un balance de setenta y dos victorias y cero derrotas…, ¡todas por KO!

El público se había puesto a corear: ¡Knockout! ¡Knockout! ¡Knockout! ¡Knockout! ¡Knockout!

—¡Un fuerte aplauso, si son tan amables, para el púgil favorito de Nueva Orleans, Eugene «El Artista del Knockout» Biggs!

Eugene salió danzando de su rincón alentado por el vitoreo incesante y convulso: ¡Knockout! ¡Knockout!

—Y en el rincón azul…

Eugene Biggs reculó hasta el rincón azul y el público enmudeció de pronto, se hizo tal silencio que lo único que se oía en la sala era la respiración del presentador frente al micrófono.

—… con un peso exactamente igual de setenta y dos kilos…, un púgil al que su balance no hace justicia, porque siempre se ha enfrentado con boxeadores del calibre de El Artista del Knockout…, un balance de cero victorias y setenta y dos derrotas… ¡Démosle, por tanto, una cálida bienvenida, al más puro estilo Chico Ostra, al gran Phil «Pelea y Muere» Phillips!

El silencio persistió, solo se oía la respiración del presentador amplificada por el micrófono. Eugene contempló los rostros severos del público. Daba la impresión de que querían lincharlo, destriparlo y comerse su corazón, o prenderle fuego.

—El árbitro del combate será nuestro querido Russell Músculo.

Eugene Biggs no había visto a Russell Músculo subir al ring, pero al mirarlo ahora, en uno de los rincones neutrales, no entendió cómo se le había pasado por alto. Un grillado de las pesas, pensó Eugene Biggs, un grillado de las pesas de padre y muy señor mío.

Russell Músculo rozaba los dos metros, con sus buenos ciento veinte kilos de peso y un perímetro de cintura que rondaría los setenta y dos centímetros; cincuenta y seis centímetros de brazo y ciento treinta y dos de pecho. Los muslos, por fuerza más voluminosos que la cintura, parecían a punto de reventar los pantalones de lino blanco que se había puesto para la ocasión. Eugene Biggs había entrenado en muchos gimnasios frecuentados por culturistas, había entrenado junto a ellos lo suficiente como para hacerse una idea bastante precisa de lo que pesaban y de cuánto iban a dar en la cinta métrica. Y suficiente también para despreciarlos, pues los consideraba deportistas de espejo.

El grillado de las pesas lo llamó al centro del ring, lo giró para encararlo al público y se quedó a su espalda, hablándole a la nuca. El público seguía adusto y silencioso.

—Recibisteis las instrucciones en el vestidor. Buena suerte a los dos. Os dais la mano y cuando suene la campana salís.

Eugene se chocó los guantes, dándose la mano a sí mismo, y bailoteó de vuelta al rincón donde esperaban Jake y Georgie, ahora situados al otro lado de las cuerdas, en el saliente del ring.

—El Chico Ostra debería dedicarse al mundo del espectáculo —dijo Eugene Biggs, hablando más para sí mismo que para Jake o Georgie.

—Oh, ya está metido —dijo Georgie—. Es un auténtico gerifalte del mundo del espectáculo.

Jake estiró un brazo y le intentó encajar el protector bucal entre los labios.

—No me hace falta —dijo Eugene Biggs.

—Póntelo —dijo Jake—. Chico Ostra insiste en la veracidad, quiere autenticidad.

—Ya lo oí hace un rato, pero ¿pa qué si luego voy a perderlo?

—Pues si se pierde, se pierde, pero póntelo antes de que suene la campana.

Eugene abrió la boca y se lo dejó poner, y, cuando sonó la campana, salió disparado al centro del ring, moviéndose de un lado a otro, arrinconándose y escabulléndose de las cuerdas con un giro. De manera espontánea y sincronizada, volvió a desatarse el clamor como una sola voz: ¡Knockout! ¡Knockout! ¡Knockout! ¡Knockout!

Llevó a cabo una exhibición vertiginosa de movimientos laterales y volvió a acorralarse en un rincón. Esta vez, al zafarse de sí mismo, se dirigió desmañadamente al centro del ring y se dispuso a golpear. Con el primero, el protector bucal salió despedido fuera del cuadrilátero y le dejó la mandíbula floja. Acto seguido, se encajó un demoledor derechazo cruzado en la punta de la barbilla. Las luces se atenuaron, las rodillas se le doblaron, y el clamor, ¡Knockout! ¡Knockout!, se volvió distante, como amortiguado por una pared, como procedente de otra habitación. Aunque estaba a punto de besar la lona y las luces se habían extinguido, una voz, la suya, apagada como un eco, emergió de las tinieblas: «Bueno, sanseacabó, una vez más».

Volvió en sí con una ampolla de amoníaco partida bajo la nariz y un joven escrutándole un ojo con una linterna de diagnóstico.

—Soy el médico del ring —dijo el joven, con dos dedos en alto—. ¿Cuántos ves?

—Dos. Apártate de mí.

—Vaya hostión, te has quedado más tieso que las pelotas de un esquimal. —Tenía acento cajún.

Eugene Biggs se sentó y sacudió la cabeza.

—Sé muy bien lo que he hecho. Apártate, me voy a levantar.

—En realidad no soy médico. Aún. —Soltó una risita, y Eugene se dio cuenta entonces de que tenía colorete en las mejillas y carmín en los labios—. Estudio medicina en Tulane.

—Pues pa ti la perra gorda —dijo Eugene. Se puso en pie tambaleante al tiempo que Jake y Georgie se colaban en el ring para sostenerlo—. Puedo solo.

En ningún momento respondió a los vítores desenfrenados, ni desde el ring, ni al abrirse paso entre las cuerdas, ni al enfilar el estrecho pasillo que le fue abriendo el público hacia la puerta, con Jake al frente y Georgie a su espalda. La gente extendía los brazos para palmotearle el hombro y la espalda, y no pocos el culo, pero él avanzaba con la capucha puesta, cabizbajo y mirando al suelo.

Al final del pasillo, dejó que Jake lo condujese hasta la cama, donde tomó asiento sobre la colcha de cuero.

—¿Estás bien? —dijo Jake.

Él la miró. No era mala persona, pensó. La preocupación que transmitía su voz era genuina. Y la preocupación genuina era una cosa bastante rara en su vida, venía siéndolo desde que se fue de casa.

—Sí —dijo—. Estoy bien.

Y era la verdad. No sentía dolor. Nunca lo sentía. Solo una sensación atroz de presión en la base del cráneo cuando el puñetazo le desencajaba la mandíbula. Luego nada. Más tarde, a veces, dolor de cabeza y náuseas leves, como en aquel momento, pero nada que no pudiese sobrellevar.

—¿Quieres que te traiga algo? —dijo Georgie.

—No —dijo él. Y acto seguido—: Bueno, sí. Mi dinero.

Pero antes de que terminase de decirlo, irrumpió en la habitación un joven monstruosamente obeso embutido en un chándal Adidas. Una sucesión de papadas bamboleantes se le desbordaban sobre el pecho al encuentro de una panza imponente que se resolvía en un colgajo de lorzas que ni el chándal era capaz de encubrir. Le colgaban sobre los muslos como un mandil. Los ojos no eran más que dos rendijas en la cara hinchada. En la mano derecha llevaba una correa cuyo extremo contrario iba unido a un collar de cuero decorado con tachuelas de acero que estaba amarrado al cuello de un hombre extremadamente escuálido y calvo como una bola de billar, ni un solo mechoncillo ralo, ni sombra de barba. Iba vestido de boxeador y era tan alto como Eugene, pero no pesaría más de cuarenta y cinco kilos. Se le adivinaba hasta el último hueso del cuerpo bajo la piel, una piel diáfana y reseca. Eugene no podía apartar la vista de él. Era el ser humano de aspecto más malsano que había visto en su vida. Mientras lo miraba, el hombre se llevó la mano al pecho y se rascó. Una pequeña lluvia de piel muerta se desató sobre la gruesa alfombra roja.

—Knockout —dijo Georgie—, concédeme el honor de presentarte a Chico Ostra.

Eugene miró a aquel chaval cuya obesidad hacía casi imposible determinar la edad que tenía, pero conjeturó que no podía tener más de dieciocho años, puede que menos. Lo saludó limitándose a repetir su nombre: «Chico Ostra». No le tendió la mano.

—Chico Ostra soy yo —dijo el hombre esmirriado del collar de tachuelas de acero al otro extremo de la correa. Su voz era tan seca y escamosa como su piel.

Eugene Biggs cerró los ojos y se llevó una mano a la nuca para masajearse la base del cráneo, donde sentía un dolor palpitante y sordo. Deseaba por todos los medios recuperar su ropa y salir cuanto antes a la calle. La habitación empezaba a resultarle demasiado angosta y sofocante, aunque, a juzgar por el frío que hacía, allí se podría conservar carne fresca.

—¿Le duele la cabeza? —dijo Chico Ostra.

Eugene abrió los ojos y cabeceó.

—Tenemos Tuinal, Nembutal, Seconal, incluso Dilaudid si lo que de verdad quiere es quedarse zombi —dijo el mantecoso.

—Solo quiero mi dinero —dijo Eugene Biggs.

—Págale, Purvis —dijo Chico Ostra.

El mantecoso se llevó la mano al bolsillo del chándal y sacó un rollo de billetes. Retiró diez de cien dólares y se los tendió a Eugene.

—Ponlo en la cama —dijo Eugene.

Purvis dejó el dinero en la cama. Eugene lo cogió y se lo encajó en la pretina de los calzones Everlast.

—¿Verdad que ha estado sensacional ahí fuera? —dijo Georgie.

Chico Ostra ni se molestó en mirar a Georgie.

—Pensé que duraría un poco más.

—El tipo con el que llegué a un acuerdo… —dijo Eugene.

—Joey Q —dijo Chico Ostra—. Cerró usted el trato con Joey Q. Es mi agente para cierto tipo de… cosas.

—Ya, bueno, pues ese no comentó nada sobre la duración, y yo tampoco. Él sabía muy bien lo que iba a hacer, y si es su agente, como dice, usted también debería haber estao al tanto.

La boca sin labios de Chico Ostra, fina como un tajo de cuchilla de afeitar, se hizo aún más fina al sonreír.

—Joven, no estaba criticando para nada su desempeño. Solo era una observación. Ahora que el combate ha terminado, ¿se uniría al banquete?

Purvis se posó una mano sobre la panza descomunal y dijo:

—Ahí fuera hay comida para parar un tren. Filetes de ternera empanados con salsa zarina, codorniz asada rellena con aliño de cangrejo, maque choux, chayotes rellenos con salsa de gambas y cangrejo. —Los nombres de los platos se le iban atropellando en la boca, con los labios cada vez más chorreantes—. Solomillitos de conejo con mostaza, tasso y unas ostras a la crema sobre pasta que te quieres morir, ostras fritas al estilo del Bayou Teche…

—¡Purvis! —dijo Eugene—. Ponte un corcho.

Purvis paró, atónito, con la boca abierta y chapoteante. Había caído en una especie de trance con la relación de manjares.

—¿Un corcho? —dijo— ¿Qué corcho?

—Que no me cantes el menú —dijo Eugene—. No pienso comer.

—Mis invitados se llevarán un chasco —dijo Chico Ostra—. Estaban ansiosos por… conocerle.

—Eso no estaba en el trato —dijo Eugene Biggs—. Yo ya he hecho lo que acordamos.

—No tiene por qué adoptar ese tono, Noqueador —dijo Chico Ostra—. Ha sido sin duda un fin de fiesta mágico. Ha sido… único.

—¿Cómo supo de mí? ¿Cómo dio conmigo? —Eugene Biggs estaba allí porque un hombre bastante elocuente que no se andaba por las ramas, había llamado a su puerta hacía una semana y le había adelantado quinientos dólares.

—Hay muy pocas cosas en Nueva Orleans o, ya puestos, en Louisiana, que se me escapen —dijo Chico Ostra—. Y usted es más célebre de lo que probablemente se imagina. Algunos de mis invitados aseguran haberle visto… pelear antes de esta noche.

—Por mí, como si se la machacan con la tapa de un baúl —dijo Eugene—. Solo lo preguntaba por curiosidad.

—Y dale con el tonito.

—Me parece que te estás poniendo desagradable —dijo Jake, que había permanecido apoyada contra la pared del fondo, examinándose las uñas y mordiéndoselas de vez en cuando con sus dientes afilados y perfectos.

—Lo que no me estoy poniendo es la ropa, y en cuanto me vista me largo. Punto pelota.

Chico Ostra miró a Purvis.

—Creo que ha llegado el momento.

Purvis giró la cabeza hacia la puerta que daba al pasillo y exclamó: «¡Ostraaas!».

Como por arte de magia, dos jóvenes negros espigados con sus respectivos cascos de piel de carnero y sus protectores bucales, aparecieron cargando sobre los hombros sendas bandejas de plata que casi ni cabían por la puerta. Las bandejas estaban abarrotadas de enormes ostras húmedas, algunas del grosor de un puño.

La boca de Chico Ostra volvió a esbozar su sonrisa afilada.

—Por algo me llaman Chico Ostra.

Antes de que a los sparrings les diese tiempo a depositar las bandejas, Eugene Biggs ya se había levantado de la cama y había sacado su ropa del vestidor.

—Espere, Knockout —dijo Chico Ostra—. Solo vamos a divertirnos un poco. Si se marcha herirá mis sentimientos. —Su voz sonó implorante, puede incluso que afligida.

—El trato no incluía ostras —dijo Eugene, enfundándose los pantalones por encima de los calzones de boxeo.

—Dios mío, eres virgen —dijo Jake.

—Sí, señora —dijo Eugene, calzándose sus botas de motero—, usted y yo, los dos vírgenes.

—Te sorprendería saber lo que se puede hacer con una ostra —dijo Purvis.

—Te digo yo que no —dijo Eugene, abotonándose la camisa al tiempo que salía de la habitación.

Capítulo dos

Tres meses antes de cumplir los dieciocho, Eugene Biggs dejó el instituto y se marchó de la pequeña granja de su padre, en los aledaños del pantano Okefenokee, en el sur de Georgia, porque eso era lo que se esperaba de él. Terminar secundaria, ni se contemplaba; nadie de la familia lo había hecho y, aparte, él no sabía de nadie que se hubiese ganado la vida dejándose las pestañas en los libros, y tampoco es que le preocupara, porque hincar los codos nunca había sido lo suyo. Nadie le había advertido de que acabaría yéndose, pero él siempre lo había sabido. Ya era todo un mocetón y tenía que aprender a buscarse la vida, acabar o no el instituto carecía de relevancia. La parcela de su padre era una fina capa de mantillo lixiviado sobre un lecho de arcilla dura, y no había suficiente terreno en cultivo para justificar que se quedase.

Su hermano mayor se las ingenió para conseguir un empleo desbrozando campos para una compañía eléctrica y se alquiló una habitación en Alma, la capital del condado de Bacon. Pero fue pura chiripa. Porque, sencillamente, no había trabajo. Quizá alguna faenilla esporádica, de uno o dos días, una semana a lo sumo, pero nada fijo.

Así que hizo lo que la gente del sur de Georgia llevaba haciendo desde antes de la Gran Depresión, lo que hizo su propio padre hasta que ahorró lo suficiente para comprarse un pedazo de tierra con una hipoteca onerosa, una hipoteca con la que venía cargando desde entonces. Se subió a un autobús de la compañía Greyhound y se largó a Jacksonville, Florida.

Alquiló una habitación en la Octava, casi esquina con la calle Mayor, y al cabo de una semana entró a trabajar en la panadería Merita, en los muelles de carga. Estuvo haciendo pan dos meses, hasta que le salió un trabajo en una fábrica de celulosa, en la avenida Talleyrand, que pagaba un poco más. De allí pasó a una empresa de reparación de techos, extendiendo alquitrán ardiente con una mopa, y de ahí a una constructora, mezclando cemento y sirviéndoselo en carretilla a los albañiles.

No tenía formación ninguna, así que cuando se ponía a buscar empleo, algo en lo que le pagasen un poquito más que en el precedente, lo único que podía ofrecer era su cuerpo. Era un joven esbelto y fornido, y estaba ansioso por trabajar.

—Póngame a prueba durante una jornada —decía—, y si no le convenzo, me voy sin cobrar y no me vuelve a ver el pelo. En esto no hay nadie que pueda superarme. Haré sombra a cualquiera. Póngame a prueba, ya verá.

Así que no le costaba obtener trabajo, pero entonces, una noche, el hermano de su padre, Carter Biggs, fue a verlo a su habitación.

—¿Va todo bien, hijo?

—Sí, señor. Vamos tirandillo.

—¿Sigues dando tumbos, encadenando empleos?

Su tío Carter llegó a Jacksonville en la misma época que su padre y, después de un año intentándolo, consiguió un buen puesto en los astilleros Jefferson de la calle Bay, que discurre paralela al río St. Johns. Aprendió a soldar y, desde entonces, allí seguía. No aprobaba el vaivén al que se había amoldado su sobrino.

—Ahora mezclo barro —dijo Eugene—. No está tan mal, tío Carter.

—No está tan mal ahora, que eres un potrillo. Cuéntamelo cuando tengas cuarenta y cinco tacos.

—Cuando tenga cuarenta y cinco tacos habré dejao el barro.

—¿Ah, sí? ¿Y en qué andarás?

—No lo sé.

—Claro que no lo sabes, coño. Y como no aprendas pronto a hacer algo acabarás viviendo de las limosnas del gobierno. Cuando llegaste te dije que te echaría un cable en cuanto pudiera. Así que ya estás olvidándote del barro. Mañana te pasas por el astillero y hablas con el capataz del taller de chapa. Te colocará de ayudante de algún metalúrgico.

—Pero tío Carter, yo no tengo ni zorra sobre planchas de metal.

—Ni falta que te hace. Los ayudantes se limitan a cargar cosas, a hacer lo que les mande el oficial. Es una oportunidad de oro para ti, así que más te vale aplicarte y conservar el puesto. El capataz es paisano nuestro, de allí arriba, de Ten Mile Creek, y llevo dándole la murga sobre ti desde que tu padre me dijo que venías. El trabajo es tuyo si te presentas en el astillero a las siete y media de la mañana.

Eugene se plantó en el astillero antes de las siete y cuando habló con el capataz, obtuvo el puesto. El capataz lo puso a trabajar con Budd Jenkins, un hombre bajito y robusto, de cabello gris muy rizado, nariz chata y rostro carnoso surcado de cicatrices.

Apenas miró a Eugene.

—Coge la caja de herramientas, muchacho.

Eugene asió la caja metálica por el asa de cuero y se apresuró a alcanzar a Budd Jenkins, quien, pese a su edad, se desplazaba por aquel suelo accidentado, plagado de virutas de metal, ángulos de hierro macizo y piezas de chapa de acero, a un paso que costaba seguir.

Se suponía que tenían que reemplazar un contenedor de harina oxidado de la cocina de un buque que estaba en dique seco, pero en cuanto subieron a bordo, Budd se volvió hacia él y le dijo:

—Muy bien, Biggs, tu primera tarea. Procura no cagarla. Te quedas aquí en cubierta atento a si viene alguien mientras yo me echo una siestecilla, que hoy no ando muy católico. Si ves que viene alguien o que el barco se incendia, y quiero decir que se incendia de verdad, no cuatro llamitas, vas y me despiertas.

Budd se tumbó sobre una mesa de acero inoxidable y, en menos de un minuto, rompió a roncar. Lo despertó la bocina que anunciaba la pausa del almuerzo. Se bajó de la mesa, bostezó, se estiró y abrió su caja de herramientas. Dentro llevaba una tartera. Las únicas herramientas que contenía eran un martillo y un destornillador.

Miró a Eugene, que llevaba cuatro horas contemplando el río y pensando que aquel era el dinero más fácil que había ganado en su vida, sin soslayar que era deshonesto y, probablemente, hasta ilegal.

—¿No te has traído el almuerzo? —le preguntó Budd.

—No, señor.

—No pasa nada. Te doy del mío.

Le pasó un sándwich.

—¿Alguna vez has boxeado, muchacho?

—¿Qué?

—Boxeado. ¿Alguna vez? Ya sabes, ¿sobre un ring?

—No, señor.

—¿No estás al tanto del tema?

—No, señor. No sé nada del tema.

Budd sonrió.

—Pues yo sí.

Y, hasta el final de la jornada, se dedicaron a eso, a hablar de boxeo. En ningún momento se acercaron al contenedor de harina, ni siquiera salió a colación. Budd Jenkins le puso al corriente sobre los mánager, los buenos, los malos, los que llevaban a sus boxeadores por el buen camino y permanecían siempre a su lado, y los que los enfrentaban a contrincantes superiores para sacar dinero rápido. Y sobre los boxeadores. Vaya tabarra le metió sobre los boxeadores. De pie, esquivando y haciendo fintas, le habló de lo que tenían, de lo que carecían, de quiénes eran.

—Los hay con corazón, los hay con talento y los hay con las dos cosas. Ahí tienes a Rocky Marciano. Todos los que se enfrentaron a él le vapulearon. Pero se retiró invicto, ¿no?

Eugene no respondió. No abrió la boca en toda la tarde, salvo para soltar algún gruñido, y proferir un sí o un no de tanto en cuando. Pero a Budd parecía bastarle con eso.

—Marciano encajaba cinco puñetazos por cada uno que colaba. Pero, madre mía, qué pegada tenía. Archie Moore fue el único que llegó a tumbarlo. Le zumbó con todo lo que tenía, solo le faltó darle con el poste del ring. Pero Marciano se levantó de la lona y lo hizo papilla. Todo corazón. Nunca se rendía.

»Y Willie Pastrano, campeón del mundo de los semipesados. Una mierda de pegada. Siempre por puntos, sin potencia. Pero una victoria es una victoria, eso dicen.

»Luego están los tipos como Scott LaDoux. Ese te vapuleaba, te machacaba, se liaba a soltarte cabezazos hasta hacerte sangrar, te pisaba y te buscaba los ojos con el pulgar para dejarte ciego. Lo que fuera con tal de ganar. Mientras el árbitro no le dijera nada, él no cejaba. El árbitro es el que controla el combate. Y el muy marrullero habría tirado hasta de dientes si se lo hubiesen permitido. Jamás vi a un árbitro capaz de controlar a LaDoux. Lo último que he sabido de él es que anda arbitrando combates de lucha libre. Madre mía, combates de lucha libre, después de haber estado en la pomada con buena parte de los mejores boxeadores del mundo. En fin, qué cojones, de algo hay que vivir, ¿no?

Procedió a hacer un repaso de boxeadores de los que casi nadie había oído hablar, con potencial para haber sido campeones del mundo, pero que nunca llegaron a alzarse con el título ni obtuvieron el reconocimiento y el dinero que se merecían.

—Mira Cleveland Williams. ¿Te acuerdas del programa de Ed Sullivan en la tele, Biggs?

—No, señor —dijo Eugene.

—Da igual. Siempre se me olvida que soy un vejestorio. Ed Sullivan llevó a Sonny Liston a su programa en la época en que estaba en lo más alto. Ed le dice a Sonny, va y le suelta: «Desde que empezaste en esto, ¿quién ha sido el boxeador que te ha golpeado más fuerte?». Y Sonny le responde: «Cleveland Williams, sin duda». «¿Quién?», dice Ed. Ya ves, Ed Sullivan no tenía ni puta idea de quién era Cleveland Williams, y hoy nadie se acuerda de él. Un boxeador magnífico con pésima suerte y pésimos mánager. Pero Sonny se lo repite: «Cleveland Williams». «¿Con qué te golpeó?», le pregunta Ed. Y Sonny Liston le responde: «Me metió con la derecha y me metió con la izquierda. Y creo que también me arreó dos o tres patadas». Bueno, pues Ed se empezó a reír y el público también, pero a Sonny no le hizo ninguna gracia. Por la expresión de su cara cualquiera hubiera dicho que aún podía sentir aquellos golpes, y seguro que los sentía.

Acto seguido, habló de boxeadores que lo hacían todo mal, o casi todo, y aun así ganaban, y hasta se convertían en leyendas.

—Me viene a la cabeza Muhammad Ali. Se pasaba la mitad del tiempo con las manos a la altura de las caderas, siempre con la izquierda demasiado baja. Con toda razón, alguien debería haberle arrancado la cabeza, pero nadie pudo. Ken Norton y Smoking Joe Frazier estuvieron a puntito de lograrlo, pero la cuestión es que no pudieron. Y la costumbre esa de Ali de evitar los puñetazos echando la cabeza hacia atrás. Eso no hay que hacerlo nunca, echar la cabeza hacia atrás cuando te viene un puñetazo. Un buen boxeador mataría a cualquiera que se echase así hacia atrás. Pero nadie mató a Ali. ¿Y eso por qué?, te preguntarás. Pues yo te lo voy a contar. Con la velocidad de Ali, uno puede dejar las manos donde le plazca, como si te las metes en los putos bolsillos, y con su equilibrio puedes permitirte inclinarte lo que te dé la gana y hacia donde quieras.

Entonces Budd pasó a hablar de boxeadores salidos de la nada, con buen bagaje o un pasado oscuro.

—Si tienes lo que hay que tener, en los puños o el corazón, o tanto en lo uno como en lo otro, da igual de qué ratonera hayas salido, siempre que tengas la suerte de que se fije en ti la gente adecuada y decida llevarte. Piensa en un peso wélter como Mark Breland y uno pesado como Mike Tyson.

Eugene no podía pensar en ninguno de los dos porque jamás había oído hablar de ellos. Pero permaneció sentado, asintiendo, en el borde del contenedor de harina que se suponía que tenían que reemplazar.

—Obvio, Breland es de Bedford-Stuyvesant. Una puta zona de guerra.

Eugene no tenía ni idea de dónde quedaba Bedford-Stuyvesant, pero Budd se había puesto a esquivar y a hacer fintas en serio, a soltar ganchos de izquierda, y se le estaba formando un rastro de espuma de baba en las comisuras de los labios, así que Eugene no se atrevió a preguntar dónde quedaba Bedford-Stuyvesant.

—Pero Breland tenía el respaldo de una señora madre, al frente de un hogar como Dios manda. De jovencito dejó las calles y se metió en un gimnasio, donde la gente adecuada, gente buena del boxeo, se fijó en él, y llegó a alzarse con la medalla de oro en las Olimpiadas. Estuvo bien protegido y dirigido en todo momento, y como profesional sigue invicto en su categoría. Por supuesto, no le viene mal sacarles una cabeza a todos sus contrincantes y disponer de una ventaja de alcance de entre quince y veinte centímetros.

»¿Mike Tyson? El mejor peso pesado joven del mundo. ¿Dónde estaba mientras Breland entrenaba en el gimnasio? En el puto reformatorio, ahí estaba. No era más que un crío, y ya estaba encerrado. Un puto aprendiz de criminal, antes incluso de tener edad para matarse a pajas. ¿Pero quién va y se fija en él? Pues nada menos que Cus D’Amato, que era el mánager de Floyd Patterson, el que llevó a Floyd a alzarse con el título mundial. ¿Y qué hace Cus? Pues simplemente llevarse a Tyson a su casa, educarlo, entrenarlo, tratarlo como a un hijo, hasta llegó a adoptar al puto renacuajo, y lo transformó en el boxeador más brutal que se haya puesto unos calzones hasta el día de hoy. Ahí lo tienes, invicto, y no parece que la cosa vaya a cambiar. Y da igual que no tenga constitución de peso pesado. Eso es lo que decía Smoking Joe Frazier, que no tenía constitución de peso pesado. Pero ¿qué hizo el hijo de Smoking Joe, Marvis, que sí que tiene constitución de peso pesado, cuando se enfrentó a Mike Tyson? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes, hijo?

—No, señor —dijo Eugene—. No lo sé. —Pero quería saberlo. Nunca había conocido a nadie como Budd Jenkins, nunca había visto semejante despliegue de pasión y entusiasmo. Sentir esa clase de amor por algo, por lo que fuera, era lo que siempre había deseado, pero no lo había descubierto hasta aquella tarde, en la cocina de aquel barco varado en dique seco, la primera vez en su vida que se subía a un barco.

—A Mike Tyson le bastaron treinta segundos para noquear a Marvis Frazier en el primer asalto —dijo Budd lleno de satisfacción—. ¡Con solo veintiún años, Tyson tenía ya medio ganado el título mundial de los pesos pesados!

—¿Ha dicho en el primer asalto? Qué fenómeno, me quedo a cuadros —dijo Eugene, porque no sabía qué otra cosa decir.

—Nunca sale a cuenta tomarse a un contrincante a la ligera. Ni darle ventaja. A veces uno cede ventaja sin saberlo. Mira lo que ocurrió cuando Emile Griffith se enfrentó a Benny «El Niño» Paret en el Madison Square Garden. Si crees que difamándolo puedes enervar y sacar de sus casillas a un tío para que pelee como el culo, ni te lo pienses, difámalo sin cuartel. ¿Estamos? Pero solo en caso de tenerlo bien estudiado y sabiendo cómo va a reaccionar. De lo contrario, puede que le estés dando ventaja. Cuando Emile Griffith y «El Niño» Paret se encontraron en el pesaje, el chaval empezó a soltarle impertinencias, que si era maricón, que si mamaba pollas…, porque verás, Emile Griffith tenía una vocecilla muy aguda y, para colmo, diseñaba sombreros, sombreros de señora. ¿Te lo puedes creer? Pues como te lo cuento. Así que el chaval va y le suelta a la cara todas esas mierdas sobre si le gusta más dar o recibir, ya te puedes imaginar. La cosa es que le salió el tiro por la culata, con todo eso solo consiguió cabrearlo, avivar su instinto asesino, y, mira tú por dónde, resulta que cabreado peleaba muchísimo mejor. Así que cuando Emile pilló por banda al Niño en el ring, lo mató. —Budd miró sonriente a Eugene, esperando su reacción.

—¿Lo mató?

—Lo masacró y lo mató. Verás, Griffith lo arrinconó en el decimosegundo asalto y «El Niño» no caía pese a estar noqueado porque Griffith lo tenía suspendido del tensor superior y lo mantenía en pie a puñetazos, con la potencia de sus arremetidas lo mantuvo ahí clavado hasta que lo mató. —Budd se reacomodó las pelotas y se puso a contemplar la orilla opuesta del río—. Me temo que «El Niño» Paret ya no volverá a poner a parir a ningún contrincante.

—Eso me temo —dijo Eugene.

Y así fue transcurriendo la tarde hasta que sonó la bocina del cambio de turno. No fue hasta el día siguiente que Eugene se enteró de que Budd había sido boxeador, clasificado séptimo del mundo antes de que una mano rota mal curada lo obligara a retirarse con un balance nada desdeñable de treinta victorias y tres derrotas. Budd se pasaba todo el día de pie, reviviendo sus combates, desde la primera campana a la última, y Eugene no perdía detalle, sentado en el contenedor de harina.

—Yo fui un claro aspirante, hijo. Séptimo del mundo, lo acaricié con los dedos.

Y no fue hasta el tercer día que Budd le contó que pasaba todo su tiempo libre en un gimnasio de boxeo de la calle Forsyth, a la espera de que apareciera un boxeador joven al que pudiera representar, uno con corazón, con talento, o con ambas cosas, un chaval al que pudiera llevar a la cumbre.

—Ahora mismo, mientras hablamos —dijo Budd Jenkins—, hay un muchacho paseándose por ahí fuera con madera de campeón. Él no lo sabe, pero es un campeón. Y yo sí que lo sé. En cuanto lo tenga delante, lo sabré. Llevé a un par de chavales pensando que había dado en el clavo. Por lo que fuera, me equivoqué. Pero por mucho que uno se equivoque, no hay que rendirse. Acabaré dando con él. Está ahí fuera, y daré con él.

Entonces, el viernes, cuando estaban cobrando el sueldo, Budd se volvió hacia él y le dijo:

—Puedes acompañarme al gimnasio si quieres. ¿Te apetece?

—Joder, ya te digo —dijo Eugene.

Desde que se enteró de lo del gimnasio, había querido ir a echarle un vistazo, pero no se había atrevido a pedírselo. Budd era raro, a veces raro de cojones. Cuando se metía de lleno a contar sus historias de boxeadores y combates, se le solía asomar un brillo de locura en la mirada. Eugene había pensado mucho en la expresión de esos ojos y la única palabra que se le ocurría para describirla era esa: «locura». Pero aun así quería ir, ver el gimnasio, ver a aquellos hombres tan especiales que se habían hecho un hueco en el mundo a través del castigo y el dolor, infligiéndolo y recibiéndolo.

El momento en que entró en el gimnasio con Budd al final de aquella tarde, anidaría para siempre en su corazón, porque cambiaría el curso de su vida y ya jamás volvería a ser el mismo. El gimnasio era más grande que la mayoría de los graneros que había visto y, salvo por los dos enormes ventiladores del techo, carecía de ventilación. Era un espacio cerrado y tórrido, más tórrido que la cocina de acero inoxidable del barco, y las motas de polvo flotaban en los rayos de sol que se colaban por las ventanas altas y cerradas del lado oeste del edificio.