12,99 €

Mehr erfahren.

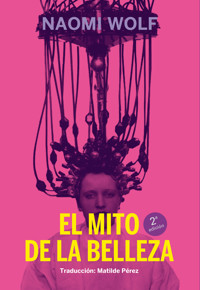

- Herausgeber: Continta me tienes

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

El mito de la belleza es un ensayo clásico de la teoría feminista, escrito originalmente por Naomi Wolf a principios de la década de los 90 del siglo pasado. En él, la autora reflexiona, apoyándose en numerosos estudios e investigaciones, sobre la relación entre la liberación femenina, el avance de las mujeres y la exigencia de ideales de belleza cada vez más inalcanzables. Este «mito» de belleza, que oprime y encorseta a las mujeres, opera indistintamente en ámbitos como el trabajo, la sexualidad, la cultura y, por supuesto, la esfera privada, dando lugar a formas de violencia continuadas hacia todas aquellas que no responden a los cánones heteropatriarcales impuestos por el sistema normativo y capitalista. Con traducción de Matilde Pérez, y prólogo de Raquel Manchado.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 747

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

NAOMI WOLF

El MITO DE LA BELLEZA

Prólogo de RAQUEL MANCHADO

Traducción de MATILDE PÉREZ

Naomi Wolf, El mito de la belleza, Editorial Continta Me Tienes, Madrid.

Primera edición: junio de 2020

Edición a cargo de Sandra Cendal y Marina Beloki

516 pp., 21,5 x 14,5 cm.

ISBN: 9788419323569

IBIC: JFFK : Feminismo y teoría feminista

© 2002, 1991 por Naomi Wolf. Todos los derechos reservados.

© de esta edición: Continta Me Tienes

© de la traducción: Matilde Pérez

Diseño de colección y portada: Marta Azparren

Colección La pasión de Mary Read, nº 21

Continta Me Tienes

C/ Belmonte de Tajo 55, 3º C

28019, Madrid

91 469 35 12

www.contintametienes.com

www.facebook.com/ContintaMeTienes

@Continta_mt

Índice

Prólogo, por Raquel Manchado

Introducción

El mito de la belleza

Trabajo

Cultura

Religión

Sexualidad

Hambre

Violencia

Más allá del Mito de la belleza

Notas

Referencias

Cubierta

Portada

Página de créditos

Dedicatoria

Prólogo

Introducción

Inicio

Agradecimientos

Notas al pie

Notas al final

Colofón

Índice

Es mucho más difícil matar un fantasma que una realidad.

Virginia Woolf

Raquel Manchado

(Alicante, 1977) es artista visual, ilustradora, directora de arte y editora de Antorcha Ediciones, donde investiga la violencia simbólica y la misoginia en el humor gráfico y la cultura popular y publica libros, fanzines, libelos y facsímiles entre otras cosas inclasificables.

Prólogo

Sería absurdo y lamentable que las mujeres del futuro próximo tuviesen que librar de nuevo, desde el principio, las mismas viejas batallas… Sería, además, patético que tuviesen que volver a los comienzos por haber sido engañadas por esta campaña tan carente de originalidad que ya dura veinte años.

Naomi Wolf

La campaña a la que se refiere Naomi Wolf, y que ya duraba veinte años cuando se publicó este libro en 1991, es la misma que, treinta años después, sigue desactivando la lucha de las mujeres por liberarnos de nuestra subalternidad social y económica para, en cambio, remar a favor de nuestro sometimiento. Una campaña que nos seduce y convence de que elijamos nuestra propia esclavitud y a la vez se la compremos. Es un win-win, premio asegurado. La banca siempre gana.

Wolf nos dice que si queremos saber a quién beneficia esta campaña sigamos el rastro del dinero, el rastro del poder: «Las economías occidentales dependen absolutamente de la perpetua remuneración insuficiente que reciben las mujeres».Que cuando una conducta es esencial para la economía se la transforma en virtud social: «Una economía que depende de la esclavitud necesita promover la imagen de la esclava para justificarse a sí misma».Nuestra subordinación siempre tuvo razones económicas, desde que se instauró la natural división sexual del trabajo hasta hoy, que podemos llamarlo trabajo reproductivo o maternidad deseada, servicio doméstico o cuidados, amor, feminidad.El trabajo esclavo es fundamental para el capitalismo.Ser así de fundamentales nos lo podríamos tomar hasta como un halago. ¡Ah, que ya lo hemos hecho! Nuestra femenina opresión nos ha proporcionado motes condescendientes y halagüeños como Reina o Ángel del Hogar o el Bello Sexo. Mandatos convertidos en virtudes y en esencias. Cadenas envueltas en papel de regalo como premio a nuestra obediencia. Las mismas cadenas que nos hacen confundir indefensión aprendida con pacifismo. Y es por eso que nos ganamos el apelativo de feas, y de inmediato lo somos, en cuanto nos movilizamos para romper esas cadenas, cosa del todo incompatible con uno de los mandatos que el patriarcado impone y espera de las mujeres, el de agradar. «El mito de la belleza siempre dicta una conducta, y no una apariencia»apunta Wolf.

La eficacia de la campaña reside en su capacidad de dividirnos, aislarnos y desmemoriarnos. Wolf lo tenía claro: «Los lazos entre generaciones de mujeres deben restablecerse para poder salvarnos mutuamente del mito de la belleza y para salvar el progreso femenino de su antiguo destino histórico: la reinvención periódica de la rueda». Con esta rueda una y otra vez reinventada Wolf alude a los ciclos de avances feministas y su consecuente reacción patriarcal. Tiempos de rebelión, crítica y emancipación seguidos de asimilación y conformismo. Pasando de desnaturalizar la división sexual del trabajo a ensalzarla como valor y esencia a reivindicar. Cada vez que las mujeres avanzan, la economía y la cultura urden una contraofensiva para restablecer el orden patriarcal, esto es, nuestra subordinación.

Era necesario contrarrestar el protagonismo social que habían obtenido las mujeres al incorporarse al trabajo, al espacio público. De alguna forma había que frenarnos. El mito de la belleza fue el arma política que se encargó de restituir el orden, secuestrando nuestra autoestima para supeditarla a la aprobación ajena. Ocuparemos el espacio público, sí, pero en pequeñito, sonriendo mucho y con la mirada baja.

Otro modo de neutralizarnos consiste en usar los logros obtenidos como argumento desmovilizador. Si a esto se le une la falta de memoria histórica, se impone el espejismo de la igualdad que nos sugiere que está todo conseguido, que ya no hace falta luchar. Del poder y el peligro de esta reacción nos alertaba Beauvoir: «No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida».

Este libro advierte exhaustivamente de ese mecanismo y ofrece un excelente diagnóstico de sus efectos, que aún hoy persisten. Es también, por esto mismo, la memoria de un fracaso, porque muestra (con éxito) el fracaso al que nos aboca la desmemoria. Esa que puede conducirnos a librar de nuevo, desde el principio, las mismas viejas batallas una y otra vez.

Contestemos a estas preguntas treinta años después. ¿Sigue la cultura (o el régimen, la hegemonía, el imperio, como lo quieras llamar) construyendo imaginarios que asimilamos como propios? ¿Sigue habiendo modas y tendencias de los cuerpos? ¿Siguen existiendo estándares con los que nos comparamos y se nos compara? ¿Y trastornos de la conducta alimentaria? ¿Y disforia? ¿Siguen nuestro autoconcepto y nuestra estima supeditados a la opinión y validación ajena? ¿Seguimos necesitando agradar? ¿Siguen sonriendo las mujeres cien mil veces más a menudo que los hombres? ¿Se siguen disculpando en la misma proporción? ¿Siguen siendo invisibles las mujeres maduras, siguen sin verse por televisión? ¿No encajar en determinados perfiles aún conlleva exclusión social? ¿Se sigue poniendo en las ofertas de empleo «se requiere buena presencia»? ¿Seguimos sabiendo a qué se refieren con esa fórmula tan inconcreta de «buen presencia»? ¿Seguimos encarnando, hasta con coquetería, la subalternidad?

Por tanto, creo que la primera lección que extraemos de este libro es la de no subestimar. No subestimar lo poderoso que es el patriarcado a la hora de capturarnos cuando nos impele a competir por ser las mejores representantes de nuestra propia dominación. No subestimar el enorme poder de captura del capitalismo, que construye nuestros gustos y deseos, que alimenta nuestra insatisfacción con promesas de satisfacerla, que mercadea con nuestra autoestima y que nos azuza a la búsqueda de la belleza mediante las esperanzas y miedos que él mismo fomenta. No subestimar la eficacia del miedo como herramienta de control: el miedo al castigo, a la exclusión, a la diferencia, al hambre, a la invisibilidad, a no ser, a no ser bien o a no saber qué se es.

¿Que por qué la gente lucha por su propia esclavitud? Si la única existencia concebible implica nuestro sometimiento, desearemos el sometimiento. Se llama supervivencia. Los dispositivos de dominación producen cuerpos disciplinados, dóciles, conquistados. Si para existir debemos representar el único papel que el régimen nos permite imaginar, lo representaremos. El mito de la belleza no exige sino espera, y las expectativas que nos impone ponen la maquinaria de la obediencia a funcionar. Lo que nos deja a modo de existencia sería en todo caso un esfuerzo de por vida para resultar compatibles con el sistema, tratando de encarnar el ideal regulador que nos impone. Comprender cómo opera y hasta dónde alcanza el mito de la belleza nos posibilita cuestionarlo, y quizás desactivarlo, junto con otros mitos que lo acompañan: el del libre albedrío, el deseo, la libre elección, la diferencia, el binarismo y otro mito más, el de la Mujer.

Que la Mujer es un signo lo supe bien desde niña, antes de saber que lo sabía. De algún modo lo aprendí. Cuando en el colegio dibujaba una chica, y dibujaba chicas sin parar, ni remotamente se me pasaba por la cabeza algo que no fuera dibujar ese patrón. Todas tenían tetas como cocos y una cintura estrecha de la que surgían caderas en forma de corazón y largas piernas rematadas en tacones de aguja. Ninguna mujer de mi entorno usaba ese calzado ni en nada se parecía a mis dibujos, pero yo sabía que las chicas gastan tacón alto, gran melena, largas pestañas y labios carmín. Lo vi en los cómics, la tele, las películas. Así eran las chicas, las chicas guapas, o sea, las chicas. Era innecesario hacer ese distingo. La belleza era requisito indispensable para ser representada. Lo aprendí en los cuentos donde bella era la única descripción posible de la mujer protagonista. ¿Dónde se vio una princesa fea? ¿Quién salvaría a la bella durmiente si fuera solo durmiente? Las mujeres se ganaban su presencia en los cuentos, leyendas, historias y mitos patriarcales gustando. A excepción de la villana que es fea porque es malvada. O viceversa.

Así que una mujer que no es bella es menos Mujer. Si hubiera dibujado una chica gorda, vieja o con zapato plano hubiera dibujado a una persona, sería en todo caso el retrato de alguien, o una caricatura cuya clave de humor consiste en representar a una mujer poco representativa de mujer, y ya por aquel entonces sabía antes de saberlo que así se castigaba el incumplimiento de la norma. Además, el dibujo de una persona, al no estar acotada por el signo, se hubiera parecido a un hombre, ya que en los cómics, tele y películas se representan de infinitas formas. Y yo quería dibujar una mujer.

Así que el signo se anteponía a la realidad observada y llevaba implícito un molde, un modelo o esquema icónico. Un símbolo que a la vez era patrón a reproducir, corsé de la imaginación y mandato, el de no pintar por fuera de la línea. ¡Mantén la línea! Define tu silueta. Alisa tus contornos. Afínalos. Perfila el perfil. Da el perfil. Sostén el tipo. Limita, acota, no pierdas la forma. ¡Mantente en forma! Contente, no te salgas de los márgenes, ni de la horma ni por la tangente. Ahí está el borde. No desbordes, ¡coge la goma y borra eso! Conserva la línea, la forma, la silueta, el tipo, la figura y el contorno. Recorta por la línea de puntos, dobla las pestañas de papel y listo; ya tienes la muñequita de Mujer.

No tardaría en tratar de aplicarme ese dibujo a mí misma. Hubiera necesitado leer este libro cuando salió. En 1991 empezó mi adolescencia y eran tiempos de invisibilidad feminista, ya sea por desmovilización o por omisión de los medios de comunicación. La palabra «feminista» representaba, una vez más, la caricatura de una mujer vieja enfadada por ser fea y no gustar, o una desubicada que no se enteraba de que ya estaba todo hecho. Las mujeres mayores no tenían nada que enseñarme, en todo caso envidiaban mi flamante juventud. El estándar de belleza que me tocó admirar era una falsa androginia que solo podía encarnar una mujer prepúber o una adulta enferma. Los trucos para ser una buena bulímica que no cree serlo me los enseñó un amigo que estudiaba ballet clásico.

Hoy el feminismo está muy presente pero el mito de la belleza persevera. Nos hace creer que afloja, incluye, diversifica, que se abre a nuevas normatividades, pero sigue imponiendo viejos imposibles. De eso se trata. Creemos que se «normalizan» los cuerpos gordos con la asimilación de lo curvy1 que, curiosamente, extrema el ratio cintura-cadera de tal forma que solo es posible alcanzarlo bajo extrema juventud o liposucción. Nuestra insatisfacción sigue devorando nuestro tiempo, energía y alegría. Y generando dinero. Corea del Sur, país con la tasa más alta de cirugías estéticas per cápita, se impone como potencia mundial de la industria cosmética vendiéndonos su K-Beauty, una rutina de belleza de 10 pasos. El tiempo invertido lo vale si es para luchar contra nuestra devaluación. Cueste lo que cueste. De las disforias de filtro de Instagram o las pieles quemadas por cremas blanqueadoras, a los miles de casos al año de mujeres pobres muertas o mutiladas por inyectarse aceite de silicona para uso industrial, todo nos lleva a la misma casilla de salida. De la que no conseguimos salir.

Hoy disponemos de herramientas críticas, sabemos cómo funciona el mito y eso lo empeora porque a la insatisfacción se le une la culpa. bell hooks escribe en El feminismo es para todo el mundo2 que «criticar las imágenes sexistas sin ofrecer alternativas es una intervención incompleta. La crítica de por sí no conduce al cambio. En efecto, gran parte de la crítica feminista a la belleza solamente ha dejado a las mujeres confundidas sobre qué es una opción saludable. Como mujer de mediana edad que está ganando más peso que nunca, quiero perder kilos sin generar cierto autodesprecio sexista de mi cuerpo al hacerlo».

Natalie Wynn, tras someterse a una dolorosa cirugía de feminización facial, publicaba en su canal Contrapoints el vídeo Beauty3: «Sigo sin sentirme guapa, y tengo que asumir el hecho de que nunca me voy a sentir guapa a menos que cambie mi forma de pensar porque estoy atrapada en una espiral de perdición. Y si en algún momento quiero salir de ella, creo que tengo que empezar por perdonarme a mí misma por querer ser guapa [...]. Criticar la sociedad puede que no cambie nuestros deseos, pero puede motivarnos a cambiar la sociedad, y cambiar la sociedad puede cambiar nuestros deseos. ¿Y cómo cambiamos la sociedad?».

Magdalena Piñeyro, autora de Diez gritos contra la gordofobia4, añade que hay todo un sistema de odio que no se combate solo con un discurso de quiérete a ti misma, necesitamos mucho más: «Es necesario difundir el derecho a amar nuestro cuerpo, pero esto no es suficiente, y se puede caer en el mismo discurso gordófobo del “quiérete, es una cuestión de actitud”, que sitúa en las personas gordas la culpa y la responsabilidad individual del amor y no en el odio diario que padecemos por sistema. Es difícil amarse en un mundo que te odia. Hay que señalar el odio. El amor propio como concepto de construcción individual tiene la consistencia de un castillo de naipes, y día a día sopla el viento del odio que nos desarma con sus mensajes de condena. Una sola persona no puede acarrear el inmenso peso de ver belleza donde nos han convencido de que solo hay fealdad, de sentir placer donde todo el mundo siente asco, de querer destapar lo que le ordenaron mantener escondido y amar aquello que, según la sociedad gordófoba, debe ser odiado».

Ni a la misoginia, al racismo, al clasismo, ni al capacitismo se le combate con un discurso de la autoestima, ese que dice que todo depende de ti, gestiónalo. Al neoliberalismo no se le elimina con más neoliberalismo. De poco vale quererse mucho si no te dan trabajo, si te discriminan sistemáticamente y silencian, castigan y niegan. Si se vulnera tu vida y tu salud. Y también es complicado combatir a un enemigo si lo tienes dentro.

Y si la belleza es una idea neoliberal que establece diferencias de valor entre sujetos, acatar su sálvese quien pueda nos esclaviza pero también nos hace cómplices. La contienda es sucia y binaria, funciona en términos de inclusión y exclusión, solo se gana si otras pierden. Si creemos que nuestro aspecto puede ser un factor decisivo para obtener un trabajo asumimos, y necesitamos, que otras no lo obtengan por eso mismo.

Allá donde existan normatividades, ideales reguladores de seres humanos, y seres humanos ordenados en categorías, el menor incumplimiento pondrá en duda nuestra presunción de existencia; la exclusión estará asegurada. Mientras exista El Cuerpo de La Mujer existirán con dificultad los cuerpos de las mujeres.

Y lo que nos ordena en categorías es el régimen político heterosexual, en el que la mujer es y existe en relación de oposición al hombre, siendo su otredad. Y para ser otredad/mujer tienes que parecerlo. El régimen heterosexual inscribe en el cuerpo de las mujeres la desigualdad. Un antiguo proverbio japonés dice «No te cases con una mujer de pies grandes porque será tu igual». El mito de la belleza no es más que la imposición de la heteronorma, que define y constituye mujeres en tanto lo Otro de otra cosa. Es encajar en el molde de la feminidad lo que nos hace posibles y aceptables. Una mujer hirsuta no es posible. Una mujer lesbiana asimilada, asimilable, sí.

El escarnio a las mujeres gordas se explica porque su desacato a la heteronorma es doble. Primero, por incumplir la ley de ocupar menos espacio que los hombres, y segundo, por desobediencia. Dado que se infiere que la gordura es algo que se puede remediar con sacrificio, y que todas las mujeres deben esforzarse por cumplir su subalterno deber de agradar, existir permaneciendo gorda es una de las mayores infracciones posibles.

La heterosexualidad es como un balancín que no puede equilibrarse jamás; para que un extremo suba, el otro por fuerza ha de bajar. Si pervive la dicotomía, las mujeres en su categoría siempre estarán obligadas a ser representantes de una idea ajena que tendrán que acatar como propia. «La ironía de la liberación sexual es acaso que el autocontrol, que se promovía desde las proclamas a favor de la reapropiación del cuerpo de las mujeres, ha generado inauditas esclavitudes que las mujeres han de aceptar o aceptan para ser dueñas de su identidad»5.

Si una mujer no nace, se hace, y eso implica encarnar la subalternidad, no la hagamos. Si fugar de esa categoría invivible implica devenir monstrua, no se me ocurre nada más liberador y lleno de potencias que la monstruosidad. Dice Leonor Silvestri que «las monstruas son seres que se hallan en el límite, rompen las categorías de heteronormalidad, y viven por fuera de la subjetividad heterocapitalista»6. Ya sabemos que salirse es fácil, el menor incumplimiento de la norma, voluntario o no, lo garantiza. Igual deberíamos perderle el miedo al afuera. Se lo perderemos cuando comprendamos que no tenemos nada que perder.

Si nos atrevemos a deslegitimar las categorías que nos niegan podremos empezar a imaginar una existencia fuera de ellas. Pero no lograremos escapar solas, será imprescindible cambiar la competición por el apoyo mutuo. Quizá así podremos cerrar el eterno ciclo de reinventar una rueda que siempre tiene palos atravesados. Quizá así dejemos de repetir la historia, para que la historia no nos siga repitiendo.

Introducción:El mito de la belleza Cómo se utilizan las imágenesde la belleza contra las mujeres

Cuando, hace más de diez años, se publicó por primera vez El mito de la belleza, tuve la oportunidad de oír lo que debieron de ser miles de historias. Muchas mujeres me confiaron, mediante cartas o en persona, las angustiosas luchas que habían atravesado a nivel personal (algunas de ellas desde que podían recordar) para reclamar una identidad al margen de lo que, de manera instantánea, habían identificado como el mito de la belleza. En relación a su aspecto, no existía ninguna amenaza común que las vinculara: jóvenes y mayores me hablaron del miedo a envejecer; delgadas y gordas me contaron el sufrimiento que causaba intentar cumplir con las exigencias del ideal de delgadez; negras, mestizas y blancas (mujeres que parecían modelos de pasarela) confesaron ser conscientes, desde que tenían uso de razón, de que el ideal era el de una persona alta, delgada, blanca y rubia, sin rastro de poros en el rostro, ni asimetrías ni defectos, una persona absolutamente «perfecta», alguien que, por una u otra razón, no eran ellas.

Estaba agradecida por haber tenido la suerte de escribir un libro que conectaba mi propia experiencia con la de otras mujeres de todas partes; de hecho, con la de mujeres de diecisiete países de todo el mundo. Y agradecía aún más las distintas formas en que mis lectoras sacaban provecho del libro. «Este libro me ayudó a superar el trastorno alimentario que padecía», me decían a menudo. Y también: «Ahora leo las revista de otra manera»; «Ya no odio mis patas de gallo». Para muchas mujeres, este libro fue una herramienta de empoderamiento. Igual que los detectives o los críticos, estaban deconstruyendo sus propios mitos de la belleza particulares.

Aunque el libro tuvo una gran acogida, en diversos sentidos, por parte de lectoras procedentes de distintos entornos, también provocó un debate muy acalorado en la esfera pública. A las comentaristas televisivas les molestó mi argumento acerca de que la remuneración que percibían las mujeres que aparecían en televisión se basaba en su apariencia, así como mi denuncia con respecto al doble estándar que hacía que no se evaluara la apariencia de sus colegas varones de forma tan directa. Los locutores de las emisoras de derecha comentaban que, si estar a la altura del ideal en relación al aspecto que debía tener una mujer suponía para mí un inconveniente, debía de ser porque yo tenía algún problema a título personal. Los entrevistadores sugerían que mi preocupación por la anorexia no era más que un psicodrama inoportuno propio de una chica blanca privilegiada. Y en todos los programas matinales, sin excepción, me dirigían preguntas que a menudo rozaban lo hostil, debido muy probablemente a la influencia de la publicidad que se emitía después en espacios adquiridos por la multimillonaria industria dietética y en los que se vertían afirmaciones infundadas que ahora son ilegales. Con frecuencia, los comentaristas, de forma deliberada o bien inintencionada pero siempre incorrecta, decían que yo afirmaba que las mujeres hacían mal en depilarse las piernas o pintarse los labios. Se trata, de hecho, de un malentendido, puesto que lo que defiendo en este libro es el derecho de la mujer a elegir qué aspecto desea tener y lo que quiere ser, en lugar de obedecer los dictados del mercado y de una industria publicitaria multimillonaria.

Sin embargo, por lo general, parece que las audiencias (en mayor medida en público que en privado) creían que cuestionar los ideales de belleza no solo era poco femenino sino que, además, era casi antiamericano. Puede que a la lectora del siglo xxi le cueste creerlo, pero en 1991 se consideraba tremendamente herético desafiar o cuestionar el ideal de belleza que, en aquella época, era bastante rígido. Acabábamos de dejar atrás lo que he denominado «los Funestos Ochenta», una época en la que el conservadurismo extremo se había aliado en nuestra cultura con un intenso antifeminismo, lo cual hacía que las polémicas sobre los ideales femeninos resultasen inapropiadas e incluso extravagantes. El largo mandato de Reagan había concluido, la Enmienda de Igualdad de Derechos había perdido fuerza, las activistas emprendían la retirada y a las mujeres les decían que «no podían tenerlo todo». Como mostró tan acertadamente Susan Faludi en su libro Reacción1, que fue publicado casi al mismo tiempo que El mito de la belleza, la revista Newsweek les decía a las mujeres que tenían muchas más posibilidades de ser asesinadas por terroristas que de casarse en medio de su carrera profesional. «Feminismo» se había convertido en esa «dichosa palabra». Se daba por hecho que las mujeres que se quejaban del mito de la belleza tenían algún defecto a nivel personal: debían de ser gordas, feas, incapaces de satisfacer a un hombre, «feminazis» o bien, ¡horror!, lesbianas. Los medios de comunicación de masas, y a menudo también las lectoras de las revistas y los espectadores de las películas, asumieron que el ideal de la época (una caucásica flaca y adusta, pero con mucho pecho y poco común en la naturaleza) era eterno, trascendente. La importancia de ajustarse a dicho ideal era incuestionable.

Cuando hablaba a distintas audiencias acerca de la epidemia de los trastornos alimentarios, por ejemplo, o sobre los riesgos de los implantes mamarios de silicona, a menudo obtenía una respuesta tajante extraída de El banquete de Platón, el famoso diálogo en torno a los ideales eternos e inalterables: algo así como «las mujeres siempre han sufrido por la belleza». En resumen, en aquella época no se entendía que los ideales no caen sencillamente del cielo, que en realidad proceden de algún lugar y sirven a un propósito concreto. Dicho propósito, como explicaba a continuación, solía ser de naturaleza económica, concretamente aumentar los beneficios de los anunciantes cuya inversión en publicidad controlaba los medios que, a su vez, creaban los ideales. El ideal, alegaba, también servía a un fin político. A medida que las mujeres se hacían más fuertes desde la perspectiva política, mayor presión ejercían los ideales de la belleza sobre ellas, principalmente para desviar su energía y socavar sus progresos.

Pero, unos diez años más tarde, ¿qué ha cambiado? ¿En qué punto se encuentra actualmente el mito de la belleza? Ha mutado un poco y, por tanto, requiere una mirada diferente.

Afortunadamente, hoy en día cuesta mucho encontrar a una niña de doce años que no tenga del todo claro que los «ideales» son demasiado estrictos con las chicas, que son antinaturales y que seguirlos servilmente no es sano ni tampoco guay. La revista American Girl, dirigida a niñas de nueve años, habla sobre los beneficios de amar tu cuerpo y lo erróneo que es tratar de parecerse a Britney Spears para ser feliz. Los centros de enseñanza secundaria organizan charlas sobre trastornos de la alimentación y cuelgan collages de los destructivos ideales de la belleza en los pasillos. Yo diría que el hecho de que lo que empezó siendo el razonamiento de una marginada se convierta en la máxima de una tropa de girl-scouts es un signo de evolución en la consciencia. Era el momento oportuno; jóvenes y adultas estaban preparadas para decir no a algo que resultaba opresivo para ellas. Eso es progreso.

Sin embargo, a pesar de esta alfabetización recién adquirida por parte de los medios, también me he dado cuenta de que ahora existe un ideal cada vez más sexualizado al que las chicas, cada vez más jóvenes, empiezan a creer que deben ajustarse. Cuando yo era adolescente, las conocidas campañas publicitarias de Calvin Klein erotizaban a jóvenes de dieciséis años, a principio de los noventa hicieron lo mismo con modelos de catorce años y a finales de los noventa, con niñas de doce años. Ahora, para los anuncios de los vaqueros GUESS hacen posar en marcos provocativos a niñas que aparentan tener nueve. Y las últimas tendencias para las de siete y ocho años recrean la vestimenta de estrellas del pop que visten provocativamente. ¿Esto es progreso? Lo dudo mucho.

Todos los proyectos de instituto o universidad que he visto (desde un CD sobre «el look perfecto» hasta una tesis de grado acerca del mito de la belleza afroamericano en relación al cabello) han analizado las imágenes de las mujeres que aparecen en los medios y han desmontado los ideales. Incluso la cultura pop ha reaccionado ante las preocupaciones de las mujeres: pensemos, por ejemplo, en el videoclip de la canción Unpretty de TLC, en el que aparece una mujer que se ve tentada a someterse a una operación de pecho simplemente por satisfacer las exigencias de su novio pero que finalmente decide no hacerlo. Sin embargo, aunque El mito de la belleza ha dado a muchas mujeres jóvenes y adultas el impulso definitivo para cuestionar sin ambages los ideales de la cultura de masas, ha habido numerosos aspectos en los que ese paso adelante se ha visto contrarrestado por varios pasos atrás.

Cuando se escribió inicialmente este libro, en 1991, se colocaban implantes mamarios de silicona en los cuerpos de las mujeres de manera rutinaria y la pornografía ejercía tal influencia en la cultura popular que las mujeres empezaron a sentir ansiedad con respecto al tamaño y a la forma de sus pechos. Si nos resulta extraño que una preocupación, como la relacionada con la forma del pecho por ejemplo, pueda surgir y prosperar en millones de mujeres a la vez, pensemos en el poder que tiene la imaginería sexual. Debido a la nueva influencia que ejercía la pornografía en la moda, millones de mujeres veían de repente, por todas partes, «el pecho perfecto» y, en consecuencia, empezaron a preocuparse por sus propios pechos, que eran naturalmente «imperfectos». Este fenómeno persistió hasta que el foco del mito de la belleza se desplazó al siguiente motivo de ansiedad. En respuesta al nuevo pecho ideal, muchas mujeres programaron una operación para colocarse implantes, mientras que los anunciantes de dichas cirugías se convirtieron en un nuevo mercado publicitario de las revistas femeninas, que, como resultado, no dejaban de publicar artículos en los que se elogiaban y se exageraban las bondades de las intervenciones mamarias. Cuando El mito de la belleza alertó de los efectos secundarios de la silicona (y de la cirugía), la concienciación general acerca de sus riesgos era muy escasa.

Ahora, más de una década después, los peligros de la silicona están sobradamente documentados. Los fabricantes de implantes mamarios se enfrentaron a sustanciosas demandas y, desde mediados de los noventa, se han publicado miles de artículos en los que se exponen los riesgos de dichos implantes. En el año 2000, los implantes de silicona habían sido retirados del mercado general. De nuevo, no es algo casual que en estos días rara vez leamos acerca de la ansiedad que genera el tamaño del pecho. ¿Por qué? Porque un análisis más exhaustivo del procedimiento condujo a acciones legales, que liquidaron el mercado en expansión de los implantes mamarios. Ya no existe una partida publicitaria que dé lugar a artículos periodísticos sobre la ansiedad por el tamaño del pecho, artículos que una vez alimentaron dicha ansiedad y provocaron una demanda del producto aún mayor.

Pero ese es el vaso medio lleno.

Veamos ahora el vaso medio vacío. La influencia de la pornografía en el sentido de identidad sexual de las mujeres, que comenzaba a afianzarse cuando este libro fue escrito originalmente, es ahora tan absoluta que para las jóvenes es prácticamente imposible distinguir el papel que juega la pornografía a la hora de dar forma a su idea sobre cómo ser, qué aspecto tener y cómo moverse en las relaciones sexuales de su propio sentido innato de identidad sexual. ¿Es esto progreso? Yo creo que no.

Cuando se publicó por primera vez este libro, la opinión general consideraba que la anorexia y la bulimia eran comportamientos marginales anómalos y no se asumía que su causa fuese responsabilidad de la sociedad (en la medida en que esta creaba ideales y presionaba para que nos adaptásemos a ellos), sino que se debían a crisis personales, al perfeccionismo, a una crianza deficiente y a otras formas de inadaptación psicológica de carácter individual. La realidad, sin embargo, es que estas enfermedades las padecían en gran medida muchas jóvenes normales y corrientes procedentes de entornos ordinarios, mujeres jóvenes y adultas que sencillamente intentaban mantener un peso y una forma corporal «ideales» que eran antinaturales. En el instituto y en la universidad, me bastaba con echar un vistazo a mi alrededor para saber que los trastornos alimentarios eran generalizados entre mujeres jóvenes que, por lo demás, eran perfectamente equilibradas, y también que la presión social para estar delgada era simple y llanamente un factor crucial en el desarrollo de dichas enfermedades. La Asociación Nacional contra los Trastornos de la Alimentación (NEDA) estadounidense ratifica las estadísticas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) al señalar que del 1 al 2% de las mujeres norteamericanas son anoréxicas (entre 1,5 y 3 millones de mujeres) y que la mayoría de ellas comienzan a serlo durante la adolescencia. Asimismo, los NIH señalan que la tasa de mortalidad asociada a la anorexia, el 0,56% por década, es unas doce veces superior a la tasa de mortalidad anual correspondiente a todas las causas de muerte en mujeres de 15 a 24 años de edad. La anorexia es la principal asesina de chicas adolescentes en Estados Unidos. Por experiencia propia y por haber observado a las mujeres de mi entorno, yo sabía que los trastornos alimentarios eran un círculo vicioso: una vez que empezabas, el hambre y los vómitos se convertían en comportamientos adictivos. Sabía que la expectativa social de llegar a estar tan delgada como para que fuese poco probable menstruar era un ideal enfermizo y que a menudo tenías que caer enferma para adaptarte a él. Una alimentación trastornada, que se asumía para adecuarse a un ideal trastornado, era una de las causas de la enfermedad y no necesariamente, como entonces creía la opinión pública, la manifestación de una neurosis subyacente.

En la actualidad, obviamente, la educación acerca de los riesgos que conlleva realizar dietas o ejercicio de forma obsesiva está muy extendida y hay información sobre los trastornos alimentarios, su naturaleza adictiva y cómo abordarlos disponible en todas las librerías, así como en los centros de educación secundaria y superior, en las consultas médicas, en los gimnasios y en las hermandades. Esto sí es progreso.

Sin embargo, la parte negativa es que esos mismos trastornos están ahora tan extendidos (y, de hecho, casi «desestigmatizados» gracias a la intensa publicidad) que se han convertido en algo prácticamente normal. No solo las hermandades en su totalidad dan por hecho que la bulimia es una conducta mayoritaria sino que ahora las modelos hablan abiertamente en la revista Glamour de sus regímenes para pasar hambre. Un artículo periodístico acerca de un grupo de mujeres jóvenes, ambiciosas y delgadas que hablan sobre el peso cita a una de ellas, que dice: «¿Qué tiene de malo vomitar?». Y, además, han aparecido en internet las páginas web pro-ana, lo que indica que existe una subcultura de mujeres jóvenes que son «pro anorexia», que encuentran atractivo el aspecto anoréxico y que lo validan. Definitivamente, esto no es progreso.

Cuando a principios de los noventa se analizó el mito de la belleza, el ideal era, como he señalado antes, bastante estricto. Rara vez aparecían en las revistas rostros de mujeres mayores, y si lo hacían, tenían que ser retocados para parecer más jóvenes. Casi nunca se mostraba como modelos a imitar a mujeres de color a menos que tuviesen rasgos prácticamente caucásicos, como Beverly Johnson. En la actualidad hay mayor pluralismo en el mito. Casi podríamos decir que hay muchos mitos de la belleza en uno. En el New York Times dicen que el rostro del momento es el de una modelo afroamericana de diecisiete años de rasgos africanos y piel oscura. En la misma línea, en los anuncios de Benetton aparecen modelos cuyos colores de piel forman un arcoíris y con una miríada de rasgos raciales y étnicos. Cybill Shepherd, de unos cincuenta años, es chica de portada y la venerada modelo de tallas grandes Emme presenta Fashion Emergency en el canal E! Las mujeres de color se sienten más libres a la hora de llevar peinados y ropas étnicas tradicionales en ambientes profesionales y el peine alisador ha dejado de ser la carga obligatoria que era a principios de los noventa. Incluso han rediseñado a Barbie con una complexión más realista y ahora está disponible en muchos colores distintos. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, hoy en día hay algo más de espacio para ser una misma.

También la protección del consumidor frente a las peores aseveraciones de la industria de la belleza es mayor que en la época en que se publicó por primera vez este libro. Hoy, los fabricantes de cremas antiedad, por ejemplo, ya no pueden hacer afirmaciones absurdas en relación a sus productos como hacían hace una década. Hace diez años, las compañías cosméticas solían afirmar que sus cremas rejuvenecedoras «borraban» los signos de la edad, «reestructuraban» la piel a nivel «celular» y «regeneraban» el tejido «desde dentro», todo lo cual es físicamente imposible puesto que sus ingredientes no podían atravesar la epidermis. Esta tergiversación llegó a tal extremo que finalmente la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tomó medidas. Además, hace diez años, debido a la presión publicitaria de las compañías cosméticas, las revistas femeninas casi nunca mostraban rostros de mujeres mayores de veinticinco años ni se veía el menor atisbo de arruga. En un frente distinto, la Comisión Federal de Comercio (FTC) tomó medidas drásticas contra el bombo de los programas dietéticos de los noventa y les alertaron de que no debían prometer de manera engañosa resultados permanentes de pérdida de peso si no contaban con estudios suficientes que respaldaran dichos resultados. Los organismos en defensa del consumidor llegaron incluso a retirar del mercado unas pastillas para perder peso llamadas Fen-Phen porque causaban fallos cardiacos letales.

Las medidas implementadas por dichos organismos y por la FDA no solo ahorraron dinero a las mujeres sino que también dieron paso a una nueva era libre de presiones para aquellas preocupadas por su edad. En la actualidad, puesto que la presión publicitaria se mueve menos por las cremas antiedad que por el nuevo poder adquisitivo de las mujeres mayores, el segmento de prósperas consumidoras que más crece en Estados Unidos, las revistas femeninas, los programas televisivos e incluso los cineastas de Hollywood han descubierto que, en lugar de escasez, hay una plétora de mujeres extremadamente carismáticas por encima de los cuarenta a las que realzar. Debido al envejecimiento de nuestros modelos a seguir, la parálisis que parecen sentir las mujeres de cualquier edad ante la espantosa llegada de su cuarenta o incluso cincuenta cumpleaños es en cierto modo menor, y no es casualidad que las mujeres de hoy no equiparen bajo ningún concepto el envejecimiento con la desaparición inmediata de sus propias identidades como mujeres sensuales y enérgicas merecedoras de amor y distinción. La influencia y la prevalencia de las modelos de «tallas grandes» en la industria de la moda y la cosmética aumenta a toda velocidad y algunos de los iconos más admirados en este sector son mujeres de color.

Así pues, ¿se ha hecho el pluralismo con el control del mito de la belleza? Ni por asomo. El mito de la belleza, como muchas otras ideologías de la feminidad, se transforma para ajustarse a las nuevas circunstancias y bloquear los intentos de las mujeres por hacer que su poder aumente. En la sección de Estilo del New York Times, Kate Betts confesó haber eliminado de la portada de Vogue a la consumada actriz Renée Zellweger porque, después de haber cogido algo de peso (es decir, al haber llegado a la talla de la mujer media) para hacer su papel en El diaro de Bridget Jones, estaba «demasiado gorda»; la prensa también especuló acerca de que a la modelo Elizabeth Hurley la habían despedido como portavoz de Estée Lauder, a los treinta y seis, porque era «demasiado mayor»; y ahora, además, la modelo de pasarela promedio es más delgada incluso que las amazonas de los ochenta y los noventa.

Tampoco se restringe la mutación del mito de la belleza a las mujeres, aunque con los hombres no se mueve tanto por la respuesta cultural reaccionaria como por la simple oportunidad de mercado. Como predije que ocurriría, durante la última década se ha impuesto un mito de la belleza masculina, que se ha desplazado desde dentro de la subcultura gay masculina hasta todos los quioscos de revistas del país y que ha golpeado a los padres de clase media con una ansiedad completamente nueva en torno a sus previamente confortables panzas. Hoy en día, en los barrios residenciales, el Minoxidil está junto a la pasta de dientes en los armarios de baño de los hombres. En paralelo al aumento del poder social y económico de las mujeres, la brecha de poder entre ambos sexos ha seguido cerrándose, desbancando a los hombres de sus antiguos puestos como jueces, en lugar de proveedores, del atractivo sexual y de la belleza. Inevitablemente, se ha abierto un extenso mercado para la Viagra. Las revistas masculinas de moda, salud y cuidados han despegado y la cirugía estética masculina ha batido récords. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, ahora los hombres representan un tercio del mercado y el 10% de los universitarios que padecen trastornos alimentarios son varones. Hombres de todas las edades, estratos económicos y orientación sexual están más preocupados ahora (algunos solo un poco, otros de forma más considerable) que hace diez años. ¿Supone un progreso el hecho de que se pueda cosificar y evaluar a ambos sexos como si fuesen objetos? Solo si hablamos de un progreso con un doble filo extremo.

En caso de que se pudiera extraer una conclusión firme, sería que, diez años después, las mujeres tienen algo más de espacio para respirar y para llevar a cabo lo que yo les proponía al final de El mito de la belleza: hacer suyo el mito. En la actualidad, muchas mujeres tienen la sensación de poseer cierta libertad para arreglarse o no, para ponerse o quitarse el pintalabios, para presumir o llevar chándal (y, a veces, hasta para ganar o perder peso) sin miedo a poner en riesgo su valor como mujer o su seriedad como persona. No hace mucho no podíamos elegir entre estas opciones sin sentir una inquietud algo mayor. Aunque ahora resulte increíble, hace una década éramos muchísimas las que nos preguntábamos: «¿Me tomarán en serio en el trabajo si voy “demasiado femenina”?», «¿Me van a escuchar siquiera si voy “muy sencilla”?», «¿Si engordo seré “mala”?», «¿Seré “buena” si pierdo el más mínimo gramo?». Si las mujeres ya no piensan así... (o si al menos son conscientes de que algo funciona terriblemente mal si se ven obligadas a pensar de esa manera) es una prueba del poder que tiene el hecho de que un montón de mujeres tengan la misma idea en mente a la vez, una prueba de su capacidad para originar cambios duraderos e incluso algo más de libertad.

Tenéis el poder de llevar esa libertad aún más lejos y espero que utilicéis este libro de una forma totalmente nueva... una que todavía no se le haya ocurrido a nadie salvo a vosotras.

Naomi Wolf

Nueva York, abril de 2002

El mito de la belleza

Por fin, tras un largo silencio, las mujeres salieron a la calle. En las dos décadas de acciones radicales que siguieron al renacimiento del feminismo a principios de los setenta, las mujeres de Occidente conquistaron derechos legales y el control de su fertilidad, alcanzaron la educación superior, ocuparon oficios y profesiones y derribaron creencias antiguas y respetadas relacionadas con su propia función social. Pero, una generación después, ¿se sienten libres las mujeres?

Las mujeres ricas, formadas y liberadas del «Primer Mundo», que gozan de libertades que nunca antes estuvieron al alcance de la mujer, no se sienten tan libres como desearían. Y ya no pueden relegar al subconsciente la sensación de que esa falta de libertad está relacionada con cuestiones aparentemente frívolas, con cosas que en realidad no deberían tener importancia. A muchas les avergüenza admitir que asuntos tan triviales como lo relacionado con el aspecto físico, el cuerpo, la cara, el pelo y la ropa tienen tanta importancia. Pero a pesar de la vergüenza, del sentimiento de culpa y de la negación, cada vez más mujeres empiezan a pensar que no se trata de que sean neuróticas y estén solas, sino de que lo que está en juego es algo muy importante que tiene que ver con la relación entre la belleza femenina y la liberación de la mujer.

Cuantos más obstáculos legales y materiales han salvado, más severas, crueles y opresivas han sido las imágenes de la belleza femenina que las mujeres han tenido que soportar. Muchas intuyen que el progreso colectivo de las mujeres se ha detenido. Reina un clima desalentador de confusión, división, cinismo y, sobre todo, agotamiento que contrasta con el impulso embriagador de épocas anteriores. Tras años de dura lucha y escaso reconocimiento, buena parte de las mayores se sienten quemadas, mientras que las más jóvenes, que desde hace años lo dan todo por hecho, muestran poco interés por prender de nuevo la antorcha.

En la última década, las mujeres han irrumpido en la estructura de poder, al tiempo que han aumentado exponencialmente los trastornos de la alimentación y la cirugía plástica1 se ha convertido en la especialidad médica con mayor desarrollo. Durante los últimos cinco años, los gastos de consumo se han duplicado, la pornografía se ha transformado en el principal sector mediático, por encima de la cinematografía común y de los discos, y 33.000 mujeres estadounidenses han manifestado en las encuestas que preferían perder entre cinco y siete kilos de peso antes que alcanzar cualquier otra meta. Son más las mujeres que tienen más dinero, más oportunidades y más derechos legales que nunca pero, en cuanto a cómo nos sentimos respecto a nuestro físico, es muy posible que realmente estemos peor que nuestras abuelas no liberadas. Investigaciones recientes señalan sistemáticamente que en el interior de la mayoría de estas mujeres occidentales contenidas, atractivas y triunfadoras en el campo laboral se oculta una vida secreta que envenena nuestra libertad: gracias a las ideas inculcadas acerca de la belleza, existe una vena oscura de odio hacia sí mismas, obsesiones físicas, miedo a envejecer y terror ante la posibilidad de perder el control.

No es casual que haya tantas mujeres potencialmente poderosas que se sienten así. Estamos en medio de una reacción violenta contra el feminismo, que utiliza imágenes de la belleza femenina como arma política para frenar el progreso de la mujer: es el mito de la belleza. Se trata de la versión moderna de un reflejo social vigente desde la Revolución Industrial. Al liberarse las mujeres de la mística femenina de la domesticidad, el mito de la belleza ocupó el lugar que esta había perdido y se expandió para llevar a cabo su labor de control social.

La reacción contemporánea es extremadamente violenta porque la de la belleza es la última de las antiguas ideologías femeninas que aún conserva el poder de controlar a esas mujeres que, de lo contrario, sería relativamente imposible controlar gracias a la segunda ola del feminismo. Ha ganado fuerza para ejercer la labor de coerción social que los mitos sobre la maternidad, la domesticidad, la castidad y la pasividad ya no pueden realizar. Su objetivo ahora es revertir, psicológicamente y de manera encubierta, todo lo bueno que el feminismo ha hecho por las mujeres material y abiertamente.

Esta oposición se ha activado para poner en jaque la herencia del feminismo a todos los niveles en las vidas de las mujeres occidentales. El feminismo nos ha proporcionado leyes contra la discriminación laboral por razón de género y, de manera inmediata, en Gran Bretaña y Estados Unidos se desarrolló jurisprudencia que institucionalizaba la discriminación laboral basada en el aspecto de las mujeres. La religión patriarcal cayó en declive y surgieron nuevos dogmas religiosos que empleaban algunas de las técnicas psicotrópicas de los antiguos cultos y de las viejas sectas, en torno a la edad y al peso, para suplantar el rito tradicional desde el punto de vista funcional. Las feministas, inspiradas por Friedan, acabaron con el dominio que sobre la prensa popular femenina tenían los anunciantes de productos para el hogar, promotores de la mística femenina. De inmediato, las industrias dietéticas y del cuidado de la piel se convirtieron en los nuevos censores culturales del espacio intelectual de las mujeres y, debido a la presión que ejercían, el modelo de mujer escuálida y juvenil sustituyó al del ama de casa feliz como juez de la mujer de éxito. La revolución sexual favoreció el descubrimiento de la sexualidad femenina; la «pornografía de la belleza», que por primera vez en la historia de la mujer vincula artificialmente, pero de manera directa y explícita, una «belleza» cosificada con la sexualidad, invadió la sociedad para socavar la recién adquirida y vulnerable autoestima de las mujeres. Los derechos reproductivos nos otorgaron a las mujeres occidentales el control sobre nuestros propios cuerpos. El peso de las modelos del mundo de la moda descendió de repente un 23% por debajo del peso de la mujer normal y corriente, los trastornos alimenticios aumentaron exponencialmente y se fomentó una neurosis generalizada que usaba la alimentación y el peso para arrebatar a las mujeres esa sensación de control. Las mujeres insistían en politizar la salud y rápidamente se desarrollaron nuevas tecnologías para realizar cirugías «cosméticas» invasivas y potencialmente letales con el fin de ejercer de nuevo antiguos métodos de control médico sobre las mujeres.

De 1830 en adelante, aproximadamente, todas las generaciones han tenido que luchar contra su propia versión del mito de la belleza. «Significa muy poco para mí», dijo la sufragista Lucy Stone en 1855, «tener derecho al voto, a la propiedad y demás, si no puedo conservar mi cuerpo y su disponibilidad como un derecho absoluto». Ochenta años más tarde, cuando las mujeres habían conquistado ya el voto y comenzaba a ceder la primera ola de su movimiento organizado, Virginia Woolf escribió que pasarían décadas antes de que las mujeres pudiesen contar la verdad sobre sus cuerpos.

En 1962 Betty Friedan citaba a una joven mujer atrapada por Lamística de la feminidad2: «Últimamente me miro al espejo y me aterra la idea de parecerme a mi madre». Ocho años después, al anunciar la cataclísmica segunda ola del feminismo, Germaine Greer describía «el estereotipo»: «A ella pertenece todo lo bello, hasta la misma palabra belleza... es una muñeca... Estoy harta de semejante farsa». A pesar de la gran revolución de la segunda ola no somos libres. Hoy miramos por encima de las barricadas caídas. Nos ha alcanzado una revolución que lo ha cambiado todo a su paso. Ha transcurrido tiempo suficiente para que las niñas se hayan convertido en mujeres, pero aún queda un último derecho por reclamar.

El mito de la belleza cuenta una historia: la cualidad llamada «belleza» tiene existencia universal y objetiva. Las mujeres deben aspirar a personificarla y los hombres deben aspirar a poseer mujeres que la personifiquen. Dicha personificación es un imperativo para las mujeres pero no para los hombres, y es necesaria y natural porque es biológica, sexual y evolutiva: los hombres fuertes luchan por poseer a mujeres bellas y las mujeres bellas tienen mayor éxito reproductivo. La belleza de la mujer debe correlacionarse con su fertilidad y, puesto que este sistema se basa en la selección sexual, es inevitable e inmutable.Nada de esto es verdad. La «belleza» es un sistema monetario semejante al del patrón oro. Como cualquier economía, está determinada por lo político y en la actualidad, en Occidente, es el sistema último y más eficaz para mantener intacta la dominación masculina. El hecho de asignar valor a la mujer dentro de una jerarquía vertical y según un patrón físico culturalmente impuesto supone la expresión de una relación de poder según la cual las mujeres deben competir de forma antinatural por los recursos que los hombres se han otorgado a sí mismos.

La «belleza» no es universal ni inmutable, por mucho que Occidente pretenda que todos los ideales de belleza femenina partan de un único modelo platónico de mujer ideal. Los maoríes admiran una vulva carnosa y los padaung, los pechos caídos. Tampoco es la «belleza» una función del proceso evolutivo: el ideal de belleza cambia a una velocidad mucho mayor que la evolución de las especies. Ni al mismísimo Charles Darwin le convencía demasiado su propio argumento, según el cual la «belleza» era el resultado de una «selección sexual» al margen de la ley de la selección natural. Que las mujeres compitan entre sí a través de la «belleza» es la antítesis de la forma en que la selección natural afecta al resto de los mamíferos. La antropología ha acabado con la idea de que las mujeres deben ser «bellas» para que las elijan como pareja. Evelyn Reed y Elaine Morgan, entre otras, rechazaron las afirmaciones sociobiológicas acerca de la poligamia innata del hombre y la monogamia innata de la mujer. En los primates superiores las hembras son las iniciadoras sexuales. No solo buscan y gozan del sexo con muchas parejas, sino que «cada hembra no preñada tiene su turno para ser la más deseable de todo el grupo, y este ciclo se repite inalterable durante toda su vida». Con frecuencia, los hombres que se dedican a la sociobiología consideran los órganos sexuales rosados e inflamados de los primates como análogos a las disposiciones humanas relacionadas con la «belleza» femenina, cuando en realidad se trata de una característica universal y no jerárquica en los primates hembra.

El mito de la belleza tampoco ha sido siempre así. A pesar de que la unión de hombres mayores y ricos con mujeres jóvenes y «bellas» se considera algo en cierto modo inevitable, en las religiones matriarcales adoradoras de una diosa que predominaron en el Mediterráneo desde aproximadamente 25.000 años a.C. hasta el 700 a.C. la situación era la contraria: «En todas las culturas la Diosa tiene numerosos amantes... El patrón evidente es el de una mujer madura con un joven hermoso pero prescindible: Astarté y Tamuz, Venus y Adonis, Cibeles y Atis, Isis y Osiris... cuya única función es servir a la “matriz divina”». Tampoco se trata de algo que hagan únicamente las mujeres mientras los hombres se limitan a observar. Entre los miembros de la tribu Wodaabe de Nigeria las mujeres ostentan el poder económico y la tribu tiene como obsesión la belleza masculina. Estos hombres pasan horas juntos, inmersos en complejas sesiones de maquillaje, y compiten, pintados y vestidos de forma provocativa y con movimientos de cadera y gestos seductores, en concursos de belleza cuyo jurado está compuesto por mujeres. No hay justificación histórica ni biológica para el mito de la belleza. Sus efectos sobre la mujer de hoy son consecuencia de algo que no va más allá de las necesidades de la estructura de poder, la economía y la cultura actuales para montar una contraofensiva frente a las mujeres.

Si el mito de la belleza no se basa en la evolución, la sexualidad, el género, la estética o Dios, ¿en qué se basa entonces? Afirma tener que ver con la intimidad, el sexo, la vida… ser un elogio de la mujer. En realidad se compone de distancia emocional, de política, de economía y de represión sexual. No tiene nada que ver con las mujeres. Tiene que ver con las instituciones de los hombres y con el poder institucional.

Las cualidades que en determinadas épocas se señalan como bellas en las mujeres son simples símbolos de la conducta femenina que se considera deseable en dicho periodo: en realidad, el mito de la belleza siempre dicta una conducta, y no una apariencia. La competencia entre las mujeres es parte de ese mito, de tal manera que se crea la división entre ellas. La juventud y, hasta hace poco, la virginidad se han considerado «bellas» en la mujer por representar la ignorancia sexual y la inexperiencia. El envejecimiento femenino no es bello porque con el tiempo las mujeres adquieren mayor poder, y porque los lazos entre las generaciones de mujeres de nuevo han de romperse invariablemente: las mujeres maduras temen a las más jóvenes y estas temen a las mayores. Así, el mito de la belleza trunca a todos los efectos el ciclo vital femenino. Y lo más importante: la identidad de las mujeres debe apoyarse en la premisa de nuestra «belleza», de modo que nos mantendremos siempre vulnerables a la aprobación ajena, dejando expuesto a la intemperie ese órgano vital tan sensible que es el amor propio.

Aunque, obviamente, el mito de la belleza haya existido siempre, de un modo u otro, propiciado por el sistema patriarcal, en su forma moderna se trata de un invento bastante reciente. Este mito surgió cuando las restricciones materiales impuestas a las mujeres se relajaron peligrosamente. Antes de la Revolución Industrial, la mujer media no podría haber abrigado los mismos sentimientos con respecto a la «belleza» que tiene la mujer actual, ya que esta experimenta el mito como una comparación continua con un ideal físico generalizado. Antes del desarrollo de las tecnologías de producción en serie (daguerrotipos, fotografías, etc.), la mujer común estaba expuesta a muy pocas imágenes de ese tipo fuera de la iglesia. Como la familia era una unidad productiva y el trabajo de la mujer complementaba al del hombre, el valor de las mujeres que no eran aristócratas ni prostitutas residía en su aptitud para el trabajo, su astucia económica, su fortaleza física y su fecundidad. La atracción física desempeñaba, obviamente, su papel, pero la «belleza», tal y como nosotros la entendemos, no era para la mujer corriente una baza importante en el mercado matrimonial. El mito de la belleza, tal y como se entiende en la actualidad, fue ganando terreno una vez superadas las turbulencias de la industrialización, a medida que se destruía la unidad de trabajo de la familia, y que la urbanización y la aparición de las fábricas exigían lo que los ingenieros sociales de la época denominaron la «esfera separada» de la domesticidad, que servía de apoyo a la nueva categoría de hombre proveedor del sustento, que abandonaba el hogar para dirigirse al lugar de trabajo durante el día. Se expandió la clase media, se elevaron el nivel de vida y el de alfabetización, disminuyó el tamaño de la familia y apareció una nueva clase de mujeres educadas y ociosas de cuyo sometimiento a una domesticidad obligada dependía el sistema del capitalismo industrial en pleno desarrollo. La mayoría de nuestras ideas sobre lo que han pensado siempre las mujeres acerca de la belleza no datan de mucho antes de la década de 1830, cuando por primera vez se consolidó el culto a la domesticidad y se inventó el índice de belleza.

Por vez primera las nuevas tecnologías podían representar mediante grabados de moda, daguerrotipos y huecograbados el aspecto que la mujer debía tener. En la década de 1840 se tomaron las primeras fotografías de prostitutas desnudas y a mediados de siglo aparecieron los primeros anuncios en los que se utilizaban imágenes de mujeres «bellas». Las copias de obras de arte clásicas, las postales con imágenes de las bellezas del mundo social y de las amantes de la realeza, las estampas de Currier and Ivés y las estatuillas de porcelana inundaron la «esfera separada» a la que estaban relegadas las mujeres de la clase media.

Desde la Revolución Industrial, las mujeres de clase media de Occidente han estado controladas no solo por restricciones materiales sino también por ideales y mitos. Esta situación, exclusiva de este colectivo, implica que los análisis que revelan las «conspiraciones culturales» son verosímiles exclusivamente con respecto a ellas. El desarrollo del mito de la belleza fue solo una de las diversas ficciones sociales en auge que se hacían pasar por componentes naturales de la esfera femenina, con el fin de poder encerrar mejor a las mujeres dentro de sus confines. Otras ficciones semejantes surgieron en la misma época: la versión de una infancia que requería una incesante supervisión materna, un concepto de la biología femenina que exigía a la mujer de clase media representar el papel de histérica e hipocondríaca, la idea de que las mujeres virtuosas estaban «sexualmente anestesiadas» y una concepción del trabajo femenino que las mantenía ocupadas en tareas repetitivas, prolongadas y laboriosas como la costura y los encajes. Todos estos inventos victorianos tuvieron una doble función, es decir, que si bien aparecieron para aprovechar la energía y la inteligencia de la mujer en actividades inofensivas, a menudo ellas las utilizaban como medios para expresar verdadera pasión y creatividad.

Pero a pesar de la creatividad de la mujer de clase media en la moda, en el bordado, en la crianza y, un siglo más tarde, en el papel de ama de casa acomodada, descendiente de aquellas ficciones sociales, el objetivo principal de estas se cumplió, pues durante un siglo y medio de agitación feminista sin precedentes, contrarrestaron con eficacia el nuevo y peligroso ocio, la educación y la relativa libertad frente a las limitaciones materiales de las mujeres de clase media.

Si bien estas alienantes ficciones sobre el papel natural de la mujer se adaptaron para resurgir en la mística femenina de la posguerra, más tarde sufrieron una derrota transitoria cuando la segunda ola del movimiento feminista acabó con lo que las revistas para mujeres describían como el «romanticismo», la «ciencia» y la «aventura» de las tareas domésticas y la vida familiar. La empalagosa ficción doméstica de «estar todos juntos» perdió cualquier significado y las mujeres de clase media salieron en masa de sus hogares por la puerta principal.