Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sigilo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

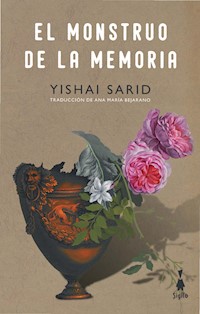

¿En qué momento se convierte la memoria histórica en un monstruo? Un joven historiador israelí, experto en los métodos de exterminio nazis, empieza a dirigir excursiones a los campos de muerte en Polonia a fin de ganar un poco más de dinero para mantener a su pequeña familia. Ahí lleva soldados, políticos y sobre todo alumnos de secundaria israelíes. En su carácter de "representante de la memoria", su tarea principal es asegurar, ciñéndose siempre al discurso oficial, que los jóvenes no se olviden nunca de lo que pasó. Y lo hace bien; cada vez le dan más trabajo y tiene que pasar más tiempo en Polonia, lejos de su mujer y su hijo. Los campos de exterminio se convierten así en su ambiente laboral y lo atroz va penetrando en su alma: con horror, descubre en las personas que guía y en sí mismo cierta admiración por la fuerza y la capacidad de ejecución de los asesinos. Para sobrevivir en este mundo, le dice un alumno en una de las visitas, "tenemos que ser un poco nazis". Poco a poco, el historiador se da cuenta de que ninguno de los visitantes está dispuesto a mirar de frente los crímenes y sus consecuencias morales y que el discurso pronunciado por él con tanta contundencia tampoco los prepara para ello. Escrita con un lenguaje preciso e incisivo, El monstruo de la memoria es una novela de resonancia universal que advierte de los peligros que acechan a los países y a sus pueblos a la hora de construir una memoria histórica. En este relato de ascenso y caída inevitable, Sarid despliega los procesos destructivos y perversos que atraviesa un agente de la memoria en el intento de hacer bien su trabajo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Estimado presidente de Yad Vashem*, este es el relato de lo que allí sucedió. Tengo entendido que se encuentra usted a la espera de él, y yo estoy, asimismo, sumamente interesado en hacérselo llegar, dado que puso usted en mí toda su confianza. Al principio procuré distinguir entre mi persona y el informe; deseaba entregárselo en un formato aséptico y académico, sin mezclar en él ni mi naturaleza ni mi vida privada, que carecen por sí mismas de cualquier interés especial, pero al cabo de unas pocas frases me di cuenta de que no lo iba a lograr, puesto que soy el recipiente mismo en cuyo interior se halla esta historia. Y si se siguen ensanchando las fisuras que hay en mí hasta el punto de resquebrajarme, también la historia se echará a perder. Debe usted saber que siempre lo he tenido en gran estima. Participé unas cuantas veces en los debates y los consejos que organiza, y usted me ha encomendado varias misiones, entre ellas el último proyecto. Nunca olvidaré las emotivas palabras que pronunció en el acto de presentación de mi libro. Lo he ayudado en todo lo que ha estado en mi mano, pero no recuerdo haber mantenido con usted ni una sola conversación trivial. No tengo queja acerca de eso, porque soy muy consciente de la ingente carga que lleva usted sobre los hombros. Recuerdo las hermosas vistas del bosque de Jerusalén desde su despacho, el aroma de la piedra de las paredes y los buenos paños de las ropas que usted viste. Siempre me he considerado su fiel heraldo. Con la imagen de su perspicaz rostro ante mí, me dirijo a usted como quien es, el representante oficial de la memoria.

A dedicarme al estudio del Holocausto llegué por una cuestión práctica. Tras cumplir con el servicio militar obligatorio, haber dejado atrás el prescriptivo periodo de viajes por el mundo que le sigue y pasar por las consabidas dudas sobre qué hacer en la vida, me matriculé en el doble grado de Relaciones Internacionales e Historia. Deseaba poder ser de utilidad en el campo de la diplomacia. Creía que en el extranjero tendría una vida más amable. Aunque sabía que la importancia de servir en el exterior había menguado, y que en la era digital ya no es tan necesario, consideraba este hecho, precisamente, como una ventaja. Me veía sentado en el café de una ciudad tropical, con un traje claro, pasando los días sumido en un glamuroso tedio, cobrando un sueldo discreto pero honroso pagado por el Estado. No aspiraba a ser una personalidad de las que después dan nombre a plazas y calles. Me gustaba leer libros sobre personajes y hechos históricos; me relajaban, porque en ellos todo está sellado, es concluyente y nada puede ser cambiado. La ficción literaria, por el contrario, que se encuentra bajo el poder de otra persona, de sus caprichos, me producía desasosiego. Durante mi segundo año de carrera me presenté a los exámenes del Ministerio de Asuntos Exteriores; tenía veinticuatro años y superé sin dificultades la primera fase, que era escrita. Durante la segunda fase, para la que fui citado unas semanas más tarde, nos solazaron los examinadores con variados talleres participativos y unos sibilinos juegos, para terminar por hacernos una entrevista personal. A medida que el día fue avanzando me sentí varado en un banco de arena. No necesité esperar a que llegara la carta con los resultados para saber que no había superado la prueba. Durante un tiempo sopesé dejarlo todo y marcharme a Oriente, a Tailandia, porque me sentía acorralado por el futuro. Pero consideraciones económicas y familiares (por entonces mi padre había enfermado) me quitaron la idea de la cabeza. Al desvanecerse el sueño de la misión diplomática abandoné la carrera de Relaciones Internacionales, que no me interesaba en sí misma, y continué estudiando solo el grado de Historia. Me gustaba muchísimo estudiar historia, redactar trabajos, investigar, pasar largas horas en la biblioteca con textos antiguos, salir a la cafetería, regresar; llevaba una vida plácida, circunspecta, cobijado como estaba bajo el manto de la seriedad. Después pasé con naturalidad a los estudios de máster y salí del anonimato gracias al trabajo que escribí para un seminario que impartía el decano y que mereció sus elogios. El decano, a partir de entonces, tuvo un trato más frecuente conmigo y hasta me propuso convertirme en uno de sus ayudantes docentes. Pasé a ser, pues, un historiador de pro y estaba orgullosísimo de ello. El decano me hablaba de mis opciones para el futuro, de estudiar en el extranjero, y ya me veía yo sentado frente al fuego de la chimenea en Oxford o en Boston, envejeciendo honorable y plácidamente, hasta el punto de que casi dejé de lamentarme del rechazo que había sufrido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sentía temor ante la historia contemporánea, que se me asemejaba a una intimidante cascada que arremetía con inusitada furia. Busqué una vida tranquila y serena que se ocupara de épocas antiguas, cuyos acontecimientos estuvieran ya finiquitados y cerrados, que no despertaran ningún sentimiento especial en nadie. Consideré la posibilidad de dedicarme a la historia del Extremo Oriente, pero comprendí que para ello debería estudiar chino o japonés, cuando mis dotes para el aprendizaje de lenguas son más bien modestas. Deseaba, sin embargo, mantenerme alejado de las calamidades y las catástrofes de nuestro pueblo, porque adiviné desde el principio el gran peligro que ahí me acechaba. Pero cuando conocí a Rut y supe que nos encaminábamos hacia el matrimonio, me vi forzado a empezar a pensar en términos más prácticos. Al profundizar en el asunto me di cuenta de que aunque a primera vista se extendía ante mí toda la historia de la humanidad, a la hora de la verdad para mí solo existían unas pocas salidas. Las plazas en la universidad eran muy escasas y las iban ocupando los profesores más veteranos, mientras que los nuevos contratos eran a tiempo parcial y en régimen de semiesclavitud con sueldos de hambre. Un buen día me anunció el decano, que me apreciaba, que el servicio de inteligencia del ejército buscaba especialistas en el tema de Irán y estaba dispuesto a financiarle los estudios de doctorado en historia de Persia al candidato adecuado. La condición era, recalcó el decano, que después yo debía comprometerme a servir en el ejército durante siete años. Aunque sabía que se trataría de un trabajo de oficina en el Ministerio de Defensa y no de regresar a los tanques en los que había servido durante mi servicio militar obligatorio, solo pensar que tendría que volver a alistarme en el ejército me llevó a pasar varias noches de insomnio y otras tantas de pesadillas, tras las cuales le comuniqué al decano que no estaba interesado. Además de que esa especialización exigía el estudio de una lengua extranjera no precisamente fácil. El decano lo entendió y dijo que, siendo así, solo me quedaba una salida realista para continuar con mi vida de historiador en Israel: hacer un doctorado en Historia del Holocausto. Me asaltó un gran temor. Lo que yo deseaba era seguir navegando por mi vida como por las aguas de un apacible lago limpio de preocupaciones y de emociones. Hice unos cuantos intentos estériles para zafarme de esa carga y casi lo consigo, porque una estupenda universidad australiana de la ciudad de Perth estaba dispuesta a aceptarme como estudiante de doctorado en la disciplina de Historia de Europa en la Edad Media, a proporcionarme vivienda y una plaza como docente. Solo que Rut no se mostró muy entusiasmada con la idea de mudarse allí, además de que teníamos ya fecha para la boda. Si hubiéramos marchado a aquellas soleadas playas, al encuentro de las jarras de cerveza que sirven allí a partir de las cuatro de la tarde, puede que nuestro destino común hubiera sido otro. Pero me rendí. Me presenté ante el decano y le comuniqué que estaba dispuesto a que me uncieran al carro de la memoria. Desde el momento en el que hice eso, casi todo cambió para bien. Empecé a recibir una pequeña beca, donativo de una familia judía de Estados Unidos, estipendio que permitía satisfacer nuestras modestas necesidades de manutención. Me puse a estudiar alemán, y en unos pocos meses era capaz de leer y entender las cartas oficiales de las SS. A pesar de ello mis conocimientos de la lengua alemana siguieron siendo sumamente básicos y jamás los puse a prueba con Heine o con Goethe. Me abalancé con voracidad sobre todos los libros y artículos que caían en mis manos, porque en eso estribaba mi fuerza, en la capacidad de digerir en muy poco tiempo ingentes cantidades de información. Me atraían sobre todo los detalles técnicos del exterminio: los mecanismos, el personal que lo llevó a cabo, el método. Profundicé en todo ello más y más, hasta que la tesis doctoral tomó cuerpo y recibió el visto bueno del director. Ya me encontraba encarrilado.

«Similitudes y discrepancias en los métodos operativos de los campos de exterminio alemanes durante la Segunda Guerra Mundial»; ese era el tema de la tesis doctoral que empecé a escribir. Coloqué uno junto a otro los procesos de aniquilación de todos y cada uno de los campos de exterminio –Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek y Auschwitz (es evidente que los dos últimos eran distintos, al ser al mismo tiempo campos de trabajo, mientras que los primeros tenían como propósito exclusivo el exterminio)– y analicé todos los factores. Estudié bajo el microscopio de los historiadores las fases por las que se pasaba en todos los campos, desde el momento en que bajaban de los vagones y pasaban a desnudarse y a dejar la ropa y el equipaje bien colocado, teatralización vana ideada por los alemanes para tranquilizar a las víctimas, el rapado del cabello, la marcha hacia las cámaras de gas, la estructura de estas y la clase de gas que se utilizaba en ellas, la forma en la que metían allí a la multitud, el proceso de ejecución, la extracción de las piezas dentales de oro y la búsqueda de ese preciado metal en todos los orificios del cuerpo, el modo en que se deshacían de los cadáveres, la repartición de tareas entre las distintas etapas, y así con las muchas fases del proceso, ya que lo que yo buscaba era lo que hubiera de similar y de distinto en todo ello. Es evidente que cada fase se subdividía a su vez en incontables detalles en los que también se daban variaciones y matices. Leí cientos de libros y de testimonios sobre la vida y la muerte en los campos, y no dudaría en decir que fueron incluso miles mis lecturas. También profundicé todo lo que pude escudriñando documentación original para desentrañar detalles que no habían sido esclarecidos del todo. Existía allí una abundantísima información y me supe manejar por ella con resolución. Los diagramas de flujo de datos se ramificaban cada vez más, pero no por eso llegué a perder el control sobre ellos. Para empezar, organicé muy bien los hechos y Rut me ayudó a establecer para ellos unos métodos comparativos especiales; a continuación me planteé la pregunta académica de por qué se dio cierta variedad en los métodos de trabajo y no hubo un consenso absoluto, como cabría esperar de la naturaleza de aquella organización y de su cometido.

Al mismo tiempo, para ganarme mejor la vida, empecé a guiar grupos en el museo de Yad Vashem. Usted mismo se encontraba al frente de la comisión que me aceptó para el puesto; recuerdo muy bien su imponente aspecto y el temor que me producía. Me preguntó la razón por la que yo deseaba hacer de guía y si era consciente de la enorme carga emocional que me iba a suponer. Le respondí con una media verdad: dije que se trataba de una oportunidad fuera de lo común para un historiador que quisiera revivir el tema objeto de su estudio en la realidad del día a día y difundir sus conocimientos entre el gran público. No le dije que mi mujer estaba embarazada y que era mi deber mantener a mi pequeña familia. Le conté que me encontraba en plena redacción de mi tesis doctoral y que poseía riquísimos conocimientos sobre la técnica del proceso de exterminio, hasta en sus más mínimos detalles. Puse en mi currículum que durante mi servicio militar obligatorio había sido instructor del curso de artillería en la escuela de acorazados, y que después, en la universidad, fui profesor ayudante del decano de la facultad de Historia. Me pidieron entonces, que les hablara del modo más resumido posible, como si fueran ustedes los estudiantes de un colegio, sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Debí de causarles muy buena impresión, porque ya al día siguiente me comunicaron ustedes que estaba admitido. Hice caso omiso de su advertencia acerca de la enorme carga emocional implícita en el puesto, ya que la vida no me había deparado jamás ninguna emoción psicológica de importancia y me creía por eso inmunizado contra ello. Me lancé al ruedo como un toro joven, con todo mi poderío. Enseguida empecé a guiar grupos por el museo, por la Avenida de los Justos de las Naciones, en las aulas de instrucción. Apabullé a los chicos con todos los conocimientos que había ido acumulando. Y la verdad es que tenía cierto don para ello. Aspiraba a proporcionarles un resumen preciso y claro del gran cuadro panorámico, tan lleno de infinitos detalles, y asirme a unos pocos ejes argumentales, porque si me hubiera detenido en cada una de las tramas secundarias se habrían encontrado perdidos. Unos niños de las primeras clases a los que guie dijeron que gracias a mí habían entendido por primera vez todo ese asunto impresionantemente monumental que es el Holocausto. La verdad es que me aplicaba muchísimo y estudiaba muy bien mis parlamentos. Jamás me sucedió llegar sin estar preparado. Partía de la suposición de que ellos no sabían nada y que sobre mí recaía la responsabilidad de dotarles de memoria. Les expliqué los orígenes del antisemitismo, el tradicional y el moderno, el ascenso del nazismo y les hablé un poco de la biografía de Adolf Hitler y de sus primeros acólitos, de cuando estalló la guerra, de la supresión de los derechos de los judíos, de su reclusión en los guetos, de las deportaciones y del exterminio. A veces me quedaba prendado de la expresión de interés que veía en el rostro de una chica, o de algún chico, o me impactaba una pregunta inteligente, pero normalmente los grupos de estudiantes se sucedían unos a otros sin causarme ninguna impresión especial. Recuerdo cuando una vez entró usted por sorpresa a oír una de las clases que estaba impartiendo a los estudiantes de un instituto de Rejovot o de Gedera. Se sentó al fondo, me hizo señas para que continuara y entonces quise impresionarlo. En la pantalla había un plano de Treblinka y fui avanzando por las distintas estaciones del recorrido con completa fluidez y agilidad hasta llegar a la cremación de los cadáveres y a las enormes fosas comunes. Al cabo de unos pocos minutos se marchó usted haciéndome una inclinación de cabeza. Después habló conmigo la directora del departamento y dijo que había quedado usted muy impresionado de mis conocimientos, pero que también comentó que me había faltado mostrar más sentimiento, más empatía por las víctimas. Soy historiador, pensé, no trabajador social, aunque le prometí a la directora que lo tendría en cuenta y que procuraría corregirme.

A Polonia fui por primera vez por exigencias de la tesis doctoral, cuando la estaba redactando, para ver los lugares sobre los que había leído miles y miles de páginas. Mi director de tesis, que ocupaba la cátedra de Estudios sobre el Holocausto en la universidad, debía haberme acompañado, porque contaba allí con multitud de contactos, pero tuvo una contractura muscular de espalda la noche anterior al vuelo, o puede que se tratara incluso de una hernia discal, y por eso tuve que viajar solo. Alquilé un coche en el aeropuerto y durante dos semanas fui de un campo de concentración a otro, cayendo sobre ellos con unas ansias desmesuradas para luego regresar con cientos de fotografías y varios cuadernos llenos de anotaciones. Durante aquella visita todo se puso en su sitio. Entendí con precisión lo que veía y esa profunda comprensión me levantó el ánimo hasta el punto de producirme una especie de éxtasis intelectual. Mi tesis doctoral mejoró sorprendentemente. Unos meses más tarde volví a viajar a Polonia en el marco de uno de los cursos que organizan ustedes para formar a los guías de las visitas a los campos. Yo ya conocía los lugares, así que me sentía un poco como en casa. Después de recibir el título oficial de guía, empezaron a llegarme los encargos, de manera que cada vez iba más a menudo a Polonia. En cada viaje ganaba unos miles de séqueles y por fin podía mantener a mi pequeña familia, a Rut y a Ido, el niño, con holgura. Al poco tiempo, cuando empezó la temporada de los viajes de los estudiantes de secundaria a los campos, me pasaba más de un mes seguido fuera de casa, porque no tenía tiempo de regresar entre viaje y viaje. Rut y el bebé se acostumbraron a ese tipo de vida, entre otras cosas porque no nos quedaba más remedio. Desconozco si ha ido usted en alguna ocasión a uno de esos viajes de los chicos a Polonia, si ha volado usted con ellos en plena noche, si ha recorrido con ellos los caminos de allí durante siete u ocho días, si se ha plantado ante ellos para explicarles una y otra vez lo que sucedió en los bosques, en los guetos, en los campos de trabajo y de exterminio, si ha intentado usted penetrar sus rostros, sus mentes llenas de los resplandores de los teléfonos móviles, si ha intentado usted representarles la muerte proporcionándoles datos, hechos, cifras y nombres, mientras ellos caminan detrás de usted envueltos en la bandera de Israel y cantando el himno nacional junto a las cámaras de gas, pronunciando el kadish sobre los cúmulos de tierra, encendiendo velas en recuerdo de los niños arrojados a las fosas, llevando a cabo todo tipo de ritos inventados por ellos y esforzándose por intentar hacer manar de sus ojos ni que sea una sola lágrima. Muchas veces me pregunté si habría usted vivido eso en primera persona.

El viaje empezaba siempre en el cementerio de Varsovia. Señor presidente, se lo digo, definitivamente hay que acabar con esto. Ninguno de los chicos sabe quién fue I. L. Peretz ni la razón por la que se le erigió una magnífica lápida funeraria. Según parece se trata de un escritor que fue importante en el pasado, pero no conozco a nadie que haya leído una sola obra suya. Tampoco saben lo que es el esperanto, ni quién era Zamenhof. Y tienen razón en no saberlo, porque hay que reconocer que todo el asunto del esperanto resultó en un absoluto fracaso. Intentamos mostrarles una cultura brillante, pero la verdad es que esos judíos que vivían en Polonia ni construyeron catedrales ni compusieron sinfonías. La mayoría eran pequeños comerciantes, personas que comían pescado seco salado, escuchaban música klezmer y vivían en cabañas, aunque hacia el final hubiera entre ellos algunos médicos y abogados, entre aquellas gentes de piel oscura de Oriente Medio, los mismos que habían matado a Jesucristo. Los chicos corretean entre las tumbas cansados del vuelo nocturno, sin saber si tienen ya que envolverse en la bandera o si es demasiado pronto para eso; responden con un «amén» automático al profesor que pronuncia la oración del kadish sobre cada una de las tumbas más importantes, tienen frío y lo único que quieren es llegar al hotel para sentirse un poquito en el extranjero. Después del cementerio los llevamos en autocar al lugar en el que estuvo el barrio judío, a la explanada desde la que se hacían las deportaciones y donde hoy está ubicado el muro-monumento Umschlagplatz, y a continuación nos dirigimos al búnker de los rebeldes de la calle Mila 18. Eran muy poco más mayores que vosotros, les explico, sin apenas armas, solo con unos cuantos cócteles molotov, granadas de mano y unas pistolas, y con eso mantuvieron a raya durante casi un mes a una brigada del ejército alemán. Me plantaba ante ellos e intentaba transmitirles el sufrimiento y el heroísmo de aquellos jóvenes, ciñéndome a todos los mensajes implícitos de ustedes sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, procurando obedientemente traspasar los pantalones vaqueros, las mallas, los rizos, las coletas y los pesados abrigos, el habla precipitada y plana, la mirada indiferente, los teléfonos, penetrar sus cabezas y sus corazones. Nunca sentí que lo consiguiera del todo, porque no los quería lo suficiente, pero eso lo comprendo solamente ahora.

Las noches en los hoteles son la pesadilla de los profesores, no vayan a convertirse al día siguiente en titular de un periódico: estudiantes de Israel causan graves alborotos y vandalizan las habitaciones del hotel, emborrachándose y contratando los servicios de prostitutas. Para evitar algo así, los profesores organizan patrullas por los pasillos, escuchan a hurtadillas lo que sucede al otro lado de las puertas y amenazan a los chicos con terribles castigos al tiempo que les prohíben salir del hotel, así que cuando amanece los ojos de esos docentes están completamente rojos por falta de sueño. Aunque normalmente no pasa nada. Los muchachos se pasean por la recepción y, como mucho, piden una Coca-Cola. Después se duchan con el champú y el gel del hotel y se ponen a tocar en la guitarra canciones tristes hasta que se van a dormir a la hora en que se les ha dicho que apaguen la luz. Es cierto que hay veces en que llegan chicos problemáticos, que ya no son tan chicos, macarras de las barriadas, con sus chicas y con un pequeño altavoz en el que hacen sonar por la noche a toda potencia alguna canción mediterránea para vengarse de los gentiles y de los asquenazíes, además de llamar al servicio de habitación, no pagarlo luego y dejar la habitación sucísima. ¡La que se lía entonces! Los profesores me llaman para que les solucione la papeleta y yo acudo, aunque no es mi cometido. Hablo con esos salvajes porque lo sé hacer, negocio con el recepcionista una compensación razonable y tranquilizo a los alterados profesores. Una débil señal en el cerebro me dice que esos salvajes son capaces de cometer un asesinato, pero en cambio les cuesta obedecer órdenes, saben cómo negarse a cumplirlas y cómo zafarse de ellas, manipular, llevar a escondidas petacas de vodka a la habitación, alborotar a media noche, pero quizá en el día decisivo no delatarían al vecino, aunque se lo ordenaran, al contrario que los buenos chicos, que obedecerían al instante, porque para estos la ley es la ley.

El segundo día íbamos normalmente a Majdanek, en un largo camino hacia el este, por la carretera por la que habían pasado los tanques de la fábrica Krupp para conquistar más tierras con las que alimentar al pueblo alemán. Campos que se extendían de un horizonte al otro plantados con coles y nabos. Yo sé bien lo que es un tanque y conozco la maravillosa sensación de avanzar sin que nada se te resista, sin frenar, sin detenerte, en el interior de un vientre de hierro galopante del que tú formas parte intrínseca. Dos veces nos detenemos por el camino en sendas gasolineras para comprar comida y bebida, porque si no se ponen nerviosos. Como bien sabido es, los alemanes no tuvieron tiempo de destruir el campo antes de que llegaran los rusos, así que ha quedado intacto a las afueras de Lublin, expuesto a los ojos de quien circule por la carretera principal. En Majdanek, de repente, se les viene encima todo de golpe. Hay dos pequeñas cámaras de gas nada más franquear la entrada, a la derecha. En una de ellas introducían monóxido de carbono a través de una manguera que salía del motor de un tanque, y en el interior de la otra arrojaban latas de Zyklon B. Entre cien mil y doscientas mil personas fueron asesinadas allí. El número exacto se desconoce. En comparación con otros campos de exterminio no es mucho, solo que allí ha quedado todo, la maquinaria al completo, incluso el crematorio, que permanece entero en la colina, dentro de un edificio, con la chimenea, los hornos alemanes en muy buen estado y junto a él las fosas en las que cayeron los veinte mil judíos a los que les dispararon en un solo día durante las celebraciones de la siega, por pura diversión. Se me escapa la razón por la que fue precisamente en Majdanek, durante la marcha de unos centenares de metros que separa las cámaras de gas del monumento de las cenizas y el crematorio, cuando los oí hablar de los árabes, allí envueltos en las banderas, susurrando, los árabes, eso es lo que hay que hacerles a los árabes. No siempre y no todos los grupos, pero los suficientes como para que me acuerde de ello. Me hice el que no los oía, no es asunto mío, que se ocupen de ello los profesores, pero lo oía, señor presidente, no puedo mentirle. Cuando se les muestra la maquinaria esta de la muerte, tan sencilla, que no presenta dificultades para volver a ser puesta en marcha en cualquier lugar y casi en cualquier momento, se les despierta la idea de actuar, y es que todavía son unos niños y, como es natural, les resulta difícil dominarse. Los adultos piensan exactamente lo mismo, pero callan. Al final, a los últimos grupos, les di la explicación fuera del edificio de los crematorios, sin entrar con ellos. No quería oír lo que hablaban allí dentro.

En Lublin visitamos también la academia talmúdica de los Sabios de Lublin, en la que hoy opera un extraño hotel decorado con todo tipo de símbolos judíos. A la sinagoga se entra por una puerta lateral, no sin antes pagarle al portero unos pocos zlotys. A los religiosos de las kipás de ganchillo les gusta rezar allí. Yo me quedo a un lado, escuchando. A veces me gusta la melodía y me uno a ellos con esta o aquella frase. Después, en el casco antiguo, a los pies del castillo, les leo unas páginas de El mago deLublin. Es muy raro encontrar entre ellos a alguien que haya leído a Bashevis Singer. Ya he vuelto a delatar a los chicos. Pero es que me he prometido contar la verdad. Sin los judíos no queda gran cosa de esta ciudad enclavada bien al este, reducto del aburrimiento al que apenas llegan turistas, a excepción de cuatro chalados a los que les interesa la guerra. Aquí, en este edificio se encontraba el cuartel de la Gestapo y en esta casa vivió Odilo Globocnik, el oficial de las SS responsable de la Operación Reinhard. Aquí, a este patio trasero, llevaban a los judíos a hacer trabajos forzosos. Ese es el atractivo que tiene Lublin. La población, depresiva y de aspecto macilento, no permite que los negros ni los árabes entren en Polonia y cierran las fronteras. Nosotros los ayudamos en eso con todo tipo de artilugios electrónicos que resultan muy efectivos, porque por la calle se ven solamente rostros blancos, tan parecidos los unos a los otros que da hasta rabia.