Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

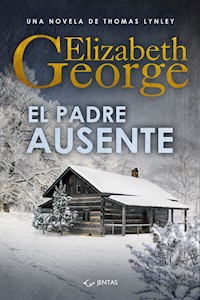

- Herausgeber: Jentas Ehf

- Kategorie: Krimi

- Serie: Thomas Lynley

- Sprache: Spanisch

«San José no está.» Esta fue la reflexión del sacerdote anglicano ante el cuadro La Virgen con el Niño, de Leonardo, expresión quizá de aspiraciones insatisfechas que encontraron en Deborah St. James, con su maternidad frustrada, una oyente receptiva. Algún tiempo más tarde, el sacerdote muere –envenenamiento accidental, según la investigación– en su vicaría de Lancashire, poco antes de la llegada de Deborah y su marido Simon. Varios son los enigmas que rodean el caso: ¿quién es la mujer sin pasado en cuya casa tomó el vicario su postrera cena? ¿Qué pasiones, agravios y lealtades, en el cerrado ambiente rural, podrían abocar al supuesto accidente? El padre ausente es una turbadora intriga, un incisivo análisis de la relación entre padres e hijos y un sombrío cuadro del universo rural. Una novela tan absorbente como inquietante, que confirma a su autora como una de las grandes maestras del género policíaco.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 851

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El padre ausente

El padre ausente

Título original: Missing Joseph

© 1993 Elizabeth George. Reservados todos los derechos.

© 2022 Jentas ehf. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas ehf

ISBN 978-9979-64-347-0

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.

–––

Para Deborah

–––––

Todo lo he hecho por ti, por ti,

querida, hija mía,

quien ignorando lo que eres,

no sabes nada de mí...

W. Shakespeare,

La tempestad

Agradecimientos

Estoy muy agradecida a muchas personas de Inglaterra que me ayudaron a reunir datos para este libro. En particular, a Patricia Crowther, autora de Lid off the Cauldron, que me invitó a su casa de Sheffield y me proporcionó la base para «El Arte de la Sabiduría»; al reverendo Brian Darbyshire, de la parroquia de San Andrés en Slaidburn, que me informó sobre las costumbres de la Iglesia anglicana y me permitió codearme con su congregación; a John King-Wilkinson, cuyo Dunnow Hall, abandonado por su familia, me sirvió de modelo para mi Cotes Hall; y a Tony Mott, mi maravilloso editor inglés, que nunca pierde la paciencia y quien, para este libro, me proporcionó de todo, desde un ejemplar de Mists over Pendle hasta el emplazamiento de las estaciones ferroviarias.

En Estados Unidos, doy las gracias a Patty Gram por ayudarme en todo lo referente a Inglaterra; a Julie Mayer, por leer otro borrador; a Ira Toibin, por supervisar el proceso, respetando el esfuerzo, sin abandonar en ningún momento su papel de marido y amigo; a Kate Miciak, por aportar aliento editorial, sabiduría y entusiasmo; y a Deborah Schneider, por no abandonarme en ningún momento. Esta obra es para ti, Deborah, con amor y amistad.

Noviembre

La lluvia

Capuchino: la solución de los tiempos modernos para ahuyentar momentáneamente la tristeza. Unas cucharadas de exprés, una nube de leche caliente, una pizca complementaria de chocolate en polvo, carente de sabor por lo general, y de repente, se suponía que la vida volvía a su orden habitual. Qué tontería.

Deborah St. James suspiró. Cogió la nota, que la camarera había dejado subrepticiamente sobre la mesa al pasar.

—Santo Dios —susurró, y contempló, consternada e irritada al mismo tiempo, la cantidad que debía pagar. Podría haber entrado en el pub de la manzana anterior y haber escuchado la voz interior que decía: «¿A qué vienen estas mamarrachadas, Deb? ¿Vamos a tomar una Guinness en algún sitio?», pero en cambio se había desviado hacia Upstairs, la elegante cafetería —mármol, vidrio y cromo— del hotel Savoy, donde los que dejaban de lado el agua pagaban caro el privilegio. Como acababa de descubrir.

Había acudido al Savoy para enseñar su carpeta a Richie Rica, un productor de la nueva hornada contratado por una empresa de espectáculos recién formada que se llamaba L. A. Sound-Machine. Había viajado a Londres durante unos breves siete días para seleccionar al fotógrafo que plasmaría para la posteridad el aspecto de Dead Meat, una banda de cinco miembros formada en Leeds, cuyo nuevo álbum se encargaba Rica de tutelar desde la creación a la conclusión. Informó a Deborah de que era el «noveno puñetero fotógrafo» cuya obra examinaba. Por lo visto, su paciencia se estaba agotando.

Por desgracia, su entrevista no dio fruto. Rica, sentado a horcajadas sobre una delicada silla dorada, examinó su carpeta con el interés y la velocidad aproximados de un hombre que reparte cartas en un casino. Una tras otra, las fotografías de Deborah fueron a parar al suelo. Las vio caer: su marido, su padre, su cuñada, sus amigos, la miríada de conocidos que su matrimonio había aportado, ninguno de los cuales era Bowie, Sting o George Michael. Solo había conseguido la entrevista gracias a la recomendación de un amigo fotógrafo, cuyo trabajo tampoco había complacido al norteamericano. Y, a juzgar por la expresión de Rica, no iba a salir mejor librada que los demás.

Lo cual no la preocupaba tanto como ver acumularse sobre el suelo, bajo la silla de Rica, el blanco y negro lustroso de sus fotografías. Entre ellas distinguió el rostro sombrío de su marido, y tuvo la impresión de que sus ojos —de un tono gris azulado, a la greña con su cabello negro como el azabache— la estaban mirando fijamente. Esta no es manera de escapar, le decían.

Nunca quería creer en las palabras de Simon cuando más razón tenía. Era la principal dificultad de su matrimonio: su rechazo a primar la razón sobre los sentimientos y oponer dura resistencia al frío análisis de los hechos que realizaba Simon. Decía, maldita sea, Simon, no me digas qué he de sentir, tú no sabes lo que siento... Y lloraba más amargamente cuando sabía que él tenía razón.

Como ahora, cuando Simon se encontraba en Cambridge, a ochenta kilómetros de distancia, estudiando un cadáver y una serie de radiografías, para decidir con su habitual agudeza desapasionada y clínica el objeto utilizado para golpear a la chica en el rostro.

De modo que, cuando Richie Rica dijo, como único comentario a su obra, con un suspiro de agonía por la monumental pérdida de su tiempo: «De acuerdo, tiene talento, pero ¿quiere que le diga la verdad? Estas fotos no venderían mierda ni aunque estuviera recubierta de oro», no se ofendió tanto como esperaba. Solo cuando el hombre movió la silla antes de levantarse, notó Deborah un principio de irritación, porque la silla había surcado la alfombra de fotos recién creada, y una de las patas había perforado el rostro arrugado del padre de Deborah, hundido su mejilla y provocado una fisura desde el mentón a la nariz.

De hecho, no fue el daño causado a la fotografía lo que enrojeció su cara, sino las palabras de Rica.

—Oh, coño, lo siento. Podrá hacer otra copia del viejo, ¿no?

Y por eso Deborah se arrodilló, y logró que sus manos no temblaran apoyándolas con fuerza sobre el suelo. Recogió las fotos, las devolvió a la carpeta, ató las cintas y levantó la vista.

—Usted no parece un gusano. ¿Por qué se comporta como si lo fuera? —dijo.

Motivo principal, dejando aparte el relativo mérito de sus fotografías, de que no obtuviera el trabajo.

«Fue sin querer, Deb», habría dicho su padre. Era cierto, por supuesto. Muchas cosas en la vida sucedían sin querer.

Cogió el bolso, la carpeta y el paraguas, y se encaminó hacia la majestuosa entrada del hotel. Tras dejar atrás una fila de taxis, salió a la acera. La lluvia de la mañana había cesado de momento, pero el viento era fuerte, uno de aquellos iracundos vientos de Londres que soplaba del sureste, ganaba velocidad sobre la superficie del mar y azotaba las calles, tirando de las ropas y los paraguas. Combinado con el rugido del tráfico, daba lugar a un aullido restallante que recorría el Strand. Deborah escudriñó el cielo. Nubes grises se apelotonaban. Dentro de pocos minutos volvería a llover.

Pensó en dar un paseo antes de volver a casa. No estaba lejos del río, y una caminata por el malecón se le antojó una perspectiva más agradable que encerrarse en una casa a la que el tiempo y los ecos de su última discusión con Simon dotaban de un ambiente tenebroso. Sin embargo, se lo pensó mejor cuando el viento hirió sus ojos y percibió en el aire el olor de la lluvia inminente. La casual aparición de un autobús de la línea once le indicó lo que debía hacer.

Corrió hacia la cola. Un momento después, se encontraba embutida entre la multitud que llenaba el autobús. No obstante, al cabo de dos manzanas, un paseo por el malecón, en mitad de un huracán enfurecido, se le antojó mucho más atractivo que los apretujones del autobús. Claustrofobia, un paraguas hundido en el dedo pequeño de su pie por un guardia jurado vestido traje de tela impermeable, alejado varios kilómetros de su territorio, y el penetrante olor a ajo que parecía emanar por todos los poros de una mujer menuda, con aspecto de abuela, muy cercana a Deborah, fue más que suficiente para convencerla de que el día prometía horrores sin cuento.

El tráfico se detuvo en la calle Craven, y ocho personas más aprovecharon para subir al autobús. Empezó a llover. Como en respuesta a aquellos tres acontecimientos, la mujer con aspecto de abuela exhaló un tremendo suspiro, y Traje de Agua se apoyó con más fuerza en el mango del paraguas. Deborah trató de contener la respiración y empezó a sentirse débil.

Cualquier cosa —viento, lluvia, truenos o un encuentro con los Cuatro Jinetes del Apocalipsis— sería mejor que aquello. Otra entrevista con Richie Rica sería mejor. Cuando el autobús avanzó unos centímetros en dirección a Trafalgar Square, Deborah se abrió paso entre cinco rapados, dos rockeros punk, media docena de amas de casa y un alegre grupo de turistas norteamericanos que charlaban por los codos. Llegó a la puerta justo cuando la Columna de Nelson aparecía ante su vista. Saltó con decisión y el viento la acogió. La lluvia repiqueteó sobre su cara.

Sabía que era inútil abrir el paraguas. El viento lo rasgaría como papel de seda y lo arrastraría por la calle. En consecuencia, buscó refugio. La plaza estaba desierta, una amplia extensión de hormigón, fuentes y leones agazapado. La plaza, desprovista por una vez de sus habituales palomas, y de los vagabundos que se apostaban junto a las fuentes, trepaban a los leones y animaban a los turistas a dar de comer a las palomas, parecía el monumento al héroe que en teoría era. Sin embargo, en mitad de la tormenta, no prometía el menor cobijo. Al otro lado se alzaba la Galería Nacional, donde algunas personas se atrincheraban en sus abrigos, luchaban con los paraguas y corrían como ratas escaleras arriba. Allí había refugio, y aún más. Comida, si quería. Arte, si lo necesitaba. Y la perspectiva de distraerse, lo cual anhelaba desde hacía ocho meses.

Cuando el agua empezó a resbalar desde su pelo hasta la nuca, Deborah bajó a toda prisa los peldaños del metro, recorrió el túnel peatonal y salió a la plaza al cabo de pocos momentos. La cruzó a buen paso, con la carpeta apretada contra el pecho, mientras el viento tironeaba de su abrigo y constantes oleadas de lluvia se abatían sobre ella. Cuando llegó a la puerta de la galería, tenía los zapatos encharcados, las medias sucias, y notaba el cabello como si fuera una gorra de lana mojada.

¿Adonde ir? Hacía eones que no entraba en la galería. Qué vergüenza, pensó. Se supone que soy una artista.

La verdad era que siempre se sentía abrumada en los museos, y víctima indefensa de la saturación estética al cabo de un cuarto de hora. Otras personas podían caminar, mirar y comentar las pinceladas con la nariz a solo diez centímetros de la tela, pero Deborah, al décimo cuadro, ya había olvidado el primero.

Dejó sus cosas en la consigna, cogió un plano del museo y empezó a vagar, satisfecha de haber huido del frío y alentada por la idea de que la galería contenía una amplísima gama de atractivos, suficientes para proporcionarle un respiro temporal. Aunque se hubiera quedado sin el trabajo, las exposiciones de la galería bastarían para que olvidara el tema durante unas horas. Con un poco de suerte, el trabajo de Simon le retendría aquella noche en Cambridge. La discusión no se reanudaría. Compraría un poco más de tiempo.

Echó un vistazo al plano del museo, en busca de algo que la interesara. Primitivos italianos, Italianos del siglo xv, Holandeses del siglo xvii, Ingleses del siglo xviii. Solo un artista era mencionado por su nombre: Leonardo, Dibujo, Sala 7.

Encontró la sala con facilidad, encerrada en sí misma, no más grande que el estudio de Simon en Chelsea. Al contrario que las salas de exposición por las que había pasado, la Sala 7 solo contenía una pieza, la composición a gran escala de la Virgen y el Niño, con santa Ana y san Juan Bautista niño, obra de Leonardo da Vinci. También al contrario que las otras salas, la Sala 7 era como una capilla, apenas iluminada por tenues luces protectoras enfocadas sobre la obra, y estaba amueblada con una serie de bancos, para que los admiradores pudieran contemplar lo que el plano del museo llamaba una de las obras más hermosas de Leonardo. En aquel momento, no había ningún otro admirador.

Deborah se sentó ante el cuadro. Notó que su espalda se ponía rígida y un núcleo de tensión se formaba en su nuca. No era inmune a la magnífica ironía de su elección.

Era a causa de la expresión de la Virgen, aquella máscara de devoción y amor abnegado. Era a causa de los ojos de santa Ana —profunda comprensión en un rostro feliz—, que miraban en dirección a la Virgen. Pues ¿quién podría comprender mejor que santa Ana, que contemplaba a su amada hija, sosteniendo amorosa al maravilloso niño que había dado a luz? Y al niño, que se removía en los brazos de su madre y extendía las manos hacia su primo el Bautista, y que en aquel mismo momento ya empezaba a alejarse de su madre...

En eso haría hincapié Simon, en el alejamiento. Era el científico quien hablaba, sereno, analítico, proclive a contemplar el mundo en términos prácticos y objetivos, derivados de las estadísticas. Su visión del mundo (su propio mundo, en realidad) era diferente del de ella. Simon podía decir: «Escucha, Deborah, existen otros vínculos, además de los de sangre...», porque era fácil para él poseer aquella inclinación filosófica en particular. Para ella, la vida era definida por términos muy distintos.

Conjuró sin el menor esfuerzo la imagen de la fotografía que la silla de Rica había rasgado y destrozado: la brisa primaveral que agitaba el escaso cabello de su padre, la sombra similar al ala de un ave que arrojaba la rama de un árbol sobre la losa de la tumba de su madre, el brillo del sol sobre los narcisos que estaba colocando en un jarrón, como pequeñas trompetas, la propia mano, que sostenía las flores con los dedos cerrados con fuerza alrededor de los tallos, como se habían cerrado cada cinco de abril de los últimos dieciocho años. Su padre tenía cincuenta y ocho años. Era su único vínculo de carne y hueso.

Deborah contempló el cuadro. Las dos figuras femeninas habrían comprendido lo que su marido no podía: el poder, la bendición, la inefable admiración de la vida creada y surgida de la propia.

—Quiero que concedas a tu cuerpo un descanso de un año, como mínimo —había dicho el médico—. Llevas seis abortos, cuatro espontáneos solo en los últimos nueve meses. Hemos detectado estrés físico, una pérdida de sangre peligrosa, desequilibrio hormonal y...

—Probemos fármacos para la fertilidad —dijo ella.

—No me has escuchado. En este momento, está fuera de toda consideración.

—In vitro, pues.

—Ya sabes que la fecundación no es el problema, Deborah, sino la gestación.

—Me quedaré los nueve meses en la cama. No me moveré. Haré cualquier cosa.

—Entonces, ponte en una lista de adopción, empieza a utilizar anticonceptivos y vuelve a probar el año que viene por esta época. Porque si sigues quedándote embarazada de esta manera, antes de los treinta te verás abocada a una histerectomía.

Escribió la receta.

—Pero tiene que haber un medio —le dijo ella, en tono sereno. No debía aparentar disgusto. El paciente no debe transparentar jamás tensión mental o emocional, porque el médico lo apuntaría en su expediente, y podría ser utilizado contra ella.

El médico no dejaba de comprenderla.

—Lo hay —dijo— el año que viene. Cuando tu cuerpo haya tenido la oportunidad de curarse. Entonces, estudiaremos todas las posibilidades. In vitro, fármacos para la fertilidad, lo que sea. Haremos todas las pruebas posibles. Dentro de un año.

Y, obediente, empezó a tomar la píldora, pero cuando Simon llegó a casa con los formularios de adopción, se negó a colaborar.

Era absurdo pensar en ello ahora. Se obligó a clavar la vista en el cuadro. Los rostros eran serenos, decidió. Parecían bien definidos. El resto de la obra era, sobre todo, una impresión, plasmada como una serie de interrogantes que jamás recibirían contestación. ¿La Virgen levantaría o bajaría el pie? ¿Continuaría señalando hacia el cielo santa Ana? ¿Acariciaría la mano regordeta del Niño la barbilla del Bautista? Y al fondo, ¿se veía el Gólgota, o quizá se trataba de un futuro demasiado amargo para aquel momento de tranquilidad, que era mejor no ver ni anunciar?

—José no está. Sí. Por supuesto. José no está.

Deborah se volvió al oír un susurro y vio que un hombre, cubierto con un amplio abrigo empapado, una bufanda alrededor del cuello, y un sombrero flexible en la cabeza, como si continuara en la calle, había entrado en la sala. Daba la impresión de que no había reparado en su presencia y, de no haber hablado, Deborah tampoco se habría fijado en él. Vestía completamente de negro, y se refugió en la parte más alejada de la sala.

—José no está —repitió, resignado.

Jugador de rugby, pensó Deborah, porque era alto y parecía robusto debajo del impermeable. Y sus manos, que aferraban un plano enrollado del museo frente a él, como un cirio apagado, eran grandes, de dedos romos, y muy capaces, imaginó, de empujar a un lado a otros jugadores mientras corría por el campo.

Ahora no corría, aunque se movió hacia delante, hasta un cono de luz. Sus pasos parecían reverentes. Con los ojos clavados en el Da Vinci, se quitó el sombrero, como hacen los hombres en la iglesia. Lo dejó caer sobre un banco. Se sentó.

Llevaba zapatos de suela gruesa —zapatos prácticos, zapatos de campo— y los balanceaba sobre sus bordes exteriores, mientras sus manos colgaban entre las rodillas. Al cabo de un momento, pasó la mano por su cabello ralo, del color grisáceo del hollín. Más que un gesto destinado a cuidar de su apariencia fue un gesto de meditación. Su rostro, alzado para estudiar el Da Vinci, sugería dolor y preocupación, con bolsas bajo los ojos y profundas arrugas en la frente.

Apretó los labios. El superior era grueso, delgado el inferior. Formaron un surco de aflicción en su cara, y dio la sensación de que intentaban contener sin éxito un torbellino interior. Un compañero de fatigas, pensó Deborah. Su sufrimiento la conmovió.

—Es una pintura muy hermosa, ¿verdad? —Habló en el tono semisusurrado que se adopta automáticamente en los sitios consagrados a la oración o la meditación—. Es la primera vez que la veo.

El hombre se volvió hacia ella. Era moreno, mayor de lo que parecía al principio, y dio la impresión de que le sorprendía ser abordado de repente por una desconocida.

—Y yo —respondió.

—En mi caso, es horrible, teniendo en cuenta que vivo en Londres desde hace dieciocho años. Me pregunto qué más me he perdido.

—José.

—¿Perdón?

El hombre utilizó el plano del museo para indicar la obra.

—Falta José, y siempre faltará. ¿No se ha dado cuenta? Siempre, la Madonna y el Niño.

Deborah contempló de nuevo la obra.

—Nunca se me había ocurrido, la verdad.

—O la Virgen y el Niño. O la Madre y el Niño. O la Adoración de los Magos con la vaca, el asno y un par de ángeles. Pero muy pocas veces sale José. ¿Nunca se ha preguntado por qué?

—Tal vez... Bueno, en realidad no era su padre, ¿verdad?

El hombre cerró los ojos.

—Santo Dios —murmuró.

Parecía tan conmocionado que Deborah se apresuró a continuar.

—Quiero decir, nos han enseñado a creer que él no era el padre, pero no lo sabemos con certeza. ¿Cómo íbamos a saberlo? No estábamos allí. Ella no llevó un diario de su vida. Solo nos han dicho que el Espíritu Santo bajó con un ángel, o algo por el estilo, y... No sé cómo se lo montaron, desde luego, pero fue un milagro, ¿no? Un momento antes era virgen, y al siguiente ya estaba embarazada, y al cabo de nueve meses... ya tenía a su bebé, y lo abrazaba sin acabar de creer que era real, supongo. Era suyo, suyo de verdad, el niño que había anhelado desde... Bueno, si cree en milagros.

No se dio cuenta de que había empezado a llorar hasta que vio cambiar la expresión del desconocido. Después, tuvo ganas de reír, debido a lo absurdo de la situación. Aquel dolor psíquico era de lo más ridículo. Se lo estaban pasando como una pelota de tenis.

El desconocido sacó un pañuelo del bolsillo del impermeable. Lo oprimió, arrugado, contra su mano.

—Por favor —dijo con gran seriedad—. Está limpio. Solo lo he utilizado una vez, para secarme la lluvia de la cara.

Deborah lanzó una carcajada temblorosa. Apretó el pañuelo debajo de sus ojos y se lo devolvió.

—Los pensamientos se encadenan así, ¿verdad? Te pillan desprevenida. Crees que estás muy protegida, y de repente, dices algo que, en apariencia, es razonable y neutro, pero nunca estás a salvo de lo que intentas no sentir.

El hombre sonrió. El resto de su persona se veía cansada y envejecida, con arrugas en los ojos y un inicio de papada, pero su sonrisa era cálida.

—A mí me pasa lo mismo. Entré aquí en busca de un refugio de la lluvia, y me topé con este cuadro.

—¿Y pensó en san José, cuando en realidad no lo deseaba?

—No. En cierto modo, había pensado en él. —Devolvió su pañuelo al bolsillo y prosiguió, en un tono más ligero—. De hecho, me habría gustado pasear por un parque. Me dirigía al de St. James cuando volvió a llover. Por lo general, me gusta pensar al aire libre. Soy un campesino de corazón, y si alguna vez he de pensar o decidir algo, siempre procuro hacerlo al aire libre. Una buena caminata despeja la cabeza, y también el corazón. Aclara los pros y los contras de la vida.

—Puede que los aclare, pero no los soluciona. Yo no puedo, al menos. No puedo decir que sí solo porque la gente quiere que lo haga, por mucha razón que tenga.

El hombre desvió la vista hacia el cuadro. Apretó con más fuerza el plano del museo.

—A mí también me cuesta, en ocasiones —dijo—. Por eso salí a tomar el aire. Me disponía a dar de comer a los gorriones en el puente del parque de St. James. Quería verlos picotear en mi palma, mientras todos los problemas se iban solucionando. —Se encogió de hombros y sonrió con tristeza—. Entonces, se puso a llover.

—Y vino aquí. Y vio que san José no estaba.

El hombre se puso el sombrero. El ala arrojó una sombra triangular sobre su cara.

—Y usted, imagino que vio al Niño.

—Sí.

Deborah forzó una breve y tensa sonrisa. Miró a su alrededor, como si ella también tuviera que recoger algunas cosas antes de marcharse.

—Dígame, ¿se trata de un niño que desea, uno que murió, o uno del que quiere deshacerse?

—¿Deshacerme?

El hombre se apresuró a levantar la mano.

—Uno que desea —dijo—. Lo lamento. Tendría que haberlo comprendido. Tendría que haber reconocido el anhelo. Dios de los cielos, ¿por qué son tan ciegos los hombres?

—Quiere que adoptemos uno. Yo quiero un hijo mío, su hijo, una familia real, una que nosotros crearemos, en lugar de una solicitud. Ha traído los papeles a casa. Descansan sobre su escritorio. Solo tengo que rellenar mi parte y firmar, pero no puedo hacerlo. No sería mío, le digo. No saldría de mí. No saldría de nosotros. No podría quererle de la misma manera si no fuera mío.

—No. Eso es cierto. No le querría de la misma forma.

Deborah le cogió del brazo. La lana del abrigo estaba mojada, y el tacto era áspero.

—Usted comprende. Él no. Dice que existen relaciones que trascienden los lazos de sangre, pero a mí no me pasa. Y no entiendo por qué le pasa a él.

—Quizá sabe que los hombres deseamos aquello que nos cuesta conseguir, algo por lo que abandonamos todo lo demás, con mucha mayor fuerza que las cosas que caen en nuestro poder por casualidad.

Deborah le soltó el brazo. Su mano cayó con un golpe sordo sobre el banco, en el espacio que les separaba. Sin saberlo, el hombre había repetido las palabras de Simon. Era como si su marido estuviera en la sala con ella.

Se preguntó cómo había podido confiarse a un extraño. Deseo desesperadamente que alguien me defienda, pensó, busco un campeón que enarbole mi estandarte. Ni siquiera me importa quién sea ese campeón, en tanto comprenda mi punto de vista, me dé la razón, y luego me deje proseguir mi camino.

—No puedo evitar lo que siento —dijo con voz hueca.

—Querida mía, no estoy seguro de que alguien pueda. —El hombre aflojó el nudo de la bufanda y se desabrochó el abrigo, para introducir la mano en el bolsillo interior—. Yo diría que necesita un paseo al aire libre para pensar y aclarar sus ideas, pero necesita aire puro. Cielos amplios y amplias vistas. No encontrará eso en Londres. Si le apetece dar el paseo por el norte, en Lancashire será bienvenida.

Le tendió su tarjeta.

«Robin Sage —rezaba—, Vicaría de Winslough.»

—Vic...

Deborah levantó la vista y vio lo que el abrigo y la bufanda habían ocultado hasta aquel momento, el alzacuellos blanco almidonado. Tendría que haberlo adivinado al instante por el color de sus ropas, la charla sobre san José, la reverencia con que había contemplado el cuadro de Da Vinci.

No era de extrañar que le hubiera resultado tan fácil revelarle sus problemas y aflicciones. Se había confesado con un clérigo de la Iglesia anglicana.

Diciembre

La nieve

Brendan Power giró en redondo cuando la puerta se abrió con un crujido y su hermano menor Hogarth entró en el frío glacial de la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista, en el pueblo de Winslough. Detrás de él, el organista, acompañado por una sola voz, trémula y, sin duda, espontánea, interpretaba All Ye Who Seekfor Sure Relief, como propina a God Moves in a Mysterious Way1

Brendan no albergaba dudas de que ambas piezas constituían el comentario consolador, pero no solicitado, del organista sobre los incidentes de la mañana.

—Nada —anunció Hogarth—. Ni rastro del vicario. Todos los que están a su lado tiemblan como hojas, Bren. Su mamá lloriqueaba que el banquete nupcial iba a estropearse, ella siseaba algo sobre vengarse de una «puerca asquerosa», y su papá acaba de salir «a la caza de esa rata». Vaya gente, esos Townley-Young.

—Puede que aún te vayas a librar, Bren.

Tyrone, su hermano mayor, padrino de bodas y, por derecho propio, la única otra persona que podía estar en la sacristía, aparte del vicario, habló en tono esperanzado, mientras Hogarth cerraba la puerta a su espalda.

—No caerá esa breva —contestó Hogarth.

Hurgó en el bolsillo de la chaqueta de su levita alquilada que, pese a los esfuerzos del sastre, no lograba evitar que sus hombros parecieran la encarnación de las laderas del monte Pendle. Sacó un paquete de Silk Cut, rascó una cerilla sobre el frío suelo de piedra y encendió un cigarrillo.

—Lo tiene cogido por los huevos, Ty. No te engañes. Que te sirva de lección. Guárdalos en los pantalones hasta que les encuentres un hogar apropiado.

Brendan dio media vuelta. Los dos le querían, los dos intentaban consolarle, pero ni las bromas de Hogarth ni el optimismo de Tyrone iban a cambiar la realidad de aquel día. Se casaría con Rebecca Townley-Young contra viento y marea. Intentó no pensar en ello, cosa que no había dejado de hacer desde que Rebecca entró en su oficina de Clitheroe con el resultado de su prueba de embarazo.

—No sé cómo ocurrió —dijo—. Nunca he tenido el período regular. El médico llegó a decirme que debería medicarme para regularlo, si algún día quería tener descendencia. Y ahora... Mira dónde hemos ido a parar, Brendan.

«Mira lo que me has hecho», era el mensaje subliminal, al igual que: «¡Y tú, Brendan Power, el socio más joven de la firma legal de papá! Tsch, tsch. Sería una pena que te despidieran».

Pero no hacía falta que lo dijera. Lo único que necesitó decir, con la cabeza gacha como si hiciera penitencia, fue:

—Brendan, no sé qué voy a decirle a papá. ¿Qué haré?

Un hombre en otra tesitura habría contestado: «Deshazte de él, Rebecca», y habría reanudado su trabajo. Un tipo de hombre diferente, en la misma tesitura de Brendan, habría dicho lo mismo, pero faltaban dieciocho meses para que St. John Andrew Townley-Young decidiera cuál de sus abogados se encargaría de sus negocios y su fortuna cuando el actual socio mayoritario se jubilara, y las consecuencias secundarias de aquella decisión no eran del tipo que Brendan podía tomarse a la ligera: introducirse en la sociedad, una promesa de más clientes pertenecientes a la clase de los Townley-Young, y un avance meteórico en su carrera.

Las oportunidades que prometía la protección de Townley-Young habían impulsado a Brendan a relacionarse con su hija de veintiocho años. Llevaba en la firma apenas un año. Ardía en deseos de hacerse un lugar en el mundo. Por lo tanto, cuando por mediación del socio mayoritario, St. John Andrew Townley-Young había cursado una invitación a Brendan para que acompañara a la señorita Townley-Young a la subasta de caballos y ponis de la feria de Cowper Day, Brendan había pensado que era un golpe de suerte demasiado tentador para rechazarlo.

En aquella época, no le había hecho ascos a la idea. Si bien era cierto que, aun en las mejores condiciones —después de una buena noche de sueño, una hora y media entregada de lleno a sus maquillajes y rizadores de pelo, y vestida con sus mejores ropas—, Rebecca todavía tendía a parecerse a la reina Victoria en sus años de decadencia, Brendan había considerado que podía tolerar uno o dos encuentros de buen grado, bajo el disfraz de la camaradería. Confiaba ciegamente en su capacidad de disimulo, consciente de que todo abogado decente llevaba varias gotas de hipocresía en la sangre. Sin embargo, no contaba con la capacidad de Rebecca para decidir, dominar y dirigir el curso de su relación desde el primer momento. La segunda vez que estuvo con ella, Rebecca le llevó a la cama y le cabalgó como el jefe de la cacería cuando avista el zorro. La tercera vez que estuvo con ella, Rebecca le sobó, acarició, pasó por la piedra y se quedó embarazada.

Brendan quería echarle la culpa, pero no podía ocultar el hecho de que, cuando ella jadeaba, brincaba y se aplastaba contra él, con sus extraños y escuálidos pechos colgando sobre su cara, había cerrado los ojos, sonreído y exclamado Dios-qué-pedazo-de-mujer-eres-Becky, sin dejar de pensar ni un momento en su futura carrera.

Así que hoy iban a casarse, sin remisión. Ni siquiera el retraso del reverendo Sage iba a impedir que el futuro de Brendan Power avanzara hacia su objetivo.

—¿Cuánto se ha retrasado? —preguntó Hogarth.

Su hermano consultó el reloj.

—Media hora.

—¿Nadie se ha ido de la iglesia?

Hogarth meneó la cabeza.

—Pero se susurra e insinúa que eres tú quien no ha aparecido. He hecho lo posible por salvar tu reputación, muchacho, pero deberías asomar la cabeza al coro y tranquilizar a las masas. No sé si será suficiente para tranquilizar a tu novia, sin embargo. ¿Quién es esa puerca a la que odia? ¿Ya te has montado alguna historia? No te culpo. Que Becky te la ponga tiesa debe de ser realmente difícil, pero a ti siempre te ha atraído la aventura, ¿eh?

—Vale ya, Hogie —dijo Tyrone—. Y apaga el cigarrillo. Estamos en una iglesia, por el amor de Dios.

Brendan se acercó a la única ventana de la sacristía, una ventana ojival hundida en la pared. Los cristales estaban tan polvorientos como la habitación, y limpió una parte para echar un vistazo al día. Vio el cementerio, las losas como impresiones de pulgar deformes color pizarra recortadas contra la nieve, y a lo lejos, las laderas de Cotes Fell, que se alzaban hacia el cielo gris.

—Vuelve a nevar.

Contó, distraído, cuántas tumbas estaban coronadas por ramas de acebo, típicas de la estación; sus bayas rojas brillaban sobre las hojas verdes y puntiagudas. Distinguió siete. Las habrían traído los invitados, porque las guirnaldas y ramas solo se veían levemente salpicadas de nieve.

—El vicario debió salir por la mañana temprano —dijo—, y se habrá quedado bloqueado en algún sitio. Eso es lo que habrá ocurrido.

Tyrone se reunió con él en la ventana. Detrás, Hogarth apagó el cigarrillo en el suelo. Brendan se estremeció. Pese a que la calefacción de la iglesia funcionaba a toda máquina, el frío de la sacristía era insoportable. Apoyó la mano sobre la pared. Estaba helada y húmeda.

—¿Cómo están mamá y papá?

—Oh, mamá está un poco nerviosa, pero por lo que yo sé, aún piensa que formáis una pareja ideal. Su primer hijo casado, y con la hija de un terrateniente, siempre que el vicario asome la jeta. Sin embargo, papá mira hacia la puerta como si ya estuviera hasta el gorro.

—Hace años que no salía de Liverpool —observó Tyrone—. Está nervioso, nada más.

—No. Es consciente de lo que es.

Brendan se apartó de la ventana y miró a sus hermanos. Eran como espejos de él, y lo sabía. Hombros hundidos, narices ganchudas, y todo lo demás indeciso. El cabello no era ni pardo ni rubio. Los ojos no eran ni azules ni verdes. Los mentones no eran ni pronunciados ni débiles. Gozaban de todas las ventajas para convertirse en asesinos múltiples; sus rostros se fundirían con cualquier muchedumbre. Y así reaccionaron los Townley-Young cuando conocieron a toda la familia, como si hubieran topado de frente con el peor de sus temores. A Brendan no le extrañó que su padre mirara a la puerta y contara los minutos que le quedaban para escapar. Sus hermanas debían sentir lo mismo. Hasta experimentó una punzada de envidia. Dentro de una o dos horas, todo habría terminado. Para él, se prolongaría hasta el fin de sus días.

Cecily Townley-Young había aceptado el papel de dama de honor de su prima porque su padre se lo había ordenado. No deseaba participar en la ceremonia. Ni siquiera quería acudir a la boda. Rebecca y ella jamás habían compartido otra cosa que su relativo lugar como hijas de retoños de un escuálido árbol familiar, y por lo que a ella respectaba, ojalá todo hubiera seguido de la misma forma.

No le gustaba Rebecca. En primer lugar, no tenía nada en común con ella. Para Rebecca, pasar una tarde agradable consistía en asistir a cuatro o cinco subastas de ponis, charlar sobre la cruz de los caballos y levantar elásticos labios equinos para examinar aquellos siniestros dientes amarillentos. Llevaba en los bolsillos manzanas y zanahorias, como si fueran calderilla, e inspeccionaba cascos, escrotos y globos oculares con el interés que la mayoría de las mujeres dedican a la ropa. En segundo lugar, Cecily estaba harta de Rebecca. Veintidós años de soportar cumpleaños, Pascuas, Navidades y celebraciones de Año Nuevo en la finca de su tío —todo en nombre de una falsa unidad familiar en la que nadie creía—, había dado al traste con el afecto que hubiera podido sentir por una prima mayor. Algunas experiencias vividas de los incomprensibles extremos a los que llegaba el comportamiento de Rebecca, mantenían a Cecily a una distancia respetable de su prima siempre que ocupaban la misma casa durante más de un cuarto de hora. Y en tercer lugar, la consideraba intolerablemente estúpida. Rebecca jamás había hervido un huevo, escrito un talón o hecho una cama. Su respuesta para todos los problemas de la vida era: «Papá ya se ocupará de ello», la clase de perezosa dependencia paterna que Cecily detestaba.

Incluso hoy, papá se ocupaba de ello, y a tope. Habían interpretado su papel, esperando obedientemente al vicario en el porche norte de la iglesia, helado y espolvoreado de nieve, pateando el suelo para calentar los pies, los labios morados, en tanto los invitados se removían y murmuraban en el interior de la iglesia, entre el acebo y la hiedra, y se preguntaban por qué los cirios no estaban encendidos, por qué no sonaba la marcha nupcial. Habían esperado un cuarto de hora, mientras la nieve trenzaba perezosos velos nupciales en el aire, hasta que papá atravesó la calle hecho una furia y golpeó con insistencia la puerta del vicario. Volvió cuando no habían transcurrido ni dos minutos, con su semblante, por lo general rubicundo, pálido de ira.

—Ni siquiera está en casa —anunció St. John Andrew Townley-Young—. Esa vaca subnormal —definición del ama de llaves del vicario, decidió Cecily— ha dicho que ya había salido cuando ella llegó por la mañana. Increíble. Esa incompetente y repugnante... —Cerró los puños dentro de sus guantes color paloma. Su sombrero de copa osciló—. Entrad en la iglesia. Todos. Protegeos del frío. Yo me haré cargo de la situación.

—Pero Brendan ha venido, ¿verdad? —preguntó Rebecca, angustiada—. ¡Papá, Brendan no nos habrá fallado!

—Somos muy afortunados —replicó su padre—. Toda la familia está aquí, como ratas que no abandonan el barco.

—St. John —murmuró su esposa.

—¡Entrad!

—Pero la gente me verá —gimió Rebecca—. Verán a la novia.

—Rebecca, por el amor de Dios.

Townley-Young desapareció en el interior de la iglesia durante otros dos minutos, y salió con nuevas instrucciones.

—Esperad en el campanario.

Se marchó de nuevo a la caza del vicario.

Y seguían esperando en el campanario, ocultos de los invitados mediante una puerta de balaustres color nogal, cubierta por una cortina de terciopelo rojo polvorienta y maloliente, tan desgastada que podían ver a su través las luces de las arañas de la iglesia. Oían los murmullos preocupados que se alzaban de la multitud. Oían el inquieto arrastrar de pies. Los libros de himnos se abrían y cerraban. El organista tocó. Bajo sus pies, en la cripta de la iglesia, el sistema de calefacción gemía como una madre al dar a luz.

Cuando se le ocurrió aquella analogía, Cecily dirigió una mirada pensativa a su prima. Jamás había creído que Rebecca encontrara un hombre lo bastante imbécil para casarse con ella. Si bien era cierto que heredaría una fortuna y que ya había recibido como adelanto aquella monstruosidad siniestra de Cotes Hall, donde se recogería en éxtasis conyugal en cuanto recibiera el anillo y firmaran el registro, Cecily no podía creer que la fortuna —por grande que fuera—, o la antigua mansión victoriana en estado ruinoso —por poderosa que fuera su capacidad de resucitar— fueran capaces de incitar a un hombre a soportar de por vida a Rebecca. Pero ahora... Recordó a su prima en el cuarto de baño, aquella mañana, el ruido de sus náuseas, sus gritos histéricos: «¿Es que toda la jodida mañana va a ser igual?», y a continuación, las palabras apaciguadoras de su madre: «Rebecca, por favor. Hay invitados en casa». Y después, la contestación de Rebecca: «Me dan igual. Todo me da igual. No me toques. Sácame de aquí». Una puerta se cerró con estrépito. Pasos apresurados recorrieron el pasillo de arriba.

¿Embarazada?, se había preguntado Cecily en aquel momento, mientras se aplicaba maquillaje y colorete con sumo cuidado. La idea de que un hombre se hubiera acostado con Rebecca la dejó estupefacta. Señor, en aquel caso, todo era posible. Examinó a su prima en busca de señales que revelaran la verdad.

El aspecto de Rebecca no era el de una mujer satisfecha. Si, en teoría, iba a florecer en todo su esplendor gracias al embarazo, se había extraviado en algún estadio preliminar, propenso a los mofletes, con los ojos del tamaño y forma de cuentas y el cabello como un casco que coronara su cabeza. En su favor, debía reconocer que tenía la piel perfecta, y la boca bastante bonita, pero, por algún extraño motivo, nada armonizaba, y siempre daba la impresión de que las facciones de Rebecca se habían declarado una guerra mutua y encarnizada.

No era culpa suya en realidad, pensó Cecily. Tendría que sentir una pizca de compasión por alguien tan ultrajado por su físico, pero cada vez que Cecily trataba de arrancar alguna conmiseración de su corazón, Rebecca hacía algo que arruinaba sus esfuerzos.

Como ahora.

Rebecca cruzó a pasitos la diminuta zona situada bajo las campanas de la iglesia, mientras estrujaba con furia su ramo. El suelo estaba sucio, pero no hizo nada para levantar el vestido y evitar arrastrarlo. Su madre se encargó de la tarea. La siguió desde el punto A al punto B como un perrito fiel, con el raso y el terciopelo aferrados en sus manos. Cecily se mantuvo apartada, rodeada por un par de cubos de hojalata, un rollo de cuerda, una pala, una escoba y un montón de trapos. Un aspirador Hoover antiguo estaba apoyado contra una pila de cajas de cartón, cerca de ella, y colgó su ramo del gancho de metal que, en otras circunstancias, se habría utilizado para sujetar el cable. Levantó su vestido de terciopelo. La atmósfera era sofocante, y era imposible moverse en cualquier dirección sin tocar algo negro de mugre. Al menos, se estaba caliente.

—Sabía que pasaría algo por el estilo. —Las manos de Rebecca estrangularon sus flores nupciales—. La ceremonia no se celebrará, y todos se reirán de mí, ¿no es cierto? Ya les oigo reír.

La señora Townley-Young efectuó un cuarto de giro al mismo tiempo que Rebecca, quien arrojó a sus brazos más metros de cola de raso y la parte inferior del vestido.

—Nadie se está riendo —dijo su madre—. No te mortifiques, querida. Se habrá producido alguna equivocación desafortunada. Un malentendido. Tu padre lo solucionará todo.

—¿Cómo puede haberse cometido una equivocación? Ayer por la tarde vimos al señor Sage. Lo último que dijo fue: «Hasta mañana por la mañana». ¿Y luego se olvidó? ¿Se marchó de viaje?

—Quizá se produjo una urgencia. Un moribundo, alguien que quisiera ver...

—Pero Brendan regresó. —Rebecca dejó de pasear. Entornó los ojos y miró con aire pensativo hacia la pared oeste del campanario, como si pudiera ver la vicaría, al otro lado de la calle—. Fui al coche y él dijo que había olvidado preguntarle una última cosa al señor Sage. Volvió. Entró. Esperé un minuto. Dos, tres. Y... —Dio media vuelta y reanudó sus paseos—. No estaba hablando con el señor Sage, no. Es esa puta. ¡Esa bruja! Está detrás de todo esto, madre. Tú ya lo sabes. La mataré, lo juro por Dios.

Cecily consideró que se había producido un giro interesante en los acontecimientos de la mañana. Contenía una atractiva promesa de diversión. Si tenía que soportar aquel día en nombre de la familia, y con un ojo puesto en el testamento de su tío, decidió que bien debía hacer algo por mitigar sus sufrimientos.

—¿Quién? —preguntó, en consecuencia.

—Cecily —dijo la señora Townley-Young, en tono sereno pero decidida a mantener la disciplina.

Pero la pregunta de Cecily había sido suficiente.

—Polly Yarkin —dijo Rebecca entre dientes—. Esa miserable guarra de la vicaría.

—¿El ama de llaves del vicario? —se extrañó Cecily.

Era un giro que merecía estudiarse en profundidad. Teniendo en cuenta las circunstancias, no podía culpar al pobre Brendan, pero pensó que sus miras no eran demasiado ambiciosas. Continuó el juego.

—Dios, ¿qué tiene que ver ella en todo esto, Becky?

—Cecily, querida.

La voz de la señora Townley-Young tenía un timbre menos afable.

—Planta esas tetazas en la cara de todos los hombres y aguarda la reacción —dijo Rebecca—. Y él la desea. Ya lo creo. A mí no me lo puede ocultar.

—Brendan te quiere, cariño —dijo la señora Townley-Young—. Va a casarse contigo.

—Tomó una copa con ella en el Crofters Inn la semana pasada. Una parada rápida antes de volver a Clitheroe, dijo. Ni siquiera sabía que ella estaba allí, dijo. No podía fingir que no la había reconocido, dijo. Al fin y al cabo, es un pueblo. No podía comportarse como si ella fuera una extraña.

—Cariño, estás haciendo una montaña de nada.

—¿Crees que está enamorado del ama de llaves del vicario? —preguntó Cecily, y abrió los ojos con falsa ingenuidad—. Pero, Becky, en ese caso, ¿por qué se casa contigo?

—¡Cecily! —siseó su tía.

—¡No va a casarse conmigo! —gritó Rebecca—. ¡No va a casarse con nadie! ¡No tenemos vicario!

De pronto, se hizo el silencio en la iglesia. El organista dejó de tocar un momento, y dio la impresión de que las palabras de Rebecca rebotaban de pared a pared.

El organista se reanimó de inmediato, y atacó Crown with Love, Lord, This Glad Day2.

—Misericordia —susurró la señora Townley-Young.

Pasos decididos resonaron sobre el suelo de piedra, y una mano enguantada apartó la cortina roja. El padre de Rebecca asomó la cara.

—Ni rastro. —Sacudió la nieve de su abrigo y sombrero—. No está en el pueblo. No está en el río. No está en el ejido. Ni rastro. Haré que le despidan.

Su mujer extendió la mano hacia él, pero no llegó a tocarle.

—St. John, por Dios bendito, ¿qué vamos a hacer? Toda esa gente. Tanta comida en casa. Y el estado de Reb...

—Conozco todos los jodidos detalles. No necesito que me refresques la memoria. —Townley-Young apartó un poco la cortina y echó un vistazo a la iglesia—. Seremos el hazmerreír de todo el mundo durante la próxima década. —Miró de nuevo a las mujeres, y a su hija en particular—. Tú te metiste en este lío, Becky, y debería dejar que te salieras solita.

—¡Papá! —gimoteó Rebecca.

—La verdad, St. John...

Cecily decidió que había llegado el momento de echar una mano. Su padre, sin duda, se les uniría en cualquier momento —los problemas sentimentales le causaban un placer especial—, y en ese caso, hacer gala de su capacidad para solucionar una crisis familiar serviría a sus propósitos a las mil maravillas. Al fin y al cabo, su padre todavía estaba reflexionando sobre su petición de pasar las vacaciones en Creta.

—Quizá deberíamos llamar a alguien, tío St. John —dijo—. Habrá algún otro vicario no lejos.

—He hablado con el agente de policía —respondió Townley-Young.

—Pero él no puede casarles, St. John —protestó su mujer—. Necesitamos un vicario. Necesitamos que se celebre la boda. La comida espera en casa. Los invitados estarán hambrientos. El...

—Quiero a Sage —replicó el marido—. Le quiero aquí. Le quiero ahora. Y si he de arrastrar a esa rata de iglesia hasta el altar, lo haré.

—Pero si ha tenido que ir a otra parte...

Estaba claro que la señora Townley-Young trataba de hablar con la voz de la razón.

—No es así. Esa tal Yarkin ha salido a buscarle por el pueblo. Ha dicho que anoche no había dormido en su cama, pero tiene el coche en el garaje, de modo que no anda muy lejos. Y sé muy bien a qué se ha estado dedicando.

—¿El vicario? —preguntó Cecily, fingiendo horror, al tiempo que experimentaba el placer del drama que estaba a punto de estallar. Un matrimonio a la fuerza celebrado por un vicario fornicador, protagonizado por un novio reticente enamorado del ama de llaves del vicario, y una novia enfurecida y sedienta de venganza. Casi valía la pena haber sido designada dama de honor—. No, tío St. John. El vicario no. Cielos, qué escándalo.

Su tío le dirigió una mirada penetrante. Alzó un dedo hacia ella, y ya estaba a punto de hablar cuando alguien apartó la cortina. Todos se volvieron como un solo hombre y vieron al policía del pueblo, con su grueso chaquetón sembrado de nieve y las gafas de concha con vaho. No llevaba sombrero, y una capa de cristales cubría su pelo color jengibre. Se pasó la mano por la cabeza para sacudirlos.

—¿Y bien? —preguntó Townley-Young—. ¿Le ha encontrado, Shepherd?

—Sí —contestó el hombre—, pero esta mañana no va a casar a nadie.

1 «Todos los que buscáis consuelo» y «Los caminos del Señor son inescrutables.» (N. del T.)

2 «Corona de amor, Señor, este dichoso día.» (N. del T.)

Enero

La escarcha

1

—¿Qué ponía el cartel? ¿Lo has visto, Simon? Era una especie de letrero al borde de la carretera.

Deborah St. James aminoró la velocidad del coche y miró hacia atrás. Ya habían doblado una curva, y la espesa maraña de ramas desnudas de robles y castaños de Indias ocultaba tanto la carretera como el muro de piedra caliza cubierta de líquenes que la flanqueaba. En el punto donde se encontraban, un esquelético seto, despojado por el invierno y oscurecido por el crepúsculo, delimitaba la carretera.

—No era un cartel del hotel, ¿verdad? ¿Has visto algún camino?

Su marido abandonó el estado de contemplación en que había pasado casi todo el largo trayecto desde el aeropuerto de Manchester, dedicado a admirar el paisaje invernal de Lancashire, con su suave mezcla de páramos castaños y tierras de cultivo color salvia, al tiempo que meditaba sobre la posible herramienta utilizada para cortar un grueso cable eléctrico antes de utilizarlo para atar de pies y manos el cadáver femenino encontrado la semana anterior en Surrey.

—¿Un camino? —preguntó—. Puede que hubiera uno. No me he fijado, pero el letrero anunciaba a una quiromántica y médium residente en la población.

—¿Bromeas?

—No. ¿Es una característica del hotel que me habías ocultado?

—No que yo sepa.

Deborah miró por el parabrisas. La carretera empezaba a descender, y las luces de un pueblo brillaban a lo lejos, tal vez a unos dos kilómetros.

—Supongo que aún no hemos llegado.

—¿Cómo se llama el sitio?

—Crofters Inn.

—El letrero no ponía eso, decididamente. Debía ser el anuncio de una profesional. Al fin y al cabo, estamos en Lancashire. Me sorprende que el hotel no se llame «El Caldero».

—En ese caso, no habríamos venido, amor. Me hago supersticiosa a medida que envejezco.

—Entiendo.

St. James sonrió en la creciente oscuridad. «A medida que envejezco.» Solo tenía veinticinco años. Poseía toda la energía y la promesa de su juventud.

Aun así, parecía cansada —sabía que no dormía bien en los últimos tiempos— y estaba pálida. Lo que necesitaba eran unos días en el campo, largos paseos y descanso. Había trabajado demasiado durante los pasados meses, más que él, encerrada hasta altas horas de la madrugada en el cuarto oscuro, y se levantaba demasiado temprano para realizar encargos apenas relacionados con sus verdaderos intereses. Intento ensanchar mis horizontes, decía. Paisajes y retratos no bastan, Simon. Necesito hacer más. Estoy pensando en darme publicidad, quizá una nueva exposición de mi trabajo en verano. No la tendré preparada si no salgo por ahí, miro lo que hay, pruebo cosas nuevas, pongo toda la carne en el asador, consigo más contactos y... Él no discutía ni trataba de disuadirla. Se limitaba a esperar que la crisis pasara. Habían capeado varias durante los dos primeros años de su matrimonio. Siempre intentaba recordar aquella circunstancia cuando empezaba a desesperar de superar la actual.

Deborah se colocó un mechón cobrizo detrás de la oreja y cambió de marcha.

—Sigamos hasta el pueblo, ¿vale?

—Si no quieres que te lean antes la palma.

—¿El futuro, quieres decir? No, gracias.

Lo había dicho sin la menor intención. A juzgar por la falsa desenvoltura de su respuesta, comprendió que ella no lo había interpretado así.

—Deborah... —dijo.

Deborah cogió su mano. Sin apartar los ojos de la carretera, la apretó contra la mejilla. Tenía la piel fría. Era suave, como el amanecer.

—Lo siento —dijo—. Es nuestra escapada. No la estropeemos.

Habló sin mirarle. Cada vez con más frecuencia, en los momentos de tensión, esquivaba sus ojos. Era como si creyera que le concedía una ventaja indebida, cuando él pensaba en todo momento que la ventaja era de Deborah.

Dejó pasar el momento. Acarició su cabello. Apoyó la mano sobre su muslo. Deborah siguió conduciendo.

El pueblo de Winslough, construido alrededor de la cuesta de una colina, solo distaba unos dos kilómetros del letrero de la quiromántica. Primero, pasaron ante la iglesia, un edificio normando con almenas en la torre y a lo largo del tejado, y un reloj azul perpetuamente detenido en las tres y veintidós; después dejaron atrás la escuela primaria y una hilera de casas adosadas encaradas a un campo. Crofters Inn se alzaba en lo alto de la colina, en un triángulo de tierra donde la carretera de Clitheroe se encontraba con los cruces oeste-este que conducían a Lancaster o Yorkshire.

Deborah detuvo el coche en el cruce. Frotó el vaho que cubría el parabrisas, escudriñó el edificio y suspiró.

—Bueno, no hay mucho que decir, ¿verdad? Pensaba... Esperaba que... Parecía muy romántico en el folleto.

—Está bien.

—Es del siglo catorce. Tiene un gran salón donde se alojaba un tribunal de la Magistratura. El techo del comedor es de madera, y el bar no ha cambiado en doscientos años. El folleto también decía que...

—Está bien.

—Pero yo quería que fuera...

—Deborah. —Ella le miró por fin—. El hotel no es el motivo de haber venido, ¿verdad?

Deborah volvió a mirar el edificio. Pese a sus palabras, lo estaba viendo por la lente de su cámara y evaluaba la composición. Cómo estaba situado en el triángulo de tierra, el lugar que ocupaba en el pueblo, el diseño. Era algo tan natural como respirar.

—No —dijo al fin, aunque algo a regañadientes—. No, no es el motivo. Supongo.

Condujo a través de una puerta que se abría en el extremo oeste del hostal y frenó en el aparcamiento. Como los demás edificios del pueblo, el hostal combinaba la piedra caliza color tostado típica del condado y piedra arenisca. Incluso desde atrás, aparte de la madera blanca y las jardineras verdes de las ventanas, henchidas de un despliegue abigarrado de pensamientos invernales, el hostal carecía de adornos y rasgos distintivos. Su característica más significativa era una ominosa sección de techo de pizarra cóncavo. St. James confió en que no estuviera sobre su habitación.

—Bien —dijo Deborah, con cierta resignación.

St. James se inclinó hacia ella, giró su cara hacia él y la besó.

—¿Te he dicho alguna vez que deseaba ver Lancashire desde hacía años?

—En tus sueños —contestó Deborah sonriendo, saliendo del coche.

St. James abrió la puerta. Notó que el aire frío y húmedo se derramaba sobre él como agua; olía a leña, a tierra húmeda y a hojas podridas. Levantó su pierna mala y la dejó caer sobre los guijarros. No había nieve en el suelo, pero la escarcha cubría el césped de lo que sería en verano una terraza al aire libre. Ahora estaba abandonada, pero la imaginó llena de turistas, armados con jarras de cervezas, que venían a pasear por los páramos, subir a las colinas y pescar en el río que oía pero no veía, a unos treinta metros de distancia. Un sendero conducía hacia él —lo pudo ver porque sus losas escarchadas reflejaban las luces del hostal—, y aunque el terreno del hostal no abarcaba el río, se había practicado una puerta en el muro que hacía las veces de frontera. La puerta estaba abierta y, mientras miraba, una joven salió corriendo, al tiempo que encajaba una bolsa de plástico blanca dentro del enorme anorak que llevaba. Era naranja fluorescente y, pese a la considerable estatura de la muchacha, colgaba hasta sus rodillas y llamaba la atención sobre sus piernas, embutidas en unas gigantescas botas Wellington verdes manchadas de barro.

Se sobresaltó cuando vio a Deborah y St. James, pero en lugar de pasar de largo, se encaminó hacia ellos y, sin más ceremonias, cogió la maleta que St. James había sacado del maletero. Escudriñó en el interior y se apoderó también de las muletas.

—Aquí están —dijo, como si les hubiera buscado junto al río—. Un poco tarde, ¿no? ¿No ponía en el registro que llegarían a las cuatro?

—Creo que no dijimos la hora —contestó Deborah, algo confusa—. Nuestro avión no aterrizó hasta...

—Da igual. Ya han llegado, ¿no? Aún falta mucho rato para la cena. —Desvió la vista hacia las brumosas ventanas inferiores del hostal, tras las cuales se movía una forma amorfa, bajo las luces brillantes de una cocina—. Es necesaria una advertencia. Eviten el buey à la bourguignonne. Así llama al estofado el cocinero. Sígame.

Cargó las maletas hacia una puerta trasera. Con una maleta en una mano y las muletas de St. James bajo el brazo, caminaba con un peculiar cojeo, y sus Wellington resbalaban sobre los guijarros. Por lo visto, la única solución consistía en seguirla, como así hicieron St. James y Deborah. Cruzaron el aparcamiento, subieron un tramo de escalera y pasaron por la puerta posterior del hostal, que daba acceso a un pasillo en el que se abría una puerta, con un letrero escrito a mano que rezaba: «Salón de Residentes».

La chica dejó caer la maleta sobre la alfombra y apoyó las muletas sobre ella, con los extremos apretados contra una descolorida rosa Axminster.

—Ya está —anunció, y se frotó las manos como indicando que su cometido terminaba allí—. ¿Le dirán a mamá que Josie les estaba esperando fuera? Josie. Soy yo. —Apoyó un dedo contra su pecho—. Me harán un favor, en realidad. Se lo devolveré.

St. James se preguntó cómo. La chica les miró con ansiedad.

—De acuerdo —dijo—. Sé lo que están pensando. Para ser sincera, la tiene tomada conmigo, si saben a qué me refiero. No es que haya hecho nada, cosas muy tontas, pero sobre todo es por culpa de mi pelo. No suele tener este aspecto, aunque creo que aguantará un tiempo.

St. James no supo si estaba hablando del estilo o el color, pero ambos eran execrables. El primero pretendía adoptar forma de cuña, y parecía ejecutado por las tijeras para las uñas de alguien y la máquina de afeitar eléctrica de otra persona. La dotaba de una notable semejanza con Enrique V, tal como está plasmado en la Galería Nacional de Retratos. El segundo consistía en un desafortunado tono salmón que luchaba a brazo partido con la chaqueta fluorescente. Sugería un teñido realizado con más entusiasmo que experiencia.

—Pasta —dijo la muchacha, sin venir a cuento.

—¿Perdón?

—Pasta de colorante. Ya sabe, esa cosa que se pone en el pelo. Se suponía que iba a proporcionarme reflejos rojos, pero no funcionó. —Hundió las manos en los bolsillos de la chaqueta—. Todo se vuelve contra mí, créanme. Traten de encontrar a un tío de primero de bachiller con mi estatura. Pensé que si me arreglaba el cabello, quizá lograría que alguno de quinto o sexto se fijara en mí. Estúpida. Lo sé. No hace falta que me lo digan. Mamá no cesa de repetirlo desde hace tres días. «¿Qué voy a hacer contigo, Josie?» Josie. Soy yo. Mamá y el señor Wragg son los propietarios del hostal. Por cierto, su pelo es bestial. —Esta frase iba dirigida a Deborah, a la que Josie estaba inspeccionando con no poco interés—. Y también es alta, pero supongo que habrá parado de crecer.

—Creo que sí.

—Yo no. El médico dice que sobrepasaré el metro ochenta. Una regresión a los vikingos, dice, se ríe y me palmea el hombro como si yo tuviera que captar el chiste. Lo que me pregunto es qué hacían los vikingos en Lancashire.

—Y tu madre, sin duda, querrá saber qué estabas haciendo junto al río —comentó St. James.

Josie pareció confusa y agitó las manos.

—No era en el río, exactamente, y tampoco nada malo. De veras. Y solo se trata de un favor. Bastará con que mencionen mi nombre. «Una joven salió a recibirnos en el aparcamiento, señora Wragg. Alta. Un poco desgarbada. Dijo que se llamaba Josie. Era muy agradable.» Si lo dejan caer así, mamá se calmará un ratito.

—¡Jo-se-phine! —gritó una voz de mujer en algún lugar del hostal—. ¡Jo-se-phine Eugenia Wragg!

Josie se encogió.