Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

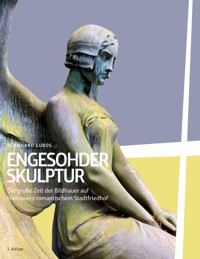

Engesohder Skulptur, ein deutscher Musterfall figurativer Sepulkralplastik von 1890 bis 1930. Ein Buch über die Großen Fünf: Carl Echtermeier, Karl Gundelach, Hans Dammann, Roland Engelhard, Georg Herting und ihre Nachfolger. Die Suche nach dem Schöpfer und Engesohder Geschichten. Das ganze Künstlertableau des Engesohder Stadtfriedhofs. Mit diesem Projekt erhalten die imposanten Figuren ihren Künstlernamen. Der große Kartenteil von 40 Abteilungen zeigt 192 Kunstwerke - mit Künstlername - und ihre genauen Standorte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zum Geleit

Liebe Kunstfreundin, lieber Kunstfreund, mit der Engesohder Skulptur besitzt Hannover einen kulturellen Schatz, frei zugänglich mit Respektierung der postmortalen Menschenwürde und in Rücksicht auf die gartentechnisch gepflegte Anlage. Dem Erhalt für kommende Generationen wurde teils durch Eigeninitiative der Grabstätteneigentümer teils durch die aufmerksame Arbeit der Stadtverwaltung Bereich Friedhöfe bislang Genüge getan.

Das Projekt, welches diesem Buch zugrunde liegt, kümmert sich nunmehr um die grandiosen Bildhauer, um die Urheberschaft der beeindruckenden figurativen Geschöpfe aus Stein und Bronze auf diesem Gelände. Ziel ist es, die Künstler zu benennen, sie aus der Vergessenheit zu holen und ihre Zeit zu verstehen, in der es ihnen ermöglicht wurde, solch aufwändige Werke der Sepulkralkunst zu schaffen.

Geistreich, poetisch und phantasievoll schufen sie ihre Grabmalfiguren, die uns auf Hannovers romantischem Engesohder Stadtfriedhof in aller Stille von der Melancholie einer Epoche, von der Kraft des Ausdrucks symbolistischer Bauplastik, vom Mut zum Monumentalen und von Jugendstilgrabmalen als Gesamtkunstwerke berichten.

Die Recherche Ihres Autors hat ein nahezu komplettes Künstlertableau von gut 50 Bildhauern ans Licht gebracht. Daraus werden wir eine Hand voll als Ausnahmespezialisten der Grabmalplastik identifizieren, wir werden sie „Die Großen Fünf“ nennen.

Innerhalb der mittlerweile über 160-jährigen Geschichte des Friedhofs können wir vier Jahrzehnte lokalisieren, in denen diese anspruchsvollen Skulpturen entstanden. Jede Zeit hat ihre Regeln in der Gesellschaft, in der Politik und natürlich auch in der Kunst. Der Bildhauer hat an seiner in Stein gemeißelten oder über das Wachsausschmelzverfahren in Bronze gegossenen Figur die Regeln hinterlassen, die seine Zeit, seine Epoche ausmachten. Wenn wir diese kennen, können wir sie in der Plastik wiedererkennen.

Begleiten Sie den Autor bei der Suche nach dem Schöpfer, im Fall Wegener, in der Frage Serielles oder Unikat, bei erfolgreichen Zuschreibungen über künstlerische Kriterien.

In manchen Fällen ergaben sich bei der Recherche nach der Urheberschaft interessante Hintergrundinformationen, überraschende Verschachtelungen von Ereignissen, so entstanden regelrechte Geschichten, Engesohder Geschichten.

Für Ihren nächsten Besuch hält dieses Buch am Ende einen detaillierten Kartenteil vor, so können Sie eine Plastik, auf die Sie per Zufall stoßen, identifizieren oder gezielt zu einem von 192 Kunstwerken navigieren.

Neben den ins Tableau aufgenommenen 17 Reliefs, 5 Portraitbüsten, 4 Kopfportraits, 26 Portraitplaketten und 7 anders gearteten Arbeiten, wie zwei Mosaiken, gilt unser besonderes Augenmerk den 133 Figuren und Figurengruppen, die seit gut einem Jahrhundert der Vergänglichkeit trotzen und auf ihre Art versuchen, uns die Ewigkeit zu erklären.

Und bestimmt kommen Sie darauf, mit wem wir bei Frida die Ehre haben könnten, die uns mit ihren Gedanken thematisch durch die jeweiligen Aspekte des Buches folgt.

Autor

Bernhard Lubos (Jahrgang 1966) ist selbst als Bildhauer tätig. Seit einigen Jahren nutzt er ausgedehnte Besuche des Engesohder Stadtfriedhofs um zu zeichnen und die Arbeitsweise der Bildhauer zu studieren. Da sich mit der Zeit ein tieferes Verständnis und ein umfangreiches Fotoarchiv der figurativen Kunst vorort bildete, entschloss er sich 2024 die gesamte Anlage mit den darauf befindlichen künstlerisch wertvollen Objekten zu katalogisieren, kartographieren und sich um die künstlerische Urheberschaft zu kümmern. Als Autor des 2023 erschienenen Buchs „Moderne Plastik vor dem Durchbruch der Abstraktion – Die letzten figurativen Klassiker geboren bis 1900“ war es ihm ein Vergnügen, das so entstandene Künstlertableau in kunstgeschichtlichen Zusammenhang und dem Leser in einer verständlichen und, wie er hofft, unterhaltsamen Art näher zu bringen.

Lubos ist Diplomdesigner, hat nach dem Besuch einer privaten Kunstschule Architektur, dann Produktdesign studiert und als Grafikdesigner sowie Zeitschriftenlayouter für Verlage gearbeitet. Seit 2016 gilt sein Interesse in zunehmendem Maße der figurativen Plastik, im eigenen Schaffen sowie als Forschender und Autor mit der Mission, die mit viel Verve und Eleganz arbeitenden Bildhauer vergangener Jahrhunderte aus der Vergessenheit zu holen. Künstlerische Schätze, wie die vom Autor getaufte „Engesohder Skulptur“, lassen sich wohl am besten bergen, wenn man sie benennen kann.

Inhalt

KAPITEL 1 — DIE GROSSEN FÜNF

Carl Echtermeier (1845–1910)

Geistreicher Naturalismus

Karl Gundelach (1856–1920)

Alles beginnt mit Wilhelm Engelhard

Poetischer Portraitist

Hans Dammann (1867–1942)

Die Sache mit der Melancholie

Hochzeit der Grabmalkultur

Phantasievoller Alleskönner

Roland Engelhard (1868–1951)

Feinsinniger Idealist

Gesamtkunstwerk Jugendstilgrabmal

Georg Herting (1872–1951)

Symbolismus in der Bauplastik

Faible für Monumentales

Die Jugendstilphase

Die Kraft des Ausdrucks

KAPITEL 2 — DIE NACHFOLGER

Das Phantom von Engesohde

Oskar Garvens (1874–1951)

Etwas verlaufen

August Waterbeck (1875–1947)

Vereinfachte Form

Clemens Werminghausen (1877–1963)

Der Meditative

Karl Ahlbrecht (um 1879–unb.)

Vergessener Klassiker

KAPITEL 3 — DIE SUCHE NACH DEM SCHÖPFER

Der Fall Wegener

Serielles versus Unikat

Künstlerische Kriterien

KAPITEL 4 — ENGESOHDER GESCHICHTEN

Der Kirchenaltar

Der General und das Epitaph

Vom Urnenentwurf zur Skulpturikone

Der doppelte Diethel

Der Wille war da

Miniaturwelten

KAPITEL 5 — DAS GANZE KÜNSTLERTABLEAU

KAPITEL 6 — DIE ENTSTEHUNG DER ABTEILUNGEN

KAPITEL 7 — DER KARTENTEIL

Gesamtübersicht

RUBRIKEN UND SERVICE

Impressum

Autor

Bildhauerverzeichnis

Methoden zur Feststellung der Urheberschaft

Danksagung

Datenschutz

Bildnachweise

Quellen

15. August 1950 · 10:00 Uhr. Abteilung 25.

Mit ihrem Glockenhut und dem grünen Gehrock erscheint sie im Outfit der 1920er. Stilsicher, denn die Tasche, die sie mit beiden Händen vor sich herträgt, und die ebenfalls schwarzen Damenschuhe wirken nicht zu modisch. Vielleicht haben wir uns etwas zu warm angezogen, denkt Frida und blickt in den blauen Himmel, doch später am Bahnhof kann es kühler werden. Wann fuhr der Zug nochmal zurück nach Berlin?

Das pittoreske Eingangsgebäude und die Kapelle machen mit ihren Rundbögen einen neoromanischen Eindruck. Kunsthistorisch ist er innerhalb des Historismus geplant und entstanden, das ist ihr bewusst, sie hat ihr Leben lang mit Kunst zu tun gehabt. Und, je mehr Abteilungen sie durchdringt, desto intensiver erfüllt sie eine Empfindung von Romantik.

Lange schlendert sie gemächlich dahin. Sie überlegt sich, ob sie beginnen soll, die Eichhörnchen zu zählen, die ihren Weg kreuzen. Dann betritt sie schließlich eine fürstliche Gartenanlage, so kommt es ihr vor. Sie steht mitten in einer als großes Halbrondell angelegten Abteilung, viele Blumenbeete zwischen den Gräbern, keine Bäume, es wird ihr zu warm, sie geht zum Rande hin, hinter der Friedhofsmauer sieht sie wieder große Bäume. Unmittelbar vor der Mauer, vor dem größten Grabmal der Abteilung, steht Frida endlich im Schatten. Wie prüfend, den Kopf etwas zur Seite geneigt, betrachtet sie drei, eine stehende und zwei sitzende, mit wallenden Kleidern ausstaffierte Damen aus Stein. Wie Burgfräulein sitzen sie da. Der romantische Carl mit C war hier zu Gange. Schuldig im Sinne der Anklage. Sie freut sich.

KAPITEL 1

Die Großen Fünf

1. Grab Mencke, 1897 Stehende und Kniende, Stein · Karte 25K

Wir gehen gleich ins Volle. Gleich zu Anfang wollen wir die fünf wichtigsten Künstler, bezüglich ihrer Präsenz auf diesem Friedhof, behandeln. In der Kombination von Qualität und Quantität ragen sie deutlich aus dem gesamten Künstlertableau hervor. Gleichzeitig finden wir über ihre Geschichte und ihre Werke am schnellsten Zugang zu den künstlerischen und kulturpolitischen Zusammenhängen der großen Zeit der Grabmalplastik in Deutschland.

Geistreicher Naturalismus

Beginnen wir bei einem Meister des Portraits und der anmutigen Arme und Hände.

Als 25-Jähriger hat er großen Erfolg mit einem tanzenden Faun nebst einer tanzenden Bacchantin, die quasi den Abschluss seiner Ausbildungszeit darstellen, zum einen handwerklicher Art, die in der Werkstatt seines Vaters als Gipsformer beginnt, zum anderen künstlerischer Art über Besuche der Kunstakademien in Kassel, München und Dresden. Es handelt sich um Carl Friedrich Echtermeier, geboren 1845 in Kassel. Auf den preußischen Fritz im Namen legt er keinen übergroßen Wert, seinen „Karl“ möchte er aber bitte mit C geschrieben haben, er selbst signiert seine Werke mit C. Echtermeier, indem er das C in Form einer Ligatur mit dem E verbindet (Abb. 6).

Diese frühe Phase manifestiert sich in einem sehr ausschmückenden Stil. Wir reden hier vom Neobarock, dem vorherrschenden Stil in der Kaiserzeit in Deutschland.

2. Klassischer Formenkanon Grab Wessel, Von Nerée, 1879–1899 Stehende, Stein · Karte 25E Künstler unbekannt

3. Ein „Echtermeier-Gesicht“ Grab Koehler, 1892–1903 Ausschnitt, Sitzende links · Karte 25D

4. Reiche Gewänder als Statussymbol Grab Koehler, 1892–1903 Stehende, flankiert von zwei Sitzenden, Stein · Karte 25D

Von Berlin aus setzt im Besonderen Reinhold Begas (1831–1911) Maßstäbe, als wahrscheinlich einflussreichster deutscher Bildhauer in dieser Epoche.

Das liegt unter anderem daran, dass Kaiser Wilhelm II., der von 1888 bis 1918 regiert, seine Arbeiten schätzt und ihn geradezu mit Aufträgen überschüttet, wie etwa für seine „Puppenallee“, wie sie die Berliner damals nennen, eine 750 Meter lange „Siegesallee“ mit 32 großen Denkmalen, mit denen die Geschichte des Hohenzollerngeschlechts, von dem Wilhelm abstammt, glorifiziert werden soll.

Ernst Herter (1846–1917) folgt ihm in Sachen Neobarock und Virtuosität in die Fußstapfen, er stattet gerade mit seinem „Sterbenden Achill“ Sissis Achilleion auf Korfu aus, ein 1890 bis 1892 erbauter Palast, welchen die österreichische Kaiserin Elisabeth bis zu ihrer Ermordung 1898 immer wieder besucht. Der Berliner ist dann von den 1840ern gemeinsam mit Adolf von Hildebrand (1847–1921), der von München aus die Szene überstrahlt, prägend in Deutschland. Während Hildebrand, der zunächst beweist, dass er genauso detailreich und hypernaturalistisch Körper formen kann, sehr bald zu einem reduzierterem Stil findet, dem Neoklassizismus, seine eigene Theorie in der Anschauungsweise von Plastiken entwickelt, in seinem Buch „Das Problem der Form in der Bildenden Kunst“ formuliert und nach der Überlieferung damit die Ausbildung in der Münchener Akademie maßgeblich beeinflusst.

In diesem Kontext befindet sich also Carl Echtermeier, der – nach einer Italienreise, was für den ernstzunehmenden deutschen Bildhauer seinerzeit Pflichtprogramm war, um sich die altrömischen Plastiker und Renaissancegrößen vor Augen zu führen und sich so quasi den letzten Schliff zu holen – inzwischen Braunschweiger ist, dort und in Magdeburg Aufträge für Denkmale erhält und an der TH Braunschweig Modellieren und Bossieren lehrt. Bossieren meint ein direktes Erstellen einer Figur mit einem speziellen Wachs, was sonst nur einen Teil im Abgussverfahren des Modells übernimmt.

Für sein Können und sein Selbstbewusstsein spricht auch, dass er sich bei einem Wettbewerb für ein Bismarck-Denkmal in Berlin beteiligt – der spätere Gewinner, wir ahnen es: Reinhold Begas, wer auch sonst in Wilhelms preußischer Hauptstadt. Immerhin realisierte die Stadt Magdeburg Echtermeiers Entwurf. In seiner Sepulkralkunst, der er sich überwiegend um die Jahrhundertwende widmet – er selbst stirbt 1910 in Braunschweig, gelangt er zu einem Stil, der sich gut mit „Geistreicher Naturalismus“ beschreiben lässt.

Schauen wir uns dazu Echtermeiers Plastiken in Engesohde mal genauer an. Seine zwei Hauptwerke hier finden wir in Abteilung 25. Was uns unmittelbar auffällt, sind seine geradezu erschreckend lebensnahen Gesichter, nicht nur in der Frontalen, sondern auch in seitlichen oder dreidimensional gedrehten Ansichten. Die Augen weichen von Skulpturen nach dem griechischen Ideal ab, wo Oberund Unterlid überdeutlich klare Konturen erhalten. Vergleichen wir seine Gesichter mit einer Nachbarfigur, die nach dieser Art entworfen wurde (Abb. 2): Echtermeiers Augenpartien sind naturalistisch, lebensecht, wie fotografisch festgehalten, nur eben räumlich (Abb. 3). Auch die Nase folgt nicht dem griechischen Kanon, zwischen Nase und Stirn bildet sich ein natürlicher Absatz, das ganze Gesicht von Stirn über Wangen, Mund und Kinn vereinfacht oder stilisiert er in keinster Weise, spannungsvoll geformt zeigt es die Attraktivität seiner Modelle, die in ihrem Ausdruck eine Geschichte erzählen. Das ist das typische des Neobarocks, dass die Protagonisten mit all ihren Details in einer einzigen Pose – zugegeben, das geht ja auch nicht anders, ist ja Skulptur und kein Schauspiel – eine ganze Geschichte erzählen. Und die handelt hier auf diesem Friedhof oft von Trauer und Melancholie. Desweilen sehen wir aber auch Szenen meist von Engeln vorgetragener Verheißungen – über die Auferstehung – begleitet von hoffnungsvoller, staunender Mimik bei den lauschenden Menschenwesen wie hier bei Echtermeiers Grabmal für Familie Mencke (Abb. 1).

5. „Echtermeier-Hände“ Grab Hoffmann, 1892 Sitzende, Stein · Karte 40E

6. „CE“, Echtermeiers Ligatur-Kniff bei seiner Signatur mit Jahreszahl

Insbesondere den Begriff der Romantik, die in der Plastik ab den 1830ern menschliche Gefühle in den Fokus nimmt, können wir bei Echtermeier unbedingt wiederfinden. Beim imposanten Grabmal Koehler in dieser Abteilung scheint es sich um Portraits zu handeln (Abb. 4). Die Gesichter folgen nicht einem Ideal, sondern sind Spiegelbilder der Charaktere, der Persönlichkeiten. Wir erkennen den Bildhauer als hervorragenden Portraitisten. Die Auftraggeber müssen sich mit seinem geistreichen Naturalismus sehr geschmeichelt gefühlt haben. Aber züchtig geht es bei ihm zu. Das bedingt auch die Zeit, vor dem Jugendstil in deutschen Landen. Seine Protagonistinnen sind reichlich in wallende Kleider gehüllt, Kopfbedeckungen, Tücher, Überröcke, von Kopf bis zu den Fußknöcheln: Stoff, Stoff, Stoff. Aber reiche Kleidung adelt hier die Trägerin. Die Romantik bringt auch nationale Ideale aus der Ritter- und Sagenwelt des Mittelalters mit sich. So werden die Dargestellten als Edelfrauen kenntlich, die unendlich vielen Falten und Details der Kleidung werden wichtig für den portraithaften Gesamteindruck einer wichtigen Dame der Dynastie.

Auch bei männlichen Darstellungen biblischer Thematik verwendet er große Sorgfalt auf die faltenreichen Gewänder, wie beim Grabmal Ebeling, am Wegesrand zur Abteilung 9, wo er äußerst virtuos ein Bildmotiv des damals bekannten Malers Bernhard Plockhorst (1825–1907) ins Dreidimensionale überträgt. In Stein gehauen sehen wir da den sitzenden Jesus, der einen knienden Jüngling tröstet, aus dem Jahre 1898.

Die Möglichkeit, dem Menschlichen und Gefühlvollen Ausdruck zu verleihen, beschränkt sich also für Echtermeier in Bezug auf seine Friedhofsplastik auf die unverhüllten Gesichter und Hände. Bei der charakterisierenden Darstellung scheint dieses Manko für ihn nicht allzu gravierend auszufallen, verraten doch gerade die Hände, so man sie meisterlich umsetzen kann, soviel über einen Menschen. Wir wissen, Arme und Hände besitzen eine eigene Sprache, die Gestik, welche eine verbale Kommunikation ersetzen kann. Wie Arme und Hände schweigen können, zeigt Echtermeier an einer in Stein materialisierten Trauernden am Grabmal Hoffmann (Abb. 5) von 1892. Die Steinart lässt feine Strukturen zu, die Oberfläche zeigt sich inzwischen jedoch aufgeraut und dunkelgrau angelaufen. Speziell durch ihre Hände erhält die vor dem Grab Sitzende, die in sich gekehrt ist, in Gedanken und Melancholie verharrt, Anmut und Eleganz.

Das ist eine Fähigkeit, welche die nächste Bildhauergeneration, der wir gleich bei der Arbeit über die Schulter blicken wollen, von Carl Echtermeier lernen konnte.

Alles beginnt mit Wilhelm Engelhard

Doch zuvor müssen wir noch ein wenig zurückgehen – zeitlich, denn wir sollten kurz über einen großen Namen in der Kunstgeschichte Hannovers sprechen, der essentiell für den Lebensweg der nun folgenden Hauptakteure der Bildhauerkunst auf dem Engesohder Parkfriedhof ist. Ein Künstler, der selbst Schüler von den beiden wahrscheinlich wichtigsten nicht-italienischen Bildhauern des Klassizismus war, von Bertel Thorvaldsen (1770–1844) in Kopenhagen sowie Ludwig Michael Schwanthaler (1802–1848) in München, und anschließend drei Jahre in Rom lebte. Es ist Wilhelm Engelhard (1813–1902), der durch einige Denkmale in Hannover bekannte Maler und Bildhauer.

Am herausragendsten in seinem Werk ist vielleicht die Friesreihe „Nordisches Heldenleben“ nach der Edda, in der er mit atemraubender Präzision und Naturtreue die Körper der Protagonisten meist im Flachrelief, teils im Halbrelief, herausarbeitet.

Zu sehen ist der Edda-Fries heute nur noch auf Fotos. In Gestalt von Zeichnungen hing er schon in der Weltausstellung 1851 in London und sollte später einmal in der Marienburg in Marmor realisiert werden. Den Fries installierte man zunächst in der Gipsversion im ersten Geschoss der glasüberdachten Halle des Welfenschlosses. Dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, zeigte sich auch hier die sprichwörtliche Radikalität der Städteplanung der 1950er. Für das an sich hehre Ziel, eine moderne Hochschule zu schaffen, die heutige Leibniz Universität Hannover, wurde der Kern des Schlosses umgebaut. Doch anstatt darüber einen Gedanken zu verlieren, wohin man das historische Kulturgut verbringen könnte, wurde 1956 das gesamte Foyer mit dem Edda- Fries und weiteren 18 Portraitbüsten vernichtet, so berichtete es der Architekt Friedrich Lindau.1

Zwei Kostproben hinterlässt Wilhelm Engelhard auf dem Gelände des Engesohder Friedhofs: einen sitzenden Engel aus dem Jahre 1880 in den südlichen Arkaden des Eingangsgebäudes sowie von 1891 eine Portraitbüste seines verstorbenen Künstlerkollegen Heinrich Brehmer in Abteilung 40, beide aus Stein. Seine plastischen Erfahrungen– gerade auch im Relief – gab Wilhelm Engelhard in Hannover unter anderem an seinen Sohn Roland Engelhard und an Karl Gundelach weiter, die wiederum beeindruckende Werke, insbesondere in der Grabmalkunst, hinterließen und die wir nun hier auf diesem romantischen Parkfriedhof näher kennenlernen wollen.

Poetischer Portraitist

Karl Gundelach (1856–1920) ist zwar nur elf Jahre jünger als Carl Echtermeier, trotzdem ist er Bestandteil einer vollkommen neuen Generation, die den europaweit aufkommenden Jugendstil in Hannover zur Anwendung bringt, und die im späteren weitere moderne Ansätze in der Plastik mit Vergnügen mitträgt.

Dazu gehört auch ein neues Körperbewusstsein, eine Befreiung vom Dogma der menschlichen Darstellung in standesgemäßer Tracht und Montur. Männer ohne Rauschebart oder Offiziersuniform und Frauen, die sich selbstbewusst, emanzipatorisch, in ihrer betonten Körperlichkeit geben.

Der wie Gundelach im Jahre 1856, aber in Köln geborene Bildhauer Peter Breuer (1856–1930) ist ein Wirkungsmächtiger aus dieser Generation. Als Professor an der Akademie Berlin-Charlottenburg prägt er ab 1896 mit seinem eleganten, reduzierten Stil seine Schüler Fritz Röll, Felix Pfeiffer, Rudolf Belling sowie Hans Dammann, der auf diesem Gelände in einer der Hauptrollen zu sehen ist.

Zur epochalen Einordnung vielleicht noch ein Name, den Sie bestimmt kennen: Max Klinger (1857–1920). Der Leipziger stößt die Secessionen im deutschsprachigen Raum ab 1892 mit an, die ausschlaggebend für die Entwicklung der Moderne waren.

In diesem Zusammenhang dürfen wir hier in Hannover also Karl Gundelach sehen, als Akteur und als Lehrer, etwa von Georg Herting (1872–1951).

Karl Gundelach erblickt am 16. Juni 1856 in der Deisterstraße 19 in Linden, das damals noch nicht zur Stadt Hannover gehört, das Licht der Welt. Nachdem sein künstlerisches Talent aufgefallen ist, betritt er mit 17 Jahren als Lehrling das Atelier von Wilhelm Engelhard. Da muss er auch den kleinen fünfjährigen Roland schon herumspringen gesehen haben. Der Ausbildung folgt ein Studium bei Friedrich Schaper an der Berliner Kunstakademie. Noch in Gundelachs Berliner Zeit entsteht der „Friedensengel“ für den Lindener Bergfriedhof, nach 1884.

7. Grab Bartels, 1902 Stehende, Stein · Karte 40E

Bis zur Jahrhundertwende unternimmt er ausgedehnte Reisen nach Schweden, Italien, Frankreich und Belgien. Es gibt Ausstellungsbeteiligungen in zahlreichen deutschen Städten, im norditalienischen Turin wird er mit einer Silbernen Medaille prämiert.2

Wieder nach Hannover zurückgekehrt, lehrt er ab 1900 an der Kunstgewerbeschule.

1902 beerbt er Wilhelm Engelhard als Dozent, später als Professor, für das „Modellieren in Ton von Ornamenten in verschiedenen Stilformen und Modellieren nach figürlichen Vorlagen“ an der Technischen Hochschule Hannover.

Die Auftragslage wird von einer langen Zusammenarbeit mit dem Architekten Otto Lüer begünstigt, der vor allem im Stil der Neugotik und Neuromanik Kirchen, Villen und Denkmale erbaut, wozu Gundelachs poetisch naturalistischer Stil hervorragend passt. Ein Beispiel dieses gemeinsamen Wirkens ist das Hölty-Denkmal in der Innenstadt von 1901.

Zudem hat Gundelach die Reliefkunst seines alten Meisters Wilhelm Engelhard augenscheinlich gut verinnerlicht und zeigt dies etwa an den Hochrelieftafeln der Eingangsfront des Landesmuseums in Hannover, die er gemeinsam mit Friedrich Küsthardt und Georg Herting gestalten darf. Auf einem seiner Motive erscheint die Kurfürstin Sophie von Hannover mit ihrem Berater Gottfried Wilhelm Leibniz. Diese Fertigkeit im Relief zeigt er auch bei Portraitplaketten, die unter anderem auf Gräbern in Engesohde auftauchen. Wenn wir also eine solche Bronzeplakette mit der Signatur K.G. und zugleich ein Motiv eines Jungen mit Weltkugel vor uns haben, deutet dies auf Gundelach und seine Beschäftigung mit dem Ort der Wissenschaft hin (Abb. 8).

In Sachen Bronzeskulpturen müssen wir uns heute etwas bescheiden, die lebensgroße des 1907 eingeweihten Rudolf-von-Bennigsen-Denkmals am Maschpark oder sein bronzener Schmied mit Merkurstab am Holzmarktbrunnen Hannover wurden zu militärischen Zwecken im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Um so erfreulicher die Tatsache, dass das bronzene Grabdenkmal für Ludwig Hölty (Abb. 10) so gut erhalten ist und es nun an exponierter Stelle den Goseriedeplatz mit anderen versetzten Grabmalresten des Alten St.-Nikolai-Friedhofs aufwertet.

Gundelach stellt dabei einen stehenden, bis auf einen schmalen Hüftschurz nackten Jüngling dar, der sich mit nach vorne gerichtetem Arm auf eine Säule aufstützt und in leichtem Kontrapost auf der anderen Seite die Hüfte nach außen stemmt. In dieser lockeren Pose, die einen deutlich femininen Charakter abgibt, ist die Jünglingsfigur eine seltene wie erfrischende Abwechslung zum im Historismus üblichen heroischen Männerbild.

Bei dem melancholisch dreinschauenden Engel, der am Grabdenkmal der Schlüterschen sitzt (Abb. 11), könnte es sich im Modellvergleich um denselben hübschen jungen Mann handeln. Karl Gundelach, der nach Berichten fast drei Jahrzehnte überaus glücklich mit Ida Helmholz verheiratet war, deren Vater Instrumente und Klaviere in Gronau produzierte,3 hat bei seiner figurativen Kunst keine Prämissen, er führt uns seine naturalistische Begabung bei Frauendarstellungen, wie am Grabmal Bartels oder am Grabmal Strack in den nördlichen Arkaden (Abb. 12), gleichermaßen vor Augen wie seine anatomisch durchdeklinierten Männerkörper, etwa beim sitzenden Bergmann am Grabmal Eilers (Abb. 9).

8. Motive aus der Arbeit an der Fassade des Landesmuseums Grab Hinneschiedt, 1911 Plakette, Bronze · Karte 10D

9. Gundelachs Portraitkunst zieht sich über den ganzen Körper Grab Eilers, 1906–1917 Sitzender Bergmann, Stein · Karte 15C

10. Modellvergleich: Stehender Jüngling vom Hölty-Denkmal, Alter St.-Nikolai-Friedhof in Hannover, 1901

11. … und Sitzender Engel in Engesohde, Grab Schlütersche, nach 1900 · Karte 25H

Wenn wir uns die Stehende am Grabmal Bartels anschauen (Abb. 7), samt den steinernen Aufbauten mit den Inschriften, kommt uns sofort der Jugendstil in den Sinn. Das trifft definitiv auch zu. Er macht sich bei diesem Werk sichtbar in der Form, in der Entstehungszeit, in der Schrifttype, in den floralen Ornamenten. Die Figur ist mit der sie umgebenden steinernen Architektur ein Gesamtkunstwerk. Gundelachs Frauenfigur ist körperbetont, die sich an die Haut eng anfügende Toga bildet lange, elegant geschwungene Linien. Dies sind alles Eigenschaften des Jugendstils.

Aber ihr Körper ist nicht überlängt. Auch das Gesicht erhält keine idealistische Veränderung, wie beispielsweise einen Weichzeichner-Effekt. Dazu lässt sich Gundelach nicht verleiten, dazu ist er als naturalistischer Ausnahmekünstler viel zu sehr Portraitist – und vielleicht ist das ja seine Ida, die da steht.

Gleichzeitig lässt Gundelachs poetischer Stil die Körper unter den Bekleidungen aufblühen. Die Trauernde aus einem weißen, marmorartigen Stein in den nördlichen Arkaden am Grabmal Strack (Abb. 12 + 13) zeigt uns, dass der Stoff mit seinen Faltungen den Körper zwar umhüllt, ihn aber im Grunde genommen nicht mehr verdeckt, wie es noch bei Echtermeiers Figuren der Fall war, sondern, im Gegenteil, ihn noch vorteilhafter erscheinen lässt und weiter beschreibt.

Dieses Stilmittel haben wir in der Plastik selbstredend schon öfter gesehen, vielleicht haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Beispiele von den großen italienischen Meistern der römischen Barockskulptur, wie Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680), oder Werke vom bedeutendsten Vertreter des italienischen Klassizismus, Antonio Canova (1757–1822), vor dem inneren Auge.

Diese Art Attraktivität und Frische in die figurative Plastik zu bringen war in Deutschland lange nicht angesagt, besonders im Norden unter einem recht prüden preußischen Kulturdiktat. Doch der künstlerische Horizont erweitert sich mit der Industriealisierung. Gundelach bringt das jetzt nach Hannover, auf die Grabstätten, aber stets mit Fingerspitzengefühl: nicht auf provokante, sondern auf elegante und verträgliche Art und Weise. Es sind in Bezug auf die Bestimmung der Örtlichkeit tolerable Entwürfe.

Die beschriebene Trauernde in den Arkaden mit ihrem feinen hauchdünnen Kleid mag jedoch nicht so recht in den Jugendstil-Kanon passen. Im Jugendstil wäre es natürlich auch üblich, körperbetont zu arbeiten, aber beim Stoff wäre es uninteressant darzustellen, ob es sich um Seide oder um Garne aus Wolle oder Leinen handelt.

Die Tücher würden florale, ornamentale Linien bilden und zwar großzügig, im Sinne von deutlich, zusammengefasster. Desweiteren werden die Linien im Jugendstil in das Gesamtwerk eingebunden, wie Gundelach es am Grabmal Bartels bei der mittleren Falte des Kleides macht, welche eine Mittelachse des gesamten Grabmals bildet. Zudem werden Linien von Stoffen oft getaktet, durch Wiederholung ergibt sich ein Muster, das der Plastik selbst architektonischen Charakter gibt und sich meist in der umgebenden Architektur und in Ornamenten wiederfindet. Aber wir können Jugendstil-Liebhaber trösten, erstens ist Karl Gundelach nicht der Einzige, der in einer Phase auf den Jugendstil absolut eingeht und ihn dann nach einer Zeit wieder fallen lässt, zweitens werden wir Jugendstilwerke noch von weiteren Künstlern in Engesohde finden und drittens musste Gundelach trotz seines poetischen Stils auf die Befindlichkeiten seiner Kundschaft eingehen und beim Geschmack der Leute um die Jahrhundertwende war der reine typische Jugendstil nach allen Quellen eher selten nachgefragt, es dominierte der Historismus. Und das blieb so bis zum Ende der Regentschaft des letzten Deutschen Kaisers Wilhelm II. am Ende des Ersten Weltkriegs.

12. + 13. Gundelachs Bekleidungen schmücken den Körper mehr als ihn zu verdecken Grab Strack, um 1900 Stehende, Stein · Karte 01B

Danach, nach dem einschneidenden Erlebnis des Krieges und der Spanischen Grippe, kam der Jugendstil nicht mehr zurück. In der Verarbeitung des Traumas schufen die Künstler nüchterne Werke, Gefühle wie Träumereien oder Melancholie wurden außen vor gelassen. Es folgte die Neue Sachlichkeit. In der Bildhauerei bedeutete dies sportliche Figuren mit Gesichtern von nüchterner, teilnahmsloser Mimik. Ob wir dazu auf diesem romantischen Stadtfriedhof noch etwas finden? – nun, wir werden sehen.

Im Werk von Karl Gundelach zeigt sich dieser Paradigmenwechsel nicht mehr, an den Folgen eines Schlaganfalls stirbt er am 19. Januar 1920 mit 63 Jahren. Er, der feinen Ausarbeitung menschlicher Gefühle verpflichtete poetische Portraitist, der es vermag Angehörige und Besucher so vieler Grabmale zum Nachsinnen und Träumen zu bringen, findet seine eigene Ruhestätte auf dem Stadtfriedhof Stöcken am Grabmal der Familie Helmholz, der Familie seiner Ida, für das er einen Friedensengel geschaffen hatte.

14. „Melancholie“, 1897 Henryk Glicenstein (1870–1942)

Foto: aus „Die Plastik“ 1913, Verlag Georg D.W. Callwey, München

15. „Träumerei“, 1900–1904 Max Levi (1863–1912)

Foto: Katalog Berliner Kunstauktionshaus Gebrüder Heilbron Berlin

16. „Der Traum“, 1904 Martin Schauß (1867–1927)

Foto: alte Postkarte

17. „Die Träumende“, 1908 Otto Stichling (1866–1912)

Foto: aus dem Monatsheft „Kunst für allle“ von 1909

Die Sache mit der Melancholie

Nachdem wir diesen Vorreiter Jahrgang 1856, Karl Gundelach, kennengelernt haben, lassen Sie uns nun zu den 1860ern gehen. Stilistisch beherrschen und bedienen sie alles, außer Abstraktion. Sie profitieren von den aus der Antike herausführenden Entwicklungen ihrer deutschen und französischen Vorgänger am meisten und befördern einen wahren Boom in der figurativen Skulptur vor dem Ersten Weltkrieg. Noch im Historismus ausgebildet, mit seinen je nach Sujet von Gotik über Barock bis Klassizismus entlehnten Stilelementen, sind die 1860er die Gruppe, die als gestandene Bildhauer, mit etwa 30 bis 45 Jahren im Zenit ihrer Schaffenskraft stehend, den Jugendstil am extensivsten prägen.

Doch bevor wir uns der kunsthistorisch wichtigen Verbindung von Grabmalkunst und Jugendstil widmen, sei an dieser Stelle eine gemeinsame Geisteshaltung beschrieben. Die Industrialisierung um die Jahrhundertwende raubt den Menschen die Beschaulichkeit. Mit dem Maschinenzeitalter scheint die Zeit immer schneller zu rasen. Die künstlerische Gegenbewegung antwortet darauf, indem sie sich auf menschliche Gefühle konzentriert – Träumereien, Melancholie.

Die Bildhauer überbieten sich nun gegenseitig in figurativen Darstellungen dieser Wesenszüge (Abb. 14–17) und geben den Menschen so gewissermaßen die Zeit zurück, uns heute natürlich eingeschlossen.

In den Beispielen sehen wir eine innehaltende Gitarrespielerin, wahrscheinlich ein Portrait seiner Tochter, aus der Hand des Bildhauers Henryk Glicenstein (1870–1942), der regelmäßig im Münchener Glaspalast, wie in den Ausstellungen der Münchener und Berliner Secessionen, zu sehen war.

Max Levi (1863–1912) mit seiner „Träumerei“ zeigt wie ein Gesichtsausdruck auch mit offenen Augen eindeutig träumerische Wirkung haben kann. In Rom bezog der in Stuttgart geborene Student der Berliner Akademie 1893 als Stipendiat mit seinem Hund „Herr Kraus“ ein Atelierhaus der Villa Strohl-Fern und gehörte später mit Gustav Eberlein, Ferdinand Seeboeck und Louis Tuaillon zur legendären Kolonie deutschsprachiger Bildhauer in Rom. Dem Akt von Martin Schauß (1867–1927) mit der träumerischen Mimik fehlt zu einer Grabfigur nur noch die passende Kleidung, welche der Berliner detailversessene Hyperrealist an anderer Stelle, bei einem Marmorengel zeigt. Otto Stichling (1866–1912), der große Romantiker und Jugendstilkünstler bringt zusätzlich noch „träumende“ Hände mit ins Spiel.

Scheinbar wie gemacht für das Sujet der Sepulkralkunst, finden wir melancholische Motive auch im öffentlichen Raum und bei Kleinplastiken im Art-déco-Bereich. Dergleichen zeigte man um die Jahrhundertwende an renommierter Stelle, wie auf der jährlichen Großen Berliner Kunstausstellung (im Folgenden GBK genannt). Diese Tendenz zum Träumerischen und zur Melancholie um 1900 im Allgemeinen war ein Gesellschaftsphänomen. Ein melancholischer Blick war gewollt und nachgefragt und so finden wir ihn bei einem großen Teil der anspruchsvollen Plastik aus dieser Zeit auf diesem Gelände wieder, insbesondere bei Werken von Karl Gundelach, Hans Dammann und Roland Engelhard.

18. Vielleicht die Ikone deutscher Grabmalplastiken: Dammanns „Sitzende Trauernde mit Urne“, in Stein vor 1904 Bronze · Karte 01R

Hochzeit der Grabmalkultur

Eine weitere gesellschaftliche Tendenz fördert in dieser Zeit die Qualität der Grabmale zusätzlich, nämlich der Anspruch der neuen industriellen Oberschicht, den erworbenen Status symbolträchtig an Familiengräbern zu untermauern. Die Zahl der Aufträge an Architekten für anspruchsvolle Grabmalbauten und an die naturalistisch exzellent ausgebildeten Bildhauer für Grabmalfiguren von hohem künstlerischen Wert explodiert geradezu in Deutschland. Nun, um 1900, holen die deutschen Großstädte auf in diesem Bereich, zu den europäischen Vorbildern, den italienischen Großstädten und natürlich zu Paris, der damaligen Welthauptstadt der Künste.

Die Bildhauerwerkstätten werden größer, angestellte Meister kommen hinzu, Gesellen und Lehrlinge können Entwürfe vorbereiten, der Künstler selbst hat nun mehr Zeit sich dem perfekten Ausdruck von Gesicht und Händen zu widmen.

Unternehmen, die vorher durch Metallwaren wie Besteck und Dekoration wuchsen, kaufen nun große Gießereien auf, die das Wachsausschmelzverfahren beherrschen oder Metallbeschichtungen galvanisch auftragen können, um große Bronzeengel für die Grabmale in ihren Katalogen anbieten zu können – wie die WMF aus Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg sich um 1900 die Münchener Galvanoplastische Kunstanstalt einverleibt. Der große stehende Engel aus Bronze gleich nach dem Eingang linker Hand in Abteilung 6 (Karte 06E) kann uns hier als Exempel dienen. Im neueren Teil der Anlage wurde ein etwas kleinerer Engel auf dem Grabmal Eggers platziert (Karte 27D). Die WMF stellt diese Figuren ab 1902 her.

Im Steinbereich beliefert schon 30 Jahre zuvor der Hersteller von Haushaltskeramik Villeroy & Boch aus Merzig Friedhofsausstatter mit Kopien von großen Engeln. Der Steinguss kommt auf, als günstigere Alternative zur Steinmetzarbeit. Ein Klassiker aus dem Repertoire des saarländischen Unternehmens ist eine stehende junge Trauernde, die sich auf einer Säule aufstützt. Eine finden wir auf dem Halbrund der Abteilung 25 am Grabmal Aluku-Schröter (Karte 25C), an der Zwillingsschwester laufen wir auf dem Weg zwischen der 34 und der 38 vorbei, am Grabmal Pickert (Karte 34B), sie wurden wohl zwischen 1883 und 1890 gefertigt.

Jeder Industrialisierungsschritt innerhalb der Grabmalherstellung wird in dieser Zeit jedoch von Handwerkerschaft und Künstlern zunehmend kritisch beäugt. Immer noch glatter werdende, maschinell geschliffene, Granitquader von einheitlichen Typengrabmalen werden beklagt, desgleichen die Herstellung von Grabmalfiguren als Massenprodukt, anonym, ohne Künstlerbezug.

Bei wenigen Gräbern in Engesohde tauchen ab und an auch Figuren von Steinguss-Herstellern aus einem eigentlich fremden Genre auf, dem heimischen Gartenbereich. Die tragen dann Gravuren mit Namen wie „Italogarden“ und man steht dort vor Bildnissen meist junger Frauen, mit attraktivem Körper, posierend ohne Trauer oder Melancholie im Gesicht, dem Ort und Anlass nicht zu einhundert Prozent entsprechend, aber scheinbar erschwinglich für Otto Normalverbraucher.

Bezogen auf die historischen Grabmalfiguren, die den Engesohder Stadtfriedhof schmücken, sind Katalogmodelle jedoch eher eine Seltenheit. Denn man lässt sich die Angelegenheit mit dem Familiennamen und dem repräsentativen Grab in den Jahren von etwa 1890 bis 1930 etwas kosten, nicht zuletzt weil man es kann.

Anstatt sich im Kunstmarkt oder bei öffentlichen Ausschreibungen aufwändig zu beteiligen, spezialisieren sich nun einige der Bildhauer auf die Nachfrage an Friedhofskunst, welche nicht zuletzt qualitativ vom neuen Industrieadel in den schnell wachsenden Städten enorm profitiert.

Phantasievoller Alleskönner

Bestes Beispiel ist der mit einer großen Reichweite und einer schier unglaublichen Anzahl an Bildhauerarbeiten im Grabmalsujet unübersehbare Hans Dammann. Er wird in Zusammenhang mit einem Unternehmen oder einer Organisation gebracht, die deutschlandweit Grabmale anbot und sich „Werkstätten für Friedhofskunst Plauen“ nannte. Vielleicht erklärt dies neben seinem Können die große Nachfrage auf dem Markt. Von nicht weniger als 130 anspruchsvollen Grabdenkmalen, an denen Dammann beteiligt war, wird berichtet, darunter monumentale Grabbauten auf dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Friedhof in Berlin-Charlottenburg und auf dem Friedhof Wilmersdorf. In Hamburg im Bereich des Ohlsdorfer Friedhofs stehen danach 15 seiner Arbeiten.

Bei ihm ist es schwer als Freund der figurativen Skulptur nicht ins Schwärmen zu kommen, möchte man über ihn schreiben. Einige seiner Entwürfe sind so gelungen, finden so zahlreich Bewunderung, dass sie auf verschiedenen Grabmalen an mehreren Orten auftauchen. Seine „Sitzende Trauernde mit Urne“ (Abb. 18) übernimmt dabei nochmals eine Sonderstellung, sie ist in ihrer Anmut und Eleganz, bei einer gleichzeitig modernen und frischen Ausstrahlung, zu einer Ikone geworden. Ein Kniff von Dammann bei ihr ist seine Fähigkeit auf dreidimensionale Begebenheiten einzugehen, wenn er sie auf einer Stele sitzen lässt und ihr langes Kleid so um die Ecke formt, dass die Kante betont wird. Er lässt sie schulterfrei in die Ferne blicken, die Urne mit einem Arm umschlingend, mit der anderen Hand das Kinn stützend. Der Rest des Körpers ist verhüllt. An den unterschiedlichen Höhen der Knie erkennen wir, dass ihre Beine verschränkt sind unter dem Kleid, das nun nach unten einen großzügig langen weiten Bogen schlägt bis zur Kante der kubischen Stele. So bekommt der ganze Aufbau, obwohl die eigentliche Figur sitzt, einen vertikalen Charakter wie eine Stehende und ist prädestiniert für ein Grabmal, wo eine einzeln stehende Stele gefragt ist. An solchen Kniffs zeigt sich das trittsichere Bewegen Dammanns im Raum, im figürlichen wie architektonischen.

Bei gängigen Themen, insbesondere in der Grabmalplastik, unterscheidet er sich nicht selten dadurch von seinen ähnlich virtuosen Bildhauerkollegen, dass er für solche konzeptionellen Überraschungen gut ist – für angenehme und beeindruckende.

Bestes Beispiel ist das, was mit Ihnen passiert, werte Leserin, werter Leser, wenn Sie in Engesohde durch die Abteilung 9 schleichen und zunächst von viel Vegetation verdeckt einen Seitenweg entdecken, der zum Grabmal der Familie Berding führt.

Plötzlich sitzt sie vor Ihnen! Im Kniesitz. Eine junge Frau in Gestalt eines Engels (Abb. 19). Sofort fallen Ihnen zwei Sachen auf: ihre Flügel sind riesig, als ob sie wirklich einen Menschen tragen könnten, und ihr Kopf ist der einer modernen jungen Frau. Ihr Gesicht hat nichts von an griechische Ideale Angepasstem, sie sieht aus wie eine, sagen wir, junge Berlinerin und mit ihrem Pagenschnitt und einer modischen kleinen Kopfbedeckung kommt sie daher wie eine Besucherin eines der großen Berliner Cafés der 1920er Jahre.

Vielleicht saß sie damals im Romanischen Café, östlich der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche – die mit der heutigen Turmruine auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg. Das Café mit aufwändiger neoromanischer Innenarchitektur und legendär übersichtlichen Speisetellern, war sicher nicht das größte, aber was seine Besucher und Stammgäste angeht von großer kultureller Bedeutung.