Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

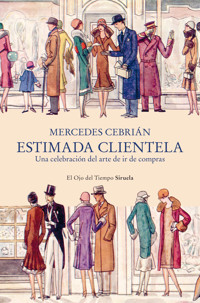

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: El Ojo del Tiempo

- Sprache: Spanisch

Estimada clientela celebra la relevancia que la experiencia de ir de compras ha tenido y aún sigue teniendo en nuestras vidas. A caballo entre el ensayo y la crónica y en un tono que mezcla a la perfección el análisis con el humor y la nostalgia, este libro nos pasea por los rituales de compra que forman parte de nuestro día a día y en los que no siempre reparamos: probarse ropa, elegir souvenirs o acudir a la ceremonia de las rebajas. También funciona como un atlas del paisaje comercial que nos lleva a recorrer grandes almacenes como Harrods, malls estadounidenses y tiendas estatales de la extinta Unión Soviética, sin olvidarse de las mercerías de barrio o el Rastro madrileño. Comprar es pertenecer al mundo de los vivos: al final de nuestro paso por el planeta habremos creado lazos afectivos hacia ciertas marcas, tiendas y pertenencias casi tan fuertes como los que sentimos hacia las canciones que nos han acompañado en nuestra vida, y esto nos lo demuestran las referencias literarias y cinematográficas que desfilan por este libro, desde Madame Bovary hasta En busca del tiempo perdido, pasando por comedias como Borat o Crimen ferpecto. Los comercios han generado tantos vínculos sociales en los núcleos urbanos como los cafés o los templos, por eso este libro es también un homenaje a esa gente que decidió abrir una tienda, le inventó un nombre, buscó un local donde albergarla y esperó cada día a que, en un acto de confianza, alguien entrase a comprar algo. «Mercedes Cebrián tiene todas las cualidades que me seducen en la buena escritura: buen oído, buen diente, inteligencia y dominio natural del castellano».Héctor Abad Faciolince «La inteligencia de Mercedes Cebrián es prodigiosa. Sabe ver en una tienda el misterio de lo que somos como civilización y como cultura. Una maravilla de libro, sin hipocresías, sin prejuicios, solo con la mirada penetrante, con mucha nostalgia y con ternura».Manuel Vilas

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 277

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: abril de 2025

En cubierta: imagen © The Advertising Archives

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Mercedes Cebrián, por el texto y las fotografías a excepción de Reunión Tupperware en Florida(Estados Unidos), 1958 © Wikimedia Commons

© Ediciones Siruela, S. A., 2025

Por acuerdo con SalmaiaLit, Agencia Literaria

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 979-13-87688-01-1

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

1 Consumir es malo (pero es imposible no hacerlo)

2 Las tiendas (y las marcas) también crean paisaje

3 El Aleph de las compras

4 Breve catálogo de prácticas comerciales

5 Gran ganga: cuando gastar es sinónimo de ahorrar

6 La clientela vista de cerca

7 El mundo es un souvenir

8 A modo de anticlímax

Bibliografía y filmografía

En la calle de las compras

es admirable ver cómo las gentes van funcionando tan bien.

Caminan articulando tobillos, rodillas,

la cadenciosa coxofemoral

y cuantos goznes nos mantienen verticales y arrogantes.

JOSÉ WATANABE

«¿Qué nuevas cosas llegarán al Rastro mañana, qué nuevas cosas que no podré ni mentar siquiera, qué cosas que mereciendo una apología y una interpretación fervorosa no podrán ser exaltadas ya en el libro, que se engallará como completo no siéndolo? Un secreto malestar acoge en nosotros esta cuestión».

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

«A menudo me he precipitado a un centro comercial para olvidar la insatisfacción de la escritura, mezclándome con la muchedumbre de compradores y paseantes».

ANNIE ERNAUX

1Consumir es malo (pero es imposible no hacerlo)

Que levante la mano quien nunca haya ido de compras.

No veo manos levantadas a mi alrededor, y eso que no me estoy refiriendo al mero acto de adquirir algo (tome el producto, deme el dinero), sino a la experiencia que llamamos «ir de compras», que ocupa una extensión enorme en el planeta del ocio urbano desde el siglo XIX.

No veo manos porque todos, mal que les pese a algunos, han ido de compras alguna vez en su vida. Y lo siguen haciendo, aunque refunfuñen.

Independientemente del rezongue ajeno, yo llevo años queriendo escribir sobre el tema. Y quiero hacerlo porque estoy asustada: creo que estamos ante la recta final del hábito de ir de compras tal como lo hemos conocido hasta ahora. Si ya había empezado a mutar lentamente en la última década gracias a ese particular tipo de adquisición que se realiza sin levantarse de la silla y a golpe de clic, desde el mes de marzo de 2020 el cambio ha sido vertiginoso, y creo que no necesito mencionar el porqué. Empieza por ce y termina por de.

Este texto nace de esa reflexión, así como del temor a que el mundo que conocí —principalmente la vida cotidiana en las ciudades— desaparezca de un día para otro. Es decir, es un libro con cierta dosis de nostalgia, cosa que espero controlar desde la sala de máquinas de la escritura, pero al mismo tiempo surge de una epifanía: la que tuve en una sucursal de Benetton de Roma en agosto de 2020, fecha en la que mi miedo hacia el fin de la actividad de la que hablo en este libro ya se había despertado. ¡Una epifanía en Benetton! En efecto, es una epifanía burguesa, o incluso pija. Quiero contarla aquí, aun a riesgo de perder en este instante a todos mis lectores potenciales.

Llevo un rato en la plaza de la Fontana de Trevi frente a ese mastodonte de belleza barroca. A mis espaldas hay una sucursal de Benetton. Ya he recibido mi buena dosis de voluptuosidad pétrea y, tras recordar lo que todos recordamos al ver la fuente —la imagen de Anita Ekberg bañándose en ella—, ya no sé muy bien qué hacer allí, pues contemplar los monumentos más célebres del mundo es una actividad que se lleva a cabo con sorprendente rapidez; tiene algo de ese «llegar y besar el santo» tan católico. Así que, a pesar de haber cumplido mi misión turística, ¿por qué marcharme ya de la plaza, por qué no visitar un lugar tan intrínsecamente italiano como la sucursal de Benetton que se encuentra aquí mismo?

Llevaba un par de décadas sin entrar en un local de la marca italiana, si bien en mi adolescencia y primera juventud (en las postrimerías de los años ochenta), Benetton era un significante cotidiano en mi vida. Y no tanto porque vistiese de vez en cuando sus jerséis y pantalones de pana de colores vivos que tanto ansiaba en aquel momento, sino más bien por la presencia ubicua de las enormes vallas publicitarias que anunciaban sus prendas de ropa de un modo insólito y transgresor: mostrando en algunas a una monja y un cura dándose un beso con lengua, y en otras, aunque hoy parezca algo natural, a adolescentes de distintas razas juntos, cuando aquella mezcla no era moneda corriente todavía.

Conocer un país es también conocer sus marcas, pienso para justificarme, así que entro en el local nada más que para echar un vistazo, práctica tan ligada a esa actividad llamada «ir de tiendas» que quiero explorar aquí. Allí dentro están —me dan ganas de escribir «allí siguen»— las clásicas prendas que conozco desde antes de tener derecho al voto: jerséis de rombos, cárdigan lisos de colores vivos, o estampados con guiños a personajes de Walt Disney como Bambi. Nada más verlos experimento el mismo ramalazo de felicidad que tuve de adolescente cuando unas Navidades, en 1985, se me concedió por fin el regalo que ansiaba: una bufanda y unos guantes azul eléctrico de mi adorada marca, con su correspondiente logo bordado sobre el tejido. Vienen a mí también las conversaciones mantenidas con mis compañeras de clase, recreo tras recreo, sobre Benetton y otras firmas también codiciadas por las adolescentes de los ochenta en España, como Fiorucci o Don Algodón, esta última una de las pocas no extranjeras que causaban furor. Sus prendas eran nuestros objetos de deseo: obtenerlas —siempre a través de la mediación de un adulto que pusiera el dinero— fue una de nuestras primeras misiones capitalistas. Aún gateábamos en cuanto a transacciones económicas se refería, pero ya sabíamos lo que queríamos conseguir y cuánto costaba.

Ahí, entre jerséis de lana merina de colores chillones, me di cuenta con extrema claridad de que ir de compras ha sido para muchos de nosotros una experiencia, además de cotidiana, esencial para nuestra formación como consumidores, formación que obtuvimos de modo autodidacta y también por transmisión oral y que, como sabemos, siempre ha estado directa e intrínsecamente vinculada con las singularidades socioeconómicas de cada uno. A comprar, igual que a comer, se aprende: de niños preferimos las harinas y los dulces y, por lo general, detestamos los sabores fuertes como el vinagre o los ahumados. En lo que respecta al consumo de objetos y vestimenta, también vamos adquiriendo un criterio que, si bien no está regulado por una enseñanza formal, se va conformando no solo a través de las influencias del entorno, especialmente de la publicidad, los medios de comunicación y las redes sociales, sino también de nuestros grupos de referencia.

Tras salir del Benetton —aunque no de la epifanía—, hice un recuento mental de todas las marcas y tiendas que han ido desapareciendo del paisaje comercial de las ciudades que conozco en los últimos años, y ahí anoté mentalmente en rotulador grueso esa noción, la de «paisaje comercial», que es uno de los elementos que quiero explorar aquí. De esta modalidad paisajística se han esfumado de mi ciudad en los últimos años la Unión Bolsera Madrileña, que vendía, como su nombre indica, todo tipo de bolsas de papel, plástico y celofán. También nos dejó Almacenes Cobián, el imperio del botón, de la aguja de hacer punto de diversos grosores, del festón y de la puntilla. Y a finales de enero de 2021 cerró la centenaria papelería Salazar, regentada por la familia de igual apellido desde 1905.

Para alejarme del casticismo, recordé también que Charing Cross Road, la archifamosa calle de las librerías de Londres, lleva desde principios de este siglo perdiendo, en un goteo constante, las tiendas que le otorgaron la fama, y que dieron pie a una exitosa novela epistolar: 84, Charing Cross Road, de Helene Hanff, y a un largometraje de igual título. Con la llegada de la venta on-line y la estrepitosa subida de precios de los locales londinenses, los libreros de viejo han ido abandonando sus negocios en esta calle. Al menos la librería Foyles, legendaria y enorme —por este orden—, resiste: se mudó al edificio contiguo en 2014 y ha sido completamente renovada, lo cual indica que le quedan bastantes años de vida.

Por todas estas y algunas otras razones, me parecía importante y urgente dedicarle atención a la experiencia de ir de compras, que en absoluto es equivalente a la de «hacer la compra», es decir, a la de surtirse de alimentos y productos de primera necesidad para el hogar, si bien, en algunas ocasiones, la visita al mercado de abastos o incluso a un gran supermercado puedan ser casi tan placenteras como un paseo por una tienda de discos o de ropa, como trataré de demostrar más adelante con la ayuda inestimable de Annie Ernaux, que dedicó uno de sus libros, Mira las luces, amor mío, a la experiencia de visitar un hipermercado.

Sobre la práctica de ir de compras existe poca literatura. A cambio, hay cientos de estudios publicados que desentrañan los mecanismos por los cuales nos mantenemos fieles a ciertas marcas y que explican los peligros de toda índole que conlleva el exceso de consumo (y, por ende, de producción) en nuestras sociedades contemporáneas. Gastaría el resto de los caracteres que me quedan en enumerar obras de este estilo, en las que, desde distintos enfoques teóricos, se nos hace ver que es necesario parar la máquina del consumo, la máquina de desear bienes materiales. De hecho, en ocasiones las tomo como superyós bibliográficos y me quitan las ganas de escribir este libro, pues su mirada inquisitiva me sobrevuela, penalizando mi actitud lúdica en relación con ir de compras, actividad que encuentro divertida («Divertirse es estar de acuerdo», decían Adorno y Horkheimer amonestándonos con el dedo índice en su Dialéctica de la Ilustración). Sin embargo, otros libros que he ido descubriendo en mi búsqueda de sustento teórico me han hecho ver que a sus autores también les interesan estas minucias infraordinarias.

Algo que veo necesario al abrir las páginas de este ensayo es suspender por un momento —que será tan largo o corto como dure su lectura— los juicios de valor sobre lo nocivo de esta manía adquisitiva que practicamos. A cambio, propongo rememorar y valorar la relevancia que la experiencia de salir de compras ha tenido y sigue teniendo en las ciudades de todo el mundo, en aspectos de lo más diverso. Así, emulando a aquellos etnomusicólogos que velan por el paisaje sonoro de las ciudades y zonas rurales y se dedican a grabar voces como las del afilador o las de los repartidores de gas butano para dar fe de que esas profesiones existieron durante décadas, voy a hacer un modesto registro de prácticas comerciales ligadas al siglo XX y a lo poco que llevamos del XXI. Y lo hago porque me parece que alguien debía emprender esta tarea ya mismo, que alguien tenía que escribir sobre lo que ha supuesto en nuestras vidas visitar esas tiendas donde solo venden discos de vinilo, semillas a granel o incluso muelles (en Madrid: Muelles Ros, situada en Ronda de Atocha, 16), pero también esas otras donde suena una música pachanguera y en las que probarse un par de pantalones de poliéster ante un espejo es un ritual que requiere armarse de paciencia y esperar una larga cola.

Para comprobar si este apego hacia el acto de ir de compras era algo extendido entre individuos de distintos lugares y generaciones o era una obsesión solo mía, recientemente hice una pequeña encuesta en Facebook para que gente de todos los países (la mayoría de habla hispana, ya que posteé en castellano) me describiera sus experiencias en tiendas de las que guardase buenos recuerdos, en las que se hubiera sentido feliz alguna vez. No se trataba de una idea insensata: tal como yo esperaba, respondieron muchas personas de diverso perfil —casi todas mayores de cuarenta, algo coherente con la edad de los usuarios de esa red social— rememorando tardes de compras, escaparates y helados en Ciudad de México, Madrid, Barcelona, Buenos Aires y otras ciudades del planeta.

«Recuerdo con cariño el Woolworth’s de Ciudad de México. Allí pasé muchas tardes de infancia»; «Antes del comienzo de las clases era un gran evento ir al centro de Buenos Aires a comprar los útiles que necesitaba para el colegio. Era casi lo único que me gustaba de empezar el curso escolar cada año»; «Cuando éramos criaturas sin dinero, mi familia peregrinaba a un lugar llamado Uruguayana, al sur de Brasil, porque allí vendían toallas, sábanas y unas chocolatinas llamadas Garoto»…

En resumen, las marcas de los productos que compramos (y los lugares donde se exponen y comercializan) nos han acompañado y nos siguen acompañando como bandas sonoras vitales. Sabemos el daño que son capaces de hacer tanto a las personas que las fabrican como al medioambiente, pero yo no hago más que ver pares de zapatillas Vans y New Balance y otras tantas mochilas Eastpak o Fjällräven a diario en las calles de las ciudades que frecuento. Por eso en estas páginas voy a apartar momentáneamente los prejuicios contra las compras, como quien aparta los guisantes de un plato de arroz tres delicias, para acercarme al fenómeno de ir de tiendas con la misma fascinación con la que alguien estrena sus deportivas nuevas.

Este es un libro que atrasa. Cuando se publique habrán cerrado para siempre algunas de las tiendas que menciona, y es probable que ciertas prácticas que se describen aquí ya formen parte del pasado para muchos. Con suerte, habrán abierto algunas tiendas nuevas. Pero lo más importante viene ahora: este libro es, ante todo, un homenaje a esa gente que decidió abrir una tienda, le inventó un nombre, buscó y reformó un local donde albergarla y esperó cada día a que alguien —cuanta más gente, mejor— entrase y comprase algo. ¿No nos resulta temerario, e incluso absurdo, como oficio? Pues hasta hace un rato era un trabajo de lo más habitual y lo escogían muchos, por inercia o vocación.

Este libro es también un homenaje a las ciudades, grandes y pequeñas, que acogieron tantos comercios en sus calles, y a sus habitantes, que, en un acto de confianza, gastaron su dinero y su tiempo en adquirir los productos ofrecidos en ellos.

Comprar es pertenecer al mundo de los vivos.

2Las tiendas (y las marcas) también crean paisaje

El paisaje ya no es lo que era. Hasta hace unas décadas, esta palabra solamente remitía, al menos para mí, a colinas, arroyos, bosques o incluso desiertos. Es decir, a los fondos de pantalla que nos ofrecen los sistemas operativos de nuestros ordenadores para que descansemos la vista mientras ellos ejecutan complejos procedimientos informáticos.

A finales del siglo XX aprendí el término paisaje sonoro; se refiere al conjunto de sonidos audibles, a menudo relacionados con una actividad específica, que caracterizan un determinado escenario. Me pareció que abría un campo de posibilidades para pensar; me generó, por lo tanto, la satisfacción que se obtiene cuando un término llega para colmar una laguna.

El paisaje sonoro se podía captar con los ojos cerrados y nos ponía en contacto con todos esos ruidos y sonidos* que nos parecen una papilla auditiva si no les prestamos atención, pero que, al detenemos a escucharlos, nos ofrecen sus timbres específicos. Pensemos en un bar de carretera: allí dentro, o en sus inmediaciones, se oirán camiones que arrancan, se oirá una máquina tragaperras, el ruido de una cafetera industrial, platos y cubiertos, más de un «¿qué le pongo, jefe?» y, posiblemente, un «oído cocina» si me pongo costumbrista.

Pero para que exista el paisaje sonoro hay que preservarlo. Al igual que ocurre con el paisaje natural, donde los incendios son un peligro y en cualquier momento pueden convertir un terreno arbolado en un erial, un pueblo que pierda gran parte de su población también habrá visto arrasado su paisaje sonoro, incluido el que provenía de ese bar que quedaba junto a la carretera.

Al hilo de este hallazgo encontré otros paisajes. Por ejemplo, el industrial, realzado por artistas como Bernd y Hilla Becher, quienes, en su serie fotográfica centrada en documentar silos para el grano, tanques de gas y otras construcciones empleadas en la industria, logran humanizar estos armatostes; los convierten de repente en personajes que posan para un retrato. No sé si, como yo, quienes leen esto detectan el creciente interés de las instituciones por este tipo de paisaje. En Roma, por ejemplo, la vieja central eléctrica Montemartini del barrio de Ostiense hoy acoge una parte de la colección de arqueología de los Museos Capitolinos. Estatuas descabezadas, bustos y mosaicos conviven entre las criaturas gigantescas de hierro, que responden a nuestra idea clásica de «máquina» heredada de la Revolución Industrial, pues incluyen manómetros, cañerías, turbinas, generadores y extraños relojes de una sola aguja que miden no sabemos qué. Tanto los mármoles del museo como la maquinaria obsoleta de la vieja fábrica compiten por ver quién es, a su manera, más arqueológico.

Así que basta añadir un adjetivo a la palabra paisaje para que el término se abra con más entusiasmo que las flores primaverales de un paisaje de los de toda la vida. De este modo acabé llegando al paisaje comercial, algo predominantemente urbano o, como mucho, extrarradial. En las ciudades encontramos cientos de variantes, desde grandes almacenes hasta rastrillos, pasando por calles especializadas en un solo artículo, directamente emparentadas con los gremios medievales, que se distribuían por zonas en las ciudades, de ahí los nombres actuales de calles como Bordadores, Cuchilleros o Torneros. Ya empiezan a llamar a la puerta de mi mente, agolpándose, cientos de ejemplos de calles así que conozco. Y llegan desde el recuerdo, como la ya mencionada Charing Cross Road de Londres, las del centro histórico de Ciudad de México o la calle Barquillo de Madrid, llamada en sus mejores tiempos «la calle del sonido» por la cantidad de tiendas de artículos de alta fidelidad (manera anticuada de hablar de altavoces, amplificadores y reproductores de CD) que allí se concentraban. De niña, Barquillo me imponía un poco por su alto nivel de especialización: sabías que allí podías encontrar todo lo que necesitases para instalar una pequeña discoteca en el salón de tu casa, pues también vendían focos y sistemas de iluminación sofisticados y coloridos, pero para comprar todo eso necesitabas saber nombrarlo. Por suerte, la seguridad de que quienes te atendían eran especialistas en esos aparatos y en su instalación les otorgaba a tus consultas un estatuto casi médico: allí atendían los doctores del audiovisual.

Para el siguiente ejemplo viajo a Buenos Aires, concretamente al barrio del Once y a sus tiendas textiles al por mayor, en su día regentadas casi exclusivamente por la colectividad judía. El barrio y su ambiente han dado lugar a películas como El abrazo partido, del director argentino Daniel Burman. El protagonista, Ariel, quiere emigrar a Europa en busca de oportunidades y ansía por tanto conseguir su pasaporte polaco, al ser descendiente de judíos de ese país que vivieron el Holocausto. Su madre regenta una tienda de lencería en el Once llamada Creaciones Elías, y este deseo de Ariel de marcharse tiene que ver con el temor a heredar la tienda y profesión de su madre, es decir, a acabar sus días como corsetero.

Que estamos presenciando el fin de los establecimientos familiares es tan obvio que más me valdría ir preparando el atuendo oscuro para hacer luto por ellos. Como clienta, o más bien, como peatona, me entusiasma que exista Confecciones Tal y Cual, fundada en, digamos, 1953, y atendida por los hijos de los que en su día la inauguraron; pero ocurre que esos hijos no han logrado transmitir a sus propios retoños el espíritu de sacrificio que ellos heredaron de sus padres. Así que, cuando se jubilen los dueños, se acabará esa modalidad de negocio. Y lo entenderé, pero me escocerá como los raspones en las rodillas que me hacía de niña al pasarles un algodón con alcohol para desinfectarlos.

Ante esto, solo encuentro un consuelo: gracias al cambio de mentalidad, a ese no soportar imaginarse toda una vida tras un mostrador, podemos hoy gozar del ingenio de cómicos como Roberto Moldavsky, también argentino, también judío y también hijo de comerciantes del Once. Él mismo vendía buzos y camperas (traduzco para España: sudaderas y cazadoras) en la tienda familiar hasta que su padre, cuando estaba a punto de morir, le dio lo que podríamos considerar la bendición para que dejase el negocio: «En un momento para y me dice: escuchame, mirá la vida de mierda que tengo, mirá cómo estoy, ¿vos por qué no sos más feliz? Vos tenés que ser un tipo feliz».

Tienda de barrio con dueño pulcro (Tokio).

De hecho, su trayectoria exitosa como cómico se nutre en parte de las historias que recuerda de sus años como vendedor en el Once. Mi favorita es la del dueño de una tienda que no lograba dar salida a sus camperas. Como solución, se le ocurrió comprar relojes que no funcionaban y meterlos en uno de los bolsillos interiores de las prendas. Al probárselas, los clientes palpaban el bolsillo y se daban cuenta de que dentro había un reloj: «La gente decía: me la llevo, me la llevo puesta, se choreaban el reloj. El hombre me preguntaba quién era peor, si él por poner un reloj o la gente que se lleva el reloj y la campera puesta».

Ahora mismo estoy en el centro histórico de Ciudad de México, en el que se encuentran monumentos tan visitables como el Palacio Bellas Artes, la catedral y las ruinas del Templo Mayor, el conjunto arquitectónico donde se celebraban los rituales religiosos prehispánicos. Pero, ante todo, aquí se agolpan hoy, tanto en locales como en las aceras de las calles, los comercios y vendedores de cualquier cosa que a una se le pase por la cabeza. En los cuatro días que llevo aquí he llegado a saber que la calle Uruguay es la de los botones y la calle Chile la de los trajes de novia y de fiestas de quinceañeras, a veces indistinguibles los unos de los otros.

Al tratar de reflejar por escrito lo que veo, de detallar cómo se organizan y acumulan los productos en venta en las calles del centro de esta ciudad, me topo de bruces con los límites del lenguaje. La mejor manera de hablar de una tienda abarrotada de muñecos de plástico, único producto a la venta allí, sería escribir «muñecos, muñecos, muñecos, muñecos, muñecos, muñecos, muñecos». Así hasta veinte o treinta veces. No se me ocurre otro modo de transmitir la repetición visual a la que me someten estas calles, o a la que yo me someto con particular placer en ellas.

Lalo solo vende moños (Ciudad de México).

El comercio en el centro histórico de la ciudad de México es tajante: si en un tramo de calle venden lazos, pues solo lazos; si gorras, solo gorras; si toallas con caras de futbolistas, solo toallas con caras de futbolistas. Ni una concesión a otros productos.

A esto me refiero (Ciudad de México).

Esta manera comercial de orientarse en las ciudades, por gremios, me resulta muy clara. En cambio, dadme un parque con su verdor omnipresente en sus muchos matices y me desoriento por completo.

En Madrid sucede algo parecido con las tiendas para músicos: se arracimaban en torno al que fue en su momento el Conservatorio Superior de Música, en el mismo edificio del Teatro Real. Cuando el conservatorio se instaló junto al Museo Reina Sofía, en la calle Santa Isabel, algunas tiendas de música se mudaron a esa zona: las de instrumentos de arco y una llamada Todo Notas, con buenas colecciones de partituras colocadas en estanterías, tumbadas bocarriba para que pudieras sacarlas fácilmente y consultarlas. Los lomos de las partituras a veces son tan finos que no merece la pena colocarlos en vertical porque carecen de chicha, no resultan expresivos. En las tiendas de música, las partituras se muestran de cara, como si dijeran: atrévete y ábreme, chaval, mira todas las notas que llevo dentro, ¿podrás tocarlas a gran velocidad como quería el compositor? En julio de 2022, Todo Notas cerró, de modo que, para comprar partituras, quizá ya solo queden en Madrid la librería musical El Argonauta y la tienda Hazen, junto al Teatro Real. De hecho, muchos estudiantes jóvenes de música no van a experimentar nunca en su vida el acto de hurgar entre partituras ni entre discos de vinilo, otra mercancía que tampoco se coloca de canto en una estantería al exponerla, sino sobre unas cajoneras especialmente diseñadas para facilitar la búsqueda.

El cierre de tiendas de este tipo conlleva el fin de una parte de nuestra enciclopedia gestual. Habrá que decir por tanto adiós al ademán de ir pasando partituras o discos murmurando «este no, este quizá sí, este ya lo tengo». A cambio, el comercio digital nos ha obligado a interiorizar sin que nos demos cuenta nuevos movimientos específicos como el que hacemos con el dedo corazón para facilitar el scrolling, tan útil para comprar en ese célebre sitio web que no veo necesario mencionar y en otros muchos.

¿Quién estará ahora mismo en una tienda hurgando entre partituras o discos y en qué lugar del mundo? Me gustaría mandarle un saludo.

«Voy a llevar estos zapatos a la horma»: esa frase pertenece por completo a mi infancia, porque ya en la vida adulta aprendí un mandamiento no escrito que dice algo así: «Solo comprarás los zapatos que te queden bien al probártelos en la tienda». La horma era, y lo sigue siendo hoy, un aparato ensanchador de zapatos que servía para socorrerte si habías caído en el error de confiar en que, al salir de la zapatería con tu par recién comprado, el calzado se agrandaría milagrosamente por el uso.

Los zapateros eran los únicos propietarios de las hormas; solamente en sus cubículos con fuerte olor a pegamento podías encontrar un aparato así. La horma actuaba con más violencia que el pie humano y obraba el milagro de dejarte los zapatos calzables, siempre y cuando fuesen de piel flexible. Pero las alpargatas, que son de tela, no pueden meterse en la horma, por eso hay que acertar con la talla en el momento de comprarlas, para que después no queden arrinconadas y polvorientas en el rincón del armario donde acaban las compras hechas con poco tino, pues toda adquisición errónea de ropa o calzado se acaba usando solo para andar por casa, como si en nuestro hogar recibiésemos a la nobleza y tuviésemos que estar bien vestidos siempre; como si en casa recorriésemos largos trechos por suelos patricios, cuando en realidad caminamos escasos metros por superficies laminadas que reproducen los nudos de la madera con torpeza.

En la calle Toledo de Madrid, una de las avenidas alpargatísticas más importantes del planeta Tierra, con tres zapaterías especializadas en este calzado mediterráneo para suelos secos, se pueden cometer errores precisamente por el exceso de oferta. Allí se encuentra Hernanz, la alpargatería más antigua de Madrid. Abrió en 1845 y, frente a su puerta, los clientes siguen haciendo cola entre mayo y septiembre, la época de lucirlas. Qué privilegio madrileño el de no tener que hacer cola en Hernanz y poder hacerse con un par en cualquier otra época del año. Qué privilegio decidir entre más de cincuenta modelos de alpargatas. Y lo digo a ojo, porque quizá sean incluso cien: la de bailar la jota aragonesa, el modelo catalán con cordones, la de poca cuña, la de cuña alta, la de tela vaquera o las rematadas con la bandera de España, para hacer patria a ras de suelo.

Alpargatas bautizadas en Hernanz (Madrid).

Hernanz les pone nombres a sus modelos de alpargata para que los clientes no tengan que hacer el esfuerzo ecfrástico de describir lo que vieron: «Quiero unas con cordones y un poco de cuña», «Deme esas de tela brillante con rayitas». Por eso las bautizan con nombres de mujer —Guadalupe, Fanny o Sara— y de hombre —Pepín, Elvis y Berto—. Querría haber estado allí el día en que se las bautizó. ¿Decidieron los nombres entre todos, dueños y empleados, o fue cosa de la mente más imaginativa del comercio?

En una ocasión sí me empeñé en comprar mi par de Hernanz. No quería aceptar que mi vida transcurriese sin calzar alpargatas de la tienda señera ante la que los extranjeros hacen cola bajo el sol, así que me decidí por unas de color granate con tira trasera (las llaman «destalonadas»), que finalmente quedaron para andar por casa.

Es triste aceptar que tu pie no se adapta a la oferta de la alpargatería más antigua de Madrid. Los míos no pueden calzar alpargatas de Hernanz porque el que oficialmente es mi número me chancletea y uno más pequeño me aprieta demasiado. Las veces que he ido al comercio, pido mi talla del modelo que más me llama la atención y me lo pruebo. Nada, me baila. Me está holgado, término totalmente prohibido a la hora de calzar unas alpargatas. Pido una talla menos y ahí soy la hermanastra de la Cenicienta de Disney, a quien cuando se prueba el zapatito de cristal le sobresale todo el empeine porque aquello no le entra ni por asomo.

Como ya he superado mi incompatibilidad con Hernanz, voy a Lobo, una manzana más allá, en la misma calle Toledo. Allí venden, además de alpargatas, zapatos de bailar flamenco con lunares rojiblancos para niñas que se inician en el taconeo. Por supuesto que tenía fijación por ellos a mis ocho años, pero la época en la que me tocó crecer no era de libertad en relación con la ropa y el calzado infantiles, así que nunca me compraron unos. Probablemente todas los queríamos, esos zapatos rojos que parecían de Minnie Mouse sin pretenderlo, pues habían nacido en la tradición andaluza de la bata de cola y no en la factoría Disney. Vuelvo a las alpargatas: en Lobo sí fabrican mi horma y allí puedo comprar dentro de su oferta, no tan amplia como la de Hernanz. No obstante, a menudo camino unos metros más, hasta Carballo, una zapatería genuinamente de barrio, que es donde finalmente las adquiero. Su principal atractivo para mí es el cartel hecho en casa que, desde el escaparate, dice contundente: «botas pisamierdas». El pueblo llama así a esos botines planos de ante con cordones y los dueños de Carballo forman parte del pueblo. También se llaman «botas safari», pero poca gente las conoce por ese nombre y en Carballo, además, no se andan con eufemismos.

Allí sí tienen mi horma. Es como si los fabricantes conocieran mis pies desgarbados de poco empeine, así que me siento homenajeada porque puedo elegir a mi preferido entre todos los modelos: el de rayitas blanquiazules, parecido al que calzaría Picasso en sus veranos malagueños.

Me llevo dos pares porque la amplia oferta de la zapatería suscita actitudes codiciosas en mí. Digamos que se me instala la lógica del «deme dos» y mi cerebro consigue convencerme de que necesito alpargatas de distintos colores para que, llegado el día de lucir tal vestido de flores en paleta de verdes, haya unas alpargatas de un tono musgo esperándome, y cuando la cosa se decante por los tonos tierra, estén ahí esas color canela dispuestas a ser calzadas.

Sin rodeos ni eufemismos (Calzados Lobo, Madrid).

Tengo varios pares de alpargatas en casa desde hace años. Aunque la goma de la suela esté gastada y ya pise sobre el cáñamo, o aunque haya metido el pie en algún charco de los pocos que hay en verano y el efecto esponja de la suela vegetal haya hecho de las suyas, las conservo para usarlas en distancias cortas. En la planta de uno de los pares dice «artesanales». En otras dice «Cosido a mano. Designed of Spain». En esa preposición errónea radica mi sospecha: ¿son de verdad españolas y artesanales o son Made in China y por eso ese inglés macarrónico asoma por ahí? Podría muy bien ser lo segundo. En gran parte de lo que compramos se encuentra la sombra alargada de China. Pero también podría ser lo primero: no hemos de pedirles a los compatriotas que fabrican calzado un conocimiento profundo del régimen preposicional en inglés.

Una de mi clase fue a Italia de vacaciones en Semana Santa cuando estábamos en séptimo de EGB, en un 1984 menos orwelliano de lo esperado. Al volver nos contó cómo eran las cosas en la tierra de Luciano Benetton: «En Italia todo es Benetton, tía», dijo.

Tía, todo Benetton allí y aquí apenas nada. La franquicia ya había llegado a España, pero solo contaba con algunas sucursales en grandes ciudades. No estaba en todas partes como un quiosco de barrio; era una tienda poco frecuente y, por lo tanto, muy codiciada. Contar con un Benetton le otorgaba pedigrí a tu ciudad. En cambio, en Italia, por lo que nos decía esta amiga, las sucursales florecían en cada ciudad como los naranjos ornamentales en Andalucía, que están en todas partes y que, al verlos, te dan ganas de estirar el brazo, arrancar una de sus frutas y pelarla allí mismo, pero solo si no sabes que son ácidas y que llevártelas a la boca es arriesgarte a hacer muecas grotescas y a una posible indigestión posterior.