Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Contre Allée

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

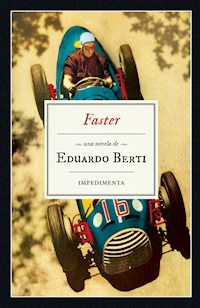

À la fin des années 1970, à Buenos Aires, deux adolescents inséparables, passionnés de sport et de musique (des Beatles en général et de George Harrison en particulier), fondent un magazine artisanal.

L’enthousiasme de la jeunesse en bandoulière, tous les deux se rendent en périphérie de la ville, chez un certain Fangio, pour mener une première interview qui changera le cours de leur existence.

"

Faster", c’est le récit des débuts, de l’enfance, de l’amitié, des idoles, des vocations et de ce qu’il en advient.

E

duardo Berti s’amuse de la réalité toute fictionnelle du souvenir des lieux et des époques pour conjuguer le passé au futur dans un jeu narratif jubilatoire et captivant.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Eduardo Berti est un écrivain de langue espagnole et de langue française. Il est aussi traducteur littéraire. Ses livres sont traduits en dix langues, notamment en langue française où l’on peut trouver presque toute son œuvre.

Membre de l’Oulipo depuis juin 2014,

Eduardo Berti est né en Argentine en 1964, et réside actuellement à Bordeaux.

À La Contre Allée, il est également l'auteur de "Inventaire d'inventions (inventées)", "Un père étranger", "Un fils étranger", "Une présence idéale" et "Mauvaises méthodes pour bonnes lectures".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Faster

Eduardo Berti

© (éditions) La Contre Allée (2025)

Collection La sentinelle

he’s the master of going faster

G. H.

Pour M.F.B.

Pour Mariel et Ulises

Pour « Cocho » et les lecteurs de Sporting

Lorsqu’il s’agit de rattraper quelqu’un ou d’arriver à l’heure, on dit : il n’est pas nécessaire de se précipiter, il suffit d’accélérer au bon rythme pour atteindre l’objectif ; mais sans hâte, sans crainte de manquer de temps. Se précipiter, c’est l’excès de se dépêcher.

La vitesse exprime génériquement le mouvement prompt ou accéléré d’un corps ; mais la rapidité semble ajouter plus d’énergie à l’idée, plus d’élan au mouvement, représentant en même temps l’effort violent avec lequel le corps court et avec lequel il coupe ou sépare toute difficulté ou résistance qui peut lui être opposée.

Dictionnaire des synonymes de la langue espagnole

du général de brigade D. J. G. de la Cortina,

Mexique, 1845

I

FASTER

1

Je ne me rappelle pas s’il pleuvait quand je suis sorti de chez moi. Je ne me rappelle pas si j’avais prévu que ce jour-là, ce jour férié, j’irais voir mon ami Fernán chez lui, dans la maison où il vivait avec sa sœur et ses parents ou si, comme il est naturel quand on a quatorze ans, je m’étais simplement levé et avais obéi à l’impulsion de lui rendre visite.

Je me souviens que j’ai pris le train et qu’au moment d’arriver chez lui, trente minutes plus tard, il était presque midi.

Fernán habitait plus proche que moi du centre-ville de Buenos Aires, dans la luxueuse avenue Libertador. Je venais de quitter l’école privée bilingue, où nous étions camarades, pour me retrouver dans une bonne école publique où je me sentais heureux parce qu’elle était mixte dans plusieurs sens (non limitée à des garçons d’un même milieu social), cependant quelques anciens copains me manquaient, Fernán en particulier.

C’était curieux : il n’avait jamais été un vrai camarade de classe. L’école privée bilingue avait une classe A et une classe B, une différence qui ne devait rien au hasard, car la classe A réunissait les descendants d’Anglais ou ceux qui parlaient un anglais d’une qualité indiscutable, tandis que la B rassemblait le « reste du monde ». Comme Fernán était né aux États-Unis, et qu’il y avait vécu un certain temps entre Boston et New York, son anglais était digne de la classe A, où on l’avait inscrit sitôt qu’il avait mis les pieds dans cette école. En 1976. Vers le milieu de la sixième.

2

Même si j’étais un B, j’avais deux bons copains parmi les A, et l’un d’eux (un certain Lucas, aurait écrit Julio Cortázar) m’avait annoncé, un lundi matin, qu’un élève qui venait d’arriver lui faisait penser à moi. Un « condisciple importé d’Amérique du Nord », avait-il plaisanté. C’était Fernán, bien entendu, et je devais faire au plus vite sa connaissance, car on allait s’entendre à la perfection.

Ces mots ont tout de suite éveillé ma curiosité, mais aussi ma méfiance. Et si Lucas se trompait ? Quels traits de Fernán, l’« importé », le faisaient penser à moi ? Et si ces traits me déplaisaient ? C’est pour cette raison, je crois, que j’ai un peu évité Fernán jusqu’à ce que le hasard, si on admet que le hasard existe, nous ait obligés à nous asseoir l’un à côté de l’autre au cours d’un long trajet en bus scolaire, lors d’une de ces excursions plutôt exceptionnelles que nous, les élèves de la classe A et de la classe B, devions partager, telle une sorte d’expérience sociologique.

Dans le bus, à peine assis à côté de lui, Fernán m’a posé une question sans même lever les yeux, comme si on reprenait une discussion ancienne au lieu de bavarder entre nous pour la première fois. Il m’a demandé si j’aimais les Beatles et lequel des quatre était mon favori. Oui, cette question. Sans préambule. Je n’ai jamais été capable de répondre à ça, peut-être parce qu’on ne peut y répondre que de façon très nuancée. Mon préféré dans les studios d’enregistrement ? Plutôt Paul. Mon préféré comme personnage mordant et drôle, comme antihéros splendide ? Plutôt Ringo. Mon préféré sur scène, comme porte-parole du cri, comme gardien de l’anticonformisme ? Plutôt John. Mais mon préféré comme ex-membre des Beatles, parce que c’est lui qui a fait la meilleure carrière solo, selon moi, parce que c’est lui qui a le plus grandi après la séparation (car le groupe l’en avait justement empêché), a toujours été, sans conteste, George : mon favori comme talent discret et élégant, mon dark horse révéré.

3

C’est grâce aux Beatles que Fernán et moi sommes devenus amis.

Je me souviens parfaitement de ma réaction lorsqu’il m’a expliqué que son préféré était George. Je me souviens de l’avoir regardé comme si je le voyais pour la première fois, tout en reconnaissant quelque chose de moi dans l’étincelle de ses yeux.

Nous avons parlé pendant des heures dans le bus, ou du moins c’est ce qu’il m’a semblé, car le voyage n’a pas duré si longtemps. Nous avons parlé, je crois, de l’énormité de « Something », nous étions tous deux bouleversés par cette chanson, et nous avons alors scellé une espèce de pacte qui nous amena bientôt, trois ou quatre mois plus tard, à fonder un magazine artisanal. Un fanzine underground, comme on disait jadis. Un étrange magazine sportif ; étrange et inattendu car nous n’avions ni l’un ni l’autre l’âme du sportif, ou plutôt si, et c’était là que se trouvait la clé : nous avions l’âme du sportif et même l’esprit du sportif, mais en aucun cas le corps. Notre rapport avec le sport était essentiellement platonique. Une simple idéalisation de tout ce que nous étions incapables de faire.

4

Nous avons créé notre fanzine après la Coupe du monde 1978, quand le sport occupait un espace anormalement exagéré dans la presse du pays et dans les discussions quotidiennes du pays.

C’était un magazine bricolé auquel parfois contribuait notre cher ami César. Les lecteurs se comptaient sur les doigts d’une main, pourtant nous sommes progressivement passés de trente exemplaires, qu’il fallait feuilleter avec soin sous peine de les déchirer en quatre, à une centaine d’exemplaires.

Nos parents collaboraient avec des photocopies faites en contrebande sur leur lieu de travail respectif. On pliait ces photocopies en deux, les insérant les unes dans les autres selon un ordre préétabli, bien que facilement déroutant, pour ensuite les soumettre à une reliure primitive. C’était assez drôle parce que mon père et le père de Fernán nous disaient, grosso modo, les mêmes choses : qu’avec ces photocopies, de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le tirage de la revue augmentait, nous les mettions en danger, à la limite de l’illégalité. Cependant, des mois plus tard, comme la revue était bimestrielle ou trimestrielle, ils faisaient à nouveau des copies et allaient même jusqu’à en vendre des exemplaires, pour notre plus grand plaisir, auprès de leurs collègues et de leurs clients.

5

Notre revue recherchait la diversité : du tennis au basket, du passé au présent, de l’espace local au domaine international. Or nous n’avions jusque-là jamais publié un entretien avec quelqu’un qu’on pourrait qualifier de légende sportive, ni aucun entretien tout court.

Une espèce de timidité ou d’immaturité nous avait tenus à l’écart de ce genre journalistique. Pour cela même, cet après-midi, ce jour férié de 1979, quand Fernán m’a demandé à l’improviste « Et si on allait interviewer Juan Manuel Fangio ? », je suis resté interloqué. Un entretien avec une légende sportive, avec le grand symbole de la Formule 1 ?

C’était une folie. Pourtant j’ai senti que derrière la témérité de sa proposition il y avait du bon sens. Et qu’il avait mûri son projet. Car à peine lui ai-je répondu qu’un personnage comme Fangio était sans doute inaccessible, que Fernán est parti chercher l’annuaire téléphonique et que, d’un geste triomphal, il l’a ouvert à la page précise où l’on pouvait lire « Fangio Automobiles » et, plus bas, l’adresse et le numéro de téléphone.

« Appelons », proposa Fernán, comme s’il savait bien mieux que moi ce que nous étions capables de faire.

« Appelons, oui ! »

6

J’ai encore du mal à m’expliquer pourquoi Fangio, le plus grand sportif du siècle (chez nous on l’appelait comme ça, sans crainte de l’hyperbole), allait du lundi au vendredi, jours fériés compris, travailler dans une concession automobile. Avait-il besoin de cela ?

J’ai encore du mal à m’expliquer pourquoi l’agence automobile de Fangio, du Chueco comme le surnommaient les détracteurs (chueco : « aux jambes tordues »), du Quintuple comme disaient les admirateurs (quintuple : « cinq fois champion du monde »), n’était pas située dans une grande avenue du centre-ville. Quoi qu’il en soit, la marque de voitures allemandes à laquelle Fangio avait fait gagner tant de courses tant de fois n’exhibait pas sa grande vedette comme s’il s’agissait d’un trophée. L’agence était au contraire assez excentrée, loin des lumières principales de la grande ville, à quelques mètres du Riachuelo : le fleuve qui marque les limites de la ville.

7

Bien entendu, ce ne fut pas Fangio lui-même qui répondit au téléphone, mais un homme qui prétendait être son secrétaire. Fernán lui expliqua de sa voix candide que nous avions quatorze ans, un modeste fanzine, et qu’on voulait interviewer le champion.

« Un instant », demanda le secrétaire à Fernán. « Un instant, ne coupez pas ! » Il y eut une pause plutôt brève. Et la même voix : « Monsieur Fangio vous attend aujourd’hui à cinq heures. Ça vous va ? »

8

Comme nous ne partagions pas la même classe, parce qu’il était un A et moi un B, nous avons commencé à nous chercher avec Fernán pendant les temps de pause, dans la cour de récréation ou à la fin de la journée scolaire. Nous avions l’habitude de nous saluer avec des paroles des Beatles, principalement des chansons de George, même de sa phase solo, comme les agents secrets de ces années de guerre froide qui, aussi bien dans les films qui les représentaient sérieusement que dans ceux qui se moquaient d’eux en les parodiant, échangeaient des phrases étranges, des codes secrets, à titre de mots de passe.

Notre code était musical : l’un disait « You’re asking me will my love grow », l’autre répondait « I don’t know », deux fois, bien sûr, « I don’t know » et on riait comme s’il s’agissait d’une invention de génie, sauf que souvent Fernán me testait avec des chansons plus obscures (et testait mon anglais, moins solide que le sien), ce qui me forçait à étudier, à réviser la langue et à revoir certaines chansons de George, comme « If I Needed Someone », dont les paroles désormais m’intéressaient davantage, ou « Beware of Darkness », dont le message dépassait alors mon humble compréhension.

Il y avait un paradoxe intéressant dans les premiers pas en solo de George : le plus jeune des quatre Beatles, le plus petit d’entre eux, concevait là un art adulte, une musique qui semble avoir été écrite il y a quelques heures et qui n’est en rien la bande-son d’un rêve de jeunesse éternelle.

9

Je ne me souviens pas en détail comment nous sommes arrivés à l’agence de Fangio.

Il pleuvait des cordes et, après avoir consulté un plan des rues, nous sommes allés prendre deux bus urbains. Deux colectivos. Je me souviens que Fernán protégeait de la pluie un petit sac qui contenait son appareil photo, son magnéto et les cassettes TDK, tandis que je consultais ma montre. Ce jour-là, le sol était extrêmement glissant. La pluie semblait plus forte et plus vorace que d’habitude, et une femme âgée, à une dizaine de mètres de nous, en train de traverser la rue, a trébuché, glissé, trébuché à nouveau, avant de s’effondrer d’un seul coup, le visage contre les pavés mouillés.

Tout cela a duré quelques secondes à peine, mais semble avoir pris une éternité : la femme essayant de ne pas perdre pied, agitant en vain les bras ; la chute et, comme un monstre sorti de nulle part, la voiture s’approchant d’elle ; les klaxons, les cris, la voiture essayant de freiner, et la femme à mon avis évanouie. Par miracle, la voiture s’est arrêtée, et la dernière chose que j’ai aperçue, car le deuxième bus arrivait, ce fut un homme accroupi afin de voir si elle respirait, si elle pouvait se relever.

10

Malgré les dangers (ce à quoi nous venions d’assister nous rappelait que les rues pouvaient être des pièges mortels), il y avait dans ces premiers trajets en solitaire dans la ville, loin du contrôle parental, hors des sentiers battus, une saveur exaltante, un sens du risque et de l’aventure qui ne s’est jamais répété en moi avec une telle intensité.

Quartiers pauvres, rues pleines d’ordures, immeubles plus ou moins délaissés, façades noircies, hommes assis ou tristement debout sur les marches : le paysage semblait sortir d’un roman.

Je découvrais une autre ville (ou son côté le plus cru) et, ce faisant, je découvrais à quel point mon idée du monde et mon expérience de vie étaient incomplètes ou partielles. Mais je découvrais aussi que tout était, comme nous le croyions alors, Fernán et moi, et tous les jeunes de notre âge, pratiquement à portée de main : le deuxième bus derrière le rideau de pluie, le secrétaire de Fangio, la femme tombée dans la rue comme une héroïne langoureuse et même Fangio lui-même, qui nous avait donné rendez-vous dans sa boutique de voitures. Le monde entier au bout des doigts.

11

Y a-t-il une question que l’on ne vous a jamais posée, après tant d’années et tant d’interviews ? En fait, je pense qu’on m’a tout demandé. Il y a toujours une anecdote ou quelque chose du genre, mais je crois qu’on m’a tout demandé.

12

Jusqu’à l’apparition de Fernán, telle une météorite, mon meilleur ami avait été le certain Lucas, moins par choix que par facilité, car non seulement il allait à mon école, mais habitait à l’angle de ma rue. Nous n’étions pas camarades de classe, ou plutôt, nous l’étions et parfois ne l’étions plus, parce que, son père n’étant pas anglais et sa mère étant fille d’Anglais, les hautes autorités de l’école n’arrivaient pas à savoir s’il fallait faire de lui un A ou un B, alors Lucas allait et venait d’une classe à l’autre, comme un personnage inclassable.

Ainsi, et sans que ce fût le but de cette situation unique, Lucas est devenu un agent double qui connaissait comme nul autre élève ces deux univers théoriquement séparés : celui des anglophones authentiques et celui des parvenus.

Notre amitié semblait bien sûr plus solide dès qu’il se nichait dans la classe B, et comme la mère de Lucas était une copine de ma mère, cela nous aidait énormément. Excessivement même, puisque très vite, j’ai commencé à le considérer comme le fils d’une amie de ma mère, plutôt que comme un ami à moi.

13

Il y a eu, je n’en doute pas, un tournant lorsque j’ai visité la maison de Fernán pour la première fois. Il m’a fait entrer avec insistance dans sa chambre, en me tenant par le bras. Il n’a fermé la porte qu’à moitié, m’a enfin montré sa collection de magazines et de disques (il avait promis de le faire dès le premier jour dans le bus, et je comptais les heures) et soudain, comme quelqu’un qui dévoile un secret, il a proclamé qu’il était réticent à mettre de la musique en arrière-plan (il l’écoutait en « avant-plan » ou pas du tout), et m’a ensuite initié à sa cérémonie : allumer la platine Soundmaster, toute à lui ; s’accroupir très lentement, sans poser les genoux sur le sol ; fermer les yeux pendant que la musique vibrait.

J’avais l’habitude de faire de même, mais je ne lui en avais pas parlé.

14