16,99 €

Mehr erfahren.

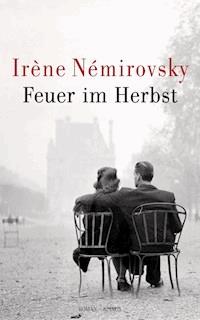

- Herausgeber: Knaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Liebe in Zeiten des Krieges

Wie durch ein Brennglas folgt der Blick Irène Némirovskys den Liebenden Thérèse und Bernard durch die kriegsversehrte Welt des 20. Jahrhunderts. Mit ihrem Roman „Feuer im Herbst“ erweist sich die Autorin erneut als unbestechliche Beobachterin einer Hölle, die den Menschen ihre Gefühle raubt und ihre Wurzeln durchtrennt. Allein die Liebe hat eine Chance, die Verlorenen zu retten.

Sommer 1914. Noch liegt malvenfarbene Luft über Paris, noch flanieren die Kleinbürger sonntags über die Champs-Elysées und genießen ihr kleines Glück. Martial wird bald Arzt sein und seine Cousine Thérèse heiraten. Die Zukunft ist geordnet. Doch ein Frösteln, eine zittrige Erregung erfasst die Menschen. Ein Wort aus ferner Zeit taucht auf und weckt Heldenträume in jungen, abenteuerlustigen Männern – Krieg. Das Grauen zerstört schnell alle Illusionen. Thérèse wird Witwe, und von der Front kehren gebrochene Männer heim. So auch Bernard, Thérèses Kamerad aus Kindertagen. Mit wildem Lebenshunger will er die Kriegsgräuel vergessen machen, will Wiedergutmachung für das Erlittene. Er will Frauen, Geld, rauschhaften Genuss. Thérèse verliebt sich in Bernard. Als er abzustürzen droht, fängt sie ihn auf. Sie ahnt nicht, welchen Preis sie für ihren Traum bezahlen muss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2014

Sammlungen

Ähnliche

Irène Némirovsky

Feuer im Herbst

Roman

Aus dem Französischen

von Eva Moldenhauer

Knaus

Erster Teil

1912–1918

1

Auf dem Tisch stand ein Strauß frischer Veilchen – ein gelber Krug mit einem Ausguß in Form eines Entenschnabels, der sich mit einem kurzen Klacken öffnete, um das Wasser abfließen zu lassen – und ein Salzstreuer aus rosa Glas, der die Inschrift trug: «Erinnerung an die Weltausstellung. 1900». (Innerhalb von zwölf Jahren waren die Buchstaben verblaßt und fast nicht mehr zu sehen.) Außerdem gab es ein riesiges goldfarbenes Brot, Wein und das Hauptgericht – ein wunderbares Kalbsragout, jedes zarte Stück schamhaft unter der cremigen Soße versteckt, duftende frische Champignons und helle Kartoffeln. Keine Vorspeise, nichts, was den Gaumen kitzelt: Nahrung ist etwas Ernstes. Bei den Bruns begann man sofort mit dem Hauptgericht; zwar wurden auch Braten nicht verschmäht, deren Zubereitung wegen ihrer einfachen, strengen Regeln mit der klassischen Kunst verwandt ist, doch die Hausfrau verwandte all ihre Sorgfalt und all ihre Liebe auf die Zubereitung irgendeines langsam geköchelten Gerichts; bei den Bruns kochte die Schwiegermutter, die alte Madame Pain.

Die Bruns waren kleine Pariser Rentner. Seit seine Frau tot war, hatte Adolphe Brun bei Tisch den Vorsitz und teilte das Essen aus. Er war ein noch schöner Mann; er hatte eine hohe Stirn, eine kleine Stupsnase, füllige Wangen, einen langen roten Schnurrbart, den er zwischen seinen Fingern zwirbelte und langzog, bis die Spitzen ihm fast in die Augen stachen. Ihm gegenüber zeigte seine Schwiegermutter, eine rundliche, kleine, rosige Frau mit duftigem weißem Haar, das wie der Schaum des Meeres aufflog, lächelnd ihre gesunden Zähne und wies mit einer Bewegung ihrer fleischigen kleinen Hand die Komplimente zurück («Ausgezeichnet … Etwas Besseres haben Sie noch nie gekocht, Schwiegermama … Es ist köstlich, Madame Pain!»). Mit falscher Bescheidenheit verzog sie schmollend den Mund und murmelte, wie eine Primadonna, die vorgibt, die Blumen, die man ihr auf der Bühne überreicht, ihrem Partner zu schenken:

«Ja, der Metzger hat mich heute gut bedient. Es war ein schönes Bruststück.»

Zur Rechten von Adolphe Brun saßen seine Gäste – die drei Jacquelains – und zu seiner Linken sein Neffe Martial und seine Tochter, die kleine Thérèse. Da Thérèse vor einigen Tagen fünfzehn geworden war, kämmte sie ihre Locken zu einem Dutt, aber die seidigen Strähnen hatten sich noch nicht an die Form gewöhnt, die die Haarnadeln ihnen geben wollten, und entwischten nach allen Seiten, was Thérèse ganz unglücklich machte, ungeachtet des Kompliments, das ihr schüchterner Vetter Martial ihr halblaut und stark errötend gemacht hatte:

«Das ist sehr hübsch, Thérèse. Ihre Frisur … wie ein goldener Nebel.»

«Die Kleine hat mein Haar», sagte Madame Pain, die – in Nizza geboren und obwohl sie im Alter von sechzehn Jahren von dort weggezogen war, um einen in Paris ansässigen Mann zu heiraten, der mit Bändern und Hutschleiern handelte – den wohlklingenden, sanften Akzent ihrer Heimat bewahrt hatte. Sie hatte sehr schöne schwarze Augen mit einem fröhlichen Blick. Ihr Mann hatte sie ruiniert, und sie hatte eine zwanzigjährige Tochter verloren – Thérèses Mutter; sie lebte auf Kosten ihres Schwiegersohns; doch nichts hatte ihre gute Laune beeinträchtigen können. Zum Nachtisch trank sie gern ein Gläschen Likör und trällerte:

Joyeux tambourins, menez la danse …

Die Bruns und ihre Gäste saßen in einem winzigen, sonnendurchfluteten Eßzimmer. Die Möbel – ein Henri-II-Bufett, Rohrstühle mit Säulchen, eine mit geblümtem dunklem Stoff bespannte Chaiselongue – drängten sich so gut es ging auf engem Raum. Die Wände schmückten Zeichnungen, die in den Grands Magasins du Louvre gekauft worden waren und die mit Kätzchen spielende junge Mädchen und neapolitanische Hirten (mit Blick auf den Vesuv im Hintergrund) darstellten, sowie eine Reproduktion der Abandonnée, eines anrührenden Werks, auf dem man eine offensichtlich schwangere Frau auf einer Marmorbank im Herbst weinen sieht, während ein Husar der Großen Armee sich zwischen den welken Blättern entfernt.

Die Bruns wohnten im Herzen eines stark bevölkerten Viertels in der Nähe der Gare de Lyon. Die wehmütigen, langgezogenen Pfiffe der Züge drangen bis zu ihnen, voller Rufe, die sie nicht vernahmen. Aber sie spürten das silberhelle, luftige, musikalische Vibrieren, das zu bestimmten Tageszeiten von der großen Metallbrücke ausging, wenn die Metro, die darüberfuhr, den unterirdischen Tiefen entsteigend, für einen Augenblick im Angesicht des Himmels auftauchte und mit dumpfem Grollen enteilte. Wenn sie vorbeifuhr, bebten die Fensterscheiben.

Auf dem Balkon sangen die Kanarienvögel in einem Käfig, und in einem anderen gurrten die Turteltauben. Von unten drangen durch die offenen Fenster sonntägliche Geräusche herauf: klirrende Gläser und klappernde Teller auf allen Stockwerken und fröhliches Kindergeschrei auf der Straße. Der in Helligkeit getauchte graue Stein der Häuser wirkte rosa. Sogar die Fensterscheiben der Wohnung gegenüber, die den ganzen Winter über schmutzig und dunkel waren, funkelten frischgeputzt im Licht wie Taufwasser. In der Nische dort drüben war der Kastanienverkäufer, der sich seit Oktober im Warmen aufgehalten hatte, verschwunden, und an seiner Stelle war ein rothaariges Mädchen aufgetaucht, das Veilchen verkaufte. Sogar dieser dunkle Winkel war von hellem Dunst erfüllt: eine Sonne, die den Staub erhellte, jenen Staub von Paris in der glücklichen Zeit des Frühlings, der aus Puder und Blütenstaub zu bestehen schien (bis man merkte, daß er nach Pferdemist roch).

Es war ein schöner Sonntag. Martial Brun hatte den Nachtisch mitgebracht, Mokkatörtchen, die die Augen des jungen Bernard Jacquelain fröhlich aufleuchten ließen. Schweigend aß man den Kuchen; zu hören waren nur das Klirren der an die Teller stoßenden Teelöffel und, unter den Zähnen der Tischgäste, das Knacken der in der Schlagsahne verborgenen und mit duftendem Likör gefüllten Kaffeebohnen. Dann, nach diesem Augenblick andächtigen Schweigens, ging die Unterhaltung weiter, ebenso friedlich, ebenso leidenschaftslos wie das Schnurren eines Wasserkessels. Martial Brun, der Medizinstudent war, ein Knabe von siebenundzwanzig Jahren mit einer langen, spitzen, stets ein wenig geröteten Nase, einem langen Hals, den er komisch zur Seite neigte, als lauschte er einem vertraulichen Wort, und schönen Rehaugen, sprach von den näher rückenden Prüfungen.

«Die Herren müssen viel arbeiten», sagte Blanche Jacquelain mit einem Seufzer und sah ihren Sohn an. Sie liebte ihn so sehr, daß sie alles auf ihn bezog; wenn sie las, daß in Paris eine Typhusepidemie ausgebrochen war, konnte sie nicht umhin, ihn im Geiste krank, vielleicht tot zu sehen, ebensowenig wie sie die Kapelle eines Regiments hören konnte, ohne ihn sich als Soldaten vorzustellen. Sie richtete einen traurigen, tiefen Blick auf Martial Brun, wobei sie dessen reizloses Gesicht durch die in ihren Augen wunderbaren Züge ihres Sohnes ersetzte und an den Tag dachte, an dem er lorbeerbekränzt eine der großen Schulen verlassen würde.

Mit gewissem Wohlgefallen beschrieb Martial sein Studium, seine durchwachten Nächte. Er war übertrieben bescheiden, doch nach einem Tröpfchen Wein bekam er mit einem Mal Lust zu plaudern, sich zur Geltung zu bringen. Beim Schwatzen schob er den Zeigefinger in seinen hohen Kragen, der ihn störte, und plusterte sich auf wie ein Hahn, bis zu dem Augenblick, als es an der Eingangstür läutete. Thérèse wollte aufstehen und öffnen, aber der kleine Bernard kam ihr zuvor und kehrte bald zurück, in Begleitung eines bärtigen, ziemlich fetten jungen Mannes, eines Freundes von Martial und Studenten der Rechtswissenschaft: Raymond Détang. Wegen seiner Lebhaftigkeit, seiner Beredsamkeit, seiner schönen Baritonstimme und seines Erfolgs bei Frauen flößte dieser Raymond Détang seinem Freund ein Gefühl des Neids und melancholischer Bewunderung ein. Als Martial ihn erblickte, verstummte er sogleich und schob mit einer nervösen Handbewegung die Brotkrümel rings um seinen Teller zusammen.

«Wir sprachen gerade über eure Studien, junge Leute», sagte Adolphe Brun. «Da siehst du, was dir blüht», fügte er an Bernard gewandt hinzu.

Bernard antwortete nicht, denn mit seinen fünfzehn Jahren schüchterte die Gesellschaft der Erwachsenen ihn noch ein. Er trug kurze Hosen. («Aber es ist das letzte Jahr … Bald ist er zu groß dafür», sagte seine Mutter mit einem Anflug von Stolz und Bedauern.) Nach der guten Mahlzeit glühten seine Wangen, und seine Krawatte verrutschte unentwegt. Er versetzte ihr einen energischen Stoß und warf seine Locken zurück, die ihm in die Stirn fielen.

Mit Grabesstimme sagte sein Vater:

«Er muß das Polytechnikum unter den Ersten verlassen. Ich werde alles für seine Ausbildung tun: die besten Repetitoren und so weiter. Aber er weiß, was er mir schuldig ist. Im übrigen ist er ein Büffler. Er ist der Beste in seiner Klasse.»

Alle sahen Bernard an; eine Welle des Stolzes weitete seine Brust. Es war ein Gefühl von fast unerträglicher Süße. Er errötete noch mehr und sagte mit seiner Stimme, die sich im Stimmbruch befand, bald schrill und nahezu markerschütternd, bald sanft und tief klang:

«Oh, nicht der Rede wert …»

Mit dem Kinn machte er eine herausfordernde Bewegung, als wollte er sagen:

«Wir werden ja sehen!» und zog am Knoten seiner Krawatte, bis er aufging. Ein wirrer Tagtraum wühlte ihn auf, in dem er sich als großen Ingenieur, Mathematiker, Erfinder oder womöglich als Forschungsreisenden und Soldaten sah, ein Gefolge brillanter Frauen auf seinem Weg und um sich herum ihn glühend verehrende Freunde und Schüler. Gleichzeitig schielte er nach einem Stück Kuchen, das auf seinem Teller übriggeblieben war, und er fragte sich, wie er es bei all diesen auf ihn gehefteten Augen wohl essen sollte; glücklicherweise lenkte sein Vater, sich an Martial wendend, die Aufmerksamkeit von ihm ab und stieß ihn in seine Dunkelheit zurück. Er nutzte die Gelegenheit, das Viertel Mokkatörtchen hinunterzuschlingen.

«In welchem Zweig der Medizin wollen Sie sich denn spezialisieren?» fragte Monsieur Jacquelain. Monsieur Jacquelain litt an einer grausamen Magenkrankheit; er hatte einen gelben, heufahlen Schnurrbart und ein Gesicht, das aus grauem Sand zu bestehen schien; die Haut war von Falten durchzogen wie die Oberfläche der Dünen im Meereswind. Mit gieriger, trauriger Miene sah er Martial an, als besäße allein die Tatsache, mit einem künftigen Arzt zu sprechen, irgendeine Heilkraft, aus der er jedoch keinen Nutzen ziehen könnte. Mehrmals wiederholte er, dabei mechanisch die Hand an jene Stelle des Körpers legend, wo das Übel an ihm fraß, direkt unterhalb seines hohlen Brustkorbs:

«Schade, daß Sie Ihre Diplome noch nicht in der Tasche haben, junger Freund. Schade. Ich hätte Sie konsultiert. Schade …»

Er versank in bittere Nachdenklichkeit.

«In zwei Jahren», sagte Martial schüchtern.

Von Fragen bedrängt, gestand er, daß er eine Wohnung in der Rue Monge in Aussicht habe. Ein Arzt, den er kenne und der in den Ruhestand treten wolle, würde sie ihm abtreten. Während er sprach, sah er eine Reihe friedlicher Tage an sich vorüberziehen …

«Du wirst heiraten müssen, Martial», sagte die alte Madame Pain mit maliziösem Lächeln.

Nervös rieb er eine Kugel aus Brotkrumen zwischen den Fingern, drückte sie zusammen, gab ihr die Form eines Männchens, durchbohrte sie grimmig mit der Kuchengabel und sagte, seine Rehaugen zu Thérèse hebend, mit erstickter Stimme:

«Daran denke ich ja. Seien Sie versichert, daß ich daran denke.»

Thérèse durchzuckte der Gedanke, daß sie damit gemeint sei; sie wollte lachen, und gleichzeitig schämte sie sich, als hätte man sie in aller Öffentlichkeit entkleidet. Es stimmte also, was ihr Vater, ihre Großmutter und ihre Freundinnen aus dem Pensionat sagten: daß sie, seit sie ihr Haar hochsteckte, ganz und gar wie eine Frau aussah? Aber diesen guten Martial heiraten … Neugierig beobachtete sie ihn unter ihren gesenkten Lidern. Sie kannte ihn seit ihrer Kindheit; sie mochte ihn; sie würde mit ihm leben, so wie ihr Vater mit ihrer Mutter gelebt haben mußte bis zu dem Tag, an dem die junge Frau starb. «Armer Junge», dachte sie plötzlich, «er ist Waise.» Schon empfand ihr Herz eine fast mütterliche Zärtlichkeit und Fürsorge. «Aber er ist nicht schön», dachte sie noch, «er ähnelt dem Lama im Jardin des Plantes. Er sieht zart und gekränkt aus.»

Bei dem Versuch, ihr spöttisches Lachen zu unterdrücken, bildeten sich zwei Grübchen in den ein wenig blassen Wangen dieses Pariser Kindes. Es war ein schlankes, anmutiges Mädchen mit einem ernsten, sanften Gesicht, grauen Augen und Haaren so leicht wie eine Dunstwolke. «Wen hätte ich denn gern als Ehemann?» fragte sie sich. Ihre Träumereien wurden süß und verschwommen, bevölkert von schönen Jünglingen, die dem Husaren der Großen Armee auf der Gravüre ihr gegenüber ähnelten. Ein schöner goldener Husar, ein mit Pulver und Blut bedeckter Soldat, der seinen Säbel durch das welke Laub hinter sich herzog … Sie sprang auf, um ihrer Großmutter zu helfen, den Tisch abzudecken. Es fand in ihr so etwas wie eine Angleichung des Traums an die Wirklichkeit statt, was ein sonderbarer und etwas schmerzhafter Vorgang war: Jemand schien ihr mit Gewalt die Augen zu öffnen und das Feuer eines zu hellen Lichts an ihr vorüberziehen zu lassen.

«Wie ärgerlich, groß zu werden», dachte sie. «Könnte ich doch immer so bleiben …» Sie seufzte ein wenig scheinheilig: Es war schmeichelhaft, in einem jungen Mann Bewunderung zu wecken, und wäre es nur dieser brave Martial. Bernard Jacquelain war hinaus auf den Balkon gegangen, und sie traf ihn zwischen dem Käfig der Kanarienvögel und dem der Turteltauben an. Die Metallbrücke vibrierte: die Metro fuhr vorbei. Nach einer Weile sagte Adolphe Brun, der zu den Kindern getreten war:

«Da kommen die Damen Humbert.»

Es waren Freundinnen der Familie Brun, eine Witwe und ihre fünfzehnjährige Tochter Renée.

Madame Humbert hatte frühzeitig einen brillanten und charmanten Ehemann verloren. Es war eine traurige Geschichte, aber eine gute Lehre für die Jugend, hieß es. Der arme Maître Humbert (ein talentierter Advokat) war im Alter von neunundzwanzig Jahren gestorben, weil er die Arbeit und das Vergnügen zu sehr geliebt hatte, Dinge, die nicht zusammenpaßten, wie Adolphe Brun bemerkte. «Er war ein Don Juan», pflegte er zu sagen, wobei er den Kopf mit einem Ausdruck von Bewunderung und Tadel und einem Hauch Begehrlichkeit schüttelte. Mit nachdenklichem Blick seinen Schnurrbart zwirbelnd, fuhr er fort: «Er war eitel geworden. Er besaß sechsunddreißig Krawatten» (die Zahl sechsunddreißig stand für die symbolische Bedeutung einer übertrieben großen Menge). «Er hatte luxuriöse Gewohnheiten angenommen: jede Woche ein Bad. Und beim Verlassen einer Duschanstalt hat er sich dann eine Erkältung zugezogen und ist daran gestorben.»

Seine Witwe, die ohne Vermögen zurückgeblieben war, hatte, um leben zu können, als Hutmacherin arbeiten müssen; in der Avenue des Gobelins trug ein himmelblau gestrichener Laden auf seinem Giebel die Inschrift: «GERMAINE, MODES», mit einem goldenen Namenszug. Madame Humbert weihte ihre Kreationen auf ihrem eigenen Kopf sowie auf dem ihrer Tochter ein. Sie war eine schöne Brünette, hatte einen majestätischen Gang und bot den Sonnenstrahlen einen der ersten Strohhüte in diesem Frühjahr dar, auf dem eine Blütenpracht von künstlichen Mohnblumen prangte. Ihre Tochter trug eine jungfräuliche Kopfbedeckung aus Tüll und Schleifen: ein Gebilde, so steif und leicht wie ein Lampenschirm.

Man wartete nur auf diese Damen, um das Haus zu verlassen und den Sonntag an der frischen Luft zu beenden. Also machte man sich auf den Weg zur Metro der Gare de Lyon. Die Kinder gingen vorneweg, Bernard zwischen den beiden Mädchen. Bernard war sich schmerzhaft seiner kurzen Hosen bewußt und betrachtete ängstlich und voller Scham die goldblonden Haare, die auf seinen kräftigen Beinen glänzten, doch er tröstete sich mit dem Gedanken: ‹Es ist das letzte Jahr …› Außerdem hatte ihm seine Mutter, die ihn verwöhnte, einen biegsamen Spazierstock mit goldenem Knauf geschenkt, mit dem er lässig spielte. Unglücklicherweise sah ihn Adolphe und trällerte: «Welch ein Laffe, hält den Rohrstock wie ein Affe …», was ihm den ganzen Spaß verdarb. Lebhaft, mager und ungestüm schien er mit seinen schönen Augen für seine Mutter die Verkörperung männlicher Schönheit zu sein, und sie dachte mit einem Anflug von Eifersucht im Herzen: ‹Was wird er mit zwanzig für Eroberungen machen!› denn so lange gedachte sie ihn bei sich zu behalten.

Die jungen Mädchen trugen Schneiderkostüme, die züchtig ihre in schwarzer Baumwolle steckenden Knie verbargen. Madame Humbert hatte für Thérèse einen Hut anfertigen lassen, der dem von Renée glich, ein imposantes, mit Musselin und kleinen Schleifen verziertes Gebilde. Sie sagte: «Ihr seht aus wie Schwestern», aber sie dachte: ‹Meine Tochter, meine Renée ist die hübschere. Sie ist ein Püppchen, eine kleine Katze mit ihrem blonden Haar und ihren grünen Augen. Schon drehen die Alten sich nach ihr um›, sagte sie sich noch, denn sie war eine ehrgeizige, vorausschauende Mutter.

Aus der Tiefe der Erde emporsteigend, verließ die kleine Gruppe die Metrostation Concorde und ging die Champs-Elysées hinunter; anmutig hoben die Damen ihren Rocksaum, und man sah einen sittsamen Volant aus grauem Popelin unter dem Kleid von Madame Jacquelain und aus flohfarbenem Baumwollsatin unter dem der alten Madame Pain hervorschauen, während Madame Humbert mit ihrem üppigen Busen «nach italienischer Art» ihre schwarzen Augen funkeln ließ und versehentlich einen bläulich schimmernden, seidig raschelnden Taft zeigte. Diese Damen sprachen von Liebe. Madame Humbert gab zu verstehen, daß sie durch ihre Strenge einen Mann in die Verzweiflung getrieben habe; um sie zu vergessen, mußte er in die Kolonien entfliehen, und von dort schrieb er ihr, er habe einen kleinen Neger dazu abgerichtet, jeden Abend zur Schlafenszeit in sein Zelt zu kommen und ihm zu sagen: «Germaine liebt dich und denkt an dich.»

«Oft haben die Männer mehr Zartgefühl als wir», seufzte Madame Humbert.

«Oh, glauben Sie?» rief Blanche Jacquelain aus, die mit jener prüden und säuerlichen Miene zugehört hatte, mit der eine Katze die in einem Topf kochende Milch beobachtet (sie streckt die Pfote vor und zieht sie mit beleidigtem kurzem Miauen zurück). «Glauben Sie? Nur wir verstehen es, uns ohne Hintergedanken aufzuopfern.»

«Was verstehen Sie unter Hintergedanken?» fragte Madame Humbert und schien, den Kopf hebend und die Nasenlöcher blähend, gleich wiehern zu wollen wie eine Stute.

«Das wissen Sie doch sehr gut, meine Liebe», antwortete Madame Jacquelain angewidert.

«Aber, meine Liebe, so ist die Natur …»

«Ja, ja», sagte unterdessen die alte Madame Pain und senkte zustimmend ihre mit künstlichen Veilchen übersäte Gagat-Toque, aber sie hörte nicht zu. Sie dachte an das Stück Kalbfleisch, das sie am Abend servieren würde. Ohne alles oder mit Tomatensoße?

Hinter ihnen kamen die Männer, die mit ausholenden Gesten salbaderten.

Die friedliche Menschenmenge der Sonntage schlenderte über die Avenue der Champs-Elysées, sehr langsam, vermutlich schwer geworden vom Gewicht der Verdauung, von der frühen Wärme, vom Gefühl der Muße. Es war eine sanfte, fröhliche, bescheidene Menge von Kleinbürgern; das Volk wagte sich nicht hierher; die Großen dieser Welt schickten nur ihre jüngsten Familienmitglieder auf die Champs-Elysées, bewacht von schön bebänderten Ammen. Auf der Avenue waren Saint-Cyr-Schüler zu sehen, die ihren Großmüttern den Arm reichten, blasse Polytechniker mit Kneifer, die ängstliche Familien nicht aus den Augen ließen, Gymnasiasten mit zweireihiger Jacke und Uniformmütze, schnurrbärtige Herren, kleine Mädchen in weißen Kleidern, die zwischen einer doppelten Reihe von Stühlen, auf denen andere Saint-Cyr-Schüler saßen, dem Arc de Triomphe zustrebten, weitere Polytechniker, Herren, Damen und Kinder, die durch die Kleidung, den Blick, das Lächeln den ersteren glichen, mit sowohl herzlicher wie neugieriger und wohlwollender Miene, so daß jeder Passant seinen eigenen Bruder an seiner Seite zu sehen schien. Alle diese Gesichter ähnelten einander: blasser Teint, glanzlose Augen, Nase nach oben.

Man ging immer weiter, bis zum Arc de Triomphe, bis zur Avenue du Bois de Boulogne, bis zum Palast von Boni de Castellane, dessen Vorhänge aus lila Seide sich an den Balkonen im sanften Wind bewegten. Endlich, endlich erschienen, von den Pferderennen zurückkehrend, in einem glorreichen Staub die Equipagen.

Die Familien saßen auf ihren kleinen Eisenstühlen. Sie betrachteten die ausländischen Prinzen, die Millionäre, die großen Kurtisanen. Madame Humbert skizzierte fieberhaft Hüte in ein Heft, das sie aus ihrer Tasche holte. Die Kinder schauten, bewunderten. Die Erwachsenen fühlten sich ruhig, zufrieden, neidlos, aber voller Stolz: ‹Für zwei Sous für unsere Stühle und den Preis der Metro können wir das alles sehen›, dachten die Pariser, ‹wir genießen es. Wir sind nicht nur Zuschauer des Stücks, sondern auch Mitwirkende (in den bescheidensten Rollen) mit unseren hübsch geschmückten Töchtern, ihren neuen Hüten, unserer Zungenfertigkeit, unserer legendären Fröhlichkeit. Schließlich hätten wir anderswo in diesem Land geboren werden können›, dachten sie, ‹wo allein beim Anblick der Champs-Elysées auf einer Postkarte alle edlen Herzen höher schlagen!›

Und die Leute machten es sich auf ihren Stühlen bequem, sagten mit ein wenig kritischer Besitzermiene:

«Haben Sie den rosa Sonnenschirm mit Chantilly-Medaillons gesehen? Das ist mir zu protzig, ich mag das nicht.»

Sie erkannten die vorbeifahrenden Berühmtheiten:

«Sieh nur, Mona Delza. Wer ist bei ihr?»

Die Väter kramten für ihre Kinder alte Erinnerungen aus; sie deuteten auf die Fenster eines Restaurants:

«Hier habe ich vor fünf Jahren die Cavalieri mit Caruso zu Mittag speisen sehen. Die Leute bildeten einen Kreis um sie und betrachteten sie wie seltene Tiere, aber das verschlug ihnen nicht den Appetit.»

«Wer ist die Cavalieri, Papa?»

«Eine Schauspielerin.»

Gegen Abend konnten die Kleinen fast nicht mehr laufen. Der Puderzucker auf den Waffeln stob in die Luft. Langsam stieg der Staub zum Himmel auf, ein goldener Staub, der zwischen den Zähnen knirschte; er verhüllte den Obelisk bis auf halbe Höhe, er zerfraß die rosa Blüten der Kastanien; der Wind blies ihn zur Seine, und nach und nach sank er herab, während sich die letzten Equipagen entfernten und die Pariser nach Hause gingen.

Die Bruns, die Jacquelains, die Humberts und Raymond Détang setzten sich zum Vespern auf die Terrasse eines Cafés. Sie bestellten:

«Zwei Sirup und neun Gläser.»

Sie tranken schweigend, ein wenig müde, ein wenig betäubt, zufrieden mit ihrem Tag. Raymond Détang spielte zwischen zwei Fingern mit seinem leichten Bart und warf sich für seine Nachbarin in die Brust. Es war heiß. Man zündete die ersten Straßenlaternen an, und die Luft wurde malvenfarben, gezuckert, hätte man meinen können, wie ein Veilchenbonbon. Man hatte Lust, sie zu lutschen. Die Frauen seufzten: «Ah, wie gut das tut …», und: «Wollen wir nicht heimgehen, Eugène?» Aber Eugène, oder Emile (der Ehemann), schüttelte den Kopf, sah auf seine Uhr und antwortete nur: «Zu Tisch.» Es war bald sieben Uhr, und alle kleinen Pariser Familien würden sich unter der Lampe zu Tisch setzen. Einige Augenblicke würde der Duft des Pot-au-feu und des frischen Brots gegen den parfümierten Staubgeruch, den die teuren Frauen hinter sich zurückgelassen hatten, ankämpfen und ihn am Ende niederringen.

Die Bruns und ihre Freunde trennten sich an der Metrostation Etoile. Man schloß die Rechnungen ab: «Und ich schulde Ihnen noch zwei Sous für das Trinkgeld des Kellners … Doch, doch, wer seine Schulden zahlt, wird reich …» Dann ging jeder nach Hause.

2

Im Jahr 1914 bestellte Martial Brun für die Tür seiner künftigen Wohnung in der Rue Monge ein Kupferschild, auf das die Worte graviert waren:

DOKTOR MARTIAL BRUN

Hals. Nase. Ohren.

Das Appartement würde erst Ende Oktober frei sein; jetzt war der 14. Juli. Martial besuchte seinen Freund, den Arzt, der noch darin wohnte. Nachdem er sich im Treppenhaus von ihm verabschiedet hatte, holte er das Schild aus seiner Tasche, ließ es funkeln. Auf Zehenspitzen ging er noch einmal hinauf und hielt es einen Augenblick an die Holztüre, neigte seinen langen Hals noch mehr und dachte: ‹Es sieht gut aus›, und begann zu sinnieren. Auf dem Treppenabsatz stand eine polierte Eichenbank; bunte Fensterscheiben verbreiteten ein diaphanes Kirchenlicht. Martial stellte sich eine Reihe von Patienten vor, die kamen, um Doktor Brun zu konsultieren. Mit leiser Stimme sagte er: «Der vortreffliche Doktor Brun … Martial Brun, der berühmte Arzt … Kennen Sie Doktor Brun? Er hat meine Frau geheilt. Er hat meine Tochter an den Mandeln operiert.» Schon kam es ihm so vor, als röche er jenen Geruch nach Antiseptika und frischem Linoleum, der aus seinem Sprechzimmer dränge. Ende des Studiums! Erlangung der Diplome! Der gesegnete Moment, an dem der Franzose sich sagen kann: «Ich habe gut gesät. Jetzt werde ich ernten.» Und im Geiste ordnet er die Zukunft. Jedem Ereignis weist er in der Abfolge der Jahre ein genaues Datum zu: ‹Im Oktober werde ich mich niederlassen. Ich werde heiraten. Ich werde einen Sohn haben. Im zweiten Jahr werde ich ans Meer fahren können …› Sein Leben ist von vornherein festgelegt, bis zum Erfolg, bis zum Alter, bis zum Tod vorgezeichnet. Denn natürlich gibt es den Tod. Er hat seinen Platz in den häuslichen Berechnungen. Aber er ist kein wildes Tier, das auf der Lauer liegt, bereit, loszuspringen. Wir befinden uns im Jahre 1914, zum Teufel! Im Jahrhundert der Wissenschaft, des Fortschritts. Vor diesem Licht macht sogar der Tod sich ganz klein. Auf der Fußmatte wird er den passenden Moment abwarten, den Moment, an dem Doktor Brun, nachdem er sein Schicksal vollendet, ein langes erfülltes Dasein gelebt, Kinder gezeugt und ein kleines Haus auf dem Land gekauft hat, mit weißem Haar friedlich einschlafen wird. Als Begleiterin dieser Karriere sieht Doktor Brun im Geiste Thérèse. Er hat sie schon immer … vor dem Wort «geliebt» hält er inne, da es ihm aus irgendeinem Grund fast ungehörig erscheint. Schon immer hat er sie zu seiner Frau und zur Mutter seiner Kinder machen wollen. Sie ist achtzehn Jahre alt und er dreißig. Vom Alter her passen sie gut zusammen. Sie ist nicht reich, aber sie hat eine kleine Mitgift, bestehend aus sicheren Fonds: russischen Wertpapieren. Somit ist alles bereit: das Haus, das Geld, die Frau. Seine Frau … Aber er hat ihr noch keinen Heiratsantrag gemacht. Er hat sich mit Anspielungen, Seufzern, Komplimenten, einem flüchtigen Händedruck begnügt, aber das reicht aus. «Sie sind doch so schlau …»

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!