2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

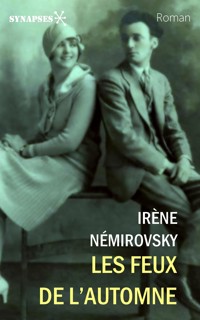

Eine der größten literarischen Wiederentdeckungen der letzten Jahre

Sommer 1940: Die deutsche Armee steht vor Paris. Voller Panik packen die Menschen ihre letzten Habseligkeiten zusammen und fliehen. Angesichts der existentiellen Bedrohung zeigen sie ihren wahren Charakter …

Der wiederentdeckte Roman „Suite française“ von Irène Némirovsky wurde 2005 zur literarischen Sensation. Über 60 Jahre lag das Vermächtnis der französischen Starautorin der 30er Jahre unerkannt in einem Koffer – bis der Zufall dieses eindrucksvolle Sittengemälde aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ans Licht brachte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 711

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Irène Némirovsky

Suite française

ROMAN

Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer

Albrecht Knaus

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Suite française2004 bei Denoël, ParisUnstimmigkeiten u.a. bei Namen finden sich im Originalmanuskript und wurden vom Verlag bewusst beibehalten.

3. Auflage

Copyright © der Originalausgabe 2004 by Éditions Denoël

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Albrecht Knaus Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Design Team München

unter Verwendung eines Motivs von Rapho

Gesetzt aus der Aldus von Filmsatz Schröter, München

ISBN: 978-3-641-14735-8www.knaus-verlag.de

Auf den Spuren meiner Mutter und meines Vaters, für meine Schwester Élisabeth Gille, für meine Kinder und Enkel und für alle, die das Drama der Intoleranz erlebt haben und noch heute erleben.

DENISE EPSTEINTochter von Irène Némirovsky

STURM IM JUNI

1 Der Krieg

Warm, dachten die Pariser. Frühlingsluft. Es war Nacht im Krieg, Alarm. Aber die Nacht vergeht, der Krieg ist weit. Alle, die nicht schliefen, die Kranken in ihrem Bett, die Mütter, deren Söhne an der Front waren, die liebenden Frauen mit ihren tränenwelken Augen hörten den ersten Atemzug der Sirene. Noch war es erst ein tiefes Einatmen gleich dem Seufzer, der einer beklommenen Brust entweicht. Einige Augenblicke würden vergehen, ehe der ganze Himmel sich mit Geheul füllte. Es kam aus der Ferne, aus der Weite des Horizonts, ohne Hast, hätte man meinen können! Die Schlafenden träumten vom Meer, das seine Wellen und seine Kiesel vor sich herschiebt, vom Sturm, der im März den Wald schüttelt, von einer Rinderherde, die schwerfällig rennt und den Boden mit ihren Hufen erschüttert, bis endlich der Schlaf zurückwich und der Mann, kaum die Augen öffnend, murmelte:

«Alarm?»

Nervöser, flinker, waren die Frauen schon auf den Beinen. Einige legten sich wieder hin, nachdem sie Fenster und Läden geschlossen hatten. Tags zuvor, am Montag, dem 3. Juni, waren zum ersten Mal seit Beginn dieses Krieges in Paris Bomben gefallen; aber die Bevölkerung blieb ruhig. Dabei waren die Nachrichten schlecht. Man glaubte nicht daran. Ebensowenig hätte man der Ankündigung eines Sieges geglaubt. «Davon verstehen wir nichts», sagten die Leute. Im Licht einer Taschenlampe zog man die Kinder an. Mit beiden Armen hoben die Mütter die schweren und warmen kleinen Körper hoch: «Nicht doch, hab keine Angst, weine nicht.» Es war Alarm. Alle Lampen erloschen, aber unter diesem goldenen, durchsichtigen Junihimmel war jedes Haus, jede Straße zu sehen. Und die Seine schien alle verstreuten Lichter in sich zu vereinen und sie wie ein Facettenspiegel hundertfach zu reflektieren. Die unzureichend abgedunkelten Fenster, die im leichten Dunkel schimmernden Dächer, die Eisenbeschläge der Türen, von denen jede einzelne Wölbung schwach glänzte, einige Rotlichter, die wer weiß warum länger brannten als die anderen – die Seine zog sie an, fing sie ein und ließ sie in ihren Fluten tanzen. Von oben sah man sie sicher weiß wie ein Fluß aus Milch dahinfließen. Sie lenkte die feindlichen Flugzeuge, dachten einige. Andere behaupteten, das sei unmöglich. In Wirklichkeit wußte man nichts. «Ich bleibe im Bett», murmelten schläfrige Stimmen, «ich habe keine Angst.» – «Trotzdem, einmal ist genug», antworteten die vernünftigen Leute.

Durch die Glasscheiben, die in den neuen Wohnhäusern die Hintertreppen schützten, sah man ein, zwei, drei kleine Flammen hinabsteigen: Die Bewohner des sechsten Stocks flohen diese großen Höhen; ungeachtet der Vorschriften hatten sie ihre Taschenlampen angemacht. «Ich will mir auf der Treppe lieber nicht den Hals brechen, kommst du, Emile?» Instinktiv senkte man die Stimme, als wäre der Raum voll feindlicher Blicke und Ohren. Man hörte nacheinander die Türen zuschlagen. In den stark bevölkerten Vierteln wimmelte es in den Metros, in den übelriechenden Schutzräumen immer von Menschen, während die Reichen sich damit begnügten, bei ihren Pförtnern zu bleiben, auf die Einschläge und die Explosionen horchend, die das Fallen der Bomben verkünden würden, aufmerksam, die Körper aufgerichtet wie unruhige Tiere in den Wäldern, wenn die Nacht der Jagd naht. Die Armen waren nicht furchtsamer als die Reichen; sie hingen nicht stärker am Leben, aber sie folgten dem Herdentrieb in größerem Maße als sie, sie brauchten einander, hatten das Bedürfnis, einander beizustehen, gemeinsam zu stöhnen oder zu lachen. Bald würde es Tag werden; ein silbergrüner Schimmer legte sich auf die Pflastersteine, auf die Brüstungen der Kaimauern, auf die Türme von Notre-Dame. Sandsäcke umschlossen die wichtigsten Gebäude bis zur halben Höhe, verhüllten die Tänzerinnen von Carpeaux auf der Fassade der Oper, erstickten den Schrei der Marseillaise auf dem Arc de Triomphe.

Noch ziemlich weit entfernt dröhnten Kanonenschüsse, dann rückten sie näher, und jede Fensterscheibe erbebte als Antwort. Kinder kamen in warmen Zimmern zur Welt, deren Fenster man abgedunkelt hatte, damit kein Licht nach außen drang, und ihr Weinen ließ die Frauen den Lärm der Sirenen und den Krieg vergessen. In den Ohren der Sterbenden klang der Kanonendonner schwach und schien keinerlei Bedeutung zu haben, ein Geräusch mehr in jenem schaurigen, vagen Rauschen, das den Sterbenden empfängt wie eine Flut. Die an die warme Hüfte ihrer Mutter geschmiegten Kleinen schliefen friedlich und schnalzten leicht mit den Lippen wie ein saugendes Lamm. Während des Alarms im Stich gelassen, blieben die Karren der fliegenden Händler mit ihrer Fracht frischer Blumen auf der Straße stehen.

Die Sonne ging noch hochrot an einem wolkenlosen Himmel auf. Ein Kanonenschuß wurde abgefeuert, jetzt so nahe bei Paris, daß von jedem Denkmal die Vögel aufflogen. Hoch oben schwebten große schwarze Vögel, die in der übrigen Zeit unsichtbar sind, und breiteten unter der Sonne ihre rosa glasierten Flügel aus, dann kamen die fetten und gurrenden schönen Tauben und die Schwalben, die Spatzen hüpften in aller Ruhe in den menschenleeren Straßen. Am Ufer der Seine trug jede Pappel eine Traube kleiner brauner Vögel, die aus Leibeskräften zwitscherten. In der Tiefe der Keller vernahm man schließlich einen sehr fernen, durch die Distanz gedämpften Ruf, eine Art Fanfarenstoß mit drei Tönen. Der Alarm war vorüber.

2

Bei den Péricands hatte man im Radio in bestürztem Schweigen die Abendnachrichten gehört, sich jedoch enthalten, sie zu kommentieren. Die Péricands waren fromme Leute; ihre Traditionen, ihre Geisteshaltung, ein bürgerliches und katholisches Erbe, ihre Beziehungen zur Kirche (ihr ältester Sohn, Philippe Péricand, war Priester), alles trug dazu bei, daß sie die Regierung der Republik mit Argwohn betrachteten. Andererseits verband sie die Position von Monsieur Péricand, Konservator eines der staatlichen Museen, mit einem Regime, das seinen Dienern Ehren und Vorteile bescherte.

Eine Katze hielt behutsam ein Stück Fisch voller Gräten zwischen ihren spitzen Zähnen: es zu fressen machte ihr angst, und es auszuspucken würde ihr leid tun.

Schließlich meinte Charlotte Péricand, daß nur der männliche Geist derart befremdliche und ernste Ereignisse gelassen beurteilen könne. Doch weder ihr Mann noch ihr ältester Sohn waren zu Hause; ersterer speiste bei Freunden, letzterer weilte zur Zeit nicht in Paris. Madame Péricand, die mit eiserner Hand alles bewältigte, was den Alltag betraf – ob nun die Führung des Haushalts, die Erziehung ihrer Kinder oder die Karriere ihres Mannes –, Madame Péricand zog nie jemanden zu Rate. Doch dies hier war ein anderer Bereich. Zuerst mußte eine autorisierte Stimme ihr sagen, was zu glauben sich ziemte. Einmal auf den richtigen Weg gebracht, rannte sie los und kannte keine Hindernisse. Wies man ihr eindeutig nach, daß ihre Meinung irrig sei, antwortete sie mit kaltem, überheblichem Lächeln: «Das hat mir mein Vater gesagt. Mein Mann ist wohlunterrichtet.» Und mit ihrer behandschuhten Hand machte sie eine kurze, abschneidende Bewegung.

Die Stellung ihres Mannes schmeichelte ihr (sie selbst hätte ein häuslicheres Leben vorgezogen, aber nach dem Beispiel unseres Süßen Heilands muß ein jeder hienieden sein Kreuz tragen!). Zwischen ihren Besuchen kam sie zwar stets kurz nach Hause, um die Schulaufgaben der Kinder, die Fläschchen des Kleinsten, die Arbeiten der Dienstboten zu überwachen, aber sie hatte keine Zeit, ihren Aufputz abzulegen. In der Erinnerung der jungen Péricands war ihre Mutter immer ausgehbereit, mit Hut und weißen Handschuhen. (Da sie sparsam war, hatten ihre gesäuberten Handschuhe einen schwachen Benzingeruch, Nachwehen ihres Aufenthalts in der Reinigung.)

Auch an diesem Abend war sie gerade nach Hause gekommen und stand im Salon vor dem Rundfunkgerät. Sie war schwarz gekleidet und trug einen entzückenden kleinen Hut nach der neusten Mode, geschmückt mit drei Blumen und einer über der Stirn aufragenden seidenen Quaste. Ihr Gesicht darunter war blaß und verängstigt; es verriet deutlich die Spuren des Alters und der Erschöpfung. Sie war siebenundvierzig Jahre alt und hatte fünf Kinder. Es war eine Frau, die Gott offenkundig dazu bestimmt hatte, rothaarig zu sein. Ihre Haut war ungemein zart und von den Jahren welk geworden. Sommersprossen übersäten die kräftige, majestätische Nase. Der Blick ihrer grünen Augen war so scharf wie der einer Katze. Doch in letzter Minute hatte die Vorsehung vermutlich gezögert oder gemeint, daß glänzendes Haar weder Madame Péricands untadeliger Moral noch ihrem Rang anstünde, und sie hatte ihr stumpfes braunes Haar verliehen, das seit der Geburt ihres letzten Kindes büschelweise ausfiel. Monsieur Péricand war ein strenger Mann: Seine religiösen Skrupel untersagten ihm zahlreiche Gelüste, und die Sorge um seinen guten Ruf hielt ihn von übelbeleumdeten Orten fern. Und so war der kleinste Péricand erst zwei Jahre alt, und zwischen dem Abbé Philippe und dem Letztgeborenen verteilten sich drei weitere Kinder, die alle am Leben waren, sowie das, was Madame Péricand schamhaft «drei Vorkommnisse» nannte, bei denen das fast bis zum Ende der Schwangerschaft ausgetragene Kind nicht gelebt hatte und die die Mutter dreimal an den Rand des Grabes gebracht hatten.

Der Salon, in dem gerade das Radio tönte, war ein weitläufiger, wohlproportionierter Raum, dessen vier Fenster auf den Boulevard Delessert gingen. Er war auf herkömmliche Art mit großen Sesseln und goldgelb bezogenen Kanapees möbliert. In der Nähe des Balkons stand der Rollstuhl des gebrechlichen alten Monsieur Péricand, der infolge seines hohen Alters bisweilen kindisch wurde. Seine ganze Hellsichtigkeit erlangte er nur dann wieder, wenn von seinem beträchtlichen Vermögen die Rede war (er war ein Péricand-Maltête, Erbe der Lyoner Maltêtes). Der Krieg und seine Wechselfälle jedoch berührten ihn nicht mehr. Er hörte gleichgültig zu, wobei er rhythmisch seinen schönen silbergrauen Bart schüttelte. Hinter der Hausmutter standen im Halbkreis die Kinder, bis auf den Jüngsten, den seine Kinderfrau auf dem Arm trug. Diese, deren drei Söhne an der Front waren, hatte gerade den Kleinen gebracht, damit er der Familie gute Nacht sage, und nutzte die Gelegenheit, daß sie vorübergehend Zutritt zum Salon hatte, um mit ängstlicher Aufmerksamkeit den Worten des Sprechers zu lauschen.

Hinter der halb geöffneten Tür erriet Madame Péricand die Anwesenheit weiterer Dienstboten: Das Zimmermädchen Madeleine, von Unruhe getrieben, wagte sich sogar bis zur Türschwelle, und dieser Verstoß gegen die Gepflogenheiten schien Madame Péricand ein unheilvolles Zeichen zu sein. So finden sich bei einem Schiffbruch alle Klassen auf dem Deck ein. Aber das Volk besaß keine Nervenstärke. ‹Wie sie sich gehen lassen›, dachte sie mißbilligend. Madame Péricand gehörte zu jenen Bürgerlichen, die dem Volk vertrauen. «Nicht bösartig, wenn man sie zu nehmen weiß», sagte sie in dem nachsichtigen und ein wenig betrübten Ton, den sie angeschlagen hätte, um über ein Tier im Käfig zu sprechen. Sie schmeichelte sich, ihre Dienstboten sehr lange zu behalten. Sie legte Wert darauf, sie eigenhändig zu pflegen, wenn sie krank waren. Als Madeleine eine Angina gehabt hatte, hatte Madame Péricand das Gurgelwasser persönlich zubereitet. Da sie tagsüber keine Zeit hatte, tat sie es abends, wenn sie vom Theater kam. Aus dem Schlaf gerissen, zeigte Madeleine ihre Dankbarkeit erst nachträglich und zudem mit recht kühlen Worten, dachte Madame Péricand. So war das Volk eben, nie zufrieden, und je mehr Mühe man sich mit ihm gibt, desto launischer und undankbarer erweist es sich. Aber eine Belohnung erwartete Madame Péricand ohnehin nur vom Himmel.

Sie wandte sich an das Dunkel des Vestibüls und sagte mit großer Güte:

«Ihr könnt die Nachrichten hören, wenn ihr wollt.»

«Danke, Madame», murmelten ehrerbietige Stimmen, und die Dienstboten schlichen sich auf Zehenspitzen in den Salon.

Madeleine, der Kammerdiener Auguste und die Köchin Maria, die als letzte kam, weil sie sich ihrer nach Fisch riechenden Hände schämte. Im übrigen waren die Nachrichten beendet. Jetzt vernahm man die Kommentare zu der «zwar ernsten, aber nicht beunruhigenden» Lage, wie der Sprecher versicherte. Er sprach mit so aufrichtiger, so gelassener, so großväterlicher Stimme, die jedesmal ein wenig schmetterte, wenn er die Wörter «Frankreich», «Vaterland» und «Armee» aussprach, daß er in den Herzen seiner Zuhörer Optimismus verbreitete. Er hatte eine ganz besondere Art, das Kommuniqué zu erwähnen, in dem es hieß, daß «der Feind weiterhin mit Verbissenheit unsere Stellungen angegriffen hat, jedoch auf den kraftvollen Widerstand unserer Truppen stieß». Er las den ersten Teil des Satzes in einem leichten, ironischen und verächtlichen Ton, als wollte er sagen: ‹Zumindest versuchen sie, uns das glauben zu machen.› Dagegen betonte er jede einzelne Silbe des zweiten Teils, wobei er das Adjektiv «kraftvoll» und die Wörter «unserer Truppen» mit solcher Zuversicht hervorhob, daß die Leute unweigerlich denken mußten: ‹Bestimmt machen wir uns ganz umsonst solche Sorgen!›

Madame Péricand sah die auf sie gerichteten fragenden und hoffnungsvollen Blicke und verkündete entschlossen:

«Mir scheint das nicht absolut schlecht zu sein!»

Nicht, daß sie es glaubte, aber es war ihre Pflicht, die Menschen in ihrer Umgebung aufzumuntern.

Maria und Madeleine seufzten:

«Madame glaubt das?»

Nur Hubert, der zweite der Péricand-Söhne, ein pausbäckiger, rotwangiger Junge von achtzehn Jahren, schien bestürzt und verzweifelt zu sein. Nervös betupfte er seinen Hals mit seinem zerknüllten Taschentuch und rief mit durchdringender, bisweilen heiserer Stimme:

«Es ist nicht möglich! Es ist nicht möglich, daß es soweit mit uns gekommen ist! Sagen Sie, Mama, worauf warten sie denn, bis sie alle Männer zu den Waffen rufen? Alle Männer zwischen sechzehn und sechzig, sofort! Das müßten sie doch tun, meinen Sie nicht, Mama?»

Er rannte ins Arbeitszimmer, kam mit einer großen Landkarte zurück, die er auf dem Tisch ausbreitete, und maß fieberhaft die Entfernungen.

«Wir sind verloren, unweigerlich verloren, es sei denn …»

Er schöpfte wieder Hoffnung.

«Ich verstehe, was man tun wird», verkündete er schließlich mit breitem, all seine weißen Zähne entblößendem jugendlichen Lächeln. «Ich verstehe es genau. Man läßt sie vorrücken, immer weiter vorrücken, und dann erwartet man sie dort und dort, sehen Sie, Mama! Oder auch …»

«Ja, ja», sagte seine Mutter. «Geh dir die Hände waschen, und kümmere dich um diese Strähne, die dir in die Augen fällt. Schau nur, wie du aussiehst.»

Wütend faltete Hubert seine Landkarte wieder zusammen. Nur Philippe nahm ihn ernst, nur Philippe sprach mit ihm wie mit seinesgleichen. «Familien, ich hasse euch», deklamierte er innerlich, und als er den Salon verließ, verstreute er aus Rache mit einem heftigen Fußtritt das Spielzeug seines kleinen Bruders Bernard, der zu brüllen begann. Das wird ihm beibringen, wie das Leben ist, dachte Hubert. Eilig brachte die Amme Bernard und Jacqueline weg, das Baby Emmanuel schlief bereits auf ihrer Schulter. Sie ging mit großen Schritten, Bernard an der Hand, um ihre drei Söhne trauernd, die sie im Geiste alle tot sah. «Trübsal und Unglück, Trübsal und Unglück!» wiederholte sie leise und schüttelte ihr graues Haupt. Sie drehte die Wasserhähne der Badewanne auf, wärmte die Bademäntel der Kinder, murmelte unaufhörlich dieselben Wörter, die ihr nicht nur die politische Lage, sondern vor allem ihr eigenes Leben zu verkörpern schienen: die Feldarbeit in ihrer Jugend, ihr Witwenstand, der schlechte Charakter ihrer Schwiegertöchter und ihr Leben bei anderen, seit ihrem sechzehnten Lebensjahr.

Auguste, der Kammerdiener, ging auf leisen Sohlen in die Küche zurück. Auf seinem feierlichen, törichten Gesicht spiegelte sich ein Ausdruck tiefer Verachtung, die vielerlei Dingen galt. Madame Péricand, diese ungemein tatkräftige Frau, verwandte die freie Viertelstunde zwischen dem Bad der Kinder und dem Abendessen darauf, Jacqueline und Bernard die Schulaufgaben abzuhören. Frische Stimmen erhoben sich: «Die Erde ist eine Kugel, die auf nichts ruht.» Im Salon blieben der alte Péricand und der Kater Albert allein zurück. Es war ein wunderbarer Tag. Das Abendlicht beleuchtete sanft die dichtbelaubten Kastanienbäume. Der Kater Albert, ein kleiner grauer Kater, der den Kindern gehörte, schien von einem Freudentaumel gepackt zu sein: er wälzte sich auf dem Rücken, auf dem Teppich. Er sprang auf den Kamin, knabberte an einer Pfingstrose in der großen nachtblauen Vase, versetzte dem aus Bronze gemeißelten Wolfsmaul an der Ecke einer Konsole einen vorsichtigen Hieb mit der Tatze, sprang dann mit einem Satz auf den Sessel des Alten und miaute in sein Ohr. Der alte Péricand streckte seine stets eiskalte, violette, zitternde Hand nach ihm aus. Der Kater bekam Angst und nahm Reißaus. Bald würde das Abendessen serviert werden. Auguste erschien, rollte den Sessel des Kranken ins Eßzimmer. Man hatte sich gerade zu Tisch gesetzt, als die Hausherrin plötzlich innehielt, den Löffel mit Jacquelines Stärkungssaft in der Hand.

«Das ist euer Vater, Kinder», sagte sie beim Geräusch des sich im Schloß drehenden Schlüssels.

Es war tatsächlich Monsieur Péricand, ein kleiner rundlicher Mann von sanftem, ein wenig linkischem Wesen. Sein gewöhnlich rosiges, ausgeruhtes, wohlgenährtes Gesicht war sehr blaß und wirkte nicht erschrocken oder besorgt, sondern außerordentlich erstaunt. Auf den Gesichtern von Menschen, die bei einem Unfall innerhalb weniger Sekunden den Tod gefunden haben, ohne daß sie Zeit hatten, zu leiden oder Angst zu haben, sieht man einen ähnlichen Ausdruck. Sie lasen gerade ein Buch, sahen aus dem Wagenfenster, dachten an ihre Geschäfte, gingen in den Speisewagen, und mit einem Mal befanden sie sich in der Hölle.

Madame Péricand erhob sich ein wenig von ihrem Stuhl.

«Adrien?» rief sie in ängstlichem Ton.

«Nichts, nichts», murmelte er rasch mit Blick auf die Gesichter der Kinder, seines Vaters und der Dienstboten.

Madame Péricand verstand. Sie gab ein Zeichen, weiter aufzutragen. Sie zwang sich, das vor ihr stehende Essen hinunterzuschlucken, aber jeder Bissen schien fade und hart zu sein wie Stein und ihr in der Kehle steckenzubleiben. Dennoch sprach sie die Worte, die seit dreißig Jahren das Ritual jedes ihrer Abendessen bildeten. Sie sagte zu den Kindern:

«Trink nicht, bevor du mit deiner Suppe angefangen hast. Mein Kleiner, dein Messer …»

Sie zerkleinerte das Seezungenfilet des alten Monsieur Péricand. Diesem bereitete man ein höchst feines, kompliziertes Essen, und Madame Péricand bediente ihn immer selbst, indem sie ihm sein Wasser einschenkte, sein Butterbrot strich, ihm die Serviette um den Hals band, denn er pflegte zu sabbern, sobald er etwas, was ihm schmeckte, auf den Tisch kommen sah. «Ich glaube», sagte sie zu ihren Freunden, «diese armen kranken Greise leiden, wenn sie von den Händen der Dienstboten berührt werden.»

«Wir müssen Großpapa unbedingt unsere Zuneigung beweisen, meine Kleinen», schärfte sie ihren Kindern noch ein, wobei sie den Greis mit erschreckender Zärtlichkeit ansah.

Monsieur Péricand hatte in seinem reifen Alter philanthropische Stiftungen ins Leben gerufen, von denen eine ihm besonders am Herzen lag: die der Kleinen Büßer des 16. Arrondissements, jene wunderbare Einrichtung, deren Ziel es ist, in Sittlichkeitsaffären verstrickte Minderjährige moralisch aufzurichten. Es war immer klar gewesen, daß der alte Péricand bei seinem Tod dieser Organisation eine bestimmte Summe hinterlassen würde, doch ärgerlicherweise hatte er nie deren genaue Höhe genannt. Wenn ein Gericht ihm nicht schmeckte oder die Kinder zuviel Lärm machten, erwachte er plötzlich aus seiner Apathie und sagte mit schwacher, aber deutlicher Stimme:

«Ich werde der Stiftung fünf Millionen vermachen.»

Worauf peinliches Schweigen eintrat.

Wenn er dagegen gut gegessen und in seinem Sessel vor dem Fenster in der Sonne gut geschlafen hatte, sah er seine Schwiegertochter mit seinen hellen Augen an, die verschwommen und trübe waren wie die Augen ganz kleiner Kinder oder neugeborener Hunde.

Charlotte war sehr taktvoll. Sie schrie nicht auf, wie eine andere es vielleicht getan hätte: «Wie recht Sie haben, Vater», sondern antwortete mit sanfter Stimme: «Mein Gott, Sie haben noch viel Zeit, darüber nachzudenken!»

Das Vermögen der Péricands war beträchtlich, und man hätte sie durchaus beschuldigen können, auf das Erbe des alten Péricand erpicht zu sein. Sie hingen nicht am Geld, nein, aber das Geld hing an ihnen, gewissermaßen! Es gab einige Dinge, die ihnen zustanden, unter anderem die «Millionen der Maltêtes-Lyonnais», die sie nicht ausgeben, sondern für die Kinder ihrer Kinder zurücklegen würden. Und was die Stiftung der Kleinen Büßer betraf, so interessierten sie sich so sehr dafür, daß Madame Péricand zweimal im Jahr für diese Unglücklichen klassische Konzerte organisierte; sie selbst spielte dabei die Harfe und behauptete, daß ihr an manchen Stellen im Dunkel des Saals ein Schluchzen antwortete.

Aufmerksam folgte der alte Péricand mit dem Blick den Händen seiner Schwiegertochter. Sie war so zerstreut und verwirrt, daß sie die Soße vergaß. Sein weißer Bart bewegte sich auf beunruhigende Weise. In die Wirklichkeit zurückgekehrt, beeilte sich Madame Péricand, die geschmolzene, mit Petersilie bestreute frische Butter über das elfenbeinfarbene Fischfleisch zu gießen, aber erst nachdem sie eine Zitronenscheibe auf den Tellerrand gelegt hatte, fand der Greis seine Heiterkeit wieder.

Hubert beugte sich zu seinem Bruder und murmelte:

«Geht’s schlecht?»

«Ja», gab der andere mit Gebärden und Blicken zu verstehen.

Hubert ließ seine zitternden Hände auf seine Knie fallen. Seine Phantasie ging mit ihm durch, malte ihm lebhaft Schlacht- und Siegesszenen aus. Er war Pfadfinder. Er und seine Gefährten würden einen Trupp Freischärler bilden, die das Land bis zum Ende verteidigen würden. Innerhalb einer Sekunde durchmaß er im Geist Zeit und Raum. Er und seine Kameraden, eine unter dem Banner der Ehre und der Treue vereinte kleine Gruppe. Sie würden kämpfen, in der Nacht kämpfen; sie würden das bombardierte, brennende Paris retten. Was für ein aufregendes, herrliches Leben! Ihm hüpfte das Herz im Leibe. Dennoch war der Krieg etwas Schreckliches und Wildes. Er berauschte sich an diesen Visionen. Er drückte das Messer in seiner Hand so heftig, daß das Roastbeef, das er gerade schnitt, auf den Fußboden sprang.

«Tolpatsch», hauchte Bernard, sein Tischnachbar, und zeigte ihm unter dem Tischtuch einen Vogel.

Er und Jacqueline waren acht beziehungsweise neun Jahre alt, zwei magere Blondschöpfe mit Stupsnasen. Gleich nach dem Nachtisch wurden die beiden zu Bett geschickt, und der alte Monsieur Péricand schlief auf seinem üblichen Platz am offenen Fenster ein. Der laue Junitag verströmte sich und wollte nicht enden. Jede Zuckung des Lichts war schwächer und köstlicher als die vorherige, als wäre jede einzelne ein wehmütiger, liebevoller Abschiedsgruß an die Erde. Der auf dem Fensterbrett sitzende Kater betrachtete mit sehnsüchtiger Miene den kristallgrünen Horizont. Monsieur Péricand ging im Zimmer auf und ab.

«Übermorgen, vielleicht schon morgen stehen die Deutschen vor den Toren von Paris. Das Oberkommando ist entschlossen, so heißt es, vor Paris, in Paris und hinter Paris zu kämpfen. Glücklicherweise weiß das noch niemand, denn morgen werden alle Bahnhöfe und Straßen hoffnungslos überfüllt sein. Charlotte, Sie müssen morgen in aller Frühe zu Ihrer Mutter nach Burgund fahren. Was mich angeht», sagte Monsieur Péricand nicht ohne Würde, «so teile ich das Los der Schätze, die mir anvertraut sind.»

«Ich dachte, die Museen seien im September evakuiert worden», sagte Hubert.

«Ja, aber der in der Bretagne ausgesuchte provisorische Unterschlupf war ungeeignet, denn es hat sich herausgestellt, daß er feucht ist wie ein Keller. Ich begreife das nicht. Es wurde ein Komitee zur Rettung der Staatsschätze organisiert mit drei Abteilungen und sieben Unterabteilungen, von denen jede eine Expertenkommission ernennen sollte mit dem Auftrag, die Kunstwerke während des Krieges auszulagern, und da hat uns nun im letzten Monat ein Aufseher des Museums darauf hingewiesen, daß sich auf den Gemälden verdächtige Flecken zeigten. Ja, auf einem wundervollen Porträt von Mignard waren die Hände von einer Art grünem Aussatz befallen. Die kostbaren Kisten wurden eilends nach Paris zurückgeschickt, und jetzt warte ich jeden Augenblick auf eine Anordnung, sie weiterzuleiten.»

«Und wie sollen wir dann reisen? Allein?»

«Sie werden morgen früh in aller Ruhe mit den Kindern und den beiden Wagen fahren und natürlich an Möbeln und Gepäck mitnehmen, soviel Sie können, denn wir dürfen uns nicht verhehlen, daß Paris schon Ende dieser Woche zerstört, abgebrannt und überdies geplündert sein kann.»

«Sie sind unglaublich», rief Charlotte aus, «wie ruhig Sie das sagen!»

Monsieur Péricand wandte seiner Frau ein Gesicht zu, das allmählich wieder seine rosa Färbung annahm, allerdings ein mattes Rosa wie das von frisch geschlachteten Schweinen.

«Weil ich es nicht glauben kann», erklärte er sanft. «Ich spreche mit Ihnen, ich höre Sie, wir beschließen, unser Haus zu verlassen, auf den Landstraßen zu entfliehen, und ich kann nicht glauben, daß es REAL ist, verstehen Sie? Bereiten Sie sich nun vor, Charlotte, damit morgen alles bereit ist, Sie können morgen bei Ihrer Mutter zum Abendessen eintreffen. Ich komme nach, sobald ich kann.»

Madame Péricand hatte jene resignierte säuerliche Miene aufgesetzt, die sie zusammen mit ihrem Krankenschwesternkittel zur Schau trug, wenn die Kinder krank waren; im allgemeinen sorgten sie dafür, alle zur selben Zeit zu erkranken, wenn auch an verschiedenen Krankheiten. An solchen Tagen verließ Madame Péricand die Kinderzimmer mit dem Thermometer in der Hand, so wie sie die Märtyrerkrone geschwenkt hätte, und ihre ganze Person war nur ein einziger Schrei: ‹Süßer Jesus, am Jüngsten Tag wirst du die Deinen erkennen!› Sie fragte lediglich:

«Und Philippe?»

«Philippe kann Paris nicht verlassen.»

Hoch erhobenen Hauptes verließ Madame Péricand den Raum. Sie würde nicht unter der Bürde zusammenbrechen. Sie würde dafür sorgen, daß morgen alles für die Abreise bereit wäre: der sieche Greis, vier Kinder, die Dienstboten, der Kater, das Tafelsilber, die kostbarsten Teile des Eßgeschirrs, die Pelze, alle Sachen der Kinder, Proviant, für alle Fälle die Hausapotheke. Ihr schauderte.

Im Salon flehte Hubert seinen Vater an.

«Erlauben Sie mir, nicht wegzufahren. Ich werde mit Philippe hierbleiben. Und … lachen Sie mich nicht aus! Meinen Sie nicht, wenn ich meine Kameraden hole, die jung, kräftig, zu allem bereit sind, daß wir eine Kompanie von Freischärlern bilden könnten … Wir könnten …»

Monsieur Péricand sah ihn an und sagte nur:

«Mein armer Kleiner!»

«Ist es aus? Ist der Krieg verloren?» stammelte Hubert. «Das ist … doch nicht wahr?»

Und plötzlich spürte er zu seinem Entsetzen, daß er in Tränen ausbrach. Er weinte wie in Kind, wie Bernard hätte weinen können, sein großer Mund verzerrte sich, Tränen strömten über seine Wangen. Sanft und ruhig brach die Nacht herein. Eine Schwalbe flog vorbei, in der schon dunklen Luft fast den Balkon streifend. Der Kater stieß einen begehrlichen kleinen Schrei aus.

3

Der Schriftsteller Gabriel Corte arbeitete auf seiner Terrasse zwischen dem rauschenden, dunklen Wald und dem über der Seine erlöschenden grüngoldenen Schimmer des Sonnenuntergangs. Welche Ruhe ringsum! In seiner Nähe lagen gut abgerichtete Hausfreunde, große weiße Hunde, die nicht schliefen, sondern mit halb geschlossenen Augen bewegungslos verharrten, die Nase auf den kühlen Fliesen. Zu seinen Füßen hob seine Geliebte schweigend die Seiten auf, die er fallen ließ. Seine Dienstboten sowie die Sekretärin waren unsichtbar hinter den spiegelnden Fensterscheiben irgendwo im Hintergrund des Hauses verborgen, in den Kulissen eines Lebens, das er sich so glänzend, prunkvoll und diszipliniert wünschte wie ein Ballett. Er war fünfzig Jahre alt und hatte seine eigenen Spiele. Je nach den Tagen war er ein Herr des Himmels oder ein armer Autor, der von harter, vergeblicher Mühsal erdrückt wurde. Auf seinen Schreibtisch hatte er die Worte gravieren lassen: «Um eine so schwere Last zu heben, bedarf es deines Mutes, Sisyphos.» Seine Kollegen beneideten ihn, weil er reich war. Er selbst erzählte voll Bitterkeit, daß bei seiner ersten Kandidatur für die Académie française einer der Wahlmänner auf die Bitte, für ihn zu stimmen, schroff geantwortet habe: «Er hat drei Telefonanschlüsse!»

Er war schön und hatte das schläfrige, grausame Betragen einer Katze, sanfte, ausdrucksvolle Hände und ein etwas fettes Cäsarengesicht. Nur Florence, seine offizielle Geliebte, die er bis zum Morgen in seinem Bett zuließ (die anderen schliefen niemals an seiner Seite), hätte zu sagen vermocht, wie vielen Masken er ähneln konnte, eine alte Kokotte mit seinen bleichen Tränensäcken und den spitzen, zu dünnen Augenbrauen einer Frau.

An jenem Abend arbeitete er wie gewohnt halbnackt. Sein Haus in Saint-Cloud war so gebaut, daß es sich bis hin zu der großen, wunderbaren, mit blauen Zinerarien bepflanzten Terrasse indiskreten Blicken entzog. Blau war Gabriel Cortes Lieblingsfarbe. Er konnte nur schreiben, wenn ein kleiner Kelch aus tiefblauem Lapislazuli neben ihm stand. Manchmal betrachtete er ihn und liebkoste ihn wie eine Geliebte. Und was er an Florence am meisten schätzte, waren, wie er ihr oft gesagt hatte, ihre blauen Augen, die ihm das gleiche Gefühl von Frische vermittelten wie sein Kelch. «Deine Augen erquicken mich», flüsterte er. Sie hatte ein weiches, ein wenig molliges Kinn, eine noch schöne Altstimme und im Blick etwas von einer Kuh, wie Corte seinen Freunden gestand. Ich mag das. Eine Frau muß einer Färse gleichen, sanft, vertrauensvoll und freizügig, mit einem Körper so weiß wie Sahne, ihr wißt schon, mit jener Haut alter Schauspielerinnen, die durch Massagen geschmeidig geworden und von Schminke und Puder durchdrungen ist. Er streckte seine schmalen Finger aus und ließ sie wie Kastagnetten klacken. Florence reichte ihm eine Zitrone, und er biß hinein, aß dann eine Orange und ein paar glasierte Erdbeeren; er verzehrte Unmengen von Obst. Sie schaute ihn an, fast vor ihm kniend auf einem Samtkissen, in der anbetenden Haltung, die ihm so gefiel (im übrigen hätte er sich eine andere gar nicht vorstellen können!). Er fühlte sich matt, aber von jener gesunden Müdigkeit nach erfolgreicher Arbeit, die viel besser war als die der Liebe, wie er sich häufig ausdrückte. Wohlwollend betrachtete er seine Geliebte.

«Nun, es ist recht gut gelaufen, glaube ich. Und weißt du, die Mitte» (er zeichnete ein Dreieck in die Luft und deutet auf die Spitze) «habe ich hinter mir.»

Sie wußte, was das hieß. Die Inspiration ließ in der Mitte des Romans nach. Dann rackerte Corte sich ab wie ein Pferd, dem es nicht gelingt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Mit einer anmutigen Geste der Bewunderung und Überraschung legte sie die Hände zusammen.

«Schon! Ich beglückwünsche dich, Liebling! Jetzt wird alles ganz von selbst gehen, ganz bestimmt.»

Er murmelte mit besorgter Miene:

«Dein Wort in Gottes Ohr! Aber Lucienne macht mir Sorgen.»

«Lucienne?»

Er sah sie prüfend an, und in seinen Augen erschien ein harter, kalter, unangenehmer Blick. Wenn er gutgelaunt war, sagte Florence: «Du hattest wieder deinen Basiliskenblick», worüber er geschmeichelt lachte, doch in der Hitze der Inspiration verabscheute er Scherze.

Sie erinnerte sich nicht an eine Lucienne. Sie log:

«Aber ja, natürlich! Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Kopf hatte!»

«Das frage ich mich auch», sagte er in bitterem, verletztem Ton.

Aber sie wirkte so traurig und demütig, daß er Mitleid mit ihr hatte. Er besänftigte sich.

«Ich habe es dir schon immer gesagt, du mißt den Komparsen zu wenig Bedeutung bei. Ein Roman muß einer Straße voll Unbekannter gleichen, auf der sich nur zwei oder drei Menschen befinden, die man von Grund auf kennt. Schau dir andere an wie Proust, sie wußten, wie man Komparsen verwendet. Sie bedienen sich ihrer, um ihre Hauptpersonen zu demütigen, herabzusetzen. Nichts ist heilsamer in einem Roman als diese den Helden erteilte Lektion in Demut. Erinnere dich an die kleinen Bäuerinnen in Krieg und Frieden, die lachend vor dem Wagen von Fürst Andrej über die Straße gehen und ihn erst sehen, wenn er zu ihnen, für ihre Ohren spricht, und sofort ändert sich die Sicht des Lesers, es ist nur noch ein einziges Gesicht, eine einzige Seele. Er entdeckt die Vielfalt der Formen. Warte, ich lese dir die Stelle vor, sie ist bemerkenswert. Mach Licht», sagte er, denn es war dunkel geworden.

«Flugzeuge», antwortete Florence und zeigte auf den Himmel.

«Werden sie mich also nicht in Frieden lassen?» knurrte er.

Er haßte den Krieg, denn er bedrohte weit mehr als sein Leben oder sein Wohlbefinden; er zerstörte in jedem Augenblick die Welt der Fiktion, die einzige, in der er sich glücklich fühlte, so wie der Klang einer schrecklichen, schrillen Trompete, der die zerbrechlichen, mit soviel Mühe zwischen ihm und der Außenwelt errichteten Kristallmauern zum Einsturz brachte.

«Mein Gott!» seufzte er. «Welch ein Ärger, welch ein Alptraum!»

Aber er war auf die Erde zurückgekehrt. Er fragte:

«Hast du die Zeitungen?»

Sie brachte sie ihm, ohne etwas zu sagen. Sie verließen die Terrasse. Er überflog die Blätter mit düsterer Miene.

«Also nichts Neues», sagte er.

Er wollte nichts sehen. Er verscheuchte die Wirklichkeit mit der erschreckten, verärgerten Geste eines mitten im Traum aufgewachten Schläfers. Er hob sogar die Hand vor die Augen, wie um sich vor einem zu grellen Licht zu schützen.

Florence näherte sich dem Rundfunkgerät. Er hielt sie zurück.

«Nein, laß das.»

«Aber, Gabriel …»

Er erbleichte vor Wut.

«Ich will nichts hören. Morgen ist noch Zeit genug. Jetzt werden schlechte Nachrichten (und bei diesen Idioten an der Regierung können sie nur schlecht sein) mir meinen Schwung nehmen, meine Inspiration untergraben, mir heute nacht womöglich einen Angstanfall bescheren. Am besten rufst du Mademoiselle Sudre an. Ich glaube, ich werde ihr ein paar Seiten diktieren.»

Eilends gehorchte sie. Als sie, nachdem sie die Sekretärin benachrichtigt hatte, in den Salon zurückkehrte, läutete das Telefon.

«Monsieur Jules Blanc vom Präsidium des Ministerrats wünscht Monsieur Corte zu sprechen», sagte der Kammerdiener.

Sorgfältig schloß sie alle Türen, damit kein Ton in den Raum drang, in dem Gabriel und die Sekretärin arbeiteten. Unterdessen bereitete der Kammerdiener wie gewohnt nach dem Willen des Meisters ein kaltes Abendessen zu. Gabriel aß wenig zu den Mahlzeiten, hatte jedoch nachts häufig Hunger. Es gab einen Rest kaltes Rebhuhn, Pfirsiche und köstliche kleine Käsepasteten, die Florence persönlich in einem Geschäft an der Rive gauche bestellte, sowie eine Flasche Pommery. Nach vielen Jahren des Nachdenkens und Suchens war er zu dem Schluß gekommen, daß seinem Leberleiden nur Champagner zuträglich war. Florence lauschte der Stimme Jules Blancs am Telefon, einer erschöpften, fast tonlosen Stimme, und vernahm gleichzeitig all die vertrauten Geräusche des Hauses, das leise Klirren der Teller und Gläser, Gabriels müde, rauhe, tiefe Stimme, und ihr war, als erlebte sie einen wirren Traum. Sie legte den Hörer auf und rief den Kammerdiener. Er stand schon seit langem in ihren Diensten und war zur «Mechanik des Hauses», wie er es nannte, abgerichtet. Diese unbewußte Nachahmung des Großen Jahrhunderts entzückte Gabriel.

«Was sollen wir tun, Marcel? Gerade hat uns Monsieur Jules Blanc geraten abzureisen …»

«Abzureisen? Und wohin, Madame?»

«Irgendwohin. In die Bretagne. In den Süden. Die Deutschen sollen die Seine überquert haben. Was sollen wir tun?» wiederholte sie.

«Ich weiß es nicht, Madame», sagte Marcel mit eisiger Stimme.

Es war höchste Zeit, daß man ihn nach seiner Meinung fragte. Und er dachte: ‹Man hätte schon gestern abreisen sollen. Welch ein Jammer, daß reiche und berühmte Leute nicht mehr Verstand haben als Tiere! Sogar die Tiere wittern die Gefahr!› Er selbst hatte keine Angst vor den Deutschen. Er hatte sie 1914 erlebt. Er war nicht mehr wehrpflichtig, und man würde ihn in Ruhe lassen. Aber es empörte ihn, daß man sich nicht rechtzeitig um das Haus, das Mobiliar und das Silber gekümmert hatte. Er gestattete sich einen kaum hörbaren Seufzer. Er selbst hätte schon vor langem alles eingepackt, alles in Kisten verstaut und in Sicherheit gebracht. Er empfand für seine Dienstherren eine Art liebevolle Verachtung, wie er sie für die schönen, aber geistlosen weißen Windhunde hegte.

«Madame täte gut daran, Monsieur zu unterrichten», sagte er.

Florence ging zum Salon, doch kaum hatte sie die Tür ein wenig geöffnet, vernahm sie Gabriels Stimme: Es war die Stimme, die er an seinen schlimmen Tagen, den Momenten der Beklemmung hatte, eine langsame, heisere (bisweilen von nervösem Husten unterbrochene) Stimme.

Sie gab Marcel und dem Zimmermädchen Anweisungen, dachte an die kostbaren Gegenstände, diejenigen, die man auf der Flucht und in der Gefahr mit sich nimmt. Sie ließ einen leichten, aber festen Koffer auf ihr Bett stellen. Zuerst verstaute sie die Juwelen, die sie vorsorglich aus dem Schmuckkästchen genommen hatte. Darüber legte sie ein wenig Unterwäsche, ihre Toilettensachen, zwei Blusen zum Wechseln, ein kleines Abendkleid, damit sie bei der Ankunft gleich etwas zum Anziehen hätte, einen Morgenrock und Pantoffeln, ihren Schminkkasten (er nahm viel Platz weg) und natürlich Gabriels Manuskripte. Vergeblich versuchte sie, den Koffer zu schließen. Sie legte den Schmuckkasten an eine andere Stelle und versuchte es noch einmal. Nein, irgend etwas mußte herausgenommen werden. Aber was? Alles war unerläßlich. Sie drückte ein Knie auf den Koffer, preßte kräftig, aber er ließ sich nicht schließen. Entnervt rief sie schließlich das Zimmermädchen.

«Vielleicht gelingt es Ihnen, ihn zuzumachen, Julie?»

«Er ist zu voll, Madame. Es geht nicht.»

Einen Augenblick schwankte Florence zwischen dem Schminkkasten und dem Manuskript, dann entschied sie sich für die Schminke und schloß den Koffer.

Wir stecken das Manuskript in die Hutschachteln, dachte sie. Nein! Ich kenne ihn, seine Wutausbrüche, seine Angstanfälle, Digitalis für sein Herz. Morgen werden wir weitersehen. Besser, ich bereite heute nacht alles für die Abreise vor, ohne daß er etwas merkt. Dann sehen wir weiter …

4

Die Maltêtes-Lyonnais hatten den Péricands nicht nur ihr Vermögen vermacht, sondern auch eine Veranlagung zur Tuberkulose. Diese Krankheit hatte schon in zartem Alter zwei Schwestern von Adrien Péricand hinweggerafft. Einige Jahre zuvor war auch Abbé Philippe erkrankt, doch schien ihn ein zweijähriger Aufenthalt in den Bergen genau in dem Moment geheilt zu haben, als er endlich die Priesterweihe erhielt. Aber die Lunge blieb anfällig, und bei der Kriegserklärung wurde er ausgemustert. Dennoch wirkte er äußerlich sehr kräftig: er hatte eine frische Gesichtsfarbe, dichte schwarze Augenbrauen und ein gesundes, bäuerliches Aussehen. Er war Pfarrer in einem Dorf in der Auvergne. Madame Péricand hatte ihn dem Herrn überlassen, als seine Berufung sich bestätigt hatte. Als Gegenleistung hätte sie sich ein wenig weltlichen Ruhm gewünscht und daß er zu Höherem bestimmt gewesen wäre, statt Bauernkinder aus dem Puy-de-Dôme den Katechismus zu lehren. Und wenn ihm schon keine großen kirchlichen Aufgaben übertragen wurden, dann hätte sie ihn lieber in einem Kloster gesehen als in dieser armen Gemeinde. Das ist reine Verschwendung, sagte sie ihm laut und deutlich. Du verschwendest die Gaben, die Gott dir verliehen hat. Aber sie tröstete sich mit dem Gedanken, daß das rauhe Klima ihm guttat. Die Höhenluft, die er zwei Jahre lang in der Schweiz geatmet hatte, schien ihm zur Notwendigkeit geworden zu sein. In Paris durchmaß er die wiedergefundenen Straßen mit weit ausholenden geschmeidigen Schritten, was die Passanten zum Lächeln brachte, da die Soutane nicht zu dieser Gangart paßte.

Dann blieb er vor einem grauen Bauwerk stehen, betrat einen Hof, der nach Kohl roch: Die Stiftung der Kleinen Büßer des 16. Arrondissements befand sich in einem kleinen Gebäude hinter einem hohen Mietshaus. Wie Madame Péricand in dem jährlichen Brief an die Freunde der Stiftung (Gründungsmit-glied jährlich 500 Francs, Wohltäter 100 Francs, einfaches Mitglied 20 Francs) zu schreiben pflegte, lebten die Kinder hier unter den besten materiellen und geistigen Bedingungen, erhielten eine Ausbildung in verschiedenen Berufen und gingen einer gesunden körperlichen Tätigkeit nach. Neben dem Haus war ein kleiner verglaster Schuppen errichtet worden, in dem sich eine Schreiner- und eine Schusterwerkstatt befanden. Durch die Scheiben sah Abbé Péricand die runden Köpfe der Zöglinge, die sich beim Geräusch seiner Schritte kurz hoben. In einem Stück Garten zwischen der Freitreppe und dem Schuppen arbeiteten zwei Knaben zwischen fünfzehn und sechzehn Jahren unter den Augen eines Aufsehers. Sie trugen keine Uniform. Man wollte die Erinnerung an die Besserungsanstalten, mit denen einige schon Bekanntschaft gemacht hatten, nicht wachhalten. Die Kleider, die sie trugen, waren von barmherzigen Menschen angefertigt worden, die dafür Wollreste verwendeten. Einer der Knaben trug einen grünen Pullover, aus dem lange magere, behaarte Handgelenke ragten. Stumm und äußerst diszipliniert gruben sie die Erde um, rissen Unkraut aus, topften Blumen um. Sie grüßten Abbé Péricand, der ihnen zulächelte. Das Gesicht des Priesters war ruhig und hatte einen strengen, etwas traurigen Ausdruck. Sein Lächeln jedoch war von großer Sanftmut, ein wenig schüchtern und leicht vorwurfsvoll: ‹Ich liebe euch, warum liebt ihr mich nicht?› schien es zu sagen. Die Kinder sahen ihn an und schwiegen.

«Welch schönes Wetter», murmelte er.

«Ja, Herr Pfarrer», antworteten sie mit kalter, gezwungener Stimme.

Philippe richtete noch ein paar Worte an sie und betrat dann das Vestibül. Das Haus war grau und sauber, der Raum, in dem er sich befand, fast kahl. Nur zwei Rohrstühle standen darin. Es war das Sprechzimmer, in dem die Zöglinge Besuch erhielten, was zwar geduldet, aber nicht gefördert wurde! Im übrigen waren sie fast alle Waisen. Hin und wieder erinnerte sich eine Nachbarin, die ihre verstorbenen Eltern gekannt hatte, oder eine in der Provinz untergebrachte ältere Schwester an sie und wurde zu ihnen vorgelassen. Aber noch nie hatte Abbé Péricand in diesem Sprechzimmer ein menschliches Wesen angetroffen. Das Arbeitszimmer des Direktors lag auf demselben Flur.

Der Direktor war ein kleiner blasser Mann mit rosa Augenlidern und spitzer Nase, die bebte wie eine Nahrung schnuppernde Schnauze. Seine Zöglinge nannten ihn «die Ratte» oder «der Tapir». Er streckte Philippe beide Arme entgegen, seine Hände waren kalt und klamm.

«Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen für Ihr Entgegenkommen danken soll, Herr Pfarrer! Sie wollen sich also tatsächlich um unsere Zöglinge kümmern.»

Die Kinder sollten am nächsten Tag evakuiert werden. Er selbst war dringend zu seiner kranken Frau in den Süden gerufen worden …

«Der Aufseher fürchtet, daß er überfordert ist, daß er mit unseren dreißig Knaben nicht fertig wird.»

«Sie scheinen recht folgsam zu sein», meinte Philippe.

«O ja, es sind brave Kinder. Wir machen sie gefügig, wir zähmen auch die widerspenstigsten. Aber ohne mich brüsten zu wollen, ich allein bringe hier alles in Gang. Die Aufseher sind ängstlich. Im übrigen hat uns der Krieg des einen oder anderen beraubt …»

Er verzog das Gesicht.

«Sie arbeiten hervorragend, wenn man sie nicht aus ihrem gewohnten Trott reißt, sind jedoch unfähig zur geringsten Initiative. Sie gehören zu den Leuten, die in einem Glas Wasser ertrinken würden. Nun ja, ich wußte nicht aus noch ein, um diese Evakuierung zu bewerkstelligen, als Ihr Herr Vater mir sagte, daß Sie vorübergehend hier seien, morgen wieder in Ihre Berge führen und bereit wären, uns zu helfen.»

«Das will ich gerne tun. Auf welche Weise sollen die Kinder weggebracht werden?»

«Wir konnten zwei Lastwagen besorgen und haben genügend Benzin. Wie Sie wissen, liegt der Zufluchtsort etwa fünfzig Kilometer von Ihrer Gemeinde entfernt. Der Umweg wird also nicht allzu groß sein.»

«Ich bin bis Donnerstag frei», sagte Philippe. «Einer meiner Kollegen vertritt mich.»

«Oh, so lange wird die Reise nicht dauern. Wie Ihr Vater mir sagte, kennen Sie das Haus, das eine der wohltätigen Damen uns zur Verfügung stellt? Es ist ein großes Bauwerk mitten im Wald. Die Eigentümerin hat es letztes Jahr geerbt, und das Mobiliar, das sehr schön war, ist kurz vor dem Krieg verkauft worden. Die Kinder werden im Park kampieren können. Welche Freude für sie in dieser warmen Jahreszeit! Zu Beginn des Kriegs haben sie drei Monate in einem anderen Schloß im Corrèze verbracht, das eine der Damen uns liebenswürdigerweise angeboten hatte. Dort hatten wir keinerlei Heizungsmöglichkeit. Morgens mußte man das Eis in den Krügen aufbrechen. Nie sind die Kinder so gesund gewesen. Die Zeit der kleinen Annehmlichkeiten des Friedens ist vorbei», sagte der Direktor.

Der Abbé sah auf die Uhr.

«Würden Sie mir die Freude machen, mit uns zu Mittag zu essen, Herr Pfarrer?»

Philippe lehnte ab. Er war erst am Morgen in Paris angekommen; er war die ganze Nacht gereist. Er hatte befürchtet, daß Hubert irgendeine Dummheit machte, und war gekommen, ihn zu holen, aber die Familie brach schon heute ins Departement Nièvre auf. Philippe wollte bei der Abreise dabeisein: Zusätzliche Hilfe konnte nicht schaden, dachte er lächelnd.

«Ich werde unseren Zöglingen mitteilen, daß Sie mich vertreten werden», sagte der Direktor. «Vielleicht möchten Sie ihnen ein paar Worte sagen, um gewissermaßen Kontakt mit diesen jungen Menschen aufzunehmen. Eigentlich wollte ich selber zu ihnen sprechen, um ihnen die Kriege, die das Vaterland durchgemacht hat, zu Bewußtsein zu bringen, aber ich reise um vier Uhr ab und …»

«Ich werde zu ihnen sprechen», sagte Abbé Péricand.

Er senkte die Augen, legte die Spitzen seiner gefalteten Finger an die Lippen. Ein Ausdruck von Strenge und Traurigkeit erschien auf seinem Gesicht, beide gegen ihn selbst, gegen sein eigenes Herz gerichtet. Er liebte diese unglücklichen Kinder nicht. Er näherte sich ihnen sanft und mit all dem guten Willen, dessen er fähig war, doch empfand er in ihrer Gegenwart nichts als Kälte und Abneigung, kein Aufwallen von Liebe, nichts von jener göttlichen Erregung, die auch die elendsten um Gnade flehenden Sünder hervorriefen. In den Prahlereien irgendeines alten Atheisten, irgendeines eingefleischten Gotteslästerers lag mehr Demut als in den Worten oder Blicken dieser Kinder. Ihr scheinbarer Gehorsam war furchtbar. Trotz der Taufe, trotz den Sakramenten der Kommunion und der Buße drang kein rettender Strahl zu ihnen durch. Als Kinder der Finsternis hatten sie nicht einmal genug geistige Kraft, sich zum Wunsch nach Licht emporzuschwingen; sie fühlten es nicht, sie ersehnten es nicht, sie vermißten es nicht. Abbé Péricand dachte voll Zärtlichkeit an seine lieben kleinen Katechismus-Schüler. Oh, er gab sich keiner Illusion über sie hin. Er wußte bereits, daß das Böse in diesen jungen Seelen feste, harte Wurzeln geschlagen hatte, doch welche Zärtlichkeit, welch unschuldige Anmut blühte bisweilen auf, welch Schauer des Mitleids und Schreckens überkam sie, wenn er von den Leiden Christi sprach. Es drängte ihn, sie wiederzusehen. Er dachte an die für nächsten Sonntag vorgesehene Feier der Erstkommunion.

Dennoch folgte er dem Direktor in den Saal, wo die Zöglinge versammelt worden waren. Die Fensterläden waren geschlossen. In der Dunkelheit verfehlte er eine Stufe auf der Schwelle, strauchelte und mußte sich am Arm des Direktors festhalten, um nicht zu fallen. Er sah die wartenden Kinder an, hoffte auf irgendein ersticktes Lachen. Manchmal genügte solch ein lächerlicher Zwischenfall, um das Eis zwischen Lehrern und Schülern zu brechen. Aber nein! Keines von ihnen rührte sich. Mit bleichen Gesichtern, zusammengepreßten Lippen, gesenkten Lidern standen sie im Halbkreis, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, die jüngsten vorne. Diese waren zwischen elf und fünfzehn und fast zu klein und schmächtig für ihr Alter. Dahinter standen die Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen. Einige hatten eine niedrige Stirn, plumpe Totschlägerhände. Wieder überkam Abbé Péricand in ihrer Gegenwart ein sonderbares Gefühl des Widerwillens, fast der Angst. Er müßte es unbedingt überwinden. Er ging auf sie zu, und sie wichen unmerklich zurück, als wollten sie sich in die Wand hineindrängen.

«Liebe Kinder, ab morgen werde ich bis zum Ende unserer Reise den Herrn Direktor bei euch vertreten», sagte er. «Wie ihr wißt, werdet ihr morgen Paris verlassen. Gott allein kennt das Los, das unseren Soldaten und unserem geliebten Vaterland beschieden ist. Er allein, in seiner unendlichen Weisheit, kennt das Los, das jedem von uns in den kommenden Tagen beschieden ist. Leider ist es sehr wahrscheinlich, daß wir alle in unserem Herzen leiden werden, denn das Unglück der Allgemeinheit setzt sich aus einer Vielzahl privater Unglücksfälle zusammen, und dies ist der einzige Fall, wo wir uns, undankbar, arm und blind, wie wir sind, der Solidarität bewußt sind, die uns als Glieder ein und desselben Körpers verbindet. Und ich möchte erreichen, daß ihr Gott vertraut. Widerstrebend sagen wir: ‹Dein Wille geschehe›, aber in unserm Innern rufen wir: ‹Mein Wille geschehe.› Warum suchen wir gleichwohl Gott? Weil wir auf das Glück hoffen: Der Mensch ist so beschaffen, daß er das Glück herbeisehnt, und dieses Glück kann Gott uns augenblicklich bescheren, ohne daß wir auf den Tod und die Auferstehung warten müssen, wenn wir uns seinem Willen beugen, wenn wir diesen Willen zu dem unseren machen. Liebe Kinder, möge jeder von euch sich Gott anvertrauen. Möge er sich an Ihn wenden wie an einen Vater, möge er sein Leben in Seine Hände legen, und sogleich wird der göttliche Friede in ihn einkehren.»

Er wartete einen Augenblick und sah sie an.

«Laßt uns ein kleines Gebet sprechen.»

Dreißig schrille, gleichgültige Stimmen sagten das Vaterunser auf, dreißig magere Gesichter umgaben den Priester; die Stirnen senkten sich in einer ruckartigen, mechanischen Bewegung, als er ihnen den Segen gab. Nur ein Knabe mit bitterem großen Mund schaute zum Fenster, und der Sonnenstrahl, der durch die geschlossenen Läden drang, erhellte eine zarte Wange voller Sommersprossen und eine schmale, spitze Nase.

Keiner von ihnen rührte sich, keiner antwortete. Beim Pfiff des Aufsehers stellten sie sich in Reihen auf und verließen den Saal.

5

Die Straßen waren leer. Die eisernen Vorhänge der Geschäfte wurden heruntergelassen. In der Stille war nur ihr metallisches Rasseln zu hören, jenes Geräusch, das an Tagen des Aufstands oder des Kriegs in den bedrohten Städten frühmorgens so schrill ans Ohr dringt. Später sahen die Michauds auf ihrem Weg vollbeladene Lastwagen, die vor den Toren der Ministerien warteten. Sie schüttelten den Kopf. Wie gewohnt faßten sie einander am Arm, um die Avenue de l’Opéra gegenüber dem Büro zu überqueren, obwohl die Fahrbahn an diesem Morgen wie ausgestorben war. Beide waren Bankangestellte und arbeiteten im selben Unternehmen, doch war der Ehemann seit fünfzehn Jahren als Buchhalter beschäftigt, während seine Frau erst vor ein paar Monaten «vorläufig für die Dauer des Krieges» eingestellt worden war. Als Gesangslehrerin hatte sie im vergangenen September alle ihre Schüler verloren, Kinder aus gutem Hause, die nach den Ferien aus Angst vor den Bombenangriffen auf dem Land gelassen worden waren. Das Gehalt des Ehemanns hatte noch nie für ihren Lebensunterhalt ausgereicht, und ihr einziger Sohn war eingezogen worden. Dank dieser Sekretärinnenstelle waren sie bis jetzt über die Runden gekommen, und sie pflegte zu sagen: «Man darf nichts Unmögliches verlangen!» Ihr Leben war nie leicht gewesen seit dem Tag, an dem sie von zu Hause weggelaufen waren, um gegen den Willen ihrer Eltern zu heiraten. Das war lange her. Das magere Gesicht der Frau trug noch Spuren ihrer einstigen Schönheit. Ihr Haar war grau. Der Mann war von kleinem Wuchs, sah müde und ungepflegt aus, doch mitunter, wenn er sich ihr zuwandte, sie ansah, ihr zulächelte, leuchtete eine zarte, spöttische Flamme in seinen Augen auf – sie ist noch immer dieselbe, dachte er, ja wirklich, fast dieselbe wie früher. Er half ihr aufs Trottoir und hob den Handschuh auf, den sie hatte fallen lassen. Sie dankte ihm mit einem leichten Druck ihrer Finger auf die Hand, die er ihr reichte. Andere Angestellte hasteten auf die offene Tür der Bank zu. Einer von ihnen fragte, als er an den Michauds vorbeikam:

«Reisen wir jetzt endlich ab?»

Die Michauds wußten von nichts. Es war der 10. Juni, ein Montag. Sie hatten ihr Büro vor zwei Tagen verlassen, und da schien alles ruhig zu sein. Die Wertpapiere wurden in die Provinz ausgelagert, aber für die Angestellten war nichts beschlossen worden. Ihr Schicksal entschied sich im ersten Stock, wo sich die Räume der Direktoren befanden, Zimmer mit zwei grüngestrichenen, gepolsterten großen Türen, an denen die Michauds schnell und leise vorbeigingen. Am Ende des Flurs trennten sie sich, er stieg hinauf in die Buchhaltung, und sie blieb in den privilegierten Regionen: Sie war die Sekretärin eines der Direktoren, Monsieur Corbin, des wirklichen Chefs des Hauses. Dem zweiten Direktor, dem Comte de Furières (mit einer Salomon-Worms verheiratet), oblagen insbesondere die Außenbeziehungen der Bank, die eine zwar kleine, aber höchst erlesene Kundschaft besaß. Es wurden nur Großgrundbesitzer und die größten Namen der Industrie, vorzugsweise der Metallindustrie, aufgenommen. Monsieur Corbin hoffte, daß sein Kollege, der Comte de Furières, ihm die Aufnahme in den Jockey-Club erleichtern würde. Schon seit einigen Jahren hegte er diese Erwartung. Der Graf war der Meinung, daß Vergünstigungen wie Einladungen zu den Diners und den Jagdgesellschaften der Furières bei weitem einige Zahlungserleichterungen aufwogen. Abends ahmte Madame Michaud für ihren Mann die Unterhaltungen ihrer beiden Direktoren nach, ihr süßsaures Lächeln, Corbins Grimassen, die Blicke des Grafen, was der Eintönigkeit der täglichen Arbeit ein wenig Würze verlieh. Doch seit einiger Zeit fiel auch diese Zerstreuung weg: Monsieur de Furières war an die Front der Alpen gerufen worden, und Corbin leitete das Haus allein.

Madame Michaud betrat mit der Post in der Hand einen kleinen Raum neben dem Direktorzimmer. Ein leichtes Parfum schwebte in der Luft. Daran erkannte sie, daß Corbin beschäftigt war! Er protegierte eine Tänzerin: Mademoiselle Arlette Corail. Immer waren seine Mätressen Tänzerinnen gewesen. Für Frauen anderer Berufe schien er sich nicht zu interessieren. Keine Stenotypistin, so hübsch oder jung sie auch war, hatte ihn je von dieser Vorliebe abzubringen vermocht. Allen seinen weiblichen Angestellten gegenüber, schönen oder häßlichen, jungen oder alten, verhielt er sich gleichermaßen mürrisch, flegelhaft und knauserig. Er sprach mit einer merkwürdigen schwachen Kopfstimme, die aus einem dicken, schweren, wohlgenährten Körper kam; wenn er in Zorn geriet, wurde seine Stimme so schrill wie die einer Frau.

Heute drang der scharfe Ton, den Madame Michaud so gut kannte, durch die geschlossenen Türen. Einer der Angestellten kam herein und sagte leise:

«Wir reisen ab.»

«Wann?»

«Morgen.»

Flüsternde Schatten huschten durch den Flur. Sie versammelten sich in den Fensternischen und auf der Schwelle der Büros. Schließlich öffnete Corbin seine Tür und ließ die Tänzerin hinaus. Sie trug ein bonbonrosa Leinenkostüm und einen großen Strohhut auf ihrem gefärbten Haar. Sie war schlank und gut gewachsen, ihr Gesicht unter der Schminke hart und müde. Rote Flecken erschienen auf ihren Wangen und ihrer Stirn. Sie war sichtlich wütend. Madame Michaud vernahm:

«Soll ich etwa zu Fuß reisen?»

«Gehen Sie augenblicklich zur Garage zurück, nie wollen Sie auf mich hören. Seien Sie nicht knauserig, und versprechen Sie ihnen, was immer sie wollen, und der Wagen wird repariert werden.»

«Wenn ich Ihnen doch sage, daß es unmöglich ist! Unmöglich! Verstehen Sie Französisch?»

«Also, meine Liebe, was soll ich Ihnen denn noch sagen? Die Deutschen stehen vor den Toren von Paris. Und Sie wollen die Straße nach Versailles nehmen? Und warum fahren Sie überhaupt dahin? Nehmen Sie den Zug.»

«Wissen Sie, was auf den Bahnhöfen los ist?»

«Auf den Landstraßen wird es nicht besser sein.»

«Sie sind … Sie sind schlichtweg verantwortungslos. Sie reisen einfach ab, Sie haben Ihre beiden Wagen …»

«Ich transportiere die Akten und einen Teil des Personals. Wo soll ich denn mit dem verdammten Personal hin?»

«Oh, ich muß doch bitten, werden Sie nicht vulgär! Sie haben den Wagen Ihrer Frau!»

«Sie wollen sich in den Wagen meiner Frau setzen? Großartige Idee!»

Die Tänzerin kehrte ihm den Rücken und pfiff ihrem Hund, der herbeisprang. Mit vor Entrüstung zitternden Fingern legte sie ihm das Halsband an.

«Meine ganze Jugend habe ich geopfert, für einen …»

«Na, na! Bloß keine Szene. Ich rufe Sie heute abend an, ich werde sehen, was sich machen läßt …»

«Nein, nein. Ich sehe schon, daß mir nichts anderes übrigbleibt, als in einem Straßengraben zu enden … Ach, schweigen Sie! Sie machen mich rasend …»

Schließlich bemerkten sie, daß die Sekretärin ihnen zuhörte. Sie senkten die Stimme, und Corbin nahm den Arm seiner Mätresse und brachte sie zur Tür. Er kam zurück und warf Madame Michaud, die die ersten Blitze seiner schlechten Laune zu spüren bekam, einen bösen Blick zu.

«Rufen Sie die Abteilungsleiter in den Konferenzsaal. Sofort, bitte!»

Madame Michaud ging hinaus, um die entsprechenden Anweisungen zu erteilen. Einige Augenblicke später betraten die Angestellten einen großen Raum, in dem das Porträt in ganzer Gestalt des derzeitigen Präsidenten, Monsieur Auguste-Jean, der seit einiger Zeit an einer seinem hohen Alter geschuldeten Gehirnerweichung litt, und eine Marmorbüste des Gründers der Bank einander gegenüberstanden.

Monsieur Corbin empfing sie hinter dem ovalen Tisch stehend, auf dem neun Schreibunterlagen die Plätze des Verwaltungsrats kenntlich machten.

«Meine Herren, wir reisen morgen früh um acht Uhr ab, um uns in unsere Filiale in Tours zu begeben. In meinem Wagen befördere ich die Akten des Aufsichtsrats. Madame Michaud, Sie und Ihr Mann werden mich begleiten. Und wer von Ihnen einen Wagen hat, der soll Personal mitnehmen und sich morgen um sechs Uhr vor der Bank einfinden, das heißt alle diejenigen, die gemäß meinen Anordnungen abreisen werden. Was die anderen betrifft, so werde ich etwas zu organisieren versuchen, sonst müssen sie den Zug nehmen. Meine Herren, ich danke Ihnen.»

Er verschwand, und alsbald schwirrte der Saal von besorgten Stimmen. Noch vor zwei Tagen hatte Corbin erklärt, daß er keinerlei Abreise in Betracht ziehe, daß die beunruhigenden Gerüchte das Werk von Verrätern seien, daß die Bank auf ihrem Posten bleibe, daß sie jedenfalls ihre Pflicht erfüllen werde, auch wenn andere ihr nicht nachkommen sollten. Da der «Rückzug», wie man schamhaft sagte, derart abrupt beschlossen worden war, war vermutlich alles verloren! Frauen wischten sich die Tränen aus den Augen. Durch die verschiedenen Grüppchen hindurch fanden die Michauds zueinander. Beide dachten an ihren Sohn Jean-Marie. Sein letzter Brief datierte vom 2. Juni. Nur acht Tage. Mein Gott, was mochte seitdem nicht alles geschehen sein! Der einzige Trost in ihrer Angst war ihr Beisammensein.

«Welch ein Glück, daß wir nicht getrennt sind», flüsterte sie ihm zu.

6

Die Nacht war nicht mehr fern, aber der Wagen der Péricands wartete noch immer vor der Tür. Auf sein Dach hatten sie die weiche, tiefe Matratze gebunden, die seit achtundzwanzig Jahren das Ehebett zierte. Auf dem Kofferraum waren ein Kinderwagen und ein Fahrrad befestigt. Vergeblich versuchten sie im Innern alle Taschen und Koffer der Familie sowie die Körbe, die die Sandwichs und die Thermoskanne für die Vesper, die Milchflaschen für die Kinder, kaltes Huhn, Schinken, Brot und die Dosen mit dem Milchpulver für den alten Péricand enthielten, und schließlich noch den Katzenkorb zu verstauen. Sie hatten sich vor allem deshalb verspätet, weil die Wäscherei die Wäsche nicht gebracht hatte und man sie telefonisch nicht erreichen konnte. Es schien ausgeschlossen zu sein, diese großen bestickten Laken zurückzulassen, die ebenso zum unwandelbaren Erbe der Péricands-Maltêtes gehörten wie der Schmuck, das Tafelsilber und die Bibliothek. Der ganze Vormittag war mit Suchen vertrödelt worden; auch der Besitzer der Wäscherei fuhr weg. Schließlich hatte er Madame Péricand ihre Sachen als zerknitterte, feuchte Ballen zurückgegeben. Madame Péricand hatte auf das Mittagessen verzichtet, um das Einpacken der Wäsche selber zu beaufsichtigen. Es war vereinbart worden, daß die Dienstboten sowie Hubert und Bernard mit dem Zug fahren sollten. Aber schon waren in sämtlichen Bahnhöfen die Gittertüren geschlossen worden und wurden von der Truppe bewacht. Die Menge klammerte sich an die Stäbe, rüttelte daran und strömte dann kreuz und quer in die Seitenstraßen zurück. Weinend rannten Frauen umher, ihre Kinder auf den Armen. Man hielt die letzten Taxis an: Es wurden bis zu zwei- oder dreitausend Francs geboten, um Paris zu verlassen. «Nur bis Orléans …» Aber die Fahrer lehnten ab, sie hatten kein Benzin mehr. Die Péricands mußten umkehren. Endlich gelang es ihnen, einen Kleinlastwagen zu besorgen, der Madeleine, Maria und Auguste sowie Bernard mit seinem kleinen Bruder auf den Knien befördern würde. Und Hubert sollte der Karawane mit dem Fahrrad folgen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!