5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manesse

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bewegende Erzählungen über die Macht des Schicksals

Eine geheimnisvolle Prophezeiung schickt den jungen Russen Sascha auf die lebenslange Suche nach seiner großen Liebe. Aline steht vor der gleichen folgenschweren Entscheidung, die ihre Mutter Jahre zuvor zu treffen hatte. Hélène wird von den Geistern der Vergangenheit verfolgt – und tut alles, um sie abzuschütteln. Auf kleinstem Raum entwirft Irène Némirovsky das präzise Porträt einer langen, in den Mühen des Alltags erstarrten Ehe, einer zerbrechlichen ersten Liebe oder einer tiefen Freundschaft, die das Leben prägt. Ihre Erzählungen sind packende psychologische Studien und ein mitreißendes Leseerlebnis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

Irène Némirovsky, Autorin des Welterfolgs «Suite française», beweist auch in der kleinen Form ihre literarische Größe: In ihren bewegenden Erzählungen richtet sie den Blick auf die Macht des Schicksals. Mit außergewöhnlichem Einfühlungsvermögen spürt sie den Träumen und Vorahnungen ihrer Figuren nach und zeichnet dabei ein stimmungsvolles Bild vom Paris der 1920er- und 1930er-Jahre.

«Mut, Scharfsinn und ein überragendes stilistisches Talent zeichnen diese Autorin aus.»

Spiegel Online

«Eine menschenkluge Beobachterin.»

Deutschlandradio Kultur

Irène Némirovsky wurde 1903 als Tochter eines russisch-jüdischen Bankiers in Kiew geboren und kam während der Oktoberrevolution nach Paris. 1929 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, der sie schlagartig zum Star der Pariser Literaturszene machte. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs floh sie mit ihrer Familie in die Provinz, wurde jedoch 1942 deportiert und starb in Auschwitz.

Susanne Röckel (*1953) studierte Romanistik und Germanistik. Sie lebt als freie Schriftstellerin in München und übersetzt aus dem Französischen und Englischen, u.a. Werke von Joyce Carol Oates und Paula Fox.

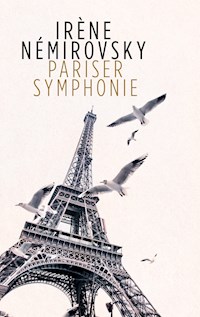

IRÈNE NÉMIROVSKY

Pariser Symphonie

Erzählungen

Aus dem Französischen übersetztvon Susanne Röckel

Nachwort von Sandra Kegel

MANESSE VERLAGZÜRICH

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2016 by Manesse Verlag, Zürich

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: Bürosüd

Covermotiv: Getty Images/Cavan Images

ISBN 978-3-641-19218-1V003

www.manesse.ch

DIE GEISTER

Die Zeit macht uns hart; sie lässt uns in einer Haltung erstarren, die zunächst vielleicht nur die Folge eines Zufalls war und keinesfalls einer Wahl oder einer zwingenden inneren Notwendigkeit entsprang. Wenn meine Söhne mich allein lassen, sagen sie: «Maman langweilt sich nie.» – «Maman? Gebt ihr ihr Strickzeug, einen Sessel am Kamin und ein paar Rechnungen, die sie prüfen kann – damit ist sie völlig zufrieden …»

Als sie klein waren und der höllische Krach, den sie machten, erst abends aufhörte, war dieser Teil des Tages wirklich schön. Georges, mein Mann, schlief über einem Buch ein; im Zimmer meiner vier ältesten (ich nannte es den «Löwenkäfig») hörte man noch ihr ersticktes Gelächter, das Geräusch ihrer bloßen Füße auf dem Fußboden. Die Zwillinge tranken sich mit Milch satt und waren endlich still, und ich … ich dachte seufzend: «Ach, wie friedlich wird es sein zwischen dem Nähkorb voller löchriger Socken und dem Rechnungsbuch der Wäscherin! Wie froh werde ich sein, mein Gott!» Still und friedlich, ja. Aber zufrieden? Heute flieht mich selbst der Frieden. Es ist die Stunde der Reue. Wenn Georges wenigstens … Aber er ist nur noch mit seiner Magenkrankheit beschäftigt; der Arme ist immer von zarter Gesundheit gewesen. Ich erinnere mich, wie er am Tag unserer Heirat (ich trug noch das Hochzeitskleid) Maman um eine Wärmflasche bat und sie sich mit einem schwachen, gezwungenen Lächeln auf den Bauch legte. Jetzt seufzt er also und schweigt, und ich stricke, und unsere Söhne werfen – wenn sie daran denken – diesem lebenden Bild einen gerührten Blick zu und werden später zu ihren Kindern sagen: «Papa und Maman waren so glücklich miteinander. Sie haben sich nie gestritten.» Nein, nie. Und sie hatten sechs Kinder, sechs hübsche Jungen, die alle groß wurden. Es gibt Existenzen, die, wenn sie zu Ende gehen, einem den Geschmack von kaltem Kalbfleisch im Mund hinterlassen, nahrhaft, weiß und fade. Ich glaube, das wird es sein, was ich empfinden werde, wenn ich sterbe.

Wir wohnen in der Rue de Rome. Als wir heirateten, war klar, dass wir so bald wie möglich dieses rußgeschwärzte Haus verlassen würden, das vom Keller bis zum Dach zu zittern begann, wenn Züge vorbeifuhren, unter den schrillen Pfiffen vom Gare Saint-Lazare erbebte und umhüllt war vom Rauch der Lokomotiven. Aber wir hatten immer weniger Geld und immer mehr Kinder, und jetzt haben wir hier unsere Gewohnheiten, und es gibt eine Metro ganz in der Nähe, die Georges ins Büro und die Zwillinge ins Gymnasium bringt … Außerdem gibt es keinen bestimmten Ort in Paris, an dem ich gern wohnen würde. Ich brauche eine ländliche Umgebung, ich brauche Monjeu, aber das heutige Monjeu ist auch heruntergekommen, verfallen, nachdem unser alter Pächter, Simons Vater, es gekauft hat, es würde mir nicht gefallen. Es ist das Monjeu von früher, das ich im Herzen trage. Doch das ist verschwunden. Ich bin Madame Georges Dufour, ich bin vierundvierzig Jahre alt. Mich haben die Geister noch nie heimgesucht.

Die Geister? Als ich klein war, hatten wir einen alten Gärtner, der uns – meiner Schwester und mir – erzählte, dass die Toten nach Monjeu zurückkehrten. Wir waren schwer zu überzeugen und machten uns über ihn lustig. Doch es beeindruckte mich, dass der gute Mann unbeirrbar sagte: «Sie waren traurig, und sie weinten.» Warum? Ich stellte sie mir immer glücklich vor, die Toten, da sie ja zu ewiger Jugend zurückgefunden hatten, im Jenseits mit denen vereint waren, die sie auf Erden geliebt hatten, und ihre Freude mit ihnen teilten. In Monjeu sah man vom oberen Zimmer aus, das mein Cousin Marc bewohnte, den alten Friedhof, wo die Toten der Choleraepidemie von 1830 begraben waren. Marc hatte sich dieses Zimmer ausgesucht. Ich weiß noch, dass die Dienstboten Angst davor hatten. Nie kam jemand dort oben hin, wenn es dunkel war. Wir wurden nie von ihnen gestört. Nie hat jemand irgendetwas entdeckt … Aber der alte Gärtner, von dem ich sprach, schüttelte den Kopf: «Sie kommen zu Monsieur Marc», sagte er von den Toten. «Er hat diese Gabe.» Wie wir uns über ihn lustig gemacht haben, mein Gott, wie unmäßig wir über ihn lachten …

Monjeu … Während ich älter wurde, wurden die Ländereien immer weiter aufgeteilt; ein Grundstück nach dem anderen fiel in die Hände von Pächtern oder reich gewordenen Viehhändlern. Wie ich das Land liebte, das Schloss, die Terrasse, den Obstgarten … Die Pflaumen von Monjeu. Riesengroß, durchscheinend, gelb wie Bernstein, und dieser süße Saft, der uns über die Hände lief … Meine Schwester sagte übrigens erst kürzlich zu mir: «Ach, du hast ja aus Monjeu eine Legende gemacht. Es war ein großes, kaltes, ungemütliches Haus, und im Winter kamen wir vor Langeweile um. Außer dir, nicht wahr …» Lächeln. Unausgesprochen: «… Du, du hattest Marc in den Ferien, und in der restlichen Zeit hast du auf ihn gewartet.» Ich zuckte die Achseln, gab mich gleichgültig, ein wenig melancholisch (es ist unglaublich, wie heuchlerisch sich Schwestern zueinander verhalten können und wie unnötig das ist), und sagte: «Der arme Marc … Das ist ja schon so furchtbar lange her …» Morgen vor vierundzwanzig Jahren ist er gestorben.

Ein großes, kaltes, ungemütliches Haus … Zwei Jahre nach unserer Hochzeit habe ich es wiedergesehen. Ich hatte solches Heimweh, dass selbst Georges es bemerkte. Die Fahrt dorthin war schon nicht einfach: Wir hatten Gaston, und ich war mit Robert schwanger. Aber mein Mann hat dieses Opfer gebracht. Wir nahmen acht Tage Urlaub. Armes Monjeu … Auf der Terrasse und unter der Kastanie, die im Frühjahr diese herrlichen hellroten Blüten bekam, hing Wäsche. Glasscherben und zerbrochene Töpfe auf den Wegen. Eine Schafherde zog unter dem kleinen Säulentor hindurch. Es regnete; vom Teich stieg ein widerlicher Geruch auf, weil er seit unserem Auszug nicht gereinigt worden war. Die Simons hatten Monjeu schon haben wollen, als es noch nicht zum Verkauf stand; sie hatten geduldig unseren Bankrott abgewartet, doch trotz allem hatten sie sich mit dem Kauf übernommen; sie waren verschuldet und kamen nicht mehr auf die Beine. Monjeu zog sie – wie zuvor uns – ganz langsam auf den Grund hinab.

Am Anfang, als Gaston und Robert noch klein waren, habe ich versucht, ihnen von Monjeu zu erzählen, aber es interessierte sie nicht, es ging ihnen sogar ein wenig auf die Nerven; vielleicht ahmten sie unbewusst die Haltung ihres Vaters nach («Ach! Hélène will wieder mal aufs Land … wenn ich an das Haus denke, dieses Rattenloch», sagte er). Ich frage mich manchmal, ob es nicht auch eine Spur von Neid war … Aber nein, das kann nicht sein.

Nach Gaston und Robert wurden noch zwei Jungen geboren, Didier und Henri, im Abstand von kaum zehn Monaten, und Henri konnte noch nicht laufen, als ich die Zwillinge bekam. Ich war vorzeitig alt geworden und doch stolz auf den «Kranz meiner Söhne», wie ich sie nannte. Diese Kinder, hübsch und kräftig, waren der einzige Schmuck, den ich mir erlauben konnte. Donnerstags, wenn ich in der Rue de Rome oder im Park von Batignolles mit ihnen spazieren ging, lächelten die Frauen und sagten: «Was für hübsche Jungen! Wie gesund sie sind …», und ich ahnte, dass sie sich vorstellten, mit wie viel Sorge und Liebe einen diese Kinder erfüllten, wie viel Zeit und Geld sie kosteten; all diese kleinen Körper, die zu nähren und zu kleiden waren, diese Gehirne, die man bilden und belehren musste. (Und viele dachten: «Ich gönne es ihr! Aber für mich wäre das bestimmt nichts!») Egal! Es war das, was ich gewollt hatte. Nach Marcs Tod habe ich den ersten heiratsfähigen Mann genommen (kaum heiratsfähig, dieser Georges Dufour, der kleine Angestellte, den meine Eltern verachteten), weil ich glaubte, dass das Mutterglück die Liebe vergessen machen könnte. Es stimmt ja auch: Wenn man sich um die Kinder kümmert, wenn sie da sind, man sie in den Armen hält, sie an einem hängen, weinend, lachend, streitend, und sie alles von einem verlangen, hat man eindeutig keine Zeit mehr zum Nachdenken. Nachts werden selbst die Träume friedlich und unschuldig, wenn eine Wiege neben einem steht.

Nach der Geburt des dritten kam der Name Monjeu nicht mehr über meine Lippen. Deshalb fand ich es ja so eigenartig, was nachher passierte. Aber ich muss zuerst unsere Wohnung beschreiben. Was sie so klein und bedrückend macht, was auch daran schuld ist, dass der Haushalt mir trotz aller Mühe, die ich mir damit gebe, immer wieder über den Kopf wächst, ist der Umstand, dass meine Schwester und ich nach dem Verkauf von Monjeu die verbliebenen Möbel unter uns aufteilten. Georges hat die Auflösung des Hausstands immer abgelehnt, weil er meinte, dass die Möbel in dem schlechten Zustand, in dem sie sich befanden, kaum die Hälfte ihres Wertes abwerfen würden und dass es besser sei, sie zu behalten und sie eines Tages restaurieren zu lassen. Alle armen Familien kennen diesen Ausdruck: «Eines Tages», dieser zwangsläufig irgendwann einmal kommende Tag, an dem man wunderbarerweise genug Geld haben würde, um das Badezimmer streichen zu lassen, neue Teppiche zu kaufen, eine Reise zu machen … In der Zwischenzeit wurde ein Zimmer geopfert, in dem das alte Kanapee, die großen Sessel des Salons, der Toilettentisch und die Kommode aus meinem alten Mädchenzimmer lagerten. Einmal in der Woche räumte ich dort gründlich auf; den Rest der Zeit blieben die Läden geschlossen; Säckchen mit Mottenkugeln wurden in die Schonbezüge eingenäht; niemand wohnte in diesem Zimmer. Wie ich machten auch die Kinder einen Bogen um seine Tür: «Wir können da nicht spielen, überall stößt man sich, es sind zu viele Sachen darin», sagten sie. Aber einmal gingen die Zwillinge hinein, um eine Murmel zu suchen, die unter der Tür hindurchgerollt war. Ich weiß noch, dass sie sich wie üblich stritten. Sechs Jungen erzeugen in der Nähe der Mutter ein solches Gewitterklima, dass einen Stille unweigerlich betroffen macht. Das war es, was mich überraschte: diese plötzliche Stille. Da ich sie nicht mehr hörte, rief ich nach einer Stunde: «Jean, René, was macht ihr?»

Sie gaben keine Antwort. Ich wollte die Tür öffnen, da riefen sie: «Wir spielen, Maman!»

Ich ließ sie in Ruhe; sie waren brav; es kam selten vor; damit gab ich mich zufrieden. Sie waren damals sechs und empfindlicher und nervöser als die älteren. Es war nicht einfach gewesen, sie großzuziehen: zwei kleine, blasse Jungen, einer brünett, der andere blond, deren Gesichter kaum Ähnlichkeit aufwiesen – bis auf den Blick, der bei ihnen beiden gleich war. Man könnte sagen, sie hatten Katzenaugen, leicht schräg und grün, aufmerksame Augen, durchdringend und scharfsichtig, außerordentliche Augen für so kleine Kinder. Seit diesem Tag war es eine abgemachte Sache: Das Zimmer mit den alten Möbeln wurde das Reich der Zwillinge; man konnte ganz beruhigt sein, wenn sie dort waren; sie schrien nicht, stritten sich nicht. Das ging eine ganze Weile so, mehrere Monate vielleicht. Manchmal fragte ich sie: «Was macht ihr denn dort? Man hört euch ja gar nicht … Was spielt ihr?»

Sie tauschten Blicke, bevor sie antworteten, und die Antwort war immer dieselbe: «Wir haben unseren Spaß …»

Ein einziges Mal, im Winter, betrat ich das Zimmer, um sie zu holen, denn auf all meine Rufe hin hatte ich nichts von ihnen gehört. Meine Schwester war zu Besuch und wollte sie sehen. Ich öffnete die Tür und sah sie auf dem Kanapee sitzen, Seite an Seite, reglos und schweigend; aus dem Schonbezug hatten sie eine Art Zelt gemacht, unter dem sie Schutz suchten. Sie sahen mich nicht.

«Eure Tante ist da.» Meine Stimme schien sie aufzuwecken. Zu meiner großen Überraschung begannen sie zu weinen: «Warum bist du gekommen? Du sollst hier nicht hereinkommen! Das darfst du nicht, es ist verboten!», riefen sie.

Ich vermutete eine Laune. Ich schimpfte. Dann wollte ich sie an mich ziehen. Sie waren widerspenstig, wehrten sich. Ich öffnete die Läden, und erst dann, als das Licht auf mich fiel, waren sie wieder sie selbst. Ohne Protest ließen sie sich hinausführen. Doch kaum war meine Schwester wieder fort, schlichen sie sich erneut in das Zimmer.

Eines Abends hatte ich sie gerade ins Bett gebracht, und Jean schlief schon. Ich war dabei, Spielsachen in den Schrank zu räumen, als ich René in seinem Bett summen hörte. Ich lauschte.

«Was ist es nur, was er da singt?», dachte ich. «Wo habe ich dieses Lied schon einmal gehört?»

Es war ein Lied meiner Heimat. Marc kannte es, und es rief so viele Erinnerungen wach, dass ich es meinen Kindern nie beigebracht hatte. Ich hatte sogar geglaubt, es vergessen zu haben. Von mir konnten sie es nicht gehört haben:

«Alle gehn tanzen bei uns zu Haus,

Nur ich muss den Esel hüten.

Alle gehn tanzen bei uns zu Haus,

Nur die arme Marie bleibt drauß’.

Ach, an einem fernen Tag,

Soll den Esel hüten,

Ach, an einem fernen Tag,

Soll den Esel hüten, wer mag!»

Ich erhob mich geräuschlos, näherte mich dem Bett; sang das Ende des Liedes (wie hätte ich es je vergessen können?):

«Alle leben in Saus und Braus,

Nur ich muss den Esel hüten.

Alle leben in Saus und Braus,

Ich träume nur von süßem Schmaus …

Ach, an einem fernen Tag,

Soll den Esel hüten,

Ach, an einem fernen Tag,

Soll den Esel hüten, wer mag!»

Plötzlich lachte René auf eine so leichte, so fröhliche Weise, dass es mich im Innersten anrührte. Meine Jungen hatten ein lebhaftes und vergnügtes Wesen, doch dieses Lachen war anders als ihr übliches Lachen, es war so zart und so spöttisch … Er warf die Decke zurück, und ich sah, dass sein kleines Gesicht ganz rot und bewegt war, und mit glänzenden Augen sagte er: «Maman, kennst du das Lied auch?»

«Aber natürlich, mein Schatz. Ich habe es doch selbst gesungen, als ich klein war.»

«Du? Nein!»

«Doch, doch, ganz bestimmt. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Ich muss es eben ganz unwillkürlich gesungen haben.»

Er schüttelte den Kopf. «Nein, nein, du warst es nicht … Es war der kleine Junge.»

«Welcher kleine Junge?»

Er antwortete nicht. Ich strich ihm übers Haar, küsste ihn und sagte ganz leise: «Wie heißt er? Wo hast du ihn gesehen? Du kannst es mir ruhig sagen, weißt du …»

Er hatte sich umgedreht; mit dem Finger zeichnete er etwas auf die Tapete; schließlich sagte er: «In dem Zimmer mit den alten Möbeln, da kommt ein kleiner Junge rein … Aber man darf es nicht sagen!»

«Und Jean sieht ihn auch?»

«Ja, natürlich! Er spielt gern mit uns …»

Ich umarmte ihn und drückte ihn an meine Brust; wir flüsterten. Das Zimmer war sehr dunkel und still, so lebendig und erfüllt von den Atemzügen all dieser schlafenden Kinder.

«Wie war er angezogen? Sag’s mir. Weißt du, du kannst es mir ruhig sagen … Als ich so alt war wie du, habe ich diesen kleinen Jungen auch gekannt.»

Ich wusste, dass er mir Marc beschreiben würde, mit seinen langen Haaren, seinem weißen Matrosenanzug, einer Narbe am Mundwinkel, einem Pfeifchen zu einem Sou in der Tasche, das an einem schwarzen Bindfaden hing. Ich hörte meinen Sohn den Jungen beschreiben, den ich geliebt hatte, den Freund, den ich verloren hatte.

«Weißt du, wie er heißt?»

Ich hatte zu laut und zu schnell gesprochen; ich hatte ihn bei den Schultern gepackt, und er warf mir plötzlich einen tiefen und argwöhnischen Blick zu: «Ich bin müde. Ich will schlafen. Mach die Lampe aus, Maman …»

«Hör zu, mein Schatz … Träumt ihr vielleicht zusammen, Jean und du? Oder ist es ein Spiel, das ihr spielt? Sag es mir bitte, ich werde auch nicht schimpfen. Ich würde es nur so gern … verstehen.»

Aber ich hätte wissen müssen, dass es unmöglich ist, ein Kind zum Sprechen zu bewegen, das nicht sprechen will! Er lag auf dem Rücken, und jedes Mal, wenn ich mich ihm näherte, drehte er sich um und entglitt mir mit einer vorsichtigen und geschickten Bewegung. Manchmal kam es mir vor, als würde er sich über mich lustig machen; mit seinen zusammengekniffenen Lidern und den hochgezogenen Mundwinkeln wirkte er spöttisch, was mich ein wenig irritierte, aber mich auch beruhigte.

«Sie haben ein Foto von Marc gefunden, das irgendwie in das Zimmer mit den alten Möbeln geraten ist. Sie haben sich einen Streich ausgedacht, sie spielen – aber was für ein seltsames Spiel, finster, fremd … Sie wissen nicht, die armen Kinder, dass sie mir wehtun …»

Außerdem, hätten sie es gewusst … Es ist merkwürdig, dass Kinder, so empfindsam und gefühlvoll sie auch sein mögen, nicht davor zurückschrecken, einem ein wenig wehzutun, wenn sie können. Doch in diesem Fall waren Jean und René wirklich unschuldig. Was konnten sie wissen von dem Leben, das ich mit Marc geteilt hatte, von unseren Spielen, unseren ersten Liebkosungen und von jenem Frühling, der seiner Abreise vorausging, jenem letzten Frühling vor seinem Tod 1916? Schließlich rief mich mein Mann. Ich musste die Lampe ausknipsen und den Jungen allein lassen.

Am nächsten Tag eilte ich in das Zimmer mit den alten Möbeln, sobald ich allein war. Ich durchsuchte alles; nahm die Schonbezüge ab; suchte unter allen Federkissen den Brief, das Foto, das vergessene Album, das den Zwillingen jenen toten Cousin hätte vorstellen können, der vor ihrer Geburt gestorben war. Ich fand nichts. Ich setzte mich im Dunkeln auf das Kanapee, genau dorthin, wo ich meine Kinder hatte sitzen sehen. Ich weiß nicht, was ich erwartete. Ich weinte. Ich rief die Toten. Marc und meinen Vater und alte Dienstboten und eine weiße Katze, die ich geliebt hatte, die ganze entschwundene Vergangenheit. Nein! Ich glaubte nicht eine Sekunde lang, dass die Geister sich zeigen würden, hoffte es nicht. Ich dachte nur: «Ohne es zu merken, bin ich inzwischen so besessen von der Erinnerung an Monjeu, dass mein Inneres bestimmte Bilder erzeugt, die von mir auf sie übergehen. Sie sind noch so klein; ihr Geist erhält seine ganze Nahrung von mir, wie früher ihr Körper. Ohne davon zu wissen, gebe ich meine Träume an sie weiter.»

Wie machtvoll, wie beherrschend waren diese Träume! Ich hatte geheiratet, um die Vergangenheit zu vergessen; ich hatte ein beschränktes und ärmliches Leben akzeptiert, es mir fast sogar gewünscht, um mich völlig davon erschöpfen zu lassen, um nicht mehr die Zeit zu haben zu weinen, zu bereuen, mich zu erinnern. Es war ganz unnütz gewesen. Jetzt weiß ich es. Man vergisst nur das Leid. Wie seltsam wir doch sind! Unser schwaches Gedächtnis bewahrt die kleinste Spur des Glücks, die zuweilen so tief eingeprägt ist, dass man an eine Wunde denken könnte.

Ich blieb kaum eine Viertelstunde für mich. Es war immer so: Eine Frau wird von tausend kleinen Fäden gefesselt, die, einzeln genommen, kaum dicker sind als ein Haar, doch zusammen so gut halten, dass sie aus dem engen Kreis der täglichen Verpflichtungen nicht herauskommt. Meine Kinder konnten es sich erlauben, allein in diesem verzauberten Zimmer zu verweilen, aber ich … Oh, ich schwöre, ich stand kurz davor, Marc wiederzusehen, und mit ihm, in seinem lieben Schatten, das Haus, den Garten von Monjeu, all meine alten Erinnerungen, als ich die Stimme des Mädchens hörte, die mich rief: «Madame, bitte sehen Sie sich das an!» Ich erkannte den durchdringenden und indignierten Ton, den ihre Stimme annahm, wenn sie entdeckte, dass die Jungen irgendeine Dummheit gemacht hatten. Und Gott weiß, wie gut sie darin waren, Dummheiten zu machen! Ich weiß nicht mehr, was sie sich an jenem Tag wieder hatten einfallen lassen. Bis zum Abend fand ich keinen Moment mehr, in dem ich still für mich sein konnte.

Danach habe ich noch ein- oder zweimal versucht, in jenes Zimmer zurückzukehren. Vergebens! Die neidische Gegenwart riss mich unaufhörlich aus der Vergangenheit. Nicht nur die Menschen störten mich, sondern meine eigenen Gedanken fanden keine Ruhe und quälten mich mit Gewissensbissen: «Was suchst du dort? Du weißt genau, dass es Zeit ist, die Kinder vom Unterricht abzuholen. Du weißt genau, dass Didier ohne dich seinen Katechismus nicht lernen wird. Du weißt, dass sie dich brauchen.»

Ach, wie weit waren sie weg, Marc und Monjeu! Ich verlor sie ein zweites Mal. Und aufgrund eines schweigenden Übereinkommens zwischen den Zwillingen und mir überließ ich ihnen den Schlüssel zur Vergangenheit: Ich überließ ihnen das Zimmer. Ich stellte ihnen keine Fragen. Monatelang sprach ich sie nicht mehr darauf an, aber dann, eines Abends, nach einer Debatte mit Georges, die noch kleinlicher und törichter war als gewöhnlich, brachte ich René zu Bett, verbarg mein Gesicht in seinem Haar und fragte: «Du erzählst mir gar nichts mehr von euren Spielen in dem Zimmer mit den alten Möbeln. Ist der kleine Junge wiedergekommen?»

«Ja», sagte er und legte mir die Arme um den Hals, als wollte er mir ein Geheimnis verraten – doch dann begnügte er sich damit, mich zu umarmen. Er hob den Kopf: «Ist das dein Herz, das so laut schlägt?», fragte er.

Es klopfte wirklich mit dröhnenden Schlägen, die mir wehtaten. Er lauschte verwundert, ohne etwas zu sagen.

«Das weißt du nicht, Maman? Wir spielen dort, wir wären in einem großen Garten, sehr, sehr groß, mit Bäumen, die wie Tiere oder Menschen aussehen.»

«Ach so», sagte ich, denn ich erkannte, dass es sich um den Barockgarten neben den Gemüsebeeten handeln musste, «aber alles dort ist verlassen, nicht wahr?»

«Nein, nein, alles ist freundlich und gut gepflegt, mit schönen Blumen bepflanzt, und der Sand in den Alleen ist rot.»

Das war der Garten, wie ihn mir meine Eltern beschrieben hatten; sie waren jungverheiratet und gerade in Monjeu angekommen; alles war fruchtbar, still und ordentlich. Es war lange vor meiner Geburt. Ich nahm die Hände meines kleinen Jungen. Sie waren feucht, pummelig und weich. Er hatte kein Fieber, er delirierte nicht. Zudem konnte kein Fieber, kein Delirium diese seltsame Vision erklären. Ich wagte nicht, ihn auszufragen. Ich zögerte lange. Schließlich fragte ich: «Was ist am Ende der großen Allee? Weißt du, die von der Terrasse abgeht?»

Zu meiner Zeit gab es dort ein Bassin, von Schilf überwuchert und schlammig; es war kreisrund und von sieben Trauerweiden mit langen, grünen Zweigen umgeben. Es war uns nicht erlaubt, an seinem Ufer zu spielen; der Boden war rutschig, und beim kleinsten Regen bedeckte er sich mit flüssigem Schlamm, der unsere Schuhe und Strümpfe schwarz färbte. Nirgends sonst habe ich so schöne blaue Libellen gesehen. Ich weiß, dass das Bassin, als meine Eltern jung waren, jedes Jahr gereinigt wurde und durchsichtiges, tiefes Wasser hatte, das mein Vater und meine Mutter oft tranken, wenn sie mit ihren Freunden dorthin kamen, doch von jenem verflossenen Leben wusste ich sonst nichts. «Ach, ihr seid zu spät gekommen, meine armen Kinder», sagte Maman oft zu meiner Schwester und mir. Sie lachte darüber; sie war immer unbeschwert und heiter, und mein Vater war wie sie. Sie hatten sich so sehr geliebt; sie hatten so harmonisch, so glücklich miteinander gelebt, dass sie alle Sorgen des reifen Alters mit ruhigem Herzen erduldeten … Wie man sich einer Schuld entledigt.

War es möglich, dass etwas von der Jugend meiner Eltern, ein Rest dieser Freude, dieser Liebe geblieben war und in den Geist ihrer Enkel überging, etwas Übernatürliches? Es ist sonderbar. Man frage Leute, die weder mystisch veranlagt noch übermäßig empfänglich noch krank sind, ganz gewöhnliche Leute: «Glauben Sie an das Übernatürliche? Glauben Sie zum Beispiel an Vorahnungen, an Warnsignale aus der Ferne? Glauben Sie, dass die Toten mit uns in Verbindung treten können?» Lachend werden sie antworten: «Natürlich nicht! Was für ein Gedanke! Selbstverständlich glauben wir nicht an so etwas.» Doch fragen Sie nach, bleiben Sie hartnäckig. Die zweite Antwort wird sein: «Ich glaube nicht daran, aber … Es ist mir schon passiert …» Vielleicht macht uns unser großer Wunsch, an das Übernatürliche glauben zu können, leichtgläubig und schwach. Das könnte sein. Was mich betrifft, so weiß ich nur, dass René, während er in der Dunkelheit mit meinen Händen und meinen offenen Haaren spielte, mir die Allee vor der Terrasse beschrieb, die er nie gesehen hatte, und die Form des Bassins: «Ganz rund, Maman, so rund wie ein Sou.»

«Und die Leute, René, siehst du auch Leute?»

Er zögerte einen Moment. «Ich weiß nicht … Ich achte nicht darauf … Ich höre, dass jemand lacht … und ganz laut neben mir spricht. Aber ich spiele, verstehst du, und habe nie so genau hingesehen. Aber ich weiß, dass da Herren und Damen sind und dass ein Wagen mit einem Pferdchen große Körbe bringt für ein Picknick.»

Ich hatte von diesem kleinen Pferd gehört, das Rustaud gerufen wurde. Ich wusste sogar, dass ich als Kind auf ihm geritten war; ich saß in einem ausgepolsterten Körbchen, das man am Sattel befestigt hatte. Aber das war in der Zeit, als ich noch nicht laufen konnte; schon bald waren Pferd und Wagen verkauft worden.

Mein Sohn fuhr indessen fort, heiter und fröhlich zu erzählen, und in seinem Geplauder fand ich bekannte Einzelheiten wieder, aber auch anderes, von dem ich nichts gewusst hatte, das Beet mit Feuertulpen zum Beispiel, mitten auf dem Rasen, und den kleinen Pavillon, der durch einen Blitz zerstört worden war. Marc und ich spielten in seinen zerfallenen Überresten. Zwischen den lockeren Steinen der Wände verbarg er verbotene Bücher. Später fand ich dort seine Briefe, denn wir waren in dem Alter, in dem man einen solchen Hunger nach dem anderen empfindet, dass weder seine Anwesenheit noch Liebkosungen ihn stillen können; sobald man nach einem Treffen wieder allein ist, schreibt man einander; auf diese Weise dauern die Umarmungen fort. Doch René erzählte von diesem Pavillon, wie er ausgesehen hatte, als mein Großvater ihn für meine Mutter baute, in ihrer Kindheit.

«Es ist das Haus für die Puppen», sagte René. «Sie haben da ihre kleinen Betten und Schränke mit Kleidern drin.»

Bis dahin hatte ich geglaubt, dass Jean schliefe, aber jetzt sah ich, dass seine schrägen, glänzenden Augen mit den dichten schwarzen Wimpern mich prüfend betrachteten. Dann sagte er in verschwörerischem Ton: «Und ein Schlitten steht da, in dem ist innen alles aus rotem Samt …»

«Aber die Leute?», wiederholte ich mit einer solchen Angst, dass ich sie fast nicht ertragen konnte, einer Angst, die man aus Träumen kennt und die einen tränenüberströmt erwachen lässt. «Seht ihr sie?»

Aber nein. Was man sich aus ihren Worten zusammenreimen konnte, war, dass sie in ihrer Vision, ihrem Traumbild (ich weiß nicht, wie ich es nennen soll) niemals Erwachsene sahen, sie waren unter sich, unter Kindern, wiewohl es Erwachsene in der Nähe gab, dessen waren sie sich sicher; man sah sie nicht, doch sie bewachten sie, ohne je das Wort an sie zu richten; und sie schenkten ihnen eine heitere Fröhlichkeit, Liebe und Zuneigung, die sie jetzt mir mitteilten, ich weiß nicht wie. Eine übernatürliche Hoffnung ließ mein Herz höherschlagen.

Ich schwieg; und auch die Jungen hörten auf zu reden und schliefen gleich danach ein. Über eine Stunde blieb ich an ihren Betten sitzen. Ich hatte plötzlich Angst. Um sie … Es kam mir vor, als würden ihnen diese Traumbilder nicht guttun. Ich beobachtete sie in ihrem Schlaf. Doch nein, es gab keine Spur von Beunruhigung oder Leiden, ihre Wangen waren rosig, ihr Atem war frisch, ihr Puls ruhig. Ich kehrte zu Georges zurück. Zu Georges … Hatte ich wirklich jemals eine Nacht bei ihm geschlafen, seit wir verheiratet waren? Ja, ich hatte neben ihm gelegen, doch mein Schlaf trug mich weit von ihm fort.

Ich sprach über all das mit meiner Schwester. «Du glaubst, ich bin verrückt?», sagte ich ihr. «Du lachst. Aber ich bitte dich, frage die Kinder; sie werden dir sagen, was sie in dem Zimmer mit den alten Möbeln gesehen haben.»

Sie zuckte die Achseln. «Sie sehen, was du sie sehen lässt. Du bist von Monjeu besessen …»

«Ja, das kann sein! Aber selbst wenn, ist es erschreckend und seltsam.»

Sie nahm meine Hand. «Hélène, was war denn eigentlich zwischen Marc und dir?»

«Nichts», sagte ich hastig (ich weiß, es war absurd zu lügen, nach so vielen Jahren, aber ich weiß auch, dass sie immer eifersüchtig auf Marc war, und schließlich wäre es nicht der Mühe wert gewesen, unsere Liebe so viele Jahre lang geheim zu halten, wenn ich ihre Existenz jetzt zugegeben hätte), «nichts. Ich habe ihn geliebt wie einen Bruder, das weißt du doch.»

«Ja», sagte sie mit einem eigenartigen Lächeln, «wie einen Bruder …»

Ich rief Jean und René, und sie bewies großes Geschick darin, sie zum Reden zu bringen; dabei warf sie mir zuweilen einen Blick zu und murmelte leise: «Ja, so war es, genau so … das ist äußerst seltsam …»

«Erkennst du Monjeu wieder, Louise?»

«Ja.»

«Und unsere Eltern? Glaubst du, dass sie unsere Eltern sehen?»

«Sie sehen sie mittels deines unbewussten Gedächtnisses, Hélène.»

Sie zog die beiden Jungen an sich. «Jetzt erzählt mir von dem Haus», sagte sie zu ihnen. «Es ist groß und kalt, nicht?»

«Wir spielen nicht besonders gern im Haus», sagte Jean mit einer kleinen Grimasse, «weil es draußen so schön ist. Aber einmal hat uns der Junge auf sein Zimmer mitgenommen.»

«Wo ist dieses Zimmer?»

«Ganz oben, am Ende eines langen Ganges, und es gibt eine Fliese, die wackelt, wenn man drauftritt.»

«Auf der Schwelle, nicht?»

«Ja, in der Tür. Aber wir gehen dort nicht gern hin. Wenn man aus dem Fenster schaut, sind da lauter Kreuze. Außerdem, weißt du» – René senkte die Stimme und nahm meine Hand –, «es ist jemand in diesem Zimmer …»

«Ein junger Mann und ein Mädchen?»

«Ja.»

«Sie küssen sich, nicht?», fragte meine Schwester.

«Ja, sie küssen sich. Woher weißt du das, Tante Louise?»

Ich stand auf: «Genug! Genug! Seid still. Geht in euer Zimmer, geht spielen, in der Diele, in der Küche, wo ihr wollt, aber geht nie mehr in das Zimmer mit den alten Möbeln! Nie mehr, hört ihr? Nie mehr! Ich verbiete es euch.»