Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tacheles!

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein bewegendes Porträt der jungen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff: Karen Duves Roman »Fräulein Nettes kurzer Sommer« besticht durch seinen trocken-lakonischen wie bitter-ironischen Ton. Fräulein Nette ist eine Nervensäge! Dreiundzwanzig Jahre alt, heftig, störrisch und vorlaut, ist sie das schwarze Schaf, das nicht in die Herde ihrer adligen Verwandten passen will. Während ihre Tanten und Cousinen brav am Kamin sitzen und sticken, zieht sie mit einem Berghammer bewaffnet in die Mergelgruben, um nach Mineralien zu stöbern. Die Säume ihrer Kleider sind im Grunde immer verschmutzt! Das Schlimmste aber ist ihre scharfe Zunge. Wenn die Künstlerfreunde ihres Onkels August nach Bökerhof kommen, über Kunst und Politik sprechen, mischt sie sich ungefragt ein. Wilhelm Grimm bekommt bereits Panik, wenn er sie nur sieht. Ein Enfant terrible ist sie, wohl aber nicht für alle. Heinrich Straube, genialischer Mittelpunkt der Göttinger Poetengilde, fühlt sich jedenfalls sehr hingezogen zu der Nichte seines besten Freundes. Seine Annäherungsversuche im Treibhaus der Familie bleiben durchaus nicht unerwidert. Allerdings ist er nicht der einzige. Was folgt, ist eine Liebeskatastrophe mit familiärem Flächenbrand. In »Fräulein Nettes kurzer Sommer« zeichnet Karen Duve das historisch genaue Porträt einer jungen Frau in einer Welt, in der nichts so blieb, wie es war.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:15 Std. 9 min

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

Karen Duve

Fräulein Nettes kurzer Sommer

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Karen Duve

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Karen Duve

Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane »Regenroman« (1999), »Dies ist kein Liebeslied« (2005), »Die entführte Prinzessin« (2005), »Taxi« (2008) »Macht« (2016) und »Fräulein Nettes kurzer Sommer« (2019) waren SPIEGEL-Bestseller und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Fräulein Nette ist eine Nervensäge! Dreiundzwanzig Jahre alt, heftig, störrisch und vorlaut, ist sie das schwarze Schaf, das nicht in die Herde ihrer adligen Verwandten passen will. Während ihre Tanten und Cousinen brav am Kamin sitzen und sticken, zieht sie mit einem Berghammer bewaffnet in die Mergelgruben, um nach Mineralien zu stöbern. Die Säume ihrer Kleider sind im Grunde immer verschmutzt! Das Schlimmste aber ist ihre scharfe Zunge. Wenn die Künstlerfreunde ihres Onkels August nach Bökerhof kommen, über Kunst und Politik sprechen, mischt sie sich ungefragt ein. Wilhelm Grimm bekommt bereits Panik, wenn er sie nur sieht.

Ein Enfant terrible ist sie, wohl aber nicht für alle. Heinrich Straube, genialischer Mittelpunkt der Göttinger Poetengilde, fühlt sich jedenfalls sehr hingezogen zu der Nichte seines besten Freundes. Seine Annäherungsversuche im Treibhaus der Familie bleiben durchaus nicht unerwidert. Allerdings ist er nicht der Einzige. Was folgt, ist eine Liebeskatastrophe mit familiärem Flächenbrand.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Verlag Galiani Berlin

© 2018, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin

Covermotiv: © Zwei Scherenschnitte von Annette von Droste-Hülshoff

Vor- und Nachsatz: Lisa Neuhalfen, Berlin

Lektorat: Esther Kormann und Wolfgang Hörner

ISBN978-3-462-31741-1

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:

kiwi-verlag.de/kurzer-sommer

Inhaltsverzeichnis

Dank

Motti

Vorweg

Es war früh am Morgen …

Zu früh geboren

Im April 1815 …

1817

2. Kapitel Die Poetische Schusterinnung an der Leine

3. Kapitel Ulrichs Garten

4. Kapitel Verwandtenbesuche

5. Kapitel Noch mehr Verwandtenbesuche

6. Kapitel Mitten ins Auge

7. Kapitel Arnswaldt und die Schuld

1818

Es dauert eine Weile …

8. Kapitel Nach Kassel

9. Kapitel Familie Grimm

10. Kapitel Wilhelmshöhe

11. Kapitel Die Bibliothek

12. Kapitel Eine völlig vertraute Seele

13. Kapitel Ein Geruch wie von einem nassen Hund

1819

Am Vormittag des 23. März 1819 …

14. Kapitel Von Vögeln und von einem Wasserelfen

15. Kapitel Nach Driburg

16. Kapitel Dr. Ficker

17. Kapitel Auf dem Knochen

18. Kapitel Ein Gedicht für die Schneeberger

Am Abend des 2. Augusts 1819 …

19. Kapitel König Einben

20. Kapitel Eine Locke für Straube

1820

21. Kapitel Konzert in Höxter

22. Kapitel Zauberwürfel und hölzerne Hand

23. Kapitel Blumen hab’ ich zerrissen

24. Kapitel Das Maigraviat

25. Kapitel Der Himmel über Neapel

Es ist Oberhofrichter von Drais …

26. Kapitel Der schöne Arnswaldt

27. Kapitel Das Komplott

28. Kapitel Im Treibhaus

29. Kapitel Der Brief

30. Kapitel Ein milchweißes Pferd

31. Kapitel Schuld und Schande

32. Kapitel Straube und Heine

33. Kapitel Tücher für Straube

34. Kapitel Schädellehre

Am 4. Dezember 1820 …

35. Kapitel Weihnachten im Bökerhof

1821

36. Kapitel Der letzte Romantiker

Epilog

Danksagungen und Anmerkung

Literaturverzeichnis

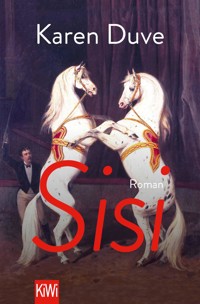

Leseprobe »Sisi«

Besonderer Dank gilt dem Literaturfonds Darmstadt, der die Arbeit an diesem Roman mit einem einjährigen Stipendium gefördert hat.

»Wie konnte sie sich nur so blamieren?«

(Die Verwandtschaft von der Hinnenburg, nachdem 1838 Annette von Droste-Hülshoffs erster Gedichtband erschienen war.)

»Reiner Plunder, unverständlich, confus. Ich begreife nicht, wie eine scheinbar vernünftige Person solches Zeug hat schreiben können.«

(Ferdinand von Galen zum selben Buch.)

»Es ist ein Glück für dich, dass du diesen Leuten ein besseres Urteil zutraust als allen Hinnenburgern und Ferdinand Galen.«

(Sophie von Haxthausen zu Annette von Droste-Hülshoff, nachdem die ersten guten Rezensionen eingetroffen waren.)

»Unangenehm ist mir, dass die Allgemeine Zeitung, die ja allein im Ausland gelesen wird, mich noch immer ignoriert, als ob ich weniger wäre als Annette von Hülshoff, an die neulich ein Referent ein neues Stadium der Literatur anknüpfte.«

(Friedrich Hebbel am 16. Januar 1845 in einem Brief an Felix Bamberg.)[1]

Vorweg

Was tatsächlich im Sommer 1820 auf dem Bökerhof vorgefallen ist, liegt im Dunkeln. Nur wenige Hinweise sind vorhanden. Um mich den historischen Ereignissen anzunähern, habe ich den beteiligten Personen Meinungen in den Mund gelegt, die sie in Tagebüchern, Lebensbeichten und Briefen selber geäußert haben. Meistens jedoch zu anderen Zeiten, anderen Anlässen oder gegenüber ganz anderen Personen. Denkweisen und Einstellungen sind nicht nur inhaltlich eingeflossen. Häufig habe ich auch die Sprache übernommen, manchmal nur einen Ausdruck, manchmal gleich mehrere zusammenhängende Sätze, wörtlich oder fast wörtlich. Einmal gleich einen ganzen Brief.

Wilhelm Grimm war in jenem Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor Ort, und ich habe mir noch weitere Freiheiten herausgenommen. Aber nicht sehr viele. Da, wo ich richtigliege, habe ich das Generationen von Historikerinnen und Droste-Forschern zu verdanken, die selbst kleine und kleinste Details über Annette von Droste-Hülshoff, ihre Zeitgenossen oder einzelne oft abgelegene Aspekte des frühen 19. Jahrhunderts wie fleißige Hamster in die Vorratskammer menschlichen Wissens getragen haben.

Ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich gewesen.

Es war früh am Morgen. Der Himmel hing tief, und die Sonne war kraftlos und hing noch tiefer. Aus einem Buchenwald traten ein kleiner, grundhässlicher Mann namens Heinrich Straube und ein zartes, sehr blondes und etwas glotzäugiges Freifräulein.

Bodennebel, dicht und grau wie die Wolken am Himmel, wanden sich um ihre Füße. In Fräulein Nettes Gürtel steckte ein leichter Berghammer. Straubes Taschen beutelten sich von all den Kieseln, Feuersteinen und sonstigen mineralischen Raritäten, die Nette und er bei Sonnenaufgang abwechselnd aus einem Steinbruch gelöst hatten. Auch sein Tornister war bis obenhin mit Geröll vollgestopft und die Pfeife darin inzwischen wohl hoffnungslos verschrammt. Schweigend durchquerten sie ein Wiesental, stapften durch hohes Gras und riesige Farne, von denen Tautropfen schwer ins Moos rannen. Der Saum von Nettes blauem Kleid wurde klatschnass. Straube musste sich vorbeugen, das Gewicht des Tornisters zerrte unangenehm an seinen Schultern.

Das ist die Liebe, dachte Straube. Nun hat sie mich erwischt, und es muss ausgerechnet ein Freifräulein sein. Doch warum eigentlich nicht?

Man schrieb das Jahr 1819. Die Lebensverhältnisse änderten sich mit bis dahin unbekannter Geschwindigkeit. Dampfmaschinen pumpten, hämmerten und walzten in fast allen deutschen Kleinstaaten, und die ersten Spinngeräte produzierten mit rasendem Geklapper mehr Garn in einer einzigen Stunde als zehn Spinnerinnen an einem Tag verdrehen konnten. Die Wirtschaft blühte, das Bürgertum war im Kommen. Nun zählte nicht mehr allein die Herkunft, sondern auch die Leistung. An der Universität drückte Straube neben Freiherren die Bank, ja, seine Studentenbude hatte er mit August von Haxthausen geteilt. Wie hatte August es noch so ausdrucksvoll formuliert: Was schert es mich, in welchen Stand du hineingeboren bist, wenn nur der Adel der Gesinnung stimmt. Auch Augusts Eltern und seine zahlreichen Geschwister fanden nichts dabei, wenn er seine Freunde nach den Eigenschaften des Geistes und des Herzens wählte und die bürgerlichen Studienkollegen in den Ferien auf den Familiensitz mitbrachte. Wie ihresgleichen saßen Straube, die Grimms oder der miesepetrige Hassenpflug mit an der Haxthausen’schen Tafel, und des Abends unterhielt man sich mit ausgesprochen bürgerlichen Zerstreuungen. August spielte Gitarre, seine Nichte Annette klimperte auf dem Klavier, man tanzte, an lauen Sommerabenden sang man vor der Tür Volkslieder, dazu wurde das Waldhorn geblasen, neckische Spielchen, wie Kämmerchen verstecken, wurden gespielt, und wenn der kränkliche Wilhelm Grimm zugegen war, der keinesfalls im feuchten Gras sitzen durfte, saß man eben am Kamin und erzählte Gespenstergeschichten. Der Adel richtete sich ein in bürgerlicher Beschaulichkeit. Und Straube – nun, Straube war durchaus bereit, die Standesschranken in die umgekehrte Richtung zu überspringen und das adlige Fräulein an seiner Seite zu küssen.

Jetzt aber lösten die Nebel sich auf, am Himmel erschien ein Bernsteinstreifen und am gegenüberliegenden Hang wurde der Bökerhof mit seinem blaugrauen Mansardendach und den turmartigen Seitenflügeln sichtbar – das Schloss, ein Schlösschen eigentlich, der Familie von Haxthausen. Die Ackerflächen lagen in einem Halbkreis darum herum und gleich daneben lag das Dorf, in dem die Meier, die Halbmeier, die Kötter und Brinksitzer wohnten, die den Haxthausens verpflichtet waren mit Pflug- und Fuhrdiensten, mit Spanndiensten und Handdiensten und Gartenarbeiten. Wenn die Roggenernte anstand, so musste das ganze Dorf die eigenen Arbeiten liegen lassen und hinaus aufs Feld, das herrschaftliche Getreide mähen. Bökendorf am Bökerhof am Bökerberg. Das war das Reich der Freiherren von Haxthausen.

Die Morgensonne brach durch, und ihr blendend helles Licht schien allzu nüchtern auf Straubes hochfliegende Hoffnungen. Natürlich, Freund August brachte ihm aufrichtige Bewunderung entgegen, sah in ihm den neuen Stern am Dichterhimmel – nur mit Goethe vergleichbar. Ganz allgemein hielt man große Stücke auf Straubes poetische Talente, und die Haxthausen’schen Mädchen schenkten ihm zu den hohen Feiertagen bestickte Tücher. Alle, alle liebten und bewunderten sie ihn, selbst Fräulein Nettes strenge Mutter, die Freifrau von Droste-Hülshoff, hatte an ihm einen Narren gefressen. Das war vielleicht das größte seiner vielen Talente, dass er so schnell die Zuneigung seiner Mitmenschen zu gewinnen verstand. Allerdings sah die Freifrau in ihm wohl eher einen Beitrag zur Abendunterhaltung als den potenziellen Ehemann für eine ihrer Töchter. Denn zum Mangel seiner Bürgerlichkeit gesellten sich noch der Makel der falschen Religion und das Gebrechen der Armut. Er war der Sohn eines Bankrotteurs. Die Verhältnisse zogen und zerrten von allen Seiten an seinem Glück. Selbst Freund August wäre wohl nicht allzu begeistert von der Aussicht, dass seine Nichte einen Mann heiratete, für den er die Sammelbüchse herumgehen ließ.

Straube warf einen Blick auf das schmächtige Mädchen neben sich, das mit großen unweiblichen Schritten das Tempo vorgab – so groß, wie das schmal geschnittene Kleid es eben noch zuließ. Auf ihrem Hinterkopf wippte ein Vogelnest aus Zöpfen, und die Haare hinter ihren Ohren hingen in der Form gedrehter Hobelspäne am straff gekämmten Haupt. Trotz der frühen Stunde, zu der sie aufgebrochen waren, hatte sie offenbar eine Zofe gerufen und sich die Haare machen lassen. Für wen, wenn nicht für ihn, hatte sie diesen Aufwand wohl getrieben?

Der Morgen war sicherlich die ungeeignetste Tageszeit, um einen Kuss zu versuchen. Aber am Abend zuvor, wo es doch so viel leichter gewesen wäre, sich zu erklären, hatte es vor lauter bürgerlicher Zerstreuung mal wieder keine Gelegenheit gegeben, mit Nette allein zu sein – was letztlich auch der Grund gewesen war, weswegen er sie auf ihre abscheulich frühe Exkursion begleitet hatte. Am selben Tag noch musste er wieder abreisen, und bis zum Bökerhof waren es nur noch ein paar Schritte. Schon hatten sie den rückwärtigen Park erreicht. Um Zeit zu schinden, behauptete Straube, rauchen zu wollen, ließ sich auf einer Bank nieder, setzte seinen Tornister ab und kramte seine Pfeife aus den Mineralien. Er musste einige Fundstücke herausholen und neben sich aufreihen, bevor er die Pfeife zu fassen bekam. Annette setzte sich neben ihn, nahm einen gesprenkelten Porphyr in die Hand und hielt ihn in die Sonne. Sie räusperte sich.

»Wie kommt es bloß, dass wir Steine für etwas Totes halten«, sagte sie und ihre Worte lagen auf der Stille wie zitternde Wassertropfen auf einem Blatt, »schauen Sie nur – wie bunt und funkelnd.«

»Hm, ja«, antwortete Straube, nahm eine Brille aus der Tasche seiner gelben Flausjacke, setzte sie auf und heuchelte Interesse. Dann werkelte er einigermaßen geschickt mit Feuerstein und Zunder. Die Pfeife begann zu qualmen und er tat die ersten Züge, wobei die verglühenden Reste seines Zunderschwamms einen unangenehmen Geruch verbreiteten. Zu spät fiel ihm ein, dass durch die Pfeife in seinem Mund der Versuch eines Kusses sich weiter komplizieren würde. Aber es wäre albern gewesen, sie erst anzuzünden und dann gleich wieder wegzustecken. Deswegen saugte er fleißig den Qualm an, stieß eine kleine Rauchwolke aus und sah verlegen zum Wald zurück, in dem noch immer der geheimnisvolle Dunst bis in die Wipfel stand. Hier aber schien die Sonne immer heller und höhnischer. Was er brauchte, war nachsichtiges Dämmerlicht.

»Wollen Sie mir nicht einmal die Treibhäuser zeigen?«

Seine Stimme war ungewöhnlich hoch für einen Mann. Eine grässliche Stimme, sie hatte ihm den Spitznamen »Wimmer« eingetragen. Aber wenn er mit Gewalt versuchte, männlicher zu klingen, wirkte das furchtbar gekünstelt.

»Jetzt? Wir sind bereits spät dran für das Frühstück«, sagte Annette. »Ich dachte, August hätte sie Ihnen gezeigt.«

Sie legte den Porphyr zurück in den Tornister und griff sich stattdessen einen silberglitzernden Glimmer und einen Amethysten.

»Nein«, sagte Straube, »er hatte es vor, aber es kam uns immer etwas dazwischen.«

Natürlich hatte August ihm die berüchtigten Treibhäuser längst vorgeführt und dabei die beachtliche Anzahl jener Mädchen, Mägde und Kammerkätzchen erwähnt, die er hier bereits geküsst hatte – »geküsst auch, hehe«.

Annette drehte schweigend Amethyst und Glimmer nebeneinander in den Sonnenstrahlen, kniff Lippen und Augen zusammen, um die Lichteffekte besser würdigen zu können. Dann sah sie Straube an und lächelte kopfschüttelnd.

»Ein Amethyst – also wirklich. Ob hier wohl sonst schon jemand einen Amethysten gefunden hat?«

Straube stieß kurz hintereinander mehrere Rauchwolken aus.

»Ich würde ungern abreisen, ohne die Treibhäuser gesehen zu haben.«

Annette legte die Mineralien zur Seite und stand auf. Wortlos schlug sie den Weg zu einem der großen Glashäuser ein. Straube schnappte sich seinen Tornister und folgte ihr. Vor dem Eingang des ersten Treibhauses legte er ihn wieder ab, klopfte seine Pfeife aus und verstaute sie umständlich in dem lieben Geröll.

Die Luft im Treibhaus war dumpfig. Durch das Glasdach fiel ein grünliches, geheimnisvoll gestreutes Licht. Die Treibhäuser waren erst vor wenigen Jahren erbaut worden, nach englischem Vorbild, und bislang hatte man noch nicht herausgefunden, auf welchem Weg man das Dach von Laub und Moosen befreien konnte. Eine Leiter anzulegen wagte man nicht wegen der fragilen Konstruktion. Das Glashaus war für Pfirsichbäume und Weinreben eingerichtet worden. Mit wenig Enthusiasmus. An der hinteren Mauer zog sich ein dürftiges Pfirsichspalier empor und gleich neben der Tür kümmerte eine Ananaspflanze vor sich hin. Weit schlimmer noch aber stand es um die Weinstöcke, die außerhalb des Treibhauses gepflanzt waren und durch Maueröffnungen nach innen wuchsen, wo sie, statt an den Fenstern emporzuklimmen, über den Boden krochen. Auf einem Holztisch standen einige Kakteen und auf dem Boden fünf größere Pflanzen, Farne vermutlich, aber seltsam struppig, die über den Boden verteilt worden waren.

»Vorsicht«, sagte Fräulein Nette, »treten Sie nicht auf das Papier, es ist mit Kleister bestrichen.«

Straube sah zu Boden. Er stand bereits auf einem Papier. Als er den Fuß hob, blieb es an seiner Sohle haften. Mit spitzen Fingern zog er es ab. Als er wieder aufschaute, stand Fräulein Nette mit dem Rücken zu ihm an dem groben Holztisch und kratzte mit dem Fingernagel etwas Erde aus einem Blumentopf. Dabei hielt sie sich bucklig, die Schultern verkrampft und unvorteilhaft hochgezogen. Straube trat hinter sie.

»Stimmt es, dass ihre Schwester Jenny nicht zum Bökerhof kommen darf, wenn Wilhelm Grimm zugegen ist?«, fragte er.

Nette drehte sich abrupt zu ihm um. Die Blätter auf dem Dach warfen Schatten auf ihr Gesicht, sodass es gefleckt war, wie das einer afrikanischen Katze.

»Was reden Sie da?«, fauchte sie. »Erst im letzten Jahr haben wir die Grimms in Kassel besucht. Was soll diese Unterstellung?«

Straube wich bestürzt zurück. Er hatte das Thema bloß angeschnitten, um dem Gespräch eine vorteilhafte Richtung zu geben. Gewiss, es war ziemlich kühn gewesen, ungehörig geradezu, aber das rechtfertigte noch lange nicht diese schroffe Art, mit der Fräulein Nette ihn zu brüskieren versuchte.

»Nun verstehe ich etwas besser, warum Ihr Onkel mich vor Ihnen gewarnt hat.«

Seine Worte hatten die beabsichtigte Wirkung.

»August? Was hat August gesagt?«

»Nicht August. Ihr Onkel Werner. Aber ich kann es Ihnen nicht weitersagen. Das wäre ein Vertrauensbruch.«

»Sie müssen!«

Sie stand jetzt dicht vor ihm. Ihre Augen waren weit vor den Lidern hervorgetreten, ihrem Atem hatte sich ein leiser Pfeifton zugesellt.

»Na gut«, gab Straube schneller, als er es vorgehabt hatte, nach, »aber dann müssen Sie mir schwören, es geheim zu halten und keinen Streit deswegen vom Zaun zu brechen.«

Er streckte ihr die Hand hin.

»Wenn herauskommt, dass ich es Ihnen verraten habe, verliere ich einen Freund und Gönner.«

Sie reichte ihm ihre kleine feuchte Hand.

»Ich verspreche es.«

Er hielt ihre Hand fest, drehte und wendete sie behutsam in der seinen, spürte dem Klebrigen und der Körperwärme des Mädchens nach, während er antwortete.

»Werner sagte, Sie wären eitel und impertinent und man könnte Ihrer scharfen Zunge nur entgehen, wenn man Sie von Anfang an demütigt. Gleich bei der ersten Begegnung solle ich Sie beleidigen, hat er mir geraten, und dann, wann immer sich eine Möglichkeit bietet. Das sei die einzige Chance, mit Ihnen fertigzuwerden.«

Annette erstarrte; für einen Moment sah es aus, als ob sie weinen würde. Sie versuchte, ihre Hand zurückzuziehen, aber Straube hielt sie fest.

»Die Rohheit dieses Vorschlags hat auch mich entsetzt. Sie dürfen es Ihrem Onkel aber nicht übel nehmen. Er versteht nicht, dass Sie alles Erschaute viel tiefer erfassen, als ihm je vergönnt sein wird. Sie und ich, wir sind ja gleiche Seelen, und wenn ich Sie nach Fräulein Jenny frage, dann geht es mir nicht darum, unpassende Gespräche über Ihre Schwester zu führen – es ist nur, dass ich gern Ihre Sicht der Dinge wüsste«, sagte Straube, holte tief Luft und fasste ihre Hand noch etwas fester. »Ihre Herren Onkel erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Ich kann es mir aber gar nicht vorstellen – der staubige Grimm und ihre liebe, lebhafte Schwester, das Blumenkind.«

»Jenny sagt, dass nichts wäre und nie etwas war, und dabei sollten wir es vielleicht belassen«, antwortete Annette. Ihr Puls hüpfte gegen seine Handfläche.

»Sie hat viel geweint«, fügte sie hinzu, »aber sie kennt ihre Pflichten. Manchmal frage ich mich, warum der Herr so viel Schmerz vor seine Gnade gesetzt hat.«

»Jenny ist ein braves Kind«, sagte Straube, »mir kommt es oft vor, als wären Sie die Ältere und Jenny die Jüngere. Halten Sie denn eine solche Verbindung ebenfalls für aussichtslos? Ich denke, Sie wissen, warum ich das frage.«

Er zog ihre Hand zu sich heran und legte sie sich auf das Herz.

»Es ist primitiv, Sitten und Traditionen zu göttlichen Geboten zu erklären«, sagte Fräulein Nette rasch und sah ihn ängstlich an.

Straube jubelte innerlich. Hatte er es doch gewusst! Sie und er: die großen Talente, die immer ein bisschen falsch verstanden sein würden, nie ganz dazugehörig, Fremdlinge in dieser brav-katholischen Herde, und deswegen, genau deswegen war es auch möglich, dass er Nette gleich küssen würde, dass sie eines Tages seine Frau sein würde, seine Kinder bekam und ihm in seinem literarischen Schaffen zur Seite stand – eine nicht mit Gold aufzuwiegende Hilfe, seine erste Leserin, der süße Trost seines Daseins und noch dazu eine Zierde in seinem Salon, die zu plaudern verstand wie keine Zweite. Denn als neuer Goethe würde er natürlich ein standesgemäßes Haus unterhalten, und dann würde es auch ein Gesellschaftszimmer geben.

»Denken Sie, dass der arme Wilhelm Grimm genauso leidet?«, rief Annette plötzlich wild. »Zwei Leben zerstört aus Konvention und Vorurteil?«

»Wollen Sie meine ehrliche Meinung?«, fragte Straube. »Ich glaube: nein. Die Grimms leiden nie. Jedenfalls nicht Jacob und Wilhelm. Nicht, solange sie in ihren muffigen Manuskripten herumblättern und Staubwolken auslösen dürfen.

Die sind selber wie die Zwerge in ihren Märchen. Wenn bei denen ein schönes Schneewittchen vor der Tür steht, dann ist das Einzige, was ihnen dazu einfällt« – er blies die Backen auf und imitierte Wilhelm Grimms Stimme beim Märchenerzählen –: »Bist du bereit, unseren Haushalt zu führen, uns die Sachen zu waschen und für uns zu kochen, dann komm nur herein.«

Annette lachte.

»Wissen Sie, warum er das Märchen Sneewitchen genannt hat? Ich meine Snee…, nicht Schneewittchen, wie es ja eigentlich heißt? Er hat gesagt, er will damit einen Anklang an die isländischen Sagas erreichen. Der Grimm ist solch ein Blender …«

»Jenny soll froh sein, dass sie ihn los ist«, sagte Straube, »Grimm ist vor allem eine alte Schlafmütze – langweilig wie der bittere Tod.«

»So sind Sie nicht«, lächelte Fräulein Nette.

»Nein«, sagte Straube, »so bin ich nicht.«

Er legte ihr den freien Arm um die schmächtige Schulter. Das Fräulein wollte zurückweichen, aber er hielt sie einfach fest. Straube fühlte, wie Nette sich verkrampfte. Sie drehte den Kopf zur Seite und sah auf den Boden. Sie zitterte. Er zögerte kurz, ob er es nicht doch lieber lassen sollte, aber dann beugte er sich vor und küsste sie auf den geschlossenen Mund. Sie küsste nicht zurück, hielt aber still. Seine Nase war im Weg, wischte plump über Nettes Wange. Ah, diese Nase! Wie ein Entenschnabel! Sie war schuld, dass man ihn nie ganz ernst nahm. Er hielt den Kopf schräg, setzte etwas weiter seitlich an, küsste noch einmal, wobei ihm diesmal die Brille verrutschte. Fräulein Nette stand immer noch erstarrt, die klebrige Hand eiskalt in der seinen, die andere hing leblos herab. Aber Straube hatte auch nicht erwartet, dass sie sich wie die Bedienung einer Studentenkneipe aufführen würde. Er wäre sogar schockiert gewesen, wenn sie das getan hätte. Immerhin war sie ein Freifräulein. Das Freifräulein von Droste-Hülshoff wand sich nicht in den Armen eines dreisten Studenten. Aber sie hatte sich auch nicht gewehrt. Sie hatte es zugelassen. Sein Glück war gemacht.

1. KapitelZu früh geboren

Annette von Droste-Hülshoff war eine Nervensäge. Schon ihre Geburt hatte den Eltern Kummer bereitet. An einem klirrend kalten Januarmorgen des Jahres 1797 war ihre schwangere Mutter, Therese von Droste-Hülshoff – eine Autorität in Anstandsfragen, die normalerweise jedes auffällige Benehmen, dieses bürgerliche Verhalten, wie den Tod scheute –, auf die fixe Idee gekommen, ganz allein auf dem zugefrorenen Burggraben einmal rund um das Hülshoff’sche Wasserschloss zu schliddern, und prompt gestürzt. Mit hochrotem Kopf nach allen Seiten äugend, ob jemand das peinliche Missgeschick beobachtet haben könnte, rappelte sie sich wieder auf, klopfte sich den Schnee vom Rock und verfügte sich beschämt in ihre Gemächer. Kurz darauf setzten die Wehen ein, zwei Monate zu früh, und Therese gebar ein winziges, kümmerliches Geschöpf mit noch winzigeren Händchen, die Finger wie Spatzenkrallen und die Nägel daran kaum wahrnehmbare Häutchen. Man hatte auf einen Sohn gehofft. Eine Tochter – Jenny – gab es ja bereits, wozu also noch eine? Clemens-August II. von Droste-Hülshoff, der wenig glückliche Vater, durfte das ererbte Schloss samt Teehaus, Parkanlage und Pachteinnahmen von etwa hundert umliegenden Bauernhöfen auf insgesamt 750 Hektar Land nur behalten, wenn er mit einer katholischen Frau einen Sohn zeugte. So waren die Bedingungen. Weswegen er sich nach dem frühen Tod seiner ersten Frau auch nur eine kurze Trauerzeit erlaubt und schon bald alle Damenstifte der Umgebung abgeklappert hatte, um sich schließlich mit Therese an das Zeugungsgeschäft zu machen. Und nun dieser weibliche Wurm. Niemand glaubte, dass das Kind überleben würde. Die Mutter war zu schwach, um es zu stillen. Zum Glück gab es im nahen Altenberge eine Webersfrau, Katharina Plettendorf, die ebenfalls gerade niedergekommen war, ungerechterweise mit einem Sohn, aber was sollte man machen. Die Plettendorf zog ins Schloss und rettete der kleinen Freiin das Leben. Allerdings blieb das Kind stets schwächlich und von zarter Gesundheit. Da fehlten eben zwei Monate, und von den ständig wallenden Nebeln rund um die westfälische Wasserburg bekam man auch nicht gerade rote Backen.

Als Annette heranwuchs, gesellte sich zu der zerbrechlichen Konstitution ein heftiges und störrisches Wesen. Sie zeigte wenig Neigung, sich mit angemessenen Beschäftigungen aufzuhalten, stromerte in der matschigen Moorlandschaft herum, kam mit verkrusteten Stiefeln und Kleidersäumen zurück und schwänzte den Unterricht, den sie gemeinsam mit ihrer Schwester und den beiden zur allseitigen Erleichterung schließlich doch noch geborenen Brüdern bei einem Hauslehrer nehmen durfte. Mathematik, Latein, Griechisch und Französisch waren keine selbstverständliche Ausbildung für junge Damen – Französisch ging gerade noch durch, Mathematik aber auf gar keinen Fall. Der Unterricht von Mädchen bestand normalerweise darin, sie in sittsamer Langeweile aufwachsen zu lassen und durch möglichst stumpfsinnige Handarbeiten geistig zu verstümmeln. Schon Rousseau hatte das empfohlen. Frömmigkeit und Unschuld anstelle von Wissen, Sanftmut statt Algebra. Außerdem sollte man ihnen so viel wie möglich verbieten. So kamen die jungen Damen gar nicht erst auf dumme Ideen und entwickelten jene vollkommene Gefügigkeit und allduldende Schicksalsergebenheit, die sie ein Leben lang benötigen würden. Doch der Adel sah das nicht ganz so eng, und Annettes Mutter las außer Rousseau auch noch die Schriften des Reformpädagogen Overberg. Sie kannte Overberg persönlich, hatte mit ihm schon das eine oder andere Kännchen Kaffee geleert und pflegte einen für die ausgehende Feudalzeit ausgesprochen modernen Erziehungsstil. Die Geschwister durften ihre Eltern sogar mit Du anreden. Mitunter fragte sich Therese von Droste-Hülshoff, ob sie dadurch vielleicht unbeabsichtigt die Saat zur Unangepasstheit, zur Aufdringlichkeit, zum Vorlauten und Heftigen in Annettes Wesen gelegt haben könnte. Zweifellos: Das Kind besaß auch kleine Begabungen, spielte recht passabel Klavier und reimte hübsche Sächelchen, die sich an Geburts- und Feiertagen nett vortragen ließen. Aber musste denn eine Zwölfjährige unbedingt in Hexametern dichten und den Erwachsenen, die sie dafür lobten, so einen gelangweilten und besserwisserischen Blick zuwerfen? Die Freifrau versuchte, der Seltsamkeit ihrer Tochter durch stille Beschäftigungen wie Sticken, Häkeln oder Malen entgegenzuwirken. Und als eines Tages der Brief eines gewissen Herrn Raßmann eintraf, darin er Annette um einen Beitrag zu seinem Poetischen Tagebuch auf das Jahr 1810 bat, beschloss Therese von Droste-Hülshoff sofort, den Brief verschwinden zu lassen und niemandem etwas davon zu erzählen – schon gar nicht Annette. Overberg, der gerade mit am Kaffeetisch saß, als der Brief eintraf, stimmte zu.

»Nein, das dürfen Sie nicht zulassen. Auf gar keinen Fall!«

Er stellte die Kaffeetasse energisch, aber geräuschlos auf dem Hülshoff’schen Tisch ab und versenkte das Kinn im Stehkragen seines rabenschwarzen Rocks.

»Halten Sie Ihre Tochter von jedem Lob ferne, ganz gleich wie vorzüglich die Fähigkeiten sind! Nicht einmal Sie selber dürfen sie loben – sonst wird sie hochmütig und träge.«

»Ich möchte nur wissen, wer diesem Raßmann von meiner Tochter erzählt hat«, schnaubte die Freifrau. »Wenn Gäste sich von Annettes impertinenten Auftritten blenden lassen – na gut, gegen Unverstand lässt sich nichts machen. Aber ich werde nicht zulassen, dass jemand in meiner Tochter die Einbildung erweckt, sie sei ein bedeutendes poetisches Talent. Denn das ist sie ja nun ganz gewiss nicht.«

»Ganz gewiss nicht«, echote Overberg, hob seine Tasse wieder an den Mund und spitzte schon mal die Oberlippe.

»Annette muss vor den Enttäuschungen, die eine solche Einbildung unweigerlich nach sich zieht, bewahrt werden.«

Doch dann trat Werner von Haxthausen auf den Plan. Werner war einer von Therese von Droste-Hülshoffs Stiefbrüdern. Ihre eigene Mutter war kurz nach der Geburt erst achtzehnjährig verstorben, aber ihr Vater, der alte Freiherr von Haxthausen – damals natürlich noch ein junger Freiherr von Haxthausen –, hatte kurz darauf wieder geheiratet und mit der neuen, robusteren Frau Jahr für Jahr Kinder in die Welt gesetzt, von denen vierzehn das Erwachsenenalter erreicht hatten. Sieben Schwestern und sieben Brüder.

Der zweiunddreißigjährige Werner war der vierte Sohn und galt als das Familiengenie, auch wenn er etwas zappelig war. Er hatte in Münster und Prag die Rechte studiert, in Paris und Göttingen die Klassischen und Orientalischen Sprachen und in Halle Medizin. Und weil er sich damit immer noch nicht ausgelastet gefühlt hatte, war er nebenher auch noch zu philosophischen und naturwissenschaftlichen Vorlesungen gegangen. Als Werner von Haxthausen sich nun von dem Talent seiner frühreifen Nichte beeindruckt zeigte, sie gar eine zweite Sappho nannte – »Aber ja doch, wir müssen das fördern, es gibt da kein Beispiel, nicht von den größten Dichtern, dass bereits in diesem Alter …« –, räumte Therese schließlich ein, dass es möglicherweise doch etwas mit dem poetischen Talent ihrer jüngsten Tochter auf sich haben könnte. Zwar vermied sie es auch weiterhin, sie zu loben, aber sie gestattete, dass Onkel Werner für Annette eine literarische Unterweisung bei einem netten älteren Herren in Münster arrangierte. Münster mit seinen prunkvollen Gebäuden galt nicht nur als die schönste Stadt des rückständigen und unwichtigen Westfalens, dort wusste man auch noch, was gutes Benehmen war. Die Menschen verbeugten sich, wenn sie der freiherrlichen Familie von Droste zu Hülshoff begegneten, und gingen noch eine ganze Weile so gebückt weiter. Dort konnte man das Kind ohne Bedenken hinschicken, zumal die Droste-Hülshoffs in Münster auch noch ein Stadthaus unterhielten. Praktischerweise wohnte der nette ältere Herr schräg gegenüber. Er hieß Anton Matthias Sprickmann, war ein Freund Goethes und des schwärmerischen Hainbundes gewesen, und man hatte ihm einmal eine große Zukunft als Dichter prophezeit. Allerdings nicht in Münster. In Münster hatte man ihn ausgelacht. Kurz hatte Sprickmann überlegt, nach Tahiti auszuwandern, aber dann war er gerade noch rechtzeitig wieder zu Verstand gekommen, hatte Sturm und Drang und sämtlichen Dichterfreunden den Rücken gekehrt und war ein angesehener Professor für Rechtsgeschichte geworden. Ihm konnte man das Kind guten Gewissens anvertrauen.

Sprickmann empfing Annette in seinem Arbeitszimmer, dessen Wände vom Boden bis zur Zimmerdecke mit Büchern tapeziert waren. Zumindest drei der vier Wände waren vollständig mit Wissen gefüllt, die vierte war es nur zu drei Vierteln. Auf dem letzten freien Streifen Putz hing in einem schlichten schwarzen Rahmen ein Kupferstich, der einen Strand voller Palmen und halb nackter Eingeborener zeigte. Die Eingeborenen schoben ein Boot ins Meer. Annette blieb davor stehen, und Sprickmann stellte sich sofort neben sie.

»Otaheite«, sagte er. Begrüßt hatten sie sich schon. »Ganz wunderbare Menschen sind das dort auf Otaheite, voll von kindlicher Unschuld, Anmut und Güte. Sie pflegen eine Lebensart …«

Er seufzte tief.

»Nicht so verzogen und überkultiviert wie wir Europäer. Aber, nun ja, es hat nicht sollen sein.«

Annette wusste bereits, dass Sprickmann in jüngeren Jahren vorgehabt hatte, mit Gleichgesinnten eine Poetenkolonie auf Tahiti zu gründen. Und er wusste, dass sie es wusste. Vermutlich kannte halb Münster die Geschichte. Deswegen redete er auch gleich weiter.

»Wären wir damals gereist, meine Dichterfreunde und ich, so hätten die Eingeborenen uns zu ihren Aposteln und Gesetzgebern gemacht, und wir hätten sie im allererfreulichsten Sinne erziehen können.«

»Wovon hätten Sie leben wollen – auf Otaheite?«, fragte Annette.

»Nun, ich bin sicher, diese großzügigen Naturkinder hätten uns den vorzüglichsten Genuss ihrer schwelgerischen Güter zugestanden.«

»Warum hätten sie das tun sollen?«

»Warum nicht?«, erwiderte Sprickmann etwas verärgert über dieses altkluge Mädchen, dieses Kind, das es wagte, seinen tropischen Traum infrage zu stellen.

»Deutsche Dichter, die in Liebe und Wohltat zu ihnen kommen … Wir hätten ihnen die beste Nation unter der Sonne errichtet. Außerdem wachsen einem die Früchte dort in den Mund. Diese lieben Menschen teilen gern. Sie teilen alles.«

Sein Blick verklärte sich, und er gab sich einer Sekundenphantasie hin, in der er mit den Graziengestalten des Landes badete und ein zweites Brahmanengeschlecht auf die Paradiesinsel pflanzte.

»Ist das da eine Frau?«, fragte Annette und beugte sich vor. Oft fiel es ihr schwer, alles klar zu erkennen, erst wenn sie sich direkt über etwas beugte, so nah, dass sie es beinahe mit der Nasenspitze berührte, sah sie plötzlich wieder scharf.

Sprickmann errötete. Warum hatte er sich nur breitschlagen lassen, dieses aufsässige Adelskind zu unterrichten.

»Nein«, sagte er barsch, ging mit zwei großen Schritten zur gegenüberliegenden Wand, zog ziemlich wahllos Bücher aus den Regalen und packte ein halbes Klafter Shakespeare, Schiller, Goethe und Byron auf den Schreibtisch.

»So! Durchlesen! Wiederkommen und Eigenes mitbringen!«

Annette sah ihn etwas ratlos an. Sprickmann ließ seine Hand über den braunen Buchrücken mit den goldenen Buchstaben kreisen, stieß wie ein Habicht auf eines hinunter und überreichte ihr einen Gedichtband von Byron.

»Lesen Sie erst mal, vorher macht es gar keinen Sinn, dass wir uns unterhalten. Auf Wiedersehen.«

Er wusste, dass er unhöflich war. Aber falls seine neue Schülerin sich von seiner schroffen Art brüskiert fühlte, so ließ sie es sich nicht anmerken. Außerdem war es ihm auch egal. Falls sie den Unterricht abbrechen würde – nun, umso besser. Er konnte seine Zeit sinnvoller verbringen, als sich mit unverschämten Adelstöchtern herumzuplagen.

Aber Annette brach den Unterricht nicht ab. Sie las. Und kam wieder. Und brachte Eigenes mit.

Sprickmann las, lächelte väterlich und tadelte sanft. Gar nicht so schlecht. Vielleicht war das hier doch keine vertane Zeit. Er verordnete das nächste Buch.

Annette konterte mit dem Trauerspiel Bertha oder Die Alpen.

Sprickmann las, runzelte die Stirn und tadelte weniger sanft.

Annette himmelte ihn an.

Von nun an kam sie beinahe jede Woche nach Münster. Wenn niemand sie in der Kutsche mitnahm, ging sie zu Fuß, lief zwei, bei schlechtem Wetter auch schon mal drei Stunden Weg durch Schlamm und Morast über Heiden, Moore und Felder. Ihre Stiefel litten beträchtlich. Ihre Kleider waren ständig in der Wäsche. Und Sprickmann tadelte immer schärfer und lobte immer öfter.

Die literarischen Fortschritte seiner Nichte konnte der umtriebige Onkel Werner allerdings nicht mehr verfolgen, da er schon wieder etwas Neues angezettelt hatte. Diesmal hatte er an einer Verschwörung teilgenommen – gegen niemand Geringeren als den König von Westfalen, Jérôme Bonaparte, den Bruder von Napoleon. Die Sache flog auf, und Werner musste nach London fliehen, wo er in einem Krankenhaus als Hilfsarzt Anstellung fand und seine Auswanderung nach Asien vorbereitete. Als Schiffsarzt der Ostindien-Kompanie. In Hülshoff wurde der Name des patriotischen Bruders, Schwagers und Onkels nur noch mit Ehrfurcht geraunt.

An seiner Stelle kam nun August von Haxthausen zu Besuch, den Annette und ihre Geschwister sowieso viel lustiger und interessanter fanden. Er war der Jüngste ihrer Onkel, nur fünf Jahre älter als Annette selber und hatte mit dem Hülshoff’schen Nachwuchs bereits als Kind herumgetollt, war mit ihnen ausgeritten und auf Bäume geklettert. Er hatte riesige Hände, war immer laut und vergnügt, immer hungrig und neigte zur Leibesfülle. In Clausthal-Zellerfeld studierte er die Montanwissenschaften, das Studium der Zukunft. Sobald die Dampfmaschinen sich erst überall durchgesetzt hatten, würden Tonnen von Steinkohle und Eisenerz gebraucht werden und Menschen, die dafür sorgten, dass sie gefördert werden konnten. Auch die Söhne adliger Familien waren ja neuerdings gezwungen, sich in bürgerlichen Berufen zu bewähren – insbesondere, wenn man der Jüngste von sieben Brüdern war.

Wenn August in den Semesterferien nach Hülshoff kam, brachte er Mineralien und Versteinerungen mit, worauf Annette ihre Begeisterung für den Lieblingsonkel sogleich auch auf die Mineralogie übertrug. Sie durfte ihn in die nahe gelegenen Mergelgruben begleiten. Es war wie ein Wunder, wenn er einen Stein aufschlug, und darin plötzlich ein Hohlraum mit den bunten Zacken eines anderen Minerals zum Vorschein kam. Oder wenn er einen Kiesel spaltete, in dem der Abdruck einer Muschel war oder der einer Pflanze, die hier einmal gestanden und sich im Wind gebogen hatte. Meistens war natürlich gar nichts drin, aber wenn, dann war es wie ein Wunder. August erzählte ihr von längst vergangenen geologischen Zeitaltern, von der Entstehung des Mergels, des Strontianits, des Grünsandsteins, des Schiefers. Schließlich schenkte er ihr einen eigenen kleinen Hammer, damit sie auch selber klopfen konnte. Annette suchte mit dem Eifer einer Besessenen, wollte unbedingt etwas Besonderes finden, um es dem außergewöhnlichen Onkel präsentieren zu können. Sich seiner Aufmerksamkeit würdig zu erweisen. Und wenn er sie für den Fund eines interessanten Quarzes lobte, strahlte sie über beide Ohren und klopfte noch wilder auf die Felsen ein. Sprickmann begann sich zu wundern, dass seine Schülerin neuerdings Stunden bei ihm ausfallen ließ. Und das letzte Mal hatte sie auch noch ihren Onkel mitgebracht, der ihm bei dieser Gelegenheit doch tatsächlich eine Sammlung alter Gedichte und historischer Lieder abgeschwatzt hatte.

»Es ist die Pflicht des Adels, das tradierte Liedgut zu sammeln«, hatte August ihn beschworen. »Meine Brüder Carl und Fritz haben damit schon vor Jahren begonnen. Vor Kurzem habe ich die Sammlung dann übernommen. Wenn Sie wollen, dass diese Lieder nicht in Vergessenheit geraten, dann müssen Sie sie mir einfach anvertrauen. Wenn ich sie abgeschrieben habe, bekommen Sie sie ja wieder.«

Sprickmann sah die Lieder nie wieder. Es war nicht mehr die Zeit, in der man sich um die Rückgabe ausgeliehener Dinge kümmerte. Größere Aufgaben standen bevor. Napoleon hatte in Russland eine katastrophale Niederlage erlebt. Man musste ihm nur noch den Todesstoß versetzen und August wollte dabei mithelfen und meldete sich zu den Bremen-Verden’schen Husaren. Viele Studenten meldeten sich jetzt freiwillig. Der Hass auf die französischen Besatzer war groß. Wie sie sich aufgeführt hatten. Und jetzt noch die Hunderttausenden von Toten, die der Russlandfeldzug gekostet hatte. Von 27000 Westfalen, die die Franzosen in diesen Krieg gezwungen hatten, waren nur 800 heimgekehrt. Auch einer von Augusts Brüdern war gefallen – Fritzwilm –, schon im Spanienfeldzug. Seine Mutter hatte die Todesnachricht damals so angegriffen, dass sie ins Bett getragen werden musste.

Hinweg jetzt mit allem Französischen. Unterschiede zwischen den Werten der Aufklärung und denen des französischen Absolutismus wurden schon gar nicht mehr gemacht. Das war alles eins, das war alles einfach bloß Unterdrückung, den deutschen Völkern aufgezwungen von diesem abscheulichen kleinen Korsen. Auch Werner gab jetzt seine Auswanderungspläne mit der Ostindien-Kompanie auf und kam aus London zurück, um dem Vaterland beziehungsweise den Vaterländern zur Seite zu stehen. Innerhalb zweier Jahre war Napoleon geschlagen und die französische Besatzung glücklich vertrieben. Die Familienbesuche konnten wieder aufgenommen werden.

Annette war inzwischen erwachsen geworden. Das Gesicht des jungen Freifräuleins hatte sich zu einem blassen, schmalen Oval geformt – mit einem kleinen, hübsch geschwungenen Mund, einer langen, feinen, wenn auch etwas schiefen Nase und großen, wässrigen und leider Gottes, es ließ sich nicht beschönigen, auch ziemlich vorstehenden Augen – kurzsichtig wie die eines Maulwurfs. Bereits auf eine Entfernung von zwei Schritten konnte sie die Gesichtszüge ihres Gegenübers nicht mehr erkennen. Deswegen schob sie im Gespräch auch meistens den Kopf vor, was von einigen Leuten als Zudringlichkeit ausgelegt wurde. Ihre Haltung ließ überhaupt viel zu wünschen übrig. Das Schönste an ihr waren zweifellos die Haare, eine unglaubliche Fülle langen blonden Haares, das sich nur durch diverse Knoten und Flechten bändigen ließ, ergänzt durch Korkenzieherlocken hinter den Ohren oder Lockenröllchen zu beiden Seiten der Stirn.

Am Klavier beherrschte sie nun das Hauptsächliche des Don Juan, steigerte sich aber oft auf ungute Art hinein. Dann warf sie exaltiert ihren Kopf zurück, ihre Frisur löste sich, Annette kam in Atemnot und keuchte unkontrolliert zwischen den Sätzen, die Wangen glühten, kurz: Sie bot einen Anblick, der ihre geneigte Zuhörerschaft bestürzte. Dabei war das Risiko, eine anerkannte Gesellschaftsnorm zu verletzen, für eine Dame am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts auch so schon enorm hoch. Es genügte bereits, zu laut zu sprechen. Oder zu viel. Oder mit einer zu dunklen Stimme. Wobei die normale weibliche Stimmlage bereits als zu dunkel galt. Adlige Jungfern und aufstrebende Bürgerinnen zwitscherten wie frisch geschlüpfte Vögelchen. Nicht so Fräulein Nette. Ihr Alt dröhnte ungefragt dazwischen, wenn eine Herrenrunde sich ungestört glaubte, beleidigte die sensiblen Ohren der Männer und erschütterte ihr fragiles Selbstbewusstsein. Der Umgang mit Sprickmann hatte womöglich dem Irrtum Vorschub geleistet, auch andere Männer würden Wert auf ihre Meinung legen. Überhaupt war sie zu viel hofiert worden. Eitel gemacht durch zu viel Lob, zu viel Aufmunterung – nun sah man ja, was dabei herauskam. August und Werner von Haxthausen hatten allmählich genug von der aufdringlichen Nichte.

Annette verstand es nicht. Sie wollte so sehr die Anerkennung der bewunderten Onkel, und darum mischte sie sich einfach ein, gab ihre unmaßgebliche Meinung über Kunst, Kultur, den Krieg und die Möglichkeit, nun zu einem von Gemeinsinn bestimmten Volksstaat zusammenzuwachsen, zum Besten, obwohl niemand sie darum gebeten hatte und niemand sie hören wollte. Je mehr sie sich um die Aufmerksamkeit der Onkel bemühte, desto wütender wurden die bloß.

Immerhin war Annette klein und zart, fast geisterhaft durchscheinend. Wenn ihre Lider geschlossen waren, konnte man darunter den Schatten der kurzsichtigen Augäpfel sehen. Außerdem war sie ständig krank: Schwäche und Husten, Druck auf der Herzgrube, Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, öftere Hitze und Röte einer Wange, gewöhnlich der Rechten, große Beängstigung, ein innerliches Zittern und Fieberschübe. Wenigstens damit entsprach sie dem Ideal der Zeit, das die Spiritualisierung des Körperlichen ersehnte und sich von allzu robuster Gesundheit bei Frauen schnell abgestoßen fühlte. Die Romane wimmelten damals nur so von zarten, überspannten Persönchen, die dem Tode geweiht waren. Besorgnis erregende Blässe war ein Trumpf.

Annettes schlechter Gesundheitszustand hielt sie allerdings nicht davon ab, sich weiterhin vor Tau und Tag allein aus dem Schloss zu stehlen und erst nach Stunden wieder heimzukehren. Ihre Schürze war dann beschmutzt und entweder mit Steinen und Fossilien oder mit zerknickten und halb zerquetschten Pflanzen gefüllt, je nachdem, ob sie sich gerade wieder mehr dem Mineralisieren oder dem Botanisieren verschrieben hatte. Es würde nicht ganz einfach werden, einen Ehemann für sie zu finden, aber schließlich würde der gute Name es retten.

Im April 1815 ereignet sich auf Sumbawa – einer der Kleinen Sunda-Inseln östlich von Java – der größte Vulkanausbruch in der überlieferten Geschichte der Menschheit. Die Erde bebt, drei Feuersäulen steigen mit großem Geheul in den Himmel hinauf. Die Lava bahnt sich ihren Weg, als ob man scharfe Messer über das Fleisch der Erde zieht. Dann ein jäher Aufschrei: Der Berg zerreißt. Von dem einst 4300 Meter hohen Tambora bleiben gerade noch 2800 Meter übrig. Glutlawinen rasen zu Tal. Wirbelstürme fegen Menschen, Pferde, Rinder und Bäume in die Luft und tragen sie meilenweit aufs Meer hinaus. Schwimmende Inseln aus Bimsstein, in die diese grässlich entstellten Leichen eingeschlossen sind, treiben umher. Eine 60 Zentimeter dicke Schicht aus Vulkanasche bedeckt die Meeresoberfläche. Zusammen mit Asche und Staub sind hundertfünfzehn Millionen Tonnen Schwefelgase in die Stratosphäre geschleudert worden. Der Tag wird zur schwärzesten Nacht. Dann zieht die gigantische Wolke weiter Richtung Europa. In den Jahren 1816 und 1817 setzt sie die göttliche Ordnung des Wettergeschehens außer Kraft. Die Arktis taut. Eisberge treiben bis vor die irische und schottische Küste. In Ungarn fällt brauner, gelber und roter Schnee. Deutschland versinkt im Dauerregen. Es gibt weder Frühling noch Sommer, der Morgen kommt, aber es will nicht Tag werden, das Korn verfault auf dem Halm, kein Herbst bringt Ernte noch Frucht. Die Preise für Getreide verdreifachen sich. Das Leben wird unerschwinglich. Die Bauern verzehren ihr Saatgut und füttern ihre Schweine mit Fischen. Es ist höchste Zeit, mit Gott zu sprechen. Aber aus dem Winter geht bloß ein neuer Winter hervor. Einer der kältesten seit tausend Jahren. Diesmal ist es ein Winter der Winde. Eisige Stürme blasen aus allen Richtungen und Schnee fällt zur Erde, die Fröste sind gewaltig. Die Sonne ist nicht mehr als ein blanker Mond und man kann mit bloßem Auge hineinsehen. Bettler und Diebe ziehen übers Land. Die Bauern verbarrikadieren sich in ihren Hütten, malen das Kreuz an die Tür, sitzen still und schonen ihre Kräfte. Ein weiterer Frühling ohne Himmel, ein weiterer Sommer ohne Ernte. Niemand versteht, was passiert. Die ganze Erde ist nur ein Gedanke, und das ist der Tod.

1817

2. KapitelDie Poetische Schusterinnung an der Leine

Drehen wir die Uhren auf das Jahr 1817. Es dürfte sich dabei um Taschenuhren handeln. Die Armbanduhr war zwar bereits erfunden, konnte sich aber erst im 20. Jahrhundert durchsetzen. Auch die Taschenuhr besaßen nur Wohlhabende. Ansonsten schaute man auf den Kirchturm. Gab es mehrerere davon und wollte man sich verabreden, musste man sich der Ungenauigkeiten wegen auf eine bestimmte Kirchturmuhr einigen.

1817 also, ein Donnerstagabend im Sommer. Die beiden Studenten August von Haxthausen und Heinrich Straube gingen durch die mittelalterlich engen Gassen der ehrwürdigen Universitätsstadt Göttingen, wobei sie bis zu den Waden durchs Wasser pflügten. Wasser kam auch von oben. Es regnete in Strömen. So wie es den Tag zuvor geregnet hatte. Und den Tag davor. Und die ganze Woche davor. Nicht einmal die Alten hatten so etwas je erlebt. Und das mitten im Sommer.

Straube trug einen Flaus, ein abgewetztes, schmutziggelbes Kleidungsstück, das ungefähr die Gestalt eines Überrocks besaß, und das er liebevoll meinen Friedrich nannte. Wegen der Nässe verströmte der Flaus einen muffigen, etwas tierhaften Geruch. Dazu leistete Straube sich eine weiße Perücke und eine enorm breite, ehemals weiße Halsbinde, die verbergen sollte, dass er mit weiterer Wäsche nicht besonders gut versorgt war. Augusts Garderobe hingegen war von bester Qualität, wenngleich sie von allem Üblichen abwich und er darin aussah wie eine Mischung aus Martin Luther und einem Landsknecht. Sein tiefschwarzer Waffenrock war vorn nicht mit Knöpfen geschlossen, sondern von oben bis unten zugehakt. Dazu trug er einen breiten, weißen Musketierkragen, den er trotz Regen und Kälte so weit aufklaffen ließ, als käme er geradewegs aus einem Schlachtgetümmel. Um Augusts massigen, nackten Hals hing das Kreuz des Malteserordens und an seiner Seite hing ein mittelalterliches Schwert, das er sich nach dem Vorbild eines Kalenderbildes hatte anfertigen lassen. Aus demselben Kalender stammte auch die Vorlage für das Barett mit der Reiherfeder, das er sich schräg auf die langen, etwas fettigen Haare gedrückt hatte. Die Feder hing traurig herab und es tropfte aus ihr heraus.

»Ein Schirm wäre jetzt schön«, sagte Straube.

»Ein Schirm?« August blieb ruckartig stehen und packte Straube am Kragen. »Ein Paraplü? Französische Verweiblichung! Deibel ock, Straube, was fällt dir ein?«

Er ließ ihn wieder los und setzte kopfschüttelnd seinen Weg fort. Straube planschte ihm in seinen undichten Stiefeln hinterher. Die Rinne in der Straßenmitte war übergelaufen und hatte die gesamte Fahrbahn zur Gosse gemacht, in der eine stinkende Brühe aus Hausabwässern, Jauche, Kot und Schlachtabfällen Blasen schlug. Trotzdem benutzte niemand die erhöhten und gepflasterten Fußsteige, auf die die Stadt so stolz war. Die Abflussrinnen, die von den Mistgruben zwischen den Häusern herausführten, waren lange vor den Gehsteigen angelegt worden und man hatte während der Baumaßnahmen schlichtweg vergessen, sie zu verlängern. Statt auf den Fahrdamm ergossen sich die Abflüsse nun direkt auf den Gehsteig. Bei diesem Wetter kam noch das Traufwasser von den Dächern dazu – die mittelalterlichen Häuser besaßen keine Regenrinnen – und wahre Sturzbäche unterspülten den Gehweg und damit auch die Bemühungen der Stadt um ein sauberes und gepflegtes Straßenbild. Zwischen den abgesunkenen und kreuz und quer stehenden Quadersteinen sammelten sich stinkende Mistpfützen, tief genug, um sich ein Bein zu brechen. Wer sich nichts brach, bekam den Inhalt eines Nachttopfs über den Kopf geschüttet. Zwar war das Ausgießen von Fäkalien aus den Fenstern in Göttingen strengstens verboten, aber seit das Wasser nur so durch die Straßen rauschte, wurde die Gassenreinigungsordnung von den Freunden der alten Weise nicht mehr ernst genommen. Deswegen wateten August und Straube wie alle anderen lieber durchs tiefe Wasser.

Vor dem Rathaus war großer Andrang. Bettler und Bedürftige reihten sich vor einem Marktstand mit rotem Regendach auf. August und Straube stellten sich aus lauter Neugierde mit an.

»Was gibt es denn?«, fragte August.

»Armenbrot«, krächzte das ausgezehrte Männlein vor ihnen, »aber nur gegen Brotzettel.«

Er sah aus, wie die Alten den Tod gemalt, die Augen lagen tief in ihren Höhlen, die Kleider bestanden nur noch aus schwarzen Fetzen.

»Woraus ist es denn gebacken?«, fragte Straube interessiert.

»Keine Ahnung«, keckerte das Gerippe, »es ist ziemlich grün. Wahrscheinlich aus Moos und Rinde.«

»Das Mischbrot des Mischwaldes«, sagte Straube vergnügt.

Schon stellten sich weitere Bedürftige hinter ihnen an. Eine Frau mit vier Kindern am Rock drängte sich heran, als gehörte sie zu ihnen.

»Sie soll’n Rogg’n und Erbs’n aus Riga hab’n.«

»Hinten anstellen«, schnauzte einer hinter ihnen.

»Was?«, fragte Haxthausen, der als Kind bei einer Blatternimpfung auf dem rechten Ohr ertaubt war.

»Rogg’n und Erbs’n. Aus Riga. Oder Flensburg. Weiß nicht so genau.«

»Gleich setzt es was«, rief der Kerl hinter ihnen.

Die Frau beachtete ihn gar nicht. Stattdessen kniff sie ein Auge zu und betrachtete Augusts mittelalterlichen Aufzug.

»Wie läufst du überhaupt rum? Was bist’n für einer?«

»Ach gute Frau, das würde jetzt zu weit führen«, sagte August und zog Straube mit sich fort. »Ein andermal vielleicht.«

Bei Augusts Waffenrock, dem breiten, offenen Kragen und dem Barett mit der Reiherfeder handelte es sich um eine Altdeutsche Tracht, eine Mode, die während der Befreiungskriege aufgekommen war und mit der die meist jugendlichen Träger ihre Unzufriedenheit mit der Gegenwart und ihre Abneigung gegen alles Französische – und sei es bloß Hemd oder Hose – zum Ausdruck brachten. Ein inoffizieller Entwurf für eine eigenständige deutsche Nationaltracht, so es denn einmal eine eigenständige deutsche Nation geben sollte. In Jena wäre er in diesem Aufzug gar nicht weiter aufgefallen. Dort war die Altdeutsche Tracht längst zu einem Erkennungszeichen der Burschenschaftler geworden. Aber hier in Göttingen …

»Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, all diese Suppenküchen und Brotverteilungen«, sagte August. »Damit zieht man doch nur noch mehr Bettler an. Und die, die schon hier sind, ermuntert das bloß zum Nichtstun. Außerdem wollen sich diese ganzen Hilfsvereine doch bloß gegenseitig übertrumpfen und wichtig machen. Weißt du, was meine Nichte Annette neulich zu mir gesagt hat, Deibel ock? Sagt, sie kann mir jetzt nicht zuhören, sondern muss nach Münster zur Armenspeisung. Das wäre wichtiger, als sich von mir gute Lehren anzuhören.«

»Ah, die begabte Nichte, die zweite Sappho«, sagte Straube. »Wann werde ich sie kennenlernen?«

»Was?«, sagte Haxthausen und wandte ihm das linke Ohr zu.

»Deine Nichte! Die zweite Sappho! Wann werde ich sie kennenlernen?«

»Die zweite Sappho, die zweite Sappho … über alle Maßen eingebildet ist sie. Sie hätte niemals diesen Unterricht bekommen dürfen. Sprickmann hat ihr das in den Kopf gesetzt, dass sie Talent hätte.«

»Aber das denkst du doch auch«, sagte Straube.

»Jetzt nicht mehr! Nicht, wenn es diese Folgen hat. Zu Wilhelm Grimm hat sie Wilhelm Unwill gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Zu Grimm! Wilhelm war deswegen tagelang gekränkt.«

»Ach, der Grimm«, sagte Straube, »der Grimm ist aber auch schrecklich empfindlich. Unwill – finde ich eigentlich ganz lustig.«

»Ich bin gespannt, ob du das noch genauso siehst, wenn sie ihre schlechten Scherze erst auf deine Kosten macht.«

»Ihr lacht doch sowieso alle über mich«, sagte Straube leichthin, »warum also nicht auch deine talentierte Nichte?«

»Was? Ach so, ja.«

August schnaubte wild durch die Nase.

»Das ist ja wohl etwas anderes.«

Sie traten aus dem Gewirr der engen Gassen heraus auf die breite Weender Straße. Drei offene Mietkutschen rasselten mit ungeheurem Lärm und Fontänen spritzend an ihnen vorbei, vollbesetzt mit Verbindungsstudenten, die bei ihrem Anblick johlend die Mützen schwenkten. Eine rohe und wilde Bande war das, alle trugen sie lange Schnurrbärte, die meisten waren bis vor Kurzem noch Soldaten gewesen und hielten sich für die Befreier Deutschlands. Eine vierte Kutsche kam neben August und Straube zum Halten. Darin saß der dicke Schnüll, Fuchsmajor des Corps Hannovera, zusammen mit einem Dutzend Corpshunden, die die Farben ihrer jeweiligen Verbindung am Halsband trugen. Überwiegend waren es Pudel – ziemlich nasse Pudel –, aber auch zwei Wachtelhunde des Corps Bremensia waren dabei, ein kläffender Mops und Schnülls eigener Hund, ein Bullenbeißer namens Hektor, der sich freundlich sabbernd neben seinem Herrn aus dem Wagen lehnte. Hektor trug eine eigens für ihn angefertigte rote Studentenmütze. Narben und Schrammen überzogen sein Fell und bewiesen seinen Ruhm.

»Haxthausen, altes Gespenst«, schrie Schnüll gegen das Mopsgekläff an, »willst du mit auf den Paukboden? Delius schlägt sich mit Krawinkel, und Pappenheim schlägt sich gleich dreimal: mit Dilthey, Krawinkel und Vogelsang.«

Straube, dessen Anwesenheit vom Fuchsmajor vollkommen ignoriert wurde, entfernte etwas Entengrütze von seinem Flausrock.

»Danke, mein Bester«, erwiderte August und tätschelte dem Bullenbeißer den Kopf mitsamt der Mütze, »aber die Gilde verlangt nach uns.«

Schnüll starrte ihn verständnislos an. Er war ein guter Fechter, hatte aber wenig Sinn für höhere Gedanken.

»Die Innung«, erläuterte August. »Die Poetische Schusterinnung an der Leine. Was du hier unter meinem Arm siehst, sind die Statuten, die von den Gesellen sehnsüchtig erwartet werden. Sapperment!«

Die Poetische Schusterinnung war eine literarische Vereinigung, mit der August von Haxthausen sich und gleichgesinnten Kommilitonen eine schöngeistige Alternative zu den blutrünstigen und leichtfertigen Studentenverbindungen geschaffen hatte. Schnüll, der weder Journale noch Bücher las, blies sich auf, um seine Meinung über literarische Herrenkränzchen kundzutun, aber in diesem Moment konnte der Kutscher die Pferde, die den anderen Droschken hinterherwollten, nicht länger halten, und der Ruck des Anfahrens warf Schnüll in den Sitz zurück und schleuderte zwei Pudel von der Bank, sodass der Fuchsmajor sich erst einmal darum kümmern musste und Haxthausen mit einer Grimasse und einer vagen Handbewegung entließ.

Die Sitzung fand bei Meyer statt, einem Studenten aus Lüneburg, der im Schumann’schen Gartenhaus vor dem Albani-Tor wohnte und aus nicht ganz geklärten Gründen auf den Spitznamen Dr. Biber hörte. Möglicherweise hing es mit seiner Physiognomie zusammen: den kleinen blanken Nagetieräuglein, der etwas abgeplatteten langen Nase und dem Haupthaar, das sich dicht wie ein Fell um seine Kopfhaut legte. Vielleicht war der Name aber auch bloß seinem emsig-freundlichen Wesen geschuldet. Dr. Biber war nämlich weit und breit für seine Gastfreundschaft bekannt. Wenn nicht gerade die Schusterinnung bei ihm tagte oder feierte, dann war es eben die Lateinische Gesellschaft, und war es nicht die Lateinische Gesellschaft, so war es irgendjemand anderes.

Als Haxthausen und Straube als Letzte, aber durchaus noch in der Zeit, eintrafen, quoll ihnen aus Meyers Freundschaftstempel bereits Tabakqualm und der Dampf nasser Kleidung entgegen. Obwohl erst sieben Uhr, war es drinnen bereits so dunkel, dass Dr. Biber zwei billige Lichter angezündet hatte, die den Geruch verbrannten Trans verbreiteten. Und er hatte eigenhändig den Ofen befeuert. Überall standen mit Stroh ausgestopfte Stiefel herum, hingen nasse Strümpfe und Gamaschen. Selbst über dem Bilderrahmen mit der Göttinger Ansicht hing ein Paar. Die wenigen Sitzplätze waren natürlich längst vergeben. Der schöne Arnswaldt und der nicht ganz so schöne Hornthal lümmelten auf Bibers Alkoven-Bett, Langelotz und Westphal hatten die beiden Stühle ergattert und ritten sie verkehrt herum wie Pferde, und der ewig heimwehkranke Baggesen hatte seinen schmalen Körper auf ein Fensterbrett gefaltet und träumte von der Schweiz, unter sich einen großen, stinkenden Hund, der entfernt an einen Bernhardiner erinnerte. Jedenfalls behauptete Carl Baggesen steif und fest, dass das Vieh dem Bernhardiner seiner Großtante, die in Bern auf dem Hübeli beim Stadtbach lebte, wie aus dem Gesicht geschnitten wäre. Christiani und Casper sowie ein strubbeliges, kurzbeiniges Hündchen lagerten auf dem Holzboden, der mit einem Flickenteppich und einigen Mehlsäcken abgepolstert war. Medizinstudent Casper gab gerade eine unappetitliche Geschichte aus der Anatomie zum Besten. Obwohl die Gildebrüder der Poetischen Schusterinnung sich ganz offensichtlich um eine unkonventionelle Erscheinung bemühten, sahen sie einander zum Verwechseln ähnlich. Alle trugen sie Schwarz und die meisten kämmten ihre langen Haare mit zehn Fingern nach vorn, als säße ihnen ein stürmischer Wind im Nacken. Auch trugen sie alle Favoris, schmale Backenbartstreifen, die sich vom Haaransatz an den Ohren vorbei in Richtung Kinn zogen, und alle, wirklich alle, hatten lange Pfeifen mit Porzellanköpfen dabei und rauchten.

Straube nahm ebenfalls seine Pfeife vor und quetschte sich als Dritter mit auf das Bett – zu von Arnswaldt und von Hornthal.

»Oh Gott«, sagte Hornthal, als Straube Zunderschwamm und Feuerstein auspackte, »jetzt kommt wieder der Straubische Stinkschwamm! Kann mal jemand ein Fenster öffnen?«

Straube schlug in aller Ruhe Funken in den Zunder, schmatzte an der Pfeife und sagte: »Zündet ganz hervorragend, der Straubische Stinkschwamm.«

Ein impertinenter Gestank stieg auf, der zwischen all den anderen üblen Gerüchen von nassen Kleidungsstücken und nassen Hunden, dem verbrannten Tierfett billiger Lichter und den körperlichen Ausdünstungen ungewaschener Poeten noch hervorstach. Straube weidete sich an dem Anblick von Hornthal und Arnswaldt, die ihre Köpfe so weit wie möglich aus der Bettnische reckten.

Für diesen Abend hatte die alphabetische Reihenfolge August von Haxthausen zum Altgesellen bestimmt. Dazu kletterte er auf ein ächzendes kleines Tischchen, wrang noch einmal seine langen Haarsträhnen aus, nahm seine Brille hervor und wartete, bis sich das Gegrummel und Gehuste ein wenig gelegt hatte. Dann rief er mit tönender Stimme: »Guten Abend! – Gott ehre das Reich, Gott ehre das Gelag! Gott ehre jede fromme Gesellschaft und Innung, die vereinigt ist zu Sang und Klang, zu Schimpf und Scherz, zu Lust und Liebe – es sei gleich hier oder anderswo. Also mit Gunst, ihr zünftigen Gesellen – Ich bitte, ihr wollet euch setzen.«

Da nun aber alle außer ihm bereits saßen oder lagen, ließ sich auch August auf die Tischkante herunter und fuhr gleich fort, indem er nach dem Anwesenheitsbuch fragte. Christiani ließ es zu ihm durchreichen. August putzte seine beschlagene Brille am Musketierkragen, leckte den Bleistift an und hakte ab.

»Anwesend sind: Almhold, Alpin, Casper Brenno, Danteut, Liebetraut, Tannhäuser …« – bei der Nennung seines eigenen Gildenamens nickte er zweimal und wies mit dem Stift auf seine eigene, samtbespannte Brust –.

»… Hans auf der Wallfahrt, Johannes Wassersprung, Westphal und Georg Theodor Meyer. Oder hat sich der Geselle Meyer inzwischen für einen Gildenamen entschieden?«

»Das hat er«, erwiderte Meyer, der an der Tür stand, und verneigte sich steif in alle Richtungen, »mein Gildename sei fortan …«

»Dr. Biber! Dr. Biber!«, schrien die Gildebrüder albern, und August musste doch sehr um Ruhe bitten. Meyer räusperte sich.

»Mein Gildename sei Treuwerth an der Ilmenau.«

»Sei willkommen, Treuwerth an der Ilmenau«, antwortete August von Haxthausen feierlich. »Wem Freud ist wie Leid, und Leid wie Freud, der danke Gott für holde Gleichheit. Was ist mit Zwicker? Wollte Danteut nicht Zwicker mitbringen?«

»Zwicker lässt sich entschuldigen, er muss sekundieren«, sagte Christiani.

»Kommen wir zu den Statuten«, August räusperte sich, »die Statuten, zu deren Einsicht oder Abschrift die zünftigen Gesellen die Woche über bei mir Gelegenheit hatten, was leider nur vereinzelt wahrgenommen wurde.«

Er begann mit der ausführlichen Einleitung der von ihm verfassten Statuten, die die Gesellen zu Treue, Wahrheit und Verschwiegenheit verpflichtete. Dazu gab es erwartungsgemäß kaum Einwände. Dr. Biber – beziehungsweise Meyer, beziehungsweise Treuwerth an der Ilmenau – ging mit einer verbeulten Blechkanne herum, stieg über Pfeifen und ausgestreckte Beine und schenkte den Gesellen Tee in ihre mitgebrachten Becher. Erst als August zu dem Abschnitt kam, der die innere Organisation regelte, wurde es lebhafter. Christiani sprach sich zu Dr. Bibers Schreck gegen den Genuss von Tee und Zubehör aus – der unvermeidlichen Störung und der damit stets verbundenen Prosa halber. Dem schönen Arnswaldt waren die Strafen für unentschuldigtes Fehlen nicht streng genug.

»Also noch einmal«, sagte August Haxthausen, »wer unentschuldigt fehlt, zahlt vier Groschen Strafe. Gute Groschen! Wer vorher eine Ursache seines Ausbleibens angibt, welche aber nicht als gültig von drei Viertel der Stimmen angenommen wird, der zahlt zwei Gute Groschen; wird seine Ausrede einstimmig verworfen, zahlt er wieder vier Gute Groschen. Gibt er erst bei der nächsten Sitzung die Ursache an, so genügen schon zwei Drittel der Stimmen gegen ihn und er muss vier Gute Groschen zahlen.«

»Nein, nein, nein«, rief Arnswaldt. Seine Stirn war gerunzelt wie die Unterseite eines Pilzes und seine Lippen bestanden aus zwei schmalen blutleeren Strichen.

»So wird nie Disziplin einziehen. Wer nicht bis spätestens einen Tage nach der Sitzung seine Entschuldigung eingereicht hat, muss in jedem Fall zahlen.«

»Gott, was ist der Herr von Arnswaldt wieder streng«, sagte Straube und gähnte.

»Stimmen wir ab«, sagte Haxthausen. »Wer ist dafür, dass wir es so wie in meinem ursprünglichen Entwurf halten?«

Langelotz, Straube, Dr. Biber, Christiani, Westphal, Casper und August selber meldeten sich.

»Wer ist für den Vorschlag von Hans auf der Wallfahrt?«

Arnswaldt und von Hornthal meldeten sich.

»Enthaltungen?«

Niemand meldete sich.

»Was ist mit dem Gesellen Alpin?«

Der angesprochene Baggesen kauerte immer noch auf dem Fensterbrett, die Arme um die mageren Knie geschlungen, und sah geistesabwesend hinaus in den Schuhmann’schen Gemüsegarten, wo die Bohnenranken tapfer versuchten, die Zaunlatten emporzuklimmen, während ihre Blätter von absurd großen Regentropfen zu einem grünen Matsch zerschlagen wurden. Eine Heimsuchung war das, diese Kälte, dieser nicht enden wollende Regen. Und in der Schweiz sollte es noch schlimmer sein, eine richtige Hungersnot mit Toten, viel schlimmer als hier in Göttingen. Ob die Großmutter und ihre Schwester auf dem Hübeli beim Stadtbach wohl genug zu essen hatten?

»Alpin!«

Baggesen fuhr auf. Beinahe stieß er seine längst erloschene Pfeife vom Fensterbrett. »Was?«

»Es bleibt also bei der ursprünglichen Fassung«, sagte August.

Baggesen rieb mit beiden Handflächen sein Gesicht, zwang sich zur Aufmerksamkeit.

»Zu Danteuts Antrag«, rief August. »Wer ist dafür, dass auf Tee und Zubehör verzichtet wird?«

Dr. Biber sah besorgt in die Runde. Langelotz, der wusste, wie sehr sein Freund unter solcher Einschränkung leiden würde, erhob sich von seinem Stuhlpferd und stützte die Hände auf die Lehne.

»Vielleicht sollten wir es so halten, dass der Tee frühestens eine Stunde nach Beginn ausgeschenkt werden darf.«

Beifälliges Gemurmel von allen Seiten.

»Also halten wir das fest«, sagte August.

»Sollten wir nicht ordentlich darüber abstimmen?«, murrte Arnswaldt.