Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

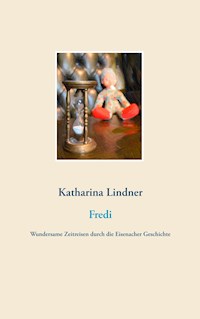

Stell dir vor, nachts lädt dich die lebendig gewordene Puppe aus deiner Kindheit zu Zeitreisen durch deine Heimatstadt ein. Du bist plötzlich mittendrin: im Stadtbrand, der Hexenverfolgung, der Pest, der Hungersnot und vielen anderen Ereignissen. Du begegnest Persönlichkeiten wie der Heiligen Elisabeth, Martin Luther und Johann Sebastian Bach. Du bist im Gestern und kannst gleichzeitig dein Morgen nach deinen Wünschen gestalten. Würdest du diese Reisen wagen? Und was wartet am Ende deiner Mission auf dich? Sieben Jahrhunderte Eisenacher Stadtgeschichte, verpackt in die spannende Geschichte einer persönlichen Entwicklung und einer nicht ganz alltäglichen Familie!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 704

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

für Mathis

Willkommen, Fredi!

Fredi kam per Post. Er steckte in einem Schuhkarton, eingeschlagen in rosa Seidenpapier. Das Päckchen war zwar frankiert und abgestempelt, enthielt jedoch keinen Absender. Der Karton sah aus, als hätte er eine lange Reise hinter sich, er war abgenutzt und gräulich von Staub. Hanna hatte kürzlich gelesen, dass die Post große Probleme hatte, angesichts der steigenden Online-Bestellungen ihre Zustellungen zu schaffen, weil immer weniger Menschen bereit waren, den körperlich anspruchsvollen Job gegen kleine Bezahlung zu erledigen. Aus diesem Grund waren in den letzten Monaten bereits Briefe nicht angekommen. Dieser Karton jedoch war angekommen. Er lehnte an der Wand neben der Wohnungstür, als sie von der Arbeit nach Hause kam.

Hanna zog sich die letzten Meter am Handlauf der Treppe nach oben. Sie hatte zwölf Stunden gearbeitet und war hundemüde. Im Studio hatte es mehrere Shootings gegeben, die verschiedene Kulissen gebraucht hatten. Zwar durfte Hanna diese Shootings nicht fotografieren, doch hielt man sie für den Aufbau der Settings für genau die Richtige. Einige Dinge hatten gefehlt und mussten spontan besorgt werden. Und kurz vor Feierabend war noch ein Paar hineingeschneit, das dringend einer Beratung wegen seiner Hochzeit bedurfte und sich nicht auf den nächsten Tag hatte vertrösten lassen. Auf dem Heimweg hatte sich Hanna noch etwas Brot, Tomaten und eine Packung Käse für das Abendessen besorgt, doch im Grunde wusste sie bereits, dass sie auch heute Abend wieder keinen Hunger haben würde.

Das Licht ging aus. Hanna drückte auf den Schalter und kramte gleichzeitig nach dem Schlüssel in ihrer Jackentasche. Ihr Fuß stieß gegen etwas Hartes. Sie wollte es wegschieben, weil sie dachte, es sei einer ihrer Schuhe, die vor der Tür auf der Matte standen, doch da bemerkte sie, dass es zu groß war für einen Schuh. Sie blickte nach unten. Und da war er, der Karton. Schmuddelig, unscheinbar und zusätzliches Gewicht, dass sie sich nun unter den Arm klemmte. Im Flur legte sie Einkauf und Kameratasche ab und besah sich das Päckchen näher. Es war unangenehm anzufassen, weil es so schmutzig wirkte. Einen Moment lang war Hanna versucht, das Ding wieder nach draußen zu befördern: Was, wenn es eine Bombe war? Und was ging sie dieses Päckchen überhaupt an? Sie bekam nie Päckchen! Freunde, die ihr Geschenke schicken würden, hatte sie nicht. Und ihre Familie schickte keine Päckchen. Ihre Eltern waren der Meinung, wer Geschenke haben wolle, müsse sich diese persönlich abholen und nahmen somit jede Gelegenheit wahr, eins dieser durchaus quälenden Familientreffen durchzusetzen, jedenfalls an den Feiertagen. Das galt nicht nur für Ostern und Weihnachten, sondern auch für die Geburtstage ihrer Kinder.

Hanna wollte auch gar keine Geschenke haben. Die Lektion, dass jedes Ding seinen Preis hatte und sie früher oder später dafür bezahlen würde, hatte sie rasch gelernt.

Einen Moment sah sie sich ratlos im Flur um. Billige Pressholzmöbel, eine Bank mit Zierkissen aus dem Ramschladen, Modeschmuck in der Glasschale unter dem Spiegel. Ein gewohnter Anblick, nichts Auffälliges. Die Einkäufe würde sie gleich in den Kühlschrank packen und hoffen, dass sie später noch etwas Appetit bekam. Viel zu tun gab es ansonsten nicht: Es wartete ein trostloser Abend auf sie. Eine Quizshow im Fernsehen, eine Tasse Tee dazu tagein, tagaus dieselbe Art von stiller Einsamkeit. Zum Spazierengehen war sie zu kaputt. Zum Ausgehen sowieso. Zudem mochte sie die Gesellschaft vieler Menschen auf einen Haufen nicht. Lärm, Hektik und der Anspruch, Smalltalk machen zu müssen, überforderten sie schnell. Nun gut, dann konnte sie eben doch das Päckchen auch gleich öffnen. Eine Sekunde Abwehr, dann siegte ihre Neugier: Sie riss das Klebeband ab und hob den Deckel. Und da lag er zwischen dem rosa Seidenpapier.

Hanna erkannte ihn sofort: Ein weicher, biegsamer Körper mit grün-orange-rotem Blumenmuster, die Hände zwei weiße Halbkugeln, die Füße dicke rote Klumpen, der Kopf aus fleischfarbenem Weichplastik. Das strubbelige Haar war grau, die Augen mit schwarzer Farbe in kleine Vertiefungen gemalt, der Mund ein nach oben gebogener Strich. Fredi mit einem langen „e“, Fredi, das Püppchen aus ihrer Kindheit, mit rot lächelndem Mund und starren Augen, die sich nicht schließen ließen. Wie lange war der schon verschollen? Zwanzig Jahre? Sie überlegte, ob der überraschende Anblick der Puppe etwas in ihr anrührte, das mit ihrer Kindheit in Zusammenhang stand, aber da war nichts. Keine Emotion regte sich. Dann dachte sie kurz an die Monsterpuppen in Filmen, die sie gesehen hatte – es waren einige und sie liefen immer nach dem gleichen Muster ab: Eine zunächst lieblich erscheinende Puppe lief Amok und am Ende waren alle tot. So, wie Fredi da in der Schachtel lag, hätte er auch eine gute Monsterpuppe abgegeben. Mit einem scheinbar netten Gesicht und ganz viel Hinterlist, die sich erst in einer dunklen Stunde offenbaren würde. Hanna grinste, obwohl niemand da war, mit dem sie hätte Erinnerungen austauschen können. Eindeutig Fredi. Als kleines Mädchen hatte er nachts in ihrem Bett geschlafen und sie auf den Spielplatz begleitet. Auch in der Backstube ihrer Eltern hatte er häufig seine Zeit verbracht. Ausflüge hatte Fredi kaum gemacht: Das Ehepaar Schenk hatte keine Zeit für solche Aktivitäten gefunden und die Kinder oft sich selbst überlassen. Hanna erinnerte sich, dass Fredi ein guter Gesprächspartner gewesen war, immer geduldig und freundlich und von einem unwiderstehlichen subtilen Humor. Viele kleine und große Geheimnisse hatte sie ihm anvertraut. Manchmal hatte sie sich vorgestellt, Fredi und sie seien die einzigen Wesen auf der Welt und dieser Gedanke hatte sie gleichzeitig mit Erleichterung und Unbehagen erfüllt.

Zögernd strich Hanna über den grauen Flaum der Haare. Ihre beiden Schwestern hatten ähnliche Puppen gehabt, aber schon lange nicht mehr damit gespielt, als Hanna ihren Fredi noch überall mit hinnahm. Er hatte einen Kugelschreiberstrich neben dem Auge: Ein Überbleibsel vom Schulespielen, als die kleine Lehrerin Hanna ihrem einzigen Schüler Fredi das Einmaleins hatte erklären müssen. Er hatte den Lehrstoff nicht verstanden und zur Strafe hatte Hanna ihm einen Strich ins Gesicht gemalt. Ein vertrautes, altes Spielzeug: Es wirkte, als habe er die letzten Jahrzehnte auf einem staubigen Dachboden verbracht.

Nun war aber auch das Geheimnis um den rätselhaften Karton gelöst: Sicherlich hatte ihre Mutter daheim ausgemistet und dabei war ihr Fredi in die Finger gefallen. Weil sie nicht wusste, wohin damit, hatte sie Hanna ihren alten Kumpel geschickt. Schade nur, dass sie es nicht mal für nötig hielt, eine Karte oder einen Brief beizulegen. Oder wenigstens per Nachricht mitzuteilen, dass Fredi sich auf die Reise gemacht hatte.

Plötzlich übellaunig schüttelte Hanna den Kopf. Was sollte sie mit dem Ding? Es wegschmeißen? Das hätte ihre Mutter auch selbst tun können! Es mit ins Bett nehmen? Dazu war sie zu alt und außerdem war Fredi nicht mehr ganz taufrisch. Bestimmt krabbelten unzählige Milben in seinem Stoff herum! Sie stopfte Fredi wieder in die Schachtel, unentschlossen, was sie mit ihm anfangen würde, und stellte den Karton für alle Fälle neben die Tür. Sie konnte Fredi ja morgen der Mülltonne übergeben. Oder ihn in den Keller räumen, falls sie das nicht übers Herz brachte. Keinesfalls wollte sie ihn in ihrer Nähe wissen, denn erwachsene Frauen mit Puppen waren peinlich und plemplem.

Eine Viertelstunde später kramte sie Fredi aus dem Karton und setzte ihn im Wohnzimmer auf die Sofalehne. Dann war sie eben plemplem! Und? Er war zu schade zum Wegwerfen. Vielleicht konnte man ihn auch waschen und an ein Hospiz oder Krankenhaus spenden.

Fredi sah zu, wie die hoffnungslos langweilige Quizshow zähflüssig durch den Abend sickerte. Er beobachtete stumm, wie Hanna sich ein Käsebrot mit Tomaten und ein Glas Milch reinzwängte. Er begegnete dem Geschehen in der einsamen Stube mit ewigem Gleichmut und tatsächlich fühlte sich Hanna etwas besser. Nicht mehr so allein. Zwar kannte sie es seit einer Weile nicht anders, aber irgendwie war es doch schön, etwas um sich zu haben, das einem menschlichen Wesen zumindest äußerlich ähnelte.

Hanna ahnte nicht, dass Fredi bald viel menschlicher sein sollte, als ihr lieb gewesen wäre. Sie konnte nichts wissen von den Reisen, die der kleine Kerl für sie vorgesehen hatte. Sie wusste nicht, dass Fredi mehr Brücken zwischen ihrem Gestern und ihrem Morgen schlagen würde, als Erinnerungsstücke es normalerweise taten. Auch die Monsterpuppen hatte sie vergessen. Das waren ja doch nur Ausgeburten der Fantasie! Fredi unterschied sich in nichts von ihnen. Mehr noch: Er war ein hässliches Relikt aus der Vergangenheit, das sie an eine Zeit erinnerte, an die sie nicht mehr denken wollte. Er war nur eine Puppe mit zotteligem Haar und einem blauen Strich im Gesicht. Nichts weiter als eine alte Puppe, die längst vergessen sein sollte.

Inhaltsverzeichnis

Kristallwelten

Das Tagebuch

Die Prophezeiung (1206)

Lilo

Die barmherzige Prinzessin (1227)

Zweifel

Gefährliches Schauspiel (1321)

Familienbande

Inferno (1342)

Ein Grund zum Feiern

Eine neue Sprache (1521)

„Nein“ ist ein ganzer Satz

Im Angstloch (1540)

Weltbild im Wanken

Das Jahr ohne Sommer (1588)

Raus aus dem Mauseloch

Siechtum (1626)

Enthüllungen

Peinliche Befragung (1681)

Fragen

Zaubermelodien (1716)

Zarte Träume

Diese überherrliche Natur! (1801)

Der Bruch

Schwarzer Brunnen (1810)

Verwirrung

Ehre, Freiheit, Vaterland (1817)

Wahrheiten

In Elend und Not (1824)

Rückkehr

Des Tannhäusers Vater (1841)

Kreative Träume

Die Anfänge der Sozialdemokratie (1869)

Nägel mit Köpfen

Finstere Zeiten (1923)

Suche nach Puzzleteilen

Bomben (1944)

Aller Anfang ist schwer

Kapitulation (1945)

Antonias Lüge

Hinter der Mauer (1969)

Geliebte Heimat

Gesprengte Ketten (1989)

Wenn Träume sterben

Nach der Wende (1994)

Konfrontation

American Way of Life (1997)

Rätsel

Die Sprache des Büchleins

1. Kristallwelten

Ich schlafe schlecht. Es ist heiß unter der Decke und egal, wie ich liege, nie ist es bequem. Mondlicht erhellt das Zimmer mit den hellen Holzmöbeln, der blassgelben Tapete, dem weißen Bettbezug mit einem geometrischen Muster aus blauen Vierecken. Die Uhr auf dem Nachtisch zeigt den Beginn der Mitternacht an; die roten Zahlen leuchten wie ein Signal und mahnen: Ich muss schlafen, um Himmels willen! Es gibt nichts in dem Raum, das meinen Geist beschäftigt, denn er ist spartanisch eingerichtet mit Schrank, Bett und Nachttisch. Kein Nippes, keine Blumen. Zu viele Dinge um mich herum verwirren mich, deshalb kaufe ich keine kitschigen Staubfänger. Es sei denn, ich will sie verschenken. Eine Zeitlang wälze ich mich herum, ohne zur Ruhe zu finden. Zweimal stehe ich auf und taste mich durch die fast dunkle Wohnung, um aufs Klo zu gehen und mir ein Glas Wasser zu holen. Bescheuert eigentlich, man bringt das Wasser weg und schüttet es dann direkt nach.

Baldrian schafft keine Abhilfe. Ich summe leise eine Melodie, schließe die Augen, stelle mir eine Wunderwelt aus bizarren Farben und wundersamen Formen vor. Es hilft nichts. Gegen drei bin ich immer noch wach und inzwischen haben mich beängstigende Fantasien überfallen, wie müde ich morgen sein werde und wie schwer es mir fallen wird, den Alltag durchzustehen und meine Arbeit zu schaffen.

Mein Blick fällt auf das Kissen, das normalerweise kühl und leer neben mir im Doppelbett liegt. In dieser Nacht hat es einen Nutzer: Fredi, der ein bisschen abgewetzt aussieht und nicht im Mindesten so müde, wie ich mich fühle. Er starrt mit seinem leeren Blick an die Decke. Ich streiche mit den Fingern über sein strubbeliges graues Haar, weil mir die Stille um mich herum plötzlich unangenehm bewusst wird. Wie schön wäre es, mal ein paar Worte mit einem Menschen zu reden, der nicht Arbeitgeber oder Kunde ist! Meine Welt ist klein und eng. Der hässliche Fredi schafft für mich ein bisschen Luft in dieser Atmosphäre, die das Atmen schwer macht.

Der kleine Plastikkopf unter meinen Fingern bewegt sich. Jedenfalls denke ich das, obwohl es blanke Einbildung sein muss. Er dreht mir den Kopf zu, sodass seine Augen nun auf mir ruhen. Freundlich und offen blickt er mich an. Vielleicht bin ich endlich eingeschlafen und dies ist ein Traum. Ein schöner Traum, denke ich, ein Kindheitstraum.

„Kannst du nicht schlafen?“, fragt mich das kleine Geschöpf. Ich schüttle mit dem Kopf, obwohl mein Verstand doch weiß, dass ich inzwischen eingenickt bin.

„Es gibt etwas viel Besseres als schlafen“, erklärt Fredi. „Schlafen ist Zeitverschwendung.“

Ich sage nichts. Eigentlich könnte ich ihm erzählen, wie wichtig der Schlaf für die Gesundheit ist, dass die Körperzellen regenerieren müssen, dass die Träume Geist und Seele aufräumen. Aber es ist, als ob mir eine leise Ahnung verrät, dass ER bald derjenige sein wird, der MIR die Dinge erklärt. Deshalb bleibe ich stumm.

„Möchtest du eine Reise machen, Hanna?“

Ich kuschle mich etwas tiefer in die Kissen, plötzlich hellwach, aber immer noch voller Sehnsucht nach einem Stückchen Geborgenheit. Fredis Stimme ist sehr klar und von einer Höhe, die weder eine Erwachsenen- noch eine Kinderstimme ist. Auch das Geschlecht ist unmöglich erkennbar. Seine Sprachmelodie wirkt beruhigend, aber vermutlich würde mich gerade auch der Nachrichtensprecher von der Tagesschau beruhigen. Ich nehme gern alles an, was dabei hilft, in den Schlaf zu finden und dort auch zu bleiben!

„Du musst mir sagen, ob du eine Reise machen willst, Hanna“, bekräftigt Fredi. „Sonst kann ich dich nicht mitnehmen.“

Eine Reise? Mitten in der Nacht? Wohin denn wohl? Im Pyjama raus in den Stadtpark? Oder besteigen wir das nächste Flugzeug und finden uns im Nullkommanichts auf den Malediven wieder? Seltsamerweise verspüre ich nicht den Hauch von Furcht, obwohl mir gerade eine Plastikpuppe vorgeschlagen hat, eine kleine Tour durch die Nacht zu machen. Ich empfinde den Vorschlag auch nicht als seltsam. Viele Kinder haben imaginäre Freunde, die sie trösten und begleiten, wenn es im Leben mal schwierig wird oder sie Langeweile haben. Warum soll das für erwachsene Menschen nicht auch erlaubt sein? Schadet es jemandem? Nein, entscheide ich. Mein Kopf, meine Fantasie. Ich kann träumen, wovon ich will!

„Ich will“, antworte ich dem merkwürdigen Wesen. Wie albern das klingt! Als ob wir vor einem Altar stehen, ich in weißem Kleid, Fredi in dunklem Anzug. Fredi, der mir nicht einmal bis zu den Knien geht. Komisch nur, dass sich das Laken unter mir so echt anfühlt! Als ob mein Schlaf selbst eine Illusion wäre!

„Dann nimm meine Hand“, fordert Fredi mich auf und streckt mir den kleinen Klumpen hin, der seine Hand sein soll und keinen einzigen Finger hat. Vermutlich hat sich der Produzent seinerzeit wenig Mühe bei seiner Kreation gegeben. Sollte wohl schnell gehen. Industrielle Massenproduktion, die so Feinheiten wie Finger nicht vorsieht. Ich umschließe die Hand, die von der Zeit und der reichlichen Benutzung in Kindertagen etwas grau geworden ist und dann verschwinden das Laken, die Bettdecke, mein Bett und das Zimmer, in dem ich mich eben noch todmüde und gleichzeitig total aufgedreht herumgewälzt habe. Es verschwindet nicht wie in einem Sog oder baut sich langsam um, sondern es ist auf einen Schlag weg und alles, was ich noch sehen kann, ist helles, gleißendes Licht. Wieder so ein blödes Klischee, denke ich, wie der Tunnel, durch den man geht, wenn man stirbt und am Ende erwarten einen eben dieses Licht und die toten Anverwandten, die plötzlich viel freundlicher zu einem sind als zu ihren Lebzeiten.

Das Stechen in den Augen lässt etwas nach. Es riecht nach Wiese und Meer. Ich höre Vogelgezwitscher und Wellenrauschen, als ob ich gleichzeitig mitten im Wald und am Strand wäre. Und das bin ich auch.

Neben mir steht Fredi, der sich die Augen mit seinen Fäusten reibt, als sei er ein lebendiges Wesen, ein kleiner Mensch vielleicht oder eine Fantasiegestalt, die atmen, sich bewegen und sprechen kann.

„Immer dieses Licht“, schimpft er und blickt sich um. Ich blicke mich ebenfalls um.

Tatsächlich eine Wiese. Sie ist so weitläufig, dass ich nicht erkennen kann, wo sie aufhört. Hier und da stehen vereinzelt Bäume mit ausladenden Kronen. Die Blätter rauschen leise im Wind. Die Farben in dieser Welt sind völlig verdreht: Das Gras schimmert in roten und violetten Tönen, das Laub an den Bäumen ist blau. Mich wundert das überhaupt nicht. Zum einen befinde ich mich in einem Traum und da sind Naturgesetze nicht zwangsläufig gültig. Zum anderen bin ich auch in der realen Welt ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten. Ich kann Musik in Farben sehen. Bestimmte Töne entlocken den Dingen vor meinem Auge Schattierungen, die sie sonst nicht haben und manchmal scheint die reale Welt für einen Moment völlig aus den Fugen. Allerdings sind sie nie so stark wie diese hier. Es ist eine spezielle Art der Wahrnehmung, die für die Betroffenen auf vielfältige Art Sinne vermischt. Manche Menschen können Zahlen schmecken oder Buchstaben hören. Manche können Berührungen hören. Manche erspüren die Stimmung ihres Gegenübers, bevor dieses sie selbst entdeckt hat. Bei Menschen, die so sind wie ich, ist das Hirn falsch verdrahtet.

Ein Geschenk ist das nicht. Vielmehr dauerte es sehr lange, bis ich überhaupt begriffen hatte, dass die meisten Menschen die Welt anders wahrnehmen als ich. Nur, dass sie mich komisch und eigenartig finden, das hatte ich instinktiv schon früh begriffen.

Aber diese Welt gehört sowieso mir! Es ist meine Traumwelt, die ich mit meiner Puppe besuche! Ich kann mir den Himmel gelb oder rosa tünchen und wenn ich will, kann ich dem Gras ein Karomuster verpassen!

„Komm mit, wir sehen uns das Wasser an“, drängelt Fredi und schnappt sich meine Hand. Da er keine Finger hat, kann er mir nur seine Faust in die Hand schieben und wie selbstverständlich setzt er voraus, dass ich nicht loslassen werde. Wir laufen in die Richtung, aus der das Meeresrauschen kommt und im Vorbeigehen staune ich über die Vielzahl von Blumen, die überall auf der Wiese blühen. Sie haben Farben und Formen, die ich noch nie gesehen habe und gleichen überhaupt nicht den Sorten, die man so kennt. Etliche von ihnen sind ganz schwarz, als hätte ein Kind sie aus Tonpapier aufgeschnitten und auf die Wiese geklebt.

„Wo sind wir hier?“, frage ich Fredi. „Wie heißt diese Welt?“

„Wie willst du sie denn nennen?“, gibt er zurück. „Es ist deine Welt, du kannst ihr einen Namen aussuchen.“

Na klar, da hätte ich selbst draufkommen können! Mein Traum, meine Regeln! Vermutlich sind all diese skurril gefärbten Naturschönheiten ein Produkt meiner Fantasie! Na, wenn ich sie schon nicht im Job und in meinem Alltag ausleben kann, dann doch wenigstens in einer Art Schlaf, der mich hoffentlich am Morgen ausgeruht erwachen lässt!

Nach wenigen Minuten erreichen wir den Strand. Der Sand ist grün, an einigen Stellen ein lichtes Maigrün, an anderen dunkel und satt wie Buchenblätter. Es sieht aus, als hätten ein paar Verrückte Unmengen dieses Pulvers verstreut, mit dem man sich auf Holi-Festivals bewirft. An der Küste reihen sich kleine und größere Felsen aneinander, die nicht etwa braun oder grau sind. Sie bestehen aus leuchtenden Edel- und Halbedelsteinen und strecken ihre schroffen Spitzen in alle Himmelsrichtungen. Amethyste, Granate, Smaragde, Lapislazuli und Bergkristalle – eine schier unüberschaubare Menge, eine riesige Ansammlung von Kristallen, die in allen erdenklichen Farben gleißen und schimmern. Wie bei den Blumen sind einige von ihnen schwarz, als ob ein nachlässiger Zeichner vergessen hätte, sie einzufärben. Vielleicht sind es auch Hämatite, die sind ja von Natur aus schwarz.

Aber das Schönste ist das Meer! Es rollt gemächlich aus den Weiten des Ozeans heran und bricht sich dann in schaumigen Wellen an den kleinen und großen Steinen. Und es schimmert in allen Farben des Regenbogens!

„Wow!“, entfährt es mir und mein kleiner Geselle lächelt.

„Das ist deine innere Welt“, sagt Fredi mit so viel Stolz, als hätte er sie selbst erschaffen.

„Sie ist so schön! Ich hatte mir meine innere Welt viel trostloser und dunkler vorgestellt!“

„Du musst wissen“, erläutert Fredi, (und wenn er einen Finger hätte, hätte er ihn bestimmt erhoben), „deine innere Welt ist dein sicherer Ort. Der Ort, an dem du Kraft tanken kannst, wo dir nichts geschehen kann. Er ist immer da und egal, wie kalt und schwer es draußen in der Realität wird, du kannst ihn immer besuchen und so lange dort verweilen, wie du willst.“

„Also ist das hier so etwas wie eine Meditation?“, frage ich.

„Mitnichten.“ Fredi schüttelt den Kopf. „Es ist eine Reise, bei der dir eine Mission aufgetragen wird. Du kannst natürlich nein sagen, aber ich schätze, das wäre eine schlechte Wahl.“

Ich habe nur mit halbem Ohr hingehört. Zu überwältigend ist dieser Anblick des Ozeans, der jedes reale Meer an Schönheit und Magie weit übersteigt! Hier ist wirklich ein Ort, an dem sich Wunder ereignen und Wahrheiten erkannt werden. Es ist ein Ort, den ich überhaupt nicht mehr verlassen möchte.

„Können wir hierbleiben?“, frage ich deshalb.

„Gewiss nicht“, sagt Fredi. „Wir haben noch viel vor!“

Er schiebt seine Hand wieder in meine und dreht sich herum. Wir laufen zurück zu der bunten Wiese mit den bunten Blumen und den Scherenschnitt-Gewächsen. Vögel und Schmetterlinge flattern um uns herum und auch sie leuchten in den prächtigsten Farben, die man sich vorstellen kann. Einige Exemplare der Tiere sind schwarz, wie es schon die Pflanzen waren. Hin und wieder höre ich eine Biene summen. Es ist eine Welt, die ich tief im Inneren kenne und die mir doch irgendwie fremd verkommt, ganz so, als habe ein genialer Maler seine unzähligen Farbtöpfchen verschüttet und alle Farben seien zufällig genau dort gelandet, wo sie eigentlich schon immer hingehörten. Es ist kein Vergleich zu dem öden Alltag, den ich Tag für Tag durchwate: graue Häuserfassaden, asphaltierte Straßen, mürrische Gesichter. In meiner echten Welt liegt eine Dunstglocke von düsteren Wolken über Stadt und Seele. In dieser Welt leuchtet, scheint oder schimmert immer irgendetwas: Am Tag die Sonne. Nachts vielleicht ein kornblumenblauer Mond und Sterne wie ein Mosaik in tausendundein Schattierungen.

Immer wieder bleibe ich stehen, um mich umzusehen und die Eindrücke aufzunehmen. Ich möchte, dass sie sich einbrennen, um sie niemals mehr zu vergessen. Aber Fredi zieht ungeduldig an mir. Ich müsste Fredi loslassen, um zu verweilen und an einer besonders schönen Blume zu riechen oder einen Stein aus Aquamarin, Rosenquarz oder Blutjaspis aufzuheben. Loslassen möchte ich die kleine Kreatur aber nicht. Sie gibt mir allein durch ihre Anwesenheit und Aufmerksamkeit mehr Wärme und Zuneigung, als ich insgesamt in den letzten Monaten von allen Menschen um mich herum erhalten habe.

Schließlich stehen wir unter einem Baum mit ausladender Krone. Die Rinde ist von einem leuchtenden Orange und zwischen dem farbigen Blattwerk hängen Kristallkugeln in den Zweigen. Sie drehen sich leise im Wind und reflektieren das Sonnenlicht. Im Inneren scheint sich nichts zu befinden, doch als ich eine pflücke, sehe ich wie eine Szene aus einem Film einen kleinen Moment aus meinem eigenen Leben: Ich bin ein kleines Mädchen in rotgepunktetem Sommerkleid und hebe einen Frosch von der Straße auf, um ihn fernab der Gefahr ins Gras zu setzen. Eine zweite Kugel offenbart mein Ich von heute, wie ich an meinem Arbeitsplatz mit konzentriertem Blick Papiere sortiere. Die dritte Kugel zeigt flinke Finger beim Aufräumen eines riesigen Bergs von nutzlosem Krempel. Immer schneller pflücke ich die Kugeln, blicke hinein, betrachte mit offenem Mund die Szenen, die sich abspielen. Immer bin ich es, in allen Lebensaltern und Lebenslagen, die in irgendeiner besonderen Situation präsentiert wird. Und in dem Baum müssen tausende Kugeln hängen.

„Der Baum der Fähigkeiten“, erklärt Fredi recht nüchtern und klopft mit seinem Stummel gegen meine Hand, weil er weitergehen will. „Da drin siehst du alles, was du bist und was du kannst.“

Meine Augen werden groß, weil es so viele sind. Müsste ich eine Liste mit meinen Fähigkeiten erstellen, würden mir nicht einmal zehn einfallen.

„Viele von den Kugeln sind noch leer“, fügt er hinzu. „Du kannst und darfst und sollst noch viel lernen, bevor der dunkle Schnitter kommt.“ Er verzieht den schmalen roten Strich, der sein Mund ist, zu einem Lächeln, das beinahe ein Grinsen ist. Ganz so, als nähme er weder den Tod noch irgendwas anderes im Leben wirklich ernst.

„Sind da nur wichtige Fähigkeiten drin oder auch so etwas Banales wie Schuhe zubinden oder laufen?“

„Für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, wäre die Fähigkeit, laufen zu können, sicher nicht banal“, erwidert er. Recht hat er. Mir wird bewusst, wie viele Dinge ich beherrsche und wie wenig ich sie schätze. Mir fällt immer erst auf, dass sie nicht selbstverständlich sind, wenn sie eben nicht mehr funktionieren, zum Beispiel, wenn ich verzweifelt bin und vergeblich versuche, in den Schlaf zu finden.

Wir passieren einen zweiten Baum, der sich in einem pastelligen Hellblau in den Himmel reckt. An diesem hängen unzählige goldene und schwarze Blätter. Die Krone ist gigantisch und verdunkelt an der Stelle, wo er steht, den ganzen Himmel. Einst habe ich gelesen, dass ein etwa hundert Jahre alter Laubbaum etwa 60.000 Blätter sein eigen nennt, die im Herbst, wenn sie in den Garten fallen, vom Gartenbesitzer aufgesammelt und entsorgt werden müssen. Diese Anzahl von Blättern ist jedoch ein Vielfaches von 60.000. Er sieht auch nicht aus wie eine Buche oder Linde oder Eiche, sondern eher wie ein surreales Gewächs, das von einem Kindergartenkind mit Wachsmalstiften gemalt wurde. Zudem hat das Kindergartenkind völlig unrealistische Farben ausgewählt.

Natürlich greife ich nach einem goldenen Blatt, um es abzuzupfen. Fredi dreht sich zu mir herum, weil ihm nicht gefällt, dass ich schon wieder stehengeblieben bin. Als ich das Blatt zwischen meinen Fingern fühle, sehe ich mich selbst vor mir, wie ich als kleines Mädchen auf einem rosa Fahrrad sitze. Mein Vater hält das Rad am Sattel fest und läuft neben mir her. Ich rufe, dass ich es allein kann und schließlich lässt der Papa los. Ich fahre große und kleine Kreise, jauchzend und über das ganze Gesicht lachend und dann bin ich aus dem Bild verschwunden. Sogleich erscheint das Blatt an der Stelle, wo ich es abgerissen hatte, neu. Es wächst in Sekundenschnelle aus dem Ast heraus und das gesamte Blattwerk rauscht und klingelt leise im Wind. Will mir der Baum etwas sagen?

„Die schwarzen brauchst du nicht abzureißen“, erklärt Fredi, der ungeduldig von einem Bein auf das andere tritt. „Die sind noch unbeschrieben. Wie ein Blankoscheck.“

„Es ist der Baum der Erinnerungen“, schließe ich. „Mit denen, die bereits passiert sind und denen, die noch kommen werden. Es müssen hunderttausende sein!“

„Manche sind kurz, manche sind lang“, resümiert mein Begleiter. „Auf jeden Fall sind es viele. Und etliche werden noch hinzukommen. Die schwarzen sind nur die, die bereits in den Startlöchern stehen.“

„Also die, die demnächst passieren werden?“

„Gewiss.“

„Kann ich mir noch ein paar ansehen?“

„Gewiss nicht“, erwidert Fredi, „dazu haben wir keine Zeit. Und das brauchst du auch nicht, denn du hast doch deine Erinnerungen alle hier oben.“ Er tippt sich mit seinem Handstummel an die Stirn.

„Aber manche habe ich vergessen“, protestiere ich. „Sind es nur schöne Erinnerungen?“

„Es sind alle Erinnerungen“, gibt Fredi zurück, „die guten und die schlechten. Es gibt nämlich keine schlechten, nur ihr Menschen nennt sie so. Objektiv betrachtet sind alle Erinnerungen wertfrei.“

Eigentlich sehe ich das anders. In meiner Kindheit gab es etliche Situationen, an die ich lieber nicht mehr denken möchte. Überhaupt scheint mir, als seien die negativen Erinnerungen in meinem Bewusstsein nicht nur zahlenmäßig den positiven weit überlegen, sondern als würden sie auch ein besonderes Gewicht haben. Sie sind massiver, schwerer und stärker. In dieser Welt kommt es mir plötzlich ziemlich dumm vor, das ganze Leben in Alltagsroutine und Sorgen zu verschwenden, statt sich auf die wertvollen Dinge zu konzentrieren, und mögen sie noch so klein sein. Ich bin ein pflichtbewusster, ernsthafter und im Grunde humorloser Mensch, der eher das Schlechte als das Gute fokussiert. Denn gibt es nicht vom Schlechten viel mehr auf der Welt? Ist es nicht unsere Verantwortung, realistisch den Fakten ins Auge zu sehen und sie weder zu verschleiern noch zu beschönigen? Muss man sich nicht vor Enttäuschung schützen, indem man die Erwartungen gleich am Boden belässt?

Nur hier an diesem Ort kommt es mir eigenartigerweise falsch vor. Die Vorstellung, ich habe den wunderschönen Baum mit zahlreichen Blättern belastet, die eher schwer schwingen als frei flattern, bekümmert mich. Mich überkommt der Impuls, die schlechten Erinnerungen von den Zweigen zu reißen. Allerdings hat Fredi recht: Ich kann nicht erkennen, welche Blätter angenehme und welche Blätter unangenehme Erinnerungen tragen. Sie sehen äußerlich alle gleich aus. Vielleicht, wenn ich länger hier wäre… Dann könnte ich aussortieren, wie Aschenputtels Tauben: Die guten ans Ästchen, die schlechten aufs Kompöstchen…

„Ich würde gern hierbleiben“, überkommt mich plötzlich ein Wunsch, den ich fast seufzend laut äußere.

„Du kannst jederzeit hierher zurückkehren, denn es ist deine Welt!“ Fredi schaut mich an, als sei ich ein besonders dummer Schüler, dem der Lehrer zum x-ten Mal etwas völlig Unverständliches erklärt hat. „Ich dachte, das sei dir klar. Aber du wirst keine Zeit haben, demnächst öfter hier zu verweilen, denn wir haben viel vor. Und jetzt komm!“

Schließlich stehen wir vor einem dritten Baum, der aber beileibe nicht der letzte in der Reihe ist, denn in der Ferne kann ich nicht nur Berge, eine Art Tempel und eine endlos weite Wüste, die sich bis zum Horizont erstreckt, erkennen, sondern auch jede Menge weiterer Bäume und andere Gewächse. Welche Art von Früchten sie tragen, sehe ich nicht, dazu sind sie zu weit weg. Ich blicke auf meine Füße und denke kurz darüber nach, ob ich vielleicht einen von diesen kleinen Rubinen oder Turmalinen in die Tasche stecken soll, doch Fredi knufft mich gegen das Knie.

„Schau nach oben! Schau immer nach oben und senk nicht den Kopf, als würdest du dich schämen oder hättest was zu verbergen!“

Mein Blick gleitet an Stamm, Ästen und Zweigen entlang, die in einem warmen Rosenholzton schimmern. Der Baum, unter dem wir stehen, ist viel kleiner als die anderen und trägt kein Laub. Es ist gut zu erkennen, wie feinverzweigt und vielgliedrig das Astwerk ist. Ich sehe allerdings auch keine Knospen.

„Der Baum der Wünsche“, sagt Fredi.

„Er ist kahl!“, entfährt es mir. „Heißt das, ich habe keine Wünsche?“

Ein kleiner Schock legt sich wie ein Schatten über meine Glieder, die sich mit einem Mal schwer und ungelenk anfühlen. Ich überlege intensiv, was ich mir wohl in der letzten Zeit gewünscht haben mag – und tatsächlich fällt mir nichts ein. Der Baum wirkt tot. Himmel, was sagt das über mich aus? Ein Mensch ohne Wünsche!

Fredi antwortet mir nicht. Er hat wohl erkannt, dass ich den richtigen Schluss gerade selbst gezogen habe. Ich bin nicht nur ernsthaft, sondern sogar vertrocknet! Wo steht jemand im Leben, der keine Wünsche mehr hat? Ich schätze, ich muss mein Weltbild und meine Lebenseinstellung einmal überdenken!

„Vielleicht mag er gerade weder Laub noch Früchte tragen, aber das bedeutet ja nicht, dass man ihn nicht wieder zum Blühen bringen kann.“ Das sind seine Worte und sie klingen versöhnlich. „Weißt du, wie eine kleine Weide aussieht, wenn man sie im Gartenfachhandel bestellt? Man sieht auf dem Bild eine wogende Masse von hellgrünen Blättchen an biegsamen Ästen. Aber wenn man die Lieferung auspackt, liegen da nur kümmerliche Stöckchen im Stroh, von denen man annimmt, dass sie niemals mehr sprießen. Dein Baum ist nicht tot – er braucht nur ein bisschen Aufmerksamkeit.“

„Was kann ich machen?“, frage ich, von der Idee beseelt, dieses Desaster sofort zu ändern.

„Pflanzen brauchen Wasser, Licht und Nährstoffe“, zitiert Fredi einen Gartenratgeber, „und etwas Zeit. Und dieser Baum braucht Inspiration.“

Er zeigt mit seiner Faust in eine unbestimmte Richtung. Ich laufe ein Stück um den Baum herum und renke mir fast den Hals aus, weil ich so intensiv nach oben spähe. Der Baum ist gar nicht ganz leer. An einem Zweig, den ich gerade noch so erreichen kann, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, baumelt ein Buch. Ich pflücke es ab wie eine besonders kostbare Frucht. Es ist klein, kompakt und hat viele Seiten. Der Einband ist braun wie von altem Leder und man kann es mit einem Bändchen, das man dreimal herumbinden kann, schließen. Auf dem Deckel prangen rätselhafte Zeichen und merkwürdige Bilder, die ein bisschen wie alte Höhlenmalereien wirken. Die Seiten hingegen sind bunt. Jede hat eine andere Farbe. Ich blättere neugierig und auch etwas ehrfürchtig durch, doch die Seiten sind unbeschrieben. Sie enthalten nicht einen einzigen Buchstaben.

Fragend halte ich Fredi das Büchlein entgegen.

„Es ist deine Aufgabe, es zu füllen“, sagt mein kleiner Freund.

„Ich soll es also mitnehmen und etwas reinschreiben.“ Natürlich vermute ich, dass es sich um ein Tagebuch handelt. Tagebuch habe ich ungefähr vor zwanzig Jahren zum letzten Mal geführt.

„Gewiss nicht“, gibt Fredi zurück. Sein Mienenspiel ist plötzlich lebendig und er hat rote Wangen. Erstaunlich für eine Puppe aus Plastik und Füllwatte.

„Es ist ein Reisetagebuch. Wir beide, du und ich, wir unternehmen in den nächsten Nächten ein paar Reisen.“

„Nachts muss ich schlafen“, gebe ich scharf zurück, weil mich das ganze Geschehen zu ängstigen beginnt. Bislang war diese Welt ein bisschen absurd und sehr schön. Aber die Vorstellung, mit einem fingerlosen Stoffgeschöpf in überfüllten Zügen zu hocken und auf Bahnhofsbänken zu rasten, behagt mir überhaupt nicht. „Ich muss nachts schlafen, weil ich tagsüber arbeiten muss.“

„Erstens schläfst du nachts sowieso nicht, wenn ich das mal bemerken darf.“ Fredi ist nicht aus dem Konzept zu bringen. „Zweitens musst du auch nicht arbeiten, wenn du dazu keine Lust hast.“

„Ach nee!“ Meine Hände, die das Buch halten, als hätte es eine ansteckende Krankheit, sind feucht von Schweiß. Ob vor Furcht oder vor Wut – ich weiß es nicht. „Wenn ich nicht arbeite, hab ich kein Einkommen! Dann kann ich meine Miete nicht zahlen und das Auto… Essen… Medikamente… Bücher… Mein Kühlschrank ist alt und macht seltsame Geräusche, ich brauch sicher bald einen neuen! Ich kann auch gar nicht verreisen, weil Reisen Geld kostet und zwar jede Menge! Mein Gehalt ist auch viel zu niedrig, um Extrawürste zu braten…“ Ich verstumme. Versuche ich hier gerade, vor einem Kinderspielzeug zu rechtfertigen, warum ich weder Lust noch Mittel für skurrile Ausflüge habe?

„Wir beide werden auf Reisen gehen“, fährt Fredi unbeirrt vor, als sei es beschlossene Sache, „und du wirst auf jeder Reise einen Gegenstand finden, den du brauchst. Diese Gegenstände sind klein und flach genug, um sie in das Büchlein zu legen. Du sammelst diese Gegenstände und dann legst du sie in dein Buch. Du darfst keinen auslassen und wenn du fertig bist, dann wirst du schon sehen. Es ist nämlich eine Art Puzzle.“

„Wozu sollte ich das machen?“ Angriffslustig verschränke ich die Arme vor der Brust. Wenn dieses kleine Wesen glaubt, es könnte mich zu irgendeiner absurden Aktion zwingen, hat es sich geschnitten! In meiner Welt bestimmen nicht Puppen den Plan, nach dem sich Menschen zu richten haben!

„Dein Baum der Wünsche liegt im Sterben“, erklärt Fredi nüchtern und deutet auf das rosa Gerippe, dessen letzte Frucht nun auch abgeerntet worden ist. Mein Widerstand zerschmilzt wie Butter in der Pfanne. Ich wage nicht zu fragen, was passiert, wenn der Baum tot ist.

„Du wirst am Morgen nicht müde sein“, sagt Fredi nun in einem tröstlichen Ton. „Dein Leben wird ganz so laufen wie sonst auch. In den Nächten sind wir unterwegs und am Morgen wirst du frisch und ausgeruht zurückkehren und es wird sein, als habest du selig wie ein Baby geschlafen. Und Geld“, lächelt er, „dein Geld, das euch Menschlein so aberwitzig wichtig ist: Weder brauchst du es, noch kann es dir nützen. Dort, wie wir hingehen.“

Er sagt „gehen“ und nicht etwa „fahren“ oder „fliegen“.

„Wo gehen wir denn hin?“ Ich stelle die Frage, doch möchte ich die Antwort hören?

„Wir reisen in deine Heimat“, sagt Fredi. In mir macht sich Demotivation breit.

„Da will ich schonmal überhaupt gar nicht hin!“ gebe ich bockig zurück. Soll ich für das Geschöpf eine kleine Sightseeing-Tour durch die Eisenacher Highlights veranstalten? Bachhaus, Lutherhaus, Wartburg? Im Café Toccata am Markt ein Eis essen? All die Straßen durchqueren, die mir Unbehagen bereiten? Vielleicht noch an der alten Wohnung vorbeischleichen, in der ich als einziges ungewolltes von drei Kindern aufgewachsen bin?

„Ich will da nicht hin“, wiederhole ich. „Wenn wir schon reisen müssen, wie du sagst, warum dann nicht nach Wien oder Venedig?“

„Viele Leute sind schon nach Wien oder Venedig gereist und ein paar sogar auf den Mond. Das hat nicht verhindert, dass ihre verkrüppelten Bäume der inneren Seelenlandschaft ihr Lebenslicht aushauchten. Nur zu Hause wirst du finden, was du suchst.“

„Ich suche gar nichts! Es ist auch nicht mehr mein Zuhause! Ich bin… seit zwanzig Jahren dort weg! Ich bin froh, dass ich aus diesem gutbürgerlichen Scheißmief raus bin und genug… Abstand habe!“ Ich wehre mich mit Händen und Füßen, obwohl ich im Grunde selbst weiß, dass meine Einwände nichts ändern werden.

„Es wird dir gefallen“, meint Fredi. „Wir reisen nicht in das Eisenach von heute. Du wirst niemanden treffen, den du nicht sehen willst. Eisenach hat eine lange und bewegte Geschichte. Wir reisen nach Eisenach und in die Vergangenheit.“ Er tritt neben mich. Ich habe auf einem Felsen, der wie ein Rauchquarz aussieht, Platz genommen, das Buch im Schoß. Fredi liegt mir seinen Handstummel auf den Oberarm.

„Du meinst, wir schauen Luther über die Schulter, während er die Bibel übersetzt und wohnen einer Hexenverbrennung bei? Oder verkaufen wir Eier auf dem mittelalterlichen Wochenmarkt?“ Ich kann nicht glauben, dass ich das frage. Es ist nicht einmal vorstellbar!

„Du willst doch auch, dass dein Baum der Wünsche wieder blüht, nicht wahr?“

„Was passiert, wenn ich ihn nicht retten will?“

„Dann wirst du sehr krank werden.“ Er bleibt vage, doch diese Aussage ist erschreckend genug.

„Aber was ist, wenn ich ihn nicht retten kann?“

Diese Welt, so schön sie ist, gefällt mir nicht mehr! Außerdem kommt sie mir ein paar Schattierungen heller vor als eben noch. Vielleicht wäre es doch besser, einfach in der echten Welt im Bett zu liegen und sich herumzuwälzen, bis ein unruhiger, oberflächlicher Schlaf kommt. Die echte Welt mag langweilig oder sogar beängstigend sein, aber zumindest ist sie mir vertraut und einigermaßen berechenbar. Ist sie das wirklich?, frage ich mich im Stillen. Ist sie nicht genauso fremd und eigenartig wie diese skurrile Landschaft hier?

„Du bist die Einzige, die ihn retten kann“, erklärt Fredi. „Immerhin ist es dein Baum.“

Er ist blass geworden. Nein, durchscheinend sogar. Die Wiese, die Bäume, das Meer in der Ferne – alles verliert an Farbe. Die Vögel singen nicht mehr und selbst das Büchlein in meiner Hand hat an Gewicht eingebüßt. Ich kann nicht mehr antworten. So innig ich mir gewünscht habe, ich läge wieder in meinem Bett, so rasch ist die Welt um mich herum verschwunden.

Ich finde mich tatsächlich zwischen den Kissen in meinem Schlafzimmer wieder, mit verstrubbelten Haaren, im Pyjama und völlig durcheinander. Was für ein irrer Traum! Ich hole tief Luft. Eine kurze Panik überkommt mich, als ich Fredi neben mir nicht finde, doch ein Blick durch den Raum zeigt, dass er auf den Boden gefallen ist. Leblos und starr liegt er auf dem Bettvorleger und starrt mit unbeweglichen Augen an die Decke. Ich lasse mich wieder in die Kissen sinken. Es ist halb sieben. Ich muss sowieso gleich aufstehen. Erstaunlicherweise fühle ich mich wirklich erfrischter und wacher als sonst, obwohl ich nur wenige Stunden geschlafen haben kann, und trotz dieses seltsamen Traums. Er verschwindet bereits. Ich sehe noch die Bäume und die Felsen vor meinem inneren Auge, doch ich kann mich schon nicht mehr an die Farben erinnern. Es sind sehr viele gewesen, das ist alles, was ich noch weiß. Sehr bunt, sehr bizarr. Irgendwas mit Kugeln und goldenen Blättern… Das Buch fällt mir ein. Klein, kompakt, ledergebunden. Ich schaue mich um. Ich suche im Bett und unter dem Bett und sogar im Kleiderschrank. Es ist nicht da. Selbstverständlich ist es nicht da.

Nachsichtig lächelnd schalte ich mich eine kleine, verträumte Närrin und schwinge die Beine aus dem Bett, um in einen weiteren Morgen in der Hierwelt in mein Leben zu starten.

2. Das Tagebuch

Das wirklich Merkwürdige an Hannas beruflicher Tätigkeit war, dass der Beruf zwar exakt dem Traum entsprach, den sie bereits als Kind schon geträumt hatte, dass er in der Gegenwart aufgrund der äußeren Umstände jedoch eher eine tägliche Qual war. Er hatte nichts mehr mit den Vorstellungen gemein, mit denen sie ihn einst erlernt hatte.

Hanna war Fotografin. Sie hatte die Ausbildung mit viel Fleiß und Leidenschaft absolviert und ihr eigenes Wissen Stück für Stück auch in der Freizeit weiter ausgebaut. Die Kamera war zu einem Körperteil geworden, wie eine dritte Hand – oder eher ein drittes Auge. Hanna war gut in ihrem Job, denn sie hatte verbissen gelernt und bei jeder Gelegenheit geübt. Die Krux war jedoch, dass es – zumindest im Ausbildungsbetrieb – nur wenige Gelegenheiten gegeben hatte, sich auszuprobieren, weil Hanna häufiger den geschäftsinternen Computer als die Kamera bediente. Nach Beendigung der Ausbildung waren die Fotografenstellen so rar gesät gewesen, dass sie das Angebot ihrer Chefin Lynn, noch eine Weile zu bleiben, dankbar angenommen hatte.

Aus der Weile war eine Ewigkeit geworden. Ihr Aufgabengebiet hatte sich nach und nach verlagert. Jeden Monat ein bisschen mehr, und Hanna erkannte durchaus, dass sie sich auf einem falschen Weg befand. Doch der Arbeitsmarkt war praktisch angebotsfrei und das Gehalt – wenn es auch lächerlich gering war – kam doch nahezu jeden Monat pünktlich. Irgendwann hatte Hanna den Zeitpunkt verpasst, an dem sie die Reißleine noch hätte ziehen können. Bequemlichkeit und Ernüchterung hatten den Platz der einstigen Begeisterung und Kreativität übernommen.

Die Ausbildung war siebzehn Jahre her. Inzwischen fotografierte Hanna nur noch gelegentlich in ihrer Freizeit, wenn sie ein besonders schönes Motiv entdeckte. Menschen waren niemals darunter.

Sie saß im Büro des Fotostudios „Lynns Photoshop“, (den Namen hatte Lynn originell gefunden), und erledigte dort die Korrespondenz, die Buchhaltung und die Terminabstimmung. Außerdem kochte sie Kaffee, besorgte fehlende Dinge und baute die Sets für die Shootings um. Inzwischen erschien es Hanna, als gäbe es keinerlei Alternative mehr, als bis zur Rente im „Photoshop“ das Dienstmädchen zu spielen. Für eine Veränderung fehlten ihr Kraft, Motivation und letztendlich auch die Möglichkeiten. Allerdings hatte sie sich seit vielen Jahren auch nicht mehr nach Möglichkeiten umgesehen und die ein oder andere, wenn es sie gegeben haben sollte, sicher nicht wahrgenommen.

Am Morgen war sie die Erste, die kam und am Abend war sie die Letzte, die ging.

Großer Star in „Lynns Photoshop“, war Lynn, ihre Chefin, die eigentlich Luise hieß. Lynn war 53 und uneingeschränkte Herrscherin ihres eher schlecht laufenden Fotogeschäfts, das neben Einzel- und Gruppenshootings auch Passbilder zum Sonderpreis und eine Auswahl an hochpreisigen Rahmen, Bilderalben und allerlei Zubehör für die Gestaltung der Alben anbot.

Morgens hatte Lynn schlechte Laune und sie erwartete ihren Kaffee mit einem Schuss Milch und dreieinhalb Stückchen Zucker in einer ganz bestimmten Temperatur, den sie sich im Vorbeigehen schnappen konnte. Lynn hatte es immer eilig, denn sie war eine vielbeschäftigte und erfolgreiche Unternehmerin. Zumindest glaubte sie das.

Nach dem ersten Kaffee wurde ihre Laune besser. Aber wenn etwas Unvorhergesehenes geschah, Zeitdruck herrschte oder ein Kunde ihre Anweisungen beim Posieren nicht umsetzte, konnte sie sehr schnell wieder in den Keller stürzen. Hanna hatte mit Lynn umzugehen gelernt und begegnete ihr mit lässigem Gleichmut. Sie holte die Kohlen aus dem Feuer, welche durch Lynns herrische oder chaotische Art entstanden und zerteilte für jeden Kaffee säuberlich ein Zuckerstück, um auf genau dreieinhalb zu kommen. Sie kommentierte und beurteilte weder Lynns Größenwahn noch ihre Schludrigkeit und organisierte die Dinge so, dass der Laden trotzdem einigermaßen lief. Freilich konnte auch Hanna nicht zaubern: Wenn Lynn Unterlagen verschusselt hatte, dann blieben die verschwunden und mussten mühsam neu besorgt oder erstellt werden. Und so manchen Kunden, den Lynn in einem Anfall von Aggressivität vergrault hatte, hatte auch Hanna mit ihrer besonnenen und mitfühlenden Art nicht zurückgewinnen können.

„Aufstehen, Mädchen!“

Lynn stürzte gegen neun Uhr ins Atelier, ein gewaltiger Haufen flatternder, kribbelbunter Kleider, behängt mit billigem Modeschmuck, die schwarz gefärbten Haare nachlässig zu einem Dutt hochgesteckt. Sie nannte Hanna immer nur „Mädchen“, als ob sie ihren Namen vergessen hätte. Der Hinweis, Hanna möge ihr Schläfchen beenden, war ein Running Gag, den auch nur Lynn lustig fand. Sie schnappte sich ihren Kaffee auf der Theke und sah weder, dass Lynn den Laden und Warteraum mit frischen Blumen aufgehübscht hatte, noch, dass das Set für den Termin um halb zehn bereits fertig war. Eine Familie mit zwei pubertierenden Jugendlichen würde in blauen Jeans und weißen Hemden zwischen Akropolis-Pfeilern aus Plastik und vor einem künstlich blauen Himmel mit wenigen Wölkchen Modell stehen, weil die Oma der Familie sich aktuelle Bilder von ihrer kleinen heilen Welt wünschte. Hanna hatte die Pfeiler in der letzten Woche erst frisch gestrichen.

„Guten Morgen, Lynn“, gab sie zurück und folgte ihrer Chefin in die luftigen, lichtdurchfluteten Atelierräume. „Familie Schneider mit griechischem Flair um halb zehn, um elf dann ein Pärchen mit Neugeborenem. Dafür kannst du den Korb und die neuen Wolldecken nehmen“, erklärte sie Lynn, die hektisch durch den Raum lief und Dinge sinnlos von hier nach da räumte, während sie in großen Schlucken den Kaffee in sich hineinstürzte. „Ich hab außerdem diesen kleinen Teddybär besorgt, der aussieht wie ein selbstgestrickter. Und ein Paar Babyschuhe in Gelb, geschlechtsneutral.“

„Schön, schön“, gab Lynn zurück. „Der Himmel gefällt mir nicht, ich nehme lieber die blühenden Kirschbäume.“

Sie zerrte an der Kurbel, um den Hintergrund zu ändern.

„Die frischen Blumen mag ich auch nicht.“ Unwillig schob sie die Margeriten, die Hanna rund um das Set drapiert hatte, mit dem Fuß in die Ecke. „Sie welken und sehen dann schlapp aus. Kannst du nicht welche aus Plastik besorgen?“

„In einer halben Stunde?“ Hanna runzelte die Stirn. „Ich finde ja außerdem, dass natürliche Blumen viel schöner wir…“

„Plastik ist auch öfter verwendbar und damit billiger“, unterbrach Lynn sie. Leider verstand Lynn jeden Verbesserungsvorschlag als Kritik an ihrer Arbeit. „Bin ich die Fotografin oder du?“, pflegte sie dann ziemlich bissig zu fragen und Hanna verzichtete darauf, sie auf den Umstand hinzuweisen, dass sie auch eine Fotografin war.

„Gut“, sagte sie schicksalsergeben und drehte sich herum. „Ich werde schauen, ob ich bis halb zehn noch welche kriege. Kann es auch eine andere Sorte sein?“

„Es müssen Margeriten sein und sie dürfen nicht billig oder künstlich aussehen.“

Auf diese Ansage fiel Hanna nichts mehr ein. Sie griff nach ihrer Tasche und dem Autoschlüssel. Freilich bekam sie auch die gefahrenen Kilometer, (und das waren viele), nie vergütet.

„Hol welche bei IKEA“, forderte Lynn sie auf. „Die haben eine große Auswahl.“

Typisch Lynn, sie wollte immer alles und sofort. Hanna sparte sich den Einwand, dass sie für einen Besuch beim Möbelgiganten mindestens anderthalb Stunden brauchen würde. Lynn würde das nicht gelten lassen. An Fehlern oder unmöglichen Umständen waren immer andere schuld. Sie selbst war laut, schrill und aufdringlich. Hanna sah darüber hinweg, wie über vieles, was sie an Lynn nervte. Sie würde einfach den nächstgelegenen Ramschladen aufsuchen und hoffen, dass es dort Plastikblumen gab.

„Warte mal, Mädchen!“

Lynn holte Hanna ein, als sie bereits in der Tür stand.

„Du hast morgen einen Auftrag!“ Lynn drehte sich herum und wollte schon ihre To-Do-Liste zücken. Sicher ging es wieder darum, irgendetwas zu besorgen, zu terminieren oder zu planen.

„Es ist ein Shooting“, sagte Lynn und schüttelte ihren massigen Kopf mit den zotteligen Haaren.

„Ein Shooting?“ Hanna dachte, sie hätte sich wohl verhört.

„Ja, ein Shooting“, bestätigte Lynn. „Deine Cam hast du doch wohl noch, oder? Nimm das 50-mm-Sigma, das hat ein hübsches Bokeh, und achte darauf, dass du nicht zu nah dran bist, sonst verzerren sich die Gesichtszüge und die Leute kriegen Riesennasen.“

Sie wollte sich schon wieder abwenden, als sei alles gesagt, doch Hanna, ein bisschen aufgeregt plötzlich, hielt sie zurück.

„Was meinst du damit?“

„Es ist ein Shooting an einer Schule“, erklärte Lynn ein bisschen genervt, als erwarte sie von Hanna, gefälligst Gedanken zu lesen und keine Fragen zu stellen. Dann aber fiel ihr wieder ein, dass Ort, Zeit und Art des Auftrags vielleicht doch erwähnt werden sollten.

„Ein Kollege ist gestorben, der immer diese lukrativen Schüleraufnahmen an Schulen im Umkreis gemacht hat. Wir übernehmen das Kontingent. Die weißt schon, jeden Schüler einzeln vor einer blauen Wand oder draußen an einem Baum auf dem Schulhof. Dann die Klassenfotos. In der Turnhalle, in den Räumen – das musst du mit der Rektorin absprechen. Das ist wenig Aufwand und bringt ordentlich Kohle rein. Allerdings habe ich dazu keine Lust, ich mag keine jungen Leute. Es ist laut und stinkt an Schulen.“

Ungläubig betrachtete Hanna Lynns feistes Gesicht, das ständig gerötet war und leicht glänzte. Seltsam: Obwohl Lynn ihr Tagesgeschäft damit zubrachte, Menschen abzulichten, gab es von ihr selbst keine Fotos. Nicht mal auf der Homepage des Ateliers, die auch Hanna betreute. Auch diese, so drückte Lynn sich aus, „mochte sie nicht“.

„Ich darf für dich shooten?“, fragte Hanna nochmal. Sie konnte es immer noch nicht glauben. Okay, lärmende und tobende Pubertierende dazu zu bringen, in die Linse zu schauen, war jetzt nicht der Traum von einem Shooting, aber immerhin würde sie wieder einmal hinter der Kamera stehen. Und vielleicht mit ihrer Arbeit punkten. Und mit ganz viel Glück in Zukunft noch einen besseren Auftrag an Land ziehen! Oder Folgeaufträge! Sie würde wieder als Fotografin arbeiten!

Was war mit Lynn los? War sie arbeitsmüde? Das hatte es schon lang nicht mehr gegeben, dass Lynn einen Auftrag an Hanna weitergegeben hatte.

„Ja, Mädchen, du darfst dieses scheußliche Shooting für mich machen“, erklärte Lynn mit Gönnermiene und dann seufzte sie. „Wenn du jetzt Blumen besorgst, muss ich gleich die Leute selbst empfangen und für alle Kaffee kochen. Ach, bleib man hier, ich nehm vielleicht doch die echten Blumen oder gar keine.“

Sie reichte Hanna eine Karte mit den Adressdaten und Einzelheiten des Auftrags.

„Besorg auch bitte für morgen zehn Säcke feinen, weißen Sand und einen Sonnenschirm. Und einer von den Studioblitzen ist kaputt. Ich bin gestern drüber gestolpert. Besorg einen neuen. Und schmeiß das weg hier, das ist alt. Wir haben neue Kollektionen bestellt.“

Sie schob eine ansehnliche Kollektion an Plastiktüten über den Tresen. Alle enthielten bunte Papiere und weiteres Bastelmaterial für Fotoalben. Lynn wollte immer nur das Beste und das Neuste. Das war sie nicht ihren Kunden schuldig, sondern vorrangig sich selbst, wenn sie mit hochbefriedigtem Blick das Angebot sichtete und vor allem dann, wenn sie vor dem Rechner saß und Lust hatte, etwas Neues zu bestellen. Lynn warf einen Blick darauf. Hübsche Sachen. Die würde sie sicher nicht wegwerfen.

Der Stapel aussortierter Waren fiel Hanna erneut in die Hände, als Lynn zu einem Auswärtstermin aufgebrochen war. Sehr schöne Papiere in allen Farben und mit verschiedenen Mustern waren dabei. Außerdem ein Set hochwertiger Papiere, die wie Leder wirkten. Leder…

Hanna strich über das Papier, das sich freilich immer noch wie Papier und nicht wie Tierhaut anfühlte. Es war ein angenehmes Gefühl. Irgendwo in ihrem Inneren wurde eine ganz entfernte Erinnerung berührt, die Wohlbehagen und Geborgenheit ausstrahlte. Und etwas… ja, etwas Drängendes. Eine unbeantwortete Frage, ein nicht ausgesprochenes Wort. Das Papier sah aus wie… Es wollte ihr nicht einfallen. Hanna nahm einen Schluck Kaffee und blickte aus dem Fenster. Draußen eilten Menschen zu ihren Terminen und Aufgaben. Autos fuhren zu schnell, ein paar Männer luden Getränkekisten aus einem Transporter. Überall Hektik, Lärm und Eile. Doch da, wo Hanna kürzlich erst gewesen war, gab es das alles nicht. Keinen Stress, keinen Lärm und auch keine Autos oder Menschen. Es gab… Kristallkugeln, die im Sonnenlicht schimmerten. Goldene Blätter und Vögel. Die Scherenschnitte… Den knorrigen Baum ohne Laub, der unbedingt Hilfe brauchte.

Dieses Papier sah aus, als müsse es den Einband eines Büchleins zieren. Eines Büchleins, das Mittelpunkt einer Mission war. Es galt, etwas zu sammeln, von dem sie weder wusste, wo es war, noch was es war, noch wann es war. Und dieses Etwas gehörte in das Büchlein. Nun sah sie es so deutlich vor sich, als hätte sie es eben noch in der Hand gehabt. Hanna stand auf und ließ die Jalousie runter. Dann sammelte sie das Equipment, das sie brauchte und begann zu schneiden, zu falten und zu nähen.

3. Die Prophezeiung (1206)

Diesmal dauert es überhaupt nicht lang. Ich habe kaum meinen Kopf auf das Kissen gebettet, da hänge ich in einem Wirbel fest, der mich durch den Raum zu schleudern scheint. Lichter und Farben rasen an mir vorbei und ich muss die Augen schließen, weil mir sonst übel und schwindlig wird. Die Fahrt in einem überfüllten Bus durch eine indische Großstadt ist nichts dagegen! Neben fremdartig klingendem Stimmengewirr und diesen entsetzlich schnell wechselnden abstrakten Bildern ist es vor allem die Masse an Gerüchen, die auf mich einströmt wie bei Douglas, sobald man den Laden betritt. Es sind allerdings keine Parfümgerüche, nicht einmal Wohlgerüche, sondern es riecht nach vielen Menschen und ihren Ausdünstungen, nach ungewaschenen Körpern und einem Zimmer, das seit Jahren nicht gelüftet wurde. Wo oben oder unten ist, erkenne ich nicht mehr. Allerdings stößt meine tastende Hand auf eine kleine weiche Faust aus Stoff, die ich fest umklammere.

Ich finde mich in ausgesprochen unbequemer Position und unter Schmerzen auf einem harten Boden wieder. Bleibe kurz liegen, rapple mich dann auf und öffne die Augen. Dunkler, grober Steinboden. Rasch checke ich ab, ob all meine Körperteile noch da und unversehrt sind. Es ist alles in Ordnung, soweit ich das erkennen kann. Ich bin in eine Art langes Kleid gehüllt und trage etwas Schweres auf dem Kopf, das einen üppigen Schleier aus hellem Baumwollstoff beinhaltet. Meine Füße sind nackt.

Ich blicke mich um: Ein dämmriges, eher kleines Gewölbe. Auch an den Wänden unverputzter Stein in hellem Ockergelb, dazwischen zwei kleine Fenster, natürlich ohne Scheiben. Unschwer zu erkennen, dass ich mich in einer mittelalterlichen Burg befinde. Das Zimmer enthält kaum Möbel, nur einen hölzernen Tisch mit verzierten Beinen und vier passende Stühle dazu.

„Du erdrückst mich ja!“ Unter mir das glasklare, geschlechtslose Stimmchen. Fredi liegt zwischen den Falten meines Kleids verborgen und sein harter Kopf drückt gegen meine Hüfte. Ich ziehe den Stoff zur Seite, damit er aufstehen kann. Flink klettert er die Wand hinauf, um aus einem Fenster zu blicken. Ich stehe noch etwas wacklig auf den Beinen, möchte aber auch aus dem Fenster schauen. In der Abenddämmerung eines lauen Sommertags liegen draußen sanfte Hügel bis weit zum Horizont, die von dunklen Bäumen bewachsen sind. Es ist ein Blick von der Wartburg, wie ich ihn tausendmal gesehen habe.

„Wann sind wir?“, frage ich meinen Begleiter, denn wo wir sind, habe ich ja inzwischen entdeckt: Es ist die Burg, die 1067 von Ludwig dem Springer erbaut worden ist und die ich als brave Eisenacher Bürgerin mindestens zehnmal besichtigt habe. Allerdings ist sie keine Touristenattraktion, auf der Führungen und Kammerkonzerte stattfinden, sondern vermutlich ein Ort, an dem Menschen leben. Für eine geraume Anzahl von Menschen ist sie das Zuhause.

„Wir sind 1206 auf der Wartburg und im Rittersaal findet gerade der Sängerstreit statt.“ Fredi mausert sich schnell zu meinem wandelnden Geschichtsbuch. Das ist gut, denn weder interessiere ich mich für thüringische Zeitgeschichte, noch habe ich bei den obligatorischen Besuchen auf der Burg jemals genau zugehört. Sängerstreit? War das nicht das schicksalsträchtige Ereignis, als sechs berühmte Minnesänger sich zu einem Wettbewerb trafen und es am Ende fast zum Eklat kam? Ich bin in der Burg, während der Sängerstreit läuft? Na klar! Mein Gesicht verzieht sich zu einem Grinsen. Und morgen reise ich zum Loch Ness, um auf dem Monster zu reiten! Und übermorgen suche ich mir in Rotkäppchens Märchenwald ein Einhorn, um seine Schweifhaare zu flechten!

„Du willst mich verarschen“, werfe ich schließlich Fredi vor und denke gleichzeitig, wie töricht es ist, einer sprechenden, lebendigen Puppe eine solche Ansage zu machen. Habe ich den Verstand verloren? Bin ich kurz davor? Oder ist es mal wieder nur ein schräger Traum? Ich kneife mir in den Arm. Es tut weh. Nun wird mir die Kehle eng und mein Herz fängt an zu klopfen, als sei ich einen Marathon gelaufen. Ein Marathon war es vielleicht nicht, aber immerhin habe ich auf wundersame Weise sechshundert Jahre in der Zeit übersprungen. Rückwärts. Der seltsamste Hürdenlauf der Welt.

„Du brauchst ein Stück Papier mit einem Namen drauf“, erklärt mir Fredi unseren hiesigen Auftrag und ignoriert meine nicht eben freundliche Aussage.

„Das ist ja nicht sehr präzise“, gebe ich zurück. „Was für ein Papier und was für ein Name?“

„Das erkennst du dann schon.“

Beflissen schreitet die kleine Gestalt nun durch den Raum. Er hat für die Schönheit der untergehenden Sonne, die die Kammer in warmes orangefarbenes Licht taucht, keinen Blick mehr.

„Du musst an dieses Schriftstück kommen und es dann in dein Buch legen. Dann kehren wir zurück.“

Er deutet auf eine kleine Ledertasche, die ich an einem Gürtel bei mir trage. In der Tat enthält sie das Büchlein, das ich vom Baum der Wünsche gepflückt habe. Schnell schiebe ich das Täschchen unter meinen Rock, sodass es nicht mehr zu sehen ist. Es ist schwierig mit all den Kleidern. Ich trage mindestens zwei Unterröcke und der Stoff fühlt sich schwer und steif an.

„Du musst gut auf dich aufpassen“, erläutert Fredi weitere Instruktionen. „Wenn du verletzt wirst oder gar stirbst, ist es vorbei.“

„Du meinst, dann kann ich keine Reisen mehr machen?“

„Du kannst dann gar nichts mehr machen, denn dann werden dich deine Angehörigen mit starrem Blick und ohne Herzschlag morgen früh in der Hierwelt in deinem Bett finden und nichts mehr für dich tun können. Alles, was hier geschieht, mag ein Traum sein, aber es ist auch real.“

„Bitte?! Du meinst, ich könnte wirklich in echt sterben? Wenn mir jemand einen Pfeil in die Brust schießt? Oder ich aus dem Burgfenster falle oder mich ein Pferd niedertrampelt?“

„Gewiss.“ Fredi nickt. Sein Gesicht ist ernst und zeigt nicht die Spur eines Lächelns.

„Warum werde ich auf eine Reise geschickt, die lebensgefährlich und völlig absurd dazu ist? Warum muss ich Schnipsel von was-weiß-ich-was sammeln, wenn mir dabei das Hirn weggepustet werden kann?“

„Niemand hat dich geschickt.“ Fredis schwarze Augen ruhen auf mir. „Du bist freiwillig gegangen. Und hast du gedacht, ein Seelenbaum lässt sich retten, ohne einen Preis dafür zu zahlen?“

„Ich hab‘s mir überlegt! Ich will zurück!“ Diese ganze Sache ist mir nicht geheuer. Gleich wird jemand kommen und mich entdecken. Man wird mich fragen, wer ich bin und was ich da mache. Und wie soll ich an ein Stück Papier kommen, von dem ich nicht mal weiß, was darauf steht und wo es sich befindet?

Nachher werde ich angeklagt, in den Kerker gesteckt, hingerichtet! Denn – und die Erkenntnis trifft mich mit Wucht – immerhin handelt es sich hier nicht um ein nettes Bauernhaus, dessen Bewohnern man vielleicht noch verklickern könnte, warum eine seltsame Fremde sich darin versteckt! Es ist eine der Residenzen von Landgraf Hermann I., der hier zumindest gelegentlich mit seiner Familie Hof hält und es gewiss nicht spaßig findet, wenn eine seiner Wachen eine Zeitreisende aus dem 21. Jahrhundert aufgabelt! Und wie lange soll das überhaupt dauern? Vielleicht Stunden? Tage? Wochen? Ich muss mich verstecken! Ich muss hin und wieder mal was essen und trinken! Vielleicht werde ich krank – gab es hier nicht auch mal die Pest? Und jegliche Hilfe, die mir zur Verfügung steht, kommt von einem altklugen schmutzigen Püppchen mit Frühlingsblumenmuster!

„Lass uns zurückgehen!“ Ich verlege mich aufs Bitten, weil ich denke, dass Fredi sich von Vorwürfen oder Forderungen nicht beeindrucken lässt.

„Das hab ich nicht zu entscheiden“, sagt Fredi und nun erkenne ich Güte und Mitgefühl in seinen Augen, die doch immer nur gemalte Kreise sind. „Du hast festgelegt, dass du diese Reisen machen willst. Du hast einen Pakt geschlossen!“

„Ach! Mit wem denn? Mit dem Teufel?“

„Nein, mit dem Leben. Du willst deinen Baum der Wünsche retten und du hast dich dazu entschieden, in diesen Kampf einzusteigen, indem du das Buch von den Zweigen gepflückt hast.“

„Und wieso hast du mir das nicht vorher gesagt?“

Fast bin ich wütend. Ich bin da in etwas geraten, von dem ich keine Ahnung hatte, wie es sich entwickeln würde! Von Lebensgefahr ist nie die Rede gewesen! Eisenach interessiert mich nicht, die Geschichte interessiert mich nicht – ich mag nicht mal historische Romane! Und nun stehe ich hier, verkleidet wie zu einem Kostümfest und kann schon fast spüren, wie die Spitze einer Lanze sich unter mein Kinn bohrt, während irgendein bärtiger Typ in Rüstung mich ausquetscht, was ich wohl hier zu suchen habe! So war das nicht abgesprochen!

„Endlich hast du mal einen verbindlichen Weg eingeschlagen“, sagt schließlich Fredi, der mir langsam vorkommt wie eine innere kritische Stimme oder mein Gewissen. „Immer hältst du dich hübsch bedeckt, machst es Hinz und Kunz recht, erlebst überhaupt nichts Spannendes und kümmerst dich nicht gut um dich selbst!“ Vorbei ist es mit Fredis Güte und Mitgefühl.