11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

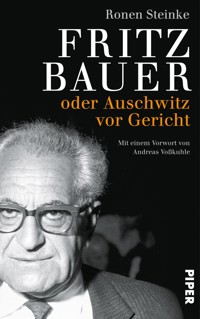

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

1963 dringt das Wort »Auschwitz« mit Wucht in deutsche Wohnzimmer. Gegen 22 ehemalige NS-Schergen wird Anklage erhoben, in Frankfurt beginnt ein Mammutprozess. Ein Mann hat diesen Prozess fast im Alleingang auf den Weg gebracht: Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Hessen. Ein Sozialdemokrat jüdischer Herkunft, der 1936 gerade noch hatte fliehen können. Er ist es, der die deutsche Nachkriegsgesellschaft zum Sprechen bringt und Adolf Eichmann vor ein israelisches Gericht. Im restaurativen Klima der Adenauer Zeit wird der Jurist damit zur Reizfigur, der seine Zunft erzürnt und von allen Seiten angefeindet wird: »Wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feindliches Ausland«, so beschreibt er seine Lage. Ronen Steinke erzählt das Leben des Mannes, der mit seiner Courage ein ganzes Land veränderte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-96372-5

Dezember 2016

© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2013

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Covermotiv: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Vorwort

Mit Furchtlosigkeit und Beharrungsvermögen, mit Kampfesmut und einer schier unerschöpflichen Ausdauer stellte Fritz Bauer sein Leben in den Dienst der Humanität. Das leidenschaftliche Eintreten für eine im besten Sinne aufgeklärte Gesellschaft ist ein Leitmotiv seiner Biografie. Dieses Leitmotiv ist erkennbar in seinem Einsatz für eine rationale Strafrechtspraxis, den er als junger Stuttgarter Richter zeigte. Präsent ist es auch in seiner hartnäckigen Verteidigung der Weimarer Republik als der ersten Demokratie auf deutschem Boden. Vor allem aber zeugt von seiner Parteinahme für die Aufklärung jener Kampf, den er in den Anfangsjahren der Bundesrepublik aufnahm und von dem er bis zu seinem frühen Tod im Epochenjahr 1968 nicht wieder abließ: Als Chef der Anklagebehörden zunächst in Braunschweig, später in Frankfurt am Main machte Fritz Bauer die nationalsozialistische Willkürherrschaft zu einem Gegenwartsthema in der jungen Bundesrepublik. Er zwang eine Gesellschaft zum Hinsehen, die weithin nicht willens war, ihre doch so offensichtlich gegenwärtige Vergangenheit in ihre Selbstbeschreibung einzuweben. Fritz Bauer führte die Bundesrepublik in die Auseinandersetzung mit einem zugleich bestürzenden und beschämenden Panorama des Unrechts. Im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965 fand der Kampf des Generalstaatsanwalts für die juristische Ausleuchtung der nationalsozialistischen deutschen Gesellschaft und die Ahndung ihrer Verbrechen seinen Höhepunkt.

Fortwährend sah sich Fritz Bauer Widerständen und Anfeindungen ausgesetzt. Er wurde ausgegrenzt, verfolgt und ins Exil gezwungen. Bekannt mit Willy Brandt, Kurt Schumacher und Theodor W. Adorno, blieb ihm der Standpunkt des Außenseiters doch ein vertrauter Ort. Man kann ermessen, welche Kraftanstrengungen ihm dieses rastlose Leben abverlangt hat.

Obwohl auch publizistisch tätig, wirkte Fritz Bauer in erster Linie in seiner Rolle als praktischer Jurist. Am Beispiel seiner Biografie lassen sich deshalb Freiräume zum couragierten Handeln gerade der Juristin und des Juristen vermessen. Alles Recht ist Menschenwerk, für seine Setzung, seinen Vollzug und seine Auslegung sind immer Menschen verantwortlich. Nie geschieht Recht von selbst. Stets ist es angewiesen auf Persönlichkeiten, die seine Verwirklichung zu ihrer Sache machen. In einer Zeit, in der eine juristische Aufarbeitung des Nationalsozialismus allenfalls sporadisch erfolgte, zeigte Fritz Bauer, was mit den Mitteln des Rechts möglich sein kann.

Besonders markant tritt Fritz Bauers Engagement durch und für das Recht hervor, kontrastiert man es mit einer in der damaligen Justiz weitverbreiteten Haltung. Gekennzeichnet durch eine große personelle Kontinuität über die Zäsur von 1945 hinweg, gründete die bundesrepublikanische Nachkriegsjustiz ihre moralische Selbstentlastung auf die kommode Legende, ihr habe letztlich bloß ihre richterliche Tugend zum Nachteil gereicht. Denn allein in ihrem treuen Gesetzesgehorsam, und damit völlig fremdbestimmt, sei sie der nationalsozialistischen Herrschaft verbunden gewesen. Ihre moralische Integrität sei darüber unbeeinträchtigt geblieben.

Nun sind die Bindungen, die das Gesetz dem Juristen auferlegt, diesem zwar eine alltägliche Erfahrung. Indessen veranschaulicht das Leben Fritz Bauers die Entfaltungsmöglichkeiten moralischer Freiheit gerade im Rahmenwerk des Rechts. Hier zeigt sich, was mit Mut, mit argumentativem Scharfsinn und nicht zuletzt mit einem unermüdlichen Arbeitseifer juristisch erreicht werden kann. Es liegt deshalb auf der Hand, dass man Fritz Bauers Biografie Vorbildhaftes entnehmen kann und nicht zuletzt auch Maßstäbe für eine Kritik, die sich das professionelle Wirken von Juristinnen und Juristen als ihren Gegenstand nimmt.

Der Demokrat und Patriot Fritz Bauer hat an der deutschen Geschichte mitgeschrieben und sie zum Guten hin beeinflusst. Es sollte uns ein gemeinsames Anliegen sein, die Erinnerung an sein Leben festzuhalten und sein Verdienst in würdigem Andenken zu bewahren. Das vorliegende Buch leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle,

Präsident des Bundesverfassungsgerichts

Karlsruhe, im Mai 2013

1

Der Deutsche, der Eichmann vor Gericht brachte: Sein Geheimnis

Die schwere Eichentür in der Frankfurter Gerichtsstraße gibt kaum einen Laut von sich, als der 27-jährige Michael Maor sie öffnet und unbemerkt in das dunkle Gebäude hineinschlüpft. Den Weg haben sie ihm vorher genau aufgezeichnet. Rechts die steinerne Treppe hinauf, bis zum zweiten Stock, wo sich eine Fläche öffnet wie ein prunkvoller Vorplatz aus grünem Linoleum. Mondlicht scheint darauf. Der Blick fällt auf eine einzelne weiße Tür, die sich wie auf einem Podest vom Rest des Stockwerks abhebt, links und rechts davon wachen Säulen aus Marmor, die in der Dunkelheit nicht rotbraun aussehen, sondern schwarz. Du kannst es gar nicht verfehlen, haben sie ihm gesagt.

Der Auftrag des israelischen Ex-Fallschirmspringers: Fotografiere die Akte, die links auf dem Tisch liegt. Der Tisch steht im Büro des Frankfurter Generalstaatsanwalts Fritz Bauer. Es riecht nach Zigarren, die langen Gardinen sind zugezogen, an den Wänden hängt moderne Kunst. Und links auf dem Schreibtisch, säuberlich getrennt, liegt ein Stapel. »Auf den Unterlagen prangten SS-Runen«, erinnert sich Maor, »und gleich auf dem ersten Blatt klebte das Foto eines Mannes in Uniform.«

Es ist die Akte Adolf Eichmanns, des rasend ehrgeizigen Cheforganisators des Holocaust, der den millionenfachen Mord an den Juden bis ins kleinste bürokratische Detail geplant hat. Nur wenige Wochen nach dem nächtlichen Einsatz, am Abend des 11. Mai 1960, wird der israelische Geheimdienst Mossad den NS-Verbrecher in seinem Unterschlupf in Buenos Aires kidnappen, Eichmann wird betäubt und verkleidet in einer Uniform der Fluglinie El Al in der ersten Klasse eines Passagierflugzeugs nach Israel geflogen werden, es wird zu einem der bedeutendsten Strafprozesse des 20. Jahrhunderts kommen, zu einem prägenden Moment für die noch junge israelische Gesellschaft. Aber die entscheidende Spur liegt in Frankfurt.

Hier ist 1957 der Brief eingegangen, mit dem alles begonnen hat. Ein Mann namens Lothar Hermann, ein in Deutschland geborener Jude, der vor den Nazis nach Argentinien geflohen ist, schreibt darin, er habe entdeckt, dass Eichmann unter falschem Namen in einem Vorort von Buenos Aires lebe. Ein Zufall hat ihn darauf gebracht: Seine Tochter hat sich ausgerechnet in den Sohn des Massenmörders verliebt. Es gibt zu dieser Zeit noch kaum Stellen, an die sich der erschrockene Vater überhaupt wenden könnte: Die israelische Regierung konzentriert sich noch ganz auf die dringlichen Aufgaben der Landesverteidigung, die Amerikaner haben die Verantwortung für die Bestrafung von NS-Tätern unlängst an die Deutschen abgegeben, und in der deutschen Justiz sind viele Richter und Staatsanwälte selbst verstrickt. Nur in Frankfurt lässt der Generalstaatsanwalt bereits auf eigene Faust nach Eichmann fahnden.

Jener Generalstaatsanwalt Fritz Bauer ist eine Ausnahmegestalt, deshalb bekannt bis hin nach Argentinien und Israel: ein Sozialdemokrat jüdischer Herkunft, der 1936 gerade noch fliehen konnte und nach 1945 ausgerechnet in den Zweig des deutschen Staatsdienstes zurückgekehrt ist, der am stärksten von braunen Seilschaften durchsetzt ist, in die Strafjustiz, um für die Bestrafung von NS-Verbrechern zu kämpfen. Hierhin also hat Lothar Hermann die brisante Eichmann-Nachricht geschickt.

Gerade hat der israelische Agent in Fritz Bauers dunklem Büro seine Fotoausrüstung aufgebaut, da zuckt er zusammen: »Plötzlich hörte ich Schritte, und Licht fiel durch den Türritz.« Michael Maor versteckt sich eilig hinter dem Schreibtisch, der Mensch auf dem grünen Linoleum draußen nähert sich mit langsamen, seltsam schlurfenden Schritten. Es scheint, als schleife er irgendetwas hinter sich über den Boden.

Maor verharrt – bis ihm klar wird, dass es die Putzfrau sein muss. »Sie war wohl ein bisschen schlampig«, glaubt er, denn die Frau erspart sich die Arbeit im verqualmten 60-Quadratmeter-Büro des Generalstaatsanwalts und schlurft weiter. »Ihr Glück«, sagt Maor später andeutungsreich: Ein Scheitern kommt für ihn in dieser Nacht nicht in Frage. Das Licht erlischt wieder.

Die Eichmann-Akte, deren Inhalt so an den Mossad übergeht, ist nicht zufällig offen liegen geblieben. Fritz Bauer selbst hat den nächtlichen Besucher eingeladen. Es ist eher eine klammheimliche Übergabe denn ein Einbruch – so diskret, dass niemand davon erfährt, nicht einmal Bauers engster Kreis von Juristen.

Schon oft hat Bauer erleben müssen, wie NS-Verdächtige vor ihrer Verhaftung gewarnt wurden durch Beamte, die brisante Informationen heimlich durchstechen. Bei der Polizei gibt es zahllose solcher undichter Stellen, die Fernschreiberleitungen dort, bei denen eine Meldung viele Augenpaare passieren muss, sind für Bauers kleines Team von Ermittlern in NS-Sachen deshalb tabu, wie sich Joachim Kügler, einer von ihnen, erinnert: »Wenn ich in meiner ganzen Zeit im Auschwitz-Prozess mal ein Fernschreiben aufgeben wollte, bin ich auf den Großmarkt gegangen und habe einen Gemüsehändler bemüht.«

Diskretion ist das oberste Gebot. Warnungen bekommen abgetauchte NS-Verbrecher in den 1950er- und 1960er-Jahren systematisch zugespielt, sogar über eine eigene Postille, den Warndienst West, den die Hamburger Dienststelle des Deutschen Roten Kreuzes – unter der Leitung eines ehemaligen SS-Obersturmbannführers – an Traditionsverbände der Wehrmacht und SS in verschiedenen Ländern verschickt. Die Quelle dafür sitzt direkt im Bonner Regierungsviertel, es ist die 1950 gegründete Zentrale Rechtsschutzstelle für NS-Verdächtige, die bis 1953 im Justiz-, danach im Außenministerium angesiedelt ist und von einem ehemaligen Staatsanwalt am NS-Sondergericht Breslau geleitet wird. Als Fritz Bauers Team einmal dem aktivsten Mann des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms auf der Spur ist, Reinhold Vorberg, und bei einem Bonner Gericht die Erlaubnis zu diskreten Ermittlungen beantragt, da gibt sogar der Richter persönlich die sensible Information an einen örtlichen Rechtsanwalt heraus – und Vorberg kann nach Spanien fliehen.

Im Staatsapparat bilden frühere NS-Beamte nicht nur einzelne Netzwerke, sondern inzwischen wieder eine breite Front. Durch die Amnestiegesetze von 1949 und 1954 ist die Mehrheit der von den deutschen Gerichten bestraften NS-Täter bereits begnadigt. Ihre Strafen sowie die Urteile der Spruchgerichte sind aus den Strafregistern gestrichen. Anfangs hatten die Alliierten wie die deutschen Demokraten noch auf einen klaren Bruch gehofft. Eine Bereinigung zumindest des Staatsapparates. Doch seither haben die Beamtenverbände das Recht für fast alle früheren NS-Beamten erstritten, wieder eingestellt zu werden. Den Gerichten und Ministerien bis unterhalb der Staatssekretärsebene sieht man es an. Die Parteigänger des NS-Regimes sind in Justiz und Verwaltung in den 1950er-Jahren beinahe vollständig wieder eingerückt.

Bei der Suche nach Eichmann will die deutsche Polizei nicht helfen, das hat der Leiter der Auslandsabteilung des Bundeskriminalamts, der frühere SS-Untersturmführer Paul Dickopf, Fritz Bauer bereits im Juli 1957 wissen lassen. Die Taten Eichmanns seien politischen Charakters, weshalb eine Fahndung laut Interpol-Statut nicht möglich sei. Von den 47 leitenden Beamten des BKA im Jahr 1958 sind 33 frühere SS-Angehörige, und als Fritz Bauer sie im Jahr 1960 an einen runden Tisch bittet, um sich für die Ermittlungen gegen mutmaßliche Auschwitz-Täter abzusprechen, da schicken sie ausgerechnet einen Abteilungsleiter vor, der einst als SS-Sturmbannführer in Russland für die Verschleppung von Zivilisten in Konzentrationslager verantwortlich war. So ist zu dieser Zeit die Lage: Polizisten, die in der Bundesrepublik zum Teil wieder in leitenden Positionen tätig seien, hätten in geradezu »erschreckendem Ausmaß« an NS-Verbrechen mitgewirkt, resümiert im Jahr 1960 der Leiter der frisch gegründeten Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg, Oberstaatsanwalt Erwin Schüle. Dass auch er selbst einst Mitglied in der NSDAP und in Hitlers Schlägertrupp SA war, wie erst später bekannt wird, ist da eine fast schon passende, traurige Pointe.

Sogar in Buenos Aires sind untergetauchte Nazis von wachsamen, gut vernetzten Kameraden umringt. Das macht die Fahndung nach Eichmann zu einer besonders schwierigen Aufgabe. Der deutsche Botschafter in Argentinien, ein Mann namens Werner Junker, der schon für die Nazis Diplomat war, pflegt regen Kontakt zur rechten Exilszene, auch zu persönlichen Bekannten Eichmanns. Fritz Bauer kann zwar nicht wissen, dass der Bundesnachrichtendienst bereits seit 1952 über Eichmanns Tarnnamen und Wohnort in Argentinien verfügt, was die Agenten für sich behalten – »b(itte) alles zu Eichmann sorgfältig sammeln«, vermerken die Nachrichtendienstler in einer Akte, die erst Jahrzehnte später geöffnet werden wird, »wir brauchen das noch«. Aber er weiß bereits genug, um von ihnen keine Hilfe zu erwarten und sich schon gar nicht in die Karten schauen zu lassen: Im deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion leitete Reinhard Gehlen die Ostspionage – und nun den Geheimdienst der Bundesrepublik. Um sich schart er dort alte Kameraden.

Wie Bauer es schafft, Adolf Eichmann, den prominentesten noch lebenden Nazi, in Haft und vor Gericht zu bringen, das ist deshalb eine Geschichte davon, wie er es trotz alledem schafft – und es ist eine Geschichte von notgedrungen einsamen Entscheidungen. Anfang November 1957 trifft Bauer sich erstmals an einem unbekannten Ort mit dem Vertreter des Staates Israel in Deutschland, Felix Schinnar, um ihn über die Spur zu Eichmann nach Buenos Aires zu unterrichten. Nur der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn, ein befreundeter SPD-Genosse, sei eingeweiht, betont Bauer bei dieser Begegnung. Dabei müsse es unbedingt bleiben. Zu viel stehe auf dem Spiel. Bauer plant, den strafvereitelnden deutschen Apparat stillschweigend zu umgehen.

Kurz darauf, im Januar 1958, geht auf seinen Tipp hin erstmals ein Mossad-Agent in Buenos Aires auf die Suche nach Eichmann. Doch das mutmaßliche Eichmann-Haus in der Calle Chacabuco 4261 erweist sich als klein und ärmlich; einen Unterschlupf für einen mächtigen Nazi stellt man sich anders vor. Der israelische Agent kehrt ernüchtert zurück, ohne die Sache genauer geprüft zu haben.

Bauer drängt danach weiter: Bei einem zweiten Treffen mit einem israelischen Verbindungsmann am 21. Januar 1958, diesmal in Frankfurt, lässt er sich das Versprechen geben, dass der Mossad die Spur zu Bauers Tippgeber Lothar Hermann zurückverfolgen werde. Bauer stellt dem israelischen Agenten dafür sogar ein fingiertes Dokument aus, mit dem sich der Israeli als vermeintlicher Beamter des Generalstaatsanwalts ausweisen soll.

Auch diese zweite Mossad-Mission endet jedoch in einer Enttäuschung. Wie sich herausstellt, ist Lothar Hermann fast blind, auch wohnt er schon seit Jahren nicht mehr in Buenos Aires, sondern einige Stunden entfernt in der Stadt Coronel Suarez. Auf sein Wort will sich der Mossad lieber nicht verlassen. Überhaupt verspürt man dort nur noch wenig Lust, sich von Fritz Bauer noch ein drittes Mal zu einer Lateinamerika-Expedition drängen zu lassen. Die Buenos-Aires-Spur steht damit kurz davor zu erkalten – wenn Bauer nun nicht eine seltsame Nervosität wahrnehmen würde.

Der deutsche Botschafter in Buenos Aires teilt Bauer am 24. Juni 1958 mit, seine Nachforschungen nach Adolf Eichmann seien sämtlich ergebnislos verlaufen. Zugleich aber: Es sei auch nicht wahrscheinlich, dass Eichmann sich in Argentinien aufhalte. Vielmehr sei er vermutlich im Orient. Dieselbe merkwürdige Botschaft hört Bauer nun auch von einem zweiten Altrechten: Der BKA-Abteilungsleiter Paul Dickopf sucht Fritz Bauer sogar eigens in dessen Büro auf – was er sonst nie tut –, um ihm von einer Suche in Argentinien abzuraten. Dort sei Eichmann definitiv nicht. Bauer sieht sich in seinem Gefühl, auf der richtigen Fährte zu sein, eher bestärkt, und als schließlich, drittens, auch der Leiter der Zentralen Stelle in Ludwigsburg, Oberstaatsanwalt Erwin Schüle, sich im August 1959 meldet und mitteilt, auch er habe erfahren, dass Eichmann sich nicht in Südamerika, sondern vielmehr im Nahen Osten befinde, da besinnt sich Bauer auf eine List.

Auf der einen Seite wiegt er die Nervösen in Sicherheit. In einer Reihe von Pressemitteilungen erweckt Bauer von Herbst 1959 an den Eindruck, als konzentriere er seine Ermittlungsbemühungen tatsächlich ganz auf den Nahen Osten. In einer ersten, wie die Eichmann-Expertin Bettina Stangneth schreibt, »offensichtlich komplett erfundenen« Pressemitteilung erklärt Bauer, man gehe davon aus, dass Eichmann im Stab eines Scheichs als »Beauftragter westdeutscher Firmen tätig« sei, wobei es freilich des Juristen Höflichkeit verbiete, diese Firmen beim Namen zu nennen. Selbst der Mitarbeiter Bauers, der in Frankfurt offiziell für die Eichmann-Akte zuständig ist, ein Oberstaatsanwalt, tappt völlig im Dunkeln, als er dem hessischen Justizminister Anfang Oktober 1959 die Auskunft gibt, Eichmann habe sich wohl bis vor Kurzem in Ägypten aufgehalten.

Am Tag vor Weihnachten 1959 lädt Bauer sogar mit großer Geste zu einer Pressekonferenz, danach schicken die Nachrichtenagenturen eine Sensationsmeldung über den Draht: »Über die zuständigen Bonner Ministerien wird Generalstaatsanwalt Bauer schon Anfang 1960 ein Ersuchen um Auslieferung Eichmanns an das Emirat in Kuwait richten.« Es mag zwar alles nur gespielt sein – die Pressekonferenz ist reine Inszenierung, mit dem Mossad abgestimmt –, aber es wirkt. Auch in argentinischen Zeitungen kann man nun lesen, auf welchen Abwegen der Frankfurter Generalstaatsanwalt angeblich wandelt. Es wirkt wie eine Entwarnung.

Auf der anderen Seite treibt Bauer die Israelis an, sich im Stillen weiter an Eichmann heranzupirschen, jetzt erst recht. Die Regierung in Jerusalem zögert noch. Sie hat politische Bedenken. Eine Ergreifung Eichmanns in Argentinien ohne den offiziellen diplomatischen Vorlauf – der jede Chance auf einen Erfolg zunichte machen würde – wäre international ein Affront, eine Verletzung der argentinischen Souveränität; schwierig für den jungen jüdischen Staat, der Anerkennung sucht. Fritz Bauer reist mehrmals zu Gesprächen nach Israel, um die Entscheidungsträger dort umzustimmen: im März 1958, im Sommer 1959 und ein drittes Mal Anfang Dezember 1959. Schließlich greift er sogar zu einer Drohung. Er, Bauer, werde nicht davor zurückschrecken, entgegen seines eigenen Kuwait-Theaters doch noch einen Auslieferungsantrag an Argentinien zu stellen, wenn die Israelis nicht endlich ihre Unschlüssigkeit überwänden. Dann jedoch wäre Eichmann gewarnt.

Am 6. Dezember 1959 notiert Israels Ministerpräsident David Ben-Gurion in sein Tagebuch: »Ich habe vorgeschlagen, (Fritz Bauer) möge niemandem etwas sagen und keine Auslieferung beantragen, sondern uns seine Adresse geben. Wenn sich herausstellt, dass er dort ist, werden wir ihn fangen und hierher bringen.« Damit ist die Entscheidung gefallen. »Isser wird sich darum kümmern«, fügt Ben-Gurion noch hinzu. Isser Harel, der israelische Geheimdienstchef, leitet persönlich die Mossad-Operation.

Fritz Bauer versorgt die Israelis weiter mit Beweismitteln gegen Eichmann – dafür bestellt er den 27-jährigen Michael Maor nachts in sein Büro. Aber welche Fortschritte der Mossad macht, das erfährt er von nun an nicht mehr. Nach Wochen der Funkstille, am 22. Mai, ruft ein israelischer Kontaktmann schließlich bei Bauer in Frankfurt an, er bittet um ein Treffen am nächsten Tag und verspricht, dass er »vielleicht« eine gute Nachricht haben werde. Man verabredet sich in einem Frankfurter Restaurant. Doch zur vereinbarten Uhrzeit taucht der Israeli nicht auf. Bauer steigert sich von Minute zu Minute in eine größere, fieberhafte Unruhe hinein, halb aus Vorahnung, halb aus Besorgnis – bis nach einer halben Stunde der Israeli, die Hände noch ölig von einer Reifenpanne, zur Tür hereinkommt und sofort mit der Nachricht herausplatzt.

Fritz Bauer habe bei der Umarmung Tränen in den Augen gehabt, schreibt Isser Harel in seinen Erinnerungen. Erst zweieinhalb Stunden später erfährt auch der Rest der Welt, dass Eichmann verhaftet und bereits in Israel eingetroffen ist; durch eine Erklärung David Ben-Gurions, der um 16 Uhr Ortszeit in Jerusalem vor die Knesset tritt.

Dass hinter all dem die Initiative eines einsamen deutschen Staatsanwalts steckte, erfährt die Welt nicht. Bauer will es so. Er hütet das Geheimnis eisern, denn er, der an allen Vorschriften vorbei gehandelt hat, wäre sein Amt in Deutschland sonst auf der Stelle los.

Der Jerusalemer Generalstaatsanwalt Haim Cohn schreibt Bauer: »Ich brauche nicht zu sagen – und sowieso kann ich es brieflich nicht –, wie sehr wir Ihnen verbunden sind, nicht nur in Dankbarkeit, sondern auch in dem Bewußtsein der Gemeinsamkeit des Zieles und des Erfolgs.«

Wie sehr muss es Bauer quälen, als 1960 die ganze Welt nach Jerusalem schaut, wo der Eichmann-Prozess in einem riesigen Theatersaal auf die Bühne kommt. Der Prozess wird von der israelischen Justiz als Medienereignis inszeniert, als eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust, die das bis dahin herrschende Schweigen in der Gesellschaft aufbricht. Davon hat auch Fritz Bauer geträumt, wie er seinen Mitarbeitern in Frankfurt einmal anvertraut, wobei er nur bedauere, dass das israelische Gericht zur Todesstrafe greifen wolle, auch weil Eichmann dann künftig nicht mehr als Zeuge zur Verfügung stehe.

Nur kurz macht Bauer den Versuch, die Adenauer-Regierung dazu zu bewegen, zumindest einen symbolischen Auslieferungsantrag an Israel zu stellen – einfach um zu dokumentieren, dass eine Anklage Eichmanns dringender aus dem Munde der Deutschen kommen müsste als aus dem Munde der Israelis. Aber Bonn lehnt ab. Und Bauers Versuch imponiert nicht einmal denen, die ihm wohlgesinnt sind: Fritz Bauer sei »Jude, also gilt die ganze Sache ja nicht«, schreibt Hannah Arendt damals an ihren Freund Karl Jaspers.

»Ich habe gehört, Sie hätten Eichmann gefangen«, sagt einmal ein junger Frankfurter Freund zu ihm. Da hat Bauer offenbar nicht ganz an sich halten können mit seinem Eichmann-Geheimnis, er hat es einer Freundin zugeflüstert, woraufhin auch sie es offenbar nicht ganz für sich behalten hat. »Wo haben Sie das her?«, fragt Bauer den Freund erschrocken.

Darauf will der zwar nicht antworten. Aber allein schon der Umstand, dass Bauer nicht abstreitet, sagt ihm viel.

»Wie steht’s denn mit Simon Wiesenthal?«, hakt der junge Freund nach. »Es heißt doch immer, er habe die Spur von Eichmann aufgetrieben.« Da lacht Bauer leicht und sagt: »Ja, er nennt sich ja auch Eichmann-Hunter. So kann er sich auch nennen, gefangen hat er ihn allerdings nicht. Gejagt, ja.«

Wie groß Bauers Rolle im Zentrum der Jagd auf Eichmann wirklich gewesen ist, erfährt die Welt erst im August 1968, als die israelische Zeitung Ma’ariv das Geheimnis lüftet und ein Vertrauter Ben-Gurions, der Schriftsteller Michael Bar-Zohar, die Geschichte bestätigt. Die Israelis haben so lange gewartet, bis Fritz Bauer keine Nachteile mehr erleiden kann; bis er gestorben ist.

Das ganze Drama, das sich zu Lebzeiten Fritz Bauers weithin im Verborgenen abspielte, wird dann erst Jahrzehnte später langsam aufgedeckt. Das ist verblüffend. So viele positive Identifikationsfiguren hat die deutsche Nachkriegsgeschichte nicht aufzuweisen. So viele Beispiele für Zivilcourage hat auch die Juristenschaft nicht.

Fritz Bauer hat es virtuos verstanden, von der kleinen Bühne des Gerichtssaals aus große politische Debatten zu entfachen – am meisten sicherlich in dem von ihm initiierten großen Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 bis 1965, »der sich in vieler Hinsicht wie eine Ergänzung zum Prozeß in Jerusalem liest«, wie Hannah Arendt damals schrieb. Vor allem in diesem Zusammenhang ist Bauers Name heute bekannt: Nicht nur den Eichmann-, auch den Auschwitz-Prozess hätte es ohne ihn nicht gegeben. Der Mann, der die Deutschen mit ihrer Geschichte konfrontierte, hatte dabei auch selbst eine faszinierende Geschichte, doch haben die beiden hervorragenden wissenschaftlichen Arbeiten über ihn – Matthias Meuschs 2001 erschienene Dissertation Von der Diktatur zur Demokratie. Fritz Bauer und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Hessen (1956 – 1968) und Irmtrud Wojaks 2009 erschienene Habilitationsschrift Fritz Bauer 1903 – 1968. Eine Biographie – sie einem breiteren Publikum nur wenig zugänglich machen können. Und vor allem sind weiße Flecken geblieben.

Auf Formularen nennt Bauer sich in der Nachkriegszeit »glaubenslos«, über seine Jugend schweigt er beharrlich, zu anderen Juden hält er sogar auffallend Distanz – deshalb nahm man bislang an, Fritz Bauer, der aus einer assimilierten jüdischen Familie stammte, habe nie viel mit seiner jüdischen Herkunft verbunden. Neue Quellen erzählen jedoch eine andere Geschichte. Als Heranwachsender hat er zum Judentum durchaus ein lebendiges Verhältnis, in der kleinen jüdischen Welt Württembergs engagiert er sich gern, und noch 1945 nennt er sich selbst stolz einen Juden. Erst als er 1949 aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrt, beginnt er, diesen Teil seiner Biografie peinlich vor der Öffentlichkeit zu verbergen – was viel über das damalige Klima in der Bundesrepublik aussagt.

Bauers Studienjahre in der Weimarer Republik, während derer er sich in einer jüdischen Studentenverbindung engagierte und seine Bundesbrüder zum Widerstand gegen den zunehmenden Campus-Antisemitismus aufstachelte, waren bisher großteils unbekannt. Auch die heftigen Auseinandersetzungen mit Antisemiten, in die Bauer bereits als junger Amtsrichter geriet, schlummerten bislang unentdeckt in Gerichtsakten.

Tief im Kopenhagener Staatsarchiv, zusammengehalten von einem rot-weißen Faden, liegen seit Jahrzehnten auch Berichte darüber, wie Bauer als junger Mann im Exil wegen homosexueller Handlungen vernommen wurde. Dem Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hätte diese Nachricht später, wäre sie je bekannt geworden, zum Verhängnis werden können – noch in den 1960er-Jahren wurde Homosexualität in Deutschland als Straftat verfolgt. Relevant ist sie heute nur noch deshalb, weil Bauer hier ein Geheimnis zu hüten hatte; ein weiteres. Vielleicht auch, weil sich seine antiautoritäre Ader dann noch ein bisschen besser verstehen lässt.

Halb Politiker, halb Bohemien, begrüßte er 1958 die Häftlinge in einem hessischen Gefängnis mit: »Meine Kameraden!« – unerhört in der Adenauerzeit. Als ihm einmal bei einer Podiumsdiskussion die Frage gestellt wurde: »Was kann man tun, um den allgemeinen Aggressionsdrang abzubauen, der unser Unglück ist?«, da rief Bauer in den Saal zurück: »Mehr Sexualität! Auch in der Literatur! Ich bin gegen das Verbot des Marquis de Sade!« Und als einmal gegen Ende der 1950er-Jahre einige Verleger, Ministerialbeamte und Journalisten zusammensaßen, um auf Einladung des SPD-Ministerpräsidenten Georg August Zinn über einen Entwurf für ein modernes hessisches Pressegesetz zu beraten, da kamen die radikalsten Vorschläge im Sinne einer kompromisslos verwirklichten Pressefreiheit in dieser Runde von dem dauerrauchenden, schlagfertigen Juristen mit dem leicht ungeordneten Haar – woraufhin ein ahnungsloser Journalist irgendwann fragte: »Verzeihung, von welcher Zeitung kommen Sie?«

Das war die Rolle seines Lebens: der Ankläger, der nicht aus Härte oder Vergeltungsdrang streitet. Sondern aus verzweifelter Liberalität. Er hat sein Land etwas aufgehellt in einer Zeit, in der es noch immer sehr düster war. Er hat es nachhaltig verändert, als Ankläger und als Strafrechtsreformer. Um zu begreifen, wie es dazu kam, kommen im Folgenden aber nicht nur Dokumente zu Wort, bekannte wie bislang unbekannte, sondern vor allem auch Zeitzeugen, die Fritz Bauer erlebt, die ihn teils geliebt, die unter seiner Verletzlichkeit und Unfähigkeit zu echter Nähe gelitten und die sich am Ende teils auch gegen ihn gewandt haben.

Nachts klingelt in seiner Wohnung oft das Telefon: »Judenschwein verrecke!«, bellen Unbekannte in den Hörer. Von Frühjahr 1964 an müssen die Räume, in denen der Auschwitz-Prozess stattfindet, vor jedem Prozesstag nach Sprengstoff abgesucht werden, Bauers Büro erhält eine Bombendrohung. Die Drohbriefe, die sich bei ihm häufen, füllen Aktenmappen, beschriftet mit »Zustimmende Zuschriften« oder »Irre Zuschriften.« Doch als die Schriftstellerin Ingrid Zwerenz ihn einmal gegen Ende der 1960er-Jahre für ein Buchprojekt bittet, anonyme Droh- und Schmähbriefe einzusenden, da signalisiert Fritz Bauer, dass er die Anfeindungen sogar mit Humor nehmen könne. Während Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser und andere abwinken oder mitteilen, sie würden Hasspost prinzipiell sofort in den Papierkorb sortieren, schickt Fritz Bauer mit freundlichen Grüßen ein besonders skurriles Exemplar ein. Es ist eine Postkarte, beidseitig eng mit Schreibmaschine beschrieben. Der Absender nennt sich »Kölner Kreis«. Als Adressat steht auf der Karte »Oberstaatsanwalt Bauer«. Als Anschrift steht darunter nur »Charakterkopf I a, Frankfurt«.

Vielleicht findet Bauer Gefallen daran, dass der Postbote mit diesen wenigen Informationen genug anzufangen wusste, um das Schreiben zuzustellen. Vielleicht lässt ihn aber auch nur der krude Text der Karte schmunzeln. »Wir stellen uns unter einem Staatsanwalt einen Mann vor«, so lehrmeistert der anonyme Verfasser dort, »der für Ordnung, Moral und Sauberkeit im Staat eintritt!« Fritz Bauer aber tue das genaue Gegenteil.

2

Ein jüdisches Leben: Worüber der umstrittenste Jurist der Nachkriegszeit nie spricht

Ein Feuerkopf verstummt: Dr. Bauers gesammeltes Schweigen

Frage an Fritz Bauer, den Mann, der die Deutschen mit Auschwitz konfrontiert hat: »Haben Sie als Kind oder als junger Mann unter Antisemitismus zu leiden gehabt?« Die Frage hängt für einen kurzen Moment in der Luft, bevor die vielen Fernsehzuschauer Bauers freundlichen, schwäbisch gefärbten Bass mit der Antwort hören. Es ist eine unschuldige Frage. Aber eine gefährliche.

Um eine Gruppe von Cordsesseln in Bauers Frankfurter Büro sind Lampen aufgebaut, die den Moment ausleuchten. Es ist August 1967, man sitzt neben einem dunklen, wilden Gemälde des Frankfurter Expressionisten Siegfried Reich an der Stolpe. Fritz Bauer, weißes, flammendes Haar und Hornbrille, fläzt etwas verdreht im Sessel, was ein Hosenbein hochrutschen und eine helle Socke und etwas Männerbein aufblitzen lässt, und natürlich raucht er, was bei nachdenklichen Gesprächen dieser Art das Genussmittel der Wahl ist, eine kleine Zigarre. Er muss dem deutschen Fernsehpublikum nicht mehr vorgestellt werden. Sein Name steht stellvertretend für eine Abrechnung mit der NS-Vergangenheit in einer Schärfe, die vielen Deutschen zu weit geht. Zu dieser Zeit ist er der bekannteste und, den Drohbriefen und dem jüngst aufgedeckten Mordkomplott nach zu urteilen, auch meistgehasste Staatsanwalt des Landes. Erst im vergangenen Jahr haben zwei Rechtsextreme geplant, ihn, »den Hauptverantwortlichen für die Kriegsverbrecher-Prozesse«, gemeinsam mit Willy Brandt und dem Schriftsteller Günter Grass umzubringen. Unter anderem der Umstand, dass Bauer eine Westentaschenpistole besitzt, hat ihr Komplott verkompliziert.

Rachsüchtig nennen sie ihn. »Wenn man Sie, Herr Dr. B., einmal im Fernsehen angesehen hat, dann spürt man, daß Sie durch und durch mit grenzenlosem Haß erfüllt sind«, schreibt der Verfasser eines typischen Schmähbriefs. Ein anderer: »Haben Sie in Ihrer blinden Wut denn noch nicht verstanden, daß einem sehr großen Teil des deutschen Volkes die sogenannten Nazi-Verbrecher-Prozesse lang aus dem Hals hängen! Gehen Sie doch dorthin, wohin Sie gehören!!!« Doch die Frage, ob Bauer auch von persönlichen Motiven angetrieben wird, stellen sich nicht nur einzelne Verrückte. Deshalb ist die Antwort zu seinen persönlichen Erfahrungen mit dem Antisemitismus so heikel. Deshalb wägt er seine Worte jetzt sehr genau.

Er könnte dem Fernsehpublikum erzählen, wie er als jüdischer Student von Sportklubs und Studentenverbindungen ausgeschlossen wurde; wie er sich als 28-jähriger Amtsrichter gegen Angriffe der NS-Presse als »Jude Bauer« verteidigen musste; wie er von 1933 an nicht mehr als Jurist arbeiten durfte; wie seine Familie enteignet und zweimal in die Flucht getrieben wurde; wie ihm als Jude noch nach dem Krieg die Rückkehr in den deutschen Staatsdienst als »inopportun« erschwert wurde. Aber stattdessen erzählt er eine einzige unschuldige Episode aus der Grundschulzeit. Ein paar Mitschüler hätten ihn, den Bebrillten, in der ersten Klasse verprügelt, aus Eifersucht über ein Lob des Lehrers. Wobei im Rahmen ihrer kindlichen Beschimpfungen auch der Satz gefallen sei: »Deine Familie hat Jesus umgebracht.«

Das ist alles. Der Umstand, dass Kinder im christlichen Religionsunterricht aufschnappen, »die Juden« hätten Jesus getötet, beginnt natürlich nicht mit dem Nationalsozialismus und endet auch nicht mit ihm. Im Vergleich zu dem, was Bauer noch zu berichten hätte, ist es fast schon eine Petitesse.

Wenn es um seine persönlichen Erfahrungen als Jude geht, schweigt er lieber. Die schwedische Polizei hatte am 24. Oktober 1943 als Grund von Fritz Bauers Flucht aus seinem ersten Exilland Dänemark notiert: »Judenverfolgung«. Doch auf die Frage »Politisch, rassisch oder religiös Verfolgter« antwortet er nach 1949 stets nur ausweichend: »Politisch Verfolgter«, und als ihn 1960 der Bürgermeister seiner Heimatstadt Stuttgart bittet, einige persönliche Erinnerungen für eine geplante Ausstellung über die Verfolgung »jüdischer Mitbürger« in Stuttgart beizutragen, da lehnt Bauer sofort ohne Begründung ab und teilt noch vorsorglich mit: »Ich glaube nicht, daß ein Mitglied meiner Familie die Absicht haben dürfte, von sich zu berichten.«

Der Ablauf des TV-Interviews auf den Cordsesseln ist mit der Interviewerin abgesprochen. Nicht nur er, sondern auch sie, Renate Harpprecht, ist eine jüdische NS-Überlebende: Im Alter von 21 Jahren hatte sie bereits die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen durchlitten, von ihrer Befreiung durch die Briten im April 1945 ist ihr, wie sie Jahre später erzählt, noch die drückende Hitze in der Lüneburger Heide und der süßliche Gestank Tausender verwesender Leichen in Erinnerung. Bauer hat also Gelegenheit gehabt, sich seine Antwort zurechtzulegen, und weiß sich jemandem gegenüber, der seine Erlebnisse versteht. Doch vor den Fernsehkameras im August 1967 bringen beide, Harpprecht wie Bauer, nichts zur Sprache, was die enorme biografische Kluft zwischen ihnen und den meisten anderen Deutschen sichtbarer machen könnte. Vielmehr nutzt Bauer die Gelegenheit sogar, um das glatte Gegenteil zu betonen: Wenn überhaupt, dann mache ihn seine Lebensgeschichte für die Sorgen der Deutschen sogar besonders verständnisvoll. »Damals mit sechs Jahren«, so führt er seine Erzählung über die Grundschulhänselei zu Ende, »begann ich unter dem zu leiden, was man eigentlich heute Kollektivschuld nennt.« Das Wort klingt nach. Die Botschaft: Was heute so viele Deutsche von den NS-Prozessen befürchten, das lehne auch ich schon seit frühester Kindheit aus eigener leidvoller Erfahrung ab. Der Vergleich ist schrecklich schief. Doch das Signal ist stark.

Dass Fritz Bauer jüdisch ist, ist ein Thema in diesen Jahren; für anonyme Briefeschreiber und Anrufer in der Nacht, die ihm Rachsucht unterstellen, aber auch für Politiker und Journalisten. Selbst für seine Freunde wird es zu einer der ersten Eigenschaften, die ihnen später zu ihm einfallen. »Fritz Bauer war ein herrlicher Feuerkopf«, erinnert sich Bauers politischer Mitkämpfer, der zeitweilige Berliner FDP-Justizsenator Jürgen Baumann. »Ein großartiger Mann. Ein dreiviertel Jude war er, glaube ich. (Wie Baumann auf die Qualifikation »dreiviertel« kommt, ist nicht ersichtlich, da alle Großeltern Bauers jüdisch waren, R. S.) Damit ist er ein Jude. Eigentlich war er Sozialist.« Dabei bezeichnet sich Bauer auf Formularen seit 1949 als »glaubenslos«.

Als Mitte der 1960er-Jahre ein junger Freund Fritz Bauers die unschuldige Frage stellt: »Sind Sie eigentlich Jude?«, da antwortet Bauer nur kühl: »Im Sinne der Nürnberger Gesetze: Ja.« Deutlicher könnte er kaum sagen, dass er darin eine ärgerliche Fremdzuschreibung sieht. Ob er überhaupt jemals ein Verhältnis zum Judentum gehabt hat, das über das hinausgeht, was ihm der Antisemitismus aufgezwungen hat, fragt sich der junge Freund danach. Schließlich gibt es auch andere berühmte Beispiele für Deutsche, die sagen, erst Hitler habe sie zu Juden gemacht.

»Im Sinne der Nürnberger Gesetze: Ja«: Wie fremd hätten diese Worte allerdings auf Fritz Bauers Großvater gewirkt, den Mann, der die Kaiserzeit hindurch die jüdische Gemeinde in Tübingen zusammenhielt, der Gebete sang und auf seinen Knien einen aufmerksamen, einen sogar begeisterten jungen Zuhörer für seine Erzählungen aus Thora und Talmud hielt: den Enkel Fritz. Der Grund für Fritz Bauers Schweigen nach 1945 liegt jedenfalls nicht darin, dass er nichts zu erzählen hätte.

Eine Familie, die dazugehören will: Kindheit in der Kaiserzeit

Im Eckhaus der Großeltern am Ende eines gepflasterten Tübinger Sträßchens eröffnet sich für den kleinen Buben eine magische Welt. »Alles, auch alles hatte seine Reize«, erinnert er sich später. »Wie viele Geheimnisse gab es nicht in der Kronenstraße 6.« Für Fritz Max Bauer, der am 16. Juli 1903 in Stuttgart zur Welt gekommen ist, ist dieses Tübinger Eckhaus mehr noch als sein eigenes Elternhaus der Ort, an dem er all das Schöne aufsaugt, das seiner Familie etwas bedeutet. »Alles lag in einem seltsamen Zwielicht. Dabei waren es die einfachsten Dinge der Welt, häufig nur Dinge, die eine oder zwei Generationen zurücklagen.«

Hier »hat die ›Religion‹ immer ihren tieferen, inneren Sinn gewonnen«, erinnert sich Fritz Bauer in einem Brief an seine Mutter im Jahr 1938, »das Alte Testament wurde angesichts der Generationen, die bildhaft auf mich niedersahen, ja angesichts der alten Möbel, nicht zuletzt angesichts Großvaters, der namentlich in der Zeit nach dem Tod der lieben Großmutter einen alttestamentarischen Eindruck auf mich machte, ganz anders lebendig als in der Schule.« Die Regale hier stehen voller Bücher, Fotoalben und geheimnisvoller Bildbände, Blumen aus Jerusalem heißt einer. Und das Gelobte Land ist auch in Düften präsent: »Olivenblüten, Orangenblüten und was der Orient an Blumen hervorbringt, war zu Büscheln gefaßt und wie in einem Herbarium aufbewahrt«, erinnert sich Bauer. Die Ortsbezeichnungen, die der junge Fritz unter den Büscheln liest, weisen ins damalige Palästina: »Erinnerung an Samaria«, »Blüten vom Ölberg«, »Veilchen von Nazareth und Tiberias«. Die Tatsache, dass er sich noch als Erwachsener im Jahr 1938 an diese biblischen Ortsnamen erinnern kann, spricht dafür, dass sie ihm schon als Junge etwas gesagt haben.

Sobald Fritz Bauer über das Fensterbrett der Großeltern hinausragt und nach außen sehen kann, tut er es mit großen Augen. Kleine bunte Häuser drängen sich am Ufer des Neckar, wie er später schwärmt, »ineinander geschachtelte Dächer, Fenster mit Blumen und Wäsche und alles von der schwäbisch-stolzen und trutzigen Stiftskirche überragt.« In der Wohnung flitzt der Junge, der schon bald eine kleine, metallumrandete Brille trägt, zwischen dem schweren, großbürgerlichen Mobiliar der Großeltern mütterlicherseits herum, zwischen Gegenständen aus dunklem Holz und teurem Leder, die den Glanz vergangener Zeiten verströmen oder, wie die verblasste Chrysanthemen-Tapete im Gästezimmer, auch ihre Schrulligkeit. Hier turnt er über das hinkende Sofa, »dessen Eingeweide zeitlebens durch einen schweren Stoff mit bunten Blumen verdeckt waren«, und stets folgt ihm dabei seine Schwester Margot, die knapp drei Jahre jünger ist. Fritz Bauer hat auch viele Cousins und Cousinen, denn seine Mutter hat fünf Geschwister; aber die meisten von ihnen sind früh nach Amerika ausgewandert. In Bauers Erinnerung ist es stets nur die Schwester Margot, mit der er spielt. Und nichts ist für beide aufregender als die Verheißungen im Stockwerk unter der großelterlichen Wohnung.

Hier betreiben die Großeltern ein Bekleidungsgeschäft, eine gute Adresse in Tübingen. Gelegentlich dürfen Fritz und Margot darin allein bleiben, als seien sie die Herren über die gesamte Warenpracht. Insgeheim sind sie froh, wenn in solchen Momenten nicht gerade ein Kunde hereinkommt, »wußte doch keiner was Kluges zu reden, falls wirklich jemand mit einem Wunsche kam«. Stattdessen können sie sich dann ganz dem widmen, was sie als Kinder am meisten fasziniert: Eine große Kiste mit der Aufschrift »Berufskleidung«, die eines Tages verschlossen im Laden steht, bleibt davon besonders in Erinnerung. Das Wort weckt die Phantasie. Fritz und Margot, die oft Kunden ein- und ausgehen sehen, stellen sich darunter mindestens eine stolze Offiziersuniform vor, mit goldenen Knöpfen, glänzenden Schulterstreifen, edlem Stoff, der Pracht eines Soldaten eben, wie auch Fritz Bauers Vater Ludwig einer war. Oder die Uniform eines jener »Polizisten mit Pickelhaube, Schleppsäbel und martialischem Schnurrbart«, die dem jungen Fritz, wie er später bekennt, »als das Großartigste auf Erden erschienen«. Die Geschwister öffnen die geheimnisvolle Kiste und beginnen, sie auszuleeren.

Als sich vor ihnen lediglich lauter einfarbige Kittel und Schürzen auftürmen, ist die Enttäuschung groß.

So früh haben sie die Weltsicht der Familie verinnerlicht: Die Familie, in der Fritz und Margot Bauer aufwachsen, tut sich nicht durch Skepsis gegenüber der autoritären Monarchie mit ihren Schleppsäbeln und Schnurrbärten hervor, die sie als Juden diskriminiert, sondern im Gegenteil durch betonte Treue und Bewunderung. Fritz Bauers Tübinger Großvater, der grauhaarige Gustav Hirsch, dessen sanfte Augen über einen buschigen Schnurrbart blicken, ist ein angesehener Kaufmann in dem nationalkonservativ dominierten Universitätsstädtchen. Er ist in dieser Stadt auch »Politiker«, wie Fritz’ Mutter ihrem staunenden Sohn einmal erklärt: Gustav Hirsch arbeitet als Schriftführer und Kassierer im Vorstand der gemeinnützigen Bürgerstiftung Tübingen mit. Man bringt dort Trinksprüche auf den württembergischen König aus, man organisiert allerlei Geschäfte der Stadt, man zeigt sich als Bürger – und zu den Männern mit den Pickelhauben und den glänzenden Schulterstreifen pflegt man selbstverständlich eine respektvolle Nähe. Gustav Hirsch leitet als Synagogenvorsteher auch das Gemeindeleben der Juden in Tübingen. Es ist ein Amt, das er im Jahr 1900 von seinem Vater Leopold übernommen hat und das er seinerseits im Jahr 1925 weitergeben wird an seinen ältesten, ebenfalls Leopold genannten Sohn, den Onkel von Fritz Bauer. Damit ist Gustav Hirsch der erste Ansprechpartner für die staatliche Israelitische Oberkirchenbehörde; Rabbiner und jüdische Religionslehrer sind zu dieser Zeit Beamte. In den Augen des Enkels Fritz ist Gustav Hirsch ein Mensch, der »Hinz und Kunz mit Rat und Tat« beisteht und seine Umwelt mit »weitausholenden Erörterungen vieler Dinge zwischen Himmel und Erde« beeindruckt. Der Junge ist voller Bewunderung. »Auch meint die Wissenschaft«, so schreibt er 1938 an seine Mutter, »der Großvater spiegele sich im Enkel.«

Erst seit den 1860er-Jahren haben Juden in Württemberg überhaupt die Chance, die Bürgerrechte zu erlangen; Anträge darauf sind aber weiterhin individuell beim Gemeinderat zu stellen. Gustav Hirsch hat die Bürgerrechte erst mit 27 Jahren erworben, im Jahr 1875. In ganz Deutschland stellen Juden zu dieser Zeit einen Bevölkerungsanteil von weniger als einem Prozent. Da ihnen die Landwirtschaft lange verboten gewesen ist, leben sie vor allem in größeren Städten, wo sie dann teils einen etwas größeren Prozentsatz ausmachen, etwa in Hamburg oder Berlin. In Tübingen aber, zwischen Weinbergen und einer Universität, die erst seit 1819 jüdische Studenten zulässt, besteht die gesamte jüdische Minderheit in Fritz Bauers Kindheitstagen aus nur wenigen Familien, 139 Menschen zählen im Jahr 1910 dazu, bei einer Gesamtbevölkerung von rund 19 000.

Im Staatsapparat des württembergischen Königs sind Juden weiterhin an vielen Stellen unerwünscht, was allen Träumen, die der »Politiker« Gustav Hirsch vielleicht haben mag, Grenzen setzt. So hat er erlebt, wie sein Bruder Robert sich nach dem zweiten juristischen Staatsexamen in Tübingen 1884 so lange vergebens um eine Stelle als Amtsrichter bemüht hat, bis ihm im Februar 1886 der württembergische Justizminister persönlich von weiteren Bewerbungen abgeraten hat; denn er nehme »Anstand an seiner Konfession«. Gerade weil die Emanzipation der Juden unvollständig ist, legen jene besonderen Wert darauf zu beweisen, dass sie keineswegs anders sind als ihre christlichen Nachbarn: Gustav Hirsch hält seine sechs Kinder zu Bildung und Fleiß an, so wie es schon sein Vater getan hat, der Gustav und seine sieben Brüder jeden Tag auf den weiten Weg zu einem Gymnasium im nächsten Ort schickte und ihnen vorlebte, dass sie ihr deutsches Vaterland mindestens so sehr zu verehren hätten wie die Nachbarn, die ihnen das Deutschtum absprechen wollten. Im selben Geist lebt Gustav Hirschs Tochter Ella auch mit ihrem Ehemann – und den Kindern Fritz und Margot.

Bei Tisch, so erinnert sich Fritz Bauer, gilt der Ausspruch: »Setz dich hin und halt’s Maul. Wenn der Papa spricht, hast du nichts zu sagen.« Noch Jahrzehnte später plagen ihn »manchmal Albträume, wenn ich daran denke, wie ich am Sonntagmittag die Frechheit besaß, meinen linken Arm zu bewegen statt ihn brav am Tisch zu haben«. Bauers Eltern sind ein ungleiches Paar. Die Mutter ist eine zarte Erscheinung und erzieht die beiden Kinder liebevoll, sie hört ihnen zu, »sie hat alles verstanden, was Fritz gemacht hat«, erinnert sich die Schwester Margot. Später, als die Mutter an Krebs erkrankt, schreibt Fritz Bauer ihr jeden Tag bis zu ihrem Tod im Jahr 1955. »Wenn er sich irgendjemandem gegenüber geöffnet hat«, meint die Schwester, »dann gegenüber der Mutter.« Aber der Vater, Ludwig Bauer, der während der Woche fast immer geschäftlich unterwegs ist, bringt am Wochenende Strenge ins Haus.

Fritz Bauer wird auf das traditionsreiche Eberhard-Ludwigs-Gymnasium für Knaben geschickt, ein Haus mit einer wilhelminischen Fassade wie eine Trutzburg. Die Grünanlage davor ist vollständig der Geometrie unterworfen. Der Schwerpunkt der Schule liegt auf Griechisch und Latein, viele der Schüler sind Söhne von Pfarrern, Kaufleuten, Beamten, Industriellen und Adligen. Darunter ist auch der Spross des württembergischen Freiherrn Konstantin von Neurath, der später Außenminister unter Hitler wird, ein Junge, »der so begabt war«, erinnert sich Fritz Bauer, »dass er sogar in Geografie Nachhilfe bekam«. Auch die Söhne des Grafen von Stauffenberg, damals Oberhofmarschall des württembergischen Königs, werden auf das Gymnasium geschickt, wo Bauer ihnen in der Theatergruppe begegnet.

Der Nimbus des Klaviers als Inbegriff deutscher Bürgerlichkeit – in dieser Epoche wird er begründet, und so ist es keine Frage von Neigung oder Interesse, dass die Kinder Fritz und Margot Bauer zum Klavierunterricht geschickt werden. Neun oder zehn Jahre alt, klopfen sie an der Tür des Fräuleins Heimberger, setzen sich auf den kleinen Drehstuhl und spielen: Czernys Schule der Geläufigkeit zum Beispiel, eine Sammlung schwieriger, schneller Etüden, welche die Finger trainieren sollen und deshalb staubtrocken zu exekutieren sind, ohne das Pedal, das die einzelnen Töne sonst mit warmem Nachhall gnädig verwischt. Auf diese Weise wird jeder noch so kleine Fehler hörbar. »Nach wenigen Augenblicken, wenigen Stunden war ich schon böse«, erinnert sich Fritz Bauer. Das Fräulein Heimberger »hatte die Unverschämtheit besessen, einen Mann, nämlich mich, zu prügeln. Sie schlug nämlich den Takt auf meinem Arm, und ich hatte das Gefühl, das sei meiner unwürdig. Nach einiger Zeit hatte ich auch Czerny und ähnliche Dinge satt.«

Beim Stöbern zu Hause findet der junge Fritz Bauer etwas viel Aufregenderes: ein Notenheft, das seinem Vater gehört. »Da gab es jedenfalls ganz unten am Klavier, soweit meine Händchen reichten, tiefe und dunkle Töne und das Rauschen des Rheins, die ganze Schönheit des Rheingolds. Hier erging ich und ergötzte mich und ich hatte das Gefühl, hier in die tiefsten Tiefen deutscher Musik eingedrungen zu sein.« Es handelt sich um die Ouvertüre zum Rheingold, einem Werk des Komponisten Richard Wagner, der zwar mit einem antisemitischen Aufsatz von sich reden gemacht hat – Das Judenthum in der Musik, zuerst veröffentlicht 1850, erweitert und neu veröffentlicht 1869 –, der sich aber zeitlebens der Bewunderung ausgerechnet vieler Juden nicht erwehren konnte. Darunter offenbar auch Ludwig Bauer, 1870 als zweites von fünf Kindern einer jüdischen Familie im ländlichen Ellwangen geboren.

Seine Geschichte ist die eines Aufstiegs durch äußerste Disziplin. Noch eine Generation zuvor durften Juden vielfach nicht mit neuen, sondern nur mit alten Kleidern handeln. Jetzt betreibt Ludwig Bauer in Stuttgart gemeinsam mit seinem Bruder Julius einen gut gehenden Handel mit Stoffen am laufenden Meter. Fünf Mitarbeiter hat ihr Betrieb, und als Mitgesellschafter bringt Ludwig Bauer in den 1930er-Jahren ein Jahreseinkommen von 40 000 Reichsmark nach Hause, eine überaus stolze Summe. Ein Staatssekretär verdient zur selben Zeit gerade 26 500 Mark, ein Arzt im Durchschnitt 12 500. Ludwig Bauer hat es zu Wohlstand gebracht. Seine elf Jahre jüngere Frau Ella bewahrt, obwohl man im Alltag bescheiden lebt, in ihrer Schmuckschatulle eine goldene Damenarmbanduhr von 14 Karat und einen Brillantring auf. Als 1914 die Nachricht vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs eintrifft, da genießt die Familie gerade einen Badeurlaub im vornehmen belgischen Blankenberge, mit »vier, fünf riesigen Rohrplattenkoffern«, wie sich Fritz Bauer erinnert. Die Mutter widmet sich in einem changierenden Kleid dem Tango, die Kinder sammeln Seesterne am Strand.

Als der Erste Weltkrieg ausbricht, vernimmt man das mit derselben bizarren Gelassenheit wie Millionen anderer Deutscher. Der damals elfjährige Fritz Bauer erinnert sich später, wie der Kriegsausbruch lediglich die Unpässlichkeit mit sich gebracht habe, dass infolge der verfrühten Abreise aus dem Strandurlaub die Koffer zurückgeblieben seien. »Aber die Familie Bauer war überzeugt, dass es der deutschen Kriegsmacht gelingen wird, sehr schnell Belgien zu erobern. Und eigentlich war die Eroberung Belgiens der Versuch der Eroberung unserer Koffer … Der Glaube der Bauers an die Eroberung von Größerem, von Antwerpen und so weiter, insbesondere auch der Glaube an die Eroberung unserer Koffer, wurde nicht enttäuscht. Ich möchte annehmen, im Oktober oder November traf die Nachricht der Reichsbahn ein: Die Koffer sind in Stuttgart eingetroffen!«

Für echte Kriegsbegeisterung ist Ludwig Bauer möglicherweise zu klug. »Im 20. Jahrhundert gibt es keinen Krieg«, pflegt der Mann, der die liberale Frankfurter Zeitung liest, zu sagen, »das ist ganz unmöglich, wir sind fortgeschrittene Menschen, Krieg ist ausgeschlossen.« Doch seinen Kindern lebt er vor, dass zu einer Existenz als anerkannter Bürger nicht nur Fleiß und Tüchtigkeit gehören, sondern auch demonstrativer Patriotismus. Schon als 22-Jähriger im Jahr 1894, zu einer Zeit also, als Juden noch nicht Offiziere werden konnten, hat Ludwig Bauer sich freiwillig zum Militär gemeldet, ein Jahr lang hat er damals die Uniform der 11. Kompanie des württembergischen Grenadier-Regiments »Königin Olga« getragen, bevor er sich in Stuttgart in die Geschäftswelt begeben hat. Nun, als der Krieg ausbricht, meldet er sich erneut zum Militär und kommt wieder zum selben Regiment. Die Hoffnung, dass der Krieg die sozialen Grenzen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen verwischen werde, bewegt jetzt viele Juden. Als ihnen das württembergische Kriegsministerium die lang ersehnte Erlaubnis erteilt, als jüdische Soldaten vor einem Geistlichen ihrer eigenen Konfession vereidigt zu werden, da feiern sie es bereits voreilig als Ende einer Benachteiligung: Die Zeremonie, bei der jüdische Rekruten im Beisein eines Rabbiners auf den Degen eines Reichswehr-Offiziers vereidigt werden, findet am 16. Juli 1916 in der Ludwigsburger Synagoge statt.

Als sich insgesamt 520 Stuttgarter und Cannstatter Juden an die Front melden, ist neben Ludwig Bauer auch Leopold Hirsch darunter, Fritz Bauers Onkel, der Sohn des Tübinger Synagogenvorstehers. Die Namen von 98 jüdischen Gefallenen werden später auf einem eigenen Ehrenhain des israelitischen Friedhofs in Stuttgart eingraviert – auch als ein sichtbares Zeichen gegen die bald aufkommende Unterstellung, Juden hätten sich gedrückt. Denn statt der erhofften Gemeinschaft im Schützengraben zieht die sich abzeichnende deutsche Niederlage bald eine neue Suche nach Sündenböcken nach sich. Die Diskriminierung der Juden wird schärfer. Von Oktober 1916 an muss die kleine jüdische Minderheit die große, drohende Ankündigung des preußischen Kriegsministers ertragen, man werde im Militär eine peinlich genaue »Judenzählung« durchführen. Deren Ergebnisse werden dann nie offengelegt.

Dass der Schüler Fritz Bauer jüdisch ist, wissen am Gymnasium alle. Zu Beginn jedes Schuljahres fragt der Lehrer Namen und Religionszugehörigkeit der ganzen Klasse ab. Als der Krieg die Versorgungslage in Stuttgart verschlechtert, beginnen ein paar Mitschüler einen Schwarzhandel mit Zucker und altem Gold, und Bauers Mitschüler Fred Uhlman erinnert sich: »Nur eine kleine Gruppe von Jungen nahm an solchen Aktivitäten teil und darunter waren keine Juden. Was hätte das für einen Aufstand gegeben, wenn ein jüdischer Junge darin verwickelt gewesen wäre!« Mit anderen Worten: Man stand unter besonderer Beobachtung. Als Fritz Bauer in dieser Zeit vor die Wahl gestellt wird, ob er Hebräisch oder Englisch erlernen möchte – den Schlüssel zu den alten biblischen Texten, die in der Tübinger Familie seiner Mutter so lebendig sind, oder die Sprache des internationalen Handels –, wählt Bauer Englisch.

Er steht auch nicht beiseite, als seine Mitschüler die Wände ihres Klassenzimmers mit Europakarten schmücken, auf denen sie den je aktuellen Frontverlauf einzeichnen. Als er einmal mit Scharlach im Bett liegt, betrübt ihn das vor allem deshalb, weil er so nicht mehr in der Lage ist, die schwarz-weiß-roten Fähnchen auf der riesigen Europakarte vorwärts zu rücken, die er in gleicher Weise jetzt auch in seinem eigenen Zimmer zu Hause aufgehängt hat. »Zunächst«, so Bauer, »war es die Schuld von Scharlach, später leider Gottes auch die Schuld von der Marneschlacht, die verlorenging.« Dabei ist es aufschlussreich, mit welchen Worten Bauer seinen kindlichen Nationalismus im späteren Rückblick umschreibt. Der Schüler Fritz, so erzählt er, war so überzeugt national, »wie es das Gymnasium verlangte«.

Unter der Strenge des Vaters mag der Junge leiden, seine Haltung aber versteht er gut.

Chanukka und Bar Mitzwa: Erziehung zum Selbstbewusstsein

Als Fritz Bauer, sechs oder sieben Jahre alt, einmal zu Hause wissen möchte, was eigentlich Gott sei, da gibt seine Mutter Ella ihm keine Definition, sondern erklärt dem Buben, er solle sich einfach ein Prinzip merken: Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu.

Ein Zeichen dafür, dass man der Religion fernstand? Nicht unbedingt, diese Worte können auch schlicht dafür stehen, dass die Mutter – »sie war klug«, sagt Fritz Bauer – es verstand, die Quintessenz ihres Glaubens kindgerecht zu erklären. Es gibt die berühmte Anekdote von Rabbi Hillel, dem prägenden jüdischen Religionsgelehrten, der einige Jahrzehnte vor der Geburt Jesu von einem Nichtjuden herausgefordert wurde: »Wenn du mir die ganze Thora auf einem Bein stehend rezitieren kannst, dann trete ich zum Judentum über.« Worauf Hillel sich auf ein Bein stellte und sagte: »Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu. Alles andere sind Erläuterungen. Und jetzt geh und lies selbst.«

Ella Bauer, die Tochter des Tübinger Synagogenvorstehers, scheint ihren fragenden Sohn nicht nur aus Verlegenheit auf diese Goldene Regel verwiesen zu haben, sondern auch aus Belesenheit – die Weisheit des Rabbi Hillel im Hinterkopf.

Das Elternhaus, so erinnert sich Fritz Bauers Schwester Margot, »war liberal-jüdisch, es wurden Feste gefeiert«. Zu Pessach im Frühling sitzen Ludwig, Ella, Fritz und Margot Bauer also zu Hause an der Tafel und gedenken bei vielen Gängen, Wein und Liedern des Auszugs aus Ägypten; zu Neujahr im Herbst tunken sie Apfelschnitze in Honig; zum Lichterfest Chanukka im Winter zünden sie acht Tage lang Kerzen an, jeden Abend eine mehr, bis acht Flämmchen leuchten. Bei alledem bleiben die Kinder Fritz und Margot zwar traurig darüber, dass es eines nie gibt in diesem Haus: Weihnachten, das Fest der christlichen Nachbarn. Es mag sein, dass die Wärme der jüdischen Feste im Haus des strengen Ludwig Bauer nicht ausreicht, um ihnen als hinreichender Ersatz zu erscheinen. Die jüdischen Feste, so erinnert sich Margot, habe man gefeiert, »weil eine Großmutter noch gelebt hat«, was wohl auch bedeutet: eher nicht mit großer Leidenschaft. Aber bemerkenswert ist doch, mit welcher klaren Ablehnung die Eltern auf den Wunsch der Kinder nach einem Weihnachtsbaum reagieren. Die Vorstellung, dass man den Kindern zuliebe Weihnachten als deutsches, nicht unbedingt als christliches Fest betrachten und mitfeiern könne, hat eigentlich gerade Konjunktur unter assimilierten Juden zu dieser Zeit; selbst im Wiener Haus von Theodor Herzl steht eine geschmückte Tanne.

Die Bauers aber sagen Nein. Die religiösen Rituale des Judentums werden bei ihnen weiterhin allein geehrt. Zwischen Chanukka und Pessach wird nicht noch Weihnachten gezwängt. Deutscher Patriotismus und jüdisches Selbstbewusstsein schließen sich nicht aus – darauf beharrt Ludwig Bauer schließlich, und so lässt er an keinem von beidem Abstriche zu.

Ende der Leseprobe