Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

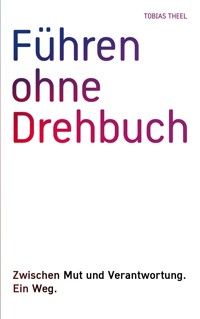

Führung funktioniert nicht mehr nach Plan. Organisationen sind mit Veränderungen konfrontiert, die sich weder kontrollieren noch in Programme fassen lassen. Und doch halten viele aus Angst, aus Gewohnheit, aus Mangel an Alternativen an Routinen fest. Dieses Buch bietet keine Rezepte, sondern Orientierung. Es beschreibt, wie Führung in komplexen, lebendigen Systemen wirksam werden kann: nicht durch Kontrolle, sondern durch Beziehung, Struktur und Haltung. Im Zentrum steht ein Innovationsmodell, das zeigt, wie man mit Komplexität umgehen kann, ohne sie zu reduzieren - indem man sie erlebt, statt sie zu erklären. Führen ohne Drehbuch ist eine Einladung, das eigene Führungsverständnis zu weiten: und Räume zu öffnen, in denen Tiefe, Bewegung und Berührung möglich werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

VORWORT: Nicht wissen, aber gehen

Für wen ist dieses Buch

PROLOG: Der Moment vor der Bewegung

TEIL 1 – Die Leerstelle verstehen

KAPITEL 1 – Innovation ist kein Prozess

KAPITEL 2 – Wenn Methoden zur Maske werden

KAPITEL 3 – Wenn die Welt zu flach wird

KAPITEL 4 – Die unsichtbare Ordnung: Was eine Organisation wirklich ist

TEIL 2 – Die sieben Säulen der Innovation

KAPITEL 5 – Innovation ist nicht gleich Innovation

KAPITEL 6 – Der Weg der Idee: Wie Neues wirklich entsteht

KAPITEL 7 – Die sieben Säulen im Überblick: ein Modell, das sich selbst bewegt

KAPITEL 8 – Säule 1 – Blick vom Framing Plateau – Sinn

KAPITEL 9 – Säule 2 – Erste Schritte im Valley – Einfall

KAPITEL 10 – Säule 3 – Erste Wege im Gebirge – Idee

KAPITEL 11 – Säule 4 – Die Begegnung mit dem Unfertigen – Erfindung

KAPITEL 12 – Säule 5 – Vom Wollen zum Wirken – Innovation

KAPITEL 13 – Säule 6 – Wenn Innovation tragen soll – Business

KAPITEL 14 – Säule 7 – Beenden können – Erfolg

KAPITEL 15 – Warum eine Brücke mehr ist als ein Pfad

KAPITEL 16 – Ein möglicher Weg: Der Prozess, der keiner ist

TEIL 3 – Perspektiven gewinnen

KAPITEL 17 – Die Grenzen der Steuerung und die Logik des Lebendigen

KAPITEL 18 – Führung und Organisation tiefer sehen: Das Mehrdimensionale begreifen

KAPITEL 19 – Der Mythos vom richtigen Mindset: Warum Haltung mehr ist als Einstellung

KAPITEL 20 – Unsicherheit erkennen, zulassen, gestalten

KAPITEL 21 – Die organisierte Dummheit: Warum Systeme oft klüger sind als ihre Regeln

Ausblick

Danksagung

Über den Autor

VORWORTNicht wissen, aber gehen

Wir haben eine Welt geschaffen, in der alles funktionieren soll. Maschinen, Prozesse, Abläufe. Sorgfältig entworfen, auf Effizienz getrimmt, auf Wiederholbarkeit hin optimiert. In dieser technischen Welt zählt, was messbar ist. Was geplant, berechnet, abgesichert werden kann. Was nicht hineinpasst, gilt als Störung. Als Risiko. Als Abweichung. Und doch liegt gerade dort das, was uns als Menschen ausmacht: das Lebendige, das Widersprüchliche, das Unfertige.

Diese Maschinenwelt, wie nützlich sie auch sein mag, ist der Wirklichkeit nicht gleichzusetzen. Sie ist ein Ausschnitt. Ein Ausschnitt, den wir fälschlich für das Ganze genommen haben. Und in diesem Missverständnis liegt das Grundproblem heutiger Organisationen. Denn dort, wo Führung beginnt, reicht Technik nicht mehr aus. Dort geht es nicht um Steuerung, sondern um Beziehung. Nicht um Kontrolle, sondern um Resonanz. Nicht um Wissen, sondern um Wahrnehmung.

Es gibt kein Drehbuch. Nur die Wirklichkeit. Und die Frage, wie wir ihr begegnen.

Dieser Satz ist keine Haltung, die man sich antrainieren kann. Er ist ein Ernstfall. Und wer ihn wirklich annimmt, wird sehr schnell spüren, wie viel ihm:ihr fehlt: an Sprache, an Orientierung, an Mut. Denn die Kategorien, in denen wir uns eingerichtet haben, tragen nicht mehr, wenn das Unvorhersehbare eintritt. Dann beginnt ein anderer Raum. Einer, in dem Führung nicht länger aus der Rolle kommt, sondern aus der Haltung.

Zwischen Mut und Verantwortung verläuft kein sicherer Pfad, vielleicht sogar überhaupt keiner. Dort ist ein unerforschtes Gelände.

Unwegsam, oft widersprüchlich. Wer sich darin bewegt, braucht mehr als Kompetenz. Er braucht ein Gespür für das, was nicht methodisch zu fassen ist. Für das, was sich nicht managen lässt, sondern nur begegnen.

Dieses Buch ist ein Versuch, in dieses Gelände einzutreten. Nicht mit der Behauptung, einen neuen Ansatz zu präsentieren, sondern mit der Bereitschaft, sich einzulassen. Die sieben Säulen der Innovation, die ihm zugrunde liegen, sind kein Rezept. Sie sind ein Beispiel dafür, wie man im Geschäftlichen das Lebendige wiederentdecken kann. Wie man aufhört, nur zu steuern und beginnt, wahrzunehmen. Zu hören. Zu antworten.

Innovation ist in diesem Sinn nicht das Ziel, sondern der Anlass. Der Weg. Vielleicht nicht der einzige, aber einer, der sich im unternehmerischen Kontext als gangbar erweist. Und vielleicht genau deshalb: ein Beispiel für Führen ohne Drehbuch.

Für wen ist dieses Buch

Dieses Buch richtet sich an Menschen, die führen – oder es lernen wollen. An jene, die eine Rolle tragen, aber spüren, dass die Rolle nicht reicht. An Führungskräfte, Projektleitende, Bereichsverantwortliche, Gründer:innen, Vorstände, Geschäftsführer:innen, etc., aber nicht, weil sie eine Visitenkarte haben, sondern weil sie sich fragen, was es eigentlich heißt, in einer Welt zu führen, die sich der Steuerung entzieht.

Wenn Sie dieses Buch in der Hand halten, ist da vielleicht bereits eine Ahnung: dass Führung mehr sein muss als Zielvereinbarungen und Methodentrainings. Dass das, was in Organisationen oft als Führung gilt, nur ein Ausschnitt ist – kontrollierbar, aber ohne Tiefe. Dieses Buch will diesen Ausschnitt weiten. Es zeigt nicht, wie man schneller oder effizienter wird. Es zeigt, warum gerade das nicht reicht.

Und es will dabei nicht diskreditieren, was anderswo gut funktioniert. Dieses Buch richtet sich nicht gegen andere Führungslogiken. Es setzt sie nicht außer Kraft. Es setzt nur woanders an: dort, wo Steuerung an ihre Grenze kommt. Dort, wo sich Komplexität nicht mehr managen lässt, sondern nur noch wahrnehmen. Es ist keine Kampfansage, sondern ein Ergänzungsraum für all jene, die spüren, dass die vertrauten Instrumente nicht mehr ausreichen.

Es ist geschrieben für Menschen, die erleben, dass Planung nicht genügt, wenn das Neue auftaucht. Dass kein Tool hilft, wenn niemand ausspricht, was alle wissen. Für Menschen, die beginnen, Verantwortung nicht als Kontrolle, sondern als Beziehung zu begreifen. Die sich fragen, was eigentlich entsteht, wenn man aufhört, alles im Griff haben zu wollen – und stattdessen wirklich wahrnimmt.

„Führen ohne Drehbuch“ ist kein Leitfaden, sondern eine Einladung: zum Umdenken, zum Spüren, zum Sich-Verorten in einem Gelände, das nicht auf Klarheit wartet, sondern auf Haltung. Die sieben Säulen der Innovation sind kein Rezept: sie sind eine Struktur, die es erlaubt, Unsicherheit zu durchqueren, ohne sich selbst zu verlieren.

Sie bieten Orientierung, wo das Terrain sich ständig verändert. Und sie fordern dazu auf, nicht länger an der Oberfläche von Begriffen zu verweilen, sondern tiefer zu sehen, was Organisationen wirklich sind, was in ihnen wirkt und was sie verhindert.

Dieses Buch kann vieles bewirken – nicht, weil es Antworten gibt, sondern weil es neue Fragen ermöglicht. Wer sich darauf einlässt, wird sich nicht nur als Führungskraft neu erfahren, sondern auch als Mensch in Beziehung zu einer Wirklichkeit, die sich nicht führen lässt, aber der man begegnen kann.

PROLOGDer Moment vor der Bewegung

Manchmal genügt ein einziger Moment, um zu zeigen, wie tief ein System verinnerlicht wurde und wie wenig es bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen. Solche Momente wirken manchmal beiläufig, weil sie gewohnt sind, beinahe unscheinbar. Und manchmal irritieren sie.

Ob so oder so, sie offenbaren nicht das Spektakuläre, sondern das Selbstverständliche: das, was so tief im Gewebe der Organisation liegt, dass es niemand mehr bemerkt. Was dann geschieht, ist selten laut. Es sind keine dramatischen Wendungen, sondern eher leise Signale, kleine Szenen, in denen sich das große Ganze spiegelt. Eine beiläufige Entscheidung, ein unausgesprochener Konsens, ein Nicken zur richtigen Zeit. Und plötzlich steht es da, das System, in all seiner Selbstgewissheit.

Die erste Irritation

In einem Unternehmen war ein sogenannter Innovationsbereich eingerichtet worden. Der Leiter war neu in der Rolle, ohne ein „wirklich eigenes“ Team, ohne Mandat, aber mit dem Auftrag, etwas „Neues“ zu entwickeln. Ihm zur Seite gestellt: ein paar Kolleginnen und Kollegen aus einer anderen Abteilung, offiziell zur Unterstützung, inoffiziell ohne erkennbare Verantwortung.

Ich hatte eine einfache Übung vorbereitet: drei Gruppen, jeweils mit der Aufgabe, ein Minimum Viable Product zu entwickeln. Als Szenario diente ein fiktives Nudelrestaurant. Die Aufgabe war bewusst niedrigschwellig angelegt, nicht um ein realistisches Geschäftsmodell zu entwerfen, sondern um das Prinzip erfahrbar zu machen, mit möglichst einfachen Mitteln eine Idee zu entwickeln und auf ihre Umsetzbarkeit hin zu testen. Es ging um Denkbewegung, nicht um Marktreife. Und es ging darum zu verstehen, dass Innovation nicht mit Perfektion beginnt, sondern mit einem ersten, machbaren Schritt.

Zwei der Gruppen machten sich an die Arbeit, improvisierten, experimentierten, stellten Annahmen auf, verwarfen sie wieder, suchten die Nähe zu einem fiktiven Markt, tasteten sich an Möglichkeiten heran.

Das dritte Team jedoch, jenes unter Leitung des neuen Innovationsverantwortlichen, verlor sich von Anfang an in Strukturen. Zuständigkeiten wurden diskutiert, Berichtslinien definiert, Rollen aufgeteilt, bevor überhaupt klar war, was genau man eigentlich wollte. Ich erinnerte an die Aufgabenstellung, stellte eine Frage, versuchte zu spiegeln, dass vielleicht weniger mehr wäre. Der Leiter bat mich höflich, aber eindeutig, den Raum zu verlassen. Ich tat es.

Als die Gruppen später ihre Ergebnisse präsentierten, zeigte sich, wie verschieden die Zugänge waren. Zwei Gruppen hatten Konzepte erarbeitet, die man mit ein wenig Mut hätte erproben können. Nicht ausgereift, aber konkret. Die dritte Gruppe zeigte ein Organigramm. Geschäftsführung, Strategieabteilung, Marketing, Controlling. Dutzende Abteilungen. Keine Nudel. Kein Prototyp. Keine einzige Annahme, die auf Wirklichkeit zielte. Es war alles da, außer dem, worum es ging.

Was mich bis heute an diesem Erlebnis beschäftigt, ist nicht der Mangel an Kreativität. Nicht das Missverstehen der Aufgabe. Sondern die Tatsache, dass dieses Verhalten nicht zufällig war. Es war folgerichtig aus Sicht des Systems. Gerade die erfahrenen Mitarbeitenden, die über Jahre gelernt hatten, wie Organisation funktioniert, schlossen sich dem Manager an. Nicht aus Trägheit, sondern aus Vertrautheit mit dem, was in solchen Kontexten als professionell gilt. Die Bereitschaft, auf das Unkonventionelle einzusteigen, fand sich vor allem in den anderen Gruppen: bei den Jüngeren, den weniger Eingebundenen, denjenigen, die noch nicht so sehr Teil der Logik geworden waren, die sie nun reproduzieren sollten.

Die Art zu denken, die dort sichtbar wurde, war keine individuelle Schwäche. Sie war Ausdruck kollektiver Prägung: ein Denken in Ordnung, bevor etwas überhaupt Form annehmen konnte. Innovation wurde organisiert, bevor sie gedacht wurde. Sie wurde geplant, bevor sie erfahren wurde. Sie wurde simuliert, bevor sie etwas riskieren konnte. Und damit war sie schon vorbei, bevor sie beginnen konnte.

Was uns fehlt

Es wäre naheliegend, von einem Mindset-Problem zu sprechen. Viele tun das. Sie glauben, man müsse nur an der inneren Haltung der Menschen arbeiten, ein bisschen Offenheit hier, etwas mehr Veränderungswille da, und schon ließe sich der Wandel gestalten. Doch diese Vorstellung verkennt nicht nur die Tiefe individueller Prägung. Sie verkennt auch die Grenze dessen, was einer Organisation zusteht.

Haltungen sind keine Schalter, keine Stellgrößen, an denen man einfach drehen kann. Sie wachsen langsam, im Spannungsfeld von Erfahrung, Kontext und Macht. Sie sind persönlich, nicht verfügbar. Deshalb steht es niemandem zu, anderen ihre innere Verfasstheit vorzuschreiben. Wo Organisationen beginnen, Haltungen zu fordern oder zu fördern, betreten sie ein Feld, das nicht mehr Führung, sondern Einflussnahme ist und manchmal Übergriff.

Doch genau das geschieht, wenn von Führung gesprochen wird und dabei meist Steuerung gemeint ist: das gezielte Lenken von Verhalten, Prozessen, Ergebnissen. Und wenn von Innovation die Rede ist, dann oft nicht als offener Suchprozess, sondern als etwas, das sich planen, messen und kontrollieren lassen soll. Der Begriff wird so lange angepasst, bis er ins System passt. Innovation wird dann nicht mehr als Wagnis verstanden, sondern als funktionales Instrument, das bestehende Strukturen nicht gefährdet, sondern stützt.

Das geschieht selten aus bewusster Absicht. Vielmehr ist es Ausdruck einer tieferliegenden Systemlogik: Organisationen erlauben sich nur das, was sie mit ihrer eigenen Stabilität in Einklang bringen können. So entstehen Fassaden. Agilität wird zur Projektstruktur. Innovation zur Präsentation. Transformation zum Schlagwort.

Und niemand wundert sich. Selbst dort, wo der Druck steigt, sei es durch Marktveränderung, Personalengpässe oder Digitalisierung, bleibt das Reaktionsmuster dasselbe. Man macht weiter wie bisher, nur mit moderneren Begriffen. Innovation wird auf das reduziert, was steuerbar bleibt: Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung, vielleicht noch inkrementelle Produktanpassungen. Sprunginnovationen, die bestehende Logiken infrage stellen würden, gelten als riskant – nicht, weil sie unsinnig wären, sondern weil sie den Rahmen sprengen, in dem man sich eingerichtet hat.

Externe Expertise wird dann gerne eingeladen, aber mit der unausgesprochenen Erwartung, dass sie Lösungen liefert, ohne Veränderung zu fordern. Wenn es Veränderungen gibt, dann höchstens auf der operativen Ebene: neue Tools, neue Methoden, neue KPI. Das Management bleibt dabei unberührt, steuert lediglich anders. Man führt OKR ein, benennt Abteilungen um, erklärt Agilität zur neuen Struktur und hält das bereits für Innovation.

Doch wo Veränderung auf Austausch von Begriffen beschränkt bleibt, ändert sich nichts. Es wird nur anders bezeichnet, was im Kern gleich bleibt.

Was fehlt, ist kein Werkzeugkasten. Es mangelt nicht an Methoden. Es mangelt an Räumen, in denen das Offensichtliche ausgesprochen werden darf und zugleich ausgehalten wird. Denn es steht längst im Raum. In Meetings, in Workshops, in Strategierunden. Zwischen den Zeilen von PowerPoint-Präsentationen, hinter den Kulissen agiler Projekte, im Nebensatz von Rückmeldungen, die nie ausgesprochen werden.

Manche sehen ihn, viele spüren ihn. Aber kaum jemand spricht ihn an: den Elefanten. Er ist kein Konzept. Er ist eine Erfahrung. Er steht für das, was alle wissen und doch vermeiden. Für das, was längst gesehen wurde, aber nie ernst genommen wird. Und während weiter systematisch an Innovationsfassaden gebaut wird, steht er da, groß, unbeweglich, in seiner ganzen Selbstverständlichkeit. Wer ihn nicht sehen will, wird ihn irgendwann spüren, nicht als Irritation, sondern als Stillstand.

Wer Innovation wirklich will, muss lernen,

Elefanten zu sehen. Nicht als Symbol,

sondern als Realität.

Denn was wir brauchen, ist keine weitere Methode, sondern ein anderes Sehen. Eine andere Form, Verantwortung zu begreifen. Eine neue Perspektive auf das, was Organisationen sind, und auf das, was sie verhindert.

Vielleicht beginnt die Veränderung nicht mit einer Idee, sondern mit dem Mut, den Blick nicht mehr abzuwenden.

Worum es in Wahrheit geht

Dieses Buch will nicht erklären, wie Innovation funktioniert. Es will zeigen, wo sie scheitert und was getan werden kann, um das zu verändern. Denn Scheitern ist nicht das Gegenteil von Innovation, es ist ihre Voraussetzung. Nicht als spektakulärer Misserfolg, sondern als alltägliches Nichtwissen, das zum Ausgangspunkt neuer Erfahrung wird. Als Menschen haben wir genau so gelernt. Die ersten Schritte, das Sprechen, die unzähligen Versuche, etwas zu greifen oder zu begreifen, all das war von Scheitern durchzogen. Wir sind, wenn man so will, zu Erwachsenen geworden, indem wir uns Schritt für Schritt weiter gescheitert haben.

Später wurde das Lernen anders verstanden. In Schule und Studium, teils auch in beruflicher Ausbildung rückte die richtige Antwort in den Mittelpunkt. Lernen wurde zur Reproduktion, zur Wissensabfrage. Doch dieses Verständnis reicht nicht aus, wenn wir uns in unbekanntem Gelände bewegen. Dort helfen keine Regeln, keine Routinen, kein auswendig gelerntes Wissen. Dort hilft nur eines: selbst Erfahrungen zu machen, selbst zu scheitern, selbst weiterzugehen.

Innovation verlangt genau das. Nicht mehr wissen, sondern neu wahrnehmen. Nicht absichern, sondern erkunden. Und gerade hier beginnt das eigentliche Problem: In vielen Organisationen wird versucht, das Neue zu gestalten, ohne das Alte loszulassen. Man spricht von Veränderung, will aber nicht riskieren, was damit einhergeht. Man sucht nach Innovation, aber nur unter der Bedingung, dass alles bleibt, wie es ist. Begriffe werden angepasst, bis sie nicht mehr stören. Und so entsteht Bewegung ohne Richtung, Veränderung ohne Wirkung.

Was es in solchen Umfeldern braucht, ist nicht die nächste Methode. Sondern eine andere Orientierung. Keine feste Route, sondern ein begehbares Gelände, das Irrtümer erlaubt und Erkenntnis nicht simuliert, sondern ermöglicht.

Die Struktur, die ich in diesem Buch vorstelle, ist kein Rezept. Sie ist eine Karte. Sie beschreibt sieben Säulen, die nicht in fester Reihenfolge abgearbeitet werden müssen, sondern Orientierung geben in einem Gelände, das sich erst im Gehen erschließt.

Manche Leserinnen und Leser kennen vielleicht diese Erfahrung: Man bricht zu einer Tour auf, gut vorbereitet, mit Karte, GPS und klarer Etappe. Doch irgendwann gerät man in ein Gebiet, das so auf der Karte nicht vorgesehen war. Der Weg ist da und zugleich unklar. Man muss entscheiden, ohne alle Informationen zu haben. Muss abwägen, mit anderen Rücksprache halten, manchmal auch umkehren. Nicht jeder Schritt ist planbar. Und doch gehört genau das zur Bewegung: dass nicht alles vorhersehbar ist.

Die sieben Säulen markieren solche Zonen. Manche sind im festen, gut kartierten Gelände, andere am Übergang. Und einige dort, wo sich noch kein Pfad gebildet hat. Sie helfen, Dynamik zu erkennen, ohne sie vorschnell zu ordnen. Sie geben Struktur, ohne das Neue einzuhegen. Sie benennen Spannungen, ohne sie aufzulösen.

Und vielleicht ist genau das ihr Wert: dass sie nicht durch das Gelände führen, sondern einladen, es gemeinsam mit wachem Blick, mit innerer Vorbereitung, aber ohne Garantie zu erkunden.

Die Bewegung beginnt auf einem Plateau. Ein Ort der Übersicht, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern als Zwischenhöhe. Von hier aus lässt sich das Gelände überblicken, das viele längst betreten haben, ohne es je wirklich verstanden zu haben. Man sieht weit, aber nicht tief. Muster zeichnen sich ab, Verläufe lassen sich erahnen, manches deutet sich an. Doch was genau vor einem liegt, bleibt offen.

Gerade deshalb braucht es hier einen Rahmen. Nicht als Einschränkung, sondern als Orientierung. Wer gemeinsam weitergehen will, muss sich auf ein gemeinsames Verständnis einigen: darüber, worauf man achten will, welche Richtung man ins Auge fasst, wie man sich verständigt. Ohne diesen Rahmen eiert jeder für sich durchs Gelände, folgt seiner Intuition oder seiner Angst, aber nicht dem gemeinsamen Ziel. Das Plateau ist der Ort, an dem man sich sortiert. Nicht um sich festzulegen, sondern um anschlussfähig zu bleiben. Für sich und füreinander.

Von dort führt der Weg ins Rational Valley. Ein weites, geordnetes Tal. Hier herrscht Struktur, Planung, Kontrolle. Alles hat seinen Platz. Entscheidungen folgen Prozessen, Kommunikation folgt Hierarchien. Es ist der Raum der Wiederholbarkeit. Der Ort, an dem Organisationen sich stabilisieren. Und es ist kein schlechter Ort, solange man nicht vergisst, dass er nur ein Teil der Wirklichkeit ist.

Auf der anderen Seite ragen die Dynamic Mountains auf. Ein wildes, unerschlossenes Gebirge. Pfade verlieren sich im Dickicht, Übersicht ist selten, Gewissheiten helfen wenig. Aber gerade hier, in der Unübersichtlichkeit, in der Rohheit, im Unvollkommenen, entstehen jene Impulse, die ein ganzes System in Bewegung setzen können. Wer hier führen will, muss anders wahrnehmen, anders entscheiden, anders handeln. Nicht, weil es moderner klingt, sondern weil es notwendig ist. Ohne Bewegung in diese Zone entsteht keine Innovation. Keine Resonanz mit einem Markt, der sich schneller verändert, als man prognostizieren kann.

Zwischen Tal und Gebirge liegt kein fester Übergang, sondern ein Denkbild: die Möbiusbrücke. Er steht für das, was sich nicht in einer Linie, sondern nur im Wechselspiel verstehen lässt. Für ein Hin und Her zwischen Ordnung und Offenheit, zwischen Struktur und Suche. Der Pfad mäandert, ohne Anfang und ohne Ende. Mal wendet er sich dem Tal zu, mal dem Gebirge. Er verläuft nicht dazwischen, sondern mittendurch und trägt doch beides in sich.

Er ruht auf sieben Säulen, nicht als starres Fundament, sondern als tragende Struktur in Bewegung. Er verbindet, ohne zu verschmelzen. Er hält zusammen, was sich eigentlich nicht zusammenbringen lässt. Und doch bleibt das Ganze in sich geschlossen, widersprüchlich vielleicht, aber wiederholbar. Nicht als Kreislauf, sondern als Rückkehr mit anderem Blick.

Dieses Modell richtet sich vor allem an Führungskräfte. Und genau darin liegt seine Herausforderung, denn ohne sie wird es nicht gelingen. Es reicht nicht, Veränderung im Team zu wünschen oder an Mitarbeitende zu delegieren.

Führung entscheidet. Oft mit einem

einzigen Wort. Und manchmal genügt ein

schlichtes „Nein“, um etwas zu stoppen,

das eigentlich längst in Bewegung war.

Alle Ebenen der Hierarchie sind betroffen. Viele derjenigen, die heute Verantwortung tragen, sind tief im Rational Valley sozialisiert. Sie haben gelernt, zu organisieren, zu managen, zu steuern. Und sie waren damit erfolgreich – in einem Umfeld, das Stabilität belohnt und Planbarkeit als Leistung versteht.

Doch diese Art von Führung trägt nicht überall. Wer mit dem gleichen Verständnis ins Gebirge aufbricht, wird dort nicht weiterkommen. Was dort gebraucht wird, ist keine Kontrolle. Sondern Bereitschaft. Und ein anderes Verhältnis zur Unsicherheit.

Allerdings endet Führung nicht im Tal. Die Dynamic Mountains lassen sich nicht ignorieren. Sie existieren, ob man sie betritt oder nicht. Und manchmal kündigen sie sich nicht einmal an. Dann ist da plötzlich etwas, das nicht funktioniert. Eine Blockade, ein Widerstand, ein unerklärliches Zögern. Man stößt an Grenzen, ohne zu wissen, woran genau es liegt. Wie gegen eine unsichtbare Mauer.

Und manchmal ist es noch eindeutiger. Dann steht etwas im Raum, das alle sehen, aber niemand benennt. Ein Thema, das lange bekannt ist, aber nicht besprochen wird. Ein Konflikt, der durch jedes Meeting schleicht, ohne dass jemand ihn aufgreift. Das ist der Moment, in dem der Elefant erscheint. Nicht als Metapher, sondern als Realität. Nicht als Gast, sondern als Ausdruck eines Problems, das sich nicht länger verdrängen lässt.

Was dann nicht hilft, ist Vermeidung. Auch keine Abkürzung. Es führt kein Weg am Gebirge vorbei. Wer versucht, außen herumzugehen, wird scheitern. Und vielleicht ist genau dieses Scheitern dann wieder der Punkt, an dem Erfahrung möglich wird.

Die Führungskräfte müssen ins Gebirge. Nicht, weil es dort angenehmer wäre, sondern weil es notwendig ist. Nicht als Flucht, sondern als Erweiterung. Sie müssen lernen, das zu sehen, was lange nicht sichtbar war – und den Elefanten, bevor er alles niedertrampelt.

Die Einladung

Was ich in diesem Buch beschreibe, ist eine Einladung. Nicht zu einer Methode, nicht zu einem Führungsstil, sondern zu einem anderen Blick. Einer, der nicht vorgibt, den Weg zu kennen, aber hilft, das Gelände zu lesen.

Ich spreche diese Einladung aus für diejenigen, die Wirkung erzielen wollen. Nicht als Beherrscher eines Systems, sondern als Teil eines Gefüges, das sich ständig verändert. Für Menschen, die Verantwortung tragen und merken, dass alte Sicherheiten nicht mehr greifen. Für jene, die nicht auf schnelle Lösungen hoffen, sondern bereit sind, sich auf Bewegung einzulassen.

Doch damit beginnt es erst. Denn auch Führungskräfte müssen einladen. Sie können nicht nominieren, nicht zuweisen, nicht beauftragen. Sie müssen mitgehen. Wer Veränderung will, muss sie verkörpern. Wer andere in neues Gelände führen will, darf nicht am Rand stehen bleiben.

Dieses Modell kann dabei helfen – nicht durch Regeln, sondern durch Orientierung. Es glättet nicht, was widersprüchlich ist. Aber es macht sichtbar, wo Bewegung möglich wird.

Und vielleicht ist das, was uns am meisten fehlt, kein neuer Begriff. Sondern ein anderer Blick. Und mit ihm: eine andere Perspektive. Nicht als Meinung, sondern als Möglichkeit, Wirklichkeit anders wahrzunehmen.

Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Alles Weitere wird sich unterwegs zeigen.

Ein erster Schritt?

Ein Gedankenexperiment, kein Methodentraining.

Stellen Sie sich vor, Sie haben den Auftrag, ein neues Nudelrestaurant zu gründen. Sie haben wenig Zeit, kein Budget, keine Küche. Ihre Aufgabe: eine erste Idee entwickeln, wie Sie unter einfachsten Bedingungen testen könnten, ob sich jemand für Ihr Angebot interessiert.

Nicht planen. Nicht optimieren. Nur: ausprobieren.

Schreiben Sie Ihre erste Idee auf. Dann stellen Sie sich eine einfache Frage: Geht es noch einfacher?

Machen Sie das dreimal. Nicht perfekt, nur ehrlicher. Die letzte Idee ist Ihr Minimum Viable Product. Oder geht es selbst dann noch einfacher? Und noch einfacher?

Und wenn Sie jetzt denken: „Das ist albern“, dann lesen Sie weiter. Oder legen Sie das Buch weg. Denn was jetzt kommt, wird nicht einfacher. Nur wirklicher.

TEIL 1Die Leerstelle verstehen

KAPITEL 1Innovation ist kein Prozess

Es gibt Begriffe, die in ihrer Prominenz fast schon verdächtig wirken. Kaum tauchen sie auf, werden sie mit einer Vehemenz umarmt, als ginge es um Erlösung. „Innovation“ ist ein solcher Begriff. Er ist nicht allein. Agilität, Transformation, New Work, künstliche Intelligenz – auch diese Schlagworte durchlaufen einen immer ähnlichen Verlauf: Erst kaum beachtet, dann plötzlich omnipräsent, überall anschlussfähig, als könne man sich ihrer Relevanz gar nicht entziehen. Bis irgendwann die Ernüchterung einsetzt. Weil die Versprechen nicht einlösbar waren. Oder weil das, was damit gemeint war, sich nie wirklich geklärt hat.

Die sogenannte Hype-Kurve, oder präziser: der „Gartner Hype Cycle“, beschreibt diesen Verlauf. Ein initialer Auslöser, eine Phase übersteigerter Erwartungen, dann der Absturz in die Desillusionierung – und wenn es gut läuft, am Ende eine Phase produktiver Auseinandersetzung. Aber eben nur, wenn es gut läuft. Oft bleiben Themen entkernt zurück: verformt durch zu viel Aufmerksamkeit, zu viele Rezepte, zu viele Leute, die mitreden wollen, ohne wirklich zuzuhören.

„Innovation“ hat diesen Zyklus in den letzten Jahren exemplarisch durchlaufen. Was einst als Kraft zur Veränderung verstanden wurde, wurde zunehmend zum Etikett. Ein Innovationsprozess hier, ein Design-Thinking-Workshop dort, flankiert von farbigen Post-its und disruptiven Claims. Es entstanden Mythen, Programme, Seminare, Beraterkarrieren. Und natürlich auch Erfolge. Denn auch ein unterkomplex behandeltes Thema kann zu Ergebnissen führen. Nur sind diese Erfolge oft zufällig, schwer replizierbar, nicht selten ohne das Verständnis dessen, was sie eigentlich ermöglicht hat.

Die Schwierigkeit liegt weniger in der Tatsache, dass ein Thema gehypt wird. Das liegt in der Logik einer Aufmerksamkeitsökonomie. Vielmehr liegt sie in der Art, wie damit umgegangen wird. Der Hype erzeugt Druck zur Anschlussfähigkeit und selten zur Tiefe. Themen werden verkürzt, systemische Zusammenhänge ignoriert, komplexe Begriffe in einfache Modelle gepresst. Gleichzeitig entstehen Glaubenssysteme, angefeuert von Bühnenfiguren, die mehr Performanz als Einsicht verkörpern. Innovation wird dann zum Dogma, nicht zur Herausforderung.

Dieses Kapitel ist der Versuch, aus dieser Spirale auszusteigen. Nicht, um Innovation zu diskreditieren, sondern um sie von ihren Trugbildern zu befreien. Wer sich mit Innovation ernsthaft beschäftigt, darf sich nicht mit ihrer Inszenierung zufriedengeben. Denn Innovation ist kein Prozess. Sie ist ein riskantes Unterfangen im Grenzbereich des Wissbaren, keine Abfolge von Schritten mit garantierten Resultaten. Wer das nicht sehen will, wird im Hype verharren.

Die Illusion der Planbarkeit

Wer Neues will, beginnt oft mit einem Plan. Diese scheinbar harmlose Geste,– ein Ziel zu formulieren, Schritte zu entwerfen, Meilensteine zu setzen, ist so tief in unsere Vorstellung von Organisation eingeschrieben, dass sie kaum mehr hinterfragt wird. Und doch liegt in ihr eine paradoxe Bewegung: Denn gerade dort, wo das Ergebnis offen ist, wo das Terrain unbekannt, die Bedingungen volatil und die Zielsetzung mehr Suchbewegung als Steuerung ist, entfaltet sich der Plan nicht als Hilfe, sondern als Hindernis.

Planbarkeit suggeriert Verlässlichkeit. Sie beruhigt, weil sie Orientierung verspricht. Aber was, wenn diese Orientierung eine Fiktion ist? Was, wenn der Versuch, Innovation planbar zu machen, gerade das verhindert, was Innovation auszeichnet – nämlich das Abweichen, das Scheitern, das Wiederbeginnen unter veränderten Vorzeichen?

Diese Fragen werden uns begleiten. Nicht, um das Planen per se zu diskreditieren. Sondern um jene Situationen zu identifizieren, in denen Planung zur Ideologie wird – zum Ausdruck eines Kontrollbedürfnisses, das mit der Offenheit des Neuen nicht in Einklang zu bringen ist.

Die Illusion der Planbarkeit ist mehr als ein

Missverständnis. Sie ist Ausdruck eines tiefer

liegenden Problems: des Unvermögens,

mit Unsicherheit produktiv umzugehen.

Wer dies vermeiden will, wird gezwungen sein, sich selbst, seine Organisation und ihre Denkmodelle neu zu befragen – jenseits der vertrauten Raster von Effizienz und Zielorientierung.

Linearität als Trugbild in komplexen Systemen

Lineares Denken hat seine Berechtigung. In stabilen, überschaubaren Zusammenhängen, dort wo Ursache und Wirkung zuverlässig aufeinander folgen, liefert es klare Vorteile: Es strukturiert, vereinfacht, schafft Vergleichbarkeit und vermeintliche Kontrolle. Doch genau diese Qualitäten verkehren sich ins Gegenteil, wenn wir es mit komplexen Systemen zu tun haben, also mit Situationen, in denen Rückkopplungen, Zeitverzögerungen, nichtlineare Effekte und emergente Phänomene dominieren.

Innovation entfaltet sich nicht entlang einer geraden Linie. Sie folgt keiner vorhersehbaren Logik, keinem festen Zeitstrahl, keinem einheitlichen Pfad. Sie ist brüchig, sprunghaft, verworren. Sie lebt von Zufällen, vom Kontext, vom Zusammenspiel widersprüchlicher Kräfte. Wer hier linear denkt, wird systematisch das übersehen, was zwischen den Linien geschieht.

Die Vorstellung, man könne das Neue sequenziell entwickeln, zuerst die Idee, dann der Prototyp, danach die Skalierung, verkennt die Dynamik des Neuen. Oft zeigt sich erst im Rückblick, was die Idee überhaupt war, wozu sie taugt, in welchem Kontext sie trägt. Der Anspruch auf Linearität mag aus dem Projektmanagement stammen, doch er versagt dort, wo Innovation nicht das Ziel ist, sondern der Nebeneffekt eines offenen Suchprozesses.

Deshalb braucht es andere Denkformen: zirkulär, iterativ, prozesssensibel. Keine neue Methode, sondern ein anderes Verständnis davon, wie Dinge entstehen.

Linearität ist nicht falsch, sie ist nur unzureichend. Sie kann die Oberfläche ordnen, aber nicht das Bewegte darunter erfassen. Wer das Trugbild der Linearität erkennt, öffnet sich für eine andere Form von Orientierung. Eine, die mit Bewegung rechnet, nicht mit Stillstand.

Gleichzeitig sollten wir uns fragen, warum das Bild der Linearität so mächtig bleibt. Ein großer Teil dieses Denkens speist sich aus der Art und Weise, wie wir industrielle Produktion organisiert haben: in standardisierten Abläufen, klaren Rollen, rhythmisierten Takten. Diese Form der Mechanisierung hat ihre eigene Logik erzeugt: Was organisiert werden kann, lässt sich auch kontrollieren; was kontrolliert werden kann, lässt sich verbessern. Daraus entsteht ein Weltbild, in dem Abweichung als Fehler gilt, nicht als Quelle möglicher Erneuerung.

Doch das Leben, und mit ihm die Natur, folgt keiner solchen Logik. Sie ist nicht taktbar, nicht sequenziell, nicht beherrschbar im klassischen Sinn. Zwischen der mechanistischen Vorstellung von Ordnung und der unbändigen Vielgestaltigkeit des Lebendigen spannt sich ein Raum auf, der weder das eine noch das andere ist. In diesem Raum herrscht Spannung. Und genau in dieses Spannungsfeld hinein wird sich Innovation bewegen: tastend, unstet, oft verwirrend. Aber vielleicht genau deshalb lebendig.

Warum wir an falschen Vorstellungen kleben

Es ist nicht nur ein Mangel an Wissen, der uns an überkommenen Vorstellungen festhalten lässt. Oft sind es gerade ihre psychologische, institutionelle oder machtbezogene Funktion, die sie so langlebig machen. Eine Vorstellung, so falsch sie auch sein mag, kann Sicherheit stiften – vor allem in einem Umfeld, das von Ungewissheit geprägt ist. Wer sich an einem Modell festhält, signalisiert nicht nur Orientierung, sondern auch Zugehörigkeit zu einem bestimmten Denken, einer Schule, einer Organisation.

Psychologisch gesehen bevorzugen Menschen kognitive Kohärenz. Sie suchen nach Bestätigung, nicht nach Verunsicherung. Neue Einsichten, die das eigene Weltbild infrage stellen, werden unbewusst abgewehrt oder umgedeutet. So bleiben alte Vorstellungen stabil, selbst wenn sie der Realität längst nicht mehr standhalten.

Institutionell verstärken sich diese Tendenzen. Organisationen sind größtenteils auf Reproduzierbarkeit angelegt. Sie stabilisieren ihre Funktionsweisen durch Prozesse, Routinen und Glaubenssätze. Wer diese infrage stellt, gefährdet nicht nur Abläufe, sondern auch Machtstrukturen. Denn falsche Vorstellungen sind nicht nur kognitiv bequem, sondern oft auch politisch nützlich. Sie ermöglichen es, Verantwortung zu delegieren, Unsicherheit auszublenden und sich auf scheinbar bewährte Muster zu berufen.

Machtbezogen schließlich wirken falsche Vorstellungen wie Dispositive: Sie strukturieren das Sichtbare, bestimmen, was gesagt werden darf, und definieren, wer Deutungshoheit besitzt. Wer „Innovation“ sagt und dabei meint, was schon immer getan wurde, bleibt unangreifbar – solange niemand fragt, was eigentlich gemeint ist.

Und genau hier wird die Verbindung zur Innovation deutlich: Wer echte Neuerung will, greift notwendigerweise in diese psychologischen, institutionellen und machtbezogenen Gefüge ein. Innovation stellt nicht nur Produkte oder Dienstleistungen infrage, sondern auch Denkweisen, Gewohnheiten, Zuständigkeiten. Sie stellt Fragen, wo bislang Antworten genügten. Und sie verschiebt, oft ungewollt, die Grenzlinien von Verantwortung und Einfluss.

Deshalb ist Innovation nicht nur eine schöpferische, sondern auch eine soziale und politische Bewegung. Sie kann nur dann dauerhaft wirksam werden, wenn das System, in dem sie entsteht, bereit ist, sich mitzuverändern. Das bedeutet nicht nur, einmal etwas Neues zuzulassen, sondern die Bereitschaft, das Neue zu integrieren, es in bestehende Strukturen einzufügen, diese dabei aber auch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Es bedeutet, Unsicherheit bewusst in die Stabilität der Organisation einzuladen.

Das ist kein kleines Risiko. Denn wer ernsthaft innoviert, handelt nicht nur im Möglichkeitsraum, sondern im Störfeld bestehender Ordnungen. Genau deshalb wird Innovation oft abgewehrt oder vereinnahmt, bevor sie wirksam werden kann. Wer das verhindern will, muss verstehen, dass Innovation nur dort gedeiht, wo Systeme lernen, mit Instabilität zu leben, ohne in Beliebigkeit zu verfallen.

Das Missverständnis von Likeable, Feasible, Viable

Wer sich mit Innovationsmethoden auseinandersetzt, stößt früher oder später auf ein scheinbar simples Modell, das in Workshops, Präsentationen und Strategiepapieren immer wieder auftaucht: die von mir so genannte Dreifaltigkeit des Neuen – „likeable, feasible, viable“. Dahinter steht die Annahme, dass eine Idee nur dann zukunftsfähig ist, wenn sie drei Kriterien erfüllt: Sie muss begehrenswert sein (likeable), umsetzbar (feasible) und wirtschaftlich tragfähig (viable).

Das Innovationspotenzial kann sich nur entfalten, wenn alle drei Rahmenbedingungen zusammenkommen.

Was aber geschieht, wenn eine dieser drei Dimensionen ausfällt? Die Antworten darauf führen nicht zwangsläufig in Sackgassen, aber sie verschieben den Ort, an dem wir uns befinden – und das, was wir dort überhaupt tun können.

Begehrenswert + machbar (aber nicht überlebensfähig): Hier landen wir womöglich in der Sphäre der Kunst. Etwas wird gemacht, weil es geht und weil es berührt. Es muss sich nicht tragen, nicht rechnen, nicht fortbestehen. Es darf einmalig sein, darf verbrennen wie ein Strohfeuer, darf nur für einen flüchtigen Moment leuchten. Es ist Ausdruck, nicht Geschäft. Vielleicht ist das auch die Zone der Prototypen, der Experimente, der künstlerischen Forschung. Oder auch: der Startups, die sich nicht halten, aber den Diskurs voranbringen.

Machbar + überlebensfähig (aber nicht begehrenswert): Das ist die düsterste Variante. Hier entsteht, was funktioniert, was sich sogar finanziell trägt – aber was niemand wirklich will. Produkte, die aus Gewohnheit gekauft werden. Organisationen, die aus Trägheit bestehen. Systeme, die leben, obwohl sie niemand liebt. Man könnte sagen: Bürokratien entstehen hier, auch manche Konzerne, deren Überleben auf Verträgen, Abhängigkeiten oder systemischer Trägheit basiert, nicht auf echter Resonanz. Das ist der Ort der funktionalen Leere. Der Zombie-Zone. Sie lebt, aber nur knapp.

Begehrenswert + überlebensfähig (aber nicht machbar): Utopie, ja, aber nicht nur im naiven Sinne. Es ist die Zone der Visionen, der Ideale, der fernen Horizonte. "Beamen" ist hier ein gutes Beispiel: Jeder will es, es wäre nützlich, ökologisch, effizient, aber technisch (noch) nicht möglich. Viele große Ideen beginnen hier. Wichtig ist, dass diese Zone nicht als Müllhalde unrealistischer Fantasien abgetan wird, sondern als Inkubator für zukünftige Machbarkeit. Vielleicht ist das auch der Ort, an dem die Vorstellungskraft trainiert wird. Wo Science Fiction entsteht und damit der Möglichkeitsraum, den Technik irgendwann füllen kann.

Auf den ersten Blick wirkt diese Formel bestechend klar: eine pragmatische Schnittmenge aus Nutzerbedürfnis, technischer Möglichkeit und ökonomischer Vernunft. Sie schafft Anschlussfähigkeit in interdisziplinären Teams und verspricht Orientierung in der Ungewissheit. Gerade deshalb hat sie sich in Innovationsprogrammen, Design-Thinking-Kursen und Managementmodellen tief verankert.

Doch genau diese Einfachheit ist auch ihre größte Schwäche. Denn allzu oft werden „likeable“, „feasible“ und „viable“ in einer Weise verwendet, die ihrer Tiefe nicht gerecht wird. Sie werden unterkomplex interpretiert: als Checkliste, als formale Erfüllung dreier Bedingungen, ohne dass wirklich gefragt wird, was Begehrlichkeit in einem kulturellen Kontext bedeutet, was Machbarkeit unter Bedingungen unvollständigen Wissens heißen kann, oder welche Tragfähigkeit über kurzfristige Rentabilität hinausweist.

Natürlich können auch aus dieser reduzierten Anwendung heraus Ergebnisse entstehen, die auf den ersten Blick innovativ erscheinen. Doch damit wird verkannt, dass hinter Begriffen wie „likeable“ ein aufwendiger, oft schmerzhafter Prozess steht: ein Ringen um Perspektivwechsel, um das Verstehen fremder Logiken, um das Überprüfen und Verwerfen von Hypothesen. Das, was in einem Wort als begehrenswert etikettiert wird, ist in Wahrheit ein hochkomplexer Aushandlungsraum zwischen Nutzererleben, Bedeutungsrahmen und Kontextverschiebung. Wer nur das Etikett sieht, ohne die Arbeit zu sehen, die dahintersteht, bleibt an der Oberfläche.

Diese Tiefe lässt sich nicht theoretisch erfassen. Sie muss erlebt werden. Und mein Eindruck ist: Man muss Komplexität selbst erfahren haben, um sie wirklich begreifen zu können. Und genau dieses Gespür entsteht nicht durch Theorie allein, sondern durch Erfahrung.

Deshalb genügt es nicht, sich auf Modelle zu berufen.

Innovation muss erlebt werden – in ihrer

Widersprüchlichkeit, ihrem Widerstand, ihrer

Unverfügbarkeit.

Erst dort, wo dieses Erleben zugelassen wird, beginnen sich die Begriffe mit Leben zu füllen. Und erst dann beginnt auch die eigentliche Arbeit der Innovation.

Wenn wir anerkennen, dass „likeable“, „feasible“ und „viable“ nicht einfach drei Kästchen sind, die man nacheinander abhaken kann, sondern komplexe Erfahrungsräume, dann zeigt sich auch: Etwas fehlt. Oder vielleicht besser gesagt:– etwas wirkt mit, das in dieser Formel nicht vorgesehen ist.

Denn selbst wenn alle drei Kriterien erfüllt scheinen, bleibt mitunter das Gefühl zurück, dass etwas nicht stimmt. Dass die Idee zwar rund wirkt, aber leer bleibt. Dass sie funktioniert, aber nicht trägt. Hier beginnt der Raum einer weiteren, schwerer zu greifenden Dimension. Nicht weil sie mystisch wäre, sondern weil sie sich den Kategorien entzieht, mit denen wir sonst operieren.

Vielleicht ist es gar keine vierte Dimension, die fehlt. Vielleicht sprechen wir von einer anderen Ordnung, einer darüberliegenden Schicht, die nicht einfach ergänzend, sondern grundlegend transformierend wirkt. Eine höhere Dimension, die das Dreieck von Likeable, Feasible und Viable nicht ersetzt, sondern durchdringt und relativiert.

Was nützt die Begehrlichkeit, wenn sie sich auf flüchtige Moden stützt? Was bedeutet Machbarkeit, wenn sie an einem Weltbild hängt, das Komplexität auf Technik reduziert? Und was ist wirtschaftliche Tragfähigkeit wert, wenn sie auf kurzfristiger Kapitalisierung basiert, aber langfristige Folgewirkungen ignoriert?

Diese höhere Dimension ist schwer zu benennen. Manchmal zeigt sie sich als Sinn, manchmal als Verantwortung, manchmal als Zeitlichkeit, manchmal als Tiefe. Was sie gemeinsam haben, ist ihr Widerstand gegen schnelle Entscheidungen. Sie verweigert sich der Messbarkeit, sie entzieht sich der Normierung. Und doch entscheidet sie maßgeblich darüber, ob das Neue Bestand hat, ob es Resonanz erzeugt, ob es eine Welt verändert – oder nur ein Produkt hervorbringt.

Vielleicht liegt darin der entscheidende Punkt: Likeable, Feasible und Viable fragen nach dem Was und dem Wie. Die höhere Dimension fragt nach dem Wozu. Sie fragt nicht, ob etwas funktioniert, sondern ob es trägt – innerlich, gesellschaftlich, geschichtlich.

Ohne diese Dimension bleibt Innovation ein verkürzter Begriff. Was in diesem Buch unternommen wird, ist kein Versuch, eine neue Formel zu liefern oder bestehende zu widerlegen. Vielmehr verstehen wir dieses Schreiben als Einladung zu einem Perspektivwechsel, zu einem vorsichtigen Umdenken, zu einem tastenden Erproben.

Wer Innovation ernst meint, wird sie nicht vollständig planen oder messen können. Aber man kann sich ihr aussetzen. Und im Ausprobieren, im Wahrnehmen der eigenen Reaktionen, im Beobachten von Reibungen und Widerständen, beginnt allmählich ein anderes Verständnis. Ein erfahrendes, kein erklärendes. Ein bewegliches, kein definierendes.

Das Ziel ist kein Modell, sondern ein anderes Sehen. Nicht, weil das alte falsch wäre – sondern weil es für das Neue nicht genügt.

KAPITEL 2Wenn Methoden zur Maske werden

Wir leben in einer Zeit, in der die Unsicherheit zur Grundbedingung geworden ist und die Reaktion darauf häufig in der Form von Methoden erfolgt. Doch Unsicherheit ist nichts Neues. Sie ist nicht das Produkt einer überkomplexen Gegenwart, sondern eine der ursprünglichsten Erfahrungen menschlichen Daseins. Wetter, Krankheit, Ernte, Geburt – der Mensch war nie Herr über seine Umstände. Und auch heute ist das Leben weit weniger planbar, als wir es uns oft einreden: Wer seinen Wohnort wählt, tut das selten alleine aus rationaler Kalkulation, sondern weil „es halt gerade gepasst hat“ oder „weil es gerade nichts anderes gab“ oder auch aus anderen Gründen. Wer den passenden Job oder Partner findet, weiß meist selbst nicht genau, warum es genau so gekommen ist – oder eben nicht.

Die Methoden, die Orientierung versprechen, treten daher auf wie Landkarten für unbekanntes Terrain: Agilität, Design Thinking, mitunter auch Systemtheorie, die derzeit ein Revival zu erleben scheint. Doch je verbreiteter sie werden, desto mehr verwandeln sie sich in Rituale, die sich selbst genügen. Der eigentliche Anspruch, nämlich Räume für neues Denken, für ein anderes Verhältnis zu Komplexität und Verantwortung zu schaffen, verschwindet hinter PowerPoint- Folien und Zertifikatsprogrammen. Diese Methoden haben sich entkernt, nicht weil sie schlecht wären, sondern weil sie angewendet werden, ohne verinnerlicht zu sein. Sie werden Maske, wo sie Haltung sein müssten.

Dies ist kein Plädoyer gegen Methoden, sondern ein Blick auf das, was von ihnen bleibt, wenn man ihnen zu viel abverlangt.

Agilität, Systemtheorie, Design Thinking: was aus ihnen geworden ist

Agilität begann als Reaktion auf Übersteuerung. Es war der Versuch, die Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, Anpassungsfähigkeit über Planbarkeit zu stellen, Verantwortung zu dezentralisieren. Doch was einst als Befreiung gedacht war, ist vielerorts zum Korsett geworden: tägliche Stand-ups, starre Sprintzyklen, Planungsroutinen im Zwei-Wochen-Takt, als ließe sich Flexibilität in Zeiteinheiten pressen. Die Haltung, die Agilität tragen sollte, ist dem Ritual gewichen. Wo man sich früher traute, ins Ungewisse zu gehen, wartet man heute auf die nächste Retro. Die Verantwortung wird gerne an den Prozess delegiert – nicht aus Bosheit, sondern aus Bequemlichkeit oder Überforderung. Entscheidungen werden vertagt, weil es einfacher ist, sich auf das Framework zu berufen. Agilität verliert dort ihre Kraft, wo sie zur Ausrede wird oder zur Pose.

Auch die Systemtheorie wurde einst als Zumutung empfunden, weil sie alles, was als selbstverständlich galt, infrage stellte. Sie zwang dazu, nicht mehr Ursachen zu suchen, sondern Strukturen. Nicht mehr zu erklären, sondern zu beobachten. Doch im Management hat sich davon wenig erhalten. Was bleibt, sind isolierte Schlagwörter wie „Selbstorganisation“, „Zirkularität“ oder „Autopoiesis“, meist unverdaut, selten gelebt. Die Komplexität, die diese Theorie sichtbar machen wollte, wird heute eher verwaltet als erforscht.

Dabei steht die systemtheoretische Perspektive im unternehmerischen Alltag noch ganz am Anfang, auch wenn sie theoretisch längst gut ausgearbeitet ist. Ihre Operationalisierung scheitert oft an der Tiefe, die sie verlangt, und an der Unbequemlichkeit, die sie mitbringt. Sie lässt sich nicht leicht in Maßnahmenpakete übersetzen, nicht in Zielsysteme gießen, nicht in Projektpläne einfädeln. Und doch liegt gerade darin ihre Kraft: Sie bietet keine einfachen Antworten, sondern eine andere Art, Fragen zu stellen.

Design Thinking wiederum wollte Empathie zur Grundlage von Innovation machen. Es sollte nicht nur neue Produkte schaffen, sondern auch neue Perspektiven. Doch allzu oft ist daraus ein Workshop-Format geworden, das sich gut ins Quartalsmeeting einfügt, mit bunten Post-its, Metaphern und ein bisschen Empathie für die Kamera. Der kreative Prozess wird ritualisiert, bevor er überhaupt begonnen hat.

Alle drei Methoden – jede für sich radikal und herausfordernd – wurden in der betrieblichen Praxis domestiziert. Was übrig bleibt, ist ein Inventar von Techniken, das sich nahtlos in bestehende Strukturen einfügt. Gerade das macht sie so anschlussfähig und so harmlos.

Natürlich sind es nicht nur diese drei Beispiele. Die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen: Lean Management etwa, einst als schlanke Antwort auf verschwenderische Produktionslogik gedacht, ist vielerorts zum Optimierungsfetisch geworden. Und auch andere Ansätze, ob OKRs, Holacracy oder Coaching-Formate, zeigen ähnliche Muster. Es lohnt sich, darüber zu sinnieren, welche Ideen inzwischen ebenfalls erstarrt sind, obwohl sie einst Bewegung versprachen.

Die Entzauberung des Managements

Management galt lange als Sphäre des Besonderen: als Ort, an dem Übersicht herrscht, Weitblick möglich ist, Entscheidungen aus dem großen Ganzen heraus getroffen werden. Die Führungsetage war abgeschirmt vom Lärm des Tagesgeschäfts. Und genau darin lag ihre Macht: im Abstand, in der Verknappung, in der Zuschreibung von Bedeutung. Wer managt, so das alte Bild, sieht weiter, weiß mehr, entscheidet besser.