Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

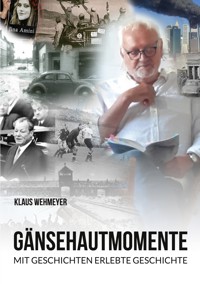

Das vorliegende Buch enthält Erinnerungen des Autors von 14 Ereignissen aus den letzten 70 Jahren. Diese haben sich im Verfasser eingebrannt, ihn emotional betroffen gemacht, mal aus einem Gefühl der Freude, aber auch aus dem Gefühl der Angst und Trauer. Dies ist ein Geschichtenbuch, das man auch als Geschichtsbuch betrachten kann. Mancher Leser wird sich noch selbst an diese Ereignisse erinnern und sein damaliges Befinden mit mit dem des Autors abgleichen, und der jüngere Leser kann diese Ereignisse als Anlass für Gespräche mit Zeitzeugen nutzen. Am Anfang steht das Jahr 1954, als der Autor als 7-jähriger den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz durch die deutsche Fußballnationalmannschaft mit eigenen Augen, Ohren und Handlungen miterlebt. Weiter geht es mit vielen Ereignissen, die im In- und Ausland passiert sind und die zu einem Teil die Welt verändert haben. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im September 2022.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Das vorliegende Buch enthält Erinnerungen des Autors von 14 Ereignissen aus den letzten 70 Jahren. Viele haben aus heutiger Sicht historische Bedeutung für unser Land, manche sogar für die Welt. Diese haben sich im Verfasser eingebrannt, sie haben ihn emotional betroffen gemacht, mal aus einem Gefühl der Freude, aber auch oft aus dem Gefühl der Angst und der Trauer.

Dies ist ein Geschichtenbuch, man könnte es auch als Geschichtsbuch betrachten, denn der Leser kann sich vielleicht selbst an diese Ereignisse erinnern, sein damaliges Befinden mit dem des Autors abgleichen, und der jüngere Leser kann diese Ereignisse als Anlass für Gespräche mit Zeitzeugen nutzen.

Das Buch ist chronologisch gegliedert. Am Anfang steht das Jahr 1954, als der Autor als 7 ½ -jähriger den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz durch die deutsche Nationalmannschaft durch die eigenen Augen, Ohren und Handlungen miterlebt.

Weiter geht es mit Ereignissen, die in der Ferne passieren, in denen jedoch die Angst vor einem globalen Krieg die Gefühle bestimmt, dazu gehören der Ungarnaufstand und die Suez-Kanal-Krise 1956, der Bau der Berliner Mauer 1961, für den damals pubertierenden Autor gleichzeitig mit großen Emotionen beim Erwachsenenwerden verbunden. Die Sturmflut in Hamburg 1962 war ebenfalls ein Ereignis der persönlichen Betroffenheit, mit der Kuba-Krise ist die Angst vor einer atomaren Auseinandersetzung verbunden. Der Tod John F. Kennedys im November trug zur kollektiven Trauer bei. Es folgen politische Ereignisse, wie das Konstruktive Misstrauensvotum 1972 gegen Kanzler Willy Brandt. Einer der Höhepunkte ist die Geschichte „Gefesselt vor Karstadt“, in der das zufällige Hineingeraten des Autors in einen Polizeieinsatz und seine Folgen während der aufgeheizten Zeit der RAF-Anschläge beschrieben werden.

Nach einem der emotionalen Höhepunkte, den Fall der Berliner Mauer 1989, geht es wieder in die weite Welt hinaus. 9/11 im Jahr 2001, eigene Erlebnisse in Israel und Palästina 2008, das hautnahe Erleben des Arabischen Frühlings 2011 in Ägypten, Kopftuchszenen aus Teheran 2014 und zum Schluss der Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Für Jona,

der durch Opas Geschichten

etwas über die Geschichte erfährt

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

4. Juli 1954 – Wir sind Weltmeister

Herbst 1956 – Ungarn-Aufstand und Suezkanalkrise

13. August 1961 - Der Bau der Berliner Mauer

17. Februar 1962 – Sturmflut

Oktober 1962 – Die Kubakrise

22. November 1962 - Die Ermordung von Kennedy

27.4.1972 - Misstrauensvotum gegen Willy Brandt

16. Februar 1974 - Gefesselt vor Karstadt

9. November 1989 - Der Fall der Berliner Mauer

9/11 – Angriff auf das World-Trade-Center in New York

März 2008 - Israel und Palästina, eine Fahrt ins Heilige Land

Januar/Februar 2011 - Arabischer Frühling

18. und 19. April 2014 - Tagebuchaufzeichnungen während eines Iran-Besuches

22. September 2022 – Besuch der Gedenkstätte „Konzentrationslager Auschwitz“

Data does not go viral. Stories do.

Lisa Johnson

Vorwort

Wenn die ersten 70 Jahre eines Lebens an einem Menschen vorbeigerauscht sind wie ein Fluss, dann erinnert man sich an manche Stromschnellen, Untiefen, Hindernisse, Momente, in denen das Herz fast stehengeblieben ist, weil es vor Aufregung oder vor Freude so sehr geschlagen hat und ein kalter Schauer der Angst, der Trauer oder auch manchmal ein warmer der Freude über den Rücken läuft, so dass sich die Körperoberfläche zusammenzieht zu einer Gänsehaut.

So gibt es Ereignisse, die sich einbrennen ohne verbrannt zu werden und sich als Erinnerung in unserem Gehirn festsetzen. Manches dauert nur einen kurzen Moment, anderes spielt sich über einen längeren Zeitraum ab, so ist es auch in meinen Erinnerungen an „Gänsehautmomente“ meiner bisherigen Lebenszeit.

Menschen meines Jahrgangs, die in diesem Teil Europas aufgewachsen sind, haben in der Regel ein gutes Leben gehabt, vor allem bedingt durch den Umstand, dass man vom Krieg durch die Erlebnisse der Älteren zwar gehört, aber ihn nie selbst erfahren hat. Und kein Krieg bedeutete hier auch, dass eine florierende Wirtschaft unserer Generation einen ständig steigenden Wohlstand beschert hat. Aber es gab auch Momente der Bedrohung, Angst (auch vor einem Krieg) und großer Freude, manchmal miteinander gepaart.

Die Ereignisse und damit verbundenen Erlebnisse, über die ich geschrieben habe, sind meist ein Stück Geschichte unseres Landes, aber einige gehen auch über unsere Grenzen hinaus und handeln von Begebenheiten in anderen Ländern. An manche werden sich bestimmt alle erinnern, und viele werden auch darüber nachdenken, ob und wie sie diese Momente selbst erlebt haben. Allerdings habe ich mich nicht um eine objektive Geschichtsschreibung bemüht, weil es mir wichtig war, meine ganz persönlichen Empfindungen einfließen zu lassen.

Bei vielen Menschen, besonders den Älteren, werden beim Lesen eigene Erinnerungen wach. Sie werden sich überlegen, wie sie diese Ereignisse selbst wahrgenommen und erlebt, welche Empfindungen sie gespürt, wo sie sich am Tag der Ereignisse aufgehalten und mit wem sie diese Tage verbracht haben.

Für Jüngere ist dies ein kleines Geschicht(en)sbuch über die zweite Hälfte des 20. und die ersten 22 Jahre unseres 21. Jahrhunderts. Allemal könnte es ein Anlass sein, mit reichlich vorhandenen Zeitzeugen dieser Ereignisse ins Gespräch zu kommen.

4. Juli 1954 – Wir sind Weltmeister

Dieses Ereignis war für viele Menschen in Deutschland – auch für mich als siebenjährigen Steppke – der Moment, in dem der stolz auf Deutschland wiedererwachte oder wie in meinem Fall das erste Mal aufkam, aus einem Grund, den ich mir damals noch nicht erklären konnte…

Ich war Schüler der 2. Grundschulklasse. Wieder einmal war Sommer, und entfernt nahm ich wahr, dass in der Schweiz die Fußballweltmeisterschaft stattfand, an der auch die deutsche Nationalmannschaft teilnahm. „Keine Chance haben die, das sind doch alles Flaschen!“ sagte mein Opa, denn er hatte am Radio die Reportage des Vorrundenspiel gegen Ungarn gehört, und Ungarn hatte Deutschland vernichtend 8:3 geschlagen. Ich wusste, dass mein Opa Fußballexperte war, denn er spielte regelmäßig im Fußballtoto und hatte dabei auch schon einmal mehrere Hundert Mark gewonnen.

Wir wohnten mit unseren Großeltern in einem Doppelhaus Tür an Tür. Zu Oma und Opa brauchte ich nur wenige Schritte über den Hof gehen.

Opas Miene hellte sich im Laufe der Woche auf. Die „Flaschen“ hatten gegen die Türkei 4:1 gewonnen, und sie mussten in einem Entscheidungsspiel nochmal gegen die Türken ran. „7:2“ verkündete mir Opa, und dann solidarisierte er sich nicht ohne Stolz mit der Mannschaft: „Wir sind weiter“, wobei das “wir“ wohl bedeutete, dass er sich jetzt als unsichtbarer Mitspieler der Mannschaft empfand.

Auch wir Jungen waren von jetzt an mit im Team. Einer von ihnen aus unserer Straße hatte einen etwas flauen Lederball, mit dem wir vor unserer Haustür gegen ein Eisentor kickten, nur unterbrochen von im Halbstundenrhythmus vorbeifahrenden Autos. Jetzt hießen wir nicht mehr Peter, Klaus oder Joachim, sondern Fritz Walter, Toni Turek oder Jupp Posipal, einer, der sogar aus unserer Stadt vom HSV kam.

Mein Opa war gespannt, wie es weiter gehen würde, jedenfalls saß er immer wieder in der Küche vor seinem Radio und fieberte den weiteren Spielen entgegen. „Denen haben wir es aber gezeigt“ stellte er freudig erregt nach dem 2:0 gegen die von ihm hoch eingeschätzten Jugoslawen fest.

Ich war kein besonders guter Fußballer, und vor dem nächsten Spiel auf unser Eisentor durfte ich nicht in der deutschen Mannschaft als Fritz Walter spielen, sondern musste als namenloser Österreicher verlieren. Und so kam es auch in Wirklichkeit. Nach dem Halbfinale gegen unser Nachbarland kam Opa aus der Küche mit einer Flasche Korn für sich und seinen Schwager Paul Streich sowie einer Frisco-Limonade für mich auf unseren Hof und sagte: „6:1! Wir sind im Finale! Und da müssen wir wieder gegen die Ungarn ran, aber das wird schwer für uns!“ Dabei dachte er wohl an das vergeigte Vorrundenspiel, aber gleichzeitig stellte er fest: „Da hat Herberger auch nur seine zweite Garnitur spielen lassen!“. Seine „Flaschen“ vom ersten Spiel hatten jetzt schon fast Heldenstatus.

Aber auf das Finale gegen den haushohen Favoriten mussten wir noch einige Tage warten. Inzwischen kannte ich die Namen der deutschen Mannschaft auswendig und wusste auch, wer in welchem Verein spielte. Sogar der Name des ungarischen Kapitäns, Ferenc Puskás, war mir ein Begriff. Von ihm sprachen alle, auch mein Opa, nicht nur mit Hochachtung, sondern auch mit einer gewissen Furcht vor seiner Torgefährlichkeit.

Das Finale war am Sonntag, dem 4. Juli 1954. Ich wollte das Spiel mit meinem Opa in der Küche hören, aber am Tag zuvor fragte mich Rainer, mein Klassenkamerad, ob ich nicht zum Endspiel zu ihm kommen wolle, seine Eltern hätten dies erlaubt, und Rainer wohnte nur drei Minuten von uns entfernt.

Rainers Eltern gehörten zu den Ersten, die damals schon einen Fernseher besaßen. Für mich war es eine Premiere, denn ich hatte noch nie in meinem bisherigen Leben ferngesehen.

“Na dann viel Spaß“, sagte mein Opa, bevor ich zu Rainer ging, und ich glaube, dass er ein bisschen traurig war, denn erst fünf Jahre später konnte er sich einen eigenen Fernseher kaufen, um damit Fußballspiele zu sehen.

Die Straßen waren leergefegt. Keine Menschen draußen, kein Auto unterwegs, und eine weitere Familie in unserer Straße, die schon einen Fernseher besaß, nahm Eintrittsgeld, um das Spiel zu sehen, 50 Pfennig für Erwachsene, 30 für Kinder. Meine Mutter saß in unserer Küche vor dem Röhrenempfänger und hörte auf Mittelwelle mit meinem Bruder und meiner kleinen Schwester dem legendären Reporter Herbert Zimmermann zu, der aus Bern berichtete.

Es hatte an diesem Sonntag den ganzen Tag geregnet, sowohl in der Schweiz als auch in Hamburg. Das Wohnzimmer von Rainers Eltern war schon voll von Gästen, die gebannt auf den kleinen runden Bildschirm starrten, auf den das Spiel live übertragen wurde. Auch wir Kinder, die vorne auf dem Fußboden saßen, fieberten mit und waren über die ungarische Halbzeitführung genauso enttäuscht wie die Erwachsenen. Zur Pause schickte man uns auf die Straße, der Regen hatte ebenfalls Halbzeit gemacht. Natürlich wollten wir Fußball spielen. Ich sollte Ungar sein, Rainer war Helmut Rahn. Also kickten wir, und Rainer foulte mich, als ich versuchte, mit dem Ball an ihm vorbeizuziehen. Ich nahm als Gegenmaßnahme Anlauf und schubste ihn so sehr, dass er in eine Pfütze fiel. Es war Sonntag, unsere Bekleidung bestand aus weißen Strümpfen, guten Schuhen, einem weißen Hemd. Alles an Rainer war nass und schmutzig. Weinend lief er ins Haus zu seiner Mutter. Die sah in mir (zu Recht) den Schuldigen und schickte mich nach Hause. Meinerseits weinend lief ich zu meinem Opa, der in der Küche an seinem Rundfunkempfänger saß. Er nahm mich in den Arm und tröstete mich. „Radio ist auch schön“ sagte er, und so konnte ich mit ihm gemeinsam voller Stolz, Freude und einer Gänsehaut das Siegtor durch Helmut Rahn und damit den Gewinn der ersten Fußballweltmeisterschaft für Deutschland erleben.

Wir waren Weltmeister!

Herbst 1956 – Ungarn-Aufstand und Suezkanalkrise

1956 war ich neun Jahre alt. Ich hatte begonnen die Welt zu entdecken. Ich entsinne mich an den Eis-Februar mit Temperaturen weit unter – 20 ° C, eine zugefrorene Elbe, auf der man bei Over den Fluss nach Oortkaten trockenen Fußes überqueren konnte, an wochenlange Rodelpartien auf der vereisten Betonstraße am Eingang zur Haake, den Durchzug des viele Tage anhaltenden Schneetiefs „Ossi“ (benannt nach der deutschen Olympiasiegerin von 1956 Ossi Reichert in Cortina d’Ampezzo im Riesenslalom), aber auch an heiße Sommertage schon im April, einen zu kühlen Hochsommer mit nur wenigen Badetagen und einen heißen Herbst, in dem der Weltfrieden auf dem Spiel stand.

Ich war Schüler der 4. Grundschulklasse, lauschte voller Interesse den politischen Kommentaren meines Großvaters, eines Sozialdemokraten, der mit seinen Bemerkungen nicht hinter dem Berg hielt, spürte die Angst meiner Mutter vor weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa und der übrigen Welt (sie hatte ihre beiden Eltern bei einem Bombenangriff im Oktober 1944 in Harburg verloren). Sie argumentierte massiv gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands und die Gründung der Bundeswehr, besonders ihre bissigen Kommentare zum Einzug der neuen Bundeswehr in eine Kaserne in Andernach sind mir in Erinnerung. Ich konnte gut lesen und fing jeden Nachmittag den Zeitungsausträger, der uns werktäglich das „Hamburger Abendblatt“ brachte, bereits auf der Straße ab, um sowohl die Schlagzeilen auf der ersten Seite als auch den Fortsetzungsroman im hinteren Teil in mir aufzusaugen. Ich war also über das politische Tages- und Weltgeschehen durchaus gut informiert.

Mein Vater war die meiste Zeit nicht zu Hause, er schipperte als Kapitän auf der M.S. „Andrea“ im Liniendienst zwischen Europa und Mexiko, Kuba sowie den Südstaaten der USA herum und war nur alle acht Wochen für einige Tage zu Hause.

Im Herbst 1956, genauer Mitte Oktober häuften sich die Schlagzeilen, die über Ungarn berichteten. Dort hatte die von der Sowjetunion gestützte Regierung in Budapest auf friedlich demonstrierende Bürger und Studenten, die Demokratie forderten, geschossen. Ich entsinne mich an die Namen Imre Nagy und János Kádár. Der erste übernahm die Regierung als Ministerpräsident im Oktober 56, nachdem immer mehr Bürger für Freiheit und Demokratie auf die Straße gingen. Nagy ließ den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt verkünden, was die Sowjetunion umgehend dazu veranlasste, Panzer in Ungarn einrollen zu lassen, schon nach wenigen Tagen eine ihre genehme Regierung unter Führung ihres Vasallen Kádár zu installieren und eine gewaltige Fluchtwelle in Richtung Österreich auszulösen.

Zu den Meldungen über diesen Aufstand im Herbst 1956, die Berichte über die Toten und Verletzten sowie die Hunderttausenden von Flüchtlingen, die ihr Land Hals über Kopf verließen und auch nach Deutschland (als manchen durchaus willkommene, gut ausgebildete Arbeitskräfte) kamen bestimmte Zeitungsmeldungen und die Diskussionen der Erwachsenen. Aber manchen machten es auch Angst, dass – gerade jetzt zum beginnenden Winter - die vielen flüchtenden Menschen das Fahrt aufnehmende Wirtschaftswachstum in Deutschland gefährden könnten.

Mich interessierte besonders die mir seit dem „Wunder von Bern“ bekannte ungarische Fußballlegende Ferenc Puskás, der auch sein Land in Richtung Spanien verlassen hatte und später für Real Madrid sowie nach Erlangung der Staatsbürgerschaft für sein Exilland spielte. Er wurde somit der Fußballheld zweier Nationen.

Es war das erste Mal, dass mich Angst beschlich, Angst vor Dingen, auf die man keinen Einfluss hatte oder nehmen konnte, Angst, die bei mir eine Gänsehaut hervorrief.

Doch das allein war nicht der Herbst 1956. Die Schlagzeilen im Hamburger Abendblatt bezogen sich um den 30. Oktober nicht mehr bzw. nicht alleine auf den Ungarn-Aufstand, sondern ich entsinne mich auch nach 66 Jahren an die Überschrift „BOMBEN AUF PORT SAID - Krieg um den Suez-Kanal“. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser wollte sein Land endgültig vom Kolonialismus und britischem Imperialismus befreien und hatte die Kanalzone, die der den Briten und Franzosen gehörige Suez-Kanal-Gesellschaft gewaltige Gewinne aus den Durchfahrtsgebühren bescherte, okkupiert und zum ägyptischen Besitz erklärt. Großbritannien und Frankreich wollten es sich nicht bieten lassen, zur Hilfe sprang ihnen der neugegründete Staat Israel, der sich von den das Land umkreisenden arabischen Staaten bedroht fühlte. Israel kam mit Landtruppen vom Sinai, die Engländer und Franzosen schickten Flugzeuge, die Bomben vor allem auf Port Said am Mittelmeereingang des Kanals und Suez am Ausgang zum Roten Meer abwarfen.

Der Suez-Kanal und seine geografische Lage war mir aus den Erzählungen meines Vaters ein Begriff, er hatte ihn im Laufe seiner Seemannslaufbahn etliche Male passiert. In der Familie wurde von meinem Großvater, meiner Mutter und Freunden dieser Suez-Kanal-Krieg lebhaft und nicht ohne Angst (die sich auf mich übertrug) diskutiert. Auch die Drohung von Seiten des sowjetischen KP – Chefs Chruschtschow (der schon genug mit dem Ungarn-Aufstand zu tun hatte), Atomwaffen auf westliche Städte einzusetzen, verstärkte die Angst, wir konnten uns vorstellen, dass die Sowjetunion dies wahrmachen könnte.

Glücklicherweise kam es nicht dazu. Unter dem Einfluss von Präsident Eisenhower, der seine Verbündeten Frankreich und Großbritannien nicht unterstützte, brachten die USA zusammen mit der Sowjetunion trotz des kalten Krieges eine UN-Resolution ein, die zu einem Rückzug sowohl von Israel als auch Frankreich und England führte. Die Ägypter jedoch mussten Entschädigungen für die entgangenen Gewinne an die Suez-Kanal-Gesellschaft zahlen, die Verwaltung und somit auch die Einnahmen aus den Kanalgebühren jedoch wurde langfristig von ihnen übernommen. Moralischer Sieger des Krieges im Herbst 1956 blieb der auch gerne als „Wüsten-Mussolini“ bezeichnete Präsident Nasser. Er galt fortan bis zu seinem Ableben als Führer der arabischen Welt.

In diesem Herbst 1956 spürte ich wohl das erste Mal, wie fragil diese Welt ist und wie schnell wir Menschen auf Grund von Macht- und Geldinteressen zum Spielball der Politik werden.

13. August 1961 - Der Bau der Berliner Mauer

Diese Erinnerungen habe ich am 13. August 2011 aufgeschrieben, am 50. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer. Noch heute läuft mir dabei ein warmer und ein kalter Schauer den Rücken herunter, und ich bekomme immer wieder eine Gänsehaut…

Ich bin heute, am 13. August 2011, 64 Jahre alt. In Berlin und an anderen Orten gedenken Politiker, Zeitzeugen und geschichtlich interessierte Bürger dieses Tages, der vor 50 Jahren Deutschland fast an den Rand eines heißen Krieges gebracht hätte, weil die damalige DDR mitten in Berlin eine Mauer errichten ließ, um der Republikflucht ihrer Bürger in die westlichen Sektoren der Stadt Einhalt zu gebieten.

Damals, am 13. August 1961 war ich 14 Jahre alt, ein hochgeschossener, pubertierender Junge, der die Welt erfahren wollte, und die Welt, die ich damals sehen wollte, war die Welt der Liebe, und das bedeutete für mich Erfahrungen mit Mädchen.

Meine Familie – das heißt meine Mutter (mein Vater war als Kapitän irgendwo auf den Weltmeeren), mein ein Jahr älterer Bruder, meine vier Jahre jüngere Schwester und ein befreundetes Ehepaar unserer Eltern war mit unserem neuen Ford 17 m de Luxe (Weißwandreifen, vier Türen, Stahlschiebedach, Radio) mit Dachgepäckträger und Zelten im Sommerurlaub, der erste Campingurlaub für mich und meine Familie überhaupt. Wir waren an die Apenrader Förde nach Dänemark gefahren, nur dreißig Kilometer hinter der Grenzstadt Flensburg. Auf dem nördlichen Fördeufer schlugen wir auf einer Wiese unsere Zelte auf. Es war kein offizieller Campingplatz, aber das Zelten auf der an das Ostseewasser angrenzenden Grasfläche am Rande eines Waldes wurde geduldet. Wir kamen um den 10. August an. Ein 17-jähriger Maschinenbaulehrling aus Hamburg, Jens, zeltete dort auch, rasierte sich jeden Morgen statt mit Seife mit Niveacreme und konnte Gitarre spielen. Einige deutsche und dänische Mädchen scharten sich um ihn, wenn er am Abend am Strand Lieder von Peter Krauss und Rex Gildo spielte, er beherrschte auch einige englischsprachige Rock´n Roll-Stücke von Bill Haley und Elvis Presley. Auch ich saß in diesem Kreis, war neidisch, weil die Mädchen offensichtlich Jens anhimmelten und seine Nähe suchten, aber auch ich verspürte in der Dämmerung eines dieser Augustabende die Nähe eines 15-jährigen Mädchens aus Deutschland, Heike. Sie saß neben mir und fragte mich, als die Dunkelheit einbrach, ob ich sie zu dem Sommerhaus, in dem sie mit ihren Eltern ihre Ferien verbrachte, begleiten würde. Ich tat es gerne und auf dem kurzen Weg schloss sich ihre Hand in die meine. Dann verabschiedete sie sich von mir mit einem ganz langen Händedruck, der meinen Körper vibrieren ließ, und sagte, dass es schade sei, dass sie am nächsten Morgen früh abreisen müssten.