Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Über das Buch "Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise..." erzählt die Geschichte des 1913 unter widrigen Umständen in das Wilhelminische Kaiserreich hineingeborenen Jungen Ernst Wehmeyer, der nach der Schulzeit in den Zwanziger Jahren den Wunsch hatte, zur See zu fahren. Nach einer Ausbildungszeit auf dem Segelschulschiff "Padua" und sechs Kap Horn-Umrundungen fuhr er auf verschiedenen Schiffen als Matrose, machte seine Prüfung als Steuermann und erwarb das Kapitänspatent auf Großer Fahrt. Nach den Kriegsjahren, in denen er vor allem in der Norwegenfahrt als Schiffsoffizier seinern Dienst versah, begann er er 1946 eine Tätigkeit als Beamter bei der Hamburger Wasserschutzpolizei, die er 1950 zugunsten der wiederbeginnenden deutschen Seefahrt aufgab. Von 1953 bis 1973 fuhr er für die Reederei Stinnes, bei der er schon seit den Dreißiger Jahren beschäftigt war, als Kapitän im Liniendienst und später in der Trampschifffahrt. Das Buch erzählt nicht nur über Reisen in fremde Länder, sondern setzt sich auch mit den Problemen eines Seemannes, der an Land eine Familie versorgt, auseinander. Außerdem thematisiert es die Vereinsamung eines älter werdenden Kapitäns auf einem Schiff, auf dem alle anderen Mitarbeiter viele Jahre jünger sind. Erzählt wird das Leben des Kapitäns Ernst Wehmeyer von seinem Sohn Klaus, der alte Dokumente, Briefe und Tagebücher sowie Erzählungen von Verwandten und Zeitzeugen zu einer packenden Lebensgeschichte verarbeitet hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

„Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise…“ erzählt die Geschichte eines 1913 unter widrigen Umständen in das Wilhelminische Kaiserreich hineingeborenen Jungen, der nach der Schulzeit in den Zwanziger Jahren den Wunsch hatte, zur See zu fahren. Nach einer Ausbildungszeit auf dem Segelschulschiff „Padua“ und sechs Kap Horn-Umrundungen fuhr er auf verschiedenen Schiffen als Matrose, machte seine Prüfung als Steuermann und erwarb das Kapitänspatent auf Großer Fahrt. Nach den Kriegsjahren, in denen er vor allem in der Norwegenfahrt als Schiffsoffizier seinen Dienst versah, begann er 1946 eine Tätigkeit als Beamter bei der Wasserschutzpolizei, die er 1950 zugunsten der wiederbeginnenden deutschen Seefahrt aufgab. Von 1953 bis zu seiner Pensionierung 1973 fuhr er für die Reederei Stinnes, bei der er schon seit den Dreißiger Jahren beschäftigt war, als Kapitän im Liniendienst und später in der Trampschifffahrt.

Das Buch erzählt nicht nur über Reisen in ferne Länder, sondern setzt sich auch mit den Problemen eines Seemannes, der an Land eine Familie versorgt, auseinander. Außerdem thematisiert es die Vereinsamung eines älter werdenden Kapitäns auf einem Schiff, auf dem alle anderen Mitarbeiten viele Jahre jünger sind. Erzählt wird das Leben des Kapitäns Ernst Wehmeyer von seinem Sohn Klaus, der alte Dokumente, Briefe und Tagebücher sowie Erzählungen von Verwandten und Zeitzeugen zu einer packenden Lebensgeschichte verarbeitet hat.

Über den Verfasser

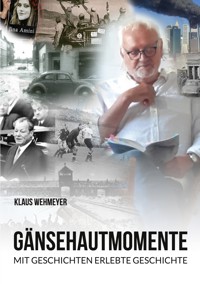

Klaus Wehmeyer, Jahrgang 1947 wurde in Hamburg geboren. Er lernte zunächst Industriekaufmann und studierte später mit dem Studienfach Sport auf das Lehramt an Haupt- und Realschulen. Den Beruf des Lehrers übte er bis zur Pensionierung an Schulen in Hamburg und im Ausland aus. Seine schulischen Schwerpunkte bestanden in der Eingliederung von Migrantenkindern und in der Gestaltung von Outdoor-Aktivitäten wie Kanufahren und Schilaufen. Als Kind machte er viele Reisen auf den Schiffen seines Vaters, dadurch entstand das Interesse an der Seefahrt. Sein Berufswunsch, Kapitän zu werden, erfüllte sich jedoch nicht, da man bei ihm kurz vor Beginn der Seemannsschule eine Rot-Grün-Schwäche feststellte. Er unternahm jedoch als Schüler und Student etliche Fahrten als Messejunge sowie als Decksmann ohne Wachdienst in der Küstenschifffahrt und auf Großer Fahrt.

Klaus Wehmeyer lebt in Hamburg.

Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.

(Wird Alexander v. Humboldt zugeschrieben)

Zum Gedenken an unsere Eltern

Ernst und Irmgard Wehmeyer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Teil I

Teil II

Anhang Teil II

Einstieg der Reederei F. Laeisz in die Salpeterfahrt

Ende der Salpeterfahrt

Begründung für den guten Ruf der Flying P-Liner

Geschichte der Flying P-Liner

Teil III

Teil IV

Teil V

Teil VI

Teil VII

Teil VIII

Teil IX

QR-Codes und Quellentexte aus „Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise“

Quellenangaben

Vorwort

2002, nach dem Tod unserer Mutter, übernahm ich einen Karton mit etlichen Unterlagen aus der Seefahrtszeit meines Vaters, u.a. seine Seefahrtsbücher, seine Tagebücher, in denen er so gut wie nie Gefühle niederschrieb, aber präzise Daten wie in einem Logbuch, viele Fotos, Teile der Familiengeschichte unserer Großeltern, Zeugnisse usw. Dieser Karton lag jetzt fast 19 Jahre im oberen Regal eines Schrankes bei mir zu Hause. Die Corona-Zeiten 2020 und 2021 erzwangen es, dass ich durchgehend zu Hause war und in meinen Schränken Ordnung schaffen wollte. Ich sprach mit meiner Schwester darüber, und sie kam mit einem weiteren Karton zu mir: Alle Briefe meines Vaters an unsere Mutter aus den Jahren 1961 bis 1973, feinsäuberlich sortiert und nach Reisen mit nicht mehr elastischen Gummibändern umspannt. Ich begann mich in all diesen Schätzen aus unserer Familienvergangenheit festzulesen und merkte, dass ich auch ein Großteil meines Lebens vor mir hatte. So entstand mein Plan: Über das Leben meines Vaters weiter zu forschen, weitere Quellen zu finden und anschließend die Geschichte eines Seemannes im 20. Jahrhundert niederzuschreiben.

Die meisten beschriebenen Erlebnisse sind authentisch und durch Dokumente belegt, aber vieles stammt auch aus Erzählungen der Großeltern und anderer Verwandter. Meine Geschwister habe ich immer wieder Korrektur lesen lassen und sie um Berichtigungen gebeten, viele Dinge konnte ich in dem Gehirn unserer Zeit, dem Internet finden. Es ist mir gelungen, Kontakt zu noch lebenden Kollegen meines Vaters zu finden und deren Erinnerungen aufzunehmen.

Aber manchmal musste ich auch Zeiträume überbrücken und karge Aufzeichnungen ausschmücken, deshalb gehe ich davon aus, dass auch Daten und Namen durcheinandergebracht wurden und nicht alles zu 100 % der Wahrheit entspricht, aber so könnte es schließlich gewesen sein…

Ich habe davon abgesehen, Karten über die Reisen einzufügen, ebenso wurden die besonders im Teil II (Segelschifffahrt) auftauchenden seemännischen Fachausdrücke nicht explizit erläutert. Für beides kann beim Lesen das Smartphone zur Hand genommen werden, auf dem man schnell die einzelnen Fahrten und Orte sowie die Fachausdrücke „googeln“ kann. Wer sich für die genannten Lieder interessiert, kann mit seinem Smartphone die entsprechenden QR-Codes lesen und dann die dazu gehörigen Stücke über YouTube hören.

Die vier Monate Recherche und Textarbeit haben mir etwas Wunderbares ermöglicht: Ich habe meinen Vater kennengelernt. In seiner ganzen Persönlichkeit. Mit all seinen Widersprüchen. Doch nicht nur ihn, auch meine Rolle als Kind eines Seemannes, aufgewachsen in einer „getrennt“ lebenden Familie sowie die unserer Mutter konnte ich auf einmal verstehen und vieles in unserem Leben nachvollziehen.

Und besonders dieses Leben einer Seemannsfrau und so gut wie alleinerziehenden Mutter, die alle Entscheidungen, die in anderen Beziehungen eines Partners bedürfen, treffen musste, hat mir vor Augen geführt, dass wir durchaus in „schwierigen“ Familienverhältnissen aufgewachsen sind.

Seefahrt hat sich in der heutigen Zeit völlig verändert. Aber Ernst Wehmeyer gehört zu der Seeleute-Generation, die die ganz harten, aber auch die romantischen Seiten der „Christlichen Seefahrt“ er- und gelebt hat. Und ich bin froh, dass ich jetzt, mit 74 Jahren, selbst diese spannenden Epochen als Chronist erleben durfte.

Danke, „Kapitän“ Opa Ernst, danke, „Commander in Chief“ Oma Irmgard!

Klaus Wehmeyer, 01.10.2021

Teil I

1913 – 1929

Familie, Kindheit, Jugend

Bremerhaven 1912 – 1914

Der Weltkrieg 1914 – 1918

Die frühe Republik 1919 – 1923

Kindheit und Jugend in Harburg 1924 – 1930

Erste Erfahrungen in der Seefahrt 1929

Bremerhaven, 1912 - 1914

In der zusammenwachsenden, aufstrebenden Stadt, die neben dem bremischen Bremerhaven zu dieser Zeit noch aus den preußischen Gemeinden Lehe und Geestemünde besteht, hat sich in den Jahren nach der Jahrhundertwende durch die maritime Aufrüstung des deutschen Kaiserreiches ein wichtiger Flottenstützpunkt für die Kriegsmarine etabliert. In den „besseren“ Vierteln von Geestemünde haben viele Marineoffiziere für sich und ihre Familien ein Zuhause geschaffen, so auch Korvettenkapitän von Stupnitz, der dort mit seiner Familie eine Villa im Wilhelminischen Stil mit großem Garten bezogen hat. Von Stupnitz hat zurzeit kein Kommando auf einem Schiff, er ist mit für den Aufbau des Marinestützpunktes am Eingang der Weser zur Nordsee zuständig. Er fährt fast jeden Morgen mit einer Droschke zum Dienst und kommt in der Regel auch jeden Abend nach Hause, manchmal auch schon für einige Stunden während des Tages. Auf seinen Fahrten nach Hause wird er oft begleitet von seinem Burschen, dem 21-jährigen Matrosen August Wehmeyer, seit Mitte 1912 zur Verfügung des Korvettenkapitäns abkommandiert. Dieser muss ihm gelegentlich die Tasche mit Akten tragen oder diese von der Standortverwaltung holen, oft muss er auf Stupnitz warten, ihm den Wagenschlag der Droschke bei der Ankunft und Abfahrt geöffnet halten, und er darf bei der Fahrt dann beim Kutscher auf dem Bock sitzen. Von Stupnitz schätzt seinen Burschen, er ist hilfsbereit, freundlich, aber respektvoll, auch zu seiner Familie und den Bediensteten in seinem Haushalt.

So lädt der Marineoffizier den Matrosen August Wehmeyer während der Wartezeiten in den Gesinderaum seines Hauses ein, wo sich auch die guten Geister des Hauses aufhalten. Die Köchin versorgt ihn mit warmem Essen und er fachsimpelt mit dem Gärtner über Landwirtschaft, von der er etwas versteht, weil er nach seiner vierjährigen Grundschulzeit in Kehdingen an der Elbe und dem frühen Unfalltod seines Vaters bei Bauern auf dem Feld arbeiten musste, um die Mutter und die jüngeren der 11 Geschwister durchzubringen. August ist immer gut gelaunt, er sieht in seiner schmucken Matrosen-Uniform beeindruckend aus, er kennt viele Lieder, die er mit seinem tiefen Bariton zum Besten gibt, so dass sich die dort Anwesenden immer freuen, wenn er ihnen Gesellschaft leisten darf. Schon nach kurzer Zeit wartet besonders die fast 18-jährige Haushaltshilfe Elisabeth Grunwald auf ihn, sie hat wahrgenommen, dass August sie immer mit besonders netten Worten begrüßt und mit seinem freundlichen Blick den ihren zu kreuzen versucht. Elisabeth, von August liebevoll „Lieschen“ genannt (wobei er es einsilbig als „sch“ ausspricht und nicht die Silben hinter dem „s“ trennt), war von ihrem Vater, dem Schuhmachermeister und Sargträger Julius Grunewald aus Lehe, in Stellung gegeben worden, weil er dann einen Esser weniger zu Hause am Tisch hatte und sie sich so gut auf die Aufgaben und Pflichten als zukünftige Ehefrau vorbereiten konnte.

Lieschen zeigt August gelegentlich auch den Garten der Herrschaften. An lauschigen, noch warmen Herbstabenden des Jahres 1912 verabreden sich gelegentlich beide dann auch, um die Gelegenheit wahrzunehmen, im Gartenhaus. Und eine dieser Wahrnehmungen der Gelegenheiten in der letzten Septemberwoche des Jahres 1912 bleibt nicht ohne Folgen: Lieschen wird nicht vom September, aber von August schwanger. Sie versucht es zunächst geheim zu halten, zieht dann aber doch den Mann, dem sie sich hingegeben hat, ins Vertrauen. August zieht daraufhin ein frisches Päckchen seiner Matrosenuniform an, bürstet diese und in sein schon leicht schütteres Haar Pomade und geht nach Lehe zum Schuhmachermeister Julius Grunwald, um ihn um die Hand seiner gerade 18-jährigen, aber noch minderjährigen Tochter Elisabeth zu bitten. Julius, der schon von der Schwangerschaft seiner ältesten Tochter erfahren hatte, ist empört. Nicht nur, dass seine Tochter von diesem ehrlosen Matrosen ehelos geschwängert wurde, nein, noch schlimmer empfindet er die Tatsache, dass dieser Protestant ist, während er der ehrenwerten katholischen Gemeinde von Lehe angehört. Er verweist ihn des Hauses und verbietet seiner Tochter jeglichen Kontakt mit diesem anstandslosen Menschen, der Schimpf und Schande über seine Familie gebracht hat. Im Hause des von Stupnitz hat sich diese peinliche Affäre bereits herumgesprochen: Frau von Stupnitz kündigt der Bediensteten Elisabeth Grunwald fristlos, August wird zwar nicht degradiert, aber für ihn ist von jetzt an eine andere Verwendung an einem anderen Ort innerhalb der kaiserlichen Marine vorgesehen.

Julius Grunewald kann diese „Schande“ nicht aushalten: Er schickt seine schwangere Tochter im Frühjahr 1913 zu Verwandten nach Oldenburg in Oldenburg, wo sie niederkommen soll.

August, der inzwischen auf der gerade vom Britischen Empire gegen Sansibar zurückgetauschten Nordseeinsel Helgoland Dienst versehen muss, hält jedoch heimlichen Kontakt zu seiner Lieschen und nutzt jede Gelegenheit, aufs Festland zu fahren und sie zu besuchen.

Lieschen und August 1916 in Hamburg-Eimsbüttel

Am 30. Juni 1913 wird das Kind dieser Liaison in Oldenburg geboren: Es ist ein Junge, er erhält den Namen Ernst Julius und heißt laut Geburtsurkunde mit Nachnamen zunächst Grunwald. Schon am 4. Juli wird er in Oldenburg römisch-katholisch getauft.

Augusts Besuche bei seiner Lieschen bleiben auch jetzt nicht ohne Folgen: Ende November 1913 beginnt unter ihrem Herzen ein zweites Kind zu wachsen.

August Wehmeyers Dienstzeit bei der Marine läuft am 7. April 1914 aus, ohne Fehl und Tadel, wie ihm in den Entlassungspapieren bestätigt wird. Er geht wieder nach Hamburg, wo er bereits von 1907/1908 eine Ausbildung als Schiffer machte und anschließend bis zu seiner Einberufung Anfang 1912 auf Dampfschleppern arbeitete, mietet eine familiengerechte Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel, sucht und findet einen sicheren Arbeitsplatz auf einem Schlepper als stellvertretender Schiffsführer, fährt nach Lehe und ringt dem Schuhmacher Julius Grunwald in Anbetracht des erwarteten zweites Kindes die Erlaubnis ab, Elisabeth zu heiraten. Dies geschieht unter Berücksichtigung von Lieschens anderen Umständen am 2.8.1914 in einer kargen Zeremonie in Hamburg. August erkennt die Vaterschaft seines Sohnes Ernst an, so dass dieser jetzt auch den Familiennamen „Wehmeyer“ trägt. Am 26. August kommt in Hamburg – wo die Familie seit der Hochzeit gemeinsam lebt – das zweite Kind der frisch Vermählten zur Welt, Anneliese Wehmeyer.

Der Weltkrieg 1914 - 1918

Inzwischen bricht am 28. Juli 1914 nach dem Attentat von Sarajewo der Weltkrieg aus. Die Arbeit von August Wehmeyer im Hamburger Hafen ist jedoch „kriegsnotwendig“, und so wird er für „unabkömmlich“ erklärt und nicht zum Kriegsdienst einberufen. Kurz nach dem Ende des Weltkrieges wird er jedoch auf einem Minensuchboot verpflichtet, um die Elbmündung von Seeminen zu befreien.

Die ersten Kriegsjahre werden als nicht so schlimm wie in anderen Familien wahrgenommen: der Ernährer kommt jeden Tag von der Arbeit nach Hause, seine Heuer ist so gut, dass die Familie keinen materiellen Mangel erleiden muss, und als in den Wintern 16/17/18 die Versorgungslage immer schlechter wird, findet August im Hafen Möglichkeiten, etwas zu „organisieren“. Es besteht auch Kontakt zu den Familien der jungen Eltern. Man fährt ins Kehdinger Land elbabwärts bei Stade, dem Geburtsort von August, dort leben viele Verwandte, die Landwirtschaft betreiben, bei denen man wohnen kann, wo die Kinder Ernst und Anneliese Spielkameraden haben. Ernst freundet sich mit seinen Cousins Hannes, Theo und Guschi an. Drochtersen und das Kehdinger Land bieten viele Möglichkeiten für abenteuerliche Spiele, auch an der Elbe, wo man vom Deich die Schiffe nach Hamburg ziehen sieht. Auch die Beziehung nach Lehe ist wieder eingerenkt, August hat es verstanden, seinen Schwiegervater durch Ausstrahlung und Fleiß zu beeindrucken und für sich einzunehmen.

In der Mietswohnung im Arbeiterviertel Hamburg - Eimsbüttel führt Lieschen das Regiment, sie wacht darüber, dass ihr geselliger Ehemann nicht zu viel Geld mit Kollegen ausgibt, sie kocht, versorgt und erzieht die Kinder, näht selbst die Kleidung und liebt ihren Ehemann gerade und aufrichtig.

Die frühe Republik 1919 - 1923

Nach Kriegsende im Dezember 1918 kommt die Familie auch relativ gut durch die wirren Zeiten. August, seiner politischen Gesinnung nach eher kämpferischer Sozialdemokrat als militanter Kommunist, hält zwar mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, aber er lässt sich nicht zu Straßenkämpfen mit den Nationalen, Kaisertreuen und Braunen hinreißen.

1920 wird Ernst zu Ostern in die Grundschule Lutterothstraße eingeschult. Und im selben Jahr wird am 17. Juni ein drittes Kind geboren, Rudolf, genannt „Rudi“. August hat inzwischen Arbeit als Schlepperführer in der Schifffahrtssparte des Multikonzerns von Hugo Stinnes gefunden. Dies ist 1922 mit einem Umzug ins preußische Harburg an der Elbe verbunden. Sie ziehen südlich der Elbe in eine geräumige Wohnung in der Grumbrechtstraße 20, nicht weit vom Harburger Seehafen II, in dem Augusts Schlepper seine Liegeposition hat.

Die galoppierende Inflation 1923 belastet alle Familien, täglich fängt Lieschen ihren August am Hafen ab, um die zum Schluss zweimal täglich ausgezahlte Heuer sofort wieder vor der nächsten Preiserhöhung in Lebensmittel umzusetzen. Doch August kann in dieser Inflationszeit seine finanzielle Situation erheblich verbessern. Einer seiner nach Amerika ausgewanderten Brüder, der in Brooklyn ein kleines Vermögen mit einem Einzelhandelsgeschäft erworben hat, schickt August 400 US-$, damit dieser eine Immobilie für ihn erwirbt. Er will sich nach dem Tod seiner Frau wieder in Deutschland niederlassen. August kauft zunächst auf seinen Namen ein Mietshaus auf St. Pauli für seinen Bruder, dieser schifft sich in New York ein, verstirbt jedoch kurz vor seiner Ankunft in Cuxhaven an Herzversagen. Der gerade erworbene Besitz fällt an August. Es gibt keine bessere Geldanlage zu dieser Zeit.

Ernst, Rudi, Anneliese 1922

Kindheit und Jugend in Harburg 1924 -1930

Untertertia 1927

Ernst beendet seine Grundschulzeit in Harburg mit guten Noten und besteht 1924 die Aufnahmeprüfung zur Oberrealschule (dies entspricht dem heutigen Gymnasium). Vor ihm hatte noch keiner in der Familie eine höhere Schule besucht, aber beide Eltern wollen ihrem Ältesten, trotz hohen Schulgelds, die Chance geben. Sie hatten selbst nur eine Grund- bzw. Dorfschulausbildung im Kaiserreich genießen können, sie spüren den Wind in der neuen Republik, der flüstert, wie wichtig Bildung in dieser veränderten, schnelllebigen Zeit ist. Ernst ist ein guter Schüler in Mathematik, auch Fremdsprachen mag er, man fängt damals in der fünften Klasse mit Französisch an, Englisch wird erst ab Klasse 7 gelehrt. Seine Freizeit verbringt Ernst im Harburger Segelclub, einem „proletarischen“ Arbeiterverein an den Süderelbbrücken, dort sind auch einige seiner Schulkameraden Vereinsmitglieder. Neben regelmäßiger seemännischer Ausbildung und Segelunterricht unterhält der Verein auch einen Kutter, mit dem in den Sommerferien längere Törns unternommen werden. Das Bootshaus ist für Ernst mit dem Fahrrad in wenigen Minuten zu erreichen, und es wird zu seinem Revier. Ernst soll auf Wunsch seiner Eltern auch auf musischem Gebiet gefördert werden, um 1924 kauft man für ihn eine Geige, und er soll einmal die Woche zum Geigenunterricht. Den schwänzt er jedoch meistens, sehr zum Ärger seiner Mutter Lieschen.

Wichtig sind für Ernst und Anneliese das Zusammentreffen mit ihren Cousins aus Drochtersen. Man besucht sich dort oder auch in der Wohnung in Harburg.

Über Missetaten in der Schule ist wenig bekannt, auch seine Zeugnisse sind bis auf das Abgangszeugnis nicht auffindbar, aber Ernst durchläuft ohne Stolpern die Zwanziger-Schuljahre bis in die Untersekunda, die er 1930 mit der Obersekundareife abschließt (entspricht dem heutigen Realschulabschluss, 10. Klasse).

Untersekunda 1929 Oberrealschule Harburg, Ernst untere Reihe, Dritter von rechts

Über Geschichten mit Mädchen gibt es keine Informationen, in den Erzählungen später war es üblich, diese wichtigen Schritte zum Erwachsenenwerden zu verschweigen.

Erste Erfahrungen in der Seefahrt 1929

Für Ernst ist seit der Untertertia (8. Klasse) sein Berufsziel klar: Er will zur See fahren, um später einmal als Kapitän über die Weltmeere zu schippern. Der Beruf des Vaters, bei dem er häufig mit auf dessen Schlepper sein darf, wenn dieser ein Seeschiff auf den Haken nimmt, um es in den Hafen zu bringen, die Nähe zur Elbe, der Segelverein, die Törns mit dem Kutter, die Sehnsucht nach fremden Ländern, all dies wird ihm die Richtung gewiesen haben. Sein Vater August, der ja durchaus etwas von Schifffahrt versteht, warnt ihn vor den Entbehrungen dieses Berufs. 1929 in den Sommerferien lässt er Ernst eine Reise als Moses auf einem Kohlefrachter nach England machen. Er muss mit seinen gerade 16 Jahren auf diesem Törn etliche Sommerstürme abreiten, sich von der Crew schikanieren lassen, im Dreck wühlen und manchmal 15 Stunden am Tag schuften, aber als er wieder in Harburg ist und seine Eltern glauben, dass er völlig demoralisiert sei, sagt er gleich nach Verlassen des Dampfers mit noch wackeligen Beinen zu ihnen: „Es bleibt dabei, ich will unbedingt zur See fahren!“

August besteht darauf, dass sein Sohn eine exzellente seemännische Ausbildung bekommt. Er meldet ihn beim Verein Hamburger Rheder an, die einige Segler der Reederei Ferdinand Laeisz als Schulschiffe nutzen und den seemännischen Nachwuchs ausbilden. Es handelt sich um Frachtsegler, die überwiegend für die Salpeterfahrt nach Chile eingesetzt werden. Um Valparaiso zu erreichen, müssen sie das Kap Horn umrunden.

August unterschreibt für seinen Sohn einen Ausbildungsvertrag, er muss ein Entgelt von 500 Reichsmark für die erste Reise als Schiffsjunge (Moses) bezahlen, für den zweiten Törn als „Jungmann“ reduziert sich dieser Betrag auf 250 Reichsmark.

Ernst soll auf der S. „Padua“ seine Ausbildung erhalten. Es ist das neueste Schiff der Flying P-Liner, erst 1926 in Dienst gestellt. Die „Padua“ ist eine „Viermastbark“ (d.h., dass am letzten Mast, dem „Besanmast“ das Segel in Längsschiffrichtung angeschlagen ist. Schiffe, auf denen am letzten Mast die Segel zwischen den Rahen getakelt sind, nennt man „Vollschiffe“). Die „Padua“ hat eine Länge von 114,5 m ü.a. und eine Breite von 14 m, dabei hat sie vollbeladen bei einer Wasserverdrängung von 5805 t, einen Tiefgang von maximal 6,26 m und eine Masthöhe von 48 m. Die Segelfläche beträgt 3400 m2, kann aber mit Stagsegeln auf 3800 m2erweitert werden. Sie gilt als ein sehr sicheres Schiff, das nach modernsten Maßstäben der Stahlbautechnik von der Werft Tecklenborg in Wesermünde (gehört seit 1938 zu Bremerhaven) auf Kiel gelegt wurde. Sie ist die letzte Bark in dieser Baureihe, ihre Schwesterschiffe sind die „Pamir“, die „Passat“ und die „Peking“. 20 Jahre später, nach dem verlorenen II. Weltkrieg, wird die „Padua“ für die russische Handelsmarine unter dem Namen „Kruzenstern“ als Schul- und Passagierschiff für Segelromantiker über die Meere fahren und auch noch 2021 bei allen bedeutenden Sail-Events die Einlaufparade der letzten Großsegler anführen. Die „Pamir“ soll zusammen mit der „Passat“ die deutsche Schulschifftradition fortsetzen, sie sinkt jedoch im September 1957 in einem Orkan auf Höhe der

Abgangszeugnis Obersekundareife

Azoren. Dabei ertrinken 80 Seeleute, 6 werden gerettet. Die „Passat“ wird nach diesem Unglück außer Dienst gestellt und liegt seitdem als Museums- und Übernachtungsschiff in Travemünde. Die „Peking“ macht nach aufwändiger Restaurierung im August 2020 als neues Wahrzeichen und Bestandteil des Museums der Seefahrt in Hamburg fest. Bevor Ernst jedoch an Bord der „Padua“ gehen kann, ist es allerdings Pflicht, an einem zweimonatigen Vorbereitungskurs an der Seemannsschule in Hamburg-Finkenwärder teilzunehmen. Die zukünftigen Schiffsjungen schlafen dort in Hängematten, müssen Uniform tragen, sie lernen die seemännischen Fachausdrücke, Seemannsknoten, sie pullen mit kleinen Booten und segeln mit einem Kutter auf der Elbe. Sie haben nur selten Freizeit und ihnen wird klargemacht, was „Hierarchie“ bedeutet. Sie werden getriezt, klein gemacht, „so klein, dass sie mit Mütze unter einer geschlossenen Tür durchpassen, um dann langsam wieder größer zu werden“, wie Ernst später dem Chronisten erzählen wird. Für diesen Lehrgang muss er seine Oberrealschule vor Abschluss unterbrechen, Vater August hatte es beim Direktor beantragt und genehmigt bekommen. Er bekommt das Zeugnis der Mittleren Reife, das „Einjährige“ nach dem Lehrgang auf der Seemannsschule vorzeitig am 20. Februar, es ist ein durchschnittliches Zeugnis (die Note „genügend“ entspricht in der heutigen Zeit „befriedigend“) bis auf Betragen, Aufmerksamkeit und Leibesübungen, in denen Ernst die Note „sehr gut“ erhält.

Teil II

Segelschiffzeit

Ernsts erste Reise auf der „Padua“ 1930

Die zweite Reise auf der „Padua“ 1930/31

Die dritte Reise auf der „Padua“ 1931/32

Anhang Segelschiffzeit:

Geschichte der „Padua“Geschichte der SalpeterzeitDeutsche und das SalpetergeschäftDie Fahrt um Kap HornDie Firma LaeiszDer gute Ruf und der Erfolg der P-LinerErnsts erste Reise auf der „Padua“

Das Segelschiff „Padua“ liegt den Februar über in Hamburg. Es ist zum Teil Eisgang auf der Elbe, es müssen diverse Überholungsarbeiten durchgeführt werden, die Ladung, die aus Stückgut und Baumaterial vor allem für Valparaiso in Chile besteht, muss übernommen und verstaut werden, ebenso der Proviant für einen Seetörn, dessen Dauer nicht vorhersehbar ist.

Die Besatzung besteht aus 70 Mann: Kapitän Piening, dem späteren Reedereiinspektor von Laeiz und einem der legendären Kap Horniers, vier Steuerleuten, je einem Bootsmann, Segelmacher, Zimmermann, Schlosser, Koch, Bäcker, Steward, 18 Matrosen und Leichtmatrosen (die Stammbesatzung an Deck), sowie 18 Jungmännern und 22 Jungen im „Zöglingsverhältnis“. Mit an Bord genommen werden ebenfalls vier Ferkel, 15 Hühner, 12 Tauben und ein Hund. „Maschinisten“ gibt es nicht, denn die „Padua“ wird nur durch Wind angetrieben, auf Revierfahrt ist man auf Schleppboote angewiesen.

Laut Seefahrtsbuch mustert Ernst schon am 2. Februar 1930 an, tatsächlich ist er aber wohl erst am 21.2. an Bord. Am 20.2. bekommt er die vorgeschriebene Ausrüstung von Steinmetz & Hehl am Vorsetzen, August muss dafür neben dem Ausbildungsgeld von 500 Mark dafür nochmal 186,30 Mark für seinen Sohn investieren.

Am letzten Februartag des Jahres 1930 verlässt die „Padua“ mit der Tide ihren Liegeplatz Richtung Nordsee, unterstützt von zwei Schleppern, die das Schiff bis kurz vor Cuxhaven ziehen, da der Wind zum Segeln ungünstig steht. August hat seine Frau Lieschen sowie Ernsts Geschwister Anneliese und Rudi an Bord seines Schleppers genommen und begleitet die „Padua“ bis zur Lühemündung.

Schon nach dem Anmustern am 21.2. gibt es für die neuen Jungen Landgangverbot, sie haben unter Aufsicht des Bootsmanns und zweier Matrosen erste Borddienste zu erledigen und werden mit der Takelage vertraut gemacht, sie müssen die Namen und Funktion sämtlicher Tampen, Rollen und Blöcke kennen, müssen die Wanten schon mal ohne Schiffsbewegung und Segelanschlagen erklimmen, spüren die ersten Schikanen, all dies in der eisigen Kälte des norddeutschen Winters. Sie haben Ordnung in ihrem 10-Kojen-Logis zu halten, denn man schläft auf der „Padua“ nicht mehr in Hängematten, sondern luxuriös in Kojen, allerdings schlecht belüftet in den unteren Decks des Achterschiffes. Die Hafenküche bietet eine gewisse Abwechslung, Brot und Zutaten sind noch frisch. Lebensmittelvorräte von Mutti zu Hause sind verboten, es würde die Moral untergraben, schrieb die Reederei schon auf dem Vorweg.

Und jetzt geht es die Elbe abwärts. Jeder der Jungen weiß, dass man für die nächsten Monate keinen festen Boden mehr unter den Füßen haben wird. Auch Ernst wird ein bisschen wehmütig, als er die ersten Seemeilen auf dem Elbrevier mal backbord, mal steuerbord den Schlepper seines Vaters auf Höhe sieht und seiner Familie ein letztes Mal zuwinkt. Aber auch besonders seiner Mutter Lieschen fällt dieser Abschied schwer. Sie drückt sich in die der „Padua“ abgewandten Seite und vergießt still Tränen, ihre 15-jährige Tochter Anneliese nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Als Augusts Schlepper sich bei Lühesand mit dem Hornsignal verabschiedet und wieder elbaufwärts dreht, fallen Schneeflocken, in denen die „Padua“ entschwindet.

Bei Cuxhaven schmeißen die Schleppfahrzeuge die Leinen los, der Wind dreht auf Nordost und bei Feuerschiff Elbe I setzen die Stammbesatzung und die „erfahrenen“ Jungmänner schon „volles Tuch“.

Jeweils vier der Jungen sind den Wachen zugeordnet, die sich im 6-Stunden Rhythmus unter der Leitung eines Offiziers abwechseln. Bei guter Wetterlage kann der wachhabende Offizier auf die Wachgänger verzichten, das bedeutet, dass die Jungen am Tag dem normalen Borddienst zugeordnet sind.

Der „Alte“, Kapitän Piening, hat kurz vor dem Auslaufen eine Rede an die neuen Jungen gehalten, über Mut, Disziplin und Durchhaltevermögen. Jetzt sieht man ihn manchmal über Deck gehen, zusammen mit dem „Ersten“, manchmal mit dem Bootsmann, oder er macht seine Brückeninspektion. Ein persönliches Gespräch mit den Jungen führt er grundsätzlich nicht, das ist unter der Würde eines Segelschiffkapitäns.

In den Logis ist es kalt. Es gibt zwar einen Kohleofen, aber die Kohleration wird nur bei extremen Kältegraden zugeteilt, das ist jetzt nicht der Fall. Außerdem würde es die Luft verpesten und die Jungen nicht abhärten, so äußert sich einmal einer der Offiziere. Morgens um 6 Uhr ist Wecken, wenn man Wachgänger der 12 – 6 Wache ist, muss man direkt zum Dienst antreten.

In der Nordsee sind folgende Dienste zu erledigen: Das Schiff wird für den Ärmelkanal vorbereitet. Die Namen sämtlicher Taue müssen erlernt werden, sowie ihre Funktionen und Standorte. Die Jungen sind den Matrosen zugeteilt, sie müssen ihnen bei leichteren Arbeiten helfen und sich manchmal von ihnen schikanieren lassen.

Nach zwei Tagen ist der Ärmelkanal erreicht, es sind Temperaturen um Null Grad, an Steuerbord ist schwach der Kreidefelsen von Dover zu sehen, dessen weiße Farbe sich mit dem Dunst des Nieselregens vermischt. Es geht bei mäßigem achterlichem Wind durch den Kanal, in der Biskaya kommt auf die „Padua“ die erste schwere See zu. Die Jungen sind inzwischen so weit, dass sie zum Segel setzen bzw. reffen eingesetzt werden, nicht bis zu den höchsten Rahen, da übernimmt noch die Stammbesatzung, aber zumindest für die Groß- und die Marssegel. Einige der Jungen werden seekrank, nicht jedoch Ernst, er ist durch seine Vorerfahrungen schon abgehärtet genug. Nach drei Tagen passiert die „Padua“ Cap Finisterre, den westlichsten Punkt Spaniens. Die Temperaturen steigen langsam an, der Wind bleibt, kommt inzwischen aus West. Das Schiff macht mit 13 Knoten gute Fahrt und erreicht nach drei weiteren Tagen die Höhe der Straße von Gibraltar, der Einfahrt zum Mittelmeer. Inzwischen können die Jungen tagsüber ihre Troyer ausziehen, der bewölkte Himmel ist einem blauen gewichen. Die Neuen haben sich an die Bordroutine gewöhnt, noch nicht an die Eintönigkeit der Bordküche. Der Smutje hat verschiedene Essenspläne, einen für die Mitschiffsbesatzung, die Offiziere und den „Alten“, Kapitän Piening, einem weiteren für die Achtergäste. Die von den mit den angemusterten Hühnern gelegten Eier erreichen nie die Mannschaftsmesse, die Schweine werden noch einige Wochen brauchen, bis sie schlachtreif sind, und die Tauben sind sowieso für die mittleren Dienstgrade wie Boots- und Zimmermann sowie Segelmacher, Schlosser und Steward gedacht. Nach zwei weiteren Tagen liegt an Backbordseite, aber nicht in Sichtweite, die Insel Madeira. Ernst und die anderen Jungen finden Seefahrt inzwischen als äußerst angenehm, die Temperaturen betragen um 20 ° C, im Logis spürt man keine klamme Kälte mehr, und es brauchen bei gleichbleibendem Wind kaum Segelmanöver gefahren werden. Die Jungen dürfen das erste Mal auf die Rahen entern, an denen die Royalsegel angeschlagen sind. Sie müssen sich an die Höhe gewöhnen, nicht alle sind schwindelfrei, aber wenn sie oben, 45 m über dem Deck stehen und mit der „Padua“

„Padua“ mit vollem Tuch

auf dem blauen Atlantik dahingleiten, die Gischt des Bugspriets und das Kielwasser weit unter sich wahrnehmen, dann schwillt ihre Brust, gefüllt mit Stolz und Überlegenheit, dann überkommt sie das Gefühl, dass es nichts Schöneres geben kann. Dann vergeht das Heimweh, der Gedanke an Zuhause, an Muttis Essen, an die erste zarte Liebe in der Heimat. Und dann kommen abends und in der Nacht auf der Brücke und Ruderwache oder auf der Freiwache an Deck Gespräche nicht nur mit Jungen gleichen Ranges im „Zöglingsverhältnis“, sondern manchmal auch mit Matrosen der Stammbesatzung und sogar den Offizieren auf. Es werden Geschichten erzählt, von Südamerika, den Mädels in Chile, aber auch denen zu Hause, von Stürmen und Flauten, und man hat über sich nur die die Unendlichkeit des Firmaments.

Ernst hatte sich schon in seiner Schulzeit für Astronomie interessiert, jetzt kann er sein Wissen an seine staunenden Kollegen weitergeben, die ihrerseits ihre Fähigkeiten zum Besten geben. Einige können singen und musizieren, haben zum Teil ihre Schifferklaviere und andere Instrumente dabei, andere können zaubern oder jonglieren. So wird die Gemeinschaft immer enger und es entstehen Freundschaften, die in manchen Fällen Jahrzehnte halten.

Die Arbeit ist meist eintönig: Roststechen an der Reling, die Brassen müssen getrant, die Wanten, die Fußpferde und alles übrige Tauwerk muss geteert werden, die Jungen müssen sich als Backschafter abwechseln und das Messing an Bord jeden Tag putzen, und davon gibt es reichlich. Und natürlich hat jeder seinen Wachdienst. Dazu gehört schon seit dem Ärmelkanal zu den Pflichten für die Jungen, als Rudergänger einem Matrosen zu assistieren, den vorgegebenen Kompasskurs zu halten. Da es noch keine „Servo-Lenkung“ gibt, ist dies je nach Strömung und Wetterlage Knochenarbeit. Normalerweise reichen zwei Rudergänger, den Kurs zu halten, bei Schlechtwetter werden jedoch an dem „Doppelsteuerrad“ auf dem Achterdeck acht starke Arme benötigt.

Der gleichmäßige Nord-Ost-Passat, der in diesen Breiten beginnt, trägt die „Padua“ an den Kanaren vorbei, sie liegen zum Teil in Sichtweite an der Backbordseite. Nun wird Kurs auf die Kapverdischen Inseln gehalten. Es sind drei weitere Tage genussvolle Seefahrt, nur die Qualität des Essens lässt immer mehr nach… langsam geht Frisches aus, die ersten Maden finden sich in der täglich ausgegebenen Ration Brot.

Bei der westlichsten Insel Santo Antão, dem „grünen Kap“, wird der Kurs auf „Süd-West“ geändert, bei den bestehenden Wetterbedingungen kein besonders aufwändiges Segelmanöver. Von jetzt an kann bei steuerbord-achterlichem Wind des NO-Passats mit 13 Knoten der Atlantik in Richtung brasilianische Küste durchpflügt werden. Ernst erfährt von seinem Wachoffizier an Hand der Seekarte, dass die „Padua“ Kurs auf die westlichste Stadt Amerikas genommen hat, deren Name in diesem Jahr 1930 von Paraiba in João Pessoa geändert wird. Nach 38 Tagen auf See wird der Äquator überquert, die Zeremonie der Äquatortaufe fällt dieses Mal aus, da es kurz zuvor einen Unfall an Bord gegeben hat. Ernst wird diese Tortur als Jungmann 10 Monate später auf seiner zweiten Padua-Reise nachholen müssen.

Der Kurs führt nicht ganz an die brasilianische Küste, der Kapitän wählt kurz vorher den Südkurs, um den unregelmäßigen Winden des Malpassats zu entgehen, und kommt erst auf Höhe von Rio de Janeiro in die Nähe des südamerikanischen Kontinents. Es ist noch immer die Zeit des Arbeitens in Badehosen, aber ganz langsam wird es wieder etwas kühler. Die Jungen schlafen zwar noch meist auf der Poop anstatt im stickigen und zu heißen 10-er-Logis, und die jetzt täglichen, tropenüblichen Regenfälle werden durchaus als Erfrischung wahrgenommen. Im Süd-Ostpassat hat die „Padua“ keinen achterlichen Wind mehr, der weht jetzt in Richtung Äquator, es muss hier also gekreuzt werden, um den südlichen Kurs zu halten. Bald passiert die „Padua“ die 23. Südliche Breite, den Wendekreis des Steinbocks und fährt damit wieder aus den Tropen heraus, in denen sie seit fast vier Wochen gesegelt ist. Die Schweine wurden in den ersten Wochen gut gefüttert und immer fetter, so dass das erste, das keinen Platz mehr in seinem Verschlag hat, bald nach Queren des Äquators geschlachtet wird. Es ist für die Crew, auch für die niederen Mannschaftsränge, ein Festessen, wenn es Frischfleisch gibt. Aber die besten Stücke gehen nach Mittschiffs in die Offiziersmesse, ebenso wie die mitgenommenen Hühner. Der Speiseplan stellt sich normalerweise als eintönig dar. Das selbstgebackene Brot enthält in den Tropen auf Grund des feuchtheißen Klimas Maden, die erstmal heraus gepult werden müssen. Die Margarine, von der ein großer Kanister auf der Back in der Messe steht, kann mit einer Kelle über das Brot geschüttet werden. Fleisch gibt es bis auf die Schlachttage in Form von Pökelfleisch, hier haben sich inzwischen auch die Maden niedergelassen. Käse ist aufgrund des Madenbefalls ungenießbar, selbst bei größtem Hunger geht er sofort über die Bordkante. Obst und Gemüse gibt es nur in Trockenform, Aprikosensuppe aus getrockneten Früchten ist eine schmackhafte Abwechslung, ebenso Milchsuppe aus Trockenpulver. Hülsenfrüchte sind vorhanden und sorgen für die notwendigen Proteine. Sauerkraut, in Fässern an Bord, sorgt ebenso wie Grünkohl aus großen Dosen für Vitamin C gegen Skorbut. Kartoffeln sind zwar noch an Bord, aber dauernd müssen die Keime entfernt werden, sie sind welk, voller Stellen und können nur noch zum zweimal in der Woche aufgetischtem Labskaus verwendet werden. Auch die Menge ist kaum ausreichend. So kommt es zwischen den Jungen oft zu Balgereien, und auch Ernst kriegt meist nicht genug ab und geht oft abends mit knurrendem Magen in seine Koje. Seine Lieblingsessen sind zum einen Stockfisch, eingesalzener, an der Sonne getrockneter Kabeljau, der in Holzkisten aufbewahrt wird und an den sich die Maden nicht rantrauen, zum anderen Reis mit Curry. Hier werden alle möglichen Speisen wie hart gekochte Eier, Ölsardinen aus der Dose, Rote Beete, Essiggurken, eventuell Fleisch sowie Reis miteinander vermengt und mit einer scharfen, gelben Currysoße getränkt.

Ein Problem wird zunehmend das Frischwasser. Je näher man dem Äquator kommt, desto fauliger schmeckt es. Es ist rationiert, zum Waschen gibt es nur eine kleine Ration. Wäsche waschen ist bei der Menge schier unmöglich, und mit Salzwasser geht es nicht, weil die Seife nicht aufschäumt und nach dem Trocknen immer ein Salzrand auf dem Tuch bleibt. Den Körper mit Salzwasser abspülen geht zwar, aber irgendwann fängt die Haut an zu jucken, weil die Poren mit Salz verstopft sind. Also freut man sich auf die zum Glück häufiger fallenden Tropenschauer, von denen man sich abspülen und erfrischen lassen kann. Und man kann das Frischwasser in Persennings auffangen und es dann zur Zeugwäsche nutzen.

Aber im Südatlantik zeigen sich auch immer wieder seine Bewohner. Die Jungen liegen in ihrer Freiwache im Klüverbaumnetz und beobachten die Delphine, die tagelang das Schiff begleiten und im Bugspriet spielen. Auch verschiedene Wale tauchen häufiger auf. Man sieht die Fontänen von Atemluft ablassenden riesigen Blauwalen, Pottwale kreuzen das Schiff, und manchmal begleitet eine Schule von Buckelwalen die „Padua“. Aber spannend sind auch die Haie. In den Flautenzonen, den Kalmen, in denen die „Padua“ kaum Fahrt macht und die Segel schlaff im Wind stehen, wird immer wieder „Haialarm“ gerufen, wenn die verdächtige Dreiecksflossen auftauchen. Der Schlosser an Bord hat für solche Fälle schon große Haken geschmiedet, an die ein sehr großes Stück Salzfleisch (am besten voller Maden) aufgespießt wird. Dann lassen die Jungen diesen an einem langen Tampen befestigte Köder am Heck ins Wasser und ziehen ihn immer wieder bis zur Wasseroberfläche hinauf. Zuerst kommen kleine Fische und beschnuppern den Braten, es sind die Pilotfische des Hais. Dieser kreist um die Beute mehrere Male herum, um dann blitzschnell zuzuschnappen. Der Schlosserhaken bohrt sich in den Gaumen des Raubfisches. Die Haifischer stehen mit lauten Freudenrufen applaudierend an der Reling, gleichzeitig müssen alle am Tampen anpacken, um das zentnerschwere, circa 2,50 m lange um sich schlagende Tier bis zur Reling hochzuziehen. Dort warten schon der Bootsmann und ein zweiter erfahrener Haijäger mit einem weiteren Tampen, an dessen Ende sich eine Schlinge befindet, die um den Schwanz des zappelnden Tieres geworfen und zusammengezogen werden muss. Erst dann wird das riesige Tier über die Bordwand gehievt und aufs Deck gelegt. Die Tampen werden an Pollern befestigt, damit der Hai die Herumstehenden nicht durch Schlagen mit der Schwanzflosse gefährdet. Der Bootsmann als Chef der Decksmannschaft kommt jetzt, um der Trophäe den Todesstoß zu versetzen, aber bei den ersten beiden Versuchen gleitet das scharfe Bootsmannsmesser an der harten Haut ab. Es gelingt dann, den Bauch aufzuschneiden und Herz und Leber herauszuholen. Aber der Smutje steht nicht bereit, um sich die Haifischsteaks zu sichern. Diese Haiarten seien ungenießbar und nicht zum Verzehr geeignet, erzählt man den ob dieses Abenteuers aufgeregten Jungen. Der Hai hat eine gewaltige Lebenskraft, auch nach einer Stunde an Deck zuckt er noch. Mit besonders scharfen Werkzeugen trennt man den Kopf vom Rumpf und die Jungen brechen aus dem nun bewegungslosen Maul mit Zangen die scharfen, spitzen Zähne heraus, die an diesem Tier jetzt nicht mehr nachwachsen werden. Für Ernst sind diese Haifischzähne ein lebenslanges Andenken an seine erste Padua-Reise.

Dann wird der Schwanz des nun bewegungslosen Rumpfes vom Poller losgebunden und mit den Eingeweiden und dem Kopf über Bord geworfen. Die Jungen glauben, dass sie der Menschheit mit dieser grausamen Tat zur Ausrottung des „natürlichen Feindes des Seemanns“ einen Gefallen getan haben. Dass sie damit ihren Beitrag zur Zerstörung des Gleichgewichts unserer Erde geleistet haben, ist ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst.

Achtergäste mit Kielwasser, Ernst unten 2. v.r.

Weiter südlicher, in den Flauten der „Ross-Breiten“ zwischen dem 30. und 40. Breitenkreis, haben die Jungen der „Padua“ das erste Mal mit dem Albatros Kontakt, dem Vogel mit der größten Flügelspannweite auf dieser Erde. Er lebt nur auf der südlichen Halbkugel und wagt sich so gut wie nie über den Äquator. Die größten Brutkolonien der Albatrosse im Bereich des Südatlantiks befinden sich auf den Falklandinseln und auf Südgeorgien, die beide ca. auf dem 50. Südlichen Breitenkreis liegen. Er hat wegen seiner guten, kräftesparenden Segeleigenschaften einen ungeheuer großen Flugradius und beherrscht aus der Luft die Meere der Südhalbkugel. Er ist aber, wenn er auf einer festen Oberfläche, z.B. einem Schiffsdeck, landet, ein schwerer, unbeweglicher Vogel, der nicht von alleine wieder starten kann.

Die erfahrenen Matrosen lassen ein großes aufgekantetes dreieckiges Blech, an dem ein Köder befestigt ist, an einer langen Leine ins Kielwasser. Ein Albatros kommt angesegelt und geht in die Falle. Er kommt vom Blech nicht herunter und wird langsam aufs Achterdeck gezogen. Dort tapst er schwerfällig umher und lässt sich von den Jungen bestaunen. Er ist nicht aggressiv, aber ein wenig ängstlich. Die Jungen „vermessen“ ihn mit dem Zollstock, der Vogel hat eine Flügelspannweite von 3,30 m.

Albatros gefangen

Einer der Offiziere meint zu wissen, dass es sich hier um einen Wanderalbatros handelt. Er wiegt ca. 6 kg, nicht viel für einen Vogel mit dieser Spannweite, denkt sich Ernst. Auf die Frage der Jungen, ob man aus ihm nicht einen „Gänsebraten“ machen könne, antwortet der Smutje: „Das ist Möwenfleisch. Das kriegt man selbst beim ärgsten Kohldampf nicht runter.“ Ihr Albatros darf eine Nacht an Bord logieren. Am nächsten Tag aber haben einige Besatzungsmitglieder Mitleid. Sie heben den verängstigten Vogel auf die Reling an der Luvseite und schubsen ihn über die Bordkante. Er breitet seine Flügel aus, der leichte Wind von Vorn fängt sich an ihren Unterseiten, und es gelingt dem Vogel, Auftrieb zu bekommen und mit wenigen Flügelschlägen Höhe zu gewinnen. Wieder majestätisch dreinschauend, schwebt er einen Augenblick später über den Masten der „Padua“ und entschwindet dann in südlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit, die die Crew des in der Flaute dahindümpelnden Seglers neidisch werden lässt.

Die „Padua“ passiert nach 60 Seetagen seit Auslaufen Hamburg den 35. Breitenkreis, die Höhe der La Plata Mündung, also Buenos Aires bzw. Montevideo. Es ist der 29. April 1930, deutscher Frühling, südamerikanischer Herbst. Montevideo liegt auf derselben Breite wie Lissabon, nur südlich, und es wird zunehmend kälter. Die Jungen, die die letzten Wochen tropische Badehosentemperaturen gewohnt waren, holen sich wieder ihre Troyer heraus, manche sogar ihre Jobben. Der 1 O (Erster Offizier) gibt Anweisung, die warmen Bekleidungsstücke wegzulassen, er weiß, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Jeden Tag ist der Sonnenaufgang später, der Sonnenuntergang früher, die Abendtemperatur kühler. Man nimmt sich im Logis wieder Decken, um die wenigen Stunden Schlaf, die einem bei den jetzt wieder häufigeren, auch nächtlichen Segelmanövern sowie den voll besetzten Wachen bleiben, nicht zu frieren.

Schwere See in den Roaring Forties

Nach zwei weiteren Tagen hat die „Padua“ den 40. Breitenkreis erreicht: es beginnen die „Roaring Forties“, die berüchtigte Westwindzone auf der südlichen Halbkugel, wo der Wind nicht durch Land unterbrochen ist, außer in Südamerika, und wo diese Westwinddrift dann mit noch mehr Gewalt um Kap Horn