Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Nach dem Ersten Weltkrieg gründet eine Münchner Baugenossenschaft eine Gartenstadt. Handwerker und Eisenbahner bauen Straßen und Wasserleitungen, kaufen Parzellen, wohnen in Hütten und bauen Häuser. Eigenarbeit, Selbsthilfe, Gemeinschaftssinn, Zusammenhalt und Ausdauer helfen Lokomotivführern und Handwerksmeistern, ohne großes Vermögen Wohneigentum zu begründen. Im Zweiten Weltkrieg fallen Bomben in die neue Gartenstadt, doch bei der Beschaffung von Baumaterial und der raschen Beseitigung der Schäden arbeiten die Siedlerfamilien wieder eng und routiniert zusammen. Lange Zeit wirkte die "Siedlung Ludwigsvorstadt" wie ein Dorf in der Stadt. Doch in jüngster Zeit ändert sich das. Bauträger errichten Mehrfamilienhäuser, Gärten schrumpfen zu Restflächen, Wohnungen werden extrem teuer verkauft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 76

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

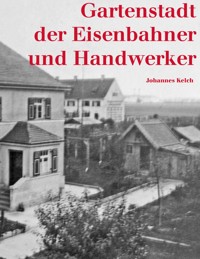

Titelbild:

Das Titelfoto vermittelt einen Eindruck von der entstehenden Siedlung Ludwigsvorstadt aus der Zeit von 1927 bis 1930. Im Vordergrund ist eines der ersten Häuser in der Säulingstraße zu sehen. Typisch sind die zahlreichen Hütten in den Gärten - hier wohnten manche Siedler bis zur Fertigstellung ihrer Häuser. Der Blick in die Ferne belegt, dass die Gegend nicht bebaut war. Siehe auch das Foto auf Seite →: Das auf dieser Seite abgebildete Wohnhaus mit Mansarddach stand neben der auf dem Titelbild gezeigten "Kaffeemühle". Beide Fotos bieten eine ähnliche Perspektive.

Gliederung

Vorwort

Die Anfänge

Die ersten Häuser

Die 30er Jahre

Die 40er Jahre

1950 bis 1999

2000 bis 2022

Die Zukunft der Siedlung Ludwigsvorstadt

Allgemeine Erkenntnisse

Bildnachweis und Quellen

Vorwort

Die “Siedlung Ludwigsvorstadt” in München zeichnet sich unter vielen anderen Projekten der 20er Jahre nicht nur durch die genossenschaftliche Gründung einer Gartenstadt aus, sondern auch durch den Bau der Infrastruktur in Eigenleistung der künftigen Bewohner. Die meisten Grundstückskäufer waren Handwerker oder Eisenbahner, sie verfügten nur über geringe finanzielle Mittel. Auch bei der Errichtung von Häusern waren eigene Arbeit und Anstrengungen, wechselseitige Hilfe sowie Geschick bei der Beschaffung von Material gefragt.

Was haben die Gründer alles getan, um trotz eines bescheidenen Einkommens in einer Gartenstadt wohnen zu können? Wie wurden die Häuser finanziert? Welche bürokratischen Hürden mussten sie nehmen? Wie haben die Familien die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg überstanden? Was geschah in den Jahrzehnten von 1950 bis 2000?

Diese Veröffentlichung stellt die Geschichte der Siedlung anhand von Aussagen von Zeitzeugen sowie historischen Dokumenten und Bildern dar. Eine sehr wichtige und gute Quelle war ein Vortrag, den einer der ersten Siedler, Bernhard Ludwig, anlässlich des 40jährigen Jubiläums der Siedlung 1960 gehalten und schriftlich niedergelegt hat. Die Darstellung in dieser Publikation orientiert sich unter anderem an Ludwigs Vortrag.

Die historische Bezeichnung “Ludwigsvorstadt” muss erklärt werden: Neben der Maxvorstadt und der Isarvorstadt bezeichnete “Ludwigsvorstadt” um 1900 eine Stadtregion, die westlich der Altstadt mehrere Stadtteile umfasste, darunter das “Westend”. Die “Baugenossenschaft Ludwigsvorstadt” war zunächst im Westend mit Wohnungsbau aktiv. Sie gründete eine Gartenstadt und nannte sie “Siedlung Ludwigsvorstadt”, die sich jedoch auf freiem Feld und nicht in der Stadtregion Ludwigsvorstadt befand. Heute zählt sie zum Stadtbezirk 7, “Sendling-Westpark” und nicht zum inzwischen bestehenden Stadtbezirk 2 “Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt”.

Die hier beschriebene “Siedlung Ludwigsvorstadt” wird heute umgrenzt von der Autobahn Lindau, den Kleingartenanlagen “Land in Sonne”, der Westendstraße und dem Mittlerem Ring.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern, die Erzählungen, Fotos, Dokumente, Erklärungen, Anregungen und Korrekturen beigetragen haben, danke ich hier ganz besonders. Sie wollten zum Teil nicht genannt werden. Diesen Wunsch habe ich respektiert.

München 2023

Johannes Kelch

Die Anfänge 1918 bis 1930

Idee: “Siedlungswerk Ludwigsvorstadt e.V.”

In den Unterlagen der Familie Handwerker befindet sich ein Dokument aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, das darauf hindeutet, dass die ersten Bestrebungen zur Gründung der Siedlung Ludwigsvorstadt bereits auf das Jahr 1918 zurückreichen. Das Dokument trägt den Titel: “Satzungen des Siedlungswerkes Ludwigsvorstadt e.V.” Eine solche Organisation ist nach allen späteren Unterlagen nie entstanden, sie könnte aber tatsächlich unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs als Idee in die Welt gesetzt und dann verworfen worden sein - etwa wegen Aussichts- oder Erfolglosigkeit.

Zweck: Ein- und Zweifamilienhäuser ...

Paragraph 1 der “Satzungen” in dem eine Seite umfassenden Dokument führt den Namen ein. In Paragraph 2 wird der Zweck des Siedlungswerks e.V. so bestimmt: “1.) Der Zweck des Vereins besteht darin, für einen systematischen Ausbau des Siedlungswerkes Ludwigsvorstadt zu wirken, wie insbesondere für die Herstellung der Strassen, der Beleuchtungsanlagen, der Bebauung der Anlage mit Ein- und Zweifamilienhäusern, für Steuerbefreiung, für Erlangung von Zuschüssen für Siedlungsbauten und dergleichen. 2.) Gemeinsamer Einkauf von Baumaterialien, Dünger, Samen, Kleintierfutter; Aufklärung über Garten- und Obstbau durch fachmännische Vorträge und Halten einer Zeitschrift für Siedlungswesen. Gemeinschaftlicher Verkauf der Erträgnisse. “

Mittel: Einzahlungen und Kredite ...

Paragraph 3 ist mit dem Wort “Mittel” überschrieben und lautet: “Der Verein sucht seinen Aufgaben gerecht zu werden durch die ihm zufliessenden Mittel aus Beiträgen der Mitglieder, aus Einzahlungen der Mitglieder, aus Stiftungen, Zuschüssen und sonstigen Einnahmen sowie aus Aufnahmen von Krediten. Ueber Einnahmen und Ausgaben entscheidet die Vereinsleitung. Über Aufnahmen und Buchführung von Krediten die Mitgliederversammlung. Verfügbare Bestände sind zinsbar zu hinterlegen in der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft Ludwigsvorstadt, woselbst jeweils am 3. Dienstag jedes Monats Zahlungen für den Verein entgegengenommen werden.”

Mitglieder: Personen, Vereine, Fabriken ...

Die Mitgliedschaft ist Gegenstand von Paragraph 4: “Der Verein setzt sich zusammen aus ordentlichen Mitgliedern, das sind Siedler des Siedlungswerkes und aus ausserordentlichen Mitgliedern, das sind Vereine, Fabriken, Behörden und Personen, welche die Bestrebungen des Vereins in irgendeiner Weise fördern und unterstützen. Alle Vereine erhalten für ihre Mitgliedschaft bis zu einer Mitgliederschaft von 500 Personen ein Stimmrecht von einer Stimme, bis zu 1000 Personen zwei Stimmen und darüber drei Stimmrechte, Behörden und Fabriken eine Stimme Stimmrecht. Das Stimmrecht wird in der Hauptversammlung durch Delegierte mittels einfacher Vollmacht ausgeübt.”

Beiträge: Gebühren und Einzahlungen ...

Paragraph 5 beschäftigt sich mit Beiträgen: “Die Aufnahmegebühr beträgt 200 Mark. Ordentliche Mitglieder zahlen pro Jahr 1923 M. 500.-, ausserordentliche Mitglieder, Behörden und Fabriken M 1000.-. Der Vereinsbeitrag wird jedes Jahr in der Mitgliederversammlung festgesetzt.” Die Zahl 1923 hat offenkundig keine Bedeutung. Die beiden letzten Paragraphen legen den Austritt “nur am Ende des Vereinsjahres” fest und bestimmen die Leitung des Vereins durch einen “Siedlungsrat, bestehend aus einem 1. Vorsitzenden als Geschäftsführer, einem 1. Kassier, der auch Schriftführer ist und aus fünf Beisitzern.”

Interpretation

Auf dem undatierten Dokument ist handschriftlich in einer kleinen Schrift vermerkt: “Nach Erzählung meines Vaters Peter Handwerker geht Gründung und Grunderwerb auf das Jahr 1918 zurück.” Wie Peter Handwerker der dritten Generation 2022 erklärte, stammt die Schrift von Peter Handwerker der zweiten Generation der Handwerker-Familie in der Grüntenstraße. Die Aussage bedeutet, dass Peter Handwerker der ersten Generation in der Grüntenstraße erzählt hat, dass die Siedlung 1918 gegründet worden sei und in diesem Jahr auch der Grunderwerb stattgefunden habe.

Anhand anderer Dokumente ließ sich dies nicht verifizieren. Bernhard Ludwig datiert in seinem Vortrag zum 40. Jubiläum die Siedlungsgründung auf 1920. Das Siedlungswerk Ludwigsvorstadt e.V. wird nirgendwo erwähnt. Es liegt daher der Schluss nahe, dass dieses Siedlungswerk nie realisiert wurde.

Offenbar war es auch illusorisch, Behörden, Fabriken und Vereine für die Idee des Siedlungswerks zu gewinnen. Allerdings lässt sich einwenden, dass im Norden Münchens zur gleichen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mehrere Unternehmen als Finanziers für die Genossenschaftssiedlung “Alte Heide” zu gewinnen waren. Ob der Grundstückskauf schon 1918 über die Bühne ging, ist schwer zu sagen. Es ließe sich eventuell über Unterlagen der Stadt herausfinden. Wahrscheinlich ist es schon, dass zwischen Grundstückskauf und Verkauf der ersten Grundstücke einige Zeit - Monate oder Jahre - verging. Denn es mussten ja vor den Verkäufen die Flächen parzelliert und die Straßen geplant werden.

Grundstückskauf bei einer Terraingesellschaft

Nach der 1960 von Bernhard Ludwig verfassten Chronik der Siedlung (Vortragstext) hat die Baugenossenschaft Ludwigsvorstadt einen Teil des heutigen Areals von rund 60 Tagwerk im Jahr 1920 von der Terraingesellschaft Friedenheim erworben.

Wer oder was waren Terraingesellschaften? Diese Unternehmen sammelten meist als Aktiengesellschaften in der Zeit von 1890 bis 1914 bei Anlegern Geld ein, um damit in der Peripherie der Städte, darunter München, in großem Umfang Boden zu erwerben, Siedlungen zu planen, Straßen und Wasserleitungen zu bauen und sodann Parzellen - bebaut oder unbebaut - an Endkunden zu verkaufen. Nicht selten erbrachten Terraingesellschaften überhaupt keine Leistungen und verkauften einfach Grund und Boden nach einer kurzen oder längeren Spekulationsfrist mit Gewinn weiter. Die Geldanlage in den Terraingesellschaften galt um die Jahrhundertwende als äußerst profitabel. Dass Städte wachsen und sich dabei viel Geld machen lässt, hatte sich bei betuchten Leuten herumgesprochen.

Die nach 1890 gegründete Terraingesellschaft Westend, die in Laim Grund aufkaufte, jedoch aufgrund des Widerstands der von Bauern dominierten Gemeinde kaum ein Bauvorhaben umsetzen konnte, sammelte anfangs eine Mio. Mark ein und löste sich 1900 wieder auf. An die Aktionäre wurden in diesem Jahr sieben Mio. Mark zurückgezahlt. Das bedeutet, dass in knapp 10 Jahren ein Gewinn - überwiegend aus Bodenspekulation - von rund 700 Prozent erzielt wurde. Doch Spekulationsgewinne dieser Art waren nicht immer und überall zu erreichen, in Wirtschaftskrisen konnten die Terraingesellschaften nur selten Grundstücke und Häuser veräußern.

Insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg war es für die Terraingesellschaften sehr schwierig, Grund zu verkaufen. Die politische Lage war unsicher und undurchsichtig, die Arbeitslosigkeit hoch und die Einkommen niedrig. Der Staat versuchte mit Vermögensabgaben bei den Grundeigentümern Geld für Reparationszahlungen an die Siegermächte und den Wiederaufbau in Deutschland einzutreiben. Vermutlich fand die Terraingesellschaft Friedenheim in dieser Situation keine üblichen Käufer für den damals auf freiem Feld gelegenen, unerschlossenen Grund der späteren Siedlung Ludwigsvorstadt.