16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Erneut widmet sich Roswitha Gruber den bewegenden Geschichten und Schicksalen unserer Großmütter und Urgroßmütter. Einfühlsam schildert sie, wie diese Frauen, trotz Entbehrungen und Armut, den Lebensmut nie verloren, sondern ihr Schicksal mutig selbst in die Hand nahmen und gestalteten. Es wird von ersten Tanzvergnügungen nach dem schrecklichen Krieg und von der ersten zarten Liebe berichtet. Und davon, wie man auch ohne Strom, fließendes Wasser und technische Hilfsmittel, Glück und Zufriedenheit finden kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2019

© 2019 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

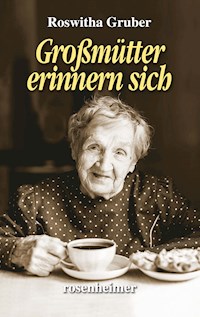

Titelfoto: © De Visu - stock.adobe.com

Lektorat: Christine Rechberger, Rimsting

Worum geht es im Buch?

Roswitha Gruber

Großmütter erinnern sich

Erneut widmet sich Roswitha Gruber den bewegenden Geschichten und Schicksalen unserer Großmütter und Urgroßmütter. Einfühlsam schildert sie, wie diese Frauen, trotz Entbehrungen und Armut, den Lebensmut nie verloren, sondern ihr Schicksal mutig selbst in die Hand nahmen und gestalteten. Es wird von ersten Tanzvergnügungen nach dem schrecklichen Krieg und von der ersten zarten Liebe berichtet. Und davon, wie man auch ohne Strom, fließendes Wasser und technische Hilfsmittel, Glück und Zufriedenheit finden kann.

Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Inhalt

Vorwort

Das erste Busserl

Marguerit im Glück

Eine Freundschaft fürs Leben

Die verhinderte Gutsherrin

Dienstmagd und Bauernsohn

Eine Künstlertochter

Der richtige Händedruck

Flucht im Schweinekahn

Arbeitsmaiden

Früh übt sich, was ein Star werden will

Verliebt in den Bodensee

Vorwort

Hiermit lege ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, den sechsten Band meiner »Großmütterreihe« vor. Wieder habe ich mir von Seniorinnen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, aus Luxemburg, aus Österreich, aus der Schweiz und aus Südtirol über ihre Kindheit erzählen lassen.

Die Kindertage dieser Frauen verliefen so ganz anders als die der heutigen Jugend. Bei den meisten von ihnen war die Zeit geprägt durch bittere Armut, durch den Zweiten Weltkrieg und die Hungerjahre danach. Einige von ihnen hatten sogar noch unter den Folgen des Ersten Weltkrieges zu leiden.

Doch diese starken Frauen haben sich allesamt nicht unterkriegen lassen. Sie haben nicht nur ihr persönliches Schicksal – der Krieg hatte bei vielen von ihnen die Lebensplanung über den Haufen geworfen – mutig in die Hand genommen und ihr Leben gemeistert, sie haben auch tatkräftig mitgeholfen, das am Boden liegende Land wieder aufzubauen und zu dem zu machen, wie wir es heute kennen.

Sie erzählen uns, wie man ohne elektrischen Strom und ohne fließendes Wasser zurechtkommen musste und wie man ohne Fernseher, ohne Computer und Smartphone glücklich sein konnte.

Wir erfahren von ersten Tanzvergnügungen nach dem Krieg und von der ersten zarten Liebe.

Damit diese Erinnerungen nicht verloren gehen und damit sich die jüngere Generation ein Bild von der Zeit, die noch gar nicht so lange zurückliegt, machen kann, habe ich die Geschichten dieser Großmütter gesammelt und aufgeschrieben.

Viel Spaß beim Eintauchen in die Vergangenheit.

Roswitha Gruber

Das erste Busserl

Sanni, Jahrgang 1927, aus Reit im Winkl in Oberbayern

An Begebenheiten aus meiner ganz frühen Kindheit kann ich mich nicht erinnern. Meine Erinnerungen beginnen mit meiner Einschulung. Wir lebten weit außerhalb des Dorfes auf einem Bauernhof. Deshalb freute ich mich, endlich in die Schule zu kommen und andere Kinder kennenzulernen. Auch freute ich mich darauf, lernen zu dürfen. Mit dem Lesen tat ich mich anfangs allerdings schwer. Doch meine Mutter übte geduldig mit mir und gab mir schließlich den Rat: »Wenn du ein Wort liest, musst du schon das nächste anschauen.«

Das beherzigte ich und konnte bald fließend lesen. Meine Lieblingsfächer waren Musik, Religion und Erdkunde. Was ich nicht so gerne mochte, waren Geschichte und Rechnen. Wenn ich mich mit Zahlen gar so erfolglos abmühte, hatte mein Lehrer einen Trost für mich parat: »Sei nicht traurig, Sanni, deinen Profit wirst später schon ausrechnen können.«

Sportunterricht liebte ich ebenfalls, vor allem, als unser Lehrer mit uns Zehnjährigen ins Schwimmbad ging, um uns das Schwimmen beizubringen. Kaum waren wir ins Wasser gestiegen, schwamm ich mit einigen davon. Am Ende der Bahn fragten diese ganz erstaunt: »Ja, Sanni, wo hast denn du Schwimmen gelernt? Wir haben dich noch nie im Schwimmbad gesehen.«

»Bei uns im Gumpen«, antwortete ich selbstsicher. Als »Gumpen« bezeichnet man eine Vertiefung, die sich im Bachbett unterhalb eines Wasserfalles bildet. In den Bach, der in einer Entfernung von nur dreißig Metern an unserem Haus vorbeifloss, hatten die Anlieger mehrere Staustufen eingebaut, um das Wasser in seiner Geschwindigkeit zu bremsen. Von jeder Stufe ergoss sich ein künstlicher Wasserfall ins Bachbett und wusch es an dieser Stelle immer mehr aus. So war der Gumpen, der meinem Elternhaus am nächsten lag, nicht nur tief genug, er war auch so breit, dass man einige Schwimmstöße machen konnte. Zwar war das Wasser selbst im Hochsommer eiskalt – der Bach wurde ja von dem langsam abschmelzenden Schnee aus dem Hochgebirge gespeist –, doch das hinderte uns nicht daran, an Schönwettertagen darin zu plantschen. Wir, das waren fünf Mädchen etwa im gleichen Alter, nämlich meine Schwester Hanni, meine Cousinen Kordi, Resi, Lisi und ich. Außer dass wir vor Freude juchzten und uns laut anschrien, um das Tosen des Wassers zu übertönen, hatten wir uns auch gegenseitig das Schwimmen beigebracht.

Im Winter vergnügten wir uns mit Rodeln und Skifahren. Leider kamen wir vor lauter Arbeit nur selten dazu. Unsere Skier waren nur einfache Bretter, nicht vergleichbar mit den heutigen. Selbst die einfachsten Skier hatten uns unsere Eltern nicht kaufen können. Ich erbte immer die Skier meiner Schwester, und diese hatte sie von Cousine Maria geerbt, die vier Jahre älter war als sie und die später die berühmte Maria Hellwig werden sollte.

In den ersten vier Jahren unserer Volksschulzeit hatten wir nur von acht bis zwölf Uhr Unterricht. Ab der fünften Klasse gab es Ganztagsunterricht. Das bedeutete, dass wir zusätzlich noch von dreizehn bis sechzehn Uhr in die Schule mussten. In der knapp bemessenen Mittagszeit konnten aber die Kinder, die so weit außerhalb wohnten wie ich, nicht nach Hause gehen zum Essen. Deshalb wurden wir in einem nahe gelegenen Gasthaus verköstigt. Ein paarmal nahm ich an der sogenannten Schulspeisung teil. Dann weigerte ich mich, dorthin zu gehen. Schon der Geruch, der mir im Hausgang entgegenschlug, widerte mich dermaßen an, dass ich Brechreiz bekam. Erfreulicherweise zeigte sich meine Mutter sehr verständnisvoll und machte mit meiner Patin, die in der Dorfmitte wohnte, aus, dass ich an deren Mittagstisch mitessen durfte.

Dass ich die zweite Tochter meiner Eltern war, hatte für mich mehrere Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Vor allem bedeutete es, dass ich nie etwas Neues an Kleidung bekam. Ich musste immer die Klamotten meiner um drei Jahre älteren Schwester auftragen. Aber selbst diese hatte die Sachen nicht neu bekommen. Sie waren wiederum Erbstücke der schon erwähnten Cousine Maria. Bis sie also bei mir landeten, waren sie schon ziemlich abgetragen. Eines Tages nun, in der Adventszeit, ich muss zehn oder elf gewesen sein, stellte meine Großmutter Lisei eine bedeutende Frage an mich: »Sanni, was wünschst du dir zu Weihnachten?«

Voller Freude konnte ich meinen seit Langem gehegten Wunsch aussprechen: »Ich wünsch’ mir mal an g’scheiten Kittel.« Mit »Kittel« bezeichnete man bei uns einen Rock.

Und tatsächlich, unter dem Weihnachtsbaum lag für mich ein wunderschöner neuer Faltenrock von dunkelblauer Farbe. Meine Mutter hatte den Stoff besorgt, die Oma hatte ihr das Geld dafür gegeben, und meine Patin hatte ihn genäht. Wie war ich glücklich mit meinem neuen Kittel, und mit welchem Stolz wusste ich ihn zu tragen!

Unser Lehrer machte auch jedes Jahr einen Ausflug mit uns, zu Fuß, versteht sich, nicht mit dem Bus, wie das die Schüler heute machen. An einen der Schulausflüge erinnere ich mich besonders lebhaft. Es war im Sommer kurz vor meinem zwölften Geburtstag. Wir wanderten über den Jochberg zum Weitsee. Bevor wir ihn erreichten, machten wir auf einer Niederalm Rast. Der Lehrer ließ einige Buben eine Feuerstelle bauen, andere mussten dürres Holz suchen. Wir Mädchen hatten die Aufgabe, wilde Pfefferminze zu pflücken. Dann zauberte der Lehrer einen Teekessel aus seinem Rucksack, schöpfte Wasser an einer Quelle, setzte den Kessel auf die Steine und zündete das Holz darunter an. Begeistert schauten wir zu, wie das Feuer lustig flackerte, und bald hörten wir, wie das Wasser im Kessel zu summen begann. Als es so richtig fest kochte, warf der Lehrer einige Pfefferminzstängel mitsamt den Blättern hinein und nahm ihn vom Feuer. Den abgekühlten Tee füllte er in unsere Trinkbecher, die wir auf jeder Wanderung dabeihatten, um an Quellen trinken zu können. Dazu aßen wir unsere Brote. Mei, schmeckte das herrlich!

Das war aber nicht das Aufregendste an dieser Wanderung. Das sollte am Weitsee kommen. Breit und glatt lag er vor uns. Wenn wir ans jenseitige Ufer gelangen wollten, wo unser Weg weiterführen sollte, hätten wir einen Riesenbogen um den See machen müssen. Unsere schlauen Vorfahren aber hatten von einer Halbinsel aus, die weit in den See hineinragte, einen Steg errichtet, der zur anderen Seite führte und eine große Abkürzung bedeutete. An einer Seite des Steges hatten sie ein Geländer angebracht, an dem man sich festhalten konnte. Leider war es im Laufe der Jahre recht morsch geworden, und ich konnte schon vom Ufer aus erkennen, dass es ab der Mitte des Steges kaputt war. Meinen Mitschülern schien das nichts auszumachen. Einzeln trippelten sie mutig über diesen schmalen Steg, während ich mich in meiner Angst immer weiter nach hinten schob. Schließlich blieb mir nichts anderes übrig, als diesen Gang anzutreten, wenn ich den Anschluss nicht verlieren wollte. Solange ich mich krampfhaft an das Geländer klammern konnte, kam ich ganz gut vorwärts. Dann aber erreichte ich die Stelle, wo das Geländer fehlte. Da erstarrte ich förmlich zur Salzsäule. Ich hatte schon immer Probleme gehabt, über eine Brücke zu gehen, wenn ich fließendes Wasser darunter sah. Hier war das Wasser zwar nicht fließend, aber ich wusste, dass es sehr tief war. Zudem hatten meine Eltern davon gesprochen, dass es im Weitsee mehrere Strudel gebe und einer sich genau unter diesem Steg befinde. Wenn man in einen Strudel hineinfalle, hatten sie weiter ausgeführt, käme man nicht mehr heraus, weil der einen unbarmherzig in die Tiefe ziehe. In Erinnerung daran und angesichts der Wasserfläche unter mir, geriet ich in Panik. Zurück konnte ich nicht mehr, sonst hätte ich den Anschluss verpasst, ich musste weiter. Da kam mir die rettende Idee. Ich ließ mich auf alle viere nieder und krabbelte ans andere Ufer. Was war ich froh, als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte! Zu meiner Erleichterung hatten meine Klassenkameraden und mein Lehrer nichts von meiner Krabbelaktion mitbekommen, weil ihr Blick schon nach vorne gerichtet war. Sie hätten mich bestimmt ausgelacht.

Nachdem ich sieben Jahre auf der Schulbank verbracht hatte, stand ich vor der Entscheidung: aufhören oder ein achtes Schuljahr anhängen, das gerade eingeführt worden war. Die meisten meiner Mitschüler hängten das achte Schuljahr an. Ich aber dachte: In dem Jahr lernst du doch nichts Neues, das ist allesnur Wiederholung. Und da ich mir in den Kopf gesetzt hatte, Friseuse zu werden, erklärte ich meinen Eltern, dass ich so bald wie möglich mit der Lehre beginnen wollte.

»Dass du mit der Schule aufhörst, geht in Ordnung«, erklärte mein Vater. »Dass du aber Friseuse werden willst, das schlag dir aus dem Kopf. Wir brauchen dich notwendig in der Landwirtschaft.«

So einfach ließ ich mich aber nicht abspeisen. Mit meinem ganzen Charme bettelte ich noch eine Weile und brachte vor, dass ich doch so gerne kämmen und frisieren würde. Was antwortete mein Vater darauf? »Wenn du schon so gerne kämmst, dann geh in den Stall und kämm den Kühen die Schwänze.«

Da wusste ich, dass ich meinen Wunsch begraben konnte. Fortan musste ich mich also noch mehr in der Landwirtschaft betätigen als in meiner Schülerzeit. Ein Pferd konnten wir uns nicht leisten, für die schweren Arbeiten wurden unsere Kühe eingesetzt. Sie mussten die Erntewagen ziehen, sie wurden vor Pflug und Egge gespannt. Für Mensch und Tier war es nicht leicht, an den steilen Hängen zu arbeiten. Auch konnte man sich bei der Tätigkeit oft kaum vor Fliegen retten.

Damals waren in Reit im Winkl die Häuser noch durchweg mit Schindeln gedeckt. Diese mussten alle drei Jahre umgedreht oder gar ausgewechselt werden. In jedem Winter schnitzte der Vater neue Schindeln. Er war es, der nach der Schneeschmelze aufs Dach stieg, um es neu zu decken. Meine Schwester oder ich mussten auf die steile Leiter steigen mit einem Stoß Schindeln auf der Schulter, um sie ihm anzureichen. Die waren ganz schön schwer, und gefährlich war es noch dazu.

Daneben musste ich zwei Jahre lang die landwirtschaftliche Berufsschule besuchen. Dieser Unterricht fand ganztags jeden Montag in einem Raum der Volksschule statt.

Nach meiner Entlassung aus der Volksschule trug ich meine wunderschönen Zöpfe als Gretlfrisur, wie das bei uns üblich war, weil sie bei der Arbeit hinderlich gewesen wären. Wie alle anderen Mädchen auch, trug ich sie platt um den Kopf gelegt.

Mit dem aufkommenden Fremdenverkehr zu Beginn der Dreißigerjahre vermieteten meine Eltern einige Zimmer, um ihr Einkommen etwas aufzubessern. Eines Tages nun kam einer unserer weiblichen Gäste von ihrem Spaziergang zurück und erzählte mir, sie habe im Dorf ein Mädel gesehen, das aus München auf Besuch sei, das habe seine Zöpfe zu einer Krone hochgesteckt. »Zu einer Krone?«, fragte ich hochinteressiert und ließ mir beschreiben, wie das ausgesehen habe. Sogleich eilte ich in meine Kammer und probierte es aus. Es brauchte eine gewisse Zeit, bis ich den Dreh raushatte. Dann gefiel mir mein Spiegelbild. Nun wollte meine Schwester auch eine solche Frisur haben. Ihre Haare entsprechend hochzustecken war für mich viel einfacher, als es bei mir selbst gegangen war. Als unsere Cousinen Kordi, Lisi und Resi uns sahen, waren sie ebenfalls begeistert und ließen sich von mir frisieren. Sobald die Mädchen im Dorf mich mit meiner neuen Frisur erblickten, musste ich auch ihnen beibringen, wie die Zöpfe zu stecken waren. Bis auf ganz wenige machten alle mit, und bis zum heutigen Tag tragen alle Trachtlerinnen ihre Flechten in Form einer Krone. Aber vor sechsundsiebzig Jahren war ich die Erste gewesen.

Nur meinem Vater hatte unsere neue Frisur nicht gepasst. Er verlangte, dass wir die Zöpfe wieder platt am Kopf anlegten. Dann haben wir ihn angeschmiert. Hanni und ich steckten unsere Flechten zwar platt am Kopf fest, aber so, dass wir sie jederzeit zu einer Krone hochklappen konnten. Das taten wir immer dann, wenn der Papa außer Reichweite war.

Vom Krieg hat man bei uns zum Glück nicht viel mitbekommen. Das aber verstand ich: dass die Menschen bei uns aufatmeten, als der Krieg am 8. Mai 1945 endlich vorbei war. Außerdem bekam ich mit, dass die amerikanischen Soldaten bei uns einmarschierten.

Einige Wochen später, Ende Juni, saßen meine Schwester und ich strickend auf der Bank vor unserem Haus, das etwas erhöht an einem Hang erbaut war. Auf einmal bemerkten wir einen Mann in amerikanischer Uniform, der auf der Straße unterhalb äußerst langsam hin- und herspazierte. Dabei schaute er immer wieder zu uns herauf. Das war uns beiden nicht geheuer. »Warum schaut der immer?«, fragte ich. »Komm, lass uns eini gehn«, schlug Hanni vor. Wir packten unser Strickzeug zusammen und begaben uns ins Haus. Neugierig, wie wir waren, linsten wir hinter der Stubengardine hervor und sahen, dass der Besatzungssoldat in Richtung Seegatterl verschwand.

Am nächsten Morgen ging meine Mutter wie immer gegen sechs in den Stall, um die Ankunft der Kühe zu erwarten. Um diese Jahreszeit verbrachten diese nämlich die Nacht im Freien und wurden am Morgen von unserer Tante zum Stall getrieben. Die Mutter stellte die Kannen und den Milcheimer bereit, um gleich melken zu können, wenn die Kühe da waren. Plötzlich bekam sie einen gehörigen Schreck, denn aus dem Barn (Futtertrog) erhob sich ein Kopf. Als sie näher hinschaute, erkannte sie ein junges Mädchen, das zusammengekauert im Heu lag und eine blutige Hand vor den Hals hielt. Das Kleid der Fremden war ebenfalls blutverschmiert.

»Liebe Frau, erschrecken Sie nicht, ich bin gemartert worden«, erklärte diese mit schwacher Stimme.

Ohne viele Worte zu verlieren, nahm die Mutter das geschundene Kind mit in die Küche und ließ es dort Platz nehmen. Dann lief sie zum Nachbarn, der bereits Telefon hatte, um den Arzt zu rufen. Wenig später traf dieser mit seinem alten VW ein. Er war vermutlich der Einzige im Ort, der noch ein Auto besaß, weil es für die Bewohner lebenswichtig war. Alle anderen Autos, es waren ohnehin nur wenige gewesen, waren während des Krieges konfisziert worden. Mit einem Blick stellte der Doktor fest, dass er nicht viel ausrichten konnte. Er packte die Verletzte ins Auto und fuhr sie nach Traunstein ins Krankenhaus. Dort wurde die Wunde am Hals genäht, und die Patientin musste ein paar Tage zur Beobachtung bleiben.

Während meine Mutter im Stall mit Melken beschäftigt war, hatten meine Schwester und ich nichts ahnend das Frühstück für die ganze Familie gerichtet. Außer meinen Eltern und uns Töchtern gehörten dazu noch mein Großvater, achtzig Jahre alt, und die ledige Tante, die morgens immer die Kühe heimtrieb. Beim Frühstück stand unsere Mutter wohl noch unter Schock, denn sie erwähnte ihr frühmorgendliches Erlebnis mit keiner Silbe. Hanni und ich erfuhren erst davon, als wir drei Tage später allein in der Küche waren und unser Arzt ein Mädchen mit blutbesudeltem Kleid und einem dicken Verband um den Hals hereinschob. Bei ihrem Anblick ließen wir Schwestern uns vor Schreck erst mal auf die Eckbank fallen.

»Kann Gisela ein paar Tage bei euch bleiben?«, fragte der Doktor. »Ich habe ihre Eltern verständigt, die werden sie abholen.« Schon war er wieder verschwunden.

Hanni, die sich als Erste gefasst hatte, fragte Gisela, was das alles zu bedeuten habe. Da erzählte sie uns ihre Geschichte.

Einige Wochen vor Kriegsende war sie mit neunzehn anderen Mädchen aus dem Ruhrgebiet, alle etwa im Alter von vierzehn Jahren, im Zuge der Kinderlandverschickung, kurz KLV genannt, in Reit im Winkl gelandet. Zunächst hatte man alle beim Unterwirt einquartiert und von dort auf verschiedene Höfe verteilt. Der Unterwirt selbst hatte sechs oder sieben von ihnen behalten, weil er genug leichte Arbeiten für sie hatte. Als der Krieg zu Ende war und alles drunter und drüber ging, vor allem weil noch keine Züge fuhren, hieß es, die Mädchen sollten noch bis August bleiben. Als die Almzeit eröffnet war, schickte der Unterwirt gleich eines von ihnen mit der Sennerin hinauf, damit sie dieser zur Hand gehe. Da auch die anderen Mädchen gerne einmal auf der Alm sein wollten, hatte der Wirt ihnen zugesichert, jedes von ihnen dürfe eine Woche bleiben, dann werde gewechselt.

Gisela war das zweite Mädchen, das nach diesem »Abkommen« auf die Unterwirtsalm durfte. Nachdem ihre Woche herum war, wanderte sie am Spätnachmittag – ihre »Ablösung« war bereits eingetroffen – durch den Wald bergab. Sie trug ein leichtes Sommerkleid und auf dem Rücken einen kleinen Rucksack. Dieser enthielt, wie damals bei allen Mädchen, die auf der Alm arbeiten sollten, außer ihren Papieren und ein bisschen Wäsche ihr Essbesteck. Gisela mochte noch etwa dreihundert Meter von unserem Haus entfernt gewesen sein, da tauchte wie aus dem Nichts ein amerikanischer Soldat vor ihr auf und fauchte sie an: »Hast du Pass?« Verdutzt antwortete sie mit Ja und war schon im Begriff, ihn aus dem Rucksack zu nehmen. Der Fremde aber machte keine Anstalten, ihn anzuschauen. Stattdessen behauptete er, indem er bergauf zeigte: »Da oben Kommandantur. Du hinaufgehen und Pass dort zeigen.«

Verwirrt antwortete Gisela: »Ja – aber – ich komme ja grade von oben. Ich habe keine Kommandantur gesehen.« Dennoch bestand er darauf, dass sie ihn begleitete. Das tat sie dann widerstandslos. Nachdem er sich weit genug von aller Zivilisation entfernt glaubte, stürzte er sich auf sie und vergewaltigte sie mehrmals, obwohl sie sich mit Händen und Füßen wehrte. Anschließend lehnte er die halb Bewusstlose mit dem Rücken gegen einen Baum und fesselte sie mit ihrem eigenen Rucksackriemen daran. Dann durchwühlte er den Rucksack, fand ihr Besteckmesser und begann, ihr damit die Kehle durchzuschneiden. Weil so ein Messer nicht besonders scharf ist, kam er dabei nicht so recht voran. Gisela blieb also Zeit, nachzudenken. Plötzlich ließ sie den Kopf sinken und stellte sich tot. In dem Moment ließ ihr Peiniger von ihr ab und suchte das Weite. Das Mädchen wartete geraume Zeit, dann versuchte sie, ihre Fessel zu lösen. Da der Lederriemen um ihre Oberarme geschlungen war, kam sie schließlich mit den Zähnen dran. Es dauerte aber sehr lange, zumal sie sehr erschöpft war, bis sie sich befreit hatte. Inzwischen war es Nacht geworden. Doch der Mond schien hell genug, sodass sie bei ihrer Flucht über Stock und Stein nicht zu Fall kam. Völlig erschöpft erreichte sie weit nach Mitternacht die ersten Häuser. Im ersten Haus erkannte sie im Parterre nur eine Werkstatt. Deshalb begab sie sich zum nächsten Haus, das war das unsere. Sie klopfte an eines der Fenster. Dahinter befand sich die Kammer meines Großvaters. Diesem war eingeschärft worden, in diesen unsicheren Zeiten auf keinen Fall die Haustür zu öffnen. Er dürfe niemanden ins Haus lassen, und schon gar nicht bei Nacht. Denn nach dem Krieg zogen allerlei undurchsichtige Gestalten durchs Land.

Der Opa schaltete also das Licht ein und öffnete vorsichtig das Fenster. Im Lichtkegel erkannte er nur, dass er ein junges Mädchen vor sich hatte. Voller Mitleid sagte er: »Ich darf dich leider nicht reinlassen, aber geh hinter in den Stall, und mach dir ein Nachtlager.« Und das hatte sie befolgt.

Da man am Abend den Barn schon immer mit Heu auffüllte, damit die Tiere bei ihrer Ankunft etwas zu fressen vorfanden, hatte sie sich in dieses Heu gelegt und war eingeschlafen. Sie wachte dadurch auf, dass meine Mutter im Stall zu hantieren begann. Den Rest der Geschichte kennen wir ja schon.

Zeitlich passte es genau zusammen, dass es sich bei dem Vergewaltiger um denselben Soldaten handeln musste, der uns am Tag zuvor so auffällig beobachtet hatte. Was hatten wir für ein Glück, dass wir ihm nicht zum Opfer gefallen waren!

Auf Anraten des Arztes hat Gisela ihren Peiniger angezeigt. Auf der Kommandantur verlangte man von ihr eine Täterbeschreibung. Es waren schließlich viele Besatzungssoldaten in unserem Dorf stationiert. Nun stand das Mädchen vor einem Problem, denn alle trugen die gleiche Uniform. Doch trotz der Ausnahmesituation, in der sich die Vierzehnjährige befunden hatte, konnte sie sich an wichtige Einzelheiten erinnern. Gisela erklärte, sie habe dem Täter die linke Wange zerkratzt, und er trage an der rechten Hand einen auffälligen Ring. Dieser Mann war daraufhin schnell gefunden. Bei einer Gegenüberstellung half ihm auch sein Leugnen nichts. Wie hoch seine Freiheitsstrafe ausfiel, ist mir nicht bekannt geworden.

Bis ihre Eltern das Mädchen bei uns abholen konnten, vergingen nur einige Tage.

In unserem Dorf gab es einen jungen Mann namens Hans, der war der Schwarm vieler Mädchen. Mich interessierte er jedoch kein bisschen. Mit meinen fünfzehn Lenzen fühlte ich mich noch zu jung, um für jemanden zu schwärmen. Der Krieg hatte indessen nach immer mehr Soldaten verlangt. Daher wurde Hans 1943 eingezogen, obwohl er erst siebzehn Jahre alt war. Er ließ viele traurige Herzen zurück. Von diesen gingen zahlreiche Liebesbriefe an die Front. Auch meine Schwester unterhielt einen Briefwechsel mit ihm, und er schickte ihr sogar ein Foto von sich in Uniform.

Schon bald nach Kriegsende kehrte er aus der Normandie zurück. Er wurde aber nicht gleich nach Hause entlassen, sondern kam in ein Lazarett nach Österreich, nahe der tschechischen Grenze, weil er an Gelbsucht litt. Nach wenigen Tagen war man es dort wohl leid, so viele Kranke pflegen zu müssen, und gab die Parole aus: »Wer gehen kann, darf nach Hause.« Das ließ sich Hans nicht zweimal sagen.

Fünf Tage lang, genauer gesagt, fünf Nächte lang marschierte der kranke Mann in Richtung Heimat. Tagsüber durfte er sich ja nicht blicken lassen. Überall waren inzwischen amerikanische Kontrollposten eingerichtet worden, und er besaß keine Entlassungspapiere. Über Tag schlief er in Feldscheunen oder Laubhütten. In diesen primitiven Holzverschlägen war das gesammelte Laub untergebracht, das man als Streu für die Tiere benötigte. Am 24. Juni 1945 kam er endlich zu Hause an. Dort konnte er sich aber nicht ausruhen. Er musste sich umgehend bei der amerikanischen Kommandantur melden, die ihn in ein großes Lager bei Bad Aibling schickte, damit er von dort offiziell entlassen werde. Diese vier Wochen in Bad Aibling waren die schlimmsten seines Lebens. Tausende von Männern kampierten hier unter freiem Himmel, bei jedem Wetter. Sie bekamen so wenig zu essen, dass sie ihren Hunger mit Kartoffelschalen und Gras zu stillen versuchten. Die Bauern der Umgebung hatten Mitleid mit ihnen und stellten immer wieder heimlich kleine Blechkannen mit Milch an den Zaun. Jeder Gefangene hätte sich gefreut, wenn er wenigstens ein oder zwei Schlucke davon abbekommen hätte. Doch die patrouillierenden Wachsoldaten stießen die Kannen einfach um, und der begehrte Inhalt ergoss sich ins Gras.

Nach Hans’ offizieller Entlassung benötigte seine Mutter mehrere Wochen, bis sie ihn wieder aufgepäppelt hatte.

Das Leben normalisierte sich allmählich wieder. Unseren blühenden Trachtenverein, der in den ersten Kriegsjahren zum Erliegen gekommen war, weil man immer mehr junge Männer eingezogen hatte, ließen wir am 26. Dezember 1945 neu erstehen. An diesem Stephanstag trafen sich alle Interessierten beim Unterwirt und trugen sich als Mitglieder ein. Natürlich waren meine Schwester und ich auch dabei, ebenso unsere Cousinen und alle jungen Männer, die der Krieg übrig gelassen hatte, auch der bewusste Hans. Ab da traf man sich jeden Samstag in einer Gaststätte zu Blindau, einem Ortsteil von Reit im Winkl. Die Burschen befleißigten sich im Schuhplattln und die Mädchen im Dirndldrahn. Aber auch alte Reigentänze wurden eingeübt, und der Steyrer sowie andere Figurentänze. Die Musik dazu lieferte einer der Burschen mit seiner Ziach (Ziehharmonika). Schon nach kurzer Zeit hatten wir ein richtig schönes Programm drauf, was der amerikanischen Kommandantur zu Ohren kam. Also mussten wir vor einem ganzen Saal voller Soldaten auftreten. Die passenden Trachten dazu fanden sich noch im Kleiderschrank von Eltern und Großeltern. Weil unser Auftritt so gut ankam, »durften« wir immer wieder vor der Besatzungsmacht unsere Künste zeigen.

Als die Amerikaner abgezogen waren, belebte sich allmählich wieder der Fremdenverkehr. Nun waren die Touristen unser Publikum, sie waren ebenfalls hellauf begeistert.

Einmal im Jahr unternahmen wir einen Vereinsausflug per Bus. Auf diese Weise lernte ich so nach und nach meine weitere Heimat kennen.

Bei Vereinsgründung war ich achtzehn gewesen, und so allmählich war mein Interesse für die Männerwelt erwacht. Für mich war es sehr schmeichelhaft, dass mir der eine oder der andere den Hof machte und sich mit mir verabreden wollte. Aber daran war mir weniger gelegen. Im Oktober 1946 organisierten wir einen allgemeinen Tanzabend beim Blaserwirt. Die jungen Leute strömten in Scharen herbei, obwohl das eine ganz primitive Angelegenheit war. Es gab ja noch nichts. An Getränken stand uns nur Brunnenwasser zur Verfügung und Molke. Eine Musikkapelle gab es auch nicht. Der junge Bursche aus unserem Trachtenverein spielte mit seiner Ziach zum Tanz auf. Wir waren glücklich, dass wir endlich mal jung sein durften. Richtig tanzen konnte von uns niemand. Wo hätten wir das im Krieg denn lernen sollen? An diesem Tanzabend nahmen auch ältere Herrschaften teil, ich meine Leute, die schon zwischen dreißig und vierzig waren. Diese brachten uns Jungen die ersten Tanzschritte bei. Der Rest lief dann von alleine, zumal wir ab da regelmäßig Tanzabende organisierten.

Mittlerweile war ich neunzehn, fand das Tanzen wunderbar und freute mich, dass ich zu jedem Tanz aufgefordert wurde. Ich selbst hatte es noch gar nicht bemerkt, aber der Hans schien etwas beobachtet zu haben. Ihm fiel auf, dass der Luggi mich besonders oft zum Tanzen holte. Als ich wieder mal auf meinem Platz saß, trat der Hans hinter mich und flüsterte mir zu: »Dass du es weißt, heute bring ich dich heim.«

»Das ist nicht nötig«, flüsterte ich zurück. »Meinen Weg finde ich schon selber.«

Darauf drohte er: »Wenn ich dich nicht heimbringen darf, hetz ich dir den Luggi nach.«

Dieses Risiko wollte ich auf keinen Fall eingehen, also willigte ich ein.

Für ihn bedeutete das einen ganz schönen Umweg, wir wohnten schließlich ziemlich weit außerhalb des Dorfes, er dagegen wohnte im Ortsteil Entfelden, der mehr in Richtung Dorfmitte gelegen war. Aber egal, das war sein Problem. Auf halber Strecke blieb er stehen, zog mich in seine Arme und drückte mir ein Busserl auf den Mund. Warum schmier’ ich dem jetzt keine?, fragte ich mich. Denn bisher hatte jeder, der mir zu nahe gekommen war, eine saftige Watschn eingefangen. Nach diesem Kuss aber wusste ich: Der oder keiner! Die Chemie stimmte. Von da an waren wir unzertrennlich. Und als die Flüchtlinge ausgezogen waren – wie die meisten Häuser hatten auch seine Eltern Einquartierung gehabt –, gab es Platz für uns, und wir konnten endlich heiraten. Das war am 9. Oktober 1948.

Mit meinem Hans wurde ich sehr glücklich. Uns war es nicht nur vergönnt, die Silberne, die Goldene und die Diamantene Hochzeit zu feiern, wir erlebten sogar noch die Eiserne Hochzeit, die man bekanntlich nach fünfundsechzig Ehejahren feiert.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?

Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Von Roswitha Gruber bereits erschienen

Der Fluch der Altbäuerin

eISBN 978-3-475-54816-1 (epub)

Marianne muss als älteste Tochter auf dem von Armut geprägten Bauernhof in einem Seitental des Inns schwer mit anpacken. Als ihre Mutter die Chance ergreift, das Familieneinkommen aufzubessern, indem sie alle privaten Schlafzimmer an Feriengäste vermietet, nimmt die Arbeit kein Ende. Deshalb schwört sich das Mädchen eines: Sollte sie jemals heiraten, dann auf keinen Fall einen Bauern. Alle Vorsätze sind jedoch vergessen, als ihr die große Liebe Paul begegnet, ein Bergbauer. Doch seine Mutter, die Altbäuerin, bereitet Marianne die Hölle auf Erden …

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com