9,99 €

Mehr erfahren.

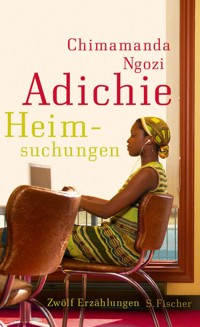

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Chimamanda Ngozi Adichie entführt uns in ihren einfühlsamen und zugleich klaren Geschichten in die Wirren des nigerianischen und menschlichen Lebens. Zwölf Stories der jungen nigerianischen Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie spiegeln die Kluft zwischen den Welten Nigerias und Nordamerikas wider. Nigeria, gefangen zwischen Tradition und Moderne, bedroht von Gewalt und Korruption. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das seine Versprechen nicht immer hält. An den Rändern beider Kulturen erkundet Adichie die verborgenen Bande zwischen Eltern und Kindern, Männern und Frauen. Liebe wird auf die Probe gestellt, wenn die Distanz unüberwindbar scheint. Familien drohen zu zerbrechen, wenn der Strudel des Lebens an ihnen reißt. Und die Rückkehr in die Heimat erweist sich als schwieriger als gedacht. Mit der Gabe einer großen Geschichtenerzählerin taucht Adichie tief in die Seele ihrer Charaktere ein und offenbart uns die universellen Wahrheiten des menschlichen Daseins. Heimsuchungen ist ein literarisches Meisterwerk, das die kraftvolle Stimme einer außergewöhnlichen afrikanischen Autorin zum Klingen bringt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Chimamanda Ngozi Adichie

Heimsuchungen

Zwölf Erzählungen

Über dieses Buch

Nigeria – Nordamerika: Zwei Welten, getrennt durch eine scheinbar unüberwindbare Kluft. Die nigerianische Heimat schwebt zwischen Tradition und Moderne, wird bedroht von Gewalt und Korruption. In Amerika hingegen hält das Leben nicht, was es verspricht. An den Rändern beider Kulturen werden die prekären Bande zwischen Kindern und Eltern, die verborgenen Vibrationen zwischen Männer und Frauen aufgespürt: Die Liebe wird in der Distanz auf die Probe gestellt und das Sich-Wiederfinden ist schwieriger als erwartet. In der Familie schleichen sich Spannungen ein, wenn der Strudel des Lebens ihre Mitglieder mitreißt. Diese sinnlichen und gleichsam klaren Einblicke in die Wirren des nigerianischen, in erster Linie aber des menschlichen Lebens überhaupt, sind nicht nur Zeugnis einer außergewöhnlichen jungen afrikanischen Stimme, sondern ganz große Literatur.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Chimamanda Ngozi Adichie ist eine der großen Stimmen der Weltliteratur. Ihr Werk wird in 37 Sprachen übertragen. Für »Americanah« erhielt sie 2013 den Heartland Prize for Fiction und den National Book Critics Circle Award. Ihr Roman »Blauer Hibiskus« war für den Booker Prize nominiert, »Die Hälfte der Sonne« erhielt den Orange Prize for Fiction 2007. Mit ihrem TED-Talk »We should all be Feminists« verankerte die Nigerianerin den Feminismus fest in der Popkultur. Auf Deutsch liegt der Text im FISCHER Taschenbuch vor: »Mehr Feminismus! Ein Manifest und vier Stories«. Zuletzt erschien 2017 im FISCHER Taschenbuch »Liebe Ijeawele. Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden«. Chimamanda Ngozi Adichie wurde 1977 in Nigeria geboren und lebt heute in Lagos und in den USA.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »The Thing Around Your Neck« in Großbritannien bei Fourth Estate, London sowie in den USA bei Knopf, New York

© Chimamanda Ngozi Adichie 2009

Für die deutsche Ausgabe:

© 2012 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: heilmann, hißmann, hamburg

Coverabbildung: Monalyn Gracia/Corbis

ISBN 978-3-10-401784-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Zelle Eins

Imitation

Ein privates Erlebnis

Geister

Letzte Woche Montag

Jumping Monkey Hill

Was dir die Kehle zuschnürt

Die amerikanische Botschaft

Das Zittern

Die Ehestifter

Morgen ist weit weg

Die eigenwillige Historikerin

Dank

Glossar

Für Ivara

Zelle Eins

Beim ersten Einbruch in unser Haus war es unser Nachbar Osita, der durch das Wohnzimmerfenster einstieg und den Fernseher, den Videorecorder und die Videos Purple Rain und Thriller, die mein Vater aus Amerika mitgebracht hatte, stahl. Beim zweiten Mal war es mein Bruder Nnamabia, der einen Einbruch vortäuschte und den Schmuck meiner Mutter stahl. Es geschah an einem Sonntag. Meine Eltern waren in unsere Heimatstadt Mbaise gefahren, um die Großeltern zu besuchen, deshalb gingen Nnamabia und ich allein in die Kirche. Er fuhr den grünen Peugeot 504 meiner Mutter. Wir saßen wie gewöhnlich nebeneinander in der Kirche, doch wir stießen einander nicht wie sonst an und bemühten uns, ein Kichern über den hässlichen Hut hier oder den schäbigen Kaftan da zu unterdrücken, weil Nnamabia nach etwa zehn Minuten ohne ein Wort fortging. Er kam zurück, kurz bevor der Priester sagte: »Die Messe ist zu Ende. Gehet hin in Frieden.« Ich war etwas sauer. Ich stellte mir vor, dass er weggegangen war, um zu rauchen und irgendein Mädchen zu besuchen, weil er endlich einmal das Auto zur Verfügung hatte, aber er hätte mir wenigstens sagen können, wohin er ging. Schweigend fuhren wir heim, und als er das Auto auf unserem langen Zufahrtsweg abstellte, pflückte ich erst einmal ein paar Ixora-Blüten, während Nnamabia die Haustür aufschloss. Als ich hineinging, sah ich ihn mitten im Wohnzimmer reglos dastehen.

»Bei uns ist eingebrochen worden!«, sagte er auf Englisch.

Ich brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, um das Durcheinander im Zimmer in Augenschein zu nehmen. Schon da hatte ich das Gefühl, dass etwas Theatralisches an der Art und Weise war, wie die Schubladen aufgerissen waren, als hätte das einer getan, der die Entdecker beeindrucken wollte. Oder vielleicht war es auch nur, dass ich meinen Bruder so gut kannte. Später, als meine Eltern nach Hause kamen und die Nachbarn herbeiströmten, um ndo zu sagen, mit den Fingern zu schnippen und mit den Schultern zu zucken, saß ich allein oben in meinem Zimmer, und mir wurde klar, was das flaue Gefühl in meinem Magen zu bedeuten hatte: Nnamabia war der Täter, ich wusste es. Mein Vater wusste es auch. Er wies darauf hin, dass die Fenster-Jalousien von innen nach außen gedrückt worden waren, statt von außen nach innen (Nnamabia war eigentlich viel zu schlau dafür; vielleicht hatte er es eilig gehabt, um vor Ende der Messe wieder in die Kirche zu kommen), und dass der Räuber ganz genau gewusst hatte, wo sich der Schmuck meiner Mutter befand – in der linken Ecke ihres metallenen Schrankkoffers. Nnamabia starrte meinen Vater mit dramatisch-gekränktem Blick an und sagte: »Ich weiß, dass ich euch beiden in der Vergangenheit schrecklichen Schmerz bereitet habe, aber ich würde euer Vertrauen nie in dieser Weise missbrauchen.« Er sprach Englisch und benutzte unnötige Ausdrücke wie »schrecklichen Schmerz« und »missbrauchen«, wie er es stets tat, wenn er sich verteidigte. Dann verschwand er durch die Hintertür und kam in dieser Nacht nicht mehr nach Hause. Auch in der nächsten Nacht oder der übernächsten nicht. Er kam vierzehn Tage später nach Hause, abgezehrt und nach Bier stinkend. Er weinte und sagte, es tue ihm leid, er habe den Schmuck in Enugu bei den Hausa-Händlern versetzt, und das ganze Geld sei fort.

»Wie viel haben sie dir für mein Gold gegeben?«, fragte ihn meine Mutter. Und als er es ihr sagte, legte sie beide Hände auf den Kopf und rief aus: »Oh! Oh! Chi m egbuo m! Mein Gott hat mich getötet!« Als wollte sie damit sagen, er hätte zumindest einen guten Preis dafür aushandeln sollen. Ich hätte sie ohrfeigen können. Mein Vater befahl Nnamabia, einen Bericht zu verfassen: Wie er den Schmuck verkauft hatte, wofür er das Geld ausgegeben hatte, mit wem er es ausgegeben hatte. Ich glaubte nicht, dass Nnamabia die Wahrheit sagen würde, und auch mein Vater glaubte es wohl nicht, doch mein Vater, der Professor, liebte Berichte, er liebte es, wenn alles niedergeschrieben und ordentlich dokumentiert wurde. Außerdem war Nnamabia siebzehn und hatte einen sorgfältig gepflegten Bart. Er befand sich gerade zwischen Oberschule und Universität und war für körperliche Züchtigungen zu alt. Was hätte mein Vater denn sonst tun sollen? Nachdem Nnamabia den Bericht verfasst hatte, legte mein Vater ihn in den stählernen Schubkasten in seinem Arbeitszimmer, wo er unsere Schulzeugnisse aufbewahrte.

»Dass er seine Mutter so kränken konnte«, war das Letzte, was mein Vater brummend dazu sagte.

Doch Nnamabia hatte wirklich nicht vorgehabt, sie zu kränken. Er hatte es getan, weil der Schmuck meiner Mutter das einzig Wertvolle im Haus war: Schmuckstücke aus solidem Gold, zusammengetragen im Laufe eines Lebens. Er hatte es auch getan, weil es andere Professorensöhne taten. Es war die Zeit der Diebstähle auf unserem ruhigen Nsukka-Campus. Jungen, die damit aufgewachsen waren, die Sesamstraße zu schauen, Enid Blyton zu lesen, zum Frühstück Cornflakes zu essen und in blank geputzten braunen Sandalen die Grundschule für die Kinder der Universitätsdozenten zu besuchen, durchschnitten nun die Moskitonetze vor den Fenstern ihrer Nachbarn, drückten Glasjalousien heraus und stiegen ein, um Fernseher und Videorecorder zu stehlen. Wir kannten die Diebe. Der Nsukka-Campus war so überschaubar – die Häuser standen nebeneinander in baumgesäumten Straßen, nur durch niedrige Hecken getrennt –, dass wir einfach mitbekommen mussten, wer stahl. Wenn sich ihre Eltern, die Professoren, jedoch im Club des Lehrkörpers, in der Kirche oder bei einer Fakultätssitzung trafen, klagten sie weiter über Gesindel, das aus der Stadt auf ihren geheiligten Campus kam, um zu stehlen.

Die stehlenden Jungen waren die Beliebten. Abends fuhren sie im elterlichen Wagen, hatten die Sitze so weit zurückgeschoben, dass sie das Lenkrad mit ausgestreckten Armen gerade noch erreichten. Osita, der Nachbar, der nur Wochen vor dem Vorfall mit Nnamabia unseren Fernseher gestohlen hatte, war geschmeidig und hübsch auf beunruhigende Weise und bewegte sich mit der Anmut einer Katze. Seine Hemden waren stets tipptopp gebügelt; ich schaute immer über die Hecke, sah ihn, schloss die Augen und stellte mir vor, er käme auf mich zu, um mich zu der Seinen zu machen. Er beachtete mich nie. Als er uns bestahl, gingen meine Eltern nicht hinüber zu Professor Ebubes Haus, um ihn zu bitten, er solle seinen Sohn auffordern, unser Eigentum zurückzubringen. In der Öffentlichkeit sagten sie, dass es Gesindel aus der Stadt gewesen sei. Aber sie wussten, dass Osita der Täter war. Osita war zwei Jahre älter als Nnamabia; die meisten der stehlenden Jungen waren etwas älter als Nnamabia, und vielleicht stahl Nnamabia deshalb nicht aus einem fremden Haus. Vielleicht hatte er das Gefühl, er sei nicht alt genug, qualifiziert genug, um sich an etwas Größeres als den Schmuck meiner Mutter heranzuwagen.

Nnamabia sah meiner Mutter sehr ähnlich, er hatte denselben honighellen Teint, große Augen und einen perfekt geschwungenen vollen Mund. Wenn meine Mutter mit uns auf den Markt ging, pflegten die Händler zu rufen: »He! Madam, warum haben Sie Ihre helle Haut an einen Jungen verschwendet und das Mädchen so dunkel sein lassen? Was soll denn ein Junge mit der ganzen Schönheit anfangen?« Und meine Mutter kicherte dann, als gestehe sie auf schelmische und fröhliche Art ihre Verantwortung für Nnamabias vorteilhaftes Aussehen. Als Nnamabia mit elf Jahren einen Stein in das Fenster seines Klassenzimmers warf, gab ihm meine Mutter das Geld, damit es ersetzt werden konnte, und sagte meinem Vater nichts davon. Als er in der zweiten Klasse einige aus der Bücherei entliehene Bücher verlor, erzählte sie seiner Klassenlehrerin, unser Hausboy hätte sie gestohlen. Als er in der dritten Klasse jeden Morgen früh aus dem Haus ging, um am Religionsunterricht teilzunehmen, und sich später herausstellte, dass er nicht ein einziges Mal dort gewesen war und daher die heilige Kommunion nicht empfangen konnte, erzählte sie den anderen Eltern, er hätte am Prüfungstag einen Malariaanfall gehabt. Als er den Autoschlüssel meines Vaters in ein Stück Seife presste, das mein Vater fand, bevor Nnamabia damit zu einem Schlosser gehen konnte, machte sie vage Bemerkungen, dass er nur experimentieren würde und das Ganze nichts zu bedeuten hätte. Als er die Prüfungsfragen aus dem Arbeitszimmer stahl und sie an die Studenten meines Vaters verkaufte, schrie sie ihn an, sagte aber dann zu meinem Vater, Nnamabia sei schließlich sechzehn und man sollte ihm wirklich mehr Taschengeld geben.

Ich weiß nicht, ob Nnamabia bereute, dass er ihren Schmuck gestohlen hatte. Ich konnte vom liebenswürdigen, lächelnden Gesicht meines Bruders nicht immer ablesen, was er wirklich fühlte. Und wir sprachen nicht darüber. Obwohl die Schwestern meiner Mutter ihr die eigenen goldenen Ohrringe schickten, obwohl meine Mutter außerdem ein Schmuckset mit Ohrringen und einem Anhänger, bei Mrs Mozie kaufte, jener mondänen Frau, die Gold aus Italien importierte, und dann einmal im Monat zu ihr hinfuhr, um die Raten dafür zu bezahlen, sprachen wir nach diesem Tag nie mehr darüber, dass Nnamabia ihren Schmuck gestohlen hatte. Als würden wir, indem wir vorgaben, Nnamabia hätte gar nicht getan, was er getan hatte, ihm die Chance eines Neuanfangs geben. Der Diebstahl wäre vielleicht nie wieder erwähnt worden, wenn Nnamabia nicht drei Jahre später, während seines dritten Jahres auf der Universität, verhaftet und auf der Polizeiwache eingesperrt worden wäre.

Es war die Saison der Kulte in unserem ruhigen Nsukka-Campus, als überall auf dem Universitätsgelände Schilder in fetter Schrift verkündeten: SAGE NEIN ZU KULTEN. Die Schwarze Axt, die Seeräuber und die Piraten waren die bekanntesten. Sie mochten einmal gutartige Verbindungen gewesen sein, doch sie hatten sich weiterentwickelt und wurden nun »Kulte« genannt; Achtzehnjährige, die das angeberische Gebaren amerikanischer Rap-Videos kopierten, unterzogen sich geheimen und seltsamen Initiationsriten, bei denen der eine oder andere tot auf dem Odim-Hügel zurückblieb. Gewehre, strenge Treueeide und Äxte waren inzwischen weit verbreitet. Kultkriege waren verbreitet: Ein Junge warf ein Auge auf ein Mädchen, das, wie sich herausstellte, die Freundin des Capone der Schwarzen Axt war, und diesem Jungen wurde später, als er zu einem Kiosk ging, um Zigaretten zu kaufen, mit einem Messer in die Hüfte gestochen, und es stellte sich heraus, dass er Mitglied der Seeräuber war, also gingen die Seeräuber in eine Bierhalle und schossen dem nächsten Jungen von der Schwarzen Axt in die Schulter. Und am Tag darauf wurde ein Mitglied der Seeräuber in der Mensa erschossen, und sein Körper fiel gegen Suppenschüsseln aus Aluminium, und am Abend desselben Tages wurde ein Junge von der Schwarzen Axt in seinem Zimmer in der Studentenunterkunft eines Dozenten zu Tode gehackt und sein CD-Player mit Blut bespritzt. Es war sinnlos. Es war so unnormal, dass es schnell normal wurde. Die Mädchen blieben nach den Vorlesungen in ihren Unterkünften, die Dozenten zitterten, und wenn eine Fliege allzu laut summte, erschraken die Leute. Also rief man die Polizei. Sie brausten mit ihrem klapprigen blauen Peugeot 505, aus dessen Fenstern rostige Gewehre ragten, über den Campus und warfen den Studenten finstere Blicke zu. Nnamabia kam lachend von den Vorlesungen nach Hause. Er glaubte, die Polizei müsse sich schon mehr anstrengen; alle Welt wusste, dass die Kult-Jungen modernere Waffen hatten.

Meine Eltern beobachteten Nnamabias lachendes Gesicht mit stiller Besorgtheit, und ich wusste, dass auch sie sich fragten, ob er Mitglied eines Kults sei. Manchmal glaubte ich das. Kult-Jungen waren beliebt, und Nnamabia war sehr beliebt. Jungen riefen seinen Spitznamen – »The Funk!«– und schüttelten ihm die Hand, wenn er vorbeikam; und Mädchen, besonders die beliebten Big Chicks, umarmten ihn bei der Begrüßung ein wenig zu lange. Er ging zu allen Partys, den zahmen auf dem Campus und den wilderen in der Stadt, und er war die Art Frauenliebling, der auch bei den Kerlen beliebt war, der eine Packung Rothmans täglich rauchte und von dem man sich erzählte, er könne einen Tetrapak Star-Bier in einem Zuge trinken. Dann wieder glaubte ich, er sei in keinem Kult, weil er so beliebt war, und es schien mehr sein Stil zu sein, dass er mit allen Jungen der verschiedenen Kulte befreundet und mit keinem verfeindet war. Und ich war auch nicht ganz sicher, dass mein Bruder besaß, was es brauchte – Mumm oder Unsicherheit –, um sich einem Kult anzuschließen. Das einzige Mal, als ich ihn fragte, ob er in einem Kult sei, sah er mich überrascht unter seinen langen und dichten Wimpern hervor an, als hätte ich es besser wissen müssen, ehe er antwortete: »Natürlich nicht.« Ich glaubte ihm. Auch mein Vater glaubte ihm. Aber dass wir ihm glaubten, hatte wenig zu bedeuten, denn er war schon verhaftet und beschuldigt worden, Mitglied eines Kults zu sein. Er sagte dieses »Natürlich nicht« zu mir bei unserem ersten Besuch auf der Polizeiwache, wo man ihn festgesetzt hatte.

Folgendes war passiert. An einem schwülen Montag warteten vier Kultmitglieder am Campustor und überfielen eine Professorin, die einen roten Mercedes fuhr. Sie drückten ihr eine Pistole an den Kopf, stießen sie aus dem Auto und fuhren damit zur Technischen Fakultät, wo sie drei Jungen erschossen, die gerade aus ihren Vorlesungen kamen. Es war am Mittag. Ich war in einem Seminar ganz in der Nähe, und als wir das Peng-peng hörten, war unsere Dozentin die Erste, die aus dem Raum lief. Da war lautes Geschrei, und plötzlich füllten sich die Treppen mit durcheinanderhastenden Studenten, die nicht wussten, nach welcher Seite sie laufen sollten. Draußen lagen drei leblose Körper auf dem Rasen. Der rote Mercedes war mit quietschenden Reifen davongebraust. Viele Studenten rafften ihre Sachen zusammen, und okada-Fahrer verlangten das Doppelte vom üblichen Fahrpreis zum Parkplatz. Der Rektor gab bekannt, dass sämtliche Seminare am Abend abgesagt waren, und verhängte eine Ausgangssperre für alle ab 21 Uhr. Mir schien das nicht sehr sinnvoll, da die Schießerei am hellen Tage stattgefunden hatte, und vielleicht erschien es auch Nnamabia nicht sinnvoll, denn er war am ersten Tag der Ausgangssperre nicht um 21 Uhr zu Hause und kam in dieser Nacht überhaupt nicht heim. Ich nahm an, dass er bei einem Freund geblieben war; er kam ohnehin nicht immer nach Hause. Am nächsten Morgen suchte einer von den Sicherheitsleuten meine Eltern auf und teilte ihnen mit, dass Nnamabia mit etlichen Kultboys in einer Bar verhaftet und in einem Polizeifahrzeug weggebracht worden war. Meine Mutter schrie: »Ekwuzikwana! Sagen Sie das nicht!« Mein Vater dankte dem Sicherheitsbeamten mit ruhiger Stimme. Er fuhr mit uns auf die Polizeiwache in die Stadt. Ein Wachtmeister, der dort saß und auf einer schmutzigen Füllerkappe herumkaute, sagte: »Sie meinen diese Kultboys, die gestern Abend verhaftet worden sind? Sie wurden nach Enugu gebracht. Sehr ernster Fall! Wir müssen dieses Problem mit den Kulten ein für alle Mal in den Griff kriegen!«

Wir stiegen wieder ins Auto, und eine neue Angst ergriff Besitz von uns allen. Nsukka – unser gemächlicher provinzieller Campus und die noch gemächlichere und provinziellere Stadt – war beherrschbar; mein Vater kannte bestimmt den Polizeipräsidenten. Aber Enugu war anonym, die Landeshauptstadt mit der Panzergrenadierdivision der nigerianischen Armee und dem Polizeipräsidium und den Verkehrspolizisten an belebten Kreuzungen. Dort konnte die Polizei, wenn sie unter Druck geriet und Ergebnisse vorweisen musste, tun, wofür sie berüchtigt war: Menschen umbringen.

Die Polizeiwache von Enugu befand sich in einem von Mauern umgebenen, weitläufigen Gelände voller Gebäude; am Tor, beim Schild POLIZEIPRÄSIDIUM, waren staubbedeckte, demolierte Autos übereinandergestapelt. Mein Vater fuhr zum rechteckigen Bungalow am anderen Ende des Geländes. Meine Mutter bestach die beiden Polizisten am Schalter mit Geld und mit Jollof-Reis mit Fleisch, verpackt in einer schwarzen wasserdichten Tüte, und sie erlaubten Nnamabia, aus seiner Zelle zu kommen und mit uns auf einer Bank unter einem Schirmbaum zu sitzen. Keiner fragte, warum er in jener Nacht draußen gewesen war, wo er doch wusste, dass eine Ausgangssperre verhängt worden war. Keiner sagte, dass die Polizisten unsinnig handelten, als sie in eine Bar gingen und alle Boys verhafteten, die dort saßen und tranken, dazu den Barmann. Stattdessen hörten wir Nnamabia zu. Er saß rittlings auf der Holzbank, einen Thermobehälter mit Reis und Hühnerfleisch vor sich, die Augen glänzten erwartungsvoll – ein Entertainer vor seinem Auftritt.

»Wenn Nigeria wie diese Zelle regiert würde«, sagte er, »hätten wir in diesem Land keine Probleme. Alles ist durchorganisiert. Unsere Zelle hat einen Chef, General Abacha, und er hat einen Stellvertreter. Wenn du eingeliefert wirst, musst du ihnen Geld geben. Wenn du’s nicht tust, kriegst du Ärger.«

»Und hast du denn Geld gehabt?«, fragte meine Mutter.

Nnamabia lächelte, sein Gesicht war mit einem frischen, pickelähnlichen Insektenstich auf der Stirn sogar noch schöner, und er sagte in Igbo, er habe sich kurz nach seiner Verhaftung in der Bar sein Geld in den After gesteckt. Er wusste, die Polizisten würden es wegnehmen, wenn er es nicht versteckte, und er wusste, er würde es brauchen, um sich in der Zelle seinen Frieden zu erkaufen. Er biss in eine gebratene Hühnerkeule und wechselte ins Englische. »General Abacha war davon beeindruckt, wie ich mein Geld versteckt hatte. Ich anerkenne seine Autorität und bin gefügig. Ich lobe ihn die ganze Zeit. Als die Männer uns Neuankömmlingen befahlen, wir sollten uns bei den Ohren packen und zu ihrem Gesang wie die Frösche hüpfen, hat er mich nach zehn Minuten gehen lassen. Die anderen mussten das fast dreißig Minuten lang machen.«

Meine Mutter schlang die Arme um sich, als sei ihr kalt. Mein Vater sagte nichts und beobachtete Nnamabia sehr genau. Und ich stellte ihn mir vor, meinen gefügigen Bruder, wie er 100-Naira-Banknoten zigarettendünn zusammenrollte, dann die Hand hinten in die Hose steckte und sich die Geldscheine schmerzhaft in den Hintern schob.

Später, als wir nach Nsukka zurückfuhren, sagte mein Vater: »Das hätte ich machen sollen, als er bei uns eingebrochen ist. Ich hätte dafür sorgen sollen, dass er in eine Zelle gesperrt wird.«

Meine Mutter starrte schweigend aus dem Fenster.

»Warum?«, fragte ich.

»Weil ihn das endlich einmal aufgerüttelt hat. Hast du es nicht bemerkt?«, fragte mein Vater mit einem kleinen Lächeln. Ich hatte nichts bemerkt. Nicht an diesem Tag. Nnamabia schien es gutzugehen – wenn ich bedachte, wie er sein Geld in den Hintern gesteckt hatte und so.

Nnamabia war zum ersten Mal geschockt, als er den Seeräuber schluchzen sah. Es war ein großer, knallharter Kerl, man munkelte, dass er einen der Morde ausgeführt habe und Anwärter auf die Rolle des Capone im nächsten Semester sei, und doch hockte er hier schluchzend in der Zelle, nachdem ihm der Chef einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst hatte. Nnamabia erzählte mir das bei unserem Besuch am nächsten Tag, und in seiner Stimme schwangen Abscheu und Enttäuschung mit; es war, als wären ihm plötzlich die Augen dafür geöffnet worden, dass der unglaubliche Hulk eigentlich nur grün angemalt war. Der zweite Schock war ein paar Tage später Zelle Eins, die Nachbarzelle. Zwei Polizisten hatten einen aufgedunsenen Toten aus der Zelle Eins herausgetragen und waren bei Nnamabias Zelle stehen geblieben, damit auch ja alle die Leiche sehen konnten.

Selbst der Chef seiner Zelle hatte offenbar Angst vor Zelle Eins. Wenn Nnamabia und seine Zellengenossen zum Waschen in den Hof gelassen wurden – jedenfalls die, die sich Waschwasser in den Plastikeimern, die einmal Farbe enthalten hatten, kaufen konnten –, wurden sie von den Polizisten beobachtet, die oft brüllten: »Aufhören, oder du kommst in Zelle Eins!« Nnamabia hatte Albträume, in denen Zelle Eins vorkam. Er konnte sich keinen Ort vorstellen, der schlimmer war als seine eigene Zelle, die so überbelegt war, dass er oft gegen die rissige Wand gedrückt dastand. In den Rissen wohnten winzige kwalikwata, deren Stiche bösartig waren, und wenn er aufjaulte, nannten ihn seine Zellengenossen Milchreisbubi, Universitätsjüngelchen, Weichei.

Sie waren zu winzig, um so schmerzhaft zu stechen, diese Wanzen. Noch schlimmer stachen sie in der Nacht, wenn sie alle auf der Seite, Kopf an Fuß, schlafen mussten, außer dem Chef, der bequem auf dem Rücken lag. Der Chef verteilte auch die Teller mit garri und wässriger Suppe, die jeden Tag in die Zelle geschoben wurden. Jeder bekam zwei Happen, erzählte uns Nnamabia in der ersten Woche. Während er sprach, überlegte ich, ob die Wanzen in der Wand ihn auch im Gesicht gestochen hatten oder ob die Huckel, die sich auf der ganzen Stirn ausbreiteten, von einer Infektion stammten. Einige davon hatten einen cremefarbenen Eiterpfropf. Er kratzte an ihnen herum, während er sagte: »Heute musste ich im Stehen in eine wasserfeste Tüte scheißen. Die Toilette war bis oben voll. Sie spülen sie nur samstags.«

Sein Ton war theatralisch. Ich wollte ihn auffordern, den Mund zu halten, weil er seine Rolle als Dulder von Demütigungen genoss und weil er nicht begriff, welches Glück er hatte, dass die Polizisten ihm erlaubten, aus der Zelle zu kommen und unser Essen zu essen, wie blöd er gewesen war, als er in jener Nacht zum Zechen draußen blieb, wie unsicher seine Chancen auf Entlassung waren.

In der ersten Woche besuchten wir ihn jeden Tag. Wir fuhren mit dem alten Volvo meines Vaters, weil der noch ältere Peugeot 504 meiner Mutter als zu unsicher für Fahrten außerhalb von Nsukka galt. Wenn wir die Kontrollpunkte der Polizei auf der Straße passierten, bemerkte ich, dass meine Eltern anders als sonst reagierten – auf subtile Weise, doch trotzdem anders. Mein Vater lieferte nicht mehr, sobald wir weitergewunken wurden, einen Monolog darüber ab, wie ungebildet und korrupt die Polizei sei. Er brachte nicht den Tag zur Sprache, als sie uns eine Stunde lang aufgehalten hatten, weil er sich geweigert hatte, sie zu bestechen, oder wie sie einmal den Bus angehalten hatten, mit dem meine schöne Cousine Ogechi reiste, die sie sich dann herausgegriffen und als Hure beschimpft hatten, weil sie zwei Handys besaß, und so viel Geld von ihr verlangt hatten, dass sie im Regen auf dem Boden gekniet und sie angefleht hatte, sie gehen zu lassen, da ihr Bus schon weiterfahren durfte. Meine Mutter murmelte nicht: »Sie sind Symptome eines größeren Missstands.« Stattdessen blieben meine Eltern stumm. Als rücke Nnamabias Freilassung irgendwie näher, wenn sie sich versagten, die Polizei wie sonst zu kritisieren. »Heikel« war das Wort, das der Polizeipräsident in Nsukka gebraucht hatte. Nnamabia irgendwann in naher Zukunft freizubekommen wäre heikel, besonders da der Polizeipräsident von Enugu im Fernsehen schadenfrohe Interviews gab und sich mit den verhafteten Kultanhängern brüstete. Das Kult-Problem war schwerwiegend. Wichtige Männer in Abuja verfolgten das Geschehen. Jeder wollte den Anschein erwecken, er tue etwas.

In der zweiten Woche sagte ich zu meinen Eltern, wir würden Nnamabia nicht besuchen. Wir wussten nicht, wie lange wir das weiter tun mussten, und das Benzin war zu teuer, um jeden Tag drei Stunden zu fahren, und es würde Nnamabia nicht schaden, wenn er einen Tag allein klarkommen müsse.

Mein Vater schaute mich überrascht an und fragte: »Was willst du damit sagen?« Meine Mutter musterte mich von oben bis unten, schritt zur Tür und sagte, keiner zwinge mich, mitzukommen; ich könne ruhig dasitzen und nichts tun, während mein unschuldiger Bruder leide. Sie ging zum Auto, und ich lief ihr nach. Draußen angekommen, wusste ich nicht, was ich tun sollte, also las ich einen Stein beim Ixora-Busch auf und schleuderte ihn auf die Frontscheibe des Volvo. Die Scheibe splitterte. Ich hörte es krachen und sah, wie sich winzige Risse wie Strahlen auf der Scheibe ausbreiteten, ehe ich mich umdrehte, nach oben rannte und mich in meinem Zimmer einschloss, um mich vor dem Zorn meiner Mutter zu schützen. Ich hörte sie schreien. Ich hörte die Stimme meines Vaters. Schließlich war Stille, und ich hörte das Auto nicht starten. An diesem Tag besuchte niemand Nnamabia. Dieser kleine Sieg überraschte mich.

Wir besuchten ihn am nächsten Tag. Zur Windschutzscheibe äußerten wir uns nicht, obwohl die Risse sich wie Wellen auf einem gefrorenen Fluss ausgebreitet hatten. Der Polizist am Schalter, der nette mit der dunklen Hautfarbe, fragte, warum wir gestern nicht gekommen seien; er hätte den Jollof-Reis meiner Mutter vermisst. Ich hatte erwartet, dass auch Nnamabia fragen oder sogar verärgert sein würde, doch er wirkte merkwürdig ernst, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Er aß seinen Reis nicht ganz auf. Er schaute immer weg, zu den aufgetürmten, halb ausgebrannten Autos am anderen Ende des Geländes, den Überbleibseln von Unfällen.

»Was ist los?«, fragte meine Mutter, und Nnamabia fing fast sofort an zu erzählen, als hätte er darauf gewartet, gefragt zu werden. Sein Igbo klang gelassen, seine Stimme hob und senkte sich nicht. Gestern wurde ein alter Mann in seine Zelle gestoßen, er war vielleicht Mitte siebzig, weißhaarig, mit feinen Runzeln im Gesicht und hatte die altmodische Vornehmheit eines unbestechlichen Beamten im Ruhestand. Nach seinem Sohn wurde wegen eines bewaffneten Raubüberfalls gefahndet, und als die Polizei ihn nicht fand, entschied sie, ihn an dessen Stelle einzusperren.

»Der Mann hat nichts getan«, sagte Nnamabia.

»Aber du hast auch nichts getan«, sagte meine Mutter.

Nnamabia schüttelte den Kopf, als ob sie ihn nicht verstünde. In den darauffolgenden Tagen war er in noch gedrückterer Stimmung. Er sprach weniger und meist über den Alten – dass er kein Geld habe und kein Waschwasser kaufen könne, dass die anderen Männer ihn verspotteten oder ihn beschuldigten, er verstecke seinen Sohn, dass der Chef ihn links liegen lasse, dass er verängstigt und so schrecklich klein wirke.

»Weiß er denn, wo sein Sohn ist?«, fragte meine Mutter.

»Er hat seinen Sohn seit vier Monaten nicht gesehen«, sagte Nnamabia.

Mein Vater sagte etwas darüber, dass es keine Rolle spiele, ob der Mann wisse, wo sein Sohn sei.

»Natürlich«, sagte meine Mutter. »Es ist falsch, aber das macht die Polizei doch die ganze Zeit. Wenn sie die gesuchte Person nicht finden, dann sperren sie den Vater oder die Mutter oder einen anderen Verwandten ein.«

Mein Vater bürstete etwas von seinem Knie – eine ungeduldige Geste. Er begriff nicht, warum meine Mutter das Offensichtliche kommentierte.

»Der Mann ist krank«, sagte Nnamabia. »Seine Hände zittern immerzu, selbst wenn er schläft.«

Meine Eltern schwiegen. Nnamabia schloss den Thermobehälter mit dem Reis und wandte sich an meinen Vater. »Ich möchte ihm etwas davon geben, aber wenn ich es in die Zelle mitnehme, konfisziert es General Abacha.«

Mein Vater ging los und fragte den Polizisten am Schalter, ob uns gestattet würde, den alten Mann in Nnamabias Zelle ein paar Minuten zu sprechen. Es war der hellhäutige, scharfe Polizist, der sich nie bedankte, wenn meine Mutter den Reis und das Bestechungsgeld überreichte. Nun verhöhnte er meinen Vater ganz offen und sagte, er könnte ohne weiteres dafür gefeuert werden, dass er Nnamabia herausließe, und trotzdem wollten wir, dass er noch einen anderen herausließe? Ob wir etwa glaubten, dass sei ein Besuchstag im Internat? Ob wir nicht wüssten, dass das hier ein Hochsicherheitsgefängnis für kriminelle Elemente der Gesellschaft sei? Mein Vater kam zurück und setzte sich mit einem Seufzer, und Nnamabia kratzte sich schweigend im pickligen Gesicht.

Am Tag darauf rührte Nnamabia seinen Reis fast nicht an. Er erzählte, die Polizisten hätten Wischwasser auf den Boden und die Wände der Zelle gespritzt, wie sie es zu Reinigungszwecken üblicherweise taten, und der alte Mann, der sich kein Wasser kaufen konnte und sich seit einer Woche nicht gewaschen hatte, sei in die Zelle gestürzt und habe sein Hemd heruntergerissen und seinen schmächtigen Rücken gegen den vom Wischwasser feuchten Boden gerieben. Die Polizisten fingen an zu lachen, als sie ihm dabei zusahen, und sie befahlen ihm, sich ganz auszuziehen und auf dem Flur vor der Zelle auf und ab zu marschieren, und als er es tat, lachten sie noch lauter und fragten ihn, ob sein Sohn, der Dieb, wüsste, dass der Penis seines Papas so verschrumpelt sei. Nnamabia starrte auf seinen gelb-orangefarbenen Reis, während er sprach, und als er hochblickte, sah ich, wie sich die Augen meines Bruders – meines materiell gesinnten Bruders – mit Tränen füllten, und ich empfand eine Zärtlichkeit für ihn, die ich nicht hätte erklären können.

Zwei Tage danach gab es wieder einen Kultangriff auf dem Campus: direkt vor dem Gebäude des Fachbereichs Musik hackte ein Kerl mit einer Axt auf einen anderen ein.

»Das ist gut«, sagte meine Mutter, als sie sich mit meinem Vater anschickte, den Polizeipräsidenten von Nsukka noch einmal aufzusuchen. »Jetzt können sie nicht behaupten, dass sie alle Kultmitglieder verhaftet haben.« An jenem Tag fuhren wir nicht nach Enugu, weil meine Eltern so lange im Polizeipräsidium blieben, doch sie kamen mit guten Nachrichten zurück. Nnamabia und der Barmann sollten sofort entlassen werden. Einer der Kultmitglieder war zum Informanten geworden, und er hatte beharrlich behauptet, Nnamabia sei kein Mitglied. Wir fuhren früher als gewöhnlich am Vormittag los, ohne Jollof-Reis, die Sonne war schon so heiß, dass alle Wagenfenster offen waren. Meine Mutter war nervös auf der Fahrt. Sie hatte sich angewöhnt, »Nekwa ya! Pass auf!« zu meinem Vater zu sagen, als könnte der nicht sehen, dass Autos auf der anderen Fahrbahn gefährliche Wendemanöver machten. Doch dieses Mal tat sie es so oft, dass mein Vater anhielt, kurz bevor wir die Neunte Meile erreichten, wo Straßenhändler das Auto mit ihren Tabletts voll okpa, gekochten Eiern und Cashewnüssen umringten, und sie anfuhr: »Wer ist denn hier eigentlich am Steuer, Uzoamaka?«

Auf dem ausgedehnten Gelände der Polizeiwache peitschten zwei Polizisten jemanden aus, der unter dem Schirmbaum auf dem Boden lag. Zuerst dachte ich, und es gab mir einen Stich in der Brust, es sei Nnamabia, aber er war es nicht. Ich kannte den Kerl, der auf dem Boden lag und sich bei jedem Schlag der koboko des Polizisten wand und schrie. Er hieß Aboy und hatte das finster-hässliche Gesicht eines Bluthundes. Er fuhr einen Lexus auf dem Campus und man sagte, er gehöre zu den Seeräubern. Ich bemühte mich, nicht zu ihm hinzusehen, als wir in die Polizeiwache gingen. Der diensthabende Polizist, der mit den Stammesnarben auf den Wangen, der immer »Gott vergelt’s« sagte, wenn er sein Bestechungsgeld nahm, schaute weg, als er uns sah. Ich bekam eine Gänsehaut und wusste, dass etwas nicht stimmte. Meine Eltern überreichten ihm das Schreiben des Polizeipräsidenten. Der Polizist schaute es nicht an. Er kenne den Entlassungsbefehl, sagte er zu meinem Vater, der Barmann sei schon entlassen worden, doch mit dem Jungen gebe es eine Komplikation. Meine Mutter fing an zu schreien: »Mit dem Jungen? Was soll das heißen? Wo ist mein Sohn?«

Der Polizist erhob sich. »Ich hole meinen Vorgesetzten, er wird es Ihnen erklären.«

Meine Mutter stürzte zu ihm hin und zerrte ihn am Hemd. »Wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn?« Mein Vater zerrte sie weg und der Polizist wischte mit der Hand übers Hemd, als hätte sie es dreckig gemacht, ehe er sich zum Gehen wandte.

»Wo ist unser Sohn?«, fragte mein Vater mit einer so gefassten, so stählernen Stimme, dass der Polizist stehen blieb.

»Sie haben ihn weggebracht, Sir«, sagte er.

»Sie haben ihn weggebracht?«, fuhr meine Mutter dazwischen. Sie schrie immer noch. »Was sagen Sie da? Habt ihr meinen Sohn umgebracht? Habt ihr meinen Sohn umgebracht?«

»Wo ist er?«, fragte mein Vater wieder mit derselben gefassten Stimme. »Wo ist unser Sohn?«

»Mein Vorgesetzter hat gesagt, ich soll ihn holen, wenn Sie kommen«, sagte der Polizist, und diesmal drehte er sich um und ging schnell durch eine Tür.

Nachdem er fortgegangen war, wurde mir kalt vor Angst, so dass ich ihm nachlaufen und ihn wie meine Mutter am Hemd zerren wollte, bis er Nnamabia herbeischaffte. Der vorgesetzte Polizist kam heraus und ich versuchte, in seinem vollkommen leeren Gesicht zu lesen.

»Guten Tag, Sir«, sagte er zu meinem Vater.

»Wo ist unser Sohn?«, fragte mein Vater. Meine Mutter atmete geräuschvoll. Später wurde mir klar, dass in diesem Moment jeder von uns insgeheim vermutete, dass Nnamabia von schießwütigen Polizisten umgebracht worden war und dass es die Aufgabe dieses Mannes war, uns die beste Lüge, die ihm einfiel, darüber aufzutischen, wie er zu Tode gekommen war.

»Kein Problem, Sir. Es ist nur, dass wir ihn verlegt haben. Ich werde Sie sofort dorthin bringen.« Der Polizist hatte etwas Nervöses an sich; sein Gesicht blieb ausdruckslos, doch er sah meinem Vater nicht in die Augen.

»Verlegt?«

»Wir haben heute Morgen den Entlassungsbefehl bekommen, doch er war schon verlegt worden. Wir haben kein Benzin, deshalb habe ich auf Sie gewartet, damit wir zusammen zu ihm fahren können.«

»Wo ist er?«

»In einer anderen Einrichtung. Ich bringe Sie hin.«

»Warum wurde er verlegt?«

»Ich war nicht hier, Sir. Sie haben gesagt, er hätte sich gestern schlecht benommen, da hätten sie ihn in Zelle Eins gebracht und dann hat es eine Verlegung von allen Häftlingen von Zelle Eins in eine andere Einrichtung gegeben.«

»Er hat sich schlecht benommen? Was soll das heißen?«

»Ich war nicht hier, Sir.«

Da flehte meine Mutter mit gebrochener Stimme: »Bringen Sie mich zu meinem Sohn! Bringen Sie mich auf der Stelle zu meinem Sohn!«

Ich saß mit dem Polizisten auf dem Rücksitz. Er roch nach jenem alten Kampfer, der sich im Schrankkoffer meiner Mutter ewig zu halten schien. Wir sagten nichts, nur der Polizist gab meinem Vater Anweisungen zur Fahrtroute, bis wir eine Viertelstunde später ankamen. Mein Vater war ungeheuer schnell gefahren, so schnell, wie mein Herz schlug. Das kleine Gefängnisgelände sah verwahrlost aus: verfilztes Gras, und überall lagen alte Flaschen, Plastiktüten und Papier herum. Der Polizist wartete kaum ab, bis mein Vater anhielt, ehe er die Tür aufriss und hinausstürzte, und wieder packte mich kalte Angst. Wir waren in dem Teil der Stadt mit unbefestigten Straßen, und es war kein Schild zu sehen gewesen, auf dem Polizeiwache stand, und in der Luft war eine Stille, ein seltsames Gefühl der Verlassenheit. Aber der Polizist kam mit Nnamabia heraus. Da war er, mein schöner Bruder, scheinbar unverändert kam er auf uns zu, bis er nahe genug war, dass meine Mutter ihn umarmen konnte, und ich sah, wie er zurückzuckte und aufjaulte; sein linker Arm war mit geschwollenen Striemen bedeckt. Unter seiner Nase klebte getrocknetes Blut.

»Nna-Junge, warum haben sie dich so geschlagen?«, fragte ihn meine Mutter. Sie wandte sich an den Polizisten: »Warum habt ihr Leute das meinem Sohn angetan?«

Der Mann zuckte mit den Schultern, eine neue Unverschämtheit war in seinem Auftreten; als wäre er bisher unsicher gewesen, dass Nnamabia wohlbehalten war, könne es sich nun aber leisten, zu reden. »Ihr könnt eure Kinder nicht ordentlich erziehen, ihr alle, die ihr euch wichtig vorkommt, weil ihr an der Universität arbeitet. Wenn eure Kinder sich schlecht benehmen, glaubt ihr, sie sollten nicht bestraft werden. Sie haben Glück, Frau, großes Glück, dass man ihn entlassen hat.«

Mein Vater sagte: »Gehen wir.«

Er öffnete die Autotür und Nnamabia stieg ein und wir fuhren nach Hause. Mein Vater hielt nicht bei einem einzigen Polizei-Kontrollpunkt auf der Straße; einmal fuchtelte ein Polizist drohend mit seiner Pistole, als wir vorbeibrausten. Das Einzige, was meine Mutter auf der stillen Fahrt sagte, war die Frage, ob Nnamabia wünsche, dass wir bei der Neunten Meile anhielten und etwas okpa kauften? Nnamabia verneinte. Wir waren in Nsukka angekommen, als er endlich sprach.

»Gestern fragten die Polizisten den alten Mann, ob er einen kostenlosen Eimer Wasser wolle. Er sagte ja. Da befahlen sie ihm, sich auszuziehen und auf dem Flur auf und ab zu marschieren. Meine Zellengenossen lachten. Doch einige sagten, es sei falsch, einen alten Mann so zu behandeln.« Nnamabia hielt inne, sein Blick war abwesend. »Ich habe den Polizisten angeschrien. Ich habe gesagt, der alte Mann sei unschuldig und krank, und wenn sie ihn hierbehielten, würden sie seinen Sohn nie finden, weil er gar nicht wisse, wo sein Sohn sei. Sie haben gesagt, wenn ich nicht sofort die Klappe hielte, würden sie mich in Zelle Eins stecken. Ich habe nicht auf sie gehört. Ich habe die Klappe nicht gehalten. Da haben sie mich rausgezerrt und geschlagen und in Zelle Eins gesteckt.«

Hier brach Nnamabia ab, und wir fragten nicht weiter. Stattdessen stellte ich ihn mir vor, wie er die Stimme erhob, den Polizisten einen Idioten nannte, einen rückgratlosen Feigling, einen Sadisten, einen Schuft, und ich stellte mir vor, wie geschockt die Polizisten waren und auch der Zellenchef, der ihn offenen Mundes anstarrte, wie verwundert die anderen Zellengenossen über die Kühnheit des schönen Burschen von der Universität waren. Und ich stellte mir vor, wie der alte Mann selbst ihn mit überraschtem Stolz ansah und sich still weigerte, die Kleidung abzulegen. Nnamabia erzählte nicht, was mit ihm in Zelle Eins geschehen war oder was in der neuen Einrichtung geschehen war, die mir so vorkam, als bringe man dort Leute hin, die später verschwinden würden. Es wäre so einfach für ihn, meinen charmanten Bruder, gewesen, aus seiner Geschichte ein richtiges Drama zu machen, doch er tat es nicht.

Imitation

Nkem starrt die vortretenden, schräg gestellten Augen der Benin-Maske auf dem Kaminsims im Wohnzimmer an, als sie von der Geliebten ihres Mannes erfährt.

»Sie ist wirklich jung. So um die einundzwanzig«, sagt ihre Freundin Ijemamaka am Telefon. »Sie hat kurzes gekraustes Haar – du weißt schon, diese dichten Kräusellöckchen. Sie verwendet keinen Entkrauser, sondern einen Schaumfestiger, glaube ich. Ich höre, dass junge Leute es heute natürlich lieben. Ich würde dir das nicht erzählen sha, ich kenne ja die Männer und ihre Art, doch ich habe gehört, dass sie in euer Haus eingezogen ist. Das passiert eben, wenn man einen reichen Mann heiratet.« Ijemamaka macht eine Pause, und Nkem hört, wie sie die Luft einsaugt – ein absichtlich produzierter, übertriebener Laut. »Ich meine, natürlich ist Obiora ein guter Mann«, fährt Ijemamaka fort. »Aber seine Geliebte in euer Haus zu bringen? Rücksichtslos. Sie fährt mit seinen Autos in ganz Lagos herum. Ich selbst habe sie mit dem Mazda auf der Awolowo-Straße gesehen.«

»Ich danke dir, dass du es mir erzählt hast«, sagt Nkem. Sie stellt sich vor, wie Ijemamakas Mund sich zusammenzieht, wie eine bis zur Schlaffheit ausgesaugte Orange, ein Mund, ausgelaugt vom Reden.