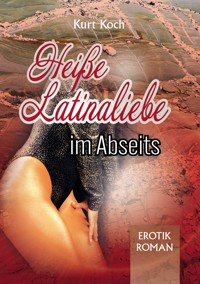

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

Hochemotionaler, erotischer Roman Eine Jungvermählte entdeckt, dass ihr frisch angetrauter Ehemann impotent ist. Sie muss sich ihren Weg im damaligen prüden Peru selbst suchen - Scheidung gibt es nicht. Sie lässt sich auf eine Affäre mit einem Deutschen ein. Mit verhängnisvollen Folgen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Inhalt - ein Geständnis

Ich gestehe und versichere jeder verehrten Leserin und jedem geehrten Leser, dass mich mein Textaufbau als auch meine Ausdrucksweise als echten Pfälzer ausweisen.

Der Autor Kurt Koch

Inhaltsverzeichnis

Eine kurze Einführung - Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Eine kurze Einführung - Prolog

Der Roman spielt 1965 im Süden Perus. Die Stadt Arequipa war, wie heute auch, die zweitgrößte Stadt des Landes.

Die Bevölkerung erzkatholisch. Es gab nicht mehr und auch nicht weniger Scheinheiligkeiten und verkorkste Moralvorstellungen als in den anderen Städten in Peru.

Anfangs der sechziger Jahre im vorigen Jahrhundert kämpfte der „Sendero Luminoso“ - „Leuchtender Pfad“ - für eine neue Gesellschaftsordnung. Einer der Schwerpunkte terroristischer Aktivitäten lag in den Wüstengegenden südlich von Arequipa. Die Stadt selbst war davon kaum betroffen.

Der Buchinhalt legt einen Finger in die offene Wunde der Eigenheiten und festgefahrenen Traditionen in der oberen Gesellschaftsschicht. Diese „besseren Kreise“ dominier(t)en alle Lebensbereiche. Berührungspunkte mit der weitaus größeren Zahl der sozial Abgehängten gab es praktisch in jeder Familie. Dies auch meist mehrfach in Form der „Hausangestellten“.

Sie hatten in der Regel keine angenehme Gegenwart, keine Hoffnung auf eine erfreuliche Zukunft und so gut wie keine Möglichkeit auf Besserung ihres Schicksals.

Das Buch gibt, über die Romanform hinaus, einen realistischen Einblick in ihre gesellschaftliche Stellung.

Die damals noch exklusive und konkurrenzlose katholische Religion durchdrang, dominierte und überlagerte alle Lebensbereiche. Ihre „uniformierten Hauptdarsteller“ wurden, wie seit Jahrhunderten, als „die“ Obrigkeit anerkannt. Sie setzte die Maßstäbe für das tägliche Leben.

Die Hauptdarstellerin kommt in größte Not, als sich ihr Angetrauter aus „bester Familie“ als „Anders“ herausstellt.

1

Die Hochzeitsfeier

Es war drei Uhr in der Früh. In einer Stadt des - beinahe - ewigen Frühlings.

In der Hochzeitsgesellschaft gab es deutliche Hinweise einer Auflösung.

Die Eltern der Brautleute hatten sich vor einer Stunde verabschiedet. Einige Paare bewegten sich zwar noch auf der Tanzfläche. Doch ihre Bewegungen waren alles andere als das, was man bei ausgelassenen Festlichkeiten mit südamerikanischem Temperament erwarten sollte.

Die Musik der Band war nicht mehr geprägt von tollen Rhythmen bei größtmöglicher Lautstärke. Auch die Protagonisten waren müde und der eine oder andere gähnte versteckt, und das trotz der Aufputschmittel, die sie sich allesamt hin und wieder eingeworfen hatten.

Die vier Tanzpaare, die sich momentan noch auf dem Parkett befanden, hingen mehr aneinander, als dass sie sich fröhlich austobten.

Das Brautpaar, das man seit einer guten halben Stunden nicht mehr gesehen hatte erschien in legerer Kleidung. Die Braut hatte ihren kostbaren Schleier wohl für immer in den Schrank gehängt. Die Musiker versuchten nochmals etwas Schmissiges darzubieten, angedacht als ein Ansporn für kommende Stunden im neuen Ehebett. Aber so richtig wollte ihnen der Rhythmus nicht mehr gelingen. Der Funke der gelebten Ausgelassenheit vergangener Stunden wollte nicht mehr überspringen. Die neu Vermählten verabschiedeten sich von jedem einzelnen der verbliebenen Gäste. Die meisten konnten es sich nicht verkneifen die eine oder andere anzügliche Bemerkung zu machen - wie konnte es in Anbetracht des Alkoholkonsums auch anders sein. Sie bezogen sich alle auf das, was das Brautpaar wohl in den nächsten Stunden erwarten durfte oder sich wünschen sollte zu erleben.

Es sollte keiner der Wünsche in Erfüllung gehen.

Kein einziger.

Arequipa

Die Hochzeit hatte in der südperuanischen Stadt Arequipa stattgefunden. Die Bewohner prägen (prägten) diese Stadt durch ihre konservativ-katholische Einstellung und auch etwas überkommene Lebensweise. Allerdings hat sich dieser Zeitgeist in den letzten Dekaden stark verändert. Zu der Zeit, als diese Geschichte geschrieben wurde, gab es runde 230 000 Einwohner. Heute sind es deutlich über eine Million. Das Stadtgebiet selbst hat sich bis weit in die umliegenden Wüsten ausgebreitet.

Die Trauung fand in der Kathedrale statt. Diese Kathedrale, das äußere Symbol für die wahren und auch falschen Christen dieser Stadt, war von fast jeder Stelle des Stadtgebietes zu sehen. Ein mit mächtigen Steinquadern gemauertes Glaubensbekenntnis. Sinnigerweise erbaut mit den Abrisssteinen altinkaischer Tempel und Kultstätten allgemein. Das geschah vor einigen christlich-fanatischen Jahrhunderten.

anno 1965

Jetzt schrieb man das Jahr 1965.

Der Bräutigam stand nun mit seiner jungen Frau bei drei seiner uniformierten Freunden, Kollegen die er noch von der Polizeihochschule kannte. Auch sie machten ziemlich unverblümt Anspielungen auf freien Sex, den ihr Freund jetzt offiziell wohl ausleben konnte. Sie versuchten sich in ihrer Dreistigkeit gegenseitig zu übertrumpfen. Ihr Freund, der frischgebackene Ehemann, nahm das alles scheinbar gelassen zur Kenntnis, brachte kein Lachen, nicht mal ein Lächeln zustande. War er cool? War der cool!

Niemand wollte auffallen, dass sich die beiden frisch getrauten jungen Menschen nicht bei den Händen hielten.

Zum Thema Sex

Die junge Frau schaute Richtung Boden und dann, ohne die Freunde noch eines Blickes zu würdigen, Richtung stuckverzierter Decke. Es war ein völlig neues Gefühl in einer Gruppe von Männern ihre Kommentare zum Thema Sex mitzuhören. Nun ja, es würde ja bald vorbei sein und ... Sex? Nein sagte sie sich zum X-ten Mal, sie würde Liebe machen, Liebe empfangen, Liebe geben. Sex, dieser Begriff erfüllte eine ganz andere Kategorie. Sex, der hatte laut Katechismus definitiv nichts mit Liebe zu tun, das war gegen Gottes Gebot, sondern das war Todsünde - siehe sechstes Gebot. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Und Unkeuschheit war die christliche Umschreibung von Sex, entfesseltem Sex, sündig, nach den Plänen des Teufels.

Und die noch Jungfrau stand fest verwurzelt in ihrer Religion - das glaubte sie ernsthaft. Bisher.

Sex, das war Sache des Teufels. An ihn würde sie sich niemals verkaufen, getreu ihrem Versprechen am Tag ihrer Firmung. Eigentlich schon seit dem Tag ihrer Taufe, aber da brauchte sie noch einen Vormund. Jetzt war sie eine bewunderte, junge und sehr schöne Frau - das heißt streng genommen noch nicht, sie war ja noch Jungfrau. Nach spätestens einer Stunde würde sich das unwiderruflich geändert haben. So glaubte, fühlte und hoffte sie auch.

Selbstverständlich war in den zutiefst traditionell konservativ ernsthaft christlich-kirchlichen Kreisen Sex verpönt. Oder wie es die Kirche ausdrückte, vor- oder auch außerehelicher Geschlechtsverkehr, war nicht erlaubt oder gar ausdrücklich verboten. Es war eine Todsünde, die der Herr Pfarrer im Beichtstuhl in Details zu hinterfragen pflegte, bevor er die Befreiung von dieser Sünde, die Absolution, aussprach. Dann war die Angelegenheit offiziell aus der Welt, erledigt. Angeblich war das Hinterfragen der Wahrheit und Klarheit geschuldet, um die Schwere der Sünde abschätzen zu können, und um dementsprechend die Strafe zu bemessen.

Auch aufgrund des Beichtgeheimnisses konnte der oder die Beichtwillige davon ausgehen, dass der Beichtvater seine dabei erlebten und erfahrenen Sexempfindungen für sich behielt. Andererseits war es damals auch schon hinreichend bekannt, dass der eine oder andere Prälat seine eigene Sexualität mehr oder weniger pervers, abartig an Kindern und allgemein Schutzbefohlenen auslebte. Davon wollte die Jungfrau nichts hören oder wissen.

Hinter vorgehaltener Hand wurden derartige Praktiken zwar nicht gutgeheißen aber dann doch regelmäßig totgeschwiegen. In ihrer Familie hatte man davon niemals ein Thema gemacht. Man sprach nicht darüber. Das sollte sich erst runde 40 Jahre später ändern. Bis zum Papst hinauf würden sie sich mit diesem „Problem“, mit diesem „Phänomen(??)“ beschäftigen müssen. Heilige Männer und Kinderschänder, das konnte doch nicht zusammenpassen. Oder doch?

Aufregender war es für die gläubige Gemeinde aller-dings, wenn homosexuelle Umtriebe bekannt wurden. Also darüber konnte man sich schon aufregen. Aber bei und mit Kindern? Er ist ja der Pfarrer, Gottes Mann und Stellvertreter auf der Erde. Also? Schweigen! Darüber hinwegsehen. Nach dem Motto - was nicht sein darf kann auch nicht sein.

Die sexuelle Vereinigung von katholischem Mann und katholischer Frau war nur im verheirateten und von der Kirche abgesegneten Zustand und dann auch nur mit der Absicht und dem Ziel Kinder zu machen, straflos erlaubt. Das war dann keine Sünde, der Vorgang brauchte also nicht gebeichtet zu werden.

Sex, nur so zum Vergnügen oder Entspannung, das war Sünde. Innerhalb als auch außerhalb der Ehe. Mit oder ohne Kondom. Die Benutzung dieses war zudem explizit vom Vatikan verboten und als Sünde deklariert. Auch in der Ehe! Und nicht nur für Latex-Allergiker/innen.

In diesem Buch wollen wir einmal die Natur auf die Probe stellen, so viel sei einmal angedeutet.

Der Bräutigam

Unser Bräutigam stammte aus einer angesehenen Familie mit „einer Situation“. Das bedeutete schlicht und einfach, dass man einer alten, gut situierten, also vermögenden Familie entstammte. Eben dies war die genannte „Situation“, die das ausdrückte, was man gemeinhin und ordinär als reich, vermögend und gesellschaftlich einflussreich nennen sollte.

Die Brauteltern

Die Eltern der Braut befanden sich in ebendieser, aus der Sicht des „gemeinen Volkes“, beneidenswerten „Situation“.

Die Heirat war von beiden Familien „in die Wege geleitet worden“. Das war Gepflogenheit, so lernte man sich „in der Regel“ kennen - in diesen beschriebenen Kreisen. Man zählte ja nicht zum gemeinen Volk. Wo man sich „auf der Straße“ oder „auf der zentralen Plaza“ begegnete und abschätzte. Man war gebildet, aufgeklärt, zivilisiert. Man plante, man reagierte nicht wie das Vieh instinktgeleitet und rein hormongesteuert.

Die Tante

Um die Ausgestaltung von Traditionen zu garantieren und zu festigen, gab es eine stabil verankerte Institution, nämlich die „Tante“. Ja, dazu gab es die Tante.

Seit sich Braut und Bräutigam kannten oder bekannt gemacht wurden und sich zueinander bekannten, hatten sie ganz selten Gelegenheit überhaupt sich einmal an den Händen zu fassen. Einen Kuss auszutauschen war vollkommen außerhalb der Möglichkeiten, auch des wagemutig Denkbaren. Lag doch darin bereits eine dekadente Sündhaf-tigkeit. „Unkeusches Berühren“ war das.

Dass es dabei blieb, dafür sorgte die „Tante“, ein überständiges und unverheiratetes Mitglied der Familie, natürlich der Brautfamilie, die die beiden Versprochenen eifersüchtig überwachte und sie vor den Versuchungen des Teufels zu schützen wusste. In unserem Falle war es eine wirkliche Tante der Braut, von der sie, seit sie denken konnte, betreut wurde. Ihre Mutter spielte eine, wenn auch bedeutende Nebenrolle. Nun, wo die beiden Auserwählten sich näherkommen wollten, hatte sie einen Spruch parat: „Für Intimitäten habt ihr noch genügend Zeit im Leben.“ Die beiden Versprochenen bekamen dazu auch im Brautzustand keine Chance. Da blieb die Tante hart, scheinbar kalt und gefühllos.

Die Tante, Mutters Schwester, hatte keinen „abbekommen“. Andererseits war es nicht weltfremd, dass, mit dem Ziel „die Situation“ zusammenzuhalten, manche Heirat oder manches Ehe(un)-glück verhindert wurde. Dadurch wurden Aufsplitterungen der Vermögen durch Erbschaften und Teilungen vermieden. Diesen Interessen wurde so manches weibliche Mitglied einer Familie geopfert. Sie hatten dann die Rolle einer/der „Tante“ zu übernehmen. Das Mittelalter ließ grüßen. Sie hatte zukünftige Nichten und Neffen zu betreuen und sie vor jeder Art Fehltritt zu bewahren. Dazu zählte, wie selbstverständlich, auch Händchen halten und die Berührung von Mund zu Mund. Diese Rolle wurde ihr zugewiesen. Sie wurde zur Tante. Das hieß im Einzelfall - siehe unsere Geschichte. Damit war sie weiterhin in die Familie eingebunden, es war für sie gesorgt, sie brauchte nicht Not zu leiden. Sie gehörte ja dazu. Sie war wie ein unvermeidliches Anhängsel der Familie und konnte vererbt werden. Auf dieser Basis konnte sie sorgenfrei bis zu ihrem Lebensende verbringen. (Allerdings ohne Sex.)

Sie würde auch, bei Androhung der Eigenständigkeit (Alleinsein) im Leben, niemals eigene Kinder haben (können/dürfen). Sie hatte aber freie Hand über Neffen oder Nichten zu bestimmen - immer im Sinne der Familie natürlich. Tante sein oder zu haben, das war auch Statussymbol.

Nun kam die empfindlichste Zeit, in die ihre Nichte Lydia hineinwuchs. Seit sie heiratsfähig war, überwachte die Tante mehr denn je jeden ihrer Schritte. Sie war wie ein Schatten des Mädchens. Selbstverständlich rein aus Liebe und Sorgfaltspflicht.

Dann wurde die „Liebe“ zwischen dem jungen Mann Hernán und ihrer Lydia organisiert. Eine romantische Zweisamkeit fand nicht statt. Durfte und konnte nicht stattfinden. Die Tante war immer dabei. ---“Die Tante war immer dabei!“

Wenn sie auf dem Rücksitz eines Autos chauffiert wurden, saß die Tante zwischen ihnen. Im Kino saß die Tante zwischen ihnen. Auf einem Sofa saß die Tante zwischen ihnen. Die Tante war immer dabei.

Was die Heirat anbetraf, darum brauchten sich die beiden jungen Leute auch nicht zu kümmern. Das erledigten die Elternteile unter sich. Das war nun mal so und niemand in den Familien „mit einer Situation“ dachte daran etwas zu ändern.

Die - eine Situation

Die Kinder sollten sich bekommen, darüber waren sie sich einig. Da gab es einige Fragen mehr finanzieller und technischer Art zu klären und die klärten sie auch.

Sie suchten den „Austragungsort“ für die endgültige und offizielle Verkupplung aus, sie wählten den Tag (Bei der Braut auch die Klärung der Perioden-Zeit) und teilten sich nach einem einvernehmlichen Schlüssel die Kosten. Natürlich wollte jeder Elternteil dem anderen voraus sein und dies oder jenes Extra spendieren. Keiner wollte sich „etwas Nachteiliges nachsagen“ lassen

Die Tante würde ab dem Tag der Heirat ausgedient haben, in ein tiefes Loch fallen, und würde nur dann wieder reaktiviert werden, wenn der Nachwuchs der neuen Generation mehr zu um- als zu versorgen war. Es war schließlich der Lebensinhalt der vom Leben „vergessenen“ Tante.

Beide Angetraute würden sich also vor dem Ehebett - gespendet von der Mama der Braut, man weiß ja was sich gehört - zum ersten Mal ernsthaft gegenüberstehen, sich berühren und kennenlernen. Sie hatten dann Gelegenheit die biologischen Gegebenheiten, Erfordernisse und Sehnsüchte zu erkunden und vielleicht erfreulich zu erleben. Ein mit Hochspannung und Nervosität erwarteter Lebensabschnitt, auch für das junge Ehepaar.

Die Jungfrau

Unseren beiden frisch Vermählten erging es nicht viel anders. Allerdings verlief dieser Moment in Wirklichkeit und im Vergleich doch entschieden anders. Ganz anders. (Oh Gottoh-gottohgott!)

Für die Braut stand die Entjungferung an. Sie würde dann wirklich kein Fräulein mehr sein, sondern eben eine Frau, die von nun an vor der Gesellschaft legitimiert und berechtigt war Kinder in die Welt zu setzen. Kuckuckskinder und außerehelich gezeugter Nachwuchs waren nach dem Gesetz den ehelich geborenen Kindern rechtlich gleichgestellt. Aber an solche Absonderlichkeiten, was ein unkeusches, ja teuflisch sündhaftes Treiben vorausgesetzt hätte, dachten beide nicht im Entferntesten.

Die frisch gebackene Ehefrau würde nun bald gleichberechtigt zu Frauen jeden Alters sein. Sie hatte einen Mann und war somit unter der Haube. Auf Lebenszeit. Das heißt solange beide Partner am Leben waren. Scheidung gab es in dem christlichen Peru nicht. Die zuständigen Kirchenfürsten hatten bisher jede diesbezügliche Initiative der Politik vereiteln können.

Hier, <in unserem Falle> war aber die Katze buchstäblich „im Sack gekauft - geehelicht - worden“. Mit Folgen.

Die Hochzeitsnacht

Endlich, der Tag und ein Großteil der Nacht war vorbei, Lydia spürte die Last der vergangenen 15 bis 20 Stunden, war aber glücklich, dass sie es bis hierher grundanständig „hinter sich gebracht hatten“. Lydia sah den Ablauf der kommenden Ereignisse recht pragmatisch - so wie es den meisten Frauen, die noch Fräuleins sind, gegeben ist. Sie würde einen schmerzhaften Augenblick erleben, wenn der Angetraute mit seinem versteiften Penis in ihre Scheide eindrang und kurz danach - wahrscheinlich kurz danach - seinen Samen im Geburtskanal, möglichst nahe der Plazenta deponieren würde. Dann würde das beginnen wofür Frauen vorgesehen waren. Sie würde die Trägerin, der Ursprung neuen Lebens sein. Das hatte sie dem Manne voraus. Sie war ihm somit biologisch überlegen. Soweit der Pragmatismus. Natürlich erhoffte sie sich auch noch, dass in der Folgezeit zu dem Vorgang des Zeugungsaktes auch noch ein Wohlfühleffekt mit Glücksgefühlen einhergehen würde.

Lydia hatte mit den Gefühlen, die von Ihren Brüsten und der Vagina ausgingen, experimentiert. Sie hatte an und auch teilweise in ihrer Scheide gefingert, immer darauf bedacht ihr Hymen nicht zu zerstören. Sie hatte ihre Brüste gestreichelt und starke Gefühle geweckt - entdeckt. Und sie hatte diese Unkeuschheitssünde(n) gebeichtet, einem Pfarrer, einem Mann. (!!!) Es war ihr nicht wohl dabei und sie hatte danach versucht es nicht so oft zu treiben, ja sogar die Handlungen zu unterlassen. Gerade, um nicht immer wieder einem Pfarrer gegenüber, der im Grunde doch ausschließlich ein Mann sein musste, nicht nur ein heiliger, das Gleiche zu beichten. Und sie hatte Angst vor der Strafe Gottes, wie es ihr der Stellvertreter Gottes auf Erden, der heilige Mann in der Kirche, prophezeit hatte. Ihr Tun und auch die Unterlassungen belasteten zuweilen beträchtlich ihre Gefühle und das Gewissen.

Ja, es war ihr auch sehr peinlich, besonders als der Beichtvater, der in ihrer Familie gut bekannt war, nach Einzelheiten fragte, oft zu genau wissen wollte, was und wie sie <diese Unkeuschtat> begangen hatte. Nur so könne er die Absolution erteilen, nur so könne er beurteilen auf welcher Gefahrenstufe er die Sünde, diese Todsünde, einzustufen hatte. Ja, so ein Pfarrer hatte es auch nicht leicht.

Jetzt war der Moment gekommen, wo sie ihre Gefühle ohne Gewissenbisse und ohne Beichtpflicht aus- und erleben durfte. Sie hatte den Segen ihrer Kirche, Gott und die Pfarrer waren von nun an auf ihrer Seite.

Ja, sie hatte ein Gefühl der Erleichterung. Wenn sie Kinder bekommen würde, wussten natürlich alle, dass sie von einem Mann in einem Geschlechtsakt, den man auch ordinär als Sex bezeichnet, penetriert worden war. Aber, auch wenn sie dabei Lust empfunden haben sollte, es war legitim, unanfechtbar. Es war von nun an ihre Privatangelegenheit. Auch deshalb freute sie sich nun bald eine Frau zu sein, moralisch unangreifbar, ohne Gewissensbelastung, ohne sündig zu werden, ohne die Folgen einer Beichte. Gott würde ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen. Keine Offenlegung mehr ihres intimsten Liebeslebens, von einem „Mann“ ausgehorcht, zu Details befragt und mit Buße bestraft - von einem schwarz uniformierten Mann. Der dann <im Namen Gottes> eine <Ent-Schuldigung>, die Absolution erteilte. <Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen>.

Die Offenbarung

Lydias Mann, es war nicht zu übersehen, war überaus nervös. Er wich den nicht gerade ausgesprochen stürmischen Annäherungsversuchen seiner Frau regelrecht aus. Die sich nichts Außergewöhnliches dabei dachte. Der Mann war halt auch nervös. Ihn erwartete ebenso wie sie eine neue Situation im Leben. Wie eine Revolution. Dass der Mann schwul sein könnte - nein, daran verschwendete sie keinen Gedanken. Zudem wusste sie recht wenig von dieser Eigenheit der Natur.

Aber sie zog sich im Bad, nicht unter den Augen ihres Mannes aus und ein Etwas aus bestickter Seide an. Dieses Kleidungsstück, wie man es mit etwas Fantasie und erotisiertem gutem Willen bezeichnen konnte, war dazu angetan jeden Mann in Verzückung und unbezähmbare sexuelle Erregung zu versetzen. „In Fortpflanzungslaune!“ Ihre Mutter hatte es ihr geschildert und versprochen, er würde sich jetzt seiner Frau nähern, sie mit großen Augen bestaunen. Er würde sie in die Arme nehmen, die Jungfrau würde sich gerne auf das Bett fallen lassen - unterordnen - und baldigst käme der erste Geschlechtsakt. Wenn nicht beim ersten Versuch, doch bestimmt nach dem zweiten Anlauf würde sie auf einen stechenden Schmerz gefasst sein müssen. Nach der Schilderung ihrer Mutter, auf einen einmaligen und im Leben nicht wiederkehrenden Schmerzfall. Dann würde sie damit rechnen können ein neues Leben in die Welt bringen zu können. Dazu war sie bestimmt und der Nachwuchs würde in eine Familie mit „einer Situation“ geboren werden. Nicht in ein Irgendetwas in einer staubigen Bruchbude in der Wüste in den ausfransenden Rändern der Stadt, die im Augenblick knapp unter 230 000 Einwohner zählte. Vielleicht etwas mehr oder etwas weniger.

Sie befand sich jetzt auf dem Bettrand sitzend und der Ehemann hatte immer noch die Hosen an. Sie machte große Augen und war irritiert. Niemand hatte sie auf diesen Moment näher vorbereitet, ihr ein Verhalten vorgegeben und sie war einesteils erregt und andererseits besorgt. Würde sie alles richtig machen - lag es an ihr jetzt die Initiative zu ergreifen und wenn, welche und wie? Sie hatte keine Ahnung wie dieses ominöse Stück Mannsbild aussah. Sexualkundeunterricht - Gott bewahre - das gab es ja nicht. Wie sollte sie sich also vor ihm verhalten. Sie wollte und sollte ja auch dem Mann die Initiative überlassen. Sie in einer passiven Rolle, er in der aktiven.

Schließlich ließ sich ihr Mann zögernd auf der anderen Seite des Bettes auf die bestens gepolsterte Bettkante nieder. Seine Frau Lydia sah seinen muskulösen Rücken. Sonst nichts. Immerhin schien er damit beschäftigt seine Hosen vollständig auszuziehen. Es war still in dem bedeutungsvollen Raum. Der Riesenblumenstrauß auf einer Art Kommode verströmte seinen Duft, den Lydia bisher noch nicht wahrgenommen hatte.

In himmelblauen Unterhosen kam Hernán nun um das Bettende und mehr seitlich als direkt auf seine Frau zu. Sie streckte die Arme einladend aus. Gerne hätte sie laut gesagt: „Nun komm schon, ich warte so sehnsüchtig auf dich.“ Da sie aber nicht wusste ob das schicklich war oder zu fordernd, unziemlich für eine Frau, sagte sie nichts. Dabei hatte sie insgeheim gehofft, dass ihr Hernán die Initiative ergreifen würde, um sie zur Frau werden zu lassen. Der Mann würde die Initiative ergreifen, auch das hatte sie mehrfach von ihrer Mutter erfahren.

Lydia bemerkte, dass in den himmelblauen Unterhosen ein gutes Stück Mannskerl steckte. Es hätte gut und gerne auch ein beachtliches Exemplar einer Karotte sein können. Nein, diese Idee flog im Bruchteil einer Sekunde an ihrem inneren Auge vorbei. Sie wusste, dass es dieser Körperteil war, der zwischen ihren Beinen in sie eindringen würde ja musste, und sie erwartete diesen Moment sehr.

Sie beugte sich nach vorne und ergriff beide Hände ihres Gatten mit der Idee ihn sanft zu sich und auf sich heranzuziehen.

Die Karotte

In einem unbestimmbaren aber eher kurzen Zeitabstand nach ihrem Packen seiner Hände, begann seine Atmung zu stocken, er beugte sich leicht nach hinten und versuchte ein Stöhnen zu unterdrücken. Sein Körper war wie erstarrt.

Dann sah sie es. Die himmelblaue Unterhose verfärbte sich an der Spitze der Karotte - mein Gott! - in ein dunkleres Blau.

Noch wollte sie nicht an eine Katastrophe denken. Jedem Gedankenanflug in Richtung Enttäuschung gab sie eine entschiedene Absage. Noch war ja nichts passiert. Noch wollte Lydia den Vorgang als ein kleines Malheur sehen. Er würde sich fassen, würde die Unterhose ausziehen und sie würde zum ersten Mal in ihrem Leben die Kraft des Mannes schlechthin und insbesondere die ihres Mannes kennenlernen. Lydia spürte, wie ihre Vagina ziemlich feucht wurde, sich ein leichter, höchst angenehmer Druck einstellte.

Jetzt stand er vor ihr mit gesenktem und leicht nach der Seite gewendetem Kopf. Er konnte sie nicht ansehen - oder wollte er nicht? Der feuchte Flecken auf der sonst himmelblauen Unterhose weitete sich aus. Ein noch niemals gekannter Geruch kam aus dieser Richtung, wie Lydia jetzt feststellte.

Und was war das? Die Karotte war verschwunden, an gleicher Stelle gab es so etwas wie ein größerer Knoten. Jetzt fasste sie mutig an dem elastischen Bund der Unterhose und zog sie herunter. Und ... da hing ein traurig gebogenes Stückchen Fleisch, und das sollte der Penis ihres Mannes sein? Des Mannes Stolz?

Es lief ihr kalt den Rücken hinunter. Sie hätte aufschreien mögen. Mit diesem unbedeutenden Restbestand von Karotte - von karottenähnlicher Gestalt, mehr einer Nacktschnecke ähnlich - würde sie niemals entjungfert werden können. Ja, der würde noch nicht einmal einen Zentimeter in sie eindringen können.

Sollte sie es nochmals mit einer Liebeswerbung versuchen? Vielleicht war ihr Gatte auch nur irritiert. Die Karotte. Widerwärtig, dieser Vergleich mit der Karotte. Würde sein Penis sich wieder aufrichten können, schnell groß und hart werden? Sie hatte nicht die leiseste Ahnung wie das bei einem Mann ablief. Ein Unterricht dazu, wie auch immer gestaltet, hatte es bei ihren Schulbesuchen nicht einmal im Ansatz in den peruanischen Lehranstalten gegeben. Dafür sorgte die alle gesellschaftlichen Bereiche dominierende katholische Kirche und folgerichtig christliche Einstellung der Gesellschaft. Alles, was mit Sex und besonders mit den körpereigenen Sexualattributen zu tun hatte, war tabu - nicht nur das. Wer sich sowohl theoretisch als auch in der Praxis damit beschäftigte, bewegte sich auf sündigem Boden, nur dem Teufel gefällig.

Hoffen und Bangen

Sie sank zurück auf ihr Kissen, richtete sich aber sofort wieder auf und ergriff seine Hände.

Ihr Mann schaute jetzt Richtung Zimmerdecke.

Er stand völlig willenlos, beinahe wie apathisch vor ihr.

Ein trauriges Stück Mann - ein buchstäblicher Jammerlappen. Was hatte sie geheiratet? Nein, sie rief sich zur Ordnung. Nein, da war ja noch nichts passiert. Vielleicht hatte Hernán doch etwas zu viel getrunken, etwas Falsches gegessen. Fieberhaft suchte sie nach dem Strohhalm, an dem sie sich aus dieser Situation hätte herausziehen können, der sie retten würde.

Ja, retten würde, denn sie fühlte trotz enormer Gegenwehr wie ihr Mut sich davonmachte.

Sie war endgültig allein. Niemand, nicht einmal ein Mitglied ihrer Familie konnte ihr helfen, beistehen, Mut zusprechen oder Ratschläge geben.

„Hernán, was ist?“, glaubte sie sich zu hören.

Hernán bewegte langsam seinen Kopf, um traurig in ihre Richtung zu schauen. Es war nicht ihr Hernán, der sie anschaute, ihr schick gekleideter, junge Offizier der Polizei, in einer maßgeschneiderten Uniform, Hoffnungsträger der Nation. Ein Musterbürger mit einem optimistischen Gesichtsausdruck. Auch Selbstsicherheit ausstrahlend.

Die ganze Figur schaute in der gleichen Traurigkeit ausdruckslos wie der schlaffe Penis. Die Arme fühlten sich so schlaff und kraftlos an, wie der Wurmfortsatz, an dem nicht einmal die Eichel mehr sichtbar war. Die Irgendwie in einem verschrumpelten Stück Haut verschwunden war. Es schien, als wollte sich diese Elendsgestalt unter den Hoden verkriechen. Aber die hingen ebenso traurig in einem schlaffen Säckchen nach unten. Und Lydia konnte ihre um sich greifende Enttäuschung nicht mehr verbergen. Diese Hochzeitsnacht, von der alle Jungfrauen träumen, sie war eine einzige Enttäuschung, eine Katastrophe, die sich in einen seelischen Schmerz verwandelte.

„Sag mir, was ich tun soll?“

Fiasko und Bekenntnis

„Nein“, sagte Hernán mit einer nicht zu überhörenden Resignation. „Ich hätte es dir schon länger sagen sollen und auch wollen. Du bist nicht schuld, wenigstens nicht wissentlich. Du bist eine Frau, und jedes Mal, wenn mich eine Frau intensiv anfasste oder ich dich anfasste, es passierte ja einige Male, als wir uns bei den Händen fassten, dann ...“ Hernán kam nicht weiter. Er schluckte, sein ausgeprägter Adamsapfel bewegte sich beinahe hektisch auf und ab.

„Dann was?“, rief Lydia nervös und gar nicht so leise.

„Dann ... dann ... dann passiert mir das.“

„Was passiert?“, drängte Lydia, jetzt doch schon das Schlimmste befürchtend, dass aus dieser Hochzeitsnacht ein Fiasko werden würde. Ihr ganzes Leben ein Fiasko.

„Nun sag schon ... bitte.“

„Ich mache in die Hosen. Ich bekomme einen nicht zu vermeidenden Samenerguss.“

„Was!?“

„Mir geht einer ab. Ich kriege innerhalb von Sekunden einen steifen Penis und das Sperma schießt heraus.“

„Wie? ... immer? Und dann?“

„So gut wie immer. Und dann fällt er in sich zusammen. Ich spüre ihn nicht mehr, ich spüre nichts mehr.“ So, jetzt ist es raus, dachte sich Hernán beinahe erleichtert.

„Ich hätte es Dir vorher sagen sollen, ja, ich wollte es, ehrlich, aber da war immer irgendwie die Tante dabei, dazwischen. Und der wollte ich es gewiss nicht auf die Nase binden, ich konnte es einfach nicht.“ Wieder sank sein Körper nach vorne. Er war nur noch eine traurige Gestalt.

Lydia suchte sich zu fassen, suchte das zu erfassen was aus ihrer Sicht nicht zu fassen war, nicht sein konnte, nicht sein durfte.

Hernán hatte seine Unterhose wieder über das Korpus delicti gezogen. Da war nichts mehr von einer Ausbeulung, von wegen strammer Karotte. So stand er vor seiner Frau wie ein Häuflein Elend.

„Du bist impotent“, kam es ziemlich leise, beinahe wie ein Selbstgespräch von Lydia. Sie hätte laut losheulen können, fasste sich aber dann doch, „Lässt sich das heilen?“

Hernán überging die Frage. „Weißt du noch, wie wir uns verlobt haben“ ...

„... Aber natürlich, wie sollte ich das vergessen?“, unterbrach ihn Lydia.

Hernán musste mehrmals schlucken, bevor er weiterreden konnte. „Wir ... wir durften uns ein paar Mal bei der Hand halten, die Tante hatte uns dazu aufgefordert, weißt du noch? Und da passierte es mir einige Male. Es war mir furchtbar peinlich und ich dachte, dass es alle gemerkt hätten. Und ich wollte unbedingt mit dir sprechen. Es gab keine Gelegenheit dazu, und danach ... es war ... wie hätte ich es dir sagen sollen ... ich schämte mich immer mehr ... es war wie ein Fluch, ich ... ich weiß nicht...“

„Aber ich habe dich gefragt, ob es eine Heilung gibt. Die muss es doch geben!“

Hernán hörte die schiere Verzweiflung aus Lydias Mund. Er konnte ihr aber nichts antworten. Wie und was sollte er denn sagen? Er wusste es ja auch nicht. Ja, er hätte sich kundig machen sollen, sich Rat holen sollen, aber da hatte er sich zu sehr geschämt - und an wen hätte er seine Fragen richten sollen? An seine Freunde vielleicht - nie und nimmer. Vielleicht einen Arzt - daran hatte er ernsthaft gedacht. Doch an den er dachte der war ein guter Freund der Familie, sie grillten zusammen, machten gemeinsame Ausflüge mit Picknicks - nein, das war kein Ansprechpartner. Irgendwann hätte der gewiss etwas durchsickern lassen. Wie hätte er dann vor seiner Familie gestanden? Einen Fachmann, wie einen Psychiater aufsuchen, nein, unmöglich. Wenn das seine Vorgesetzten erfahren hätten, seine Karriere...

Die Tragödie

Hernán sagte jetzt nichts mehr, wandte sich ganz langsam ab von seiner Frau, schlich sich auf die andere Bettseite, legte sich auf die Seite, Lydia sah wieder seinen Rücken, diesmal in horizontaler Stellung, und hörte ihn noch einige Male halblaut und immer leiser werdend sagen: „Entschuldigung - Entschuldigung!“

Lydia legte sich auf ihre linke Seite, wandte auch ihm den Rücken zu, ergriff sich das Kopfkissen und begann hemmungslos zu flennen.

Irgendwann war sie eingeschlafen.

Tageslicht schien durch die Gardinen als sie aufwachte. Erschrocken schaute sie sich um. Ihr Mann saß auf der Bettkante und hatte seinen Kopf in beide Hände gestützt, seine Ellenbogen ruhten auf seinen Knien. Er schien zu schlafen.

Sofort war die Tragödie für Lydia wieder gegenwärtig.

Sie wollte sich wieder in ihr Kopfkissen begraben. Wollte flennen - laut heulen. Es kamen aber keine Tränen mehr.

Er begann zu sprechen. Bruchstückhaft kamen seine Worte bis zu Lydias Ohren.

„Ja ... ja ich hätte es sagen sollen. Ja und nochmals ja, ich wollte es sagen, ehrlich, hatte aber einesteils nicht den Mut und andererseits ergab sich kaum eine Gelegenheit ... die Tante. Und jetzt hänge ich da. Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Und ... und ich weiß nicht, wie ich ihn wieder gut machen kann ... nicht einmal, ob ich ihn gutmachen kann.“

Lydia sagte nichts. Beide hörten in der Stille ihre Herzen klopfen.

Plötzlich standen sie eigenverantwortlich im Leben, unwiderruflich, es war zu spät, um zu Mama oder Papa zu laufen. Beide wussten es. Beide sahen keinen Ausweg. Im Augenblick. Und dann? Und später?

Die Hochzeitsreise

Die Hochzeitreise!

Die Hochzeitreise konnten sie nicht sausen lassen. Da und jetzt begannen schon Probleme, die niemand auf dem sprichwörtlichen Radar hatte. Und noch schlimmer, sie konnten sie nicht absagen, nein, denn das ließe sich nicht ohne Skandal bewerkstelligen. Die Papas und Mamas hatten zusammengelegt. Sie sollten in Rio in einem Luxushotel drei Wochen verbringen können.

Der Flieger ging in etwa zweieinhalb Stunden nach Lima. Es war der einzige nachmittägliche Flug mit Faucett in einer alten propellerbetriebenen DC4-Maschine. Von dort, am nächsten Tag, dann weiter nach Rio.

Sie würden eine Nacht in Lima-Miraflores in einem sehr guten Hotel verbringen. Verbringen müssen. Beide wussten jetzt, dass es kein Vergnügen werden würde. Beide hatten Angst vor der nächsten Nacht. Sie würden in einem Zimmer verbringen müssen. Jetzt ein weiteres Zimmer zu reservieren, würden sie sich nicht getrauen, denn das könnte die Eltern mitbekommen.

Und sie sahen auch keinen Ausweg, um in Rio de Janeiro in getrennten Zimmern zu übernachten - zusammen zu schlafen war zu einer schrecklichen Utopie geworden.

„Wir müssen zum Flugzeug“, sagte Lydia unvermittelt.

Hernán schreckte auf, drehte sich kurz in Richtung Lydia um. Er hoffte einen spontanen Blick seiner Frau zu erhaschen. Doch sie schaute in eine andere Richtung.

Sie griff sich einige Kleidungsstücke und verschwand im Badezimmer. Nach ca. 10 Minuten erschien sie wieder, angekleidet, schaute ihren Mann nicht an. Sie wollte sich eigentlich nicht im Spiegel sehen, aber es war dann doch wie automatisch geschehen. Und sie hatte erkannt, dass sie schrecklich aussah. Was würden ihre Eltern sagen, die sie zum nahen Stadt-Flugplatz begleiten wollten? Was sollte sie auf ihre Fragen antworten? Eine Entjungferung konnte doch niemals solche fürchterlichen Auswirkungen haben, wie man sie im Augenblick von ihrem Gesicht ablesen konnte. Mama wusste doch, dass sich ihre Tochter gut vorbereitet glaubte, sich sogar darauf freute. Sie würde etwas erfinden müssen, die erste von einer langen Serie von Lügen, die sie vor sich auf ihrem Lebensweg zu erkennen glaubte.

Laut sagte sie: „Das Flugzeug wartet nicht auf uns.“

Jetzt erhob sich Hernán aus seiner lethargischen Haltung und ging zum Badezimmer, schloss, wie vorher Lydia die Tür hinter sich. Dann kam er wieder und griff sich Hose und Hemd. Dann kam er zum zweiten Mal aus dem Bad, suchte in seinem bereitstehenden Koffer nach einer frischen Unterhose und verschwand wieder. Lydia hatte es aus den Augenwinkeln heraus beobachtet.

Als er nach einer Weile zurückkam, war er immer noch barfuß. Dann stand er eine Weile unschlüssig da.

„Du solltest nicht barfuß gehen“. Hernán erhob den Kopf, so als würde er erwachen. Es war schrecklich für Lydia ihn so zu sehen. Fast hilflos, unbeholfen, linkisch, geistig abwesend. So kannte sie ihren Mann nicht, und sie hatte sich ihn ganz anders vorgestellt - einmal abgesehen von dem Unglück, von dem sie in der Nacht erfuhr, das sie schockierend erleben musste.

Lydia schloss inzwischen mit lauten Geräuschen ihren neuen Koffer. Er sollte es hören, sollte seine Schlüsse ziehen, sie wollte ihn nicht noch einmal ansprechen müssen. Sie fühlte, als wäre ihr der Hals zugeschnürt. Sie würde wahrscheinlich keinen Ton herausbringen können.

Das Telefon klingelte. Lydia wusste, dass es ihre Eltern waren, die im Foyer bereits ungeduldig warten mussten. Zögernd nahm sie den Hörer des Telefons auf dem Nachttisch auf ihrer Seite. Sie versuchte auf den Gruß und die Frage ihrer Mutter fröhlich zu antworten. Aber es wurde nichts daraus, das wusste Lydia sofort.

Lügen

Der Augenblick der Wahrheit - nein, der Augenblick einer erbärmlichen, erschreckenden Lüge, war gekommen. Und geschminkt hatte sie sich auch nicht - fiel ihr siedend heiß ein.

„Mein Gott, wie siehst du denn aus?“, fragte dann sofort auch erschrocken ihre Mutter. Siedend heiß stellte sie sich für einen Moment die Frage, ob sie den Hochzeitstag doch verkehrt ausgesucht hatte und ihre Tochter ausgerechnet jetzt ihre Monatsblutung haben würde. Aber nein, es fiel ihr ein, das konnte nicht sein. Sie hatten darüber gesprochen. Nein, sie hatte den Termin zwischen die Perioden gelegt. Wäre das ein Schreck für Hernán, ihren Schwiegersohn gewesen.

„Ach, Mama“, sagte dann Lydia so gleichgültig wie möglich, „mir war es gar nicht so gut, und es ist mir noch immer nicht so gut. Ich denke, dass ich bei dem Durcheinander von Essen etwas Falsches abbekommen habe. Ich musste mich erbrechen - mehrmals erbrechen. Und jetzt habe ich auch noch vergessen mich schön zu machen ...“ Stopp sagte sich Lydia - quatsch nicht so viel, sonst verplapperst du dich noch.

„Ach, und scheinbar hatte Hernán auch Verdauungsprobleme oder hast du ihn nicht schlafen lassen?“

„Es tut mir leid“, sagte dann noch Lydia, wie immer das zu interpretieren wäre. Dann: „Ich glaube wir sollten uns beeilen.“

Hernán hatte nichts zu sagen.

Sie saßen im Auto. Voller Sorge beobachtete die Mutter ihre Tochter. Man sah es ihr an, dass sie mit der Auskunft Lydias nicht ganz zufrieden war. Dann ergriff sie wieder die Initiative.

Sie öffnete ihre Handtasche aus Krokodilleder und entnahm einige Schminkutensilien, reichte sie ihrer Tochter. „Hier, mache dich wenigstens ein bisschen zurecht. So kannst du nicht unter die Leute treten. Und ich gehe davon aus, dass deine Schwiegereltern zum Abschied auf dem Flugplatz sind.“

Lydia wollte das Angebot zurückweisen, aber die Augen ihrer Mutter sprachen Bände und so nahm sie ohne weitere Widerrede zunächst den Lippenstift.

Sie trafen sich mit den Eltern Hernáns im großen Schuppen, der immer noch als Empfangsgebäude des Stadtflughafens fungierte. Beide Elternteile nahmen mit Beklemmung zur Kenntnis, dass die neu Vermählten nicht miteinander sprachen, sich nicht - wie üblich bei Verliebten - nicht einmal bei den Händen fassten.

Sie verabschiedeten sich auf dem Vorfeld vor der Gangway. Sie fühlten alle und jeder für sich, als wäre es ein Abschied für immer.

Umständlich, ungewöhnlich kurz, wortkarg und verstört verabschiedeten sich die Elternteile. Ein kaum verständliches <man sieht sich> brachte man noch zustande. Sie standen unter dem Eindruck des gerade peinlich Erlebten.

Das Flugzeug hatte abgehoben. Lydia und Hernán lasen was auf dem Kärtchen stand, das sie auf ihren Sitzen gefunden hatten. Es ist strikt verboten aus dem Flugzeug zu fotografieren, solange es nicht abgehoben und das Gebiet des Flughafens verlassen hat. Das Flugfeld ist militärisches Sperrgebiet. Zuwiderhandeln wird bestraft - Paragraph ... bla-bla-bla. Lydia erblickte von ihrem Platz aus verschiedene kleine Militärmaschinen. Der Zivilflugplatz beherbergte gleichzeitig auch die peruanische Luftwaffe als Basis.

Lima - Miraflores

Der Weg vom Flugplatz in Lima nach Miraflores, einem südlichen Stadtteil Limas, führte in einer gewohnt nebligen Atmosphäre teilweise am Meer entlang. Unbebaute Gebiete am Stadtrand überboten in ihrer Öde die Wüstenzustände rund um Arequipa. Überall trostloses grau bis dunkelgrau

Das Hotel fanden sie in altkolonialem Stil.

Lydia bemerkte, dass das Foyer himmelhoch war, dass man bis in das dritte Stockwerk schauen konnte. Oben lief rundherum ein Geländer. Ihr Zimmer war ebenfalls sehr hoch, mindestens das Anderthalbfache eines normalen Zimmers. Kolonialstil, mit viel Stuck rundum an Wand und Decke.

Sie ging zu einem der beiden ebenfalls ungewöhnlich hohen Fenstern, schaute hinaus. Kein erfreulicher Anblick, wie sie auf Anhieb feststellte. Überall konnte sie auf unfertige Gebäude, Häuser herabsehen, konnte sie auf ausbetonierte Stockwerkabdeckungen schauen, überall standen viererweise Moniereisen aus den Wänden, unvollendeten Pfeilern und der Decke. Überall Unrat, Eimer, Kartons, eben allerlei Abfall und Hähne - keine Hennen - Hähne an einem Bein angebunden. Ohne diese Abfälle und den einen oder mehrere Hähne, hätte man den Eindruck gewinnen können, dass es bald mit dem Bauen weitergehen würde. Alles sah unfertig und überaus trostlos und grau verstaubt, verdreckt aus.

Jetzt sah sie einen am Fenster befestigten Zettel, auf dem sich die Hoteladministration dafür entschuldigte, dass der Ausblick aus eben diesem Fenster leider nicht der Ästhetik ensprach, die man sich als Hotel der gehobenen Klasse wünschen würde.

Spontan wollte Lydia sich über den Ausblick und die Entschuldigung des Hotels mit Hernán unterhalten, seinen Kommentar hören. Doch kaum hatte sie Luft eingeatmet, um mit dem Sprechen zu beginnen, als sich ihr Hals wie zugeschnürt anfühlte. Sie brachte kein Wort heraus. Spontan sammelten sich Tränen in ihren Augen. Mit einem Schlag spürte sie, dass dieser Scheiß von verstaubten, verdreckten Hausabdeckungen, gemessen an ihrem Unglück, ja überhaupt kein Problem für sie darstellte. Das ging sie absolut nichts an. Wohnten da überhaupt Menschen, die das zu verantworten hatten? Sie würde ihre Meinung zu Lima, ihrer Hauptstadt, zu revidieren haben. Nichts entsprach bis jetzt ihren Vorstellungen, die auf Darstellungen auf Postkarten basierten. Wo befanden sich die schönen Prachtbauten. Schon wieder eine Illusion, die das wirkliche Leben weggewischt hatte.

Überfallartig spürte sie, wie ihre Knie weich wurden. Nur unter Aufbietung all ihrer Kraft und Willensstärke vermied sie ein Zusammensinken an Ort und Stelle.

Psychiater/in

Als sie sich umdrehte saß Hernán wieder auf einer Bettkante und schaute auf seine über den Knien gefalteten Hände.

Lydia sammelte Kräfte und Mut. Nach einigen Anläufen gelang ihr eine Fragestellung: „Gibt es für Dich und somit für uns eine Therapie - sicher kann man da etwas machen - ein Psychiater - eine Behandlung - das muss es doch geben ...“

Lange wartete Lydia auf eine Antwort. Zunächst reagierte Hernán überhaupt nicht.

Sie ließ sich in einen dieser riesengroßen gepolsterten Sessel fallen. Konnte sie denn noch nicht einmal über dieses empfindliche Thema reden?

Dann ließ sich unvermittelt Hernán vernehmen: „Wie stellst Du Dir das vor - überhaupt vor - ich ein Fall für einen Seelenklempner? Ich habe doch Probleme mit - ich habe doch nichts an der Seele, an meinem Verstand!“

Dann war wieder Stille.

Und dann kam doch wieder etwas: „Oder zweifelst Du vielleicht auch an meinem Verstand?“

Wenigstens war ein Gespräch zustande gekommen, dachte sich Lydia. Aber was sollte sie jetzt antworten?“

Dann, wieder nach einer längeren Weile, Hernán war wieder wie in sich zusammengesunken, kam eine neue Antwort: „Ich habe ... ein Körperproblem, dass ich .... nun ... ich denke, dass ich meinen ..., äh ... Samenerguss nicht zurückhalten kann“! So jetzt war es heraus.

Lydia fand keine Antwort, keinen angemessen Kommentar.

Dann richtete sich Hernán wieder auf und sagte, immer noch stotternd: „Das ist ein körperliches Problem .... das hat doch nichts mit ... meiner ... Psyche, mit meinem Gehirn zu tun!“

„Ich weiß nicht“, ließ sich Lydia mit leiser Stimme vernehmen.

Und nach einer Weile noch einmal, diesmal etwas lauter: „Ich weiß es nicht. Aber ...“

Weiter kam sie nicht mehr. Nahm nach einer Weile noch einmal ihren Mut zusammen: „Wenn es ein körperliches Problem ist, dann ... dann könnte doch sicher ein Arzt helfen. Dann könnte man dann doch ... dann wäre...“

Es dauerte wieder eine Weile, bis Hernán antwortete. „Ich soll also zu einem Dr. gehen. Wie stellst Du Dir ...?“

Diesmal antwortete Lydia schnell. „Nun, dafür sind doch Ärzte da, um körperliche Probleme zu behandeln, zu heilen.“

„Und ich soll ...?“ Weiter kam Hernán nicht. Es schnürte ihm die Kehle zu.

Doch Lydia sah es anders. „Denkst Du auch an mich? Es sieht so aus, als verbiete es Dir Dein Stolz Deine Probleme vor anderen Menschen auszubreiten, aber ein Arzt ist nicht gerade ein anderer Mensch. Es ist sein Beruf zu helfen. Und er hat eine Schweigepflicht. Er würde dein Problem sicher nicht an die große Glocke hängen, wenn es das ist, wovor du dich fürchtest. Wenn es keine Menschen mit physischen Problemen gäbe, würde es auch keine Ärzte geben. Wir haben ein Problem, nicht nur Du. Ich gehe gerne mit Dir.“

Sie hatte es schon lauter und bestimmter, etwas selbstsicherer gesagt.

„Kannst Du Dir vorstellen ...?“ Es kam nichts mehr von Hernán. Dann ein langandauernder Seufzer.

<Soll ich jetzt auch noch Mitgefühl entwickeln>? fragte sich Lydia. Niemand wäre imstande gewesen diese Frage zu beantworten.

Die Stille wurde unterbrochen als in der Nähe ein Glockengebimmel einsetzte.

Irgendwann sagte Hernán wieder etwas: „Essen. Es ist Essenszeit.“

„Ich habe keinen Appetit“, antwortete Lydia kurz.

Hernán erhob sich und ging wortlos aus der Tür.

Lydia entkleidete sich und legte sich ins Bett. Gut, dass sie sich einen Pyjama mitgebracht hatte. Es war keine angenehme Temperatur. Das ganze Bettzeug fühlte sich klamm, wie feucht an. Im trockenen Arequipa kannte sie solche Zustände nicht. Aber hier in Lima herrschte die meiste Zeit des Jahres eine feuchtkühle Luft, ohne Sonne, oft trockneten über Tag nicht einmal die Bürgersteige komplett ab.

Sie hörte Hernán nicht zurückkommen.

Hähne in der Hauptstadt

Am Morgen hörte sie Hähne krähen. Von überall her schienen Hähne in einen Sängerwettstreit getreten zu sein. Es fielen ihr die Hähne auf den schmutzigen Hausabdeckungen oder den Decken der unfertigen Häuser ein.

Hernán lag auf dem Teppich vor dem Schreibtisch.

Ihr ganzes Elend stand wieder schlagartig vor ihren Augen.

Wie lange war es jetzt her, dass sie in diese elende Situation geraten war - ihr Jawort in der Kathedrale von Arequipa gegeben hatte. Ein kleines Wörtchen mit zwei Buchstaben, zwei lausigen, verfluchten Buchstaben verdonnerte sie ein Leben lang im Unglück zu leben. Womöglich würde sie alt und grau werden, ohne überhaupt gelebt zu haben.

Sie ließ sich zurückfallen und weinte wieder in ihr Kissen.

2

Nächstes Reiseziel

Lydia und Hernán hatten zusammen gefrühstückt. Es gab keinerlei Unterhaltung.

Danach fuhren sie mit dem Taxi zum Flughafen. Den Preis hatte die Hoteladministration mit dem Fahrer ausgehandelt. Taximeter waren unbekannt. Für jede Fahrt musste vor dem Betreten des Taxis der Fahrpreis mit dem Fahrer ausgehandelt werden. So ist es auch heute, nach beinahe 60 Jahren noch.

Es war ein uraltes Fahrzeugmodell. Die Marke war nicht mehr zu erkennen, von der Ursprungsfarbe war ebenfalls nichts mehr vorhanden. Hernán wurde vom Fahrer angeraunzt, nicht gebeten, angeraunzt, doch die Tür von außen festzuhalten. Sie sei nicht mehr sicher. Das war keine Ausnahme bei den Taxis in der Hauptstadt und überall in Peru. Es gab dabei kein größeres Problem, denn Scheiben gab es auch keine mehr. Auch keine Bedachung. Wozu auch? Es regnete ja niemals in Lima. Also Arm nach draußen und die Tür festhalten, so wie er es auch in Arequipa schon öfters getan hatte.

Unterwegs begegneten sie anderen offenen Fahrzeugen für den kollektiven „Personentransport“. Manche waren mit sieben Personen überladen. Für Lydia war das eine Neuheit, Hernán kannte diese Wagen als das T-Modell von Ford - Typen aus der Gründerzeit des motorisierten Fahrzeugbaus. Bald wollte die Regierung Geld für den Import neuer Fahrzeuge bereitstellen. Hatte sie angekündigt. Hernán wusste als Polizist, dass sich bereits massenhaft Taxifahrer für die Anschaffung neuer Wagen registrieren ließen.

Er schwieg, behielt dann seine Weisheiten für sich.

Rio de Janeiro

Der Flieger, eine DC-6, für einen Direktflug nach Rio de Janeiro hob pünktlich um halb elf Uhr am Flughafen in Lima-Callao ab.

Die Sonne stand schon tief, als sie in Rio De Janeiro, bei zwei Stunden Zeitverschiebung, landeten. Als sie im Hotel ankamen begann die Dunkelheit. Überall Luxus und bald darauf Lichter. Für Lydia, das wusste sie, würde es trotzdem ein dunkles Kapitel in ihrem Leben werden. Voller bedrückender, ja schlimmer Erinnerungen und Gefühle.

Pralles Leben überall, bemerkte Lydia und fühlte einen schmerzhaften Stich in der Herzgegend. Es sollte eine Traumreise werden, sie wollten am Leben teilnehmen, es in vollen Zügen unbekümmert genießen. Und sie bekam stattdessen eine traumatisierende Reise. Sie würde sich für immer in ihr Bewusstsein einbrennen. Als ein äußerst negatives Erlebnis.

Keiner der Neuvermählten brachte es fertig den Koffer auszupacken. Es schien, als wollten sie jederzeit reisefertig sein. Ab in einen Flieger und irgendwo hin. Fliehen, statt reisen. Vielleicht jeder für sich in eine andere Richtung. In eine andere Welt. Einem anderen Ziel entgegen. So weit wie möglich vom Partner entfernt.

Die Hoteladministration schickte einen Pagen und einen Manager auf ihr luxuriöses Zimmer, der den Neuvermählten die besten Wünsche überbrachte. Der Page übergab einen Strauß Rosen sowie eine Flasche Champagner, die in einem Eiskübel steckte.

Sehr wortkarg gaben sich die jungen Eheleute. Es ergab sich keine Konversation. Das mochte an der unterschiedlichen Sprache liegen, aber andererseits, er hatte so seine Erfahrungen mit Neuvermählten. Da zeigten sich hin und wieder die kuriosesten Verhaltensweisen. Dachte sich der erfahrene Manager. Hier stellte er ein ernstes Problem fest.

Danach saßen die beiden im Restaurant an ihrem reservierten Tisch. Er war mit Rosenblättern dekoriert.

Hernán bestellte ein Menü. Lydia nur einen Nachtisch. Der Manager beobachtete in seiner unnachahmlichen Diskretion, dass die beiden kein Wort wechselten. Aber, wenn es da nach Problemen roch, er würde sich nicht einmischen. Er hatte ein Hotel zu managen. Er war weiß Gott kein Eheberater. Die beiden würden sich in ihrem Leben einrichten müssen. Die Braut war, bei geringem Einsatz von Kosmetika, von natürlicher Schönheit. Etwas betrübt vermerkte er, dass mit dem Mann etwas nicht stimmte. Während er in seiner Suppe löffelte, schaute seine Neuvermählte in eine andere Richtung, so als suche sie jemand. Es war traurig anzusehen. Hotelmanager hin, Hotelmanager her, es schmerzte ihn auf eine ganz eigene Art und Weise diese beiden unglücklichen Menschen wahrzunehmen.

Sprachlos

Lydia hatte sich vorgenommen das Thema mit einer Behandlung wieder anzuschneiden. Doch der Vormittag ihres ersten Tages verging. Ihr stockte der Atem, wenn sie nur daran dachte einen Psychiater ins Spiel zu bringen. Sie hatte Angst vor der Reaktion Hernáns. Angst er könnte zuschlagen. Sie wusste, dass ein solches Fehlverhalten in vielen peruanischen Familien praktiziert wurde. Würde ihr Hernán in seiner Frustration, in seiner scheinbar ausweglosen Enttäuschung, auch einmal so reagieren? Inständig bat sie ihren Gott, dass er es nicht so weit kommen lassen sollte.

Sie verbrachten schließlich etwa eine Stunde am Pool. Gingen aber nicht ins Wasser. Hernán hatte sich ein Buch genommen, es schien, als lese er darin. Lydia aber bemerkte, dass er bereits seit einer halben Stunde nicht ein einziges Mal umgeblättert hatte. Sie setzte zu einem Gespräch an, aber bereits bei den ersten Lauten ergriff Hernán das Buch fester und rückte es näher an sein Gesicht. Diese Körpersprache interpretierte Lydia korrekterweise als Abweisung. Er war an ihren Worten nicht interessiert. Trotzdem meinte sie, dass sie vielleicht doch im Irrtum war. Hernán mochte eine abweisende Haltung eingenommen haben, es konnte aber auch schlicht und einfach Scham sein und die Furcht vor einer Auseinandersetzung zum Thema Potenz.

Die Bemerkung Lydias über eine Impotenz hallte in ihm tatsächlich nach. Es schmerzte unheimlich, weil dieser Begriff für eine Verurteilung stand und ständig in seinen Gedanken eine ungeheure Wucht besaß, die seinen Charakter umzukrempeln schien. Wie sollte er das Problem mit Lydia besprechen, wenn er selbst nicht wusste, wie das andere Männer behandelten. Ja er wusste noch nicht einmal, ob es bei anderen Männern ebenfalls vorkam. Und wenn, bei vielen oder nur in einem oder anderen Ausnahmefall?

Dazu kam, dass er diesen Begriff vor der Heirat niemals für sich gebraucht hatte, nein, dieser Begriff stand vorher niemals im Raum. Er wusste nicht einmal davon. Vielleicht war es eine Abwehrhaltung, jedenfalls fand er die Zustandsbeschreibung für nicht auf ihn zutreffend. Oder er verweigerte sich es so sehen.

Lydia setzte jetzt auf das Mittagsessen. Sie musste nach einem Ausweg suchen. Sie musste versuchen mit ihrem Mann einen Ausweg zu finden. Nichts zu tun und zu unternehmen verdunkelte von Stunde zu Stunde mehr ihre Zukunft. Sie konnte an nichts anderes mehr denken. Und diese Zukunft konnte unter Umständen verdammt lang werden. Was sich andere glückliche Paare wünschten, eben diese lange Zukunft, erschien ihr im Augenblick wie eine erdrückende Last, derer sie sich nicht entledigen konnte. Wie ein Unglück, dem sie nicht entkommen konnte.

Doch auch das Mittagessen ging gesprächslos vorüber.

Abenteuer Telefon

Kurz nach drei Uhr, sie waren im Begriff an den Pool zu gehen, klingelte das Zimmertelefon. Es war Lydias Mutter. Ja, ja, sie sei in Sorge, ob denn alles in Ordnung sei. Ob sie gut angekommen waren, ob das Hotel ihren Vorstellungen entspricht, ob sie gut versorgt seien und was Mütter so gerne als Gesprächsstoff einsetzen - und, dass sie die Verbindung schon seit gestern suchte. Und sei von der Telefonzentrale immer wieder vertröstet worden. Es sei halt ein internationales Ferngespräch, und dafür brauche man Zeit und eben viel Geduld.

Die Verbindung und damit die Gesprächsqualität war schlecht bis miserabel. Kein Wunder, bei der noch schwachen Technik und dann wurde die Leitung auch noch über New York geschaltet.

Lydia war zunächst schockiert, denn an ihre Mutter hatte sie in den letzten Stunden nicht mehr gedacht. Wie denn auch. Ihre Gedanken kreisten nur um das eine Thema: <Würde sich ihr Leben noch einmal in die gewünschten normalen Bahnen lenken lassen?> Normal insofern als sie auch einmal Mutter sein konnte und wollte und Kinder betreuen durfte.

„Ja Mama, es ist alles in Ordnung. -?- Ja Mama, mir geht es gut. -?- Ja, auch ihm geht es gut. -?- Ja, wir liegen viel am Pool. -?- Und ja, das Wetter ist schön. -?- Ja, auch das Essen ist gut. -?- Ja, wir sind gut versorgt. -?- Nein, Mama, ich habe keine Probleme. -- Wirklich nicht, Mama. -- Danke für den Anruf. Grüß Papa. Bis bald ... Ja Mama? -?- Doch, es ist alles ... ja ganz gut.“

Jetzt war Mama noch mehr in Sorge. Nein, das war nicht die übliche freie Art mit ihrer Tochter zu sprechen, und auch nicht die freie Art, wie ihre Tochter sich mit ihr unterhielt. Normal war es auch bei einem solchen Ferngespräch laut bis schreiend zu kommunizieren. Bei immerwährendem Rauschen Knistern und Knacken. Manches musste mehrfach wiederholt werden. Es war sehr schwierig bis unmöglich die wahre Stimmungslage des Gesprächspartners herauszuhören.

Mama war jetzt sehr in Sorge. Ihrem Mann beteuerte sie in der gleichen Lügenart, dass sie den Eindruck hatte, dass es ihrer Tochter gut gehe und sie habe den Eindruck, dass sie glücklich sei - nein, sie fühle und wisse, dass ihre Tochter glücklich sei.

Papa seinerseits gab sich zufrieden, nach außen zufrieden. Aber auch er spürte aus dem lauten aber besonders ungewöhnlichen Gebrabbel in Form eines überspannten Wortbreis seiner Frau, dass eben nicht alles in Ordnung war. Er fragte sich, ob es etwas bringen könnte, wenn er telefonieren würde. Aber du liebe Güte. Nach Brasilien telefonieren, das war eben doch noch nicht das, was die entsprechende Werbung aussagen wollte. Man brauchte Zeit, viel Zeit. Und gute Nerven. Dazu kam die äußerst dürftige Sprach- und Übermittlungsqualität. Ob das immer noch so war, wusste Lydias Papa nicht, aber vor ein paar Jahren ging ein solches Ferngespräch noch über New York.

Hotelleben

Beim Abendessen musste Lydia jetzt einmal richtig essen. Nein, so konnte das nicht weitergehen. Sie würde sich zu viel zu ihrem Nachteil verändern, wenn sie ein normales Leben missachtete.

Hernán war schon längere Zeit mit seinem Essen fertig. Die Chefin des Restaurants wollte noch warten, bis die junge Dame ihr Besteck zur Seite legen würde, zum Zeichen, dass sie ebenfalls gesättigt sei. Dann würde sie die Räumung des Tisches anweisen, selbst nach dem Nachtisch fragen und einige Empfehlungen aussprechen - so wie es der Manager und ihr Liebhaber gerne sah.

Doch sie sah auch, dass die junge Frau ein Gespräch anfangen wollte. Der Mann aber wortlos seinen Kopf immer tiefer sinken ließ. Die Erfahrung sagte ihr, dass sie einen günstigeren Moment für ein Erscheinen an diesem Tisch abwarten musste.

In der Tat, Lydia sprach nach mehrmaligem Räuspern Hernán an.

Offenbarung

„Hernán, wir müssen reden. Ich kann so nicht leben. Ich denke andauernd an unsere Zukunft. Und ich entdecke nichts, was mich erfreuen könnte.“

Hernán hob ein klein wenig seinen ziemlich tief gesenkten Kopf. Er schien antworten zu wollen und Lydia schwieg. Er sah sie nicht an. Dann ließ er seinen Kopf wieder wortlos nach vorne fallen.

Jetzt hatte Lydia begonnen, jetzt würde sie auch weiterreden. Sie war zwar nervös, aber sie konnte jetzt trotzdem fast normal atmen und die Luft für ihre Worte ordentlich einteilen.

„Hernán. Wir sind verheiratet. Aneinander gebunden. Miteinander verbunden. Willst Du ein Leben lang wortlos an mir vorbeischauen? Wir hatten uns Kinder gewünscht, wie jedes normale Paar. Es liegt nicht an mir, wenn wir unglücklich sind und kinderlos bleiben.“

Hernán schaute auf, aber Lydia nicht an. Er schnappte nach Luft, setzte zum Sprechen an, aber es kam wieder nichts. Er schaute hinüber zu dem Mann am Klavier, der vor sich hin klimperte.

„Schau mich wenigstens an, wenn ich mit Dir rede. Hernán, wir haben ein schwerwiegendes Problem. Wir sollten, ja wir müssen es anpacken. Wir können nicht ein Leben lang depressiv sein.“

„Ich bin nicht depressiv“, kam es unerwartet schnell und in klarer Sprache von Hernán zurück. Er hatte sie kurz angeschaut und dann doch wieder den Blick in Richtung Klavierspieler ausgerichtet.

Lydia schöpfte ein wenig mehr Hoffnung. Sie würde es jetzt weiter probieren. „Wir müssen Fachleute sprechen, fragen, nach Heilungsmöglichkeiten suchen.“

„Ich bin nicht krank - äh, ich will nicht krank sein. Ich weiß, ich hätte es vor unserer Heirat mit Dir besprechen müssen. Aber die Tante, immer nur die Tante, diese Scheißtante.“

Lydia war jetzt bestürzt, sie achtete sehr ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter, aber sie sah auch in ihr eine gewisse Mitschuld an der Situation. Ja, wenn es Hernán ehrlich meinte, dann stand sie tatsächlich immer einer Beichte Hernáns im Wege. Und die wäre doch so wichtig gewesen für ihrer beider Leben. Nicht nur wichtig, sondern entscheidend. So weit wie Hernán zu gehen und ihre Tante mit Scheiße zu bewerfen, nein so weit wollte sie dann doch nicht gehen, noch nicht, vielleicht nicht, schränkte Lydia ein.

„Wir müssen ehrlich miteinander reden, Hernán, sonst halte ich es nicht aus. Ich weiß nicht was aus uns werden soll. Du musst Deinen Teil zur Lösung beitragen.“

Er schaute sie jetzt an. Sie sah seine tieftraurigen Augen. Sie sah auch, dass er den Tränen nahe war, der Wasserstand schwoll in seinen Augen bedenklich an. Sie musste die Initiative ergreifen, es hätte sonst leicht hier und jetzt zu einer recht peinlichen Situation kommen können. Sie schlug vor: „Lasst uns auf unser Zimmer gehen. Wir reden dort weiter.“

Die Chefin der Bedienung sah wie sich die beiden erhoben. Sie näherte sich vorsichtig dem Paar und fragte, ob sie vielleicht den Nachtisch auf ihrem Zimmer einnehmen wollten.

Hernán ging wortlos weiter. Lydia meinte mit kurzen Worten, dass dies eigentlich eine gute Idee sei. Doch bevor die Chefin nach dem Wunschdessert fragen konnte, war Lydia Hernán hinterhergeeilt.

Im Zimmer setzte sich Hernán gleich demonstrativ auf die Bettkante, auf seine Bettkante, aber Lydia forderte ihn auf doch im Sessel Platz zu nehmen.

Eine Aussprache

Widerwillig stand er auf und ließ sich in den Sessel gegenüber Lydia fallen. Er schaute zur Decke, eine sichere Methode ein Kullern seiner Tränen zu vermeiden, sie wenigstens zunächst zu vermeiden, er brauchte vorerst nicht sein Taschentuch zu benutzen.

Lydia faltete die Hände zwischen den Oberschenkeln ihrer Beine. Ihre Körperhaltung war jetzt leicht vornübergeneigt, eigentlich ein Zeichen in der Körpersprache für ihre Demut und auch Zuneigung. Andererseits deutete diese Haltung auch darauf hin, dass sie sich konzentrierte, um mit Entschiedenheit das Thema weiter anzugehen. Sie zeigte, absichtlich oder nicht, dass sie bereit war das Thema auszudiskutieren und zu einer Lösung zu gelangen.

„Ich werde das Wort und den Begriff Psychiater sicher von nun an mehrfach gebrauchen.“ Es sollte wie eine Warnung für Hernán klingen, nicht jedes Mal auszuflippen, wenn sie dann den Begriff einsetzte.

Der Macho

Hernán erwachte aus seiner Starre, sein Blick kreuzte sich jetzt mit dem Lydias. „Du kannst ...“ Weiter kam er nicht. Lydia nahm beide Hände zu Hilfe, um ihm mit unmissverständlichen Gesten klarzumachen, dass sie nicht die Absicht hatte klein beizugeben. Egal welche Einwände jetzt von ihrem Mann kommen sollten. Sie musste das jetzt durchstehen.

„Also, ein Psychiater, wenn Du eine bessere Idee ....“

„Ich werde darüber überhaupt nicht diskutieren.“ Hernán wollte jetzt Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein demonstrieren. Er war ja der Mann in dieser neuen Familie, und das bedeutete eine ganze Menge im Peru dieser Zeit. In dem die Frau noch ihren Mann um die schriftliche Erlaubnis bitten musste, wenn sie eine Reise antreten, ein Bankkonto eröffnen oder den Führerschein machen wollte. Dies unter vielem anderem. An ihm führte kein Weg vorbei und ein Mann war wirklich in der Lage eigentlich so gut wie jede Eigeninitiative seiner Gattin zu unterbinden.

Und auch in Hernán erwachte der böse Geist mit dieser Tradition nicht zu brechen. Doch diesem Druck wollte sich Lydia nicht beugen, noch nicht, nicht in diesem heiklen Moment. Wer weiß, wann sie noch einmal eine Chance bekommen sollte in aller Ruhe mit Hernán das Thema zu behandeln und vielleicht eine Lösung zu finden. Sie waren jetzt in einem Hotel, angefüllt von Gästen, links, rechts, oben, unten, gegenüber. Hernán würde kein Geschrei anfangen können. Anders würde es sein, wenn sie erst einmal in ihren eigenen vier Wänden hausten.

Sie wollte es absolut nicht hinnehmen, dass die Situation Hernáns für alle Zeiten unabänderlich sein musste. Jetzt nicht und für die Zukunft nicht. Trotz aller Gepflogenheiten, aller kulturellen Traditionen. Sie vertraute auf die Wissenschaft, man würde bald zum Mond fliegen, da wird es doch auch möglich sein müssen die Männlichkeit eines Mannes zu stabilisieren.

So weit so gut, aber würde das überhaupt möglich sein, ohne, dass der Betroffene selbst von einer erfolgversprechenden Therapie überzeugt war? Den Begriff Patient hatte Lydia nicht verwenden wollen.

Wie Lydia dann doch bald herausfinden konnte, war dies nicht der vorrangige Hintergrund einer ablehnenden Haltung Hernáns.

„Ein Psychiater kann den Grund Deiner - äh, schwächelnden Männlichkeit herausfinden und danach etwas unternehmen.“

„Ja, zunächst einmal, meine Männlichkeit schwächelt nicht. Ich kann nur meine Ejakulation nicht zurückhalten, meine vorzeitige Ejakulation, wenn ich mit ... mit einer ... mit Dir zusammenkomme. Daher finde ich es ausgesprochen unfair von Impotenz zu sprechen.“

„Aber letztendlich kommt es doch auf das Gleiche heraus. Du bist, wie die Dinge jetzt liegen, zeugungsunfähig. Du kannst mir kein Kind machen. So etwas nennt man Inpotenz. Keine Potenz haben, um ein Kind zu machen.“

Stille.

Lydia fuhr dann nach einer Weile fort. „Ein Psychiater ...“