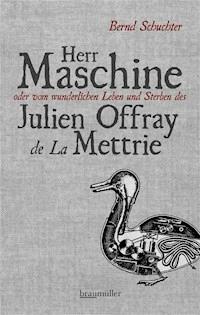

Herr Maschine oder vom wunderlichen Leben und Sterben des Julien Offray de La Mettrie E-Book

Bernd Schuchter

16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Julien Offray de La Mettrie (1709–1751), Gottseibeiuns der französischen Frühaufklärung, lebte als Arzt, Sozialreformer und klandestiner Autor und Philosoph gleich mehrere Leben, ehe er – von Diderot, Voltaire und dem halben intellektuellen Europa gehasst – in Potsdam seinen berühmten Pastetentod starb. Herr Maschine, wie La Mettrie nach seinem berühmtesten Buch L'Homme Machine genannt wurde, ist heute so aktuell wie vor 270 Jahren. Als Vordenker des Holismus stellte er Fragen, die auch für das 21. Jahrhundert wichtig sind: Ist der Mensch eine Maschine? Was macht die menschliche Seele aus? Kann Materie denken? Und lassen sich Religionen rechtfertigen? Ein Plädoyer für den aufgeklärten Atheismus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Bernd Schuchter

HerrMaschine

oder vom wunderlichen Leben und Sterben des

Julien Offrayde La Mettrie

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1. Auflage 2018

© 2018 by Braumüller GmbH

Servitengasse 5, A-1090 Wien

www.braumueller.at

Coverbild, Vor- und Nachsatzmotiv: wikicommons / public domain

ISBN 978-3-99200-201-6

eISBN 978-3-99200-202-3

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Epilog

Nachtrag

Literatur

Editorischer Hinweis und Dank

1

Lass es bleiben, La Mettrie, Du bist doch noch immer nicht klug geworden; Du bist noch immer verrückt! Wie recht er hat, der Marschall, aber lieber rede ich weiter von Dingen, von denen niemand etwas hören will, als dass ich schweige, um zu gefallen. Nur mit der Feder in der Hand weiß ich meine Zeit sinnvoll genutzt. Und ich nutze meine Zeit gut. Ich bin ein Narr, aber ein kluger Narr wie Diogenes in seinem Fass, der auf dem Marktplatz bei helllichtem Tag mit der Laterne umhergehen muss, um einen Menschen zu finden. Weit und breit ist keiner zu sehen, auch heute nicht, in diesen Zeiten. Den Spott verstehen sie nicht und den Hohn nehmen sie einem übel. Wer – unter tausend – versteht es noch, zwischen den Zeilen zu lesen?

Gestern habe ich – nun mal Vorleser – dem König die inkriminierte Stelle, die niemand mit Verstand ohne heiße Schläfen und feuchte Hände lesen kann, vorgetragen. Beiläufig, als wartete ich darauf, bestraft, gescholten zu werden. Erst am Ende habe ich darauf hingewiesen, dass der Montaigne-Freund Étienne de La Boétie die Zeilen geschrieben hat.

Es ist allerdings auffallend, wenn man hört, mit welcher Tapferkeit die Freiheit die Herzen derer wappnet, die für sie kämpfen – aber was überall, was alle Tage, was vor jedermann geschieht, dass nämlich ein einzelner Mensch hunderttausend Städte zu Boden tritt, sie ihrer Freiheit beraubt, wer würde dies glauben, wenn er es bloß hörte und nicht mit eigenen Augen sähe? Und wenn so was nur in fremden Ländern, nur in entfernten Erdstrichen zu sehen wäre, und nur durch Erzählungen bekannt gemacht würde, wer würde es nicht vielmehr für eine Erdichtung als für eine wahre Geschichte halten? Und es ist ja nicht einmal nötig, gegen diesen einzelnen Tyrannen zu streiten oder sich gegen ihn zu verteidigen; er ist gestürzt, sobald das Land nicht mehr einwilligt, sein Sklave zu sein.

Man darf ihm nichts nehmen, man gebe ihm nur nichts. Das Land soll sich nicht einmal bemühen, etwas für sich zu tun, es bemühe sich nur, nicht etwas wider sich zu tun. Die Völker lassen sich also willig plagen und helfen selbst dazu, weil, um frei zu sein, sie nur aufhören dürften zu dienen.

Wie könnte einem bei diesen Worten nicht das Herz aufgehen in der Hoffnung auf eine Welt, die frei ist von Vorurteilen und den Fragen nach Schuld und Gewissen? Der König aber lächelte nicht; ich versuchte einen Scherz, vergeblich. Der König wischte ihn mit einer kleinen Handbewegung beiseite, dann verließ er den Raum.

La Mettrie ist am Ende, die Maschine ist durchgedreht, von nun an wird er die Welt in Ruhe lassen, schrieb Samuel König jr. am 23. November 1751, wenige Tage nach dem überraschenden und seltsamen Tod Julien Offray de La Mettries im Potsdam Friedrichs des Zweiten, des Philosophenkönigs, an seinen Intimus, den Universalgelehrten Albrecht von Haller in Göttingen, nicht ohne deutliche Genugtuung. Das Ende des Herrn Maschine, wie La Mettrie nach seinem ebenso genialen wie skandalumwitterten Buch L’Homme Machine von 1747 genannt wurde und wie er sich – ganz ein Meister der Ironie und der Maskerade – selbst rasch nannte, als die puritanisch-intellektuelle Elite Mitteleuropas ihn sich zu ihrem Hassobjekt gewählt hatte. Seitdem waren kaum vier Jahre vergangen und La Mettrie, strotzend vor Gesundheit, wie selbst Feinde des Bretonen zugeben mussten, war durch halb Europa auf der Flucht, von Ort zu Ort, von Freund zu vermeintlichem Freund, und weiter, ohne Ruhe, ohne Rast, getrieben, aber doch ganz bei sich. Stur, wie es die Art der Bretonen ist, die es gewohnt sind, den Witterungen ihr Leben abzutrotzen, voll Stolz und Eigensinn wie das Meer, das unablässig an die Festung von Saint-Malo brandet, jahrhundertelang. Beharrlich wie das Meer, auch in seinen Überzeugungen, das war Julien Offray de La Mettrie sicherlich, und er war bereit, für seine Überzeugungen jene Opfer zu bringen, von denen er wusste, dass sie nötig sein würden. Es genügt nicht, dass ein Gelehrter die Natur und die Wahrheit erforscht; er muss auch wagen, sie auszusprechen zugunsten der kleinen Zahl derjenigen, die denken wollen und können. Denn was die andern betrifft, die freiwillig Sklaven der Vorurteile sind – ihnen wird es nicht mehr gelingen, die Wahrheit zu erreichen, als den Fröschen zu fliegen.

Der letzte Satz zielte auf seinen Widerpart Albrecht von Haller, dem er auch eine ironische Laudatio zu seinem philosophischen Entree in die europäische Geisteswelt – als Vorwort von L’Homme Machine – voranstellte. Eine lebenslange Feindschaft, wenn man so will, allerdings wurde La Mettrie nur zweiundvierzig Jahre alt.

Dabei hätten diese zwei Männer, die durch ihre querelle für Jahre die öffentliche Aufmerksamkeit des gebildeten Europa zwischen Paris und Potsdam erhielten, nicht unterschiedlicher sein können.

La Mettrie, klein von Statur, war ein hitzköpfiger und aufbrausender Querulant und als solcher in ganz Europa verschrien, so sahen ihn seine Feinde, die ihn in unzähligen Schmähschriften denunzierten. Dabei war er ein vortrefflicher Rhetoriker, der unterhaltsam und liebenswürdig sein konnte, wenn er es denn wollte; ein selbstbewusster, junger Gelehrter, dessen Wesen mehr geniale als verrückte Züge hatte – selbst seine Feinde mussten das zugeben. Auf der anderen Seite Haller, ein gesetzter und würdevoller Schweizer Professor, hoch von Statur und mit feinen Gliedern, der an der angesehenen Universität in Göttingen einen Lehrstuhl besetzte und im Ruf stand, mit seinem umfassenden Wissen einer der letzten Universalgelehrten Europas zu sein. Ein ungleiches Paar.

In den Jahren nach der Erstveröffentlichung von L’Homme Machine bis zu La Mettries Tod 1751 in Potsdam waren die beiden Intellektuellen einander literarische Feinde, die sich nichts schenkten und ihre jeweiligen Netzwerke zu instrumentalisieren wussten, um dem anderen zu schaden; Haller über seine protestantisch-universitären Verbindungen in ganz Europa vor allem über diverse Zeitschriften und Journale, La Mettrie, indem er versuchte, seinen Ideen durch mit ruhelosem Furor produzierte Bücher eine Stimme zu geben, die am Ende fast ungehört verhallte und schließlich vergessen wurde.

Wie konnte das passieren? Und was hatte La Mettrie zu sagen, das so viele seiner Zeitgenossen derart erzürnte, dass sie ihn bis über den Tod hinaus verfolgten? Im Grunde ist La Mettrie bis heute die schwärende Wunde der deutschen Ideengeschichte, die ihren Ahnherrn, der so viele Dinge vorweggenommen hat und als ironischer Surrealist für die biedere Geistesgeschichte seiner Jahre ein Zu-früh-Geborener war, lieber verschämt beschweigt, als sich mit seinem Erbe auseinanderzusetzen.

Der „Fall La Mettrie“, wie dieses Phänomen einmal genannt wurde, reicht noch weiter, denn La Mettrie wurde als Atheist und Materialist, als Teufel unter den Schriftstellern seiner Zeit nicht nur von den gottgläubigen Autoren wie Haller und seinen Freunden gehasst, er wurde auch von den philosophes wie Denis Diderot und Jean-Baptiste le Rond d’Alembert verabscheut, ebenso von Voltaire, der einen Freigeist wie La Mettrie eigentlich zu schätzen hätte wissen sollen. Warum? Noch dreißig Jahre nach La Mettries Tod notierte Diderot:

Seine Denkweise ist so verworren, und seine Ideen sind so unzusammenhängend, dass auf derselben Seite eine gescheite Behauptung mit einer tollen und eine tolle Behauptung mit einer gescheiten zusammenstößt, sodass es ebenso leicht ist, ihn zu verteidigen wie ihn anzugreifen. La Mettrie ist sittenlos und schamlos, ein Narr und ein Schmeichler. Er war wie geschaffen für das Hofleben und die Gunst der Großen. Er ist so gestorben, wie er sterben musste: als Opfer seiner Unmäßigkeit und seiner Torheit. Da er die Kunst, die er ausübte, nicht beherrschte, tötete er sich selbst. Dieses Urteil ist streng, aber gerecht, und es war schwer, dem Verteidiger des Lasters und dem Lästerer der Tugend gegenüber Maß zu halten. Ich erkenne den Titel eines Philosophen nur demjenigen zu, der sich immer bemüht, die Wahrheit zu suchen und die Tugend auszuüben. Wenn ich aber nun aus der Schar der Philosophen einen in seinen Sitten und Anschauungen so verdorbenen Menschen ausschließe: darf ich dann wirklich hoffen, dass die Feinde der Philosophie endlich schweigen werden? Nein!

Dabei hat Diderot, auch wenn er lange als Philosoph herumlavierte und einen schalen Deismus aufrechtzuerhalten versuchte, am Ende viele Positionen von La Mettries Materialismus stillschweigend übernommen, auch wenn er das niemals zugegeben hätte – oder nur in vertrauter Gesellschaft seiner Freunde und Weggefährten, denn auch er schuf ein klandestines Werk, das mehr als umstritten war. Man denke nur an den heute berühmten Roman Rameaus Neffe, der nur durch einen Zufall in der Bibliothek der Zarin Katharina, an dessen Hof Diderot für eine Zeit engagiert war, erhalten geblieben ist. Über weitere Umwege gelangte das Manuskript an Johann Wolfgang von Goethe, der die Bedeutung des Buches erkannte und es ins Deutsche übersetzte. Erst die Übertragung dieser deutschen Ausgabe ins Französische ermöglichte es Rameaus Neffen, wieder nach Frankreich heimzukehren. Und Diderot war, gemeinsam mit dem Baron d’Alembert, Vater der Enzyklopädie, des wohl ehrgeizigsten Projekts der lumières, der Aufklärer, die im achtzehnten Jahrhundert versuchten, den in ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit verharrenden Menschen eine andere, bessere und gerechtere Welt und vielleicht auch Zukunft zu zeigen. Ein Unterfangen, das, so utopisch es damals schon war, auch heute schier aussichtslos erscheint. Zu stark sind die Tendenzen, die einem wahrhaft freien und aufgeklärten Denken entgegenstehen, zu stark die Ressentiments und Ängste, welche die meisten Menschen nach wie vor ihre Zuflucht in Dogmen und Glaubenswahrheiten aus geoffenbarten Schriften suchen lassen, in Regeln und Verboten, deren Befolgung ein wie auch immer geartetes Versprechen in einem nebulösen Jenseits erwarten lässt, das – wie soll man es höflich sagen – mehr als ungewiss ist. Gerade das hassten La Mettries Zeitgenossen mehr als alles andere; sein radikales Denken, das keine Hintertür mehr offenhielt für einen sanften Gottglauben oder den schalen Kompromiss mit einer Welt, in der vielleicht der Mensch doch gut ist, auch wenn einem die Erfahrung im Alltag das Gegenteil erzählte.

La Mettrie war kompromisslos ehrlich, zu sich und zu seinen Lesern, und wurde dafür verabscheut. Von den Theologen und Gläubigen ohnehin, fast mehr aber noch von denjenigen, die eigentlich seine Verbündeten hätten sein sollen: den Intellektuellen und Denkern der Aufklärung, die mit ihren empirischen Arbeiten die Menschen aus eben jener Unmündigkeit befreien wollten, in der sie von den Institutionen der Kirche über Jahrhunderte gehalten wurden.

Sie waren überzeugt, dass Wissen und Bildung für jeden Menschen möglich und dass es nur eine Frage der Erziehung sei, jeden Menschen, ob Bäcker, Bauer oder Soldat, erkennen zu lassen, was bis dahin nur wenige erkennen konnten: dass der Mensch frei sei und ein Recht habe, sein Glück zu machen, ohne daran durch wen auch immer – einen Staat, einen Herrscher oder durch die Willkür Einzelner – gehindert zu werden. Das war das große Versprechen der Amerikanischen Revolution, die zu La Mettries Zeiten noch bevorstand; die Französische Revolution sollte erst knapp vierzig Jahre nach La Mettries Tod ihren schließlich verhängnisvollen Lauf nehmen.

In diesen Jahren begann Jean-Jacques Rousseau sein epochemachendes Werk Der Gesellschaftsvertrag mit den Worten: Der Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Banden. Mancher hält sich für den Herrn seiner Mitmenschen und ist trotzdem mehr Sklave als sie. Wie hat sich diese Umwandlung zugetragen? Ich weiß es nicht.

La Mettrie beantwortete die Frage nach seiner Art, mit Büchern. Unermüdlich schrieb er gegen jede Art der Ignoranz an und tarnte sich dabei mit der Kappe des Narren. Er lebte in Potsdam am Hof des Philosophenkönigs Friedrich II., der ihm als Einziger in Europa noch Asyl gewährte, doch dieses Asyl war nicht nur Exil, sondern mehr ein goldener Käfig, und das Vögelchen La Mettrie wurde auf Schritt und Tritt überwacht, jeder Gesang des Vögelchens, und wäre es ein Krächzen, wurde aufmerksam wahrgenommen und auf die Waagschale geworfen. Es ist paradox: Obschon isoliert und eigentlich machtlos, verbreiteten La Mettries Worte und Gedanken in ganz Europa Schrecken, da sie an den Grundfesten der üblichen Ordnung rüttelten, so scheint es, fast panisch reagierten Konservative wie Liberale auf seine neuesten Streiche, auf die Streiche des Narren von Potsdam.

Des Narren, denn mehr war La Mettrie am Hofe des Königs nicht, ein Possenreißer und Unterhalter, der dem König vorlas und anzügliche Witze erzählte. Es wird berichtet, dass die beiden, in ausgelassener Stimmung, es überaus goutierten, ihren gegenseitigen Flatulenzen zu lauschen, ganz zum Missfallen der hin und wieder anwesenden Hofdamen. Nun, als Aufklärer schätzten die beiden wohl die regelmäßige Verdauung ebenso hoch wie das Florettspiel mit Worten, als das Michel de Montaigne die Rhetorik einmal bezeichnete. Dabei ist das alles gelogen, üble Nachrede von La Mettries Feinden, die seinen Ruf zerstören wollten und denen das auch gründlich gelang. Weder gaben sich Friedrich II. und sein Vorleser bei ihren Treffen irgendwelchen Obszönitäten hin – sieht man einmal vom oft übermäßigen Weingenuss ab –, noch hätten sich irgendwelche Hofdamen darüber mokieren können. Die geistige Tafelrunde rund um Friedrich war eine reine Herrenrunde, Damen waren nicht erlaubt, es war frauenfernes Gebiet.

Aber das Ende! Julien Offray de La Mettrie, Herr Maschine, in ganz Europa gehasst und verfemt, starb am 11. November 1751, zumindest wurde er an diesem Tag, das notierte die französische Kirche zu Berlin in ihrem Sterberegister, begraben. Am 11. November 1751 starb Jules Offray de La Mettrie, im Alter von 42 Jahren, gebürtig aus St. Malo …, beerdigt am 11. November 1751 auf dem Kirchhof der Friedrichstadt.

Der Papst der Ungläubigen, wie er von seinen Feinden genannt wurde, fand also seine letzte Ruhe in geweihter Erde, und das entgegen seinem ausdrücklichen Willen, da er lieber ohne jedes Zeremoniell in der Erde eines Berliner Gartens verscharrt worden wäre.

Der Säulenheilige der französischen Aufklärung, Voltaire, schien ein ausgesprochener Feind La Mettries gewesen zu sein; in mehreren Briefen aus Berlin, die er später allesamt überarbeitete und verfälschte – was vielleicht ein Hinweis auf die doch nicht so liberale Zensur am Hof Friedrichs II. sein mag –, zog er über La Mettrie, der sich, nun endlich tot, nicht mehr wehren konnte, mehr oder weniger derb her. Gegenwärtig haben wir einen Disput darüber, ob er als gläubiger Christ oder als gläubiger Arzt gestorben ist … Man hat seinen Körper, aufgedunsen und fett wie ein Fass, in die katholische Kirche getragen, wo zu sein er sich wohl wundern wird.

Voltaire schien ebenso brillant als Autor wie nachtragend als Mensch gewesen zu sein, sein giftiger Nachruf wirkt wie die Nachwehe einer alten Kränkung. In einem seiner ersten schöngeistigen Bücher, dem Essai sur l’Esprit et les Beaux-Esprits, urteilte La Mettrie nach anfänglichem Lob über das Genie Voltaire fast vernichtend: Er verfügt über wenig Erfindungsgabe, seine Einbildungskraft ist auf einzelne Kleinigkeiten beschränkt, weswegen man ihn den Poeten des Details zu nennen begonnen hat … Würde er über mehr Phantasie verfügen, so hätte er auch größere Leidenschaften, denn ohne diese wird niemand zum großen Poeten, … und er könnte es doch werden, wäre er nicht so selbstverliebt & würde er von sich nicht so viel Aufhebens in der Öffentlichkeit machen. Das Publikum nämlich … ist niemals dumm, aber diejenigen, die dies glauben, sind lächerlich & anmaßend.

Lächerlich und anmaßend, das konnte ein Voltaire nicht vergessen. Knapp ein Jahr vor La Mettries Pastetentod schrieb Voltaire in einem Brief, datiert mit 6. November 1750:

Es gibt hier … einen zu fröhlichen Menschen; er heißt La Mettrie. Seine Ideen gleichen einem Feuerwerk, immer mit fliegenden Brandraketen durchsetzt. Dieses Getöse amüsiert eine Viertelstunde und ermüdet auf die Länge tödlich. Ohne dass es ihm bewusst worden wäre, hat er eben ein schlechtes Buch geschrieben, das in Potsdam gedruckt worden ist, darin verunglimpft er die Tugend und das Gewissen, lobt das Laster und lädt seinen Leser zu allerhand Unordnung ein, das ganze allerdings ohne schlechte Absicht. In seinem Werk hat es tausend Feuerspuren, aber keine halbe Seite Vernunft, es ist wie ein Blitzgewitter in der Nacht. Vernünftige Leute haben sich nun darangemacht, ihm die Absonderlichkeit seiner Moral aufzuzeigen. Er war sehr erstaunt, er weiß nicht, was er geschrieben hat, und wenn man will, wird er morgen auch das Gegenteil davon schreiben. Dass Gott mich davor bewahre, ihn zu meinem Leibarzt zu nehmen, mit größter Unschuld gäbe er mir ein teuflisches Ätzmittel anstatt Rhabarbersaft, und dann würde er laut loslachen. Dieser merkwürdige Arzt ist Vorleser des Königs, und das Gute daran ist, dass er ihm gegenwärtig die Kirchengeschichte vorlesen muss. Er überschlägt Hunderte von Seiten, um dann bei einer Stelle anzuhalten, wo der König und sein Vorleser vor Lachen beinahe ersticken.

Voltaire beleidigte hier La Mettrie nicht nur als Mensch, sondern auch als Arzt, der er von seiner Ausbildung her eigentlich war; dass der Malouin nun philosophische Schriften verfasste, sahen die Schriftstellerkollegen eher als Bedrohung denn als Bereicherung an. Voltaire reihte sich in seiner Beschreibung in die Gruppe derer ein, die La Mettrie durch üble Nachrede schaden wollten. Warum wollten Voltaire und die anderen Feinde unbedingt beweisen, dass La Mettrie ein schlechter Arzt war? Um ihn endgültig zu vernichten? Die Nachwelt vernimmt nur den Makel, nicht aber den Widerspruch der – wenigen – Fürsprecher.

Dabei war La Mettrie berühmt, sein Leben selbst wie ein Roman, den die interessierte Öffentlichkeit in ganz Europa mit angehaltenem Atem verfolgte. Verfolgt und verfemt, Exilant in Leiden, der liberalen Enklave in den Niederlanden, selbst dort zur Unperson erklärt, schließlich Asylant am Hof Friedrichs des Großen, der sich selbst in seiner Jugend gegen seinen Vater, die Tradition, seine Neigungen auflehnen hätte müssen. Und dann der plötzliche Tod. Julien Offray de La Mettrie wurde nur zweiundvierzig Jahre alt, und rasch wurde gemunkelt, dass der vor Kraft strotzende Bretone, dem jeder eine mehr als gesunde Konstitution zusprach, vergiftet worden sei. Wie anders hätte man sich den plötzlichen Tod erklären können? So wurde La Mettrie, auch abseits seiner Schriften, schließlich zum Mythos.

Was war passiert? Ausgerechnet auf dem Genesungsfest des französischen Gesandten Lord Tyrconnel, dessen Arzt La Mettrie war und den er in den Wochen zuvor geheilt hatte, ereilte den kleinen Bretonen sein Schicksal. Der Preußenkönig Friedrich soll noch versucht haben, La Mettrie von der Teilnahme am Fest abzuhalten, als hätte er geahnt, dass seinem Protegé Übles drohte. Oder hat er etwas gewusst, was die Biografen nicht wissen? Wie dem auch sei. Aus einer Laune oder aus purem Eigensinn heraus nahm sich La Mettrie vor, allein eine ganze Pastete zu essen; als wollte er – wie in seinen Büchern beschrieben – beweisen, dass der Mensch eine bloße Maschine sei, der man alles zumuten könne. Was es genau war, kann man nicht mehr feststellen; ob die Pastete nun vergiftet oder schlicht verdorben war, La Mettrie ging es schlecht. Der Legende nach ließ er sich nicht beirren und – entgegen wohlmeinender Ratschläge anderer – sich mehrmals zur Ader, was seinen Körper entkräftete und schließlich zum Tod führte. Die Maschine hatte aufgehört, sich zu drehen.

Voltaire konnte es sich nach dem Tod von Herrn Maschine nicht verkneifen, ihm eine kleine Spitze nachzuschicken, indem er in einem Brief anmerkte, La Mettrie habe anscheinend eine untröstliche Geliebte hinterlassen, die weder reich noch schön sei und daher darauf angewiesen sei, dass der König ihr eine kleine Rente aussetze.

Aber diese Pastete, warum hätte er sie wider besseren Wissens aufessen sollen? Als heimlichen Selbstmord, wie ein Zeitgenosse anmerkte? Wohl kaum. Und was stimmt eigentlich an dieser Erzählung, die längst Teil des Mythos rund um La Mettrie geworden ist und in zahllosen Variationen immer wieder erzählt wird? Sollte es tatsächlich so sein, dass La Mettrie, der Arzt, der sich ein Leben lang mit Hygiene und Krankheitsprävention beschäftigt hat, bei sich selbst auf einem, was sage ich, auf beiden Augen blind geworden sei? Unwahrscheinlich.

Dazu das Todesdatum, der 11. November, der heute als Beginn des Karnevals, der Fastnacht gilt, das kann nur ein Witz sein. La Mettrie, der Ironiker und Spötter, stirbt gerade an jenem Tag, an dem die Narren Auslauf haben, das wäre ein Treppenwitz der Geschichte, wollte man das glauben. Dazu die Umstände des Ablebens, der so berühmte und vielzitierte Pastetentod. Ist er so geschehen, ist er tragisch, vor allem, da es La Mettrie als Arzt besser wissen hätte können. Aber diese Pastete, was kann man sich darunter vorstellen?

Eine Fleisch- oder eine Gemüsepastete, da gab es Unterschiede. Pastete im Fleischmantel oder Blätterteigpastetchen mit einer Füllung, was hat La Mettrie zu sich genommen? Fest steht, La Mettrie sah schon Monate vor seinem Tod klar, dass ihm seine Feinde einen raschen Tod wünschten und sein Leben – allen Annehmlichkeiten am Hof Friedrich II. zum Trotz – gefährdet war. In einem seiner letzten Bücher schrieb er davon, ob nicht eines Tages auch für ihn der Schierlingsbecher der Lohn seiner gedanklichen Kühnheit sein werde, und nahm in einer anonymen Schrift sein Schicksal vorweg, denn er titelte vielsagend mit Die zu Boden gestürzte Maschine, Oder glaubwürdige Nachricht von dem Leben und sonderbaren Ende des berühmten Arztes de La Mettrie.

Die Legende vom Pastetentod klingt fast nach einer Erfindung Voltaires; der wortgewaltige Dichter und Philosoph liebte solche Bonmots, und wen sein Zorn einmal traf, der kam in wahrhaft unwirtliche Gewässer, mit rauer See voller Gefahren. Der Autor der scharfsinnigen Satire Candide ließ mit seinem Spott in diesem berühmten Buch niemanden aus, am allerwenigsten den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz und seinen Satz von der besten aller möglichen Welten