15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

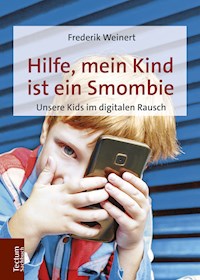

Es bimmelt und klingelt im Restaurant, an der Supermarktkasse und auf dem Spielplatz: Gebannt wie kleine Zombies tauchen die Kinder mit ihren Smartphones und Tablets in digitale Welten ab. Die Eltern bekommen Panik: "Hilfe, mein Kind ist ein Smombie!" Ist das denn noch normal? Oh ja, doch Medienexperte Dr. Frederik Weinert kennt das richtige Rezept für den Umgang mit den digitalen Kids. Sein neues Sachbuch basiert auf seinen Forschungen und Beobachtungen zum kindlichen und jugendlichen Umgang mit Smartphones, Spielekonsolen und den Sozialen Medien. In einer Symbiose aus Medienpädagogik, Kommunikationswissenschaft und Medienlinguistik geht der Autor insbesondere auf die geheimnisvolle Jugendsprache, gefährliche Abenteuer in den Medienwelten und die Chancen der Digitalisierung ein. Es entsteht ein interdisziplinärer Ratgeber für Eltern und Lehrer, der auch zur humorvollen Selbstreflektion anregt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Frederik Weinert

Hilfe, mein Kind ist ein Smombie

Frederik Weinert

Hilfe, mein Kind ist ein Smombie

Unsere Kids im digitalen Rausch

Tectum Verlag

Frederik Weinert

Hilfe, mein Kind ist ein Smombie

Unsere Kids im digitalen Rausch

© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019

E-Pub: 978-3-8288-7172-4

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4266-3 im Tectum Verlag erschienen.)

Umschlaggestaltung: Tectum Verlag, unter Verwendung des Bildes # 181902792 von Georgiy | www.fotolia.de

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet

www.tectum-verlag.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben

sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Inhalt

Einleitung

Teil I: Vom Kind zum Smombie

1. Max und Moritz im Cyberspace

Eine Einführung in die digitale Kindheit

2. Digitale Medienwelten im Überblick

Die magischen Kanäle unserer Kinder

2.1 Soziale Medien im klassischen Sinne

2.2 Soziale Messenger-Dienste

2.3 Wie Handy-Spiele süchtig machen (können)

2.4 Gaming an Spielkonsolen und am Computer

2.5 Streaming-Portale

3. Hirnamputation dank Smartphone?

Ein Exkurs in die Medientheorie nach Marshall McLuhan

Teil II: Kindheit, Jugend und Familie im Lichte der Neuen Medien

1. Die 7 Phasen der kindlichen Digital-Evolution – Von der Kindheit bis zur Nachjugend

1.1 Die kognitiv-modellierende Phase

1.2 Die sozial-mediale Phase

1.3 Die de-domestizierende Phase

1.4 Die multi-existenzielle Phase

1.5 Die trivial-schematische Phase

1.6 Die cyber-sexuelle Phase

1.7 Die elitär-exoterische Phase

2. Sind Online-Freunde gefährlich für mein Kind?

Eine Neudefinition des Begriffs Freundschaft

Teil III: Kommunikation, Sprache und Gefühle

1. Deutsch – Gamer / Gamer – Deutsch

Die verrückte Sprache der „Honks“ und „Kellerkinder“

1.1 Die Gamersprache als Geheimcode

1.2 Vokabeltraining für Eltern und Pädagogen

2. Virtuelle Küsse und sexy Schnappschüsse

Wie Jugendliche im Internet miteinander flirten

2.1 Die Dating-Apps Tinder und Lovoo

2.2 Drei weibliche Flirttypen

2.3 Drei männliche Flirttypen

2.4 Das Phänomen „Benching“

2.5 Das Phänomen „Ghosting“

3. „Online-Dating ist immer ein Risiko“

Interview mit Lea Römer von JUUUPORT e.V.

4. Memes und Insider-Jokes im Internet

Wer sie nicht kapiert, gehört nicht dazu

Teil IV: Digitale Karrieren und Ruhm

1. „Influencer sind nur virtuelle Litfaßsäulen“

Interview mit dem Berliner Schauspieler Julian F. M. Stoeckel

2. „Influencer sind die neuen Stars“

Interview mit Ravi Walia und Influencerin Carolin Dumler

3. Faszination Gaming

Wie das digitale Spielen Jung und Alt vereint

4. Aufstieg und Fall in „Forge of Empires“

Der schmale Grat zwischen Spaß und Spielsucht

Teil V: Gefahren im digitalen Zeitalter

1. Gewaltvideos und Selbstverfremdung

Risiken und Nebenwirkungen in digitalen Welten

1.1 Abhängigkeit und Sucht

1.2 Selbstverfremdung

1.3 Menschenverachtende Inhalte

1.4 Sexuelle Übergriffe in digitalen Privaträumen

1.5 Cyber-Mobbing als digitale Gewalt

2. „Cyber-Mobber greifen rund um die Uhr an“

Klartext-Interview mit Lea Römer von JUUUPORT e.V.

Teil VI: Ein Handyfahrplan für Kids

1. Warum ein Handyfahrplan für Kinder so wichtig ist

2. „Ich wahre die Privatsphäre meiner Kinder“

Interview mit der Schauspielerin Yasmina Filali

3. Handyfahrplan by Yasmina Filali

10 Regeln zur Smartphone-Nutzung für Kinder

Teil VII: Fazit und Ausblick

Empfohlene Literatur

Anmerkungen

Einleitung

„Immer mehr Kinder und Jugendliche werden in Unfälle verwickelt, weil sie durch ihre Smartphones abgelenkt sind.“1 Das ist keine spekulative Binsenweisheit, sondern das wissenschaftliche Ergebnis einer Untersuchung der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie des Universitätsklinikums Leipzig (UKL). Ärzte der UKL „haben nun die weltweit erste Fall-Serie von Unfällen bei Kindern und Jugendlichen veröffentlicht, bei denen die Nutzung von Smartphones eine Rolle spielte“2. Untersucht wurden Fälle aus den Jahren 2008 bis 2018. Laut Studie sind vor allem Mädchen gefährdet. Eine 16-Jährige fiel durch ein Glasdach, während sie versuchte, ein Selfie zu machen. Einige Kleinstkinder erlitten leichte Blessuren3. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.

In vielen Ländern gibt es mittlerweile „Smombie-Pfade“. Das sind spezielle Fußwege für unaufmerksame Smartphone-Nutzer. In Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, müssen die Fußgänger nicht einmal mehr aufblicken, weil ein Gehweg mit weißen Pfeilen auf dem Boden den Weg vorgibt.4 Das mag eine geschickte PR-Aktion sein, um als Stadt besonders modern zu erscheinen. Doch die Aktion hat einen wahren Kern, wie ein Blick nach Deutschland zeigt: Kinder und Jugendliche laufen mit Ohrstöpseln durch die Welt, kleben mit ihren Augen am Display ihres Smartphones, ohne die wirklich schönen Dinge um sich herum überhaupt noch wahrzunehmen. Lieber fotografieren sie sich alle fünf Minuten, um die Selfies dann auf Facebook, WhatsApp und Instagram hochzuladen. Mädchen halten das Smartphone in der Hand, wenn sie mit ihrem Pferd einen Ausritt machen. Jungs fahren einhändig Fahrrad, um nebenbei Sprachnachrichten zu verschicken. Das ist nicht nur gefährlich, auch der der Erholungseffekt dieser Aktivitäten ist gleich null.

Eltern gehen mit schlechtem Beispiel voran. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Heimatstadt Passau. Es ist ein schöner Sommertag in der freien Natur. Beim Wandern entdecke ich eine Familie: Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Sie alle sitzen nebeneinander auf einer Bank – wie Hühner in einer Legebatterie. Der Vater und die Mutter halten ein Tablet in der Hand, die Kids spielen an ihren Smartphones herum. Sie sprechen kein Wort miteinander, sie sitzen einfach nur da und berauschen sich. Aber nicht an der Natur: Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, doch diesen vier Menschen ist das egal. Die digitale Welt scheint viel spannender zu sein. Freunde und Bekannte berichten mir von ähnlichen Situationen. Smartphones und das mobile Internet haben unser soziales Zusammenleben offensichtlich bereits stark verändert – und das ist erst der Anfang.

Die repräsentative „Kinder-Medien-Studie 2018“ ergab, dass sich 41 Prozent der Kinder ein Handy oder Smartphone wünschen, „gefolgt von der Spielekonsole mit 33 Prozent und dem eigenen Tablet mit 32 Prozent“5. Befragt wurden übrigens Kinder zwischen 4 und 13 Jahren. Erschreckend: Laut Studie besitzen 44 Prozent der Achtjährigen ein Handy oder Smartphone, bei den Zehnjährigen sind es 71 Prozent, bei den Zwölfjährigen satte 90 Prozent.6 Smartphones sind dabei nicht nur Spiel- und Kommunikationsgeräte, sondern in erster Linie auch Statussymbole. Kinder, die ohne solche Geräte herumlaufen, haben soziale Nachteile, weil sich die Kommunikation unter Gleichaltrigen zunehmend online abspielt.

Bei den Eltern gibt es zwei Lager: Die einen sind schockiert, weil die Kids so viel Zeit im Cyberspace verbringen. Die anderen freuen sich insgeheim über die ständige Erreichbarkeit der Kids, denn so haben die Eltern die volle Kontrolle – was natürlich ein Irrglaube ist. Tracking-Apps ermöglichen zwar die Überwachung der Kinder, doch dieser Trend kann das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstören. Beim Tracking können Eltern auf einer digitalen Karte sehen, wo sich das Smartphone des Kindes gerade befindet. Außerdem lässt sich ein „Geozaun“ errichten: Überschreitet das Kind diese Grenze, wird ein Alarmsignal an die Eltern verschickt. Einige Apps bieten sogar eine Wanzenfunktion an. Ich bin froh, in den 80er- und 90er-Jahren aufgewachsen zu sein. Apropos Nostalgie: Ich erinnere mich an die Star-Trek-Folge „Gefährliche Spielsucht“, die am 26. Oktober 1991 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Commander Riker bringt ein elektronisches Spielgerät aus dem Urlaub mit auf die „Enterprise“. Schon bald macht das Gerät auf dem Raumschiff die Runde, bis die ganze Mannschaft süchtig danach ist. Das fiktive Spielgerät belohnt die Spieler nämlich mit einem körperlichen Glücksgefühl. Heute ist dieses Spielgerät Realität. Es nennt sich Smartphone, und wir nutzen es jeden Tag.

Kinder sind im Internet vielfältigen und nicht zu unterschätzenden Gefahren ausgeliefert. Die entsprechenden Zusammenhänge werden von den meisten Eltern und Pädagogen nicht richtig erkannt. Sie ignorieren die Risiken und nehmen die Bedürfnisse der Kids nicht ernst, die in den digitalen Welten sowohl nach Selbstverwirklichung als auch nach Selbstdarstellung streben, die beide mit dem Drang (oder gar Zwang?) nach Selbstbestätigung einhergehen. Gerade die Sozialen Medien wie Facebook und Instagram bläuen uns täglich ein, wie wichtig virtuelle Likes und Herzchen für das eigene Selbstwertgefühl sind. Ähnlich ist es in Online-Spielen. Nur wer in den Ranglisten ganz weit oben steht, wird respektiert. Auch sehr viele Erwachsene haben ihren Online-Konsum nicht im Griff. Wie also sollen das die Kinder und Jugendlichen hinbekommen?

Endlich geschieht etwas, die Problematik wurde erkannt. Medienerziehung und Medienpädagogik gelten als notwendig. In diesem Buch zeige ich, wie wichtig Empathie und Verständnis für die Kids ist, die sich mit ihren Smartphones in den digitalen Welten austoben. Gerade dadurch wird deutlich, dass die Kids nicht allein gelassen werden dürfen und ab sofort digital begleitet werden müssen. Wir alle, vor allem Eltern und Pädagogen, müssen die Kinder und Jugendlichen schützen, aber auch respektieren. Weder pauschale Verurteilungen noch lehrerhafte Unterweisungen werden genügen. Vielmehr braucht es eine Auseinandersetzung mit den grundlegenden psychologischen, sozialen und technologischen Mechanismen, um die Hilflosigkeit zu überwinden.

Gebannt wie kleine Zombies tauchen die Kids mit ihren Smartphones und Tablets in ihre Social-Media- und Spielwelten ab. Und wir alle bekommen Panik: „Hilfe, mein Kind ist ein Smombie!“ Die Panik ist verständlich, hilft aber nicht weiter. In diesem Buch präsentiere ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das richtige Rezept für den Umgang mit den digitalen Kids. Es basiert auf eigenen Forschungen und Beobachtungen zum kindlichen und jugendlichen Umgang mit Smartphones, Spielekonsolen und den Sozialen Medien. Es decodiert die geheimnisvolle Jugendsprache, erzählt von gefährlichen Abenteuern in den neuen Medienwelten und deckt die Chancen der Digitalisierung auf. Damit ist ein interdisziplinärer Ratgeber für Eltern und Lehrer entstanden, der auch zur humorvollen Selbstreflexion anregen soll. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen – sofern Sie zwischen der letzten WhatsApp-Nachricht der Yogachatgruppe und dem nächsten Foto, das Ihr Arbeitskollege gerade von seinem Restaurantbesuch postet, etwas Zeit finden.

Passau im Juni 2019 Dr. phil. Frederik Weinert

Teil I: Vom Kind zum Smombie

1. Max und Moritz im Cyberspace

Eine Einführung in die digitale Kindheit

„Er kommt gleich“, ruft Max seinem Kumpel Moritz zu. Die besten Freunde warten auf den Schnellzug. Das Geräusch der Maschinen wird lauter, der Zug rauscht heran. Plötzlich ertönt ein schrilles Warnsignal. „Jetzt, jetzt!“, schreit Max. Moritz zückt sein Smartphone und setzt sich auf die Bahngleise. Er grinst in die Kamera und drückt ab. Genau in diesem Moment ist ein lautes Quietschen zu hören. Der Zug bremst, und Moritz springt dem Tod gerade noch so von der Schippe. Die Lausbuben rennen weg und lachen. „Das wird das Foto des Jahres“, freut sich Moritz. Max klopft ihm bewundernd auf die Schulter: „Yeah, Mann!“

Zwischen Oktober 2011 und November 2017 kamen 259 Menschen beim Knipsen eines Selfies ums Leben. Das fanden Forscher der Universität Bhopal (Indien) heraus, die allerdings nur Berichte in englischer Sprache analysierten.7 Allein aus diesem Grund dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen. Es scheint derzeit der ultimative Kick zu sein: Selfies auf Klippen, Bahngleisen, vor gefährlichen Wildtieren oder in der Nähe einer gigantischen Welle. Im Februar 2019 wurde die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Hof gesperrt, „weil ein Pärchen auf der Göltzschtalbrücke im Vogtland Selfies machen wollte“.8

Auch Promis, für die viele Kinder und Jugendliche schwärmen, machen den Quatsch um gefährliche Selfies mit. Anne Wünsche, Jahrgang 1991, ist Star der Serie Berlin – Tag & Nacht. Sie hat unglaubliche 415.000 Fans auf Instagram.9 Und was macht Anne Wünsche? Das TV-Sternchen setzt sich auf eine Straße – direkt hinter einer Kurve! –, lässt sich fotografieren und schreibt dazu: „Die Entfernung zwischen deinen Träumen & der Realität nennt man Disziplin.“10 Immerhin bekommt Anne Wünsche sehr viel mediale Aufmerksamkeit – und vor allem darum geht es, wenn man in den Sozialen Medien erfolgreich sein möchte. Ebenso im Trend liegen aber auch geschmacklose Selfies. Im Januar 2016 posiert Carmen Geiss, bekannt aus der Trash-Sendung Die Geissens, in Kolumbien „mit einem offenbar berauschten Bettler in Lumpen“.11 Das Selfie kommentiert sie mit den Worten: „Aber modisch ist er!!!“ Die Konsequenz: Der Münchener Reiseshoppingsender Sonnenklar-TV beendet die Zusammenarbeit mit den Geissens.

Selfies dienen der digitalen Selbstdarstellung und sind bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Das Rechtschreibwörterbuch Duden definiert Selfie als „spontan aufgenommenes Selbstporträt einer oder mehrerer Personen“12 mithilfe eines Smartphones oder Tablets. Die (vermeintliche) Spontaneität ist das Erfolgsrezept in den Sozialen Medien. In Wahrheit machen sich die Kids im Vorfeld aber sehr wohl Gedanken, welches Fotomotiv die Internetgemeinde begeistert. Ein Selfie mit der Oma? Uncool. Ein Selfie mit einem bekannten Fußballer? Bisschen cool. Ein Selfie vor einem geilen Sportwagen? Sehr cool. Ein Selfie auf einer Klippe mit perfekter Aussicht? Extrem cool.

Digitale Streiche im Milieu

Die Sozialen Medien sind Unterhaltungsmedien. Bereits 2014 ließ die sogenannte Biernominierung aufhorchen. Egal ob Teenie, Bürgermeister oder Familienvater: Menschen exen vor laufender Kamera einen halben Liter Bier „und bestimmen über Facebook Freunde, die es ihnen gleichtun sollen“.13 Es entsteht ein viraler Effekt. Bei diesem Phänomen verbreiten sich Videos, Bilder und Texte im Eiltempo – und jeder will dabei sein oder es zumindest gesehen haben. Wie lässt sich ein solcher Internet-Hype erklären? „Der Sinn ist, selbst mal diese fünf Minuten Ruhm zu haben, im Mittelpunkt zu stehen, die Kamera auf sich zu halten, in der Hoffnung, gelobt zu werden oder Likes zu bekommen“.14 Unterhaltung allein scheint es also nicht zu sein, auch Selbstbestätigung ist ein ganz wichtiges Motiv, wenn Menschen in den Sozialen Medien erfolgreich mitmischen wollen.

Der deutsche Soziologe Gerhard Schulze erkannte bereits 1992 so etwas wie eine Erlebnisgesellschaft, die er in fünf Milieus unterteilte. Das Unterhaltungsmilieu, dem vor allem junge Menschen angehören, manifestiert sich demnach durch das Streben nach Stimulation und Bedürfnisbefriedigung.15 Schulze ist der Meinung, dass das Unterhaltungsmilieu nur „wenig in der Öffentlichkeit sichtbar“ ist, weil die Jugendlichen in „Angebotsfallen“ wie beispielsweise Kinos, Videotheken und Fitnessstudios verschwinden.16 Das war damals, vor gut zwei Jahrzehnten. Inzwischen haben die Sozialen Medien das grundlegend geändert, denn nun gehen die Kids nicht einfach ins Kino, sondern teilen das ganz bewusst auf Facebook und Instagram mit. Das hat immer ein bisschen was von Selbstinszenierung. Im Fitnessstudio stellen sich die Boys und Girls halb nackt vor den Spiegel, fotografieren sich mit dem Smartphone und laden das sexy Selfie, ohne weiter darüber nachzudenken, ins Internet hoch. Analoge Videotheken gibt es heute kaum noch. Stattdessen gilt die jugendsprachliche Floskel „Netflix & Chill“, die unter jungen Menschen übrigens auch als Code für unverbindlichen Sex Verwendung findet.

Die Sozialen Medien mit ihren halb nackten Selfies und schrillen Gags werden regelrecht konsumiert. Allmählich schwappt der Konsumrausch vom sumpfigen RTL-Dschungelcamp in die digitale vernetzte Welt, wo nun fast jeder ein kleiner Star sein kann. Die mediale Selbstdarstellung der Kids korreliert mit dem Wunsch nach Selbstverwirklichung. Neben dem Unterhaltungsmilieu gibt es nämlich auch das Selbstverwirklichungsmilieu, das der Philosophie aus Narzissmus und Perfektion folgt.17 Besonders die Stileigenschaften „ausgefallen“, „originell“, „cool“ und „provozierend“ sind im Selbstverwirklichungsmilieu sehr angesagt.18 Diese soziologischen Erkenntnisse, die weit über 20 Jahre alt sind, lassen sich wunderbar auf das digitale Zeitalter übertragen: Nur wer originell, cool und provokant ist, fällt in den Sozialen Medien – und damit anderen Menschen – auf. Und nur wer auffällt, bringt es vielleicht irgendwann zum Social-Media-Star oder findet eine andere Form der digitalen Anerkennung.

Ein Schwenk auf das Videoportal YouTube zeigt, welche Form der Unterhaltung bei den Kindern und Jugendlichen im Trend liegt. Besonders beliebt ist der sogenannte „Prank“. Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet Streich. Im Deutschen gibt es bereits das Verb pranken, zum Beispiel in dieser Verwendung: „Hey, lass uns nachher den Mathelehrer pranken!“ Und was passiert, wenn man die Schlagwörter Prank und Lehrer in die YouTube-Suche eingibt? Richtig, das beliebte Videoportal schlägt das Video „16 Pranks für die Schule“ vor, das über eine Million Abrufe verbuchen kann.19 Doch ob es wirklich eine gute Idee ist, den Lehrer mit einer Wasserbombe zu überraschen? Da ist es doch viel harmloser, die eigenen Freundinnen und Freunde zu veräppeln – könnte man glauben.

Es ist Weihnachten 2016 im beschaulichen Wickede (NRW). Fünf junge Leute zwischen 15 und 22 Jahren wollen ihren schlafenden Kumpel erschrecken. Einer der Jungs holt eine Kettensäge und startet sie neben dem schlafenden 18-Jährigen. Die Kamera läuft mit, denn der Prank soll später zur allgemeinen Belustigung ins Internet gestellt werden. So zumindest ist der Plan. Plötzlich wacht der Kumpel auf und schlägt aus Reflex nach der laufenden Kettensäge. Er verletzt sich schwer. Die jungen Leute, darunter auch zwei Mädchen, sind geschockt. Der Verletzte wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei stellt das Video sicher.20 Berüchtigt ist der Bomben-Prank des YouTube-Stars „ApoRed“. Satte 2,5 Millionen Abonnenten, darunter vor allem Kinder und Jugendliche, folgen ihm auf YouTube. Was war passiert? ApoRed warf Passanten eine Tasche vor die Füße und rief: „Lauft lieber, wenn euch euer Leben etwas wert ist!“21 Das Hamburger Amtsgericht verurteilte den jungen Mann „zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten sowie 200 Sozialstunden“ (ebd.). Die Erwachsenenwelt rümpft (wohl aus gutem Grund?) die Nase, doch die Jugend bewundert solche Aktionen. Anders lassen sich die vielen Klicks nicht erklären.

Menschliche Bedürfnisse

Viele Menschen inhalieren die Medien geradezu. Das gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern vor allem auch für Erwachsene. In den Sozialen Medien passiert immer etwas. Blinkt das Smartphone mehrfach am Tag auf, entsteht schnell das Gefühl, dass irgendjemand an einen denkt. Bunte Mini-Spiele und Chats mit Bekannten und Unbekannten füllen den Alltag mit Leben. Zwischendrin sorgen Katzenvideos, Zeitungsmeldungen und Kettenbriefe für Abwechslung. Gelegentlich und wohl eher im Hintergrund stellt sich die Frage: Warum machen wir das?

Menschen nutzen Medieninhalte ganz gezielt, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das belegt der Uses-and-Gratifications-Ansatz. Es wird davon ausgegangen, „dass die Mediennutzung intentional und bedürfnisorientiert erfolgt“.22 Es kann sich um basale Bedürfnisse oder den Wunsch nach konkreten Problemlösungen handeln.23 Die Bedürfnispyramide nach Maslow nennt beispielsweise Sozialbedürfnis, Anerkennung und Wertschätzung sowie Selbstverwirklichung als Grundbedürfnisse. Die passive Rezeption, die für die klassischen Massenmedien (Zeitungen, Fernsehen, Radio) charakteristisch ist, schlägt in den Sozialen Medien in eine aktive Rolle um. „Es werden normbrechende Bilder, Videos und Beiträge“ veröffentlicht, weshalb der Eindruck entsteht, „dass das Medienpublikum abstumpft“.24 Alles muss immer lauter, schriller und bunter sein, um überhaupt noch herauszustechen.25 „Die Sozialen Medien sind Fastfood für die Sinne“.26 Das ist gar nicht mal schlecht, denn in der Kürze liegt bekanntlich die Würze – und der schnelle Austausch untereinander ist ein großer Vorteil der Sozialen Medien und Messenger-Dienste wie beispielsweise WhatsApp.

Gesellschaften erzeugen oftmals Güter, die der Bedürfnisbefriedigung dienen.27 Steht die Befriedigung möglichst vieler Bedürfnisse durch Konsum im Vordergrund, spricht man von einer Konsumgesellschaft. Viele denken in diesem Zusammenhang an teure Smartphones, riesige Flachbildfernseher, schnelle Autos und exklusive Handtaschen. Die Sozialen Medien haben jedoch inzwischen einen Paradigmenwechsel herbeigeführt. Nun sind es die Menschen selbst, die Produkte in Form von User Generated Content herstellen, also beispielsweise Texte, Bilder, audiovisuelle Storys, Sprachnachrichten und Memes (oftmals lustige Motive aus Text und Bild). Kultur wird zur Ware. Damit erscheint der Begriff der Kulturindustrie ganz passend, den Max Horkheimer und Theodor W. Adorno bereits 1944 geprägt haben.28 Dating-Apps wie Tinder, die bebilderten Produktkatalogen ähneln, lassen auch Menschen wie austauschbare Güter erscheinen. Das wiederum spiegelt sich im oberflächlichen Umgang miteinander wider.

Mittlerweile ist bewiesen, dass die für Soziale Medien typischen Likes das Belohnungszentrum im Gehirn aktivieren. „Die Wirkung der [sozialen]29 Netzwerke im Hirn ist bisweilen vergleichbar mit der von Schokolade.“30 Beiträge und Bilder, die in den Sozialen Medien bereits viele Likes erhalten haben, werden als bedeutsamer wahrgenommen als Beiträge, die wenig Likes erhalten haben.31 Das erinnert an das Prinzip der Schweigespirale, die besagt, dass sich viele Menschen nur dann öffentlich zu ihrer Meinung bekennen, wenn sie davon ausgehen, das allgemeine Meinungsklima hinter sich zu haben.32 Ein gut gepflegter Social-Media-Account mit vielen Freunden, Abonnenten, häufig kommentierten Bildern und entsprechenden Likes wirkt wie der dokumentierte Nachweis sozialer Anerkennung. Dieses psychologische Phänomen nennt sich Social Proof. Es ist ein natürliches Bedürfnis des Menschen, sich geliebt zu fühlen. Vor allem wenn Komplimente in der Familie oder Schule ausbleiben, erweisen sich die Sozialen Medien für Kinder und Jugendliche als besonders attraktiv. Hier können sich die Kids so darstellen, wie sie gesehen und wahrgenommen werden wollen. Das lässt aufhorchen.

Mediale Behütung

Die Stöpsel sind im Ohr, der Kopf ist gesenkt und die Gedanken kreisen nur noch um das Smartphone. Die Kids kommunizieren jugendsprachlich, indem sie chillen, checken und bashen. Die Eltern verstehen kein Wort und glauben, dass eine vernünftige Kommunikation am Mittagstisch schon bald nicht mehr möglich sein wird. Die Verwandlung in einen Smombie scheint in vollem Gange. Was kafkaesk klingt, sollte allerdings mit ein bisschen mehr Humor und Gelassenheit genommen werden. „Smombie“ ist eine Wortkreuzung aus Zombie und Smartphone und eines der wichtigsten Jugendwörter der letzten Jahre. 2015 gewann es den Wettbewerb zum Jugendwort des Jahres. Danach beschreibt „Smombie“ jemanden, „der von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt, weil er nur noch auf sein Smartphone starrt“.33 Das klingt arg nüchtern. Sind Smombies nicht vielleicht eher kleine süße Wesen, die überdreht auf den Spielplatz rennen und dann putzig in den Sandkasten stolpern, weil die Augen am Handy kleben?

Der kleinen Lena ergeht es tatsächlich so. Sie plumpst in den Sandkasten, und das superneue Handy fällt ihr aus der Hand. Plötzlich erklingt ein hubschrauberartiges Geräusch. In dürren Blättern säuselt der Wind, es sind die Helikopter-Eltern, sie suchen ihr Kind. Die kleine Analogie auf Johann Wolfgang von Goethes „Erlkönig“ verdeutlicht die Dramatik, die schnell entsteht, wenn übervorsichtige Eltern um ihr Kind bangen. Oft macht man sich in Büchern über solche Mütter und Väter lustig, die ihre Kinder überbehüten und wie im Hubschrauber ständig um sie kreisen. Was den Umgang mit Smartphones und Tablets betrifft, ist ein wachendes Auge allerdings tatsächlich wichtig. Schließlich findet die Primärsozialisation in der Familie statt – und dazu gehört auch die Medienerziehung.

Die behütend-pflegende Medienerziehung ist ein bewährtes Konzept der Medienpädagogik.34 Anfang des 20. Jahrhunderts wurde vor „Schmutz und Schund“ in den Groschenheften gewarnt,35 heute ist es „der digitale Trash (Hetzparolen, Gewaltvideos, Nacktbilder etc.), der den Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen in den Sozialen Medien zum Risiko macht“.36 Die behütend-pflegende Medienerziehung möchte die Kinder und Jugendlichen vor medialen Gefahren behüten und beschützen. Dieser bewahrpädagogische Ansatz hat allerdings den Schwachpunkt, dass die Kids grundsätzlich als „unmündige Rezipienten verstanden“37 werden – „ohne Chance zur Auseinandersetzung“38. Es besteht kein Zweifel daran, dass Kinder und Jugendliche bis zu einem gewissen Grad schutzbedürftig sind. Doch wie weit dürfen und sollten Eltern gehen?

Viele, viele bunte Smileys

Sie sind bunt. Sie sind lustig. Sie sind süß. Die Rede ist nicht von den Smarties, einer beliebten Nascherei für Kinder, sondern von den Emojis im Messenger-Dienst WhatsApp. Emojis – sie werden auch Emoticons oder Smileys genannt – sind kleine Comic-Gesichter, die Anhaltspunkte über den Gesprächsinhalt und die Stimmung geben. Es handelt sich um nonverbale Zeichen, die im WhatsApp-Chat die Gestik, Mimik und den Blickkontakt ersetzen.39 Werden die bunten Gesichter allerdings falsch interpretiert – und es gibt Hunderte von ihnen –, können sie auch Missverständnisse auslösen. Dennoch macht die digitale Unterhaltung einfach mehr Spaß, wenn die niedlichen Emojis über den Bildschirm tanzen. Um WhatsApp kommen die Kids sowieso nicht mehr herum, denn so ziemlich jeder nutzt die coole Smartphone-App. Wer eine normale SMS ohne Emojis verschickt, gilt als altbacken und macht sich zum Außenseiter. Die neue Jugendkultur kennt hier kein Erbarmen.

Rund 100.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind süchtig nach Sozialen Medien. Das ergab eine Umfrage der Krankenkasse DAK.40 Ein weiteres Ergebnis der Studie ist: 85 Prozent der 12- bis 17-jährigen Kids nutzen etwa drei Stunden täglich digitale Dienste wie WhatsApp, Instagram und Snapchat. Programme wie WhatsApp sind natürlich komfortabel. Ohne viel Aufwand lassen sich Texte, Bilder und Sprachnachrichten verschicken – beliebig lang und ohne Begrenzung. Vor 15 Jahren gab es so etwas noch nicht. Die schlichte SMS war auf 160 Zeichen begrenzt. Die Kinder von damals, die jetzt im Erwachsenenalter sind, mussten sich Kürzel wie hdl, lol und brb einfallen lassen, um Zeichen zu sparen. Heute sind die Textnachrichten der Kids teilweise seitenlang, verziert mit Emojis und aufgestylten Bildern. Es sind digitale Geschichten, die sich die Kinder und Jugendlichen erzählen. Manchmal versinken die Kids zu sehr in diesen Geschichten – vor allem emotional.

Emojis tragen zur Emotionalisierung von Chat-Texten bei. Beliebt ist der Tränen lachende Smiley, den viele Kids reflexartig hinter jede Nachricht setzen. Auf diese Weise schwingt immer eine gewisse Leichtigkeit mit. Mit ihm macht man in der Regel nichts falsch, und die Kommunikation läuft unbeschwert und lustig weiter, auch wenn der Inhalt nicht immer lustig ist. Das erinnert an die amerikanischen Sitcoms mit künstlichen Lacheffekten. Hinzu kommen viele andere freundliche Smileys, lustige Tier-Emojis (Hunde, Pferde, Affen etc.), Mode-Accessoires, Herzchen und Knutsch-Smileys. Insgesamt lassen sich die Emojis so anordnen, dass eine emotionale Steigerung möglich ist. Schnell entsteht eine Gefühlsillusion. Der WhatsApp-Chat wirkt entsprechend bunt und emotional aufgeladen. Es entsteht eine digitale Wohlfühloase, die sich jedoch als Fata Morgana entpuppen kann. Verlagert sich das Gespräch nämlich ins echte Leben, ist die Kommunikation möglicherweise plötzlich steril.

Der böse Wolf

„Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship“, so lautet ein bekannter Werbeslogan. Teenager sind auf der betreffenden Plattform zwar nicht unterwegs, doch der Slogan hat einen wahren Kern: Menschen bauen im Internet Gefühle zueinander auf, ohne dass sie sich persönlich kennen. Manchmal entstehen daraus echte romantische Beziehungen. Allerdings: Happy End und Horror liegen nahe beieinander.

Während die einen verliebt durch die Straßen schlendern, landen die anderen in der Venusfalle. Hinterhältige Heiratsschwindler sind im Cyberspace auf der Pirsch nach einsamen Herzen, die sich nach Liebe sehnen. Die Chat-Kommunikation zieht sich über Wochen hin, bis sich eine Bindung aufgebaut hat. Dann bittet der andere, den man doch inzwischen so gut zu kennen glaubt, plötzlich um Geld, weil er sich das Flugticket nicht leisten kann. Im rosaroten Rausch der Gefühle wird die gewünschte Summe überwiesen. Plötzlich ist Funkstille, und die große Liebe verschwindet wie ein Geist. Das Vorspielen von Gefühlen über das Internet nennt sich Romance Scamming.41 Das Phänomen betrifft vor allem Erwachsene. Wie aber sollen Kinder und Jugendliche erkennen, wer es mit ihnen im Internet gut meint und wer nicht, wenn schon Erwachsene gar nicht so selten blind in die Falle tappen?

Die Medien – also auch die Sozialen Medien – erschaffen neue Wirklichkeiten, die einer Inszenierung gleichen.42 Viele Menschen verkleiden sich in den virtuellen Welten, indem sie Pseudonyme, falsche Namen und vorgespielte Identitäten annehmen. Das erinnert an das Märchen „Rotkäppchen“ der Brüder Grimm. Ein böser Wolf verkleidet sich als Großmutter und frisst das kleine Mädchen Rotkäppchen, das sich zu nahe an die falsche Großmutter heranwagt. „Das Vorspielen von Tatsachen, Gefühlen und Identitäten ist ein Social-Media-Trend“.43 Gefährlich ist die sogenannte Sexpressung. Die Täter gaukeln männlichen Teenagern vor, sie beim Onanieren über die Webcam gefilmt zu haben. Dann wird Geld gefordert – und oft bezahlen die Opfer aus Scham. Genau aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die oftmals eingebaute Webcam mit einem Klebeband zu versiegeln. Sicher ist sicher.

Nicht immer stehen kriminelle Motive im Vordergrund. Auch gekränkte Eitelkeit kann die Kommunikation in den Sozialen Medien auf bedenkliche Pfade lenken. In Beziehungen zwischen Teenagern geht es oftmals heiß her. Die Textnachrichten sind erotisch angehaucht. Der WhatsApp-Versand schlüpfriger Nachrichten nennt sich Sexting. Vor allem weibliche Teenager verschicken dann auch irgendwann Nacktbilder an den Freund – als Liebesbeweis. Doch bald läuft die Beziehung nicht mehr gut, und das Mädchen will sich trennen. Der Kerl nutzt die Nacktbilder als Druckmittel. Noch schlimmer: Er verschickt die Bilder an seine Kumpels, so geschehen im niederbayerischen Passau.44 Die Eigendynamik der Sozialen Medien führt dazu, dass sich solche Bilder innerhalb weniger Stunden verbreiten. Und vor allem: Die digitale Bloßstellung ist nicht rückgängig zu machen – das traumatische Erlebnis sowieso nicht.

Held in der Scheinwelt

Die klassischen Medien haben verschiedene Funktionen, allen voran die Herstellung von Öffentlichkeit. Medien übernehmen allerdings auch die Erziehungs- und Sozialisierungsfunktion.45 Das gilt auch für die Sozialen Medien, in denen eine bestimmte Form des Lebens vorgelebt wird, die viele Menschen als nachahmenswert empfinden. Das liegt beispielsweise an der Macht der Sekundärerfahrung.46 Was ist unter Sekundärerfahrung zu verstehen? Kinder und Jugendliche folgen Influencern, Sportlern, Musikern und anderen Künstlern in den digitalen Netzwerken. Mehrfach am Tag klicken sich die Kids rein, um die neuesten Bilder und Textbeiträge zu erhaschen. Zu sehen sind tolle Urlaubsbilder, teure Autos, wunderschöne Hochsteckfrisuren und andere prestigeträchtige Postings. Die Kids machen diese Erfahrungen zwar nicht selbst, doch sie erleben sie digital in trauter Gemeinschaft mit ihren Idolen.

Die Kinder verbringen sehr viel Zeit online. Sie sitzen vor den Bildschirmen und saugen die farbenfrohen Fotos, Videos und Texte auf. Das erinnert an das Kinderbuch Frederick. Frederick ist eine Feldmaus, die bunte Farben sammelt. Frederick macht das, damit er es an tristen Wintertagen schön warm hat. Egal ob bunte Handyspiele, lustige WhatsApp-Chats mit Emojis, Urlaubsbilder auf Instagram oder der neueste Klatsch und Tratsch auf Facebook: Solche „Farben“ stehen in den Sozialen Medien für menschliche Wärme. Die Kinder machen Erfahrungen, ohne das Kinderzimmer verlassen zu müssen. YouTube-Stars erklären in ihren Videos, wie die besten Fußballtricks funktionieren. Weibliche Influencer geben den Fans wertvolle Schminktipps. Die Kids wollen zwar nicht bei der Garten- und Hausarbeit mithelfen, spielen auf ihren Computern und Konsolen allerdings den „Landwirtschafts-Simulator“. Beim Daddeln mit den digitalen Geräten macht halt alles Spaß – sogar profaner Ackerbau!

Die Interaktion in und mit den digitalen Medien kann das kindliche (wie übrigens auch manches erwachsene) Selbstbewusstsein steigern. Schüchterne Menschen inszenieren sich lebenslustig und farbenfroh. Tag für Tag trudeln neue Likes, Abonnenten und vielleicht sogar Freundschaftsanfragen ein. Die regelmäßige Selbstbestätigung, die die Kids in den Sozialen Medien erleben, wird zur Gewohnheit. Soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook bieten im Gegensatz zur Schule eine wahre Wohlfühlwelt. Es entwickelt sich jedoch auch eine Abhängigkeit. Und irgendwann muss die tägliche Dosis gesteigert werden. Was sind denn schon 15 Likes auf ein Foto, wenn es 150 sein könnten? Irgendwann kommt es zur Like-Sucht. Schlimm wird es, wenn die Likes plötzlich ausbleiben. Das ist wie ein „kalter Entzug“. Es tritt eine kognitive Dissonanz auf, weil die eigenen sozialen Erwartungen in der digitalen Welt doch nicht erfüllt werden. Das kann negative Auswirkungen auf die kindliche Psyche haben.

Das verfremdete Gesicht

Das Teilen von Fotos und Erinnerungen mit Freunden und Verwandten in den Sozialen Medien ist etwas Schönes. Die Tante wohnt in Amerika? Kein Problem, denn zum Glück gibt es Programme wie Skype und FaceTime, die kostenlose Video-Telefonie ermöglichen. Gefährlich wird es, wenn in den Sozialen Medien und Messengern nur noch miteinander kommuniziert wird, um soziale Bestätigung zu erhalten. Die einen veröffentlichen schöne Bilder und Texte, um ihr Leben und ihre Gedanken mit Freunden zu teilen. Die anderen veröffentlichen Bilder und Texte, weil sie sich ein positives Feedback davon versprechen, das in Form von Likes, Instagram-Herzchen, Komplimenten und Kommentaren tatsächlich messbar ist. In gewisser Weise handelt es sich bei diesen digitalen Bekundungen um eine ideelle Währung, die den ‚Marktwert‘ eines Menschen in den Sozialen Netzwerken erhöht. Diese gelebte Oberflächlichkeit ist ein Grund, warum es den Kids wichtig ist, im Netz beliebt zu sein. Der Junge, der in der Schule als Turnbeutelvergesser abgestempelt wird, ist im Internet vielleicht der Star – weil er einen eigenen YouTube-Kanal hat und sich medial zu inszenieren weiß.

Der „Social-Media-Narzissmus lässt sich […] wissenschaftlich belegen“.47 Damit ist weniger die narzisstische Persönlichkeitsstörung gemeint als vielmehr eine (negativ gefärbte) Persönlichkeitsvariable. „Die Idee, dass Menschen durch Selfies, Likes und virale Momente zu selbstverliebten Egoisten werden, hält sich hartnäckig“.48 Wenn Handlungen nicht um ihrer selbst willen ausgeführt werden, sondern um eine Belohnung zu erhalten bzw. einem äußeren Reiz nachzugeben, spricht man von extrinsischer Motivation.49 Das Belohnungssystem in den Sozialen Medien – das gilt auch für Videospiele und Smartphone-Games – ist sowohl vielseitig als auch perfide. Wer aktiv ist und sich in das ‚System‘ einbringt, erhält Likes, wird algorithmisch bevorzugt oder erhält andere Boni. Es gibt Jugendliche, die ihre hochgeladenen Bilder bei Instagram sofort wieder löschen, wenn sie innerhalb der ersten Viertelstunde nicht genügend Herzchen erhalten. Ist das verständlich oder einfach nur peinlich?

Eltern und Lehrern fällt es zunehmend schwer, sich in die digitale Jugendkultur hineinzudenken. Perfektion und Unnahbarkeit stehen im Vordergrund. Das heißt: Pickel und Speckfalten sind verboten, ebenso andere optische Handicaps. Doch es gibt eine Lösung: Facetune ist eine App für das Smartphone, mit der sich Selfies ideal bearbeiten lassen. Die unreine Haut lässt sich glätten, die Zähne werden aufgehellt und lästige Muttermale können im Handumdrehen entfernt werden. Das ist vielen Kids nicht genug. Farbfilter sorgen dafür, dass das Selfie noch cooler aussieht – so als wäre man selbst ein kleiner Promi! Es geht natürlich auch eine Stufe niedlicher. Vor allem Mädchen verzieren ihre Selfies mit Hundeschnauzen und Hundeohren. Und noch kurioser: Sie strecken auf dem Selfie die (echte) Zunge raus und ersetzen sie danach per App durch eine virtuelle Hundezunge. Klingt albern, doch wer als Teenie keine Ahnung hat, wie das funktioniert, lebt definitiv hinterm Mond. Das Wissen um digitale Trends ist wichtig, um von Gleichaltrigen innerhalb einer Gruppe akzeptiert zu werden.

Noch bunter treiben es die männlichen Teenies. Einige vergrößern per App den Umfang ihrer Arme, damit sie auf ihrem Profilbild muskulöser erscheinen. Andere wiederum machen ihr Kinn schmaler, um sich aristokratische Gesichtszüge zu verpassen. Posiert wird vor dem Spiegel. Insgesamt fragen die Girls und Boys hoffnungsvoll: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die/der Schönste im ganzen Land?“ Leider gibt es mittlerweile Millionen Schneewittchen da draußen, das wissen auch die Teenager. Also entsteht ein Konkurrenzkampf um das schönste Foto, dessen Perfektion vor allem von der technischen Bearbeitung abhängt. So wie sich Autofahrer auf der Autobahn an das schnelle Tempo gewöhnen, merken die Teenager schon bald nicht mehr, wie sehr sich die Bilder verfremden. Im Gegenteil: Die Kids sehen in den getunten Bildern immer mehr ein Spiegelbild ihrer selbst. Sie haben einen Pakt mit der Technik geschlossen. Das erinnert an Das Bildnis des Dorian Gray des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. In der Geschichte altert das gemalte Porträt des Dorian Gray, während er selbst, also sein echter Körper, jung bleibt. Zusätzlich verändert sich das Bildnis auf hässliche Weise, denn es stellt Dorians Seele dar. Die Kinder und Teenager werden so auf ihren Selfies immer perfekter und schöner, während die kindliche Seele die Wahrhaftigkeit und Schönheit der Natur gar nicht mehr wahrzunehmen scheint.

Soziales Kapital und Gruppenzwang