9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

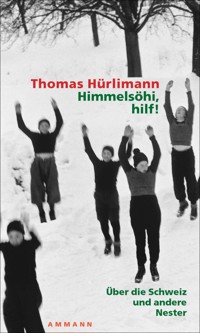

Neben seinen Dramen und Prosawerken hat Thomas Hürlimann immer wieder wichtige Essays zur Eigenheit der Schweiz veröffentlicht. Sein provozierender Artikel zum Swissair-Debakel in der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹ hat im deutschsprachigen Raum großes Aufsehen erregt und in den Feuilletons eine hitzige Diskussion ausgelöst. Der Band ›Himmelöhi, hilf!‹ versammelt diese Arbeit und andere Schriften, in welchen Thomas Hürlimann mit spitzer Feder die Schweiz, ihre Demokratie und ihre Menschen sowie Lust und Unlust erregende Zeiterscheinungen aufs Korn nimmt. Die politischen und gesellschaftskritischen Analysen sind genauso dramatisch wie Hürlimanns Stücke und lesen sich ebenso spannend wie seine Novellen und Romane. Mit seinen anschaulich gedachten und substantiell erzählten Arbeiten stellt sich Thomas Hürlimann neben Max Frisch und Martin Walser in die Reihe der scharfsinnigen Beobachter einer bedrohlich oberflächlichen Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 98

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Thomas Hürlimann

Himmelsöhi, hilf!

Über die Schweiz und andere Nester

Über dieses Buch

Neben seinen Dramen und Prosawerken hat Thomas Hürlimann immer wieder wichtige Essays zur Eigenheit der Schweiz veröffentlicht. Sein provozierender Artikel zum Swissair-Debakel in der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹ hat im deutschsprachigen Raum großes Aufsehen erregt und in den Feuilletons eine hitzige Diskussion ausgelöst. Der Band ›Himmelöhi, hilf!‹ versammelt diese Arbeit und andere Schriften, in welchen Thomas Hürlimann mit spitzer Feder die Schweiz, ihre Demokratie und ihre Menschen sowie Lust und Unlust erregende Zeiterscheinungen aufs Korn nimmt. Die politischen und gesellschaftskritischen Analysen sind genauso dramatisch wie Hürlimanns Stücke und lesen sich ebenso spannend wie seine Novellen und Romane. Mit seinen anschaulich gedachten und substantiell erzählten Arbeiten stellt sich Thomas Hürlimann neben Max Frisch und Martin Walser in die Reihe der scharfsinnigen Beobachter einer bedrohlich oberflächlichen Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Coverfoto: Hans Baumgartner, Sekundarschüler, Steckborn 1942

© 2002 Pro Litteris, Zürich

© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490332-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Prolog

Himmelsöhi, hilf!

Über das Unheimliche, das aus der Heimat kommt

Augenmensch und Hörnlimann

Höhenfeuer

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Heimatluft

Spurensuche in Galizien

Ahmed, der Levantiner

Lehrjahre eines Unterdozenten

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

»Die Schweiz hat die ersten Verrückten!«

Quellenhinweise

Prolog

Über dem sterbenden Gottfried Keller öffnete sich eines Abends das Dach. Hoch oben im rötlichen Himmel kapriolte ein Schwalbenpaar, und schön und klar, wie von der eigenen Hand geschrieben, legte sich das Wort Levitation in seine Seele. Ein fremdes Wort, gewiß, doch hatte es die Macht und die Kraft, den schweißnassen, fieberheißen Körper aus dem Bett in die Senkrechte zu heben und langsam, behutsam, fast zärtlich nach oben zu saugen. Keller ließ die Decke, das Laken und die Schmerzen von sich abfallen und schwebte belustigt, auch ein wenig erstaunt, im weißen Nachthemd durch den Hausschacht empor. Bald konnte er zwischen den gespreizten Füßen die Bettstatt sehen, sein Sterbelager, das in der Tiefe ziemlich klein geworden war. Als würde er schlafen, saß ein Besucher im Sessel, aber Keller konnte ihn am Nacken nicht erkennen, es begann da unten schon zu dämmern. An den Türen vorbei, die wie Bilder im Schacht hingen, glitt er weiter aufwärts, auf den rötlichhellen Himmel zu, dann jedoch, wohl eingeholt von einem zeitlebens gehegten Mißtrauen gegen alles Höhere Geschwinde Leichte, bremste Keller seine Auf- und Ausfahrt ab. Wollte er prüfen, ob die Bahn wirklich frei sei, so frei und leicht wie die Spur der Schwalben? Sonderbar, inzwischen hatte sich die Öffnung über ihm mit einer Zinne bewehrt, mit dunkel in die Röte ragenden Statuen. Keller hob seinen Schädel ins Freie, in die frisch heranwehende Abendluft, und augenblicklich war ihm klar, daß es sich bei diesem Figurenkranz, der sich rings auf die Mauern gestellt hatte, um seine verstorbene, jetzt höchst lebendige Mutter handeln mußte, allerdings in einer Muttervervielfachung, denn auf jedem Mauergeviert standen lauter Mütter Keller, und da jede Mutter Keller einen Teppichklopfer schwang, so daß alle wild und fleißig die Leere schlugen, die Luft, den Himmel, sah es der Sohn schließlich doch für klüger an, nicht an diesen hoch- und niederfahrenden Teppichklopfern vorbei in die Unendlichkeit zu levitieren, sondern sich langsam sinken zu lassen, um durch den Hausschacht in die Dämmerung, in sein Sterbezimmer und unter die Decke zurückzuschlüpfen. Nun brauchte er nur noch zu warten, bis Böcklin erscheinen würde, der Freund, der ihm die Totenmaske abnehmen sollte. Da sah Keller: Der Stumme im Sessel war Böcklin. Hatte auch eine Tasche dabei, für den Gips und den Spachtel. Offenbar, dachte der Dichter amüsiert, ist mir die Ausfahrt gelungen.

Himmelsöhi, hilf!

Mein Land in seiner größten Krise

Nachdem Dieter Wellershoff, Ingo Schulze und ich den Joseph-Breitbach-Preis erhalten hatten, standen wir rauchend zusammen und fragten uns, wie wir die hohe Preissumme vermehren könnten. »Machen wir es wie Breitbach«, schlug Schulze vor, »gehen wir an die Börse! Hürlimann, haben Sie einen Tip?« Ich nickte. Die Swissair-Aktie, erklärte ich mit Kennermiene, sei im Keller, aber unsere Regierung, der Bundesrat, werde einen Konkurs mit allen Mitteln verhindern. Drei Tage später schlugen die Banken zu. Der Bundesrat war machtlos. Das Schweizer Wappen, bisher auf allen Startbahnen der Welt ein flagrantes Heckzeichen für unsere Potenz, blieb am Boden. Ende einer Airline. Ende einer Ära?

Glücklicherweise sind weder meine Kollegen noch ich dem Börsentip gefolgt, aber ich gebe zu, daß ich meiner Sache völlig sicher war. Ein Firmament ohne Schweizer Kreuz konnte ich mir nicht vorstellen, womit ich des weiteren zugebe, daß auch ich, wie die meisten meiner Landsleute, im sicheren Glauben lebte, unser Ländchen reiche sternenweit über sich selbst hinaus. Ja, bis in diese unseligen Herbsttage hinein, da das weiße Kreuz im roten Feld vom Himmel fiel, bewohnten wir Schweizer nicht eine, sondern zwei Schweizen. Wir führten ein perfektes Doppelleben, und wir führten es, was sonst nur Wahnsinnigen gelingt, die zur gleichen Zeit in der Zelle einer Klinik und als Napoleon in einem Kommandozelt sitzen, gleichzeitig in zwei grundverschiedenen Räumen. Zum einen gehörte uns eine große, transzendentale Schweiz: Hier wurden unsere Geschäfte besorgt, und zum andern eine kleine, konkrete, überschaubare: Hier wurde das Politische erledigt. Natürlich war uns eine gewisse Gefahr stets bewußt. In Wien, das wissen wir, hatte man die Libido entdeckt, in Zürich die Schizophrenie. Doch waren beide Räume demselben Prinzip unterstellt, einem protestantischen Leistungs- und Erfolgszwang, weshalb es uns keine Mühe machte, unser Doppelwesen als Einheit zu empfinden. Das Sturmgewehr des Bürgersoldaten und die Anzüge des international tätigen Geschäftsmannes paßten gut in denselben Schlafzimmerschrank, schließlich trieb man beides mit gleichem Eifer, ja mit religiöser Inbrunst, das Schießen und das Scheffeln.

Nur wer im Wohlstand lebt, hatte Calvin den Genfern ins Gewissen gepredigt, sei Gott ein Wohlgefallen. Das bedeutet, daß sowohl der einzelne als auch die Gemeinschaft, also der Staat, an der eigenen Bonität den Grad der göttlichen Gnade ermessen konnten. Man mußte prosperieren, allein dazu war der Mensch auf der Welt. Als Zwingli das verludert-fröhliche Zürich in eine sittenstrenge Krämerstadt verwandelte, verbot er folgerichtig das Theater und die Bilder. Wozu brauchte es die Kunst, da wir doch selber, wir mit unseren Taten, das Abbild einer höheren Ordnung waren. Seither weist der Schweizer seine Frömmigkeit auf dem Konto nach, selbstverständlich anonym, es geht ja nur IHN etwas an, und ebenso pflichteifrig sucht er an den Sonntagen, wenn die alten Glocken läuten, die Wahl- oder Abstimmungsurnen auf, um einen der Seinen zum Rat zu küren, eine neue Schnellstraße zu verhindern oder den Kredit für den Umbau eines Kindergartens zu genehmigen. Letzteres fällt uns leicht. In den engen Bezirken des Landes läßt sich auf persönlicher Ebene sachbezogen, das heißt radikal demokratisch, politisieren. Aber nur schwer, sehr schwer war der göttliche Auftrag im Wirtschaftlichen zu erfüllen, da gab der arme karge Boden am Alpenrand kaum lösbare Probleme auf. Also haben ihn unsere Gründerväter verlassen und ihr Vermögen in den Versuch investiert, die Produkte des Landes planetenweit zu lancieren. Das Risiko wurde belohnt. Die Schweiz entwickelte sich zu einem global player vor der Zeit. Unsere Uhren, Psychopharmaka, Schokoladen eroberten den Weltmarkt, und vor allem das religiös besetzte Geldwesen ließ das dörfliche Stätlein zu einem Super- und Supragebilde werden, das die geographischen Grenzen unermeßlich weit überstieg.

Ein Staat, zwei Räume. Im Trust der Schweiz AG waren wir globale Kapitalisten und im »Schweizerhaus«, wie wir das Land in Liedern preisen, wurzelgrundverbundene Eidgenossen. Und weil wir, ähnlich wie die Schizophrenen, beide Figuren nicht etwa hälftig, sondern total waren, sah es ganz danach aus, als würden wir mit unserem Doppelleben doppelt so erfolgreich sein wie die Eindimensionalen der andern Staaten. Die zweifache Schweiz, die große und die kleine, hatte sich im Griff. Während die Trust-Türme wuchsen, blieb die Kirche im Dorf. Nein, wir drehten nicht durch, höchstens hielten wir, auch darin den Verrückten ähnlich, einzig uns für normal.

Dann passierte es. Der Eiserne Vorhang fiel, die alte Ordnung stürzte ein, und die bis anhin blockierte West-Ost-Welt warf sich in eine rasante Beschleunigung hinaus. So bekamen wir Doppelraumbewohner ein Problem mit der Zeit, genauer: mit zwei Zeiten. Denn im Schweizerhaus galt nach wie vor das Postkutschentempo, da ging der Bürger im sonntäglichen Spazierschritt. Die andere Welt jedoch, die große, worin wir mit unseren Geldern und Marken ja ebenfalls zu Hause waren, drehte sich immer schneller, sie machte die Börse zum Roulettisch und religiös fundierte Geschäftstugenden zu alten Zöpfen. Die neue Weltzeit war das kapitalistische Blitztempo, und bei uns herrschte nach wie vor die gut eidgenössische Langsamkeit mit Landsgemeinden, Volksinitiativen und einem Bundespräsidenten, der wie alle andern in der Straßenbahn zur Arbeit fuhr.

Mit den beiden Räumen, wie gesagt, waren wir gut und anständig zurechtgekommen. Es war uns geglückt, mit beiden Beinen im Trust, im Schweizerhaus und auf dem Boden der Tatsachen zu stehen. Aber nun begannen wir die alte Standsicherheit zu verlieren, und wir verloren sie so rasch, wie die beiden Zeiten auseinanderliefen.

Ich stamme aus Zug und weiß, wovon ich rede. Als ich Primarschüler und Ministrant war, lebte das Städtchen am See im trauten Trott des neunzehnten Jahrhunderts, man war bürgerlich, bieder, brav. Dann beschloß man, den Steuerfuß zu senken, und wie durch Zauberei war man über Nacht ein internationaler Finanzplatz geworden, eine von Haifischreitern aus aller Welt angeschwommene Bucht. Ohne daß sich äußerlich viel geändert hätte – nach wie vor hingen Geranientöpfe von den Perrondächern der Bahnstation –, erfuhr der knapp 20000 Einwohner zählende Kantonshauptort einen Aufsturz zum viertgrößten Ölumschlaghandelsplatz der Welt, und natürlich funktionierte dieser nach anderen Gesetzen und Geschwindigkeiten als die Kommune mit ihren Parteien, Zünften, Vereinen. Ein Städtchen. Zwei Räume. Zwei Zeiten, und da die eine immer langsamer, die andere immer schneller wurde, entwickelten sie mit- und gegeneinander eine explosive Kraft – da tickte, im wahrsten Sinn des Wortes, eine Zeit-Bombe. Als sie hochging, hat sie uns den doppelten Heimatboden wohl für immer unter den Füßen weggerissen. Vielleicht, ein gefährliches Vielleicht, geschah es nicht zufällig in diesem Herbst, kurz vor dem Swissair-Debakel. Ein Wahnsinniger hatte die Spannung der Zeitspaltung nicht mehr ausgehalten. Die Bilder sah die Welt. Im Kantonsparlament, das für den Nachmittag einen gemeinsamen Ausflug ins Zisterzienserkloster Frauental traktandiert hatte, lagen vierzehn Menschen in ihrem Blut, von einem Einheimischen mit dem Sturmgewehr erschossen.