19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

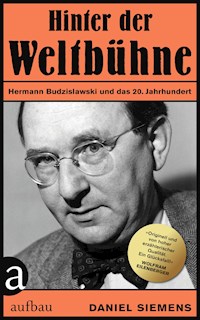

Die Wiederentdeckung eines wichtigen deutsch-jüdischen Intellektuellen und ein Lehrstück über Macht und Möglichkeit.

Kaum ein Linksintellektueller überlebte mehr Regimewechsel und war auf so unterschiedliche Weise wirksam wie Hermann Budzislawski: ob in der Nachfolge von Carl von Ossietzky und Kurt Tucholsky als Leiter der »Weltbühne« nach 1933, als Mitarbeiter von Dorothy Thompson in den USA oder als prägende Figur der sozialistischen Journalistik in der DDR. Budzislawski gelang es mit erstaunlicher Wendigkeit, nicht nur alle existenziellen Bedrohungen zu überstehen, sondern sich in verschiedenen Ländern immer wieder neu Einfluss zu verschaffen. Seine Biographie entwirft ein komplexes Panorama des 20. Jahrhunderts, lotet die Freiheitsspielräume sozialistischer Politik aus und fragt nach dem Preis von politischer Anpassung und Widerstand.

»Daniel Siemens zeigt deutsche Geschichte in neuem Licht. Originell und von hoher erzählerischer Qualität. Ein Glücksfall!« Wolfram Eilenberger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 645

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

Hermann Budzislawski war ein Mann zwischen allen Stühlen. Wie viele Angehörige seiner Generation erlebte und überlebte er vier politische Regimewechsel, während derer er je nach Notwendigkeit und Opportunität als linker Sozialdemokrat, Antifaschist, westlicher Liberaler oder hartgesottener Kommunist in Erscheinung trat, wobei es ihm immer wieder gelang, publizistischen und politischen Einfluss zu erlangen. Dabei stand er jedoch immer hinter anderen, bekannteren Namen zurück. Heute ist der Name Budzislawski nur noch wenigen ein Begriff. Auf der Basis tiefgehender Recherchen in Akten der SED, Archiven auf der ganzen Welt und Gesprächen mit Zeitzeugen und Nachfahren entdeckt Daniel Siemens einen einflussreichen deutschen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts neu. Er erzählt von einem Jahrhundertleben: vom späten Kaiserreich über die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis zur Blockbildung des Kalten Kriegs.

Über Daniel Siemens

Daniel Siemens ist Professor für Europäische Geschichte an der Newcastle University in Großbritannien und Autor mehrerer Bücher zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Sein 2009 erschienenes Buch »Horst Wessel. Tod und Verklärung eines Nationalsozialisten« wurde mit dem Preis »Geisteswissenschaften International« ausgezeichnet. 2019 erschien auf Deutsch das vielgelobte Buch »Sturmabteilung. Die Geschichte der SA«.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Daniel Siemens

Hinter der "Weltbühne"

Hermann Budzislawski und das 20. Jahrhundert

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Prolog

1. Kapitel: Jude, Sozialist, Eugeniker · Frühe Prägungen

2. Kapitel: Erste Schritte · Journalist im Berlin der Weimarer Republik

3. Kapitel: Schreiben gegen Hitler · Als antifaschistischer Publizist in der Schweiz und der Tschechoslowakei

4. Kapitel: Sackgasse Paris · Das Ende der Neuen Weltbühne · Internierungslager und Flucht

5. Kapitel: Schutz beim Klassenfeind · Im US-amerikanischen Exil

6. Kapitel: Der Krieg nach dem Krieg · Abschied aus den USA und Neuanfang in der DDR

7. Kapitel: Die Erfindung der sozialistischen Journalistik · Als Hochschullehrer in Leipzig

8. Kapitel: Späte Genugtuung · Die Rückkehr an die Spitze der Weltbühne

9. Kapitel: Im Fahrwasser der Macht · Die letzten Jahre

10. Kapitel: Was bleibt · Ein deutsches Leben im 20. Jahrhundert

Epilog — »Operation Erbe« · Die Staatssicherheit, das Geld und das Ende der Weltbühne

Dank

Anmerkungen

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Epilog

Bibliografie

I. Archive

II. Literatur

III. Gespräche mit Zeitzeugen

Sachregister

Personenregister

Abbildungsverzeichnis

Impressum

Für Emilia, Jan und Magdalena

Prolog

»Wie man es erzählen kann, so ist es nicht gewesen.«

Christa Wolf

Als Student in Berlin las ich wiederholt in der 1978 aufgelegten Reprint-Ausgabe der Weltbühne, der vielleicht bedeutendsten Politik- und Kulturzeitschrift der Weimarer Republik. Die Hefte mit dem unverwechselbaren roten Umschlag faszinierten auch in den frühen 2000er Jahren noch, weil man merkte, dass dieser Journalismus vom Tempo und Rhythmus jener Stadt lebte, die in den 1920er Jahren ein Laboratorium der Moderne und zugleich ein Ort krasser sozialer und politischer Gegensätze gewesen war.1 Mit wie viel Schärfe, Witz und Leidenschaft wurde seinerzeit in der Weltbühne gestritten! Noch Jahrzehnte später beeindruckte mich, dass sich die Autoren als Aufklärer verstanden, überzeugt, dass die Wahrheit gegen alle Widerstände ausgesprochen werden müsse. An Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky habe ich mich damals orientiert – politisch und auch bei meinen ersten, noch sehr unbeholfenen Schreibversuchen. In gewisser Weise war das ein natürlicher Entwicklungsweg für einen jungen Mann aus der ostwestfälischen Provinz, für den das großstädtische Berlin seit der Lektüre von Erich Kästners Kinderbuch Emil und die Detektive ein Sehnsuchtsort war und blieb, selbst als ich längst dort wohnte.

Es dauerte einige Jahre, bis mir auffiel, dass die Weltbühne ihr Erscheinen nicht mit der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur eingestellt hatte, wie mir der die Jahre 1918 bis 1933 umfassende Reprint suggerierte. Vielmehr erschien sie noch einige Jahre im Exil – zuerst in Wien, dann in Prag, schließlich in Paris – und wurde nach dem Krieg in der DDR neu belebt, bis sie schließlich 1993 endgültig verstummte. Zur zentralen Figur der Weltbühne im Exil – die nun als Neue Weltbühne firmierte – wurde der 1901 in Berlin geborene Hermann Budzislawski. Von 1934 an war er Chefredakteur und bald darauf auch Eigentümer der Zeitschrift. Später, in der DDR, wirkte er als Professor und Dekan an der Fakultät für Journalistik der Leipziger Karl-Marx-Universität, im Volksmund wegen ihrer Linientreue zur herrschenden SED auch als »Rotes Kloster« bekannt. Andere Herausgeber und Chefredakteure der Weltbühne wie der Theaterkritiker Siegfried Jacobsohn, der Satiriker, Dichter und Schriftsteller Kurt Tucholsky, der Publizist und Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky und mit Abstrichen auch der Publizist und spätere scharfe Antikommunist Wilhelm (später William) S. Schlamm sind noch heute ein Begriff. Budzislawski aber ist so gut wie unbekannt.

In diesem Buch werden erstmals die Lebenswege und die vielfältigen Netzwerke dieses ungewöhnlichen Journalisten und Publizisten nachgezeichnet; es wird damit zugleich die Geschichte der Weltbühne seit den 1930er Jahren erzählt. Budzislawski war ein »öffentlicher Intellektueller« im Sinne Ralf Dahrendorfs, der seine Aufgabe darin sah, »an den vorherrschenden Diskursen der Zeit teilzunehmen, ja deren Thematik zu bestimmen und deren Richtung zu prägen«.2 Schon als Schüler hatte er Texte von Karl Marx gelesen und gelernt, dass es – dessen berühmtes Diktum paraphrasierend – darauf ankomme, die Welt nicht nur zu durchdenken, sondern auch zu verändern. Als aufmerksamer Beobachter seiner Umwelt wie des Weltgeschehens ergriff Budzislawski Zeit seines Lebens Partei. Mehrfach musste er sich in neue politische Systeme einfügen und seine politische Vita den veränderten Umständen anpassen. Neben der in der Spätmoderne vielbeklagten Darstellungskrise linearen autobiografischen Erzählens trugen nicht zuletzt diese wiederholt nötigen Harmonisierungen dazu bei, dass Budzislawski im fortgeschrittenen Alter seine Lebensgeschichte nicht zu Papier gebracht hat. Darüber hinaus spielte eine Rolle, dass im real existierenden Sozialismus der DDR komplexe, widersprüchliche Autobiografien von Intellektuellen in der umkämpften Grauzone zwischen Sozialdemokratie und dogmatischem Parteikommunismus nicht gefragt waren. An Brüchen in der allgemeinen marxistischen Fortschrittserzählung hatte die SED kein Interesse, weshalb die verschriftlichten Biografien ihrer Kader seltsam uniform anmuten. Das »ahistorische Führungsdogma« der Partei schloss »lebensgeschichtliche Authentizität« aus.3 Vielleicht fügte sich das SED-Mitglied Budzislawski als alter Mann diesen Rahmenbedingungen und bezahlte das mit dem Verlust »narrativer Identität«, aber vielleicht vermochte er es auch einfach nicht, ein Buch zu schreiben.4 Entsprechende Versuche hatte er im US-amerikanischen Exil jedenfalls mehrfach unternommen.

In den zehn Kapiteln dieses Buches wird erzählt, was Budzislawski weder schildern konnte noch wollte. Im Zentrum stehen das Leben und die Selbstinszenierungen eines Mannes der zweiten Reihe, der die Katastrophen und Umbrüche seiner Zeit aus nächster Nähe erlebte, sie aber nur politisch und damit in gewisser Weise abstrakt zu behandeln wusste. Budzislawski war ein Mann zwischen allen Stühlen. Wie viele Angehörige seiner Generation erlebte und überlebte er vier politische Regime. Je nach Notwendigkeit und Opportunität trat er als linker Sozialdemokrat, als Antifaschist, als westlicher Liberaler und zuletzt als hartgesottener Kommunist in Erscheinung – ohne dabei im engeren Sinne opportunistisch zu sein. Mit erstaunlicher Wendigkeit gelang es ihm immer wieder, nicht nur die unmittelbaren existenziellen Bedrohungen zu überstehen, sondern sich neuen publizistischen und politischen Einfluss zu verschaffen.

Selbst engen Vertrauten erschien Budzislawski dennoch als eine »unpersönliche Persönlichkeit«.5 Er hatte sich früh eine Art Panzer zugelegt und schottete sein Innerstes konsequent ab, vor anderen und wohl auch vor sich selbst. Damit tat er viel dafür, es möglichen späteren Biografen schwer zu machen, die sich traditionell für die individuellen, besser noch singulären Erfahrungen eines Menschen interessieren. Populäre Geschichtsschreibung kann der Versuchung, den Weltgeist vergangener Epochen im herausragenden Individuum zu suchen, bis heute nicht immer widerstehen. Für dieses Buch wurde ein anderer Ansatz gewählt: Überlegungen der migrationshistorischen Biografik aufnehmend, werden transnationale und transkulturelle Lebensverläufe mit lokal- wie globalgeschichtlichen Entwicklungen verbunden und zueinander in Beziehung gesetzt.6 Die Berliner Fleischerei von Budzislawskis Vater und die angespannte Ernährungslage im Leipzig der Nachkriegsjahre werden daher ebenso Thema sein wie die antikolonialen Netzwerke der Zwischenkriegszeit und die globalen Friedensordnungspläne in den frühen 1940er Jahren.

Der Titel des vorliegenden Buches bezieht sich auf Budzislawski, der sein Leben seit den frühen 1930er Jahren vier Jahrzehnte lang eng an das Schicksal der Weltbühne knüpfte, ist aber auch wörtlich zu verstehen, denn die zu erzählende Geschichte ist tatsächlich eine von transnationaler Bedeutung – nicht auf, sondern hinter der Weltbühne. Budzislawski war in den 1930er und 1940er Jahren einer der wichtigsten, wenn auch öffentlich wenig bekannten antifaschistischen Linksintellektuellen in Europa und den USA. Er engagierte sich in der Nobelpreiskampagne für den 1933 von den Nazis inhaftierten und im KZ schwer misshandelten Carl von Ossietzky, arbeitete eng mit Heinrich Mann zusammen, recherchierte und schrieb als Vertrauter der US-amerikanischen Starjournalistin Dorothy Thompson und probte nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit Bertolt Brecht dessen Auftritt vor der »Kommission für unamerikanische Umtriebe«. Später, in der DDR, prägte er eine ganze Generation »sozialistischer Journalisten« und machte auch auf internationaler Bühne für die DDR eine gute Figur.

Dass Budzislawski trotz dieses aufregenden Lebens weitgehend vergessen ist, liegt unter anderem daran, dass sich nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 kaum noch jemand für das Leben und die journalistische Arbeit des 1978 verstorbenen und zuvor in der DDR vielfach ausgezeichneten politischen Professors und Publizisten interessierte.7 In der Bundesrepublik gilt Budzislawski bis heute ausschließlich als »mediokrer, ulbrichthöriger Karrierist« und als Meuchelmörder der Weltbühne aus den Jahren der Weimarer Republik, wie der mit Budzislawski seit Mitte der 1930er Jahre bis aufs Messer verfeindete Schriftsteller und Publizist Kurt Hiller 1962 formulierte.8 Während Hiller den einstigen Chefredakteur schmähte, glorifizierten er und viele andere Linksintellektuelle die Weltbühne der Weimarer Jahre als Vorbild für kämpferische Polemik, Unabhängigkeit und Fairness. Es sei nicht zuletzt die hier gepflegte »gänzliche Respektlosigkeit vor offiziellen Werten« gewesen, wie Erich Mühsam 1930 formuliert hatte, an die auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anzuknüpfen sei.9

Die seit 1946 in Ost-Berlin erscheinende Weltbühne, bei der Budzislawski von 1967 bis 1971 noch einmal als Chefredakteur amtierte, konnte das einstige Lob Mühsams nicht mehr für sich in Anspruch nehmen. Sie folgte dem Kurs der SED, von der sie auch finanziell abhängig war, und vermied jede Konfrontation mit den politischen Machthabern. Am 12. April 1990 wurde die Weltbühne GmbH durch eine Entscheidung des Kulturministers der DDR letztmalig mit einer Geldspritze aus dem Staatshaushalt in Höhe von einer Million Mark vor dem Konkurs gerettet.10 Drei Jahre später stellte ihr neuer Eigentümer, der als Immobilieninvestor reich gewordene Verleger Bernd F. Lunkewitz, die hochdefizitäre Zeitschrift ein, als – wie in der Geschichte der Weltbühne zuvor schon einige Male – eine Auseinandersetzung um die Titelrechte eskalierte.

Ein familiärer Streit um das publizistische wie materielle Erbe Budzislawskis führte dazu, dass dessen umfangreicher persönlicher Nachlass lange Zeit im Privatbesitz blieb und damit Journalisten und Wissenschaftlern nicht oder nur punktuell zugänglich war. Gleiches gilt für das ehemalige Redaktionsarchiv der Neuen Weltbühne. Heute sind beide Bestände, von wenigen im Moskauer »Sonderarchiv« lagernden Resten abgesehen, in der Datenbank geschützter Kulturgüter der Bundesrepublik Deutschland verzeichnet, befinden sich damit in deren Kulturbesitz und können im Literaturarchiv der Berliner Akademie der Künste eingesehen werden. Das vorliegende Buch basiert maßgeblich auf dieser Überlieferung. Erzählt wird die Geschichte eines preußischen Juden, der mit harter Arbeit, Geschick und Rücksichtslosigkeit an die Spitze der Neuen Weltbühne gelangte und für Jahrzehnte den deutschsprachigen Journalismus nachhaltig prägte. Zugleich verhandelt es die Frage, wie man angesichts der Zumutungen der Moderne seine politischen Überzeugungen leben konnte – und welcher Preis dafür zu zahlen war.

Über den biografischen Einzelfall und die mit ihm verbundenen intellektuellen Konstellationen hinaus wirft dieses Buch Schlaglichter auf zentrale Aspekte der Geschichte des 20. Jahrhunderts, indem es Biografik, Gesellschafts- und Ideengeschichte verknüpft. Fünf Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt: Erstens wird exemplarisch eine wichtige politische Kontinuitätslinie in der deutschen Linken aufgezeigt, die vom äußersten linken Flügel der Sozialdemokratie in den 1920er Jahren über das antifaschistische Engagement im Exil bis zum Aufbau und der Konsolidierung der DDR als dem vermeintlich besseren Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs reicht. Zweitens sind Budzislawskis Lebenslauf und die Relevanz der Netzwerke, in denen er sich bewegte, ein Musterbeispiel transnationaler Verflechtungsgeschichte im 20. Jahrhundert, nicht nur wegen der Exilstationen Schweiz, Tschechoslowakei, Frankreich und den USA, sondern auch wegen Budzislawskis frühen Engagements für antikoloniale Bewegungen seit Mitte der 1920er Jahre.11Drittens steht seine Vita für ein Lebensmodell, das man bürgerlichen Sozialismus nennen könnte – weniger mit Blick auf sein Elternhaus, sondern vielmehr auf den von ihm gepflegten Habitus, den er über alle Grenzen und Länder hinweg beibehielt.12 Darüber hinaus ist diese Geschichte viertens eine exemplarische Kulturgeschichte des Erbens in der Moderne, und zwar nicht nur im unmittelbar materiellen Sinn, sondern allgemeiner als Möglichkeit, intellektuelles Eigentum möglichst universell geltend zu machen und dieses posthum auf Kinder und Kindeskinder zu übertragen.13Fünftens schließlich verdeutlicht der Fall Budzislawski, wie die politischen Prägungen des Kalten Krieges, vor allem der »westdeutsche Alleinvertretungsanspruch«, nach 1990 noch lange unter Journalisten wie Historikern nachwirkten.14

Dieses Buch ist daher auch eine vergangenheitspolitische Intervention. Es soll einen Beitrag dazu leisten, sich der Geschichte der DDR neu zu nähern, über einen Akteur der mittleren Ebene, der sich vorschnellen Kategorisierungen entzieht. In den 1990er und frühen 2000er Jahren standen vor allem die Demaskierung der »SED-Diktatur« und der Kampf zwischen vermeintlich klar zu unterscheidenden »Opfern« und »Tätern« im Mittelpunkt der öffentlichen Auseinandersetzung in Deutschland. Vor diesem Hintergrund erstrahlte die Bundesrepublik als Hort von Demokratie und Rechtstaatlichkeit umso heller. Diese gewissermaßen mit Schwert und Holzhammer ausgetragenen vergangenheitspolitischen Schlachten sind vorbei; die Folgen aber wirken nach. Weshalb sich nach dem Zweiten Weltkrieg selbst erfahrene und überaus kluge Köpfe für ein Leben in der DDR entschieden, erscheint heutzutage gerade jungen Leuten verwunderlich. Indem hier den Zwischentönen nachgespürt und dabei den Selbstzeugnissen der Akteure ebenso misstraut wird wie den politischen Metaerzählungen, lässt sich die Komplexität von Lebensentscheidungen und -verläufen an einem konkreten Beispiel nachvollziehen.

Parteigebundene oder auch nur parteinahe Intellektuelle aus der frühen DDR zogen bis vor Kurzem kaum gesamtdeutsche Aufmerksamkeit auf sich, sofern es sich nicht um Schriftsteller handelte, deren Werke schon vor 1989 auch in der Bundesrepublik gelesen worden waren, oder um singuläre Figuren wie den durch die Edition seiner Tagebücher bekannt gewordenen Romanistikprofessor Victor Klemperer. Mitunter wird im Anschluss an M. Rainer Lepsius immer noch argumentiert, dass mit Blick auf die DDR der Begriff des Intellektuellen untauglich sei. Diese Argumentation ist allerdings normativen Prämissen geschuldet, die an der Lebensrealität der ostdeutschen Intelligenz vorbeigehen. Auch angesichts der herausragenden Bedeutung von Intellektuellen in der Nachbarländern Polen und der Tschechoslowakei in den 1960er bis 1980er Jahren scheint eine solche Einschätzung mehr als fraglich.15 Dennoch haben Zeithistoriker biografische Studien über ostdeutsche Intellektuelle der Nachkriegszeit überwiegend als Defizit-Biografien angelegt, das Scheitern der DDR bewusst oder unbewusst in das zu porträtierende Individuum hineinprojiziert. Erzählungen über die jungen Sozialisten der Zwischenkriegszeit, über ihren Kampf gegen den Nationalsozialismus und ihr späteres Leben in der DDR folgen daher bis in die jüngste Gegenwart hinein in der Regel einem Narrativ, in dem bestenfalls von fehlgeleitetem Idealismus und politischer Zähmung die Rede ist.

Ich möchte mich dem Thema offener nähern. Die Geschichte von Hermann Budzislawski und seinem Kampf um die Weltbühne ist letztlich eine Variante der allgemeinen Problemlage von politischer Macht und intellektueller Möglichkeit. Budzislawski verkörperte eine extreme, politiknahe Position in diesem Spannungsfeld, während Kurt Tucholsky für die gegengesetzte Option stand, die des sich von Parteiauseinandersetzungen abseits haltenden Intellektuellen. Schon vor der Kanzlerschaft Hitlers hatte Tucholsky sich vom politischen Tageskampf zurückgezogen und schwieg im schwedischen Exil beredt. Mit Deutschland, »diesem Land, dessen Sprache ich sowenig wie möglich spreche«, habe er nichts mehr zu schaffen, schrieb er zutiefst enttäuscht kurz vor seinem Tod im Dezember 1935 dem Schriftstellerkollegen Arnold Zweig. »Möge es verrecken – möge es Rußland erobern – ich bin damit fertig.«16 Ganz anders Budzislawski. Er fand erst im Exil seine Berufung und hörte von da an nicht mehr auf, als eine Art linker Praeceptor Germaniae aufzutreten: ein selbsternannter Lehrmeister eines Landes, das es zunächst von den Nazis zu befreien und dann grundlegend umzugestalten galt. Sein vermeintlich realpolitisches Programm formulierte er Anfang 1934 in einem Brief an Tucholsky so: »Das Neue besteht in der Abkehr vom Dogmatischen, in der undogmatischen Analyse der Situation und in frischen – aber nicht läppischen – Versuchen, diese Situation zu meistern. In unakademischer Haltung zur Politik. Aber nicht im Warten auf eine ›originelle‹ Wahrheit. Wer sie hat, gut. Wer darauf wartet, schrecklich.«17

Seit den späten 1920er Jahren lebte Budzislawski von und für die Politik, ja er definierte sich zuerst und zuletzt über seine Position im journalistischen und politischen Feld. In verschiedenen Ländern und unterschiedlichen politischen Regimen begann er daher immer wieder von Neuem. Von diesem Weitermachen, seinen Gründen und Folgen handelt dieses Buch. Es ist damit zugleich eine exemplarisch verdichtete Geschichte der Hoffnungen und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts.

1. Kapitel

Jude, Sozialist, Eugeniker · Frühe Prägungen

Anfang Februar 1901 randalierten in Madrid antiklerikale Studenten, bewarfen jesuitische Würdenträger mit Steinen und ließen einen Sprengsatz in einer Buchhandlung explodieren. In Südafrika kämpfte die englische Kolonialmacht gegen die Buren. Kuba hatte bedeutende Schulden, Rumänien eine Regierungskrise. In Berlin diskutierte man wieder einmal über den Kaiser. Wilhelm II. hatte sich bei einem Besuch in London für eine Annäherung der beiden Mächte eingesetzt. Versöhnliche Töne gegenüber England, dem politischen und wirtschaftlichen Rivalen des Deutschen Reichs, kamen bei einem Teil seiner Untertanen jedoch nicht gut an. Das British Empire hatte die Welt des 19. Jahrhunderts entscheidend geprägt, doch, davon war man in Berlin überzeugt, dem aufstrebenden Deutschland unter Preußens Führung gehöre die Zukunft.1

In diese nationale Erwartungshaltung hinein wurde Hermann Budzislawski am Montag, dem 11. Februar 1901, in Berlin geboren. Nach Leo, der am Neujahrstag 1895 auf die Welt gekommen war, und dem ein Jahr jüngeren Martin war er das dritte Kind des aus Bromberg, dem heutigen polnischen Bydgoszcz, stammenden 36-jährigen Fleischermeisters und Kaufmanns Isidor Budzislawski und seiner Frau Jenny. Als Wohnsitz der Familie verzeichnete das Adressbuch für Berlin und seine Vororte aus dem Jahr 1901 die Reinickendorfer Straße 8a, gelegen zwischen dem Weddinger Sprengelkiez und dem Brunnenviertel in Mitte, doch muss die Familie noch kurz vor der Geburt des dritten Kindes umgezogen sein. Im Register des Königlich-Preußischen Standesamts Berlin-Gesundbrunnen war jedenfalls die Gerichtsstraße 29 als Adresse angegeben. Vermutlich war das jährlich aktualisierte Telefonbuch der Stadt zu Anfang 1901 schon wieder veraltet, denn die Anschrift der Familie wechselte mitunter im Jahrestakt. Die Konstante blieb angesichts der vielen Umzüge das Geschäft: die koschere Fleischerei Isidor Budzislawski, Berliner Zentralmarkthalle am Alexanderplatz, Stand 64–65.2

Abb. 1Hermann Budzislawski mit seinen beiden Brüdern Leo und Martin (von rechts nach links). Aufnahme um 1906.

Die Budzislawskis waren eine jüdisch-preußische Familie mit polnischen Wurzeln. Hermanns Eltern hatten in den späten 1880er Jahren als junge Leute die pommersche Heimat verlassen, um in der boomenden Hauptstadt des neuen Deutschen Reiches ihr Glück zu machen.3 Damals hatte Berlin rund 1,5 Millionen Einwohner, von denen ein Drittel erst im Jahrzehnt davor zugezogen war, vor allem aus den wenig industrialisierten Ostprovinzen und aus dem zur Habsburgermonarchie gehörenden Galizien. Die Stadt platzte aus allen Nähten, und trotz reger Bautätigkeit mussten viele der Neuankömmlinge mit feuchten und dunklen Hinterhofwohnungen vorliebnehmen. Einen nicht unerheblichen Anteil der neuen Berliner stellten Juden, so dass der Bedarf an koscherem Fleisch zunahm. Zwei Jahrzehnte später lebte bereits jeder dritte Jude des Deutschen Reiches in der Hauptstadt; in absoluten Zahlen waren das mehr als 100 000 Menschen.

Neben seinem Geschäft in der Zentralmarkthalle betrieb Isidor Budzislawski einige Jahre eine Filiale seiner Fleischerei in der Beuthstraße 17.4 Die Familie lebte in bescheidenem Wohlstand und auf jeden Fall in materiell gesicherten Verhältnissen. Auf eine gute Schulbildung der Kinder legten die Eltern großen Wert. Der Erinnerung seines jüngsten Sohnes nach war Isidor ein »gebildeter Handwerker«, der abends »sorgfältig Zeitungen studierte, mit großem Ernst ein Buch las, auch zweimal im Monat ins Theater ging«. Er verstand sich als jüdischer Preuße, der seine Kinder zu »guter beruflicher Leistung, tadellosem Benehmen und absoluter Pünktlichkeit« erzog. An Sonntagen sei er mürrisch gewesen, weil er nicht wusste, was er mit dem freien Tag anfangen sollte. »Das Wörtchen Pflicht wurde in seinem Vokabular sehr dick gedruckt, und zum Ausgleich war das Wörtchen Muße gestrichen.«5 Das Milieu dieses jüdischen Bürgertums im Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Schriftsteller und ehemalige Budzislawski-Mitschüler Henry Jacoby (eigentlich Heinrich Jacobi) in seinen Erinnerungen anschaulich beschrieben: »Im allgemeinen lebte man wie andere klein- und mittelbürgerliche Familien auch, vielleicht mit weniger Alkohol, besserem Essen und einer größeren Anzahl von Büchern im Hause. Zugehörigkeit zur deutschen Nation war eine Selbstverständlichkeit. Alle waren durch deutsche Schulen gegangen, teilten Urteile und Vorurteile ihrer sozialen Schicht, wenn auch mit einer Reihe von Nuancen. Es bestand eine größere Neigung zur Weltoffenheit und im politischen Bereich eine liberalere Einstellung. […] So deutsch man sich auch fühlte, sozialer Verkehr fand wesentlich – wenn auch mit bedeutenden Ausnahmen – zwischen jüdischen Familien statt und Heiraten mit einem nicht-jüdischen Partner waren selten.«6

Hermann Budzislawskis Mutter Jenny, geborene Lewin, war ein Jahr jünger als ihr Ehemann und stammte aus dem pommerschen Tempelberg, dem heute polnischen Czaplinek. Sie war nach Auskunft ihres jüngsten Sohnes »eine einfache Frau. Vom frühen Morgen an stand sie im kleinen Betrieb einer Fleischerei, und bis in die Nacht arbeitete sie im Haushalt. Vater kommandierte, und es freute ihn sichtlich, wenn wir zitterten. Mutter hielt die Familie zusammen. Sie war sehr klug.« Es ist dies ein seltener Einblick in die Gefühlswelt des Sohnes, der Zeit seines Lebens nur wenig über seine Familie oder über sich selbst sprach. Der Vater erscheint in seinen Erinnerungen als eine autoritäre Respektsperson, die Mutter als überarbeitete, herzensgute Frau, die zuhören konnte, Anteil am Schicksal ihrer Mitmenschen nahm und auch in Konfliktsituationen »alles Kränkende vermied«. Als alter Mann gab Budzislawski an, dass er seiner 1937 verstorbenen Mutter besonders nahegestanden habe, während er sich über die persönliche Beziehung zu seinem Vater ausschwieg.7

Die Zeit, die die vielbeschäftigten Eltern ihren Kindern widmen konnten, war knapp. »Vater ließ sich von seinen Pflichten auffressen. Sie spiegelten ihm vor, dass sein Leben einen Inhalt habe […]. Der Zweck des Daseins erschöpfte sich ihm darin, pflichtbewusst seine Familie zu ernähren, ohne sich um den Rest der Menschheit zu kümmern«, bemerkte Hermann Budzislawski noch ein Vierteljahrhundert nach dem Tod des Vaters unüberhörbar kritisch.8 Er, der jüngste und mit 1,63 Metern körperlich klein geratene Sohn, musste schon früh selbstständig werden.9 Wie viele junge Männer seiner Generation, deren Pubertät in die Jahre des Ersten Weltkriegs fiel, wurde er früh ein politisch interessierter und wacher Mensch. Zum Fleischerhandwerk und ins kleinbürgerliche Milieu seiner Eltern zog ihn wenig. Stattdessen fesselten ihn die Lektüren, durch die er sich neue Welten erschloss.

Abb. 2In der Zentralmarkthalle am Alexanderplatz verkaufte Isidor Budzislawski seine koscheren Fleischwaren. Foto um 1920.

Von 1907 bis 1911 besuchte Hermann Budzislawski die Knabenschule der Jüdischen Gemeinde in Berlin, das heutige Jüdische Gymnasium Moses Mendelssohn. Diese Schule, die sich in der Nachfolge der von David Friedländer 1778 gegründeten Jüdischen Freischule sah, hatte erst im Jahr zuvor, 1906, ihre neuen Räumlichkeiten in der Großen Hamburger Straße 27 bezogen.10 Die Knabenschule war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Ort traditionsbewusster Moderne; zugleich bekannten sich die Eltern, die ihre Kinder dort anmeldeten, selbstbewusst zu ihren jüdischen Wurzeln. Nach vierjähriger Grundschulzeit wechselte Budzislawski an die Leibniz-Oberrealschule im damals noch eigenständigen Charlottenburg. Die Oberrealschulen, Ende des 19. Jahrhunderts in Preußen eingeführt, waren eine Alternative zum humanistischen, altsprachlichen Gymnasium. Ihr Schwerpunkt lag auf den naturwissenschaftlichen Fächern; außerdem boten sie Unterricht in den modernen Sprachen Englisch und Französisch an. Wer seine Kinder auf eine Oberrealschule schickte, der legte Wert darauf, sie für die Industriemoderne bestmöglich auszubilden. Praktische Fähigkeiten, die ihnen im Leben nutzen sollten, standen hier höher im Kurs als bildungsbürgerliche, idealistische Traditionen aus dem 19. Jahrhundert. Auf der Leibniz-Oberrealschule legte Budzislawski im September 1919 sein Abitur ab. Im Fach Deutsch standen folgende Fragen zur Wahl: »Mit welchem Recht wird König Friedrich II. von Preußen der Große genannt?« und, für die kreativeren Schüler, »Was lockt und treibt die Menschen in die Ferne?«. In Französisch sollte man die Ereignisse des Jahres 1757 im Siebenjährigen Krieg näher beschreiben. Die preußisch-patriotische Einstellung zumal während der Kriegsjahre schlug unmittelbar auf den Unterricht durch. Budzislawskis Leistungen im letzten Schuljahr waren durchweg »gut« oder »genügend«, mit Ausnahme der schriftlichen Ausdrucksleistung im Englischen, die mit »nicht genügend« bewertet wurde. Anders, als man heute vermuten könnte, zählte er mit diesen Noten zu den Besten seines Jahrgangs.11

Die Leibniz-Oberrealschule in der Schillerstraße 125–127 wurde von vielen jüdischen Schülern besucht, die im bürgerlichen Berliner Westen wohnten. Die meisten Klassenkameraden waren allerdings evangelisch, die Väter Kaufleute, Beamte, Architekten, Fabrikbesitzer, Rentiers oder Reichstagsabgeordnete.12 Um ihren Sohn mit den richtigen Kreisen in Kontakt zu bringen, nahmen die Budzislawskis offenbar auch den vergleichsweise langen Schulweg in Kauf – jedenfalls bis 1914, als die Familie in die Charlottenburger Sybelstraße 5 umzog, von wo aus die Leibniz-Oberrealschule fußläufig zu erreichen war.13 Nach dem Schulunterricht musste Hermann von seinem neunten bis dreizehnten Lebensjahr am Stand der Eltern in der Berliner Zentralmarkthalle mithelfen.14 Einer seiner ehemaligen Mitschüler, der Schriftsteller Hans Sahl, erinnerte sich viele Jahrzehnte später an einen altklugen, beeindruckend ernsthaften und engagierten Jugendlichen: »Budzislawski trug eine randlose Gelehrtenbrille, über die er zuweilen hinwegsah, als ob er sie nicht mehr brauchte, da er ohnedies schon alles wußte. Er war das, was wir damals einen ›Streber‹ nannten, er war immer der erste, der sich zu Wort meldete, und las Bücher, die wir nicht kannten, zum Beispiel Marx und Engels, deren Namen uns nichts bedeuteten. Aber die Art, wie er sie mit erhobenem Zeigefinger aussprach, ließ uns aufhorchen. Ich mochte Budzislawski; er wirkte schon damals wie ein alter Mann, der aus Versehen jung geblieben war und sich, vor allem den Lehrern gegenüber, durch eine altkluge Überlegenheit auszeichnete, die mir imponierte.«15

Abb. 3Der 13-jährige Hermann Budzislawski (rechts), sein Bruder Leo und ein gewisser Henry Hiller während des Sommerurlaubs im Juli 1914 in Bad Neuenahr. Wenige Tage später begann der Erste Weltkrieg.

Details über den Oberrealschüler Hermann Budzislawski sind für die Zeit vor 1918 kaum bekannt. Seine Bar Mitzwa dürfte er 1913 gefeiert haben, doch sind für dieses Jahr die entsprechenden Unterlagen der Berliner Jüdischen Gemeinde nicht überliefert.16 Für den Ersten Weltkrieg, der sich an vielen preußischen Gymnasien und höheren Schulen in Wellen nationalistischer Propaganda niederschlug und auch in der Schillerstraße zu wiederholten »Siegesfeiern« in der Aula geführt hatte, konnte er sich nicht begeistern. In einem Exposé für ein autobiografisches Buchprojekt aus den Jahren 1941/42 erinnerte er sich der Oberrealschule als »strenge preußische Schule«, wo er von Lehrern gedrillt wurde, »die uns als Rekruten und sich selber als Offiziere ansahen«. Das Schulleben wurde durch den Krieg in jeder Hinsicht geprägt. Bis Januar 1917 waren sieben Lehrer und damit das halbe Kollegium den »Heldentod« gestorben.17 Kriegsgefangene, zumeist osteuropäischer Herkunft, mussten in diesen Jahren die Berliner Straßen und die Schulwege vom Schnee säubern. Mitunter blieb das Schulgebäude in der Schillerstraße wegen akuten Kohlenmangels wochenlang geschlossen.18

Ein einschneidender Erfahrungseinbruch für den Gymnasiasten Budzislawski war der Tod seines seit dem 10. August 1916 vor Verdun als vermisst gemeldeten ältesten Bruders Leo, der nach dem Wunsch der Eltern eigentlich Rabbiner hätte werden sollen. Mit der Todesnachricht war Hermanns Kindheit von einem Tag auf den anderen zu Ende. Er wurde mit 15 Jahren zu einem »Rebell gegen den Krieg des Kaisers«, wie er später schrieb, »bockig und aufrührerisch gegen die harte Disziplin der militarisierten Schule«.19 In Berliner Lazaretten will er damals Flugblätter gegen den Krieg verteilt haben. Wegen dieser Antikriegspropaganda sei er besonders vom deutschnational eingestellten Schulrektor gerügt worden.20 Seit 1915 trugen immer mehr Schüler ein schwarzes Armband zum Zeichen, dass Vater oder Bruder gefallen waren, doch politische Konsequenzen wollte daraus bis zum Ausbruch der Novemberrevolution kaum jemand ziehen. Mit seinem Pazifismus stand Budzislawski auf dem Schulhof lange allein. Erst im Herbst 1918, so erinnerte sich Jacoby, sprach man an der Oberrealschule in der Schillerstraße über die sich abzeichnenden und bald dramatischen politischen Veränderungen. Die Schülerschaft spaltete sich in Kaiserliche und Republikaner. »Weitgehend spiegelten die Auffassungen in beiden Lagern die elterliche Meinung wider. Die Ausnahmen waren im republikanischen Lager, wo insbesondere die jüdischen Schüler standen, hier wurden Meinungen verfochten, die oft radikaler waren als die der Eltern. Die Jugend hatte das Gefühl, daß jene Mächte, die die völlige Eingliederung in die Umwelt verhindert hatten, besiegt waren.«21

Der siebzehnjährige Budzislawski wurde vom revolutionären Pathos der Zeit ergriffen, das viele jüngere Intellektuelle auf der politischen Linken in einen kurzen, aber heftigen Rausch versetzte. So publizierte der Schriftsteller und Pazifist Armin T. Wegner zwischen November 1918 und Mai 1919 nicht weniger als 25 Manifeste mit dramatisch klingenden Titeln wie »Ich scheide mich von Euch«, »Aufruf zum Bürgerkrieg« und »Woran sollen wir glauben«.22 Ob Budzislawski solche Texte gelesen hat, ist unklar. Er war gewillt, sich aktiv an den Umwälzungen zu beteiligen, wobei sein Engagement allerdings altersgemäß harmlos ausfiel. Sein Klassenkamerad Hans Sahl erinnerte sich als alter Mann mit freundlich-ironischer Milde: »Es war die Zeit der Arbeiter- und Soldatenräte. Wir gründeten einen Schülerrat, bei dem sich vor allem Hermann Budzislawski als ein Kenner der Sache hervortat. Die Aufgabe des Schülerrates bestand im Wesentlichen darin, den Lehrern mitzuteilen, was wir von ihnen hielten, und dem Direktor zu verbieten, das Klassenzimmer zu betreten, solange wir tagten.«23 In den Worten von Budzislawskis späterem Assistenten Siegfried Schmidt, der ihn in den 1950er Jahren in Leipzig kennenlernte, klang das ungleich bedeutender und zugleich aufgesetzt, weil er den Lebenslauf seines Protagonisten der marxistischen Geschichtsschreibung anpasste. So habe sich jener im letzten Kriegsjahr sehr zum Missfallen des Schuldirektors »mit streikenden Berliner Munitionsarbeitern solidarisiert« und sich außerdem zur russischen Oktoberrevolution bekannt. Im November 1918 sei er »erst zum Vorsitzenden des Schülerrates« seiner Schule gewählt worden und habe anschließend sogar die Leitung des Zentralen Schülerrates von ganz Berlin übernommen.24

Abb. 4Die Leibniz-Oberrealschule in der Charlottenburger Schillerstraße, auf der Budzislawski 1919 das Abitur ablegte.

Budzislawski gehörte zu jener Zeit der Entschiedenen Jugend an, einem linken Ableger der Freideutschen Jugend, deren Galionsfigur seit den Vorkriegsjahren der Reformpädagoge Gustav Wyneken war, und er veröffentlichte erste journalistische Arbeiten in der dieser Bewegung nahestehenden Zeitschrift Der neue Anfang.25 Dort wurde im Januar 1919 mit zeittypischem Pathos zum »Klassenkampf der Jugend« aufgerufen, wobei mit »Klasse« nicht soziale Schichtung, sondern eine edle Geisteshaltung gemeint war.26 Es waren linksbürgerliche Jugendliche und junge Erwachsene, unter ihnen Ernst Toller und Kurt Hiller, die das Wort führten und die allem klassenüberwindenden Pathos zum Trotz sozial weitgehend unter sich blieben. Keiner der Artikel, von denen viele anonym oder nur mit Namenskürzel versehen waren, trägt Budzislawskis vollen Namen. Allerdings gibt es einige mit »H. B.« gekennzeichnete Beiträge, von denen einer den Ortszusatz »München« aufweist. Mit diesem möglichweise falschen Zusatz könnte die dort ansässige Zeitschriftenredaktion den Beitrag versehen haben.27

Unabhängig von solchen Details stimmt, davon kann man ausgehen, zumindest die Tendenz der Artikel im Neuen Anfang mit den Zielen des damaligen Schülervertreters Budzislawski überein.28 Die Autoren der Zeitschrift wollten eine »Schulrevolution« und forderten die flächendeckende Einführung von »Schülerräten«, eine regelmäßige Aussprache zwischen Lehrern und Schülern der »Schulgemeinde« und die Einrichtung von Arbeitskreisen zur regelmäßigen geistigen und körperlichen Ertüchtigung. Sexualkunde sollte ein fester Bestandteil des Schulcurriculums werden. Die »Freie Schülerschaft Berlin« organisierte sogar eine Arbeitsgruppe für Sexuologie, die am Dorotheenstädtischen Gymnasium angesiedelt war.29 In politischer Hinsicht favorisierten viele der jungen Leute einen ethisch grundierten Sozialismus.

Eine neue Generation kameradschaftlich denkender junger Männer und Frauen, gewissermaßen die natürlichen Führer von morgen, sollten die vermeintlich dekadente, zutiefst erschöpfte bürgerliche Gesellschaft überwinden.30 Das waren Ansichten, wie sie bereits die Wandervogelbewegung in der Vorkriegszeit vertreten hatte. Im Umbruch der unmittelbaren Nachkriegsmonate wurden sie nun als »Erziehung der bürgerlichen Jugend zum Sozialismus« ausgegeben. Größere Wirkung entfalteten sie nicht.31 Die Zeitschrift Der neue Anfang mit ihrem auf die Zukunft gerichteten Namen war bereits nach drei Monaten am Ende.

Trotz dieser ersten Ernüchterung wurde der junge Budzislawski durch die Novemberrevolution 1918 tief und nachhaltig geprägt. Im Schülerrat traf er mit dem späteren Arzt und stellvertretenden Minister für Gesundheitswesen in der DDR, Erwin Marcusson, sowie mit Helmut Liebknecht zusammen, einem Sohn des am 15. Januar 1919 ermordeten Sozialisten und KPD-Gründungsmitglieds Karl Liebknecht.32 Am selben Tag war auch Rosa Luxemburg umgebracht worden. Die Gymnasiasten waren damals so politisiert, dass sich die Mitschüler von Helmuts älterem Bruder Wilhelm Liebknecht im bürgerlichen Steglitzer Gymnasium weigerten, weiterhin mit dem Sohn des toten Kommunistenführers die Schulbank zu drücken. Erst durch eine Intervention des neuen preußischen Kultusministers Konrad Haenisch von der SPD konnten die Wogen notdürftig geglättet werden. Budzislawskis Lehrer beobachteten die Entwicklung ihres begabten Oberprimaners mit Sorge. Im Frühjahr 1919 notierten sie: »Er zeigte rege Anteilnahme, soweit seine geistige Voreingenommenheit es nicht hinderte. Er vertritt extreme Anschauungen und sucht sie in der Schülerschaft nach Kräften zu verbreiten. Zu überkritischer Denktätigkeit neigend ist er zugleich nicht frei von Anmaßung.«33 Frei übersetzt: eine Berliner Schnauze mit Sendungsbewusstsein.

Wie stark die politischen und sozialen Verwerfungen der unmittelbaren Nachkriegszeit gerade auf die im Herzen Berlins aufwachsenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen wirkten, darüber haben so verschiedene Zeitzeugen wie der Publizist Sebastian Haffner und der Pfarrerssohn und Nationalsozialist Horst Wessel eingehend berichtet.34 Die Intelligenz der »Kriegsjugendgeneration« sympathisierte mit radikalen Positionen, nicht zuletzt aus einem gegen ihre Elterngeneration gerichteten antibürgerlichen Affekt heraus. In einem hellsichtigen Büchlein schrieb der Schriftsteller Otto Flake bereits 1920: »Was jung ist, was Temperament hat, was nicht bürgerlich sein will, was Fesseln unerträglich findet, geht mit fliegenden Fahnen zum Kommunismus über. Ja, aber was heißt denn Kommunismus heute? Er ist identisch mit Bolschewismus oder Marxismus und hat mit dem alten Begriff von Kommunismus im Sinn von Individualismus nichts mehr gemein.«35 Zwanzig Jahre nach Flake sah Budzislawski die damalige Entwicklung auf einen gänzlich anderen Fluchtpunkt zulaufen. Mit einem Anflug von Selbstkritik und nicht frei von Homophobie schrieb er rückblickend: »Ich gehörte zu der seltsamen deutschen Jugendbewegung, die bald darauf völlig entartete, und ich sah aus nächster Nähe, wie die geheimen Orden dieser Jugend entstanden, die ›Männerbünde‹, deren erotische Abnormität später zu unserem Entsetzen die nationalsozialistische ›Elite‹ der SS formte. In diesen jugendlichen Clubs entwickelte sich das ›Führerprinzip‹, der ›Führerkult‹, und von dort aus ging die falsche Heldenverehrung alsdann in die massenhaft auftretenden Sekten und esoterischen Geheimbünde der Revolutionszeit über. Es war der Beginn der faschistischen Ideologie; aber wir wussten es nicht.«36

Nachdem Budzislawski im Sommer 1919 das Abitur abgelegt hatte, stand ihm der Zugang zum Universitätsstudium offen. Zum Wintersemester schrieb er sich an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin für die Fächer Rechtswissenschaften und Nationalökonomie ein. Eine Karriere im höheren Staatsdienst oder in der Industrie wären anschließend denkbare Optionen gewesen, doch muss dies letztlich Spekulation bleiben, denn verlässliche Aussagen Budzislawskis zu seinen damaligen Berufszielen liegen nicht vor. Bald darauf wechselte er für ein Semester an die Julius-Maximilians-Universität Würzburg, ehe er wieder nach Berlin zurückkehrte. Vom Sommersemester 1921 bis zum Frühjahr 1923 studierte er dann Staatswissenschaften und Nationalökonomie an der Eberhard Karls Universität in Tübingen.37 Für den mehrfachen Wechsel des Studienortes gab es nicht allein akademische Gründe. In einem autobiografischen Fragment aus den frühen 1940er Jahren schrieb Budzislawski, er habe sich aktiv am Widerstand gegen den rechtsextremen Kapp-Putsch am 13. März 1920 beteiligt. Um ihm das Politisieren auf gefährlichem Pflaster abzugewöhnen, habe sein Vater daraufhin beschlossen, ihn zum Studium aus dem brodelnden Berlin in die süddeutsche Provinz zu schicken. 38

Abb. 5Gruppenbild einer Abendgesellschaft in Berlin, 22. Februar 1920. Hermann Budzislawski sitzt in der ersten Reihe ganz rechts; dritter von rechts ist sein Bruder Martin.

Der Plan ging auf. Budzislawski studierte zielstrebig und war politisch bis zum Ende des Studiums »nicht mehr aktiv«.39 Bereits im Frühjahr 1923 konnte er das Studium mit der Promotion abschließen. Seine Tübinger Studentenakte gibt Auskunft über die in den beiden Jahren zuvor besuchten Lehrveranstaltungen. Anders als heute konnte man damals mehr oder weniger frei wählen, bei wem und wie lange man studieren wollte – solange es die Geldbörse hergab und man das Fernziel Studienabschluss nicht aus den Augen verlor. Seine Professoren deckten ein breites Meinungsspektrum ab. Im Sommersemester 1921 hatte Budzislawski zunächst vor allem juristische Vorlesungen und Übungen besucht, ergänzt um eine Vorlesung des Kathedersozialisten Robert Wilbrandt (1875–1954) zur Allgemeinen Volkswirtschaftslehre sowie den Besuch eines volkswirtschaftlichen Seminars zum Thema »Philosophie der Wirtschaft«. Ein Jahr später belegte Budzislawski Vorlesungen zu »Wirtschaftspolitik und Sozialisierung« sowie eine Lehrveranstaltung »Sozialismus und Sozialisierung« bei Wilbrandt. Hinzu kamen öffentlich-rechtliche Übungen bei Carl Sartorius (1865–1945), einem Mitglied der liberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP), sowie die Vorlesung »Geld und Kredit« samt zugehöriger Übung bei dem großbürgerlich-fortschrittlichen Herbert von Beckerath (1886–1966), einem späteren Nazi-Gegner und Emigranten. Im Winterhalbjahr 1922/23 nahm Budzislawski schließlich bei Wilbrandt an einem »Seminar über Marx« teil, belegte weitere Übungen bei Sartorius sowie verwaltungsrechtliche Übungen bei Ludwig von Köhler (1868–1953), dem letzten Innenminister des Königreichs Württemberg. In der Weimarer Republik war Köhler Professor für Öffentliches Recht und Sozialwissenschaften und im akademischen Jahr 1925/26 kurzzeitig auch Rektor der Tübinger Universität.40

Auf Wilbrandt, seinen späteren Doktorvater, war Budzislawski vermutlich durch dessen Bücher über Karl Marx (1918) und über aktuelle Probleme des Sozialismus (1919) aufmerksam geworden.41 In diesen Schriften sprach sich Wilbrandt für einen undogmatischen, zupackenden Sozialismus aus und formulierte damit ein Programm, dem viele der Weltbühne-Mitarbeiter in den kommenden Jahren folgen sollten: »Sozialist kann nur sein, wer nicht Marxist ist. Man muß von der ganzen Theorie des Abwartens, Reifenlassens und Prophezeiens sich freigemacht haben. Man muß auch frei sein von der Vorstellung, daß Sozialismus mit Staatsbetrieb, Sozialisierung und Verstaatlichung gleichzusetzen sei. Man muß die Gegenwart ins Auge fassen und ihr gemäß praktisch die Form gestalten, die den Nöten der heutigen Gesellschaft im ganzen und vor allem denen der Arbeiterschaft abhilft, aber auch der Not des Tages den Stachel nimmt.«42

Am 2. März 1923 wurde Budzislawski bei Wilbrandt mit der Schrift Eugenik. Ein Beitrag zur Ökonomie der menschlichen Erbanlagen an der Universität Tübingen zum Dr. rer[um] pol[iticarum] promoviert, dem Titel für Politik-, Staats- und Sozialwissenschaftler.43 Weshalb er als Sozialist gerade dieses Thema gewählt hatte, ist unklar. Seine Doktorarbeit war mit knapp 250 Seiten eine für die Zeit ungewöhnlich umfangreiche und eigenständige Schrift, in der er von einer sozialistischen Position aus den Versuch unternahm, den ökonomischen Nutzen der in Fachkreisen intensiv diskutierten Rassenhygiene zu bestimmen.44 Auf der Basis der damals verbreiteten genetischen Annahmen argumentierend, erörterte der Jungsozialist Budzislawski die Formen und Folgen der positiven wie der negativen Eugenik. Zur positiven Eugenik zählten Aufklärung und Verbesserung der Hygiene, zur negativen Eugenik die »Ausmerze« und der bewusste Ausschluss angeblich genetisch minderwertiger Individuen von der Fortpflanzung. Dabei war es ihm wichtig zu betonen, dass ein solcher Ausschluss nicht alle »Degenerierten« umfassen sollte, denn viele »körperlich minderwertige« Familien würden dennoch »geistige Qualitäten« vererben. Politische Utopien, die nur den »körperlich absolut gesunden Menschen« zur Fortpflanzung zulassen wollten, schössen daher aus ökonomischer Sicht über das Ziel hinaus.45 Budzislawskis jüdische Herkunft mag zu dieser vorsichtigen Haltung beigetragen haben; er selbst bezieht sich in seiner Arbeit allerdings nicht explizit auf die Debatten um die Stärkung des »jüdischen Körpers« im späten Kaiserreich und in der frühen Weimarer Republik.46

Für die »unfruchtbar Degenerierten« hatte Budzislawski weder Mitleid noch Verwendung. Sie seien aus ökonomischer Sicht zu nichts zu gebrauchen und würden der Gesellschaft ausschließlich Kosten verursachen.47 Drei Jahre zuvor hatten der Jurist Karl Binding und der Freiburger Arzt Alfred Hoche für diese Gruppe den Begriff der »Ballastexistenzen« geprägt.48 Budzislawski waren die Überlegungen Bindings und Hoches offenbar unbekannt, er meinte aber offenbar das Gleiche. Der Ökonom habe die Aufgabe, die notwendigen »Maßnahmen zu ergreifen, […] um Mangel für alle zu verhüten«.49 Zwei Wege seien denkbar, um dieses Ziel zu erreichen: entweder, den maximal »bedürfnislosen Menschen« zu züchten – was Budzislawski als Rückschritt der menschlichen Entwicklung nicht akzeptabel fand – oder »die Struktur des völkischen Erbgutes«, also die angenommene genetische Qualität einer Volksgruppe, so zu verändern, dass die Gefahr des Mangels für diese Gruppe minimiert würde. Diese Gefahr sei reell, wenn der erforderliche »hygienische Schutz« unangemessen kostspielig würde und die Produktivität der Gesamtheit durch diese von allen zu tragenden Kosten geschwächt würde. Anders gesagt: Als Ökonom hielt Budzislawski negative eugenische Maßnahmen zumindest theoretisch für geboten. Auszulesen, also »wegzuzüchten«, seien idealerweise insbesondere Erbanlangen, denen vermeintlich »psychopathische Erkrankungen« zugrunde lagen und die »nicht schöpferisch wirken, wie Idiotie oder Schwachsinn«. Solche Menschen könnten nicht oder nur in sehr geringem Umfang an der wirtschaftlichen Produktion teilnehmen. Um das »Leben des Volkes« dauerhaft zu sichern, sei eine Auslese der vermeintlich Degenerierten zulässig.50

Zwar schränkte Budzislawski diese weitreichenden Forderungen im Folgenden ein, indem er darauf hinwies, dass nicht alles, was ökonomisch vernünftig auch philosophisch oder politisch geboten sei. Die Verwertungslogik der menschlichen Arbeitskraft sei jedoch angesichts der aktuellen Entwicklung einer immer stärkeren Ausdifferenzierung der menschlichen Arbeit, die maßgeblich auf die Überlegungen des US-amerikanischen Ingenieurs Frederick W. Taylor zurückging, alternativlos.51 Taylorismus und Eugenik müssten gewissermaßen Hand in Hand gehen. Dies wirft ein bezeichnendes Schlaglicht darauf, wie schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wissenschaftliche Erkenntnisse zur Legitimierung einer ökonomischen Optimierung dienten – und dass sich umgekehrt kapitalistische Interessen in der Förderung wissenschaftlicher Forschung niederschlugen.52 Laut Budzislawski sei in modernen Gesellschaften nicht mehr der umfassend gebildete und befähigte »Vollmensch«, sondern die »Erzeugung einseitiger Begabungen« – neben der Auslese der angeblich Degenerierten – das Gebot des eugenisch informierten Volkswissenschaftlers.53

Die Degenerationsauslese, also die künstliche Verhinderung der Fortpflanzung vermeintlich erblich Minderwertiger, könne, so Budzislawski, auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Konkret diskutierte er den Kindsmord, die Abtreibung, die Prävention – mittels Verhütungsmittel oder »Zwangsasylierung«, also der dauerhaften Einsperrung – und die sexuelle Abstinenz.54 Alle diese Wege seien jedoch aus verschiedenen Gründen problematisch. Als Königsweg einer volkswirtschaftlich effektiven Zwangsauslese sah er die Zwangssterilisation an, die die vermeintlich unerwünschten Effekte des seit Ende des 19. Jahrhunderts ausgebauten Sozialstaats abschwächen sollte. Budzislawski meinte, dass besonders das »Lumpenproletariat« als der »Bodensatz der menschlichen Gesellschaft«, in dem sich häufig von Geburt aus »schwachsinnige« Verbrecher und Prostituierte tummeln würden, mithilfe von Zwangssterilisationen in absehbarer Zeit dezimiert werden könne.55 Die Existenz eines solchen »erblichen Lumpenproletariats« nahm er unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen Studien aus den USA, Schweden, der Schweiz und Deutschland als erwiesen an. Von der verbesserten Hygiene und Armenfürsorge würde nicht zuletzt eine »ständig wachsende«, parasitär lebende Bevölkerungsgruppe profitieren und der Gesamtheit zur Last fallen. Die eugenische Ökonomik habe hier gegenzusteuern. Allerdings sei die Sterilisation »bestimmter Verbrecher und Schwachsinniger« vorsichtig zu handhaben, um nicht über diesen Umweg wieder eine Art »Inquisition« einzuführen.56 Überhaupt sei der Wissensstand so unzureichend, dass »alle rassehygienischen oder eugenisch-wirtschaftspolitischen Wünsche, die über eine Auslese der Allerminderwertigsten hinausgehen, als verfrüht anzusehen sind«. Ethische Fragen behandelte Budzislawski bewusst nicht, so dass seine Thesen nicht als unmittelbare politische Handlungsempfehlungen verstanden werden sollten.57

Trotz dieser wichtigen Einschränkungen zeigt der Argumentationsgang seiner Promotionsschrift, dass eugenische Thesen über den angeblichen Zusammenhang von Erbgesundheit, Volkswirtschaft und Kriminalität zu Beginn der Weimarer Republik keinesfalls nur von nationalistischen Rassenhygienikern vertreten wurden, denen das nationalsozialistische Regime ein gutes Jahrzehnt später ermöglichen sollte, derartige Vorschläge praktisch umzusetzen. Auch junge Sozialisten wie Budzislawski setzten Anfang der 1920er Jahre die moderne Verwertungslogik menschlicher Arbeitskraft über alles und leiteten aus diesem Umstand sehr weitreichende eugenische Forderungen ab. Die rassenhygienischen Maßnahmen des NS-Staates vor Beginn des Krieges lagen, mit Ausnahme des Antisemitismus, auf der Linie dessen, was der 22-jährige Budzislawski schon 1923 formuliert hatte: »Eine auf die Qualität der Erbanlagenproduktion gerichtete Politik wird solange dagegen protestieren müssen, dass schwächliche Kinder großgezogen und schwächliche Erwachsene kunstvoll am Leben erhalten werden, als keine Vorsorge gegen die weitere Vermehrung dieser Menschen getroffen worden ist.«58

Die Thesen Budzislawskis stießen bei seinen Gutachtern auf wenig Widerspruch. Das Prädikat seiner Arbeit lautete »summa cum laude« – mit höchstem Lob. Vor Erteilung der Bestnote hatte sich Wilbrandt bei seinem Kollegen von der medizinischen Fakultät, dem Psychiater Robert Gaupp, rückversichert. Dieser, dem Thema der Arbeit deutlich näherstehend als der Doktorvater, lobte die »fleissige, gut geschriebene anschauliche Darstellung der eugenischen Probleme« und merkte mit einem Augenzwinkern an, dass die Arbeit »gegenüber den häufig dürftigen Dissertationen unserer Mediziner« wohltuend hervorsteche. Die von Budzislawski angeführte Statistik der erblichen Belastung bei Geisteskrankheit sei allerdings »wertlos«, weil das meiste, was die medizinische Presse darüber schreibe, auf »falscher Methodik beruhe«. Dies sei dem Kandidaten jedoch nicht vorzuwerfen, der ein »kenntnisreicher und urteilsfähiger Mann« sei. Für seine eigene Bibliothek erbat Gaupp ein Exemplar der Dissertationsschrift, da er über Entartung Vorlesungen halte.59 Zwei Jahre später, 1925, lag sein Vortrag Die Unfruchtbarmachung geistig und sittlich Kranker und Minderwertiger gedruckt vor. Wie Budzislawski in seiner Doktorarbeit, so befürwortete auch Gaupp die Zwangssterilisierung angeblich minderwertiger Menschen: »Die Belastung des Deutschen Reiches durch die geistig und sittlich Minderwertigen aller Klassen ist enorm und angesichts unserer Verarmung und unser schwer ringenden Wirtschaft eine trostlose Belastung.«60 Nur am Rande sei angemerkt, dass Gaupp die Arbeit des jüdischen Doktoranden mit keiner Silbe erwähnte.61

Budzislawskis Promotionsschrift wurde nie gedruckt. Die Probleme im Jahr 1923 waren andere: »Als Student habe ich gehungert« und in »Massenspeisungen« gegessen, schrieb er später, wobei er offenbar nicht auf die Versorgung in der Mensa anspielte, sondern auf die örtlichen Armenküchen.62 Das eigene Schicksal generalisierend führte er im soziologischen Jargon der Zeit weiter aus: »Der Reichtum unserer Väter schmolz dahin, es war die schreckliche Zeit der Inflation. Der Mittelstand wurde ökonomisch proletarisiert, behielt aber seine stolze Gesinnung und fand sich nicht mit seinem Elend ab.«63 An eine wissenschaftliche Karriere scheint Budzislawski angesichts dieser Umstände nicht gedacht zu haben, obwohl ihm sein Doktorvater in Tübingen angeblich eine Assistentenstelle mit der Möglichkeit zur Habilitation anbot.64 Es ist nicht mehr zu klären, ob für Budzislawskis Entscheidung die Ausgrenzung jüdischer Gelehrter in den Jahrzehnten zuvor eine Rolle spielte. Jüdische Deutsche erwartete zumeist ein prekäres Dasein als unbesoldete Privatdozenten, denn bei der Ruferteilung wurden sie regelmäßig übergangen. Vielleicht aber hatte Budzislawski auch einfach andere Vorstellungen für sein weiteres Leben.65 Fest steht nur, dass er in späteren Jahren nie wieder von sich aus auf das Thema seiner Dissertation zu sprechen kam – mit einer Ausnahme im Jahr 1966, als er sich in der Weltbühne der DDR wie folgt zitieren ließ: »Aus heutiger marxistischer Sicht« wäre die Arbeit eine »eher komische Angelegenheit, und soweit ich mich an diese verschollene Arbeit erinnere, wäre sie kaum zu verteidigen.«66 Zugleich behauptete er, dass seine Dissertation »damals hoch anerkannt« gewesen sei. Das war angesichts ausbleibender öffentlicher wie wissenschaftlicher Rezeption eine gewagte These. Und eine »komische Angelegenheit« waren die dort vertretenen Forderungen zur Zwangssterilisation vermeintlich Minderwertiger nach dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten und dem Holocaust, dem auch Familienmitglieder der Budzislawskis zum Opfer fielen, erst recht nicht. Obwohl ihm sein Frühwerk erkennbar peinlich war, vermied Budzislawski jede selbstkritische Analyse. Die Ambivalenzen des Traums von der Erschaffung eines neuen sozialistischen Menschen und die mörderischen Abgründe weitreichender sozialtechnologischer Utopien – die die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten auf kaum fassbare Weise offenbar gemacht hatten – blieben für ihn tabu. Vielleicht hatte er diese Verdrängung nötig, um nicht ganz ohne Hoffnung zu leben, aber vielleicht war es auch intellektuelle Selbstgerechtigkeit.

Trotz der halbherzigen Distanzierung von seiner rassehygienischen Qualifikationsschrift blieb Budzislawski der akademische Titel als Distinktionsmerkmal zeitlebens wichtig. Er führte diesen auch noch, nachdem ihm die Universität Tübingen am 29. September 1938 den Doktorgrad entzogen hatte, weil er, wie sich die Universität in Übernahme der NS-Terminologie ausdrückte, »gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk« verstoßen habe.67 Dieses Vorgehen verteidigte Wilhelm Merk, Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen, noch 1947 mit dem Hinweis, es habe Budzislawski seinerzeit doch offen gestanden, binnen Monatsfrist gegen die Entscheidung Einspruch zu erheben. Bei »besonderen Billigkeitsgründen« hätte man damals die Entscheidung wieder aufheben können.68 Von dieser Unverfrorenheit, die in ihrer Schuldumkehr für die unmittelbare Nachkriegszeit typisch war und letztlich vom Ausgebürgerten und Verfolgten forderte, dass dieser in einem Unrechtsstaat den Rechtsweg peinlich genau hätte einhalten sollen, wusste Budzislawski nichts. Er hatte aus New York in einem Brief vom 7. Juli 1947 an die Universität Tübingen listig angefragt, ob man ihm eine Abschrift der akademischen Ausbürgerung von 1938 zukommen lassen könne und ob inzwischen etwas geschehen sei, um »solches Unrecht aus der Hitlerzeit wieder gut zu machen«.69 Letztlich war es das Kultusministerium in der französischen Besatzungszone, das sich der Sache annahm und Druck auf die Universität ausübte. Der Kleine Senat der Universität Tübingen beschloss daraufhin am 14. Oktober 1947, die während der nationalsozialistischen Herrschaft »aus politischen Gründen erfolgte Aberkennung akademischer Grade als ungültig zu betrachten«.70 Der Moraltheologe und damalige Rektor der Universität, Theodor Steinbüchel, schrieb noch am selben Tag an Budzislawski nach New York, er freue sich, »Ihren Namen wieder in die Liste unserer Doktoren aufnehmen zu dürfen«.71 Eine Entschuldigung für das erlittene Unrecht war damit nicht verbunden.

Die Promotionsschrift Budzislawskis scheint sich in diesem Zusammenhang niemand mehr angeschaut zu haben. Dass sie 1923 nicht gedruckt wurde, erwies sich für ihren Verfasser im Nachhinein als Glück. Nach der von ihm selbst zeitlebens verbreiteten Version begann seine berufliche Karriere als Journalist in Berlin, wo er sich als Weltbühnen-Autor profilierte, ehe er die Chefredaktion der Zeitschrift im März 1934 übernahm und im Geiste seiner berühmten Vorgänger fortführte. Tatsächlich jedoch war die Geschichte etwas komplizierter.

2. Kapitel

Erste Schritte · Journalist im Berlin der Weimarer Republik

Bevor sich Hermann Budzislawski als politischer Journalist einen Namen machen konnte, musste er zunächst anderen Beschäftigungen nachgehen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Sein Vater, der aus kleinen Verhältnissen stammte und sich als Fleischermeister und Kaufmann in der preußischen Hauptstadt etabliert hatte, stand bei allem Stolz auf den Bildungshunger seines 22-jährigen Sohnes zu fest auf dem Boden der wirtschaftlichen Realitäten, um ihm zur prekären Existenz eines Intellektuellen zu raten. Das galt zumal im Jahr 1923, dem Jahr der Hyperinflation, als das Geld zunehmend wertlos wurde und schließlich nur noch als Brennmaterial taugte. Im Herbst kam es in den ärmeren Vierteln Berlins wiederholt zu Plünderungen von Lebensmittelgeschäften; der Geruch von Revolution lag erneut in der Luft.1

Hermann Budzislawski, der frischgebackene Doktor der Staats- und Wirtschaftswissenschaften, machte seine ersten beruflichen Schritte als Kaufmann und Metallhändler bei der Berliner Dependance der Frankfurter Firma Beer, Sondheimer & Co.,2 in die er am 1. April 1923 eintrat. Eigener Aussage zufolge war er damals »tief entmutigt über die deutsche Entwicklung« im Krisenjahr der noch jungen Republik.3 Nachdem das Deutsche Reich mit Reparationsleistungen in Rückstand geraten war, waren französische und belgische Truppen am 11. Januar in das wirtschaftlich bedeutende Ruhrgebiet einmarschiert. Die Regierung in Berlin antwortete mit dem Aufruf zum passiven Widerstand. Auf deutsche Sabotageakte reagierten die französischen Besatzer wiederum mit harten Urteilen der Militärjustiz. Nach offiziellen Angaben kamen in den folgenden Monaten mindestens 92 Menschen gewaltsam ums Leben, zudem stieg die Inflation stark an. Auch für Budzislawski war diese Zeit voller Schwierigkeiten, nicht zuletzt, da er sich nach der relativen Selbstständigkeit des Studentenlebens erneut ins Elternhaus einfügen musste. Im August war er trotz des geglückten Berufseinstiegs offenbar so verzweifelt, dass er beschloss, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Mittellos will er sich nach Hamburg durchgeschlagen haben, um dort als Seemann anzuheuern. Dichtung und Wahrheit liegen in den folgenden autobiografischen Aufzeichnungen vermutlich nahe beieinander:

»Einige Monate lebte ich in den Slums von Sankt Pauli. Ich lernte die Unterwelt einer Hafenstadt kennen. Meine Erfahrungen waren amüsant und entsetzlich, und sie erregten in mir den neidischen Wunsch nach ungezügeltem Leben. Aber ich wurde bald in die Welt der Ordnung und Gesittung zurückgeführt. Bevor ich auf dem amerikanischen Dampfer ›Cleveland‹, auf dem mir eine Stellung als Hilfskoch versprochen war, nach New York segelte, kamen meine Eltern nach Hamburg, mich zurückzuholen. Sie hatten mir eine große kaufmännische Position in der Freien Stadt Danzig verschafft. Ich wurde Holzhändler, fuhr nach Warschau, in Polen Holz einzukaufen, und verschiffte es nach England. Es war die Zeit des Wiederaufbaus und der beginnenden Stabilität, für ganz Europa, für Deutschland, und für mich selbst.«4

Die Episode in Hamburg hat Budzislawski Zeit seines Lebens nur einmal zu Papier gebracht, in einem Exposé für ein Buchprojekt im amerikanischen Exil. Übertreibung und Zuspitzung der eigenen Lebensgeschichte zum Zwecke der Selbstvermarktung waren damals unumgänglich. In Wahrheit war Budzislawski im Herbst 1923 vielleicht mittel-, aber nicht beziehungslos, denn er reiste mit einem Empfehlungsschreiben seines vormaligen Arbeitsgebers, das ihn als einen »zuverlässigen Menschen« mit rascher Auffassungsgabe charakterisierte. Das Schreiben mit Datum vom 30. August 1923 war an einen Herrn Weinberg von der Firma »International Minerals and Metals Corporation« mit Sitz am New Yorker Broadway 61 adressiert. Der Verfasser bat darum, dem jungen Mann »über die ersten Schwierigkeiten« hinwegzuhelfen, und fügte hinzu, dass es sich bei Budzislawski um einen Neffen des Berliner Bankiers Ernst Joachimssohn handle, den der Adressat dieses Empfehlungsschreibens offenbar persönlich kannte.5

Dass sich der promovierte Kaufmannssohn Budzislawski mit einer solchen Empfehlung im Gepäck wirklich die Nächte in den Bars und Bordellen der Hansestadt um die Ohren schlug, scheint in Kenntnis der braven Studienzeit in der süddeutschen Provinz in den Jahren zuvor wenig wahrscheinlich. Andererseits: Der Dampfer Cleveland verkehrte seit 1923 tatsächlich wieder im Linienverkehr zwischen Hamburg und New York, und auch die Angaben zur späteren Tätigkeit in Danzig stimmen. Hier und in Warschau war Budzislawski einige Zeit als Exportkaufmann für die deutsche Holzhandelsfirma Weigel & Co. tätig.6 Er kehrte jedoch schon bald nach Deutschland zurück und erinnerte sich später nur sehr ungern an die polnische Hauptstadt, wobei nicht klar ist, was genau ihn dort gestört hatte: der kaufmännische Brotberuf oder die fremde Umgebung, in der der junge Mann vielleicht wenig Anschluss fand.7

Zurück in Berlin besann er sich angeblich darauf, was er eigentlich werden wollte: Journalist und Schriftsteller. Eigenen Angaben zufolge gelang ihm das blendend: »Meine Aufsätze erschienen in großen Zeitungen und Magazinen, im Berliner Tageblatt, in der Vossischen Zeitung, im Magazin der Wirtschaft. Mein Buch über die Eugenik erregte die Aufmerksamkeit des Staatssekretärs Julius Hirsch, der damals Professor an der Berliner Handelshochschule war. Ich wurde sein Assistent.«8 Mit Blick auf seine frühen journalistischen Erfolge übertrieb Budzislawski gewaltig. Es gelang ihm Mitte der 1920er Jahre allenfalls, einige kurze Texte bei Berliner Zeitungen unterzubringen, ohne dass irgendjemand davon besonders Notiz genommen hätte. Im Magazin der Wirtschaft, herausgegeben von Leopold Schwarzschild, der damals vor allem als Mitherausgeber der linksdemokratischen Wochenschrift Das Tage-Buch bekannt war, erschien in den Jahren 1925 und 1926 lediglich ein mit Budzislawskis bürgerlichem Namen gekennzeichneter Artikel. Er sprach sich darin gegen ein staatliches Investitionsprogramm für den deutschen Schiffbau aus. Ein Schriftsteller seines Namens war damals in Deutschland gänzlich unbekannt.9

Von 1925 an arbeitete Budzislawski als Redakteur für die in Berlin-Halensee ansässige, lediglich vom Februar dieses Jahres bis zum März 1926 auf Englisch erscheinende Halbmonatsschrift Industrial and Trade Review for India. Indo-German Commercial Review. Das »India« im Titel ersetzen die Herausgeber wenige Monate später, nach einem ersten Einfuhrverbot durch die britische Kolonialregierung in Indien, durch das allgemeinere »Asia«. Die Gründung dieser Zeitschrift stand im Zusammenhang mit der ebenfalls in diesen Monaten von Willi Münzenberg, einem der führenden deutschen Kommunisten und vor allem erfolgreichen Medienunternehmer im Auftrag der Komintern, ins Leben gerufenen »Liga gegen koloniale Unterdrückung« (später »Liga gegen den Imperialismus«). Sie sollte die proletarische Revolution durch Unterstützung der antikolonialen Befreiungsbewegungen in Asien und Afrika global voranbringen. Auch die Industrial and Trade Review trat dafür ein, das politische Bewusstsein der »Arbeiter und Bauern« in Asien gegen den »imperialistischen Feind« zu schärfen und sie politisch für den antikolonialen Befreiungskampf zu mobilisieren.10 Knotenpunkt dieser transnationalen Aktivitäten war von Mitte der 1920er Jahre an Berlin.11

Die Industrial and Trade Review wurde in Berlin-Charlottenburg und später in Kreuzberg gedruckt und war ausschließlich für die Verbreitung in Indien bestimmt, wo ihre Artikel – wenn man den Angaben der Redaktion trauen darf – bald von zahlreichen anderen, lokalen Zeitungen nachgedruckt wurden. Herausgeber waren anfänglich zwei in der preußischen Hauptstadt lebende Inder, A[rathil] C[handeth] N[arayanan] Nambiar, später Botschafter Indiens in der Bundesrepublik, und Virendranath Chattopadhyaya, den seine Freunde kurz Chatto nannten. Der 1880 geborene Chattopadhyaya entstammte einer wohlhabenden bengalischen Familie, die ihn zur Vorbereitung auf eine Berufslaufbahn im Indian Civil Service zum Jurastudium an die Universität Oxford schickte, als er 22 Jahre alt war. In England kam er jedoch bald mit indischen revolutionären Nationalisten in Kontakt und gab im Jahr 1909 die kurzlebige kolonialkritische Zeitschrift The Talwar heraus. 1914 zog er zum ersten Mal nach Deutschland und beteiligte sich dort in den folgenden drei Jahren unter anderem am Indian Independence Committee, das einen Aufstand gegen die britische Kolonialmacht vorbereiten sollte. Seit 1917 lebte er in Schweden und Moskau, kehrte aber bald nach Kriegsende erneut nach Deutschland zurück.

In den folgenden Jahren gehörte Chattopadhyaya zu den bekanntesten antikolonialen Aktivisten in Berlin. Er gründete unter anderem das »Indian News Service and Information Bureau«, das rasch zu einer beliebten Anlaufstelle für die damals vergleichsweise zahlreichen indischen Studierenden in der Stadt wurde. Zeitweise amtierte er als Erster Sekretär der Liga gegen den Imperialismus und lieferte dem Nachrichtendienst der Roten Armee zu. Er hob besonders die wirtschaftlichen Chancen einer engeren Zusammenarbeit zwischen den indischen Nationalisten und dem inzwischen zwangsweise dekolonisierten Deutschland hervor.12 Diesem politischen Anliegen diente auch die Industrial and Trade Review, die im Dezember 1925 angeblich vollständig in deutsche Hände überging. Als Verleger und Chefredakteur trat nun der Zionist Alwin Loewenthal auf, der 1918 bereits den jüdischen Welt-Verlag neu mitgegründet hatte und sich den britischen Behörden in Indien gegenüber als Direktor einer »Europäischen Güter- und Reisegepäck-Versicherungs-A. G.« ausgab.13 Inwieweit das ein Verschleierungsversuch war, um in Indien dem Anfang 1926 erneut drohenden Verbreitungsverbot zu entkommen, ist unklar. Zu einer tatsächlichen Veränderung in der politischen Ausrichtung der Zeitschrift kam es jedenfalls nicht. Sie ging trotz aller Bemühungen und trotz der finanziellen Unterstützung durch Münzenberg ein, als sie von der britischen Kolonialregierung in Indien im März 1926 erneut verboten wurde.14 In Deutschland stand auch die Liga gegen koloniale Unterdrückung seit der ersten Jahreshälfte 1926 unter polizeilicher Überwachung.15 Budzislawski, der sich spätestens 1926 als »verantwortlicher Redakteur« der Monatsschrift bezeichnete, scheint mit den indischen Revolutionären über die ehemalige Lebensgefährtin Chattopadhyayas, die amerikanische Journalistin Agnes Smedley, in Kontakt gekommen zu sein.16 Sie war Anfang der 1920er Jahre gemeinsam mit Chattopadhyaya nach Berlin gezogen, wo sie unter anderem als Korrespondentin für die amerikanischen Zeitschriften The Nation und New Masses arbeitete.17

Für die Industrial and Trade Review war der zwei Jahre zuvor promovierte Budzislawski aus mehreren Gründen eine gute Wahl: wegen seiner im Studium erworbenen volkswirtschaftlichen Kenntnisse, der praktischen Erfahrung als Kaufmann, weil er inzwischen gut Englisch sprach und starke Sympathien für den Sozialismus hegte. Er habe in der indischen Redaktion »fast wie auf einer englischsprachigen Insel in Berlin gelebt«, erinnerte sich Budzislawski als alter Mann.18 Auch in den folgenden Jahren stand er regelmäßig mit antikolonialen Aktivisten in Kontakt, die sich im Deutschen Reich aufhielten. Gemeinsam entwickelte man eine anti-imperialistische Sicht auf die Welt und unternahm Versuche, die Verhältnisse umzugestalten. Von diesem kulturellen Kapital zehrte Budzislawski sein Leben lang, nicht nur mit Blick auf seine weltwirtschaftlichen Überlegungen als Leitartikler der Neuen Weltbühne zwischen 1934 und 1939, sondern auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als der Antikolonialismus in der DDR zur Staatsräson wurde und Budzislawski 1961 von Jawaharlal Nehru zu einem halboffiziellen Besuch nach Indien eingeladen wurde. In den 1920er Jahren hatten Nehru und Chatto zeitweilig eng zusammengearbeitet. Auch Budzislawskis Kontakt zu Smedley hielt mindestens bis in die 1930er Jahre, denn sie gehörte zu den wenigen Autorinnen der Neuen Weltbühne unter seiner Leitung.

Nach dem unfreiwilligen Ende von Budzislawskis Redaktionstätigkeit für die mit kommunistischer Unterstützung herausgegebene Zeitschrift – ein Engagement, das er später als politischer Flüchtling in den USA wohlweislich verschwieg – verließ er Berlin erneut. In den Monaten danach arbeitete er bei der Familie des Bildhauers Professor Paul Peterich als Privatlehrer für dessen Sohn Eckart in Fiesole über den Hügeln von Florenz. Später deutete er diese Zeit in eine politische Bildungsreise um: Er sei ein knappes Jahr in Italien geblieben, »um den Fascismus jener Zeit genauer zu studieren«.19